Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Memoiren-Verlag Bauschke

- Kategorie: Poesie und Drama

- Serie: Memoirenverlag-Anthologie

- Sprache: Deutsch

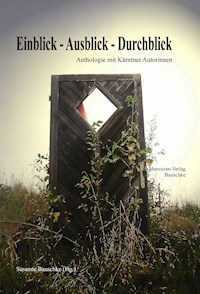

In dieser Frauenanthologie widmen sich acht Kärntner Autorinnen teils berührenden, teils provokanten Themen.Irgendwo im Nirgendwo (Karin Varch)Eine Geschichte, die betroffen macht: Angelika pflegt ihren demenzkranken Vater bis zur Selbstaufgabe. Aller sozialer Kontakte verlustig gegangen, ist sie seinen krankheitsbedingten Gemütsschwankungen ausgeliefert. Als sie ein Tagebuch findet, in dem ihr Vater sein zunehmendes Abdriften in das geistige Grau dokumentiert, erkennt sie, wie sehr ihr Schicksal an das seine gekettet ist.Simone Briese-Baetke Die Amazone auf ihrem ewigen Thron (Barbara Logar)Die junge, intelligente und aufstrebende deutsche Landwirtin Simone Briese-Baetke verliert durch eine plötzliche Krankheit, die sie auf ewig an den Rollstuhl fesselt, ihr gesamtes bisheriges Leben. In ihrer schwärzesten Stunde findet sie Trost im Fechtsport und steigt bald zur Weltelite der Rollstuhl-Fechterinnen auf. Dieser biografische Abriss soll allen Frauen Mut machen, die sich in ähnlichen, scheinbar ausweglosen Situationen befinden.Fremdkörper (Christine Ullreich)Die agile Mittfünfzigerin Elena fällt aus allen Wolken: Ein lange ignorierter Fußschmerz hat so gravierende Ursachen, dass sie sich für mehrere Monate einen Rollstuhl anschaffen muss. So zum Sitzen gezwungen, frönt sie ihrer alten Leidenschaft, dem Schreiben. Als bald darauf ihr Gedichtband veröffentlicht werden soll, findet ihre Verlegerin Elenas Texte bereits im Internet vor, veröffentlicht unter einem fremden Namen. Bald stellt sich heraus, dass Elena überwacht wird und das ist noch nicht einmal das Schlimmste!Die Daumenlutscherin (Waltraud Merl)Mehr lyrisch als prosaisch schildert die Autorin das Leben einer nun alten Frau im Rückblick. Berührend und schrecklich ist die Erkenntnis, dass die Frau der Tristesse ihrer Jugend, ihrer Ehe und ihres nunmehrigen Alters nie mehr entgegenzusetzen hatte als ein Ritual, mit dem sie sich bereits als Kind Trost verschafft hatte: das Daumenlutschen.Das Brahms-Mahler-Goethe-Shakespeare-Jahr (Susanna Lawson)Die Autorin listet exemplarisch die Gedenkjahre großer Männer der Kulturgeschichte auf. Ironisch, witzig und gnadenlos, wenn auch nicht ohne Respekt vor den Leistungen dieser Männer, stellt sie die Frage, wo diese ohne die sie unterstützenden Frauen abgeblieben wären und wann denn erstmals ein Gedenkjahr für eine große Frau abgehalten werde.Ein weißes Kleid (Katharina Springer)Annemarie betritt zum ersten Mal seit sechsundzwanzig Jahren den Arbeiter-Wohnblock, in dem sie aufgewachsen ist. Grund hierfür ist der nunmehrige Tod ihrer Mutter, mit der sie seit damals kein Wort mehr gewechselt hatte. Etappenweise Rückblicke breiten das Drama von Annemaries Leben aus, das nicht ohne Wirkung auf ihr soziales Umfeld blieb.Himmel, wer braucht schon Mathematik? (Annelies Liengitz)Eine Förderlehrerin für Volksschüler mit spezifischen Lernschwächen erzählt ihren interessantesten Fall: Manuel, ein aufgeweckter Neunjähriger mit Problemen in Mathematik, bringt sie an ihre Grenzen, indem er mit entwaffnender Logik argumentiert, dass die Rechenaufgaben im Unterricht realitätsfern seien und dass er die Mathematik nie im Leben brauchen werde.Wenn die Luft ausgeht (Susanne Bauschke)Dass die Ehe ihrer Tochter Brigitte vor dem Aus steht, weiß Mutter Anita bereits Monate vorher. Doch Brigitte will die Warnungen ihrer Mutter, eine alte Kämpferin für Frauenrechte, nicht wahr haben. Als es schließlich soweit ist, verzichtet Brigitte auf viele ihrer Rechte, um die schmutzige Scheidung abzukürzen und arbeitet fortan quasi rund um die Uhr, um sich, ihre Kinder und ihre altersschwache Großmutter durchzubringen. Der Aufforderung ihrer Mutter, für ihre Rechte einzutreten, hält Brigitte ihre mangelnde zeitliche Verfügbarkeit entgegen. Doch die Kämpferin in Anita ist noch nicht tot!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 154

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Table of Contents

Irgendwo im Nirgendwo

Simone Briese-Baetke – Die Amazone auf ihrem ewigen Thron

Fremdkörper

Die Daumenlutscherin

Das Brahms-Mahler-Goethe-Shakespeare-Jahr

Ein weißes Kleid

Himmel, wer braucht schon Mathematik?

Wenn die Luft ausgeht

Hinweis

Impressum

Karin Varch, geb. am 11. 1. 1961, lebt und arbeitet in Villach. Als Ausgleich zu ihrem Kopfjob schreibt sie. Sie liest sehr viel und zaubert mit Acrylfarben Fantasien auf die Leinwand. Im Jahr 2005 setzte sich in ihr der Begriff „Wortmalerei“ fest und sie begann das Studium „Belletristik“ sowie „Sach- und Fachliteratur“ an der Hamburger Akademie für Fernstudien.

Veröffentlichungen in diversen Anthologien folgten und in den Jahre 2009 und 2010 erschienen ihre Bücher „Tote Augen – stumme Schreie“ und „Florine, die Geschichte einer Seherin“ im Memoiren-Verlag. Demnächst erscheint ihr neuer Roman „Verkauft“.

* * *

Irgendwo im Nirgendwo

von Karin Varch

Unablässig klatschen dicke Regentropfen gegen das Glas, laufen in breiten Schlieren über die Scheibe, sammeln sich auf dem Fensterbrett, um von dort ein Stockwerk tiefer auf dem Asphalt in einem Sprühnebel zu zerplatzen. Das dumpfe, monotone Getrommel übertönt das pfeifende Geräusch aus seiner Lunge.

„C6H12O6 Molekularformel für Zucker“, murmelt mein Vater fortdauernd und schwer verständlich, während er vor der Terrassentür sitzt und ins Leere starrt. Sein trüber Blick registriert alles, was sich da draußen abspielt, doch diese Eindrücke verlieren sich im Nichts. Kaum merklich schwankt sein Oberkörper, während er beständig mit der rechten Hand vom Nacken aufwärts über seinen Kopf streicht, die Hand vorne über das Gesicht führt, um über den Nacken und den Hinterkopf die kreisförmige Bewegung fortzuführen. Wirr stehen seine eisgrauen Haare vom Kopf ab und seine Haltung drückt eine Einsamkeit aus, die kaum zu ertragen ist. Knallend schlage ich mit der flachen Hand auf das ledergebundene Notizbuch, das ich in seinem Sekretär gefunden habe, und wische mir die Tränen von den Wangen. Flüchtig habe ich es zur Hälfte aufgeschlagen und lasse nun die Seiten leise raschelnd durch meine Finger gleiten. Was ich gefunden habe, ist das Dokument eines grausamen Schicksals. Seines Schicksals. Ich schaue zu ihm hinüber. Die Hände liegen nun ruhig auf seinem Schoß. Dafür wiegt er seinen Oberkörper begleitet von einem monotonen Singsang vor und zurück. Eine traurige Gestalt, gefangen in einer Welt, zu der ich keinen Zutritt habe. Eine Welt, in der jedes Gefühl in Einsamkeit erfriert. Eine Einsamkeit, die allmählich auf mich übergegangen war. Schleichend, zunächst fast unbemerkt, überkam sie mich, und als ich es bemerkte, war es zu spät. Nun bin ich so allein wie mein Vater. Freunde haben sich von mir abgewandt, da ich nahezu rund um die Uhr für ihn da sein muss. Ich greife zum Handy und wähle die Nummer, die mir so vertraut ist. Eine Nummer, die ich anrufen kann, wann immer ich will, wann immer ich es brauche, wann immer ich jemanden zum Zuhören brauche. Rasch ist die Verbindung aufgebaut. „Hallo, hier ist Angelika“, melde ich mich und meine Stimme klingt rau. „Ich muss mir meine Hoffnungslosigkeit von der Seele reden. Eine Hoffnungslosigkeit, die mich fast erdrückt. Kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn ein Mensch, dessen Lenden du entsprungen bist, immer mehr verfällt? Angefangen vom simplen Vergessen, über Beschuldigungen und Kontrollwahn bis zu seinen Aggressionen und dem Verlust seiner Identität. Mit seinem geistigen und auch körperlichen Verfall begann für mich eine Passion, deren Ausmaß ich erst allmählich begreife. Ich muss hinaus. Hinaus aus diesem Haus, das wie ein Gefängnis für mich ist. Hinaus aus dieser Isolation, die mich erdrückt. Hinaus aus seinem kleinen Leben, das mein eigenes verstümmelt, reduziert, zu einem Nichts verkommen lässt. Jede Faser meines Körpers ist auf Flucht programmiert, sehnt sich nach Freiheit, nach Unabhängigkeit. Ich will aufatmen können, durchatmen, Selbstbestimmung inhalieren und Ungebundenheit.

Ich will wieder mein Leben leben in meiner Welt. Eine Welt, die ihn ausschließt, die ihn nicht mehr teilhaben lässt, die ihn ignoriert und die er in dieser Form nicht mehr registriert. Eine Welt, die nicht mehr seine ist, die ihn dennoch zwingt zu existieren. Bis der Tod ihn – nein: uns – erlöst. Bis seine Seele in Frieden die letzte Reise antreten kann. Wann immer das auch sein wird. Was soll ich nur machen, wenn meine Kraft nicht mehr für uns beide reicht?“

Als ich das Handy beiseite lege, war es heiß geworden. So heiß wie die Tränen, die ihre Spuren in meinem Gesicht hinterlassen haben. Ich schaue auf das abgegriffene Notizbuch, das auf meinen Oberschenkeln liegt, und öffne den Deckel. In seiner großen, kantigen Handschrift, die ohne jeden Schnörkel auskommt, hat er Buch geführt über das, was ihn bewegt. Auch wenn es mir schwer fällt, ich muss wissen, was er niedergeschrieben hat:

Viele führen ein Tagebuch – ich führe Buch über das, was meine Krankheit mit mir macht. Damit lasse ich dich teilhaben an meinem Verfall, an diesem beispiellosen Akt der Selbstzerstörung, dem mein Körper mich aussetzt.

Tage – was sind schon Tage? Für die einen bedeuten sie die Unterteilung des Jahres in 365 Segmente, die sie anfüllen mit Rastlosigkeit, Arbeit und Strapaze. Für mich sind sie winzige Orientierungspunkte, die von Zeit zu Zeit, und in der letzten Zeit immer öfter, zu einem undurchsichtigen Konglomerat verschmelzen. Daher verzichte ich bewusst darauf, meine Aufzeichnungen in Tage zu unterteilen. Diese Aufzeichnungen, Situationsberichten gleich, sollen vielmehr eine Niederschrift meines Untergangs werden – ein Dokument zum begreifbar machen des Unbegreiflichen. Dabei wähle ich bewusst die Gegenwart. Sie ist es, die mich aufrecht hält. Sie ist es, die mir Sicherheit gibt. Sie allein lässt mich die Realität, das Leben, mein Dasein, spüren. Aber genug mit überflüssigen Ausschweifungen, ich beginne im Hier und Jetzt: Ich verharre an meinem Platz am Fenster und glotze in die Nacht, die sich mittlerweile über die Stadt gelegt hat. Es regnet nicht mehr. In den Ästen hängen fette Tropfen, die nach und nach mit sattem Plop ins bunte Laub fallen. Im nassen Asphalt spiegelnde Straßenlaternen winken mir zu. Scheinwerfer fressen sich durch die Dunkelheit und da und dort schälen sich Nachtschwärmer aus den Schatten der Häuser. Träge zieht der späte Abendverkehr vorüber. Die Geräusche der Nacht bahnen sich ihren Weg durch die Ritzen und füllen die Stube. Töne – ich höre sie, doch sie versickern, dringen kaum zu mir durch. Begleitet von leisem Ticken ziehen die Stunden durch den Raum. Ein Luftzug schwebt durch mein Zimmer. Jene Frau, die mich allabendlich daran erinnert, dass es Zeit ist, ins Bett zu gehen, ist gekommen. Mein Blick tastet die schlanke Gestalt ab, die vor mir steht. Ich suche nach etwas Bekanntem. Kenne ich dieses Gesicht, umrahmt von langen blonden Locken? Kenne ich diese Hände, die mich fürsorglich berühren? Ich kann mich nicht erinnern. Furcht beschleicht mich. Ob ich keinen Hunger hätte, will die Frau wissen, die mir über das Haar streicht. Meine Angst steigert sich zur Panik. „Sie kommen. Ich habe es gesehen. Die Waffen … sie bringen ihre Gewehre mit“, sage ich zu ihr.

„Wir verstecken uns vor ihnen, komm!“, erwidert sie und führt mich ins Badezimmer.

Als ich später im Bett liege, hat sich die Angst gelegt. Eine Angst, die ich nicht beschreiben kann, von der ich nicht weiß, woher sie kommt. Aber wenn sie da ist, erdrückt sie mich beinahe. Diffus bestrahlt der Fluter die Zimmerdecke. Ich lasse meinen Blick schweifen. Das Mobiliar kommt mir fremd vor und dennoch so vertraut. Der auf Hochglanz polierte Sekretär, der kleine Beistelltisch, der große schwere Ohrensessel, dessen beigefarbener Bezug schon abgenutzt wirkt. Oder die bordeauxroten Samtvorhänge. Was war nur mit diesen Vorhängen? Ich erinnere mich nicht mehr daran, aber ich habe sie schon einmal gesehen. Irgendwo. Irgendwann. Ich weiß nur nicht mehr wo, nicht mehr wann. Auf einem Bord in der linken Zimmerecke steht das Foto einer Frau. Sie blickt aus graublauen Augen lächelnd zu mir herüber. Das schlohweiße Haar hat sie adrett zu einem Knoten geschlungen. Was macht ihr Foto in meinem Zimmer? Ist das überhaupt mein Zimmer? Wer ist diese Frau? Ich kenne sie nicht, dennoch berührt sie mein Herz.

Irgendwann hat das Vergessen begonnen. Dieser schleichende Verfall der Gehirnzellen. Dieses gnadenlose Versinken in einer Vorwelt, die keine Gegenwart zulässt. Diese grausame Erkenntnis, dass sich mein Leben auf ein Minimum an Aktivitäten reduziert und ich dadurch meinen Wert verliere, meinen Stolz, meine Selbstachtung. Gestern? Was war gestern noch gleich? Ich versuche mich zu erinnern. Ich zermartere mein Hirn, doch da ist kein greifbares Bild in meinem Kopf. Verdammt, wie kann Gott so etwas zulassen? Wie kann er zulassen, dass mein Körper weiter existiert, doch mein Gehirn alles vergisst, was die Existenz meiner lebendigen Masse ausmacht?

Heute geht es mir gut. Locker gleitet die Federspitze über das Papier und meine Hand zittert kaum. Ich spüre, wie meine Gehirnzellen arbeiten. Da sind Erinnerungen greifbar. Das ist ein Gefühl wie ... wie… ich finde keine Worte dafür. Egal. Erinnern. Das ist, wie etwas ein zweites Mal erleben. Oder ein drittes Mal. Immer wieder. So oft man will. Erinnern. Ein schönes, ein seltenes Gefühl. Es füllt das Herz, lässt das Leben spüren, lässt es durch die Adern strömen bis in die kleinsten Gehirnzellen, lässt die Haut prickeln. Nur manchmal, da würde auch ich mir wünschen zu vergessen. Dann, wenn die Klauen der Vergangenheit mich fest im Griff haben. Wenn ich in einer Erinnerung gefangen bin wie damals in der alten Baracke während des Krieges: Wir hockten zusammengepfercht auf dem feuchten Lehmboden und warteten auf das Erschießungskommando. Ich war erst siebzehn damals. Alt genug, um in den Krieg geschickt zu werden, doch zu jung zum Sterben. Ich spürte die Körper der Mitgefangenen, die sich schützend vor meinen pressten. Der schale Geschmack dünner Suppe lag auf meiner Zunge. Die Ausdünstungen von siebenundsechzig Männern, die auf kleinem Raum ausharren mussten, brannten in meiner Nase. Mein Magen rebellierte gegen den Hunger, aber auch gegen das verdorbene Essen, das uns einmal am Tag in Blechschalen gebracht wurde … Dann winde ich mich in meinen Erinnerungen, finde nicht den Weg zurück in das Hier und Jetzt und murmle wie im Delirium französische Wortfetzen: „Faim ... on a peur ... aux armes ... ennemi!“ Ich schreie und stöhne so lange, bis Angelika kommt, sich zu mir setzt, mich an den Schultern hält und sagt, dass sie weg sind, dass ich nicht mehr in Gefahr bin. Wenn solche Erinnerungen aus meinem Unterbewusstsein quellen, möchte ich in einem Loch versinken und erst wieder auftauchen, wenn sie aus meinem Hirn fortgespült worden sind wie Treibholz von einem Hochwasser führenden Fluss.

Wenn meine Angst sich legt, sitzt Angelika immer noch bei mir und hält meine Hand. Angelika, meine Tochter, die alles aufgegeben hat, um bei mir zu sein, um mich zu pflegen. Meine Tochter, die alles für mich tut, die für mich da ist, wenn das Vergessen beginnt. Meine Tochter, auf deren Schultern ich meine Angst, meine Aggressionen, meine Verzweiflung ablade – wie einen Haufen Schutt auf einer Halde. Meine Tochter, die meine Launen, meine Ausbrüche, meinen geistigen Verfall erträgt. Meine Tochter, die mit mir unter einem Dach lebt und mir dennoch oft so fremd ist wie irgendjemand, an dem man zufällig vorbeihastet. Meine Tochter, die mich mit ihrer Fürsorglichkeit fast erdrückt. Die mich manchmal behandelt, als wäre ich verrückt. Aber ich bin nicht verrückt. Ich vergesse nur! Manchmal weiß ich nicht, welcher Tag heute ist, welche Woche, welcher Monat. Bisweilen wechsle ich plötzlich das Thema und weiß dann nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte. Gelegentlich weiß ich nicht einmal mehr, wer ich bin. Es ist schrecklich, wenn ich fühle, wie sich mein Geist aus dem Hier und Jetzt zurückzieht. Dann umfängt mich ein undefinierbares Grau, hüllt mich ein, lässt mich nicht mehr los. Mein Verstand krallt sich in der Gegenwart fest, doch er versinkt in diesem Grau, wird verschlungen. Ich empfinde Angst vor diesem Zustand der Erinnerungslosigkeit. Diesem hohlen Konstrukt, in dem ich dahinvegetiere. Diesem Loch, aus dem es kein Entrinnen gibt, in dem das Grau übergeht in ein gnadenloses Schwarz. Undurchdringlich umklammert es mich, presst jede Erinnerung aus mir. Gedanken wirbeln durch meinen Kopf, sammeln sich wie im Strudel eines Soges, um von ihm fortgespült zu werden. Wütend schreie ich auf, brülle nach Angelika, wehre mich mit aller Macht, bäume mich gegen das Unvermeidliche auf. Durchdringend hallt meine Stimme durch das Haus. Unbeherrscht trommle ich mit dem Stock gegen die Tür, während ich mit aller Kraft gegen das Vergessen ankämpfe. Ich will, nein, ich muss Angelika jetzt um mich haben. Sie ist mir vertraut. Durch ihre Anwesenheit, so hoffe ich, werde ich nicht im Vergessen versinken, diesem Nichts, das mir so Angst macht. Endlich höre ich ihre Schritte. Mein Herz rast, mein Atem geht stoßweise, während eine dunkle Flut die ersten Erinnerungsfetzen fortspült. Atemlos steht meine Tochter vor mir. Ich schreie sie an und tobe weiter, während der Raum, dieses Zimmer, in dem ich lebe, diese Festung, in der ich mich geborgen fühle, immer enger zu werden scheint. Bedrohlich rücken die Wände näher, und der Strudel in meinem Hirn wird übermächtig. Ich jammere um Hilfe, wimmere wie ein kleines Kind und strecke meine Hand nach ihr aus. Ich spüre, wie mein Körper wankt, wie das Vergessen seinen Schlund aufreißt, wie es mich verschlingt. Ich winsle laut auf und komme mir dabei jämmerlich vor. Zorn auf mich und meine ausweglose Situation überkommt mich, macht mich hilflos. Verwundert schaue ich in die Augen der jungen Frau vor mir, die mich Vater nennt, sehe feuchte Spuren auf ihren Wangen und wundere mich, wie das Wasser in ihr Gesicht kommt. Ich will über ihre Wange streicheln, doch meine Hand gehorcht mir nicht. Wenigstens in die Höhe strecken will ich diese Hand, wie, um mich irgendwo festzuhalten. Doch der Griff geht ins Leere und ich spüre, dass ich versinke. Irgendwo im Nirgendwo. Diese alles verschlingende Macht ist stärker. Stärker als ich. Stärker als mein Wille. So stark, dass ich mich dem Vergessen hingeben muss. Vergessen, das ist wie jeden Tag ein kleines Stück sterben. Das ist, wie wenn man auf einen Abgrund zusteuert, in die gähnende Tiefe starrt, weiß, dass man beim nächsten Schritt in die Bodenlosigkeit stürzt, und dennoch weitergeht.

Ich klappe das Tagebuch meines Vaters zu, presse einen Handrücken gegen den Mund, um nicht zu schreien, und schaue zu ihm hinüber. Mit hängenden Schultern sitzt er nun reglos auf dem Stuhl und starrt ins Leere. Die Trostlosigkeit, die seine Körperhaltung ausstrahlt, zwingt mich, seine Aufzeichnungen weiterzulesen. Mit zitternden Fingern blättere ich zu jener Stelle, an der ich zuvor aufgehört hatte zu lesen: