10,99 €

Mehr erfahren.

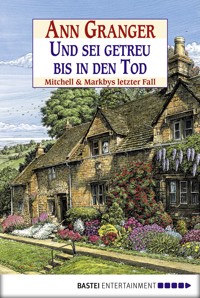

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Krimi

- Serie: Mitchell & Markby Krimi

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Superintendent Alan Markby und seine Frau Meredith wollen sich gerade zur Nachtruhe begeben, als sie von einem Besucher gestört werden. Callum Henderson ist auf dem örtlichen Friedhof über eine Leiche gestolpert. Eine frische. Alan begleitet ihn zur Fundstelle und findet rasch Hinweise darauf, dass sie es mit einem Mordfall zu tun haben. Während Alan und sein Team ermitteln, wächst in Meredith die Überzeugung, dass etwas Entscheidendes übersehen wurde. Doch nichts kann die beiden darauf vorbereiten, was tatsächlich hinter dem Verbrechen steckt. Die Lösung ist schockierend ... und gefährlich.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 445

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über das Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

Widmung

Einleitung

Kapitel eins

Kapitel zwei

Kapitel drei

Kapitel vier

Kapitel fünf

Kapitel sechs

Kapitel sieben

Kapitel acht

Kapitel neun

Kapitel zehn

Kapitel elf

Kapitel zwölf

Kapitel dreizehn

Kapitel vierzehn

Kapitel fünfzehn

Kapitel sechzehn

Kapitel siebzehn

Über das Buch

Superintendent Alan Markby und seine Frau Meredith wollen sich gerade zur Nachtruhe begeben, als sie von einem Besucher gestört werden. Callum Henderson ist auf dem örtlichen Friedhof über eine Leiche gestoßen. Eine frische. Alan begleitet ihn zur Fundstelle und findet rasch Hinweise darauf, dass sie es mit einem Mordfall zu tun haben. Währen Alan und sein Team ermitteln, wächst in Meredith die Überzeugung, dass etwas Entscheidendes übersehen wurde. Doch nichts kann die beiden darauf vorbereiten, was tatsächlich hinter dem Verbrechen steckt. Die Lösung ist schockierend … und gefährlich.

Über die Autorin

Ann Granger war früher im diplomatischen Dienst tätig. Sie hat zwei Söhne und lebt heute mit ihrem Mann in der Nähe von Oxford. Bestsellerruhm erlangte sie mit der Mitchell-und-Markby-Reihe und den Fran-Varady-Krimis. Nach Ausflügen ins viktorianische England mit den Kriminalromanen "Wer sich in Gefahr begibt" und "Neugier ist ein schneller Tod" knüpft sie mit "Stadt,Land, Mord", dem ersten Band der Reihe um Inspector Jessica Campbell, wieder unmittelbar an die Mitchell-und-Markby-Reihe an.

Weitere Titel der Autorin

Aus der Mitchell-und-Markby-Reihe:

Mord ist aller Laster Anfang

Fuchs, du hast die Gans gestohlen

Warte, bald ruhest auch du

Messer, Gabel, Schere, Mord

Wer andern eine Grube gräbt

Ein schöner Ort zum Sterben

Blumen für sein Grab

Kerzenlicht für eine Leiche

Ein Hauch von Sterblichkeit

Ihr Wille geschehe

Tote kehren nicht zurück

In dunkler Tiefe sollst du ruhn

Mord wirft lange Schatten

Der Fluch der bösen Tat

Und sei getreu bis in den Tod

Ein unerledigter Mord

Eine mörderische Gesellschaft

Aus der Lizzie-Martin-und-Benjamin-Ross-Reihe:

Wer sich in Gefahr begibt

Neugier ist ein schneller Tod

Ein Mord von bessrer Qualität

Ein guter Blick fürs Böse

Die Beichte des Gehenkten

Die Tote von Deptford

Mord ist eine harte Lehre

Die Frau des Inspektors

Aus der Jessica-Campbell-Reihe:

Stadt, Land, Mord

Mord hat keine Tränen

Asche auf sein Haupt

Mord mit spitzer Feder

In des Waldes düstren Gründen

Ein unerledigter Mord

Mord will keine Zeugen

Titel in der Regel auch als E-Book und bei Lübbe Audio erhältlich

Ann Granger

Eine mörderische Gesellschaft

Ein neuer Fall für Mitchell und Markby

Kriminalroman

Aus dem Englischen von Axel Franken

Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Deutsche Erstausgabe

Für die Originalausgabe: Copyright © 2022 by Ann Granger Titel der englischen Originalausgabe: »Deadly Company« First published in Great Britain in 2022 by HEADLINEPUBLISHINGGROUP

Für die deutschsprachige Ausgabe: Copyright © 2024 by Bastei Lübbe AG, Köln Lektorat: Stefan Bauer Titelillustration: © David Hopkins/Phosphorart Covergestaltung: Kirstin Osenau E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-7517-4773-8

Sie finden uns im Internet unter luebbe.de

Es gibt so viele, denen ich dieses Buch widmen möchte. Zunächst all jenen, die mich in den letzten ungewöhnlichen und schwierigen Tagen des Lockdowns und anderer Beschränkungen unterstützt haben. Also meiner Familie, meinen Freunden und meinen Nachbarn – meine Anerkennung und mein Dank für die vielen Freundlichkeiten, die sie mir erwiesen haben.

Meinen Lesern. Viele von Ihnen haben die Bücher über die mehr als dreißig Jahre ihrer Entstehung verfolgt. Ich habe das Gefühl, da draußen viele Freunde und Gönner zu haben, die mir zusehen und mich ermutigen. Jetzt, um all die verschiedenen Figuren, die aus meinem Kopf auf die Seiten gepurzelt sind, zu vereinen, kommt hier ein weiteres Grüppchen. Sie sind von der Tastatur auf dem Computerbildschirm aufgetaucht und haben sich aufgerappelt, um zu fragen: »Na, was werden Sie uns alle tun lassen?« Also, los geht’s …

Einleitung

Eine mörderische Gesellschaft wurde auf dem Höhepunkt der Pandemie 2020 – 21 geschrieben. Die COVID-Beschränkungen in Bezug auf Reisen und Kontakte zu anderen Menschen machten es zu schwierig, die Geschichte während einer Phase des Lockdowns spielen zu lassen. Also habe ich einen Schritt in der Zeit zurück gemacht, und die Handlung spielt im Februar 2005.

Vor einigen Jahren schrieb ich eine Reihe von fünfzehn Kriminalromanen mit Alan Markby und Meredith Mitchell. Sie hatten auch Cameo-Auftritte in einigen meiner späteren Bücher mit Campbell und Carter.

Ich bin oft nach einer weiteren ›Mitchell und Markby‹-Geschichte gefragt worden – dieses Buch ist das Ergebnis. Es schildert Markbys letzten Fall vor seiner Pensionierung. Er und Meredith sind verheiratet, lassen sich in einem neuen Haus nieder – was kann da schon schiefgehen? Nun, das Haus, das sie als ihr erstes gemeinsames Domizil ausgewählt haben, ist das ehemalige Pfarrhaus der Stadt. Einige der älteren Einwohner der Stadt wissen nichts von der Nutzungsänderung des Pfarrhauses. Das Grundstück ist von dem viktorianischen Friedhof umgeben, aber nicht jeder, der diesen besucht, ist gekommen, um Blumen niederzulegen …

Ich hoffe, die Leser und Leserinnen, die sich an die früheren Geschichten erinnern und sie genossen haben, freuen sich, Alan und Meredith wiederzubegegnen.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch Radmila May dafür danken, dass sie sich bereitwillig Zeit genommen hat, um für mich Rechtsfragen zu klären. Mein Dank geht auch an meine Herausgeberin Clare Foss und meine Agentin Isobel Dixon. Und ich danke auch meinem Sohn Chris, der immer wieder geduldig meine Computerpannen behebt.

Kapitel eins

Februar 2005

Alan Markby hatte schon lange erkannt, dass Fremde, selbst die ehrlichsten Bürger, zu spüren schienen, dass er zur Polizei gehörte. In der Regel brauchten sie etwa fünf Minuten unverfänglichen Geplauders, dann änderte sich, fast unmerklich, ihr Verhalten. Gauner jeglicher Art kapierten es schon von Weitem und hielten sich von ihm fern, aber das war zu erwarten. Das Merkwürdige war jedoch, dass selbst die Unschuldigsten nach einer Weile ein wenig verschlagen auszusehen begannen. Das war ein echter Dämpfer für unbeschwerte Unterhaltungen bei Umtrunken. Vielleicht dachten die Leute, er rechne im Geiste nach, wie viel Wein sie hinuntergekippt hatten. Trotzdem war es ein ziemlicher Schock, für einen Geistlichen gehalten zu werden.

Es war spät an einem Samstagabend; es klingelte an der Haustür, und als er öffnete, sah er eine zierliche Frau in einem wasserabweisenden Steppmantel und einer gehäkelten Beanie-Mütze. Sie schaute ihn ängstlich aus der frühen Dämmerung eines Februarabends an.

»Sind Sie der Pfarrer?«, fragte sie hoffnungsvoll.

»Nein«, sagte Markby. »Tut mir leid, aber der Pfarrer wohnt nicht mehr hier.«

Ihre Miene zeigte Bestürzung. »Aber ich muss mit ihm reden! Wo ist er denn hin? Wenn Vater Holland nicht mehr da ist, dann müssen Sie sein Nachfolger sein!«

»Nein, soweit ich weiß, ist Reverend Holland immer noch der Pfarrer dieser Gemeinde. Aber die Kirchenbehörden haben ihm ein neues Haus zugewiesen. Ich kann Ihnen eine Telefonnummer geben, wenn es dringend ist.«

Sie nahm sich ein oder zwei Augenblicke Zeit, um diese Information zu verarbeiten, bevor sie das Angebot ablehnte. »Aber das ist doch das Pfarrhaus!« Ihr Tonfall war eine Mischung aus Eigensinn und Verwirrung.

»Nun, es war das Pfarrhaus. Die Kirche beschloss, es zu verkaufen. Man fand, der Pfarrer wäre in einem neueren Stadtteil mit mehr Einwohnern besser aufgehoben. In dieser Gegend gibt es jetzt hauptsächlich gewerblich genutzte Räume, und heutzutage wohnen die Leute nicht mehr wie früher über den Läden.«

Warum in aller Welt erklärte er das alles? Eine kühle Brise strömte ins Haus und verdrängte mit beängstigender Geschwindigkeit die wärmere Luft. Hinter seiner Besucherin rauschten in der Düsternis des Winterabends die Bäume auf dem alten Kirchhof. Er wurde inzwischen nicht mehr für Bestattungen genutzt; diese fanden auf dem sogenannten neuen Friedhof statt. Das Knarren und Rascheln der Bäume erschien Markby wie die Stimmen der längst Verstorbenen, die mit klagenden Rufen wissen wollten, warum sie von der modernen Welt ignoriert wurden. Aber für einige Menschen entwickelte sich die Welt nicht weiter, oder nur viel langsamer. Die Haltung der Besucherin deutete darauf hin, dass sie an einem in Ehren gehaltenen Glauben festhielt und nicht eher von seiner Türschwelle weichen würde, bis er einen Geistlichen präsentierte. Ihre nächsten Worte bestätigten dies.

»Sie müssen etwas mit der Kirche zu tun haben!« Sie zeigte jetzt Anzeichen von Verzweiflung. »Sonst würden Sie nicht in einem Pfarrhaus wohnen, selbst wenn der Gemeindepfarrer ausgezogen ist!«

»Bedaure, nein. Ich bin nicht einmal Laienprediger. Ich bin Polizeibeamter.«

Das glaubte sie offensichtlich nicht. »Ich will keinen Polizisten. Außerdem sehen Sie auch nicht wie ein Polizist aus. Sie sind zu alt«, schloss sie unfreundlich.

»Das macht der Stress in diesem Beruf«, erklärte Markby, »er hat mich schneller altern lassen. Aber ich bin Superintendent Markby und leite die hiesige Kripo. In einem Jahr werde ich in den Ruhestand gehen, aber in der Zwischenzeit stehe ich hier. Wie Martin Luther.«

»Martin Luther!«, rief sie aus. »Was hat der damit zu tun?«

»Eigentlich nichts«, gab er zu.

»Und warum haben Sie dann –?«

Zum Glück kam in diesem Moment seine Frau Meredith, um zu sehen, warum er so lange brauchte, und ihn zu fragen, ob ihm klar war, dass die kalte Luft das Haus erfüllte und die geschätzte Wärme verdrängte.

»Diese Dame möchte den Pfarrer sprechen«, erklärte Markby.

»Hast du ihr eine von James’ Visitenkarten gegeben?«

»Noch nicht«, gestand er kleinlaut.

»Aber warum denn nicht? Hier!« Meredith fischte eine kleine weiße Karte aus einer Schale auf dem Tisch im Flur und reichte sie Alan, der sie der Besucherin gab. Die Frau beäugte sie misstrauisch, bevor sie sie entgegennahm und im spärlichen Licht begutachtete.

»Ich habe meine Brille nicht dabei«, murmelte sie verärgert. »Es hat keinen Sinn, mir etwas zu lesen zu geben. Schon gar nicht bei diesem Licht!«

»Das ist die neue Adresse und Telefonnummer des Pfarrers. Er hat uns einen Vorrat an Visitenkarten hinterlassen, als er ausgezogen ist, für den Fall, dass jemand nach ihm fragt.«

Die Besucherin deutete mit der Karte auf das Holzschild, das neben der Eingangstür an der Mauer angebracht war. »Dort steht immer noch, dass es das Pfarrhaus ist!«

»Nein«, widersprach Meredith. »Das ist ein neues Schild. Dort steht ›Das Alte Pfarrhaus‹. Das neue Pfarrhaus ist dort, wo es auf der Karte steht, die ich Ihnen gerade gegeben habe.«

Die Besucherin war nicht besänftigt. »Es sollte gar nicht draufstehen, dass es das Pfarrhaus ist, wenn es nicht das Pfarrhaus ist!« Einen Moment lang schien sie in Tränen ausbrechen zu wollen; dann drehte sie sich um und hastete ohne ein weiteres Wort in den Abend davon.

»Kommen Sie nicht wieder!«, brummte Markby, als er die Haustür schloss.

»Vielleicht hätten wir kein ehemaliges Pfarrhaus kaufen sollen.« Meredith stand im Flur und blickte auf die Tür. »Zumindest keins, das gerade erst aufgegeben und verkauft worden ist. Viele Leute denken wahrscheinlich immer noch, dass es das Pfarrhaus ist.«

»Deshalb hat James ja die Visitenkarten hiergelassen.«

Meredith sah immer noch besorgt aus. »Vielleicht sollten wir das Namensschild abnehmen, wenn es die Leute verwirrt. Das Haus irgendwie anders nennen. Ich hoffe, es geht ihr gut«, fügte sie hinzu.

»Dieser Frau? Warum sollte es ihr nicht gut gehen? Wir müssen doch das Haus nicht umbenennen, nur weil sich jemand nicht die Mühe macht, das Schild richtig zu lesen!«

»Ach, komm schon! Sie war eindeutig wegen irgendetwas aufgewühlt. Sie schien eine achtbare Person zu sein, und in ihrer Welt muss es fast Schlafenszeit sein.«

»Worum es auch geht«, erwiderte ihr Mann, »sie sucht geistlichen Beistand, und ich bin nicht befähigt, damit zu dienen. Das ist nicht Sache der Polizei.« Er holte tief Luft und schloss mit den Worten: »Und unsere auch nicht.«

Doch damit lag er falsch, und zwar in beiderlei Hinsicht.

*

Callum Henderson hätte sich selbst nicht für einen abergläubischen Menschen gehalten. Er machte sich keine Sorgen wegen schwarzer Katzen, die ihm über den Weg liefen, oder gekreuzter Tafelmesser oder ähnlichem Unsinn. Seine Oma war da allerdings ganz anders gewesen; sie hatte lauter solche Sachen im Kopf gehabt. Als Kind hatte er zum Beispiel mehrmals beobachtet, wie sie sich eine Prise Salz über die Schulter warf, nachdem sie eine winzige Menge davon verschüttet hatte.

Das war ihm falsch vorgekommen, denn es passte überhaupt nicht zu ihrer wiederholten Anweisung, Abfall zu vermeiden. Also hatte er, nur um es richtig zu verstehen, gefragt: »Warum hast du das gemacht?«

Zurück kam die Antwort: »Um den Teufel zu blenden. Er steht hinter mir.«

»Warum steht er hinter dir?«, hatte er als Nächstes wissen wollen. Eine logische und direkte Frage, wie sie kleine Kinder oft stellen. Wie üblich hatte Großmutters Antwort keinen Moment auf sich warten lassen; ihr Denken folgte einer geraden Linie und wich nie davon ab.

»Er steht hinter jedem von uns. Er ist an meiner Schulter, an deiner Schulter, an jedermanns Schulter.«

Callum war bereits klar, dass Erwachsene gerne Vorschriften machten und keinen Widerspruch mochten, aber das erschien ihm so unmöglich, dass er es ausdiskutieren musste. »Er ist nur einer, also kann er nicht hinter jedem sein. Da müsste er ja ständig von einer Person zur nächsten rennen!«

»Hinter jedem!«, erwiderte seine Großmutter bestimmt. »Der Teufel ist überall!« Mit gedämpfter Stimme fügte sie hinzu: »Und er kann in jeder Gestalt erscheinen.«

In diesem Moment war seine Mutter in die Küche gekommen und hatte sich empört. »Um Himmels willen, Mama! Du machst dem Kind eine Heidenangst! Er wird heute Abend nicht ins Bett gehen wollen!«

Seine Mutter und seine Großmutter hatten oft Streit, und der junge Callum hatte nicht gewollt, dass es zu einem weiteren kam. Also mischte er sich ein: »Bei mir ist alles in Ordnung. Über meinem Bett hängt ein Bild von Maria mit dem Jesuskind, also wird der Teufel schon wegbleiben!«

Das war der Moment, als seine Großmutter ihn umarmte, in Tränen ausbrach und erklärte, das Kind sei für das Priesteramt bestimmt.

»Unsinn!«, sagte seine Mutter energisch. Und an ihren Sohn gewandt fügte sie schuldbewusst hinzu: »Das ist richtig, Callum. In deinem Bett wird dir nichts passieren. Da bist du ganz sicher!«

»Hat Callum ausnahmsweise keinen Ärger?«, fragte sein Vater, der gerade rechtzeitig gekommen war, um ihre letzten Worte zu hören. Er zerzauste seinem Sohn die Haare.

»Deine Mutter sagt, dass Callum eines Tages Priester wird«, erklärte seine Frau.

Callums Vater hatte das sehr lustig gefunden und war in Gelächter ausgebrochen, woraufhin seine Großmutter seinen Vater mit der Suppenkelle, die sie gerade in der Hand hielt, schlug. Diesen Teil der Unterhaltung hatte Callum am meisten genossen.

Er hielt es immer noch für unwahrscheinlich, dass der Teufel sich in der Küche herumtrieb in der Hoffnung, Oma vom rechten Weg abzubringen: Sie hätte ihn mit derselben Kelle hinausgejagt wie seinen Vater.

Wie es sich herausstellte, zog er das Priesteramt nie als Beruf in Betracht. Er war Landschaftsgärtner geworden. Er war nicht einmal auf eine Weise religiös, die seine Großmutter erkannt hätte. Als Erwachsener glaubte er, wenn überhaupt an etwas, an die Natur. ›Dem Herzen Gottes nirgendwo näher als in einem Garten …‹ So was in der Art. Für ihn war jede Art von Gartenarbeit eine beruhigende Angelegenheit. Sie rückte die Dinge ins rechte Licht. Deshalb entschied er sich an diesem Abend auf dem Heimweg vom Pub ohne langes Nachdenken, eine Abkürzung über den Friedhof zu nehmen.

Das Pub hieß Black Dog und lag am Rande der Stadt an einer schmalen Straße, die immer noch Black Dog Lane genannt wurde; und die Black Dog Lane verlief hinter dem alten Friedhof. Auch wenn sich jetzt niemand mehr über den Namen wunderte, so wusste Callum dank seiner Großmutter über schwarze Hunde Bescheid. Wie schwarze Katzen hatten sie einst übernatürliche Verbindungen gehabt. Aber das war in Callums Augen Unsinn, auf einer Stufe mit dem Salz und dem Teufel an den Schultern der Leute.

Die Tore des Kirchhofs waren nachts verschlossen, also kletterte Callum über die Mauer und ließ sich auf der anderen Seite aufs gefrorene Gras fallen. Es war eine mondhelle Nacht und die Sicht frappierend gut. Die Umfassungsmauern schützten das Gelände vor dem ärgsten Wind. In der vergangenen Woche hatte es mehrmals starken Frost gegeben, von dem sich Spuren an geschützten Stellen, etwa an der Trockenmauer oder unter den Eiben des Friedhofs, gehalten hatten. An manchen Stellen blieb der Frost als kleine Eisklumpen zurück, wie die Kokospyramiden, die seine Großmutter immer gebacken hatte. Aber wenn die Temperatur um ein oder zwei Grad anstieg und den Frost vertrieb, fiel vielleicht ein wenig Schnee. In anderen Teilen des Landes, weiter nördlich, hatte es heftige Schneefälle gegeben. Callum bezweifelte, dass es heute Nacht noch schneien würde, aber bevor die Wintermonate vorbei waren, war sicher noch mit Schnee zu rechnen.

Das silberne Licht des Mondes warf eine fahle Decke über den Boden, gegen die sich die Gräber und Grabsteine deutlich abhoben; ihre schwarzen Schatten bildeten ein Muster auf dem Boden wie eine ausgekippte Schachtel Dominosteine. Es gab auch Bäume, die einzeln oder in Gruppen zwischen den Gräbern verstreut standen. Viele von ihnen waren in einem ehrwürdigen Alter und hatten schon mehrere Generationen kommen und gehen sehen. Der Wind verursachte nicht mehr als ein leises Rascheln in den Zweigen, unter denen die Schatten zitterten und sich bewegten, wenn er wehte, aber die Grabsteine standen so reglos da wie die Wachen vor dem Buckingham Palace.

Callum bahnte sich vorsichtig einen Weg zwischen ihnen hindurch, und seine Schritte knirschten auf dem eisigen Boden. Es war respektlos, über Gräber zu gehen (danke, Oma!). Außerdem war er nach ein paar Pints nicht mehr so sicher auf den Beinen wie sonst, sodass er sich vor vereisten Stellen und unerwarteten Bodenunebenheiten in Acht nehmen musste. Einige der sehr alten Gräber waren abgesackt. Callum war zwar mit den unterschiedlichen Gerüchen verrottender Vegetation vertraut, aber was da unten verrottete, war kein Gemüse. Einige Parzellen waren mit Steineinfassungen versehen, um einen zum Stolpern zu bringen. Was für eine Menge Geld die Leute früher für Beerdigungen ausgegeben haben, dachte Callum. Urnen, Engelsskulpturen und hier und da ein paar richtige Grabmäler in Form von Steinkisten. Musste ein Vermögen gekostet haben! Aber diejenigen, die damals die Zeche bezahlt hatten, waren stolz auf solche Dinge gewesen. Sie waren zu Lebzeiten wichtige Leute gewesen, örtlicher Adel, und ihre Erben hatten es für selbstverständlich gehalten, dass ihre verstorbenen Verwandten – oder ihre sterblichen Überreste – im Tod genauso prächtig wohnen sollten, wie sie es im Leben getan hatten.

Das waren noch Zeiten, hatte Callum gelegentlich wehmütig gedacht, als ein Landschaftsgärtner seiner Fantasie noch so richtig freien Lauf lassen konnte!

›Ich könnte Ihnen eine herrliche Aussicht verschaffen, M’lord, wenn das Dorf nicht im Weg wäre.‹

›Überhaupt kein Problem, Henderson, ich werde es an eine andere Stelle verlegen lassen. Den Verlauf des Flusses ändern? Ja, ja, das können wir auch machen.‹

Das war doch etwas ganz anderes als die Wünsche moderner Kunden nach Spiel- oder Grillplätzen, Whirlpools und pflegeleichten Rabatten!

Oma war weiter entfernt auf dem angrenzenden neuen Friedhof begraben, Land, das der Gemeinderat ein paar Jahre zuvor erworben hatte, um neuzeitlichen Bestattungen Platz zu bieten. Hier, wo Callum im Schutz der hinteren Mauer stand, lagen hauptsächlich Tote aus der viktorianischen Zeit. Aber auch hier gab es Lebewesen außer Callum, und er war sich dessen bewusst. Mäuse beispielsweise und Ratten und eine gescheckte Katze, die auf sie Jagd gemacht hatte; sie floh, als Callum sich näherte. Er sah, wie sie über die Gräber sprang und wieselflink auf den nächsten Baum kletterte.

»Huhu!«, rief der leicht beschwipste Callum in ihre Richtung. Er hob die Arme und schlenkerte sie in der Luft. »Nimm dich vor Füchsen in Acht, Mieze!« Er war immer noch am Kichern, als er den Mann sah.

Da saß er, tatsächlich auf einem Grab, mit dem Rücken an den aufrechten Stein dahinter gelehnt. Unverschämter Kerl! Oma wäre im Nullkommanichts bei ihm gewesen, um mit ihm zu schimpfen. Er war kein junger Mann, aber alt war er auch nicht. In dem silbrigen Glanz, der sein Gesicht überzog, schien er alterslos zu sein, wie der in Stein gemeißelte Cherub, der über seine Schulter auf ihn herabblickte und sich an seiner misslichen Lage erfreute. Wie der Cherub hatte er ein rundes Gesicht und eine Stupsnase, aber ihm fehlte das lockige Haar. Seine Augen waren offen, also war er nicht betrunken dort zusammengebrochen, um seinen Rausch auszuschlafen.

»Du kannst nicht die ganze Nacht da sitzen bleiben, Kumpel«, redete Callum auf ihn ein, als er vor ihm stehen blieb. »Kalt und feucht, verstehst du? Vor dem Morgengrauen wird es noch kälter werden. Deine Gelenke werden steif werden, und du wirst nicht mehr aufstehen können!«

Der andere gab keine Antwort und zeigte auch keine Anzeichen dafür, dass er Callums Anwesenheit bemerkt hatte. Er saß einfach nur da und starrte vor sich hin. Callum beugte sich herab und klopfte der sitzenden Gestalt auf die Schulter. Auf Callums Berührung hin bewegte sich der Mann zur Seite hin, die ganze Gestalt, und sackte neben dem Grab zusammen. Er würde nicht mehr aufstehen, noch würden ihm seine Gelenke jemals wieder Sorgen bereiten.

»Du bist tot!«, sagte Callum zu ihm. »Ach du Scheiße …!«, fügte er hinzu.

*

Markby und seine Frau hatten sich zu Bett begeben. Die Besucherin hatte er mehr oder weniger aus seinem Gedächtnis verdrängt, nur eine leise, trödelnde Erinnerung war für den Rest des Abends geblieben. Meredith, das wusste er, machte sich ihretwegen immer noch Gedanken, aber das lag daran, dass sie früher Konsularbeamtin an verschiedenen britischen Botschaften gewesen war, und jeder Brite in Not löste in ihr den Instinkt aus, zu ihm zu eilen und sich seiner anzunehmen. Er hatte es geschafft einzuschlafen, aber nicht für lange. In der Ferne, irgendwo am Rande einer verworrenen Traumlandschaft, gab es ein dumpfes Geräusch, und er wurde angegriffen. Er wollte sich gerade gegen seinen Angreifer wehren, als er merkte, dass seine Frau ihn an der Schulter rüttelte.

»Wasisn?«, wollte er wissen und setzte sich auf.

»Da ist jemand an der Haustür!«

»Nein, sie ist weg …«, murmelte er.

»Alan! Wach auf, richtig! Hör doch!«

Ja, jemand hämmerte an die Haustür, und außerdem klingelte die Person, wer sie auch war, jetzt dreimal.

»Ach du lieber Himmel!«, brummte er. »Sie ist doch nicht zurückgekommen, oder? Sie muss bekloppt sein!« Er schlug die Bettdecke zurück und machte sich daran, aus dem Bett zu steigen.

»Mach nicht die Tür auf, ohne dich vorher zu vergewissern, wer es ist!«, wies Meredith ihn an. »Schau aus dem Fenster auf dem Treppenabsatz!«

Grollend stapfte Markby aus dem Zimmer, durch den Flur zu dem besagten Fenster, das auf die Fassade des Hauses hinausging, dicht gefolgt von Meredith – sie war keine, die gern außen vor blieb.

Unten, in der Dunkelheit, bewegte sich eine Gestalt. »Ey!«, schrie eine Stimme.

»Ich ey dir gleich einen!«, versprach Markby dem Besucher. Er machte das Fenster auf und lehnte sich hinaus. »Wissen Sie, wie spät es ist?« Ein eisiger Windstoß schlug ihm entgegen. Er hätte sich einen Moment Zeit nehmen sollen, um seinen Morgenmantel anzuziehen, bevor er diesen neuen Störenfried unter die Lupe nahm.

»Sind Sie das, Pfarrer?«, brüllte der Besucher.

Oh nein, nicht noch so einer …

»Nein! Das ist nicht mehr das Pfarrhaus –« Er kam nicht dazu, den Satz zu beenden.

»Da liegt ein Toter auf dem Friedhof!«

Oh, wunderbar! Ein witziger Betrunkener.

»Gehen Sie nach Hause und schlafen Sie Ihren Rausch aus«, riet ihm Markby, »anstatt mich aufzuwecken und dummes Zeug zu reden. Sie sind zu alt für solchen Schabernack.«

Da unten stand ein strammer Bursche, kein Teenager.

»Das ist kein Scherz! Ich sage Ihnen, da ist eine frische Leiche auf dem Friedhof, keine begrabene. Sie liegt auf einem Grab und ist noch nicht lange tot, würde ich sagen.«

Meredith raunte: »Ich glaube, er meint es ernst, Alan.«

»Er meint es vielleicht ernst, aber betrunken ist er trotzdem. Seine Fantasie hat Überstunden gemacht.«

»Und was, wenn nicht, und er eine Leiche gefunden hat? Du kannst das nicht einfach so abtun, Alan!«

Meredith, so stellte er fest, hatte sich vernünftigerweise einen Morgenmantel übergezogen. Schön für sie! Vielleicht wollte sie ja noch länger hier stehen, aber er wollte einfach nur zurück in sein warmes Bett.

Seine Frau stieß ihn mit einem sehr spitzen Finger in die Rippen.

»Ey!«, protestierte er.

»Los, finde heraus, wer es ist!«

»Wer sind Sie?«, rief Markby hinunter. »Und was haben Sie auf dem Friedhof gemacht? Er ist nachts verschlossen!«

Ja, das war er, also warum und wie hatte dieser Idiot sich dort herumgetrieben? Nur aufgrund des unerlaubten Betretens des Friedhofs, dachte Markby, konnte er nicht hinuntergehen und ihren mitternächtlichen Besucher verhaften, so gern er das auch getan hätte. Andererseits, wenn der Kerl wirklich eine Leiche gefunden hatte …

»Mein Name ist Callum Henderson«, schrie der Besucher.

Markby war wieder klar im Kopf. »Sie sind der Landschaftsgärtner!«

Der Besucher zögerte – dass sein Beruf erkannt worden war, hatte ihn überrascht. Aber er erholte sich schnell und antwortete in gleicher Weise. »Das ist richtig – und Sie sind der Typ von der Kripo, Markby. Was machen Sie im Pfarrhaus?«

»Ich wohne hier, verdammt noch mal! Aber ich erinnere mich an Sie. Wir sind uns letztes Jahr bei der Veranstaltung ›Offene Gärten‹ in der Stadt begegnet.«

»Stimmt. Na ja, ich bin über die Mauer geklettert, um eine Abkürzung über den Friedhof zu nehmen. Ich bin auf dem Weg – war auf dem Heimweg vom Pub, dem Black Dog.«

»Bleiben Sie da!«, unterbrach ihn Markby. »Ich komme runter und lasse Sie rein.«

*

Wenige Minuten später saß Callum mit Meredith in der Küche und trank heißen, süßen Tee. »Für den Schock«, hatte sie ihm erklärt. Markby war gegangen, um sich anzuziehen, und jetzt hörte man ihn eilig die Treppe herunterpoltern.

»Es war ein verfluchter Schock«, bestätigte Callum düster. »Oh, entschuldigen Sie, Mrs. Markby, wegen der Ausdrucksweise.«

»Keine Sorge. Unter diesen Umständen finde ich sie ziemlich milde.«

Markby erschien in einer abgetragenen Barbour-Jacke und hatte Gummistiefel an. »Na schön, Callum, zeigen Sie mir diese Leiche!«

»Wir werden über die Mauer klettern müssen, genau wie ich es gemacht habe«, warnte Callum ihn.

»Nein, werden wir nicht. In meiner hinteren Gartenmauer gibt es eine Tür, die direkt auf den Friedhof führt. Hier lang!«

Markby hatte eine starke Taschenlampe mitgenommen und ließ ihren Strahl über den Weg zum hinteren Teil des Gartens wandern.

Callums beruflicher Instinkt lenkte ihn von der Tatsache ab, dass sie auf dem Weg waren, sich eine Leiche anzusehen, und er richtete seine Aufmerksamkeit auf seine unmittelbare Umgebung. »Ein großes Stück Land haben Sie hier«, stellte er fest, als er in die Dunkelheit spähte. »Was haben Sie damit vor?«

»Ich bin noch nicht dazu gekommen, etwas Konkretes zu planen, auch wenn ich ein paar Vorstellungen habe. Es war der Garten, der mich an dem Anwesen gereizt hat, und als wir hörten, dass es angeboten wurde, habe ich es sofort gekauft. Da wir den Pfarrer persönlich kennen, wussten wir früh, dass die Kirchenbeauftragten das Haus verkaufen wollten, und waren schneller als alle anderen.« Nach einem Moment fügte er hinzu: »Dies ist zwar nicht der geeignete Zeitpunkt, um darüber zu sprechen, aber ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wären Sie frei?«

»Klar, das würde ich gerne machen!«, meinte Callum munter. »Oh, wir würden natürlich alle speziellen Vorstellungen besprechen, die Sie womöglich haben.«

»Dann reden wir ein andermal über das Geschäftliche. Da ist die Tür.«

Markby förderte einen Schlüssel zutage und öffnete eine Tür in der Mauer. Viktorianisch, dachte Callum und fuhr mit der Hand über die robuste Türfüllung aus Holz, als sie hindurchgingen.

»Wo geht’s lang?«, erkundigte sich Markby.

Callum lenkte seine Aufmerksamkeit wieder auf die Gegenwart. »Oh, da drüben, es ist direkt an der hinteren Mauer, na ja, fast …«

Die Leiche lag dort, wo Callum sie verlassen hatte. Er war erleichtert, sie zu sehen, zusammengekauert im Gras neben dem Grabstein. Als sie über den Friedhof gegangen waren, hatte er sich Sorgen gemacht, dass der Tote irgendwie verschwunden sein könnte und Markby ihm seine Geschichte nicht glauben würde. Markby kauerte neben der Leiche nieder und tastete nach einem Puls. Schuldbewusst wurde Callum klar, dass er sich diese Mühe nicht gemacht hatte; er war davon ausgegangen, dass der Kerl tot war. Hätte ihm recht geschehen, wenn der Bursche zu sich gekommen wäre, während Callum an die Pfarrhaustür hämmerte. Er stellte sich vor, wie der Mann aufstand und torkelnd im Dunkel verschwand, bevor Callum mit einem ranghohen Polizeibeamten zurückkam, den er aus unschuldigem Schlaf geweckt hatte, um ihn mitten in der Nacht hierher zu schleppen. Er blickte hinüber. Dieser ranghohe Typ schien sich jetzt die Hände des Toten genau anzusehen.

»Und so haben Sie ihn gefunden?«

»Nicht ganz. Er saß auf dem Grab, mit dem Rücken an den Grabstein gelehnt. Ich sprach ihn an, er antwortete nicht, ich rüttelte ihn an der Schulter, eigentlich habe ich ihn nur leicht berührt – und er kippte um. Ich hab ihn nicht noch mal angefasst. Ich geriet in Panik, nehme ich an, und rannte weg. Aber nicht weit. Ich wusste, dass ich jemandem von den Behörden Bescheid sagen musste. Da fiel mir das Pfarrhaus ein – ich hatte vergessen, dass es verkauft worden war und gar nicht mehr das Pfarrhaus war.«

»Sie üben doch einen Beruf aus, der es mit sich bringt, Kunden aufzusuchen. Ich nehme an, Sie haben, wie jeder heutzutage, ein Handy?«

Schuldbewusst gestand Callum: »Ja, aber ich lasse es im Wagen. Es ist ein bisschen unbequem, wenn ich es in der Hosentasche habe. Außerdem hätte ich es wohl selbst dann nicht benutzt, wenn ich es bei mir gehabt hätte. Ich wollte mit einem anderen Menschen sprechen, einem lebenden Menschen.« Er riss sich zusammen. »Was meinen Sie? Vielleicht hatte er einen Herzinfarkt, hat sich dort hingesetzt und, nun ja, ins Gras gebissen.«

Markby hörte zu, hatte unterdessen aber weiter den Strahl der Taschenlampe über die Leiche und ihre Umgebung wandern lassen. Er stand auf.

»Hören Sie, Callum, ich werde den Fund einer Leiche melden. Daraufhin wird ein Team von Beamten herkommen, einschließlich eines Arztes.«

»Ich glaube nicht, dass ein Arzt viel für ihn tun kann«, murmelte Callum.

»Ein Arzt ist erforderlich, um den Tod zu bescheinigen, nicht, um den armen Kerl wiederzubeleben. Ich sehe selbst, dass er tot ist, genau wie Sie. Aber Ermittlungen stützen sich auf ein Fundament aus Papierkram, wie so vieles andere auch.«

Callum murmelte: »Ah, richtig.« Es dämmerte ihm, dass er hier für einige Zeit in der Kälte und Dunkelheit festsitzen würde. Er hätte die Leiche einfach liegen lassen sollen, wo sie war, und sich mit Höchstgeschwindigkeit auf den Heimweg machen. So war das, wenn man versuchte, das Richtige zu tun: Man wurde mit hineingezogen.

»Wir dürfen die Umgebung nicht mehr verunreinigen, als wir es getan haben, und müssen hierbleiben, bis sie eintreffen. Wir müssen sicherstellen, dass niemand über die Mauer klettert, so wie Sie es getan haben, und Spuren verwischt. Sie müssen sich darauf vorbereiten, eine Aussage zu machen. Es deutet hier alles auf einen Mord hin.«

»Was?«, schnappte Callum entsetzt nach Luft. »Das kann nicht sein!«

»Nun ja, ich könnte mich irren. Das Licht einer Taschenlampe ist nicht die beste Art, die Gegend zu betrachten, und die Leiche muss richtig untersucht werden.«

Die Informationen waren zu Callums Verstand durchgedrungen, zusammen mit dem wachsenden Bewusstsein für die Tragweite dessen, was ihm widerfahren war. War er vorher vom Alkohol ein wenig benebelt gewesen, so war sein Denken jetzt glasklar. Er starrte wild in die Dunkelheit. »Der Mörder …!«, keuchte er.

»Es ist unwahrscheinlich, dass er sich noch hier draußen herumtreibt«, beruhigte Markby ihn.

»Jetzt nicht mehr!«, brauste Callum auf. »Aber vielleicht war er noch da und hat mich beobachtet, als ich vorhin hier war!«

»Ah ja«, pflichtete Markby ihm bei, »das ist durchaus möglich. Sind Sie sicher, dass Sie in der Dunkelheit keine Bewegung gesehen haben?«

Callum war auf einmal übel. Wie ein betrunkener Idiot hatte er da gestanden und versucht, sich mit dem Opfer zu unterhalten. Und die ganze Zeit über hatte der Mörder, vielleicht nur ein paar Meter entfernt, ihn beobachtet und gelauscht!

»Ich habe nur eine Katze gesehen«, murmelte er.

Noch während dieser Worte kam ihm der Verdacht, dass es die Erkenntnis war, beinahe mit einem Mörder aneinandergeraten zu sein, die ihn dazu brachte, etwas so Dämliches zu sagen.

Aber Markby nahm seine dürftige Beobachtung ernst. »Was hat sie gemacht?«

»Die Katze? Mäuse gejagt, nehme ich an. Ich habe sie gestört, und sie ist weggerannt und auf den Baum da drüben geklettert.«

»Wenn Sie die Katze bei der Jagd gestört haben, dann hatte der Mörder den Tatort wahrscheinlich schon verlassen, wenigstens etwa zehn bis fünfzehn Minuten vorher. Wenn er noch in der Nähe gewesen wäre, hätte die Katze nicht hier gejagt, als Sie ankamen.«

»Ah, ich verstehe! Sogar eine Katze kann also ein Zeuge sein.«

Aber Markby hatte ein Handy aus der Tasche seiner Barbour genommen und war damit beschäftigt, die Ermittlungen in Gang zu setzen.

»Sie erkennen ihn nicht zufällig?«, fragte er und steckte das Telefon weg.

»Nein!«

»Macht es Ihnen etwas aus, ihn sich noch einmal anzusehen?« Markby richtete den Lichtstrahl wieder auf das tote Gesicht.

Ja, es macht mir etwas aus!, dachte Callum. Widerwillig blickte er auf die blassen Gesichtszüge. »Er sieht toter aus.«

»Das ist die einsetzende Leichenstarre«, erklärte Markby. »Und? Erkennen Sie ihn?«

»Was? Oh, nein, den habe ich noch nie gesehen.«

»Er war nicht vielleicht heute Abend im Pub, dem Black Dog?«

»Wenn er da war, dann ist er mir nicht aufgefallen.«

»War viel los?«

»Ziemlich. Aber man sieht sich auch nicht alle Gesichter an, oder?«

»Sie haben keinen Bekannten gesehen, mit dem Sie gesprochen haben?«

»Ein paar Leute, das Mädchen hinter der Bar, den Wirt.« Mit einem erneuten Anflug von Entsetzen stieß Callum hervor: »Sie fragen mich nach einem Alibi!«

»Bei jeder Ermittlung werden jedem eine Menge Fragen gestellt«, versicherte ihm Markby. »Fühlen Sie sich nicht herausgegriffen.«

Ja, klar!, dachte Callum. Groll begann in ihm aufzusteigen. Er richtete sich nicht gegen Markby, sondern gegen den toten Kerl, der die Ursache für all das war. Callum blickte wieder auf die Leiche hinunter. »Was ist denn mit seinen Händen passiert?«, fragte er plötzlich.

Kapitel zwei

Markby hatte eine Position erreicht, bei der er nicht mehr bei der Obduktion von potenziellen Mordopfern anwesend sein musste, weder während noch unmittelbar nach der scheußlichen Angelegenheit. Aber dieser Leichnam war fast vor seiner Haustür aufgetaucht, weshalb er ein persönliches Interesse daran hatte. Er fühlte sich persönlich dafür verantwortlich, deshalb hatte er beschlossen, an einem sehr kalten Morgen der Sache beizuwohnen. Bei ihm waren Detective Inspector Steve Kendal, dem er diesen Fall übertragen hatte, und Detective Sergeant Beth Santos, ein jüngeres Mitglied des Teams. Der Fotograf war schon vor ihnen eingetroffen; sie erkannten sein draußen geparktes Auto.

»Ich hasse diese Dinge«, sagte Kendal, als sie den Parkplatz verließen und sich dem quadratischen, blassgrauen Gebäude näherten. »Alles in Ordnung, Beth?« Er rieb sich fröstelnd die Hände warm.

»Ich komme schon klar«, antwortete Santos. Sie hatte vorsichtshalber ein paar Wollhandschuhe mitgenommen und zog sie an, während sie sprach.

»Ich habe in der Kantine ein Specksandwich gegessen, bevor wir losgefahren sind. Allmählich wünschte ich, ich hätte es nicht getan.« Kendal behielt seinen Vorgesetzten aufmerksam im Auge, der in zügigem Tempo vor ihnen herging. »Keine Ahnung, warum er es so eilig hat, loszulegen.«

»Cornflakes«, sagte Santos.

»Was?«, fragte Kendal verdutzt.

»Ich hatte Cornflakes zum Frühstück.«

»Du meine Güte! Mit Cornflakes als Grundlage kann man doch nicht den ganzen Tag arbeiten!«

Ihr Gesichtsausdruck sagte ganz klar: ›Lieber Cornflakes, die im Magen bleiben, als Specksandwichs, die man erbricht!‹ Aber sie sprach es nicht aus. Sie glaubte zu wissen, was Kendal beunruhigte: Er wollte sich nicht vor dem Chef blamieren.

»Sie machen die Dinger immer so verdammt fettig«, murrte Kendal, der in Gedanken wieder bei den Unzulänglichkeiten der Speisekarte der Kantine war.

»Wenn Sie weiter darüber reden«, sagte Santos, so sanft sie konnte, »wird es das nur noch schlimmer machen.«

Markby hatte dieses Gespräch offensichtlich mitbekommen und sprach über seine Schulter. »Das wird kein Problem sein, Steve! Betrachten Sie es einfach als Arbeit.«

Der alte Mann muss ein Gehör wie eine Fledermaus haben, dachte Kendal verärgert.

»Du meine Güte, eine Abordnung!«, rief Carla Hutton, die forensische Pathologin. »Normalerweise werden wir nicht mit einem Besuch von Ihnen beehrt, Superintendent.«

Sie war eine blasse, blonde Frau mit Sommersprossen. Es ist beunruhigend, dass heutzutage alle so jung aussehen, dachte Markby. Wie alt ist Carla? Mitte dreißig? Kann es sein, dass sie vierzig ist? Kaum zu glauben. Wie war es dazu gekommen, dass sie sich entschieden hatte, ihr Leben unter Leichen zu verbringen? Es schien sie nicht zu deprimieren. Sie wirkte auf ihn immer unnatürlich fröhlich bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen er ihr begegnete. Sie wartete darauf, dass er etwas sagte.

»Nun, ich wohne im ehemaligen Pfarrhaus«, sagte er so forsch, dass er meinte, Santos hätte ihm einen verblüfften Blick zugeworfen. »Es grenzt an den Friedhof, auf dem die Leiche gefunden wurde. Ich war der erste Polizeibeamte, der sie gesehen hat, wenn auch bei sehr schlechtem Licht. Aber ich gehe von einem Mord aus, und zwar aus mehreren Gründen, die Ihnen klar sein dürften.«

»Oh, ja«, stimmte Carla zu, »er wurde tatsächlich ermordet. Erstochen. Die Tatwaffe könnte eine Art Küchenmesser oder etwas Ähnliches gewesen sein. So etwas kann man in jedem Haushaltswarengeschäft oder Kaufhaus kaufen, das Küchengeräte im Sortiment hat. Was auch immer es war, es war sehr scharf und wahrscheinlich spitz. Wollen Sie einen Blick darauf werfen?«

Sie zog das Laken über der Leiche mit derselben nüchternen Art zurück, in der sie sprach. Sie hätte alles Mögliche präsentieren können, von einem vollendeten Kunstwerk bis hin zu den neuesten Küchenhelfern. Aber es war eine menschliche Gestalt, die zum Vorschein kam, blass und gezeichnet von sauberen Nähten, wo die Einschnitte gemacht und geflickt worden waren, bevor sie kamen. Carla blickte mit professioneller Befriedigung auf den Toten hinab.

»Es war eine saubere Art des Tötens«, sagte sie mit einem Tonfall, den Markby nur als befürwortend auffassen konnte. Aber sie hatte auch schon viel Schlimmeres erlebt: Opfer von Verkehrsunfällen, Bränden, Industriekatastrophen. Diese Messerwunde war, wie sie bemerkt hatte, zumindest eine saubere Arbeit. »Er wurde von hinten erstochen. Die Klinge trat zwischen den Rippen ein und drang blitzsauber nach oben ins Herz ein«, ergänzte sie.

Ein leises Klicken ertönte, als der Fotograf eine weitere Aufnahme machte, um sie den vielen anderen hinzuzufügen, die er bereits gemacht hatte. Es war ein kleiner, dunkelhaariger Mann, der sich schweigend durch die Gegend treiben ließ und dessen Standort nur durch das Geräusch der Kamera angezeigt wurde. Ansonsten wirkte er wie ein professioneller Trauerbegleiter, der aus Gründen der Notwendigkeit und der Form zwar anwesend, aber dennoch distanziert war.

»Der Mörder wusste also entweder, was er tat«, murmelte Markby nachdenklich, »oder er hatte Glück.« Er ging zum oberen Ende des Seziertischs, um das Gesicht besser in Augenschein nehmen zu können.

Klick, klick von der Kamera, und der Schatten, der der Fotograf war, schwand wieder dahin. Dann standen sie alle um den Tisch und betrachteten die Züge des toten Mannes. Es war ein grobes Gesicht, als wäre es ungeschickt aus einem widerspenstigen Ton geformt worden, und eine Narbe zog sich vom linken Wangenknochen bis zum Kiefer – der tödliche Angriff war nicht die erste gewalttätige Begegnung in seinem Leben gewesen.

»Er sieht wie ein harter Bursche aus«, sinnierte Markby.

»Er sieht wie ein falscher Fuffziger aus«, murmelte Kendal.

»Oh, das auch, Steve, sicher.« Markby nickte und sah Santos an, um zu sehen, ob sie etwas zu sagen hatte. Aber sie verzog nur missbilligend den Mund.

»Tatsächlich ist er sehr interessant«, meinte Carla aufgeräumt. »Wissen Sie, was Kaiserin Elisabeth von Österreich zugestoßen ist?«

»Ja!«, meldete sich Santos unerwartet zu Wort; als die anderen drei sie ansahen, wurde sie rot. »Na ja«, sagte sie, »ich glaube schon. Ich meine, als ich ungefähr zwölf war, saß ich mit einem eingegipsten Knöchel im Haus fest. Die alte Dame von nebenan dachte, ich hätte vielleicht Lust, etwas zu lesen, und reichte mir ein paar alte Krimis über den Zaun. Einer davon war von Georgette Heyer.«

»Ich dachte, die hätte über Regency-Gecken und willensstarke Mädchen geschrieben, die die wahre Liebe finden«, sagte Markby. »Meine Mutter hat sie immer gelesen.«

Kendal wirkte verwirrt.

»Dieses Buch war definitiv ein Kriminalroman. Es enthielt eine Bezugnahme auf die Ermordung der Kaiserin. Sie war im Urlaub in der Schweiz und ging mit einer Hofdame am Ufer des Genfer Sees spazieren. Ein Revolutionsfanatiker stach auf sie ein, ich meine auf die Kaiserin. Niemand, nicht einmal das Opfer selbst, bemerkte, wie schwer sie verletzt worden war. Sie schaffte es noch zurück ins Hotel, bevor sie zusammenbrach und starb.«

»Nicht schlecht!«, lobte Markby. Er kannte diese Beamtin nicht besonders gut; das war ein weiterer Grund, warum er die beiden anderen heute begleitet hatte. Er wollte sehen, wie Beth Santos als Teil eines Teams arbeitete. Sie war jetzt seit vier Monaten bei ihnen; vorher war sie bei der Kripo anderswo im Land tätig gewesen, hatte aber nach ihrer Scheidung um eine Versetzung gebeten. Ihre alte Truppe hatte sie nur widerwillig gehen lassen, aber Markby, dessen erste Ehe auch geschieden worden war, verstand den Wunsch nach einem Neuanfang an einem neuen Ort, an dem niemand etwas von einem wusste. Beth Santos hatte bei ihrer Ankunft ein gewisses Aufsehen erregt, zumindest hatte man ihm das erzählt. Sie sah unbestreitbar gut aus, hatte dichtes dunkles Haar und ausdrucksstarke braune Augen. Sie zog die Blicke auf sich. Es gab bestimmt zumindest ein paar männliche Kollegen, die sich Chancen bei ihr ausrechneten. Vielleicht war sie jetzt aber auch darauf erpicht, ihrer Karriere zu dem Erfolg zu verhelfen, der ihr in ihrer Ehe versagt geblieben war. Er war sich ziemlich sicher, dass sie auf sich selbst aufpassen konnte.

Er wandte sich wieder an Carla Hutton. »Ist das auch in diesem Fall passiert?«

Carla grinste. »Etwas in der Art womöglich. Das Opfer ist vielleicht nicht auf der Stelle tot umgefallen; vielleicht ist es aus eigener Kraft noch ein Stück weitergetaumelt, bevor es zusammengebrochen ist.«

»Der arme Kerl hat also zuerst nicht gemerkt, wie schwer er verletzt war?«, fragte Kendal. Er hatte sich bisher bei der ganzen Sache ein wenig ausgeschlossen gefühlt. Markby war der erste Beamte gewesen, der die Leiche gesehen hatte; Santos hatte irgendeinen uralten Krimi gelesen, als sie zwölf war. Steve hatte das Gefühl, dass er etwas zur Diskussion beitragen musste, und zwar schnell. »Hat sein Mörder ihn auf diese schaurige Weise an den Grabstein gelehnt? Oder konnte er einfach nicht mehr weiter, klappte zusammen und stützte sich am Grabstein ab?« Ein weiterer Gedanke kam ihm in den Sinn. »Wann hat der Mörder denn versucht, die Handflächen und Fingerkuppen zu zerstören?«

»Ja genau, wann eigentlich?«, murmelte Markby. »Lassen Sie uns mal einen Blick auf die Hände werfen.«

»Sie sind in einem üblen Zustand!«, warnte Carla ihn.

Als Markby die Verstümmelung der Handflächen in jener Nacht auf dem Friedhof im Schein der Taschenlampe bemerkt hatte, waren sie glitschig vom Blut gewesen. Jetzt waren sie trocken, das Fleisch von der wächsernen Weiße des Todes, und er konnte sehen, dass die Handflächen, Finger und beide Daumen methodisch parallel aufgeschlitzt worden waren.

Carla Hutton sagte: »Meiner Meinung nach sind das keine Verteidigungswunden. Wären sie das, wäre das Ergebnis unordentlicher, überall Schlitze und Stiche. Ich würde sagen, dass alle Schnitte von demselben Messer stammen und perimortal zugefügt wurden, das heißt so kurz vor dem Tod oder im Augenblick des Todes, dass er sich nicht gegen seinen Angreifer wehren konnte, oder unmittelbar nach Eintritt des Todes. Der Tod kann sogar während des Angriffs auf die Hände eingetreten sein. Meiner Meinung nach wurden diese Schnitte aber unmittelbar nach dem Tod durchgeführt. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass das Opfer versucht hat, sich gegen seinen Angreifer zu wehren, während die Schnitte durchgeführt wurden.«

Markby nickte. »Steve?«, fragte er. »Ihre Meinung?«

Zum Glück schien Kendal sein unbefriedigendes Frühstück vergessen zu haben. Seine Laune besserte sich, als er gefragt wurde, und fast zufrieden antwortete er. »Unser Kumpel dachte wohl, er könnte die Hände so verstümmeln, dass wir keine Fingerabdrücke nehmen können. Nun, vielleicht wird er feststellen, dass er sich geirrt hat!«

»Oh ja, das Muster der Schleifen und Wirbel ist nicht nur oberflächlich.« Carla nickte zustimmend. »Trotz der Beschädigung könnten Ihre Experten ein paar Fingerabdrücke bekommen, die ausreichen, um ihn zu identifizieren, sofern er aktenkundig ist.«

»Hat die Spurensuche am Tatort schon etwas ergeben, Steve?«, erkundigte sich Markby.

»Nichts von Bedeutung bis jetzt, Sir«, räumte Kendal ein. »Die Gegend ist schwierig abzusuchen. Bisher haben wir bloß eine Menge Müll gefunden – Zigarettenschachteln und – kippen, Bonbonpapier und so weiter. Wir haben alle Zigarettenkippen in der Nähe der Leiche eingesammelt und an die Forensik geschickt. Ich vermute, das Opfer und sein Mörder könnten sich dort verabredet gehabt haben. Das war nicht einfach irgendein Typ, der nach einem Abend im Pub auf dem Heimweg war, so wie der Kerl, der ihn gefunden hat. Das nächstgelegene ist das Black Dog; das ist keine große Kneipe. Henderson war den ganzen Abend dort, aber er erkannte das Opfer nicht, als er es fand, nachdem er über die Mauer geklettert war. Ich vermute, dass es ein Treffen zwischen dem Opfer und seinem Mörder war.«

»Gut mitgedacht!« Markby nickte anerkennend, und Kendal sah erleichtert aus. »Wenn einer von ihnen zuerst da gewesen ist, hat er vielleicht geraucht, während er wartete«, fuhr der Superintendent fort. »Vielleicht liefern uns die Stummel DNA. Was ist mit den Abfallbehältern, in denen Besucher verwelkte Blumen und dergleichen entsorgen können? Ich erinnere mich, dass es auf dem Friedhof einige davon gibt.«

»Klar, die haben wir überprüft. Sie enthielten eine Menge Papier, das um Blumen gewickelt gewesen war. Vertrocknete Kränze. Mehrere Aluschalen, die stark nach chinesischem Essen rochen. Aber nichts deutet darauf hin, dass irgendetwas davon mit dem Mord zusammenhängt.«

»Was meinen Sie, wie lange war er schon tot, bevor er gefunden wurde?«, fragte Markby Carla Hutton.

»Nicht weniger als, sagen wir, zwanzig Minuten. Auf jeden Fall nicht länger als eine Stunde, soweit ich das beurteilen kann. Die nächtlichen Temperaturen sind zu dieser Jahreszeit ziemlich niedrig, und er befand sich in einer feuchten Umgebung, denn er saß ja auf dem kalten Boden. Das muss berücksichtigt werden. Was die Ausführungen des Inspectors betrifft, so hatte der Verstorbene zwar ein paar Pints intus, aber nicht so viel, dass er berauscht gewesen wäre.«

Du hast Glück gehabt, Callum, dachte Markby. Hättest du dich auch nur zehn Minuten früher über die Mauer fallen lassen, wärst du vielleicht auf den Mörder bei seinem grausigen Werk gestoßen.

Laut sagte er zu Kendal: »Falls die Leute von der Spurensicherung denken, dass sie fertig sind, dann sagen Sie ihnen, dass sie es nicht sind. Unmittelbar vor, während und nach dem Mord scheint es eine kurze Phase intensiver Aktivität gegeben zu haben. Wir wissen jetzt, dass unsere ›Leiche‹ vielleicht noch gegangen ist. Es muss doch etwas geben! Schicken Sie das Team wieder hin. Erweitern Sie das Suchgebiet. Schauen Sie sich auch auf dem neuen Friedhof um, falls Sie das noch nicht getan haben.«

»Yessir!« Kendal verfluchte insgeheim das Team der Spurensicherung. Der alte Mann hatte recht: Es gab bestimmt etwas, das auf die Bewegungen des Ermordeten hinwies. »Wir werden Henderson, den Zeugen, der Alarm geschlagen hat, noch einmal befragen. Er hat zwar eine Aussage gemacht, aber er war zu dem Zeitpunkt noch ziemlich aufgewühlt. Vielleicht hat er sich seitdem an etwas erinnert. Kommt ja manchmal vor, wenn ein Zeuge Zeit hatte, sich zu beruhigen, und nicht mehr in blinder Panik herumrennt. Alle möglichen merkwürdigen Informationsfetzen kommen ihm dann wieder in den Sinn.«

»Ja, Alarm hat er geschlagen«, bestätigte Markby unwirsch. »Indem er an meine Haustür gehämmert hat, nachdem meine Frau und ich schon zu Bett gegangen waren. Aber Sie konzentrieren sich auf den neuen Friedhof und machen den Fingerabdruckjungs Dampf. Ich werde mit Callum Henderson reden. Santos, Sie können mit mir kommen. Hat einer von Ihnen Fotos des Opfers dabei?«

»Ich habe welche, Sir«, sagte Kendal.

»Geben Sie mir eins. Mal sehen, ob das dem Gedächtnis unseres Landschaftsgärtners auf die Sprünge hilft.«

*

»Ich sollte Ihnen sagen, dass ich Henderson bereits vor Samstagabend begegnet bin, wenn auch nur kurz«, informierte Markby Beth, als sie sich auf den Weg zum Parkplatz machten. »Er wohnt in einem der kleinen Dörfer in der Gegend, auch wenn es übertrieben ist, es so zu bezeichnen. Es trägt den Namen Abbotsfield.«

Santos runzelte die Stirn. »Das ist mir noch nicht untergekommen.«

»Kein Wunder! Es ist die Art von Ort, durch den man durchfährt, ohne zu merken, dass es ein eigener Ort mit eigenem Namen ist. Das deutet darauf hin, dass es schon immer eine ländliche Siedlung war. Jetzt gibt es dort nicht mehr viel, abgesehen von ein paar recht hübschen alten Cottages, einigen heruntergekommenen Bungalows und ein paar großen Scheunen, die zu begehrten Wohnhäusern umgebaut wurden. Wenn Sie ein ruhiges Leben mögen, wäre das genau der richtige Ort für Sie.«

»Eine Sache kam mir etwas merkwürdig vor, Sir«, sagte Santos, als sie Markby zu seinem Auto folgte. Sie zögerte, während Kendal vor ihnen wegfuhr. Sie war mit dem Inspector in seinem Wagen gekommen; jetzt fuhr sie mit dem leitenden Beamten weg. Sie kannte Kendal bereits gut genug, um zu erkennen, dass er verärgert war. Er wirkte wie ein Verlierer, der ein Mädchen zu einer Party mitgenommen hatte, nur um sie mit einem anderen weggehen zu sehen. Wenn sie eine Frage an den Superintendent hatte, war jetzt der richtige Zeitpunkt, sie zu stellen.

»Schießen Sie los!«, ermunterte Markby sie.

»Na ja, Henderson behauptet, er sei auf dem Heimweg vom Pub gewesen, als er beschloss, den Weg über den Friedhof zu nehmen. Er sagt, er geht immer zu Fuß zum Pub und über die Felder zurück zu seinem Haus. Ein ziemlich langer Fußmarsch. Ich fand es nur ein bisschen seltsam.«

»Vielleicht auch nicht«, sagte Markby. »Nicht, wenn man alle Abkürzungen über Land kennt und die Straßen ignoriert. Callum Henderson ist ein aktiver Bursche, der gerne draußen ist. Es gibt Leute, die laufen ein paar Meilen am Tag und denken sich nichts dabei. Er geht zu Fuß. Nach dem, was er mir erzählt hat, war eine seiner Abkürzungen immer der Weg über den Friedhof, auch wenn er nachts abgeschlossen ist.« Er holte sein Handy heraus. »Ich muss ihn erst anrufen. Er könnte überall arbeiten.«

»Henderson. Gärten und Landschaften!«, meldete sich eine schroffe Stimme in Markbys Ohr.

»Guten Morgen, Mr. Hen-« Er wurde durch das Krachen von etwas Schwerem unterbrochen, das im Hintergrund hinfiel.

Dann ertönte Callums Stimme wieder, entfernter, als hätte er den Kopf zur Seite gedreht, um sich an jemand anderen zu wenden. »Warte, Gus! Ich helfe dir. Gib mir einen Moment Zeit!« Die Stimme in Markbys Ohr wurde wieder lauter. »Entschuldigen Sie bitte! Ja?«

»Hier ist Superintendent Markby, Callum. Wir würden gerne noch einmal mit Ihnen sprechen. Wenn Sie Zeit haben, könnten Sie heute vorbeikommen? Oder ich könnte –«

»Ich muss heute noch eine Fahrt von sechzig Meilen machen, um mir ein Grundstück anzusehen. Unterwegs muss ich ein paar Gehwegplatten abholen … Hören Sie, können Sie zu mir kommen, jetzt sofort? Ich bin zu Hause. Wir sind gerade am Aufladen der – Gus! Lass Platz für die Steinplatten!« Eine andere Stimme, eine Art Knurren, ertönte im Hintergrund. »Ja, ist ja gut, warte einfach. Ich bin in einer Sekunde bei dir. Ich hab die Polizei dran!« Wieder zu Markby: »Tut mir leid, ich muss Gus beaufsichtigen, sonst wird er übereifrig. Können Sie jetzt nach Abbotsfield kommen? Es ist nur ein kleiner Ort und Sie werden mich leicht finden. Ich habe draußen ein Schild – Nicht, Gus!« Er legte auf.

Es dauert seine Zeit, bis man sich in einer neuen Gegend zurechtfindet, und Beth Santos hatte versucht, sich mit dem Muster der Nebenstraßen um Bamford und den kleineren Wohngebieten vertraut zu machen. Sie war nicht überrascht, dass sie Abbotsfield noch nicht gefunden hatte, und erleichtert, dass Markby sich entschieden hatte, sich selbst ans Steuer zu setzen. Sie hatte Glück, dass sie jetzt den Wegweiser dafür entdeckte; er war so klein, dass man ihn kaum als solchen bezeichnen konnte, und trug nur den Namen des Ortes, ohne eine Angabe darüber, wie weit er entfernt war. Sie fanden sich auf einer einspurigen Straße mit Hecken zu beiden Seiten und anscheinend ziemlich tiefen Gräben wieder. Vor ihnen auf der linken Seite deutete eine Lücke in den Hecken auf ein Tor zu einem Feld hin; es schien die einzige Stelle zu sein, an der ein Auto von der Straße herunterfahren konnte, um eventuell entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen. Sie hatte seine Lage gerade in ihrem Gedächtnis gespeichert, als tatsächlich etwas auf sie zukam.

Ein Motorrad bog um die Kurve vor ihnen und kam mit hoher Geschwindigkeit direkt auf sie zu, der Fahrer geduckt auf seinem Gefährt. Markby riss das Lenkrad herum und steuerte den Wagen auf das Tor zu. Er schlingerte über die steinige Durchfahrt, streifte die Hecke und kam mit der Front des Autos am Tor selbst zum Stehen. Der Motorradfahrer brauste achtlos weiter.

»Suzuki«, keuchte Santos. »Vom Nummernschild habe ich nichts gesehen, tut mir leid!«

»Junger Idiot!«, knurrte Markby. »Wahrscheinlich kam er von Abbotsfield und ging davon aus, dass er nicht auf anderen Verkehr treffen würde. Er muss vorsichtiger sein, sonst endet er im Graben oder als Schmiere auf der Straße.«

Sie zockelten zurück auf die Straße und fuhren eine weitere Viertelmeile.

»Da wären wir«, sagte Markby.

Santos sah sofort, warum der Ort kein größeres Hinweisschild rechtfertigte. Auf der rechten Seite standen eine Handvoll verstreuter Cottages und ein paar Bungalows aus den Dreißigern. Wie jemand auf die absurde Idee gekommen war, hier draußen Bungalows zu bauen, konnte sie sich nicht vorstellen. Im Gegensatz zu den Cottages waren sie zwar in schlechtem Zustand, aber bewohnt, wie die mit Gerümpel gefüllten Vorgärten zeigten. Hier lebten die weniger betuchten Einwohner von Abbotsfield; die wohlhabenderen Bürger wohnten eindeutig in den beiden umgebauten Scheunengebäuden auf der linken Seite. Weiter hinten befand sich ein weiteres Cottage, das Anzeichen von Aktivität zeigte. Als sie es erreichten, hielt Markby an und öffnete die Fahrertür.

»Hendersons Geschäftssitz«, sagte er.

Sie stiegen beide aus, und Santos folgte dem Superintendent durch ein offen stehendes Holztor, groß und stabil, das auf einen Hof führte. Auf einem Schild, das an einen der Torflügel genagelt war, stand C. HENDERSONLANDSCHAFTSGÄRTNEREI