Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

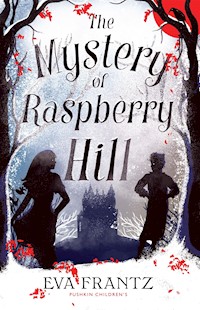

Ambientada en un antiguo sanatorio lleno de misterio y sucesos oscuros, se desarrolla la historia de Stina, que llega con la esperanza de que el aire fresco y los médicos puedan curar la enfermedad que tiene en los pulmones y que amenaza su vida. Al instalarse en Raspberry Hill, conoce a Ruben, un niño misterioso que se convierte en su guía para descubrir los secretos del hospital. Así se da cuenta de que hay asuntos que todos se esfuerzan por ignorar y muchas preguntas sin responder... ¿Por qué su madre no responde sus cartas? ¿Por qué todas las enfermeras parecen estar asustadas? ¿Por qué se quemó el ala este? ¿De qué intenta protegerla Ruben?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 137

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

EVA FRANTZ

ilustrado por ALEX HERRERÍAS

traducido por ALEJANDRA RAMÍREZ OLVERA

Primera edición en sueco, 2018 Primera edición en español, 2023 [Primera edición en libro electrónico, 2024]

Distribución mundial en español

© 2018, Eva Frantz, texto Título original: Hallonbacken Publicado originalmente por Schildts & Söderströms Publicado por acuerdo con Helsinki Literary Agency y Casanovas & Lynch Literary Agency

© 2023, Alex Herrerías, ilustración

D. R. © 2023, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México

Comentarios: [email protected] Tel.: 55-5449-1871

Colección dirigida por Horacio de la Rosa Edición: Susana Figueroa León Traducción: Alejandra Ramírez Olvera

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin el consentimiento por escrito del titular de los derechos correspondientes.

ISBN 978-607-16-8054-9 (rústico)ISBN 978-607-16-8164-5 (ePub)ISBN 978-607-16-8159-1 (mobi)

Hecho en México - Made in Mexico

Índice

El automóvil

El castillo en el bosque

Aseo vespertino

Ruben

El doctor Hagman

La bruja

Expedición nocturna

La niña rica

Kristin

El ala este

Elixir 57

Envenenada

La escalera

El miedo

Dos corazones

El hielo

El lugar hermoso

Marcharse

El automóvil

Me llamo Stina y moriré pronto. Nadie me lo dice, pero tampoco soy tonta. Lo veo en los ojos de Madre. Y oigo cuchichear a las vecinas. Ladean la cabeza y chasquean la lengua cuando me ven. Suena como un tsk, tsk, tsk.

A veces también escucho lo que susurran.

—Pobre Marta, primero el esposo y ahora también la niña.

Marta es mi madre. Mi padre se llamaba Paul, él está muerto. Cayó durante la guerra. La guerra terminó, pero él sigue muerto igual. Y pronto también yo estaré muerta. Toso y toso, a veces tanto que la sábana queda ensangrentada. Los ojos de Madre se ponen particularmente oscuros y tristes cuando eso pasa.

Pero cuando sabes que pronto morirás, aprovechas la oportunidad de alegrarte por cualquier cosa. ¡Como viajar en automóvil! ¡Nunca pensé que lo haría, pero así fue! ¡Y era un automóvil muy hermoso! Rojo y brillante. Con asientos suaves de un color café claro; eran de piel, creo. Cuando el auto se estacionó afuera de nuestra entrada en la Sjomansgatan y un señor de uniforme con botones relucientes preguntó quién de nosotros era Stina, el resto de mis hermanos no pudo creer lo que veían sus ojos.

Era uno de esos automóviles en los que se pasea la gente rica e importante. Estrellas de cine y ministros. Por eso fue tan curioso que una niñita enfermiza e insignificante como yo, Stina, que vive en Sjomansgatan, pudiera subirse a un auto así. Me sentí como si fuera la actriz Greta Garbo.

Acomodé mi velís café a mi lado. Casi todo lo que tengo en esta tierra lo llevaba en él. Que, a decir verdad, no es mucho. Algunas prendas de ropa gastadas; mi muñeca, Rosa; un trompo, que me hizo Petter el del mercado; dos estampas troqueladas (una es un ángel con las alas cortadas, la otra se parece a las manos de un hombre y una mujer sujetándose enmarcadas en una corona de flores) y una fotografía de Padre y Madre. En la foto se ven muy jóvenes y serios. Y pensar que tuvieron dinero para ir con el fotógrafo cuando se comprometieron.

Me pregunto si alguna vez en mi vida me tomarán una foto. Empiezo a tener cierta urgencia de que pase.

El tesoro más grande de la maleta lo había envuelto en mi camisa de dormir para que no se maltrataran las orillas durante el viaje. ¡Es increíble que sea dueña de un libro tan bonito! El título es Robinson Crusoe, y en realidad es de mi hermano mayor, Ole. Estaba sentada en las escaleras, lista, con el suéter tejido bien abotonado y el cabello trenzado, esperando a irme, cuando él llegó de pronto y me lo dio, así nada más.

—Toma, Stina, debes tenerlo —dijo, y se fue corriendo.

El libro es lo más precioso que tiene Ole, lo juro. Muchas veces le rogaba hojearlo un poco, al menos para ver de paso las ilustraciones, pero siempre me decía que no; lo cuidaba muchísimo. ¡Y ahora me lo estaba dando, así como así!

Probablemente, Ole también sabe que moriré pronto. Me encargaré de que recupere a Robison Crusoe cuando eso suceda. Puedo escribir un testamento. Eso hizo la abuela Josefa antes de morir. Y qué bueno, porque si no, Padre no habría tenido un anillo que darle a Madre. Pero como la abuela era tan cuidadosa y escribió en un papel que Paul se quedaría con el anillo, todo salió bien. Eso de los testamentos es importante, no debo olvidar escribir el mío antes de morirme.

El señor que conducía el auto preguntó si quería recostarme en el asiento y descansar. Pero mi tos empeora mucho si me acuesto, así que le pedí ir sentada. Además, cuando una viaja en automóvil, tal vez por única vez en la vida, quiere mirar por la ventana.

El viaje iba a durar un rato. El sanatorio está en lo profundo del bosque, donde el aire es limpio y fresco. Sólo la gente rica va a sanatorios tan bonitos, por eso fue tan extraordinario que también yo pudiera ir.

Hace unas semanas, el doctor Lundin vino a la casa a preguntar qué opinaba doña Marta de que Stina se mudara a un sanatorio por un tiempo. En realidad, quien preguntaba era otro doctor, un buen amigo del doctor Lundin.

En el sanatorio Raspberry Hill querían investigar qué pasaba con niñas y niños tuberculosos estando en la naturaleza. ¡Qué tal si se aliviaban, así, sin pensarlo! A los doctores les pareció bien. Querían que hiciera la prueba; entonces me analizarían a mí y a mis pulmones y verían si el sanatorio me había ayudado.

Yo no les creo nada. ¿Cómo iba a ayudarme el aire común y corriente? Aire sobra por todas partes.

Me había puesto peor durante el verano. Todavía la primavera pasada bajaba al puerto con Ole y Edith a mirar los botes y recoger leña para Madre. Podía alimentar a las gallinas y ayudar a exprimir la ropa con los rodillos los lunes. Casi todos los días recogía agua para beber, allá en la bomba. También podía ir a la escuela. Pero empecé a toser y ya nunca paré. Me la he pasado en la cocina tosiendo, por mucho tiempo, y ya no he visto el mundo que hay más allá del patio de la casa. Así que ya se imaginarán lo emocionante que fue recorrer las calles de Helsinki, así de pronto, en un auto como el de las estrellas de cine, y poco después ver arroyos, colinas, bosques y agua. Acabé con un gran dolor de cuello de tanto girar la cabeza para todos lados.

Al principio Madre no quería que me fuera a Raspberry Hill, y yo tampoco. Pero al final Madre se sintió esperanzada, ¿qué tal si, después de todo, mejoraba en el sanatorio? ¿Y si era una locura decir que no a tal oportunidad?

Creo que las vecinas fueron quienes la convencieron.

—Pero, Marta querida, piense con calma, la niña estará vigilada y así usted podrá encargarse de los otros cinco.

Así es. Somos seis hermanos y no tenemos padre. Los otros están sanos y ayudan a Madre en lo que pueden.

Ole que ya tiene catorce años, trabaja como recadero y ahora va a buscar empleo en el puerto. De hecho, le gustaría ser marinero. Edith tiene trece años y ayuda a Madre los días que tiene muchos cuellos de camisa para planchar. Mis hermanos menores, los gemelos Lars y Ellen, y Erik, a quien Madre llevaba en la barriga cuando Padre cayó en batalla, también son suficientemente mayores como para ayudar a Madre con la casa. Pero yo no sirvo de nada, yo sólo toso y estorbo y estoy debilucha. Y a todos les asusta que los contagie, claro está, así que mis hermanos se han tenido que amontonar en la recámara, mientras que Madre y yo dormimos en la cocina.

Van a tener mucho más espacio conmigo lejos. Entiendo que para Madre sea bueno deshacerse de mí, aunque esté triste.

Tal vez sea mejor poder acostumbrarse a no tenerme cerca, porque, a fin de cuentas, así será cuando esté muerta.

Por las noches, antes de que me fuera, Madre se sentaba a tejer. Consiguió el estambre deshaciendo suéteres y calcetines que ya no nos quedaban. Se sentaba junto a la estufa y tejía y tejía. A veces dejaba de tejer y suspiraba profundamente. Luego continuaba.

No se daba cuenta de que yo estaba despierta y de que ahí, acostada, la miraba. Quería observarla muy bien para no olvidar su cara cuando esté en el sanatorio. Mi madre es hermosa. Tiene el cabello oscuro y los ojos azules, justo como yo. Las dos somos delgadas, pero Madre tiene las mejillas más redondas y labios rosas. Mis labios son tan claros que apenas y se ven. Madre casi siempre lleva el cabello recogido en un moño, pero a veces, en los baños públicos, la he podido ver con el cabello suelto y rizado. Entonces parece la reina de un cuento, creo yo. Y así desearía verme yo también, pero mi cabello es lacio como una tabla y bastante delgado. Algunas de las mujeres de nuestro barrio se lo han dejado corto. Es moderno y práctico, dicen. Pero yo espero que Madre nunca se corte su cabellera de reina.

Mi última noche en casa, en Sjomansgatan, recibí un paquete. ¡Y en éste había un suéter nuevo, recién tejido! Un suéter abierto, con botones y un poco raro. Cambiaba de color aquí y allá, en las partes en las que el estambre se le había terminado a Madre, pero, aun así, ¡era el suéter más bonito que hubiera visto! Era la primera vez que recibía una prenda completamente nueva, no una que Edith, y en el peor de los casos también Ole, hubiera usado antes que yo. Cuando hundo la nariz en el cuello reconozco el olor de Madre. Lo usaré todos los días en el sanatorio.

El castillo en el bosque

Nunca olvidaré la primera vez que vi Raspberry Hill. Debo haberme quedado dormida en el automóvil porque de pronto, cuando dimos vuelta en un camino más angosto, me espabilé.

Recorríamos un bulevar con grandes árboles viejos. Eran robles, creo. Luego pasamos frente a un lago de aguas claras, subimos por una colina empinada y listo, llegamos.

Nunca había visto un edificio tan grande, ¡ni siquiera en el centro de la ciudad! ¿O sería por estar en medio del bosque que parecía tan imponente? ¡Era como un castillo! De cuatro pisos, con balcones y torres, ventanas redondas y puertas muy adornadas. Ni siquiera alcancé a contar las ventanas de la fachada, ¡pero tienen que haber sido más de cien!

En casa vivimos siete personas en dos cuartitos, ¡en Raspberry Hill, sin duda, podrían vivir miles de personas a sus anchas! Pero yo apenas vi dos. Paradas en las amplias escaleras, frente a la puerta más grande del edificio. Ambas vestidas de blanco.

El automóvil se detuvo, el chofer se bajó y me abrió la puerta.

—Bien, señorita, ha llegado a su destino.

De pronto me sentí tímida e infantil, para nada como una estrella de cine que se desliza por el asiento para bajarse del auto sujetando bien fuerte su velís. Me acordé de alisarme el vestido y subirme las calcetas antes de hacer una reverencia ante las dos personas de blanco. Madre siempre dice que ser pobre no es excusa para ser maleducado.

Dos mujeres esperaban en las escaleras, vestidas con uniformes de enfermera idénticos. Pero aparte de eso, no podían ser más diferentes. Una era joven, medio rechoncha y de mejillas sonrosadas. Algunos rizos suaves se asomaban por el pañuelo que llevaba en la cabeza. Cuando sonreía se le hacían hoyuelos en las mejillas, como los que yo siempre había deseado tener. Pero no se puede tener hoyuelos con un rostro tan delgado como el mío, se vería extraño. La otra mujer era alta y flaca, y llevaba el cabello oscuro recogido en un moño apretado a la altura del cuello. Era la mayor de las dos, y me miraba, severa, como si yo hubiera hecho alguna travesura.

Pero entonces la más agradable habló.

—Entiendo que aquí tenemos a la pequeña Stina. ¿Estuvo bien tu viaje?

—Sí, gracias —murmuré e hice una reverencia más.

—Soy la hermana Petronela y ella es la enfermera en jefe de Raspberry Hill, la hermana Emerentia.

Hice una reverencia por tercera vez, por si las dudas. La hermana Emerentia me miró ceñuda, pero luego movió el cuello asintiendo muy ligeramente, como en una especie de saludo, supongo.

—Sígueme, subiremos al pabellón —dijo la hermana Petronela—, puedo llevar tu maleta.

La hermana Petronela me tomó de la mano y subimos las escaleras para entrar. Cruzamos las gruesas puertas de madera, con sus cristales verdosos, y entramos a un vestíbulo inmenso. El piso era de adoquines con dibujos que formaban patrones y las paredes estaban pintadas de verde claro, con decoraciones elegantes aquí y allá. Nunca había visto algo parecido, era como una estación de ferrocarril y una iglesia al mismo tiempo. Pero mucho más grande.

A la derecha y a la izquierda se extendían interminables pasillos anchos y largos, y frente a nosotras había una escalera gris amplia, con una barandilla muy rebuscada, hecha de hierro y que se extendía varios pisos hacia arriba. Intenté alzar la cabeza para ver hasta dónde llegaba el techo y casi me tropiezo con mis propios pies.

—Subiremos por aquí —dijo la hermana Petronela.

Avanzamos algunos pasos antes de tener que detenerme y toser. La hermana Petronela esperó paciente y luego seguimos.

El edificio casi se sentía más grande desde el interior. Pero no vi a ninguna persona, excepto a otra enfermera cuando íbamos en el segundo piso. Pasó a nuestro lado empujando un carrito.

—¿Hay muchos pacientes aquí? —pregunté.

—No demasiados —respondió la hermana Petronela—, pero todo el tiempo llegan más, ahora que todo se ha restablecido tras el incendio.

—¿Hubo un incendio?

—Vaya que sí, ¿no lo sabías, Stina? Toda el ala este se quemó hace algunos años. Así que hubo que cerrar el sanatorio. Pero ya estamos de vuelta.

Parecía estar orgullosa cuando me sonrió. Pero no pude evitar estremecerme. Nada me asusta tanto como los incendios. El barrio de Munkholmen se quemó una vez cuando era chica. Ole, Edith y yo estábamos en alto y lo vimos, y algunos no alcanzaron a salir de sus casas… Ay, fue terrible.

—Hermana Petronela…

—¿Sí?

—En ese incendio, ¿murió alguien?

Los hoyuelos de la hermana Petronela desaparecieron.

—Eso no debe preocuparte, Stina. No hay nada de qué asustarse. Todo está bien ahora ¡Has de saber que Raspberry Hill es el mejor y más moderno sanatorio de toda Europa! ¡Has tenido una suerte colosal al poder venir aquí!

Tuve que hacer otra pausa hasta que dejé de toser. ¿Cuánto más íbamos a caminar? Sentía como si lleváramos varios minutos en el mismo pasillo.

—Ya está, ¡llegamos al pabellón 14! —dijo la hermana Petronela, nuevamente alegre, y se detuvo.

Abrió la puerta de una habitación o, mejor dicho, de un dormitorio. Todo en él era blanco como la tiza. Las paredes eran blancas, el techo era blanco, hasta el cielo afuera era, más que azul, blanco. Había ocho camas perfectamente hechas acomodadas en dos hileras; cortinas blancas colgaban del techo.

Todas las camas estaban vacías.

—¡Ahora, señorita, Stina, puede elegir su cama!

—Pero… ¿sólo yo dormiré aquí?

—¡Pues sí! Como ya dije, todo el tiempo llegan nuevos pacientes, pronto tendrás compañía.

Tragué saliva. Todo un dormitorio para mí sola. Eso era justo lo que había soñado algunas veces estando en casa en Sjomansgatan, cuando, con mis hermanos por todas partes, apenas había dónde sentarse. Ahora con gusto los habría traído conmigo. Aquí hubiéramos tenido espacio más que suficiente para todos. También para Madre.

Fui lentamente hacia la ventana en el extremo del dormitorio. Estaba muy alto. Había copas de árboles hasta donde alcanzaba a ver, y también pude observar un pedacito del lago que habíamos pasado, allá abajo, a lo lejos.

—Escojo esta, gracias —dije y puse la mano en la cabecera fría, pintada de blanco, de la cama que estaba más cerca de la ventana de la derecha.

—Yo habría elegido la misma —rio la hermana Petronela—. Bueno, ¿desempacamos?

Puso mi velís sobre la cama, lo abrió y empezó a sacar mis cosas rápidamente. Apenas alcancé a estirarme para atrapar a Robinson Crusoe antes de que llegara al suelo.