0,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Terra Ignota Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Apenas comenzado el otoño de 2001, un anciano prisionero despierta en su celda como cada mañana desde hace una eternidad. Hastiado de ese interminable encierro, aguarda su propia muerte como única salida a la pesadilla que le atormenta. Durante el verano de ese mismo año, tres jóvenes, socios de una modesta empresa audiovisual, son contratados por un excéntrico millonario para realizar unos documentales de naturaleza en Kenia. Entusiasmados, se ven ante la oportunidad de sus vidas; un trabajo soñado y la posibilidad de reflotar su maltrecha economía. Sin embargo, pronto descubrirán que no es oro todo lo que reluce en torno a su mecenas. En la convulsa Alemania de 1938, Eyal Bérkowitz forma parte del centenar de presos judíos que son trasladados del campo de concentración de Dachau al recién inaugurado Flossenbürg. Allí trabajarán de sol a sol en la cantera vecina extrayendo el granito necesario para las construcciones que Albert Speer ha proyectado para la Alemania imperialista de Hitler. El grupo judío, con Bérkowitz a la cabeza, sufrirá en sus carnes el abuso de poder por parte del jefe de su barracón, Ludwig von Häussler, capitán de las SS. Con el trasfondo de la Segunda Guerra Mundial, el atentado contra Reinhard Heydrich y la Operación Valkiria, Eyal Bérkowitz ideará un arriesgado plan que puede salvar su propia vida… e hipotecar la de otros.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Mario J. Les

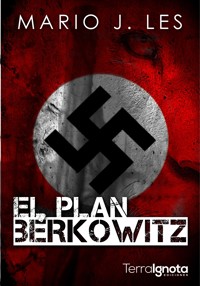

El Plan Bérkowitz

1ª edición ebook: febrero de 2016

© Mario J. Les

© De la presente edición Terra Ignota Ediciones

Diseño de cubierta: Juanjo Romano Vallejo

Imágenes de cubierta: Pixabay

Terra Ignota Ediciones

c/ Bac de Roda, 63, Local 2

08005 – Barcelona

ISBN: 978-84-943967-9-3

La historia, ideas y opiniones vertidas en este libro son propiedad y responsabilidad exclusiva de su autor.

A Idoia, mi compañera de viaje,

Por confiar siempre en que esta obra vería la luz.

A Mario y Maialen,

Por ser la fuente de inspiración de esta novela que nació con vosotros.

ÍNDICE DE CAPÍTULOS

LISTADO DE PERSONAJES

1El síndrome de Estocolmo

2Una maravillosa sorpresa

3El nacimiento de Flossenbürg

4El día de partida

5La llegada del látigo

6Reflexiones castellanas

7La humillación por bandera

8El despegue

9El deseo de Eliyahu

10La escala

11El líder en la sombra

12Un puñetazo de realidad

13La invasión de Polonia

14Las calles de Nairobi

15Jugando con el diablo

16La pantera de ébano

17La primera expedición nocturna

18Por fin en el paraíso

19Recuerdos de la tortura

20La declaración

21La conferencia de Wannsee

22El encuentro deseado

23Huellas en el camino

24En la aldea Samburu

25El atentado contra Reinhard Heydrich

26Camino de los Aberdares

27Adiós a mi concubina

28El sillón de la Reina

29Los métodos de Egon Zill

30Las primeras sospechas

31Una conversación trascendental

32Un paso al frente

33La masacre de Muelsen

34El pálpito de Alex

35La Operación Valkiria

36Los papeles de Simeón

37El secreto de la antigua cantera

38La involuntaria confesión

39Los desvelos de Eyal

40Tensión y bautismo

41La historia familiar de Bérkowitz

42Confesiones bajo la lluvia

43La hora de la verdad

44La gran migración

45Spillmann

46El envío

47La misiva soñada

48Un descuido decisivo

49El abismo

50Llamada por sorpresa

51En la estacada

52Reacción en cadena

53El adiós a Kenia

54La eternidad

55Las catacumbas de la historia

LISTADO DE PERSONAJES

Año 2001

Alex Astrain: Periodista, miembro de la sociedad audiovisual Mendebaldea ProMedia.

Maialen Galdeano: Periodista, miembro de la sociedad audiovisual Mendebaldea ProMedia. Pareja de Alex Astrain.

Francesc Dalmau: Periodista, miembro de la sociedad audiovisual Mendebaldea ProMedia.

Lynette Kosgei: Guía de safaris keniana.

Simeón de la Estrada: Mecenas de la sociedad audiovisual Mendebaldea ProMedia.

Osvaldo: Empleado de Simeón de la Estrada.

Stephen: Guía de safaris keniano.

Kamau: Rastreador keniano.

William: Rastreador keniano.

Benson Cherono: Ranger de la reserva Masai Mara.

Edith: Recepcionista keniana en el Keekorok Lodge, Masai Mara.

Bilal: Jefe de la aldea samburu.

María: Mujer de la aldea samburu.

Moses: Taxista de Nairobi.

Carcelero: Guardián del prisionero del Baztán.

Periodo 1938-1945

Personajes ficticios

Eyal Bérkowitz: Prisionero judío del primer barracón del campo de concentración de Flossenbürg.

Isaac Rabínowitz: Prisionero judío del primer barracón del campo de concentración de Flossenbürg.

Saúl Blúmenthal: Prisionero judío del primer barracón del campo de concentración de Flossenbürg.

Simón Aroesti: Prisionero judío del primer barracón del campo de concentración de Flossenbürg.

Rubén Eliyahu: Prisionero judío del primer barracón del campo de concentración de Flossenbürg.

Ludwig von Häussler: Oficial de las SS con el grado de Hauptsturmführer (Capitán). Jefe del primer barracón del campo de concentración de Flossenbürg.

Astrid Neuner: Prostituta del burdel de Flossenbürg.

Preiss: Kapo del campo de concentración de Flossenbürg.

Damián: Monje del monasterio de Santa María de La Oliva.

Onofre: Abad del monasterio de Santa María de La Oliva.

Otto Spillmann: Campesino de Flossenbürg.

Bastian Kiessling: Trabajador de la estación de Floss.

Personajes históricos

Jakob Weiseborn (1892-1939): SS-Sturmbannführer (Mayor) de las SS. Comandante en Jefe del campo de concentración de Flossenbürg desde su apertura el 4 de mayo de 1938 hasta el 20 de enero de 1939, fecha en la que se suicidó en su propia habitación de Jefatura. Antes de llegar a Flossenbürg sirvió en los campos de Dachau, Esterwegen, Sachsenhausen y Buchenwald.

Karl Künstler (1901-1945): SS-Obersturmbannführer (Teniente Coronel) de las SS. Comandante en Jefe del campo de concentración de Flossenbürg desde enero de 1939 hasta agosto de 1942, fecha en la que fue relevado debido a su latente alcoholismo. Murió probablemente en la Batalla de Núremberg, en abril de 1945, aunque no fue declarado muerto hasta 1949.

Egon Zill (1906-1974): SS-Sturmbannführer (Mayor) de las SS. Comandante en Jefe del campo de concentración de Flossenbürg desde septiembre de 1942 hasta abril de 1943, fecha en la que fue relevado debido a supuestos escándalos de corrupción y condenado a luchar en el Frente del Este. Sirvió antes en el lager de Natzweiler. Un jurado de Múnich lo condenó a cadena perpetua, pero salió de prisión en 1955. Posteriormente, se instaló en Dachau, donde murió en 1974.

Max Kögel (1895-1946): SS-Sturmbannführer (Mayor). Comandante en Jefe del campo de concentración de Ravensbrück desde su apertura en mayo de 1939 hasta agosto de 1942. Posteriormente, fue transferido durante unos meses al campo de concentración de Majdanek para instalar su cámara de gas, hasta llegar al campo de concentración de Flossenbürg, del que fue Comandante en Jefe desde abril de 1943 hasta la liberación del lager por las tropas aliadas en abril de 1945. Huyó tras la guerra y fue apresado en 1946. Se ahorcó poco tiempo después en su celda de la prisión de Schwabach.

Reinhard Heydrich (1904-1942): SS-Obergruppenführer (Teniente General) de las SS. Fue jefe de la Gestapo y del SD y posteriormente de la unificada Oficina Central de Seguridad del Reich(RSHA) entre 1939 y 1942. De 1940 a 1941 fue presidente de Interpol y entre septiembre de 1941 y junio de 1942, Protector de Bohemia y Moravia en la Checoslovaquia ocupada. Estaba considerado el hombre más duro y sanguinario del Tercer Reich, y Hitler lo consideraba “indispensable e insustituible”. Murió tras el atentado de Praga llevado a cabo contra él en el marco de la Operación Antropoide.

Karl Hermann Frank (1898-1946): SS-Obergruppenführer (Teniente General) de las Waffen SS. Promotor de la anexión alemana de los Sudetes checos en el Acuerdo de Múnich de 1938. Segundo al mando de Heydrich en el Protectorado de Bohemia y Moravia, lo sustituyó a su muerte y ordenó la Matanza de Lídice para vengar la Operación Antropoide. Murió en la horca de la prisión de Praga en 1946.

Horst Schumann (1906-1983): SS-Sturmbannführer (Mayor) y médico itinerante de las Waffen SS. Famoso por sus experimentos de esterilización de prisioneros en los campos de concentración. Extraditado desde Ghana en 1966, fue liberado de prisión en 1972 debido a problemas cardiacos irreversibles. Sin embargo, no moriría hasta 1983.

Wilhelm Canaris (1887-1945): Oficial de la Marina Imperial y de la Kriegsmarine que participó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, donde llegó a ser almirante. Fue, además, jefe de la Abwehr, el servicio de espionaje de la Wehrmacht y uno de los cabecillas en varias conspiraciones contra Hitler, principalmente en la Operación Valkiria, por la que fue condenado a morir en la horca del campo de concentración de Flossenbürg el 9 de abril de 1945.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945): Pastor protestante y teólogo luterano que participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo. Reclutado por Hans Oster para la Abwehr de Canaris, fue arrestado tras la Operación Valkiria y ahorcado en el campo de concentración de Flossenbürg el 9 de abril de 1945.

«En verano del 44 nos deportaron a Flossenbürg.

Los SS nos quitaron la ropa, nos afeitaron los genitales

y nos arrojaron lejía sobre la piel al descubierto.

Luego, nos enviaron a las canteras de piedra a trabajar

bajo el calor del sol, totalmente desnudos, como animales,

así durante una semana entera.»

Hanandel Drobiarz, prisionero polaco en Flossenbürg, 1944-1945.

1

El síndrome de Estocolmo

Noroeste de Navarra, España.

12 de Octubre de 2001, 7:15 a.m. hora local.

Se había despertado sobresaltado otra mañana más. No tenía conciencia de cuántas eran. Imposible acostumbrarse a aquella sirena infame, a aquel déjà vu diario.

Una guillotina de luz y polvo en suspensión dividía su celda en sol y sombra. Las telarañas, que colgaban como cortinas de seda translúcida, se duplicaban en el reflejo del suelo, puro pedernal. Allí estaba él, solitario, rodeado de cuatro paredes levantadas con enormes sillares. Tan sólo una puerta de acero inquebrantable, una ventana en arco de medio punto y una trampilla de madera, bajo una bóveda de cañón encaramada varios metros sobre su cabeza, rompían aquel infierno de piedra. En una sórdida esquina sobresalía una letrina de hechuras medievales impecablemente desinfectada. Una cómoda cama, junto a una minimalista mesita de noche y un perchero art déco completaban la siniestra estancia.

No recordaba su nombre, tampoco su edad. La demencia senil había borrado esas referencias de un plumazo. Pese a que andaba ya muy lejano el último día en que se miró a un espejo, se daba cuenta de que su vida se consumía. Su tiempo se estaba agotando.

Cuando se pasaba sus sarmentosas manos por la cara apreciaba un panal de arrugas interminable. En ocasiones, se entretenía intentando contar las celdillas en que se dividía su rostro, y la mayor parte de las veces el sueño le ganaba la partida. Otra partida perdida.

Ni siquiera recordaba el significado del tatuaje de su brazo. No le encontraba el sentido. Tan sólo era un número, un anodino 15245 que no le traía recuerdo alguno, una cifra que no representaba nada reseñable en su realidad mundana. Un guarismo que, de tanto observarlo, se había borrado de su cerebro.

Llevaba más de media vida intentando comprender por qué se encontraba allí, pero lo que más removía sus entrañas era el hecho de que le cuidasen tan bien. Le trataban a cuerpo de rey. Como a un invitado vip alojado en la suite del ático de un hotel de cinco estrellas. Sólo que estas perpetuas vacaciones le estaban robando la existencia.

La relación con su carcelero le atormentaba. Jamás había cruzado palabra alguna con él, pese a que lo había intentado en innumerables ocasiones con resultado nulo. A decir verdad, pensaba seriamente en la posibilidad de que fuese mudo, pues que fuera sordo lo había descartado hacía tiempo. Nunca escuchó manar sonido alguno de su boca. Eso le hacía vivir en permanente desconcierto.

El Sinlengua era un individuo que, en apariencia, no cumpliría ya los setenta. Su cabello era ralo y cano. Sus ojos, pequeños y escrutadores, se escondían tras unas lentes de pasta caoba, montadas a su vez sobre una descomunal nariz de picozapato. La boca, ancha y de finos labios, mostraba un extraño ballet de dientes desordenados, y las orejas eran dignas de una cabeza mucho más grande. Incluso su propia madre, si viviese, debería admitir que era tirando a muy feo.

Todo ese desorden facial se contraponía a unos modales exquisitos con su prisionero. Había desarrollado una habilidad extraordinaria para manejar una sola mano en el empeño de rasurar la barba del anciano, en asearlo, en vestirlo con suma pulcritud, en practicarle la manicura y la pedicura, en cepillarle los dientes y todo lo que fuese menester. Lo hacía a diario.

Pese a que era consciente de que el reo hacía ya una eternidad que había dejado de ser potencialmente peligroso, en la otra mano empuñaba un arma, por si las moscas.

Apenas si abandonaba su morada. Habían pasado ya unos cuantos años desde que saliera por última vez al exterior. Debía conformarse con admirar por una diminuta oquedad en uno de los muros un pequeño retrato en movimiento del valle del Baztán, la grandiosa maravilla que no podía paladear como quisiera.

Años atrás abandonaba la casona casi por imperativo legal, únicamente para aprovisionarse de víveres y enseres necesarios para su vida diaria y la del viejo. Pero desde la explosión furibunda del mercado de Internet, compraba por la red, y ni siquiera tenía la necesidad de hablar. Él también sentía desvanecerse su vida, pero confiaba en que en un breve lapso podría recuperar los años perdidos.

El reo, por su parte, no daba crédito. Con el devenir de los tiempos había desarrollado un imparable Síndrome de Estocolmo que por su personalidad jamás habría imaginado. Tenía un carcelero que era un ama de llaves. No entendía nada.

Percibía que su final estaba muy cercano y podría asegurar que lo ansiaba con todas sus fuerzas. El exceso de celo con el que su guardián le protegía le había añadido un suplemento innecesario de vida a su ya de por sí longeva y desgastada existencia. Esperaba su propia muerte como único escape a aquel tormento.

Mientras ese prisionero se debatía ahora entre el nerviosismo y el miedo, a escasos metros, fuera de la celda, ese carcelero que parecía el hermano feo de John Turturro aguardaba el momento largamente esperado para enviar noticias al exterior. Sabía que esa oportunidad llegaría y quizá fuese cuestión de horas, todo lo más de días…, pero la espera le estaba socavando las vísceras.

De repente, sonó su teléfono móvil y presintió que algo iba mal. Aquello no estaba en el guión. Después de unos tensos segundos a la escucha, respondió exasperado.

—¡Pero, ¿por qué?! ¡¿Es que no puedes esperar un poco más?! ¡Eso no es lo que habíamos planeado! ¡Tenía que ser yo quien te diese la orden de regresar! ¡El cabrón sigue vivo! ¡¿Me oyes?! ¡Sigue vivo!

2

Una maravillosa sorpresa

Pamplona, Navarra, España.

17 de Agosto de 2001.

En un modesto piso de estudiantes del barrio pamplonés de Mendebaldea la paz se vio alterada repentinamente aquella soleada mañana de verano. Sobre la mesita de noche de la habitación de matrimonio, el teléfono descargaba bocinazos insufribles que hacían temblar las vetas de luz que las rendijas de la persiana dejaban traslucir.

Buscando el auricular, una delicada mano femenina tanteaba a ciegas, ansiosa de terminar con aquella infernal cantinela. Sin poder evitar tirar el reloj despertador al suelo, logró al fin descolgar y llevarse el aparato a su castigado oído, balbuceando y con las cuerdas vocales atoradas una suerte de saludo indígena.

—Nggh …, sííí.

—¡¡¿Maialen?!!

El grito la puso en órbita.

—¿Sí, dígame?

—¡¡Cariño, tengo que darte un bombazo informativo!!

—¡Ah, hola Alex, mi amor! Casi no te conozco. ¿Qué dices de qué bomba? Me vas a romper el tímpano con esos gritos. Estoy medio frita, un poquito de caridad humana, por favor.

—¡¡Es increíble, único, estratosférico!!

El exaltado joven que vociferaba al otro lado del teléfono se llamaba Alex Astrain y era de esos que las enamoraba por su ingenio. Así había conseguido que su interlocutora, Maialen Galdeano, pasase de ser su compañera de clase y piso a ser su amiga, de ser su amiga, a ser algo más y, de ahí, a convertirse en el amor de su vida.

—¡Vaaale, me tranquilizo, que si no, no te vas a empapar de nada! Esta mañana, cuando todavía dormías, marmota, me ha llamado Fran, que estaba ya en la productora seleccionando y montando unas filmaciones que tenía pendientes, o no sé qué. Cuando me lo ha soltado así de sopetón, ¡ya sabes cómo es!, casi me trago el pitillo. Es alucinante, no te lo vas a creer. ¡Nos vamos a Kenia!

—¿Quéééééé?

Maialen necesitaba que Alex repitiese la última frase.

—¡Que nos vamos a Kenia! Con sus leones, sus paisajes, sus negritos, y todo eso. ¡A que mola!

A Alex no le llegaba la camisa al cuerpo.

—¡Vaya que sí mola! Pero, ¿cómo ha surgido?

Maialen aún trataba de recomponerse del impacto.

—Pues nada. Según palabras textuales de Fran; “Ese viejo ya no sabe dónde gastarse el dinero”. Así mismo me lo ha soltado, el nen.

Alex se sonreía y su novia no salía de su asombro.

—¿Me estás hablando del millonario con aires de vivir en otro mundo y otro tiempo que nos contrató hace dos meses?

El chico lo recordaba casi con dolor.

—El mismo que nos tuvo micro y cámara en ristre todos losSanfermines. La verdad es que fue otra manera de ver la fiesta, tan lejana a lo que acostumbramos, aunque a mí, la verdad, eso de beber con el meñique apuntando al cielo pamplonés me parece de Grimaldis, Thyssens, Borjamaris y demás pijerío barcovelero.

—Claro que sí, cariño. Donde esté un buen katxi de kalimotxo bien pinchao regándote la cara y la camiseta y rulando de mano en mano que se quite lo demás.

Maialen se tronchaba de risa.

—Eso por supuesto, que uno tiene una reputación.

—¡Olé, mi niño! —rio sin desmayo—. No sé para qué hiciste carrera.

—Venga, arréglate rápido, que paso a buscarte —señaló Alex, ya en tono algo más serio—. Fran nos tiene que contar todos los pormenores.

—De acuerdo, guapo —aceptó su chica—. Pero primero me ducho y desayuno como Dios manda. ¿O es que no me vas a dejar ni tomarme un café?

—Vale, vale —rio Alex—. Tómate tu tiempo. Había olvidado la existencia de ese gen femenino que impide acicalarse en menos de dos horas.

—¡Qué gracioso!

Alex y Maialen habían estudiado Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra y posteriormente se habían especializado en Servicios Audiovisuales. Habían compartido piso en Mendebaldea durante los cinco años de carrera y pronto conectaron. Eran almas gemelas.

Francesc Dalmau, Fran, era su último compañero de piso y llevaba ya varios años con ellos. Otros habían abandonado antes a causa de la química entre Alex y Maialen. Fran era diferente: Yo no soy como esos acomplejados que sienten que los estánexpulsando de su territorio, decía cuando los tres veían la tele y Maialen apoyaba su rostro sobre el pecho de Alex. Seguidamente, añadía: Yo soyconsecuente conmigo mismo. Me adapto al medio. Es la clave para lasupervivencia. Ejerzo de catalán a mucha honra y, por mucho que busque, no voy a encontrar un piso más barato. Y entonces, tras ese discurso que se repetía demasiado a menudo, Alex y Maialen agarraban un cojín cada uno y se liaban a golpes contra él.

Tras su licenciatura, el terceto seguía compartiendo esa vivienda. Habían fundado una modesta empresa audiovisual, terminados los estudios, y la habían bautizado como Mendebaldea ProMedia, una sociedad que sentían familiar y en el que cada uno de sus miembros era pleno conocedor de su rol.

Fran poseía una gran técnica cámara en mano. Era un verdadero mago del encuadre y un inconformista en su trabajo. Parecía vivir en permanente lucha por conseguir el Oscar a la Mejor Fotografía. Era precisamente su propia fotografía su punto flaco. Dueño de una negra cabellera en rastas desgreñadas, su rostro aparecía aguijoneado por incontables anillos y piercings que le conferían un aspecto de emergente estrella del rockendiosada. Poseía el atractivo magnetismo del chico malo por fuera que resulta ser un pedazo de pan tras conocerlo. Salvadas las apariencias, era un verdadero artista. Siempre conseguía el ángulo idóneo en sus capturas, siempre era capaz de penetrar en aquel detalle que se le escaparía hasta al más avezado. Una vez se ponía en faena, casi predecía lo que se iba a cruzar por su lente.

Micrófono en ristre operaban Maialen y Alex.

Ella, con ese rostro esculpido por Donatello, sus maravillosos rizos dorados, sus ojos agua de mar y sus sensuales y carnosos labios, era un imán para los viandantes, sobre todo para aquellos de sexo masculino. Su voluptuoso cuerpo era, sencillamente, todo un desafío al vasto imperio de los sentidos y quienes conocían a la bella actriz canadiense Natasha Henstridge comentaban que parecían hermanas gemelas. Su sensual voz y sus impecables modales la embriagaban de una mezcla de inocencia y erotismo que conseguía sonrojar al entrevistado con la cuestión más trivial. Era, sin duda, el arma secreta del grupo.

Él, Alex, era dueño de una inteligencia súbita. Su cerebro evolucionaba a una velocidad inasequible a la mayoría de sus iguales y era especialista en colocar la puntilla en cada corrillo tras haberse pasado minutos sin intervenir. Era ésa su mejor virtud; sabía escuchar. La mayoría de sus conocimientos los había adquirido de su amor por la lectura y de su capacidad de análisis de las situaciones. Físicamente, tampoco era un mal partido, pues superaba el metro ochenta y era atlético. Su rostro tampoco ofendía, pero no era un guapo al uso. A decir verdad, sus felinos ojos verdes ayudaban bastante a su atractivo.

Era indiscutible que el trío formaba un gran equipo. Se dedicaban sobre todo a los reportajes de actualidad, a pie de obra, pero con medios más bien modestos. De alguna forma, se podría decir que eran pioneros en el género. Vendían su trabajo a televisiones locales principalmente, cuando había suerte. Cuando ésta no aparecía, se veían obligados a lanzar sus horas de trabajo al pozo de las miserias. El mayor logro profesional que habían conseguido era un reconocimiento como Jóvenes Emprendedores del Año2000, un galardón que otorgaba el Gobierno Foral y que les valió un reportaje a doble página en Diario de Navarra.

Sin embargo, su suerte cambió un 30 de Junio de 2001 gracias a una llamada telefónica. Apenas faltaba una semana para el comienzo de las fiestas de San Fermín. Aquella fecha en que se cruzó en sus vidas un septuagenario sibarita, de profesión heredero, llamado Simeón de la Estrada.

3

El nacimiento de Flossenbürg

Campo de Concentración de Flossenbürg, Alemania.

4 de Mayo de 1938.

La sinuosa vía férrea que unía el pueblo de Dachau, al norte de Múnich, en el sureño estado alemán de Baviera, y el distrito de Neustadt an der Waldnaab, en la región del Alto Palatinado, del mismo estado, aparecía regada por una finísima lluvia. Negros nubarrones se agolpaban sobre ella, no sólo en sentido literal.

Un tren digno de transportar ganado llevaba consigo una cantidad indecente de seres vestidos de miseria y humillación. Aquellos hombres, cuyo único pecado cometido era haber nacido judíos, constituían en sí mismos una ruina invendible, unos cuerpos cuya vejación absoluta pedía a gritos un final trágico a manos de unos individuos trastocados por un cerebro enfermo.

Entre un mar de chirridos férricos y nubes de vapor de hulla procedentes de la locomotora, el convoy arribó en la estación destino. Destino cruel. En el andén, oficiales impecablemente uniformados de la Schutzstaffel, las conocidas SS, abrían las correderas de los compartimentos como si fuesen portones de toriles.

Isaac Rabínowitz fue sacado a empujones de aquel vagón que olía a llanto, a miedo y a muerte. Él mismo despedía un hedor nauseabundo. Durante el viaje a ninguna parte se había hecho sus necesidades encima y apenas era consciente de ello, en medio de semejante hacinamiento. Su horror había comenzado hacía ya tanto tiempo que se había acostumbrado. Estaba inmunizado a su propia fetidez corporal y un oscuro pesimismo llenaba su estado de ánimo. Había aprendido en el campo de concentración de Dachau que el día siguiente siempre sería más terrible, más cruel, más largo y, en definitiva, peor que el anterior.

Otros prisioneros, piel y huesos, caían a su lado fruto de los empujones de los oficiales de las SS y, cuando trataban de incorporarse, sin resuello y muertos de miedo, volvían a besar la tierra a golpe de bota o de culata. Algunos, incluso, aprovechaban las heridas sufridas para alimentarse de su propia sangre, sin nada mejor que calmase su sed. La secuencia de aquellos hechos era kafkiana, pero tristemente real.

La caravana de la muerte provenía del campo de concentración de Dachau y la componían un centenar de judíos. Llegaban ahora al recién estrenado Flossenbürg y la mayor parte de ellos viajaba en el vagón de la muerte pensando que aquí no sufrirían tantas penurias y humillaciones como en los meses anteriores. En Dachau habían penado castigos físicos y psicológicos devastadores, y habían sido utilizados como cobayas humanas en cientos de experimentos médicos inclasificables. Bastó que pusieran pie a tierra para comprobar que su nuevo destino no les iba a devolver a una vida mejor.

Flossenbürg había sido concebido con el fin de extraer el granito de las canteras bávaras y era el capricho personal de Adolf Hitler. Su Alemania imperialista e invencible merecía construcciones monumentales acordes a su grandeza, y qué mejor ocasión que instalar allí a unos pobres perros judíos, culpables de todos los males que habían venido asolando a la humanidad a través de la historia, para que picasen piedra de sol a sol.

El diseño del campo de Flossenbürg fue encargado al jerarca nacionalsocialista y gran arquitecto del régimen, Albert Speer, el hombre más moderado de toda la cúpula del partido. Un sujeto que, tras la caída del Reich, incluso llegaría a declarar su desconocimiento acerca de la llamada Solución Final —el aniquilamiento de todo ser perteneciente a la raza judía—, y confesaría su arrepentimiento en los procesos de Núremberg, tras los cuales sería condenado a veinte años de prisión.

El proyecto de Speer se ubicaba entre la cantera y una zona boscosa y difícil que rodeaba el campo. Al frente de aquella mole mortuoria se encontraban los comedores para los SS y la Oficina Central. Tras ella, aparecía el lugar de llamada y recuento de los reclusos, flanqueado a su vez por los barracones de los miembros de la Schutzstaffël. Dándoles la espalda, surgían como fantasmas los barracones de madera destinados a los prisioneros y que ellos mismos iban a terminar de construir, dieciséis en total, quedando la prisión y la enfermería a la derecha de estos. Detrás de todo, surgían la lavandería y el bloque de desinfección, así como el temido barracón de aislamiento. Finalmente, unos metros retirados y tras las alambradas electrificadas, se hallaban el burdel y el crematorio, en un paralelismo que rayaba en lo macabro. Todo este entramado estaba protegido desde siete garitas de vigilancia, tres en la parte delantera y cuatro en la posterior, que sostenían unas temibles ametralladoras.

Isaac Rabínowitz y los demás reos judíos fueron conducidos al barracón número Uno. Vestían uniforme gris y azul a rayas verticales, y de sus pechos pendía la estrella amarilla, dos triángulos enfrentados que indicaban su procedencia judía y su delito de ser judíos. Estaban señalados entre los señalados e iban a tener el dudoso honor de inaugurar las dependencias de aquel segundo infierno en sus vidas. Hombres reducidos a la mínima expresión se hacinaban entre sollozos, gritos y lamentos, mientras los oficiales del Reich los hostigaban como si fuesen bestias de tiro.

Pero tan sólo eran judíos…, descendientes de aquellos que en el año 33 de nuestra era crucificaron a Jesús, descendientes de todas esas generaciones hebreas que llevaban veinte siglos penando por aquellos hechos, tristes destinatarios del odio de un cristianismo intolerante y sanguinario, descendientes de seres inteligentes y trabajadores que servían de prestamistas a nobles y reyes y que ardían en tétricas piras al más mínimo conato de revuelta, fuesen culpables o no. Siempre, en cualquier instante de la historia, había existido un judío para pagar todos los platos rotos. Isaac Rabínowitz y los demás compañeros de barracón, simplemente, repetían la trágica historia de sus antepasados.

El barracón número Uno lo componían interminables hileras de literas, una cantidad muy superior a las que se iban a ocupar en ese momento, con lo que era de esperar que muchos más prisioneros fuesen conducidos hasta Flossenbürg tiempo después. De hecho, se erigían otros quince barracones adyacentes de las mismas características, varios de ellos sin finalizar.

Aquella noche, Isaac Rabínowitz, un hombre humillado, sin patria, sin familia y, por tanto, sin nada que perder, conoció a su compañero de litera. Era éste un judío alemán de ojos tristes, evocadores de un pasado reciente mucho más próspero, de nariz aguileña, dentadura de roedor, orejas de perro dóberman y un cuerpo lastrado por las penurias que se presentó como Eyal Bérkowitz.

4

El día de partida

Pamplona.

18 de Agosto de 2001.

Alex, Maialen y Fran habían hecho del desvelo virtud y apenas habían pegado ojo en toda la noche, si bien los dos primeros, al menos, habían podido disfrutar de los placeres carnales que el sueño ahoga. Únicamente cuando ya se adivinaba la madrugada consiguieron rendirse al cansancio y durmieron un par de horas.

El alba los vio amanecer con una excitación y un nerviosismo desconocidos. Tan sólo eran las ocho, pero los habituales rostros huecos de cada mañana habían dado la alternativa a una lucidez poco común a esas horas, y la luz cegadora que entraba a cuchillo por los ventanales resquebrajándoles las legañas y taladrándoles la retina no había despertado en ellos ningún arrebato de blasfemia. Cosa extraña. Pero es que aquel día no era como los demás.

Tras tomar una ducha reparadora, se sentaron a la mesa de la modesta y funcional cocina. Esa mañana, los donuts como piedras del día anterior eran ambrosía, y el otrora irritante silbido de la cafetera que bailaba sobre los fogones sonaba esta vez a música celestial.

Por ello, entre tanta acumulación de buen humor, a Maialen no le pasó desapercibida la mirada perdida de Fran.

—Tío, parece que estuvieras en un velatorio. Hoy es un gran día. ¿Qué te ocurre?

—No, nada —replicó el catalán, embebido en sus pensamientos y acompañando sus palabras con un gesto—. No es nada, en serio.

—Venga, suéltalo —terció Alex.

—¡Que no pasa nada, coño! ¡Dejadlo ya!

La reacción de Fran produjo un silencio hondo. La cafetera, ahora sí, sonaba como una locomotora a punto de abandonar la estación.

—Perdonad. Es sólo que estoy un poco nervioso.

—Fran, amigo, llevamos varios años juntos. Tu expresión no falla. Es tu cara de problemas con la cámara y, precisamente ahora, ese aparatejo descomunal que cada día me supera más no lo veo posado sobre tu hombro.

A Maialen no le gustaba que su gente se guardara los problemas dentro.

—Tío, que somos tus amigos. ¡Desahógate!

Fran negó con la cabeza.

—Es una gilipollez. Ya sabéis lo que pienso y no debería ser ningún secreto. Simplemente, no me gusta.

—¿Qué o quién no te gusta? —insistió Maialen.

—Pues el viejo, ese señor Estrada de los huevos —expresó airado—. Ya me dejó claro durante los Sanfermines que no le gustaban mis pintas. ¡Pero que le den, es lo que hay! Yo voy con mi cámara y con el resto del lote a todas partes… y si no me traga que se joda y que se busque a otro. A mí tampoco me gustan sus carísimos trajes, su puñetero bastón de marfil y sus aires refinados. Parece un lord inglés gay.

—Y si no le caes bien… ¿por qué te llamó a ti, precisamente? —preguntó Maialen.

—No os confundáis. Llamó a la productora. La propuesta me la hizo a mí, sencillamente, porque era yo quien estaba allí…, pero vi en sus ojos que hubiese preferido negociar con el Jack Nicholson de El Resplandor. Seguro que no le hizo ninguna gracia tener que tratar con un desarrapado a sus ojos. A mí menos, creedme, pero al escuchar la oferta pensé en el bien común y no me pude negar. Es una pasta gansa… y bien sabéis que no andamos sobrados de ella —culminó, haciendo grandes aspavientos.

—Hombre, no exageres —rio Alex—. ¿Un lord inglés gay? ¡Pero si no le quitó ojo de encima a Maialen en todos los Sanfermines!

—Entonces, ándate con cuidado tú también, que ése es capaz de levantarte la novia —replicó.

Alex y Maialen se miraron y decidieron dar por zanjado el asunto del utópico triángulo amoroso.

Aquellos Sanfermines habían sido especiales para ellos, pues habían frecuentado lugares casi prohibidos para su depauperada economía. Ellos, tan acostumbrados al jolgorio de San Nicolás, Jarauta, Calderería, Estafeta o la Plaza del Castillo, habían pasado aquellas fiestas comiendo en el Hotel Maisonnave, cenando en el Tres Reyes y acudiendo a una serie de actos que difícilmente tendrían cabida dentro de su rutina festiva y en los que la fiesta en sí misma perdía parte de su encanto popular.

—Entiéndelo. El hombre es ya un poco mayor y dudo que en los ambientes que frecuente aparezcan muchos personajes como tú. La verdad es que si te cortaras las rastas, te arreglases un poco la barba y rebajases un poco el número de piercings y de tatuajes, incluso podría ofrecerme a buscarte una novieta —sonrió Maialen con malicia.

—Tampoco te vendría mal operarte la cara. Eres bastante feotón.

Alex se desternillaba y Maialen no le iba a la zaga ante la evolución del rostro del catalán conforme escuchaba sus palabras. Al final, Fran también esbozó una sonrisa.

—La madre que me parió. ¡Que mierda de amigos tengo! —sentenció, más en broma que en serio.

Y así, en un ambiente distendido y de gran excitación, esperaban alguna noticia de su mecenas. Se hallaban afanados en la ardua tarea de preparar el equipaje, pero relajados a su vez ante la posibilidad de disponer de toda la mañana para esa labor. Aquel viejo millonario les había demostrado un mes atrás que no había nacido para madrugar. Contra todo pronóstico, aquel día iba a ser la excepción.

No habían transcurrido ni veinte minutos desde la última conversación cuando sonó el timbre del portal, descerrajando un zumbido que hizo temblar las cucharillas y las tazas de café apiladas en el fregadero. Maialen, que pasaba por allí con un montón de ropa abrazado contra su pecho, corrió rauda hacia el portero automático.

—¡Chicos, abro yo!

Luego, descolgó el aparato.

—¿Sí, quién es?

—Buenos días, señorita —saludó una voz de hombre con acento latino—. Mi patrón, el señor Estrada, les está aguardando acá abajo. No se demoren, por favor. Ahorita mismo tenemos mucha prisa. Ah, una última cosa. No es necesario que lleven sus equipos de filmación, ni tan siquiera sus equipajes.

—¿Se está quedando conmigo? —inquirió Maialen, mosqueada.

—¿Cómo dice, señorita?

—¿Que si me está tomando el pelo? —insistió.

—No, señorita —respondió el latino sin tan siquiera variar el tono de voz—. Simplemente le aviso de que sería una carga tonta. Tomen únicamente un bolso, con sus enseres personales básicos, no más.

Cuando Maialen colgó el auricular, Alex advirtió su rostro descompuesto.

—¿Qué pasa? Tienes mala cara.

—¡Este tío está loco! —acertó a decir, brazos en jarras—. Dice que no necesitamos llevar equipaje.

Alex entornó las cejas. Fran, simplemente, resopló.

Deshicieron las maletas buscando los neceseres y maldiciendo a Murphy y su consabida ley por haberlos escondido en el fondo. Maialen los guardó en su bolso y salieron del piso sintiéndose en pañales. Andaban tan confundidos que Alex y Fran no tuvieron paciencia ni para esperar la llegada del ascensor. Bajaron por las escaleras utilizando el pasamano como deslizadera y sin apenas pisar los peldaños. Cuando llegaron al entresuelo, Maialen, más paciente, les aguardaba junto a la puerta del ascensor.

Salieron a la calle sintiendo el frescor matutino en sus carnes. El agosto pamplonés no daba para ir de manga corta a esas horas. Sin embargo, lo que no consiguió la fresca brisa lo logró la imagen que se presentaba ante ellos. El vello de los brazos se les erizó como el trigo manteado por el viento. Los tres se frotaron los ojos en un ademán mimético y sus labios dibujaron un círculo de fascinación. Jamás habían visto nada igual.

Un maravilloso Bentley Brooklands de 1992 descansaba junto al borde de la acera despertando la curiosidad entre los viandantes. Los rayos del sol pintaban estrellas de luz infinita sobre la carrocería, resaltando los acabados cromados como si fuesen espejos, y ese mismo efecto lumínico difuminaba sus contornos, otorgándole una estampa vaporosa y etérea.

El chófer uniformado que había llamado a su timbre les esperaba en pie, con la puerta trasera abierta. Asomado a la ventanilla delantera derecha, un risueño Simeón de la Estrada atusaba su bigotito recortado a lo John Cleese, en una apariencia que le transportaba de rico a archimillonario. Vestía, además, un traje de corte impecable a juego con el color de la carrocería del Bentley. Al verlos, con un gesto displicente les invitó a que subieran.

—Buenos días, señores. ¿Han descansado bien?

5

La llegada del látigo

Campo de Concentración de Flossenbürg, Alemania.

13 de Junio de 1938.

Negros nubarrones surcaban el cielo del distrito de Neustadt an der Waldnaab a la vez que una luna llena de esperanza trataba de abrirse camino hacia la libertad, el mismo camino al que aspiraba el barracón número Uno. Hacia la medianoche era el único momento del día en que los reclusos tenían ocasión de conversar con los compañeros, pues los oficiales de las SS relajaban sensiblemente la vigilancia y el barracón se convertía a veces en un mar de susurros. Un mar en el que nadie osaba levantar la voz, o su atrevimiento tendría represalia en forma de tunda de palos o manguerazo a presión, que dolía más que los golpes. Con todo, los siseos eran medio consentidos, en parte debido a que la cúpula militar en Flossenbürg aún no estaba del todo organizada. Pero el cambio de la situación no se hizo esperar.

El 13 de Junio de 1938, tres horas después de caer la noche, Isaac Rabínowitz y Eyal Bérkowitz trataban de lamerse las heridas del suplicio en la cantera compartiendo sus experiencias en susurros, en un tono prácticamente inaudible.

—¿Cómo te fue el día? —preguntó Isaac en voz muy baja—. Parece que no se te dan mal el pico y la maza.

—No tiene gracia, hermano —le espetó Eyal, visiblemente molesto—. Estoy reventado. ¡Malditos explotadores! —blasfemó con un amago de grito—. Apenas puedo mantenerme en pie, pero lo cierto es que cuando me viene a la cabeza lo que pasé en Dachau, esto me parece un balneario.

—Venga, ¿qué me vas a contar a mí? —respondió Isaac quedamente—. No te recuerdo de verte por allí. Estuviste cuatro días contados.

Luego, Rabínowitz intimidó a su compañero con la mirada.

—Yo estrené aquel infierno en el 33, y ahora éste. Los primeros tiempos en Dachau no fueron malos. Nos dedicábamos a arreglar aquello. ¡Estaba hecho un asco! No llevábamos uniforme ni nada por el estilo e incluso nos permitían llevar el pelo largo. Ni tan siquiera nos tocaban. Pero, ¡ay, amigo! Cuando las tropas de la Schutzstaffel sustituyeron a los guardias locales la historia cambió mucho.

Bérkowitz le escuchaba con inusitado interés, por lo que Isaac prosiguió su relato de desgracias.

—Una noche de insomnio palpé en primera persona que aquella buena vida se terminaba. De puntillas sobre mi litera, oteé por el ventanuco superior y vi algo que me volteó el corazón. Fuera, el jefe de la recién llegada tropa arengaba a sus hombres con un discurso que se me quedó grabado a fuego. Gritaba textualmente: ¡Camaradas de las SS! Todos sabéis para qué nos ha llamadoel Führer. No estamos aquí para tratar a esos cerdos de ahí dentro de modo humano. No les consideraremos hombres como nosotros, sino como hombres de segunda clase. Hace años que venimos aguantando su criminal naturaleza, pero ahora tenemos el poder. Si esos cerdos hubiesen llegado al poder, nos habrían cortado a todos la cabeza. Por ello, no tendremos miramientos. Quien de entre los camaradas aquí presentes no sea capaz de ver la sangre, no es de los nuestros y debe renunciar. Cuantos más de esos perrosmatemos, menos tendremos que alimentar.

Una lágrima recorría la mejilla de Isaac mientras cantaba esa bravata ajena, pero al punto, se repuso, y su voz volvió a sonar serena.

—Dachau fue terrible, pero esto no va a ser mejor. No te equivoques, hermano. Ya es el segundo infierno que estreno. Al paso que llevo voy a hacer más inauguraciones que el canalla de Hitler.

Un Eyal Bérkowitz emocionado por la narración no pudo contener una carcajada ante la última ocurrencia de Isaac Rabínowitz.

—¡Calla, idiota! —siseó otro prisionero desde una litera contigua—. Nos van a joder a todos por tu culpa.

Apenas hubo terminado el recluso de protestar, un chirrido de bisagras mal engrasadas hizo el silencio en la estancia y se abrieron los portones de madera. Una luz fría y mortecina se extendió por el suelo como un velo de arena. Sin solución de continuidad, un fuerte ruido de tacones tronó por todo el barracón y una tremenda sombra de impecable uniforme, abigarrado de galones y otras distinciones, apareció de entre las tinieblas.

—¡¡¿Qué está pasando aquí?!! —bramó el oficial—. ¡¡¡¿Que qué está pasando aquí, sucia escoria?!!! —insistió—. ¡¡¡¿Es que no tenéis huevos para contestar, basura?!!!

El silencio y el terror se habían apoderado del barracón, un mutismo absoluto en el que nadie se atrevía siquiera a respirar. Tan sólo se escuchaba el ritmo alterado del resuello del oficial. Eyal hizo un amago de confesar, pero Isaac lo fulminó con sus timoratos ojos. Bérkowitz decidió dejarlo estar. Estaba muerto de miedo. El oficial de la Schutzstaffel volvió nuevamente a la carga, sin miedo a desgañitarse. Escupía al hablar.

—¡¡Perros judíos, me estáis tocando mucho los cojones!! ¡¡Quiero a los culpables del desorden delante de mis narices!!

Nadie abrió la boca. La tensión se podía sajar con una pluma. El nazi lanzaba miradas intimidatorias a unos y a otros, buscando la debilidad de los prisioneros. Unos pocos aguantaban el reto y la mayoría agachaba la cabeza. Entonces, se acercó a uno de los reclusos que temblaba como un cascabel. El SS le echó un pulso ocular, seguro de su triunfo. El preso, derrotado por los nervios, desvió su mirada hacia Rabínowitz y Bérkowitz de modo apenas perceptible, pero el gesto, por desgracia, no pasó en vano por la vista del uniformado oficial, que se acercó hasta ellos. Ambos se vieron perdidos. Sus caras eran una mueca imposible, tan imposible que el horror se dibujaba en ellas. La montaña con botas de tacón casi les escupía en la frente.

—¡Vosotros dos! ¡¡¡FUERA!!!

Gritaba de manera tan desaforada que exhalaba vaho por las narices.

—¡Y esto va para todos! ¡Se acabaron los bailes de salón en este jodido teatro! ¿Me oís? ¡Me vais a conocer muy bien, ya lo creo que sí!

Salieron ambos al patio a empellones y en paños menores. La suave brisa les llenó los ojos de polvo seco. Aquella madrugada de junio, Isaac Rabínowitz y Eyal Bérkowitz no la olvidarían durante el resto de sus vidas. Sufrieron el primer abuso de poder por parte de su nuevo látigo, el capitán de las SS y oficial responsable del primer barracón del campo de concentración de Flossenbürg.

Aquella madrugada, tuvieron la triste desgracia de conocer a Ludwig von Häussler.

6

Reflexiones castellanas

Autovía Medinaceli – Madrid, España.

18 de Agosto de 2001.

El Bentley Brooklands circulaba a velocidad moderada, al gusto de Simeón de la Estrada, quien había dado instrucciones precisas a Osvaldo sobre ello. Detestaba la conducción kamikaze y, además, quería disfrutar del paisaje que atravesaban, así que la preciosa máquina era rebasada sin remisión por vehículos de gama baja manejados por conductores infantiloides que pisaban el acelerador buscando alimentar su ego.

Pero ninguna de aquellas actitudes perturbaba el ánimo del dueño del lujoso automóvil. Y es que el Bentley merecía de punta a cabo el calificativo de joya de coleccionista, de capricho multimillonario, de nota de clase, de distintivo de rango social.

Dentro del habitáculo revestido de cuero crudo satinado se había instalado un silencio sonoro. Era el sonido que manaba de los pensamientos de cada uno de los ocupantes. Cada uno de ellos tenía la sensación de que los demás adivinaban aquello que corría desbocado por sus mentes, en una suerte de ruleta de extraña locura que ni el paso inexorable de los kilómetros lograba quebrar.

Maialen repasaba sus veintiséis años de vida. Recordaba lo dura que había sido su existencia emocional desde niña, en la que había tenido que sufrir la separación de sus padres cuando ella ni siquiera vislumbraba la pubertad. Recordaba cómo se peleaban por su custodia y la sensación de liberación que había sentido años más tarde al abandonar su Ordizia natal para irse a estudiar a Pamplona. Recordaba el día en que buscaba alojamiento, recién llegada a la vieja Iruña, y había arrancado una pequeña tira de papel con un número de teléfono de un cartel que decía: Se busca chico/a para compartir piso de estudiantes. Recordaba cómo así había conocido a Alex y lo que habían llegado a ser y a compartir. Recordaba la primera conversación que habían mantenido, la primera vez que se habían besado, y todas las posteriores. Recordaba cómo él, en sus encuentros más íntimos, le mordisqueaba el labio inferior y los lóbulos de las orejas, y cómo besuqueaba sus hombros. Y recordaba cómo él recorría con sus manos todo su cuerpo, desde sus rubios cabellos hasta sus potentes senos, y continuaba sinuosamente hacia abajo…

Maialen estaba disfrutando tanto del momento que se le escapó un gemido y todos se giraron al unísono hacia ella. Sólo quería desaparecer. Estaba roja como el fuego.

Al tiempo, Alex daba vueltas a su cabeza frenéticamente. Había perdido a sus padres en un fatal accidente de tráfico años atrás y desde entonces había tenido que buscarse la vida prácticamente en solitario. Maialen y Fran eran ahora su única familia conocida. Tenía motivos más que sobrados para rebelarse contra el mundo, pero, por el contrario, parecía darse cuenta en ese preciso instante de cuán afortunado era. Todo lo que alguna vez había soñado conseguir, la vida se lo regalaba de golpe. Era un enamorado de la naturaleza y un conservacionista convencido y, en breve, iba a tener la oportunidad de visitar una de las más ricas reservas de la biosfera. Kenia. ¡Qué bonito sonaba! ¡Kenia! No dejaban de agolparse esas maravillosas cinco letras en su cerebro. ¡Kenia, Kenia, Kenia! El amor de su vida y su único amigo de verdad iban a acompañarle además en ese extraordinario viaje. Una mirada perdida en el infinito y una expresión risueña iluminaban totalmente su rostro.

Los pensamientos de Fran eran bien distintos. Su rostro no reflejaba la emoción del momento y, de vez en cuando, lanzaba su oscura mirada hacia Simeón de la Estrada, ese señor al que sabía que no agradaba. Tenía claro que ambos provenían de épocas distintas y de mundos antagónicos, pero él, Francesc Dalmau Vila, no iba a cambiar aunque lo cubriesen de oro. Había adoptado su look en el momento en que su hermano mayor Arnau le introdujo en el movimiento okupa. Pese a que aquella historia había terminado en el mismo instante en que debió salir a hacer carrera en Pamplona, jamás había renegado de sus apariencias. A él tampoco le agradaba aquel millonario bon vivant y a menudo recordaba cuánta razón llevaba Alex, quien en los días que duró el reportaje sanferminero solía decir a menudo que su relación, por conveniencia mutua, era como el chicle. Se mascaban, pero no se tragaban.

El conductor del Bentley no tenía tiempo ni ganas de distraerse en remembranzas ni en elucubraciones, pues estaba plenamente concentrado en el manejo de aquel mastodonte hasta su destino sin el menor contratiempo. Era de nacionalidad ecuatoriana y respondía al nombre de Osvaldo. Osvaldo a secas. El silencio que envolvía al vehículo le hacía sentirse observado y sólo rogaba a Dios que todo saliese bien, pues era el primer día de trabajo con su nuevo patrón.

Simeón de la Estrada, por su parte, aparecía muy relajado, diríase que absorto en el desolado paisaje castellano. Pensó que aquello podría ser un pedacito de Kenia. ¿Por qué no? Grandes llanuras salpicadas por árboles solitarios. Así era la Kenia de sus pensamientos, la Kenia de sus desvelos. Una perenne sonrisa de satisfacción acentuaba las arrugas de sus párpados y el tamaño de su apéndice nasal parecía doblarse. Con disimulo, observó por el retrovisor interior a los tres ocupantes del asiento trasero y sintió un hormigueo que le recorrió el cuerpo de pies a cabeza. Su expedición no había hecho nada más que comenzar, pero ya marchaba viento en popa.

7

La humillación por bandera

Campo de Concentración de Flossenbürg, Alemania.

25 de Julio de 1938.

Casi tres meses habían transcurrido desde la apertura del lager de Flossenbürg y el bochornoso calor se había instalado en el patio con el propósito de quedarse una temporada. Sin embargo, aún no era comparable al que derretía la cantera, donde una inmensa pared granítica se recortaba ante el bosque y desgranaba miles de luceros realzados por aquel sol de justicia.

Allí, los esforzados trabajadores sin sueldo horadaban la piedra, cuyo polvo les provocaba ceguera temporal y ataques de asma. Muchos comenzaban a toser de manera compulsiva y se lanzaban encogidos al suelo, pero no tardaban en levantarse y regresar al trabajo.

Los oficiales nazis los pateaban en las costillas y en los riñones con sus ostentosas botas, dificultándoles todavía más la respiración, y al que abriese la boca para protestar, le soltaban los perros, unos canes hambrientos y sedientos de sangre de cuyas fauces chorreaba una saliva espesa e interminable. Aquel día, bajo un disco cenital de puro fuego, los reos judíos cincelaban la cantera, cumpliendo con su jornada de dieciséis horas y esclavizados por los hombres de uniforme.

Entre estos últimos, Ludwig von Häussler había alcanzado notoriedad y protagonismo por ambas partes, y mientras los prisioneros lo veían como el cruel y sanguinario personaje que era, la mayor parte de sus camaradas de la Schutzstaffel lo admiraban e idolatraban por su gélida conciencia para con el sufrimiento ajeno. Entre sus no partidarios se encontraba el comandante Jakob Weiseborn, el máximo responsable del lager de Flossenbürg, que no comulgaba con su arrogancia ni con sus maquiavélicas formas.

No había día en que Von Häussler no idease la forma de divertirse con la humillación de los presos judíos. Aquella jornada, sin ir más lejos, su víctima era Saúl Blúmenthal, el reo al que se le había extraviado una mirada furtiva hacia Rabínowitz y Bérkowitz tiempo atrás y que había provocado el primer castigo oficial en el barracón número Uno.

Saúl Blúmenthal, a quien el uniforme de preso apenas se le sostenía sobre sus hombros, se afanaba con escasas fuerzas en picar y golpear el granito, en tanto que Von Häussler, situado a no más de cinco metros, le lanzaba a la cabeza piedras pequeñas y angulosas que caían cerca de sus pies y que provenían de las paredes golpeadas por los esclavos judíos cercanos. Saúl, al recibir el primer impacto, se giró instintivamente, molesto. Ni siquiera tuvo tiempo de ver la bala que le pasó silbando los oídos. No volvió a girarse más.

A pocos pasos de distancia, otros dos oficiales se reían de la escena con crueldad. Después de muchas pedradas, pequeños ríos de sangre surcaban el cuello y los hombros de Saúl hasta que desaparecían bajo la sarga de su camisa. Lloraba con amargura, pues el dolor era insoportable, pero el trauma que le hacía daño de verdad era el de la humillación sufrida. Sentía tener la cabeza cubierta de alfileres, pero aquello era lo de menos. Lo que más removía su alma eran las carcajadas de sus captores. Poco después, Von Häussler decidió abandonar aquel juego desigual, consciente de que si continuaba con el hostigamiento terminaría perdiendo un trabajador para la cantera.

La pavorosa biografía de Ludwig von Häussler decía que había nacido en Halberstadt, Alemania, en 1903. Era, por tanto, paisano de Martin Bormann, el secretario personal de Adolf Hitler, y descendía de una familia aristocrática y con fuertes convicciones religiosas católicas.

Desde bien niño adoraba los uniformes y soñaba con ser un aspirante a oficial prusiano sin saber siquiera qué era aquello. En la escuela siempre ejercía el papel de líder, y ya asomaba entre sus rasgos una crueldad impropia de su edad. No eran pocas las ocasiones en que sus maestros tenían que llamarle al orden.

Gozaba de un físico viril y atlético, y en 1914 deseó haber tenido más edad, porque porte le sobraba, para poder participar como piloto de la Luftwaffe en la Primera Guerra Mundial. Esa anatomía, acorde a los ideales arios, habitualmente le posibilitaba el éxito con las mujeres, a las que nunca respetó, y por lo que nunca se casó.

Su potente voz atraía la atención en cualquier círculo. Bastaba con que disertara sobre cualquier asunto, por banal que fuese, para que los simpatizantes del nacionalsocialismo se rindieran hechizados ante él.

Se había afiliado al Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, NSDAP, en 1924. Posteriormente, en 1926, ingresó en las recién estrenadas Schutzstaffel —SS—, las Fuerzas de Seguridad del Régimen Nazi, que habían emergido con discreción basándose en la organización de otras sociedades como la Orden del Temple, los CamisasNegras de Italia o la Compañía de Jesús, y de las que fue uno de sus primeros miembros; y a pesar de que tuvo oportunidad de formar parte de su equipo de dirección, prefería el trabajo de campo. Allí alcanzó el rango de Hauptsturmführer —Capitán—, llegando a tener contacto prácticamente permanente y diario con el Reichsführer —Comandante en Jefe—, Heinrich Himmler. Ese contacto alcanzaba el grado de trato personal con su principal subordinado, el líder de la Gestapo —brazo policial perteneciente a las SS—, el temido por todos, Reinhard Heydrich.

Von Häussler era acérrimo partidario de un mundo regido y gobernado por la raza más pura, la suya, la raza aria. Defendía hasta las últimas consecuencias la llamada Solución Final, teorizada por Himmler, y que consistía en el aniquilamiento de judíos, gitanos y bolcheviques principalmente.

Aquellos camaradas que le habían conocido desde sus inicios decían de él que tenía el valor de Hermann Göring, el orden de Heinrich Himmler, la inteligencia y el protagonismo desbordante de Joseph Goebbels, la crueldad de Adolf Eichmann, la falta de escrúpulos de Reinhard Heydrich y la fidelidad incondicional al Führer de su paisano Martin Börmann.

8

El despegue

Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas, España.

18 de Agosto de 2001.

El Bentley llegó al parking del aeropuerto de Madrid-Barajas pasadas las dos de la tarde. Allí dentro se respiraba oscuridad y desasosiego, y una nube fétida de tubos de escape y goma quemada lo envolvía todo. En el exterior, el ambiente no era mucho mejor. El mercurio rebasaba con holgura los treinta grados de temperatura y el asfalto escupía espectros invisibles al aire.

Los todavía aturdidos ocupantes del asiento trasero pusieron pie a tierra entre suspiros y estiramientos de piernas y brazos, mientras Simeón de la Estrada aguardaba impasible en el asiento delantero derecho a que Osvaldo se apeara y, tras descubrirse la gorra de plato, le abriese la puerta para poder salir.

Los jóvenes tomaron el ascensor hacia la planta superior con un considerable lío en la cabeza y sus bolsos de mano como único equipaje. Una vez allí, Simeón de la Estrada les hizo entrega de sus tarjetas de embarque y, tras el obligado paso por el detector de metales, cruel delator de los piercings más ocultos de Fran Dalmau, accedieron a la terminal de salidas.

Alex andaba ya muy mosqueado y Maialen, observadora impenitente de sus evoluciones, le miraba de soslayo. Conocía bien ese gesto huraño y sabía que su novio, habitual enemigo del desconocimiento del terreno por el que pisaba, no se iba a tragar la lengua ante tanto secretismo. Tardó exactamente veinte segundos en reaccionar.

—Señor Estrada —comenzó.

—Dígame, joven señor Astrain —atendió impasible.

—Señor Estrada. ¿De qué va esto exactamente? —inquirió Alex, tratando de transmitir una serenidad de la que carecía en esos momentos.

—No le entiendo, jovencito —se escabulló el mecenas.

—Por supuesto que me entiende. Si hay algo que odio es que me tomen por el tonto del pueblo.

La displicencia mostrada por Simeón de la Estrada estaba incendiando interiormente al pamplonés.

—¿Dónde vamos sin equipaje y sin equipo de filmación? ¿Piensa usted que volar a Kenia por tiempo indefinido es como bajar al estanco a por tabaco? —lo acosó—. Hemos tenido que vacunarnos contra el tétanos, el tifus y la fiebre amarilla, aprisa y corriendo. No sé si usted sabe que las vacunas hay que ponérselas un mes antes de viajar, así que no nos van a servir de mucho durante estas primeras semanas. Sólo las pastillas contra la malaria, que se toman a diario, nos van a procurar un mínimo de seguridad. ¡A usted se le va la olla!

—¿La olla? —rio con suficiencia—. No le entiendo, señor Astrain, pero no se precipite. Cada cosa llegará a su debido tiempo. Todo tiene su razón de ser.

—Pues explíquenoslo de una puñetera vez —susurró de manera inquietante.

Fran asentía a todas y cada una de las palabras de su socio y Maialen le cogió del brazo para que se calmara.

—Nos tiene aquí en bermudas, camiseta de algodón y gafas de sol, y con unas caras de gilipollas que debemos ser el hazmerreír del aeropuerto.

—De verdad, señores, confíen en mí —insistió el mecenas—. No deben preocuparse por nada. Tendrán todo lo que deseen, pues no pienso reparar en gastos. Dicen que explorar el continente africano es una experiencia que marca para toda la vida a quien lo visita. Disfrútenlo.

Los tres socios de Mendebaldea ProMedia abandonaron la pelea, resignados a su suerte. Estaban aún furiosos por tanto oscurantismo, pero era una evidencia que asomaba ante ellos la oportunidad de un viaje maravilloso que quizá jamás volvieran a repetir en sus vidas. Además, iban a poder realizar el trabajo de sus sueños y les iban a pagar por ello. Y muy bien.

Visto desde la perspectiva más optimista, el ambiente parecía relajarse por momentos. Incluso Fran había conseguido permanecer todo ese tiempo con la boca cerrada. Era consciente de que a la mínima saltarían chispas con aquel chiflado sibarita y no estaba por la labor de amargarse el viaje. Tenía un truco infalible para abstraer su mente en situaciones así y, una vez más, la había puesto en práctica con el éxito acostumbrado. Pensaba en Tyra Banks desnuda sobre su cama. ¿Y si encontrase en África una diosa de ébano semejante? Aún estaba paladeando la idea cuando despertó de tan estimulante sueño, ya que la voz de Simeón percutió de nuevo en sus oídos como una tuneladora.

—Bien, chicos. Ahora que parecen estar más calmados les recomiendo que descansen durante el vuelo. No hay enlace directo Madrid-Nairobi, así que nos veremos obligados a tomar un vuelo con escala. Aproximadamente a las dos horas del despegue aterrizaremos en Ámsterdam. Allí deberemos esperar unas tres horas, que aprovecharemos para comer. También pueden comprar tabaco, revistas, o lo que quieran en el duty free. No se priven de nada, su amigo Simeón piensa correr con todos los gastos —los tres lo miraban con incredulidad—. Posteriormente, y si nada lo impide, tomaremos el vuelo definitivo a Nairobi. La duración de éste es de unas ocho horas. Aprovéchenlas para dormir. La llegada a Kenia está prevista para el amanecer.

Llegado el momento, embarcaron en un Airbus de la holandesa KLM, un bimotor blanco sin excesivos lujos ni tamaño. El emblema de la compañía aparecía pintado en un azul tan intenso como el cielo límpido que contemplaban.

Ocuparon sus asientos respectivos en clase turista, con Alex y Maialen viajando juntos en el ala izquierda del avión, mientras que a su misma altura y separados por un estrecho pasillo, Fran y Osvaldo, el nervioso sirviente, dormían sus posaderas junto a una ventanita del ala derecha. En la parte delantera del aparato, Simeón de la Estrada volaba en business.

Una guapa azafata holandesa, de abundante melena rubia recogida en un moño, les impartió entonces las instrucciones previas a la partida en mitad de un mar de dudas, nervios y excitación que alcanzaba a todos los integrantes de la sociedad Mendebaldea ProMedia. Uno de ellos, en particular, lo estaba pasando realmente mal.

El despegue fue angustioso para Maialen. Nunca había tomado un vuelo y sentía miedo, el miedo a lo desconocido. Las explicaciones de la azafata, lejos de calmarla, habían conseguido situarla en un estado de pánico que nunca antes había experimentado. Alex, percatándose de la situación, la besó en la mejilla y ella esbozó una falsa sonrisa de tranquilidad. Pero cuando las hélices de los motores comenzaron a rugir y el aparato inició su frenética carrera por la pista, cerró los ojos y apretó con saña el brazo de Alex, que dio un respingo. El Airbus