2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Moai Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Una mañana, Josef K., recibe la extraña visita de unos hombres que le comunican se ha iniciado un proceso contra él, causado por un crimen del que no es consciente. K. es libre de seguir con su vida habitual –puede acudir a trabajar al banco, a sus paseos y visitas-, pero el proceso iniciado pronto se convertirá en una pesadilla que empezará a calar cada aspecto de la vida del protagonista.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Tabla de contenidos

Prólogo: El inicio de “El Proceso”

I. El arresto - Conversación con la señora Grubach - La señorita Bürstner

II. Primer interrogatorio

III. En la sala de sesiones vacía – El estudiante – Las secretarias

IV. La amiga de la señorita Bürstner

V. El azotador

VI. El tío Leni

VII. Abogado – Fabricante - Pintor

VIII. El comerciante Block – Despido del abogado

IX. En la catedral

X. El fin

Visita a Elsa

Viaje para ver a la madre

El fiscal

La casa

Lucha con el vicedirector

En torno a Kafka y su proceso

Cronología

Acerca del Autor y su Obra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

EL

PROCESO

*

FRANZ KAFKA

Edición completa, anotada y comentada

Traducción: Vicente Mendívil

© Moai Ediciones 2020

Der Process

© Franz Kafka 1925

© De la presente traducción y notas José Ramón Pérez Bances 2020

Primera Edición: Abril 2020

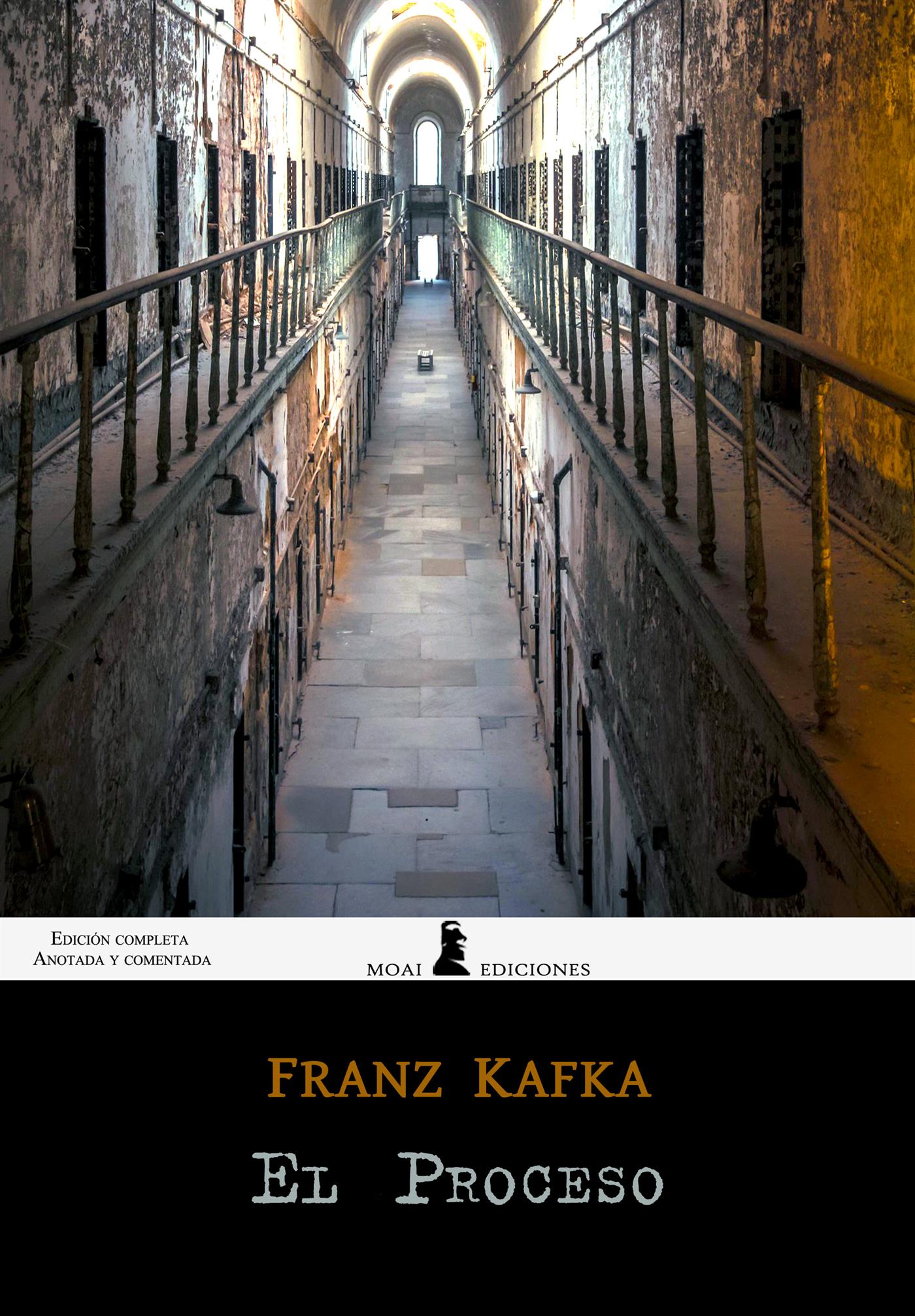

Diseño de Cubierta: Fugaz Design

Fotografía de Cubierta: James Caldwell on Foter.com / CC BY-ND

www.moaiediciones.com

ÍNDICE

Prólogo: El inicio de “El Proceso”

EL PROCESO

I. El arresto - Conversación con la señora Grubach - La señorita Bürstner

II. Primer interrogatorio

III. En la sala de sesiones vacía – El estudiante – Las secretarias

IV. La amiga de la señorita Bürstner

V. El azotador

VI. El tío Leni

VII. Abogado – Fabricante - Pintor

VIII. El comerciante Block – Despido del abogado

IX. En la catedral

X. El fin

LOS CAPÍTULOS INCONCLUSOS

Visita a Elsa

Viaje para ver a la madre

El fiscal

La casa

Lucha con el vicedirector

Apéndices

En torno a Kafka y su proceso

Cronología

Acerca del Autor y su Obra

Prólogo: El inicio de “El Proceso”

PRÓLOGO

EL INICIO DEL PROCESO

Franz Kafka (1883-1924) empezó a escribir El proceso a mediados de agosto de 1914. Como era habitual en su caso, la novela nació sin un anteproyecto consciente y sin meta precisa, la maduración se había operado en secreto, en el atormentado inconsciente que el escritor había aprendido a utilizar como un médium en beneficio de su literatura.

Sin convicción, le salieron unos renglones sobre un tal Josef K., un joven de vida perezosa y disoluta que sufría las reconvenciones de su padre. La noche del 29 de julio el escritor se aburrió en seguida de Josef K., recuperó hasta donde le fue posible el clima de El desaparecido -una novela que rehuía extrañamente el punto final- y acabó escribiendo sobre sí mismo: “ No me doy por vencido, a pesar del insomnio, los dolores de cabeza y mi incapacidad general. Son mis últimas fuerzas vitales, decididas a un esfuerzo conjunto. Anteriormente observé que no eludo a la gente para vivir tranquilo, sino para poder morir tranquilo. Pero ahora me defenderé. Con un mes, aprovechando la ausencia de mi jefe, tengo tiempo”.

Se iba a defender tercamente y para ello recurriría una vez más a la escritura. Unos días más tarde, Josef K. se convertía, como por ensalmo y con fuerza propia, en el protagonista de El proceso.

Una mañana cualquiera, al despertar, dos misteriosos agentes comunican a K. su detención. Ha sido acusado de un delito que él ignora, un proceso está ya en marcha, un misterioso tribunal se ocupa del caso, habrá una sentencia... Mientras la espera, K. puede seguir trabajando en el banco. En todo momento prevalece la sensación de que el proceso avanza hacia una implacable condena. En su diario íntimo. Kafka había escrito sobre sí mismo: “ Si estoy condenado, entonces estoy no solamente condenado a muerte, sino también condenado a defenderme hasta la muerte”. No otra cosa hará, con mayor o menor fortuna, el protagonista de la novela. También había escrito: “ Mi camino no es nada bueno y terminaré, por mucho cuidado que ponga, como un perro”. Y este será, desde luego, el caso de Josef K.

Franz Kafka es el autor y la víctima, es K. Así. pues, en El proceso reaparece, con distinto tratamiento, el lema central del relato La condena (1912). La condena por un delito gravísimo pero indefinible es, sin duda alguna, el más característico de su obra 1. Por un lado, la simple convicción de que la vida humana carece de sentido ya era un castigo; por el otro, por lo que se refiere a las experiencias que marcaron la sensibilidad de Kafka, no debemos olvidar que su padre - elrepresentante del poder- le sometió durante la infancia a castigos arbitrarios por el incumplimiento de leyes incomprensibles, no siempre explícitas.

Mediante la escritura, el excéntrico Kafka -que se sentía como un forastero en un mundo enigmático- lograba reconciliarlo interior con lo exterior, lo subjetivo con lo objetivo y comunicable, lo que equivalía a romper, siquiera por momentos, el paralizante aislamiento que le había torturado desde la niñez.

En “El Proceso”, escrito al final de su vida y cuando ya se encontraba enfermo, Kafka pudo volcar con libertad su espíritu creativo (en este sentido, los capítulos inconclusos nos muestran más faceta del propio Kafka que del protagonista, K.,), sus miedos a lo insondable y lo desconocido, y nos adentra en los laberintos de una de las mentes más extrañas y privilegiadas de la Europa del siglo XX.

I. El arresto - Conversación con la señora Grubach - La señorita Bürstner

I

El arresto

Conversación con la Señora Grubach

La señorita Bürstner

A

lguien debió de haber calumniado a Josef K., porque, sin haber hecho nada malo, una mañana fue detenido. La cocinera de la señora Grubach -su casera-, que le traía todas las mañanas a eso de las ocho el desayuno, esta vez no vino. No había sucedido nunca. K. se quedó esperando un ratito y vio, desde su almohada, que la vieja que vivía enfrente le estaba observando con una curiosidad totalmente desacostumbrada. Luego, extrañado y con ganas de desayunar, K. tocó el timbre. Inmediatamente, alguien llamó a su puerta y un hombre a quien K. nunca había visto entró en su habitación. Era delgado y, no obstante, de constitución robusta; llevaba ropa negra y ajustada; parecía un atuendo de viaje, pues estaba previsto de pliegues, bolsillos, hebillas, botones y un cinturón, elementos que le conferían un aspecto especialmente práctico, aunque no se supiese bien para qué.

—¿Quién es usted? —preguntó K, incorporándose en su cama. Pero el hombre hizo caso omiso, como si hubiera que transigir con su presencia sin más ni más; se limitó a decir:

—¿Ha tocado el timbre usted?

—Que Ana me traiga el desayuno —dijo K., quedándose luego callado para tratar de adivinar quién era aquel hombre. Pero éste no se expuso por largó rato a su mirada: se volvió hacia la puerta y, entreabriéndola, le dijo a alguien que debía estar pegado a ella por fuera:

—Quiere que Ana le traiga el desayuno.

Se oyó una pequeña risa desde el otro lado. No resultó claro si provenía de una o más personas. Aunque esa risita no podía revelar al hombre nada que no hubiese sabido ya antes, le dijo a K. como quien da un parte:

—Es imposible.

—¡Esto habrá que verlo! —exclamó K., saltó de la cama y se puso rápidamente los pantalones—. Quiero ver qué clase de gente está allí. ¿Cómo piensa la señora Grubach justificar todas estas molestias?

Enseguida se dio cuenta de que no debió decir esto en voz alta, pues parecía que con ello, de alguna manera, concedía al intruso el derecho de vigilar. De momento, esto no le parecía importante, aunque el extraño, por lo visto, sí lo había tomado en este sentido, pues dijo:

—¿No preferiría quedarse aquí?

—Ni quiero quedarme aquí ni quiero que usted me dirija la palabra mientras que no me diga quién es.

—Lo dije con buena intención —afirmó el desconocido y abrió por sí mismo la puerta de la habitación contigua. Esta habitación, en la que K. entró más despacio de lo que hubiera querido, a primera vista tenía, casi, el mismo aspecto de siempre. Era la sala de estar de la señora Grubach. Quizá hoy había en ella -atestada de muebles, tapetes, porcelanas y fotografías- un poco más de espacio que de costumbre, uno no se daba cuenta en seguida, tanto menos cuanto que el cambio principal consistía en la presencia de un hombre sentado junto a la ventana con un libro en la mano. El hombre levantó la vista.

—¡Usted debía quedarse en su habitación! ¿No se lo dijo Franz?

—Sí, pero, ¿qué es lo que presume usted? —dijo K. y paseó la mirada entre el nuevo intruso y el aludido Franz, que se había quedado junto a la puerta. A través de la ventana abierta se veía a la vieja de enfrente que, con una curiosidad verdaderamente senil, había cambiado de ventana para seguir viéndolo todo.

—Quiero hablar con la señora Grubach —dijo K. e hizo un movimiento como si se alejara de los dos hombres, que, no obstante, estaban lejos de él, e hizo ademán de seguir adelante.

—No —dijo el hombre de la ventana, tiró el libro sobre una mesita y se levantó.

—Usted no puede irse. ¡U stedestá detenido!

—Eso parece — dijoK.—, ¿y por qué?

—Nosotros no estamos autorizados para comunicarle eso. Vaya a su habitacióny espere. El proceso está incoado y usted se enterará de todo en su debido momento. Yo me extralimito en mis funciones si le hablo tan amistosamente... Pero espero que, aparte deFranz, nadie me oiga: Franz mismo es, contra toda convención, demasiado amable con usted. Si en lo demás tiene tanta suerte como en la designación de sus vigilantes, puede tener confianza.

K. deseaba sentarse, pero ahora se dio cuenta de que en toda la habitación no había donde sentarse, a excepción de la butaca junto a la ventana.

—Ya verá usted lo cierto que es todo eso —Franz y los dos se acercaron a K. El segundo intruso era todavía mucho más alto que el primero y le daba a K. frecuentes palmaditas en el hombro. Ambos examinaban el camisón de K. y dijeron que, en adelante, tendría que conformarse con uno mucho peor, pero que ellos le guardarían éste, con su ropa. Le devolverían todo si el fallo resultaba favorable.

—Es mejor que nos entregue las cosas a nosotros y no al depósito —dijeron—, porque en el depósito se producen sustracciones y, además, allí todo se vende pasado cierto tiempo, sin importar que el proceso haya terminado o no. ¡Y cuánto duran esos procesos, sobre todo últimamente! Por cierto, que el depósito le entregará lo cobrado, pero es poco, porque en venta no cuenta el valor del objeto, sino el monto del soborno y, además, se sabe por experiencia que esos fondos disminuyen conforme las cosas pasan de mano en mano y de año en año.

K. apenas se fijaba en este discurso, no estimando en mucho el derecho que, acaso, aún tenía de disponer de sus posesiones; más importante le parecía aclarar su situación ; pero en presencia de esa gente no podía reflexionar. Una y otra vez la barriga del segundo vigilante -pues no po dían ser sino vigilantes- le topaba, como en confianza. Entonces reparó en la cara del sujeto, cara que no cuadraba con ese cuerpo tan rechoncho, pues era seca, huesuda, con una nariz grande y torcida. Los dos hombres se entendían por encima de él. ¿Quiénes eran? ¿De qué hablaban? ¿De qué autoridad dependían? Si K. vivía en un estado de derecho, si en todas partes reinaba la paz, si todas las leyes eran respetadas, ¿quién se atrevía a invadir su vivienda? Siempre tenía tendencia a tomar las cosas a la ligera, a creer en lo peor sólo cuando ya estaba encima, la tendencia a no tomar previsiones para el futuro, incluso cuando el futuro se mostraba amenazador. Ahora, en cambio, esto no le parecía adecuado. Sin embargo, podía considerarlo todo una broma, pesada desde luego, que por razones desconocidas o quizás porque hoy cumplía los treinta años, le habían organizado los compañeros del banco, lo cual no era imposible. Acaso so lo necesitaba reírse de esos vigilantes para que ellos se echaran a reír con él. Acaso no eran más que unos mozos de cuerda alquilados en la esquina, pues por su aspecto podían serlo, pero desde el primer momento en que había visto al vigilante llamado Franz, estaba decidido a no desperdiciar ni la menor ventaja que quizás aún le quedaba frente a esa gentuza. Que más tarde se dijese que no entendía de bromas no le preocupaba. En cambio, se acordó -sin que fuera su costumbre aprender por la experiencia- de algunos casos en sí poco significativos en los que, a diferencia de sus amigos más precavidos, había procedido con imprudencia, sin la menor sensibilidad ante las posibles consecuencias que esto le podría acarrear. Se había visto castigado por los acontecimientos. No debía repetirse, al menos no esta vez; y si se trataba de una comedia, él desempeñaría su papel en ella. Aún estaba en libertad.

—Con su permiso —dijo y se dirigió a su habitación.

—Parece que es razonable —oyó que decían a sus espaldas. En su cuarto, se puso a abrir febrilmente los cajones del escritorio; todo estaba en perfecto orden, pero sus documentos de identidad no aparecían a causa del nerviosismo. Al fin encontró su licencia de ir en bicicleta, y ya quería llevársela a los vigilantes, cuando se le antojó que era un papelito insignificante. Siguió buscando, hasta dar con su partida de nacimiento. Justo al volver al otro cuarto se abrió la puerta de enfrente; era la señora Grubach, que quería entrar. Pero se azoró, pidió perdón y desapareció cerrando la puerta con suma cautela. A K. sólo le quedó tiempo para decir: —Por favor, entre—. Y ahora estaba K. con sus papeles en medio de la sala, aún mirando la puerta, que ya no se volvió a abrir. Le sobresaltó la llamada de los vigilantes sentados ante la mesita, junto a la ventana abierta, aprovechando su desayuno, como K. pudo constatar ahora.

—¿Por qué no entró la señora? —preguntó.

—No puede —contestó el vigilante alto— porque usted está detenido.

—¿Cómo puedo yo estar detenido, y de esta manera?

—Ya está usted empezando de nuevo —dijo el vigilante, hundiendo en la miel una rebanada de pan con mantequilla—. Nosotros no contestamos a tales preguntas.

—Tendrán que contestarlas —dijo K.—. Aquí están mis documentos, enséñeme ahora los suyos, sobre todo la orden de arresto.

—¡Santo cielo! —exclamó el vigilante—, ¡que usted no sea capaz de asumir su situación y que solo se empeñe en irritarnos tontamente, a nosotros que ahora somos probablemente, entre todos sus prójimos, los más allegados a usted!

—Así es, créalo, por favor —dijo Franz sin llevarse a la boca la taza de café que tenía en la mano, pero dirigiendo a K. una mirada larga e indescifrable. Sin querer, K. sostuvo con Franz un diálogo de miradas, pero al fin dio un golpe sobre sus papeles y dijo:

—Aquí están mis documentos.

—¿Qué nos importan sus documentos? —exclamó el vigilante alto—. Usted se comporta peor que un niño, ¿qué pretende? ¿Cree, acaso, que conducirá su maldito proceso a un fin rápido discutiendo con nosotros, sus vigilantes sobre legitimaciones y órdenes de arresto? Nosotros no somos más que unos empleados subalternos y apenas entendemos de papeles: no tenemos otro cometido que el de vigilarle todos los días durante diez horas, por lo que se nos paga. Esto es todo lo que somos. No obstante, no se nos escapa que la autoridad a cuyo servicio estamos, antes de disponer un arresto se informa perfectamente sobre las causas y sobre la persona del arrestado. En esto no hay errores. Tal como yo conozco a nuestras autoridades, y yo conozco sólo los grados más bajos de ellas, no es que se busque a los culpables entre la gente, sino, como se dice, la ley es atraída por el culpable y debe mandar sus vigilantes. Esta es la ley. ¿Dónde puede haber un error?

—Yo no conozco esa ley —dijo K. Quería meterse de alguna manera en el pensamiento de los vigilantes, tornarlo a su favor o instalarse en él. Pero el vigilante dijo en tono displicente:

—Ya se le hará sentir la ley.

Ahora se entrometió Franz y dijo:

—Mira, Willem, admite que no conoce la ley y al mismo tiempo sostiene que es inocente.

—Tienes toda la razón, pero no hay manera de hacerle entender nada —dijo el otro.

K. ya no respondía, diciéndose a sí mismo: “¿Para qué me voy a dejar intimidar por las habladurías de esos ínfimos servidores de la ley que ellos mismos admiten ser? Hablan de cosas que no entienden. Su aplomo solo se debe a su idiotez. Unas pocas palabras con una persona de mi condición aclararían todo mucho más que los discursos más largos de estos dos”. Dio una vuelta por la habitación y vio a la vieja enfrente, que había arrastrado a la ventana a un anciano todavía mucho más viejo que ella, al que tenía que sostener con ambos brazos, Era preciso que K. acabara con este espectáculo.

—Condúzcanme a su superior —dijo.

—Cuando él lo desee, no antes —dijo el vigilante de nombre Willem—. Ahora le aconsejo —añadió— que vaya a su cuarto, se mantenga tranquilo y espere lo que se disponga. Le aconsejamos que no se disperse con pensamientos inútiles, sino que junte todas sus energías, pues las necesitará para afrontar lo que le espera. Usted no nos ha tratado como nos merecemos, olvidando que, seamos lo que seamos, frente a usted somos hombres libres, lo que no es poca ventaja. No obstante, si usted tiene dinero, estamos dispuestos a traerle un pequeño desayuno de la cafetería.

Sin responder a este ofrecimiento, K. se quedó un rato inmóvil. Acaso no se atreverían a impedirle abrir la puerta de la habitación contigua e incluso la del vestíbulo: acaso la solución de todo el absurdo sería llevarlo a un extremo. Pero también era posible que le agarrasen, le tirasen al suelo y entonces adiós la superioridad que en cierta manera aún conservaba frente a ellos. Por esto prefirió su seguridad a forzar una solución que el curso natural de las cosas no tardaría en ofrecer por sí mismo. Volvió a su habitación sin que mediasen más palabras.

Se tiró sobre una cama y tomó de la mesilla de noche una hermosa manzana que la víspera había dejado para su desayuno. Era su único alimento, pero ya al primer bocado se convenció de que era infinitamente más rica que el desayuno que hubieran podido traerle del sucio café de la esquina. Se encontró a gusto y con buen ánimo. Era cierto que esta mañana faltaba al trabajo pero, dada su relativamente alta posición en el banco, esto tenía fácil excusa. ¿Debería decirles la verdadera causa? Sí, sin duda, y si no le creían, la señora Grubach podría servir de testigo, y quizás también los viejos de enfrente que, en estos momentos, seguramente, ya se estaban cambiando otra vez de ventana. Mirándolo desde el punto de vista de los vigilantes, le extrañaba que le hubiesen instigado a que fuera a su habitación y ahora le dejasen sólo, pues aquí no le faltaban recursos para poner fin a su vida. Al mismo tiempo y desde su propio punto de vista, se preguntaba qué razón podría haber para que se suicidara. ¿Acaso esos tipos que estaban al lado comiéndose su desayuno? Eso de suicidarse era un disparate, un disparate tal que, aún proponiéndoselo, no habría sido capaz de hacerlo. Si la limitación mental de los vigilantes no hubiera sido tan obvia, se podría pensar que por eso mismo no veían peligro alguno en dejarlo solo. Si querían, que viniesen a ver cómo se dirigía ahora mismo a la pequeña alacena donde guardaba una botellita de buen aguardiente, cómo se tomaba una copita en sustitución del desayuno y luego otra, para darse ánimos, por si le hacían falta.

En este momento una voz desde la sala contigua le sobresaltó hasta el punto de que dio con los dientes en el vaso.

—¡Le llama el inspector! —Era este modo de gritar lo que le había asustado, este grito seco y militar del que no habría creído que Franz fuera capaz. La orden misma le sentó muy bien.

—¡Por fin! —exclamó, cerró la alacena y corrió al otro lado. Allí estaban los dos vigilantes que, como la cosa más natural del mundo, le hicieron retroceder otra vez a su cuarto.

—¡Qué ocurrencia! —le gritaron—. ¿En camisón quiere presentarse al inspector? ¡Le haría propinar una paliza y a nosotros también!

—¡Dejadme en paz! ¡Al diablo! —grito K., que ya se vio empujado hacia el armario. —Si a uno le asaltan en la cama no se puede esperar encontrarle vestido de etiqueta.

—No sirve de nada —dijeron los vigilantes que, cuando K. gritaba, se volvieron más comedidos, casi tristes, con lo que le sacaban de quicio o, váyase a saber, le hacían entrar en razón.

—¡Ridículas ceremonias! —gruñó todavía, tomando ya una chaqueta del respaldo de una silla. Ahora la levantaba con ambas manos en alto, como si la sometiera a la aprobación de los vigilantes. Pero ellos sacu dían la cabeza.

—Tiene que ser una chaqueta negra —dijeron. Entonces K. tiró la chaqueta al suelo y exclamó -él mismo ignoraba por qué-:

—Pero si todavía no es la vista de la causa. —Los vigilantes sonrieron y repitieron:

—Tiene que ser una chaqueta negra.

—Si con esto se acelera la cosa me parece bien —dijo K., abrió el armario, buscó largo rato entre sus muchos trajes y eligió su traje negro más elegante. Era muy entallado y había causado sensación entre sus amistades.

También sacó otra camisa y comenzó a vestirse cuidadosamente. Para sus adentros pensó que había dado al asunto un giro rápido, ya que sus vigilantes habían olvidado obligarle a bañarse. Les miraba de reojo, por si se les ocurría lo del baño, pero no fue así. En cambio, Willem no se olvidó de mandar a Franz al inspector, para avisarle que K. se estaba vistiendo.

Ya vestido, tuvo que pasar por delante de Willem a través de la sala de estar a la otra habitación, cuya puerta de dos batientes ya estaba abierta de par en par. K. sabía que esta habitación desde hacía poco estaba ocupada por la señorita Bürstner, una mecanógrafa que salía muy temprano a trabajar, volvía tarde y con la que K. apenas había intercambiado más que el saludo. Ahora vio que su mesita de luz había sido desplazada hasta el centro de la habitación, para que sirviera de mesa protocolaria. El inspector estaba sentado tras ella. Tenía las piernas cruzadas y apoyaba un brazo en el respaldo de la silla.

En una esquina de la habitación había tres jóvenes que miraban las fotografías de la señorita Bürstner. Estas estaban pegadas a un lienzo que colgaba sobre la pared. Del pasador de la ventana abierta colgaba una blusa blanca. En la ventana de enfrente estaba otra vez la pareja de ancianos, pero la concurrencia había aumentado. Detrás de ellos se había apostado un hombre altísimo. Llevaba la camisa de modo que dejaba todo el pecho al descubierto y se atusaba constantemente una barbita rojiza.

—¿Josef K.? —preguntó el inspector, quizá sólo para atraer sobre sí la mirada distraída de K. Asintió con la cabeza. —¿Usted está muy sorprendido por los sucesos de esta mañana? —preguntó el inspector; para entretener sus manos, iba cambiando de sitio las cosas que había sobre la mesita de noche: una vela, las cerillas, un libro y un acerico. Lo hacía meticulosamente, como si necesitara esos objetos para el interrogatorio.

—Por cierto —dijo K., sintiéndose reconfortado por hallarse, por fin, en presencia de un hombre cabal, con el que se podría hablar —por cierto que estoy sorprendido, pero de ninguna manera demasiado sorprendido.

—¿No demasiado sorprendido? —preguntó el inspector, empujando la vela hasta el centro de la mesita y agrupando alrededor de ella lo demás.

—Quizás usted me interpreta mal —se apresuró a decir K. —Quiero decir —aquí se interrumpió buscando con la vista una silla —¿Supongo que me puedo sentar? —preguntó.

—No es costumbre —respondió el inspector.

—Quiero decir—, prosiguió K. sin más dilación, —que desde luego estoy muy sorprendido, pero cuando uno tiene treinta años y se ha tenido que defender sólo en la vida como me tocó a mí hacerlo, uno está curado de sorpresas y no toma nada muy en serio por raro que parezca, especialmente algo como la sorpresa de hoy.

—¿Por qué especialmente la de hoy?

—He querido decir que lo considero todo como una broma. Me parece que la escenificación es un poco exagerada. Todas las personas de la pensión y ustedes mismos, tendrían que haberse puesto de acuerdo, y esto excedería los límites de una broma. Por tanto, no quiero decir que se trate de una broma.

—Correcto —dijo el inspector y se puso a averiguar cuántas cerillas había en la caja.

—Por otro lado —continuó K., dirigiéndose otra vez a los presentes, incluidos también los tres que estaban mirando las fotografías —por otro lado, la cosa tampoco puede tener mucha importancia. Yo llego a esta conclusión porque, aún siendo el acusado, no puedo hallar la más mínima culpa de la que se me podría acusar. Pero esto es secundario, la pregunta es: ¿Quién me ha acusado y qué juzgado entiende en mi caso? ¿Es usted funcionario? Ninguno de ustedes lleva uniforme, a no ser que el traje que usted lleva se considere un uniforme —aquí se dirigió a Franz—, aunque más bien parezca una vestimenta de viaje. Yo exijo claridad en estas materias y estoy convencido de que después de estas aclaraciones nos podremos despedir cordialmente.

El inspector dio en la mesa un golpe con la caja de cerillas.

—Usted se encuentra en un grave error —dijo. —Estos señores y yo somos totalmente irrelevantes en su proceso, apenas sabemos algo al respecto. Aunque llevásemos los uniformes más reglamentarios, su situación no mejoraría. Yo no puedo decirle si está acusado, mejor dicho, no sé si lo está. Usted está arrestado, esto es lo único que sé. Quizás los vigilantes le han dicho otra cosa, pero entonces no era más que palabrería. Y aunque no conteste a sus preguntas le puedo aconsejar que se preocupe menos de nosotros, que haga menos conjeturas y que piense más en sí mismo. Y no haga tantos aspavientos con eso de su inocencia, porque perjudican la impresión no tan mala que, por lo demás, causa usted. También debería ser más reservado al hablar, pues casi todo lo que usted acaba de decir se habría podido deducir meramente de su comportamiento que. dicho sea de paso, no resultó demasiado favorable para usted.

K. se quedó mirando fijamente al inspector. ¿Este hombre que quizás era más joven que él le aleccionaba como a un escolar? ¿Por su franqueza se le daba una reprimenda? ¿No se enteraría del motivo de su detención, ni de quién le había acusado? Cierto nerviosismo se iba apoderando de él; se paseaba de arriba abajo por la habitación y nadie se lo impedía; se subía los puños de la camisa, se tocaba el pecho, alisó el cabello. Al pasar por delante de los tres señores, dijo:

—Esto es absurdo—. Le contemplaron con benevolencia, pero muy serios. Finalmente se detuvo ante la mesa del inspector y dijo: —El fiscal Hasterer es un buen amigo mío, ¿le puedo telefonear?

—Por supuesto, dijo el inspector, —pero ignoro qué sentido puede tener esa llamada, a no ser que quiera hablar algo privado con él.

—¡Qué sentido! —exclamó K. más desconcertado que contrariado. —¿Quién es usted? —añadió— usted quiere que algo tenga sentido y patrocina el mayor sin sentido que se pueda imaginar. ¿No es como para ablandar una piedra? Primero me asaltan, luego se quedan aquí sentados o de pie alrededor de mí, y me dejan de pie delante de ustedes. ¿Que qué sentido tendría que yo llamara a un abogado si yo presuntamente estoy arrestado? Bien, no telefonearé.

—Pero sí —dijo el inspector señalando con la mano hacia la antesala donde estaba el teléfono, —por favor, llame.

—No, ya no quiero —dijo K. y se dirigió a la ventana. En la ventana de enfrente seguía apostado el grupo de antes: parecía que la aparición de K. en la ventana les incomodaba. Los viejos hicieron ademán de retirarse, pero, detrás de ellos, el hombre alto los contuvo.

—Allí hay unos mirones —dijo K. en voz alta al inspector y señaló con el dedo al grupo. —¡Quítense de allí! —les gritó. En el acto, los tres retrocedieron unos pasos; los dos viejos se refugiaron detrás del gigante, quien los cubría con su cuerpo y, al parecer, les decía algo que por la distancia no se podía entender. Pero no desaparecieron del todo; parecían esperar el momento en que se podrían acercar otra vez a la ventana sin que se notara.

—¡Qué gente molesta y desconsiderada! —dijo K., volviendo la espalda a la ventana. Miraba de reojo al inspector, que parecía estar de acuerdo. Pero también era posible que no lo estuviera, pues tenía una mano colocada sobre la mesa y parecía ocupado en comparar el largo de sus dedos. Los dos vigilantes se habían sentado sobre un baúl disimulado por un tapete y se frotaban las rodillas. Los tres jóvenes, con las manos apoyadas en las caderas, estaban mirando en torno suyo. Reinaba un silencio peculiar, como en una oficina aburrida. ——¡Bien, señores míos! —exclamó K., y por un momento se le antojo que cargaba a todos sobre sus espaldas —a juzgar por su aspecto, hemos terminado. Creo que sería mejor no pensar más en lo justificado o injustificado de su proceder, y poner fin a todo esto con un apretón de manos reconciliador. Si usted, señor inspector, comparte mi opinión, adelante.

Y se acercó a la mesa del inspector para estrecharle la mano. El inspector levantó la vista, se mordisqueó los labios y miró la mano tendida de K. Aún creía K. que el inspector le daría la mano. Pero éste se levantó, cogió su duro y redondo sombrero de encima de la cama de la señorita Bürstner y se lo puso con las dos manos, lentamente, como si se lo estuviera probando.

—¡Qué sencillo se le antojó todo! —le dijo de paso a K. —¿Usted cree que deberíamos llegar a un acuerdo amistoso? No, esto de verdad no puede ser. Con lo que, por otra parte, tampoco quiero decir que usted tenga motivos para desesperar. No. ¿Por qué? Usted solamente está arrestado, nada más. Es lo que yo le tenía que comunicar; lo hice y vi como lo tomó usted. Con esto es suficiente por hoy y nos podemos despedir, aunque sea sólo por el momento. Usted seguramente querrá ir al banco ahora.

—¿Al banco? —pregunto K.—, creí que estaba detenido2.

Lo dijo con cierta ironía porque, a pesar de que el inspector no había aceptado el apretón de manos, desde que éste se había levantado, K. se sentía cada vez más libre de esa gente, jugaba con ellos. Se le pasó por la cabeza que, si efectivamente se marchaban, correría detrás de ellos hasta el portal, para ponerse a su disposición en calidad de detenido. Por eso repitió:

—¿Cómo puedo ir al banco si estoy detenido?

—Ah, sí —dijo el inspector que ya había llegado a la puerta de entrada— usted me entendió mal. Está detenido, desde luego, pero esto no le impide cumplir sus deberes profesionales. Usted no tendrá ningún inconveniente para hacer su vida de costumbre.

—Entonces, el ser arrestado no es tan grave —dijo K. acercándose al inspector.

—Nunca he querido decir otra cosa —dijo éste.

—Pero entonces no veo la necesidad de comunicarme la detención —dijo K., acercándose todavía más. También los demás se habían acercado. Todos juntos formaban un grupo cerca de la puerta.

—Era mi deber —dijo el inspector.

—Un deber tonto —dijo K. tercamente.

—Puede ser —dijo el inspector— pero no vamos a perder el tiempo en vanas discusiones. Yo había supuesto que usted quería ir al banco. Como usted saca tanta punta a las palabras, debo añadir: No le obligo a ir al banco, sólo supongo que usted lo desea. Y para hacérselo más fácil y para que su llegada al banco no llame la atención, he puesto a su disposición a esos tres señores, sus colegas.

—¿Cómo? —exclamó K. asombrado. Sí, era verdad, esos tres jóvenes exangües e inexpresivos, en los que K. se había fijado vagamente cuando miraron las fotografías, eran realmente empleados de su banco, aunque, ni mucho menos, colegas suyos; al calificarlos como tales, el inspector había delatado una laguna en su omnisciencia. De todos modos, sí eran unos pequeños empleados del banco. ¿Cómo K. no se había dado cuenta? ¿Cómo pudo dejarse absorber por el inspector y los vigilantes hasta el punto de no reconocerlos? Al tieso y gesticulante Rabensteiner, al rubio Kullich, de ojos hundidos, y a Kaminer, con su eterna sonrisa espasmódica. —Buenos días—, dijo K. al cabo del rato, dando la mano a los tres, que le hicieron una correcta reverencia. —No les había reconocido. Así que ahora iremos al trabajo, ¿verdad?

Los tres asintieron riendo, tan activos como si todo el tiempo hubieran estado esperando este momento. Al echar K. de menos su sombrero, que se había quedado en la habitación, los tres corrieron, uno detrás del otro, a recogerlo, lo que de todos modos delataba cierto embarazo. K. les siguió con la vista a través de las dos puertas abiertas; el último era naturalmente el apático Rabensteiner, que sólo había adoptado un elegante trotecillo. Kaminer le entregó el sombrero y K. tuvo que recordar, como en el banco, que la sonrisa de Kaminer no era intencionada y que, incluso, no podría sonreír normalmente, aunque quisiera. Una vez en el vestíbulo, la señora Grubach, con aire inocente, les abrió la puerta de entrada. La mirada de K. fue atraída por la cinta del delantal; como siempre, se hundía en su imponente barriga. Una vez abajo y con el reloj en la mano, K. decidió tomar un taxi para no prolongar más el retraso. Kaminer corrió a la esquina para buscar el taxi; los otros dos, evidentemente, trataban de distraer a K., cuando, de repente, Kullich señalaba el portal de la casa de en frente, en el que acababa de aparecer el hombre alto, de la barbita roja, quien, un poco azorado por mostrarse ahora en toda su talla, se aplastaba contra la pared. Probablemente, los viejos estaban bajando la escalera. Le dio rabia a K. que Kullich hubiera señalado al hombre en el que ya había reparado él mismo, y al que estaba como esperando.

—¡No lo mire! —le gritó K. sin darse cuenta de que este modo de dar órdenes estaba fuera de lugar frente a una persona hecha y derecha.

Pero no se disculpó porque llegó el taxi, en que todos tomaron asiento y el coche partió inmediatamente. Entonces K. se acordó de que no había advertido la partida del inspector y los vigilantes. Antes, el inspector había eclipsado a los empleados y ahora estos, a su vez, habían eclipsado al inspector. Esto no revelaba gran lucidez por su parte, y K. se propuso estar, en adelante, más atento. Automáticamente volvió la cabeza, asomándose por la ventanilla, por si podía divisar al inspector y los vigilantes. Pero en seguida se retrajo y se instaló cómodamente en su asiento. Aunque no lo parecía, le habría venido bien que alguien le diera ánimos, pero lostres parecían cansados. Rabensteiner miraba por la ventanilla de la derecha, Kullich por la de la izquierda, sólo Kaminer estaba ahí con su sempiterna sonrisa de conejo de la que era humanamente prohibitivo extraer el pretexto para una broma.

En primavera, al salir K. de la oficina a eso de las nueve, solía dar un pequeño paseo, sólo o en compañía de algún colega. Luego solía ir a una pequeña cervecería para reunirse, hasta más o menos las once, con unos señores ya mayores3. Pero también había excepciones, cuando, por ejemplo, el director del banco, que le estimaba mucho por sus cualidades de trabajo y su solvencia, le invitaba a un paseo en coche o a cenar en su chalet. Además, un vez por semana K. visitaba a una chica de nombre Elsa que trabajaba hasta altas horas de la noche de camarera en un local nocturno y que, durante el día, sólo recibía visitas en su cama4.

Pero esta noche -el día había transcurrido rápidamente, con mucho trabajo y muchas felicitaciones por su cumpleaños- K. deseaba ir directamente a su casa. Durante todo el día no le había abandonado la impresión de que, por los sucesos de la mañana, se había producido un gran desorden en la casa de la señora Grubach, y que justamente su presencia era necesaria para arreglarlo. Una vez todo en su lugar, quedarían borrados hasta los últimos vestigios de aquellos sucesos, y todo seguiría su marcha normal. De los tres empleadillos nada había que temer porque se habían vuelto a sumergir en el gran montón de empleados; no se notaba ningún cambio en ellos. K. los había llamado repetidas veces a su despacho, ya sea uno a uno, ya sea a los tres a la vez, sin otra finalidad que la de tomarles el pulso. Pero no encontró en ellos motivo de preocupación.

Al llegar a su casa a eso de las nueve y media, se encontró en el portal con un mozo con las piernas bien plantadas y fumando su pipa.

—¿Quién es usted? —preguntó K. inmediatamente, acercando su cara a la del mozo porque el corredor estaba a media luz y no se veía casi nada.

—Yo soy el hijo del portero, señor —contestó el muchacho, sacó la pipa de la boca y se apartó del camino de K.

—¿El hijo del portero? —preguntó K. golpeando el suelo con el bastón.

—¿Desea el señor alguna cosa? ¿Quiere que llame a mi padre?

—No, no —dijo K. En su voz había algo benevolente, como si el mozo hubiera hecho algo malo que él le perdonaba.

—Está bien —dijo luego y siguió adelante; pero antes de subir la escalera, miró otra vez atrás.

Habría podido ir directamente a su habitación, pero como quería hablar con la señora Grubach, llamó primero a la puerta de ésta. La encontró sentada a la mesa haciendo calceta. Sobre la mesa había un montón de medias viejas para zurcir. K. se disculpó por ir a verla tan tarde, pero la señora Grubach se mostró muy complacida; no quería oír de disculpas y dijo que ella estaba siempre a su disposición ya que era su inquilino preferido. K. echó un vistazo en torno suyo. Todo estaba como siempre. Los platos del desayuno que por la mañana había sobre la mesita junto a la ventana, ya no estaban allí, “unas manos de mujer pueden ser muy eficaces”, pensó, pues él habría sido capaz de romper toda la vajilla antes de llevarla afuera. Miró a la señora Grubach con cierta gratitud.

—¿Por qué trabaja usted hasta tan tarde? —preguntó. Ambos estaban ahora sentados a la mesa, y K. hundía sus manos de vez en cuando en el montón de las medias.

—Hay mucho trabajo —dijo ella—, durante el día me debo a mis inquilinos: si quiero ocuparme de mis propias cosas, sólo me quedan las noches.

—Hoy seguramente le he ocasionado un trabajo adicional —dijo K.

—¿Por qué? —preguntó ella animosamente; la calceta descansaba en su regazo.

—Me refiero a los hombres que estuvieron esta mañana—.

—Ah, sí —dijo ella y añadió con calma: —Esto no me ha dado mucho trabajo—. K. observaba en silencio cómo retomaba la calceta.

Parece que le sorprende que hable de ello, pensó; parece que ni quiere que lo mencione. Tanto más se impone que lo haga. Sólo con una mujer de sus años puedo hablar de ello.

—Sí, le debo haber dudo trabajo, pero no volverá a suceder—, dijo K.

—No, esto no podrá volver a suceder —asintió ella, sonriendo casi melancólicamente.

—¿Lo dice en serio? —preguntó K.

—Sí —contestó ella en voz baja— pero ante todo, usted no lo debe tomar tan a pecho. ¿Qué no puede pasar en este mundo? Como usted habla tan en confianza conmigo, señor K., le puedo confesar que he escuchado un poco detrás de la puerta y que también los vigilantes me han contado algunas cosas. Se trata de su suerte, señor K., y ésta me importa mucho, quizás más de lo que me corresponde, pues yo soy solamente su patrona. Bueno, he oído decir algunas cosas pero nada que sea especialmente malo. Usted está, en efecto, arrestado, pero no como se arresta a un ladrón. Si uno es arrestado por ladrón, esto es grave, pero la detención de usted a mí se me antoja como algo abstracto, perdóneme si digo una tontería, pero a mí se me antoja como algo abstracto que no entiendo y que tampoco hay necesidad de entender.

—No es ninguna tontería lo que usted dice, señora Grubach, al menos yo comparto su opinión hasta cierto punto, sólo que juzgo el asunto con un rigor mucho mayor que usted; opino que no se trata ni siquiera de algo abstracto sino, en rigor, de nada. Han cometido un atropello conmigo, esto es todo. Si yo, al despertar, sin esperar que llegara Ana, me hubiera levantado para verla usted, sin hacer caso de los que quizás tratarían de impedírmelo, si yo, por esta vez, hubiera desayunado en la cocina, si le hubiera pedido a usted que me trajera las ropas de mi habitación, en fin, si hubiera obrado razonablemente, todo lo ocurrido se habría cortado de raíz. Pero me cogió por sorpresa. En el banco, por ejemplo, estoy siempre sobre aviso: allí sería imposible que me sucediera algo parecido; allí tengo mi ordenanza propio, el teléfono general y el mío particular están sobre mi escritorio, constantemente entran personas, ya sean clientes, ya sean empleados, pero, sobre todo, por la índole de mi trabajo, estoy siempre en tensión, de modo que sería un verdadero placer verme en una situación como la de esta mañana. Bueno, todo ha pasado y, en el fondo, ni quería hacer más comentarios sobre ello, pero deseaba oír su opinión, como persona razonable, y me alegro mucho de que coincidamos. Ahora deme su mano; semejante unanimidad debe celebrarse con un buen apretón de manos.

“¿Me dará la mano? El inspector no lo hizo”, pensó K. mirando a la mujer como sopesándola. Ella se levantó. También él se había levantado: se la veía un poco azorada porque no había comprendido todo lo que K. le había dicho. A causa de este azoramiento dijo algo que, en el fondo, no hubiera querido decir, pues estaba fuera de lugar:

—No lo tome tan a pecho, señor K. — dijo con lágrimas en los ojos y, naturalmente, se olvidó de darle la mano.

—No lo tomo a pecho, que yo sepa —dijo K. repentinamente cansado y comprendiendo que las opiniones de esta mujer carecían completamente de valor. Ya en la puerta, él preguntó: —¿Está la señorita Bürstner en casa?

—No — dijo la señora Grubach paliando la seca contestación con una tardía sonrisa. —Ha ido al teatro. ¿Quiere usted algo de ella, quiere que le diga algo?

—No, gracias, sólo quería hablar unas palabras con ella.