Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica

- Kategorie: Poesie und Drama

- Serie: Popular

- Sprache: Spanisch

A través de testimonios, manuscritos y fotografías, Basave reconstruye la vida y las andanzas del japonés Kingo Nonaka durante la Revolución mexicana. Originario de Fukuoka, el protagonista participó en la historia como José Kingo Nonaka García.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 298

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

COLECCIÓN POPULAR

760

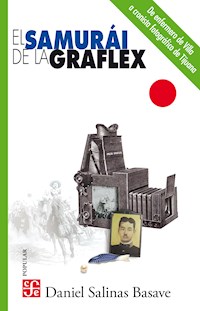

EL SAMURÁI DE LA GRAFLEX

DANIEL SALINAS BASAVE

El samurái de la Graflex

Primera edición, 2019 [Primera edición el libro electrónico, 2020]

Diseño de portada: Teresa Guzmán Romero

D. R. © 2019, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México

Comentarios: [email protected] Tel. 55-5227-4672

D. R. © 2019, Universidad Iberoamericana, A. C. Prol. Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, 01219, Ciudad de Mé[email protected]

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.

ISBN 978-607-16-6630-7 (ePub)ISBN 978-607-16-6502-7 (rústico)

Hecho en México - Made in Mexico

ÍNDICE

I. Yace Fierro en su lecho de fango

II. Un enfermero nipón se coló a la foto del Centauro

III. Rompecabezas en sepia

IV. Cuando Venus atraviesa el Sol naciente

V. El santuario del samurái y el kamikaze

VI. Allende el Pacífico huele a café

VII. Diáspora nikkei en el desierto

VIII. Kingo encuentra un hogar

IX. Entre la escoba y la bata blanca

X. El apóstol sangra

XI. Liturgia de plomo y adobe

XII. Un momentáneo estallido de paz

XIII. La División del Norte solicita un enfermero

XIV. Un hospital sobre rieles

XV. El oro mortal de Fierro

XVI. El último encargo del Centauro

XVII. Adiós a Juárez

XVIII. Cruzar el umbral de la Rumorosa

XIX. Nonaka en blanco y negro

XX. Retratar la cara B de la Ciudad del Pecado

XXI. Panorámica de la leyenda blanca

XXII. Postales de una ciudad que ya no existe

XXIII. Entre la lupa y la Graflex

XXIV. Allende el Pacífico huele a guerra

XXV. El otoño del samurái

XXVI. Diamantes sepia en el carbón (o una suerte de epílogo)

Para Iker y Carolina, fuente de toda fuerza e inspiración.Mi gratitud total con Genaro Nonaka García y su familia, por narrarme y permitirme narrar esta historia.

Las figuras de esos soldados, tanto en el primer plano como en el fondo, estaban bañadas de una extraña media luz que perfilaba las polainas y destacaba las curvas de los hombres rendidos, así como la parte de la nuca. Esta luz cargaba la fotografía con una sensación de dolor indescriptible.

YUKIO MISHIMA, Nieve de primavera

Todas las fotografías son memento mori… Todas las fotografías atestiguan la despiadada disolución del tiempo.

SUSAN SONTAG, Sobre la fotografía

Me preguntará por qué sigo entonces en la Revolución. La Revolución es el huracán, y el hombre que se entrega a ella ya no es el hombre, es la miserable hoja seca arrebatada por el vendaval.

MARIANO AZUELA,Los de abajo

Cuando recuperó el equilibrio, alzó la cabeza hacia lo alto y sintió el estruendo estelar de la Vía Láctea retumbar en su interior.

YASUNARI KAWABATA,País de nieve

Y pienso también que quien no conoce Tijuana no conoce el mundo, porque en este enjambre de casuchas dejadas de la mano de Dios en medio de una desolación de colinas desérticas están juntos el infierno y el paraíso, y por eso es verdad que es un buen lugar para vivir y un buen lugar para morir.

JAVIER CERCAS, La canción de Tijuana

I. YACE FIERRO EN SU LECHO DE FANGO

UNA TARDE de octubre —luego de cuatro días de infructuoso buceo entre corrientes traicioneras— Kingo Nonaka encuentra el cadáver de Rodolfo Fierro en el fondo de la laguna.

Entre la opacidad de las aguas cenagosas Nonaka puede leer el horror en los ojos abiertos del general, la desesperación del último aliento petrificada en una mórbida bocanada por donde todo el fango de aquel pozo parece haber drenado.

Después de tanta cabalgata escupiendo fuego, Fierro ha muerto como un centauro, pues contemplado desde el visor de Nonaka aquello parece una grotesca figura mitológica, una monstruosa encarnación de hombre y caballo yaciente en el vientre del pantano, atrapado entre el barro y los hierbajos. La pierna izquierda del general aún está atorada en el estribo y el cuerpo de la bestia la aplasta contra el fondo. Penco y jinete hermanados para la eternidad en un mausoleo fangoso.

“El que a hierro mata a hierro muere” es un adagio que no se ha cumplido en este caso. Rodolfo Fierro repartió kilos de bala entre cientos de anónimas anatomías, pero el verdugo que lleva el ardiente metal en el apellido no tiene derecho a una heroica muerte por metralla. Al Fierro no lo mató el plomo sino el agua puerca de un charco. Una muerte estúpida, sin gloria alguna, absolutamente evitable.

Acaso por una fracción de segundo Nonaka tiene conciencia de estar cara a cara con un sanguinario carnicero, el más despiadado asesino parido por la tormenta revolucionaria, el alto mando que más vidas humanas segó con su propia mano. Aun en su mortuorio lecho al fondo de la laguna, Fierro parece encarnar un demonio, y Nonaka es la primera persona en el mundo que contempla su cadáver hinchado, reverdecido, a un paso de la podredumbre pese a la baja temperatura de las aguas, pero con cara de diablo hasta en la descomposición. Si por azar o maldición existe un infierno, ahí debe morar el alma de ese matón de gatillo fácil a cuyo cuerpo Nonaka ata una soga. La búsqueda ha terminado.

Extenuantes han sido los días de ese otoño desde aquella mañana en que su compadre Ricardo Nakamura lo llamó por teléfono al Hospital Civil y Militar de Ciudad Juárez y le pidió que corriera sin demora hasta Nuevo Casas Grandes para cumplir una misión urgente. La posibilidad de negarse estaba descartada. Aquello era una petición —o diríase una orden— de Francisco Villa.

Sólo hasta el momento de llegar a la estación de tren de Casas Grandes conoció Kingo Nonaka la naturaleza del encargo: había que sumergirse al fondo de la laguna Guzmán y sacar el cuerpo del general Rodolfo Fierro, hundido en sus heladas aguas de la manera más temeraria y pendeja.

La tropa ríe incrédula al ver llegar a ese oriental con cuerpo de niño, quien ha sido especialmente requerido por el general Villa para rescatar el cuerpo de su lugarteniente. La risa de la soldadesca deriva en socarrona carcajada cuando observan a aquel jovencito de ojos rasgados y metro y medio de estatura inmovilizarse en posición de flor de loto a la orilla de la laguna. Largos minutos transcurren sin que el hombre ejecute el más mínimo movimiento. Parece una pequeña estatua de barro con las piernas cruzadas, sordo e indiferente ante los gritos y las risas de más de medio centenar de hombres armados que no saben si aquello es un chiste o una tomadura de pelo.

Nonaka siente abandonarse y cruzar el umbral. Su respiración y su ritmo cardiaco se van acompasando. Ni el intenso frío ni la gritería de la tropa existen ya. Kingo conoce esa sensación desde su temprana infancia. Cuando era niño, en esa posición reposaba en las playas de la isla de Kyūshū.

Sin más herramienta que un visor y sus pulmones, Kingo Nonaka se sumerge entre los remolinos de esa laguna tramposa. El agua helada no hace mella en su piel y su cuerpo tiene la fuerza y la pericia natural para no dejarse arrastrar por los remolinos. A aguas más turbulentas se ha enfrentado desde su niñez, pero no es lo mismo buscar ostras entreabiertas que ir a rescatar el cadáver del más despiadado guerrero de la División del Norte. Mientras hurga en el fondo lodoso en busca del cuerpo irrumpe furtivo un déjà vu adolescente, cuando la pubertad lo sorprendió buscando perlas en las profundidades del océano. No cualquiera en Fukuoka pasaba la prueba para ser admitido en tan selecto grupo. Sólo aquel capaz de resistir tres minutos completos en el fondo marino podía sumarse al equipo de intrépidos buzos. Kingo fue el único de los seis hermanos varones de su familia que lo consiguió, acaso porque nadie más que él intuyó que la meditación antecede al buceo. El juego consiste en reducir las revoluciones cardiacas, poner la mente en blanco y saber liberar el oxígeno pocos metros antes de irrumpir a la superficie. Una vez arriba la clave es respirar pausadamente e ir recuperando el aire poco a poco. Aproximandamente nueve años han transcurrido desde su última inmersión en el Pacífico, y en esa década el tren loco de la vida ha arrastrado a Kingo Nonaka por improbabilidades e infiernos nunca narrados en las antiguas leyendas de Kyūshū.

Al momento de sacar el cadáver de Fierro de las profundidades de la laguna Guzmán, Kingo Nonaka tiene 25 años y medio de edad y la última década de su vida ha sido una desquiciante novela de acción y aventuras. El joven buzo puede presumir haber cruzado el Océano Pacífico desde Japón hasta Oaxaca, sobrevivido al infierno de los campos de caña y caminado descalzo más de tres mil kilómetros desde Salina Cruz hasta Ciudad Juárez a través de un país bárbaro cuyo idioma desconocía entonces. En el arsenal de sus recuerdos consta el haber curado la herida del mayor jerarca de la revolución antirreeleccionista, empuñado una carabina en la toma de Ciudad Juárez y curado a decenas de heridos en las infestadas planchas del Hospital Civil. Aún no ha cumplido los 26 y ya derrocha anécdotas en torno a las 14 batallas de las que ha sido partícipe, pero al momento de sumergirse en la laguna Guzmán, Kingo Nonaka no ha vivido todavía la tercera parte de su vida y ni siquiera intuye, obvia decir, el largo camino que aún le aguarda. No imagina que dominará un arte que ahora mismo desconoce e inmortalizará las primeras imágenes de una ciudad que apenas está naciendo pero tiene prisa por crecer; que será detective de un recién conformado cuerpo de policía y pondrá los cimientos de una escuela; que será el patriarca de una estirpe y su apellido irá hermanado por siempre al mito fundacional de una frontera; que será exiliado en su tierra adoptiva y puesto bajo una despiadada lupa aferrada a encontrar espías y potenciales criminales de guerra; que dos bombas apocalípticas caerán sobre la isla donde nació y su país de origen quedará reducido a escombros; que en su vejez recibirá condecoraciones y el homenaje del gobierno que en algún momento lo persiguió. Todo lo anterior ocurrirá, pero nada de eso —ni el pasado ni el futuro— deambula en la mente de Kingo Nonaka mientras tira de la soga para traer el cuerpo de Rodolfo Fierro a la superficie de la laguna. En ese momento su único recuerdo tangible es la sensación liberadora de arrojar el aire luego de tres minutos de respiración contenida mientras buscaba perlas en el Pacífico. Nada más ocupa su mente en la mañana del 19 de octubre de 1915, pues su piel parece tener una coraza contra el frío y sus oídos están blindados contra el barullo de más de medio centenar de soldados que aguardan en la orilla para dar el último adiós a su general.

La aleatoriedad o el destino irán conformando su caprichoso tejido, pero en ese preciso instante Nonaka es un hombre sumergido en una laguna chihuahuense a cuya superficie arrastra los despojos de un verdugo. El cielo de Casas Grandes es de un azul hiriente y su vida entera es una vela frente al viento.

II. UN ENFERMERO NIPÓN SE COLÓ A LA FOTO DEL CENTAURO

ÉSTA es la historia de un fotógrafo que por azares del caos revolucionario aparece como personaje secundario en una de las fotografías más reproducidas de la historia mexicana. Claro, en el momento en que esta imagen fue captada, el fotógrafo en cuestión no había tocado todavía su primera cámara y ni siquiera intuía que siete años después de aquel instante empezaría a ganarse la vida ejerciendo ese oficio.

Muchas de las fotografías más valoradas y reproducidas del siglo XX están relacionadas con la guerra. Así como los pintores de batallas vistieron salones imperiales con un mosaico que va desde Troya y Salamina hasta Trafalgar y Waterloo, los fotógrafos de trinchera se encargaron de ilustrar y multiplicar por millones la tormenta bélica de una centuria. El resultado es una galería de imágenes que acabaron convirtiéndose en objetos de consumo popular.

Puedes ser ajeno a los libros de historia y sin embargo es muy posible que alguna vez hayas visto la imagen del miliciano español tocado por un balazo que Robert Capa inmortalizó o te has impresionado al contemplar el rostro de la niña vietnamita corriendo desnuda con el cuerpo impregnado de napalm captada por Huỳnh Công Út. Quizá te hayas topado más de una vez con la trucada estampa de los soldados soviéticos colocando la bandera de la hoz y el martillo en lo alto del Reichstag berlinés frente a la cámara de Yevgeni Jaldéi o los marines estadunidenses izando las barras y las estrellas en Iwo Jima ante la lente de Joe Rosenthal. Ignoro si existe alguna estadística que documente los millones de reproducciones de esas imágenes, pero debe haber por lo menos un centenar de fotos bélicas que nos salen al paso una y otra vez en nuestra vida cotidiana.

Ahora bien, si limitamos esta galería a la historia de México, posiblemente la foto de guerra que nos resulta más familiar sea la de Francisco Villa entrando a Torreón. Si eres mexicano o has vivido en este país hay altísimas probabilidades de que hayas visto alguna vez esa imagen. ¿Alguna vez? Miento: la has visto muchísimas veces. Si cursaste tu educación básica en una escuela mexicana entonces la viste en tu libro de texto de sexto de primaria, cuando muy por encimita te enseñaron esa catarsis del caos llamada Revolución. La viste en estampitas, en postales, posiblemente en camisetas y, sin duda, la has visto colgada en alguna cantina pueblerina. Recientemente fue ampliada en tamaño mural para adornar una pared completa en el Palacio Postal de la Laguna con motivo del centenario de la batalla de Torreón. Tal vez no se ha transformado en trademark como la foto que Alberto Korda le tomó a Ernesto Che Guevara con su boina, pero sin duda alguna es la estampa más reproducida de la tormenta revolucionaria y ha quedado inmortalizada como la imagen icónica de Pancho Villa. Independientemente de la nacionalidad, cualquier libro, revista o sitio de internet que se ocupe de la Revolución mexicana suele ser ilustrado con ella.

No hace falta ser un profesional de la lente para concluir que en verdad es una muy buena fotografía. Impresiona la nitidez de la sombra de Villa y su caballo proyectada sobre el árido suelo de la región lagunera, lo que nos hace pensar que la foto fue tomada al caer la tarde. Ligeramente ladeado hacia su derecha con la diestra flexionada sobre la rienda, el Centauro del Norte luce un sombrero texano y una chaqueta color caqui. El caballo va flexionando su pata izquierda y abre ligeramente el hocico. La posición es de trote, no de galope. Es la tarde del 2 de abril de 1914 y la División del Norte está haciendo su entrada triunfal a Torreón tras 10 días de intensa batalla contra las fuerzas federales huertistas. La toma de la plaza representa un golpe durísimo a la dictadura de Victoriano Huerta, pues la región lagunera es la encrucijada a través de la cual se controla la cartografía del noroeste. Torreón es el cruce de caminos entre Chihuahua y Nuevo León, Durango y la frontera. Villa y la División del Norte están en la cima de su gloria.

El fotógrafo ha logrado captar de frente al caudillo revolucionario apenas a unos metros de distancia y lo ha inmortalizado en una imagen clásica, prototípica hasta el hartazgo, portada de por lo menos una decena de biografías de Villa. Todos hemos visto alguna vez un fragmento de esa estampa, que casi siempre aparece recortada, mostrando únicamente la figura del Centauro norteño y su sombra. Pero si tienes oportunidad de contemplar la fotografía completa te darás cuenta de que su periferia es bastante amplia y en ella se pueden distinguir con claridad por lo menos cinco jinetes cabalgando detrás de su general.

Aunque hayas visto mil veces esa imagen, es posible que no hayas reparado en el detalle en el que yace el centro neurálgico de esta historia. Fíjate muy bien: unos cuantos metros a la izquierda de Villa se observa la única carreta que aparece en la fotografía. Se trata de un carro ambulancia tirado por una mula y conducido por un hombre que porta un sombrero de ala ancha. Las facciones del conductor de la carreta no alcanzan a distinguirse, pero si el fotógrafo se hubiera acercado un poco más a tomarlo de frente descubriríamos un rostro de ojos rasgados, atípico y único en medio de esa tropa de rancheros norteños. Es un hombre menudo, delgado y correoso cuyo bigotito recortado es apenas una sugerencia. A sus 24 años parece estar curtido por la vida. Al momento de entrar a Torreón es el responsable de la enfermería en la División del Norte. Su silueta se ha inmortalizado en la foto más famosa de la Revolución mexicana y algo va a saber de fotografía este hombre en un futuro no tan lejano, aunque hasta esa tarde de primavera de 1914 nunca haya tomado una cámara en sus manos.

En el momento en que las tropas villistas entran a Torreón este joven de ojos rasgados es un enfermero cuya función en la vida es atender a los heridos de la tropa. No es, por cierto, un enfermero de retaguardia o que pase la vida metido en una tienda de campaña o en un improvisado hospital. A él suele vérsele en la línea del frente, y es por eso que Pancho Villa le ha tomado tanto aprecio. El responsable de la enfermería suele arriesgar la vida como un soldado más y su carreta ambulancia se abre paso entre un enjambre de balas perdidas.

Son muchos los caídos en medio de ese huracán de plomo. Sobra la anárquica artillería y el fuego amigo, los carros de dinamita y las bestias desbocadas. La ruleta de la guerra pudo caer en un casillero mortal y disponer que el nombre de este enfermero nipón se perdiera entre el millón de cadáveres que va dejando por herencia el ciclón revolucionario. Perfectamente pudo ser abatido esa tarde de abril en Torreón, como pudo caer en Ojinaga o dos meses más tarde en Zacatecas, pero la aleatoriedad, que a veces refina sus caprichos, dispuso que este hombre viviera para contarla y que años más tarde, al estallar la paz, se convirtiera en el padrino de la fotografía profesional en la ciudad de Tijuana, oficio que alternará con el de detective y mecánico automotriz. Su nombre es Kingo Nonaka, un súbdito japonés cuya vida entera es una aventura, un ritual de aferres y azares que intentaré narrar en estas páginas.

III. ROMPECABEZAS EN SEPIA

EL HOMBRE que está sentado frente a mí en una mesa del Archivo Histórico de Tijuana cumplirá 87 años de edad en primavera, pero su voz y su mirada nada tienen que ver con el estereotipo de la senectud. Posee el atípico don de saber contar con claridad una historia y enganchar a su interlocutor. Lleva un saco color beige, bufanda negra y boina gris. El apretón de su mano es firme y el fluir de su relato es tan coherente como armónico. Ni asomo de redundancias o confusiones en la avalancha de anécdotas que me va compartiendo a lo largo de la mañana. Se llama Genaro Nonaka García, y aunque su rostro evidencia la estirpe japonesa, él es tan tijuanense como la ensalada césar y la avenida Revolución. Genaro, el hijo menor de Kingo Nonaka, nació en Tijuana el 17 de mayo de 1930 y ha vivido en esta ciudad la mayor parte de su vida.

Me he reunido con él para que me platique la historia de su padre y me explique la suma de aleatoriedades que llevaron a un joven buscador de perlas de la isla más austral de Japón a transformarse en el jefe de enfermeros de la División del Norte.

Toda existencia es la suma de varios millones de causalidades, pero al voltear atrás para mirar el enramado de su árbol genealógico reparo en que tener a este hombre sentado frente mí una mañana de enero de 2017 es el non plus ultra de la improbabilidad. No pocas veces he charlado con Genaro Nonaka en los últimos seis años y ya en ocasiones anteriores me ha compartido anécdotas de su vastísimo álbum familiar, pero hoy mi ánimo es distinto. Acaso lo que hace diferente a esta mañana es que le he pedido que nos reunamos con la idea de platicar largo y tendido, sin límite de tiempo, pues en mi cabeza ya va tomando forma el dibujo del libro que desde hace mucho tiempo deseo construir. Siempre he sabido que quiero escribir sobre Kingo Nonaka y su entorno, y de hecho le he dedicado ya algunos textos periodísticos, pero sólo hasta este invierno tan cargado de negros presagios y hostilidades me he puesto manos a la obra con verdadero afán de no parar en lo que pretendo sea una carrera de largo aliento.

Las historias suelen ser caprichosas. A veces se insinúan y nos rondan de cerca durante años; nos guiñan un ojo, nos tocan la pierna por debajo de la mesa y nos arrojan destellos de lo extraordinario que sería narrarlas, pero todo se reduce a un juego de seducción, un idílico castillito mental del que nunca brota una primera piedra. Hay una idea que durante meses se aloja en lo profundo de la cabeza y cuando parece que va a germinar acaba diluyéndose como un puño de arena. Muchas quedan solamente en eso, en meras tentativas y fugaces deseos. Hay una vasta galería de libros que he deseado escribir y nunca fueron más allá de un garabateo de dos hojas.

¿Cuál fue el impulso que me llevó a sumergirme enteramente en la historia de Kingo Nonaka y a dedicarme a ella de tiempo completo? Sería grandilocuente y pretencioso hablar de una señal o una revelación, pero lo cierto es que pasada la Navidad de 2016 tuve la certidumbre de que este libro no podía esperar eternamente, que debía dejar de lado todo lo que estaba haciendo y dedicarme al proyecto de lleno. Coincidí con Genaro el pasado 26 de enero en la presentación de un libro.

—Necesito hablar con usted —le dije—, pero no puede ser de pisa y corre. Voy a robármelo varios días, a lo mejor meses.

Genaro sonrió y dijo que me llamaría. Anoche sonó mi teléfono y quedamos en encontrarnos esta mañana.

Conocí a Genaro Nonaka durante la agonía del verano de 2010, gracias a Gabriel Rivera, director del Archivo Histórico de Tijuana. Inmersos en los festejos del bicentenario de la Independencia, Gabriel me comentó que el señor Nonaka, trabajando en equipo con el profesor Fernando Aguilar Robles, había logrado reunir la colección perdida de su padre, una descomunal galería fotográfica que muestra la Tijuana de la década de 1920. A grandes rasgos me puso en antecedentes y me habló de Kingo Nonaka, el extraño japonés que fungió como enfermero de Pancho Villa. Lo que casi nadie sabe, me dijo Gabriel, es que ese japonés fue el encargado de rescatar el cuerpo de Rodolfo Fierro de las profundidades de la laguna donde se ahogó. La historia del buzo nipón sacando al más sanguinario pistolero villista del fondo de un pantano fue un imán demasiado fuerte y fue el primer pasaje por el que pregunté a don Genaro cuando Gabriel me lo presentó en aquel septiembre del bicentenario.

Lo primero que Genaro Nonaka transmite es esa esencia de antes, contenida acaso en el tenue aroma a agua de colonia que irremediablemente me trae el recuerdo de mi abuelo. Suele usar boina o sombrero y no recuerdo haberlo visto nunca sin saco. Es un hombre que parece irradiar un porte natural y se conduce con sobria caballerosidad, no exenta de un fino sentido del humor. De repente, en su charla irrumpe una elegante ironía o un repentino chascarrillo. Me gusta su manera de compartir anécdotas haciéndome preguntas, marcando suspensos o jugando con adivinanzas.

Cuando lo conocí me contó que trabajaba en la recuperación y la edición de las memorias de su padre, garabateadas a mano en un cuaderno y yacientes en el baúl de los recuerdos familiares.

Con el apoyo de Gabriel Rivera y del editor Rafael Rodríguez, Genaro materializó el sueño de ver el manuscrito de su padre transformado en el libro Kingo Nonaka. Andanzas revolucionarias, que salió de la imprenta en noviembre de 2014 publicado por Artificios, sello editorial mexicalense.

El libro, de 82 páginas, incluye un prólogo a cargo de Rivera y una introducción de Genaro Nonaka en la que narra el peregrinaje de su padre desde Japón hasta México y su azarosa incursión en el movimiento revolucionario. La parte final del volumen está conformada por 18 páginas de fotografías. Los pasajes narrados en primera persona por Kingo Nonaka se reducen tan sólo a 35 páginas. Su historia arranca con el fortuito encuentro en Casas Grandes, Chihuahua, que determinó su ingreso al ejército revolucionario en 1911, y concluye con la disolución de la División del Norte, cuatro años después. Si bien ese cuatrienio representa el periodo más intenso de su vida, lo cierto es que Kingo Nonaka pudo haber escrito una monumental autobiografía en la que no habría necesitado contar mentira alguna para hacerla parecer una novela de aventuras. Sorprende la sobriedad y la mesura de su testimonio. Ni pizca de heroicidad, grandilocuencia o sentimentalismo en su narrativa. Es la suya una escritura humilde, minimalista, magra en adjetivos.

Kingo Nonaka. Andanzas revolucionarias ha navegado con buen viento. Genaro Nonaka y Gabriel Rivera llevaron a cabo una gira de presentaciones por diferentes rincones del país, donde el libro fue recibido como una grata sorpresa, un secreto muy bien guardado de la historia revolucionaria. La obra fue presentada con gran éxito en Ciudad Juárez, Casas Grandes, Chihuahua, Torreón y la Ciudad de México. El texto llamó la atención de la comunidad nipona e incluso la embajada de Japón en México recibió a Genaro Nonaka y le ofreció gestionar su traducción.

Hay en la historia de Kingo Nonaka demasiados elementos que serían amados por la cultura hollywoodense: aventura extrema, situaciones al límite, superación de la adversidad, sentimientos nobles, aprendizaje constante, proyectos innovadores, perfidia e ingratitud y justicia final a la memoria. A mí me llama la atención la improbable vereda de vida del personaje pero también su entorno. A Nonaka le tocó abrir demasiadas brechas y colocar piedras fundacionales. Encarna el primer gran éxodo japonés de la historia y permite dimensionar la magnitud y la trascendencia de la migración de sus connacionales a México. En el ocaso del Porfiriato hubo entidades mexicanas como Oaxaca, Chiapas, Aguascalientes, Jalisco, Chihuahua y Baja California que se convirtieron en hogar de cientos o miles de japoneses. Nonaka es, sin duda, el que fue partícipe o testigo de más hechos de trascendencia histórica, pero no fue el único nipón en involucrarse en la Revolución mexicana.

Más allá de su participación en batallas y su cercanía con personajes como Madero y Villa, Nonaka encarna el mito fundacional de Tijuana y el nacimiento de la fotografía profesional en esa frontera. Representa la profesionalización de la labor detectivesca y también la multiculturalidad de una ciudad cuyo nacimiento rompió el canon de espada, cruz, catedral y plaza de armas que caracterizó a las primeras piedras de las urbes virreinales. Su vida es un constante aprendizaje, un permanente cambio de piel para superar desafíos y adaptarse a realidades contrastantes.

El camino de Nonaka también desnuda un episodio oscuro y vergonzante de la historia mexicana que tiene que ver con la persecución de la comunidad japonesa durante la segunda Guerra Mundial.

Kingo Nonaka vivió tiempos turbulentos. Salió de una tierra en metamorfosis para llegar a un país donde estalló una revolución violenta que vivió desde la primera línea del frente. Tuvo que colocar las primeras piedras de un pequeño poblado que en menos de una década se transformó en la Ciudad del Pecado y en cuya policía le toca introducir una nueva metodología de trabajo. Cuando su vida parece navegar por aguas tranquilas estalla una guerra al otro lado del mundo en la que su país de origen es el enemigo. Aunque esté por cumplir cuatro décadas de radicar en México, su origen nipón lo convierte en sospechoso.

No menos turbulentos son los tiempos en que comienzo a narrar esta historia. Me reúno con Genaro Nonaka la mañana del 30 de enero de 2017 y todo alrededor parece estar en la antesala del total desbarrancadero. Hace 10 días Donald Trump ha llegado a la Casa Blanca y cada nuevo amanecer parece llegar con amenaza de cataclismo. Desde la ciudad de los migrantes aguardamos el próximo exabrupto del mayor enemigo mundial de la migración, mientras las calles son tomadas por miles de manifestantes. En este mes Baja California ha vivido las protestas ciudadanas más nutridas e intensas de su historia. Lo que comenzó como un reclamo contra el incremento en los precios del combustible se transformó en una rebelión contra las cada vez más descaradas corruptelas del gobernador Francisco Vega de Lamadrid. Aunado a ello, la criminalidad vuelve a alcanzar cifras escalofriantes. El año 2016 cerró con más de 900 asesinatos, pero el nuevo parece llegar con peores presagios, pues tan sólo en enero de 2017 se alcanza una cifra de 104 homicidios, más de tres por día. Al incremento en las deportaciones en los Estados Unidos y al desempleo lacerante se suma una descomunal diáspora haitiana que ha convertido las calles del centro tijuanense en un nuevo Puerto Príncipe. Hay alrededor de 10 mil haitianos que han llegado a la ciudad en los últimos seis meses. Su sueño es ser admitidos como refugiados en los Estados Unidos pero las semanas transcurren y poco a poco se van resignando a que la vida no va a sonreírles. Ante la indiferencia del gobierno, unas cuantas organizaciones ciudadanas se encargan de ofrecerles sustento y cobijo. El éxodo es como un tornado de almas, en cada una de las cuales hay una historia. Imposible siquiera intuir si entre los haitianos habrá un Nonaka y si el mal viento que sopla del otro lado de la frontera anticipa una nueva hecatombe.

El Archivo Histórico de Tijuana se ubica en el antiguo palacio municipal, sobre la calle Segunda, una de las vialidades más antiguas de la ciudad. La Segunda, cuyo nombre oficial es Benito Juárez, aparece en decenas, o acaso en cientos, de fotografías tomadas por Kingo Nonaka. Si en la avenida Revolución transcurría la fiesta interminable, en la Segunda lo hacía la vida política de la naciente ciudad. La Tijuana a la que Nonaka llegó en 1921 tenía 1 021 habitantes, pero la de 2017 suma cerca de dos millones. La calle por la que camino rumbo a mi cita con don Genaro es caótica, infestada de vendedores, mendigos y borrachos trasnochados. Desde los puestos donde aún sobreviven los agonizantes diarios impresos asoma la cara descompuesta de Donald Trump lanzando la amenaza del día junto a las fotos de ejecutados envueltos en cobijas o colgados de los puentes con narcomensajes. Pronto se cumplirán 100 años del arribo de Kingo Nonaka a esta ciudad, pero la puerta de entrada y el patio central del antiguo palacio municipal son los mismos que aparecen en sus fotografías. El hijo de Kingo ya me está esperando con un tesoro en blanco y negro bajo el brazo.

Genaro Nonaka coloca frente a mí un par de carpetas. La mesa se va cubriendo de fotografías en blanco y negro. Son cientos de imágenes en las que habita una Tijuana de leyenda, una ciudad que no se parece nada a la actual.

Kingo Nonaka aparece en unas cuantas fotografías de guerra, pero en los años veinte le toca ser el hombre tras la cámara que ha de retratar los tiempos de paz de una ciudad que apenas está naciendo. Sobre la mesa hay estampas de una Tijuana joven, casi niña. Desfiles, carnavales, bodas, ceremonias cívicas, partidos de béisbol, fiestas que nunca acaban. Acaso la historia de Kingo Nonaka pueda explicarse a partir de un descomunal rompecabezas en sepia, una gran vereda en blanco y negro donde a cada paso se va consumando la metamorfosis de un migrante, de una ciudad de tránsfugas y de un país que intentaba volver a vivir en paz. Genaro despliega fotografías como quien arroja una baraja para leer el futuro. En cada imagen hay una historia y una clave. Cada una podría representar una primera escena o un giro para este relato, un ritual de azares.

Me gusta comenzar las historias a partir de una escena o una imagen. He narrado a Nonaka sacando el cuerpo de Rodolfo Fierro de la laguna Guzmán o conduciendo su carro ambulancia a unos metros de Villa en la fotografía más famosa de la Revolución mexicana, pero acaso este relato deba remontarse al viento originario que hizo volar la semilla varios años antes de ser fecundada. Los astros y su colocación tendrán algo que ver en su destino. Hay un asunto relativo a movimientos planetarios con el que comenzará el aleatorio tejido de esta historia. Es hora de empezar por el principio y viajar al otro lado del Pacífico, allá donde dicen que nace el Sol.

IV. CUANDO VENUS ATRAVIESA EL SOL NACIENTE

TODA historia es el resultado de un cúmulo de improbabilidades y caprichos de la aleatoriedad, pero para que la gran aventura de Kingo Nonaka sea posible va a ser precisa, en el sentido más literal y científico de la expresión, una atípica alineación de astros que ocurre dos veces en un siglo. Acaso la semilla de este relato empieza a germinar en el momento en que Venus transita por la órbita del Sol y es captada por los telescopios de una Comisión Astronómica Mexicana que ha instalado un par de observatorios en los alrededores de la ciudad de Yokohama en Japón. Es el 9 de diciembre de 1874 y faltan exactamente 15 años para que Kingo Nonaka llegue al mundo en Fukuoka.

La existencia de esos observatorios temporales en los que ondea la bandera del águila y la serpiente en la tierra del Sol naciente marca un parteaguas en la historia de la ciencia en México. También representa el inicio de las relaciones diplomáticas entre mexicanos y nipones que indirectamente derivará, tres décadas más tarde, en la gran travesía de Nonaka.

Hasta muy pocos años antes de esa alineación de astros habría sido impensable que en territorio japonés fuera izada una bandera extranjera. También habría sido imposible encontrarse con una misión de astrónomos y geógrafos mexicanos del otro lado del océano, por la sencilla razón de que hasta antes de 1874 el gobierno de México no había patrocinado nunca una travesía cuyo único fin fuera meramente científico; en este caso, la contemplación de un planeta en el momento de cruzar frente a la órbita del Sol. Los integrantes de la Comisión Astronómica son los primeros científicos mexicanos de la historia que parten al extranjero a una misión apoyada oficialmente por el gobierno de su país.

Para México, pero sobre todo para Japón, la segunda mitad del siglo XIX está llena de primeras veces. Ambas naciones acaban de pasar por traumáticos episodios frente a potencias extranjeras y se encuentran inmersas en una dura metamorfosis hacia la industrialización y la modernidad.