Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

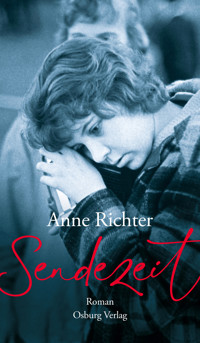

Umfangreiche Familiensaga über drei Generationen. Einfühlsam, persönlich, präzise. Anne Richters großer Deutschlandroman gibt Geschichte und Gegenwart ein menschliches Antlitz. In ihrem Romandebüt erzählt die Teilnehmerin am Bachmann-Preis 2011 davon, wie persönliche und gesellschaftliche Brüche Menschen verändern. Sie erweist sich dabei als sensible Chronistin in unruhigen Zeiten, die das feine Netz aus unausgesprochenen Gefühlen eindrucksvoll zwischen den Zeilen zu spannen weiß.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 318

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Anne Richter

Fremde Zeichen

Roman

Saga

Für Judith

Personen

Margret

Hans

Sonja, Hans’ und Margrets Tochter

Johanna, Margrets Mutter

Friedrich, Margrets Vater

Lene, Hans’ Mutter

Erwin, Hans’ Vater

Ein wärmeres Land

Sonja · 1992

Sonja schaute hinaus zu der Linie, die Himmel und Meer voneinander trennte. Sie hatte Afrika – den Kontinent, der dort begann, wo das Wasser auf Land traf – noch nicht bereist.

Zurückgelehnt und sich mit den Händen abstützend, saß sie auf ihrer Jacke, die sie an einer Stelle unweit des Strandes über einen der kalkfarbenen, das Ufer säumenden Steinbrocken gebreitet hatte. Einige hundert Meter hinter ihr verlief die Marseiller Küstenstraße, von der das unablässige Rauschen des Verkehrslärms zu ihr drang, während das Meer still und beinahe unbewegt mit sacht gekräuselter Oberfläche vor ihr lag.

In Deutschland war es Anfang März niemals so warm gewesen, dass sie außerhalb der Wohnung keine Jacke zu tragen brauchte. Ein Stück des vielfarbig gemusterten Stoffs hing rechts am Stein herab, und aus der Jackentasche lugte ein Streifen Papier hervor, der letzte Brief der Eltern. Ob sie, kaum zwanzigjährig, das Kind gewollt habe? Ob sie jetzt für immer dortbleiben wolle? Ob die Eltern Sonja besuchen kommen könnten?

Den Blick erneut auf die sonderbar klare Linie am Horizont gerichtet, strich Sonja mehrere Male über die Wölbung ihres Bauches.

Sie hatte den Eltern bereits geantwortet: Ja, sie habe das Kind gewollt, sie könnten sie auch gern besuchen kommen, doch ob sie für immer hierbleibe, das wisse sie nicht.

Mittlerweile war es dem Baby in der Enge des Bauches nicht mehr möglich, sich ohne Tritte oder zarte Faustschläge umzudrehen. Das Meer wurde jetzt unruhiger, ein leiser Wind trieb kleine Wellen an den Strand, als Sonja die Bewegungen des Kindes spürte. Kein Klopfen wie zu Anfang der Schwangerschaft, nein, nun kämpfte das Kind um mehr Platz.

Sonja schloss die Augen und hob den Kopf.

Sie sah die Eltern im Wohnzimmer einander gegenüberstehen, den Vater mit schwarzem Haar, die blonde Mutter, vor den bereits zugezogenen Gardinen, während draußen auf dem Armeegelände die sowjetischen Soldaten sangen, begleitet von einem Akkordeon. Die Worte der Eltern übertönten den Gesang.

Sie war acht Jahre alt gewesen und noch einmal aufgestanden, um zur Toilette zu gehen, ein dünnes Mädchen mit knabenhaft kurz geschnittenem Haar. Die Eltern schienen ihre im Türrahmen stehende Tochter nicht zu bemerken. Obwohl die Weise, in der die beiden sich anblickten, Sonja sehr erschreckte, ging sie erst hinaus, als der Vater seine Hand gegen die Mutter erhob.

Viele Abende lang hörte sie vom Kinderzimmer aus die erregten, unnachgiebigen Stimmen der Eltern und stand auf, um sie wieder und wieder einander gegenüberstehen zu sehen, sich mit Blicken unerbittlich angreifend und verteidigend.

Sonja öffnete ihre Augen. Der unbekannte Kontinent dort hinten. Hatte es nicht einmal die Suche nach dem innersten Afrika gegeben, bevor sie, so wie ihre Freunde, die ihr vertraute Stadt verlassen hatte?

Während der Vater Tag für Tag wie gelähmt die Nachrichten im Fernsehen verfolgte und die Mutter auf dem großen innerstädtischen Platz, im Gedränge Hunderter von Menschen, zu den Rufen, dass sie das Volk seien, nicht ohne Hoffnung schwieg, saßen Sonja und ihre Freunde, wenn sie nicht selbst demonstrierten, täglich nach dem Unterricht beieinander, redeten und gestikulierten, um passende Worte für Theaterstücke und Aufrufe zu finden, die sie an die Menschen ihrer Stadt richten und mit Zitaten und Vorschlägen versehen würden, wie es in den Schulen, den Büros, den Betrieben weitergehen könnte. Solange wir an unsere Zukunft glauben, brauchen wir uns vor unserer Vergangenheit nicht zu fürchten. – Was uns ersticken machen kann: aus der bewegten Zeit in eine stehende zu fallen. So nah schien ihnen plötzlich ein wärmeres Land, obwohl es auf den Winter zuging.

Später brüllten die Demonstranten auf dem Platz stakkatoartig, dass sie ein Volk seien, und die Mutter suchte schwitzend und von Übelkeit befallen einen Weg zum Rand der Menschenmenge, in der Bierflaschen geschwenkt und gepfiffen wurde, wenn einer sich am Mikrofon als Genosse zu erkennen gab. Wenn man bloß normal miteinander reden könnte!, hatte die Mutter einmal, als sie von einer Demonstration heimkehrte, gesagt, und Sonja war unsicher, ob sie dabei an die Menschen auf dem Platz oder an sich selbst und den Vater gedacht hatte.

Sie hätte auch Sonja und ihre Freunde meinen können, wenn Sonja ihrer Mutter je davon erzählt hätte, wie es ihnen plötzlich nicht mehr gelang, Sätze zu Papier zu bringen, die ihren Ideen entsprachen. Ein falsch gesetztes Komma, eine Bedeutungsnuance konnten mit einem Mal zu langen Diskussionen führen, an deren Ende sie missgelaunt auseinandergingen. Anfangs stritten sie noch miteinander, kompromisslos ein jeder, dann aber wichen ihre Auseinandersetzungen stetig einem schwunglosen Hin und Her der Meinungen. Die stehende Zeit. Die Sprechpausen wurden von Zusammenkunft zu Zusammenkunft länger, sie blickten einander seltener an, drehten ihre Weingläser mit gesenktem Kopf zwischen den Fingern, schwiegen. Bis der Tag kam, an dem einer der Freunde mit klarer Stimme in die bedrückende Stille hinein sagte, er habe vor kurzem einen Flug gebucht, weil es in Afrika, dem wirklichen Afrika, anderes zu tun gebe als lächerliche Gespräche über Wörter zu führen. Sonja hatte ihren Kopf hochgerissen und gedacht: Gar nichts gibt es für dich dort zu tun. Doch während sie in die erschrockenen Gesichter der anderen blickte, sah der Freund versonnen aus dem Fenster und murmelte: »Und die Wärme, wisst ihr.«

Kurz darauf verließ einer nach dem anderen den Kreis, und Sonja, die nicht die Letzte sein wollte, überlegte fröstelnd, wohin sie gehen werde.

Seit das Kind in ihrem Bauch wuchs, fror Sonja nicht mehr.

Trotz des Windes, der nun stärker wehte, zog sie ihre Schuhe und Strümpfe aus und schmiegte ihre nackten Fußsohlen an den lauwarmen Stein. Sie wäre gern zum Ufer hinabgeklettert, um ein paar Schritte durch das Wasser zu gehen, fürchtete jedoch, auf den glatten Steinen auszugleiten und, durch ihren Bauch weniger beweglich, sich nicht geschickt abfangen zu können.

Sie wandte ihren Blick zur Seite, den schroffen, spärlich bewachsenen Kalkfelsen zu, die keine Ähnlichkeit mit den Hügeln ihrer Geburtsstadt hatten.

Als sie vor über einem Jahr hier angekommen war, hatte die große französische Stadt zunächst ihren Abscheu erregt, weil sie staubig und lärmend von Autos und Bussen war, die auch in unmittelbarer Nähe des Meeres fuhren und sich hupend gegenseitig antrieben, weil ihre Straßen endlos schienen und die Parks, in denen man sich für eine Weile zurückziehen konnte, in unmäßigen Abständen über die Stadt verteilt lagen. Dennoch war Sonja nicht zurückgefahren.

Einige Tage vor ihrer Abreise – sie wohnte noch bei ihren Eltern – hatte sie nach einem abendlichen Kinobesuch leise die Wohnungstür aufgeschlossen und war eingetreten, ohne dass die Eltern sie bemerkten. Wie damals blieb sie im Türrahmen des Wohnzimmers stehen und beobachtete die beiden.

Der Vater hielt die Hände der Mutter zwischen seinen, den Blick schamhaft gesenkt, und sagte fast unhörbar: »Meine liebe Margret.« Er wirkte verunsichert, beinahe ängstlich, während die Mutter lächelnd und langsam ihre Hände aus seinen löste und ihm kameradschaftlich über die Schulter strich.

Vor Erstaunen und mit dem Gefühl, Zeuge einer intimen Szene zu sein, schlich Sonja rasch aus dem Zimmer und ging zu Bett, ohne einschlafen zu können.

In den letzten Jahren vor dem Umbruch waren die Streitigkeiten zwischen den Eltern einem gleichgültigen Umgang miteinander gewichen. Sie beschimpften sich zwar nicht mehr, berührten sich jedoch auch nicht. Nie hörte Sonja sie liebevoll miteinander sprechen.

Vielleicht würde in der Ferne alles seinen Sinn bekommen, hatte Sonja schließlich gedacht.

Rechts, wo der weiße Kieselsteinstrand verlief, rannten mehrere Kinder ungestüm in Sonjas Richtung, bald auf den trockenen kreidigen Steinen, bald mit den Füßen im Wasser. Sonja würde nach der Geburt des Kindes wieder hierherkommen, weil es ein Ort war, an dem sich Kinder jenseits der großen Straßen ungehemmt bewegen konnten, kein vollkommen stiller, doch ein friedlicher Ort, auch zum Rückzug nach einem heftigen Streit mit Laurent geeignet.

Obwohl das Kind seit einer Weile unablässig gegen Sonjas Bauchdecke stieß, empfand sie nun zum ersten Mal einen leichten Schmerz rechts neben dem Nabel. Spürte es, wenngleich Sonja weder gesprochen noch ihre Sitzhaltung geändert hatte, ihre tiefe Beunruhigung? Darüber, dass kein Tag verging, ohne dass sie Laurent, mit dem sie gemeinsam das Kind großziehen wollte, bekämpfte.

Die fremden Kinder, sie waren vielleicht sechs oder sieben Jahre alt, spielten jetzt in ihrer Nähe, bemüht, aus dem Kieselsteinsand Burgen und Wälle zu bauen, die, von unbeständiger, haltloser Form, sogleich zusammenbrachen. Daraufhin fuhren sie mit kleinen Kreidesteinen über ihre Waden und Füße, als ob sie etwas darauf zeichnen wollten. Weil nur rote Striemen sichtbar wurden, warfen sie die Steine mit lauten Rufen ins Wasser und wetteiferten, wessen Stein am weitesten flöge.

Sonja versuchte sich vorzustellen, wie ihr eigenes Kind in ein paar Jahren mit anderen Kindern spielte. Es gelang ihr nicht, dem Ungeborenen ein Aussehen zu verleihen. Stattdessen sah sie sich selbst, die nun Erwachsene, wie aus früheren Fotografien herausgelöst und in eine andere Umgebung versetzt.

Sie warf noch einmal einen Blick auf die Linie, die hellblau oder meeresblau sein konnte. Dann zog sie ihre Strümpfe und Schuhe wieder an, stand vorsichtig auf und verschränkte die Hände kurz unter ihrem Bauch, ehe sie dem Meer den Rücken zuwandte und mit den Füßen tastend über die allmählich flacher werdenden Steine in Richtung der Küstenstraße ging.

Kommunistenzicke

Margret · 1965

Heute Morgen begegnete ich meinem Vater im Hof der Universität. Unsere Schritte hallten im Karree der jahrhundertealten Gemäuer. Mein Vater wich meinem Blick aus, bis wir voreinander stehen blieben, uns verlegen musterten und er mich schließlich fragte, wie meine Prüfungen liefen und was ich in den Semesterferien vorhabe. Ich erzählte ihm, dass ich mit Hans gemeinsam eine kleine Reise plane.

Die Wut, die sein verständiges, unzugängliches Nicken einst hervorgerufen hatte, war verflogen. Ich nahm es hin, dass mein Vater weder Überraschung zeigte noch nachfragte, wohin wir reisen wollten.

Auf seiner Stirn zogen sich die beiden vertrauten Linien zu seinen Augen hin, die seinem Gesicht – wie ein Student mir gegenüber einmal behauptet hatte – den Ausdruck fortwährender Nachdenklichkeit verliehen. Seine sorgfältig gepflegte Kleidung erinnerte mich an Marie, die Haushaltshilfe, die ihm die Hemden und Krawatten bügelte, seine Fliegen zurechtzupfte, an ihr selbstbewusstes Stapfen durch unser Haus, ihr leises Ächzen beim Putzen der Badewanne und den Geruch nach Reinigungsmittel. Mein Vater hingegen roch nach süßlichem Pfeifentabak, ich schloss kurz die Augen und schwankte, weil ich müde vom nächtelangen Lernen war und weil sich mir Erinnerungsbilder aufdrängten.

Um unser Schweigen zu brechen, fragte ich ihn nach meiner Mutter. Er erwiderte, dass es ihr ganz gut gehe. Als er verstohlen auf seine Armbanduhr schaute, drehte ich mich um und hob meinen Kopf zu der großen Uhr am Turm des Universitätsgebäudes. Er schien es nicht zu bemerken. Beim Abschied streckte er mir seine Hand entgegen, die merkwürdig ungelenk und ohne Spannung in der Luft hing. Sie war warm, und ich konnte die Hornhaut auf seinen Fingerkuppen spüren.

Als ich wieder allein auf dem Hofplatz stand, suchten meine Augen die Fenster nach Zeugen unserer Begegnung ab. Erleichtert schweifte mein Blick weiter zum mittäglich hohen Himmel, an dem ein Mauersegler kreiste. Mir schwindelte erneut, so dass ich den Blick auf die Pflastersteine hinabsenkte und ein paar Schritte bis zur Wand des Universitätsgebäudes ging. Der flüchtige Geruch des Pfeifentabaks begleitete mich.

Was ist das für ein Mensch?, fragte ich mich, gegen die Mauer gelehnt. Vergangenen Herbst habe ich die Hoffnung aufgegeben, dass er mich als sein Kind erkennt, mir Gedanken, gar Empfindungen widmet. Bei meinem letzten Versuch, ihn aus seiner Höhle zu locken, sprang er tatsächlich heraus, doch nur, um mich, den Angreifer, mit misstrauischem Knurren zu vertreiben und sich anschließend wieder in seinen Bau zurückzuziehen.

Während seiner Vorlesung für Hörer aller Fakultäten, die ich von Zeit zu Zeit besuchte, setzte ich mich gewöhnlich in eine der hinteren Reihen. An jenem Tag aber fand ich nur noch einen Platz in der Mitte des Hörsaals. Mein Vater sprach über die Aufgaben der jungen Generation bei uns und in Westdeutschland, über Bücher, die helfen könnten, diese Aufgaben zu erfüllen. Die jungen Leute, insbesondere im Westen, müssten lernen, gegen die Generation ihrer Eltern aufzubegehren und die faschistische Vergangenheit in Frage zu stellen. Die meisten Studenten beugten sich über ihre Hefter oder starrten meinen Vater unverwandt an. Obwohl ich die politischen Ansichten meines Vaters gut zu kennen glaube und sie sogar meist teile, reizte es mich in dem Moment, ihm zu widersprechen.

Meine Vermutung, dass mein Vater mich bislang in seiner Vorlesung nicht bemerkt hatte, schien sich zu bestätigen, als ich meinen Arm hob und langsam aufstand. Es erfüllte mich mit Genugtuung, dass ihn meine Anwesenheit beunruhigte. Seine glatte, stets rasierte und blasse Gesichtshaut rötete sich, er drehte sich vom Pult weg und lief einige Schritte in Richtung des hinteren Ausgangs, als ob er aus dem Saal flüchten wollte. Kurz bevor er die Tür erreichte, machte er überraschend kehrt, legte seinen Kopf in den Nacken und forderte mich mit einer unmerklichen Handbewegung zum Reden auf. Ich erschrak, errötete ebenfalls und sagte, mit starrem Blick zur hinteren Ausgangstür, dass ich nicht wisse, egal unter welchen Umständen, ob ich mit meinem Vater brechen könnte. Während ich eilig wieder Platz nahm, spürte ich die Blicke der Studenten auf mir ruhen. Dann klatschte jemand, andere begannen zu flüstern, einer erhob sich und sprach erregt von den Gaskammern, den Lagern, Leichenbergen, vom Schweigen der Massen. Im nächsten Augenblick schämte ich mich für meine Aussage.

Nachdem der Student zu Ende gesprochen hatte, sagte mein Vater mit fester Stimme, einem Zuhörer nach dem anderen ins Gesicht blickend: »In unseren Zeiten hat sich das Private dem Gesellschaftlichen unterzuordnen.«

Ein leises Murren zog durch den Raum; wessen Stimme an dem Geräusch beteiligt war, blieb unergründbar. Es stimmte mich nicht milder, endlich die Gewissheit zu haben, dass mein Vater mich und meine Schwestern nicht einfach vergaß, sondern dass sein Mangel an Aufmerksamkeit seiner Weltanschauung entsprach. So rief ich, ohne ein weiteres Mal aufzustehen, dass er schon einmal mutiger gewesen sei, damals, geriet aber ins Stammeln, weil ich merkte, dass ich kaum etwas darüber wusste. Es hatte ein Parteiverfahren gegeben, dessen genaue Umstände ich nicht kannte.

Mein Vater ging nicht darauf ein und setzte seine Vorlesung fort. Da seiner Rede jedoch nun der übliche Elan fehlte, wuchs in mir die Hoffnung, einen wunden Punkt berührt zu haben, und diese Hoffnung war noch auf dem Heimweg von der Universität stärker als jedes andere Gefühl. Je länger ich allerdings darüber nachdachte, desto unpassender kam mir mein Auftreten während der Vorlesung vor.

Einige Tage später läutete es am Abend zweimal an meiner Tür. In den vergangenen Tagen hatte ich bei jedem Klingeln gehofft, dass es noch einmal ertönen würde, weil zweimaliges Läuten unser Familienzeichen war. Wenn ich als Schulkind den Schlüssel vergessen oder in den ersten Studienjahren gelegentlich meine Eltern besucht hatte, erkannten sie an der Anzahl der Töne, dass es unnötig war, sich umzuziehen, benutzte Kaffeetassen vom Tisch zu räumen oder rasch ein Fenster zu öffnen, damit der Essensgeruch verschwand.

Mein Vater hatte nun, als er die Treppe hochstieg, seine steife Körperhaltung und seine häufig grüblerische Mimik aufgegeben. Unsicher, doch froh, dass er den Weg zu mir gefunden hatte, lächelte ich ihn an und bat ihn herein. Ohne sich umzuschauen lief er durch den Flur in die winzige Küche und setzte sich auf einen Stuhl, den ich ihm hinschob, den einzigen gepolsterten, den ich besaß. Ich bot ihm Brot und Wein oder Limonade an, doch er sagte, er wolle es kurz machen. Er bitte mich darum, dass ich mich nicht in seine beruflichen Angelegenheiten einmische. Wenn ich mich für Philosophie interessiere, so freue ihn das, aber es sei mir wohl kaum um Philosophie gegangen, sondern darum, ihn vor den anderen zu brüskieren. Warum, das sei ihm unklar. Ob es mit meiner Mutter zu tun habe? Ob ich ihm die Schuld an ihrer Krankheit gebe?

Ich schwankte zwischen Bestürzung und einer Spur bewahrter Hoffnung, die Sekunde um Sekunde schwand, während unser Schweigen das Zimmer erfüllte und ich darüber nachsann, was er soeben gesagt hatte. Reden, dachte ich verzweifelt, würde uns beiden nicht mehr helfen.

Als ich klein war, hatte ich zwei Mütter: meine leibliche und meine große Schwester Rosa, die mich tröstete, wenn meine Mutter mein Geschrei nicht ertrug, mir von ihrem Essen abgab, wenn meine Mutter bereits alles aufgeteilt hatte, und mich in den Luftschutzkeller trug, wenn meine Mutter unsere andere Schwester Tanja huckepack nahm.

Rosa war dünn und reichte meiner Mutter bis zu den Achselhöhlen. Sie weinte nie, schrie oder lachte nicht. Nach dem Krieg, als mein Vater wieder bei uns wohnte und Rosa meiner Mutter bis zum Kinn reichte, stürzte sie manchmal zu unserem Vater hin und vergrub ihr Gesicht in seiner grauen, wollenen Jacke. Mein Vater strich dann flüchtig über ihr dunkles Haar und schob sie mit behutsamer Geste von sich.

Die Strickjacke trug mein Vater im Winter wie im Sommer. Wenn er die Jacke über der Lehne des rauen Wohnzimmersessels ablegte oder sie im Badezimmer vergaß, roch auch ich zuweilen an der kratzenden Wolle, an welcher der milde Geruch des Pfeifentabaks haftete.

Als wir ein paar Jahre später ein Einfamilienhaus bezogen, stellte mein Vater den Wohnzimmersessel in sein neues Arbeitszimmer. Wurde es ihm während einer Mahlzeit zu warm, stand er auf, ging hinüber in sein Zimmer und kam ohne Jacke wieder. Nur einmal entdeckte ich die Jacke an der Klinke unserer hinteren Haustür, die in den Garten führte. Mein Vater ging dort auf und ab. An diesem Märztag war es draußen wärmer als in unserem Haus. Im Vorbeigehen griff ich unauffällig in die Wolle hinein.

Meine Mutter fand das Haus viel zu groß. Mein Vater benötigte einen Raum für seine Bibliothek, er hatte eine Professorenstelle an der Universität angetreten und verdiente gut. So bestand meine Mutter darauf, einen Gärtner und eine Haushaltshilfe zu engagieren. Tagsüber lag sie meist auf dem Sofa und erhob sich nur, um der Haushälterin Geld für den Einkauf zu geben oder Tanja und mich an unsere Hausaufgaben zu erinnern.

Wir vermieden es, unserer Mutter zu widersprechen, weil wir ihre sich überschlagende Stimme fürchteten. Eure Mutter muss sich schonen, sie hat ein schwaches Herz, hatte der Hausarzt bei einer seiner Verabschiedungen eindringlich gemahnt. Tanja und ich hatten beschämt genickt. Einige Tage darauf legte Tanja ihre Hand auf meine linke, noch flache Brust, und ich presste meine Hand neben die leichte Wölbung, die sich bei ihr an derselben Stelle befand. »Mein Herz ist stärker als deins, hörst du?«, kicherte ich. »Du musst deine Hand richtig drauflegen«, erwiderte Tanja, aber ich traute mich nicht. Wir hockten hinter einem Haselnussstrauch im hinteren Teil des Gartens, wo wir oft spielten, weil wir hofften, dass man uns von dort aus nicht hörte.

Manchmal, während ich mit Tanja den Eichhörnchen hinterherkletterte oder Fangen spielte, lehnte Rosa an der Hausmauer und schaute in Richtung eines bestimmten, entfernten Baums, den sie kaum wahrzunehmen schien. Erst wenn mein Vater einen halben Meter neben ihr das Fenster seines Arbeitszimmers öffnete und laut rufend um Ruhe bat, oder wenn meine Mutter in die Tür trat und schrie: Soll Marie die ganze Arbeit allein machen? oder: Wie sieht das Badezimmer oben aus? oder: Komm die Treppe fegen!, schrak Rosa zusammen und stakste auf ihren mageren Beinen ins Haus. Tanja und ich versteckten uns hinter dem Haselnussstrauch und beobachteten von dort das Geschehen hinter den Fenstern.

Rosa verließ uns von einem Tag auf den anderen. Sie zog einem hageren Militärarzt hinterher, über dessen zackiges Gebaren Tanja und ich oft lachten. Obwohl ich selten mit Rosa gespielt hatte, vermisste ich sie sehr. Zwar hatte sie sich in letzter Zeit schattengleich durchs Haus bewegt, doch war mir mit einem Mal, als ob die Abwesenheit dieses Schattens mir einen Schutz nähme, ohne den ich mich unsicher und ängstlich fühlte. Zu Rosa hatte ich gehen können, wenn ein Mitschüler über mich gespottet hatte oder ich ohne ersichtlichen Grund traurig gewesen war.

Nach Rosas Auszug ging ich auf den Vorschlag meiner Eltern ein, ab der neunten Klasse ein Internat zu besuchen. Dass Tanja bereits ab nächstem Herbst dort wohnen und ich, zwei Jahre später nachfolgend, für die erste Internatszeit ihrer Nähe sicher sein würde, erleichterte mir die Entscheidung. Außerdem klang Freie Schulgemeinde nach einem Ort, an dem sich niemand über geräuschvolles Spielen oder Lachen beklagte.

Fangen spielten wir jetzt nicht mehr. Tanja brachte Freundinnen mit nach Hause, mit denen sie hinter vorgehaltener Hand flüsterte, und ich stimmte in ihr schallendes Gelächter ein, ohne den Grund dafür zu kennen. Unser unvermittelt ausbrechendes und minutenlang anhaltendes Lachen störte meinen Vater beim Arbeiten und brachte meine Mutter aus der Fassung, so dass Tanjas Freundinnen mit der Zeit fortblieben und Tanja ihren Auszug schließlich herbeisehnte.

Um zum Internat zu gelangen, fährt man zuerst mit dem Zug durch eine Ebene und danach mit dem Bus hoch zu Dörfern, die zwischen weiten Wäldern liegen. Von der Haltestelle am Waldrand läuft man die Dorfstraße entlang, um rechter Hand in das Schulgelände einzubiegen. Die Dorfbewohner recken jeden September ihre Hälse nach den neuen Schülern, aber sie stecken ihnen auch Essen zu, Wurst und Honig, den Jungen Schnaps und Zigaretten. Tanja hatte einen Freund im Wohnhaus »Junger Patriot«, der sich mit anderen Jungen heimlich zum Kartenspielen traf. Sie erzählte mir, sie habe oft beobachtet, wie die Jungen an den darauffolgenden Morgen verstohlen Pfefferminzbonbons lutschten und bei Gesprächen mit Lehrern oder mit dem Hausältesten den Kopf zur Seite wandten.

Ich wohnte in der »Roten Fahne«, einem Häuschen mit Glockenturm. Heute würde ich den dumpfen Glockenton vielleicht als angenehm empfinden, doch damals riss er mich jeden Morgen dröhnend aus dem Schlaf. Bevor wir uns auf dem Schulhof zum Morgenappell einfanden, blieben uns zehn Minuten zum Zähneputzen, Waschen, Anziehen und fünfzehn zum Frühstücken.

Die Enge des Sechsbettzimmers störte mich nicht. Wir redeten und musizierten miteinander, machten uns über unsere Eigenheiten lustig, ohne einander zu verletzen. Hier nannte mich niemand Kommunistenzicke. Gemeinsam arbeiteten wir auf dem Feld und im Hühnerstall, badeten im Sommer im angrenzenden kühlen Teich, sammelten Pilze in den schattigen Wäldern oder fanden uns an Winterabenden im Speisesaal ein, wo unsere Lehrer, unter uns sitzend, leiser als im Unterricht sprachen. Der Kamin in der Mitte des Saals verbreitete bis zu den letzten Stuhlreihen eine behagliche Wärme. Wenn ich an anderen Abenden Ruhe suchte und allein sein wollte, zog ich mich in die Bibliothek des Internats zurück. Sobald ich ein Buch aufschlug und mich in die Lektüre vertiefte, erfasste mich eine sonderbare Erregung. Ich tauchte in das Erzählte ein und nahm meine Umgebung erst wieder wahr, wenn die Bibliothekarin prüfend durch die Reihen ging und die letzten Lesenden zum Aufbruch mahnte.

Mit Tanja hatte ich wenig zu tun. Wir begegneten uns oft auf dem Hof oder dem Flur des Schulhauses und alberten kurz herum, ehe jede zu ihren Freundinnen zurückkehrte.

In der ersten Zeit fuhr ich regelmäßig auf Besuch nach Hause. Sobald ich eintraf, warf meine Mutter mir die Unsauberkeit meiner Kleider, die durch mich zusätzlich entstehende Arbeit, gleichzeitig aber meine seltenen Besuche vor. Sie beklagte sich über ihre Müdigkeit, ihre Gelenk- und Kopfschmerzen und darüber, dass sie in Vielem eingeschränkt sei. Meinen Vater bekam ich nur zu den Mahlzeiten und zur Begrüßung und Verabschiedung zu Gesicht.

Ich wusch gemeinsam mit Marie meine Wäsche und die Wäsche meiner Eltern, überredete meine Mutter zu Spaziergängen, rieb ihre Gelenke und ihren Rücken mit Salbe ein und schob die verwirrenden Empfindungen beiseite, die der Anblick und die Berührung ihres weichen, aufgeschwemmten Körpers in mir auslösten.

Zurück im Internat machte ich mir jedes Mal Vorwürfe, dass ich meiner Mutter nicht mehr Zeit widmete. Einmal sprach ich Tanja darauf an, die unbekümmert erwiderte, dass dies nicht unser Problem sei. Mir missfielen ihre Worte, und obwohl ich zugleich Unwillen verspürte, öfter als notwendig nach Hause zu fahren, fuhr ich immer wieder hin.

Eines Tages – es war im letzten Schuljahr – erhielt ich einen Brief von meinem Vater, den ersten, seitdem ich im Internat wohnte. Zu dieser Zeit wusste ich noch nicht, was ich studieren wollte. Ich interessierte mich für Pflanzen und fragte mich häufig nach ihrem Namen, ihrer Bedeutung, ihrem Nutzen, ging aber auch gerne mit Menschen um und war fasziniert von dem Einfluss, den unsere Lehrer auf mich ausübten. Es erschien mir sehr erfüllend, Kinder oder Jugendliche zu erziehen, die miteinander in Eintracht arbeiten und wie wir im Internat in einer frohen Gemeinschaft leben würden.

Nun schrieb mein Vater, er und meine Mutter wünschten sich, dass ich vor Beginn des Studiums eine Zeit lang praktisch arbeite, da der Kontakt mit Arbeitern oder Bauern in unserem Staat eine wichtige Erfahrung sei, die sie selbst mir leider nicht hätten vermitteln können. Zudem würde ich einen eigenen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes leisten.

Ich sah die schmalen Hände meines Vaters vor mir, mit denen er einmal über die Rinde eines Baumes gestrichen, ein anderes Mal mit der Schere ungeschickt eine Blume im Garten abgetrennt hatte, um sie in ein Wasserglas auf seinem Schreibtisch zu stellen, sah seine flinken Tippbewegungen auf der Schreibmaschine, seine vom Lesen entzündeten Augen und die Linien auf seiner Stirn. Im Übrigen kam mir sein unerwartetes Interesse an meiner Entwicklung sonderbar vor. Doch es ging wohl nur insofern um mich, als ich, ein Teil der Gemeinschaft, eine Aufgabe zu erfüllen hatte, deren Sinn mir einleuchtete.

Zum Abschied von der Schulzeit fuhr ich mit einigen Mädchen zwei Wochen ans Meer.

Ehe wir bei unserer Rückkehr am Bahnhof auseinandergingen, umarmten wir einander lange. Ich nahm die Straßenbahn und stieg unweit unseres Hauses aus. Je näher ich dem Elternhaus kam, desto deutlicher vernahm ich die Stimme meiner Mutter. Ich öffnete das Gartentor und ging zum Küchenfenster, in der Erwartung, dass mich jemand bemerke. Meine Mutter stand knapp einen Meter von meinem Vater entfernt und schrie ihm ins Gesicht. Plötzlich strich sie behutsam über seine Wangen und sein Haar, bevor sie, in Schluchzen ausbrechend, auf einen Stuhl niederfiel. Mein Vater sprach leise mit ihr, ohne sie zu berühren. Ich hätte mich gern umgedreht und wäre davongerannt. Wenngleich ich die Szenen seit meiner Kindheit kannte, schmerzte mich der Anblick meiner Eltern auf unerwartete Weise. Gleichzeitig wollte ich verstehen, was zwischen ihnen vorging.

Doch auch in den folgenden Wochen redeten meine Eltern kaum mit mir. Mein Vater hatte sich auf meinen Wunsch hin um einen Praktikumsplatz gekümmert. Das Versuchsgut gehörte zur Universität und umfasste unzählige Felder und Weideflächen. Ich kannte das unmittelbar an die Stadt grenzende Dorf von Spaziergängen und hatte gesehen, wie das Getreide vor der Ernte in der Sonne noch einmal aufleuchtete, wie die Kühe friedlich grasten und wie Pferde die Ernte in Hängern über die Dorfstraße in Richtung Hof zogen. Die Bauern hatten uns Spaziergängern freundlich zugenickt oder uns nicht beachtet.

Anfang August war die Luft des alternden Sommers drückend und heiß, die Dorfstraße gesäumt von Pferdeäpfeln. Am Hoftor traf ich auf eine Bäuerin, die ein Pferd unter dem Torbogen durch eine mit Sägespänen gefüllte Mulde führte. Es roch scharf nach Desinfektionsmittel. Die Frau musterte kurz meine Kleidung und rief mir zu, ich solle meine Schuhe gründlich säubern, es gebe Maul- und Klauenseuche.

Meine Schuhe sanken tief in die feuchten Sägespäne ein, die sich an meinen Rocksaum hefteten. Im Hof setzte ich mich auf eine Holzbank unter einer kleinen Linde und zupfte die Späne aus meinem Wollrock. Ein paar junge Leute, vermutlich Lehrlinge, liefen in Gummistiefeln und verdreckten blauen Arbeitshosen an mir vorüber und grinsten mich spöttisch an. Erst später begriff ich, dass das Grinsen mich meinte, weil ich die Tochter eines Akademikers war.

An manchen Tagen gab ich beinahe auf. Das zeitige Wecken war ich gewohnt, die harte körperliche Arbeit hingegen fiel mir schwer. Sie war kaum vergleichbar mit den landwirtschaftlichen Tätigkeiten während meiner Schulzeit, als wir nachmittags Kartoffeln oder Rüben ernteten, Hühner fütterten und Blumenbeete bepflanzten.

Nun jedoch spürte ich abends befriedigt, wie der Schmerz aus meinen Gelenken wich, der Druck der Düngerwannen gegen meinen Bauch und das Gewicht der Kartoffelkörbe an meinen Unterarmen nachließ. Ich gewöhnte mich an den Anblick der braunen Ränder meiner Fingernägel, die im Mondlicht gespenstisch wirkten, aber die Arbeit auf dem Feld und im Stall forderte mir das Äußerste an Anstrengung ab. Dennoch schien meine Kraft auszureichen – bis zu jenem Tag Mitte September.

Ich war mit einigen Landarbeiterinnen und den Mädchen aus meinem Zimmer, die Landwirtschaft studierten, zum Räumen hochgewachsener Schosser eingeteilt worden. Wir standen in der Mitte eines Feldes in zwei langen Reihen an den Rändern einer handgemähten Schneise, der jeweiligen Feldseite zugewandt. Vor mir sah ich die gelbgrünen Blütenstängel, von denen ich wusste, dass sie wertvolle Samen bargen. Nachdem der Traktor, den Mähbalken voran, an mir vorübergefahren war, griff ich mit einer Sichel mehrere Schosser, die ich hinter mir ablegte. Rasch ging ich einen Meter weiter und räumte die nächsten hinter mich. Am Ende meines fünfzehn Meter langen Streifens verrankten sich die dicht verzweigten Stängel einiger Pflanzen ineinander. Während ich mit der Sichel an ihnen zerrte, um sie voneinander zu trennen, sah ich am rechten Feldrand den Traktor erneut anrücken. Meine Kraft und meine Konzentration schwanden, mein Arm wurde taub. Als ich ihn kurz schüttelte, rollte der Traktor bereits wieder an mir vorüber.

Während des Mittagessens raunte es vom Tisch der Landarbeiter herüber: »Die Tochter des Professors mag ja hell im Kopf sein. Aber in den Armen ist sie lahm.« Jemand lachte. Ich wurde rot und senkte den Kopf. Beim Verlassen des Speisesaals blickte ich niemandem ins Gesicht.

Am Abend lief ich zwischen den Feldern entlang, wobei sich die Erde in dicken Klumpen an meine Schuhe heftete. Ich lief so lange durch die Dunkelheit, bis mir im Gehen fast die Augen zufielen. Kaum lag ich im Bett, umgeben von den schlafenden Mädchen, kreisten die Gedanken abermals in meinem Kopf. Ich knipste das kleine Licht am gemeinsamen Tisch an und drehte die Lampe zur Wand. Dann begann ich, einen Brief an meine Eltern zu schreiben. Ich erwähnte, dass ich sehr erschöpft sei und hier wohl nicht recht herpasse, nichts Konkretes. Anschließend zerriss ich den Brief.

Ich wusste, dass es in der Macht meines Vaters stand, mich gegen gehässige Bemerkungen anderer Menschen zu schützen, indem er Strafen verhängte. Er könnte mit Leichtigkeit herausfinden, wer sich über mich lustig gemacht hatte, und denjenigen zu einem Gespräch bitten. Danach würde die Angst dem Spötter den Mund verschließen.

Doch ich wollte meinen Vater nicht um Hilfe bitten, weder in dieser noch einer anderen Angelegenheit. Wenn ich ohne meinen Vater auskäme, bliebe mir mein Stolz erhalten und der Hass der Landarbeiter erspart.

Im Winter wurde die Erde hart. Morgens gegen drei Uhr tappte ich benommen hinüber zum Kuhstall, stieß die schlafenden Kühe mit einem Stock gegen ihr Hinterteil und rief sie bei ihren Namen. Ihre schweren Leiber fühlten sich warm an. Gemeinsam mit einer Landarbeiterin und einer Studentin fütterte ich die Tiere, ehe wir den Stall ausmisteten, neu einstreuten und sie zum Melkstand im Hof führten. Während ich einige empfindsame Kühe mit der Hand molk, dachte ich oft an die zarten Kälber im gegenüberliegenden Stall, an ihr leises Muhen und ihren Durst. Vielleicht könnte ich nachher einen Blick in ihren Stall werfen. Ich wünschte mir, dass die Sonne bereits aufgegangen wäre, wenn ich die Kühe verließ, und dass es ein heller Tag werden würde.

Abends nach der Arbeit wanderte ich nun regelmäßig ein Stück durch die Umgebung des Hofes. Meine Augen gewöhnten sich bald an das schwache Licht, so dass ich von Mal zu Mal die Konturen der Landschaft besser erkannte, die Wege, Bäume, Wiesen und Zäune um Weideflächen mühelos unterschied. Eingehüllt in Mantel und wollenen Schal verbündete ich mich mit der Winterluft, den schlafenden Pflanzen und Tieren, an manchen Tagen mit dem leuchtenden Schnee gegen die Dunkelheit.

Eines Abends erblickte ich am Rand einer Weidefläche die Silhouette eines Menschen, der dort in leicht gebeugter Haltung verharrte, die Hände auf dem Rücken verschränkt. Als ich näher kam, drehte er sich zu mir um. »Die Luft«, sagte er zur Begrüßung, »ist hier am Abend wie bei mir zu Hause.« Ich kannte das Gesicht des jungen Mannes, er arbeitete ebenfalls auf dem Hof. Ich fragte ihn, wo er herkomme, und er nannte ein Dorf, das in der Nähe des Internats liegt. Ich erzählte ihm, wo ich zur Schule gegangen war und wie gern ich mich an diese Zeit erinnerte. Erstaunt murmelte er, dass sonst niemand hier sein Dorf kenne. Wir schwiegen einen Moment, ehe er sagte, dass er manche Arbeiten bereits als Kind erlernt habe: die Ernte einbringen oder Ziegen melken. Ich nickte und wunderte mich darüber, dass auch er mich auf dem Hof wahrgenommen hatte. Er fuhr fort zu erzählen, dass er hier sei, um vor dem Studium sein Wissen zu vertiefen, dass er auf seinen Spaziergängen im Frühherbst, als es noch hell war, Pflanzen an den Feldrändern gepflückt und ein Herbarium angelegt habe, dass ihm der Winter nichts ausmache. Ich rieb meine Hände aneinander, formte aus ihnen zwei kleine Höhlen und hauchte hinein. Wir waren nicht mehr weit vom Hof entfernt, als er mir seine Handschuhe anbot. Ich zögerte. Dann glitten meine Hände in die vorgewärmte Wolle.

Im Licht der niedrigen, staubigen Hoflaterne bemerkte ich, dass er auf dem linken Auge leicht schielte und unter meinem betrachtenden Blick errötete. Obwohl er nicht sehr sportlich und für die harten bäuerlichen Arbeiten wenig geeignet wirkte, war mir seine Gegenwart angenehm, gerade weil seiner Sprache und seinen Bewegungen das Raue, Burschikose fehlte. Als wir einander gute Nacht sagten, fragte er mich, wie ich heiße, und nachdem ich ihm meinen Namen verraten hatte, nannte er mir seinen, Hans, und fügte hinzu, dass die Frauen in seinem Dorf weniger klangvolle Vornamen als ich trügen. Mehrere Jahre sind seit diesem Abendspaziergang vergangen. Hans hat mir geholfen, das Jahr auf dem Gut zu überstehen, ohne mich ganz von den anderen abzusondern.

In den letzten Praktikumswochen dachte ich wieder häufig an meine Schulzeit zurück und empfand ein unerhörtes Bedürfnis zu lesen, mich endlich wieder in Bücher zu versenken. Ich suchte in der kleinen Bibliothek neben dem Speisesaal nach Büchern, die nichts mit Landwirtschaft zu tun hatten, und las, auf der Holzbank am Hofeingang sitzend, Werke von Seghers und Borchert, von Marx, Lessing, Büchner und Schiller. Wenn Lehrlinge oder Landarbeiter vorübergingen, versuchte ich, ihre Bemerkungen zu überhören. Am Ende des Praktikums entschied ich, dass ich Deutschlehrerin werden wollte.

Danach sah ich Hans ab und an in der Universität, wir redeten ein paar Worte miteinander, bis wir uns im vergangenen Jahr, es war ein sehr klarer, frühlingshafter Tag Ende Februar, bei einem Spaziergang durch den Botanischen Garten begegneten. Wir gingen nebeneinanderher wie einst. Hans erklärte mir die Namen der Bäume und Blumen und pflückte, als wir den Botanischen Garten verlassen hatten, für mich auf einer Wiese einige Gänseblümchen mit winzigen, zarten Blüten. Ich bedankte mich, indem ich ihm einen flüchtigen Kuss auf die Wange gab, so wie Rosa früher oft im Vorübergehen meine Wange mit ihren Lippen gestreift hatte.

Später sprachen wir über Gedichte, die wir mochten, über unser Studium und über die Gründe, aus denen wir beide zeitig in die Partei eingetreten waren. Hans sagte, wir hätten in unserem Land eine besondere Aufgabe zu erfüllen, und ich nickte. Er begleitete mich bis zu meiner kleinen Wohnung, in die ich zu Beginn meines Studiums eingezogen war, nahm mit einer unbeholfenen Bewegung seine Brille ab und küsste mich in der schützenden Dunkelheit des Abends. Noch immer, wenn ich ihn jetzt tagsüber umarme oder küsse, errötet er, und obwohl ich es ihm mehrmals anbot, ist er bis jetzt nicht ein Mal über Nacht geblieben.

In zwei Jahren wird er mit dem Studium fertig sein, und dann, vielleicht auch eher, wollen wir heiraten und uns eine gemeinsame Wohnung suchen, die wir mit frischen und getrockneten Blumen schmücken werden.

Kurz vor dem Besuch meines Vaters im letzten Jahr habe ich Hans meinen Eltern einmal vorgestellt, doch wir blieben nur eine knappe Stunde. Damals fuhr ich noch gelegentlich mit der Straßenbahn zum Elternhaus, ertrug das Schweigen meines Vaters und das Zetern meiner Mutter, die ich für ein paar Stunden umsorgte wie ein guter Ehemann. Jedes Mal war ich auf eine Weise froh, wenn ich ankam, und auf eine andere, wenn ich ging.

Ich zeigte Hans unseren Garten, und wir küssten uns an der Stelle neben der Hausmauer, wo Rosa häufig gestanden hatte. Zum ersten Mal seit langem sah ich wieder Eichhörnchen die Baumstämme hochflitzen und von Baum zu Baum springen. Wie Kinder sammelten wir, bevor wir aufbrachen, die Haselnüsse unter dem alten Strauch ein. Hans entdeckte eine blauschwarze Vogelfeder, die er bewundernd betrachtete, einem Eichelhäher zuordnete und schließlich vorsichtig in seine Jackentasche steckte. Zu Hause legte er sie auf meinen Schreibtisch neben meine kleine gläserne Blumenvase, und wenn später zuweilen Sonnenlicht auf die Vase fiel, schien auch die Feder ein wenig zu schillern. Die Haselnüsse mahlte ich in meiner kleinen Kaffeemühle und rührte sie in den Teig ein, aus dem ich Hans und mir einen Kuchen buk. Am Abend ging Hans wie immer fort, und ich beschäftigte mich mit einem Buch für Schüler der Oberstufe.

Heute denke ich, dass es vor allem darum geht, die richtige Lektüre für unsere Schüler auszuwählen. Bücher, die ihnen verdeutlichen, wie sie unsere Gesellschaft mitgestalten können. Man muss auch bei denjenigen, die selten lesen, ein Interesse für die Zukunft wecken, der unser Land entgegenstrebt, indem es sich vom Vergangenen abgrenzt. Die Jugendlichen kennen noch die Armut, doch nicht den Krieg. Für sie sind Bücher geschrieben worden, die davon, aber auch vom Heute und Morgen erzählen.

Sehe ich die Schüler vor mir, einige mit gelangweilten Gesichtern, andere aus Elternhäusern, in denen Vergangenes verschwiegen wird, fürchte ich, sie mit meiner Botschaft nicht zu erreichen. Was sage ich ihnen, wenn sie von den modischen Kleidern ihrer Verwandten schwärmen, von der Musik, die Gleichaltrige auf der anderen Seite der Mauer hören? Dass sie, wenn sie mithelfen, in ein paar Jahren die gleichen Vorzüge genießen werden? Wohlstand bedeutet mir wenig. Und wenn alle Fragen ausbleiben? Andere Menschen anschreien, wie meine Mutter, die vor dem Krieg auch Lehrerin war, möchte ich nicht.

Katzenträume

Hans · 1967

Die Mutter rief Hans am Abend gegen zehn Uhr an: »Der Arzt hat gesagt, dass es bald zu Ende geht.« Ihre Stimme klang müde und kaum aufgeregt.