8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Krimi

- Serie: British Library Crime Classics

- Sprache: Deutsch

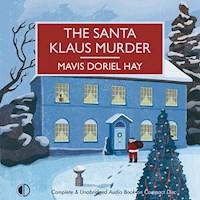

Tante Mildred hat es schon immer geahnt: Die Verwandtschaft an Weihnachten zu versammeln ist keine gute Idee. Als der Familienpatriarch mit einer Kugel im Kopf gefunden wird, entbrennt an der festlichen Tafel ein Streit um sein Erbe. Dieser neuentdeckte Klassiker von Mavis Doriel Hay ist ein Muss für alle Krimifans und perfekt geeignet, von den eigenen Familiendramen an Weihnachten abzulenken. Das traditionelle Familienfest im Hause Melbury beginnt wenig beschaulich, als Sir Osmond von einem als Weihnachtsmann verkleideten Gast ermordet aufgefunden wird. Die Trauer der anwesenden Verwandtschaft hält sich jedoch in Grenzen, da Sir Osmond ein beträchtliches Erbe hinterlässt. Jedes der eingeladenen Familienmitglieder zieht seinen Nutzen aus dem Tod des Patriarchen – nur der Weihnachtsmann, der genug Gelegenheiten hatte, den alten Herrn ins Jenseits zu befördern, besitzt kein Motiv. Inmitten von Missgunst, Verdächtigungen und Abscheu stellt sich schließlich heraus: Es kann nicht nur einen verkleideten Weihnachtsmann gegeben haben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 352

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Mavis Doriel Hay

GEHEIMNIS IN ROT

Eine weihnachtliche Kriminalgeschichte

Deutsch von Barbara Heller

Klett-Cotta

Impressum

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

Die englische Originalausgabe erschien 1936 unter dem Titel »The Santa Klaus Murder« bei Skeffington, London. Wiederveröffentlicht 2013 von der British Library liegt der Roman hier erstmals auf Deutsch vor.

© 2013 Estate of Mavis Doriel Hay

Für die deutsche Ausgabe

© 2017, 2019 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung

Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Cover: ANZINGER UND RASP Kommunikation GmbH, München

Unter Verwendung einer Illustration von Dieter Braun Illustration, Hamburg

Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde

Printausgabe: ISBN 978-3-608-98506-1

E-Book: ISBN 978-3-608-10884-2

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Inhalt

Kapitel 1

DIE FAMILIE IN FLAXMERE

Kapitel 2

SAMSTAG

Kapitel 3

MONTAG

Kapitel 4

DIENSTAG

Kapitel 5

ERSTER WEIHNACHTSTAG

Kapitel 6

LAGEBERICHT

Kapitel 7

DAS OFFENE FENSTER

Kapitel 8

WER VERLIESS FLAXMERE?

Kapitel 9

WEGE DES WEIHNACHTSMANNES

Kapitel 10

DER HANDSCHUH

Kapitel 11

SIR OSMONDS TESTAMENT

Kapitel 12

DER KAMPF MIT DEM KAMINBESTECK

Kapitel 13

ALPTRÄUME

Kapitel 14

AUGENBRAUEN

Kapitel 15

DITTIE ERKLÄRT

Kapitel 16

DIE »HAUSAUFGABEN«

Kapitel 17

JENNIFER

Kapitel 18

MRS. ASHMORES BERICHT

Kapitel 19

CAROL UND OLIVER

Kapitel 20

DIE FAHRT NACH TINTERN

Kapitel 21

DAS ENDE DER SUCHE

NACHWORT

Grundriss von Flaxmere Erdgeschoss

Kapitel 1

DIE FAMILIE IN FLAXMERE

von Philip Cheriton

Ich kenne die Melburys, seit ich mit Jennifer, der jüngsten Tochter, im Park von Flaxmere auf Bäume geklettert bin und Indianerzelte gebaut habe. Daher weiß ich genug über sie, um die Geschichte der Familie niederzuschreiben, zumindest so weit, dass man sich ein Bild vom allgemeinen Stand der Dinge während der Weihnachtstage im Jahr 1935 machen kann, als das Verbrechen in Flaxmere geschah. Ich war zu diesem Zeitpunkt seit drei Monaten mit Jennifer verlobt, aber ihr Vater, Sir Osmond Melbury, verweigerte uns seinen Segen, und die Verlobung wurde deshalb nicht offiziell bekanntgegeben. Zum Glück für uns verbot er mir nicht sein Haus oder dergleichen. Etwa neunzehn Jahre zuvor hatte seine älteste Tochter Hilda sich in einen jungen Künstler verliebt, und als Sir Osmond daraufhin den gestrengen viktorianischen Vater herauskehrte, war Hilda durchgebrannt – angeblich mit dem geheimen Einverständnis ihrer Mutter. Diesmal versuchte er es mit einer anderen Methode.

Er hielt mich offensichtlich für einen armen Wicht, den Jennifer schon noch »durchschauen« würde, spätestens dann, wenn mich der Vergleich mit einem heiratswürdigeren Bewerber in ein ungünstiges Licht rückte, und so beschränkte er sich darauf, unsere Verlobung nicht ernst zu nehmen. Wir seien viel zu jung, um zu wissen, was wir wollten, spottete er und erklärte kategorisch, wir müssten auf jeden Fall noch warten, Jennifer habe in den wenigen Jahren, die ihm noch blieben, für ihren alten Vater da zu sein, sie könne nicht einmal im Traum daran denken, von zu Hause fortzugehen, und so weiter. Zugleich ermunterte er Oliver Witcombe, in Flaxmere herumzulungern und sich bei Jennifer einzuschmeicheln.

Ich hatte mit Oliver studiert und ihn immer für einen anständigen Kerl gehalten, auch wenn mich sein filmstarhaftes Aussehen abschreckte. Man hatte das Gefühl, etwas stimmte nicht mit einem Mann, der ein solch vollkommenes Profil und solch unnatürlich naturgelocktes Blondhaar hatte. Sir Osmonds Verhalten – ständig schob er Oliver gleichsam in den Vordergrund, sorgte dafür, dass er sich in Szene setzte, und behandelte ihn wie einen klugen, gut dressierten Hund – erzeugte eine ziemlich angespannte Atmosphäre. Ich glaube, Oliver und ich sahen beide darüber hinweg, aber es war mir immer schrecklich peinlich, wenn ich ihm in Flaxmere begegnete. Das Ganze war typisch für Sir Osmond: Er hatte ein Talent für peinliche Situationen. Ich hätte ihm ohne Weiteres zugetraut, in einer vollkommen harmonischen Gesellschaft binnen vierundzwanzig Stunden Neid, Hass und Lieblosigkeit zu säen.

Jennifer lebte als einziges seiner Kinder noch bei ihm in Flaxmere. Der imposante Wohnsitz war von Sir Osmonds Ururgroßvater erbaut worden, der das ursprüngliche elisabethanische Haus für zu eng und altmodisch befunden und abgerissen hatte. Für meinen Geschmack ist Flaxmere eine der weniger gelungenen Hervorbringungen des achtzehnten Jahrhunderts, aber in Sir Osmonds Augen war es ein schöner alter georgianischer Bau.

Sir Osmonds Vater hatte mit Pferdewetten sehr viel Geld verloren und bereits erwogen, den Besitz zu verkaufen, da trat der junge Osmond zum Entsetzen der Familie ins Geschäftsleben ein. Mit der Erzeugung von Keksen häufte er ein hübsches kleines Vermögen an, was in der Familie die Erkenntnis reifen ließ, dass das Geschäftsleben – dessen produzierender Teil, versteht sich – heutzutage eine durchaus ehrenwerte Sache sei; die besten Leute betätigten sich dort, niemand müsse sich dafür schämen, seine Talente nach Kräften zu nutzen und so weiter. Als Osmond Melbury sich jedoch nach dem frühen Tod des Vaters aus der Sphäre der Kekse zurückzog und seinen Platz in der Grafschaft einnahm, lag es ihm fern, die Gewinne aus seiner bürgerlichen Tätigkeit mit seinen vornehmen Brüdern und Onkeln zu teilen. Einen Teil seines Vermögens wandte er für wohlüberlegte Spenden auf, die ihm schließlich die ersehnte Baronetswürde eintrugen. Das Haus stattete er mit elektrischem Licht und luxuriösen Badezimmern aus, und seine Kinder ließ er wissen, dass er sie im Falle einer standesgemäßen Heirat großzügig bedenken werde.

Doch seine Pläne schienen letztlich nicht recht aufzugehen, als Hilda im Alter von neunzehn Jahren Carl Wynford heiratete, den jungen Künstler. Sir Osmond hätte vermutlich gar nichts gegen diese Verbindung einzuwenden gehabt, wenn die beiden mit der Heirat gewartet hätten, bis abzusehen war, dass Carl als großer Künstler anerkannt wurde; Sir Osmond hätte ihm sogar Aufträge erteilt oder ihn weiterempfohlen. Doch Hilda war verliebt und nicht geneigt, sich auf einen solchen Handel einzulassen. Carl starb drei Jahre später, und sie blieb mit einer kleinen Tochter und zahllosen Gemälden allein zurück. Die Kunstkritik war bereits auf ihn aufmerksam geworden, und nach seinem Tod erlebten seine Bilder einen gewissen Boom, der Hilda bei Kriegsende, als die Leute wieder Geld hatten, eine große Hilfe war. Später hatte sie hart gearbeitet, um ihrer Tochter Carol eine gute Erziehung zu ermöglichen, denn ihr Vater hatte sie, von gelegentlichen Einladungen nach Flaxmere abgesehen, in keiner Weise unterstützt.

Das Seltsame an alldem ist, dass Hilda, einst Sir Osmonds Lieblingskind, ihren Vater nach wie vor liebte. So schien es zumindest, auch wenn es schwer zu glauben ist. Inzwischen muss sie an die vierzig sein, und das sieht man ihr auch an, wahrscheinlich als Folge der schweren Zeiten, die sie durchgemacht hat. »Ich kann Vater schon verstehen«, pflegte sie zu sagen. »Alte Leute begreifen einfach nicht, dass die jungen nicht warten können.« Weiter würde sie nie gehen, aber man spürt, dass es ihr selbst niemals an diesem Verständnis mangeln wird. Es muss sie schmerzen, dass ihr Vater nicht einmal ein paar hundert Pfund, die ihm ja nicht groß gefehlt hätten, herausgerückt hat, um ihrer inzwischen achtzehnjährigen Tochter Carol die ersehnte Ausbildung zu ermöglichen. Carol will unbedingt Architektin werden, und das kostet mehr, als Hilda zusammenkratzen könnte.

1920, vier Jahre nach Hildas Heirat, starb Lady Melbury. Ich war damals elf und erinnere mich noch dunkel an die schöne, liebenswürdige Frau. Sie wirkte älter als die Mütter fast aller meiner Freunde, aber sie war bei Weitem nicht so streng und etepetete, und man fasste viel leichter Vertrauen zu ihr. Sie hinterließ Hilda zwei Drittel ihres kleinen Privatvermögens und Jennifer den Rest, als wäre ihr schon damals klar gewesen, dass Edith und Eleanor, ihre beiden anderen Töchter, vom Vater für ihren Gehorsam belohnt werden würden, während Jennifer vermutlich froh sein konnte, wenn das bescheidene Erbe der Mutter ihr ein wenig dabei half, Sir Osmonds Tyrannei zu entkommen.

Nach Lady Melburys Tod zog Sir Osmonds unverheiratete Schwester nach Flaxmere und kümmerte sich um das gesellschaftliche Leben, das ja so wichtig war, um der damals siebzehnjährigen Edith und später auch Eleanor geeignete Ehemänner und dem knapp einundzwanzigjährigen George eine pflichtbewusste Gattin zuzuführen. Und Tante Mildred machte ihre Sache gut. Edith, von allen Dittie genannt, ehelichte zum großen, wenn auch in Zaum gehaltenen Frohlocken der Familie Sir David Evershot. Die beiden sind jetzt zehn Jahre verheiratet, haben aber keine Kinder, was Sir Osmond zutiefst missfiel. Dittie behauptet, sie könnten sich Kinder nicht leisten, und meint damit natürlich, dass sie dann vielleicht für einige Zeit nicht mehr alljährlich nach Kitzbühel, Cannes und Schottland reisen könnten. Sir Osmond drohte damit, sie zu enterben, wenn sie nicht für Nachwuchs sorgten; er vertrat die Theorie, eine »gute Familie«, wie er es nannte – also die Melburys –, müsse alles daransetzen, ein Gegengewicht zur allzu zahlreichen Nachkommenschaft weniger achtbarer Bürger zu schaffen. Es wird gemunkelt, in Davids Familie komme irgendeine Geisteskrankheit vor und Edith habe Angst, sie könnte auch bei seinen Kindern auftreten. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber Edith muss einen sehr guten Grund haben, um ihr Erbteil bewusst aufs Spiel zu setzen.

Eleanor, die dritte Tochter, hat Gordon Stickland geheiratet, der in der City ein ziemlich wichtiger Mann ist. Eleanor hatte schon immer eine Nase dafür, genau das Richtige zu tun. Als Gordon von der cleveren Tante Mildred nach Flaxmere gelockt wurde und sich in Sir Osmonds Augen als höchst erstrebenswerter Ehemann für eine seiner Töchter erwies, zeigte sich Eleanor ihm gegenüber äußerst charmant, nahm pflichtgemäß seinen Antrag an und entwickelte eine leidliche Zuneigung zu ihm. Sie brachte einen Sohn zur Welt, den jedermann umgehend zum »waschechten Melbury« erklärte, und ließ ihn auf den Namen Osmond taufen. Es gibt auch eine Tochter, Anne, die so schön wie ihre Großmutter zu werden verspricht. Eleanor kennt die richtigen Leute, trägt die richtige Kleidung, zeigt sich bei den richtigen gesellschaftlichen Anlässen und tut das alles auf wesentlich sparsamere Weise als Edith.

George, der einzige Sohn, hat Patricia geheiratet, eine Tochter von Lord Caundle, eine Frau mit Geld und einem etwas klebrigen Charme, die ständig Unruhe um sich verbreitet wie eine Staubwolke, eine Schwiegertochter ganz nach Sir Osmonds Geschmack. Die beiden haben drei Kinder, die in dem Glauben erzogen werden, sie seien der Nabel der Welt.

Nachdem Tante Mildred Sir Osmonds Sohn und zwei seiner Töchter zufriedenstellend unter die Haube gebracht hatte, wurde sie 1931, in dem Jahr, in dem Jennifer volljährig wurde, aus Flaxmere verbannt. Das geschah nicht auf Jennifers Betreiben, auch wenn Tante Mildred sie bis heute verdächtigt, ihre Hand dabei im Spiel gehabt zu haben. Tante Mildred ist zwar anstrengend mit ihrer falschen Bescheidenheit – »Ich würde dazu raten, aber ich erwarte natürlich nicht, dass man auf mich hört« –, aber Jennifer war an sie gewöhnt und außerdem froh, dass sie Sir Osmond Gesellschaft leistete, denn er erwartete, dass immer jemand von der Familie zur Stelle war und mit ihm plauderte, wenn er gerade nichts zu tun hatte.

Treibende Kraft bei Tante Mildreds Entthronung war Miss Portisham – die Portent, das böse Omen, wie Hilda und Jenny sie nennen. Grace Portisham war Waise, Tochter eines Mannes aus Sir Osmonds Keksfabrik, eines Abteilungsleiters, glaube ich. Mit zwanzig, vier Jahre bevor Tante Mildred das Feld räumte, kam sie als Sir Osmonds Privatsekretärin nach Flaxmere. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sekretariatsarbeit großartige Fähigkeiten erforderte; Miss Portisham war flink, gepflegt und diskret, und Sir Osmond war begeistert. Als Tante Mildred einmal verreist war, entpuppte sich Miss Portisham als außerordentlich versiert in Haushaltsangelegenheiten. Sie regelte alles perfekt, man merkte gar nicht, dass überhaupt etwas geregelt wurde. Jennifer, die alles andere als eine gute Haushälterin ist, war heilfroh, diese Dinge der Sekretärin überlassen zu können. Nachdem Miss Portisham von der Macht gekostet und gesehen hatte, wie gut sie sie auszuüben verstand, wollte sie die Zügel dauerhaft in die Hand nehmen. Unmerklich säte und hegte sie in Sir Osmonds Kopf den Gedanken, Jennifer sollte, sobald sie einundzwanzig wurde, selbst dem Haushalt ihres Vaters vorstehen, ohne die Bevormundung durch eine unverheiratete ältere Tante.

In den ersten vier Jahren nahm niemand in der Familie groß Notiz von Miss Portisham. Jenny war sich jedoch bewusst, was für ein Segen es war, sie in Flaxmere zu haben. Miss Portisham war stets bereit, Verantwortung zu übernehmen, sie las Sir Osmond jeden Wunsch von den Augen ab und trug ganz allgemein dazu bei, dass alles reibungslos seinen Gang ging. Doch nachdem Tante Mildred Flaxmere verlassen hatte, begann Miss Portisham, sich bemerkbar zu machen, wenn auch auf ihre gewohnt sanfte, taktvolle Art. Beim nächsten Weihnachtstreffen stellten Eleanor und George Veränderungen fest. Der zehn Jahre alte Daimler und der zum Chauffeur avancierte alte Kutscher waren einem modernen Sunbeam mit einem smarten jungen Burschen am Steuer gewichen. Eleanor protestierte als Erste.

»Ich nehme an, du brauchtest ein neues Auto, Vater, aber dieser junge Mann gefällt mir nicht, seine ganze Haltung gefällt mir nicht. Es würde mich nicht wundern, wenn sich herausstellte, dass er Sozialist ist. Ich bezweifle stark, dass Jenny in der Lage sein wird, ihn in die Schranken zu weisen.«

»Und was ist mit Ashmore?«, wollte George wissen. »War eine böse Überraschung, den alten Knaben nicht am Bahnhof zu sehen.«

»Ashmore ist gut versorgt«, versicherte Sir Osmond. »Wäre zu gefährlich gewesen, ihm den Sunbeam anzuvertrauen. Bingham ist ein sehr viel besserer Fahrer und obendrein gelernter Mechaniker. War Miss Portishams Idee, dieser Wechsel. Kluges Mädchen.«

Von da an pflegten Edith und George ihrer Missbilligung dadurch Ausdruck zu verleihen, dass sie Sir Osmond nicht mehr mitteilten, wann ihr Zug in Bristol ankam, und sich vom alten Ashmore – der sein Brot jetzt als Taxifahrer verdiente – nach Flaxmere chauffieren ließen.

Sie registrierten außerdem eine veränderte farbliche Gestaltung einiger Räume und diverse Neuerungen in den Haushaltsabläufen. Edith bekundete ihre Missbilligung darüber und sprach von einem Mangel an gutem Geschmack, doch Sir Osmond tat jede Kritik verächtlich ab, prahlte damit, wie ökonomisch alles gehandhabt worden sei, und lobte Miss Portisham über den grünen Klee.

Edith, Eleanor und George waren zunehmend beunruhigt. Miss Portisham war eine Intrigantin – wie weit würde sie gehen? Nur zu gern hätten die Geschwister jede sich bietende Gelegenheit genutzt, um die Frau in Misskredit zu bringen, aber sie war so diskret, so taktvoll, dass sie unangreifbar schien. Vor jedem Weihnachtsfest trafen sie besorgter in Flaxmere ein als im Jahr zuvor und nach jedem Neujahrstag kehrten sie in unverminderter Besorgnis nach Hause zurück, obwohl Miss Portisham das Leben in Flaxmere deutlich komfortabler gestaltete und niemand ihr nachsagen konnte, sie versuche, sich über ihren Stand zu erheben.

Sir Osmond hatte, als er Tante Mildred fortschickte, zugleich entschieden, dass Jennifer nicht heiraten, sondern in Flaxmere bleiben sollte, solange er lebte. Das konnten ohne Weiteres noch zwanzig Jahre sein, denn mit seinen sechsundsechzig war er robust und gut in Form. Warum in aller Welt sollte Jennifer ihre besten Jahre wegwerfen, nur um seinen Haushalt zu schmücken? Bei aller Toleranz und guten Laune kam sie nur dadurch mit ihm aus, dass sie ihre wahren Ansichten und Interessen für sich behielt. Mit ihren Aktivitäten für das Women’s Institute schuf sie sich ein gewisses Eigenleben, sah sich darin allerdings von Sir Osmond behindert, dem die in seinen Augen bolschewistischen Tendenzen der Bewegung missfielen. Er hätte es gern gesehen, wenn Jennifer sich darauf beschränkt hätte, die Mitglieder des Institute jeden Sommer in den Park von Flaxmere einzuladen, mit reichlich Tee und Brötchen, vielleicht auch einem Zauberkünstler. Dass seine Tochter an regnerischen Abenden dreißig Meilen über Land fuhr, um »mit einer Schar Dörflerinnen« Spiele zu machen – Spiele, also wirklich! –, das gehöre sich nicht, fand er. Solchen Unsinn solle man den Lehrkräften in den Schulen überlassen, die würden schließlich dafür bezahlt.

Tante Mildred hätte den Luxus von Flaxmere natürlich nur zu gern auch weiterhin genossen. Oder aber Hilda hätte an ihre Stelle treten können, wenn es Sir Osmond so wichtig war, dass eine seiner Töchter die Rolle der Gastgeberin spielte und ihm Gesellschaft leistete. Hilda hätte diese Aufgabe mit Freuden übernommen. Dreizehn Jahre älter als Jennifer, hatte sie Liebe, Ambitionen und harte Arbeit hinter sich und war bereit, sich friedlich in ihren mittleren Jahren einzurichten. Sie wusste Sir Osmond zu nehmen und hätte seine langweiligen alten Freunde und deren selbstzufriedene Gattinnen bei den Dinnereinladungen mit einer zumindest oberflächlichen Liebenswürdigkeit unterhalten, die Jennifer beim besten Willen nicht aufzubringen vermochte.

Doch hier zeigte sich wieder Sir Osmonds Sturheit. Er stemmte sich gegen die naheliegende einfache Lösung, mit der alle glücklich gewesen wären, auch er selbst, wenn er sich gestattet hätte, glücklich zu sein. Gegen mich und meine Familie hatte er früher nichts einzuwenden gehabt, wenn ich mich in den Schulferien in Flaxmere aufhielt, was häufig der Fall war. Auf Ablehnung stieß ich bei ihm erst, als ich nach sechsjähriger Unterbrechung wieder aufkreuzte und Jennifer und ich ihm eröffneten, dass wir bald heiraten wollten. Oliver Witcombe schien im Gegensatz zu mir bereit, Jahre zu warten, wobei ich allerdings den Verdacht hegte, dass er – sofern es ihm gelang, mich von der Bildfläche zu verdrängen und sich selbst als genehmen Bewerber zu etablieren – Mittel und Wege finden würde, den Hochzeitstermin in nicht allzu ferner Zukunft festzusetzen.

Als Jennifer ihrem Vater im Sommer 1935 eröffnete, dass sie mich zu heiraten gedenke, war er, wie schon gesagt, für einen Mann seines Alters noch sehr gut in Schuss. Er hatte immer gut auf sich geachtet. Im August aber erlitt er eine Art Herzattacke – einen Schlaganfall vermutlich –, und in der Folge alterte er stark. Sein Arzt meinte jedoch, wenn er das Leben leicht nehme und keine plötzlichen Erschütterungen oder Belastungen einträten, könne er noch viele Jahre leben. Die Atmosphäre des Misstrauens und Unbehagens, die Sir Osmond so gekonnt um sich zu verbreiten verstand, schien ihm gutzutun. Fehden und Eifersüchteleien waren bei den Melburys an der Tagesordnung, aber sie wurden höflich ausgetragen, mit Sarkasmus und versteckten Anspielungen, niemals in Form eines gesunden Krachs. Und so erschien er Jennifer und mir, obwohl er gealtert war und sein Gedächtnis nachzulassen begann, als ein Mann, der noch viele Jahre vor sich hatte.

Kaum hatte Jennifer ihre Geschwister über die Krankheit des Vaters ins Bild gesetzt, fielen sie und Georges Frau wie Raubvögel in Flaxmere ein. Sie drückten sich in den Räumen herum, umflatterten ihn, erkundigten sich beflissen nach seinem Befinden und konnten kaum verhehlen, wie begierig sie nach jedem kleinsten Anzeichen dafür spähten und pickten, dass er plötzlich sterben oder sein Testament ändern könnte.

»Wie schön, dass ihr mich alle so lieb habt!«, höhnte Sir Osmond. »Und jetzt könnt ihr weiterjammern und müsst bis Weihnachten nicht mehr an mich denken.«

Mehr vermochten sie ihm nicht zu entlocken. Niemand wusste genau, wie er sein Geld vererben würde. Er hatte seinen Kindern stets erklärt: »Wenn ihr eure Ehemänner – und du, George, deine Frau – mit der nötigen Umsicht wählt, werde ich dafür sorgen, dass ihr angemessen bedacht werdet. Wenn nicht, könnt ihr auf mein Geld warten, bis ich es selbst verbraucht habe.«

Daher gingen zwar alle davon aus, dass nach dem Tod des Vaters Hilda ihren Anteil erhalten würde, stellten aber allerlei Vermutungen darüber an, ob der Rest – nachdem George genug bekommen hatte, um Flaxmere halten zu können – gleichmäßig unter den Töchtern aufgeteilt würde oder ob die Gelder, die Edith und Eleanor bereits zugeflossen waren, angerechnet würden. Edith – sie hatte ihrem Vater zuliebe einen jungen Mann, den sie sehr mochte, abgewiesen und Sir David Evershot geheiratet – hatte einmal bemerkt, sie fände es höchst ungerecht, wenn sie weniger bekäme als Hilda. Die anderen äußerten sich nicht so unverblümt, dachten aber vermutlich genauso.

George hatte weniger Grund zur Sorge als seine Schwestern, denn Sir Osmond vertrat einen sehr dezidierten Standpunkt, was die Rechte des Stammhalters anging. Doch Miss Grace Portishams wachsender Einfluss beunruhigte auch ihn und machte seiner Frau große Sorgen. Sie alle sahen – zumal nach Sir Osmonds Krankheit – eine Art Absicherung darin, dass Jennifer in Flaxmere blieb.

»Ich finde es völlig berechtigt, dass Vater dich hierbehalten möchte«, sagte Eleanor in jenem August zu Jenny. »Die Vorstellung, dass er mit Miss Portisham allein in Flaxmere ist, gefällt mir gar nicht. Du weißt doch, wie wenig man einer Frau aus ihren Kreisen trauen kann; sie hat einfach andere Moralvorstellungen als unsereins. Ja, sicher, sie ist intelligent und hat sich eine oberflächliche Bildung angeeignet, aber im Grunde ist sie, glaube ich, nicht ehrlich.«

»Männer in Vaters Alter tun manchmal sehr törichte Dinge, besonders wenn sie durch eine Krankheit geschwächt sind«, hatte Edith eindringlich ergänzt. »Denk nur an Lord Litton Cheney, der erst neulich die Gouvernante seiner Töchter geheiratet hat. Man stelle sich vor! Das ist doch furchtbar für die Mädchen!«

»Alter schützt vor Torheit nicht, war Vaters Kommentar dazu«, sagte Jenny.

»Das beweist gar nichts«, meinte Edith. »Ich bin auch dafür, dass du hierbleibst. Vater braucht jemanden, der sich um ihn kümmert.«

»Dazu eigne ich mich aber nicht, das wisst ihr doch«, gab Jenny scharf zurück.

Edith überhörte den Einwand und fuhr fort: »Es ist doch keinerlei Belastung für dich. Du hast hier jeden Luxus, du hast dein Women’s Institute, das dir so am Herzen liegt, du kannst dein eigenes Leben führen und brauchst dich um nichts zu sorgen.«

»Ich kann eben kein eigenes Leben führen, das ist es ja!«, widersprach Jennifer. »Vater lässt mich abends nicht allein den Sunbeam fahren, ich darf kein eigenes kleines Auto haben, und er richtet es immer so ein, dass Bingham nicht verfügbar ist, wenn ich zu einem Treffen will.«

»Das sind doch Nebensächlichkeiten!«, erklärte Edith. »Es kann nun mal nicht alles nach deinem Kopf gehen. Tatsache ist, dass du die nächsten Jahre hierbleiben solltest.«

Nachdem Sir Osmond genesen und die Familie wieder abgereist war, besprachen Jennifer und ich die Lage und beschlossen, im Frühjahr zu heiraten. Wenn Hilda zu Weihnachten nach Flaxmere kam, wollten wir sie in unsere Pläne einweihen und ihr zureden, eine Möglichkeit zu finden, wie sie auf eine für Sir Osmond annehmbare Weise an Jennys Stelle treten konnte. Leicht würde das nicht werden, denn Hilda war zu stolz, um ihren Vater darum zu bitten. Wenn er sie nach Flaxmere holte, hätte das einige ihrer Probleme gelöst, aber sie war so daran gewöhnt, ohne seine Hilfe auszukommen, dass sie nur schwer an eine Schicksalswende würde glauben können.

Nach meinem Eindruck verschwendete Hilda so wenig wie Jenny auch nur einen einzigen Gedanken daran, wie viel Geld Sir Osmond hinterlassen und wie er es verteilen würde. Sie hatte jede Hoffnung aufgegeben, gerade jetzt, da sie es für Carols Ausbildung dringend brauchte, etwas von ihm zu bekommen, und so interessierte sie sich nicht weiter dafür, was vielleicht später einmal sein würde. Sie hatte ihren Vater zu gern, um auch nur den Gedanken zuzulassen, wie sehr sein Tod ihrer Tochter helfen würde; wie Jennifer ging sie davon aus, dass er noch viele Jahre zu leben hatte.

Jennifer und ich waren uns bewusst, dass wir uns mit einer Heirat im Frühjahr jede Aussicht auf eine Mitgift verbauten, aber so war es nun einmal, und wir versuchten, nicht daran zu denken, auch wenn wir es uns weiß Gott nicht leisten konnten, leichten Herzens darauf zu verzichten.

»Es ist zwecklos, sich Gedanken darüber zu machen«, meinte Jennifer. »Für dich und mich ist nun mal kein Geld da. Vielleicht in zwanzig Jahren, aber dann werden wir es, genau wie Hilda, wahrscheinlich nicht mehr wollen.«

Was ich in meinem Verlag verdiente, hätten viele als ein ganz hübsches Einkommen für ein junges Ehepaar angesehen, aber es würde Jennifer kein sorgenfreies Leben »in den Verhältnissen, die sie gewohnt war«, ermöglichen. Doch die kleine Erbschaft von ihrer Mutter, die sie bisher nicht angetastet hatte, würde uns helfen, und zudem war Jenny entschlossen, sparsames Wirtschaften amüsant zu finden. Sie war bereit, das Beste aus unserem neuen Leben zu machen.

Das war der Stand der Dinge, als sich zu Weihnachten alle in Flaxmere versammelten. So wollte es der Brauch. Sir Osmond war der Auffassung, es gehöre sich einfach, dass die Familie an Weihnachten zusammenkam, und niemand wagte, Einspruch zu erheben, auch wenn alle sich damit schwertaten. Auch Tante Mildred war jedes Jahr dabei und freute sich wahrscheinlich, eine Zeitlang den Luxus in Flaxmere genießen zu können. Oliver Witcombe war ebenfalls mit von der Partie, und sogar ich war eingeladen, teils weil die Frauen sonst in der Überzahl gewesen wären, teils gemäß Sir Osmonds Strategie, mich im Vergleich mit Oliver schlecht dastehen zu lassen. Vermutlich plante Sir Osmond für einen der Abende irgendein Spiel, bei dem Oliver im Gegensatz zu mir glänzen konnte – eine Kleinigkeit für ihn, denn er kennt jede Menge Partytricks.

Hilda kam wie jedes Jahr mit ihrer Tochter Carol. Ich glaube, Sir Osmond hatte sie gern hier, sowohl aus echter Zuneigung – was allerdings angesichts seines schäbigen Verhaltens ihr gegenüber schwer vorstellbar war –, als auch, um es ihr unter die Nase zu reiben: Da siehst du, was dir entgeht, weil du gegen meinen Willen Flaxmere verlassen hast!

Sie waren also alle da, fast alle mit einem gutem Grund, Sir Osmond den Tod zu wünschen, wie wir später auf so unerfreuliche Weise feststellen mussten, und nur wenige mit einem Grund, ihm ein langes Leben zu wünschen.

Kapitel 2

SAMSTAG

von Hilda Wynford

Jennifer hatte mich wie immer gebeten, früher zu kommen als die anderen, damit wir noch in Ruhe plaudern konnten. Carol und ich fuhren am Samstagmorgen zeitig in London ab und waren um kurz nach zehn in Bristol. Der alte Ashmore holte uns mit dem vertrauten kastenförmigen Familienauto vom Bahnhof ab. Selbst sein merkwürdiger Bristol-Akzent berührte uns heimatlich.

»Miss Jenny hat mich gebeten, Sie abzuholen, Ma’am. Sir Osmond ist, scheint’s, mit dem neuen Auto unterwegs.«

Wir fragten Ashmore, wie es ihm gehe. Mir fiel auf, dass er verhärmt und krank wirkte, und als er uns die Tür aufhielt, sah ich, dass seine Hände zitterten, aber dann fuhr er den Wagen so ruhig und vorsichtig wie immer.

»Ganz gut, Ma’am, doch, aber’s gibt natürlich jede Menge Konkurrenz. Am Bahnhof krieg ich Fuhren, und ein paar alte Damen fahr ich regelmäßig, aber viele Leute wollen einen moderneren Wagen. Einer alten Karre wie der hier trauen sie keine längeren Strecken zu. Nichts gegen Sir Osmond, versteht sich – war ja mal ein gutes Auto.«

»Es fährt immer noch sehr schön«, sagte Carol. »Bestimmt pflegen Sie es gut.«

»Und ob, Missie!« Ein Lächeln huschte über das ernste Gesicht des alten Mannes. »Was tät ich bloß machen, wenn was dran kaputtgehn tät?« Sein Gesicht legte sich wieder in müde Falten.

Ich fragte ihn, ob Aussicht bestehe, bald einen neuen Wagen zu bekommen.

»Seh ich nicht«, antwortete er düster. »Der hier hat mich ganz schön was gekostet, dafür dass er schon so alt war, und jetzt ist so einer nichts mehr wert.«

»Nanu? Ich dachte, Sir Osmond hat Ihnen den Wagen geschenkt!«, platzte ich heraus.

Ashmore schien verlegen. »Na ja, Ma’am, das ist so: Hohe Herren wie Sir Osmond, die nichts mit dem Kraftfahrzeughandel zu tun haben und sich auch nicht wie mancher andre jedes Jahr oder so ein neues Auto zulegen, die haben keine Ahnung, wie das läuft. Wenn Sie ein altes Auto loswerden und ein neues kaufen wollen, das einen Batzen Geld kostet, dann bietet Ihnen der Händler einen Spitzenpreis für das alte, damit Sie sich’s nicht anders überlegen. Vielleicht mehr, als Sie jemals kriegen täten, wenn Sie’s gegen bar verkaufen. Der Händler hat Sir Osmond gesagt, für wie viel er den Daimler in Zahlung nimmt, und Sir Osmond – der hat ja gewusst, dass es ein guter Wagen ist, für den er einiges hingeblättert hat –, der sagt zu mir: ›Ashmore‹, sagt er, ›dafür können Sie den Daimler haben. Das ist er noch wert, da machen Sie ein gutes Geschäft.‹ Na ja, Ma’am, das hat schon irgendwie gestimmt, ich hab den Wagen ja gekannt und gewusst, dass er gut in Schuss ist. Aber es war doch eine Stange Geld – keine Ahnung, wie ich das wieder reinkriegen soll, wo meine Frau doch so krank ist und überhaupt.«

»Aber Ashmore, warum haben Sie Sir Osmond denn nicht gesagt, dass der Preis zu hoch ist?«, rief Carol. »Denn das war er natürlich! Hätte Großvater den Wagen auf dem freien Markt verkaufen wollen, hätte er doch nie die Summe dafür bekommen, für die der Händler ihn in Zahlung genommen hat. Ich kenne mich da aus. Sie hätten ein moderneres Auto für weniger Geld bekommen können!«

»Na ja, Missie, ich hab ja nicht mit Sir Osmond feilschen können. Er hat’s bestimmt gut gemeint. Ich will mich auch nicht beklagen. Weiß gar nicht, wieso ich das jetzt alles gesagt hab. Sir Osmond darf auf keinen Fall was davon mitkriegen! Sie reden hoffentlich nicht mit ihm drüber, Missie, und Sie auch nicht, Ma’am. Vielleicht renkt sich ja alles wieder ein.«

Ich erkundigte mich nach seiner Frau und der übrigen Familie, und wir redeten nicht mehr über den Wagen. Ich hatte jedoch herausgehört, dass die Krankheit seiner Frau erhebliche Kosten verursachte und er ziemlich verzweifelt war, sonst hätte er sich bestimmt nicht beklagt. Er hatte von Jugend an in Flaxmere gearbeitet und uns Kindern das Reiten auf unseren ersten Ponys beigebracht. Vater war strikt dagegen, die Leute zu verwöhnen, sie sollten arbeiten und sparen wie er, meinte er, um später auf eigenen Füßen stehen zu können. Wahrscheinlich war ihm gar nicht klar gewesen, wie überteuert er den Daimler an Ashmore verkaufte, er hatte wohl geglaubt, er verschaffe dem Mann eine Möglichkeit, seine Ersparnisse gewinnbringend zu investieren.

Carol war empört, und als wir ankamen, schob sie mir eine Halfcrown in die Hand, zusätzlich zu der, die ich als Trinkgeld für Ashmore bereithielt. Jenny hatte ihn zweifellos für die Fahrt bezahlt. Seine Miene verriet, dass die fünf Schilling für ihn mehr wert waren als für uns. Er murmelte so etwas wie »Wenn Sie immer da wären, dann wär alles anders« – die typische Äußerung eines alten Bediensteten gegenüber den verheirateten Töchtern des Hauses.

Ich machte mir Sorgen um den Mann. Er sah aus, als könnte er vier Wochen Ruhe und gutes Essen in einem Erholungsheim gebrauchen, und ich beschloss, mit Jenny zu besprechen, ob wir nicht etwas für ihn tun konnten.

Jenny begrüßte uns in der Halle, fröhlich, aufgeregt und hübscher denn je. Vater sei den ganzen Tag mit Mildred auf seiner üblichen Weihnachtstour, berichtete sie, George, Patricia und die Kinder würden am Abend mit dem Auto kommen, Dittie und David wollten – ebenfalls mit dem Auto – unterwegs noch Station machen und am Sonntag eintreffen. Eleanor und Gordon würden erst am Montag kommen, ihr Kindermädchen habe Hals über Kopf zu seiner kranken Mutter gemusst, und sie hätten Schwierigkeiten, Ersatz zu finden. Auch zwei Außenstehende würden mit von der weihnachtlichen Partie sein. Jenny und ich waren uns wie immer darin einig, dass die Beimischung eines fremden Elements der Familie guttat.

»Oliver Witcombe«, sagte Jennifer und verzog den Mund. »Dieser ach so perfekte junge Mann kommt am Dienstag. Vater mag ihn. Und Philip wird am Montagabend hier sein.«

Früher hatte ich Philip Cheriton nicht gekannt, seine Besuche hatten, glaube ich, erst kurz nach meiner Heirat begonnen. In den vergangenen drei oder vier Jahren hatte ich ihn in London öfter gesehen, und ich wusste, dass er im Sommer in Flaxmere gewesen war. Jenny hatte ihn in ihren Briefen häufig erwähnt, betont beiläufig, sodass ich den Eindruck gewann, er sei ihr wichtig.

Ich fragte sie, ob Vater ihn möge.

»Er duldet ihn«, antwortete sie, »warum, weiß ich nicht, er hält nämlich überhaupt nichts von ihm. Er meint wohl, dass er auch keinen Schaden anrichten kann. Aber lass uns später über Philip reden. Wie geht’s dir, Carol?«

Carol war begeistert von ihrer neuen Arbeit bei einem Raumausstatter und hatte Jenny viel zu erzählen. Sie betrachtete diese Tätigkeit als Sprungbrett, eine Chance, nützliche Erfahrungen zu sammeln, bis ich ihr eine Ausbildung als Architektin ermöglichen konnte. Wie es für sie typisch war, ging sie ganz darin auf, als sei das ihre Berufung, und es begeisterte sie, ihr erstes eigenes Geld zu verdienen.

Um die Mittagszeit rief Carol: »Tante Jenny!« Das war ironisch gemeint, denn Jenny ist nur sieben Jahre älter als Carol und dem Wesen nach jünger; die beiden sind eher wie Schwestern. »Ich weiß, du und Mutter, ihr wollt eure alten Köpfe zusammenstecken und bekakeln, was James’ Rheuma macht, was die kleine Emma so treibt, wie es Peggy Jones’ Jüngstem geht und so weiter. Ich habe ein Kleid mitgebracht, das ich noch fertig nähen muss. Kann ich das in deinem Zimmer machen, Jenny?«

»Ja, natürlich, du kannst auch meine Nähmaschine benutzen.«

»Fantastisch!« spottete Carol. »Jenny hat eine Nähmaschine! Du wirst ja noch richtig häuslich! Wie kommt’s? Aber schön, dass ich mir nicht die von der Portent leihen muss.«

Jenny errötete und begann, hektisch von ihrer Arbeit im Women’s Institute zu erzählen – dass es ihr im Frühjahr gelungen sei, eine »Fortbildung« zu machen, und dass sie zur organisatorischen Leiterin ernannt worden sei.

»Großartig!«, kommentierte Carol. »Das möchte ich sehen: ein Institut, das du organisierst! Inklusive Dinnerpartys, Singen und Revuetanz, aber vom Protokollführen habt ihr noch nie was gehört, und an eine Sekretärin habt ihr wahrscheinlich auch nicht gedacht!«

»Blödsinn!«, versetzte Jenny etwas gereizt. »Ich bin inzwischen unheimlich professionell. Die Zentrale empfiehlt allerdings, mich eher für den gesellschaftlichen Bereich einzusetzen als in der Verwaltung. Lady Bredy ist auch dabei, und witzigerweise war sie’s, die Vater überredet hat, mich mitmachen zu lassen. Er dachte, es sei was Hochvornehmes, und als er später erfahren hat, dass Mrs. Plush – du weißt schon, die Plushs von der Linmead-Farm – auch dabei ist, hat er ein Riesentheater gemacht. Er findet die ganze Sache überflüssig und meint, was ich zu Hause gelernt hätte, müsste doch reichen, um zu wissen, wie man so ein Institut leitet – man glaubt es nicht! Die Vorstellung, dass Mrs. Plush und ich nebeneinandersitzen und etwas über die Grundlagen demokratischer Führung lernen, ist ihm ein Gräuel. Dabei ist Mrs. Plush wirklich ein Schatz, und sie hat viel mehr Feingefühl im Umgang mit schwierigen Vorsitzenden als ich.«

Carol war natürlich ganz auf ihrer Seite, sie musste lachen, und bald waren die beiden in ein Gespräch über Feudalismus, Demokratie und unterschiedliche Sichtweisen vertieft. Sie lieben es, über Sichtweisen zu reden, dabei sind sie viel zu jung, um die Sichtweisen von Leuten über vierzig zu verstehen. Sie sind geradezu rührend jung, und auch das macht sie so bezaubernd. Da ich selbst den Vierzig schon so nahe bin, kann ich mir, glaube ich, ungefähr vorstellen, wie man sich sowohl mit zwanzig als auch mit fünfzig und darüber fühlt – aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein und bin in Wirklichkeit genauso ichbezogen wie alle anderen.

Das Gespräch zeigt, dass Jennys und Vaters Vorstellungen immer wieder aufeinanderprallen mussten, und ich wünschte, ich hätte ihn dazu bewegen können, sie ziehen zu lassen. Kräche gab es zwar nicht, und Jennys Pläne wurden nie wirklich durchkreuzt – sie musste nur beharrlich genug ihr Ziel verfolgen, dann würde sie irgendwann bekommen, was sie wollte, zumindest teilweise –, aber es herrschte eine ständige Spannung und Unruhe.

Nach dem Lunch ließen Jennifer und ich uns auf dem Sofa vor dem Kamin in der Bibliothek nieder, und sie erläuterte mir ihren Plan, Philip Cheriton zu heiraten. Nachdem ich mir gerade gewünscht hatte, sie könnte Flaxmere verlassen, schien es widersinnig, über ihr Vorhaben entsetzt zu sein. Und doch machte es mir Angst. Vielleicht weil ich das, was Jenny bevorstand, mit dem verglich, was ich selbst vor fast zwanzig Jahren durchgemacht hatte. Jenny ist älter als ich damals, aber ich glaube, sie ist einem Kampf, wie ich ihn zu bestehen hatte, weit weniger gewachsen. Ich war schon immer härter, mehr wie Vater. Besäße Jenny wirklich genug Willenskraft, um ihre Pläne zu verwirklichen, würde sie längst nicht mehr in Flaxmere leben. Sie hätte eine Möglichkeit gefunden, die eigenen Wege zu gehen, von denen sie so oft spricht. Das soll keine Kritik sein, ich versuche nur deutlich zu machen, wie sie veranlagt ist; außerdem sind willensstarke, zielstrebige Menschen nicht immer die angenehmsten. Die fröhliche, blonde kleine Jenny erinnert noch stark an das Kind von einst mit seinen Ausbrüchen von Trotz und Ungezogenheit, die meist in Tränen endeten; lange hat dieses Aufbegehren allerdings nie angehalten.

Jenny weiß im Grunde gar nicht, worauf sie sich einlässt, dachte ich. Sie wird es hassen, in einem Vorort oder einem Provinzstädtchen zu leben, sie wird die Niederungen sparsamen Haushaltens hassen, sie wird ein Chaos anrichten, und am meisten wird sie das Scheitern hassen.

»Freust du dich nicht, Hilda?«, fragte sie ängstlich. »Du sagst doch immer, ich soll einen Beruf ergreifen.«

»Schon, aber ist der Beruf der jungen Vorort-Ehefrau wirklich der, den du anstrebst?«

»Das musste ja kommen!«, rief Jenny. »Aber wir können uns wahrscheinlich ein Haus weiter draußen leisten, zum Beispiel in Guildford. Das ist praktisch auf dem Land, und wenn es ein kleines Haus ist und wir ein tüchtiges Dienstmädchen haben, muss ich mich nicht groß um den Haushalt kümmern. Philip will nicht, dass ich nur auf seine Kosten lebe, er hasst parasitäre Ehefrauen. Ich werde meine eigenen Aktivitäten haben, beim Women’s Institute vielleicht. Vielleicht schreibe ich sogar, ich habe eine wunderbare Idee für einen Roman; Philip traut mir das zu.«

»Du denkst wahrscheinlich, eine Frau in meinem Alter weiß nicht mehr, wie du dich fühlst, aber das stimmt nicht, Jennifer. Gerade weil ich mich so gut daran erinnere, machen mir deine Pläne Angst.«

»Ach, zum Teufel, Hilda, ich heirate doch keinen armen Schlucker! Hunderttausende heiraten mit weniger Geld. Außerdem werden wir erst mal keine Kinder kriegen. Die können wir uns nicht leisten. Nicht so, wie Dittie sich keine leisten kann, sondern wirklich nicht.«

»Das ist natürlich alles relativ.«

»Ja, ich weiß. Aber du musst mir helfen, Hilda. Und kein Sterbenswörtchen zu Dittie, Eleanor und George! Die finden, ich soll hierbleiben und Vater vor der Portent schützen. Aber das ist Quatsch. Selbst wenn da was zu machen wäre – ich könnte es nicht, im Gegenteil, wahrscheinlich würde ich ihn noch in ihre verständnisvollen Arme treiben. Ich glaube auch nicht, dass man sich da wirklich Sorgen machen muss. Kann ja sein, dass er ihr was hinterlassen will, aber es ist doch genug für alle da. Und sie hätte es weiß Gott verdient! Aber um noch mal darauf zurückzukommen: Du musst nach Flaxmere ziehen, wenn ich weg bin.«

»Wie denn? Ich würde natürlich kommen, wenn Vater mich darum bitten würde. Glaube ich jedenfalls. Aber Carol … Carol ist genau wie du. Du hast ja nicht gerade dazu beigetragen, dass sie die richtige Einstellung findet, um mit Vater auszukommen, Jenny.«

»Ach, bei Carol kann ich mir doch den Mund fusselig reden. Sie weiß ganz genau, wie furchtbar schäbig Vater dich behandelt hat.«

Ich hatte schon früher festgestellt, dass Jenny und Carol die Dinge stets aus demselben Blickwinkel betrachteten, auch Vaters Verhalten mir gegenüber. Ich sah es anders. Ich hatte mich seiner Art zu leben bewusst verweigert und mich für meine eigene entschieden. Da war es nur recht und billig, dass ich diesen Weg auch weiterging, in eigener Regie, wie Carol sagen würde, egal, wohin er mich führte. Ich bereue nichts. Vater war nur konsequent, und ich mag es, wenn jemand konsequent ist. Ich für mein Teil bin meinen eigenen Weg gegangen und habe bewiesen, dass ich die nötige Charakterstärke dafür besaß. Vater respektiert das, und so sind wir immer gute Freunde geblieben, auch wenn er damals böse auf mich war.

»Die Sache ist die«, erklärte ich Jenny. »Selbst wenn Vater mich bitten sollte, nach Flaxmere zu ziehen, und selbst wenn ich dazu bereit wäre – wie würde Carol hier zurechtkommen?«

»Sie wäre ja die meiste Zeit gar nicht da«, antwortete Jenny vergnügt, »wegen ihrer Architekturausbildung. Und für die würde sie es auch in Kauf nehmen, die Ferien bei ihrem Großvater zu verbringen. Sie würde hier sogar besser zurechtkommen als ich, weil sie eine bessere Gesellschafterin ist, sie würde Vaters alte Freunde mit ihren witzigen Bemerkungen zum Lachen bringen. Ich bin ja eher einsilbig, wenn die da sind. Ich werde jedenfalls mit Carol darüber reden; mal sehen, was sie sagt.«

Ich wusste schon, was sie sagen würde. Sie würde alles genauso sehen wie Jenny, wobei die schwer zu erklimmenden Gipfel des Panoramas praktischerweise in Nebel gehüllt sein würden. Das Abenteuer würde sie reizen. Sie und Jenny würden ihre Kräfte – die Kräfte der Jugend – im Nu bündeln.

»Ich weiß nicht recht«, sagte ich. »Ich bin mir nicht sicher, ob Carol die Ausbildung machen kann.«

»Sie hat ja immer noch ihre Arbeit.«

»Aber damit verdient sie nicht genug, um davon zu leben – allein.«

»Wie teuer ist diese Ausbildung denn? Ihr hättet hier ja kaum Kosten. Würde da nicht genug übrigbleiben? Und in den Ferien würde sie umsonst hier leben.«

»Das sind doch alles nur Vermutungen!«, rief ich verzweifelt. »Fantasien! Wenn Vater mich nicht bittet, hierherzuziehen, fällt dein ganzes Kartenhaus in sich zusammen.«

»Das ist genau der Punkt – du musst Vater so weit kriegen, dass er dich darum bittet. Wie gern wir dich hier hätten und wie gern du hier wärst, weißt du ja. Du hast bewiesen, dass du auf eigenen Füßen stehen und dein eigenes Leben führen kannst. Das wird sogar Vater insgeheim zugeben. Hilda, du musst mir helfen. Philip und ich sind zwar fest entschlossen, wir werden auf jeden Fall heiraten, aber es wäre einfach schön zu wissen, dass du mich unterstützt.«

»Ich muss darüber nachdenken«, sagte ich. »Ich möchte ja, dass du glücklich bist, mein liebes Kind. Können wir Vater nicht dazu bringen, dass er Philip seinen Segen gibt? Das würde alles viel einfacher machen. So viel kann er doch gar nicht gegen ihn haben, wenn er ihn als Gast hier hat.«

»Ich habe Philip vorgeschlagen, ein Buch zu schreiben, ein Meisterwerk, eine würdige schriftstellerische Leistung im viktorianischen Stil, einen Bestseller. Nur dann würde Vater ihn als Schwiegersohn akzeptieren, eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Du weißt nur zu gut, dass niemand Vater zu irgendwas überreden kann. Außer vielleicht Miss Portisham, und wie die das macht, weiß kein Mensch. Ich erwarte natürlich auch nicht, dass du Vater überredest. Du musst es so geschickt anstellen, dass er dich von sich aus bittet, hierherzuziehen.«

Ich habe dieses ganze Gespräch mit Jenny, an das ich mich genau erinnere, aufgeschrieben, weil es sehr deutlich Jennys Gemütsverfassung unmittelbar vor Weihnachten zeigt. Meine Worte hatten nicht die geringste Wirkung auf sie, und sie war voller Pläne für ihre Flucht aus Flaxmere im Frühjahr. An Vaters Testament verschwendete sie keinen Gedanken; Philip und sie waren sich einig, dass sie ganz gut ohne sein Geld auskommen würden.

Kapitel 3

MONTAG

von Jennifer Melbury