9,99 €

Mehr erfahren.

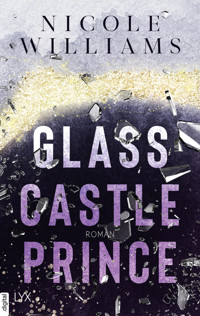

- Herausgeber: Lyx.digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Heavy lies the crown

Prinz Edward von Norland weiß, dass ein einziger Skandal genügt, um den Ruf seiner Familie und der gesamten royalen Dynastie zu zerstören. Während Gleichaltrige in seinen Kreisen die Freiheiten des College-Lebens genießen und die Anwesen ihrer adeligen Eltern durch Partys verwüsten, übt sich der Thronfolger daher in Zurückhaltung - bis er Charlotte Everly kennenlernt. Charlotte gibt nichts auf Edwards Titel oder seine Abstammung, und in einer Nacht verändert sich alles zwischen ihnen. Doch dann bekommt die Presse Wind davon ...

"Mächtig, stur und in sich gekehrt: Prinz Edward hat mein Herz sofort erobert!" LIEZELSBOOKBLOG

New Adult meets ROYAL PASSION

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 403

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

INHALT

Titel

Zu diesem Buch

Leser:innenhinweis

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

Epilog

Die Autorin

Die Romane von Nicole Williams bei LYX

Leseprobe

Impressum

Nicole Williams

Glass Castle Prince

Roman

Ins Deutsche übertragen von Cécile G. Lecaux

ZU DIESEM BUCH

Um eine Auszeit von ihrem Medizinstudium zu bekommen, nimmt Charlotte Everly einen Job beim Königshaus von Norland an. Über den Winter soll sie die Sommerresidenz der königlichen Familie verwalten – und staunt nicht schlecht, als sich der Einbrecher, den sie am ersten Abend überwältigt, als Prinz Edward, zukünftiger König von Norland, herausstellt. Edward ist nicht besonders angetan davon, eines Tages das Erbe seines Vaters anzutreten und dessen Platz auf dem Thron einzunehmen. Denn wenn er von klein auf eins gelernt hat, dann, dass ein einziger Fehltritt oder selbst der kleinste Skandal genügt, um den Ruf seiner Familie und der gesamten Dynastie zu zerstören. Während die Gleichaltrigen in Edwards Kreisen die Freiheiten des College-Lebens genießen und die Anwesen ihrer adeligen Eltern durch Partys verwüsten, übt sich der Thronfolger daher in Zurückhaltung und zieht die Ruhe der Sommerresidenz seinen royalen Verpflichtungen vor. Doch damit ist es jetzt vorbei, denn Charlotte bringt ihn von der ersten Begegnung an aus dem Tritt. Noch nie hat er jemanden getroffen, der nichts auf seine Titel oder seine Abstammung gibt, sondern sich nur für ihn interessiert. Noch nie hat er sich jemandem so nah gefühlt – und in einer Nacht verändert sich alles zwischen Edward und Charlotte. Aber dann bekommt die Presse Wind davon …

Liebe Leser:innen,

dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.

Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.

Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!

Wir wünschen uns für euch alle

das bestmögliche Leseerlebnis.

Euer LYX-Verlag

1. KAPITEL

Ich war ganz in der Nähe der königlichen Sommerresidenz am Ufer des Lake Genovese aufgewachsen.

Nicht, weil meine Familie reich genug gewesen wäre, um sich eins der imposanten Anwesen in der Nachbarschaft von Valmont Manor leisten zu können, und auch nicht aufgrund einer entfernten Verwandtschaft zum Königshaus.

Ich hatte dort gewohnt, weil mein Vater der Gärtner gewesen war und man uns ein bescheidenes Häuschen zwischen den Bäumen am südlichen Ende des Grundstücks zur Verfügung gestellt hatte. Ich war in unmittelbarer Nähe einer Welt des Überflusses aufgewachsen, von der meine Eltern mich jedoch ferngehalten hatten. Sie hatten mich in Watte gepackt, so wie es übervorsichtige Eltern von Einzelkindern tun. Ich hatte nie Kontakt zur königlichen Familie oder irgendeinem ihrer entfernten Verwandten gehabt, die in den Sommermonaten in Scharen zu den legendären Partys Seiner Königlichen Hoheit anreisten. Und im Herbst des Jahres, in dem ich zehn geworden war, hatte mein Dad seine Stelle als Gärtner gekündigt und einen Job als Parkverwalter weiter im Norden angenommen.

Inzwischen war es zehn Jahre her, dass ich Valmont als Tochter des Gärtners verlassen hatte, aber es hatte sich – sofern überhaupt – nur wenig verändert. So war das bei königlichen Familien: Veränderungen vollzogen sich nur sukzessive, von den Residenzen bis hin zur Garderobe.

»Ist Ihnen klar, welche Position Sie hier innehaben werden?« Die Frau in dem matronenhaften Tweedkostüm, deren Gesicht mich an eine Dörrpflaume erinnerte, blieb abrupt in dem prunkvollen Foyer stehen und riss mich unsanft aus meinen Gedanken.

Ich setzte die gleiche kompetente Miene auf wie bei meinem Vorstellungsgespräch. »Selbstverständlich.«

»Sie sind noch sehr jung. Die letzte Hausdame, die sich in der Nebensaison um das Anwesen gekümmert hat, war doppelt so alt wie Sie.« Mrs Hutchinson musterte mich streng und verzog geringschätzig den Mund.

»Was mir an Jahren fehlt, mache ich durch meine Arbeitseinstellung und Einsatzbereitschaft wett«, entgegnete ich und warf einen prüfenden Blick auf meine Schuhe, um zu sehen, ob ich es irgendwie geschafft hatte, beim Durchqueren des Königin-Angeline-Ballsaals in Pferdeäpfel zu treten, so wie es Mrs Hutchinsons missbilligende Miene vermuten ließ. »Außerdem habe ich meine ersten zehn Lebensjahre hier verbracht. Das Anwesen ist mir also vertraut.«

»Ihr Vater war der Gärtner, dürfte das Haus also nie betreten haben.«

»Das ist richtig«, bestätigte ich und achtete darauf, dabei zu lächeln, um die Person, die genau genommen meine Vorgesetzte war, nicht zu verärgern. Gott sei Dank würde sie sich gleich nach der Einweisung nach Stratford Castle begeben, dem Hauptwohnsitz der königlichen Familie.

»Es ist ein großer Unterschied, ob man den Rasen mäht und Sträucher zurückschneidet oder zweiundsechzig Zimmer über den Winter in Schuss hält und auf eventuelle Schäden durch Schnee und Eis achtet.«

Ich lächelte tapfer weiter und sagte mir, dass es vermutlich nicht ihre Absicht war, mich so herablassend zu behandeln. Sie war eben ein Snob. »Ich lerne schnell.«

Mrs Hutchinson bedachte mich mit einem weiteren skeptischen Blick, ehe sie eine der Seitentüren ansteuerte. »Prinz Edward und Sie sind gleichaltrig, nicht wahr? Sind Sie einander je begegnet, als Sie im Gärtnerhaus gewohnt haben?«

Ich gestattete mir, die Nase zu rümpfen, da sie mir den Rücken zukehrte. »Er ist zwei Jahre älter als ich, und nein, wir sind einander nie begegnet.«

Gott sei Dank. Prinz Edward war ein aufgeblasener, verwöhnter Playboy, der für das stand, was ich in einer Monarchie am meisten verabscheute: Standesdünkel und Arroganz.

»Sehr bedauerlich. Er ist ein so außergewöhnlicher Mensch.«

»Ja wirklich, sehr schade.«

Als wir an der Tür haltmachten, überzeugte sie sich davon, dass ich das riesige schwarze Buch immer noch mit mir herumschleppte. Sie hatte mir versichert, dass es alle Fragen beantworten würde, die sich zu meinen Pflichten im Haus ergeben könnten, vom Abdecken des Mobiliars mit Staubschutzhüllen bis hin zur Einstellung der Thermostate.

»Warum haben Sie sich dafür entschieden, Ihr Studium in Whitbridge für ein Jahr zu unterbrechen?«, fragte sie und schlüpfte in ihren beigen Trenchcoat, nachdem sie durch das Fenster einen Blick auf das trübe Wetter draußen geworfen hatte. »Das ist die renommierteste Universität des Landes. Waren die Anforderungen zu hoch?«

Meine Finger verkrampften sich leicht um das schwere Haushaltsbuch. »Nein. Ich habe die beiden ersten Jahre mit Bestnoten abgeschlossen.« Ich war nicht sicher, wie viel ich preisgeben sollte. »Ich habe mir eine Auszeit genommen, um zu entscheiden, was genau ich mit meinem Leben anfangen möchte, bevor ich weitere zwei oder auch zehn Jahre dranhänge.«

Mrs Hutchinson zog lachend die Handschuhe über. »Ärzte studieren zehn Jahre, meine Liebe.«

»Und die Töchter von Gärtnern nicht?«, entgegnete ich, womit ich vermutlich ihre Gedanken aussprach.

Sie winkte ab, als würde ich überreagieren. »Sie wissen, wie ich das meine.«

»Oh ja.« Und das stimmte. Ich wusste sehr gut, dass manche Menschen aufgrund ihres gesellschaftlichen Rangs und ihrer Herkunft gerne auf andere herabsahen. Meine Eltern hatten es nie ausgesprochen, aber ich wusste, dass mein Dad den Job als königlicher Gärtner nicht zuletzt deshalb aufgegeben hatte, weil er nicht wollte, dass ich in einem Umfeld aufwuchs, das von derart verstaubten, ewiggestrigen Ansichten geprägt war.

»Nun, dann werde ich Sie jetzt allein lassen.« Mrs Hutchinson warf mir noch einen letzten Blick zu, der verriet, dass sie befürchtete, Valmont könnte bis zur Rückkehr der königlichen Familie im kommenden Sommer in Schutt und Asche liegen.

Aber sie hatte keine Wahl. Es gab nicht viele Bewerber für den Posten. Den meisten erschien es wenig verlockend, Herbst und Winter in einem der entlegensten Winkel des Landes zu verbringen, wo man wochenlang keinen Menschen – womöglich nicht einmal ein Tier – zu Gesicht bekam.

Aber ich hatte meine Gründe gehabt, mich zu bewerben.

»Notfalls erreichen Sie mich Tag und Nacht auf dem Handy.« Mrs Hutchinson trat durch die Tür und blickte stirnrunzelnd in den grauen, wolkenverhangenen Himmel.

»Ich bin sicher, Sie werden im Juni alles genauso vorfinden, wie Sie es verlassen haben.«

Sie wartete unter dem Vordach auf den Chauffeur, der mit einem Regenschirm herbeieilte, um sie vor dem Nieselregen zu schützen. »Das will ich hoffen«, sagte sie, ehe sie im Fond des schwarzen Aston Martin Platz nahm.

Mir stand für die Dauer meines Aufenthalts auch ein Fahrzeug zur Verfügung, wenn auch kein Aston Martin, sondern ein alter klappriger Pritschenwagen, wie ihn Bauern benutzten, um auf dem Markt ihre Steckrüben zu verkaufen.

Ich stand in der Tür des königlichen Landsitzes und winkte dem abfahrenden Wagen nach, womit ich für mehrere Wochen Abschied von der Außenwelt nahm. Zeit, die ich nutzen wollte, um das Chaos in meinem Hirn zu ordnen und mich hoffentlich zu resetten. Um an den Ausgangspunkt zurückzukehren, bevor mich das Leben mit all seinen Unwägbarkeiten und Erwartungen aus der Bahn geworfen hatte.

An den magischen Ort, an dem ich ich selbst war und genau wusste, was ich mit meinem Leben anfangen wollte.

Mit einem Jubelschrei ging ich zurück ins Haus und schloss die Tür, um den Rest der Welt auszusperren. Endlich allein.

Als Erstes streifte ich die Sneakers ab und fasste mein langes Haar zu einem Pferdeschwanz zusammen. Dann ging ich von einem Zimmer zum nächsten, wobei ich überall Licht machte und meine Kindheitsfantasie auslebte, durch jedes einzelne der Zimmer zu tanzen, die ich damals nur von außen durch das Fenster bestaunt hatte.

Nachdem ich durch die Hälfte der Zimmer im Erdgeschoss gehüpft war, bekam ich Seitenstechen und erklärte meinen Kindheitstraum für erfüllt.

Als ich am Fuß der großen Haupttreppe stand, beschloss ich, keine weitere Zeit zu vergeuden und mich an die Arbeit zu machen. Die meisten Räume würden während meines Aufenthalts ungenutzt bleiben, ich selbst würde im Obergeschoss des Westflügels wohnen. Laut Haushaltsbuch sollte ich im Ballsaal beginnen, aber meiner rebellischen Natur folgend beschloss ich, mich über diese Anweisung hinwegzusetzen und mit dem Esszimmer anzufangen.

Ich erledigte gerne zuerst die schwersten Aufgaben und sparte mir die leichtesten bis zuletzt auf. Die ellenlange To-do-Liste im Haushaltsbuch ließ darauf schließen, dass ich allein für das Esszimmer eine gute Woche brauchen würde.

Ich stellte den tragbaren Lautsprecher auf die Fensterbank, rief meine Lieblings-Playlist auf, rollte die Ärmel auf und machte mich ans Werk.

Die Playlist lief bereits zum dritten Mal und meine Ellbogen fühlten sich an, als wären sie auf Grapefruitgröße angeschwollen, als die Uhr zwölf schlug. Ich blies mir das Haar aus dem Gesicht und begutachtete meine bisherige Arbeit. Die silbernen Kerzenständer waren poliert und in einem der Mahagoni-Büfetts verstaut. Der gewaltige Tisch glänzte wie eine Speckschwarte, und die Fensterscheiben hinter den zugezogenen Vorhängen waren blitzblank.

Ich verwandte noch einige Minuten darauf, weiße Laken über die Möbel zu breiten, und beschloss dann, mir vor dem Zubettgehen noch ein Heißgetränk zu gönnen – Trinkschokolade, Kaffee, Milch, Tee, irgendwas.

Die Personalküche befand sich auf der Rückseite des Hauses, wo auch ein kleiner Kiesparkplatz angelegt worden war, auf dem die Hausangestellten im Sommer ihre Wagen abstellen konnten. In der Küche war es dunkel, und der Geruch von Bleiche und Zitronenreiniger lag noch in der Luft. Ich wollte gerade Licht machen, als ich aus Richtung des Seiteneingangs, der für gewöhnlich nur vom Personal benutzt wurde, ein Geräusch hörte.

Ich hielt die Luft an und lauschte, inständig hoffend, dass der Wind das Geräusch verursacht hatte und kein Einbrecher. Hier draußen gab es mehr als genug Verrückte, ganz zu schweigen von professionellen Dieben, die mit königlichem Diebesgut auf dem Schwarzmarkt Profit machen wollten.

Die Türklinke klapperte, gefolgt von einem schabenden Geräusch im Türschloss. Damit war die Windtheorie vom Tisch.

Ich duckte mich, schnappte mir den erstbesten Gegenstand zur Selbstverteidigung und ärgerte mich, dass ich das Handy im Esszimmer hatte liegen lassen, wo es gerade zum wiederholten Mal Joan Jett spielte. Die Edelstahlpfanne war schwerer als erwartet, sodass ich den Griff mit beiden Händen umfassen musste. Ich hastete durch die Küche und brachte mich neben der Tür in Position, sodass ich entweder den Eindringling niederschlagen oder alternativ flüchten konnte.

Wieder klapperte die Klinke, dann schwang knarzend die Tür auf. Adrenalin pumpte durch meine Adern. Ich hob die Bratpfanne über den Kopf und wartete …

Eine halbe Sekunde.

»Attacke!«, rief ich, als ich die Pfanne auf den Kopf mit der schwarzen Kapuze niedersausen ließ, der sich durch den Türspalt schob.

Der Eindringling sackte in sich zusammen und sank auf die weißen Bodenfliesen.

»Volltreffer«, flüsterte ich zufrieden, immer noch den Griff meiner improvisierten Waffe umklammernd.

Gleich darauf stürmten mehrere Gestalten durch die Tür, gefolgt von einem halben Dutzend weiterer Personen.

»Halt!«, brüllte ich und holte erneut mit der Pfanne aus.

»Was zum Teufel soll das?«, rief einer der Männer, als er die reglose Gestalt auf dem Boden sah. »Wer sind Sie?«

»Die Frage ist ja wohl eher, wer sind Sie?«, entgegnete ich und tastete nach dem Lichtschalter an der Wand.

Hierauf folgte eine Mischung aus Seufzern und Gelächter, bis endlich das Licht aufflammte. Erst jetzt erkannte ich meinen Irrtum.

»Ich bin der Herzog von Westington«, antwortete der Mann, der mir am nächsten stand, während sich die anderen beiden über den Mann beugten, den ich mit der Pfanne k. o. geschlagen hatte. »Und das da auf dem Fußboden, wohin Sie ihn dank Ihres geschickten Umgangs mit Küchenutensilien befördert haben, ist Prinz Edward.«

2. KAPITEL

»Ich habe mich doch entschuldigt, oder?« Ich hörte einen Moment auf mit Nägelkauen, machte aber sofort weiter, als ich den finsteren Ausdruck auf Prinz Edwards Gesicht sah.

»Nur ungefähr tausend Mal.« Er schnitt eine Grimasse, als er den Eisbeutel zurechtrückte, den er sich an den Hinterkopf hielt.

Ja, okay, ich hatte den zukünftigen König von Norland mit einer Edelstahlpfanne niedergeschlagen. Nicht unbedingt ein Highlight in meinem bisherigen Leben.

»Dann tue ich es hiermit noch mal.« Ich trat nervös von einem Bein aufs andere, als er erneut vor Schmerzen das Gesicht verzog. Er hatte eine Beule von der Größe eines Hühnereis am Hinterkopf, und ich war schuld.

Seine Personenschützer hatten sich um das Haus herum verteilt, nachdem sie mich gleich mehrfach gefilzt hatten, um ganz sicherzugehen, dass ich keine weiteren »Waffen« bei mir trug.

»Also, ich für meinen Teil weiß nicht, was komischer war: Die halbe Portion, die ›Attacke‹ ruft, als wäre das ein Kampfschrei, oder der Laut, den Edward von sich gegeben hat, als er wieder zu sich gekommen ist. Ausgeknockt von einem Mädchen«, sagte der Herzog von Sommerhall – oder Sommerwall oder Sommer-Soundso –, woraufhin die beiden anderen hinter vorgehaltener Hand in sich hineinlachten.

Prinz Edward bedachte sie mit einem Blick, der mich pulverisiert hätte, aber die Männer schien es nicht weiter zu beeindrucken, da sie ungeniert weiterlachten.

»Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen und das Ganze filmen.« Der andere Herzog – der dritte Mann im Bunde war nur ein bürgerlicher Studienfreund – kramte sein Handy hervor und schoss ein weiteres Foto von Edward mit dem Eisbeutel am Kopf, obwohl der ihn böse anfunkelte. »Für eine Wiederholung würde ich glatt die Hälfte meines Erbes hergeben.«

»Das wäre doch mal eine sinnvolle Aktion«, murmelte ich in mich hinein, wenngleich die hochgezogene Braue des Prinzen darauf schließen ließ, dass er mich gehört hatte. Hastig senkte ich den Blick. Ich zappelte mit den Armen, wie immer, wenn ich nervös war. Oder aufgeregt. Oder überhaupt jedes Mal, wenn ich emotional aufgewühlt war. »Ich habe Sie für Einbrecher gehalten.«

»Weil Einbrecher Türen ja auch mit dem Schlüssel aufschließen«, entgegnete Prinz Edward mit vor Sarkasmus triefender Stimme. Ein Anflug von Wut schwang auch darin mit.

Ich ließ die Schultern noch etwas mehr hängen und zog mich tiefer in die Ecke zurück, in die ich mich verkrochen hatte, nachdem ich den Prinzen mit einem Eisbeutel und einer Schmerztablette verarztet hatte. Man hatte mir nahegelegt, Abstand zu halten, bis man hundertprozentig sicher sei, dass ich keine Gefahr mehr für ihn darstellte, wobei ich vermutete, dass James, der »bürgerliche« Studienfreund, das im Scherz gesagt hatte.

»Niemand hat mir gesagt, dass Sie kommen«, sagte ich, als wäre das eine legitime Entschuldigung dafür, dass ich dem zukünftigen König um ein Haar den Schädel eingeschlagen hatte.

Prinz Edwards blaue Augen schienen zu gefrieren. »Ich wusste nicht, dass ich das Personal informieren muss, bevor ich ein Haus betrete, das sich im Besitz meiner Familie befindet.«

Ich spielte in der Tasche meines Overalls mit dem Handy und überlegte, ob ich Mrs Hutchinson anrufen sollte. Dass ich keine zwölf Stunden, nachdem ich die Stelle angetreten hatte, dem Prinzen eine übergebraten hatte, rechtfertigte zweifellos einen nächtlichen Anruf, aber noch schien es niemand eilig zu haben, mir die Kavallerie auf den Hals zu hetzen.

Mit Betonung auf noch.

Soviel stand fest: Sobald Mrs Hutchinson von dem Ereignis erfuhr – das als Edelstahlpfannen-Desaster von 2019 in die Annalen eingehen würde –, wäre ich meinen Job schneller wieder los, als ich piep sagen konnte.

»Ihre Familie ist bereits vor ein paar Tagen nach Stratford abgereist.« Ich biss mir auf die Unterlippe und überlegte, wie ich meine Frage ehrerbietig formulieren konnte, so wie es sich gegenüber einem Mitglied des Königshauses geziemte. »Was machen Sie eigentlich hier?«

Ehrerbietung war offensichtlich nicht Bestandteil meines Kommunikationsrepertoires.

»Ich bin hier, eben weil alle anderen fort sind.« Zum ersten Mal seit dem unglücklichen Missgeschick wurde es still, und der Prinz richtete seinen eisigen Blick auf das Fenster. »Sie glauben, ich wäre auf einer Safari.«

»Fotosafari oder Großwildjagd?«, fragte ich neugierig.

»Spielt das eine Rolle?«

Ich schluckte die Antwort herunter, die mir auf der Zunge lag. Das war nicht der richtige Moment für einen Vortrag über Tier- und Artenschutz.

»Wie lange werden Sie bleiben?«, fragte ich stattdessen.

»Warum? Befürchten Sie, es könnte für uns alle zu eng werden in dieser bescheidenen Zehntausend-Quadratmeter-Hütte?« Er ließ den Eisbeutel auf den Tisch fallen und starrte ihn finster an, während er sich den Hinterkopf rieb.

Das war meine erste Begegnung mit dem Prinzen, auch wenn einem sein Gesicht ständig in irgendwelchen Zeitschriften und Zeitungen im ganzen Land begegnete, die allesamt ein Loblied auf ihn sangen. Manchmal kam es mir vor, als wäre ich der einzige Mensch in ganz Norland, der Prinz Edward nicht für die tollste Errungenschaft seit Marshmallow-Brotaufstrich hielt. Und der nicht glaubte, dass er übers Wasser laufen konnte. Und der nicht bereit war, für eine Einladung auf eine seiner berühmt-berüchtigten Partys seine linke Niere herzugeben.

Er sah nicht einmal besonders gut aus … Ich korrigierte mich sofort mit einem ergebenen Seufzer. Prinz Edward war ein gut aussehender Mann, aber das war auch das einzig »Gute« an seiner Person.

Er funkelte mich immer noch mit solcher Verachtung an, als trüge ich eine Krone aus Katzenbaby-Schädeln auf dem Kopf.

»Gucken Sie eigentlich immer so böse?«, fragte ich, ohne nachzudenken.

Seine Freunde am anderen Ende des Tisches gaben Grunzlaute von sich, woraufhin der Prinz ihnen einen mörderischen Blick zuwarf, ehe er sich wieder mir zuwandte. »Nein. Aber ich werde auch nicht alle Tage mit einem Küchenutensil niedergeschlagen, das gemeinhin dazu dient, Frühstücksspeck zu braten.«

Bei seinen Worten sah ich die Szene erneut vor mir und machte ein betretenes Gesicht. »Ich sage es noch einmal: Es tut mir unendlich leid, Eure Hoheit. Ich hätte nicht zuschlagen dürfen, ohne zu wissen, wer da hereinkommt.«

»Lassen Sie das ›Eure Hoheit‹ weg, sonst komme ich mir vor wie mein eigener Vater«, sagte er zähneknirschend. »Und wenn Sie das nächste Mal jemanden an der Tür hören, halten Sie sich etwas zurück.«

Ich hörte wieder das Geräusch, das die Pfanne gemacht hatte, als sie auf seinen Schädel krachte, und schnitt eine Grimasse. »Versprochen, Eure Hoheit. Ich meine, Prinz Edward.«

Vom anderen Tischende drang Gelächter herüber, gefolgt von einigen »Eure Hoheit« mit unnatürlich hoher Stimme.

Der Prinz richtete den Blick wieder auf mich. »Edward.«

»Edward«, wiederholte ich und schluckte. »Ich glaube, ich gehe dann mal ins Bett, bevor ich mich noch tiefer hineinreite.«

Als ich den Raum verließ, spürte ich seinen Blick in meinem Rücken. Er brannte förmlich zwischen meinen Schulterblättern.

»Keine Angst, Bratpfannen-Ninja!«, rief mir einer der Herzöge hinterher, gefolgt von einem Geräusch, das klang wie ein Korkenknall. »Sie werden gar nicht merken, dass wir hier sind.«

3. KAPITEL

Das Zimmer meiner Großmutter. Daran erinnerte mich das Schlafzimmer im Morgenlicht, in dem ich aufwachte, nachdem ich gegen zwei Uhr in der Nacht todmüde hereingestolpert war, zu erschöpft, um weiter auf meine Umgebung zu achten. Einen zukünftigen Herrscher k. o. zu schlagen konnte einen buchstäblich umhauen.

Neugierig betrachtete ich die schweren Brokatvorhänge, die weißen Rattanmöbel und den fliederfarbenen Teppich. Ich wusste ja nicht, wen die königliche Familie für gewöhnlich hier einquartierte, aber es mussten Gäste sein, die entweder sehr alt waren oder blind – oder beides.

Oder Hausangestellte, so wie ich.

Als mir die Ereignisse der vergangenen Nacht wieder durch den Kopf schossen, vergrub ich das Gesicht im Kissen und stöhnte. Hoffentlich waren der Prinz und seine Freunde wieder abgereist und ließen sich die nächsten Monate nicht blicken. Außerdem hoffte ich, dass sie den Zwischenfall auf sich beruhen ließen, wenngleich damit kaum zu rechnen war.

Nachdem ich nachgesehen hatte, ob Textnachrichten auf meinem Handy eingegangen waren – beispielsweise ein »Sie sind gefeuert« von Mrs Hutchinson –, rollte ich mich aus dem Bett und beschloss, mir einen Überblick über die anstehenden Aufgaben zu verschaffen. Solange ich nichts von meinem Arbeitgeber hörte, würde ich wie vereinbart bis zum ersten Juni meiner Arbeit nachgehen. Acht Monate, um mir darüber klar zu werden, wie es mit meinem Leben weitergehen sollte.

Nachdem ich vom zweiten Obergeschoss des Westflügels heruntergekommen war, blieb ich oben an der Haupttreppe stehen und spitzte die Ohren. Ich wusste, dass das Schlafzimmer des Prinzen im Erdgeschoss lag, hatte aber keine Ahnung, ob er Frühaufsteher oder Langschläfer war. Vielleicht hatte ich ja auch Glück, und er und seine Freunde waren noch in der Nacht wieder abgereist. Beispielsweise um sich auf die Safari zu begeben, auf der seine Familie ihn wähnte … Oder sonst wohin, Hauptsache, er war weg.

Ich blickte aus einem der nach Norden gehenden Fenster auf den Angestelltenparkplatz vor der Personalküche und runzelte die Stirn, als ich dort eine viertürige anthrazitfarbene Limousine stehen sah, die an einen futuristischen Rennwagen erinnerte.

Als ich im Vorbeigehen in einen der zahlreichen Spiegel sah, stellte ich fest, dass ich mir das Gesicht hätte waschen und die Haare bürsten sollen, bevor ich auf Entdeckungstour ging. Immerhin bestand die Möglichkeit, dass ich dem Mann begegnete, der fünf Jahre in Folge zum begehrtesten Junggesellen des Landes gewählt worden war. Andererseits lag mir nichts daran, Prinz Edward zu beeindrucken. Im Gegenteil. Ich wollte ihm seinen Aufenthalt madig machen, damit er abreiste, jedoch ohne ihn derart zu provozieren, dass er mich in ein geheimes Kellerverlies sperren ließ.

Es war totenstill, als meine gestreiften Lieblingssocken den elfenbeinfarbenen Marmor im Erdgeschoss berührten. Es war kurz vor acht, und ich brauchte dringend Koffein und etwas Nervennahrung, beschloss aber, vorsichtshalber vorab einen Blick ins Esszimmer zu werfen, wo ich am Vorabend den Prinzen und sein Gefolge zurückgelassen hatte.

Vielleicht konnte ich ein wenig Wiedergutmachung leisten, indem ich anbot, für alle Eier und Speck zu braten. Das war doch eine angemessene Entschuldigung, nachdem man jemandem mit einer Pfanne eins übergebraten hatte, oder?

Ich erstarrte noch auf der Schwelle. »Was zum …«

Ich blinzelte in der Hoffnung, dass sich das, was ich sah, als Halluzination entpuppte. Ein Mann in dem hochlehnigen Stuhl am Kopfende des Tisches regte sich und griff sich stöhnend an den Kopf, als befürchtete er, sein Schädel könnte jeden Moment explodieren.

»Was um alles in der Welt ist denn hier passiert?«, rief ich aus und fuchtelte wild mit den Armen angesichts des Raumes, den ich bereits für den bevorstehenden Winter gereinigt und »eingemottet« hatte. Jetzt sah es hier aus wie nach einer aus dem Ruder gelaufenen Party einer Studentenverbindung.

»Bitte etwas leiser, wenn’s geht, Bratpfannen-Ninja.«

Ich wusste nicht, wer das gesagt hatte, da die Stimme aufgrund der Schmerzen, die den Sprecher offensichtlich plagten, eher wie ein Krächzen geklungen hatte.

»Vergessen Sie’s. Erst will ich wissen, was hier passiert ist.« Mir wurde ganz flau, als ich die Flasche am Tischrand liegen sah, aus der immer noch eine bernsteinfarbene Flüssigkeit auf den erlesenen Perserteppich tropfte. Und es war nur eine von vielen Flaschen auf Tisch und Fußboden.

»Schenk mir noch einen ein, Frederick.« James klopfte vor dem Herzog von Westington, der mit einer Bourbon-Flasche in der Hand eingeschlafen zu sein schien, mit seinem Glas auf den Tisch.

»Schluss jetzt!« Es war nicht meine Absicht gewesen, laut zu werden, aber als ich die schmerzverzerrten Gesichter sah, wünschte ich, ich hätte noch lauter gesprochen. Ich ließ erneut den Blick durch den Raum schweifen und stellte fest, dass Edward nicht hier war. Vermutlich durchforstete er gerade die Bar nach weiteren Spirituosen. »Wo ist Prinz Edward?«

»Da drüben.« Andrew, der Herzog von Sommerhall, den ich mich nicht mehr scheute mit Vornamen anzureden, nachdem ich ihn nur mit Boxershorts bekleidet gesehen hatte, zeigte auf den Stuhl, auf dem der Prinz gesessen hatte, als ich zu Bett gegangen war. Er runzelte angestrengt die Stirn, als er realisierte, dass der Stuhl leer war. »War er jedenfalls vorhin noch.«

Ihm gegenüber hob James den Finger an die Lippen und gab ein feuchtes Zischen von sich, während er sich mit der anderen Hand an den Kopf fasste.

»Soll das heißen, Sie haben den Prinzen von Norland verloren?«, fragte ich panisch und überlegte, um welche Krise ich mich zuerst kümmern sollte: das verwüstete Zimmer oder den verschwundenen zukünftigen König.

»Ich dachte, er wäre bei Ihnen«, sagte James leise, wobei auch das ihm große Schmerzen zu bereiten schien.

»Bei mir?«, kreischte ich. »Warum um alles in der Welt sollte er bei mir sein? Ich war oben im Bett.«

»Genau darum«, murmelte James noch leiser als zuvor.

Ich krallte die Hand in das Laken, das ich am Vortag über eins der Büfetts gebreitet hatte, um damit den Alkohol aufzuwischen, der auf den Teppich getropft war. »Ich bin nicht so eine.«

»Das sagen sie alle, bis sie Edward kennenlernen«, entgegnete Andrew und schob den überquellenden Aschenbecher von sich weg.

»Ich nicht.« In meiner Wut über seine Unterstellung rieb ich nur noch fester an dem nassen Fleck und stellte fest, dass die Flasche noch ziemlich voll gewesen sein musste, als sie umgekippt war.

Der bis jetzt komatöse Frederick rührte sich endlich, setzte sich auf und streckte beide Arme über den Kopf. Er sah beinahe frisch aus, als hätte er nicht an einem wilden Saufgelage teilgenommen. »Wahrscheinlich ist er frische Luft schnappen.«

James schnippte mit den Fingern. »Genau.«

»Frische Luft schnappen?«, wiederholte ich skeptisch.

»Das macht er oft.« Frederick schien jetzt erst die Flasche in seiner Hand zu bemerken, hob sie an den Mund und trank einen ordentlichen Schluck.

Der Anblick ließ Andrew und James auf ihren Stühlen noch etwas mehr in sich zusammensinken.

»Was war gestern Nacht hier los? Sagten Sie nicht, ich würde gar nicht merken, dass Sie hier sind?« Ich gab es auf, zu versuchen, noch mehr Flüssigkeit aus dem Teppich zu saugen. Das handgeknüpfte Teil konnte nur noch eine professionelle Reinigung von Flecken und Geruch befreien.

James schaute sich um, und eine steile Falte bildete sich zwischen seinen Brauen, als wäre er verblüfft über das Chaos um ihn herum. »Wir haben Karten gespielt. Dann hat Andrew Zigarren und Gin geholt. Von da an weiß ich nichts mehr.«

Andrew ließ die Hand kreisen, als erinnerte er sich an etwas. »Dann hast du gesagt, wir sollten eine Pause machen und ein paar Rugby-Bälle werfen.«

Ich biss die Zähne zusammen und schwieg. Das erklärte den Rugby-Ball, über den ich beinahe gestolpert war, und die umgekippten Stühle.

»Ach ja. An das, was danach passiert ist, kann ich mich nicht mehr erinnern.« James rieb sich den Kopf. Das wellige blonde Haar stand wild nach allen Seiten ab.

»Sieht aus, als hätten Sie sämtliche Tiefkühl-Pizzen und Chipstüten vernichtet.« Ich stöhnte innerlich, als mein Blick auf die halbe Pizza fiel, die mit dem Belag nach unten auf dem frisch gewachsten Marmorboden lag.

»Das würde die Übelkeit erklären«, grummelte James und legte sich eine Hand auf den Bauch.

Ich setzte mich und wartete darauf, dass die drei wieder halbwegs zu sich kamen und Andrew sich etwas anzog. Stattdessen ertönte kurz darauf wieder lautes Schnarchen.

»Zeit aufzustehen und aufzuräumen, Jungs.« Ich klatschte in die Hände und steuerte die Vorratskammer an, wo sich hoffentlich genug Reiniger befanden, um das Chaos zu beseitigen.

»Zeit, schlafen zu gehen, irgendwann am Nachmittag aufzustehen und von vorne anzufangen.« Frederick gähnte und setzte wieder die Flasche an die Lippen.

»Da bin ich anderer Meinung. Und wo immer Sie gedenken, das Gelage zu wiederholen, hier jedenfalls nicht.« Ich legte eine kurze Pause ein, um meine Worte sacken zu lassen. »Und jetzt kommen Sie mal in die Gänge und räumen den Dreck weg.«

»Dafür gibt es Personal. Reichlich Personal.« Andrew winkte ab und rückte sein bestes Stück so ungeniert zurecht, als wäre er allein.

»Klar, und bis das Personal da ist, können Sie ja schon mal anfangen.«

»Ich dachte, das wäre Ihre Aufgabe.« Andrew rieb sich die Augen. Die Selbstverständlichkeit, mit der er das sagte, verriet, dass ihm nicht im Mindesten bewusst war, wie respektlos und überheblich er klang.

»Ich bin die Hausverwalterin.« Ich atmete tief aus und sagte mir, dass er es einfach nicht besser wusste. Wahrscheinlich hatte man ihm noch bis vor Kurzem den Hintern abgewischt. Der Hochadel lebte nun einmal in einer völlig anderen Welt als Normalsterbliche.

»Sage ich ja«, erwiderte er und zuckte dabei mit einer Schulter.

Ich lehnte mich an den Türrahmen, vergrub die Hände in den Taschen und bemühte mich nach Kräften, ruhig zu bleiben. »Ich bin weder die Haushälterin noch das Dienst- oder Kindermädchen. Ich räume nicht den Dreck von vier erwachsenen Männern weg.«

»Ah, okay. Jetzt verstehe ich.« Andrew tastete seinen Hintern ab, als suchte er nach einer Tasche. Als er bemerkte, dass seine Hose über der Lehne des Nebenstuhls hing, fischte er sein Portemonnaie aus der Gesäßtasche. Er zog eine Handvoll Scheine heraus und warf sie in meine Richtung auf den Tisch. »Reicht das?«

Ein Blick auf mein Gesicht genügte. Er hob die Hände und griff erneut nach der Brieftasche.

»Egal, wie viel Kohle Sie da drin haben oder auch in Ihrem Treuhandfonds. Kein Geld der Welt wird mich dazu bringen, meine Meinung zu ändern.«

»Haben Sie eine Ahnung, wie viel mein Treuhandfonds wert ist? Ich persönlich würde für so viel Kohle jederzeit meine Meinung ändern, egal, worum es geht.«

Ich wandte mich zum Gehen, da ich offensichtlich meine Zeit vergeudete. Ich musste mich um Dutzende von Zimmern kümmern, und dieses hier würde ich nicht noch einmal säubern.

»Toll. Ich bin umgeben von Riesenbabys«, grummelte ich draußen auf dem Flur.

Aber ich war nicht allein.

Edwards Gesicht war gerötet und sein Haar zerzaust von einem Morgenspaziergang an der frischen Luft. Sein Stirnrunzeln verriet, dass er meine Bemerkung gehört hatte. Er schien nicht annähernd so angeschlagen zu sein wie seine Freunde – er hielt keine Flasche in der Hand, war vollständig angezogen und sein Blick war klar –, obwohl er dasselbe anhatte wie am Vorabend.

Hinter ihm sah ich zwei Leibwächter, die so grimmig dreinblickten, als würden sie sich bei der geringsten falschen Bewegung meinerseits auf mich stürzen.

Reflexartig senkte ich den Kopf. »Eure Hoheit.«

Er seufzte genervt.

»Edward.« Der Name kam mir nur schwer über die Lippen. Es fühlte sich falsch an.

Seine Augen blitzten. »Falle ich auch in die Kategorie Riesenbaby?«

Ich errötete. »Was macht der Kopf?«

»Fühlt sich an, als wäre er mit voller Wucht mit einem stumpfen Gegenstand kollidiert.«

Mein Unbehagen schien ihn zu belustigen, und das Mitgefühl, das ich gerade noch empfunden hatte, legte sich.

»Wie lange werden Sie hierbleiben?«, fragte ich.

»Warum? Haben Sie es eilig, mich loszuwerden?« Er entledigte sich seines Wollmantels und warf ihn sich an einem gekrümmten Finger über die Schulter.

»Reine Neugier.«

»Tun Sie mir einen Gefallen.« Als ich zu einer Erwiderung ansetzte, kam er mir zuvor. »Sie sind mir etwas schuldig.« Er grinste mich an und rieb sich den Hinterkopf.

»Stimmt«, entgegnete ich zähneknirschend.

»Verarschen Sie mich nicht«, sagte er, woraufhin ich große Augen machte. Den Mitgliedern der königlichen Familie wurde ja vieles nachgesagt, aber Vulgärsprache gehörte eigentlich nicht dazu. Doch vermutlich lag das daran, dass er es mit einer gewöhnlichen Bürgerlichen zu tun hatte.

»Wie bitte?«

»Genau das meine ich. Hören Sie auf mit dem Bullshit.«

Ich stützte die Hand in die Hüfte. »Wie bitte?«

Edward schien nicht im Geringsten beeindruckt von meinem wachsenden Zorn. »Alles, was ich sage oder tue, scheint Sie zu ärgern.«

Ich ließ meine Mimik für mich sprechen.

»Wenn ich eine Pressekonferenz abhielte, um zu verkünden, dass ich ein Heilmittel für Leukämie gefunden habe, würden Sie das vermutlich auch nur als Wichtigmacherei interpretieren.«

»Weil dem vermutlich auch so wäre.«

Anders als erwartet, reagierte er nicht wütend, sondern lachte. »Sie sind schon eine Marke, das muss ich Ihnen lassen, Miss …« Erst jetzt schien ihm klar zu werden, dass er meinen Namen nicht kannte. Er verlagerte das Gewicht von einem Fuß auf den anderen und wartete.

Nach einer Minute ließ ich ihn einfach stehen und grinste in mich hinein. »Sie werden eines Tages das Land regieren, richtig? Ich bin sicher, Sie finden einen Weg, meinen Namen in Erfahrung zu bringen.«

Er folgte mir mit den Blicken, als ich an ihm vorbeiging. »Ist das eine Challenge?«

Ich lächelte. »Wenn Sie so wollen.«

4. KAPITEL

Bis mittags hatte ich noch einige Punkte auf der To-do-Liste abgehakt und die Hälfte der Räume im Erdgeschoss winterfest gemacht. Ich beschloss, die Lage im Esszimmer noch einmal zu checken, um mich davon zu überzeugen, dass niemand den Kronleuchter von der Decke gerissen hatte und auch die Alkoholpegel nicht weiter gestiegen waren. Keine Spur mehr von dem Chaos, das ich noch am Morgen vorgefunden hatte.

Edward breitete soeben das letzte Laken über den Esstisch, als er mich bemerkte.

»Haben Sie heimlich eine Putzkolonne eingeschleust?«, fragte ich und blinzelte mehrmals, weil ich nicht ganz glauben konnte, was ich sah.

»Ist das so naheliegend?«, fragte er lapidar und strich das Laken glatt.

Ich zog die Nase kraus. »In Adelskreisen dürfte es eher unüblich sein, dass jemand persönlich Hand anlegt und niedere Arbeiten verrichtet.«

»Wissen Sie, was in Adelskreisen üblich ist? Seine Spuren zu verwischen.« Edward lehnte sich an die Tischkante und rollte die Ärmel, die er bis zu den Ellbogen hochgeschoben hatte, wieder herunter. »Miss Charlotte Everly.«

Ich verspürte ein ärgerliches Kribbeln im Bauch, als ich ihn meinen Namen sagen hörte. »Sie brauchen gar nicht so selbstgefällig zu gucken. Sie haben einen Namen herausgefunden und nicht die Formel für den Weltfrieden entdeckt.«

»Ich bin nur stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, heute Morgen aufzustehen. So ist das bei uns Adligen nämlich, wissen Sie«, erklärte er mit einem schiefen Grinsen. »Großes Trara und Schulterklopfen für ganz banale Dinge.«

»Entschuldigung, ich habe meine Pom-Poms vergessen«, entgegnete ich achselzuckend. »Aber mal im Ernst. Sie erwarten doch nicht wirklich, dass ich Ihnen abkaufe, Sie hätten eigenhändig das von Ihnen verursachte Chaos beseitigt? Ich wette, Ihre Security hat das organisiert.« Ich hielt ihm die zweite Tasse Kaffee hin, die ich mitgebracht hatte, und er nahm sie, ohne einen Blick hineinzuwerfen.

»Ob Sie es glauben oder nicht, ich komme im Alltag auch ganz gut allein zurecht. Ich kann mir sogar selbst die Schuhe schnüren.« Er richtete den Blick auf seine eleganten beigefarbenen Schuhe.

»Ist das so? Wie viel kostet ein Dutzend Eier?«

Der selbstzufriedene Ausdruck verschwand aus seinem Gesicht, und mein Grinsen wurde breiter, je länger er schwieg.

Schließlich machte er ein nachdenkliches Gesicht und sagte: »Das ist abhängig von Angebot und Nachfrage, Jahreszeit, Haltungsform und so weiter.«

Ich nippte an meinem Kaffee und schüttelte den Kopf. »Für Ihre Kreise typische ausweichende Antwort.«

Er stellte seine Tasse auf den Tisch. »Sie gehören offenbar zu denjenigen, die den Standpunkt vertreten, Norland sollte die Monarchie abschaffen, stimmt’s?«

Ich hob die Schultern. »Ich habe nichts gegen Traditionen.«

»Warum dann dieser Hass uns gegenüber?« Edward knöpfte die Manschetten zu und wartete auf meine Antwort.

»Ich hasse die königliche Familie nicht.« Als er hierauf schnaubte, trat ich entschieden einen Schritt von ihm weg. »Nur Sie kann ich nicht besonders gut leiden.«

Wieder grinste er schief. »Dann sind wir ja schon zwei.«

Ganz kurz erhaschte ich einen Blick hinter die arrogante Fassade und erkannte eine Verwundbarkeit, die ich bei einem Thronerben nicht vermutet hätte.

Aber dann war es auch schon wieder vorbei.

»Wo stecken denn die anderen drei Missetäter?«, erkundigte ich mich, da weit und breit keiner der drei betrunkenen, halb nackten jungen Männer aus seinem Gefolge zu sehen war.

»Jetzt bin ich also schon ein Missetäter?« Edward bemühte sich um einen ärgerlichen Tonfall, war jedoch nicht sehr überzeugend.

»Bis zum Beweis des Gegenteils.«

Er musterte mich aus zusammengekniffenen Augen, als überlegte er, was er mit mir anfangen sollte. Offensichtlich ging mir jegliche Ehrerbietung seinem Rang gegenüber ab, und erst recht war ich keins von den Groupies, die ihm vermutlich huldigten, indem sie bei Vollmond Jungfrauen opferten.

Noch vor sechshundert Jahren hätte man mich wegen meines respektlosen Verhaltens gegenüber einem Vertreter des Königshauses einen Kopf kürzer gemacht, aber diese Zeiten waren vorbei. Respekt gegenüber Mitgliedern des Königshauses mochte erwünscht sein, war aber nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Ich persönlich begegnete Menschen dann mit Respekt, wenn sie diesen auch verdienten, und das galt erst recht für Mitglieder des Königshauses und des Hochadels.

»Die schlafen in Gästezimmern oben im ersten Stock ihren Rausch aus.« Er schien meinen Protest vorauszuahnen und kam ihm zuvor. »Sie werden die Zimmer so zurücklassen, wie sie sie vorgefunden haben, versprochen.«

Ich grummelte etwas in meinen Kaffee, bevor ich noch einen Schluck trank. »Ernsthaft … Wie lange gedenken Sie zu bleiben?«

»So lange, wie es mir gefällt, denke ich.«

»Geht das auch etwas genauer?«

Erst jetzt schien er meinen Out-of-Bed-Look zu registrieren und fand mein verwuscheltes Haar offenbar amüsant. Er rieb sich mit einer Hand über den Mund, um seine Belustigung zu verbergen. »Sie sind mir noch etwas schuldig.«

»Ich bin Ihnen etwas schuldig?« Mir stand vor Verblüffung der Mund offen.

»Sie haben mich tätlich angegriffen.«

»Und? Wollen Sie mich jetzt damit erpressen?«, fragte ich verdattert.

»Ich würde es nicht Erpressung nennen, sondern mehr eine Übereinkunft.« Wieder verkniff er sich ein Grinsen. Unverschämt. »Ich behalte für mich, dass Sie den Prinzen von Norland niedergeschlagen haben, wenn Sie niemandem verraten, dass ich hier bin.«

Ich blinzelte mehrmals. »Also doch Erpressung.«

Er hob abwehrend eine Hand. »Quidproquo.«

»Habe ich eine Wahl?«, seufzte ich.

Meine Reaktion schien ihn zu belustigen. »Liegt Ihnen etwas an Ihrem Job?«

»Anfangs schon. Inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher.« Als er seine Tasse vom Tisch nahm, erwiderte ich sein Lächeln mit einem Stirnrunzeln und stieß mit ihm an. »Abgemacht.«

»War das wirklich so schwer?«

Ich blies den Dampf von meiner Tasse. »Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass ich das noch bereuen werde?«

Seine Schultern zuckten unter dem schicken Hemd, das noch überraschend frisch aussah, wenn man bedachte, dass er es die ganze Nacht getragen hatte. »Vermutlich.«

»Wenigstens sind Sie ehrlich.«

Unsere Blicke trafen sich. »Davon können Sie ausgehen.«

Ich nickte. »Sie ebenfalls.« Ich wandte mich zum Gehen.

»Übrigens … ich mag keinen schwarzen Kaffee. Ich trinke meinen mit Milch.« Er hielt seine Tasse hoch, einen erwartungsvollen Ausdruck auf dem Gesicht.

Ich ging zur Tür. »Mein Job ist es, das Haus winterfest zu machen und die Wintermonate über in Schuss zu halten. Die Bewirtung von Gästen fällt nicht in mein Ressort. Die Milch werden Sie sich schon selbst holen müssen.«

Einen Moment schien er von meiner Erwiderung ebenso verblüfft wie ich selbst. »Und wer ist Ihr Arbeitgeber?«

»Die Royston Group«, entgegnete ich mit einem unschuldigen Lächeln.

»Die wem gehört?«

»Ihrem Vater.«

Er machte eine kreisförmige Handbewegung. »Und dessen Sohn ist …«

Ich biss mir auf die Zunge, aber dann rutschte es mir doch heraus: »Ein Arschloch.«

Als ich den Raum verließ, hörte ich ihn ungläubig lachen. »Kann es sein, dass Sie es mit der Ehrlichkeit etwas übertreiben?«

»Man kann nicht ehrlich genug sein.«

5. KAPITEL

Wenn ich noch eine Sprachnachricht unbeantwortet ließ, würden meine Eltern, so wie ich sie kannte, spätestens bis Mitternacht vor der Tür stehen.

»Ich wollte euch anrufen, wenn ich mein Tagespensum erledigt habe«, sagte ich gerade so fröhlich, dass es nicht übertrieben klang.

Ich hörte meine Mom erleichtert aufatmen, als hätte sie gerade erfahren, dass ich als Einzige einen Flugzeugabsturz oder eine sonstige Katastrophe überlebt hatte. Offenbar hatten meine Textnachrichten nicht ausgereicht, um glaubhaft zu machen, dass in Valmont, ganze fünfhundert Meilen von ihrem Wohnort Lubrock entfernt, alles zum Besten stand.

»Dann willst du das also wirklich durchziehen?«, fragte Mom leise und mit leicht zittriger Stimme. »Du willst ernsthaft dein Studium ein ganzes Jahr unterbrechen?«

Ich lehnte mich an die Flurwand und rieb mir die Stirn. »Ja, so wie ich es dir und Dad bereits im Juni erklärt habe. Ich setze ein Jahr aus, um Geld zu verdienen und …«

»Wir haben dir doch gesagt, dass wir dir gerne etwas borgen, wenn es eine Frage des Geldes ist.«

Ich schüttelte den Kopf. Geldverdienen war nur ein Vorwand zur Verschleierung der wahren Gründe für die Auszeit. Ich wollte mir darüber klar werden, ob der Studiengang, den ich gewählt hatte, wirklich das war, was ich wollte, und nicht das, was meine Eltern von mir erwarteten. Natürlich wollte ich, dass sie stolz auf mich waren, aber genau das hatte mich so viele Jahre meines Lebens beeinflusst, dass ich jetzt, da es immerhin um meine Zukunft ging, ganz sichergehen wollte. Zumal ich nicht ganz glücklich war mit dem Weg, den ich meinen Eltern zuliebe eingeschlagen hatte.

»Ich weiß, ich weiß, aber ich möchte allein zurechtkommen. Du und Dad habt mich doch zur Selbständigkeit erzogen, oder?« Ich wartete angespannt und überlegte, welche Bedenken sie als Nächstes anführen mochte und wie ich diese zerstreuen sollte. In den vergangenen zwei Jahren hatte ich unzählige solcher Gespräche mit meinen Eltern geführt, in denen ich mein Handeln immer wieder hatte rechtfertigen müssen.

»Du hast recht«, gab Mom seufzend nach. »Aber du hast nach dem Vordiplom noch drei Jahre Medizinstudium vor dir, zuzüglich der Jahre für eine Facharztausbildung und der Assistenzzeit.« Sie unterbrach sich und holte tief Luft. »Durch diese Unterbrechung zieht sich das Ganze ein zusätzliches Jahr hin.«

Ich rieb weiter meine Stirn, in dem Versuch, die beginnenden Kopfschmerzen wegzumassieren. »Ja, mag sein. Andererseits wird die Auszeit mir vielleicht helfen, klarer zu sehen.«

»Mag sein? Liebes, ich möchte nicht, dass du für ein ›mag sein‹ deine Zukunft aufs Spiel setzt, während auf der Universität eine sichere Zukunft auf dich wartet.«

Ich ließ mich an der Wand hinabgleiten, bis ich auf dem Fußboden saß.

Universität.

Medizinstudium.

Weltklassechirurgin.

Das war der Traum meiner Eltern, seit ich mir im Alter von sechs Jahren zu Weihnachten eine Arzttasche gewünscht hatte. Seitdem hatten sie nicht mehr lockergelassen. Nicht einmal, als ich auf der Highschool erwogen hatte, vielleicht auf Lehramt zu studieren. Nicht, als ich bei der Hochschulauswahl auch Universitäten in Betracht gezogen hatte, deren medizinische Fakultät nur durchschnittlich war. Nicht einmal, als ich in den Weihnachtsferien erklärt hatte, dass ich einen Richtungswechsel in Betracht zöge.

»Das lässt sich jetzt sowieso nicht mehr ändern«, seufzte ich und stapelte meine Argumente so vorsichtig übereinander, als würde ich aus Bauklötzen einen hohen Turm errichten, der jeden Moment in sich zusammenfallen konnte. »Ich habe mich bereits für das kommende Jahr exmatrikuliert und mich vertraglich verpflichtet, mich bis Ende Mai um das Haus zu kümmern.«

»Aber das lässt sich doch alles regeln, Schatz. Wir könnten die Uni anrufen und das rückgängig machen, sodass du schon nächsten Montag wieder die Vorlesungen besuchen kannst.«

»Und mein Arbeitsvertrag?«

»Es gibt genug Leute, die ein altes Schloss hüten können. Für eine so anspruchslose Aufgabe braucht es keine so brillante junge Frau wie dich.«

Ich kaute auf der Innenseite meiner Wange, um nicht unbeherrscht etwas zu erwidern, das ich hinterher bereute. Meine Eltern liebten mich über alles, zumindest behaupteten sie das, und in vieler Hinsicht mochte das auch stimmen. Sie waren beide in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen und hatten hart gearbeitet, um ihrem Kind ein besseres Leben zu ermöglichen.

Ich wusste, dass sie nur mein Bestes wollten, dass ich den Hochschulabschluss schaffte, den sie nicht hatten, dass ich es weiterbrachte und erfolgreicher war als sie. Das Problem war nur, dass ich nicht sicher war, ob ich diesen Traum teilte.

»Wie geht es Dad?«, warf ich ein, bestrebt, das Thema zu wechseln, wie immer, wenn es um meine Zukunftspläne ging.

»Dad geht es gut. Er arbeitet viel. Und er macht sich deinetwegen Sorgen.«

Ich schnitt eine Grimasse. Das Ablenkungsmanöver war gescheitert. »Ich muss Schluss machen. In den ersten Wochen ist unglaublich viel zu tun hier, und ich bin jetzt schon im Rückstand.« Dank einer bestimmten königlichen Nervensäge. »Sagst du Dad bitte, dass hier alles bestens ist und ich ihn lieb habe?«

»Ich richte es ihm aus.« Ihre Stimme klang angespannt, vermutlich, weil sie mit den Tränen kämpfte.

Mein Entschluss hatte sie tief getroffen. Als ich ihnen vor einigen Wochen eröffnet hatte, was ich plante, hatte es ihnen in gewisser Weise den Boden unter den Füßen weggerissen.

Ich schloss die Augen. »Ich hab dich lieb.«

»Ich dich auch. So sehr.« Jetzt bestand kein Zweifel mehr daran, dass sie weinte, obwohl sie sich nach Kräften bemühte, sich nichts anmerken zu lassen. »Wir telefonieren bald wieder, ja?«

»Natürlich, Mom. Bye.«

Als ich auflegte, fiel mir das Telefon aus der Hand und landete hart auf dem Steinboden. Wie konnte ein Kind, das von seinen Eltern alles bekommen hatte, eben diesen selbstlosen Eltern eröffnen, dass es nicht Medizin studieren und Ärztin werden wollte, um ein Krebsheilmittel zu entwickeln und die Welt zu retten? Wie konnte ich ihre Träume zerstören, indem ich ihnen eröffnete, dass ich andere Vorstellungen für die Zukunft hatte? Andererseits war das mein Leben … das ich ihnen verdankte.

Ich schlug den Hinterkopf rhythmisch an die Wand, während ich erneut hinterfragte, ob es wirklich so furchtbar wäre, das Medizinstudium durchzuziehen. Wäre das ein so großes Opfer?

»Lassen Sie mich raten? Das ist eine neue Art der Wandreinigung, die sich der alte Hausdrachen in seinem kranken Hirn hat einfallen lassen? Die Vibrationen, die Sie mit dem Kopf erzeugen, lösen Staubpartikel von der Wand, die sie mit ihrem Haarmopp auffangen.«

Als ich die Augen aufschlug, sah ich Edwards glänzende Schuhe dicht vor meinen ausgelatschten alten Turnschuhen stehen.

»Wenn ich Ja sage, gehen Sie dann weiter und tun so, als hätten Sie mich nicht gesehen?« Ich hörte auf, mit dem Kopf gegen die Wand zu schlagen, und blickte zu ihm auf.

Es war später Nachmittag, aber er hatte offensichtlich gerade erst geduscht, wie ich aus seinem noch feuchten, sorgfältig frisierten Haar schloss. Seiner Haut haftete der Duft einer teuren Seife an. Edward und seine Freunde hatten Wort gehalten und sich den ganzen Tag rargemacht.

Weitgehend.

Wir waren uns im Labyrinth der Flure ab und an begegnet, und sie hatten mich die letzten beiden Abende gefragt, ob sie beim Lieferservice etwas für mich mitbestellen sollten, was ich jedoch abgelehnt hatte, um stattdessen auf meinem Zimmer japanische Ramen-Nudeln zu schlürfen und dabei aus dem Fenster zu starren, auf der bislang vergeblichen Suche nach Antworten, als lägen diese irgendwo dort draußen im Dunkeln verborgen.

Bisher war ich bei meiner Entscheidungsfindung noch keinen Schritt weitergekommen.

»Und?« Seine perfekt sitzende gestärkte Hose raschelte, als er sich vor mich hockte. »Was ist los?«

Meine Nase zuckte, während ich überlegte, was ich darauf erwidern sollte. Schließlich entschied ich mich dafür, offen und ehrlich zu antworten. Ich hob das Telefon vom Boden auf und steckte es ein. »Meine Eltern.«

»Nun, dann haben wir wieder etwas gemeinsam.« Als ich den Kopf schräg legte, fügte er hinzu: »Bei mir stecken auch meist meine Eltern dahinter, wenn ich grimmig gucke und schlecht gelaunt bin.« Er zeigte auf mein Gesicht, als würde ich Übellaunigkeit in Wellen verströmen. »Worum geht’s? Zu hohe Erwartungen oder zu wenig Vertrauen?«

»Sie haben sich in den Kopf gesetzt, dass ihre Tochter eines Tages ein Allheilmittel für alle unheilbaren Krankheiten dieser Welt entwickeln wird.«

Edward nickte verständnisvoll, auch wenn ich bezweifelte, dass er es wirklich verstand.

»Sie sind überzeugt davon, dass ich eines Tages die Welt retten werde. Bei Ihnen steht das ja gar nicht zur Debatte, Ihre Zukunft ist ja vorausbestimmt.«

Eine steile Falte bildete sich zwischen seinen Augenbrauen. »Was genau meinen Sie damit?«

»Na ja, der Traum meiner Eltern ist nicht unbedingt mein Traum.«

Er zögerte, aber nicht lange. Seine hellen Augen glitzerten im Licht der schräg stehenden Sonnenstrahlen, die durch das Fenster hinter mir hereinfielen. »Wer sagt denn, dass ich König werden will?«

Ich legte die Stirn in Falten. »Etwa nicht?«

Ich las die Antwort an seinen Augen ab.

»Sie möchten nicht König werden?«

»Würden Sie das wollen?«, antwortete er mit einer Gegenfrage.

Ich dachte eine Minute darüber nach, aber eigentlich war es ganz einfach. Ich schüttelte den Kopf. »Nein.«

»Da ich das einzige Kind meiner Eltern und somit der Thronfolger bin, ist es mir bestimmt, aber das heißt nicht, dass es mir gefallen muss. Wir versuchen alle nur, das Beste aus unserem Leben zu machen.«

»Sorry, aber das klingt aus dem Mund eines Prinzen ziemlich herablassend.«