12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

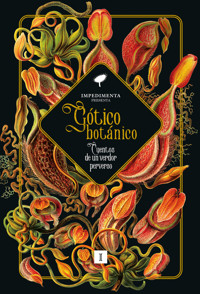

Una selección de relatos de horror que muestra lo más oscuro del mundo vegetal. Una antología que reúne a nombres como Roald Dahl, Eudora Welty o H.P. Lovecraft.

Orquídeas sanguinarias, bosques enteros que se rebelan contra quienes los masacraron, setas tan bellas como venenosas, robles majestuosos que se convierten en la reencarnación del hombre de la casa, maravillosas enredaderas que reviven espantosos fantasmas del pasado, máquinas rudimentarias que permiten registrar el terrible sufrimiento de las plantas maltratadas, árboles solitarios que señalan el mismísimo umbral a un mundo pesadillesco… Un verdor siniestro recorre la literatura de los siglos XIX y XX y nos recuerda que las plantas, seres fascinantes y misteriosos, benéficos y letales a la vez, encarnan la otredad en forma de monstruo silencioso, al tiempo que padecen los efectos de la avaricia que lleva al ser humano a usurpar y destruir sin compasión aquellas formas de vida que, reducidas a materia prima, pueden generar riqueza.

Gótico botánico es un catálogo de historias del mundo vegetal más fantástico, que incluye a autores tan destacados como M.R. James, Richmal Crompton, H. P. Lovecraft o Roald Dahl, y que permite, además, descubrir las inquietantes creaciones de escritoras pulp como Mary Elizabeth Counselman, Maria Moravsky o Eli Colter. A partir de ahora, el verde será el nuevo negro.

CRÍTICA

«Ya sea como eficaces símbolos de temas universales, en forma de remotos miedos victorianos y de personajes híbridos, peligrosos o sedientos de venganza, los vegetales ofrecen una fascinante variedad literaria, consecuencia lógica de su casi infinita y perturbadora cantidad de especímenes y de todo lo que nos queda por descubrir sobre ellos.» —Patricia Esteban Erlés

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 506

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Prólogo

Cuidado con el verde

por Patricia Esteban Erlés

Las formas se parecen y nunca son iguales.

Desde el coro sugieren que hay una ley secreta,

un enigma sagrado. ¡Si yo pudiera, amiga,

entregarte ya mismo, alegre, su respuesta!

J.W. Goethe,

La metamorfosis de las plantas[1]

CONVIENE SER PRECAVIDOS Y NO ACERCARSE MUCHO AL VERDE. Es verdad que no ladra, y en teoría, solo en teoría, tampoco muerde. Ni falta que le hace, podríamos añadir.

Un sinfín de criaturas fétidas o capaces de exhalar fragancias embriagadoras, inertes, prensiles, reptantes, trepadoras, justicieras, rencorosas, a veces medio humanas, a veces medio espectrales, componen el temible repertorio de motivos relacionados con lo fantástico vegetal que podemos encontrar en la literatura de los siglos XIX y XX, tal vez porque igualmente infinitas son las variedades de árboles, plantas y hongos que se extienden a lo largo y ancho del mundo real, asumiendo el papel de cohabitantes silenciosos y muchas veces indescifrables para el ser humano. No en vano diversos estudios científicos estiman en más de trescientas mil las especies vegetales terrestres y acuáticas registradas, aunque se admita, asimismo, que son muchas más las que quedan aún por catalogar. A la enorme cantidad y variedad mencionadas debe añadirse, además, otra de sus características definitorias: una rareza intrínseca que provoca una inevitable sensación de temor en el observador humano.

En efecto, las especies que conforman el universo botánico son muy diferentes a nosotros, ya desde su configuración externa. Los expertos afirman que poseen, además de los cincos sentidos del humano, la friolera de quince más. Se definen en general por un carácter estático, frente a nuestra mayor capacidad de movimiento, y están dotadas de una estructura modular que les permite segmentar su cuerpo, regenerando partes dañadas en oposición a nuestro organismo indivisible. Carecen de rasgos físicos similares a los del rostro y el cuerpo humano, por lo que resulta difícil establecer analogías inmediatas con ellas. Por otro lado, ya en la Antigüedad clásica se estableció un debate filosófico y científico (en el que han participado desde Aristóteles y Platón hasta los Darwin) con el fin de esclarecer si poseen alma o cerebro, pero lo cierto es que durante mucho tiempo se ha ignorado buena parte de la información sobre su inteligencia, sensibilidad o estrategias de comunicación. Podemos decir que nos han despistado a menudo, que no se dejan clasificar tan fácilmente. Así, Aristóteles, sirviéndose de la oposición entre animado e inanimado, redujo durante un tiempo a los vegetales a la categoría de seres inorgánicos, pero después tuvo que retractarse, al resultar evidente que su capacidad reproductiva es incompatible con su clasificación como meros objetos.

Es bien sabido que nuestra especie tiende a establecer jerarquías en las que ocupa un lugar dominante, que margina y cosifica al resto de los seres para someterlos. Sin embargo, la extrañeza de lo vegetal inspira con frecuencia cierta prevención en el ambicioso homínido empeñado en descubrir y explotar cuantos recursos puedan reportarle un beneficio, que cristaliza literariamente en la visión monstruosa de unos seres vivos, que no objetos, misteriosos y muy distintos a nosotros. Consecuentemente, en numerosas narraciones un espécimen botánico aparecerá caracterizado como enemigo que ofrece resistencia al impulso conquistador del ser humano y llegará a atacarlo con ferocidad.

De lo dicho hasta ahora se deduce que lo vegetal se vincula a lo siniestro sin dificultad y encarna una versión clorofílica del término acuñado por Freud. El concepto unheimlich se refiere a la sensación amenazadora que nos embarga ante algo que genera un malestar e incertidumbre difíciles de racionalizar, pues en muchas ocasiones viene motivado por el contacto con un elemento, ser, espacio, cosa, etc., que forma parte del ámbito cotidiano. Un ejemplo en el que queda clara la cercanía de lo siniestro sería la impresión desasosegante que nos invade al encontrarnos con un objeto o lugar sin vida que sentimos animado de alguna manera, como sucede con ciertas muñecas o casas funestas. De forma similar, aunque inversa, se puede experimentar cierta desazón al entrar en contacto con determinados árboles o plantas, a los que percibimos como criaturas vivas, sí, pero muy alejadas biológicamente. Los vegetales se hallan sumidos en una quietud casi total y no emiten sonidos pautados para comunicarse, todo lo cual parece aproximarlos más al objeto inerte que a nuestra especie. Por otro lado, su existencia secreta, todo lo que ignoramos de ellos a pesar de que forman parte del mundo que habitamos, es otro factor que incrementa lo unheimlich, la sospecha de que poseen una dimensión desconocida y, por ende, amenazante.

En el principio, fue el verde. Así podríamos resumir la Creación según la Biblia, ya que las especies vegetales constituyen el primer elemento esencial para el mismísimo Dios, que las colocó en el escenario del mundo al tercer día, tres antes de que hiciera su aparición estelar el rezagado ser humano. Los árboles y las plantas nos rodean desde siempre, disfrutamos de su belleza y propiedades medicinales, nos procuran alimento, provecho material y las condiciones necesarias para que podamos respirar, pero callan muchas cosas sobre sí mismos, lo que nos lleva a identificarlos con fuerzas sobrenaturales o monstruos predadores, tal y como reflejan en la actualidad un gran número de obras literarias, cinematográficas, videojuegos, cómics, etc. Muchas veces, en ese proceso de metamorfosis artística se hiperbolizan aspectos reales, transformando el vegetal en un auténtico depredador al que hay que combatir.

No es una novedad. Su naturaleza oculta, críptica, ha llevado al ser humano en ocasiones a utilizar la imaginación para rellenar los espacios vacíos que dejaba el hermetismo de lo vegetal. Sucedió en la Edad Media, periodo en el que, al versionar herbarios de la Antigüedad como el Dioscórides, algunos escribas optaron por dar más importancia a la fantasía, el folclore, la mitología y el simbolismo que a la fidelidad a un modelo real. De este modo encontramos en algunos libros dedicados a las plantas del Medioevo cómo de las flores del narciso brotaban hombrecillos que recuerdan al joven hermosísimo que se amó a sí mismo más de la cuenta. Quizás ya en ese lejano punto de la historia, además de buscar la vistosidad que hiciera atractivo un manuscrito, se empezaba a intuir el potencial fantástico de lo vegetal, tan fácilmente asimilable a la maravilla como los animales de los bestiarios, en los cuales la hibridación de seres resultaba igualmente habitual.

En siglos posteriores, tras los descubrimientos en los que se avistaron nuevos territorios de los que interesaba también apropiarse en el plano del conocimiento, distintos libros de viajes se ocuparon de detallar las peculiaridades geográficas, incluyendo descripciones de la fauna y flora autóctonas, y continuaron difundiendo esa vertiente maravillosa de las especies vegetales, que quizás no sea sino la asunción tácita del desconocimiento sobre muchos aspectos relacionados con ellas. Todavía en el siglo XVIII se dan ejemplos de volúmenes que entretejen la observación directa, supuestamente fidedigna, con el prodigio.

En el siglo XIX, la ciencia tal y como la conocemos ahora estaba dando sus primeros pasos firmes, basados en el positivismo y sus métodos de observación directa con el fin de reducir a una taxonomía rigurosa cada elemento natural. Pero ese conocimiento empírico no logró disipar del todo la inquietud generada por el mundo vegetal, ya que la constatación de las características de determinadas plantas o flores, como la orquídea, por ejemplo, sirvieron para azuzar nuevos miedos relacionados con la pérfida exuberancia de especies llegadas en ocasiones de lugares lejanos recientemente colonizados. La literatura gótica, que había sido un revulsivo contra la fe absoluta en la razón de los ilustrados, venía abonando desde la centuria anterior el terreno de la creación como una muy fecunda vía de escape del encorsetamiento neoclásico a través de una poética de lo irracional, sirviéndose del miedo como inspiración. En pleno auge del método positivista, el gótico se mostró como campo fértil para la imaginación desaforada y la expresión del horror que provocaron algunas de las conclusiones del darwinismo. Resultaba pavoroso ratificar que, aunque poco conocido, el universo vegetal había evolucionado por su cuenta, desarrollando estrategias de supervivencia en ciertas especies capaces de invadir, atacar y devorar con ferocidad monstruosa, como los fluidos venenosos, las raíces aéreas tentaculares o la exhalación de aromas hipnóticos para adormecer a sus víctimas. Curiosamente, ya no hacía faltar suponer o imaginar la naturaleza secreta de las plantas, y fue la constatación real de algunas características lo que supuso una nueva e inagotable fuente de temor.

En este contexto histórico se sitúan buena parte de los relatos incluidos en la presente antología, que comprende un arco temporal de más de ciento veinte años desde el cuento de Nathaniel Hawthorne hasta el de Zenna Henderson, fechados en 1837 y 1959, respectivamente. Entre ambos encontraremos ejemplos variados del terror que inspira lo vegetal en las narraciones de diez autores y ocho autoras de diferentes países como Francia, Inglaterra, Polonia o, mayoritariamente, Estados Unidos. Cabe destacar que esta temática echa raíces con facilidad en cualquier tipo de soporte escrito y la encontramos tanto en libros de relatos de autores y autoras prestigiosos como en revistas del circuito comercial del mundo pulp, que es, curiosamente, el cauce más frecuentado por las creadoras de literatura fantástica o ciencia ficción, quizás porque les brindaba un acceso más directo a la publicación que las editoriales reputadas.

Los cuentos abordan asuntos muy variados. Se aprecia un valor metafórico en algunos, como en «El experimento del doctor Heidegger», de Hawthorne, un autor tempranamente preocupado por la ética aplicada en la ciencia, que utiliza una rosa como símbolo clásico de la belleza efímera, a modo de doble de aquellos humanos cercanos al final de sus vidas que no se resignan a aceptar la vejez y decrepitud inherentes al hecho mismo de existir. En «El árbol en la colina», de Lovecraft y Rimel, el roble típicamente norteamericano sirve como umbral a lo siniestro, a la soledad metafísica del narrador. Por su parte, en «Y una niña pequeña», de Zenna Henderson, lo vegetal actúa como correa de transmisión para unos extraños seres, quizás llegados de otro planeta. En todos ellos lo vegetal resulta ser una figura significativa que acerca con su sola presencia conceptos como la muerte, el abismo existencial o la presencia del Otro. Es, en definitiva, un elemento que posibilita el sentido general del texto, no un mero figurante.

Pueden destacarse, asimismo, ecos góticos en cuentos que fusionan lo fantasmagórico victoriano con un elemento botánico. Así sucede en «La glicinia gigante», de Perkins Gilman, y en «La rosaleda», de M. R. James, en los que dos plantas ornamentales de jardín, es decir, de una naturaleza plenamente domesticada, ejercen como guardianas de la memoria de un hecho atroz inducido por la crueldad humana, justo en el mismo espacio en que sus nuevos habitantes creen haber encontrado el hogar perfecto. La planta fantasmal es el personaje que denuncia la verdad de lo ocurrido mediante la espeluznante semejanza que se establece entre la enredadera lila y la silueta de la víctima, en el primer relato, y convirtiendo en lugar ominoso el punto exacto donde la señora de la casa pretende plantar una rosaleda, en el segundo. Justamente esa percepción de una atmósfera opresiva, siniestra, que parece adueñarse del reducto idílico que representa a menudo un jardín, resurge también en «Una cortina de follaje», de Welty, contagiando una inexplicable furia a la apacible viuda Lark mientras adecenta el que rodea su hogar, un día cualquiera.

Ya plenamente con estatus de coprotagonistas o incluso antagonistas de un ser humano en apuros aparecen en numerosos textos árboles, flores y setas que podríamos llamar plantas monstruosas. Por un lado, en las narraciones de Crompton y Counselman damos con la personificación de lo vegetal que hunde unas raíces muy profundas en el imaginario occidental de las metamorfosis de mitos griegos como el de Dafne, convertida en laurel, a la par que señalan la naturaleza híbrida, y por lo tanto inquietante, de los vegetales que asumen una apariencia o identidad antropomorfa. La metamorfosis es un proceso que se presta muy bien a la plasmación artística, ya que apela a la sensorialidad; se produce ante el lector o espectador como una impactante transformación en la mayoría de los casos, si bien el parecido es más bien interno en las autoras del XX que incluye nuestro libro, ya que el árbol, de nuevo un roble en ambos casos, es, en el fondo, un ser enamorado de la protagonista femenina a la que defiende, aunque su verdadera esencia, divina o humana, permanezca oculta bajo una cobertura vegetal.

En otros casos, la monstruosidad puede deberse a diferentes factores, por ejemplo, las propiedades inherentes y constatables en la realidad de determinados vegetales, como sucede en «La amanita mortal», de Colter, que explota el uso del veneno letal de la amanita, una seta de un bello tono escarlata y manjar indigesto ya utilizado en tiempos de Roma para asesinar al emperador Claudio. Asimismo, se tiende a hipertrofiar las cualidades de la orquídea en «El terror púrpura», de White, o en «Pensamientos verdes», de Collier. El cuento de White atestigua el orchidelirium, un síndrome real que surgió de la fascinación victoriana por esta exótica flor a la que llega a identificarse, por su belleza exótica y amenazadora, con la mujer fatal, símbolo misógino en el fin de siglo. Por su parte, ya bien entrado el siglo XX, Collier fabuló en su narración el contrafacto caricaturesco de dicha obsesión. En los dos se exagera la naturaleza predadora de la flor, al atribuirle una ferocidad que en realidad es distintiva de otras plantas carnívoras y parasitarias. Y aún más terrorífica, ya a escala planetaria, es la enredadera pandémica, dotada de una especie de inteligencia malévola, que surge del interior de un pantano en «La guerra de la hiedra», de Keller.

Junto a estas criaturas que en sí mismas suponen un peligro, bien real, bien ficticio, exagerado por exigencias del guion, se registra en diversos cuentos la existencia de otras que buscan atacar al ser humano como venganza por el daño que les ha infligido previamente, con lo cual quien queda caracterizado como monstruo es el humano invasor y explotador, tal y como se advierte en «Wood’stown», de Daudet, que muestra cómo un bosque completo, casi zombificado, regresa para adueñarse de nuevo del territorio expropiado tras convertirse en víctima de la falta de escrúpulos de ciertos colonizadores. En su relato Daudet hacía gala de una precoz visión ecocrítica, presente asimismo en «La máquina de sonido», de Dahl, historia en la que se permite a un excéntrico científico amateur conocer el estremecedor e insospechado sufrimiento de una flor cortada por capricho.

También se cobrará su revancha la deidad terrible de «Un lugar en el bosque», de Derleth, convirtiendo el paraíso silvestre de unos niños en altar de sacrificio pánico. El precio de cruzar los límites sagrados o éticos es muy alto, como bien llegará a saber el cruel rey de «El jardín de Adompha», de Smith, quien, en connivencia con un aterrador jardinero, lleva a cabo experimentos abominables en el vergel de su palacio.

En clara oposición a lo que sucede en el cuento de Smith, el cuidador de un jardín asumirá el papel de colaborador necesario del ataque vegetal tanto en «La victoria de los hermanos verdes», de Moravsky, como en «El Jardinero», de St. Clair, ambas historias de texturas muy distintas que ubican en un Miami realista y en un escenario futurista, respectivamente, el comportamiento brutal de un constructor y de un funcionario contra el patrimonio botánico, que habrá de costarles muy caro a los dos. El jardinero es, aquí, un aliado de lo natural, que representa la necesidad de actuar, de rebelarse contra la violencia dictada por el afán de lucro o el abuso de poder que guía demasiadas veces a nuestra especie. De esta forma, se advierte un cambio ideológico, la conciencia de que el mundo no es un lugar dispuesto para que el hombre pueda saquearlo a placer, sino un patrimonio de incalculable valor, habitado por seres vivos que merecen respeto y no una mera consideración mercantilista.

En definitiva, ya sea como eficaces símbolos de temas universales o en forma de remotos miedos victorianos y de personajes híbridos, peligrosos o sedientos de venganza, los vegetales ofrecen una fascinante variedad literaria, consecuencia lógica de su casi infinita y perturbadora cantidad de especies y de todo lo que nos queda por descubrir sobre ellos. Pero no debemos olvidar que el tratamiento que se les da en las obras artísticas tiene mucho que ver, además, con la evolución de la historia del pensamiento científico, así como con la ambición desmedida que despierta el capitalismo y la conciencia crítica surgida posteriormente, todo lo cual nos invita a reflexionar sobre el comportamiento del ser humano al relacionarse con otras especies. Conviene, por lo tanto, leer con calma las historias que componen este libro y tener cuidado, mucho cuidado, con el verde.

PATRICIA ESTEBAN ERLÉS

Septiembre de 2024

[1]. Goethe, J. W. La metamorfosis de las plantas. Atalanta, 2020. Traducción de Isabel Hernández.

Gótico botánico

El experimento

del doctor Heidegger

Nathaniel Hawthorne

· 1837 ·

TRADUCIDO POR

Marcelo Cohen

Nathaniel Hawthorne

· 1804-1864 ·

ELOGIADO POR SU CONTEMPORÁNEO EDGAR ALLAN POE, Nathaniel Hawthorne fue, además del autor de La letra escarlata, un notable cuentista que abordó en varias piezas de su narrativa breve el conflicto surgido cuando la ambición humana trata de dominar el mundo a través de la experimentación científica, sin reparar en límites morales.

Nacido en el enigmático Salem y descendiente de puritanos ingleses, desde luego no heredó de ellos la visión de la naturaleza como un feudo que debía doblegarse ante el hombre. Hawthorne muestra más bien una afinidad ideológica con la visión de los escritores trascendentalistas Emerson y Thoreau, al concebirla como algo libre y orgánico por un designio divino incuestionable. De ello se deduce que la insensata decisión de alterar o manipular sus elementos en beneficio propio acarrea un estrepitoso fracaso a todo aquel que se atreva a hacerlo.

En una línea similar a la transitada décadas atrás por Mary Shelley en su Frankenstein, Hawthorne sitúa a varios de los personajes masculinos de sus relatos, todos ellos eruditos respetados, ante la tentadora oportunidad de apoderarse de los misterios de la vida, la muerte y el paso del tiempo gracias a su conocimiento del mundo natural. Así sucede en la historia del siniestro botánico Rappaccini, uno de sus cuentos más célebres, pero también en «La marca de nacimiento» y en «El experimento del doctor Heidegger», que fue publicado por primera vez en la antología de relatos Twice-Told Tales (1837).

Los tres guardan un innegable aire de familia en su atracción por el mundo vegetal y la relación metonímica que se establece con lo femenino, aunque «El experimento del doctor Heidegger» se distancia del tono terrible de los otros dos gracias al jocoso narrador que traslada los hechos acaecidos en el gabinete del respetado galeno. Heidegger aparece como un sabio a medio camino entre el alquimista y el científico, y se menciona casi de pasada que fue el causante de la muerte de su joven prometida. Cincuenta años después de esa desgracia, en medio de una reunión en su casa con otros ancianos amigos, emplea una rosa marchita, símbolo clásico de la belleza efímera, para mostrarles los maravillosos efectos de un legendario elixir al que ha tenido acceso. Ante la atenta mirada de su anfitrión, el achacoso cuarteto vivirá una comprensible euforia, la mágica sensación de que vuelven a habitar los cuerpos saludables y llenos de energía de antaño.

El experimento

del doctor Heidegger

na vez, el doctor Heidegger, ese hombre singularísimo, invitó a cuatro amigos a reunirse con él en su estudio. Había tres caballeros de barba blanca, el señor Medbourne, el coronel Killigrew y el señor Gascoigne, y una mujer marchita que respondía por Viuda Wycherly. Todas eran criaturas melancólicas de edad, con vidas desafortunadas, cuya mayor desgracia radicaba en no haberse mudado hacía tiempo a la tumba. En sus años de vigor, el señor Medbourne había sido un comerciante próspero, pero una especulación frenética lo había llevado a perder todo y ahora no estaba mejor que un mendigo. El coronel Killigrew había desperdiciado sus mejores años, su salud y su sustancia persiguiendo placeres pecaminosos que habían dado a luz una prole de males como la gota y varios tormentos del alma y el cuerpo. El señor Gascoigne era un político arruinado y hombre de mala fama, o al menos lo había sido hasta que el tiempo, enterrándolo a los ojos de la generación presente, había transformado su fama en oscuridad. En cuanto a la Viuda Wycherly, la tradición nos cuenta que en su tiempo había sido una beldad; pero hacía ya largos años que vivía en reclusión profunda a causa de ciertos escándalos que habían despertado prejuicios en la aristocracia de la ciudad. Es digna de mencionarse la circunstancia de que, antaño, los tres caballeros habían amado a la Viuda, y habían estado en su momento al borde de degollarse entre ellos por su causa. Por último, antes de proseguir, me limitaré a señalar que en ocasiones se consideraba al doctor Heidegger y a sus visitantes un poquito fuera de sus cabales; como no pocas veces sucede con los ancianos cuando los aquejan angustias presentes o recuerdos penosos.

—Viejos y queridos amigos —dijo el doctor Heidegger indicándoles que se sentaran—, deseo pediros ayuda en uno de los pequeños experimentos con que me entretengo aquí en mi estudio.

Si las historias que se cuentan fueran ciertas, el estudio del doctor Heidegger debía de ser un lugar bien curioso. Era una estancia con poca luz, anticuada, festoneada de telarañas y polvorienta. Cubrían las paredes varias bibliotecas de roble; hileras de gigantescos volúmenes en folio ocupaban los estantes inferiores y pequeños duodécimos encuadernados en pergamino atestaban los más altos. En la biblioteca central había un busto de bronce de Hipócrates con el cual, según algunas autoridades, el doctor Heidegger acostumbraba mantener consultas sobre los casos difíciles de su práctica. En el rincón más oscuro se alzaba un armario de roble estrecho y alto, por cuya puerta entreabierta aparecía sospechosamente un esqueleto. Entre dos de las estanterías colgaba un espejo que presentaba una superficie elevada y sucia dentro de un deslustrado marco dorado. Una de las muchas fábulas maravillosas que se contaban de aquel espejo era que en él moraban los espíritus de los pacientes muertos del doctor, que le clavaban los ojos en cuanto se volvía hacia allí. La pared opuesta estaba adornada con el retrato de cuerpo entero de una joven, ataviada con una deslucida magnificencia de seda, satén y brocado, y de rostro tan apagado como el vestido. Más de medio siglo antes, el doctor Heidegger había estado a punto de casarse con aquella joven; pero, afectada de un desorden leve, había ingerido uno de los preparados de su novio y había muerto el día de la boda. Queda por mencionar la curiosidad más llamativa del estudio: un macizo volumen en folio, encuadernado en cuero negro, con grandes broches de plata. El lomo no estaba escrito y nadie sabría decir cómo se titulaba el libro. Pero era bien conocido que se trataba de un libro de magia, y una vez, al alzarlo la criada solo para quitarle el polvo, el esqueleto del armario había traqueteado, el retrato de la joven había adelantado un pie y varias figuras espectrales habían espiado desde el espejo, mientras Hipócrates, frunciendo el ceño de bronce, decía: «¡Abstente!».

Tal era el estudio del doctor Heidegger. La tarde de verano de nuestra historia, ocupaba el centro una mesita redonda, negra como el ébano, con un jarrón de cristal biselado de bella forma y artesanía compleja. Sobre este jarrón daba directamente el sol, luego de entrar por la ventana y pasar entre los festones de dos gastadas cortinas de damasco, de modo que un débil resplandor se reflejaba en los cenicientos rostros de los cinco ancianos sentados a su alrededor. Sobre la mesa había también cuatro copas de champán.

—Viejos y queridos amigos —repitió el doctor Heidegger—, ¿puedo confiar en que me ayudéis a llevar a cabo un experimento extraordinariamente curioso?

Digamos que el doctor Heidegger era un hombre muy raro, cuya excentricidad había dado pábulo a mil historias fantásticas. El origen de algunas de ellas, para mi vergüenza, podrían remontarse a mi propia y veraz persona; y, si algún pasaje de este relato sobresalta la fe del lector, soportaré de buena gana el estigma de cuentista.

Al oírlo hablar del experimento, ninguno de los cuatro huéspedes del doctor previó algo más allá del asesinato de un ratón en una bomba de vacío, el examen de una tela de araña al microscopio o alguna otra de las fruslerías que tenía por costumbre infligir a sus íntimos. Sin esperar respuesta, en cambio, el doctor Heidegger cruzó la estancia cojeando y volvió a la mesa con el pesado volumen en cuero negro que según la opinión más extendida era un libro de magia. Abrió los broches de plata, luego el volumen, y de entre las páginas sacó una rosa, o lo que había sido una rosa, porque las hojas verdes y los pétalos rojos habían cobrado un matiz marrón y entre las manos del doctor parecían a punto de deshacerse en polvo.

—Esta rosa —suspiró el doctor Heidegger—, esta flor mustia y friable, se abrió hace cincuenta y cinco años. Me la dio Sylvia Ward, cuyo retrato cuelga allí; y yo pensaba llevarla en el pecho en nuestra boda. Cincuenta y cinco años fue atesorada entre las páginas de este antiguo volumen. Pues bien, ¿creéis posible que esta rosa de medio siglo vuelva a vivir?

—Tonterías —dijo la Viuda Wycherly sacudiendo malhumoradamente la cabeza—. Lo mismo daría preguntarnos si puede rejuvenecer la cara de una vieja arrugada.

—¡Ved! —respondió el doctor Heidegger.

Destapó el jarrón y echó la rosa marchita en el agua que contenía. Al principio se mantuvo leve en la superficie, sin dar la impresión de que la rosa absorbiera humedad. Pero pronto se hizo visible un cambio singular. Los pétalos aplastados y secos se agitaron y fueron cobrando un matiz carmesí, como si despertasen de un letargo; el flaco tallo y las hojas reverdecieron; y al fin, la rosa de medio siglo ganó la frescura que había tenido cuando Sylvia Ward se la dio a su prometido. Era como si acabara de abrirse, porque algunos de los rojos pétalos se curvaban púdicamente alrededor del seno húmedo, dentro del cual brillaban dos o tres gotas de rocío.

—Un bonito truco, sin duda —dijeron los amigos del doctor; tibiamente, con todo, pues en espectáculos de magia habían presenciado milagros mayores—. Di, ¿cómo lo has hecho?

—¿Alguna vez habéis oído hablar de la Fuente de la Juventud —dijo el doctor Heidegger— que el aventurero español Ponce de León buscaba hace dos o tres siglos?

—Pero nunca la encontró, ¿verdad? —dijo la Viuda Wycherly.

—No —respondió el doctor Heidegger—, porque no la buscó en el lugar correcto. Si no estoy mal informado, la famosa Fuente de la Juventud se encuentra en el sur de la península de Florida, no lejos del lago Macaco. Está a la sombra de varias magnolias gigantes que, gracias a las virtudes de esa agua maravillosa, se han mantenido frescas como violetas a lo largo de innumerables siglos. Un conocido mío, que sabe de mi curiosidad por estas cuestiones, me ha enviado lo que veis en el jarrón.

—¡Ejem! —dijo el coronel Killigrew, que no se creía una palabra de la historia—. ¿Y qué efecto tendría el fluido en el cuerpo humano?

—Lo juzgarás por ti mismo, querido coronel —replicó el doctor Heidegger—. Y, respetados amigos, estáis todos invitados a tomar la cantidad necesaria para restaurar el esplendor de vuestra juventud. Por mi parte, con el trabajo que me ha dado envejecer, no tengo prisa por volver a ser joven. Por eso, con vuestro permiso, me limitaré a observar cómo se desarrolla el experimento.

Sin dejar de hablar, el doctor Heidegger había ido llenando las cuatro copas de champán con agua de la Fuente de la Juventud. Al parecer estaba impregnada de un gas, pues del fondo de las copas subían continuas burbujitas que estallaban en la superficie en rocío plateado. Como el licor difundía un perfume agradable, los ancianos no dudaron de que tuviera propiedades cordiales y estimulantes y, aunque escépticos respecto a su poder rejuvenecedor, se inclinaron a beberlo enseguida. Pero el doctor Heidegger les rogó que esperasen un momento.

—Antes de beber, respetables amigos —dijo—, sería bueno que, guiados por la experiencia de una vida, antes de pasar otra vez por los peligros de la juventud adoptarais algunas reglas generales. ¡Pensad si no sería una vergüenza y un pecado que, con esa ventaja peculiar, no fuerais ejemplos de virtud y sabiduría para todos los jóvenes de vuestra época!

Los cuatro venerables amigos no respondieron, salvo con una risa débil y trémula; tan ridícula les resultaba la idea de que, sabiendo cuán de cerca sigue el arrepentimiento los pasos del error, pudieran volver a descarriarse.

—Entonces bebed —dijo el doctor con una reverencia—. Qué alegría haber elegido tan bien a los sujetos de mi experimento.

Manos paralíticas llevaron las copas a los labios. Si de verdad poseía las virtudes que le imputaba el doctor Heidegger, el licor no habría podido ofrecerse a cuatro criaturas más dolorosamente necesitadas. Parecía como si nunca hubiesen conocido la juventud o el placer; como si hubiesen nacido de una naturaleza chocha: criaturas siempre grises, decrépitas, sin savia, que se encorvaban ahora alrededor de la mesa, sin vida siquiera en el alma y el cuerpo para que la perspectiva de volver a ser jóvenes las animara. Bebieron el agua y dejaron las copas.

Por cierto que en el aspecto del grupo hubo una mejora casi inmediata, no muy diferente de la que habría producido la suma de una copa de vino generoso y el impacto alegre de un rayo de sol. En vez del color ceniciento y cadavérico, había en las mejillas una efusión saludable. Se miraron entre sí e imaginaron que, realmente, cierta potencia mágica había empezado a borrar las tristes inscripciones que, desde hacía tanto, el Padre Tiempo les venía grabando en las caras. Sintiéndose casi una mujer otra vez, la Viuda Wycherly se arregló el sombrero.

—¡Danos más de esta agua fabulosa! —clamaron ansiosos—. Somos más jóvenes…, ¡pero todavía demasiado viejos! ¡Aprisa! ¡Danos más!

—¡Paciencia, paciencia! —dijo el doctor Heidegger, que observaba el experimento con desapego filosófico—. Lleváis mucho tiempo envejeciendo. ¡Bien podéis conformaros con rejuvenecer en media hora! Pero el agua está a vuestra disposición.

Volvió a llenar las copas con el licor de la juventud, del cual quedaba bastante para devolver a la mitad de los valetudinarios de la ciudad a la edad de sus nietos. Mientras las burbujas aún chispeaban en los bordes, los cuatro invitados arrebataron las copas de la mesa y se bebieron los respectivos contenidos de un solo trago. ¡Que no fuera un engaño! Con solo pasar por la garganta, el trago parecía obrar un cambio en todo el sistema. Se les despejaron y abrillantaron los ojos; un color oscuro se acentuó entre los mechones plateados; sentados alrededor de la mesa había tres hombres de mediana edad y una mujer que apenas había dejado atrás su apogeo.

—Querida viuda, ¡estás hecha un encanto! —exclamó el coronel Killigrew, que no dejaba de mirar cómo las sombras de la edad le huían de la cara como la oscuridad del amanecer.

La bella viuda sabía desde hacía largo tiempo que no siempre los cumplidos del coronel Killigrew obedecían a una lucidez veraz; de modo que se levantó y corrió hasta el espejo, temiendo encontrarse aún con un rostro de anciana. Mientras, la conducta de los tres caballeros probaba que el agua de la Fuente de la Juventud tenía ciertas propiedades intoxicantes; a menos que el entusiasmo fuera un leve mareo causado por la súbita desaparición del peso de los años. La mente del señor Gascoigne divagaba por temas políticos, aunque era difícil determinar si pasados, presentes o futuros, porque durante aquellos cincuenta años habían estado en boga las mismas ideas. Ora disparaba sentencias a voz en cuello sobre el patriotismo, la gloria nacional y los derechos del pueblo; ora murmuraba alguna cuestión peligrosa en un susurro sesgado y dudoso, con tal cautela que ni su propia conciencia lograba hacerse con el secreto; ora volvía a hablar en términos mesurados y con gran deferencia, como si dirigiera sus bien construidos fraseos al oído de un rey. En todo este tiempo, el coronel Killigrew no había parado de entonar una jovial canción de borracho, ni de hacer sonar la copa en polifonía con el estribillo, volviendo una y otra vez los ojos a la dotada silueta de la Viuda Wycherly. Al otro lado de la mesa, el señor Medbourne se abocaba a un cálculo de dólares y centavos en el que, extrañamente, intervenía el proyecto de proveer de hielo a las Indias Orientales mediante témpanos polares tirados por ballenas.

En cuanto a la Viuda Wycherly, de pie frente al espejo cortejaba su propia imagen, le sonreía como una tonta y la saludaba como a la amiga más querida del mundo. Acercaba la cara al cristal para comprobar que alguna arruga o pata de gallo muy recordada hubiese desaparecido de verdad. Examinaba si la nieve del pelo se le había derretido por completo y si podía quitarse el venerable sombrero sin peligro. Por último, apartándose con brío, volvió a la mesa con paso danzarín.

—Mi querido doctor —exclamó—, ¡concédame otra copa, por favor!

—Desde luego, querida señora, ¡desde luego! —respondió el complaciente doctor Heidegger—. ¡Mira! Si ya las he llenado todas.

De hecho había allí cuatro copas rebosantes de agua maravillosa cuya delicada efervescencia, que burbujeaba en la superficie, recordaba un trémulo destello de diamantes. Con la inminencia del crepúsculo, la habitación estaba ahora más oscura que nunca, pero cada copa irradiaba un fulgor de luna, y lo mismo los cuatro invitados. También la venerable figura del doctor, que ocupaba un sillón de roble, de alto respaldo y complejo labrado, con un aspecto digno que habría sentado bien al Padre Tiempo, cuyo poder nadie, salvo aquel grupo de afortunados, había puesto nunca en entredicho. La expresión del misterioso rostro del doctor era tal que, mientras bebían el tercer trago de la Fuente de la Juventud, los otros no dejaron de mirarlo con temor.

Pero al momento siguiente se les disparó por las venas el borbotón excitante de la vida joven. Estaban en el feliz apogeo de la vida. Si recordaban la vejez, con su recua miserable de preocupaciones, penas y enfermedades, era solo como un sueño inquietante del que acababan de despertar con júbilo. La pátina fresca del alma, perdida tan pronto, sin la cual las sucesivas escenas del mundo solo habían sido una galería de cuadros opacos, volvía a aureolar de encanto todos sus proyectos. Se sentían como seres recién creados en un universo nuevo.

—¡Somos jóvenes! ¡Somos jóvenes! —gritaban, exultantes.

Como la edad extrema, la juventud había borrado las marcadas características de la vida adulta y las había asimilado todas. Eran un grupo de jovenzuelos alegres, casi enloquecidos por la exuberancia parrandera de sus años. El aspecto más particular de su alegría era un impulso de burlarse de las dolencias y la decrepitud de las que habían sido víctimas hasta hacía muy poco. Se reían estruendosamente de sus ropas anticuadas, de las levitas de faldones anchos y los chalecos con solapa de los varones y del viejo sombrero y el vestido de la muchacha en sazón. Uno cojeaba por la sala como un abuelo gotoso; otro se había montado unas gafas en la nariz y fingía escrutar las páginas del libro de magia; el tercero, sentado en un sillón, pugnaba por imitar la venerable gravedad del doctor Heidegger. Luego echaron todos a gritar de júbilo y se pusieron a saltar por la habitación. La Viuda Wycherly —si cabía llamar viuda a una damisela tan fresca— se subió al sillón del doctor con una traviesa expresión divertida en la cara sonrosada.

—Anda, doctor, almita vieja —exclamó—. ¡Levántate a bailar conmigo! —Y a los cuatro se les redobló la risa al pensar en la extraña imagen que daría el pobre anciano.

—Te ruego que me disculpes —respondió el doctor en voz baja—. Soy viejo, tengo reuma y para mí los días de bailar hace mucho que han pasado. Pero cualquiera de estos jóvenes se alegrará de tener una compañera tan guapa.

—¡Baila conmigo, Clara! —la invitó el coronel Killigrew.

—¡No, no, hará pareja conmigo! —gritó el señor Gascoigne.

—¡A mí me prometió la mano hace cincuenta años! —exclamó el señor Medbourne.

Se reunieron los tres en torno a ella. Uno le aferró apasionadamente las manos, otro le rodeó la cintura con un brazo, el otro hundió la palma en los relucientes rizos que se le amontonaban bajo el sombrero. Ruborizada, jadeante, resistiéndose, regañando, toda risas, abanicando por turno cada rostro con su aliento tibio, por mucho que luchara por soltarse seguía atrapada en el triple abrazo. Era el retrato más vivaz jamás visto de la rivalidad juvenil por el premio de una belleza cautivante. Sin embargo, se dice que el espejo, por una rara ilusión debida a la oscuridad del lugar, reflejaba las viejas, declinantes figuras de los tres abuelos compitiendo ridículamente por la descarnada fealdad de una abuela achacosa.

Pero eran jóvenes; la prueba era el ardor de sus pasiones. Inflamados hasta la locura por la coquetería de la viuda —muchacha que no concedía sus favores ni los negaba—, los tres rivales empezaron a intercambiar miradas amenazantes. Sin soltar el hermoso premio, se echaron ferozmente cada uno a la garganta del otro. Con la violencia de la lucha, cayó la mesa y el jarrón se hizo añicos. Un arroyo brillante de preciosa Agua de la Juventud corrió por el suelo y mojó las alas a una mariposa que, habiendo envejecido al final del verano, había aterrizado allí para morir. El insecto aleteó ligeramente por la estancia y se posó en la nevada cabeza del doctor Heidegger.

—¡Vamos, caballeros, vamos! Calma, madame Wycherly —dijo el doctor—. Debo protestar seriamente contra este tumulto.

Quedaron los cuatro inmóviles y se echaron a temblar, pues parecía como si el patriarca Tiempo los estuviera llamando a volver de la juventud soleada al helado y sombrío valle de los años. Miraron al anciano anfitrión: sentado en el sillón labrado sostenía la rosa de medio siglo, que había rescatado de los fragmentos del jarrón. A un gesto de su mano, los cuatro alborotadores volvieron a sentarse; tanto más de buena gana porque, por jóvenes que fuesen, la violenta expansión los había cansado.

—¡La rosa de mi pobre Sylvia! —exclamó el doctor Heidegger sosteniéndola a la luz de las nubes del ocaso—. Parece que ya se agosta de nuevo.

Y así era. Bajo la mirada del grupo, la flor siguió ajándose hasta quedar tan seca y tan frágil como cuando el doctor la había arrojado al jarrón. Él sacudió las pocas gotas de rocío que aún se aferraban a los pétalos.

—La quiero tanto así como en la frescura —comentó, llevándose la marchita rosa a los labios marchitos. Mientras hablaba, la mariposa batió las alas en su cabeza cana y cayó al suelo.

Los invitados volvieron a temblar. Poco a poco se apoderaba de ellos una extraña frialdad, no sabían si de cuerpo o de espíritu. Se miraron entre sí e imaginaron que cada momento fugaz les birlaba un encanto y dejaba un pliegue profundo donde antes no había nada. ¿Era una ilusión? ¿Se habían comprimido los cambios de toda una vida en un lapso tan breve y volvían a ser cuatro ancianos sentados con un viejo amigo, el doctor Heidegger?

—¡Tan pronto y envejecemos de nuevo! —gimieron.

Nada más cierto. La virtud del Agua de la Juventud era apenas más pasajera que la del vino. El delirio que había creado se disipaba como una efervescencia. ¡Sí: eran viejos otra vez! En un arrebato tembloroso que la mostró mujer todavía, la viuda enlazó las manos nudosas ante su cara y, ya que no podía conservar la belleza, deseó que bajaran la tapa de su ataúd.

—¡Sí, amigos, volvéis a ser viejos! —dijo el doctor Heidegger—. ¡Y el Agua de la Juventud derrochada en el suelo! Pero bueno… No lo lamentéis, porque yo no me agacharía a mojarme los labios en la fuente ni aunque brotara en mi umbral. No, ni aunque el delirio durase años en vez de momentos. ¡Esta lección me habéis enseñado!

Pero los cuatro amigos del doctor no habían aprendido la lección. Allí mismo decidieron peregrinar a Florida y beber mañana, tarde y noche de la Fuente de la Juventud.

Wood’stown

Alphonse Daudet

· 1873 ·

TRADUCIDO POR

Luisa Lucuix

Alphonse Daudet

· 1840-1897 ·

MUCHOS DE SUS CONTEMPORÁNTEOS, incluida la española Emilia Pardo Bazán, lamentaron la brevedad de la vida de Alphonse Daudet, que nació en Nimes en 1840 y murió, después de varias décadas enfermo de sífilis, en 1897. Daudet formaba parte de una familia de comerciantes de seda que cayó en la bancarrota, y mostró una temprana inclinación a la literatura, como poeta al principio, como narrador realista y naturalista después. Suele ensalzarse su novela Tartarín de Tarascón, que relata las peripecias de un héroe provinciano que sueña con cazar un león en África, pero, en uno de sus estudios sobre literatura francesa coetánea, Pardo Bazán advertía la gracia de Daudet en las distancias cortas y lo catalogaba como cuentista nato, destacando, en especial, su facilidad para trazar precisas descripciones paisajísticas, escenas de la naturaleza de su Provenza natal, a la que se sentía muy unido emocionalmente. Ya en su colección de relatos Cartas de mi molino, de 1869, revela de una forma muy nítida esa relación simbiótica con el entorno, a través de párrafos dotados de una gran sensorialidad. Daudet, más proclive a la descripción que a la narración, otorgaba un valor esencial a la percepción de la luz, los colores y los sonidos que le permitían expresar a través del mundo natural un determinado estado de ánimo.

En «Wood’stown», un curioso relato publicado por primera vez en el diario Le Bien Public, Daudet se embarca en un viaje transatlántico y sitúa en una localidad vinculada a Washington una rebelión silenciosa, pero letal. Insaciable en su saqueo de materia prima, el ser humano decide construir una población en el vasto territorio ocupado por un bosque de árboles primigenios, casi podría decirse que sagrados. Durante un tiempo la naturaleza exuberante resiste al embate de las hachas, pero entonces los ambiciosos colonos recurren al fuego destructor, sin ningún escrúpulo. No obstante, los cadáveres de todos los árboles sacrificados acabarán tomándose la revancha y se impondrán sobre el ansia desmedida de riqueza que caracteriza a los colonos del Nuevo Mundo. Sirviéndose de un revelador topónimo en inglés y de los mismos recursos expresivos que tan buen resultado le dieron al evocar su paraíso provenzal, Daudet lleva a cabo una apología del mundo vegetal dotada de un gran vigor y plagada de asombrosas imágenes en su fabulación de ese regreso de la naturaleza zombi, más bella y poderosa que nunca.

Wood’stown

a ubicación era espléndida para construir una ciudad. Solo había que despejar las orillas del río talando una parte del bosque, del inmenso bosque virgen arraigado allí desde el origen del mundo. Protegida entonces todo alrededor por boscosas colinas, la ciudad descendería hasta los muelles de un puerto magnífico, establecido en la desembocadura del río Rojo, a solo seis kilómetros y medio del mar.

En cuanto el Gobierno de Washington hubo otorgado la concesión, carpinteros y leñadores se pusieron manos a la obra. Mas seguro que nunca han visto ustedes un bosque similar. Aferrado al suelo con todas sus lianas, con todas sus raíces, lo talaban por un lado y despuntaba de nuevo por otro, renacía de sus heridas y a cada hachazo le brotaban renuevos verdes. Apenas trazadas las calles y las plazas de la ciudad, la vegetación las invadía. Los muros progresaban más despacio que los árboles y, nada más erigidos, cedían bajo la fuerza de las raíces aún vivas.

Para acabar con aquella resistencia en la que el hierro de los machados y las hachas se embotaba, no quedó más remedio que recurrir al fuego. Un humo asfixiante ocupó día y noche el espesor de los matorrales, mientras, por encima, los grandes árboles ardían como cirios. El bosque trató de luchar de nuevo, retrasando el incendio con torrentes de savia y el frescor sin aire de su follaje compacto. Finalmente, llegó el invierno. La nieve cayó como una segunda muerte sobre los extensos terrenos llenos de troncos ennegrecidos, de raíces consumidas. Ahora se podía construir.

Pronto se extendió a orillas del río Rojo una ciudad inmensa, toda de madera como Chicago, con sus largas calles alineadas y numeradas ramificándose desde las plazas, su Bolsa, sus mercados, sus iglesias, sus escuelas y todo el utillaje marítimo de hangares, aduanas, dársenas, almacenes y astilleros. La ciudad de madera, Wood’stown, como la llamaron, enseguida se llenó de los sufridos pobladores de las ciudades nuevas.

Una actividad frenética circuló por todos sus barrios, pero en las colinas de alrededor, que se cernían sobre las calles atestadas de gente y sobre el puerto abarrotado de navíos, una masa oscura y amenazante se desplegaba en semicírculo. Era el bosque, que observaba.

Observaba aquella ciudad insolente que le había quitado el sitio a orillas del río y cinco kilómetros de árboles gigantescos. Toda Wood’stown había surgido de sus entrañas. Los altos mástiles que se balanceaban allá en el puerto, los innumerables tejados inclinados unos sobre otros, hasta la última cabaña del barrio más alejado, todo lo había proporcionado él; incluso las herramientas de trabajo, incluso los muebles, limitando únicamente sus servicios al largo de sus ramas. ¡Qué rencor más terrible le guardaba por ello a aquella ciudad de saqueadores!

Mientras duró el invierno, no se dieron cuenta de nada. Las gentes de Wood’stown oían a veces un crujido sordo en el tejado, en los muebles. De cuando en cuando, se agrietaba un muro, el mostrador de una tienda se partía en dos ruidosamente. Pero la madera nueva está sujeta a estos contratiempos, y nadie les daba importancia. Sin embargo, con la llegada de la primavera —una primavera súbita, violenta, tan cargada de savia que bajo la tierra se notaba como el murmullo de una fuente—, el suelo comenzó a agitarse, levantado por fuerzas invisibles y vigorosas. Los muebles y las paredes de cada casa se hinchaban, y en los techos se observaron unas prominencias alargadas que recordaban al paso de un topo. Ni puertas ni ventanas, nada funcionaba ya. «Es la humedad», decían los habitantes. «Se pasará con el calor.»

De repente, tras una gran tormenta procedente del mar que anunciaba el verano en los rayos ardientes y la lluvia templada, la ciudad amaneció con un grito de estupor. Los tejados rojos de los monumentos públicos, los campanarios de las iglesias, el suelo de las casas y hasta la madera de las camas, todo estaba salpicado de un tinte verde, fino como el moho, delicado como el encaje. De cerca, se trataba de numerosas yemas microscópicas en las que ya se distinguía el desarrollo de las hojas. Aquella extravagancia de las lluvias causó más distracción que otra cosa; pero, antes de que cayera la tarde, había ristras de vegetación desplegándose por todas partes sobre los muebles y sobre las paredes. Los tallos medraban a ojos vistas: si se los retenía ligeramente en la mano, se los notaba crecer y aletear. Al día siguiente, todas las viviendas parecían invernaderos. Las lianas se enroscaban a los pasamanos de las escaleras. En las calles estrechas, las ramas se entrelazaban de un tejado a otro, sumiendo a la bulliciosa ciudad en la penumbra de las avenidas forestales. Empezaba a ser preocupante. Mientras en las reuniones de eruditos se deliberaba sobre este caso de vegetación extraordinaria, la muchedumbre se apretujaba afuera para observar las distintas facetas del milagro. Los gritos de sorpresa, el rumor asombrado de todo aquel pueblo inactivo, daban solemnidad al extraño acontecimiento. De pronto, alguien gritó «¡Pero mirad el bosque!», y descubrieron con espanto que el semicírculo verde se había acercado mucho en los dos últimos días. Parecía descender hacia la ciudad. Toda una avanzadilla de zarzas y lianas se desplegaba hasta las primeras casas de la periferia.

Entonces Wood’stown comenzó a comprender y a tener miedo. Era evidente que el bosque acudía a reconquistar su sitio a orillas del río; y sus árboles, talados, dispersados y transformados, se liberaban de sus prisiones para salir a su encuentro. ¿Cómo resistir a la invasión? Con el fuego, corrían el riesgo de incendiar la ciudad entera. ¿Y qué podían hacer las hachas contra aquella savia que se regeneraba sin cesar, aquellas raíces monstruosas que atacaban el suelo por debajo y aquel millón de semillas voladoras que germinaban al romperse, brotando árboles allá donde caían?

Aun así, todo el mundo se puso manos a la obra valerosamente con guadañas, rastrillos y machados, y se efectuó una tala inmensa de ramaje. Mas en vano. Hora tras hora, el desorden de los bosques vírgenes, con sus gigantescos vástagos entrelazados en la maraña de lianas, invadía las calles de Wood’stown. Ya empezaban a irrumpir insectos y reptiles. Había nidos en cada rincón, y aletazos y grupos de piquitos parlanchines. Los graneros de la ciudad se agotaron en una noche con la eclosión simultánea de las nidadas. En fin, cual ironía en medio del desastre, sobre los racimos floridos revoloteaban mariposas de todos los tamaños, de todos los colores, y las previsoras abejas en busca de refugio seguro instalaban sus panales en los huecos de aquellos árboles crecidos tan vertiginosamente, como una señal de permanencia.

Bajo la agitación ruidosa de las frondas, se escuchaban con vaguedad los golpes sordos de los machados y las hachas; pero al cuarto día, la tarea fue dada por imposible. La hierba crecía demasiado alta, demasiado espesa. Las lianas trepadoras se aferraban a los brazos de los leñadores, agarrotaban sus movimientos. Además, las casas se habían vuelto inhabitables: los muebles, cargados de hojas, habían perdido la forma; los techos se desplomaban, perforados por la lanza de las yucas, por el largo tronco de las caobas; y, en lugar de los tejados, se extendía la cúpula inmensa de las catalpas. Se acabó. Había que huir.

A través de la red de plantas y ramas cada vez más compactas, los vecinos de Wood’stown, aterrorizados, se precipitaron hacia el río, llevándose todo cuanto podían de sus riquezas y objetos valiosos. ¡Pero qué difícil llegar al borde del agua! Ya no había muelles. Nada, salvo unos juncos gigantescos. Los astilleros, donde se guardaba la madera para la construcción, habían dado paso a una selva de abetos; y en el puerto, completamente florido, los buques nuevos parecían islotes de vegetación. Por fortuna, se encontraban allí algunas fragatas blindadas en las que se refugió la muchedumbre y desde donde pudo observar al viejo bosque unirse victoriosamente con el bosque nuevo.

Poco a poco, los árboles fusionaron sus copas y, bajo el cielo azul rebosante de sol, la enorme masa de follaje se extendió desde las orillas del río hasta el horizonte lejano. Ya no había rastro de ciudad, ni de tejados ni de muros. De vez en cuando, el ruido sordo de un derrumbamiento, último eco de la ruina, o el hachazo de un leñador enfurecido resonaban bajo la profundidad de la espesura. Y luego, nada más que el silencio vibrante, crujiente, zumbador de las nubes de mariposas blancas que se arremolinaban sobre el río desierto, y allá, en lontananza, un navío que huía con tres grandes árboles verdes erguidos en medio de las velas, transportando consigo a los últimos emigrantes de lo que había sido Wood’stown…

La glicinia gigante

Charlotte Perkins Gilman

· 1891·

TRADUCIDO POR

Erica Couto

Charlotte Perkins Gilman

1860-1935

EL 17 DE AGOSTO DE 1935, CHARLOTTE PERKINS GILMAN, una combativa defensora de la eutanasia y la libertad individual, ingirió la dosis de cloroformo precisa para suicidarse y lograr, de alguna manera, ganarle la partida al cáncer que iba consumiéndola poco a poco. Terminaba así la vida de una autora, originaria de Hartford, Connecticut, a la que se considera precursora de la ciencia ficción gracias a su utopía Herland (1915)y que alcanzó una gran popularidad como creadora de piezas imprescindibles del gótico norteamericano. Sin embargo, no debe confundirse su predilección por los géneros no miméticos con un afán escapista de la realidad de su tiempo. Muy al contrario, Perkins Gilman, que se había ganado la vida desde muy joven como profesora de pintura y diseñadora de tarjetas de felicitación, denunció en varias de sus obras literarias la tiranía perversa que en su época ejercían sobre las mujeres la institución familiar y la medicina, en tanto implacables mecanismos de control. Impartía conferencias para reivindicar los mismos derechos que disfrutaban los hombres, fundó la editorial Gilman con su esposo, mantuvo una relación fluida con destacadas sufragistas y publicó el ensayo Mujer y economía con el fin de dignificar el trabajo doméstico reconociéndolo como profesión. Además, basándose en la terrible experiencia personal de una depresión posparto que la condenó a la inactividad total y la mantuvo recluida en su casa durante tres meses por prescripción facultativa, retrató en uno de sus relatos más conocidos, «El papel pintado amarillo», de 1892, el padecimiento de una joven esposa confinada en su dormitorio, recubierto de un espantoso papel pintado que le produce alucinaciones y un malestar permanente.

«La glicinia gigante», publicado en The New England Magazine bajo el pseudónimo «Charlotte P. Stetson», ya abordaba una temática similar, si bien el terror que emana del texto no es producto en esta ocasión de la tortura psicológica de la protagonista, sino de la crueldad con que es tratada por su familia. El cuento comienza con un vivaz estilo directo que revela a través de una conversación el calvario sufrido por una muchacha embarazada fuera del matrimonio, que habrá de pagar muy caro su imperdonable pecado. En un tiempo posterior, mucho más luminoso y despreocupado, una joven pareja admira la hermosa y decadente casa que acaban de alquilar para pasar el verano. Como trepando por ambas tramas, aparentemente distanciadas entre sí, la espectacular glicinia malva que recuerda la figura de una mujer encogida y se ha apoderado de la fachada principal es un hábil nexo de unión, a la vez que un recordatorio vegetal de todo el horror vivido entre las cuatro paredes de una casa respetable.

La glicinia gigante

o juguetees con la nueva enredadera, muchacha! ¿Ves? ¡Ya has roto el brote tierno! Te has librado de tener que coser e hilar, y ni aun así sabes estarte quieta.

Los dedos nerviosos, que aferraban un pequeño crucifijo de cornalina colgado de su cuello, vacilaron antes de caer, desconsolados.

—Deme a mi niño, madre, y estaré tranquila.

—¡Calla, calla, inconsciente! ¡Alguien podría oírte! Mira, ahí viene tu padre. ¡Entra, rápido!

Levantó los ojos hacia el rostro de su madre, unos ojos agotados que aún mantenían un brillo indeciso y titilante en sus profundidades sombrías.

—¿Y usted se considera a sí misma una madre, usted, que no se apiada de mí? ¡Deme a mi hijo!

Su voz se elevó en una queja extraña y tenue que su padre interrumpió poniéndole la mano sobre la boca.

—¡Desvergonzada! —dijo, con los dientes apretados—. Vete a tu alcoba, y que no vuelva a verte esta noche o haré que te aten.

Obedeció. Una criada de rostro duro la siguió y regresó de inmediato con una llave que tendió a su señora.

—¿Ella se encuentra bien? ¿Y el niño?

—Está tranquila, señora Dwining, lista para retirarse a dormir. El niño está muy inquieto, pero, por lo demás, crece sano bajo mis cuidados.

Los padres se quedaron solos en el porche alto y cuadrado de grandes pilares. La luna naciente proyectaba las sombras tenues de las hojas jóvenes de enredadera que brotaban, exuberantes, a su alrededor. Como pequeños dedos estirados, las sombras se movían sobre las tablas anchas y pesadas del suelo de roble.

—Esta enredadera que trajiste para mí en el barco, esposo mío, ha crecido fuerte.

—Cierto —respondió con amargura—, como también lo ha hecho la vergüenza que te he acarreado. De haberlo sabido, habría hecho naufragar el barco bajo nuestros pies. Mejor hubiese sido presenciar cómo nuestra hija se ahogaba sin mácula que vivir para ver este final.

—Eres muy duro, Samuel. ¿Acaso no temes por su vida? Está desconsolada por su hijo, sí, y por los verdes prados por los que ya no puede pasear.

—No —dijo sombrío—, no temo por ella. Ya ha perdido aquello que es más importante que la vida y muy pronto tendrá todo el aire que desee. El barco estará listo mañana; regresaremos a Inglaterra. Aquí nadie conoce nuestra deshonra. Nadie. Y si las autoridades de esta ciudad tienen que criar como Dios manda a un niño expósito, ¿qué? No sería el primero, ni siquiera aquí. ¡Lo cuidarán como se debe! Y bien que tenemos que estar agradecidos de que su primo aún esté dispuesto a casarse con ella.

—¿Se lo has dicho?

—Por supuesto. ¿O crees que acarrearía vergüenza semejante a otro hombre ignaro de tal cosa? Él siempre la quiso, pero a ella no le interesaba lo más mínimo, ¡la cabezota! ¡Ahora no le queda más remedio!

—¿La tratará bien, Samuel? ¿Podría él…?

—¿Bien? ¿Cómo llamarías a tener que tomar a una mujer así como esposa? ¡Bien! ¿Cuántos hombres se casarían con ella, incluso si su riqueza se duplicase? Además, tratándose ya de un miembro de la familia, le conviene ocultar la infamia para siempre.

—¿Y si ella no lo acepta? Su primo es un tipo rudo y ella siempre lo ha rehuido.

—¿Estás loca, mujer? Se casará con él antes de que zarpemos mañana o se quedará para siempre en esa habitación. ¡La muchacha no es tan tonta! Su primo hará de ella una mujer honesta y salvará nuestra casa de la vergüenza pública. ¿Qué otra esperanza le queda más que vestir su vieja vida con nuevos ropajes? Permítele que tenga un hijo legítimo, ya que tanto lo desea.

Dio pesadas zancadas a lo largo del porche, de un lado a otro, con los brazos cruzados y el ceño fruncido ferozmente sobre su boca de hierro, hasta que las tablas crujieron de nuevo.

En lo alto, las sombras titilaron, burlonas, sobre un rostro blanco cuyos ojos, entre las hojas, mostraban un fuego consumido.

—¡Menuda casa, George! ¡Qué bonita es! ¡Seguro que está encantada! Tenemos que alquilarla para pasar el verano. Invitaremos a Kate, Jack, Susy y Jim, claro. ¡Lo pasaremos estupendamente!

Aunque los maridos jóvenes se muestren complacientes, también deben ser realistas.

—Querida, a lo mejor no está disponible para alquilar. Puede que no sea ni habitable.

—Seguro que alguien vive en ella. ¡Voy a preguntar!

A pesar de que la herrumbre había desgoznado la enorme cancela central y en medio de la larga avenida crecían árboles, un pequeño sendero mostraba signos de un uso habitual, así que allá se fue la señora Jenny, seguida por el obediente George. Las ventanas de la fachada de la vieja mansión estaban tapiadas, pero en una de las alas traseras encontraron cortinas blancas y puertas abiertas. Fuera, bajo la clara luz de mayo, una mujer estaba lavando. Se mostró educada y cortés, contenta, sin duda, de recibir una visita en aquel lugar solitario.

Suponía que «se podía alquilar, a saber». Los herederos vivían en Europa, pero «un abogado de Nueva York se encargaba de arrendarla». Había estado ocupada muchos años atrás, antes de su llegada. Ahora, ella y su marido se encargaban de cuidar el lugar a cambio de vivir en la propiedad, aunque no había mucho que cuidar «más allá de mantener a raya a los ladrones». El mobiliario era bastante antiguo, pero estaba en buen estado, y si la alquilaban quizá ella podría «atender los quehaceres domésticos, si él lo permitía».