Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edel Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Wie kann ein Mensch, der einmal so erfolgreich war, so dermaßen abstürzen? Das ist die Frage, die den jungen Reporter Oliver Flesch 1996 dazu bewegt, ein Interview mit Gunter Gabriel zu arrangieren – in einer Kneipe im Hamburger Dammtorbahnhof. Nun scheint alles klar: Wer sich frühmorgens in einer Bahnhofskneipe verabredet, nimmt sein Frühstück flüssig zu sich – oder? 10 Jahre treffen die beiden sich wieder, auf Gunter Gabriels Hausboot im Hamburger Hafen, und Gunter Gabriel erzählt Oliver Flesch sein ganzes Leben – mit allen seinen Höhen, Tiefen und Brüchen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 379

Veröffentlichungsjahr: 2010

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

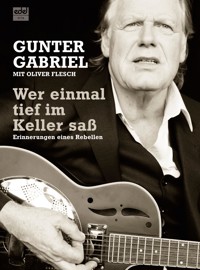

GUNTER GABRIEL

MIT OLIVER FLESCH

Wer einmal tief im Keller saß

Erinnerungen eines Rebellen

Inhalt

1 Das Glück des Gunter Gabriel … von Oliver Flesch

2 Warum ich reich bin – ein paar Worte vorab … von Gunter Gabriel

3 Carin

4 Mama, geh nicht weg!

5 Großvater Heinrich, mein Vater und ich

6 Gerda, meine Rettung

7 Was hat der liebe Gott mit mir vor?

8 Sonderschule oder Rohrstock

9 Elvis und die Folgen

10 Der Aufstieg und Fall meines Vaters

11 Das erste Mal – Im Land der Liebe und der Triebe

12 Allein – aber nicht einsam

13 Wie aus Günter Caspelherr Gunter Gabriel wurde

14 Ein DJ namens Gunter

15 CBS-Promoter

16 Mit »Ra-ta-ta-ta« in die große, weite Welt

17 »Saufen wir um sie!«

18 Ricky Shayne, Bob Dylan, Frank Zander und ich

19 Von Juliane Werding bis Lotto King Karl

20 »Der Sieger« – Manchmal kommen sie wieder

21 Never change a winning team – Abschied von Meisel

22 »Ohne Moos nix los« – Der Beginn meines Untergangs

23 Der zerkrümelte Scheck

24 »Damen wollen Kerle« – oder was von ihnen übrig geblieben ist

25 »Mein anderes Ich und ich« – Aus Alt mach Neu

26 »Ich schlaf nicht gern allein ein« – Und noch ’n Versuch

27 Marieluise – keine war wie diese

28 »Wer nichts mehr zu verlieren hat, der kann nur noch gewinnen« – Aufbruchstimmung

29 »Komm unter meine Decke« – Mein Häschen

30 Finanzkrise und -lösung

31 Elvis lebt! Memphis is in Hildesheim

32 In Hamburg – Geht nicht, gibt’s nicht

33 Meine ganz persönliche »Spiegel«-Affäre

34 »Freiheit ist ein Abenteuer« – Tribute to Gunter Gabriel

35 »Zu viel Zeit« – Skandal in Eisleben

36 »Hier ist mein Land« – Die Wohnzimmer-Tour

37 Hendersonville, Tennessee, August 2003

38 Was zählt

Anhang

1 Das Glück des Gunter Gabriel… von Oliver Flesch

Als junger Reporter der Hamburger Morgenpost konnte ich eine Zeit lang machen, was ich wollte. Sogar ein Interview mit Gunter Gabriel. Was damals im Mai 1996, wenn man nicht gerade für ein Obdachlosenmagazin schrieb, eher ungewöhnlich war. Doch genau das reizte mich. Ich wollte wissen, wie ein Mensch, der einmal so erfolgreich gewesen war, so dermaßen abstürzen konnte. Aber erst einmal musste ich an ihn herankommen. Nur wie? Ein Management gab's nicht, eine Plattenfirma schon gar nicht. Irgendwie gelangte ich an seine private Handynummer, und wir verabredeten uns auf seinen Wunsch in einer Kneipe im Hamburger Dammtorbahnhof. Nun war alles klar. All meine Vorurteile schienen bestätigt: Wer sich frühmorgens in einer Bahnhofskneipe verabredet, nimmt sein Frühstück flüssig zu sich.

Der nächste Morgen. Ich hatte gerade wieder eine von diesen »Schlafen-kann-ich-wenn-ich-tot-bin«-Fassbinder-Nächten hinter mir und war also in genau der richtigen Verfassung für ein Interview mit Gunter Gabriel. In der Kneipe roch's nach altem Bratenfett und frischen Buletten. Am Tresen saß ein einsamer Mann vor einem Herrengedeck, rauchte Roth-Händle und sprach mit einem imaginären Freund. Soweit war es also mit dem großen Gunter Gabriel schon gekommen. Oh Mann, das war bitter!

Doch ich sollte mich irren. Denn plötzlich spürte ich eine riesige Pranke auf meiner Schulter. Ich drehte mich um – und da stand er: Mr. White Trash höchstpersönlich! Haare wirr, unrasiert, weißroter Jogginganzug aus Ballonseide, die Hose selbstverständlich in die obligatorischen Cowboystiefel gesteckt – ein Bild für die Götter des guten Geschmacks. Aber: Wacher Blick, ein verschmitztes Grinsen, augenscheinlich gut drauf und alles andere als betrunken.

»Hey, bist du Oliver Flesch von der Morgenpost?«

»Richtig! Einen schönen guten Morgen, Herr Gabriel!«

»Mein Gott, siehst du beschissen aus! Nicht gepennt?«

»Äh …«

»Ja komm, mir brauchste nichts zu erzählen! – Maria, mach diesem Arschloch mal 'nen frisch gepressten Orangensaft, damit er wieder auf Touren kommt!«

Wir verstanden uns prächtig. Er erzählte aus seinem Leben. Und ein wenig erinnerte es mich an mein eigenes. Diese Höhen, diese Tiefen, diese Brüche. Nur eben alles in einem biblischen Ausmaß. Und er erzählte nicht nur. Er hörte auch zu. Und genau wie ich stand er auf Rock 'n' Roll und Country, er liebte Elvis und Johnny Cash. Wir nahmen uns einiges vor. Wollten gemeinsam Songs schreiben. Aber irgendwie wurde daraus nichts. Wir verloren uns aus den Augen. Zehn Jahre später erinnerte ich mich an den Mann, der mir einen Morgen lang in dieser Bahnhofskneipe eine Art Freund war. Ich führte inzwischen eine Rock 'n' Roll-Bar auf dem Hamburger Kiez und hatte ihn für ein Konzert gebucht.

Es war kurz nach Mitternacht. In der vollkommen überfüllten Bar, abseits der Hamburger Reeperbahn, war's unerträglich heiß. Mitten in der Menge sang sich ein verschwitzter alter Mann seit fast drei Stunden die Seele aus dem Leib. Viele junge Menschen klebten sogar draußen an den Fensterscheiben, weil schon lange niemand mehr in den Club hineinpasste und auch niemand raus wollte. Jeder spürte, dass hier gerade etwas ganz Besonderes geboten wurde. Sie starrten den Musiker ungläubig an. Ist er es wirklich? Ja, er ist es!

Am nächsten Abend besuchte ich ihn auf seinem Hausboot im Harburger Hafen. Spätestens seit der Dreier-CD-Box »Liebe, Autos, Abenteuer« auf der sechzig verschiedene Punk-&-Ska-Bands ihrem Helden mit skurrilen Coverversionen Tribut zollten, war Gabriel zu einer Kultfigur der Subkultur avanciert. Und er genoss seine neu gewonnene Popularität. Was blieb dem Ur-Punk auch anderes übrig? Gerade wurde ihm der Strom abgedreht. Der Kassandra-Prophet von Hartz IV war mal wieder pleite, und damit ging's ihm nicht viel anders als den meisten seiner jungen Fans. An seinem ausladenden Wohnzimmertisch auf seinem Hausboot saß er in eine dicke Jacke gehüllt bei Kerzenlicht vor einem dampfenden Becher schwarzen Tee und erzählte aus alten Tagen. Immer wieder griff er zwischendurch zur Gitarre, um ein Lied anzustimmen, in dem sich ein Gefühl, eine Stimmung der damaligen Zeit widerspiegelt. »Der Streit mit der GEMA ist beigelegt, es wird wieder Kohle fließen«, ließ er mich eher beiläufig wissen. Aber das waren doch mal gute Nachrichten!

»Klar, aber weißte was? Damals, mit all den Millionen fühlte ich mich nicht besser, kein Stück. Heute bin ich glücklicher. Obwohl: Glück? Was ist das überhaupt? Irgendwie suche ich immer noch danach ...«

Es war dieser letzte Satz, der mich dazu brachte, Gabriels Leben mit seiner Hilfe aufzuschreiben.

2 Warum ich reich bin – ein paar Worte vorab … von Gunter Gabriel

Muss nun dieser Gabriel auch noch eine Biografie schreiben, wo sich alle Welt ergießt in Geschichten aus dem eigenen Leben, mehr oder weniger spannend? Das würde ich denken, wenn ich denken würde wie die anderen. Aber Lars Andersen, ein Musikredakteur aus der Nähe von Hannover, den ich zufällig neulich am Timmendorfer Strand getroffen habe, meinte: »Wenn überhaupt einer eine Biografie schreiben muss, dann bist du das! Damit du endlich mal was richtigstellen kannst. Es kursieren so viele unglaublich bekloppte Geschichten über dich, dass es Zeit wird, endlich mal Klartext zu reden. Kollegen aus der Musikszene haben mich gewarnt: Gabriel ist schwierig, Gabriel ist ewig betrunken, Gabriel ist unzuverlässig und unberechenbar. Man hält dich für komplett fertig, pleite, am Ende. Sag endlich, wie es wirklich ist, Gunter, lass die Hosen runter.«

Ich wäre nie auf die Idee gekommen, eine Biografie zu schreiben. So besonders witzig finde ich mein Leben gar nicht. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwelche kleinen Anekdötchen erzähle, auf der Bühne, zwischen den Songs, an Rasthoftischen oder im ICE zwischen Hamburg und Berlin, dann lachen sich die Leute komplett kaputt und sagen: »Ich glaub's nicht, ich glaub's nicht!«

Frank Plasberg, Moderator der Sendung »Hart aber fair«, sah mich mal auf der Bühne in Pforzheim bei einem Konzert vor lauter Zeitungsredakteuren. Er kam danach zu mir in die Garderobe und meinte: »Hätt' ich nie gedacht, was du alles drauf hast. Deine Sprüche zwischendurch waren noch geiler als deine Songs.«

Oder neulich in einem Blues-Club in der Nähe von Lüneburg, Bleckede, an der Elbe: Der Veranstalter wollte mich gerade ansagen, aber er kam gar nicht mehr zu Wort. Die Leute schrien schon so laut, bevor ich überhaupt auf der Bühne stand, dass nix mehr ging. Ich steckte das Kabel in meine schwarz-rot-goldene Gitarre, rückte das Mikro zurecht und ballerte los.

Was ist also dran an diesem Gabriel, dass es sich lohnt, dessen Biografie zu veröffentlichen? Und dann auch noch drauf zu hoffen, dass die Leute das lesen wollen? Irgendwas muss der erlebt haben, was andere nicht erlebt haben.

Ich gebe zu, mein Leben war keine Märchenstunde, kein Zuckerschlecken. Mein Leben war eine einzige Katastrophe. Wenn ich nicht schon seit meinem dreizehnten Lebensjahr diese verdammten Tagebücher geschrieben hätte, was ich auch heute noch tue, wären die meisten Dinge wohl für immer aus meiner Erinnerung verschwunden. Weil ich einfach nicht gerne nach hinten glotze. Gewesen ist gewesen, vorbei ist vorbei. Aber jetzt musste ich da mal reingucken: Wie war denn das damals? Ach so, hätt' ich nicht gedacht. Und dann fing die Geschichte an zu rollen.

Als meine Mutter starb, da war ich vier. Heute bin ich Ende sechzig und meine Mutter fehlt mir immer noch. Wer mit vier seine Mutter verliert, entwickelt sich anders als jemand, der immer eine hatte. Das steht schon mal fest. Mein Vater war auch nicht gerade der beste Vater der Welt. Er kannte nur eins: prügeln. Auch dadurch entwickelt man sich anders. Der Tod begegnete mir einige Male in meinem Leben und ich war soweit, dass ich mich selber töten wollte. Was diesem Unternehmer Merckle passiert ist, nämlich so verzweifelt zu sein, sich vor einen Zug zu werfen, könnte mir heute nicht mehr passieren. Einfach weil ich diesen Satz verinnerlicht habe, der mir immer wieder geholfen hat: Egal was ist, am nächsten Morgen geht die Sonne trotzdem auf. So ein blöder, simpler Satz. Aber er stimmt.

Wie ist es möglich, dass ich mit meiner ganzen Scheißvergangenheit, mit dieser trostlosen Kindheit, mit meinen harten Lehrjahren als Schlosser und der aussichtslosen Zukunft trotzdem so viele tolle Lieder geschrieben habe und so erfolgreich war? Vielleicht gerade weil ich so viel in die Fresse gekriegt habe. Aber irgendwas muss ich auch richtig gemacht haben. Ich habe mich schon immer hinter Büchern verkrochen. Albert Schweitzer war mein erster Held. Ich habe schon als junger Bengel bestimmte Lieder geliebt, die mir wichtig waren. Pete Seeger und Lonnie Donegan waren meine Leuchttürme. Während andere Jungs hinter Mädchen her waren oder in Kneipen abhingen, habe ich mein Abitur nachgeholt, um meinem Vater zu imponieren. Und dann bitter zu erkennen, dass ihn das gar nicht interessierte.

Ich habe in München bei Holzmann Kanalrohre verlegt, als ich achtzehn war. Im italienischen Savonna habe ich Schrott auseinandergeschweißt auf 'ner Schiffswerft. In Hannover war ich Möbelpacker und Möbelfahrer. Ich habe gemacht, was ich machen musste, um Geld zu verdienen. Und ich habe es immer gerne getan. Ich habe immer gesungen und gelacht. Ich habe in alten Lagerschuppen zur Miete gewohnt. Bin mit LKW-Fahrern zusammengekommen, habe Getriebe aus- und eingebaut und habe doch immer geahnt, dass da noch was anderes kommen musste. Und das war dann die Musik, das Erfinden von Songs und das Erlebnis des Erfolgs. Und das alles habe ich gekriegt. Und ich habe es gekriegt, weil ich immer auf der Suche danach war und nie aufgehört habe. Und ich habe es auch gekriegt, weil ich einen Mann gefunden habe, der das verstanden hat. Und dieser Mann hieß Thomas Meisel und war Songproduzent in Berlin. Dafür bin ich ihm heute noch dankbar. Diesem Mann zu begegnen – was für ein Glück!

Und dann war da noch als Motor, als treibende Kraft, die Liebe und die Leidenschaft und die Zuversicht, nicht so sein zu wollen, wie alle sind, nicht zu jammern, wenn's auch mal weh tut. Und ich sage Euch, ich habe echt keine Ahnung, woher ich diese Veranlagung habe. Es ist einfach in mir drin, dieses merkwürdige Implantat: »Man muss das Leben eben nehmen, wie das Leben eben ist.« Das klingt zwar verdammt naiv, aber es hat mir immer geholfen. Ich bin auch heute noch so gestrickt.

Ich wollte auf jeden Fall nie so sein wie mein Vater. Er wog alles in Geld auf. Er wog alles in Hab und Gut auf. Ich war für ihn eine Mittelhaushälfte, meine Schwester das Eckhaus. »Das alles würde ich jetzt besitzen, wenn ich euch nicht am Halse gehabt hätte.« Ich habe ihn für diesen Satz gehasst. Und so habe ich Lieder geschrieben, nie um reich oder berühmt zu werden, sondern um Spuren zu hinterlassen. Doch durch diese Denke hab ich auch 'nen Haufen Fehler gemacht. Ich bin von vielen Leuten über den Tisch gezogen worden und hab mich zu Dingen hinreißen lassen, die ich nie hätte machen dürfen.

Aber: Gelaufen ist gelaufen. Ich werde darüber im Einzelnen noch berichten, wie es dazu kam und wie ich trotzdem nicht daran kaputtgegangen bin. Heute kann ich sagen, was ich damals nicht sagen konnte, als ich Mitte 1980 abstürzte: An allem war nur einer Schuld: Me, myself and I – ich Idiot selbst. Aber ich sag Euch noch eins, was Ihr nicht glauben werdet: Als ich mich, als Folge davon, zehn Jahre lang auf den Autobahnen rumtrieb, in Lagerhallen wohnte, in versifften Betten billiger Pensionen schlief und zwischen ebensolchen Frauenschenkeln aufwachte, fand ich die Zeit dennoch großartig. Bitter-großartig.

So habe ich meinen vier Kindern, die ich zwischenzeitlich auch noch auf die Beine gekriegt habe, schon zu meinen Lebzeiten gesagt: Verbrennt mich, wenn ich tot bin, und schüttet meine Asche in einen blauen Müllsack. (Diese Einstellung hab ich übrigens von Karl Lagerfeld übernommen und meine es damit, wie er, absolut ernst.)

Denn was von mir übrig bleiben muss, ist nicht Hab und Gut. Oder meine Gebeine, zwei Meter tief, mit einem Grabstein obendrauf. Wenn überhaupt etwas, sind es meine Songs. In den Gehörgängen der Leute. Oder noch besser, auf den Lippen.

Oder wie ich's mal getextet habe:

Wenn ich mal sterb', grabt mich unter'n Asphalt,

das find ich gut, das find ich stark.

Dann köpft eine Flasche Whiskey, Yeah,

und versauft meine letzte Mark.

(Aus: Straßenhund, 1992)

Dank dieser bekloppten Einstellung zum Geld, die natürlich mit meinem unsäglichen Vater zusammenhängt, habe ich alles versäbelt, was ich an Kröten je verdient habe. Doch, und das ist das Entscheidende, was mir keiner mehr nehmen kann: Ich fühle mich trotzdem großartig. Besser als zu der Zeit, als ich zweihunderttausend Piepen im Monat verdient hab.

Ich bin dankbar für mein Leben, merkwürdig, was? Ich sage sogar: Mein Pech war mein Glück. Alles was ich erlebt und gelebt habe, hat mich auf eine wunderbare Art reich und unverwundbar gemacht. Und ich besitze Schätze, die mir keiner nehmen kann: Ich bin heute noch immer genauso hingerissen von Elvis' »Love Me Tender« wie damals als Teenager auf der Jahrmarktsraupe in meinem Heimatort.

Vor einigen Wochen fuhr ich mit meinem Bauhandwerker über eine Allee in Maschen bei Hamburg und ich schob »Love Me Tender« in die Stereoanlage meines Trucks. Und sagte: »Bernd, für diesen Song lohnte es sich zu leben.« Da hat er mich angeguckt und hat mit Sicherheit gedacht: »Gabriel spinnt.« Oder wenn ich den Charles-Aznavour-Song »Yesterday When I Was Young« höre, dann könnte ich heute noch Tränen in die Augen kriegen. Und seht Ihr, genau das meine ich. Das macht mich reich. Neben Johnny Cash auf der Bühne gestanden zu haben, in Köln oder in Hannover oder in seinem Studio kurz vor seinem Tode – unbeschreiblich. Unvergesslich. Reich.

Nein, ich bin nicht fertig. Nein, ich bin nicht pleite. Nur weil ich heute monatlich keine Zweihunderttausend mehr verdiene. Als vor Jahren ein Gerichtsvollzieher bei mir pfänden wollte und nichts zu pfänden fand, und sagte: »Was bist du doch für'n armer Hund geworden«, sah ich ihn verwundert an und sagte: »Sie täuschen sich, mein Herr.« Dabei zeigte ich auf meine Elvis-Plattensammlung. »Ich habe Elvis komplett, Johnny Cash komplett, Willie Nelson komplett. Ich habe Schopenhauer, Kant, Hesse und Kafka. Und alles gelesen. Und ich hab 'ne Menge Songs geschrieben. Ich bin reich.« Jetzt sah er mich verdutzt an und sagte: »So was habe ich ja noch nie gehört, von jemandem, bei dem ich pfänden musste.« Es schien ihn zu überzeugen. Denn über meinen großen Tisch hinweg reichte er mir seine Hand und sagte: »Ich heiße Dieter.«

Noch ein paar Schätze: Ich liebe immer noch »Du« von Peter Maffay, ich liebe immer noch »Der lachende Vagabund« von Fred Bertelmann und »Heimatlos« von Freddy. »Merci Chérie« von Udo Jürgens ist immer noch spitze. Und der andere Udo, nämlich Lindenberg, jagt mir immer noch Schauer über den Rücken mit dem Lied »Mädchen aus Ost-Berlin«.

Warum erzähle ich Euch das? Ich erzähle es, um zu zeigen, dass ich ganz normal ticke und mich bereichert fühle durch die einfachen und simplen Dinge des Lebens. Ich brauche keine Paläste, um diese wunderbaren Empfindungen zu haben.

Und wenn ich dann in dem Buch »Nichts als die Wahrheit« von Dieter Bohlen lese, ich sei ein Sozialfall nach dem Motto »Vom Millionär zum Tellerwäscher«, dann kann ich nur müde lächeln. Lieber Dieter, keine Sekunde möchte ich mit dir tauschen. Ich bin einfach happy, wenn ich auf meinem Hausboot bin, mitten im Hamburg-Harburger Hafen. Wenn die Werftsirene geht und die Schweißer zur Arbeit kommen. Wenn die Möwen kreischen und die Kormorane zum Sturzflug ansetzen. Wenn die dicken Pötte von Übersee vorbeikommen und die Kapitäne mich freundlich grüßen. Wenn die Wasserschutzpolizei ein wachsames Auge auf mich wirft. Dann fühle ich mich großartig. Mehr ist nicht, mehr brauche ich nicht.

Man kann nicht mit Worten alles erklär'n.

Das Leben ist'n Ding, das kann man nicht lern'.

Alles was du tun musst, leb' jetzt und mit Spaß,

mehr ist nicht drin und da kommt auch nicht noch was.

(Aus: Einfache Fakten, 1994)

All das, was gerade von Amerika nach Europa und Deutschland schwappt, diese krankhafte Geldgeilheit, die in diese Krise geführt hat, dieses ständige Über-die-Verhältnisse-Leben, die bekloppten faulen Kredite und die Armseligkeit der Menschen, deren Wertschätzung nur auf Haben-Haben gründet. Nein. Ich sage Danke. Ich bin damals selber abgestürzt dank dieser wunderbaren Freunde und Berater, Manager und Heuchler. Aber ich bin nur knetemäßig abgestürzt, alles andere hatte Bestand, meinen moralischen Vorstellungen bin ich treu geblieben. Frei nach Johnny Cash: I walk the line.

1990

Mein geiler Trabbi

3 Carin

Vor ein paar Jahren traf ich Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe auf einer Benefizgala zugunsten der Tsunami-Opfer in Hannover vorm Opernhaus. Wie sich herausstellte, gab es zwischen uns eine Verbindung. Nicht, weil ich auch ab und zu 'ne dicke Lippe riskiere, sondern … eine meiner Exfrauen ist das Verbindungsglied. Die Geschichte handelt von meiner vierten Ehefrau, die sich von einem Mädchen aus der Provinz in eine Prinzessin verwandelte.

Und die Geschichte fängt an, wie alle Märchen anfangen: Es war einmal ein Mann namens Waldemar Prinz zu Schaumburg-Lippe … genauer gesagt der Onkel von Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe, der meine Exfrau Carin heiratete. Das erfuhr ich aus der Bunten. Auch ich war im Stammbaum der Fürstenfamilie mit Bild eingefügt. Also war es wirklich wahr, was Alexander Fürst zu Schaumburg Lippe mir am Opernhaus in Hannover andeutete. Wer hätte das gedacht, dass meine Carin solche Sachen macht? Aber alles der Reihe nach. Die ganze Story ist zu schön, als dass man darüber weggehen könnte. Meine Carin! Hätte mir doch beinahe mein Herz gebrochen …

Es war Spätherbst 1989. Also kurz vorm Mauerfall. Damals lebte ich in einem amerikanischen Wohntruck. Achtzehn Meter lang, fünf Achsen und ausfahrbare Seitenteile. Das Monstrum war cremefarben lackiert, mit einem orange-roten Streifen über die ganze Länge verziert. Auf dem Heck prangte mein Name in Großbuchstaben: GUNTER GABRIEL. Ich konnte den very comfortable Wohnteil von der Zugmaschine abkoppeln – so wie das bei Container-Trucks auch üblich ist – und dann mit der Zugmaschine, einem Siebeneinhalb-Liter-Dodge, die Gegend unsicher machen. Was ich denn auch ausgiebig tat.

Meine damalige Band Moonbeats und ich spielten zu dieser Zeit gerade in der Münsterlandhalle. Volles Haus, Monsterstimmung, mein Truck mit meiner jüngsten Tochter Liesamarie, die damals gerade mal drei Jahre alt war, stand hinter der Bühne. Und dann kam sie, der Beginn meines Untergangs. Sie war die Fastverlobte meines Bass-Gitarreros. Diese Carin, da war sich die komplette Band einig, war echt ein Hammer:

Ihre Lippen rot, ihre Augen schwarz, ihre Brüste gewaltig, der Rock mini, ihre High Heels waffenscheinpflichtig. Sie war zunächst überhaupt nicht mein Ding. Einwandfrei, klar. Aber irgendetwas hatte sie dennoch. Nach all der Scheiße, die danach mit ihr passierte, gebe ich das gerne zu.

1989

Kein Geld auf der Naht aber immer auf Fahrt. Liesamarie und mein Big Wohntruck

Wenn sie lachte, war das ein Signal für alle Ehefrauen aus Münster in Westfalen: Haltet eure Kerle fest, Carin is coming to town. Alles an ihr war Provokation. Und wehe, wer sich darauf einließ, der war verloren.

Ein paar Wochen später – ich war gerade von einem Mallorca-Job zurückgekommen – kurvte ich mit meinem Freund Elvis und meinem Super-Wohntruck von Hannover über Bielefeld zu jenem klitzekleinen, südlich von Münster gelegenen Flecken. Da wohnte nämlich inzwischen Carin, die die »High Society« aus dem ganzen Münsterland zur Eröffnungsparty ihres neuen Wohnsitzes geladen hatte: einem blitzblank renovierten Bahnhof. Es war eine illustre und witzige Runde. Die Party war anfangs eigentlich ziemlich fade. Irgendwann, wie immer, musste meine Gitarre her. Und wie gewöhnlich kam die ganze Chose nach ein paar Muntermachersongs doch noch in Fahrt: Whiskey und Champagner flossen, und eine etwas überdimensionierte Tonanlage holte die letzten Nachbarn aus ihren Betten raus. Und siehe da, ihnen wurde Einlass gewährt und sie durften teilhaben an dem bunten und munteren Treiben in dem sonst so schläfrigen Dörfchen – was in der Folgzeit noch etliche Male passieren sollte. Wenn Ihr nun glaubt, dass damit die Party auf 'm Höhepunkt angekommen war – no way, no chance! Diese merkwürdigen Nachbarn hatten etwas zu bieten, womit niemand um diese Uhrzeit, mit diesem Alkpegel in dieser lahmarschigen Gegend gerechnet hatte: Sie besaßen einen beheizten Swimmingpool. Nicht so ein mickriges Planschbecken, sondern so ein Ding mit Sprungbrett und Beach-Bar. Mehr als ein mittelmäßiger Hollywood-Schinken zu bieten hat. Wir brauchten nur ein paar Meter über die Straße. Kein Hindernis. Wir rissen uns die Klamotten vom Leib und sprangen ins lauwarme Vergnügen. Ich weiß noch, wie Carin mit ihrer frechen Schnauze als erste auf das Ein-Meter-Brett stieg und herumalberte und dann über die Köpfe der laut applaudierenden Gastgeber und ihrer Partygäste selber in den Pool sprang.

Bisher war ich ja nur ein interessierter und belustigter Zuschauer einer mir fremden Szenerie. Wie wurde ich aber in das ganze Geschehen so richtig mit hineingezogen? Das kam so:

Ein paar Partys später – die Gästeschar hatte sich scheinbar schon verdrückt und Carin war wohl als Einzige übrig geblieben – schlug der Schicksalshammer gnadenlos zu … und zwar auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof, in dem die Dame residierte. Ich lag ziemlich kaputt und benebelt in der Schlafkoje meines Trucks, mein alter Kumpel Elvis auf der Couch im Wohnzimmer. Plötzlich stand Carin vor mir, in einem verdammt kurzen Hemdchen. Und dann sagte sie die inzwischen legendären Sätze, die ich und mein Freund Elvis, der quasi neben uns lag, bis heute nicht vergessen haben: Dass sie sehr wohl wüsste, ich stünde nicht auf sie, dass sie mich aber eines Tages rumkriegen und ich nie wieder von ihr loskommen werde …

Ich war viel zu hinüber, als dass ich noch irgendwie angemessen hätte reagieren können. Nur Elvis röchelte sein typisches: »Oh, Baby-Baby, zarter Hase, das überleb' ich nicht!«

Ich wollte ja erzählen, wie aus Carin ein Prinzesschen wurde … (möglicherweise zur Nachahmung empfohlen). Vieles von dem, was passierte, erklärt auf jeden Fall der Ratschlag: »Willst du einen Haifisch fangen, fängst du den keineswegs im Mittellandkanal. Da musst du schon dahin gehen, wo Haifische ihre Bahnen ziehen.« Klar. Es ist alles ganz einfach. Wie so oft im Leben.

Ich war zwar nicht ihr Haifisch, aber ein Schritt zum selbigen. Wie, warum, wieso? Passt auf: Ihr müsst wissen, ich bin von Natur aus eigentlich 'ne Schlampe. Lasse viele Dinge so auf mich zukommen und denke mir, alles wird sich schon regeln. Der Kölner sagt: »Et kütt wie et kütt.« So kam es, dass es nach einem plötzlichen Kälteeinbruch »knack, knirsch, bumms« in meinem Motor machte, weil ich Arschloch vergessen hatte, Glysantin ins Kühlwasser zu kippen. Der Motor war hinüber und ich auch. Ein klassischer Fall von Vollidiotie. Ich saß fest, genau vor Carins Residenz, in diesem verschlafenen Münsterländer Nest. Es war Dezember 1989. Was für'n Scheiß. Ich war nicht mehr mobil. Und das ist so ziemlich das Schlimmste, was einem Gunni passieren kann! Ich schwör' es Euch.

Und jetzt kam Mutter Teresa ins Spiel: Carin, die gute Seite von Carin. Sie hatte einen kleinen Citroën, den ich benutzen durfte, wann immer ich irgendwohin wollte. Dafür stellte ich mich als Fahrer für sie zur Verfügung, wenn sie nach Münster musste. Und ich holte sie dort auch wieder ab. Das konnte manchmal spät werden. Dann saß ich und wartete. Und wartete. Bis sie endlich – mit ihrem Täschchen tänzelnd, meist gut gelaunt in den Wagen stieg. Sie machte sich wirklich keine Sorgen um ihr Leben. Sie hatte die Leichtigkeit des Seins instinktiv kapiert und so lebte sie auch. Während ich ziemlich down and out durchhing. Kein Wunder: Ich war pleite, sogar total pleite, und mein Motor war verreckt. Und da tat dieses Naturereignis von Weib mir und meiner Seele wirklich gut.

Tag für Tag, Nacht für Nacht. Auf ihren Afterworkpartys stand sie als personifizierte Stimmungskanone immer im Mittelpunkt. Und ich gab als eine Art fleischgewordene Musikbox mit meiner Gitarre den Soundtrack dazu. Ich lernte durch sie kennen: Rechtsanwälte, Architekten, Ärzte, Businessleute – die ganze Palette, Arschlöscher und Intellektuelle.

Und eines Tages landete ich in ihrem Bett. Keinem normalen Bett. Es war ein Thron mit drei bis vier Stufen davor. Sie nannte es Operationstisch. Und ich war ihr Patient.

Und wie sie das eingefädelt hatte, war so simpel wie logisch: Sie hatte mitbekommen, dass ich zwar weiterhin in meinem geliebten, gasbeheizten Truck schlief, mir aber inzwischen das Dusch- und Badewasser ausgegangen war. Ihr müsst nicht denken, dass ich jetzt lechzend dieses Angebot angenommen hätte, mir in ihrem Whirlpool den Rücken schrubben zu lassen. Aber ich krabbelte, etwas unschlüssig und gespielt widerwillig, letztendlich jedoch gerne, mit der gebotenen Distanz, versteht sich, in das schaumige, wohlriechende Badewasser. Plötzlich standen Champagnergläser auf dem Beckenrand. Dann griff sie wie zufällig in die Tiefe des Wassers, um die Schrubb-Bürste zu suchen. Meine Zeltstange reckte sich wie beim Zirkus Roncalli gen Himmel. Carin dimmte das Licht und sprang unvermittelt zu mir ins Wasser ... und den Rest könnt Ihr Euch ja denken.

Ab jetzt war ich also ihr Lover. Ob sie in mich verliebt war oder ich in sie, keine Ahnung. Die Situation war für mich, der ich jahrelang vollkommen fertig und pleite wie ein Zigeuner auf der Straße gelebt hatte, äußerst komfortabel. Aber die Leute. Was denken die Leute über diesen ohnehin lädierten Gabriel? Jetzt ist er total im Arsch. Ja, das würden sie denken. Zu Recht. Aber habe ich darauf jemals Rücksicht genommen? Ich nahm's von der lustigen Seite. Irgendwie hatten die Medien spitzgekriegt, was da gerade mit mir und Carin abging. Manchmal standen sie in Dreierreihen vor dem mickrigen, kleinen Bahnhof und lauerten uns auf.

So haben RTL und ZDF, ARD und was weiß ich wer unsere Geschichte deutschlandweit verbreitet, und Carin wurde durch ihren Gunni langsam berühmt. Womit wir der Sache mit dem Haifisch schon näherkommen. Denn wenn wir irgendwo auftauchten, in Restaurants oder Hotels, wurden wir verdammt noch mal sehr höflich und bevorzugt behandelt, als wenn wir wer weiß wer gewesen wären. Dabei war ich doch der Pleitemann Gabriel und sie die kleine Carin aus Münster. Das hatte 'ne gewisse Art von Stil.

Und so genossen wir unseren besonderen Status. Unsere Anfangszeit war der Himmel auf Erden. Wir kamen gar nicht mehr aus der Kiste raus. Und auch in ihrer geschmackvoll eingerichteten Wohnung fühlte ich mich sauwohl. Carin hatte Stil und einen ausgeprägten Sinn für Sauberkeit und Ordnung. Womit sie das genaue Gegenteil von mir war. Aber genau das zog mich an, nach all den Jahren des chaotischen Lebens auf der Straße. Sie konnte wie eine Mutter zu mir sein. Und diese absolut positive Seite mochte ich an ihr. Da hatte ich echt Defizite über die Jahre angesammelt. Sie kaufte mir in teuren Boutiquen extravagante Seidenhemden von Cerutti für tausend Mark, Jeans in allen Variationen, Schuhe, Anzüge und unglaubliche Eierwärmer, sprich: Slips, die ich vorher nie für möglich gehalten hätte.

Bei all dem Happening und all der Lustbarkeit hing aber dennoch das Damokles-Schwert über meinem Schädel. Da konnte mich auch kein Cerutti-Hemd und keine nächtliche Schmuse-Eskapade retten.

Ich war pleite. Ich hatte Schulden. Ich wurde gesucht. Von Deutschland mit dem Flugzeug nach Mallorca, für Jobs im »Oberbayern«, das war 'ne echte Mutprobe, wenn ich durch den Zoll ging. Es lagen Haftbefehle vor, doch die Zöllner ließen mich immer durch. Ich war eben einer von ihnen, ein armes Schwein, ein armer Schlucker. Mein offenes Bekenntnis zu meiner jeweiligen Situation hat mich übrigens immer gerettet, bis heute. Das nur als Tipp für die vielen Angsthasen, Heuchler, Blender und Vertuscher.

Die berühmten gelben Briefe öffnete ich schon längst nicht mehr. Ich sah einfach keine Perspektive. Durch meine spärlichen Auftritte kam definitiv zu wenig rein, um davon auch noch Schulden abbezahlen zu können.

Carin sah das alles ganz anders: »Red' doch nicht so einen Blödsinn! Du bist ein hervorragender Musiker und Entertainer. Ich schwöre dir: Wenn ich mich darum kümmere, kriegen wir das wieder hin!« Das war natürlich lieb gemeint. Ich hätte ihr auch gern geglaubt, aber ich konnte es nicht. Es war aussichtslos. Doch sie ließ nicht locker. Eines Morgens musste ich ihr all meine Unterlagen zeigen. Ich hatte alles aufgehoben, allerdings war die Hälfte der Papiere wegen eines Lecks in meinem Truck vollkommen durchnässt. Doch Carin wusste sich zu helfen: Als ich mittags auf den Hof kam, flatterten meine Mahnbescheide und Zahlungsbefehle auf einer Wäscheleine im Wind – wie bei der Werbung für den Weißen Riesen. Und nach einiger Zeit hatte sie tatsächlich Ordnung in mein Chaos gebracht. Sie kannte sich nun in meinen Angelegenheiten besser aus als ich selbst, was allerdings auch nicht weiter schwer war.

Ihr Ziel war es, einen Vergleich mit meinen Gläubigern zu schließen. Sie hatte echt Ahnung davon. Ihr Vater besaß ein ziemlich großes Möbelhaus in Hamm, Westfalen. Und dieser Kerl war mir verdammt ähnlich in seinem Charakter. Er liebte Wein, Weib und Gesang, besonders meinen, wenn ich zur Gitarre einen losmachte. Und Carin hatte von ihm diese geschäftliche, money-orientierte Raffinesse geerbt. Ihr Steuerberater wurde mein Freund. Ohne Vorkasse, worauf alle anderen bestanden, regelte Axel Blom – über Jahre übrigens – meine ganze Misere. »Zahl mein Honorar, wenn ich dich wieder sauber habe.« Das werde ich ihm nie vergessen, und er hat mich dann auch noch irgendwann Mitte der Neunzigerjahre gerettet.

Carin hatte die richtige Strategie, ihr Vater und Axel unterstützen sie dabei: Ich sollte den Kopf freikriegen, um mich endlich wieder auf meine Musik konzentrieren zu können. Auf meine Songs, meine Texte: Das, was ich wirklich konnte. Alles Administrative hielt sie von mir fern. Ein Segen für einen Künstler. Sie übernahm auch mein Booking. Mit durchschlagendem Erfolg. Nicht nur, dass die Zahl meiner Gigs von zwei auf sechs bis acht pro Monat stieg, auch meine Gagen sprangen von tausend auf fünftausend Mark, manchmal bekam ich sogar zehntausend!

Carin änderte auch ihr eigenes Leben von Grund auf. War sie noch vor einigen Wochen nicht selten erst morgens vom Feiern nach Hause gekommen, so stand sie nun um sechs auf und legte gleich mächtig los. Mich ließ sie mit den Worten »Ruh dich noch ein bisschen aus, mein Schatz, ich kümmere mich um alles!« noch ein paar Stunden weiterschlafen. War ich im Paradies gelandet? Absolut! Aber ich hatte eben auch in den berühmten Apfel gebissen. Nun musste ich ihn bezahlen. Und er war verdammt teuer …

Denn unsere beschauliche Idylle hielt nicht lange an. Carin wollte oder konnte ihr Naturell nicht abschütteln. Mich machte sie verrückt vor Eifersucht, die anderen vor Geilheit. Und wenn sie mal nachts nicht nach Hause kam, hatte sie immer einen duften Spruch auf Lager, den sie nebenbei provozierend-kokett fallen ließ. Und ich platzte vor Eifersucht … Und eines Tages war für sie das Thema durch. So einfach war das. Ich gebe zu, dass ich mich irgendwann ebenso auf die Socken machte. Und das konnte logischerweise auf Dauer nicht gut gehen. Und es ging auch nicht gut. Es wurde sogar echt gefährlich.

Die Tragödie begann bei einem Stadtfest in Münster. Von der Bühne aus hatte ich sie genau im Blick. Und was ich sah, gefiel mir nicht. Ständig war eine ganze Traube von Männern um sie herum. Was Carin sichtlich genoss. Sie flirtete auf Teufel komm raus, so sah ich das jedenfalls. Ich stand oben auf der Bühne mit meiner Band und klampfte mich zu Tode. Fünftausend Leute schrieen »Hey Boss, ich brauch mehr Geld«, oder »Komm unter meine Decke«, und meine Carin da unten machte mit den Kerlen rum. Unerträglich. Sie hielt mich wahrscheinlich für ein eifersüchtiges Arschloch, aber ich möchte den Mann sehen, der das alles emotionslos weggesteckt hätte. Ich also von der Bühne runter, noch vollgeknallt mit Adrenalin. Wodurch ein Streit nicht mehr aufzuhalten war. Außenstehende feuerten uns sogar noch an. Es wurde bedrohlich. Und dann kam dieser kleine, abgebrochene Italiener, der Carin zu Hilfe eilen wollte. Er stürmte mit 'ner abgeschlagenen Sektflasche auf mich zu und wollte sie mir ins Gesicht rammen. Beinahe hätte er das auch geschafft. Ich gab ihm mit meiner Rechten eine auf die Zwölf. Mich haute es durch den brachialen Schwinger ebenfalls um. Bei dem Sturz brach ich mir den kleinen Finger meiner linken Hand. Zwar wurde weitergekämpft, am Boden liegend, doch beherzte Bratwurstbudenbetreiber schütteten Eimer voll Wasser über uns und stoppten so die Rauferei. Carin war cool und pragmatisch, sie rief einfach die Feuerwehr. Ich kam ins Krankenhaus. Gips und 'ne Schiene setzten mich für Wochen als Gitarrero außer Gefecht. Der kleine Finger der linken Hand ist bis heute noch krumm und erinnert mich immer wieder an diese kleine Begebenheit.

Unsere Beziehung entwickelte sich zusehends katastrophal. Schon nach sechs Monaten. Carin war – wiewohl praktisch und alltagstauglich – wirklich 'ne Rakete. Einmal hatte ich ein Gespräch mit einem Tourneemanager und seiner Frau in einem Restaurant in Essen. Es ging um die Planung und Organisation einer Tour, die uns gut und gerne zweihunderttausend Mark hätte einspielen sollen. Also kein Pappenstiel. Und weil Carin das Vorgeplänkel einfach langweilig fand, kam sie plötzlich mit dem unglaublichen Vorschlag um die Ecke, mal schnell gemeinsam »Zigaretten holen zu gehen«. Den beiden Leuten fiel förmlich das Gebiss in die Suppe und der Löffel aus der Hand – und damit war meine geplante Tournee im Arsch. Zweihunderttausend Piepen den Bach runter.

Ich könnte, wenn ich wollte, über unsere Eskapaden ein wirklich flutschiges Buch schreiben und Charlotte Roches Feuchtgebiete wären MickyMaus-Eskapaden dagegen. Mittlerweile tauchten in der Bild-Zeitung ständig glänzend recherchierte Storys über unsere Streitigkeiten in den eigenen vier Wänden auf. Bis auf die Marke der Teller, die an die Wand flogen, wussten die alles. Woher nur? Irgendwie kam mir durch die Detailgenauigkeit einiger Vorfälle der Verdacht, dass da ein ganz bestimmter Nachbar seine Glubschaugen hinter der Küchengardine verborgen hielt. Der gute Mann verdiente sich anscheinend als Zeitungs-Informant ein kleines Zubrot. Ich machte ihm nachdrücklich klar, dass das aufzuhören habe. Es hörte aber nicht auf. Denn von nun an gab Carin höchstpersönlich den Spitzel. Das sollte ich aber erst einige Zeit später erfahren.

Eines Morgens ging es mal wieder so richtig zur Sache. Ich fühlte mich auf Dauer mit Carin und ihrer Entourage, mit dem Bahnhof und dem Leben auf dem Lande zwischen Rüben- und Weizenfeldern unwohl. Ich war Großstädter, liebte Hamburg und Berlin, München und Köln, Dresden, London und Paris. Zwar wurde ich selber in einem Kaff geboren, hatte jedoch früh genug die Kurve gekriegt. Carin spürte, dass ich abhauen wollte, koste es, was es wolle. Auch auf die Gefahr hin, dass alles den Bach runtergehen könnte und ich wieder im Wohnwagen landen würde.

Ich hatte 'ne Handvoll Lexotanil, von denen ich inzwischen mehr oder weniger abhängig war, mit einer Flasche Wodka 'runtergespült und dann ging's auch schon los. Sie wollte unbedingt, dass ich bleibe. Ich eigentlich auch, aber ich wollte mich auch retten. Ich spürte, dass mir das Wasser langsam zum Hals stieg. »Ich werde niemals hier bleiben, sonst verblöde ich nur.« Was dann geschah, habe ich so in Erinnerung: Plötzlich spürte ich Metall an meiner Schläfe. Drei Dinge fuhren mir durch den Kopf: Ist das etwa ein Revolver? Wenn ja, ist er geladen? Ist er entsichert? Ich schrie: »Tu's doch!« Aber nichts passierte. Es spritzte kein Blut, kein Leben, das an mir vorüber zog, kein Licht am Ende des Tunnels. Nur lähmendes Staunen.

War es nur ein Bluff? Wollte sie mir einen Schreck einjagen? Oder hatte ich Halluzinationen?

Ich werde es nie genau erfahren. Ich schlug ihr reflexartig auf die Hand und ging auf sie los. Die Fetzen flogen. Liebe Alice Schwarzer, bitte verzeihen Sie mir! Schließlich hatte Carin offenbar versucht, mir eine verdammte Todesangst einzujagen.

Was mir nach einem Zoff mit Carin am Tag danach immer auffiel, war, dass unsere netten Streitigkeiten detailliert im Regionalteil der Bild-Zeitung zu finden waren. Ich konnte mir das nicht erklären – irgendwann vermutete ich, dass die Bild Bielefeld-Redaktion vielleicht sogar über die Freisprechanlage unseres Telefons fleißig mithören konnte – man brauchte eigentlich nur die Taste mit der eingespeicherten Rufnummer zu drücken. Wie auch immer … Als ich plötzlich Polizeisirenen hörte und dann die Wagen auf den Hof fahren sah, gab's für mich nur noch Flucht. Nicht nach vorn, sondern nach hinten raus. Die Demütigung, vor allen Leuten in Handschellen abgeführt zu werden, wollte ich mir ersparen. Ich rannte in ein Kornfeld hinter dem Bahnhof. Die Mischung aus Lexotanil und Wodka gaukelte mir vor, ich könne mich dort wunderbar verstecken. Ich! Mit meiner Statur. In einem hüfthohen Kornfeld. Es dauerte keine fünf Minuten, da hörte ich eine nette Stimme sagen: »Herr Gabriel, Sie können jetzt rauskommen.« Und eine noch nettere: »Mensch, Gabriel, warum tust du dir das an? Wir lieben Dich doch alle!« Wie ein hilfloses Baby auf einem Wickeltisch lag ich auf dem Rücken. Die Sonne brannte mir ins Gesicht. Über mir zwei sympathische Polizistengesichter. »Ich kann nicht!«, winselte ich, und dieses Bild erinnert mich ganz klar an jenen schwarzen Kurzhaardackel, den ich als junger Bengel in Pflege hatte. Und der sich immer dann, wenn er hilflos war, auf den Rücken drehte, die Beine von sich streckte und leise jaulte – ja fast so quiekte wie ein Schwein, das kurz vorm Abstechen war. »Ich kann einfach nicht! Ich bin im Arsch.« Und das war ich auch wirklich.

Es dauert noch'n bisschen, bis wir zu der Prinzessinnen–Geschichte kommen. Ich hab den Faden nicht verloren. Also: Mein erfrorener Motor – der Grund, weshalb ich Carin eigentlich überhaupt näher kennen gelernt hatte – wurde gegen einen anderen Motor ausgetauscht. Ja, nicht nur der Motor wurde ausgetauscht, ich tauschte den ganzen Wohntruck gegen ein Zehn-Meter-Winnebago-Wohnmobil und war damit etwas beweglicher. Dieweil – das wollen wir ja nicht vergessen – die Grenze nach drüben gerade geöffnet worden und ich nun ständig zwischen Dresden, Zwickau, Leipzig, Halle, Rostock, Wismar und Hoyerswerda auf Tour war. Denn in gewisser Weise war ich ein Volksheld in der DDR. Sicherlich nicht so angesagt wie Udo Lindenberg, aber doch very important für viele Leute dort. Sie mochten mich, weil ich einer zum Anfassen war, weil ich ganz nah an ihnen dran war und nicht auf dicke Backe machte. Sie liebten mich aber auch, weil ich mich einige Male hatte einsperren lassen, weil ich der Staatsmacht gegenüber respektlos und unerschrocken war. Sogar Eduard Schnitzler hatte mich in seinem »Schwarzen Kanal« im Ostfernsehen auseinander genommen, wegen meiner frechen und entlarvenden Äußerungen über das sozialistische Terrorregime. Ich hatte keine Angst vor den Folgen. Im Gegenteil, ich wurde damals vor der Wende immer unvorsichtiger, und ich wundere mich heute noch über meine Unverfrorenheit und Coolness gegenüber den Vopos.

Aber zurück zu Carin. Es ging mit uns so nicht mehr weiter, das war mal klar. Wir mussten uns trennen. Und zwar schnellstmöglich. Davon wollte Carin aber nichts wissen.

Heimlich friemelte ich mir einen Fluchtplan zurecht. Nach und nach verstaute ich meinen persönlichen Kram in dem neu erworbenen Wohnmobil. Und mit jedem Teil breitete sich in mir mehr und mehr das wohlige Gefühl der Freiheit aus. Ich versuchte zwar, meine Fluchtvorbereitungen geheim zu halten, doch ganz doof war Carin nicht. Sie reagierte auf ihre eigene Art: Während ich mit ihrem Wagen gerade unterwegs war, musste sie – meiner Überzeugung nach – mit einer Axt oder einem Hammer, weiß der Henker, im Dunkel der Nacht alle Scheiben meines Winnebago zertrümmert haben. Was los war, das bemerkte ich erst, als ich mich Stunden später heimlich vom Acker machen wollte: Die Gardinen flatterten im Fahrtwind, Zeitungen und Pappbecher flogen mir um die Ohren und die riesige Windschutzscheibe war fast blind. Ich war komplett geschockt, doch meine Hände umklammerten wild entschlossen das Lenkrad, obwohl mir mehr danach gewesen wäre, Carin umzubringen. Schließlich fuhr ich los, hinein in die kalte Nacht. Doch wohin? Wer würde mich aufnehmen? Einen Hilflosen, Gescheiterten, der in der Nacht auf der A 2 unterwegs war, auf der Flucht vor seiner Vergangenheit. Niemand außer Marieluise, meine Exfrau Nummer drei, die in Köln wohnte!

Sie nahm mich nicht nur auf, sie ließ auch den Wagen reparieren und knallte mir dann einen, auf den ersten Blick, sonderbaren Vorschlag um die Ohren: »Du musst zurück zu Carin. Du hast keine andere Wahl.« Mit ein wenig Abstand zu der Situation und nach reiflicher Überlegung gab ich ihr Recht. Schon aus rein beruflich-finanziellen Gründen war ich noch nicht so weit, mich von Carin trennen zu können. Sie war nach wie vor meine Bookerin. Sie kümmerte sich erfolgreich um meine Schulden und handelte gemeinsam mit Axel, meinem Steuerberater, Vergleiche aus. Mit andern Worten: Finanziell befand ich mich mit ihr auf einem guten Weg. So erklärte ich mir das zumindest. In Wahrheit war ich von ihr abhängig, vor allem sexuell. Meine Rückkehr: ein Rückfall. Wir rauften uns noch einmal zusammen. Versuchten es zumindest. Vergeblich. All die guten Vorsätze waren zwecklos. Wir waren einfach nicht füreinander gebacken. Doch mir fehlte die Kraft, wirklich den letzten Schritt zu tun und endlich konsequent zu sein. Was ich brauchte, war ein konkreter Anlass. Das Gute war: Auf den brauchte ich bei Carin nicht lange zu warten.

Ich spielte irgendwo in Sachsen und wollte noch ein paar Tage dranhängen, um einen alten Kumpel zu besuchen. Aber nach meinem Auftritt hatte ich plötzlich so ein komisches Gefühl. Ich hatte die Vision, dass Carin gerade unter einem anderen Kerl lag. Ich ließ meinen Kumpel Kumpel sein und raste in meinem Wohnmobil wie ein Geisteskranker über die A 4, über die A 7, bei Kassel auf die A 44, auf die A 2, Abzweig Beckum, nach Enniger. Vier- bis fünfhundert Kilometer durch die Nacht. Den Fuß hatte ich tief in der Ölwanne, so sehr trat ich auf 's Gas.

Und siehe da: Neben ihrem MX 5 stand noch ein anderes, mir unbekanntes Auto. Um mich nicht mit meinen Scheinwerfern zu verraten, parkte ich in einiger Entfernung vom Bahnhof und schlich mich dann durch die Tür. Leise, Luft anhaltend. Die japanische Pergamentlampe über ihrem Operationstisch leuchtete, scheinbar wie immer. Aber Moment: Es war keine Pergamentlampe. Es war der nackte Arsch eines fremden Kerls. Verdammt, das tat richtig weh!

So schnell wie Carin aus dem Fenster gesprungen und in ihrem Mazda davongebraust war, so schnell saß ich in meinem mittlerweile angeschafften Zweitwagen, einem Drei-Liter-Mitsubishi, der unter ihrem Vordach parkte. Die Verfolgungsjagd war vielleicht nicht hollywood-reif, aber immerhin rasant durch die Dörfer, über Bahnübergänge, durch die dunkle Nacht. Dass dabei kein Unfall passierte: reines Glück. Ich war in dem Moment ein Tier, ein Besessener, ein Jäger, ein Unhold. Carin behauptete hinterher, sie hätte Todesangst gehabt. Ob es so war oder nicht, kann ich nicht sagen. Fakt ist: Als ich sie endlich ausgebremst hatte, war ihr vorher rund geschwungener und wohlgeformter Wagen eher viereckig. Wie ein Exorzist einem Besessenen das Kruzifix, so hielt sie mir den Hörer ihres Autotelefons vor die Nase, während sie hysterisch um Hilfe schrie. Da wurde mir klar, wer am anderen Ende der Leitung war: Ihr Freund und Helfer – die Polizei. Mit einem »So-mein-Junge-diesmal-bist-du-zu-weit-gegangen-jetzt-gibt's-Ärger!«-Blick schilderte sie den Bullen in allen Einzelheiten, wie ich gerade kaltblütig versucht hätte, sie umzubringen. Was sie erzählte, waren allesamt Geschichten aus dem Märchenland. Ich stand aufgewühlt und einfach nur hilflos vor ihr. Mir war sofort klar, dass die Polizei ihr glauben würde. Es war mal wieder Zeit für mich, schnellstens abzuhauen. Aber wohin nur? Ich ließ sie wortlos stehen, sprang in meinen Wagen und flüchtete so schnell ich konnte. Plötzlich klingelte mein Telefon. Polizei. So wie Carins Auto aussah, müssten sie von einem Mordversuch ausgehen und eine Großfahndung einleiten. Mordversuch? Aber ich wollte sie doch nur zur Rede stellen! Sie fragten mich, in welcher Richtung der A 2 ich fahren würde, und ich log: »Nach Dortmund« – doch ich fuhr in Richtung Bielefeld. Meine alte Heimat: Bielefeld, Herford, Bünde.