3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: schroederbooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Kann Geld doch glücklich machen? Bisher ist Sophies Leben so dahingedümpelt. Aber dann kommt sie nicht nur ihrem gerade von seiner Frau verlassenen Chef näher, sondern gewinnt auch noch mehrere Millionen im Lotto. Das soll zwar niemand wissen, aber es verschafft ihr ganz neue Möglichkeiten – zum Beispiel, ihren Job aufzugeben, in dem sie keine Aufstiegschancen hat, und eine fatale Investition zu tätigen, die sie noch bereuen könnte. Für Jesper lief alles prächtig, bis seine Frau einen anderen hat. Damit verliert auch seine Arbeit im Unternehmen seines Schwiegervaters ihren Reiz. Da steckt er doch lieber seine ganze Energie in ein spannendes Projekt: zusammen mit seinem Freund eine neue Firma zu gründen. Bleibt da noch Zeit für eine neue Beziehung – und wenn ja, unter welchen Bedingungen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

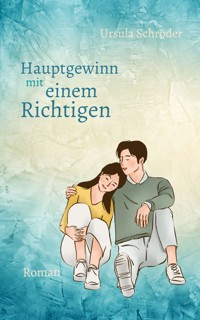

Ursula Schröder

Hauptgewinn mit einem Richtigen

Ein Sauerland-Wohlfühl-Roman

Inhaltsverzeichnis

Sophie

Jesper

Sophie

Jesper

Sophie

Jesper

Sophie

Jesper

Sophie

Jesper

Sophie

Jesper

Sophie

Jesper

Sophie

Jesper

Sophie

Jesper

Sophie

Jesper

Sophie

Jesper

Sophie

Jesper

Sophie

Jesper

Sophie

Jesper

Sophie

Jesper

Sophie

Jesper

Sophie

Jesper

Sophie

Jesper

Sophie

Jesper

Sophie

Jesper

Sophie

Jesper

Sophie

Jesper

Impressum

Sophie

Jamie wurde von seiner Freundin mit seinem Bruder betrogen und fährt allein nach Südfrankreich, um sich davon zu erholen. Dort trifft er auf Aurelia, die in seinem Ferienhaus für Ordnung sorgt und ihm hilft, sein Telefon in der Unordnung seines Schreibtisches wiederzufinden …

„Shit!“ Ich schrecke hoch. „Ich hab mein Handy im Büro liegen lassen! Mist!“ Vermutlich unter den Konstruktionszeichnungen für den Schnappverschluss, der so super-eilig ist, dass ich mal wieder Überstunden einlegen musste.

Sarah zuckt mit den Schultern und greift nach der Schüssel mit dem Weingummi. „Keine Sorge, Sophie, das brauchst du im Augenblick auch nicht. Du hast Feierabend, und wir gucken ‚Tatsächlich Liebe‘.“

Wie jedes Jahr. Mittlerweile ist dieser Film zu einer festen Tradition in der Vorweihnachtszeit geworden, genau wie die Adventsgestecke, die wir regelmäßig im November zusammen basteln – mit viel Aufwand, weil man sich als Single ja keinen Weihnachtsbaum hinstellt.

Nein, im Moment brauche ich kein Handy. Ich habe alles für diesen Abend Notwendige um mich versammelt: meine beste Freundin, eine Flasche alkoholfreien Sekt (weil ich noch fahren muss), eine Schale mit Dominosteinen und anderen weihnachtlichen Süßigkeiten und das Gefühl, mein Leben könnte durchaus schlechter sein.

Sicher, es könnte auch besser sein. Es könnte einen gut aussehenden Mann enthalten (wenn ich Laura Linney wäre, würde Rodrigo Santoro jedenfalls nicht frustriert mein Schlafzimmer verlassen), vielleicht zwei goldige Kinder und einen ebenso goldigen Cockerspaniel. Mein Bankkonto könnte eine Stelle mehr vor dem Komma ausweisen und mein Schreibtisch in einem eigenen Büro stehen, dessen Tür die Aufschrift ‚Leiterin Konstruktion‘ trüge. Aber wer weiß, vielleicht hätte ich dann auch zwanzig Kilo mehr auf den Rippen und Bluthochdruck und Schlafstörungen und die Angst, dass mein Mann mich mit einer jüngeren Frau betrügt, wie es Emma Thompson gerade im Film passiert. Man weiß das ja nicht. Man hat nur dieses eine Leben mitsamt den Entscheidungen, die man mal getroffen hat. Ob die alle richtig waren, erfährt man eventuell hinterher. Oder auch nicht. „Man kann nie wissen …“ sagt die bezaubernde Aurelia im Film.

Sarah und ich haben unterschiedliche Vorgeschichten und deshalb auch abweichende Präferenzen, was unsere bevorzugten Paare in diesem Film angeht. Aber wir mögen beide das Gefühl, das er auslöst, eine gewisse optimistische Grundstimmung, die uns darauf hoffen lässt, dass alles gut wird, egal was es ist.

Wir kennen den Film schon so genau, dass wir manche Passagen mitsprechen können. Aber das schmälert das Vergnügen nicht, bis schließlich die Beach Boys ‚God only knows‘ singen und der Abspann läuft. Ich helfe Sarah noch dabei, den ganzen Krempel von Couchtisch in die Küche zu tragen, und verabschiede mich dann.

„Wirst du wirklich noch in die Firma fahren und dein Telefon holen?“, fragt sie besorgt. „Das ist doch ein Umweg!“

„Kein besonders großer“, winke ich ab. „Aber stell dir mal vor, ausgerechnet heute wäre der Mann meiner Träume auf Tinder und ich verpasse ihn, weil ich mein Handy nicht habe!“ Wobei ich selten auf Tinder unterwegs bin, um ehrlich zu sein. Aber ein besseres Argument fällt mir gerade nicht ein.

„Traummänner sind nicht auf Tinder“, behauptet Sarah. „Und mich gruselt schon bei dem Gedanken an diesen leeren Parkplatz und das dunkle Gebäude!“

„Das Gebäude hat immer eine Notbeleuchtung. Und eine Alarmanlage. Wir sind Experten für Sicherheit, vergiss das nicht! Mach dir keine Sorgen um mich.“

„Tu ich aber! Melde dich wenigstens, wenn du zuhause angekommen bist.“

„Werde ich machen, Mama!“ Ich nicke ihr beruhigend zu und gehe.

Die Firma Albmann Schließsysteme, bei der ich seit neun Jahren in der Konstruktion beschäftigt bin, liegt an der Hauptstraße von Rothenheide nach Kappenhagen, umgeben von mehreren anderen Industriegebäuden. Natürlich hat Sarah nicht ganz unrecht mit ihren Befürchtungen, denn wenn mich jemand auf dem Parkplatz überfallen wollte, würde das vermutlich kein Mensch mitkriegen. Nach zehn Uhr abends ist am Wochenende niemand mehr hier. In den umliegenden Betrieben wird zwar noch gearbeitet; man müsste allerdings die Stimme einer Wagner-Sängerin haben, um erfolgreich um Hilfe schreien zu können.

Aber ich habe keine Angst, dafür ist mir alles viel zu vertraut: die weiß-grüne Leuchtreklame, die Tür mit dem Bronzegriff im Stil der Siebziger Jahre, die gelblich leuchtende Tastatur der Alarmanlage.

Wobei sonderbar ist, dass diese Anlage nicht eingeschaltet ist. Im ersten Stock sind zwei Fenster beleuchtet. Ist die Putzkolonne noch da? Ich lasse meine Blicke über den Parkplatz schweifen. Und dann sehe ich den schwarzen Porsche auf dem seitlichen Parkstreifen, der für die Geschäftsleitung reserviert ist. Natürlich trägt er die Buchstaben AS im Kennzeichen, wie alle Firmenfahrzeuge. Aber sein Besitzer ist kein Albmann.

Dieser Wagen wird von Jesper Jonasson gefahren, und die beiden passen perfekt zu einander: dunkel, begehrenswert, unerreichbar. Jesper, Schwiegersohn des Seniorchefs, verheiratet mit Kerstin Albmann-Jonasson, der arroganten Zicke, die ich noch aus der Schule kenne.

Was den Schulunterricht angeht, waren wir in einer Klasse. In jeder anderen Beziehung war sie Klassen über mir. Sie trug immer die angesagtesten Klamotten, war mit den coolsten Typen in einer Clique, und - was besonders ärgerlich war - auch noch eine hervorragende Schülerin. Eigenes Springpferd. Austauschjahr in Sydney. Einser-Abitur. Studium in Berlin und der Schweiz. Eine Saison lang mit einem Franzosen verlobt. Und dann betrat Jesper die Bühne.

Natürlich war ich nicht eingeladen, aber es muss eine Traumhochzeit gewesen sein vor fünf Jahren. Oder sind es schon sechs? Auf jeden Fall kurz nach der Zeit, als meine Beziehung mit Toni in die Brüche ging. Toni war ein guter Fußballspieler, aber das war vermutlich das einzige, was er Jesper voraus hatte.

Jesper spielt nicht Fußball, sondern Golf. Zumindest im Sommer, im Winter läuft er Ski. Wenn er keinen Sport treibt, arbeitet er bei Albmann Schließsysteme als Leiter des Vertriebs. Und zwar sehr hart und sehr erfolgreich. Allen, die dachten, er sei einfach Schwiegersohn von Beruf, bewies er schnell das Gegenteil.

Jesper könnte dem Papst eine Wickelkommode verkaufen und Bruce Willis einen Lockenstab, hat meine Kollegin Manuela mal gespottet. Aber so witzig es sich anhört, das trifft es nicht ganz. Er schwatzt niemandem etwas auf, was er nicht nötig hat. Im Gegenteil. Er begreift nur eher als andere, was die Kunden tatsächlich brauchen, und bietet es ihnen an. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil ich schon oft genug in den Besprechungen gesessen habe, in denen wir über diese Entwicklungen nachgedacht haben. Manche habe ich selbst konstruiert, und dafür gelegentlich von Jesper ein Lob zu bekommen, ist nach wie vor motivierend.

Ja, ich gestehe es ein. Jesper ist mein Traummann. Aber Träume haben nun mal an sich, dass sie nichts mit der Realität zu tun haben.

Vielleicht bin ich deshalb noch immer solo, weil ich bisher keinen Mann getroffen habe, der diese hohen Maßstäbe erfüllt. Der gut aussieht, ohne arrogant zu sein. Der tüchtig ist, ohne zu einem absoluten Workaholic zu mutieren. Ja, er hängt sich rein. Dass er aber freitagnachts um halb zwölf noch arbeitet, ist ungewöhnlich. Gibt es ein Problem? Sollte ich dem nachgehen?

Ich entdecke mein Mobiltelefon genau da, wo ich es vermutet hatte, und mache dann den Abstecher in den Vertriebsbereich. In Jespers Büro ist alles dunkel. Licht scheint nur unter der Tür des Besprechungsraums.

Eine Millisekunde lang zögere ich, ob ich reingehen soll. Einen konkreten Grund habe ich nicht. Es ist auch nichts zu hören. Ist da überhaupt jemand? Hat er vielleicht sein Auto hier stehen lassen und vergessen, das Licht auszumachen? Im Grunde passt das nicht zu ihm.

Mir fällt die Alarmanlage wieder ein. Ich müsste wissen, ob ich sie beim Rausgehen scharf schalten soll, und deshalb betrete ich schließlich den Raum.

Auf den ersten Blick ist er leer. Auf jeden Fall sitzt niemand am Tisch. Aber der Schrank, in dem um diese Zeit die Geschäftspräsente aufbewahrt werden, steht offen. Ich kann eine Menge in Weihnachtspapier verhüllte Päckchen erkennen.

Dann weht ein seltsamer Geruch zu mir herüber, wie eine Mischung aus Arzneimittel und Torf. Und ich erkenne Jesper, der auf dem Boden sitzt mit einer Flasche Whisky, die höchstens noch ein Viertel voll ist. Sogar betrunken sieht er noch besser aus als viele andere Männer, wenn auch ein wenig zerknittert.

„Jesper!“, rufe ich erschrocken. „Was ist passiert?“

Er wedelt etwas unsicher mit der Flasche. „Sisaus!“, verkündet er. „Sisalsaus!“

Ich weiß nicht genau, was er meint, aber eins ist mir klar: ich kann ihn nicht einfach hier sitzen lassen. Gleich aus mehreren Gründen.

Entweder kommt er irgendwann auf die glorreiche Idee, in sein Auto zu steigen. Das könnte böse enden.

Oder er bleibt hier sitzen und schläft ein. Das wäre an sich nicht das Schlimmste, aber über das Wochenende gibt es eine Temperaturabsenkung für die Heizung. Umweltschonend und kostenbewusst. Schon jetzt fühlt es sich recht frisch an im Raum, und Jesper trägt nur ein Oberhemd. Ich kann es kaum mitansehen.

Natürlich könnte ich einfach sein Jackett aus seinem Büro holen. Bestimmt hängt auch sein Mantel noch in der Garderobe. Vielleicht wäre ihm sogar am liebsten, wenn man ihn einfach in Ruhe seinen Rausch ausschlafen lässt und ansonsten den gnädigen Schleier des Ignorierens über die ganze Angelegenheit breitet. Erfrieren wird er nicht.

Trotzdem bleibt das Problem der Alarmanlage. Schalte ich sie scharf, kommt er nicht mehr so einfach hier raus, vor allem nicht in diesem Zustand. Lasse ich sie aus, kriege ich Ärger, denn mein Schlüssel ist personalisiert, und jeder kann sehen, dass ich als Letzte hier war.

Die beste Lösung wäre also, ihn nach Hause zu fahren. Ich habe eine ungefähre Vorstellung, wo das ist. Ein weiterer Umweg von einer halben Stunde, aber das ist kein Grund, es nicht zu tun. Die Zeit habe ich. Und Jesper ist es wert, dass man sich um ihn kümmert.

Sarah fällt mir ein. Wenn ich mich so lange nicht melde, wird sie sich Sorgen machen. Ich schicke ihr also eine WhatsApp: „Alles gut, du kannst ins Bett gehen!“ Keine wirkliche Lüge, oder? Der sturzbetrunkene Jesper Jonasson wird mir wohl kein Leid antun.

Hoffentlich lässt er sich ohne Widerstand hier rausbugsieren. Toni war manchmal ziemlich störrisch, wenn er zu viel intus hatte.

Ich rüttle an seiner Schulter. „Komm, Jesper, ich bringe dich nach Hause!“

Er sieht mich an. Ich kann erkennen, dass er Mühe hat, seinen Blick zu fokussieren. „Sophie? Was machsu hier?“

„Handy vergessen. Und du? Musstest du testen, ob der Whisky in Ordnung ist?“

„Hmm.“ Er nimmt noch einen Schluck, lässt sich aber widerstandslos die Flasche aus der Hand nehmen.

„Los, Jesper, steh mal auf, ja?“ Ich reiche ihm die Hand, um ihn hochzuziehen. Es dauert eine Weile, bis es mir gelingt. Schon lange habe ich nicht mehr mit einem derart betrunkenen Menschen zu tun gehabt.

Der Weg bis zu meinem Auto ist schwierig. Er gleicht einer Springprozession: zwei Schritte vor, einer zurück. Wir steuern zunächst sein Büro an für das Jackett, aber da will er sich gleich auf den Sessel fallen lassen. Als ich seinen Mantel aus dem Garderobenraum hole, rutscht er schon wieder an der Flurwand nach unten. Während ich die Eingangstür abschließe und die Alarmanlage einschalte, wankt Jesper in Richtung seines Porsche, und so gern ich die Karre mal fahren würde, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Mühsam zerre ich ihn zurück zu meinem Golf.

Es ist schon etwas schockierend. Zum ersten Mal sehe ich den Mann in einem Zustand, der von seinen sonstigen coolen Auftritten abweicht. Ich wüsste gern, was passiert ist, das ihn so aus der Fassung gebracht hat. Mit einiger Überredung bringe ich ihn schließlich dazu, sich auf den Beifahrersitz zu setzen. Er lehnt sich zurück und schließt die Augen, während ich vom Parkplatz biege.

Schweigend fahren wir die Strecke bis in seine Wohngegend, leise untermalt von meinem Autoradio, in dem Oldies gespielt werden. Soweit, so gut. Aber nun habe ich ein Problem. Ich halte am Straßenrand und stupse meinen Beifahrer an. „Jesper! Wo genau wohnst du?“

Er schüttelt etwas unwillig den Kopf. Ich versuche es noch einmal.

„Deine Adresse, Jesper! Ich weiß nicht, wo ich hin muss!“

Er murmelt etwas Unverständliches und greift in seine Manteltasche. Dann drückt er mir sein Portemonnaie in die Hand. „Nimm dir raus, was du brauchst!“

„Besser nicht“, seufze ich. Hält er mich für einen Taxifahrer? Ich will ihm schon die Brieftasche zurückgeben, als mir eine Idee kommt. Ich klappe das Ding auf und checke die diversen Fächer. Seine Visitenkarte. Einige nobel aussehende Kreditkarten. Der Mitgliedsausweis für den Golfclub. Und dann – Bingo! – der Personalausweis. Da steht seine Wohnadresse drauf.

Auf diese Weise erreichen wir schließlich eine modern aussehende Villa. Das Tor zur Einfahrt ist geschlossen, im Haus brennt kein Licht. Aber ich habe zum Glück mitbekommen, dass er seinen Schlüsselbund in der Jackentasche hat. Ich hoffe nicht, dass ich klingeln und Kerstin wecken muss, damit sie ihren Mann reinholt. Wir stillos wäre das denn!

„Wir sind da, Jesper.“ Ich stelle den Motor ab.

Er öffnet die Augen und blinzelt etwas orientierungslos. „Was ist?“

„Du musst aussteigen, wir sind bei dir zuhause.“

„Nee.“ Er schüttelt den Kopf.

„Doch“, sage ich mit fester Stimme. Und weil es wohl anders keinen Zweck hat, steige ich aus und öffne die Beifahrertür. „Raus mit dir, Jesper.“ Als ich an seiner Hand ziehe, tut er es endlich. Immer noch ziemlich verwirrt schaut er sich um. „Wo sind wir?“

Ich drehe ihn in Richtung Tor. „Bei dir zuhause.“

Seine Reaktion überrascht mich. Sekundenlang starrt er auf das Tor, als liege dahinter der Höllenschlund. Dann stolpert er los, aber nicht zum Tor, sondern zu der Rabatte daneben, beugt sich vor und kotzt in die Büsche.

Puh, da habe ich ja Glück gehabt, dass mein Auto von dieser Ladung verschont geblieben ist! Jesper stolpert zur Seite, nachdem die würgenden Geräusche aufgehört haben, und geht in die Knie.

Mir wird langsam kalt. Aber ich kann nicht riskieren, dass er jetzt hier völlig zusammensackt und einschläft. Noch einmal gehe ich zu ihm, ziehe ihn mühsam auf die Beine und versuche ihn in Richtung Toreingang auszurichten. „Nachdem das jetzt erledigt ist“, sage ich möglichst munter, „kannst du doch beruhigt schlafen gehen.“

Er sieht mich mit gerunzelter Stirn an. „Was kann ich?“

Hurra, er spricht wieder! „Du kannst reingehen und dich hinlegen. Du bist zuhause.“

„Nein.“ Er schüttelt den Kopf und starrt das Haus an. „Das ist nicht mehr mein Zuhause.“

Das ist kein besoffenes Gelalle. Es klingt sehr entschieden. Geradezu verzweifelt. „Wie meinst du das?“, frage ich verunsichert.

„Ich wohne hier nicht mehr.“

„Seid ihr umgezogen?“ Das Haus sieht tatsächlich sehr verlassen aus. Nirgendwo brennt auch nur ein winziges Lämpchen.

Er schüttelt wieder den Kopf. „Es ist aus mit mir und Kerstin.“

Schlagartig erinnere ich mich an seinen ersten Satz vorhin: „Sisaus!“ Das sollte das offensichtlich heißen. Das ist der Grund, weshalb er sich einen halben Liter Whisky gegönnt hat.

„Ach du Schande!“, entfährt es mir. „Und jetzt?“

„Keine Ahnung!“, sagt er schulterzuckend.

„Ich meine, wo wohnst du denn jetzt?“

„Weiß ich nicht. Hat sich erst heute Nachmittag ergeben.“

Shit. Vielleicht hätte ich ihn doch in der Firma lassen sollen, da hätte er wenigstens ein Dach über dem Kopf. Fieberhaft überlege ich, was ich mit ihm machen könnte. Ob man um diese Zeit noch ein Hotelzimmer findet? Mir fällt nur der Lindenhof ein, und die haben bestimmt schon dicht. Und dass die einem so offensichtlich betrunkenen Mann ein Zimmer geben würden, bezweifle ich.

Wir sind hier auf dem Land. Da gibt es nicht an jeder Ecke ein Ibis. „Hast du irgendwelche Bekannten, bei denen du bleiben könntest?“

„Weiß ich nicht“, wiederholt er.

Zu seinen Schwiegereltern kann ich ihn ja schlecht bringen. Ansonsten habe ich keine Ahnung, mit wem er so gut befreundet ist, dass er nach Mitternacht noch dort klingeln kann.

Mit klopfendem Herzen fasse ich einen Entschluss. „Gut, dann steig wieder ein. Du kannst bei mir übernachten.“

Jesper

In meinen wilden Jugendzeiten kam es schon mal vor, dass ich mit Kopfschmerzen aufgewacht bin und keine Ahnung hatte, wo ich mich befinde. Aber das ist lange her. Ich hätte nicht erwartet, dass mir das noch mal passiert.

Aber ich hätte ja auch nicht erwartet, dass ich meine Frau dabei ertappe, wie sie mich mit Patrick Kleinhaus betrügt. Ich darf gar nicht darüber nachdenken, es war eine Szene wie aus der beklopptesten Fernsehschmonzette aller Zeiten: ich komme unangekündigt nach Hause und wundere mich über das fremde Auto vor der Garage, höre merkwürdige Geräusche im ersten Stock, gehe natürlich nachsehen und …

Lassen wir das also. Gehen wir lieber der Frage nach, wo ich hier bin. Ich liege auf einer Sofalandschaft, wie sie aktuell in jedem Möbelkatalog angepriesen wird, habe noch den größten Teil meiner Sachen an, bin mit einer Bettdecke zugedeckt.

Vieles spricht dafür, dass diese Wohnung einer Frau gehört. Ich will ja keine Vorurteile pflegen, aber die Männer, die ich kenne, hätten vermutlich keine samtigen Sofakissen mit Einhörnern drauf auf ihren Sesseln. Keine pinkfarbene Fleecedecke. Und auch das liebevoll arrangierte Adventsgesteck auf dem Sideboard könnte ein Indiz sein.

Langsam setze ich mich auf. Mein Kopf mag das nicht so besonders, und auch mein Magen signalisiert mir, dass ich heute besser mal vorsichtig mit ihm umgehen sollte. Zwischen Couchtisch und der Seite des Sofas, auf der sich mein Kopfkissen befindet, steht ein Eimer. Zum Glück ist er leer. Aber ich erinnere mich dunkel, dass ich mich gestern übergeben musste.

Jetzt muss ich in erster Linie pinkeln. Das bedeutet aufstehen, möglichst ohne umzufallen, was mir gelingt, auch wenn mein Kopf heftig protestiert. Es gilt eine Toilette zu finden.

Abgesehen von der Balkontür hat das Wohnzimmer nur einen Ausgang. Das ist einfach. Aber nun stehe ich in einem winzigen Flur mit vier weiteren Türen, die alle geschlossen sind. Eine davon ist die Wohnungstür, gut zu erkennen an der vorgelegten Sicherheitskette. Dieser Hauswirt hat offenbar noch nicht auf die modernen Sicherheitssysteme von Albmann umgerüstet.

Bleiben also noch drei zur Auswahl. Das erinnert mich an diese Shows am Samstagabend, die meine Mutter früher so gern sah. Für welche Tür entscheiden Sie sich? Wo ist die Million versteckt?

Ich entscheide mich für Nummer eins: die Tür direkt neben dem Wohnungseingang. Und habe Glück, es ist tatsächlich ein Badezimmer. Erleichtert klappe ich den Klodeckel hoch.

Okay. Nun habe ich den Kopf wieder halbwegs frei für weitere Beobachtungen. Das Badezimmerfenster geht zur Straße, und wenn man die Gardine beiseiteschiebt, gewährt es den Blick auf eine Wohngegend mit zweistöckigen Mehrfamilienhäusern. Vermutlich bin ich selber auch gerade in einem solchen. Ich werde es gleich herausfinden.

Im Badezimmerspiegel schaut mich eine ziemlich miese Version von mir an. Unrasiert, verstrubbelt, mit zerknittertem Hemd. Ich sollte zusehen, dass ich hier wegkomme, und mich wieder auf Vordermann bringen.

Aber wo soll ich das tun? Nach der unerfreulichen Auseinandersetzung gestern habe ich ein paar Sachen in einen Koffer geworfen, bin in mein Auto gestiegen und …

Mein Auto. Ich hoffe, es steht noch an der Firma. Wie bin ich hier überhaupt hingekommen? War ich mitten in der Nacht noch mal zuhause – beziehungsweise dort, wo bis gestern mein Zuhause war? Irgendwie schwebt mir sowas vor. Nie wieder werde ich mich so betrinken, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, schwöre ich mir.

Ich höre, wie jemand die Kette an der Wohnungstür entfernt. Ich muss wissen, wer das ist, bevor er – oder sie, was ich für wahrscheinlicher halte – die Wohnung verlässt. Hastig öffne ich die Badezimmertür und stehe ziemlich dicht vor einer Frau, die ich kenne: Sophie Merten aus der Konstruktionsabteilung.

Sie hat eine Jacke an und eine Mütze auf und lächelt etwas gezwungen. „Ha! Du bist wach!“, stellt sie fest. „Ich dachte, ich könnte rasch für uns Brötchen holen. Ich habe absolut nichts zum Frühstück da.“ Ihre Stimme klingt mindestens so verlegen, wie ich mich auch gerade fühle. Unwillkürlich mache ich einen Schritt rückwärts.

„Ist das hier deine Wohnung?“

Jetzt wird ihr Lächeln breiter. Sie nickt. „Du weißt nicht mehr, wie du hergekommen bist?“

Ich ziehe hilflos die Schultern hoch. „Sorry, totaler Filmriss.“

„Kein Wunder, würde ich sagen.“ Ich kann nicht heraushören, ob das ein Vorwurf oder nur eine Feststellung ist.

„Ich trinke sonst nicht so viel“, versichere ich und ärgere mich gleichzeitig darüber, wie erbärmlich das klingt. Ausgerechnet Sophie, eine der sympathischsten, nettesten, tüchtigsten Mitarbeiterinnen der Firma erlebt mich in dieser Verfassung. Es darf einfach nicht wahr sein.

„Davon gehe ich mal aus“, sagt sie. Wir starren uns an. Sie ist die erste, die reagiert. „Ja, dann geh ich mal eben, äh … Unten im Schränkchen sind Zahnbürsten, wenn du … ich meine, du kannst auch duschen, wenn du willst, die Handtücher liegen im Regal.“

„Okay.“ Ich bin nicht sicher, ob ich das will. Ich müsste danach wieder in meine alten Klamotten steigen. Aber Zähneputzen klingt gut.

„Also dann …“ Sie macht eine vage Handbewegung, zieht den Schlüssel aus dem Schloss und geht.

Ich entscheide mich für Waschen und Zähneputzen mit einer der Ersatzbürsten, die sie in einem Möbelstück aufbewahrt, das auseinanderzufallen droht, sobald man eine der Türen öffnet. Auch die Duschstange mit dem rosa gemusterten Plastikvorhang sieht nicht sehr vertrauenswürdig aus.

Mein Kopf sagt: Ich sollte sehen, dass ich so schnell wie möglich Land gewinne. Am besten noch bevor Sophie zurück ist. Einfach diese Begegnung so schnell wie möglich vergessen.

Aber da ist ein Gefühl, das genau das Gegenteil will. Das sich danach sehnt, dass sie sich weiterhin um mich kümmert. Mit mir redet. Sich mir zuwendet. Ich weiß nicht, wann mir jemand zum letzten Mal tröstend einen Arm um die Schultern gelegt hat. Bei Sophie könnte ich mir das tatsächlich vorstellen. Bestimmt würde es sich gut anfühlen.

Natürlich sind beide Alternativen unmöglich. Wir werden uns am Montag bei der Arbeit wieder über den Weg laufen, und dann?!?

Der Gedanke an die Arbeit versetzt mir einen weiteren Dämpfer. Denn da werde ich nicht nur Sophie wieder treffen, sondern auch Kerstin. Und meinen Schwiegervater. Und jede Menge andere Leute, die nach und nach mitkriegen werden, dass es um die Ehe der Jonassons nicht mehr gut bestellt ist. Wie wird das weitergehen? Wie kann ich noch in einem Unternehmen tätig sein, das der Familie der Frau gehört, von der ich mich gerade getrennt habe?

Andererseits bin ich nicht derjenige, der in unserem Ankleidezimmer Sex mit einer Person hatte, mit der er nicht verheiratet ist. Ich bin noch immer fassungslos, wenn ich an diesen Moment denke und das, was danach kam. Was hätte ich anders machen sollen? Es gibt keine korrekte Vorgehensweise für solche Situationen.

Es klappert an der Wohnungstür. Sophie ist zurück mit einer Packung Milch und einer Bäckertüte. Sie trägt beides an mir vorbei in die Küche, bevor sie sich die Jacke auszieht und die Mütze absetzt. Ihre kurzen dunklen Haare stehen etwas unordentlich in die Höhe deswegen. Im Flurspiegel bemerkt sie es und fährt sich rasch mit den Fingern hindurch.

„Jetzt ist aber höchste Zeit für Kaffee!“, verkündet sie mit munter funkelnden Augen. Ihre Wangen sind ein wenig gerötet, weil sie von draußen aus der Kälte kommt, und das steht ihr gut.

„Sorry“, sage ich schulterzuckend. „Das hätte ich ja schon mal machen können.“ Stattdessen stehe ich wie ein Idiot in der Gegend herum. Ich scheine völlig vergessen zu haben, wie man sich verhält, ohne peinlich zu sein.

„Kein Problem“, versichert sie und weist auf einen Stuhl am Küchentisch. „Setz dich einfach. Du bist der Gast.“ Sie stellt zwei Kaffeebecher auf den Tisch und zögert dann. „Ich meine … bist du überhaupt in der Stimmung für Kaffee? Wenn ich einen dicken Kopf habe, dann kann ich manche Sachen nicht vertragen.“

„Nein, nein“, behaupte ich eilig. „Kaffee ist völlig in Ordnung.“ Und weil mir klar wird, dass ich ihr nur im Weg stehe, setze ich mich gehorsam auf den angewiesenen Platz. Die Küche ist klein, wie der Rest der Wohnung auch. Auf den ersten Blick wirkt sie ganz gemütlich mit den Kräutertöpfen auf der Fensterbank und dem Kieferregal, in dem eine Menge Hausrat offen herumsteht – ein bisschen wie die Fotos in alten IKEA-Katalogen. Aber beim genaueren Hinsehen ist überall zu erkennen, dass der Zahn der Zeit an den Sachen bereits genagt hat.

Ich empfinde den krassen Unterschied zu unserer Designerküche mit den grauen Hochglanz-Fronten, die so wirkungsvoll mit dem Granitboden kontrastieren. Dabei mache ich nicht viel in dieser Küche, außer mir ab und zu ein Brot zu schmieren oder etwas zu trinken zu holen, immer mit der Option, den Kühlschrank dafür ein paar Eiswürfel ausspucken zu lassen.

Ab sofort werde ich wohl diese Küche kaum noch betreten. Doch das ist wahrlich nicht der Aspekt, der mir am meisten Probleme bereitet.

Sophie stellt Geschirr auf den Tisch, legt Messer hin, füllt die Brötchen in eine Schale, holt diverse Lebensmittel aus dem Kühlschrank. „Kaffee?“ Erst als sie mit diesem einen Wort die Stille unterbricht, wird mir klar, dass wir noch nicht sehr viel mit einander geredet haben. Aber was soll ich sagen?

„Ja, bitte.“ Ich halte ihr die Tasse hin.

„Milch? Zucker?“

Vermutlich wäre es am stilvollsten, wenn ich meinen Kaffee schwarz trinken würde, aber das ist nicht meine Präferenz. Außerdem hat sie extra Milch geholt, also kann ich mir einen ordentlichen Schuss nehmen. Der Mix ist vermutlich auch besser für meinen Magen.

Sie schneidet schweigend ein Brötchen auf. Ich tue es ihr nach, denn mir wird klar, dass ich schon lange nichts mehr gegessen habe. Sie hat ein Glas Nutella auf den Tisch gestellt, und ich greife danach, weil es mir am nächsten steht. Außerdem gibt es in unserem Haushalt kein Nutella, wir essen zum Frühstück eher Müsli … Korrektur: wir aßen.

Ab sofort ist vieles anders in meinem Leben, da kann ich auch eine unglaublich süße Nuss-Nougat-Creme auf mein Brötchen schmieren. Der erste Bissen erinnert mich fatal an meine Kindheit, und das ist gut. Endlich mal etwas, das nicht sofort wieder die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit heraufbeschwört.

Ich muss endlich etwas sagen. Mit Sophie reden. Sie soll nicht glauben, mir wäre es völlig einerlei, dass sie mich für die Nacht aufgenommen hat und auf ihrem Sofa schlafen ließ. Dabei weiß ich noch nicht mal genau, was eigentlich passiert ist. Aber das kann ich sie ja nun fragen.

„Sophie? Wie bin ich hier gelandet?“

Sie atmet tief ein und wieder aus, bevor sie antwortet. „Ich hatte mein Handy im Büro liegen lassen. Dann habe ich dich im kleinen Besprechungsraum gefunden und versucht, dich nach Hause zu fahren. Aber das war wohl nicht so eine gute Idee.“

„Wir waren bei mir zuhause?“ Ich versuche mich zu erinnern. „Was habe ich getan? Bin ich reingegangen? War Kerstin da?“

Sie schüttelt den Kopf. „Es war alles dunkel. Du hast vor das Tor gekotzt und dich geweigert reinzugehen, weil du da angeblich nicht mehr wohnst. Na ja, weil nicht mehr aus dir rauszukriegen war, habe ich dich schließlich wieder eingesammelt und mit zu mir genommen.“

Es klingt so einfach, so ‚ich konnte dich ja nicht da liegenlassen‘, so als wäre ich ein Wertgegenstand, den sie gefunden hat und am Montag zum Fundbüro bringen wird. „Danke“, murmele ich. „Ich hoffe, ich habe mich anständig benommen.“ Ich balle die Fäuste unter dem Tisch in der Hoffnung, dass sie nicht noch mehr Peinlichkeiten ans Licht bringt. Sie ist hübsch. Sie ist hilfsbereit. Habe ich vielleicht versucht, sie anzugrapschen?

„Keine Beschwerden“, sagt sie und lacht dabei. „Außerdem hattest du dich ja bereits übergeben.“

Ja, fabelhaft. Sie war bestimmt begeistert, das mitzuerleben. „Ich trinke sonst nicht so viel. Aber ...“

„Schon klar“, sagt sie mit einem verständnisvollen Nicken. „Mir scheint, du hattest einen Grund dafür.“

Wie kann man nur so scheiß-taktvoll sein? Oder habe ich ihr gar nichts Genaues erzählt? Dabei wäre es ja wohl das Mindeste, was sie verdient hat. „Kerstin hat einen anderen“, würge ich mühsam heraus.

„Sie hat eine Affäre?“, fragt Sophie zurück. Ich kann ihren Gesichtsausdruck nicht deuten.

„Wenn es nur eine Affäre wäre.“ Ich lege das angebissene Brötchen auf den Teller zurück. „Vielleicht ließe sich dann ja noch etwas retten. Aber sie hat mir ziemlich unmissverständlich klargemacht, dass sie sich von mir trennen wird. Und du kennst Kerstin. Wenn die so etwas sagt, dann meint sie es auch.“

Sie nickt. Wir alle kennen Kerstin. „Und dann bist du ausgezogen?“

Wenn ich auch nicht mehr weiß, wie ich gestern hierhergekommen bin, an den Teil kann ich mich noch gut erinnern. „Ich habe dem blöden Kleinhaus eine reingehauen. Er hat geblutet.“

Sophie schaut mich konsterniert an. „Kleinhaus? Der Zahnarzt?“

„Sein Sohn. Die kennen sich aus dem Reitverein.“ Ihre Verblüffung ist verständlich, denn Kleinhaus Senior ist ein rundlicher Glatzkopf kurz vor dem Ruhestand. „Immerhin kann er direkt zu seinem Vater gehen, wenn ich irgendwas kaputtgemacht haben sollte.“

„Ja, wie praktisch“, meint sie mit einem gewissen Sarkasmus. „Ich vermute, danach war dann die Stimmung nicht mehr passend für eine Aussprache.“

„Nein, war sie nicht. Ich bin schließlich zurück in die Firma gefahren und habe versucht, mir über die Situation klarzuwerden.“

Den Rest kennt sie. Ich bin mir über nichts klargeworden, abgesehen von der Tatsache, dass ich ein Idiot bin, sondern habe mich wie vermutlich viele andere Idioten vor mir für die idiotischste Lösung entschieden: mich zu betrinken. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal tun würde. Ich hätte allerdings auch genauso wenig gedacht, dass ich mal ohne Vorwarnung von meiner Frau abserviert werde. Und ihrem Lover direkt eins in seine dämlich grinsende Fresse zu schlagen ist auch nicht mein übliches Vorgehen.

„Was wirst du jetzt machen?“, fragt Sophie. Ich kann nicht fassen, dass sie um mich besorgt ist.

Keine Ahnung, wäre die ehrliche Antwort. Aber ein cooler Typ wie ich muss ja einen Plan haben, oder? „Ich schätze, ich werde mir erst mal ein Hotelzimmer suchen. Steht mein Auto noch an der Firma? Da habe ich einen Koffer mit Sachen drin.“

„Ich fahre dich hin“, sagt sie und hebt die Glaskanne. „Noch Kaffee?“ So als ob das hier ein völlig normales Frühstück wäre.

Ich will keinen Kaffee und kein Körnerbrötchen, ich will mich nur irgendwo vergraben. Das Ganze ist so surreal, dass ich es einfach nicht begreifen kann, und ich bin vor allen Dingen nicht in der Lage, darüber mit einer Frau wie Sophie zu sprechen. Sie ist meine Kollegin, sie lebt in einer völlig anderen Welt, sie hat keine Ahnung von meinem Leben.

Wie kann sie nur so freundlich sein? Sie lacht mich nicht aus, zieht mich nicht auf, macht keine Vorwürfe … Ich sollte ihr verdammt noch mal dankbar dafür sein. Aber alle meine Gedanken werden davon regiert, wie unangenehm mir das alles ist. Wie schrecklich ich mich fühle, weil sie mich in meiner Hilflosigkeit, meiner Blödheit, meinem absoluten Versagen erlebt hat. Am bisherigen Tiefpunkt meines Lebens. Das ist schwer auszuhalten.

Weil es nichts zusammenzupacken gibt, sind wir schnell abfahrtbereit. Sophie fährt einen weißen Golf mit einem Sauerland-Aufkleber auf dem Kofferraumdeckel. Ich kenne das Auto von unserem Firmenparkplatz.

Inzwischen weiß ich, dass ich die Nacht in der Grünewaldstraße 14 verbracht habe, wo ich vermutlich noch nie zuvor gewesen bin. Im Radio gibt es gerade die Elf-Uhr-Nachrichten, das erspart uns eine weitergehende Unterhaltung. Und dann sind wir auch schon an der Firma angekommen.

Sophie hält hinter meinem Porsche an, ohne den Motor abzustellen, und schaut mich an. Mit ihren kurzen dunklen Haaren und den großen Augen erinnert sie mich ein wenig an Audrey Hepburn. Ich löse den Sicherheitsgurt, und während ich noch über der Frage grüble, wie ich mich angemessen verabschiede, sagt sie: „Mach’s gut, Jesper. Und wenn ich dir noch irgendwie helfen kann …“

Ich wünschte, ich könnte mich irgendwie bei ihr bedanken. Mit etwas, das über Worte hinausgeht. Aber ich habe nichts. Selbst wenn ich jetzt wieder in den Besprechungsraum ginge und eine Flasche Champagner holte (ich weiß, dass da eine steht, ein Geschenk unseres französischen Vertreters), wäre es irgendwie unangemessen, denn diese Präsente werden traditionell bei der Firmenweihnachtsfeier verlost. Die ist übernächste Woche, und ich habe keine Ahnung, ob ich daran teilnehmen muss.

„Vielen Dank, Sophie“, sage ich und öffne die Beifahrertür. „Für alles. Ich weiß das zu schätzen.“

Sie zuckt mit den Schultern. „Kein Ding, Jesper. Du kannst dich immer an mich wenden.“ Sie macht das ’Daumen hoch‘-Zeichen. „Alles wird gut!“

Ich habe mein Schlüsselbund schon in der Hand. Ich will nur noch weg von hier. Erleichtert sehe ich sie davonfahren.

Sophie

Ich bin so verwirrt, dass ich beinahe die Einfahrt zum Supermarkt verpasse. Dabei habe ich mir extra meine Klappkiste in den Kofferraum gelegt, um auf dieser Tour noch einzukaufen. Aber auch mein Weg durch die Regale gleicht eher dem zufälligen Taumelflug eines Schmetterlings. Unkonzentriert packe ich Sachen in meinen Wagen, immer in der Hoffnung, es könnten die Lebensmittel sein, die auf meinem Einkaufszettel stehen. Der Einkaufszettel, der zuhause in der Küche liegt.

Ich sollte mir endlich eine App auf mein Handy laden, statt immer noch wie meine Oma Zettel zu schreiben. Aber mein Telefon ist schon ein wenig altersschwach, und ich bin zu geizig, mir ein neues zu kaufen.

Es ist alles Jespers Schuld. Ich konnte gestern Abend lange nicht einschlafen, nachdem ich ihn auf meiner Wohnzimmercouch untergebracht hatte. Es geht mir einfach nicht in den Kopf, wie Kerstin Albmann diesen Mann betrügen kann. Mit Patrick Kleinhaus überdies! Den kenne ich zwar nicht persönlich, sondern nur von Fotos auf der Rothenheider Facebook-Seite aus der Zeit, als er mal Prinz beim Schützenfest war. Aber vielleicht adelt ihn das genug für sie. Sein Aussehen würde mich jedenfalls nicht überzeugen.

Jetzt bin ich ziemlich müde. Klar, ich könnte mich gleich noch etwas hinlegen, wenn ich wieder zuhause bin. Aber ich weiß nicht, ob ich schlafen kann, weil mir so viel im Kopf herumgeht.

Vielleicht war es gut, dass er so betrunken war, dann hat er nicht mehr alles so genau wahrgenommen. Aber mir ist natürlich schon aufgefallen, wie er sich heute Morgen umgesehen hat, als er wieder nüchtern war. Und ich sah plötzlich meine Wohnung auch mit seinen Augen: die üblichen IKEA-Möbel, dekoriert mit Fundstücken aus dem Baumarkt oder dem Discounter. Die vielen Kleinigkeiten, die mal überarbeitet oder repariert werden müssten. Man kann es wohlwollend mit „shabby chic“ bezeichnen, aber in erster Linie ist es das, was dabei herauskommt, wenn jemand mit meinem Gehalt versucht, sich eine Wohnung, ein Auto, einen schönen Urlaub pro Jahr und eine zusätzliche Altersversorgung zu leisten. Es funktioniert. Ich kann nicht klagen. Aber wer in einer Villa wie die der Jonassons wohnt – auch wenn ich sie nur im Dunklen gesehen habe -, der denkt in anderen Größenordnungen. Ich muss bloß das Verhältnis von seinem Porsche zu meinem Golf hochrechnen.

Ja, es sollte mir egal sein. Er kann schließlich von Glück sagen, dass ich gestern vorbeigekommen bin, oder? Sonst hätte er vielleicht in seinen Besprechungsraum gekotzt, wäre auf dem Teppich eingeschlafen und heute ziemlich verfroren aufgewacht. Ich konnte ihm immerhin eine warme Decke bieten und eine Zahnbürste und einen Kaffee.

Kein großer Unterschied, wenn man es genau nimmt. Es ist nicht so, als hätte ich ihm das Leben gerettet. Vielleicht war es ihm einfach nur lästig, dass ich ihn mitgenommen habe. Vielleicht schüttelt er die Episode schneller ab als ich, denn er hat schließlich ganz andere Sorgen.

Kerstin Albmann-Jonasson hat ihn vor die Tür gesetzt. Sie möchte lieber mit dem Sohn von Zahnarzt Kleinhaus zusammen sein. Sowas kommt vor. Aber was bedeutet das für ihn? Wird er trotzdem weiter im Unternehmen bleiben und sich mit seiner Frau arrangieren? Was wird der Senior dazu sagen? Der ist, wie ich weiß, kein Freund von Familiendramen. Er hält viel von seinem Schwiegersohn, das ist unbestritten. Aber Blut ist dicker als Wasser. Es könnte sein, dass er sich im Zweifelsfall auf die Seite seiner Tochter schlägt.

Aber das ist nicht mein Problem. Ich schüttele intuitiv den Kopf, so dass mich die Frau, die neben mir am Kühlregal steht, irritiert ansieht. Das geht mich alles nichts an. Als es zwischen mir und Toni aus war, hat sich die Familie Albmann auch nicht darum gekümmert. Vermutlich weiß Jesper Jonasson überhaupt nicht, dass ich jemals einen Freund hatte.

Aber ich habe auch nicht in seinem Auto gesessen und so verloren durch die Windschutzscheibe gestarrt, als wäre jemand gestorben. Sein Schmerz war so deutlich spürbar, als er verkatert in meiner Küche hockte. Sonst wirkte er stets wie ein unverwundbarer Held, eine Art James Bond des Schließsystem-Vertriebs. Aber auf meinem Beifahrersitz, auf meinem Küchenstuhl, da war er so verletzlich wie jeder normale Mensch.

Und da ist etwas passiert, das nicht passieren sollte.

Zuerst war es nur das heimliche Bedürfnis, ihn trösten zu wollen. Ihn in den Arm zu nehmen und ihm zu sagen, dass dieses schreckliche Gefühl des Verlassen-Seins vorbeigehen wird, auch wenn man es sich nicht vorstellen kann.

Aber vielleicht hätte ich ihn gar nicht wieder losgelassen. Ihm stattdessen angeboten, die Leere in seinem Leben auszufüllen. Ihm zur Seite zu stehen, solange er will, von mir aus auch für immer.

Ich muss den Tatsachen ins Auge sehen: Ich habe mich in Jesper Jonasson verliebt.

Fassungslos stehen ich vor dem Regal mit den Backzutaten und versuche, diesen Gedanken wieder zurückzunehmen. Aber es geht nicht. Er lässt sich nicht so einfach wegklicken wie ein Lied in der Playlist, das mir nicht gefällt. Er lässt sich nicht rückgängig machen wie eine Änderung in Word oder Excel.

Wie gesagt, er war von Anfang an ein Traummann für mich. Die Messlatte für alle anderen Kerle, die ich zwischendurch mal traf. Humorvoll, gutaussehend, überzeugend, charmant, kompetent, was man halt so schätzt an einem Mann. Ganz klar, dass ich lieber in Besprechungen saß, in denen er dabei war. Aber das ist nicht mehr der Status Quo.

Jetzt ist er so präsent in meinem Kopf, dass alles von ihm dominiert wird, was ich denke. Es ist ziemlich hinderlich, um ehrlich zu sein. Da habe ich doch tatsächlich eine Packung Mandarinen mit Blättern in den Wagen gelegt! Verbessern die Blätter den Geschmack? Nein! Erfüllt das Pseudo-Körbchen, in das sie verpackt sind, irgendeinen Nutzen? Nein, es erweckt nur den Eindruck, als würde man etwas kaufen, das edel und gesund ist. Es wirkt einfach hochwertiger als ein Kilo Mandarinen im Netz. Und seit ich diese besondere Begegnung mit Jesper hatte, möchte ich, dass mein Leben hochwertig genug ist, damit er darin vorkommen kann.

Wie komme ich nur auf die Idee, dass er das auch will? Der Mann wurde gerade erst von seiner Frau abserviert, der wird ganz bestimmt nicht sofort in eine neue Beziehung einsteigen. Schon gar nicht mit einer Frau, die er kaum kennt.

Vergiss es, Sophie.

Da muss ich also durch. Ich schiebe meine Karre in die Obstabteilung und lege die Mandarinen zugunsten eines deutlich günstigeren Gebindes zurück. Wenigstens in dieser Beziehung kann ich eine sachlich Entscheidung treffen.

Den Supermarkt zu verlassen ist einfach. Jesper Jonasson aus dem Kopf zu kriegen ist schier unmöglich.

Zuhause erwartet mich ein unordentlicher Frühstückstisch mit einem angebissenen Nutellabrötchen, das ich rasch in den Mülleimer werfe, bevor ich etwas total bescheuertes tun kann wie es im Gedenken an ihn abzulecken. Er hatte kein Interesse an einem Frühstücksbrötchen, das war eindeutig. Und selbst wenn ich ihm Champagner und Kaviar serviert hätte, ganz sicher hätte er sich nicht mehr als zuvor für mich interessiert.

Zumindest seinen Kaffee hat er ausgetrunken. Ich beseitige die restlichen Spuren meines ungeplanten Hausgastes in der Hoffnung, dass damit auch mein unausgewogenes Gefühlsleben wieder in geordnete Bahnen kommt.

Los jetzt, Sophie. Komm endlich runter und zurück in die Normalität.

Samstags steht immer Putzen auf meiner Liste, und ich liege ganz gut im Plan, als es klingelt. Ich gehe davon aus, dass es der Briefträger ist – ich erwarte zwar nichts, nehme aber gelegentlich Päckchen für die Krankenschwester an, die gegenüber wohnt -, und bin umso überrumpelter, als Jesper vor der Tür steht.

„Es ist mir ziemlich unangenehm, schon wieder hier aufzutauchen“, sagt er mit einem schiefen Grinsen. „Aber habe ich vielleicht bei dir mein Portemonnaie liegen lassen?“

Jesper

Gibt es eine Redewendung für das, was mir gerade passiert? Vielleicht ‚ein Unglück kommt selten allein‘? Gestern kommt mir meine Ehe abhanden, vielleicht auch ein gutes Stück meiner Selbstachtung, und heute meine Brieftasche. Es ist mehr als peinlich, an der Rezeption des Mercure-Hotels in Bredenscheid zu stehen und der jungen Frau erklären zu müssen, dass ich nichts, aber auch gar nichts bei mir habe als Sicherheit für das Zimmer, das ich gerade mieten wollte.

Also noch mal zurück nach Rothenheide und in die Firma. Wenn ich Glück habe, liegt die Brieftasche auf meinem Schreibtisch oder in der Schublade, in der ich sie manchmal ablege.

Nein, das wäre auch zu einfach gewesen. Ich suche gewissenhaft alles ab – schließlich war ich betrunken, und Sophie hat gestern Abend mein Jackett und meinen Mantel geholt -, aber ich finde sie nicht. Ich prüfe vorsichtshalber auch den Schrank im Besprechungsraum, aus dem ich den Whisky genommen habe. Ebenfalls Fehlanzeige.

Mit zunehmender Panik kontrolliere ich jede mögliche Ecke im Gebäude, in der ich gewesen sein könnte. Die Toiletten. Die Garderobe. Sogar Kerstins Büro, aber das ist abgeschlossen wie immer. Wenn jemand meine Brieftasche auf dem Boden findet, wo würde er sie hinlegen?

Ich verlasse das Gebäude und suche systematisch den Parkplatz ab, weil ich nicht genau weiß, wo Sophie geparkt hatte. Ich greife immer wieder unter die Sitze meines Autos, versuche mir vorzustellen, wohin so ein Teil im ungünstigsten Fall rutschen könnte.

Der nächste Schritt wäre, Sophie anzurufen. Das Dumme ist, dass ich keine Nummer von ihr habe. Und weil ich die Börse ja sowieso abholen müsste, falls sie sie gefunden hat, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als hinzufahren.

Ist das nicht oberpeinlich? Bin ich einer dieser Volltrottel aus amerikanischen Filmen, die zum Leidwesen der Helden immer wieder auftauchen und sich nicht abschütteln lassen?

In der Grünewaldstraße parken viele Klein- und Mittelklassewagen. Der Porsche, den ich mit etwas Mühe in eine Lücke quetsche, sieht dazwischen recht exotisch aus. Hoffentlich wird er nicht von irgendeinem Neidhammel beschädigt, es wäre nicht das erste Mal, und mit dem Glück, was ich im Augenblick habe, eher wahrscheinlich. Aber das ist ein Firmenwagen – wer weiß, wie lange ich ihn noch fahren werde. Mein Leben ist eine Wundertüte geworden.

Immerhin parkt Sophies weißer Golf ein Stückchen weiter, sie ist also vermutlich zuhause. Ich reiße mich zusammen und gehe an der Haustür klingeln.

Sophies dunkle Haare sind zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, sie trägt ein ziemlich weites Sweatshirt und schwarze Leggings. Ist es ein gutes Zeichen, dass ich das wahrnehme? Heute früh hätte ich nicht sagen können, was sie anhatte, so durcheinander war ich. Inzwischen sehe ich sogar, dass sie in der Leggings eine gute Figur hat – das Sweatshirt andererseits lässt den Rest nur ahnen.

Aber das spielt alles keine Rolle. Ich habe nur ein Anliegen, und das ist, meine Brieftasche zu finden und damit alles wieder zur Verfügung zu haben, was ich brauche, um die nächsten Tage zu überstehen: Bargeld, EC-Karte, Personalausweis.

„Dein Portemonnaie?“, fragt Sophie und lässt mich eintreten. Im Wohnzimmer steht ein Staubsauger. Das Bettzeug liegt nicht mehr auf der Couch.

„Ja, eine schwarze Lederbrieftasche“, versuche ich zu beschreiben. „Etwa so groß …“

„Ich weiß, wie die aussieht“, sagt sie. „Du hast sie mir gegeben, als wir zu deinem Haus gefahren sind.“

„Du hast meine Brieftasche?“, frage ich ungläubig. Das darf ja wohl nicht wahr sein.

„Nein! Die habe ich dir natürlich zurückgegeben! Ich habe nur auf dem Perso deine Adresse nachgeguckt.“

Ah. Das klingt schon realistischer. Auch wenn mir unangenehm ist, die nächste Frage überhaupt stellen zu müssen. „Weißt du, was ich dann damit gemacht habe?“

Sie überlegt. „Ich würde sagen, du hast sie in die Manteltasche gesteckt. Aber vielleicht ist sie wieder rausgerutscht und liegt noch bei mir im Auto. Wir können ja mal nachsehen.“

Sie greift ihren Schlüssel. Zusammen traben wir zu ihrem Golf und suchen ihn ebenso methodisch ab wie ich den Porsche vorhin. Leider ohne Erfolg.

„Auf jeden Fall hattest du sie noch, als wir unterwegs waren“, stellt sie fest. „Dann kannst du sie ja eigentlich nur vor eurem Haus verloren haben.“

„Als ich vor das Tor gekotzt habe?“

„Ja, du hast einen Moment da gestanden und bist dann irgendwie … umgekippt. Es war ziemlich dunkel. Ich könnte nicht sagen, ob dabei was auf die Erde gefallen ist.“

Ich ziehe die Schultern hoch. Es ist grausam, sich das alles anhören zu müssen. Aber es geht nicht anders. Zumal die Sache noch nicht zu Ende ist. „Dann fahren wir da mal nachsehen.“

Sie sieht mich verwundert an. „Wir?“

„Ja, du weißt doch am besten, wo ich rumgetorkelt bin. Wo dein Auto stand. Ich erinnere mich nicht mehr so genau.“ Ach, wie großartig, dass ich das alles noch mal so detailliert nachvollziehen darf.

„Okay“, sagt Sophie und zwinkert mich an. „Aber dann nehmen wir dein Auto. Ich wollte immer schon mal in einem Porsche mitfahren.“

Das kann sie haben. Ehrlich gesagt ist es mir sogar ganz recht. Oder ist das so eine Chauvi-Sache, dass man als Mann lieber selber fährt? Egal, sie möchte es, also machen wir es.

Andächtig lässt sie sich auf den schwarzen Ledersitz gleiten und betrachtet das Interieur. „Nicht schlecht, Herr Specht.“

„Tja, ich würde ja gern das Dach aufmachen, um dir noch mehr zu imponieren, aber bei vier Grad und Nieselregen ist das vielleicht keine gute Idee.“

„Nicht nötig“, sagt sie. „Ich stelle mir einfach vor, wie meine blonden Locken im Fahrtwind flattern.“

„Du hast doch gar keine blonden Locken“, werfe ich verwirrt ein.

Sophie lacht. „Ich weiß. Aber für so eine Vorstellung sind blonde Locken einfach besser als kurze dunkle Haare.“

Kerstin ist blond. Will sie mich auf diese Weise daran erinnern? Ich werfe einen kritischen Blick zu ihr hinüber. Sie schließt gerade den Sicherheitsgurt und macht nicht den Eindruck, als wollte sie mir einen Nadelstich versetzen.

Dafür erscheint in meiner Erinnerung ungebeten das Bild von meiner letzten Begegnung mit Kerstin. Während sie ihr Haar im Büro meistens hochgesteckt trägt, lag es in diesem Moment tatsächlich locker ausgebreitet auf dem Teppich, auf dem sie sich mit Patrick Kleinhaus … nein, daran will ich jetzt nicht denken. Mit mir hatte sie jedenfalls nie Sex auf dem Teppich, und in dem engen Ankleidezimmer schon gar nicht.

Ich muss mich konzentrieren, um nicht zu aggressiv aus meiner Parklücke zu setzen. Ich fahre dieses Auto gerne, hatte jedoch nie das Bedürfnis, damit Aufsehen zu erregen wie ein Abiturient, der gerade seinen Führerschein gemacht hat. Aber jetzt habe ich es eilig.

Im Augenblick ist meine wichtigste Aufgabe, mein Leben wieder halbwegs in den Griff zu kriegen. Meine Brieftasche wiederzufinden wäre ein guter Anfang. Deshalb fahren wir auf dem kürzesten Weg zu meinem ehemaligen Zuhause.

Ich habe nicht den Eindruck, dass jemand da ist. Natürlich könnte Kerstins Auto in der Garage stehen, aber bei dem trüben Wetter würde vermutlich irgendwo ein Licht brennen. Aber das ist jetzt auch unerheblich, denn mir geht es ja nur um den Platz vor der Einfahrt. Sophie zeigt mir, wo etwa sie ihren Wagen hingestellt hatte und wo ich mich dann übergeben habe. Die Spuren sind noch zu sehen. Mein Portemonnaie ist nicht da, so intensiv wir auch gucken.

So langsam gehen mir die Optionen aus. Ich weiß nicht, wo ich noch suchen soll.

„Könnte man es dir geklaut haben?“, fragt Sophie.

„Keine Ahnung! Wo sollte das gewesen sein? Du sagst doch, ich hatte es noch, als ich bei dir im Auto saß, oder?“

Sie nickt. „Das kann ich beschwören, ich habe doch deinen Ausweis gesehen. Und du bist nur hier ausgestiegen und dann wieder bei mir, und da haben wir alles abgesucht.“

„Also bleibt nur die Möglichkeit, dass es jemand vorher gefunden hat. Was würdest du tun, wenn du eine Brieftasche findest?“

„Wenn ich feststellen könnte, wem sie gehört, würde ich sie vermutlich direkt hinbringen.“

„Und wenn niemand zuhause ist?“ Ich weise mit dem Kopf auf das Haus. „Oder es ist mitten in der Nacht?“

Sie überlegt nicht lange. „In den Briefkasten werfen, schätze ich. Jeder guckt doch in seinen Briefkasten, wenn er nach Hause kommt, oder? Und sei es nur, um die Reklame rauszuholen und wegzuschmeißen.“

Wir sehen uns an. Unser stylisher Edelstahl-Briefkasten hängt unübersehbar an dem Pfeiler neben dem Tor. Ich gehe hinüber, hebe die Klappe hoch, leuchte mit der Handy-Lampe hinein. In diesem Briefkasten ist nichts.

„Schade“, sagt Sophie. Es klingt ehrlich enttäuscht. „Dann musst du dich wohl damit abfinden, dass der Finder es nicht so einfach zurückgibt. War viel Geld drin?“

Ich versuche mich zu erinnern. „Zweihundert Euro vielleicht … keine Ahnung. Die könnte er von mir aus auch behalten, wenn ich nur den Rest wiederbekäme.“

„Du musst auf jeden Fall die Karten sperren lassen“, sagt sie. „Da gibt es doch so eine Sammelnummer, die man anrufen kann.“

Ja, das muss ich wohl. „Aber damit verliere ich auch jede Flexibilität“, stöhne ich frustriert. „Und das ausgerechnet am Wochenende! Was mache ich denn jetzt?“

„Hast du keinen Kumpel, bei dem du unterkommen kannst?“

Darüber habe ich schon nachgedacht. Aber die meisten Leute, die ich kenne, sind gemeinsame Freunde von Kerstin und mir. Erst jetzt wird mir bewusst, was es tatsächlich bedeutet, irgendwo ‚einzuheiraten‘. Man ist der Außenseiter, den die Einheimischen großzügig mit dabei sein lassen. Alle Personen, die an meinem geistigen Auge vorüberziehen, habe ich über Kerstin kennengelernt, und ich würde nicht ausschließen, dass sie bedauernd den Kopf schütteln, wenn ich vor der Tür stehe und um Asyl bitte. Mag sein, dass ich mich in einigen täusche. Aber ich möchte es nicht darauf ankommen lassen.

Der einzige, bei dem der Fall anders liegt, ist mein Freund Juppi aus Aachen. Er arbeitet dort an der TH. Da würde ich sogar mit meiner Tankfüllung noch hinkommen. Bestimmt würde er mich aufnehmen und mir genug Geld leihen, um die Zeit zu überbrücken, bis ich wieder funktionstüchtige Kreditkarten habe. Aber dummerweise ist er gerade für ein Gastsemester in Stanford. Das Universum hat sich wirklich gegen mich verschworen.

Sophie wartet geduldig, bis ich meine geistige Bestandsaufnahme abgeschlossen habe. Als ich schließlich entnervt den Kopf schüttele, räuspert sie sich. Sie klingt etwas unsicher, als sie vorschlägt: „Du könntest auf jeden Fall wieder mit zu mir kommen. Ich meine … mein Sofa kennst du ja schon.“

Alles in mir müsste sich eigentlich dagegen sträuben. Es wäre quasi die erbärmlichste Zeit meines Lebens, Teil zwei. Aber andererseits ist Sophie im Moment der einzige Lichtblick, den ich habe. Und weil sie sowieso schon über alle Peinlichkeiten Bescheid weiß, ist es eigentlich auch egal. Es könnte ja alles noch viel schlimmer sein: wenn zum Beispiel mein Kollege Gregor mich gefunden hätte und ich jetzt bei ihm wohnen müsste, zusammen mit drei großen Terrarien, in denen er seine Schlangen hält. Oder Björn, der zweijährige Zwillinge hat – aber der hätte mir das garantiert nicht angeboten.

Sophie hingegen, die tut es. Sie rettet mich schon wieder.

Trotzdem will ich nicht zu bereitwillig wirken. „Du meinst, ich soll dir noch länger in deiner Zweizimmerwohnung auf der Pelle hocken? Wäre das nicht ein bisschen zu viel verlangt?“

Sie zuckt mit den Schultern. „Ich dachte nur … Es wäre kein Problem für dieses Wochenende … wenn uns sonst keine Lösung mehr einfallt …“

Ich muss zugeben, dass mir sonst keine Lösung mehr einfällt. Egal wie lange ich darüber nachdenke.

„Wir kriegen das schon hin!“, sagt sie. Also steigen wir wieder ins Auto und fahren zurück in die Grünewaldstraße.

Sophie

Vielleicht bin ich ja verrückt, das vorgeschlagen zu haben. Den Typen spontan wieder zu mir nach Hause zu einzuladen. Was verspreche ich mir davon? Ich bin doch kein Teenager mehr, sondern eine fast fünfunddreißigjährige Frau. Ich sollte es besser wissen.

Andererseits: wo soll er denn sonst hin? Soll ich ihn bei der Heilsarmee abgeben? (Völliger Quatsch übrigens, in Rothenheide gibt es überhaupt keine Heilsarmee.) Wenn jemand sein Portemonnaie verliert, dann muss er ein Zuhause haben, um die Zeit zu überstehen, bis der Verlust ersetzt wird. Wenn jemand sein Zuhause verliert, dann braucht er zumindest eine Kreditkarte, um irgendwo ein Zimmer und etwas zu essen erwerben zu können. Wer beides nicht hat, braucht gute Freunde.

Und wenn ich ihm sonst schon nichts zu bieten habe, kann ich wenigstens dieser Freund für ihn sein.

Wir kehren also in meine Wohnung zurück. Jesper holt einen Koffer aus dem Auto. Nachdem er die zentrale Nummer angerufen hat, um seine Karten sperren zu lassen, entscheidet er sich doch noch für eine Dusche, während ich hastig meinen Wochenendputz zu Ende bringe.

Als er zurückkommt, ist er frisch rasiert und trägt Jeans und einen Pullover. Ich kann nicht verhindern, dass mein Herz schneller klopft, weil er so gut aussieht. Und so gut riecht. Nennt mich oberflächlich, Leute, aber jeder hat doch ab und zu solche Momente.

Er lässt sich auf mein Sofa fallen und grinst etwas hilflos. „Und was machen wir jetzt?“ Sogar Hilflos steht ihm gut. Mir würden auf der Stelle ein paar Sachen einfallen, die aber definitiv nicht in Frage kommen.

Also denk mal nach, Sophie. Was für Möglichkeiten hätten wir denn? Wäre er nicht hier, würde ich vielleicht einen Roman lesen oder im Internet surfen. Aber das kommt mir irgendwie unhöflich vor, wenn er daneben sitzt. Vielleicht möchte er Bundesliga gucken? Nein, das wird nichts, belehrt er mich, weil ich keinen Sportkanal abonniert habe und die Zusammenfassung erst ab sechs Uhr kommt.

„Was würdest du denn normalerweise jetzt machen?“, frage ich ihn. Puh, hoffentlich ist das nicht zu direkt. Vielleicht hat er bis vor kurzem immer um diese Zeit mit Kerstin in der Sauna gesessen oder so.

„Du hast doch sicher W-Lan?“

Natürlich, ich lebe doch nicht im Mittelalter. Mithilfe meines Passworts kann er sein iPad einloggen, und wir verbringen eine schweigsame Stunde mit unseren jeweiligen Geräten.

Ich habe keine Ahnung, was genau er mit seinem tut. Unsere Beziehung ist ja nicht so, dass ich ihm kumpelhaft über die Schulter schauen und fragen könnte: „Na? Was machst du denn da?“

Im Gegenteil. Je länger ich mit ihm zusammen bin, desto fremder fühlt es sich an. Natürlich kenne ich ihn. Er ist mein Chef, ich habe schon mit ihm zusammen besorgte Kunden beruhigt, wir reden gelegentlich ein paar Sätze in der Teeküche. Aber mir wird immer deutlicher, dass ich nichts über ihn weiß. Nicht mehr jedenfalls als alle Kollegen wissen: er stammt gebürtig aus Norddeutschland, er hat mal für eine Marketingagentur gearbeitet, er spielt Golf.

Und bisher war er mit Kerstin Albmann verheiratet, einer kühlen, zielstrebigen Frau, der ich nie zugetraut hätte, dass sie ihren Ehemann betrügt. Um ehrlich zu sein, hatte ich ihr so viel Leidenschaft gar nicht zugetraut. Eher hatten wir alle damit gerechnet, dass sie bald schwanger wird und die nächste Generation erfolgreicher mittelständischer Unternehmer hervorbringt.

So kann man sich täuschen. Aber ich sollte das Maul nicht zu weit aufreißen, ich hätte ja auch nicht gedacht, dass ich mit Mitte Dreißig noch Single bin. Als ich damals die Stelle als Konstrukteurin antrat, tat ich das unter der Annahme, ich würde das ein paar Jahre machen, bis Toni und ich heiraten und in der Folgezeit eine Familie gründen würden. Hätte ich gewusst, dass er sich zu einem solchen Torfkopf entwickeln würde, dann hätte ich vielleicht versucht, einen Job in einer größeren Stadt zu bekommen, mit interessanten Aufstiegsperspektiven.

Die gibt es bei Albmann nicht. Mein Vorgesetzter, Willi Eckert, ist ein gestandener Praktiker Ende Fünfzig, der seine Leitungsposition vorläufig nicht räumen wird, auch wenn er manchmal davon redet. Und deshalb habe ich auch aufgehört, darüber nachzudenken, denn ansonsten ist das eine gute Stelle. Natürlich träume ich manchmal von einer steileren Karriere, aber … ich weiß auch nicht, irgendwie hat mir der nötige Mumm bisher gefehlt.

Jesper hat sein iPad auf eine cool aussehende Halterung gesteckt, die direkt mit einer Tastatur verbunden ist, so dass er quasi über einen Mini-Computer verfügt. Mit gerunzelter Stirn tippt er darauf herum. Das sieht weder nach Computerspiel aus noch nach EBook-Lesen. Vielleicht arbeitet er auch am Wochenende, ich habe keine Ahnung. Vielleicht erkundigt er sich auch per Email danach, bei wem er in nächster Zeit wohnen kann.

Plötzlich wird die Stille im Raum durch ein deutlich vernehmbares Magenknurren unterbrochen. Das kommt von ihm, und mir wird klar, dass er heute noch nicht viel gegessen hat: ein halbes Brötchen zum Frühstück. Danach hatte er kein Geld mehr, um sich auch nur eine Portion Pommes zu leisten.

Ich klappe schuldbewusst meinen EBook-Reader zu. „Ich glaube, ich mache uns mal was zu essen.“

Jesper schaut von seinem Tablet auf und lacht. „Wenn ich ehrlich bin – so langsam ist mein Magen wieder aufnahmefähig.“ Es hört sich ein wenig an wie ‚Ich dachte schon, du würdest nie fragen‘.

„Den Eindruck hatte ich.“ Ich bin schon auf dem Weg in die Küche, als mir was einfällt. „Du hast nicht irgendwelche Allergien oder so?“

„Nur gegen Walnüsse“, antwortet er. „Und ich esse sehr, sehr ungern Pilze.“

„Das lässt sich einrichten.“

Kritisch überprüfe ich meine Bestände, aber ich sehe keine Gefahr. Ich habe bei meinem Chaoseinkauf heute Vormittag keine Champignons erworben, und Walnussöl habe ich vermutlich auch vor zwei Jahren zum letzten Mal gekauft, um damit ein spezielles Salatdressing zu rühren.