Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Turbulenter und amüsanter Entwicklungsroman aus der Zeit der freien Liebe und der Drogenexzesse, sprich: der wilden 70er, verortet in Baden-Baden, Erlangen und Freiburg.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 333

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DAS BUCH

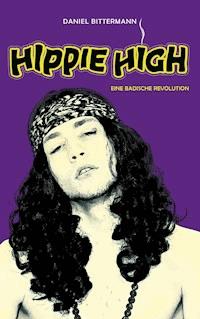

HIPPIE HIGH – eine badische Revolution“ ist eine farbenfrohe Reise mit geschlossenen Augen, eine die gesellschaftliche und politische Wirklichkeit dieser Zeit negierende Reise, die nichtsdestotrotz oder gerade deshalb den Leser in Wechselbädern amüsiert, unterhält und immer wieder auch schockt.

So taumelt der Protagonist zwischen der Sehnsucht nach bewusster Zielsetzung für das eigene Leben und infantiler Abkehr nach innen. Und doch überlebt er diese Zeit, wird sich wohl auch fangen. Aber wen interessiert das schon? Wen interessiert ER dann noch, als Person, als Mensch, wenn er schließlich in der vermeintlichen Normalität angekommen ist, als einer von Vielen, als Bürger? Die Katharsis markiert das Ende – und den Neuanfang in der Welt der Angepassten, in der der Protagonist, logisch, dem Vergessen übereignet werden muss.

DER AUTOR

Daniel Bittermann, geb. am 07.06.1960 in München, hat Geschichte und Germanistik in Freiburg i.Br. studiert. Seit 1981 hat er zunächst als Fernsehjournalist für den Südwestfunk Baden-Baden und andere öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten gearbeitet. Anfang der 90er Jahre konzentrierte er sich als Autor und Regisseur auf die Produktion von Industrie- und Werbefilmen. 2006 begann er schließlich in Köln an seinem ersten Roman zu arbeiten, der jetzt mit „Hippie High“ vorliegt.

Für meine geliebte Frau Ilona, ohne die dieses Buch niemals das Licht der neuen Welt erblickt hätte.

KAPITELÜBERSICHT

Honig kann tödlich sein

Entfachte Freiheit

Von Fenstern und Fusionen

Das blaue Wunder der Konzentration

Schaumschlägereien

Ab nach Tanger

Relative Realitäten

Transzendenzen

Risse im Peace

Neue Götter: Dämmerung

Ferien in der Anarchei

Agonie der Leichtigkeit

Trümmerbruch in die Wirklichkeit

Dankeschön

Honig kann tödlich sein

Ich war 14 Jahre alt, als meine Eltern mit uns Kindern aus Berlin wegzogen. Für sie war es ein Aufbruch der Hoffnung, ein Ortswechsel, der Arbeit versprach – und damit eine Zukunft für die Familie.

Wir Kinder aber fühlten uns entwurzelt und unvorbereitet ins badische Rebland gepflanzt, in einen Vorort von Baden-Baden, in die Wildnis, ins Nichts, hinter das Ende der Zivilisation. Es war, als rissen um uns herum die Geräusche des Lebens ab und würden – total albern – zu unserer Beruhigung durch dämliches Vogelgezwitscher ersetzt. Man hatte uns in ein Raumschiff geschubst, das den Heimatplaneten verließ und uns auf einem kargen, leblosen Mond namens Baden-Baden wieder rausgeschmissen, auf einem Spielplatz des Todes, einem Friedhof der Eitelkeiten, einem Sackbahnhof für fragwürdig reich gewordene Privatiers, welkes Fleisch, dem jedes Verständnis dafür fehlte, dass sich Menschen die ungeheuerliche Peinlichkeit antun, für Geld zu arbeiten. So dauerte es einige Monate, bis wir uns vom Ortswechsel-Schock erholt, uns entschleunigt und, langsam aber sicher, an die beklemmende Schönheit dieser unerträglich heilen Umgebung gewöhnt hatten. Mit den ersten Schulfreundschaften veränderte sich allmählich mein Blick auf die Dinge. Ich erkannte, dass Einiges eine Frage der Perspektive war, Anderes eine Frage des genauen Hinsehens. Und so brach dieser erste, sterbende Frühling alles auf und gebar eine heiße Zeit.

Das Seitental des Rebland-Vorortes, in dem wir wohnten, lehnte sich in der zirpenden Klarheit dieses unschlüssig vor sich hindümpelnden Sommernachmittags des Jahres 1974 zufrieden in die sanften Hügel des auslaufenden Schwarzwaldes. Die Stunden verstrichen zäh. Alles brauchte seine Zeit und noch wies nichts auf den bevorstehenden Wandel oder kündete gar vom Aufbruch einer ganzen Generation. Ein normaler Nachmittag, an dem normale Menschen normale Dinge verrichteten.

In einem wurmstichigen Stall am Ende der Hauptstraße entlud sich der debile, sechzehnjährige Sohn eines im Dorf angesehenen Bauern gerade mit wässrigem Blick in sein hingebungsvoll blökendes Lieblingsschaf. Bäcker Nerf walkte mit seinen kräftigen, sinnlichen Händen erst den Hefeteig für die allseits beliebten Puddingteilchen, dann, in einer dunklen Ecke der Backstube, seine dralle Tochter. Und der stets durch die Lücken zwischen seinen fauligen Zähnen spuckende Dorfpfarrer mit seinen hinter Fensterglas-dicken Brillengläsern Wagenrad-großen Augen nahm, wie jeden Mittwoch, den Knaben in der Sakristei mit zudringlicher Hingabe und gezügelten Züchtigungen, zunächst von hinten die Beichte, dann von vorne ein Versprechen ab.

Vielleicht war es das kollektive Schweigen, das jeder in diesem dörflichen Idyll wie eine Monstranz vor sich hertrug, was aus mir einen rebellischen jungen Mann machte, hungrig nach Veränderung im Mysterium Welt. In jedem Fall aber war es die üppige, moschusschwere Lustgartenarchitektur des Kurortes Baden-Baden, die pralles Verlangen in mir auslöste und mich gleichzeitig in ihrer morbiden Schönheit erstarren ließ: eine in Stein gegossene Lähmung des Lebens.

Dem hohen Anteil an Millionärswitwen in diesem Kurort waren die Männer, vielleicht ein General a.D. oder ein Großindustrieller aus dem Ruhrgebiet, einfach zu früh weggestorben. Und so verschleuderten diese vom Tode zurückgelassenen Damen die ihnen verbliebene Zeit mit dem vermeintlichen Erhalt ihrer längst verflossenen Schönheit und der ruhelosen Suche nach immer neuen, extravaganten und Jugendlichkeit vortäuschenden Moden. Dabei galt und gilt noch heute: je älter die Dame, desto knalliger die Farben, ausladender die Hüte und zirkusartiger die Stoffzusammenstellungen. So ausstaffiert flanierten sie (denn hier wurde schon immer flaniert, nicht spaziert) pfauenhaft staksend durch die Parkanlagen und Straßen, Caféhäuser und Trinkhallen, das Kasino und die Kunstgalerien. Und um die uralten Häuserecken strichen ihre tief violetten Parfumschleier und sangen die Litanei von der ewigen Suche nach dem Jungbrunnen – morbide Gesänge, olfaktorische Dreiklänge in Moll. Hätte Jugend in dieser Kleinstadt eine Lobby gehabt, wären die Auftritte dieser papageienhaft gewandeten, reifen Frauen im besten Falle belächelt worden. Aber jung waren hier nur die Autobahn und die Lakaien: die Croupiers des ach so traditionsreichen Kasinos und die Knaben, die in den Thermalbädern, nur mit einem Lendenschurz bekleidet, lüstern grunzendem Wellfleisch Aufgüsse und Wasseranwendungen verabreichten. Weil also der Großteil der Bevölkerung schlicht alt war und die ständige Erinnerung an tatsächliche Jugend ja letztlich nur schmerzt, blieb das Alter einfach unter sich und feierte seine ewige Jugend in ungeschriebenen Ritualen. Und es gab niemanden, der dieses Idyll kollektiven Selbstbetrugs hätte stören können.

Doch so sehr diese Stadt auch eine Enklave, also eine in sich geschlossene Kapsel, für das reife Alter darstellte, stellte sie auch eine Enklave für uns wenige Junge dar. Vielleicht weniger eine Enklave als eine frühe Form der ‚Trumanshow‘, dieser von Filmproduzenten geschaffenen Scheinwelt: ein mentales Gefängnis ohne Ketten – mit Fesseln aus Schönheit und dem trügerischen Glanz einer Welt, in der es nur Erfolg aus dem Nichts zu geben schien, als wäre Reichtum einfach ein zwingendes Attribut, das nie hinterfragt werden muss, ein Axiom des Lebens: so wunderbar, so simpel, so tödlich für ein junges Herz.

Diese Stadt war für uns ein Honigtopf der Perspektivlosigkeit, in dem man, einmal hineingefallen, umso tiefer sank, je mehr man strampelnd versuchte herauszukommen. Allein fünf Freunde meiner ersten Clique aus der Schulzeit hat dieser Honigtopf das Leben gekostet. Sie waren erstickt, hatten keinen Halt gefunden, keinen Weg aus dieser zähen Masse: mit einem goldenen Schuss, der – ganz anders als bei Wilhelm Tell – daneben ging, durch einen haltlos schlechten Zug der Bahn, der nur stückhafte Erinnerungen hinterließ, durch ein nicht nur emotionales Hängenbleiben am Fensterkreuz des Südens, als Lebensziel für ein Stück Blei, das bohrende Fragen in den Kopf drehte und als kulinarischer Höhepunkt für eine Handvoll Nager. Alle hatten sie sich für einen außerordentlich finalen Weg aus dem großen, klebrigen Honigtopf entschieden.

Meine Schulzeiterinnerungen rollen wie abgenutzte Stahlkugeln in einem kaputten, längst dem Schrottplatz übereigneten Radlager hin und her. Es knirscht – dann sehe ich es wieder vor mir: unser Schulgebäude, Sandstein, frühes 20. Jahrhundert, symmetrisch gebaut, ein zentraler, dreibogiger Eingang mit breiter Treppe in den Innenbereich. Rechter Hand in der Empfangshalle das erst später hinzugefügte Hausmeisterkabuff. Zum ersten Absatz weitergeführt die grosszügig wirkende Granittreppe, die sich dort nach links und rechts teilte, um dann in einer weiteren Kehrtwendung in den ersten Stock zu führen. An der Wand des ersten Absatzes ein imposantes, in Stein gemeißeltes Relief. Ich weiß noch, dass ich immer davor stand, weil ich in den Darstellungen die Brüste von Frauen suchte. Aber es waren und blieben antike Lernszenen, Schüler und Lehrer. Im ersten Stock dann vereinigten sich die beiden Flügeltreppen wieder zu einer, führten in Demut gebietender Breite ins nächste Stockwerk, in die Hallen der traditionell tief zu verehrenden Lehrkörper und weiter, wieder geflügelt, dem gleichen Muster folgend, bis hoch in den vierten Stock. Das altehrwürdige Gemäuer verwies architektonisch bereits auf die martialischen Bauten der Nazizeit, ein Statement der Macht, mindestens aber der Beständigkeit. Hier würde sich nie etwas ändern. Aber nicht das war es, was den Bau so schwer in seiner Wirkung machte, sondern die Tatsache, dass er einen geschlossenen optischen Komplex mit dem in nur etwa zehn Meter Entfernung befindlichen städtischen Gefängnis bildete. Getrennt durch eine etwa sechs bis acht Meter hohe, das Gefängnis umlaufende und mit einer Stacheldrahtspirale gezuckerten Mauer, die verhinderte, dass wir uns beim morgendlichen Schulgang falsch einreihten, schienen die beiden Bauten doch in einem Atemzug geplant und errichtet worden zu sein, als bildeten Lehr- und Korrekturanstalt bereits vom gedanklichen Ansatz her eine Einheit. Wenn der Gefängnisbus kam und neue Insassen brachte, konnte man deren Gesichter, ihre Augenpartien, durch die schmalen Sehschlitze des Busses erkennen. Ihr ins Leere laufender Blick trifft mich noch heute in der Erinnerung, als wäre ich selbst die ferne Erinnerung an eine hier und jetzt verloren gegangene Hoffnung auf Zukunft, als wäre ich, ein Schüler, selbst der letzte Anknüpfungspunkt in eine Welt, die den Betreffenden ab diesem Zeitpunkt verwehrt sein würde.

Wenn Gabi während des Unterrichts aufs Klo musste, rissen sämtliche Geräusche in der Klasse ab. Es waren diese wenigen Augenblicke maximaler Konzentration, ob derer nicht nur unsere Lehrer, sondern selbst ein seit dreißig Jahren meditierender, buddhistischer Mönch neidisch geworden wären. Denn Gabi war hoch gewachsen und hatte den federnd wippenden Gang einer Giraffe. Gabi trug in den Sommermonaten weiße, durchsichtige Hemden, keinen BH, stattdessen große, feste Brüste mit spitzen, dunklen Vorhöfen und zum Gipfel des Olymps weisenden, harten Nippeln, die in diesen Momenten, auf dieser kurzen Strecke von ihrem Platz zur Tür, ein wahres Ballett der Begierde unter ihrer Bluse tanzten. Kein Lehrer, keine Strafe und kein sonstiges Ereignis (außer vielleicht einer explodierenden Atombombe) hätte eine solche Ruhe in der Klasse eintreten lassen können. Was hindert mich, so fragte ich mich jedes Mal, nach vorne zu stürzen, wortlos, die Giraffe am Hals zu packen, sie auf das Lehrerpult zu knallen und sie hemmungslos in ein Meer aus Schweiß und Sperma zu rammeln? Ich hasste meine schüchterne Zurückhaltung, meine Unfähigkeit, nur ein einziges Mal aus mir herauszugehen und nur ein einziges Mal in meinem jämmerlichen Leben das zu tun, wonach es mich wirklich verlangte. Stattdessen sprang ich wie ferngesteuert von meinem Platz auf, lief nach vorne und hielt ihr die Tür auf, unter dem tosenden Gelächter der Klasse, zum Ärger der Lehrer und allemal albern, war es doch nur eine Übersprungshandlung, von schierer Geilheit überwundene Schüchternheit, eingebremst in die Grenzen der gesellschaftlich anerkannten Spielregeln.

In der großen Pause baute sich unvermittelt Josi vor mir auf, mit ihren langen blonden Haaren, ihrem ebenmäßigen Gesicht, ihren strahlend blauen Augen und ihrem zart vibrierenden Körper und fragte mich, ob sie mich kurz unter vier Augen sprechen könnte. Wir gingen ein paar Schritte, bis uns niemand mehr hören konnte:

„Du kennst Dich doch aus“, flüsterte sie mit fast devotem Augenaufschlag, und als ich sie nur fragend ansah, schob sie nach:

„Willst Du mich nicht heute Abend deflorieren?“

Ich war nicht sicher, ob ich mich verhört hatte oder ob sie mich aufgrund einer mädcheninternen Wette verarschen und nur prüfen wollte, ob eine männliche Erektion Jeansstoff zum Bersten bringen kann. Schließlich hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Erfahrung oder auch nur wenigstens eine Ahnung vom tatsächlichen Ablauf einer vorschriftsmäßigen Paarung. Ich selbst sah mich als suchenden Pubertierenden, picklig und mit ständig rotem Gesicht. Aber nach außen, und vor allem auf die Mädchen, wirkte ich offenbar so, als hätte ich bereits viel von der Welt gesehen und verstanden, als würde ich mich, ein Haudegen und Weiberheld, in den Niederungen menschlicher Bedürfnisse besser auskennen als andere, gleichaltrige Jungs. Instinktiv jedoch antwortete ich:

„Klar, kein Problem. Ich finde Dich sowieso schon lange super. Du bist ja auch echt süss. Mach Dir keine Gedanken. Das wird richtig schön. Aber sag mal: Wie ist das mit Deinen Alten?“

„Die sind nicht da. Wir sind ganz alleine, nur Du und ich“, hauchte sie, und als sie mit ihren Elfenfingern sanft meinen Arm berührte, spürte ich, wie bereits die ersten Webfäden des massiven Jeansstoffes barsten. So verabredeten wir uns für den Abend und jeder ging seiner Wege, als hätten wir darüber gesprochen, ob sie mal von meinem Butterbrot beißen dürfte. Ich versuchte mich zu beruhigen, aber mein Gehirn lieferte über Stunden nur noch ein Stakkato sich überschlagender Gedanken, Überlegungen und Pläne, die gefasst und wieder verworfen wurden. Deflorieren? Klar, mache ich, aber was ist das? Wie geht das denn überhaupt?! Sicher war, ich musste noch etwas zu kiffen besorgen, auch Alkohol, aber den würde sie bestimmt auch reichlich haben. Aber nein, Quatsch, Mädchen trinken doch nicht. Blumen wären gut – Blödsinn! Nachher erwartet sie noch, dass ich dann mit ihr gehe oder sie heirate oder so. Also keine Blumen. Aber was dann? Verhütung. Richtig, aber das ist ja eigentlich Weibersache, wie man hört. Die wird schon aufpassen. Waschen muss ich mich noch. Aber das würde ich ja sowieso, denn ich wollte ja noch zwei, drei Stunden Tennis trainieren, danach noch das monatliche Zeitungsgeld auf meiner Strecke kassieren. Wie sie wohl riecht, wenn sie nackt ist? Noch während des sich endlos hinziehenden Unterrichts am Vormittag hatte ich versucht, durch ihre knittrige, unfair bauschig fallende Bluse hindurch eine Vorstellung von der Form ihrer Brüste zu bekommen und suchte mit verstohlenen Blicken in ihrem Schritt nach dem Abdruck ihrer Lippen. Jede Bewegung ihrer Beine unter dem Tisch, die auf eine leichte Öffnung der Schenkel hätte hindeuten können, löste Wellen der Erregung in mir aus. Noch nie zuvor hatte ich Josi als Frau bewusst wahrgenommen, jetzt aber erkannte ich: Sie war die vollkommene Verheißung.

„Sie wirken heute so konzentriert, René. Vielleicht können Sie uns an Ihren Überlegungen zum Thema Säkularisation teilhaben lassen?!“

Schallendes Gelächter in der Klasse. Ich glaube, ein tieferes Rot ist in einem Gesicht nicht möglich, als das meine in diesem Augenblick. Als wäre ich aufgefordert worden, künftig auf öffentliche Onanie zu verzichten. Ich war derart verstört und aufgeregt, dass ich das Tennisspielen am Nachmittag kippte und direkt losfuhr, das Zeitungsgeld zu kassieren. Das war notwendig, da ich natürlich wie immer blank war. Also zog ich los mit meiner kleinen Honda Dax, für die ich viel zu groß war, meine Umhängetasche geschultert und forderte mit betont sanfter, freundlicher Stimme Haus für Haus das Zeitungsgeld ein. Die Leute kannten mich. Es waren zumeist ältere Damen, die – das wusste ich – äußerst positiv auf den in der eigenen Wahrnehmung charmanten und gut aussehenden Mann reagierten, zumal dieser tatsächlich für viele eine willkommene Abwechslung bedeutete, wenn er einmal im Monat vor der Tür stand, schüchtern und höflich, wortgewandt und zuvorkommend zugleich. Ein kleines Schwätzchen, das die Zeit vertrieb, vor allem, da dieser junge Mann immer ein paar Komplimente machte, die geeignet waren, ein Leuchten in Augen zu zaubern und wohlige Erinnerungen zu entfachen. Die Tour brachte beachtliche Trinkgelder und ich wusste, dass mich die anderen Jungs, die Zeitungen austrugen, um meine Ergebnisse beneideten, zumal die Route, die ich hatte, nicht eben als die lukrativste galt. Aber ich mache auch keinen Hehl daraus, dass es unter den Frauen, die mich an ihren teils romantisch zugewachsenen Haustüren empfingen, einige gab, die eine durchaus laszive Ausstrahlung hatten. Sex war für mich bereits damals, als ich ihn noch gar nicht kannte, eine Sache, die völlig unabhängig vom Alter war. Mich erregte einfach alles, was irgendwie verrucht, abgründig oder vermeintlich verboten war oder hätte sein können.

Eine Frau gab es, die mich von Anfang an, jedes Mal wenn sie mich sah, mit Haut und Haaren auffraß. Ihr Blick war immer schlafzimmerfeucht, ihre Stimme rauchig, eine ständige, laszive Anmache, egal, was sie inhaltlich sagte. Sie war bestimmt um die fünfzig, aber sie war sinnlich und weiblich gebaut, hatte große Brüste und eine immer noch schmale Taille, ihr Gesicht war nicht überschminkt, wie man es häufig bei Frauen dieses Alters sieht. Sie war sicher ein außergewöhnlich schönes Mädchen gewesen, aber diese überbordende Lüsternheit war ebenso sicher erst mit ihrem Alter gereift. An diesem Tag jedenfalls hatte sie sich offensichtlich vorgenommen, es nicht nur bei gegurrten Anzüglichkeiten zu belassen, sondern ernst zu machen. Als sie auf mein Klingeln hin die Tür öffnete, verschlug es mir den Atem. Sie stand da, nichts als einen Bademantel an, den sie mit den Händen geschlossen hielt, als hätte ich sie gerade bei irgendetwas gestört. Ihre ganze Erscheinung, ihre Körperhaltung, ihr Geruch, alles war pure Provokation:

„Na Kleiner, willst Du deinen Lohn einfordern?“

Mit diesen Worten löste sie ihre Hände vom Bademantel, der wallend – wie in Zeitlupe – nach unten und zu den Seiten aufschlug, schwingend zur Ruhe kam und den Blick auf gebräunte, immer noch straffe Haut, ihren dichten Busch und ihre schier unmenschlichen Brüste freigab.

„Komm doch kurz rein“, sagte sie mit ihrer Didgeridoo-Stimme, als wäre nichts passiert, was meine Kaninchenstarre hätte rechtfertigen können. Wie ein Zombie überschritt ich die Schwelle ins Fegefeuer der Lust. Und kaum war ich drin, schnappte auch schon die Tür ins Schloss, als gäbe es ein eindeutiges Geräusch für eine Einbahnstraße. Da sie direkt hinter der Tür stehen blieb, drehte ich mich zu ihr um und im gleichen Augenblick sank sie in die Knie, öffnete meine Hose und ich drohte ohnmächtig zu werden. Selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich nicht mehr Nein sagen können. Sie aber auch nicht, denn sie hatte meinen Johannes bereits mit ein paar geübten Griffen freigelegt und in den Mund geschoben: sanft, zart, fordernd, lüstern. Keine Sekunde lang konnte ich jetzt noch den Blick von ihren heilig schwingenden Kirchenglocken wenden. So waren es nur Augenblicke bis zum Elysium. Wie eine Katze leckte sie sich anschließend die dunkelroten und weißen Lippen, schluckte und fragte beim Aufstehen mit tief rauchigem Summen:

„Und was bekommst DU jetzt von mir?“

Ich aber taumelte nur wortlos aus ihrer Wohnung, wie einer jener aufgezogenen Klapperhasen – mit dümmlichem Grinsen und wackelndem Gang. Erst, als ich mein Moped wieder besteigen wollte, realisierte ich, dass dies nicht möglich sein würde, wenn ich nicht vorher endlich meine wie ein Tablett vor mir hergetragene Hand wieder entspannte, in die mir die Dame das Zeitungsgeld hätte legen sollen.

Vor dem nächsten Haus hatte ich schon immer gehörigen Respekt. Wusste ich doch, dass dort nicht nur eine alte Hexe wohnte, von der man nicht wusste, ob sie nicht vielleicht doch in dunklen, düsteren Ritualen Kleinkinder opferte und fraß, sondern auch eine mächtig große Ara-Dame, die der längst verstorbene Mann einst von einem portugiesischen Frachter mitgebracht haben soll. Die Hexe trug immer einen alten, zerschlissenen Bademantel und das tief blaue Vieh hockte stets kampflustig auf ihrer Schulter. In aller Regel ließ es die Ara- Dame dabei bewenden, Besuchern in fließendem Portugiesisch übelste Beschimpfungen entgegen zu schleudern, deren Sinngehalt sich lediglich aus der aggressiven Intonation erschloss. An diesem Nachmittag aber mag sie etwas Anderes an mir gewittert haben, vermutlich den mir anhaftenden Duft der Liebe, denn unverkennbar kochte unter dem schillernden Federkleid geifernde Eifersucht hoch. Ein Satz von der Schulter der zeternden Hexe – und mit mächtigem Flügelschlag stürzte sich der Vogel unter lautstarken, wüsten Beschimpfungen auf mich. Trotz energischen Hackens erwischte die wütende Ara-Dame glücklicherweise jedoch nur meinen Schuh, bevor ich mit einem panischen Sprung meinen Ofen anwerfen und das Weite suchen konnte. Aber trotz des laut knatternden Mopeds ließ das Federvieh bestimmt fünfzig Meter weit nicht locker, und obwohl einer der Flügel gestutzt war, gelang es ihm, halb fliegend, halb humpelnd rennend, an mir dran zu bleiben. Als ich das eifersüchtige Weibchen endlich abgeschüttelt hatte, um die nächste Ecke verschwunden, und damit außer Sicht war, beschloss ich mit wehendem Herzen, vorerst genug Männlichkeit bewiesen zu haben. So fuhr ich verschreckt und ohne Umwege in die Badewanne meiner Kindheit, bestieg sie ob der noch so ungewohnten Erregungen dieses Nachmittags als verschüchterter Jüngling und verließ sie schließlich mit stolz geschwellter Brust als Mann.

Ding Dong: Ohne auch nur einen Moment zu zögern, nahm mich Josi mit einem mädchenhaft verruchten Schlafzimmerlächeln an der feuchten Hand und zog mich mit dieser erregend sanften Berührung einer Waldelfe durch die unkeusch knarzende Eichentür der elterlichen Villa. Überall brannten Kerzen. Es müssen Hunderte gewesen sein – unmissverständliche Leuchtfeuer, die schlingernd den Weg in Josis Hafen wiesen, entlang der Bar, des Wohnzimmers, durch den Garten und entlang des Pools. Und als wir endlich in ihrem Mädchenzimmer angekommen waren, wurde mir schlagartig klar, dass ich dieser präzise geknüpften Perlenkette aus schwärmerischer Erwartung nichts entgegenzusetzen hatte, und dass ich außer unangebrachten Machosprüchen noch keinerlei Vokabular für eine derart romantische Situation besaß. Selbst ich spürte, dass Josi ein anderes Kaliber war als die bereits in jungen Jahren versauten Hippiemädchen, die ich bis zu diesem Zeitpunkt kennengelernt hatte. Sie war ein braves Mädchen, wollte nur einmal unartig sein, einmal am Töpfchen des Verbotenen naschen und sie hatte mich dafür ausgewählt. Und ich dachte: Hm, jetzt, da ich ja bereits am Nachmittag ein erfahrener, alter Haudegen geworden war, war das hier doch ein Klacks, zumal ich sowieso alles im Griff hatte und deshalb auch dafür sorgte, dass alles ganz schnell ging. War schließlich auch besser für sie: die erste Berührung, das unbeholfene Abstreifen der Kleidung, ihr von mir überhörter Satz, ich solle mir Zeit lassen und das anschließende Blutbad. Ich dachte noch, vielleicht mit Vorspiel, fand es aber letztlich Zeitverschwendung, hätte ja schließlich auch nichts gebracht. Sie wollte entjungfert werden und dafür war ich hier. Ich überhörte das Wimmern, dachte, das hört bestimmt gleich auf, wenn ich nur erst einmal drin bin. Aber irgendetwas stimmte nicht mit Josi. Ich kam einfach nicht rein. Die macht mir Schmerzen, die doofe Kuh: Hätte sie doch gleich sagen können, dass sie eigentlich gar nicht will. Aber schließlich schaffte ich es – und hey, ich kam sogar, wenngleich es auch wehtat. Ich bin schließlich ein Mann. Das stecke ich weg. Erst als sie weinend das Licht anmachte und wir überall das Blut sahen, Unmengen von Blut, hörte ich auf, ein cooler Macho zu sein, und ich begriff, dass irgendetwas nicht so abgelaufen war, wie das vorgesehen ist in solchen Fällen. Statt in dieser Nacht zum Mann geworden zu sein, hatte ich den Initiationsritus zum Arschloch durchlaufen. Jahre später habe ich mich bei Josi entschuldigt. Aber da hatte sie es schon ihrem Therapeuten erzählt.

Entfachte Freiheit

Es hatte einige Wochen gedauert, bis wir unsere Furcht vor Herrn Steiner abgelegt hatten, denn Herr Steiner sah aus wie die Reinkarnation eines nazistischen KZ-Wächters. Er war mit etwa 1,90 Metern für die damaligen Verhältnisse hoch gewachsen. Sehnig und ohne ein Gramm Fett am Körper wirkte er durchtrainiert, was aber bei Männern um die vierzig eher Selbstzüchtigung, unnachgiebige Disziplin und Härte verströmt denn die Signale eines geliebten und in vollen Zügen genossenen Lebens. Hinzu kam, dass sein schwarzes, öliges Haar immer korrekt gescheitelt war und eine exakte Kopie des Haarschnitts von Adolf Hitler darstellte. Seine scharfkantigen Gesichtszüge, die Adlernase, die schmalen Lippen und die eingefallenen Wangen, die entstanden, weil sich die narbige Haut über den hervorragenden Jochbeinen spannte – all dies ließ unsere Phantasie mit uns durchgehen. Wir sahen in ihm die lebendig gewordene Gewalt an sich, wir sahen Erniedrigungen und heimliche Folterrituale, maßlose Selbstgeißelungen zur Steigerung oder Unterdrückung von Lust.

Als Herr Steiner an diesem Tag zur ersten Stunde in die Klasse kam, schlugen ihm, der ohne Helm auf seiner Vespa zur Schule gefahren war, nur altkluge Frotzeleien entgegen. Und mögen diese auch ironisch gemeint gewesen sein. Es vermittelte sich offenbar nicht. Denn Steiner explodierte förmlich in seinem Zorn über die gerade einmal wenige Wochen alte, allgemeine Helmpflicht für motorisierte Zweiräder. Verschreckt und doch voller Bewunderung hing die Klasse in den darauf folgenden 10 Minuten an seinen Lippen, während er in wütend gebellten Worten eine Litanei des Hasses auf die unsinnigen Regeln und Gesetze dieses Staates und die Intoleranz der deutschen Gesellschaft im Allgemeinen herunter betete. Danach herrschten Stille und Respekt. Steiners mit so viel Herzblut vorgetragene Ode an die Freiheit und Individualität jedes Einzelnen entzündete in unseren pubertierenden Schwärmerherzen ein loderndes Sonnwendfeuer. Mag das Thema Freiheit, die Befreiung unserer jungen Generation aus den Fesseln stumpfer und bis dahin nie hinterfragter gesellschaftlicher Zwänge, auch schon eine Weile in der Luft gelegen haben, für mich und einige Andere aus meiner Klasse war es dieser Wutausbruch unseres Lehrers, der die Lunte entzündete, der große Aha-Effekt, der uns die Augen weit öffnete. Er hatte recht. Nichts sollten wir einfach so hinnehmen, sondern uns die Freiheit, die wir so sehr ersehnten, einfach nehmen: ohne Rücksicht auf Verluste und vor allem ohne Rücksicht auf Andere, einfach das tun, was uns aus dem Moment heraus gefällt, keine Regeln mehr akzeptieren. Leben nach dem reinen Lustprinzip. Formulieren konnte ich all dies damals noch nicht, aber ich konnte es spüren, so, wie viele andere auch.

Zu viert, noch aufgewühlt von den Renitenz und Widerstand gegen die Staatsgewalt einfordernden Worten unseres Lehrers, stolperten wir in Richtung Kiosk, wo wir uns, wie sonst auch, belegte Brötchen und Kakao holen wollten. Eine ältere Dame in elegantem, sandfarbenem Heckflossen-Mercedes schickte sich zaghaft an, rückwärts in eine Parklücke zu steuern, just an der Stelle, an der wir gerade vorbei kamen. Ich glaube, jeder von uns erfasste ihre Ängstlichkeit, eine Ängstlichkeit, die Menschen in Situationen, die sie überfordern, verströmen wie Pflanzen die Sinne reizenden Blütenduft. Es sind diese kleinen, verräterischen Gesten, die man mehr unbewusst registriert denn bewusst wahrnimmt. Vielleicht hatte sich die Dame einmal zu oft umgedreht, um die tatsächliche Größe der Parktasche abzuschätzen, vielleicht war es auch ihr prüfender Blick auf den Ganghebel, ob der Rückwärtsgang wirklich schon drin ist – ein Blick, den ein routinierter Autofahrer ja nicht braucht, weil er einfach weiß, ob er den Gang bereits eingelegt hat – vielleicht aber war es auch ihr kurzes Recken, ihr Sich-Aufrichten mit Kopfdrehung nach vorne, um noch ein letztes Mal vor dem Anfahren die Größe des eigenen Wagens abzuschätzen, was ja ein geübter Autofahrer ebenfalls nicht braucht, weil er die Größe seines Wagens schlicht im Blut hat. Was auch immer es letztlich war, wir signalisierten jedenfalls spontan Hilfsbereitschaft, stellten uns, zwei und zwei vorne und hinten, an die Parklücke und wiesen die Dame mit den typischen, für den Fahrer gut sichtbaren ‚Komm-Weiter-Bleib-Stehen-Gesten‘ ein, wenngleich wir in diesem Fall die ‚Bleib-Stehen-Geste‘ erst vollzogen, nachdem sie mit Schwung in das hinter ihr parkende Auto gerauscht war. Anschließend ein letztes, betont vorwurfsvolles und natürlich Unverständnis signalisierendes Kopfschütteln. Dann gaben wir, die fassungslose Empörung der Dame als Lohn im Gepäck, johlend Fersengeld.

Herr Steiner hatte recht: Man sollte sich nie stumpf konform verhalten, sondern sich Freiheit nehmen, wo immer sie sich bietet. Das war eine Lektion, die wir gerne lernten, eine Lektion, die sich zudem mit einem Fingerschnippen zum Weltbild ausbauen ließ. Minuten später: Vis-a-vis unserer Schule, getrennt nur durch ein kleines Sträßchen, legte sich eine gepflegte Rasenanlage mit altem Baumbestand über die sanften Hügel der Talsohle und trennte das Schulareal von den römischen Thermalbädern der Stadt. Drei der alten Bäume bildeten, im Abstand von jeweils etwa zwei Metern zueinander, ein gleichseitiges Dreieck. Man konnte sie von nahezu jedem Klassenzimmer aus hervorragend sehen. Auch breiteten diese sicherlich einhundertzwanzig Jahre alten Kastanien ihr sommerliches Blätterdach in einer Entfernung zum Schulgebäude aus, die es gerade noch erlaubte, auch kleinere Regungen und Bewegungen eines Menschen, der sich unter diesem Blätterdach aufhielt, von den Klassenzimmern aus zu verfolgen.

Drei Mitschüler wurden angewiesen, die in der großen Pause Wache haltenden Lehrer abzulenken, sie in Gespräche zu verwickeln oder ins Schulgebäude zu locken. Das gab uns Gelegenheit, zu fünft einen Fiat 500 aus seiner Parklücke zu hieven und ihn etwa dreißig Meter weit zu den drei beschriebenen Kastanien zu schleppen, um ihn dort dann genau in besagtem gleichseitigen Dreieck, das die Bäume bildeten, abzustellen. Keine Chance, den Wagen aus diesem magischen Dreieck wieder herauszufahren, keine Chance, ihn ohne Muskelkraft zurück auf die Straße zu bringen. Als die junge Frau, welcher der Wagen gehörte, während der nächsten Schulstunde ratlos in der Parklücke stand und sich wieder und wieder suchend umdrehte, war der Unterricht in vermutlich allen Klassenzimmern unterbrochen. Und als die Hände der jungen Frau, in dem Moment, da sie ihr Auto erkannte, schließlich erschrocken zum Gesicht fuhren, rauschte das aufbrausende Gelächter von über fünfhundert Schülern durch das enge Seitental ins Zentrum der Stadt. Eine halbe Stunde später rückte die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen an. Gerade aber, als die jungen, kräftigen und hilfsbereiten Feuer-Teufelskerle zupacken wollten, fraßen sich auch schon, was für ein wunderbarer Zufall, bedrohlich bunte Rauchschwaden auf sie zu, krochen wie gewaltige Rauchmaden von den Hängen herab in Richtung Talsohle. Das stille Feuerwerk, welches das gesamte Tal binnen weniger Minuten zu einer wabernden und bunt leuchtenden Nebel-Koloratur symphonierte, war so dicht, dass niemand mehr auch nur die Hand vor Augen sehen konnte. Selbst Pjotr war über die Früchte seines Chemiebaukastens in Bezug auf Rauchdichte und Farbintensität mehr als überrascht. Er hatte die Rauchbomben unterschiedlicher Größe und Farbversprechen während der großen Pause aus einem Bastkorb heraus an seine Mitschüler verkauft, ohne die Wirkung jemals vorher getestet zu haben. Bei Preisen von 1,50 Mark bis 2,50 Mark pro Stück war sein Rotkäppchenkorb natürlich im Handumdrehen geleert und die Stadt präsentierte sich innerhalb der kommenden zwei Wochen als permanentes Farbdelirium.

Pjotr gehörte zu jenen Menschen, von denen man außer zu Legenden mutierten Gerüchten kaum etwas wusste. Legenden aber, die irgendwann zu vermeintlich sicherem Wissen wurden, weshalb in der logischen Folge nahezu jeder über ihn Geschichten von ‚ganz sicher‘ fremdartiger Lebensführung und Andersartigkeit zu erzählen hatte. Das erste, was ich über Pjotr hörte, war, dass er mit seiner Mutter LSD nahm und auch sonst ein wildes Leben mit ihr führte. Geschwister hatte er offenbar nicht. Sein Vater war Tscheche, angeblich ein untergetauchter Spion, aber ob er inzwischen tot war oder sich tatsächlich nur abgesetzt hatte, konnte niemand sagen. In jedem Fall übte Pjotr, der eine Klasse unter mir war, eine magische Anziehung auf mich aus, gerade weil so viele seltsame Geschichten über ihn kursierten. Auch sein Äußeres leistete den Gerüchten Vorschub, trug er doch zu einer Zeit, da gerade mal die ersten Blumenkinder vom allgemeinen Aufbruch in eine neue Zeit zeugten, schwarz – kein Leder, aber schwarze Jeans, weit geschnittene, schwarze Seeräuberhemden und einen langen, schwarzen Stoffmantel, der Graf Dracula alle Ehre gemacht hätte.

Eine ganze Traube von Schülern aller Klassen hing, jetzt nach Schulschluss, an Pjotrs Rockzipfel. Alle lachten, klopften ihm auf die Schultern oder forderten, orderten mehr, beglückwünschten ihn zu seiner farbenfrohen Veranstaltung, die uns alle mit feuerwerksfröhlicher Heiterkeit zurück in den Unterricht geschickt und uns den Schultag versüsst hatte. Im dichten Gedränge wurden wir beiden aufeinander zu geschoben, begegneten uns schließlich am Ausgang, zwinkerten uns zu. Und als auch ich ihm daraufhin zu seinen genialen Farbbomben gratulierte, lud er mich grinsend zu sich nach Hause ein und raunte mir noch zu, unser Kastanienprojekt sei schließlich auch nicht von schlechten Eltern gewesen.

Schon als ich seinen aus zwei Zimmern bestehenden Wohnungstrakt betrat, kroch mir neugierige Verunsicherung den Nacken hoch. Sein Bereich war durch einen dunklen, schweren Vorhang vom Rest der Wohnung getrennt, und sobald ich durch diesen Vorhang geschlüpft war, umfing mich Düsternis. Nur einige schwache, farbige Funzeln erhellten sein vom Tageslicht abgeschirmtes Reich. Die Regale waren überwuchert von geheimnisvollen Dingen und überall standen Gläser mit Formaldehyd, in denen eingelegte Tiere dümpelten. Hauptsächlich Spinnen und kleine Nager konnte ich ausmachen, aber auch undefinierbare Fleischteile von etwas Größerem. Eine penetrante Mischung aus Schweiß und chemischen Substanzen erfüllte die abgestandene Luft. Pjotr war blass, schmächtig und ein meist wortkarger Junge von zu diesem Zeitpunkt vielleicht sechzehn Jahren. Er hatte sehr lange, schwarze Haare, einen leichten Flaumbart und Teich-grüne Augen. Auf Fragen reagierte er meist mit Schweigen. Er gehörte zu jenen Menschen, bei denen man immer das Gefühl hatte, man müsste die Gesprächsinitiative ergreifen. Und wenn man sie dann ergriffen hatte, reute es einen bereits, weil sich unmittelbar der Gedanke aufdrängte, dass man besser geschwiegen hätte. Erst dachte ich, dass er sich vielleicht gerne geöffnet hätte, wenn er denn nur einen Weg aus seiner vermeintlichen Schüchternheit gefunden hätte. Die Ereignisse dieses Abends aber belehrten mich eines Besseren. Pjotr wusste viel über Chemie. Er experimentierte. Womit, das konnte oder wollte er mir nicht verraten. In jedem Falle köchelten, bereits als wir den Raum betraten, bunte Flüssigkeiten in Erlenmeyerkolben über bläulich lodernden Bunsenbrennern. Gegenüber seinen Apparaturen drückten sich ein selbst gebastelter Wohnzimmertisch und ein durchgesessenes Sofa in die dunkle Zimmerecke. Das Fenster in diesem Raum war nicht mit Gardinen abgehängt – er hatte es einfach mit Sperrholz zugenagelt. Woher der Raum Frischluft bezog, erschloss sich nicht.

Pjotr nickte in Richtung Wohnzimmertisch, auf dem, neben einer hölzernen und mit Intarsien verzierten Schatulle sowie einem Aschenbecher nur eine beeindruckend große, aus Chemiebauteilen gebastelte Wasserpfeife stand und fragte knapp:

„Magst Du?“

Ich antwortete: „Klar.“

Und so hockten wir uns auf das Sofa, schweigend, und er baute eine Mischung. Die meisten Kiffer nehmen Pi mal Daumen Tabak, erhitzen nach Gutdünken das Dope und mischen beides zügig zusammen. Nicht so Pjotr. Bei ihm dauerte die Zeremonie bestimmt eine halbe Stunde. Den Tabak wog er auf einer kleinen Messingwaage ab. Dabei legte er nacheinander mit ruhiger Hand mehrere winzige Gewichte in die zweite Waagschale, ließ die Schalen immer wieder zur Ruhe kommen, bis schließlich alles im Gleichgewicht war. Danach schüttete er den Tabak auf ein Holzbrett, verteilte ihn dort und begann, gröbere Pflanzenteile zu entfernen, bis nur noch feine Tabakfasern einer ganz bestimmten Größe übrig waren. Dann wiederholte er den Wiegeprozess. Seiner Schatulle entnahm er nun sein vielleicht fünf Gramm schweres Dopestück, erwärmte den harzigen Marokk zunächst nur zwischen seinen Händen. Dann begann er mit geschickten Fingern ein vierkantiges Stäbchen daraus zu formen, von dem er schließlich ein mit dem Lineal vermessenes Stück abschnitt. Im Anschluss wog er das geschnittene Stück ab und schien zufrieden mit dem Ergebnis. Er brauchte die Prozedur nicht zu wiederholen. Er stand auf, holte einen Bunsenbrenner aus dem Regal, entzündete ihn und begann, das Hasch mit einer Pinzette, die im Griffbereich mit einer Hanfschnur umwickelt war, darüber zu erhitzen. Immer wieder unterbrach er den Vorgang, hielt eine Art selbst gebasteltes Bimetallthermometer an das Hasch und bröselte die Rauschpflanze erst nach Erreichen der optimalen Temperatur in den vorbereiteten Tabak – natürlich nicht mit den bloßen Händen: Zuvor umwickelte er seine Finger mit Alufolie, von der er klebrige Reste später mit einem Messerchen abschaben und der austarierten Mischung hinzufügen konnte. Natürlich verwendete er auch zum Durchmischen der Ingredienzien nicht dilettantisch die Finger, wie es jeder andere Kiffer getan hätte, sondern einen Zick-Zick-Zylliss, eines jener neuartigen Küchengeräte der 70er Jahre, mit denen man Kräuter und Gemüse klein hacken konnte, ein Küchenutensil, das in Pjotrs Händen zum wissenschaftlichen Gerät aufgewertet wurde. Das garantierte ihm größtmögliche Präzision bei vernachlässigbarem Materialverlust. Pjotr war auf der Suche nach der wissenschaftlich messbaren, perfekten Mischung, die nach seiner Überzeugung dann zwingend zum perfekten Rausch führen musste. Pjotr hatte einen echten Hau weg. Das Ergebnis allerdings gab ihm, soweit ich dies dann noch beurteilen konnte, recht. Als ich allerdings später, nach einigen Stunden, aus einer Art Wachsfigurenstarre und einem tiefen, psychedelischen Farbrausch erwachte, stand plötzlich seine Mutter im Zimmer.

Sie war eine zierliche Frau Ende dreißig und sie trug eine enge, helle Hose, über der eine transparente, bis zum Bauchnabel geöffnete Bluse Träume gewährte und meinen Blick in ihrem Dekolletee, wie ein sanft von der Kupplungsscheibe abgleitendes Zahnrädchen, einrasten ließ, zwingend und unwiderruflich:

„Oh, Du hast Besuch, Puschka?! Dann reden wir später“, raunte sie, und ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie lasziv klang. Dabei beugte sie sich nach vorne und meine Augen folgten wie ein am Faden gezogenes Kasperle dem Nachschwingen ihrer sinnlichen, üppig weiblichen Brüste. Behutsam und zärtlich strich sie ihrem Sohn durch das lange, schwarze Haar. Dann wollte sie, so schien es jedenfalls, wieder gehen. Doch Pjotrs Gesichtszüge hatten sich plötzlich aufgehellt, als er seiner Mutter – ebenso schamlos direkt wie ich – in ihre geöffnete Bluse sah. Er stand auf, ging zu ihr und begrüsste sie, indem er ihr einen Kuss gab. Nun gibt es bekanntlich Küsse und Küsse. Und dieser Kuss fuhr mir in seiner unverschämten Anrüchigkeit direkt zwischen die Beine. Er stülpte seine Lippen in einer flüssigen Bewegung über die ihren, glitt dann von ihnen ganz langsam wieder ab, als würde er ihr Sahne von den Lippen zuzeln und saugte sie dabei ein kleines Bisschen an, nur, um sich schließlich mit einem leichten Schmatzen endgültig von ihnen zu lösen. Sie quittierte es, indem sie ihm in einer vollen, runden Bewegung über die rechte Arschbacke strich und kurz zupackte. Pjotr sah mich provokativ an und grinste. Dann ging er zurück zum Tisch, kniete sich hin und begann, eine neue Mischung zu bauen. Jetzt erst, als wäre die Begrüssung eine Einladung zum Bleiben, begann mich seine Mutter genauer zu betrachten. Ihr Blick tastete genüsslich meine Umrisse ab, verharrte kurz in meinem Schritt und wanderte schließlich hoch in mein Gesicht. Unsere Blicke trafen sich, verhakten sich, und während sie sich langsam heranpirschte, raunte sie:

„Wer ist denn Dein neuer Freund, Puschka? Was für ein hübscher Kerl. Den hast Du mir wohl bislang vorenthalten.“

Mir wurde heiß und kalt und ich wusste mir nicht anders zu helfen als in angelernter Höflichkeit aufzustehen, ihr meine Hand hinzustrecken und mich vorzustellen. Sie lachte nur, strich mir, anstatt die Hand zu ergreifen, mit ihrer geöffneten Handfläche durch meine, sagte:

„Ich bin Helena, hallo.“

Dann ließ sie sich entspannt in das Sofa fallen und auch ich setzte mich steif und irritiert neben sie in das tiefe, weiche Sitzmöbel.

„Na, worauf stehst Du denn so, René“, fuhr sie fort und ließ dabei ihre zarte Hand auf mein Knie fallen.

„Magst Du Frauen?“

Jetzt glitt ihre Hand an der Innenseite meines Schenkels hoch. Ich wurde puterrot, schielte verlegen zu Pjotr. Doch der grinste nur wie ein Honigkuchenpferd und ließ dabei keine Sekunde den Blick von uns. Mir schien, als würde er das Verhalten seiner Mutter nicht nur kennen und goutieren, sondern sogar erwarten. Mich dagegen zu sträuben, kam mir keine Sekunde in den Sinn. Tausend erotische Bilder verbotener Sexualität tobten durch meinen Kopf und ich konnte die Erektion nicht mehr verhindern.

„Magst Du es, wenn ich Dich berühre, kleiner Mann“, hauchte sie und wie beiläufig glitt ihre Hand über meinen knochenharten Schwanz.

„Huh, ich denke schon“, kicherte sie und packte kurzerhand fest zu. Mit einer knappen Aufwärtsbewegung seines Kopfes forderte mich Pjotr auf, darauf einzugehen und als ich immer noch starr wie ein Kaninchen verharrte, nahm Helena einfach meine Hand und führte sie in ihre Bluse. Ich griff, zunächst zaghaft, dann, als keinerlei Widerstand folgte, immer gieriger in ihre prallen, leicht hängenden Mutterbrüste und begann sie lüstern zu kneten. Für Pjotrs Mutter war es wie der Startschuss, das generelle Einverständnis und so lehnte sie sich zu mir herüber, öffnete mit nur wenigen Griffen meine Hose, legte mein Glied frei und stürzte sich darauf. Im sinnlichen Auf und Ab züngelte sie an den Rändern entlang, umspielte mit ihrer nassen Zunge meine Eichel, umschloss mit ihren Lippen den ganzen Schwanz und sog ihn derart gierig in sich hinein, dass mein geflutetes Sprachzentrum gurgelnd erstarb. Meine Augen drehten nach hinten weg und Pjotr, noch immer mit der Vorbereitung der nächsten Mischung beschäftigt, nickte nur noch grinsend, als wollte er sagen: „Genau, so ist es richtig. Schnapp ihn Dir, Mutter!“

Das Verruchte und verboten Laszive der ganzen Situation gaben mir den Rest, und ich spritzte binnen Sekunden alles in ihren Mund und in ihr Gesicht.