9,99 €

Mehr erfahren.

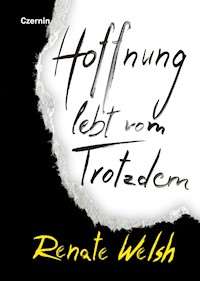

- Herausgeber: Czernin Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

»Hoffnung lebt vom Trotzdem« ist ein beeindruckendes Plädoyer für die Literatur als Hoffnungsträger der Zukunft. Denn Literatur ist wesentlich im Kampf gegen das Vergessen. Sie lotet Grenzen aus und regt zum Denken an. Sie kann Ängste nehmen und neue Hoffnung schenken, die Vergangenheit in Erinnerung rufen und die Zukunft wirkungsvoll erscheinen lassen. Wie durch Literatur Hoffnung entsteht und diese Hoffnung Vergangenes und Zukünftiges verbindet – all dies zeigt Renate Welsh auf eindrucksvolle Art und Weise in ihrem Essay, der auf einer Rede basiert, die sie anlässlich der Salzburger Festspiele 2021 zum Thema »Die Kunst ist die höchste Form von Hoffnung« gehalten hat. Dabei zeigt sie auch anhand anschaulicher Beispiele, wie durch Literatur die Geschichte des Einzelnen zur Geschichte des Ganzen wird und wie wichtig Hoffnung gerade in heutiger Zeit ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 34

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

HOFFNUNG LEBT VOM TROTZDEM

Renate Welsh

HOFFNUNG LEBT VOM TROTZDEM

Renate Welsh

Czernin Verlag, Wien

Gedruckt mit Unterstützung der Kulturabteilung der Stadt Wien, MA7 / Literaturförderung

Mit herzlichem Dank an Michael Kerbler und die Salzburger Festspiele für die Einladung zum Symposium »Die Kunst ist die höchste Form der Hoffnung« im Sommer 2021.

Welsh, Renate: Hoffnung lebt vom Trotzdem / Renate Welsh

Wien: Czernin Verlag 2022

ISBN: 978-3-7076-0760-4

© 2022 Czernin Verlags GmbH, Wien

Lektorat: Karin Raschhofer-Hauer

Satz und Covergestaltung: Mirjam Riepl

Druck: EuroPB

ISBN Print: 978-3-7076-0760-4

ISBN E-Book: 978-3-7076-0761-1

Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien

Wenn es keinen vernünftigen Grund

für Hoffnung gibt

ist sie Not-wendiger als je zuvor –

denen zum Trotz,

die aus Verzweiflung und Elend der Andren

ihrer eigenen Macht Schutzräume bauen.

Hoffnungslosigkeit

können wir uns erst wieder leisten,

wenn die Lage nicht mehr so verzweifelt ist.

Inhalt

HOFFNUNG LEBT VOM TROTZDEM

HOFFNUNG LEBT VOM TROTZDEM

Von Hoffnung zu sprechen in einer Zeit, in der schon die Pandemie jedem Diskurs ihren Stempel aufdrückt, in der es so leicht ist, in Mutlosigkeit abzudriften und damit den real existierenden Gefahren weitere Angriffspunkte zu bieten, ist schon kühn genug. Gerade ereignet sich aber auch noch das, was wir für völlig undenkbar gehalten hatten: Krieg in unserer Nachbarschaft. Nicht weiter von Wien entfernt als Vorarlberg fallen Bomben, brennen Häuser, sterben Menschen. Dennoch von Hoffnung sprechen?

Wie immer suche ich zunächst nach einer für mich gültigen Definition, scheitere jedoch kläglich. Ich glaube es liegt daran, dass mir die großen Worte im Lauf des Lebens immer brüchiger geworden sind. Beinahe alles, was ich je für Antworten hielt, ist inzwischen von Fragen überwuchert, kaum scheint irgendwo auch nur ein Ansatz für eine mögliche Antwort aufzutauchen, schießen neue Zweifel auf und breiten sich aus.

Die großen Worte, die Begriffe, die mit so viel Sehnsucht besetzt sind, teilen das traurige Schicksal des Missbrauchs durch die jeweiligen Inhaber der Macht und ihre Apologeten, und sie tragen schwer an den Folgen dieses Missbrauchs. Viele sind in Misskredit gefallen, viele haben ein jämmerliches Ausgedinge im Kitsch gefunden, auch in der gefährlichsten Gestalt des Kitsches, die in totalitären Regimen ihre reinste Ausdrucksform findet.

»Heimat« ist ein besonders trauriges Beispiel dafür. Ernst Bloch hat sie definiert als den Ort, wo noch keiner gewesen ist. Die rechten Parteien, die in so vielen Teilen der Welt grauenhaft große Gewinne verbuchen können, haben auch diesen Nicht-Ort besetzt.

»Wir sind die ›Heimatpartei‹« grölen sie unwidersprochen und sind heftig bemüht, ihr Besitztum mit immer höheren Mauern abzusichern. Dabei gelingt es ihnen allzu oft, sich als die einzigen Beschützer dessen auszugeben, was sie widerrechtlich an sich gerissen haben. Durch ständige Wiederholung überzeugen sie sich selbst und leider oft genug auch andere.

Früher dachte ich, ein ausgeprägtes Misstrauen gegenüber den so gewichtigen Begriffen sei vor allem unser Problem, deren Muttersprache vom Geifer eines Goebbels infiziert wurde, da durch all die Nebenbedeutungen, Anspielungen und Assoziationen, die in ihnen mitschwingen, mit ihrer Verwendung die Gefahr des Neuaufbrechens alter Geschwüre verbunden sein könnte. Inzwischen glaube ich, dass koloniale Vergangenheit und Rassismus andere Sprachwelten ähnlich gezeichnet haben, was ja inzwischen auch Gegenstand heftiger Kontroversen ist: Wer hat das Recht, in wessen Namen zu sprechen? Zu entscheiden, welche Themen, welche Wörter tabu sind für alle, die nicht unmittelbar persönlich betroffen sind? Und was macht Betroffenheit aus? Die Erfahrungen der Menschen, die sie gesprochen haben, hinterlassen eben Spuren in der Sprache – in jeder Sprache. Vielleicht liegt darin eine der Aufgaben für die Literatur.

Als Ludwig Wittgenstein formulierte: »Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt«, hat er meiner Überzeugung nach kein endgültiges Urteil gesprochen, sondern, im Gegenteil, eine Herausforderung in die Welt gesetzt. Die Grenzen der einzelnen Sprachen sind genauso unterschiedlich wie ihre Möglichkeiten – und das keineswegs nur, weil einzelne Sprachen einen größeren oder kleineren Wortschatz für bestimmte Dinge oder Bereiche haben.