6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

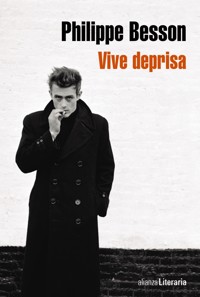

Über die Zwänge der Moral und die rettende Kraft der Worte

Philippe ist 17 Jahre alt und ein Außenseiter. Als hochbegabter Sohn des Schuldirektors, der wenig Kontakt zu den Mitschülern hat, lebt er in einem französischen Provinznest. Er fühlt sich von seinem Klassenkameraden Thomas, einem geheimnisvollen und charismatischen Winzersohn, angezogen und ist ganz verblüfft, als dieser sein Interesse erwidert. Thomas wird seine erste und große Liebe. Eine Liebe, die nur im Verborgenen gelebt werden darf und die für Thomas tragisch endet, weil er, geprägt durch die ländlichen Konventionen, seine sexuelle Identität sein Leben lang verleugnen wird. Ein authentischer und tief berührender Roman über Liebe und Identitätsfindung.

»Besson gelingt es, sehr genau, empathisch und ohne jede Peinlichkeit die Gefühle zweier fast Erwachsener zu beschreiben. Der Roman ist eine Hommage an das Schreiben und das Erzählen, die im besten Falle Leben retten können.« Dina Netz, Deutschlandfunk»

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 174

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Zum Buch:

Philippe ist siebzehn Jahre alt und ein Außenseiter. Als hochbegabter Sohn des Schuldirektors, der wenig Kontakt zu den Mitschülern hat, lebt er in einem französischen Provinznest. Er fühlt sich von seinem Klassenkameraden Thomas, einem geheimnisvollen und charismatischen Winzersohn, angezogen und ist ganz verblüfft, als dieser sein Interesse erwidert. Thomas wird seine erste und große Liebe. Eine Liebe, die nur im Verborgenen gelebt werden darf und die für Thomas tragisch endet, weil er, geprägt durch die ländlichen Konventionen, seine sexuelle Identität sein Leben lang verleugnen wird. Ein authentischer und tief berührender Roman über Liebe und Identitätsfindung.

Zum Autor:

Philippe Besson wurde 1967 in Barbezieux, einem Dorf in der Charente, geboren. 1989 ging er nach Paris, wo er zunächst als Jurist und Dozent für Sozialrecht arbeitete. 2001 erschien in Frankreich sein erster Roman Zeit der Abwesenheit (dt. 2008). Fortan veröffentlichte er fast jährlich einen neuen Roman. Hör auf zu lügen basiert auf seiner eigenen Lebensgeschichte. Der Roman stand wochenlang auf Platz 1 der französischen Bestsellerlisten, wurde mit dem renommierten Prix Maison de la Presse ausgezeichnet und wird derzeit in zehn Sprachen übersetzt.

Philippe Besson

Hör aufzu lügen

Roman

Aus dem Französischen von Hans Pleschinski

C. Bertelsmann

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Arrête avec tes mensonges« bei Éditions Julliard, Paris.

© 2017 Éditions Julliard, Paris

© der deutschsprachigen Ausgabe 2018

beim C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

Covergestaltung: www.buerosued.de, München

ISBN 978-3-641-22525-4 V002

www.cbertelsmann.de

In Erinnerung an Thomas Andrieu(1966 –2016)

Verlangen ließ sich nicht entfachen. Seit dem ersten Blick war es da oder hatte nie existiert. Es war das sofortige Begreifen der körperlichen Begierde oder war eben keines.

Marguerite Duras, Der Liebhaber

Er sagte: Ich war entschlossen, nie mehr Männer zu lieben, aber du hast mir gefallen.

Hervé Guibert, Verrückt nach Vincent

Mit bitterer Unwiderruflichkeit hatte ich erkannt, dass die Zeit aller Möglichkeiten, in denen sich treiben ließ, worauf man Lust hatte, vorbei war. Zukunft gab es nicht mehr. Alles war Vergangenheit und würde es bleiben.

Bret Easton Ellis, Lunar Park

Eines Tages, ich kann genau sagen, wann, das Datum kenne ich präzise, an jenem Tag also befand ich mich in einer Hotellobby, in einer Provinzstadt, eine Lobby mitsamt Bar, ich sitze in einem Sessel, ich unterhalte mich mit einer Journalistin, zwischen uns ein niedriger runder Tisch, die Journalistin befragt mich zu meinem gerade erschienenen Roman Ein Abschied, sie stellt Fragen zu Trennung, übers Briefeschreiben, ob Ferne wieder Verbundenheit schafft oder nicht, ich antworte, Antworten auf solche Fragen habe ich parat, ich antworte geradezu achtlos, die Wörter kommen wie von selbst, so mechanisch, dass mein Blick zugleich über die Leute in der Lobby streift, ihr Kommen und Gehen, das Einchecken und Auschecken, mir fallen Lebensläufe für die Abreisenden und Ankommenden ein, ich versuche mir vorzustellen, von wo sie eintreffen, wohin sie aufbrechen, das habe ich immer gerne gemacht, Unbekannten, mit denen sich kurz der Weg kreuzt, Leben anzudichten, fast ist es eine Besessenheit, mich für flüchtige Gestalten zu interessieren, und die scheint in der Kindheit angefangen zu haben, ja, ganz jung schon, jetzt erinnere ich mich, meine Mutter hat das beunruhigt, sie sagte: Hör auf mit deinen Lügen, sie sagte »Lügen« anstatt »Geschichten«, es blieb so, all die Jahre ging es weiter, und während ich auf die Fragen antworte, vom Schmerz verlassener Frauen spreche, lasse ich meinen Einbildungen freien Lauf, als ich mit einem Mal den Rücken eines Mannes erblicke, der einen Rollkoffer hinter sich herzieht, ein junger Mann, der gleich das Hotel verlassen wird, sein Gang, seine Haltung verströmen Jugendlichkeit, und auf der Stelle bin ich von dieser Erscheinung wie erschlagen, denn diese Erscheinung ist nicht möglich, eine Erscheinung, die es nicht geben kann, natürlich könnte ich mich irren, schließlich sehe ich das Gesicht nicht, von dort, wo ich sitze, kann ich es nicht sehen, doch als würde ich dieses Gesicht kennen, als wüsste ich, wem der Mann gleicht, sage ich abermals: Unmöglich, buchstäblich unmöglich, und doch rufe ich einen Vornamen, Thomas, ich schreie ihn fast, Thomas, und die Journalistin mir gegenüber erschrickt, sie saß über ihr Notizheft gebeugt, kritzelte gerade Stichworte, schrieb Sätze von mir hinein, und als hätte ich sie angeschrien, schnellt ihr Blick hoch, ihre Schultern verkrampfen sich, ich müsste mich entschuldigen, aber tue es nicht, bin gefangen von der entschwindenden Erscheinung und warte darauf, dass der geschriene Vorname wirkt, doch der Mann dreht sich nicht um, geht weiter, ich hätte daraus zu schließen, dass ich mich geirrt hatte, dieses Mal ganz und gar, eine Schimäre war’s gewesen, ein vom Hin und Her der Leute hervorgerufenes Trugbild, eine Illusion, doch nein, ich stehe auf, ruckartig, ich folge dem Enteilenden, nicht um nachzuprüfen, denn in diesem Moment bin ich mir sicher, recht zu haben, recht gegen das Richtige, gegen das Offensichtliche, ich hole den Mann auf dem Gehsteig ein, ich fasse ihm auf die Schulter, er dreht sich um und.

Kapitel eins 1984

Der Pausenhof eines Gymnasiums, ein geteerter Hof, der von alten Gebäuden aus grauem Stein mit großen hohen Fenstern umschlossen ist.

Heranwachsende mit Rucksack oder der Schultasche zwischen ihren Füßen reden, plappern in kleinen Gruppen, Mädchen mit Mädchen, Jungs mit Jungs. Schaut man genauer hin, erkennt man jemanden, der Aufsicht hat und kaum älter ist.

Es ist Winter.

Man sieht es am kahlen Gezweig eines in der Mitte gepflanzten Baums, der auch abgestorben sein könnte, an den feuchtkalt beschlagenen Fenstern, am Atemhauch, dem Warmreiben von Händen.

Mitte der Achtzigerjahre ist es.

Das wiederum ist erkennbar an der Kleidung, hautenge und hochtaillierte, daheim mit Chlorix gebleichte, nun hellscheckige Jeans, gemusterte Pullis; manche Mädchen tragen bunte knöchellange Wollleggins.

Ich bin siebzehn.

Mir ist nicht klar, dass ich niemals wieder siebzehn sein werde, weiß nicht, dass Jugend nicht dauert, dass sie nur ein Augenblick ist, dass sie entschwindet, und wird man sich dessen bewusst, ist schon Schluss, hat sie sich verflüchtigt, ist sie einem entglitten, einige um mich herum ahnen das und sagen es auch, die Erwachsenen wiederholen es, aber ich höre ihnen nicht zu, ihr Reden rinnt an mir ab, bleibt nicht haften, Wasser auf Entengefieder, ich bin ein Trottel, ein sorgloser Trottel.

Ich bin Schüler der Abiturklasse C des Élie-Vinet-Gymnasiums von Barbezieux.

Barbezieux, das gibt es gar nicht.

Sagen wir’s anders. Niemand kann behaupten: Den Ort kenne ich, ich kann ihn auf einer Frankreichkarte zeigen. Ich sollte vielleicht die immer selteneren Leser von Jacques Chardonne, gebürtig von dort, ausnehmen, der eine bezweifelbare »Glückseligkeit« in Barbezieux pries. Oder die viel Zahlreicheren, wobei sie sich vielleicht nicht erinnern werden, die ehedem die Nationalstraße 10 nahmen, um Anfang August in die Ferien nach Spanien oder in die Landes zu fahren, und die sich ebendort wegen einer unsinnigen Abfolge von Ampeln und einer Fahrbahnverengung regelmäßig im Stau wiederfanden.

Barbezieux liegt in der Charente. Dreißig Kilometer südlich von Angoulême. Fast am Ende des Departements, fast schon in Charente-Maritime, fast in der Dordogne. Der kalkige Boden ist für den Weinbau ideal, nicht so lehmig und kühl wie der zum Limousin hin. Meeresklima, die Winter sind mild und regnerisch, Sommer gibt es nicht immer. Soweit ich mich zurückerinnern kann, regiert Grau, ist es feucht. Gemäuerreste aus gallorömischer Zeit, Kirchen, Schlösser; unseres erinnert an eine Trutzburg, doch was gab es damals dort zu verteidigen? Drumherum: Anhöhen; es heißt, die Gegend sei hügelig. Ja, damit hat es sich auch schon ungefähr.

Dort wurde ich geboren. Damals gab es noch eine Entbindungsstation. Sie ist seit vielen Jahren geschlossen. Niemand kommt mehr in Barbezieux zur Welt, die Stadt ist dem Verschwinden geweiht.

Und wer kennt Élie Vinet? Angeblich war er der Lehrer Montaignes, auch wenn das niemals ernsthaft nachgewiesen wurde. Sagen wir, er war ein Humanist des 16. Jahrhunderts, Übersetzer von Catull und Rektor des Collège de Guyenne in Bordeaux. Und zufällig wurde er in Saint-Médard, einem Weiler, der zu Barbezieux gehört, geboren. Nach ihm wurde das Gymnasium benannt. Man fand keinen Überragenderen.

Wer erinnert sich überhaupt noch an die C-Abiturklassen? Heute heißen sie »S«, glaube ich. Auch wenn es nicht genau dasselbe meint. Damals waren es die angeblich strengsten, anspruchsvollsten Mathematikklassen, die einem die Pforten zu den Vorbereitungsstudien öffneten, was einen in die Grandes Écoles schleusen konnte, während die Übrigen nur zur Universität oder zur Fachhochschule verdammten, die man nach zwei Jahren abschloss, oder man blieb gleich dort hängen wie in einer Sackgasse.

Ich entstamme also einer längst entschwundenen Epoche, einer sterbenden Stadt, einer ruhmlosen Vergangenheit.

Dass niemand mich missverstehe: Ich bin darüber nicht untröstlich. So ist es einfach. Ich hatte keine Wahl. Wie jeder. Ich komme damit zurecht.

Siebzehnjährig sind mir die Gegebenheiten allerdings nicht allzu bewusst. Siebzehnjährig träume ich nicht von dem, was heute ist, auch nicht von irgendetwas Paradiesischem. Ich nehme, was mir angeboten wird. Ich entwickele keinerlei Ehrgeiz, bin nicht widerborstig, ich langweile mich nicht einmal.

Ich bin ein Musterschüler, der keine Stunde schwänzt, fast immer die besten Noten bekommt, der Stolz seiner Lehrer. Heute würde ich diesen Siebzehnjährigen ohrfeigen, nicht etwa wegen seiner guten Zensuren, sondern weil er immer nur seinen Richtern gefallen wollte.

Ich befinde mich mit den anderen auf dem Schulhof. Pause. Zwei Stunden Philosophie habe ich hinter mir (»Lassen sich zugleich die Freiheit des Menschen und das Vorhandensein des Unbewussten bejahen?« Uns wurde versichert, dass dies ein typisches Abithema sein könnte.) Ein naturwissenschaftlicher Kurs steht mir bevor. Die Kälte beißt mir in die Wangen. Ich trage einen Strickpullover mit viel Blau. Ein labbrig gewordener Pullover voller Fusseln, den ich viel zu oft anhabe. Jeans und weiße Turnschuhe. Obendrein Brille. Neuerdings. Ohne dass klar ist, warum, sind meine Augen im Jahr davor erheblich schlechter geworden, Kurzsichtigkeit innerhalb weniger Wochen, das Brilletragen wurde mir verordnet, ich habe gehorcht, was auch sonst? Mein Haar ist lockig, fein, die Farbe meiner Augen spielt ins Grün. Ich bin nicht schön, doch ich falle auf; das weiß ich durchaus. Nicht wegen meiner Erscheinung, nein, wegen meiner Noten wird geflüstert: Er ist toll, viel besser als die Übrigen, er wird es weit bringen, wie sein Bruder, die Stars der Familie, von hier und jetzt werden viele nirgendwohin aufsteigen, mir beschert das ebenso viel Zuneigung wie Ablehnung.

Ich bin dieser junge Mann da, im Winter von Barbezieux.

Mitschülerinnen und Mitschüler um mich herum heißen Nadine A., Geneviève C., Xavier C. Ihre Gesichter haben sich meinem Gedächtnis so eingeprägt, wie andere und spätere ihm entschwunden sind.

Aber nicht sie sind es, denen mein Augenmerk gilt.

Vielmehr einem Jungen weiter weg, der zwischen zwei gleichaltrigen Kumpeln gegen eine Mauer gelehnt steht. Ein Bursche mit wildem Haarschopf, schon ein bisschen Bart, dunkel blickenden Augen. Ein Junge aus einer anderen Klasse. Vorabitur D. Eine andere Welt. Zwischen uns eine unüberwindliche Grenze. Vielleicht eine aus Verachtung. Zumindest der Geringschätzung.

Und ich, ich sehe nur ihn, den hochgewachsenen, feingliedrigen und zurückhaltenden Jungen, der nicht spricht, dem es genügt, unbewegt und sogar ohne ein Lächeln den beiden anderen zuzuhören.

Ich kenne seinen Namen. Thomas Andrieu.

Ich sage es Ihnen ohne Umschweife: Ich bin der Sohn des Lehrers, des Schuldirektors. Und ich bin in einer Grundschule, acht Kilometer von Barbezieux entfernt, aufgewachsen, im Erdgeschoss die einzige Dorfklasse, im ersten Stock die Wohnung, die uns zugewiesen worden war.

Mein Vater war von der Vorschule bis zum Ende der Grundschule mein Lehrer. Sieben Jahre Unterricht bei ihm, er im grauen Kittel, wir hinter unseren Holzpulten, sieben von einem Ölofen beheizte Jahre, an den Wänden die Karten von Frankreich, des damaligen Frankreich, ein Frankreich mit seinen Flüssen und Nebenflüssen, den Städtenamen, größer oder kleiner je nach Einwohnerzahl, gedruckt von der Verlagsbuchhandlung Armand Colin, und vor den Fenstern der Schatten zweier Lindenbäume, sieben Jahre, in denen ich ihn im Unterricht mit »Monsieur« und »Sie« anredete, nicht etwa, weil er mich darum gebeten hätte, sondern um mich nicht hervorzutun, mich nicht von meinen Kameraden zu unterscheiden, doch auch weil er die Autorität darstellte, dieser Vater, die fraglose Autorität. Nach dem Unterricht blieb ich mit ihm im Klassenraum, um meine Schularbeiten zu machen, während er die Stunden des nächsten Tages vorbereitete, in seinem großen Heft mit kariertem Papier waagerechte und senkrechte Striche einzeichnete und die leeren Felder mit seiner schönen regelmäßigen Schrift füllte. Er stellte das Radio an, er hörte die Interviewsendung Radioscopie von Jacques Chancel. Ich habe es nicht vergessen. Aus solch einer Kindheit stamme ich.

Mein Vater verlangte von mir gute Noten. Ich durfte nicht unbegabt, nicht einmal mittelmäßig sein. Ich sollte ganz einfach der Beste sein. Nur einen Platz gab es für mich, den ersten. Er behauptete, dass Lernen zum Glück führe, dass man nur durch Lernen »mit dem Fahrstuhl nach oben« gelange. Er wollte, dass ich auf die Grandes Écoles komme, etwas anderes stand nicht zur Debatte. Ich habe gehorcht. Wie bei der Brille. Zwangsläufig.

Kürzlich bin ich an diesen Ort meiner Kindheit, das Dorf, das ich seit so vielen Jahren nicht betreten hatte, zurückgekehrt. Ich bin mit S. gefahren, damit er Bescheid weiß. Während der Gitterzaun mit seiner hängenden Glyzinienfülle noch dasteht, wurden die Linden gefällt, und die Schule selbst ist seit Langem geschlossen. Wohnungen wurden eingebaut. Mit dem Finger habe ich auf mein Zimmer gezeigt. Ich habe versucht, mir die neuen Bewohner vorzustellen, vergebens. Danach sind wir wieder ins Auto gestiegen, und ich habe ihm die Stelle gezeigt, an die alle zwei Tage ein Lieferwagen, ein alter Citroën, als fahrender Tante-Emma-Laden kam, den Kuhstall, wo wir Milch holten, die Kirche mit ihrem brüchigen Putz, den abschüssigen Friedhof, den Wald, in dem Anfang Oktober Maronen wuchsen. Er konnte sich nicht vorstellen, dass ich von hier stammte, aus dieser so bäuerlichen, erdigen Welt, dieser langsamen, fast reglosen, versteinerten Welt. Er sagte mir: Dazu brauchte es schon einiges, Willen, um dich hier zu etwas werden zu lassen. Er sagte nicht: Ehrgeiz, Mut oder Hass. Ich habe ihm geantwortet: Mein Vater hat es für mich gewollt. Ich selbst wäre hier wohl stecken geblieben, in dieser Kindheitskapsel.

Ich weiß nicht, wessen Sohn Thomas Andrieu ist, und auch nicht, ob das die geringste Bedeutung hat. Ich weiß nicht, wo er wohnt. Damals wusste ich nichts von ihm. Nur Abschlussklasse D. Und das wilde Haar, der dunkle Blick. Den Namen, weil ich ihn schließlich in Erfahrung gebracht hatte. Scheinbar einfach so, eines Tages, mit einer Miene und in einem Ton, als ginge es um nichts, gleich danach ein anderes Thema. Aber nach mehr habe ich nicht gefragt.

Vor allem will ich nicht, dass jemand von meinem Interesse an ihm weiß. Denn vor allem will ich nicht, dass sich gefragt wird, weshalb ich mich für ihn interessiere.

Denn diese Frage würde nur die Gerüchte schüren, die über mich im Umlauf sind. Es heißt, ich würde »Jungen mehr mögen«. Dass meine Hände sich manchmal mädchenhaft bewegen, wird bemerkt. Und in Sport bin ich nicht gut, eine Null im Turnen, unfähig, eine Kugel zu stoßen, einen Speer zu werfen, Fußball und Volleyball sind mir egal. Außerdem mag ich Bücher, lese viel, oft sieht man mich mit einem Roman in Händen aus der Bibliothek des Gymnasiums kommen. Nichts ist bekannt über eine Freundin von mir. Das reicht, um einen gewissen Ruf zu nähren. Ja, wenn ich irgendwo langgehe, ertönt laut von Weitem oder geflüstert die Beleidigung »der dreckige Schwule« (manchmal auch einfach nur »Schwuchtel«), was ich möglichst nicht wahrnehmen will, worauf ich niemals antworte, sondern vielmehr die größte Gleichgültigkeit zur Schau stelle, so, als hätte ich es nicht gehört (als ließe es sich überhören!). Was meinen Fall noch verschlimmert: Ein waschechter und rüstiger Heterosexueller hätte sich niemals so etwas an den Kopf werfen lassen, er hätte lauthals protestiert, dem Beleidiger die Fresse poliert. Wer es zulässt, der bestätigt.

Das stimmt, ich »mag Jungen mehr«.

Doch bin ich noch nicht fähig, diesen Satz auszusprechen.

Meine Neigung habe ich sehr früh entdeckt. Mit elf wusste ich es. Mit elf hatte ich verstanden. Ich fühle mich damals zu einem Jungen im Dorf, mit dem Vornamen Sébastian und zwei Jahre älter als ich, hingezogen. Das Haus, in dem er nicht weit von uns wohnt, besitzt ein Nebengebäude, eine Art Scheune. Nach dem Erklimmen einer wackeligen Leiter betritt man einen Raum, in dem alles Mögliche verstaut wird. Sogar eine Matratze. Auf dieser Matratze wälze ich mich das erste Mal umschlungen mit Sébastian. Wir sind noch nicht in der Pubertät, aber sind neugierig auf den Körper des anderen. Sein Glied ist das erste, das ich in die Hand nehme. Er gibt mir den ersten Kuss. Die erste Umarmung, Haut auf Haut, mit ihm.

Elfjährig.

Es kommt auch vor, dass wir uns in der ruhigen Zeit im Wohnwagen meiner Eltern in der Garage nebenan verkriechen (zu Frühlingsanfang wird er dann auf dem Platz der Campingfreunde von Saint-Georges-de-Didonne aufgestellt, wo wir das Wochenende verbringen, Strandwanderungen machen, am Meeressaum Spritzgebäck und auf dem Markt Sandgarnelen kaufen, die wir dann zum Aperitif aus unseren Trinkschalen verspeisen). Ich weiß, wo der Schlüssel ist. Wir fühlen uns in unserem Versteck sicher, es ist dunkel, wir können uns genauer befühlen, keine Scham hemmt uns.

Heute bin ich über unsere Frühreife verblüfft, denn zu jener Zeit gab es kein Internet, nicht einmal Videokassetten, kein Pay-TV, Pornos hatten wir niemals gesehen, und trotzdem wussten wir, was zu tun war, stellten uns geschickt und einfühlsam an. Gewisse Dinge muss man nicht lernen, sogar als Kind nicht. In der Pubertät werden wir noch einfallsreicher sein. Sie kommt schnell.

Die Offenbarung ist für mich keineswegs niederschmetternd. Im Gegenteil, sie entzückt mich. Erstens, weil sie unbeobachtet stattfindet und weil Kinder auf heimliche Spiele, Verborgenes, in das Erwachsene sich nicht einmischen können, erpicht sind. Dann, weil ich nichts Schlimmes daran finde, Freude zu empfinden; ich genieße es mit Sébastian, zwischen Vergnügen und Fehler erkenne ich keinen Zusammenhang. Letztendlich, weil ich ahne, dass die ganze Situation mich besonders macht. Ich werde nicht all den Übrigen gleichen. Ich werde mich unterscheiden. Ich werde nicht länger der Musterknabe sein. Dem Rudel werde ich nicht folgen müssen. Instinktiv verachte ich Rudel. Das hat sich nicht geändert.

Später also schlägt mir die Brutalität entgegen, die dieser mutmaßliche Unterschied hervorruft. Ich vernehme die berüchtigten Verunglimpfungen, zumindest ätzende Anspielungen. Ich sehe um mich herum übertrieben weibische Gesten, affig baumelnde Hände, theatralischen Augenaufschlag, angedeutete Fickbewegungen. Um auf diese Rohheit nicht reagieren zu müssen, schweige ich. Aus Feigheit? Vielleicht. Notgedrungen eine Methode, um mich zu schützen. Doch niemals werde ich wankelmütig. Niemals werde ich denken: Ich tue Schlechtes, oder: Ich hätte besser wie alle anderen werden sollen, oder: Ich werde lügen, damit sie mich akzeptieren. Niemals. Ich stehe zu dem, was ich bin. Gewiss nur still. Doch in entschlossener Stille. Stolz.

Den Namen habe ich behalten. Thomas Andrieu.

Ich finde, es ist ein schöner, ein sehr passender Name. Noch weiß ich nicht, dass ich eines Tages Bücher schreiben, Personen erfinden werde, denen ich Namen geben muss, aber ich habe schon ein Gefühl für die klangliche, fließende Übereinstimmung. Ich weiß immerhin auch, dass Vornamen manchmal die Herkunft verraten, ein Milieu, und dass diejenigen, die sie tragen, einer bestimmten Ära angehören.

Ich werde entdecken, dass Thomas Andrieu zur trügerischen Identität wird.

In den Sechzigerjahren wurden nicht viele Thomas genannt (denn »mein« Thomas wird 1984 achtzehn sein). Die Jungen heißen eher Philippe, Patrick, Pascal oder Alain. In den Sechzigerjahren sind Christophe, Stéphane, Laurent noch häufiger. Im Grunde kommt Thomas erst richtig in den Achtzigerjahren in Mode. Also ist dieser Junge mit den schwarzen Augen seiner Zeit voraus. Oder vielmehr seine Eltern sind es. Das schlussfolgere ich. Doch das stimmte, wie ich erfahren sollte, nicht. Es war der Vorname eines früh verstorbenen Großvaters, damit hatte es sich.

Sodann ist Andrieu rätselhaft. Der Name eines Generals, eines Geistlichen oder aber Bauern könnte es sein. Immerhin scheint der Name, ohne dass ich genau erklären könnte, warum, auf Grundbesitz zu deuten.

Kurz, ich kann mir alles vorstellen. Und darauf verzichte ich nicht. An einigen Tagen stammt T. A. aus einer unkonventionellen Familie, die mit den Mai-Unruhen von 1968 sympathisiert hat. An anderen Tagen ist er ein leicht verwilderter Bürgersohn, wie es bisweilen bei Sprösslingen vorkommt, die ihre verklemmten Eltern ärgern wollen.

Meine Sucht, Lebensläufe zu erfinden; ich hatte es bereits erwähnt.

Jedenfalls wiederholte ich den Vornamen für mich und in aller Stille liebend gern. Ich bin wahnsinnig gefühlsselig; das hat sich seither übrigens kaum geändert.

Ich halte mich an jenem Morgen also auf dem Schulhof auf und beobachte heimlich Thomas Andrieu.