Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

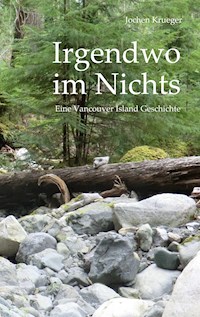

Eigentlich wollte er nur ein Ferienhaus auf Vancouver Island kaufen, findet sich dann aber ohne Erinnerungen und ohne Orientierung mitten im Wald in einem demolierten Auto auf einem Holzhaufen wieder. Es beginnt ein verschlungener Weg zurück in Richtung Zivilisation. Auf der anderen Seite der Welt starten Freunde die Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen, der in diesem Fall aus einer Insel mit einer Fläche von 31.285 km² besteht, auf der über 700.000 Men-schen wohnen, und Bären und Pumas sich in schier endlosen Wäldern tummeln.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 421

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

1.T

2.S

3.S

4.T

5.S

6.T

7.S

8.T

9.S

10.T

11.S

12.T

13.S

14.T

15.S

16.T

17.S

18

19.T

20

21

22

23.T

NACHSCHLAG

SCHLUSSBEMERKUNGEN

WER UND WO

Wer sich ganz auf Toms Erlebnisse konzentrieren möchte, der kann bis zum Kapitel 18 die S-Kapitel weglassen. Umgekehrt kann man auch die T-Kapitel bis einschließlich 16 überspringen, wenn man die Geschichte ausschließlich aus der Perspektive der Freunde miterleben will.

1.T

Jetzt fuhr er schon so viele Kilometer auf dieser engen und kurvenreichen Schotterstraße in Richtung Gold River. Vor einer guten halben Stunde hatte er die „Stadt“ verlassen, die ihre Besucher mit dem Hinweis verabschiedet, dass der Letzte doch bitte das Licht ausmachen möge.

„Warum bin ich überhaupt dahin gefahren?“, fragte er sich. Eigentlich suchte er eine günstige Immobilie irgendwo auf dieser Insel, fern ab von dem Ort, den er bisher als seine Heimat bezeichnete. Günstig sind die Häuser und Wohnungen schon, aber diese Lage … Gut, nicht überall in Canada findet man eine Kneipe, in der eine junge Frau, die so gar nichts Asiatisches an sich hat, in einem grün glänzenden Kimono, Turnschuhen und Essstäbchen in den Haaren bedient. Eigentlich erinnerte ihn der Gastraum mehr an einen Saloon, in dem sich schon vor hundert Jahren die wenigen Einheimischen und Waldarbeiter betrunken haben, um die Einsamkeit wenigstens für eine kurze Zeit vergessen zu können. Der einzige Unterschied bestand in dem Flatscreen und einigen Spielautomaten. Und nicht überall gibt es einen Supermarkt mit halb leeren Tiefkühltruhen und einem Zettel, der verspricht, dass jeder Wunsch erfüllt werden könne … in ein paar Tagen ..., und der von Immigranten aus dem indischen Kulturkreis betrieben wird, und in dem die Verkäuferin fast jedem erklärt, sie habe ihn schon mal irgendwo getroffen. Die Karte in dem kleinen Café, das im vorderen Teil des Supermarkts direkt links vom Eingang mit kleinen Tischen und ein paar „antiken“ Stühlen aufgebaut war, erschien recht übersichtlich. Er hatte sich einen Hamburger mit Pommes und dazu einen Kaffee bestellt. Eine kleine Stärkung vor dem Ritt zurück an die Ostküste der Insel konnte sicherlich nicht schaden.

Der Hamburger samt Beilagen wurde nach einer knappen halben Stunde von einer Frau im Sari serviert. `Ganz schön international hier‘, dachte er. Jedenfalls machte der Burger einen guten Eindruck. Er sah nicht nach der Massenware aus, die man bei den großen Ketten über die Theke gereicht bekam. Der erste Bissen bestätigte den Eindruck. Er war froh, sich zu diesem Experiment durchgerungen zu haben, denn das Loch in seinem fülligen Magen hatte schon Dimensionen erreicht, die zu einer gewissen Geräuschentwicklung im tieffrequenten Bereich führten. Sprich: Sein Magen knurrte wie ein Bär.

Während er aß, schweiften seine Gedanken ab in eine Ära vor dem entrümpelten Zustand, in dem sich Tahsis jetzt befand. Es muss schon eine harte und gefährliche Zeit gewesen sein, als man noch mit riesigen Handsägen und Äxten die hölzernen Giganten erlegte, von denen manche zuvor mehrere hundert Jahre ungestört wachsen durften. Und man konnte froh sein, wenn der Schlafplatz, den man für einige wenige Stunden benutzen durfte, wenigstens trocken war und nicht zu sehr nach dem vorherigen Nutzer stank. Einen groben Eindruck davon, wie es damals gewesen sein muss, hatte er sich noch gestern im Museum in Campbell River verschaffen können. Heute haben die Baumriesen keine Chance mehr, wenn die Maschinen anrücken um den Wald regelrecht umzupflügen. Zurück bleiben nur Baumstümpfe, aufgewühlter Boden und enorm hohe Haufen, in denen all das Holz vor sich hin qualmt, das man industriell nicht nutzen kann. So viele Holzöfen könnten damit eine lange Zeit während der feucht-kalten Winter Wärme spenden, dürfen sie aber nicht. Das Treibholz des Waldes blieb einfach liegen.

Vor der Abfahrt hatte er seinen Bedarf an Müsliriegeln, Chips und Cola für die nächsten Tage (120 kg Lebendgewicht bedürfen einer gewissen Menge an Kalorien) gedeckt, soweit es die Auslagen des Supermarktes zuließen, hatte alles in einer Plastiktüte verstaut, die besser eine Kühltasche gewesen wäre, und deponierte sie jetzt in Reichweite vor dem Beifahrersitz. Dann startete er den Motor seines Mietwagens und setzte sich in Bewegung gen Osten.

Die kurze Episode schien sich vor einigen Wochen abgespielt zu haben. Das Ruckeln seines fahrbaren Untersatzes ging ihm auf den Senkel und hatte sein Zeitgefühl kräftig durchgeschüttelt. Schon lange war ihm kein anderes Fahrzeug mehr begegnet, nicht einmal ein Grader, der die so genannte Straße in einem Zustand hielt, dass man dieses Nest überhaupt erreichen konnte. Jetzt finge es zu allem Überfluss auch noch an zu regnen. ‚Da werde ich die Karre vor der Rückgabe wohl noch waschen lassen müssen‘, dachte er, denn von der eigentlichen Farbe würde nach diesem Trip nun wirklich nichts mehr zu erkennen sein, und es entsprach nicht seinen Vorstellungen, eine geliehene Sache mit zu deutlichen Gebrauchsspuren zurück zu geben. Dunkelheit verdrängte langsam das Tageslicht. Bis jetzt waren es insgesamt schon fast 100 Kilometer ohne einen Zentimeter Asphalt. Die Farbe des Chevrolet Equinox war eins geworden mit der matschigen grauen Fahrbahn. Die Scheibenwischer schafften nur noch ein weniger verschmiertes Feld auf der Windschutzscheibe, die nun wirklich keine klare Sicht mehr bot. ‚Wenn das so weiter geht, muss ich mir noch einen Lappen besorgen, um den Wischern helfen zu können‘, dachte er. Aber wo? Auf den nächsten Kilometern gab es weder eine Tankstelle, noch eine andere Einkaufsmöglichkeit. Es nervte ihn gewaltig, dass er neben der Aussicht durch den graubraunen Film auf der Windschutzscheibe auch noch das Klappern dieses US-amerikanischen Produkts ertragen musste. Dass sich diese Kisten in Europa nicht verkaufen lassen, ist wirklich kein Wunder. Gut – dort sind die meisten Straßen besser, als diese Verbindung zwischen Gold River und Tahsis, aber trotzdem …

Die Hälfte musste er doch eigentlich geschafft haben. Die Scheibenwischer hoppelten jetzt mit einer Mischung aus Quietschen und Rumpel über den Dreck. Das nicht zu lokalisierende Klappern hielt sich sehr konsequent. Das Geräusch des Schotters, der pausenlos gegen den Unterboden geschleudert wurde, hob seine Stimmung auch nicht besonders. Und das alles ohne Musik, denn das Radio hatte seinen Betrieb schon vor etlichen Minuten nach einer längeren Rauschperiode vollständig eingestellt. Das Letzte, was aus den Lautsprechern plärrte, war die Werbung eines Immobilienmaklers, der wortmalerisch die Vorzüge von Tahsis zu erklären versuchte. Welch eine Ironie, nachdem er sich eben selbst einen Eindruck davon verschafft hatte, warum die Häuser und Wohnungen dort so günstig zu bekommen waren. Hätte er doch bloß seinen MP3-Player aktivieren können. Aber den hatte er, genauso wie sein Smartphone, im Hotel vergessen. Es blieb ihm nur der Lärm des Autos. Zwischendurch versuchte er, seine eigene Stimme als Unterhaltungsmedium zu verwenden, aber ihm gingen schon bald die Texte aus. Pfeifen konnte er nicht. Wenn er es versuchte, klang es meist nur nach Dampfbügeleisen. Und außerdem musste er sich auf das Fahren konzentrieren, um den Weg nicht vollständig aus den jetzt doch sehr müden Augen zu verlieren.

Plötzlich tauchte ein grelles Licht auf, dem zufolge als Nächstes eine Linkskurve zu umrunden sein müsste. Die Lampen, die für die blendende Erscheinung verantwortlich waren, schienen sehr hoch montiert zu sein, also entweder ein Pickup oder ein Truck. Es zeigte sich ein Langholztruck von der Wald- und nicht von der Highway-Sorte, was bedeutete, dass es gleich eng würde, extrem eng. Er bremste ab. Mit dem, was jetzt passierte, hatte er aber nicht gerechnet: Mit einem Schlag setzte das Radio wieder ein: „Wheels“ von den Foo Fighters. Fast gleichzeitig traf ein anders gearteter Schlag seinen Chevy irgendwo hinten. Das Heck driftete nach rechts, wo aber leider keine Straße mehr war, sondern nur noch eine unregelmäßige bewachsene Fläche, die steil abfiel und unmittelbar hinter einer kaum das Straßenniveau übersteigenden Buschreihe begann. Der Motor heulte auf. Die Räder hatten die Bodenhaftung verloren. Der Flug in dem sich horizontal um die eigene Achse drehenden und ganz bestimmt nicht für solche Betriebszustände gebauten Auto dauerte gefühlte Stunden. Die Orientierung hatte er völlig verloren. „Oben“ war das einzig Eindeutige, was er in diesem Moment noch erkennen konnte. Grüne und braune Muster aus horizontalen Linien schossen im Scheinwerferlicht vor seinen Augen vorbei. Es schien ihm, als würde er in ein dunkles Meer abtauchen, aber gleichzeitig klang es nach den Bürsten einer Waschanlage. Wie eine Schraube schnitt sich der Wagen immer tiefer in das hölzerne Gewirr. Völlig surreal erschien ihm, dass ausgerechnet jetzt das Radio einwandfrei funktionierte. Mr. Grohl sang im besten Stereosound, den die Musikanlage liefern konnte, jedoch begleitet von Kratzen, Knarzen und extrem lautem, aber unrhythmischem Knacken und Bersten, etwas von „when the wheels come down“. Seine Gedanken kreisten nur noch um die Frage, wie und wo der Wagen wohl am Ende seiner Luftfahrt zur Landung ansetzen würde. Die Rotationsgeschwindigkeit nahm ab. Dafür fühlte es sich immer mehr so an, als ob einer Aufzugskabine das Halteseil durchgeschnitten worden wäre. Die Fahrzeugfront neigte sich beängstigend. Seine Stoßgebete beschränkten sich einzig auf die Bitte, dass der Wagen sich nicht überschlagen möge. „… when the wheels touched ground …“ Sie wurden erhört: Es kam nicht zum Überschlag. Es knackte und krachte gewaltig, aber der befürchtete harte Aufschlag auf dem Waldboden blieb aus. Die Flugbahn seines Autos kreuzte ausgerechnet einer dieser Scheiterhaufen, über deren Existenz er in Tahsis vor sich hin philosophiert hatte, während er auf abgebissenen Stücken seines Hamburgers kaute. Es war allerdings sein Glück, dass dieses Kissen aus frischem Unterholz, aufgehäuften Ästen und dünnen Stämmen dem Flug des Equinox ein merklich abgefedertes Ende setzte. Das Auto bewegte sich noch, allerdings nur noch vorwärts, jetzt mit einem Winkel von etwa 60 Grad abwärts in Richtung Oberkante Erdreich. In seinem Kopf hatte die Rotation noch kein Ende gefunden, als sich das nächste Hindernis mit einem heftigen Schlag bemerkbar machte und die Landebahn drastisch verkürzte. Es war ein gigantischer Baumstumpf, der sich gegen die Front des Chevys stemmte. Volltreffer. Licht aus. Diese finale Holzberührung fiel zusammen mit den sich öffnenden Airbags, die ihm erst das letzte Bisschen Sicht, dann die Luft und schließlich das Bewusstsein nahmen. Er war verloren irgendwo im Nichts.

2.S

Das Smartphone zwitschert. Nein, es ist nicht die Melodie des Wecktons, die eigentlich um diese Zeit den Raum erfüllen und den Startschuss in den neuen Tag geben soll. Der Klingelton kommt dem Weckton heute zuvor. Es ist 6:12 Uhr, und das auch noch an einem Freitag.

„Guten Morgen. Wer stört?“

„Ich bin’s, Sarah. Stör‘ ich wirklich?“

„Du bist gut. Hast du mal auf die Uhr gesehen?“

„Nee. Warum?“

„Mal was von Zeitverschiebung gehört?“

„Oh. Stimmt ja. Tschuldigung.“

“Nicht so schlimm. … Was ist denn los?“

„Du weißt doch, dass Tom ein kleines billiges Haus auf Vancouver Island sucht“, sagt Sarah am anderen Ende der Leitung in einem Tonfall, der nichts Gutes vermuten lässt. „Er meldet sich sonst jeden Donnerstag. Hat er aber heute … nee, war ja gestern … nicht. Stattdessen hat vorhin so ein Hotelfuzzi aus Campbell River angerufen. Der hat so genuschelt, dass ich seinen Namen nicht verstanden habe. Und einen seltsamen Akzent hatte der auch noch. Jedenfalls fragte er mich, ob Tom vielleicht ohne Gepäck nach Hause gekommen wäre. Seit letztem Dienstag habe er seinen Schlüssel nicht mehr an der Rezeption abgeholt, und bezahlt hatte er auch nur bis vorgestern.“

„Komisch … Tom ist doch sonst so zuverlässig. Dann scheint er ja einen großen Teil der Woche fernab eines Telefons verbracht zu haben.“

„Könnte sein. Aber wo?“

„Gute Frage. Die Insel ist riesig, aber ich kenne keinen Ort, von dem aus man nicht innerhalb von zwei Tagen wieder in Campbell River landet, es sei denn, man wandert. Aber ein Langstreckenläufer ist Tom doch nicht, oder hat er etwa eine neue Leidenschaft für sich entdeckt?“

„Nein. Jedenfalls habe ich nichts davon mitbekommen.“

„Gut, dass er wenigstens eure Telefonnummer beim Einchecken hinterlegt hat. … Weißt du, ob Tom noch andere Freunde auf der Insel hat, bei denen er untergekommen sein könnte?“

„Keine Ahnung. Neue Bekanntschaften hat er nie erwähnt. Die letzte Zeit erzählte er immer nur von Maklern und den enormen Preisen an der Ostküste der Insel.“ Nach einer Pause ergänzt Sarah noch mit einem leichten Schluchzen: „Klaus, ich mache mir große Sorgen. Sowas kenne ich von Tom nicht.“

„Ich rufe gleich meine Freunde an. Die Zeit passt ja noch“, schlage ich vor. „Kannst du mir bitte noch sagen, in welchem Hotel er abgestiegen ist?“

„Reserviert hatte er nicht. Er sprach nur immer von einem Quinsam Hotel. Vielleicht habe ich mich aber auch verhört“, sagt sie mit unsicherer Stimme. „Sag‘ mir bitte sofort Bescheid, wenn du was rausbekommen hast.“

„Sicher. Ich melde mich nachher. Versprochen.“

„Gut. Bis dann“, höre ich sie noch sagen, bevor sie aufgelegt.

Eins ist an der Geschichte seltsam: Das Quinsam Hotel ist vor einiger Zeit bis auf die Grundmauern abgebrannt. Außer einem geschotterten Parkplatz existiert auf dem Gelände jetzt nichts mehr. Wo sollte Tom also untergekommen sein?

Das Bad ruft nicht, es brüllt: Schnell unter der Dusche durch und Zähne putzen, dann noch meinen Kater Max versorgen, der vorhin mit heftigem Geklopfe den Auftrag zur Reinigung seiner Toilette erteilt hat. Lautstark Geschichten erzählend kommt er jetzt angeschlichen und wuselt um meine Füße herum. Der genaue Inhalt seiner Stories wird mir wohl ewig verborgen bleiben.

Als ich auf dem Weg zur Küche am Telefon vorbeikomme, denke ich erst, dass es eigentlich schon etwas spät ist, um in British Columbia anzurufen. Aber Sarahs Anliegen scheint sehr dringend zu sein. Also versuche ich es trotzdem. Nach dem fünften Tut macht es kurz „klack“, und ich höre die vertraute Stimme meines Freundes, den alle nur Hunter nennen. Womit er sich diesen Namen verdient hat? Keine Ahnung. Seine Eltern hatten Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg in Richtung Canada verlassen. Ihnen verdankt er den „typisch canadischen“ Namen Johannes in seinem Pass. Gerufen haben sie ihn immer „Hans“, was er nie ausstehen konnte. Vielleicht liegt darin der Grund dafür, dass er sich schon recht früh einen Spitznamen ausgesucht hat, der nach seinem Heimatland klingt und trotzdem mit H anfängt.

Nachdem wir die neuesten Neuig- und Nettigkeiten ausgetauscht haben, frage ich Hunter, ob er sich einmal nach Tom erkundigen könne. In groben Zügen erzähle ich ihm die Geschichte, auch, dass er im Quinsam Hotel absteigen wollte, das ja nun mal leider nicht mehr existiert.

„Ich schick‘ dir gleich ein Foto von ihm per Email“, sage ich, lege auf, gehe zum Rechner und fange an, nach einem möglichst aktuellen Bild von Tom zu suchen. Es dauert, doch dann finde ich zufällig eins, das erst knapp einen Monat alt ist. Wir hatten zusammen einem großen Musikgeschäft in Köln einen Besuch abgestattet, wo ich ein paar Kabel für mein Studio kaufen wollte. Er hatte sich im Ausstellungsraum direkt in eine Fender Strat verliebt, und wollte, dass ich Sarah, die zu Hause geblieben war, weil sie den Laden nicht ausstehen konnte, ein Bild von ihm zusammen mit dem guten Stück schicke. Dieses Foto ist wohl eines der letzten, das vor seiner Abreise nach Canada aufgenommen wurde. Also schicke ich es auf seinen Weg um die halbe Welt.

Wie versprochen rufe ich Sarah an.

„Ja, hallo.“

„Hier ist Klaus.“

Ich berichte ihr ausführlich von meinem Gespräch mit Hunter und dem Brand im Quinsam Hotel.

„Oh nein! Was machen wir denn jetzt?“

„Kannst Du mal nachsehen, ob du die Nummer des Hotels noch in der Anrufliste finden kannst?“

„Mach ich sofort.“ Und schon ist das Gespräch beendet.

Ohne die Telefonnummer wird es die Suche nach der berühmten Nadel in einem Heuhaufen, der in diesem Fall aus einer Insel mit einer Fläche von 31.285 km2besteht, auf der über 700.000 Menschen wohnen, und Bären und Pumas sich in schier endlosen Wäldern tummeln.

Das Telefon klingelt.

„Ich hab‘ sie“, tönt es aus dem winzigen Lautsprecher, nachdem ich den grünen Punkt auf dem Display mit einem Finger getroffen habe. Sarah diktiert mir eine 10-stellige Zahl.

„Prima. Ich setze mich gleich an den Computer und vergleiche Telefonnummern.“

Im Flur hämmert es wieder. Sch…, ich hatte ganz vergessen, das Katzenklo zu säubern. Das mag mein lieber Kater überhaupt nicht. Genug Rennerei und Arbeit für die nächsten Minuten. Dann noch schnell in die Küche und eine Hälfte einer Tüte Nassfutter in den Napf füllen, begleitet von Max‘ allmorgendlichem Schauspiel. Laut schmatzend nimmt er schließlich sein Frühstück ein und schleicht danach zufrieden schnurrend von dannen.

In der virtuellen Welt des Internets bitte ich die „Yellowpages“ von Campbell River um Unterstützung. Über 800 Treffer gibt es zum Suchbegriff „Hotel“. Zum Glück wird auch eine Rückwärtssuche angeboten, bei der ich die Nummer eingebe. Nach wenigen Sekunden steht fest: Es gibt sie wirklich. Und zwar gehört sie zu einem Motel in der Nähe des Big Rock am South Island Highway. Ein Anruf mitten in der Nacht wäre wohl ziemlich unhöflich und sinnlos, denn die Nachtschicht wird mir kaum mit irgendwelchen Informationen weiterhelfen können und dürfen.

Ich schreibe Hunter noch schnell eine weitere Email mit den neuesten Erkenntnissen. Vielleicht findet er durch sein persönliches Netzwerk später etwas mehr heraus. Außerdem bitte ich ihn, die Räumung von Toms Zimmer hinauszuzögern, denn wer weiß, welche dezenten Hinweise er dort hinterlassen hat.

Nächster Anruf bei Sarah.

„Ja?“

„Nein.“

„Blödmann. Für solche Scherze hab‘ ich jetzt echt keinen Kopf.“

„Sorry. Ich habe das Hotel gefunden.“

„Prima!“ Sie scheint sich wirklich über diese Nachricht zu freuen. „Viel machen können wir aber im Moment nicht. Auf der anderen Seite der Welt ist es jetzt ungefähr Mitternacht. Jetzt müssen wir etwas Geduld haben.“

„Ich weiß“, klingt es enttäuscht aus Deutschland.

„Ich melde mich später wieder. Lass den Kopf nicht hängen. Wir werden Tom schon finden.“

„Deinen Optimismus würde ich gerne teilen können.“

Die folgenden Stunden würde ich normalerweise im Studio verbringen. Vor ein paar Jahren hatte ich ein kleines Haus in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs von Killarney günstig erstanden. Dort verbringe ich seitdem einen Teil des Jahres mit dem Zusammenstricken kurzer Musikstückchen, die sich ganz gut als Hintergrundmusik für Filmchen, Präsentationen und so ein Zeug verkaufen lassen. Hier, in dem alten Bruchsteinhaus mit seinen zwei Zimmern, einer kleinen Küche und einem Minimum an Bad und Flur, kommen mir die besten Ideen. Vielleicht liegt es an der Umgebung, vielleicht auch an den Kneipen im Ortszentrum, in denen es an fast jedem Abend handgemachte Musik zu hören gibt. Jetzt in der Nebensaison ist die Auswahl zwar geringer, aber dafür trifft man mehr Einheimische, als im Sommer, wenn ganze Scharen von Asiaten und Osteuropäern den Ortskern überfluten.

Irgendwie schreit mein Hirn nach frischer Luft und einer Abkühlung. Also am besten erst mal raus ans Meer. Die endlose Weite, Wellen, Wind und Sand helfen mir immer wieder, meine Gedanken zu sortieren. Ich packe meine Motorradklamotten und gehe zum Schuppen, um die über zehn Jahre alte BMW ans Tageslicht zu schieben. Eigentlich ist es das falsche Vehikel für Irland, denn die Tage ohne Regen stellen eindeutig eine Minderheit dar, aber ich habe das Gefühl, als hätte ich so mehr Platz auf diesen engen Straßen mit dem für mich immer noch herausfordernden Linksverkehr.

Langsam fahre ich durch die Stadt bis zum Kreisverkehr am Ende der Port Road und folge dann ein paar Kilometer dem Ring of Kerry. Es ist noch recht früh am Tag, wenig Verkehr, aber wenigstens schon deutlich über 10°C. Es geht durch dichte Wälder, vorbei an einsamen alten Häusern, durch kleine verträumte Ortschaften und schließlich parallel zum Wasser. Nach einer knappen Stunde erreiche ich Inch Beach. Es ist Ebbe. In weiter Ferne schwappt das Salzwasser träge auf den nassen Sand. Der Westwind hat ganz schön aufgefrischt. Dichte, tiefhängende Wolken drängen in die Bucht. So wie es aussieht, scheint es bei Glenbeigh zu regnen. Möwen drehen ihre Runden im Tiefflug über dem durchnässten Teil des jetzt bei Niedrigwasser frei liegenden Meeresgrunds. Weit draußen verbindet sich das Grau des Himmels mit dem des Wassers. Der Horizont ist kaum zu erkennen.

Während ich allein durch den Sand stapfe, drehen sich meine Gedanken um Tom? Sollte er sich viele tausend Kilometer entfernt einfach so abgesetzt haben? Kann ich mir nicht vorstellen. Von Freunden oder gar einer Freundin auf Vancouver Island hat er nie etwas erzählt. Weitere denkbare Alternativen wären Opfer eines Verbrechens oder eines Unfalls. Ziemlich übel. In beiden Fällen hätten sich die zuständigen Behörden aber bestimmt schon längst bei Sarah gemeldet, was aber nicht geschehen ist. Wenn Tom nicht so fußfaul wäre, hätte es sein können, dass er sich in den ausgedehnten Wäldern verlaufen hat. Die Orientierung geht unter dem Dach der grünen Giganten, den kreuz und quer auf dem Boden verteilten Ästen, umgestürzten Bäumen und den überall dazwischen dicht an dicht wachsenden Farnen sehr leicht verloren. Die Wildnis ist dort nicht so aufgeräumt, wie die Wirtschaftswälder in Deutschland, und Wanderwege sind meist nur mit farbigen Bändern gekennzeichnet, die nicht immer dort hängen bleiben, wo sie eigentlich hingehören.

Eine ganze Weile schlendere ich noch über den Strand, bis irgendwann der innere Wecker schrillt: Max braucht die zweite Hälfte aus der Tüte und frisches Wasser. Also, zurück zum Motorrad. Es hat hier immer noch nicht angefangen zu regnen. Zum Glück! Die Rückfahrt verläuft ohne besondere Vorkommnisse, was auf den Straßen hier eher selten gesagt werden kann.

An der Haustür erwartet mich mein Haustiger schon, vorwurfsvoll blickend, und brummelt etwas Unverständliches in seine Schnurrhaare.

„Ich weiß, ich bin spät dran, sorry.“

Ein kurzer Hopser, um in die richtige Laufrichtung zu gelangen, und schon schreitet er erhobenen Hauptes und mit eben solchem Schwanz voran in Richtung Küche. An der Spüle angekommen, schütte ich den Rest des Nassfutters in seinen Blechnapf. Es folgt dasselbe Schauspiel, wie jeden Morgen und Mittag: In voller Größe stellt er sich am Unterschrank hoch, leckt die Reste des von der Grobreinigung der Gabel am linken Zeigefinger klebenden Futters mit seiner weichen rauen Zunge ab. Danach Marschformation zu seinem Futterplatz.

Zur Ablenkung und Beruhigung nehme ich mir im Studio eine der Gibsons vom Ständer, schließe sie an einen der Amps an und beginne relativ unkoordiniert auf den Saiten herum zu zupfen und zu schlagen. Heute klingt alles schief und schrill, genauso, wie es im Moment in mir aussieht. Es will mir nicht gelingen, das elende Warten auf eine Nachricht aus Canada erträglicher zu gestalten. Zu große Ungeduld. Viel zu früh sehe ich nach. Nichts, wie sollte es auch anders sein.

Aus den letzten Wochen vor Toms Aufbruch gibt es einige Emails, die ich mir nochmal vornehme. Er schrieb ziemlich viel von seinem Plan, sich einen Rückzugsort auf Vancouver Island suchen zu wollen. Warum hat sich diese fixe Idee bloß in ihm festgesetzt? Über große Rücklagen verfügt er nicht. Und wie er es geschafft hat, Sarah die Sache schmackhaft zu machen, ist mir immer noch schleierhaft. Sie hatte tatsächlich zugestimmt, dass er sich allein vor Ort auf die Suche macht. Vor jetzt schon fast drei Wochen war er in Frankfurt in eine Maschine mit Ziel Vancouver gestiegen.

Jetzt, vor dem Hintergrund seines Verschwindens, frage ich mich, ob es vielleicht doch seine Absicht gewesen sein könnte, den Kontakt nach Deutschland mit einem radikalen Schnitt zu beenden. Oder steckte er etwa wieder in einer seiner depressiven Phasen und hatte sein Untertauchen bis ins kleinste Detail vorbereitet, ohne dass es jemand gemerkt hatte? Vor einigen Jahren hatte Tom massive Probleme mit Angststörungen. Größere Menschenansammlungen hat er über eine ganze Zeit gemieden. In ein Flugzeug hätte man ihn damals nicht zu setzen brauchen. Keine fünf Minuten hätte er darin ausgehalten. Sich so ins Unbekannte hineinzuwerfen, setzt eine Willenskraft voraus, die ich ihm nie zugetraut hätte.

Ich muss Sarah unbedingt fragen, ob sie irgendwelche Reiseunterlagen finden kann. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als sie wieder anrufen. Es dauert eine Weile, bis ich ihre müde und niedergeschlagene Stimme höre.

„Ja hallo.“

Sie klingt, als wäre sie in Gedanken in einer völlig anderen Welt unterwegs.

„Wo hab‘ ich dich denn hergeholt?“

„Aus dem Badezimmer.“

„Wie geht‘s Dir?“

„In meinem Kopf rotiert alles. Ich kann nicht mehr klar denken, bin heute auch nicht zur Arbeit gefahren. Das hätte keinen Sinn gemacht.“

„Kann ich mir gut vorstellen. Aber jetzt was Anderes. Könnte wichtig sein. Glaubst du, du findest vielleicht irgendwo in Toms Chaos irgendwelche Buchungsunterlagen, vielleicht sogar eine Kopie der Mietwagenreservierung?“

„Weiß ich so nicht. Wofür brauchst du die?“

„Wir könnten zum Beispiel nachhören, ob das Auto abgegeben wurde, oder ob es auch den Weg nach Hause noch nicht gefunden hat.“

„Ich seh‘ nach. Wird aber wahrscheinlich etwas dauern.“

„Kein Problem. Dann bis später. Und lass bitte den Kopf nicht hängen. Wir werden ihn schon finden.“

Outlook meldet sich. Eine Email mit Emilys Adresse im Header liegt im Eingang. Die Neuigkeiten darin sind nicht besonders erfreulich. Hunter hat dem Motel am South Island Highway einen Besuch abgestattet und dort mit einem aus Indien stammenden Mitarbeiter namens Mahesh gesprochen. Er hat Hunter auf den Datenschutz verwiesen, und dass er nicht irgendjemanden in das Zimmer eines Gastes hineinlassen könne, nur weil der ihm ein Foto zeige und irgendeine Geschichte erzähle. Wenigstens bestätigte er, dass es sich um Tom handelt, der seit einigen Tagen nicht wieder aufgetaucht sei, und dass er es einrichten könne, das Zimmer für die nächsten Tage erst mal so zu belassen, wie es ist. Er würde die hinterlegte Kreditkarte weiter belasten. Anschließend war Hunter noch bei einem Kumpel, einem Polizisten. Von einem Unfall mit Beteiligung eines deutschen Touristen wusste der nichts. Er habe nur von einem ortbekannten Typen erzählt, der völlig besoffen in der Nähe der Einmündung zur Willis Road vom Inland Island Highway abgekommen und im Straßengraben gelandet war. Der Fahrer sei unverletzt aus dem Wagen geklettert und hatte später noch in den Streifenwagen gekotzt. Sonst gab es in den letzten Tagen nur die üblichen Blechschäden. Von einem anderen schweren Unfall in der Nähe wusste er nichts. Bei der Feuerwehr hatte Hunter nach dieser Auskunft nicht mehr nachgefragt. Er erinnerte mich wieder daran, dass er im Laufe der Jahre schon viele Geschichten von Leuten gehört habe, die auf der Insel von Büschen, Bäumen und Seen verschluckt worden sind, einfach verschwunden, nie mehr gefunden.

Wenigstens ist jetzt sicher, dass Tom in dem besagten Hotel abgestiegen war, und dass sein Zimmer für ein paar weitere Tage unverändert bleiben würde. Also werde ich Sarah wohl mit einem weiteren Anruf belästigen müssen.

„Hier ist schon wieder Klaus. Hunter hat sich gemeldet.“

„Und? Hat er etwas rausbekommen?“

„Im Hotel kommt er nicht weiter, hat aber dafür gesorgt, dass das Zimmer unangetastet bleibt. Er hat noch mit einem Polizisten gesprochen, der aber von nichts wusste.“

„In Toms Papierkorb lag ein zerknüllter Ausdruck der Mietwagenbuchung. Wenn der Inhalt noch stimmt, wollte er am Flughafen in Vancouver ein Auto abholen.“

„Dann kennen wir jetzt schon mal das Hotel und wissen, woher er sein Auto hat. Ist doch was.“

„Was sollen wir jetzt tun?“

„Eine Vermisstenanzeige aufgeben oder selbst rüber fliegen und suchen.“ Zugegeben: Letzteres war nicht wirklich ernst gemeint.

„Tom würde bestimmt nicht gerne von der Polizei gesucht. Lass es uns selbst versuchen.“

Also tatsächlich die komplizierteste und teuerste Variante.

„Dann brauchen wir schnellst möglich einen Flug nach Vancouver und einen Mietwagen. Treffen wir uns in Vancouver oder wo?“

„Mir wäre sehr recht, wenn ich nicht allein nach Canada fliegen müsste.“

„Gut, dann Dublin oder irgendwo in Deutschland. Soll ich mich drum kümmern?“

„Wäre mir schon sehr lieb. Du kennst dich doch wesentlich besser damit aus.“

Ganz Unrecht hat sie damit nicht, obwohl es auch bei meinen Buchungen schon diverse Pannen gegeben hat.

„Gilt Dein Reisepass noch? Hast du eTA?“

„Mein Reisepass ist neu, hab‘ ich erst im letzten Jahr geholt. Aber was ist das Andere für ein Zeug?“

„Einreiseformalitäten für Canada, keine große Sache. Du müsstest mir dafür nur ein paar Daten aus deinem Reisepass zukommen lassen.“

„Ich schicke dir gleich eine Kopie“, sagt sie und legt auf, ohne weitere Worte zu verlieren.

‚Dann wartet jetzt eine ganze Menge Arbeit auf mich‘, denke ich, und schreibe meinen beiden Canadiern, dass Sarah und ich zu Besuch kommen werden.

Keine fünf Minuten später treffen die Scans der Plastikseiten aus Sarahs Reisepass ein.

Jetzt geht sie los, diese verdammte Suche nach einem einigermaßen bezahlbaren Flug. Nach einigen vergeblichen Recherchen auf diversen Webseiten werde ich fündig, und zwar mit einem Ergebnis, das es für mich etwas umständlich macht und viel Zeit kosten wird: Von Dublin über Frankfurt nach Vancouver. Ich schicke Sarah die Flugdaten. Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten: „BUCHEN!“

Der Rest des Tages vergeht mit der Eingabe von Daten, die die Neugier der Fluggesellschaft und der canadischen Einwanderungsbehörde befriedigen sollen. Einen Mietwagen brauchen wir auch noch. Weiter wühle ich mich durch das WorldWideWeb. Schließlich finde ich einen günstigen genau bei dem Unternehmen, das auch Tom einen Wagen zur Verfügung gestellt hatte.

Zum Abschluss des Tages bekommt Max noch etwas Trockenfutter und frisches Wasser. Kurz vor dem Einschlafen plumpst etwas auf mein Bett: Mein Kater. Mit den Vorderpfoten beginnt er, gegen meine Füße zu trampeln. Die Hinterpfoten schwirren wild durch die Luft. Nach ein paar Minuten hat der allabendliche Spuk ein Ende. Er hopst mit einem leisen Stöhnen zurück auf den Boden und kurz darauf höre ich sein Kauen im Flur. Trockenfutter fressen funktioniert nicht geräuschlos.

3.S

Für alle weiteren Reisevorbereitungen bleibt mir nur noch ein halber Tag. Der Flug geht morgen um 05:05 Uhr ab Dublin, was bedeutet, dass ich heute Abend den letzten Zug in Richtung der irischen Hauptstadt nehmen muss. Vorher muss ich aber noch meine Nachbarn Hazel und Shay als Versorgungspersonal für Max engagieren. Sie kennen ihn ganz gut. Beruht auf Gegenseitigkeit. Wenn die beiden abends manchmal vorbeikommen, flüchtet er nicht hinter das Sofa, wie bei fast allen anderen Besuchern. Hazel und Shay sind die nettesten Nachbarn, die man sich vorstellen kann. Hazel wohnt schon ihr ganzes Leben lang in Killarney, und das sind immerhin schon gut 70 Jahre. Shay hatte sie vor fast fünfzig in Cork auf der Party einer Freundin kennengelernt. Nur wenige Monate nach der ersten Begegnung heirateten sie und ließen sich in dem Haus nieder, in dem sie jetzt immer noch wohnen.

Im Schnellverfahren packe ich nur das absolut Notwendigste in meinen Koffer. Mein Laptop und eine Videokamera landen im Handgepäck, außerdem mein altes Navi, das zwar absolut nicht auf dem neuesten Stand ist, aber bei den wenigen Veränderungen auf Vancouver Island immer noch gute Dienste leistet. Mein Fernglas quetsche ich vorsichtshalber auch noch in den Rucksack. Könnte nützlich sein.

Kurz vor Mittag gehe ich rüber zu meinen Nachbarn. Bevor ich überhaupt eine Chance hatte, zu klingeln, reißt Hazel schon die Haustür auf.

„Ich hatte schon gehört, wie deine Haustür zuknallte“, sagt sie mit einem verschmitzten Grinsen im Gesicht.

„Entschuldigung. Ich muss die Tür unbedingt mal aushängen und ein paar Millimeter abhobeln. Im Moment hab‘ ich aber ein ganz anderes Problem …“

„Komm rein. An der Haustür kann man das bestimmt nicht lösen.“

Wir gehen in die Küche, wo Shay am Tisch mit der bunt gemusterten Wachstuchtischdecke sitzt, die rechte Hand am Henkel seiner Kaffeetasse, vertieft in die Tageszeitung, die vor ihm liegt. Erst, als ich direkt neben ihm stehe, scheint er mich zu wahrzunehmen.

„Guten Morgen Klaus! Du hast dich ja genauso reingeschlichen, wie es sonst nur dein Max macht.“

„Wie, der besucht euch? Kein Wunder, dass ich ihn manchmal nicht finde.“

„Jetzt setz‘ dich endlich“, tönt es aus Richtung der Spüle. „Was hast du denn für ein Problem?“

„Wie, hat sich unser Deutscher etwa wieder in die Nesseln gesetzt?“, fragt Shay leicht sarkastisch nach.

„Nein“, entgegne ich. „Ich habe eine große Bitte.“

„Was denn für eine Bitte?“, hakt Hazel nach.

„Könnt ihr euch in den nächsten beiden Wochen um Max kümmern? Ich muss heute Abend in Richtung Canada aufbrechen.“

Ich erzähle ihnen ohne großartige Ausschmückungen die Geschichte von Toms Verschwinden. Die Zustimmung zur Übernahme der Katerbetreuung kommt ohne zu zögern. Wir plaudern anschließend noch eine gute halbe Stunde, dann muss ich zurück zur mittäglichen Routine.

Mein pelziger Mitbewohner wartet schon an der Tür und gibt unmissverständlich die Bestellung für sein Mittagessen auf. Nach getaner Servicearbeiten versorge ich mich in dem Burgerladen in der New Street, oder „an tSráid Nua“, wie es im Original heißt, aber kaum noch jemand auszusprechen weiß, wenigstens nicht außerhalb Killarneys. Die Innenausstattung verfrachtet einen in eine andere Zeit und an einen anderen Ort: Amerikanisches Restaurant in den sechziger Jahren, mit roten, dick gepolsterten Kunstledersitzbänken und den klappernden Auswahleinrichtung für passende Musik an jedem Tisch. Die Größe der hier servierten Burger würde sogar genügen, um auch dem dicksten Amerikaner ein gewisses Sättigungsgefühl zu vermitteln.

Nach der üppigen Mahlzeit ergänze ich im nahen Supermarkt noch den Katzenfuttervorrat. Es wäre mir schon sehr peinlich, wenn meine Nachbarn etwas nachkaufen müssten, damit Max nicht auf Diät käme. Obwohl, schaden würde es ihm nicht, so dick, wie er während der letzten Monate geworden ist.

Mit der Einkaufstüte in der Hand laufe ich zum Bahnhof, beschaffe am Automaten in der Eingangshalle die Fahrkarte für heute Abend. Leider gibt es keine direkte Verbindung. Nun ja, man kann nicht alles haben. Noch knapp fünf Stunden bleiben bis zum Aufbruch.

Im irischen zu Hause angekommen, checke ich die Emails. Erst hängt Outlook, dann die Internetverbindung. Nachdem endlich ein Zugang möglich ist, sehe ich eine Email von Sarah. Sie wird am Terminal 1 im Flughafen Frankfurt gleich hinter der Sicherheitskontrolle auf mich warten, schreibt sie.

Weil der Computer sowieso läuft, verschaffe ich mir noch schnell einen groben Überblick über günstige Immobilien auf Vancouver Island. Wo könnte Tom gesucht haben? Billige Häuser sind auf der Insel äußerst rar. Den südlichen Teil der Ostküste kann man in diesem Zusammenhang getrost vergessen. Viel zu teuer. Tom hat zwar eine gute Stelle, aber ohne zusätzliche Finanzspritze die Summen zu stemmen, die dort für Häuser oder Wohnungen aufgebracht werden müssen … unmöglich. Bleiben nur der Norden um Port Hardy und einige Orte im Westen, wie zum Beispiel Tahsis und Zeballos, wobei ich inständig hoffe, dass er an Letztere keinen einzigen Gedanken verschwendet hat. Die Preise dort passen zwar zu seinem mutmaßlichen Budget, aber solche Sonderangebote fordern ihren Tribut an anderer Stelle.

Viertel nach sieben stehe ich auf dem Bahnsteig in Killarney und warte auf den Zug nach Dublin. Ziemlich kühl ist es. Keine Überraschung für Ende März. Die Lautsprecher knarzen. Eine kaum verständliche Ansage schallt über den nur spärlich bevölkerten Bahnsteig. Die paar Silben, die ich aufschnappe, lassen den Schluss zu, dass der Zug Verspätung haben wird. Kein Problem, denn in Dublin werde ich ausreichend Zeit haben, um zum Flughafen zu kommen.

Kurz vor acht plärren die Lautsprecher wieder los und verkünden die baldige Ankunft des Zuges. Wenig später beginnen weit weit weg drei winzige Lichtpunkte in der Dunkelheit zu leuchten, die stetig größer werden. Die Gleise beginnen zu singen. Vertraute Geräusche eines bremsenden Zugs nähern sich. Die letzten Wagons rumpeln mit einer so enormen Geschwindigkeit an mir vorbei, dass ich sie ohne Anstrengung zu Fuß leicht überholen könnte. Nachdem der Zug zum Stehen gekommen ist, öffnen sich die Türen. Nur wenige Fahrgäste steigen nach dem Schaffner aus. Ich suche mir einen Platz im zweiten Wagen von vorne. Eine 4-er Sitzgruppe ist noch frei. Genug Platz für mich, meinen Koffer und das Handgepäck. Ich ziehe die Jacke aus und setze mich auf den Sitz am Fenster in Fahrtrichtung. Ein schriller Pfiff, dann kommt Bewegung in den Zug. Ganz langsam gleiten Lichter der Stadt an den Fenstern vorbei. Erst als kein Haus mehr neben den Gleisen zu sehen ist, nimmt er weiter Fahrt auf. Durch die Fenster sieht man nur noch Dunkelheit und einige Büsche, auf die das Licht der Innenbeleuchtung fällt. Das monotone Rattern der Räder auf den Gleisen ermüdet zwar, aber einschlafen darf ich nicht, wenigstens nicht auf dem ersten Teilstück der Reise. In Mallow heißt es umsteigen. Ein Buch unterstützt mich bei meinem Kampf gegen die Müdigkeit.

Als ich auf Seite 38 angekommen bin, wird der Bahnhof von Mallow angekündigt. Also packe ich meine sieben Sachen und schwanke langsam in Richtung der Ausgangstür, an der ich allerdings noch ein paar Minuten warten muss, bis die Bremsen zu pfeifen beginnen, und der Zug in Schrittgeschwindigkeit über Weichen hoppelnd in den Bahnhof einfährt. Mein Anschlusszug wartet schon, doch der Bahnsteigwechsel samt Gepäck gestaltet sich schwieriger, als erwartet, denn der Aufzug zur Überführung streikt.

Im IC nach Dublin, der deutlich besser ausgelastet ist, dauert es eine Weile, bis ich einen Platz für mich und mein Zeug gefunden habe. Es ist zwar enger als zuvor, und ich werde die Fahrt rückwärts genießen dürfen, aber Hauptsache, ich muss nicht an der Tür stehen.

Ein Pfiff ertönt. Die Türen schlagen zu. Es ist 21:00 Uhr und zappenduster. Noch knapp über zwei Stunden bis zur Heuston Station im Osten Dublins. Die Doppelachsen der Drehgestelle melden jeden Schienenstoß in einem gleichbleibenden Rhythmus. Die aufkommende Langeweile treibt mich dazu, weiter in dem Buch zu lesen, in dem sich mehr und mehr ein grausliches Bild eines ehemaligen US-amerikanischen Präsidenten und seiner wirren Ideen manifestiert. Wie konnte der bloß in diese Position gewählt werden? Wie konnte er einen großen Teil des US-Volks dazu bringen, all seine Lügen zu glauben? Es kommt schließlich der Moment, an dem es mir reicht. Aufregung wird es in den nächsten Stunden und Tagen noch genug geben, da muss ich mir nicht noch diese Auswüchse eines Immobilienfritzen antun. Und so landet das Buch wieder im Rucksack. Eigentlich war es ganz schön blöd von mir, das Gewicht meines Handgepäcks durch ein solches Machwerk zu erhöhen. Jetzt steckt es drin, und ich werfe kein Buch weg.

Die Dichte der Lichter, die durch die Zugfenster zu erkennen sind, nimmt immer mehr zu. Bis zur Heuston Station kann es nicht mehr weit sein. Kurz nach einer quäkenden Ansage, beginnt der Lokführer, das Ende der Fahrt einzuleiten. Bremsen quietschen, der Waggon wackelt, wie auch schon vor dem Zwischenstopp. Beleuchtete Bahnsteigüberdachungen tauchen aus dem Dunkel der Umgebung auf, und schließlich verschluckt eine große Halle den Zug vollständig. Obwohl es jetzt schon fast Mitternacht ist, herrscht überall noch ein geschäftiges Treiben. Ich verstaue wieder alle meine Kleinigkeiten, schnappe meine Sachen und bewege mich leicht torkelnd in Richtung der Ausgangstür, während der Zug ausrollt. Sofort, nachdem er angehalten hat, öffne ich die Tür, bleibe beim zweiten Schritt in dem Zwischenraum zwischen Waggonboden und Bahnsteigkante hängen und lege mich fast auf die Nase. Ich kann mich zwar noch fangen, stolpere aber wie ein Betrunkener mit meinem Koffer im Schlepptau auf den Bahnsteig. „Herzlich willkommen in Dublin“, tönt es genau in diesem Moment durch die Halle. Es ist verdammt laut unter dem mehrfach gewölbten Dach. Unterhalten kann man sich hier nicht wirklich. Muss ich auch nicht, denn noch bin ich alleine unterwegs.

So schnell wie möglich wühle ich mich durch das Gewusel im Eingangsbereich des Bahnhofs in Richtung der Bushaltestellen. Es sind jetzt zwar noch fast sieben Stunden bis zum Abflug, aber in knapp 15 Minuten fährt der letzte Airlink, der Bahnhof und Flughafen verbindet. Wenn ich den nicht kriege, bleibt nur noch ein Taxi.

Der Bus wartet direkt vor dem Kopf des Bahnhofsgebäudes, allerdings nicht unter einem Dach. Es hat angefangen leicht zu regnen, und weil das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, nasse Haare und Klamotten sind, laufe ich die wenigen Meter und steige sofort ein. Nachdem ich beim Fahrer meine Fahrkarte erstanden habe, verstaue ich meine Utensilien und lasse mich auf den nächstbesten Sitz fallen. Ein paar Mal tief durchatmen, dann setzt sich der Bus auch schon in Bewegung.

Die Fahrtstrecke gleicht der einer Sightseeing-Tour ohne Ton, denn der Fahrer schweigt vor sich hin. Je näher wir der O’Connell Street kommen, desto dichter wird der Verkehr. Auch der Strom der Menschen, die zu Fuß in der fast vollständig orange eingefärbten Stadt unterwegs sind, nimmt immer weiter zu.

Der Verkehr stockt. Minute um Minute vergeht, ohne dass ein spürbarer Fortschritt spürbar wäre. Der Fahrer scheint ungeduldig zu werden, trommelt mit den Fingern unrhythmisch auf dem Lenkrad herum. Auf der anderen Seite des Liffey versucht sich ein Rettungswagen mit Blaulicht und viel Getöse einen Weg durch die Menge des stehenden Blechs zu bahnen. Viel schneller als der Bus scheint er nicht zu voran zu kommen. Schließlich biegt er in Richtung Temple Bar ab. Nach einer weiteren gefühlten Ewigkeit erreichen wir dann doch Dublins zentralen Busbahnhof. Eine Menge Mensch samt Reisemobiliar schwappt herein und breitet sich aus. Vorbei ist es mit der bisherigen relativen Ruhe. Bis zum Flughafen stehen die Münder der Neuzugänge nicht still. Es dröhnt in meinen Ohren, als ich den Bus verlasse und mich im Halbdunkel in Richtung des Check-in-Schalters in Bewegung setze. Die Anzeige über dem Counter besagt, dass ich eine gute Stunde zu früh angekommen bin. Also wieder warten. Ich suche mir einen Sitzplatz mit guter Aussicht und beobachte das nächtliche Schauspiel: Reinigungskräfte, die in Zeitlupe den Boden wischen und Mülleimer leeren, hektisch agierende Fluggäste und gelassen wirkende Uniformierte, teils schwer bewaffnet.

Die ersten Mitarbeiter der Fluggesellschaft treffen gegen 2:00 Uhr ein und machen sich an den Bildschirmarbeitsplätzen zu schaffen. Ich wühle in meinem Rucksack und hole Reisepass und Buchungsbestätigung heraus. Mittlerweile haben sich weitere Leute samt Gepäck eingefunden. Um die Vierzig werden es wohl sein. Ich stehe auf, nehme mein Gepäck und geselle mich zu der Schlage für die Economy Class. Kurz darauf bin ich meinen Koffer los. „Der geht durch bis Vancouver“, erklärt mir die freundliche Airlinemitarbeiterin.

An der Sicherheitskontrolle läuft die übliche Routine ab: Schuhe ausziehen, Gürtel ab und sämtliche Taschen leeren, bevor es in die senkrecht stehende Glasröhre des Ganzkörperscanner geht. Hände hoch, Füße in die gelben Markierungen. Zwei Stäbe schwirren entlang der gewölbten Scheiben um mich herum. Unheimlich. Gott sei Dank keine weiteren Untersuchungen.

Am Gate wartet die Maschine schon auf den Ansturm der Passagiere, obwohl: Voll wird dieser Flieger nach Frankfurt nicht. Zu früh am Tag. Noch ungefähr eine halbe Stunde, dann geht es dem Sonnenaufgang entgegen.

Was ich insgeheim befürchtet hatte, trifft ein. Mein Sitznachbar scheint einer von der gesprächigen Sorte zu sein. Er stellt sich zwar nicht vor, philosophiert aber sofort ausführlich über die Politik in Deutschland, in den USA und in der ganzen Welt, über die Kirchen, den Papst, Aktienkurse, seine Familie, das Wetter und so weiter … und das alles in einem Englisch, dessen Akzent sehr deutlich verrät, dass es sich dabei nicht um seine Muttersprache handelt. Obwohl er zu Allem eine Meinung hat, scheint Fachwissen seinem Redefluss nicht unbedingt im Wege zu stehen. Die Aktivierung der Anschnallzeichen, gefolgt von der freundlichen Stimme einer Flugbegleiterin, die darauf aufmerksam macht, dass die Maschine in wenigen Minuten pünktlich landen wird, beendet abrupt seinen Monolog.

Das Geräusch der Triebwerke verändert sich. Bei mir setzt - wie üblich - ein unangenehmes Fahrstuhlgefühl ein, grade so, als ob mir den Boden unter dem Sitz weggezogen wird. Neue Geräusche deuten auf das Ausfahren des Fahrgestells hin. Jetzt befinden wir uns schon unterhalb der Wolkendecke. Die Wolkenkratzer der Frankfurter Innenstadt wachsen aus dem Dunst heraus, dem Himmel entgegen. Wir fliegen von Osten an. Mein Sitznachbar ist immer noch still und etwas blass geworden. Er brauchte wohl die verbale Überschwemmung seines Umfelds während des Flugs, um seine Angst in einen abgelegenen Teil seines Gehirns zu spülen. Schweißperlen stehen jetzt auf seiner Stirn.

Fast unmerklich setzt der Pilot die Maschine auf die Landebahn. Es folgt eine Vollbremsung. Die ersten Mobiltelefone werden angeschaltet, wie immer viel zu früh. Gurtschlösser klacken, ebenfalls viel zu früh. Unmittelbar nachdem unsere Maschine das zugewiesene Gate am Terminal 1 erreicht hat, stehen fast alle Fluggäste gleichzeitig auf und setzen sich in Bewegung, wie nach einem Startschuss. Wie immer stoppt die Karawane mehrfach auf dem Weg zum Ausgang, weil immer wieder jemand noch schnell etwas aus einem der Staufächer holen muss. Endlich komme ich mit meinem Handgepäck durch den Tunnel zu einem Treppenturm, dessen Stufen nicht nur sehr steil aussehen. Die Anstrengung des Aufstiegs zur nächsten Ebene ähnelt der einer Bergwanderung.

In dem Moment, in dem ich durch die Tür in die Halle eintrete, beginnt eine kleine blonde Frau wie wild zu winken. Es ist Sarah. Da steht sie nun also, mit einem zwiespältigen Gesichtsausdruck aus Freude und Sorge.

„Du hast das Rennen um die Anreise nach Frankfurt eindeutig gewonnen“, sage ich.

„Ja, mein Zug war diesmal unerwartet pünktlich unterwegs, was man von deinem Luftbus nicht sagen kann. Hatte der Pilot etwa die Ausfahrt verpasst?“ Wenigstens hat sie ihren Humor nicht vollständig verloren.

„Nein, ich nehme an, das Navi hat ihn über eine langsamere Strecke geführt. … Wie geht’s dir?“

„Ach, ich habe Angst vor dem, was uns in Canada erwartet.“

„Kann ich gut verstehen!“

Wir wandern in Richtung des Abfluggates für LH 492. Eine Rolle ihres schwarzen Trolleys quietscht vor sich hin.

„Was macht eigentlich Max?“

„Der beschäftigt jetzt meine Nachbarn und wird Ihnen als Gegenleistung bestimmt einige lange Geschichten vormiauen. Ich glaube, er ist noch etwas dicker geworden, seit du ihn das letzte Mal gesehen hast.“

Die Ansage, dass mit dem Einsteigen begonnen werden soll, würgt unsere kurze Unterhaltung ab. Nachdem die First- und Business-Class-Passagiere hinter einer Glastür verschwunden sind, wird der Bereich, in dem sich unsere Plätze für die nächsten mehr als zehn Stunden befinden, aufgerufen. Ich hatte absichtlich Plätze ganz hinten gebucht, damit wir ohne dritten Mann oder Frau am Fenster sitzen können. Nach der Kontrolle unserer Pässe und Tickets dürfen auch wir durch die Glastür zu einer jener steilen Treppen, die ich vorhin in Gegenrichtung zu erklimmen das Vergnügen hatte. Im Flugzeug folgt das übliche Spiel. Die vor uns eingestiegenen Mitflieger versuchen ihre wieder mal viel zu großen Handgepäckstücke in den dafür viel zu kleinen Fächern über den Sitzen zu verstauen. Schritt für Schritt geht es weiter in Richtung des Hecks, bis auch wir bei unseren Plätzen ankommen.

Sarah setzt sich ans Fenster und schaut direkt nach draußen. Als auch ich mich in den Sitz fallen lasse, dreht sie kurz ihren Kopf zur Seite und schaut mich mit großen feuchten Augen an. Vor uns füllt sich der Passagierraum. Mein Nachbar vom vorherigen Flug taucht am Ende des Gangs auf und verschwindet einige Reihen weiter vorne im Mittelbereich.

„Wenn du wüsstest, was das da vorne für ein Kerl ist“, beginne ich meinen Bericht von dieser Begegnung, natürlich mit einigen derben Überzeichnungen, die manchmal ein kleines Lächeln in ihr Gesicht bringen. Die Flugbegleiter*innen absolvieren ihre Prüfroutine, gefolgt von der Begrüßung durch die Chefin des Bordservices. Der Pegel der allgemeinen Sprechgeräusche sinkt kaum. Wen interessiert, was sie so gekonnt herunterleiert? Während der Film mit den Sicherheitshinweisen auf dem kleinen Monitor vor meiner Nase flimmert, fallen meine Augen in immer kürzeren Abständen zu. Schließlich übermannt mich die Müdigkeit und ich schlafe ein.

4.T

Er wachte auf und konnte sich keinen Reim auf das machen, was sich um ihn herum vor seinen Augen abspielte. Sein Schädel schien mit einer Art Blumenkohl gefüllt zu sein, trotzdem inhaltslos, leer. Sein biologisches Betriebssystem war noch nicht startklar. So sehr waren die Neuronen und Synapsen in seinem Schädel durchgeschüttelt worden, dass die Proteine und Neurotransmitter sich erst sortieren mussten, bevor sie die ihnen zugewiesene Arbeit fortsetzen konnten. Seine Augen funktionierten zwar, aber wie Kameras, die pausenlos Bilder lieferten. Anfangen konnte er mit den visuellen Informationen nichts. Seine Ohren registrierten Schwingungen, die durch die Luft schwebten, doch war er nicht in der Lage, deren Bedeutung in Worte umzuwandeln. Nutzloses Zeug. Es machte ihm Angst, Angst in einer ursprünglichen Art, so, wie man sie in unserer Zeit nur von Tieren zu kennen glaubt.

Er sah etwas Helles schlaff vor sich hängen, dahinter viel dunkel, aber nicht wirklich schwarz. Mehr verschiedenste Arten von Dunkel. Die Oberfläche dessen, was seine Augen aufnahmen, war nicht glatt – wobei er im Moment nicht in der Lage gewesen wäre, die Situation verbal zu beschreiben, weil er keine Worte kannte, die er dafür hätte verwenden können. Jedenfalls kam es ihm so vor, als würde er nach vorne kippen. Reflexartig versuchte er, sich irgendwo abzustützen, was ihm nicht gelang, weil er mit seinen Händen nichts erreichte, was dafür geeignet gewesen wäre. Er wurde von etwas gehalten, war angebunden, fixiert in dieser unangenehmen Position. Er wollte raus, hing aber fest, fühlte sich gefangen. Keine Idee, wie er sich aus dieser beklemmenden Situation befreien könnte. Flucht erschien unmöglich, obwohl er einen starken Drang dazu verspürte. Er steckte fest in diesem engen Raum. Sein Instinkt half ihm nicht weiter. Auch dieser Teil seines Gehirns arbeitete noch nicht wieder vollständig. Er wollte schreien, aber außer einigen merkwürdig klingenden Lauten verließ nichts seinen Mund. Panik breitete sich immer mehr in ihm aus.

Es dauerte eine ganze Weile, ehe er sich mehr und mehr daran erinnern konnte, was ihn umgab, was er da wahrnahm. Worte begannen in seinen Kopf zu fließen, wie eine zähe Flüssigkeit, die langsam ein Gefäß füllt. Es verging eine gute Stunde, ehe er den Ort, an dem er sich befand, als Innenraum eines Autos identifizieren konnte. Wie mit angezogener Handbremse arbeitete sich sein Gehirn immer weiter in die Realität zurück. Der Blumenkohl kam langsam unter Strom und nahm seine Arbeit wieder auf. Jetzt realisierte er, dass das labberige Helle vor seinen Augen ein Airbag war, der aus irgendeinem Grund, an den er sich nicht erinnern konnte, aufgegangen sein musste und ihm jetzt, schlaff herunterhängend, große Teile der Sicht nach draußen versperrten. Es war ziemlich still geworden. Nur das unregelmäßige Dunkel vor der Frontscheibe und ein Rauschen drangen zu ihm durch. Das Licht, das die Szenerie etwas aufhellte, schimmerte grünlich und flackerte. Er fühlte sich immer noch wie gefesselt. In diesem Moment wurde ihm klar, dass er noch angeschnallt war. Er würde diesen Riemen lösen müssen, um aus seinem Gefängnis ausbrechen zu können. Aber wie? Er fand nach einigem Gefummel auf der rechten Seite des Sitzes eine Möglichkeit, das Gurtschloss zu öffnen und fiel fast vornüber gegen die Windschutzscheibe. ‚Doch zu schwer‘, dachte er jetzt. Er versuchte, die Tür zu öffnen. Nach dem Ziehen eines silbernen Hebels, den seine Finger zuerst ertastet und seine Augen dann auch entdeckt hatten, gab er ihr einen vorsichtigen Schubser, und sie schwang mit viel Schwung von ihm weg. Sofort schlug ihm kalte Luft entgegen. Frische drang zu ihm vor und füllte seine Lungen.

Er musste das Auto wohl steil abwärts abgestellt haben, so sein nächster neuer Gedanke, der ihn selbst überraschte und gleichzeitig auch erschreckte. Aber wie? Und warum? Vor allem: Woher war er gekommen? Eine Straße erkannte er durch das Gewirr der Äste nicht. Auch drang an seine Ohren kein Geräusch, das einen Hinweis auf motorisierte Fahrzeuge hätte geben können. Ob er in diesem Moment überhaupt in der Lage gewesen wäre, solche Klänge zuzuordnen, war noch eine ganz andere Frage.