Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

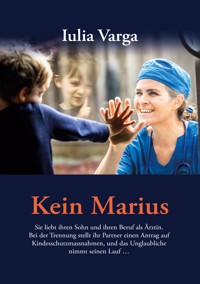

Marius ist ein quirliger Junge von vier Jahren. Seine Mutter Iulia liebt ihn aber auch ihren Beruf als Ärztin. Bei der Trennung stellt ihr Partner einen Antrag auf Kindesschutzmassnahmen. Und das Unglaubliche nimmt seinen Lauf...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 572

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für S., in tiefer Liebe

Für alle Kinder, die ihre beiden Eltern lieben

Für alle Eltern, welche sowohl ihre Kinder als auch ihren Beruf lieben

Und es kam der Tag, da das Risiko, in der Knospe zu verharren, schmerzlicher wurde als das Risiko zu blühen.

Anaïs Nin

Und es kam der Tag, da auch ihre Geschichte erzählt werden musste. So wie sie es erlebt hatte. Denn wie er die Geschehnisse darstellt, wissen bereits alle.

Ahnend, dass man ihrer Geschichte ungläubig begegnen würde, war es notwendig, harte Beweise anzuführen: die Gerichtsurteile im Original. Wem die juristische Amtssprache jedoch nicht behagt, sollte wissen, dass die Erzählung auch ohne das Lesen der Urteile verständlich ist.

Diese Geschichte hat schon zu ihren Lebzeiten Undenkbares auszulösen vermocht. Aus Respekt vor den Persönlichkeitsrechten aller noch lebenden Personen, erscheint es mir ratsam, nicht nur alle Namen zu ändern, sondern die Geschichte unter dem Künstlernamen der Protagonistin zu publizieren. Ich bin allen dankbar, welche mich (er)kennen, wenn auch sie meine private Identität respektieren und diese nicht öffentlich machen.

Schliesslich geht es um mehr, als nur darum, eine wahre Geschichte zu erzählen. Wichtiger erscheint mir, die Mauer der Scham für die Mütter zu brechen, die bei einer Trennung ihre Kinder verlieren. Nach wie vor bekennen sie sich kaum öffentlich zu ihrer tragischen Situation, denn ihnen wird a priori mit viel Misstrauen begegnet: Da wird schon was gewesen sein …

Weiterhin wünsche ich mir, dass dieses Buch ein Verständnis für die Seelenlage von ausgegrenzten Eltern schaffen kann. Auf dass der bisherige Diskurs hinterfragt wird, wonach bei einer Trennung ausschliesslich das ‚Wohl des Kindes‘ zu beachten sei.

Manch eine betroffene Mutter oder betroffener Vater überlebt diesen Schicksalsschlag nicht.

Oktober 2023

Iulia Varga

Inhaltsverzeichnis

1 Trautes Schlaflied

Abendritual

Schlaflos

Zukunftsträume

Dämmerung

Im Morgengrauen

Fax + Antrag auf Kindesschutzmassnahmen

2 Benommenes Aufschrecken

Zwischen Albtraum

… und Realität

Erster Entscheid Bezirksamt

3 Gefangen im Albtraum

Böses Märchen

Zauberhafter Zwerg

Ansteckender Schrecken

Irren in der Dunkelheit

Blinde Gefährten

Düstere Vorahnungen

Erster Entscheid Obergericht

4 Erlösendes Tageslicht

Grenzenlos träumen

Unbeschwert geniessen

Zweiter Entscheid Bezirksamt

5 Bleierne Nacht

Wieder Dunkelheit

Boten der Nacht

Zwielichtige Helfer

Echte Lichtgestalten

Brief an Oberrichter Vogt

6 Nachtchimären

Unruhiges Wälzen

Zerplatzte Träume

Keiner wacht

Warten und Weinen

Reigen von hellen und dunklen Geistern

Letzte Wünsche

Spaltende Hoffnung

Letztes Aufbäumen

Gericht der Götter

Die letzten zwei Anker

Auf dem Styx treiben

Zweiter Entscheid Obergericht

7 Nacht Ohne Ende

Innere Kapitulation

Täuschen

Nicht mehr von dieser Welt

Agonie

Letzte Vorbereitungen

Abschiedsbrief

Nachbemerkungen

Glossar

1Trautes Schlaflied

Abendritual

Mit einer Kickbewegung schleudere ich die blutbespritzten Plastikschuhe nacheinander in die Kiste unter dem Waschbecken. Gleichzeitig reisse ich mit schnellen Handgriffen den Mundschutz und die Haube herunter. Mechanisch, wie zigmal zuvor, leere ich meine Taschen, lege Telefon, Schlüssel und Kuli im Regal vor mir ab, bevor ich mit hastigen Bewegungen die grüne OP-Kleidung ausziehe und in den Leinensack nebenan werfe. Im Vorbeigehen werfe ich einen flüchtigen Blick in den Spiegel. Heute sind im neongrellen Licht keine Blutspritzer auf meiner Stirn zu erkennen. Rasch ziehe ich mir die weisse Kleidung über und stecke Schlüssel und Telefon an ihren Platz in Hose und Kitteltasche. Mit gespreizten Fingern streiche ich mir grob durch die Haare, um mir einen neuen Pferdeschwanz zu binden, bevor ich fluchtartig die Umkleide verlasse.

Die Uhr auf dem Flur zeigt 16.45, meine 16.47. Ich denke, dass meine richtig geht. Auf jeden Fall sind meine Uhr und jene von der SBB synchron. Das habe ich zuletzt heute Morgen feststellen können. Im Moment ist das auch das Einzige, was zählt. In spätestens fünf Minuten muss ich aus der Klinik raus sein, ich meine die Ausgangstür passiert haben, sonst muss ich wieder rennen. Und das mag ich überhaupt nicht. Was ich aber noch weniger mag, ist, den Zug zu verpassen. Dann müsste ich nämlich ad hoc noch eine Person organisieren, die Marius aus der Krippe abholt. Zwar könnte ich auch Omar bitten, doch ich bin seine Vorwürfe und Vorhaltungen mittlerweile so leid, dass ich mich lieber an unsere Nachbarn wende. Diese sind stets freundlich und hilfsbereit, allerdings ist es meist eine einseitige Angelegenheit. Nur ich scheine ihre Hilfe zu brauchen, sie selten meine. Die dritte Möglichkeit ist, in der Krippe Bescheid zu geben, dass ich erst mit dem nächsten Zug kommen kann. Dann müsste jedoch die Erzieherin aus dem Spätdienst eine Viertelstunde nach ihrem Dienstschluss länger dableiben. Wie ich es drehe und wende: Alle Alternativen sind mir unangenehm. Ausserdem möchte ich gerne meinen kleinen Sohn ab und an selbst aus der Krippe abholen. Wenn wir uns schon den ganzen Tag nicht sehen können, so möchte ich doch zumindest mit ihm gemeinsam in den Abend starten.

Während ich mit raschem Schritt den Flur entlanglaufe und danach springend die Treppen ein Stockwerk nach oben nehme, gehe ich in Gedanken im Schnelldurchlauf den heutigen Tag durch und überlege, was noch ansteht.

Im Büro angekommen, erblicke ich Barbara hinten am Fenster. Sie sitzt zusammen mit einer anderen Kollegin vor dem Computer.

„Hallo, ihr beiden“, begrüsse ich sie keuchend. „Tut mir leid, dass ich euch bei eurer Übergabe unterbrechen muss. Ute, dürfte ich bitte zuerst Barbara meine Sachen übergeben? Sonst komme ich nicht mehr rechtzeitig zum Zug, um meinen Kleinen aus der Krippe zu holen.“

„Klar, macht doch“, sagt Ute. „Bei mir kommt es auf ein paar Minuten mehr oder weniger nicht an.“

Damit ich keine Sekunde verliere, folgt mir Barbara in die Umkleide, während ich ihr von dem Kaiserschnitt soeben erzähle.

„Muss ich noch was bei ihr machen?“, fragt mich meine Kollegin, als ich fertig bin.

„Ja, ich bitte dich, den Geburtsbericht zu schreiben. Ich weiss, das wäre meine Aufgabe und es ist mir nicht angenehm, es dir zu überlassen. Aber wenn ich jetzt nicht gleich gehe, dann verpasse ich den Zug. Dann muss die Erzieherin aus der Krippe warten, und das ist mir peinlich. Besonders jetzt am Freitag, vor dem Wochen …“, jäh unterbreche ich meinen Redefluss. „Mist!“, entfährt es mir. „Schau dir das an! Jetzt habe ich meinen Pulli auch noch verkehrt herum angezogen!“

„Mach dir keine Gedanken wegen des Berichts“, Barbaras Stimme klingt wohlwollend und ich spüre, wie mir ein Stein vom Herzen fällt. „Ich weiss ja, wie das ist“, fügt sie nach einer kleinen Pause hinzu.

Die Hetze zur Krippe, kennt sie nicht, denn sie hat eine wunderbare Tagesmutter. Was sie aber kennt, ist, trotz Partner das Leben mit ihrer Tochter hauptsächlich alleine meistern zu müssen. Beziehungsweise auf die Hilfe Dritter angewiesen zu sein.

„Danke, Barbara“, seufze ich. „Du bist ein Schatz!“

„Gern geschehen“, ihre Freundlichkeit tut mir gut. „Sonst noch was aus dem Gebs?“1

„Nein, den OP-Bericht schreibe ich, das ist Ehrensache. Aber der kann ja bis Montag warten. Und falls mir doch noch etwas einfallen sollte, rufe ich dich an.“

Die zwei Stockwerke nach unten bin ich schneller zu Fuss als mit dem Lift. Am Spitalausgang zeigt meine Uhr 16.54. Der Zug fährt in Sunnethal um 17.01 Uhr ab, und diese eine Minute nach ist immer äusserst wichtig. So manches Mal bin ich knapp von der Arbeit herausgekommen und weiss daher sehr genau, bei welcher Uhrzeit ich wo anfangen muss zu laufen.

Obschon im Februar die Tage spürbar länger sind, wirkt es heute ausgesprochen dämmerig. Vielleicht auch weil der Himmel so grau und bewölkt ist. Erst jetzt fällt mir auf, dass kleine, kalte Nieseltropfen auf mein Gesicht fallen. Die Luft wirkt dadurch klar, und ich nehme ein paar tiefe Atemzüge, bevor ich meinen Beinen freien Lauf lasse. Meine Tasche an meinen Rumpf pressend, renne ich so schnell es geht den Berg hinunter, dann nach links bis zum Zebrastreifen. Nur kurz anhalten, mit einem schnellen Blick erfassen, ob ich es noch rechtzeitig vor dem nächsten Auto hinüberschaffe. Dann springe ich nach unten in die Bahnhofsunterführung, mehrere Treppenstufen auf einmal nehmend.

Hier werde ich immer abrupt abgebremst. Zu viele Pendler kommen einem zu dieser Uhrzeit entgegen. Durch das laute Gewusel nach vorne strebend, spitze ich meine Ohren, um zu erkennen, ob die Bremsgeräusche von dem Zug nach Bürgi kommen. Auf der Rampe zu Gleis eins kommt mir ein Riesenpulk Menschen entgegen. Wie so häufig nehmen sie fast die ganze Breite der Rampe ein, fliessen wie in einer gemeinsamen Welle die Unterführung hinunter. Über die schmale Spur, welche sie an einer Seite frei lassen, kämpfe ich mich nach oben. Von dort ist bereits das piepsende Signal der Türen zu hören. Mit einem letzten Ruck schiebe ich mich durch die Menschenmenge und habe Glück. Direkt neben der Rampe steht der Zugschaffner, und die Tür bei ihm steht noch auf. Just in dem Moment, als er laut pfeift, springe ich die Zugtreppen hoch. Geschafft!

Im Zug beruhigt sich auch mein Atem wieder. Erst jetzt spüre ich die Wärme, die aus meinem Körper ausstrahlt, und die winzigen Wassertropfen, die an meinem Rücken wie Tautropfen hängen. Nachdem ich einen Platz gefunden habe, lasse ich mich ermattet in meinen Sitz sinken.

Meine reguläre Arbeitszeit endet eigentlich erst um 17 Uhr, doch um Marius aus der Krippe abzuholen, muss ich früher gehen. Auch wenn ich versuche, mir die Arbeit noch besser einzuteilen und oft sogar noch manches stehen lasse, damit ich rechtzeitig loskomme, irgendwie artet es doch häufig in furchtbare Hektik aus. Mit einem Auto wäre ich zwar etwas flexibler, doch die Fahrtzeit wäre nicht kürzer, und angesichts des Berufsverkehrs um diese Uhrzeit meine rechtzeitige Ankunft in der Krippe ebenso ein Lotteriespiel wie jetzt.

Mit einigen tiefen Atemzügen versuche ich mich zu entspannen. Diese Momente im Zug sind sehr kostbar für mich, oft meine einzigen Ruhemomente am Tag. Nach viel zu kurzer Zeit weckt mich unsanft die Durchsage aus den Lautsprechern: „Nächster Halt Bürgi“.

Es ist fast viertel vor sechs, als ich in der Dunkelheit vor der Glastür der Krippe stehe und klingeln möchte. Da erkenne ich im hell erleuchteten Vorraum Marius, alleine. Auf einem Skateboard sitzend rollt er die kleine Rampe neben den Treppen nach unten.

‚Schon wieder ist er das letzte Kind, das von seinen Eltern abgeholt wird‘, geht es mir durch den Kopf. Ein schlechtes Gewissen schnürt meine Brust zusammen. Doch ich habe kaum Zeit, bei diesem Gefühl zu verharren, denn als Marius unten ankommt, fliegt ihm das Brett weg. Dabei überschlägt er sich und bleibt auf dem Bauch liegen. Für einen Moment bleibt mir das Herz stehen. Erschrocken suche ich mit den Augen nach dem schwarzen Knopf für die Klingel. Ich möchte Sturm läuten, damit eine Erzieherin vorbeikommt, doch im selben Augenblick, ohne ein Zeichen von Schmerz richtet Marius seine kleine, robuste Statur wieder auf. Er packt das Skateboard mit seinen rundlichen Ärmchen fest vor der Brust und stapft die vier Treppen an der Seite der Rampe nach oben. Als er sich umdreht, um es erneut am Boden abzustellen, bemerkt er mich an der Tür. Ein breites Lächeln geht über sein ganzes Gesicht und löst damit, wie ein Echo, ein ebenso strahlendes Lächeln in meinem aus. Im nächsten Augenblick stürmt der kleine Knuffel zur Tür.

„Mamole, Mamole, chumm ine!“, bringt er aufgeregt und etwas kurzatmig hervor. „Lueg mol, was i cha!“

Am liebsten würde ich ihn gleich in die Arme nehmen und fest an mich drücken, doch die Tür ist noch zu und ich muss erst einmal klingeln, damit mir eine Erzieherin öffnet.

„Hallo Hanna“, begrüsse ich die junge Frau, die mir öffnet, und wende mich mit „Bună Puiuleţ“ Marius zu, doch der Kleine ist zu aufgedreht, um mir zu antworten.

„Lueg mol!“, ruft Marius in hellem Aufruhr, und ich habe kaum Zeit, ihm über den Kopf zu streicheln, bevor er mit dem Rollbrett davonflitzt.

„Marius, du weisst doch: Wenn du mit Mama sprichst, dann solltest du rumänisch sprechen und ‚uite‘ sagen.“2 Marius kann sich schon sehr gut auf Deutsch, besser gesagt auf Schweizerdeutsch ausdrücken – auf Rumänisch hingegen nur in ganz einfachen Sätzen. Es ist nicht leicht für ihn, da ich die Einzige in seinem Umfeld bin, die mit ihm diese Sprache spricht.

„Uite, uite!“, wiederholt er mit angespannter Stimme, um sich im nächsten Augenblick auf das Skateboard zu setzen und mit Schwung die Rampe nach unten zu rollen. Dort angekommen überschlägt er sich schlimmer als vorher und schreit sogar. Diesmal ist es jedoch eindeutig gespielt.

„Du bist ein Schelm!“, rufe ich erheitert aus, angesteckt von Marius’ klingendem Lachen.

„Ging es gut mit ihm heute?“, will ich von Hanna wissen.

„Ja“, beginnt sie zu berichten. „Marius hat gut gegessen, hat Mittagsschlaf gemacht und war heute Nachmittag im …“ Wir schrecken beide gleichzeitig auf, weil Marius diesmal mit noch grösserem Krach heruntergedonnert ist als bisher. Nur langsam richtet er sich im Sitzen auf und hält dann inne, um uns mit steinerner Miene zu fixieren. Hanna und ich schauen ihn regungslos an. Angespannt und unschlüssig warten wir auf ein Zeichen, ob er sich wehgetan hat oder doch nur wieder alles vorgespielt ist. Die wenigen Augenblicke vergehen wie in Zeitlupe. Langsam, ganz langsam, breitet sich ein herrliches Lächeln über Marius’ Honigmondgesicht aus und seine runden, dunklen Augen funkeln verschmitzt.

„Puiuleţ, ein letztes Mal, dann gehen wir nach Hause“, sage ich zu ihm, um dann mit mahnender Stimme hinzuzufügen: „Ich bitte dich, sei vorsichtig! Schmeiss dich nicht mehr so heftig auf den Boden. Irgendwann tust du dir weh.“

Als wir an der Alten Weberei ankommen, miaut uns eine Katze aus dem Velounterständer an. Mittlerweile ist es stockdunkel geworden und Marius und ich müssen recht angestrengt schauen, um zu erkennen, welche von den vielen Katzen das nun ist. Schliesslich erkennen wir an den weissen Bruststreifen Max, den Kater einer Nachbarin aus dem zweiten Stock. Ohne einen Moment zu zögern, stürmt Marius auf ihn zu.

„Langsam, langsam Marius“, mahne ich ihn sanft.

Marius geht leicht in die Hocke und versucht, dem Kater behutsam über den Rücken zu streicheln. Da er dies mit der ganzen Hand tut und recht linkisch, wirkt es dennoch etwas grob. Max scheint es aber zu gefallen, denn er reibt sich genüsslich an Marius’ Beinen.

Währenddessen betrachte ich wehmütig das grosse Gebäude vor uns. Seine hellblaue Fassade erkennt man in der Dunkelheit nicht. Dafür hat man den Eindruck, dass die in Licht getauchten Fenster dicht an einen herankommen. Ein sonderbares, leicht beklemmendes Gefühl breitet sich in mir aus. Ich weiss, wer hinter jedem Fenster wohnt, und ich kenne alle unsere Nachbarn und das nicht nur beim Namen. Aber wie gut kenne ich sie wirklich? Weiss ich, was sich hinter den Türen und Fenstern abspielt? Ahnen sie, wie es mir geht?

Das Haus, in dem wir wohnen, ist seit langer Zeit keine Weberei mehr, auch wenn es von allen Alte Weberei genannt wird. Vor zwei Jahrzehnten wurde das Fabrikgebäude in Loft-artige Wohnungen umgebaut. Zu Beginn soll der einzige Fernseher im Gemeinschaftsraum gestanden haben, und alle zusammen sollen nur ein einziges Auto besessen haben. Mittlerweile reichen die Parkplätze neben der Weberei nicht mehr aus und ein jeder hat seinen eigenen Fernseher. Doch bei den gemeinsamen Hausputzeten und beim Sommerfest oder wenn wir bei den Fussball-Meisterschaften alle in der hauseigenen Bar mitfiebern, ist immer noch etwas von diesem alternativkommunenhaften Wind aus der Gründungszeit zu spüren. Diese offene Hausgemeinschaft war genau das Richtige für uns, als wir aus Deutschland hierherzogen. Seitdem ich mit meinen Eltern aus Rumänien ausgewandert bin, habe ich nie wieder so lange Zeit an einem Ort gelebt. Sechs Jahre lang ist dies hier nun mein Zuhause.

„Babole! Babole!“ Marius’ freudige Stimme reisst mich aus meinen wehmütigen Gedanken. Babole und Mamole sind seine zwei selbst erfundenen Kosenamen für seinen Vater und für mich.

Als ich den Kopf drehe, sehe ich, wie Omar gerade von seinem Velo absteigt. Das kräftige Licht aus dem Flur im Erdgeschoss fällt direkt auf ihn. ‚Was für schöne Haare er doch hat‘, geht es mir durch den Kopf. Solch dichtes und schön gewelltes Haar haben wahrlich nur Männer aus dem Orient

„Hallo Marius“, grüsst ihn Omar und seine Augen bekommen einen liebevollen Glanz. „Hallo“, richtet er sich matt an mich, als er mich sieht, und ich habe den Eindruck, dass auch der Glanz aus seinen Augen plötzlich verschwunden ist.

„Hallo Omar“, antworte ich unangenehm berührt. Doch es bleibt keine Zeit, diesem Gefühl nachzuhängen, weil Marius mit einer Mischung aus Freude und Wichtigkeit die Stille füllt:

„Ich ha grad de Max gstreichlet.“

„Hat er das denn gern?“, erkundigt sich Omar, während er sein Fahrrad abschliesst.

„Jo, das het er sehr gärn“, antwortet Marius selbstsicher. Ich muss unwillkürlich lächeln. Es gefällt mir gut, dass der Knuffel so von sich überzeugt ist. Zusammen nehmen wir die Treppe in den zweiten Stock. Wenn man unsere Tür öffnet, steht man in einem winzigen, dunklen Raum, von dem direkt eine Treppe nach oben führt. Im oberen Stock eröffnet sich einem ein grosser, offener Wohn-Küche-Essraum, der tagsüber durch die zwei Südfenster von morgens bis abends wunderbar lichtdurchflutet ist. Sobald wir oben sind, stürmt Marius zu der Tschu-Tschu-Bahn, die auf dem Boden aufgebaut ist, während ich Tee aufsetze und Omar Brot schneidet. Am Abendtisch erzählt Marius begeistert von seinem neuen Spiel aus der Krippe.

„Und denn unde“, Marius’ Stimme ist ganz aufgeregt, „han i so gmacht.“ Dabei streckt er seine Arme und Beine vor sich und schleudert sein Köpfchen herum. Ich muss aufpassen, dass er dabei nicht das Käsebrot mit herumwirbelt.

„Und denn so“, fährt Marius fort und zieht sein rechtes Beinchen zur Brust. Dabei drückt er seine Augen zu und macht ein Gesicht, als ob er gleich anfangen würde zu brüllen.

„Hast du dir schlimm wehgetan?“, fragt Omar mit besorgter Stimme. Marius tut so, als ob er schnieft. Omar ist wohl unsicher, was er glauben soll, und schaut von Marius zu mir. „Hat er sich wehgetan?“, fragt er mich.

Wir wissen beide, wie gerne der Kleine Theater spielt, doch ich möchte den Kleinen nicht auffliegen lassen.

„Komm schon“, bitte ich ihn mit sanfter Stimme, „Babole macht sich Sorgen …“Marius schnieft weiter.

Omar fand es von Anfang an gut, dass ich mit Marius Rumänisch rede. Er bedauert es selbst sehr, dass er sich als Kind geweigert hat, Arabisch zu lernen. Seine Mutter, aus Ostdeutschland stammend, hat Arabisch aus Liebe zu seinem syrischen Vater gelernt, doch Omar war dies peinlich vor den anderen Kindern. Als ich anfing, mit Marius rumänisch zu reden, wollte Omar es auch lernen. Er sagte, es sei ihm unangenehm, wenn ich mit Marius spreche und er uns nicht verstehe. Doch wie so vieles, blieb es bei einem Wunsch.

Weil ich Omar nicht länger im Unklaren lassen möchte, sage ich schliesslich: „Du weisst doch, wie gerne er diese Fussballspieler imitiert, wenn sie eine Schwalbe machen.“

Nun hört auch Marius auf zu schniefen und setzt sein schelmisches Lächeln auf.

„Marius, du bist ein Filou!“, ruft Omar mit lachenden Augen.

Ich richte für ihn eine Scheibe Brot mit Butter und ein paar Scheiben Lyoner, seiner momentanen Lieblingswurst. Gierig beisst er hinein, sobald er das belegte Brot in seinen Händchen hält.

Nach dem Abendessen spielt Marius wieder mit der Tschu-Tschu-Bahn, während sich Omar ins Büro zurückzieht. Als ich den Tisch fertig abgeräumt habe, setze ich mich zu Marius auf den Boden, um mit ihm zu spielen. Doch viel Zeit bleibt uns nicht. Der Abend vergeht wie so oft im Flug. Es ist bereits Viertel vor acht und Zeit, ihn fertig fürs Bett zu machen. Doch der Kleine ist überhaupt nicht müde, will noch ein bisschen mit der Tschu-Tschu-Bahn weiterspielen. Ich lasse ihn gewähren und gehe schon mal ins Bad, um Wasser einzulassen. Das Bauchbad, wie wir es nennen, ist seit jeher ein fester Bestandteil von Marius’ abendlichem und morgendlichem Ritual. Als er ein Baby war, hatte er schlimme Bauchkrämpfe, gegen welche nichts half. Keine Massage, kein Öl. Da erinnerte sich Omar, der vor dem Medizinstudium eine Ausbildung als Krankenpfleger absolviert hat, dass sie Patienten bei Krämpfen feuchte Wärme auf den Bauch empfohlen haben. Also haben wir Marius in den Tummy Tub gesteckt und warmes Wasser hineingelassen, bis es ihm über dem Nabel ging. Marius’ Koliken legten sich wie von Zauberhand, und weil es ihm im Wasser so sehr gefiel, haben wir die Prozedur beibehalten. Zunächst in der Babybadewanne aus Plastik und mittlerweile in der normalen. Am liebsten hat er es mit Brausetabletten, welche das Wasser bunt färben.

Es ist aber auch für uns Eltern sehr praktisch, denn während Marius so zufrieden mit seinen Wasserspielsachen badet, können wir uns selbst in Ruhe fürs Bett fertig machen. Wenn ich meine Zähne geputzt habe, ist Marius meist schon so entspannt, dass er sich ebenfalls bereitwillig seine Zähnchen putzen lässt. Bevor ihm einfällt, dass er im Wasser bleiben möchte, hebe ich ihn über den Badewannenrand hoch und setze ihn auf den kleinen Badeteppich davor.

„Komm, Mamole trocknet dich ab. Und dann ziehe ich dir deinen Schlafanzug an.“ Zu meiner Überraschung lässt er sich heute ohne Widerstand abtrocknen und ankleiden. Eine leichte Vorfreude ergreift mich. Ich sehe mich schon ihm eine Gutenachtgeschichte vorlesen und danach ein Schlaflied singen. Leise, ruhig. Ihm dabei sachte über die Stirn und sein rundes Köpfchen streichelnd. Ich ahne, dass er heute bereits in der Mitte des Liedes einschlafen wird. Und ich mit ihm.

„Geh zu Babole und gib ihm einen Gutenachtkuss“, sage ich, nachdem ich ihm auch die Socken angezogen haben. „Dann kannst du in dein Zimmer gehen und dir ein Buch aussuchen. Ich mache schnell das Bad sauber und komme dann, um dir vorzulesen.“

Als ich im Kinderzimmer ankomme, sitzt Marius bereits auf dem ausgezogenen Sofa, seine Beine unter der Bettdecke, seinen Teddy neben sich und schaut das Buch von Käpt’n Sharky und der Schatzinsel an. Sein absolutes Lieblingsbuch zurzeit. Obwohl ich versuche, mit ruhiger Stimme zu lesen, gerät Marius wie so manches Mal ob den Abenteuern des kleinen Piraten erneut in Fahrt, während ich beim Vorlesen immer schläfriger werde. So wünscht er sich, dass ich ihm weiter vorlese, und da morgen Samstag ist und er nicht früh aufstehen muss, lasse ich mich trotz der Müdigkeit dazu breitschlagen.

Seine feine Wärme ist das Schönste und Beruhigendste, das ich kenne. Ein Gefühl, welches mich erfüllt und erdet. Bevor Marius in mein Leben trat, wusste ich nicht, welch glückselige Erfahrung es ist, neben einem kleinen Kind zu schlafen. Vielleicht ist es das Gefühl, mit dem kleinen Wesen in einem Nest zu sein. Mein Kopf wird dabei leer von allen Sorgen und alle Mühen des Tages fallen von mir ab.

Omar sagte, dass es ihm genauso ginge. Deshalb ist es bei uns nie ein Thema gewesen, dass Marius in einem eigenen Bett schlafen sollte. Im Gegenteil, wir haben diejenigen Eltern bedauert, die sich dieser einzigartigen Erfahrung verwehren. Für uns ist die Nacht zum Schlafen da. Wenn ein Paar sich lieben möchte, so findet es dafür auch anderswo Raum und Zeit.

Schlaflos

Während ich neben Marius liege, drehen sich meine Gedanken.

Ich war der festen Überzeugung, dass Omar und ich in Liebe und Achtung miteinander alt werden. Bevor Marius zu uns kam, hatten wir beide, Omar und ich, bereits über viele Jahre hinweg eine wundervolle Zweierbeziehung. Das sagten auch alle anderen: wie gut wir beide zusammenpassen und wie glücklich wir miteinander aussehen würden. Als dann tradierte Muster in unserer Beziehung aufbrachen, konnte und wollte ich es nicht wahrhaben. Hätte ich schon damals einen Schlussstrich ziehen sollen, als Omar anfing, beim Autofahren über mich herzuziehen? Und nicht einmal haltmachte, wenn andere Leute mit uns im Auto sassen?

Eigentlich wollten wir aus ökologischen Überlegungen unser Leben ohne Auto ausrichten, doch als Marius ein paar Monate alt war, überlegten Omars Eltern, ihren Zweitwagen abzuschaffen, und Omar wollte plötzlich unbedingt, dass wir ihn abkaufen. Er war der Überzeugung, dass wir jetzt, wo wir ein kleines Kind hätten, ein Auto bräuchten. Es war unser erstes Auto. Und unser letztes. Omars Beschimpfungen während der Fahrt bezüglich meiner Fahrfähigkeiten wurden mit der Zeit so masslos, dass ich mich an meine eigenen Eltern erinnert fühlte. Es fehlte nur noch, dass Omar mich aus dem Auto und ums Auto herumjagte, wie damals mein Vater meine Mutter.

Seit Marius auf der Welt ist, hat sich unsere Paarliebe verändert. Wie überhaupt so vieles im Miteinander. Ich wollte es lange nicht wahrhaben, dass mit der Geburt unseres Kindes alte Rollenklischees aufgebrochen sind. Auch wenn ich vorher darüber gelesen oder gehört habe, so vertraute ich stets dem Gefühl, dass unsere Beziehung, dass Omar und ich, immun für solche Entwicklungen sind.

Anfang des Jahres habe ich Omar ein striktes 50:50-Betreuungsmodell abgerungen. Denn ich war seine Vorhaltungen satt, ich sei so selten zu Hause und kümmere mich zu wenig um Marius. Seitdem ist jeder für genau gleich viele Tage für Marius zuständig, und ich erlebte eine Riesenüberraschung. Nicht nur, dass ich jetzt regelmässig einen freien Abend unter der Woche habe. Einen Abend nur für mich, einen, über den ich nicht mehr mit Omar verhandeln muss. Das Allerbeste ist, dass diese Wochenendkonstellationen mit ‚ich arbeite nachts in der Klinik und betreue tagsüber Marius, weil Omar ihn schon in der Nacht gehabt hat‘ nicht mehr vorkommen. Wenn ich jetzt am Wochenende arbeite, sei es am Tag oder in der Nacht, schaut Omar durchgehend nach Marius. Und ich kann mich endlich erholen, anstatt völlig übernächtigt neben dem Kleinen herzulaufen, sobald ich über die Schwelle trete. Dafür schaue ich das Wochenende darauf beziehungsweise davor die ganze Zeit nach Marius, und Omar hat komplett frei. Dann kann er mit seinem Motorrad über alle Berge fahren. Dieses verdammte Motorrad! Groll drückt gegen mein Brustbein, und ein spitzer Schmerz durchfährt meinen Körper. Instinktiv drehe ich mich zu Marius und ziehe in sanft an mich heran. Mit geschlossenen Augen versuche ich, seinen vertrauten, beruhigenden Geruch einzusaugen

‚Was kann denn das Motorrad dafür?‘, meldet sich ketzerisch eine innere Stimme. ‚Noch dazu, dass Omar es gerade damals angeschafft hat, als du auf eine halbe Stelle reduziert hast?‘ Bitterkeit steigt in mir auf. Es gab eine Zeit, da wollten wir beide mehr Zeit als Familie zusammen verbringen. Doch letztlich blieb auch dies nur ein Wunsch.

Die hinterfragende Stimme von soeben fördert gleich zwei weitere Fragen hoch, welche mir in der Paartherapie gekommen sind und mir lange zugesetzt haben: ‚Was kannst du denn dafür, Iulia, dass du unregelmässige Arbeitszeiten hast?‘ und ‚Was kannst du dafür, dass du bisher nie eine Stelle direkt in Bürgi bekommen hast?‘

Diese Fragen änderten damals alles. Wie so viele Paare, welche eine gleichberechtigte Beziehung führen wollten, haben auch wir gedacht, es reiche hierfür, die Kinderbetreuung und den Haushalt gleich untereinander aufzuteilen. Auch wenn das mit dem Haushalt bei uns nie wirklich geklappt hat, so fand ich zunächst schon, dass Omar sich um Marius gleich viel kümmerte. Bis mich diese zwei Fragen aufgewühlt haben. Neu betrachtet musste ich damals erkennen, dass Omar, der Teilzeit arbeitete und an seinen arbeitsfreien Tagen Marius in die Krippe brachte, seit Langem mehr Freiraum und Erholungszeit für sich hatte. Ich stattdessen arbeitete oder hatte Marius. Einem regelmässigen sportlichen Ausgleich in der Gruppe, wie er mit dem Fussballspielen, konnte ich aus Zeitgründen, aber auch aus mangelnder Unterstützung seinerseits nicht nachgehen. Allein das eine Mal im Monat, wenn ich zur Balintgruppe ging, war für Omar stets Anlass, mir vorzuhalten, ob ich denn ‚schon wieder‘ von zu Hause fehlen müsste.

Ich glaube, beziehungsweise ich will glauben, dass Omar anfangs diese Aufteilung der Kinderbetreuung nicht bewusst oder gar mit bösen Hintergedanken gewünscht hat. Ich möchte glauben, dass es bei ihm zu Beginn genauso wie bei mir eher Ignoranz war, eine falsche Betrachtungsweise. Gerade aber weil ich ihm Gedankenlosigkeit und keine List unterstellte, hat es mich vollkommen überrascht, als er meinen neuen Gedanken nicht folgen konnte … oder wollte. Für mich war jetzt sonnenklar, dass die Nachtstunden, die er neben Marius schläft, nicht mit den Tagesstunden verglichen werden können, an denen ich aktiv mit dem Kleinen etwas unternehme. Ebenso, dass das Ausmass an persönlicher Freizeit, welches ein jeder von uns hat, ein viel besseres Zeichen dafür ist, ob sich ein Mann und eine Frau die Berufs- und Familienarbeit gerecht untereinander aufteilen.

Doch Omar bestand darauf, dass alles beim Alten bleibt. Schliesslich sei es meine Entscheidung gewesen, Frauenärztin zu werden. Ja, was?! Sollen alle Ärzte Psychiater werden, so wie er?! Eine Mischung aus Wut, verletzter Liebe und Schmerz überschwemmt mich augenscheinlich und Tränen laufen mir über die Wangen. Geräuschlos versuche ich zu schniefen, damit ich Marius nicht wecke. Um mich zu trösten, sage ich mir, dass ich jetzt zumindest alle zwei Monate ein freies Wochenende für mich habe. Und dass auch wenn es im Vergleich zu Omar nicht gleichberechtigt ist, ich auf diese Weise vermutlich mehr Freiraum habe als üblicherweise andere Eltern von kleinen Kindern.

Auf einmal fühle ich, wie Marius sich neben mir unruhig bewegt. Vermutlich träumt er gerade, dass er mit Piraten oder Räubern kämpft. Ein, zwei sachte Streicheleinheiten über sein rundes Köpfchen, ein Kuss auf den Rücken. Die Spannung in seinem Körper schwindet, und seine Atmung wird wieder ruhig. Wie ein hypnotischer Sog zieht mich sein Seelenfrieden mit in die Tiefe, doch dann tauchen, in einem Rest von wachem Bewusstsein, erneut Erinnerungen mit Omar auf. Seine Beifahrerausbrüche, seine harschen Worte zu Hause, seine abschätzigen Blicke, seine Kälte. Meine Verunsicherung, meine Scham, immer linkischer werdend, immer kleiner und grauer. Im Inneren. Nach aussen immer noch den Schein wahrend.

So wurde ich von Macke zu Macke, welche Omar mir gegenüber zeigte, immer gelähmter. Es konnte nicht sein, was nicht sein durfte! Ich brauchte sehr lange, bis ich mir selbst eingestehen konnte, dass wir zwei nicht die Ausnahmebeziehung hatten, in der ich uns wähnte, sondern in den ganz gewöhnlichen Beziehungswahnsinn hineingeschlittert waren. Noch länger brauchte es, die Scham zu überwinden, um es anderen gegenüber zu zeigen, es öffentlich zu machen. Denn es tat nicht nur wahnsinnig weh. Es beschämte mich zugleich, selbst meiner Schwester oder den engsten Freundinnen gegenüber ehrlich zuzugeben, wie sehr ich verletzt wurde, wie sehr ich mich bereits hatte demütigen lassen.

Gleichzeitig war auch noch viel Schönes da. Wegen Marius, der so knuffig war, waren wir beide zunächst wie in einem Babyrausch. Auch konnte ich die vielen, schönen Jahre davor nicht vergessen. Unsere wunderbare, gemeinsame Studienzeit, mit Kollegen oder alleine, unsere Viaggio d’amore nach Italien, die unvergesslichen Fahrradreisen, die Salsa-Abende. Was wir aber von Anfang an am besten konnten, war, einfach nur so umschlungen dazuliegen. Ohne etwas zu sagen. Eng an eng, den Atem und die Wärme des anderen spürend. Wie zwei Katzen, die aneinandergeschmiegt, in der Mittagssonne schnurren und entspannen. Fast wie in Trance entglitten wir der Welt an einen Ort ohne Zeit und Raum. Nur unendliche, beglückende Stille und Geborgenheit.

Wie konnten wir nur aus diesem göttlichen Anfangsort in den Horror hineingleiten, in dem wir uns heute befinden?

Wie konnte es so weit kommen, dass wir in der Paartherapie sitzen? Dass ich weine und er lediglich mit einer Kopfbewegung in meine Richtung zur Therapeutin sagt: „Wissen Sie, das hier“, während er an mir vorbeischaut, „das hier, das berührt mich schon lange nicht mehr.“ Das war der Moment, an dem ich den letzten Funken Hoffnung verlor. Wenn ihn mein Schmerz und mein Leid nicht mehr berührten, was vermochte ihn dann überhaupt noch zu berühren?

Erinnerungen, noch mehr Erinnerungen kommen in mir hoch. Schöne und grässliche. Beides schmerzend, beides eine Qual. Eine schwere Beklemmung legt sich um mein Herz. Wie eine hermetisch abgeschlossene Kapsel, in der meine Pein mit Wucht gegen die stählernen Wände pocht. Die Dunkelheit schnürt meinen Brustkorb zusätzlich ein. Ich will jetzt aber den furchtbaren Schmerz nicht spüren! Ich will nicht an den Schmerz denken! Mit aufbäumender Kraft versuche ich mich abzulenken. Horche auf Marius’ regelmässige Atemzüge, lege meine Hand an seine kleine, weiche Wange, um seine Wärme zu spüren. Das beruhigende Nestgefühl will sich partout nicht einstellen.

Zukunftsträume

Marius und ich sitzen im Zug und schauen gemeinsam das Buch von der kleinen Anna an, deren Eltern sich getrennt haben. Es ist hauptsächlich ein Bilderbuch. Auf einer Doppelseite sieht man links Anna bei der Mutter und rechts beim Vater: „Hier wohnt Papa, ich bin oft bei ihm“ steht auf der einen Seite. „Mama wohnt hier. Bei ihr bin ich auch oft. Ich bin bei beiden zu Hause.“ Wir blättern langsam weiter, und ich lese Marius in rumänischer Übersetzung vor, was unter jeder einzelnen Seite steht: „Ich habe zwei Kinderzimmer. Dies ist mein Zimmer bei Mama“, und weiter: „So sieht mein Zimmer bei Papa aus.“Wir sprechen darüber, was auf den Bildern zu sehen ist: der Schaukelstuhl bei Papa, der Sessel bei Mama, der Dackel, die zwei Badezimmer, die zwei Küchen, die vielen Freunde, bei Papa und bei Mama.

Es war überhaupt nicht einfach, ein passendes Kinderbuch zum Thema zu finden. In den wenigen, auf die ich gestossen bin, ging es meist um die übliche Konstellation: Die Eltern streiten oft, der Vater zieht aus, die Kinder haben Angst, ihn nie wiederzusehen und sind umso erfreuter, als er doch am Wochenende plötzlich vor der Tür steht, um mit ihnen durch den Park zu tollen. Solch ein Buch hat Marius merkwürdigerweise von Omi Helga, Omars Mutter, geschenkt bekommen. Doch daraus möchte ich Marius nicht vorlesen. Der Knopf soll doch keine Angst davor haben, dass er seinen Papa nur noch am Wochenende zu sehen bekommt. Oder womöglich noch die Fantasie entwickeln, ich würde ihn verlassen, nur weil ich diejenige bin, die auszieht.

Am Wochenende haben wir Marius darüber unterrichtet, dass ich bald an einem anderen Ort wohnen werde und er dann teilweise bei mir und teilweise bei seinem Babole wohnen wird. Nun versuche ich, ihn Schritt für Schritt weiter auf diese Veränderung vorzubereiten.

Die letzten drei Tage habe ich tagsüber gearbeitet und daher Marius nur kurz zum Abendessen gesehen. Umso mehr geniesse ich es, dass ich heute wieder von frühmorgens bis abends mit ihm zusammen sein kann. Die Fahrt vergeht wie im Flug. Als wir merken, dass der Zug langsamer wird und das Schild „Sunnethal“ vor dem Zugfenster erscheint, müssen wir uns beeilen, um noch rechtzeitig auszusteigen.

„Marius, gib bitte Mamole die Hand. Hier sind viele Leute. Ich möchte dich nicht verlieren.“

Hand in Hand gehen wir gemeinsam durch die Unterführung. Auf der Brücke bleiben wir stehen und schauen dem Wasser nach, welches lautlos vorbeizieht. Die wenigen Enten, die man sehen kann, geben ebenfalls keine Laute von sich. Das Gebüsch am Ufer ist kahl, das Gras braun-grün und über allem liegt ein grauer Schleier. Es ist unschwer zu erkennen, dass dieser Ort im Sommer, wenn alles grünt und die Sonne scheint, absolut idyllisch ist. Dass es jetzt so trist aussieht, ist allein der Jahreszeit geschuldet. Der Schnee‑ zauber des Januars ist längst weg und das zarte Grün des Märzes spriesst noch nicht.

„Marius, weisst du, wie dieser Fluss heisst?“, richte ich mich an ihn, nachdem wir eine Zeit lang schweigend dem Wasser nachgeschaut haben. Er schüttelt den Kopf.

„Suune“, sage ich.

„Wie s Wasser bi de Alti Weberei!“, bemerkt Marius prompt.

„Ja, wie der Fluss bei der Alten Weberei“, bestätige ich. „Dieser Fluss kommt von weit her. Aus den Bergen. Zuerst fliesst er hier vorbei und danach durch Bürgi.“

„Wohin nach Bürgi?“, will Marius wissen.

„Nach Bürgi fliesst der Fluss weiter, bis er zu einem noch grösseren Fluss kommt“, erkläre ich ihm. „Ein ganz grosser Fluss, der Rhein genannt wird. Er ist so breit und so tief, dass grosse Schiffe darauf fahren können. Und dieser Fluss fliesst nicht nur durch die Schweiz, sondern auch durch Deutschland. Weisst du, wo Deutschland ist?“

Marius schüttelt erneut den Kopf.

„In Deutschland wohnen Oma Elke und Opa Klaus, Omi Helga sowie Onkel Nur mit Karim und Ivana. Und ebenfalls in Deutschland, ganz oben im Norden, wohnt Tante Dana mit Lina, Sophia und Sven.“

Die Namen seiner Cousinen und Cousins scheinen ihn auf andere Gedanken gebracht zu haben. „Mami, wenn d Buebe dihei sind, chan i denn mit ihne spiele?“, will er wissen.

„Aber natürlich! Wenn die Kinder zu Hause sind, dann kannst du mit ihnen spielen.“

„Komm, wir gehen!“, prompt zieht mich Marius bei der Hand.

Ich habe ihm erzählt, dass in der Nachbarschaft unserer neuen Wohnung zwei knuffige Jungs in seinem Alter wohnen, und das hat ihn von Anfang an begeistert. In der Alten Weberei gibt es auch viele Kinder, doch momentan in seinem Alter nur ein Mädchen. Zwar wohnt sein bester Freund aus der Krippe, Lukas, noch in der Nähe, doch seine Mutter wird mit ihm und dem kleineren Bruder bald in ein anderes Quartier umziehen.

„Ja, lass uns gehen“, schliesse ich mich ihm an.

Nach nur wenigen Hundert Metern kommen wir zu einer Überbauung mit einheitlichen weissen Blockklötzen. Sie scheinen wie am Reissbrett entworfen. Kein Baum, kein Busch ist weit und breit zu sehen. Man hat den Eindruck, dass nicht nur zu dieser Jahreszeit, sondern auch später im Jahr keine einzige Blume auf dem glatten und makellosen Rasen blühen wird. Der Kontrast zur üppigen, wilden und unordentlichen Natur an dem Ort, wo wir in Bürgi leben, ist überdeutlich. Doch auch hier haben die Menschen bereits begonnen, dem neuen Wohnkomplex durch Terrassenbepflanzungen, unaufgeräumt liegen gelassene Kinderfahrräder und buntes Spielzeug einen bewohnten Charakter zu verleihen.

Die junge Frau von der Immobilienverwaltung wartet bereits vor der Eingangstür auf uns. Gemeinsam treten wir in die Wohnung, in der es noch nach frischer Farbe riecht. Während die Hausverwalterin ihre Unterlagen sortiert, zeige ich Marius die Wohnung.

„Hier wird unser Schlafzimmer sein“, erkläre ich zum ersten Eingang rechts hinter der Tür. Meine Stimme hallt von den leeren Wänden. „Weil das Zimmer nicht sehr gross ist, wird Mamole hier nur ein grosses Bett und einen Schrank für deine und meine Kleider hineinstellen.“

„Und hier habe ich gedacht, das Büro einzurichten“, fahre ich fort, als wir im nächsten Zimmer stehen. „Zusätzlich werden wir hier noch einen Zaubersessel hinstellen. Er wird sich zu einem Bett umwandeln, wenn wir Gäste haben.“

Anschliessend zeige ich Marius das Bad sowie das grosse Wohn-Ess‑ Zimmer, und zum Schluss gehen wir in das Zimmer in der Ecke.

„Hier wird dein Zimmer sein, wenn du bei Mamole bist“, erkläre ich ihm.

„Nüt do“, bemerkt Marius mit Traurigkeit in der Stimme.

In die Hocke gehend ziehe ihn auf meinen Schoss und gebe ihm einen Kuss auf die Backe.

„Hier ist noch nichts, weil die Wohnung noch nicht Mamole gehört. Die Frau in der Küche bereitet gerade den Vertrag vor. Nur wenn die Papiere fertig sind, darf Mamole Möbel hineinstellen.“

Marius schaut weiterhin missmutig.

„Weisst du, Marius, was ich mir überlegt habe? Dein Zimmer soll nur zum Spielen da sein. Gleichwohl werden wir auch hier ein Bett hineinstellen. Damit du einen Platz zum Schlafen hast, wenn Kinder dich besuchen kommen. Damit du aber gleichzeitig Platz zum Spielen hast, werden wir ein Hochbett kaufen. Eins wo du über eine Leiter hochklettern kannst und über eine Rutsche wieder herunterkommst.“

Marius horcht auf. „Es Bett mit Rutschbahn?“, fragt er ungläubig.

„Ja“, bestätige ich, „ein Bett mit Rutsche. Ein Bett für kleine Abenteurer. Mamole hat so eins in einem Katalog mit Betten für Piraten und Ritter gesehen. Was würde dir besser gefallen: Piraten oder Ritter?“

Mit einem Mal springt Marius von meinem Schoss herunter, dreht sich zu mir und ruft mit fester Stimme aus: „Piraten!“ Mit einer Handbewegung, als ob er einen Säbel in der Hand halten würde und bereit wäre zu kämpfen, fügt er noch bestimmter hinzu: „Ich bin en gefürchige Pirat!“

Als ich den kleinen, fuchtelnden Knirps betrachte, kann ich mir das Lächeln nicht verkneifen. Mit einem Arm ziehe ich ihn zu mir heran und herze ihn.

„Ja, du bist wirklich ein gefürchiger Pirat!“, bestätige ich.

„Und weisst du, was ich mir noch überlegt habe, Marius? Mir gefallen diese weissen Wände überhaupt nicht. Wenn dir Mamole sowieso ein Piratenbett kauft, was hältst du davon, wenn wir zwei auf den Wänden eine Piratenzeichnung machen?“

Marius schaut mich ungläubig an. „Me döf nid uf de Muur mole!“, bemerkt er streng.

Wieder muss ich lächeln. „Ja, du hast recht“, sage ich, während ich ihm einen Kuss auf die Backe drücke. „In der Krippe darf man das nicht. Und zu Hause normalerweise auch nicht. Doch das ist eine Ausnahme. Weil es eine besondere Zeichnung ist. Wir machen es mit dem Pinsel, nicht mit Stiften. Und es wird ganz gross werden. So gross wie die ganze Wand.“

„Die ganzi Muur?“, fragt Marius mit ungläubiger Stimme, unsicher, ob er das Rumänische richtig verstanden hat.

„Ja, die ganze Wand“, wiederhole ich. „Wenn wir wieder in Bürgi sind, können wir in dem Buch mit Käpt’n Sharky nachschauen. Vielleicht finden wir ein schönes Motiv.“

„Ja!“, stapft Marius mit seinen Füsschen auf den Boden und seine Augen leuchten vor Freude. „Mir moled en Schatzinsle.“

„Puiuleţ, ich verspreche dir, dass wir die Zeichnung mit der Schatzinsel machen. Leider geht es nicht jetzt sofort. Erst einmal müssen wir hier einziehen. Und dann müssen wir Farbe und Pinsel kaufen gehen. Aber bald.“

„Ja, gut“, pflichtet Marius bei, ohne seine Vorfreude zu verlieren. Es erstaunt mich jedes Mal aufs Neue, wie leicht er sich trotz grösstem Verlangen auf später vertrösten lässt. Sogar Begründungen wie „Wenn du mal gross wirst, dann darfst du auch“, kann er sehr gut akzeptieren. Zu Protesten, dann aber sehr heftige, veranlassen ihn nur definitive Verbote. Wenn es niemals Aussicht auf Erfüllung seiner Wünsche gibt.

„Komm, Marius“, richte ich mich wieder auf. „Wir schauen mal nach, ob die Frau von der Verwaltung fertig ist.“

Auf dem Weg in die Küche kommen wir an der riesigen Fensterfront im Wohnzimmer vorbei. Marius erblickt den Sandkasten zwischen den Wohnblöcken und möchte sofort raus. Das war einer der Hauptgründe, warum ich diese Wohnung gewählt habe. Marius soll jederzeit, wenn ihm danach ist, selbst über die Terrassentür hinausgehen und hereinkommen können. Der zweite Grund war, dass direkt neben uns zwei Familien mit Jungs in Marius’ Alter wohnen, eine davon sogar Tür an Tür mit uns.

Nachdem die Frau von der Verwaltung weg ist, gehe auch ich auf den Spielplatz, um nach Marius zu sehen. Ich finde ihn auf dem angrenzenden Rasen, gemeinsam mit zwei Jungs einem Ball hinterherjagend.

„Mamole, mir tschutted!“, ruft Marius mir freudig zu, als er mich bemerkt.

„Schön macht ihr das“, sage ich anerkennend, denn ich finde es wirklich beeindruckend, wie leicht und unkompliziert Kinder miteinander in Kontakt kommen.

Einige Zeit betrachte ich sie gedankenverloren, bis ich merke, dass sich jemand von der Seite nähert. Als ich mich umdrehe, blickt mich eine hoch‑ gewachsene Frau freundlich an. Hinter ihren Beinen versteckt sich ein kleines Mädchen.

„Lea ist etwas schüchtern gegenüber Fremden“, erklärt mir Anke, meine neue Nachbarin von vis-à- vis, „doch nur am Anfang.“

Weil ich mich seit unserer ersten und bisher einzigen Begegnung nicht mehr gut erinnere, frage ich sie, ob der lang gewachsene der zwei Jungs ihr Sohn sei.

„Ja“, antwortet sie, „das ist Till.“

„Und der Junge daneben?“

„Das ist Samuel, er wohnt im Block gegenüber, auch im Parterre. Ich glaube, er war nicht da, als du dir die Wohnung angeschaut hast“, fügt sie hinzu. „Samuel ist genauso alt wie Till, und er ist häufig bei uns zum Spielen.“ Wie ich mich für Marius freue. Noch mehr Jungs in seinem Alter!

„Wann zieht ihr ein?“, will Anke wissen.

„Soeben habe ich die Wohnung abgenommen, doch richtig einziehen werden wir erst in einem Monat“, antworte ich. „Ich möchte noch Marius’ Geburtstag abwarten. Ich glaube, dass es schön für ihn ist, wenn er in seiner gewohnten Umgebung und mit seinen Freunden feiern kann. Und bis dahin will ich ihn langsam an die neue Situation gewöhnen.“

„Hast du Marius auch schon in der Krippe angemeldet?“, fragt Anke, den Kopf ihrer kleinen Tochter tätschelnd. „Till, Samuel und Louis gehen alle hier im Quartier in die Krippe. Keine fünf Minuten zu Fuss.“

„Leider geht das nicht. Dann hätten wir dasselbe Problem wie jetzt in Bürgi“, antworte ich mit einem Seufzer. „Die Öffnungszeiten sind einfach zu kurz, wenn ich Dienst habe. Wir gehen heute noch in die Spitalkrippe – haben dort unseren ersten Einführungstag“, füge ich hinzu. Marius möchte am liebsten noch weiter mit den Nachbarjungs tschutten und kann sich erst lösen, als ich ihm sage, dass wir gleich zu anderen Kindern spielen gehen.

Die Einführungszeit in der Spitalkrippe ist über mehrere Tage angedacht mit steigender Anwesenheit. Für heute ist eine Stunde vorgesehen, doch Gabi, die stellvertretende Krippenleiterin schickt mich nach nicht einmal der Hälfte der Zeit weg. Man merke es Marius an, dass er es gewohnt sei, unter Kindern zu sein. Überrumpelt ob der unerwarteten freien Zeit und unschlüssig, was ich derweilen machen soll, marschiere ich zunächst in die Cafeteria des Spitals, wo ich mir eine heisse Schoggi hole. Für einen Moment überlege ich, mich damit an einen sonnigen Tisch im Garten zu setzen, doch dann entscheide ich mich, mit meinem Getränk nach oben ins Ärztebüro zu gehen und mir damit einige der ausstehenden Austrittsberichte zu versüssen. Als ich in den schmalen Gang eintrete, von dem aus die Ärztebüros abgehen, schlägt mir ein schwerer Duft entgegen.

„Hallo“, begrüsse ich fröhlich meine Kolleginnen, als ich ins Büro eintrete. „Auf dem Flur riecht es nach der Chefin.“

„Sie ist gerade durchgerauscht, auf dem Weg in ihr Büro“, antwortet Anja, eine der jüngeren Kolleginnen. „Aber was machst du denn hier?“

„Marius hat heute Einführungstag in der Spitaki. Es war geplant, dass ich die ganze Zeit dabeibleibe, doch die Erzieherin hat mich weggeschickt. Sie meint, Marius mache es so gut, dass ich nicht noch länger bleiben müsse.“ Meine Stimme muss einen traurigen Unterton gehabt haben, weil Anja mich trösten möchte:

„Sei doch froh, wenn er sich so gut in einer neuen Gruppe einfindet. Besser als andersherum.“

„Ich bin schon froh“, gebe ich halbherzig zurück, während ich meine Tasche abstelle. „Einerseits. Andererseits tut es echt weh zu sehen, dass dieser kleine Knopf einen schon jetzt so wenig vermisst.“

„Auch ich kenne das, Iulia“, schaltet sich Céline ein. Sie hat zwei Kinder und wie ich eine Vollzeitstelle. Die Kinderbetreuung tagsüber übernehmen ihre Mutter, ihr Mann und die Spitalkrippe. „Wenn meine beiden andere Kinder erblicken, sind Mami, Papi, Grossi, egal wer, plötzlich uninteressant. Doch wenn sie müde werden, dann kommen sie immer und möchten in den Arm genommen werden.“

„Stimmt, bei Marius ist es genauso“, pflichte ich ihr bei. „Und wenn ich ganz ehrlich bin: Ich ging als ich klein war auch sehr gerne in die Krippe.“

„Stundenlang mit der Puppe spielen oder im Sandkasten, dafür fehlt mir schlicht die Fantasie. Und auch die Geduld“, sagt Ute, die bei uns ein Teilzeitpensum von sechzig Prozent hat. Sie kommt aus Deutschland und hat deshalb auch keine Familie hier in der Gegend, die ihr mit den Kleinen helfen könnte. Die Kinderbetreuung teilt sie sich mit ihrem Mann und mit der Spitalkrippe. „Ich bin total froh, dass meine zu dritt sind und deshalb – was Kinderspiele anbelangt – auf ihre Kosten kommen.“

In diesem Moment sind auf dem Flur betonte Schritte zu hören. Kurze Zeit später erscheint im Türrahmen zu unserem Büro die schlanke Silhouette unserer Chefin. Ihre Augen strahlen und ein breites Lächeln zeigt ihre weissen ebenmässigen Zähne.

„Sind Sie alle fleissig am arbeiten?“, fragt sie fast ein bisschen zu fröhlich in die Runde. Und als sie mich sieht, hat sie fast etwas zu viel Überraschung in der Stimme: „Frau Varga, was machen Sie denn hier? Haben Sie Dienst?“

„Hallo, Frau Steiner“, antworte ich ebenfalls lächelnd. „Nein, ich habe keinen Dienst. Ich habe meinen Kleinen in die Spitalkrippe zum Einführungstag gebracht. Weil es jedoch gut läuft, wurde ich weggeschickt. Jetzt bin ich quasi in Rufbereitschaft. Ich dachte mir, in der unerwartet freien Zeit könnte ich einige meiner Berichte abarbeiten.“ Dabei zeige ich mit dem ausgestreckten Arm auf den Stapel mit etwa sechs Patientendossiers, welche sich im Regal über meinem Namen türmen.

„Sehr gut! Sehr gut!“, lobt Frau Steiner energisch. „Alle anderen aber auch: Macht eure Berichte weg!“

Einige nicken, andere ringen sich zu einem „Ja, Frau Steiner“ durch und die Chefin stöckelt wieder davon, während ihre schwere Duftwolke noch einige Minuten bei uns hängen bleibt.

„Jetzt ist sie wieder guter Laune“, bemerkt Ute im Flüsterton, „doch vor einer Stunde hat sie mich zur Schnecke gemacht. Weil ich vergessen habe, bei einer Patientin das Blutdruckmedikament abzusetzen.“

„Dich?“, wundere ich mich, ebenfalls flüsternd. „Ich dachte, sie hätte sich auf Pavel eingeschossen.“

„Pavel ist immer noch ihr Prügelknabe, aber du weisst ja, er hat gekündigt. Und ich habe den Eindruck, dass sie jetzt mich als Nachfolgerin ausgesucht hat.“

„Es war ziemlich gemein, wie sie Ute zusammengestaucht hat“, Anja ist empört. „Und das auch noch vor dem ganzen Team.“

Frisch nach dem Studium ist Anja den rauen Umgangston im Berufsleben nicht gewöhnt. Auch bringt sie noch diesen studentischen Freiheitsgeist mit, sich zu empören. Céline und ich stehen zunächst nur stumm da.

„Tut mir leid, Ute“, sage ich schliesslich. „Es ist nicht schön, zusammengestaucht zu werden. Aber vielleicht war das auch nur etwas Einmaliges. Ich würde dem nicht so viel Bedeutung beimessen.“

„Es war leider schon das dritte Mal“, erwidert meine Kollegin traurig.

Ein tiefer Seufzer ist meine sprachlose Antwort. „Kommt, lasst uns unsere Arbeit machen“, fordere ich mehr mich auf als alle anderen. „Jetzt ist die Chefin guter Laune. Es wäre doch doof, wenn wir nun deprimiert herumhängen und später auch noch Überstunden machen müssten.“ Dabei nehme ich den Stapel Berichte aus meinem Fach und setze mich damit an einen freien Sitzplatz.

So abgestumpft, wie ich mir noch vor wenigen Minuten vorkam, bin ich aber offensichtlich doch nicht. Denn immer wieder drängen Utes Sätze zwischen den losen Blättern der Patientenakte in mein Bewusstsein. Eigentlich mag ich die Chefin ganz gern. Mehr noch, ich finde ihre exzentrische Art toll. Doch am meisten gefällt mir an ihr, dass sie mir beim Vorstellungsgespräch mit Handschlag zugesagt hat, mich in zwei Jahren bis zum Facharzt zu bringen. Und bis jetzt hat sie Wort gehalten. Ich werde viel in den OP eingeteilt. Bevor ich in ihre Klinik kam, durfte ich nie einen Kaiserschnitt durchführen. Mittlerweile fühle ich mich darin immer sicherer und bin guter Dinge, dass ich bald auch mit grösseren Eingriffen starten darf. Dass sie jedoch Pavel und nun auch Ute piesackt …

In meinem Bauch macht sich ein unangenehmer Druck breit. Dies ist bei mir schon immer so gewesen. Es ist mir unangenehm, wenn ich mitbekomme, dass andere schlecht behandelt werden. Früher, da habe ich mich noch wie Anja empört. So manches Mal bin ich für diejenigen, die schlecht behandelt wurden, auch eingetreten. Doch inzwischen habe ich gelernt, dass es einem im Berufsleben schnell zum Nachteil gereichen kann, sich für andere einzusetzen. Der Gedanke, dass ich zu den geschätzten Assistenten gehöre und nichts zu befürchten habe, beruhigt mich allerdings nicht. Denn ich spüre die Willkür, welche hinter dieser Auswahl steckt. Und deutlich auch die Macht, von der wir alle in unserer Weiterbildung abhängig sind. Mit Kraft versuche ich, die aufdringlichen Gedanken wegzuscheuchen und mich auf die Patientendossiers zu konzentrieren. Schliesslich ist aber auch nicht mehr so viel Zeit, und als ich Marius wieder abholen soll, habe ich gerade einmal zwei Berichte fertig.

„So“, sage ich zu Ute, die als Einzige noch im Büro sitzt. „Dieser Stapel muss bis morgen warten. Dann bin ich zum Nachtdienst wieder da.“

Als Marius und ich am Abend wieder in Bürgi sind, machen wir auf dem Weg vom Bahnhof nach Hause einen kleinen Zwischenstopp bei Ursula. Ursula ist wenige Jahre älter als ich, meine einzige richtige Freundin in der Schweiz und Marius’ Gotte. Die ‚Bärengotte‘, wie sie sich selbst getauft hat. Wir haben uns bei einer früheren Arbeitsstelle kennengelernt. Unsere beiläufigen Begegnungen in der Klinik wurden intensiver, als wir anfingen, gemeinsam mit dem Velo zur Arbeit zu fahren. Später haben wir uns dann auch privat getroffen und sie, die ihr halbes Leben schon in Bürgi lebte, hat mir und Omar viele schöne Orte in und um die Stadt gezeigt. Zwar habe ich nach sechs Jahren hier recht viele gute Bekannte, doch Ursula ist der einzige Mensch, dem ich auch ohne Voranmeldung einen kleinen Besuch abstatten kann.

Sie wohnt am Rande der Altstadt, direkt auf unserem Nachhauseweg. Heute will ich mit ihr den Dienstplan besprechen, den ich am Nachmittag in meinem Postfach in der Klinik vorgefunden habe. Es ist der familienkompatibelste Dienstplan, welchen ich jemals hatte. In einem Rotationszyklus von fünf Wochen arbeite ich lediglich während einer einzigen Woche fünf Tage am Stück, sonst maximal drei. Es gibt nicht diese langen Blockzeiten wie in anderen Kliniken, sodass man sein Kind nur am Wochenende wach sieht. Oder sieben Tage Nachtdienst am Stück, was dazu führt, dass man eine ganze Woche lang völlig anachronistisch zu seiner Familie lebt und sich anschliessend wie mit Jetlag fühlt. In der fünften Rotationswoche ergeben sich, im Anschluss an die vier Nachtdienste sogar sechs freie Tage. Eine leicht verkürzte, zusätzliche Ferienwoche, die wir bislang oft genutzt haben, um meine Pflegeeltern und meine Schwester, aber auch Omars Familie in Deutschland zu besuchen.

So wie Omar und ich uns die Betreuung von Marius seit der Trennung aufgeteilt haben, kommt es nur an zwei Nächten pro Monat vor, jeweils an einem Mittwoch und an einem Donnerstag, dass ich Nachtdienst habe, zugleich aber auch zuständig für Marius bin. Bisher war Omar bereit, mir eine dieser Nächte im Tausch gegen einen Wochenendtag abzunehmen. Weil er jedoch stets an einem dieser zwei Abende auch tschutten gehen möchte, schläft Marius an diesen Tag entweder bei unserer Nachbarin Sarah oder, seltener, bei einer guten Freundin aus der Krippe, die unweit von uns wohnt. In Sunnethal muss ich mir dieses Netz aus Nachbarn und Freunden erst einmal aufbauen. Bis es so weit ist, hat sich Ursula bereit erklärt, vorbeizukommen und diese zwei Nächte mit Marius bei uns in Sunnethal zu verbringen.

„Weisch Bäregotte“, sagt Marius keuchend vom Treppensteigen, sobald er sie sieht. „II bi hüt inere neue Chrippe gsi.Z Sunnethal.“

„Ja, was!“, tut Ursula gespielt überrascht. „Und hat es dir gefallen?“

„Jo“, antwortet er mit fester Stimme. „I han schön im Garte gspielt. Und gmolet. En Delfin.“

„Wir können es dir leider nicht zeigen“, erkläre ich, nachdem wir uns die drei typischen Begrüssungsküsschen gegeben haben. „Es ist gleichzeitig sein Namensschild, und wir mussten es deshalb in der Krippe lassen.“

„Nicht schlimm!“, meint Ursula locker.

„Und i han en neue Fründ. Er heisst Erol!“, fügt Marius hinzu. Ich muss lächeln, wie aufgeregt er das alles erzählt.

„So! So!“, Ursula tönt theatralisch, schüttelt ihre braunen Locken und lächelt verschmitzt.

„Nur no foif Mol schlofe“, sprudelt es aus Marius weiter heraus, während er sich anschickt, Platz auf Ursulas Küchenbank zu nehmen. „Denn chömmer wieder zäme spiele!“

„Das ist aber toll! Dass du schon am ersten Tag Freunde gefunden hast!“, bemerkt Ursula.

„Jooo“, erwidert Marius langezogen, als ob es das Selbstverständlichste von der Welt wäre.

„Magst du einen Sirup trinken?“, wendet sich Ursula liebevoll an ihn.

„Jo, gern!“, gibt Marius wie aus der Pistole geschossen zurück. Wie immer, wenn ihm Süsses angeboten wird. Während Marius den Holundersirup langsam mit einem Röhrli schlürft, haben Ursula und ich Zeit, den Dienstplan zu besprechen. Und auch, um die letzten Neuigkeiten auszutauschen. Ich erzähle ihr, wie locker Marius vor ein paar Tagen unsere Erklärung aufgenommen hat, dass ich demnächst ausziehen werde und er dann die Hälfte der Woche mit mir in Sunnethal und die andere Hälfte weiterhin bei seinem Vater in der Alten Weberei verbringen wird. Und Ursula berichtet von ihrer sich neu anbahnenden Liebe, eine Internetbekanntschaft, bei der sie zurzeit das Wahre vom Halbwahren entwirren muss.

Als wir anschliessend an der Suune nach Hause entlanglaufen und Marius fröhlich vor mir herspringt, als ich nichts mehr überlegen und organisieren muss, als ich zum ersten Mal an diesem Tag ausatmen und loslassen kann, fällt mir mein letzter Besuch bei Frau Schaffner, meiner Anwältin, ein. Wie sie mich mit dem Vorschlag überrascht hat, ich solle auf eine Teilzeitstelle gehen. Es würde meine Chancen im Sorgerechtsverfahren verbessern. Ich dachte, ich höre nicht richtig! Wie mich diese Anspielungen auf meine Berufstätigkeit ärgern! Mir ist, als ob darin stets der Zweifel mitschwingt, ich kümmere mich nicht ausreichend um meinen Sohn.

Dabei bin ich trotz meines Vollzeitpensums mehr mit Marius zusammen als Omar, der mit seinem Teilzeitpensum Montag und Dienstag regelmässig freihat. Marius und ich essen immer mal wieder zusammen zu Mittag und verbringen auch ganze Tage miteinander. Omar hingegen bringt an seinen freien Tagen Marius stets um elf Uhr in die Krippe, um ihn dort nicht vor achtzehn Uhr wieder abzuholen. Alles andere ist ihm zu viel. Er brauche Zeit für sich, sagt er.

Für ein Jahr hatte ich eine Stelle im Jobsharing. Nur noch fünfzig Prozent. Damit wir mehr Zeit miteinander haben. Doch was hat es gebracht? Omar kaufte sich ein Motorrad und verschwand damit oft über alle Berge, Marius wollte – obwohl ich freihatte – häufig zu den Kindern in die Krippe, wir mussten in eine kleinere Wohnung ziehen, weil das Geld knapp wurde, und in der Klinik wurde ich operativ kaltgestellt. Meinen Facharzt konnte ich mir so abschminken.

Mit der Dienstplanung bei meiner aktuellen Stelle bin ich mehr als glücklich. Ich bin sehr viel mit Marius zusammen, habe aber auch hundert Prozent Weiterbildung und hundert Prozent Lohn. Und später hundert Prozent Rente. Dass man einem dies als Frau auch in der heutigen Zeit nicht gönnt! Als ob man sich nach einer Trennung zwangsläufig mit einem finanziellen und sozialen Absturz abzufinden habe!

Berufstätige Rabenmutter. Ich ertappe mich dabei, wie ich den Kopf schüttle. Rabenmutter – diese Bezeichnung gab es bei uns in Rumänien gar nicht. Es war selbstverständlich, dass Frauen eine Ausbildung machten und später voll arbeiteten. Auch wenn sie Kinder hatten. Und auch bei uns, bei Omar und mir, war dies früher nie ein Diskussionspunkt, geschweige denn ein Streitpunkt. Erst später, als Marius etwa ein Jahr alt wurde, fing Omar an, immer wieder an meinem Arbeitspensum herumzumeckern. Dadurch wurde ich überhaupt erst so empfindlich bei dem Thema. Kann es kaum noch hören.

Marius wird schon jetzt mehr von mir als von seinem Vater betreut. Das soll sie, Frau Schaffner, bitte den Richtern klarmachen. Mein aktuelles Pensum ist da keineswegs von Nachteil. Ausserdem wäre es, abgesehen davon, dass es als Assistenzärztin extrem schwierig ist, eine Teilzeitstelle zu bekommen, gerade jetzt unsinnig zu reduzieren. Ich muss Vollgas geben, dass ich binnen zwei Jahren mit meinem Facharzt fertig werde. Denn in zwei Jahren geht Marius in die Schule, und das geht dann nur noch an einem Ort. Sollte Omar sich weiterhin so unkooperativ zeigen, werde ich nach meinem Facharztdiplom zumindest in eine eigene Praxis gehen können. Und da ist die Situation viel besser als bei den Spitalstellen. Die Chancen sind gut, eine Praxis in Bürgi aufmachen zu können, sodass Marius weiterhin bei beiden von uns wohnen kann.

Erst jetzt merke ich, dass Marius weiter vorne stehen geblieben ist und auf mich wartet. Der liebe Knopf! Mit einem Lächeln auf den Lippen stosse ich einen leisen Seufzer aus. Auf einmal nehme ich auch die angenehm kühle Luft am Ufer wahr. Mit beschwingtem Schritt laufe ich auf Marius zu und atme bewusst die frische Luft tief ein. Ich bin guter Dinge. Eine Mutter, die nicht einfach mit dem Kind über Nacht an einen neuen Ort verschwindet. Eine Mutter, die nicht dem Vater das Kind entziehen möchte, sondern den Vorschlag macht, dass der bald vierjährige Sohn nach der Trennung weiterhin genauso viel Zeit mit seiner Mutter wie mit seinem Vater verbringen kann – so einen Vorschlag können die Behörden nur gut finden.

Bald werde ich einen neuen Lebensabschnitt beginnen können. Mit Marius selbstbestimmt leben. Ohne Vorwürfe. Ohne Verachtung. Ohne Streit. Mich erholen. Freude an meiner Arbeit haben. Wieder Träume haben. Bis ich in zwei Jahren meinen Facharzt habe, werde ich bestimmt auch einen neuen Partner kennenlernen. Und wer weiss? Vielleicht werde ich dann wieder reduziert arbeiten, damit wir Pflege- oder Adoptivkinder zu uns nehmen können. Auch ein Traum von mir und eine alte Vereinbarung zwischen Omar und mir, welche er jedoch nach Marius’ Geburt platzen liess. Doch ich spüre: Ein neuer Abschnitt steht frisch und voller Zauber vor mir. Während ich auf Marius zulaufe, fühle ich mich beflügelt und voller Zuversicht!

Dämmerung

„Iulia“, Omars Stimme hallt von irgendwo weit weg in mein Bewusstsein.