7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag AG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der Matrose des vor Massachusetts kreuzenden Fischkutters sieht einen weißen Fleck auf dem Meer. Eine Möwe, ein Wasserball, eine Badekappe? Die blasse Fracht, die die Crew schließlich an Bord hievt, hat »volle Brüste, eine schmale Taille und Hüften wie eine Meerjungfrau, aber eine Meerjungfrau ist das nicht«. Elf Stories über Menschen, deren Existenz von einem Lidschlag zum nächsten einen Riß bekommt, als ginge – ratsch – endlich der Vorhang auf zum wirklichen, gefahrvollen Leben, das sie über sich hinaus ins Weite trägt. Es sind schüchterne Mädchen, Feiglinge, Betrüger, Senioren, Jugendliche – all diejenigen, die im Kampf gegen die Gemeinheiten des Alltags auf der Strecke bleiben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

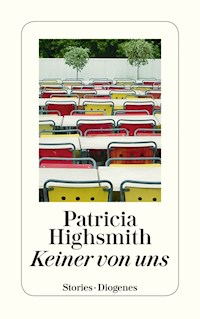

Patricia Highsmith

Keiner von uns

Stories

Aus dem Amerikanischen von Matthias Jendis

Mit einem Nachwort von Paul Ingendaay

Herausgegeben von Paul Ingendaay und Anna von Planta

Diogenes

Keiner von uns

Für Charles Latimer

Was die Katze hereinschleppte

Die sekundenlange, gedankenschwere Stille beim Scrabble wurde unterbrochen vom Flappen des Plastiks an der Katzenklappe: Portland Bill kam wieder ins Haus. Niemand beachtete ihn. Michael und Gladys Herbert lagen vorne; Gladys war ein bißchen besser als ihr Mann. Die Herberts spielten oft Scrabble und waren ziemlich gut darin. Colonel Edward Phelps – ein Nachbar und guter Freund – hielt sich mehr schlecht als recht, und seine amerikanische Nichte Phyllis, neunzehn, hatte gut angefangen, in den letzten zehn Minuten aber das Interesse verloren. Bald war es Zeit für den Tee. Der Colonel war schläfrig, man sah es ihm an.

»Qual …« Der Colonel strich sich nachdenklich über seinen Kipling-Schnäuzer. »Schade – ich dachte an Qualle.«

»Wenn du nur QUAL hast, Onkel Eddie«, sagte Phyllis, »wie kannst du draus Qualle machen?«

Die Katze an der Tür mühte sich wieder, länger diesmal, lautstark an ihrer Klappe und zerrte nun, den schwarzen Schwanz und das gestreifte Hinterteil schon drinnen, rückwärts etwas durch das Plastikoval. Was sie ins Haus brachte, war weißlich und etwa sechs Zoll lang.

»Hat wieder einen Vogel gefangen.« Michael wartete ungeduldig darauf, daß Eddie seinen Buchstaben setzte, damit er seinen brillanten Zug machen konnte, bevor ihm ein anderer das Wort wegschnappte.

»Sieht eher wie noch ein Gänsefuß aus«, sagte Gladys nach einem kurzen Blick. »Igitt.«

Endlich setzte der Colonel, fügte einem SUMP ein F an, und Michaels Zug entlockte Phyllis einen bewundernden Stoßseufzer für sein INI am Ende von GEM, denn mit dem M bekam er DAMM.

Portland Bill warf seine Beute in die Luft, und sie plumpste laut auf den Teppich.

»Mausetot, diese Taube«, bemerkte der Colonel, der zwar dem Kater am nächsten saß, dessen Augen aber nicht mehr die besten waren. »Oder eine Rübe« – dies für Phyllis’ Ohren – »Steckrübe«, fügte er hinzu, spähte hinüber und kicherte: »Ich habe schon Möhren in den unglaublichsten Formen gesehen. Da war mal eine –«

»Das hier ist weiß«, unterbrach ihn Phyllis und stand auf, um nachzusehen, weil Gladys vor ihr an der Reihe war. Sie trug eine bequeme Hose mit Pullover und beugte sich vor, die Hände auf den Knien. »O mein Gott! Onkel Eddie!« Sie stand auf, schlug die Hand vor den Mund, als hätte sie etwas Grauenhaftes gesagt.

Michael Herbert hatte sich halb erhoben: »Was ist denn?«

»Das sind Menschenfinger!« rief Phyllis. »Seht nur!«

Alle sahen sie hin und kamen dann langsam, ungläubig, vom Tisch herüber. Stolz schaute der Kater empor in die Gesichter der vier Menschen, die auf ihn herabblickten. Gladys stockte der Atem.

Die beiden Finger waren totenblaß und aufgeschwollen; keinerlei Blut, nicht einmal an den ersten Fingergliedern, an denen ein kleines Stück dessen hing, was einmal eine Hand gewesen war. Es handelte sich zweifellos um den Mittel- und Ringfinger einer menschlichen Hand, und zwar wegen der zwei gelben, kurzen Nägel, die wegen des geschwollenen Fleisches klein wirkten.

»Was sollen wir machen, Michael?« Gladys dachte praktisch, überließ die Entscheidungen aber gern ihrem Mann.

»Das da ist seit mindestens zwei Wochen tot«, murmelte der Colonel, der im Krieg einige Erfahrungen gesammelt hatte.

»Könnte es aus einem Krankenhaus in der Nähe stammen?« fragte Phyllis.

»Wo so amputiert wird?« fragte ihr Onkel leise lachend zurück.

»Das nächste Krankenhaus ist zwanzig Meilen weit weg«, sagte Gladys.

»Edna darf das nicht sehen.« Michael warf einen kurzen Blick auf seine Uhr. »Natürlich müssen wir –«

»Vielleicht die Polizei rufen?« fragte Gladys.

»Das war’s, woran ich dachte. Ich …« Während Michael noch zögerte, stieß Edna, ihre Köchin und Haushälterin, hinten in der Ecke des großen Wohnzimmers eine Tür auf. Sie trug das Teetablett herein. Die andern schoben sich unauffällig in Richtung des niedrigen Tischs vor dem Kamin; Michael Herbert dagegen blieb betont lässig stehen. Die Finger lagen unmittelbar hinter seinen Schuhen. Er zog eine Pfeife aus seiner Jackettasche, spielte mit ihr herum, blies in das Mundstück. Seine Hände zitterten leicht. Mit einem Fuß scheuchte er Portland Bill weg.

Schließlich hatte Edna Teller und Servietten verteilt und sagte: »Der Tee ist fertig.« Die Frau kam aus dem Ort, war Mitte Fünfzig, eine zuverlässige Person, aber mit ihren Gedanken meist bei ihren Kindern und Enkeln – Gott sei Dank, unter diesen Umständen, dachte Michael. Morgens trudelte Edna um halb acht auf ihrem Fahrrad ein und ging, wenn es ihr paßte, es sei denn, es war nichts für das Abendessen im Haus. Die Herberts waren nicht pingelig.

Gladys warf ihrem Mann einen ängstlichen Blick zu. »Raus mit dir, Bill!«

»Muß fürs erste was wegen dem Ding hier unternehmen«, sagte Michael halblaut. Entschlossen ging er zu dem Korb mit den Zeitungen neben dem Kamin, holte eine Seite der Times hervor und eilte zu den Fingern zurück, die Portland Bill gerade ins Maul nehmen wollte. Michael war schneller, er legte die Zeitung darüber und packte sie. Die andern standen noch. Michael bedeutete ihnen, sie sollten sich setzen, faltete das Blatt um die Finger, wickelte sie ein und bog die Rolle an den Enden um.

»Ich denke, wir sollten folgendes tun«, sagte er. »Die Polizei benachrichtigen, denn an der Sache könnte – irgendwas faul sein.«

»Oder könnte es nicht«, der Colonel schüttelte seine Serviette aus, »von einem Notarztwagen oder einem Mülllaster gefallen sein? Könnte doch irgendwo ein Unfall gewesen sein.«

»Oder sollten wir die Sache nicht einfach auf sich beruhen lassen – und es verschwinden lassen?« sagte Gladys. »Ich brauch einen Tee.« Sie hatte sich eingeschenkt und nippte an der Tasse.

Auf ihren Vorschlag wußte niemand etwas zu antworten; die drei waren wie betäubt – oder hypnotisiert durch die Gegenwart der anderen. Und doch erwarteten sie irgendwie eine Antwort von irgendeinem, aber die kam nicht.

»Verschwinden lassen? Im Mülleimer?« fragte Phyllis. »Vergraben wir es doch«, fügte sie hinzu, wie als Antwort auf ihre Frage.

»Das wäre wohl nicht richtig«, sagte Michael.

»Nimm doch eine Tasse Tee, Michael.« Seine Frau.

»Muß das Ding irgendwo hintun – nur für die Nacht.« Michael hielt immer noch das kleine Bündel in der Hand. »Oder wir rufen jetzt die Polizei. Ist schon fünf, und das am Sonntag.«

»Ist es der englischen Polizei nicht egal, ob es Sonntag ist oder ein anderer Tag?« fragte Phyllis.

Michael wollte schon zu dem großen Schrank neben der Haustür gehen, um das Ding obendrauf zu legen, zwischen ein paar Hutschachteln, doch die Katze folgte ihm, und er wußte, daß sie, bei entsprechender Motivation, bis auf den Schrank springen konnte.

»Ich glaube, ich hab’s.« Der Colonel freute sich über seine Idee, gab sich aber ruhig, für den Fall, daß Edna noch einmal auftauchen sollte. »Habe gestern in der High Street ein Paar Hausschuhe gekauft. Den Karton hab ich noch. Werd ihn holen gehen, wenn ich darf.« Er ging zur Treppe, drehte sich dann um und sagte leise: »Wir binden eine Schnur darum. Und lagern alles so, daß der Kater nicht drankommt.« Er stieg die Treppe hoch.

»Lagern? In wessen Zimmer?« Phyllis kicherte nervös.

Die Herberts antworteten nicht. Michael, der immer noch stand, hielt das Bündel in der Rechten. Portland Bill hatte sich hingesetzt, die weißen Vorderpfoten brav nebeneinander gelegt, und beobachtete Michael, um zu sehen, was er damit tun würde.

Colonel Phelps kam mit dem weißen Schuhkarton wieder herunter. Das kleine Bündel paßte mühelos hinein, und der Colonel hielt den Karton, während Michael sich in der Toilette neben der Haustür die Hände wusch. Als er zurückkam, hockte Bill immer noch da und miaute hoffnungsvoll.

»Legen wir sie vorerst in den Schrank über dem Sideboard«, sagte Michael und nahm Eddie den Karton ab. Wenigstens der war einigermaßen sauber, das spürte er. Er legte den Karton neben einen Stapel großer, selten benutzter Teller und schloß die Schranktür mit dem Schlüssel ab, der in der Tür steckte.

Phyllis biß in einen Keks und sagte: »Ich hab eine Falte an einem Finger bemerkt. Wenn dort ein Ring steckt, könnte er uns einen Hinweis geben.«

Michael wechselte einen raschen Blick mit Eddie, der leicht nickte. Allen war die Falte aufgefallen. Stillschweigend kamen die Männer überein, sich später darum zu kümmern.

»Mehr Tee, meine Liebe?« Gladys schenkte Phyllis eine zweite Tasse ein.

»Mi-aau«, klagte der Kater enttäuscht. Jetzt saß er gegenüber dem Sideboard und sah sich über eine Schulter nach ihnen um.

Michael wechselte das Thema: Die Fortschritte bei der Innendekoration vom Haus des Colonels. Der Neuanstrich der Zimmer im ersten Stock war der Hauptgrund für den Besuch, den der Colonel und seine Nichte den Herberts gerade abstatteten. Doch das war natürlich uninteressant, verglichen mit Phyllis’ Frage an Michael: »Sollten Sie nicht in der Nachbarschaft fragen, ob jemand vermißt wird? Diese Finger könnten auf einen Mord hindeuten.«

Gladys schüttelte kaum merklich den Kopf, sagte aber nichts. Warum dachten Amerikaner immer gleich an Gewalt? Andererseits, was könnte sonst eine Hand auf diese Art abgetrennt haben? Eine Explosion? Eine Axt?

Ein lebhaftes Gekratze ließ Michael aufspringen.

»Bill, Schluß damit!« Michael ging auf den Kater zu und scheuchte ihn weg. Bill hatte versucht, die Schranktür zu öffnen.

Mit dem Tee waren sie früher fertig als sonst. Michael stand am Sideboard, während Edna abräumte.

»Wann wirst du dir den Ring ansehen, Onkel Eddie?« fragte Phyllis. Sie trug eine Brille mit runden Gläsern und war ziemlich kurzsichtig.

»Ich glaube nicht, daß Michael und ich uns schon entschlossen haben, was zu tun ist, meine Liebe«, erwiderte ihr Onkel.

»Gehen wir in die Bibliothek, Phyllis«, sagte Gladys. »Sie wollten doch die Fotos ansehen.«

Das hatte Phyllis tatsächlich gesagt. Es waren Fotos von Phyllis’ Mutter und ihrem Geburtshaus, in dem nun Onkel Eddie wohnte. Eddie war fünfzehn Jahre älter als ihre Mutter. Jetzt wünschte Phyllis, sie hätte nie darum gebeten, die Fotos zu sehen, weil die Männer sich um die Finger kümmern wollten, und dabei hätte Phyllis gern zugesehen. Schließlich sezierte sie im Zoologielabor doch Frösche und Katzenhaie. Aber ihre Mutter hatte sie vor ihrem Abflug aus New York gemahnt, sich gut zu benehmen und nicht so »grob und unsensibel« zu sein – die üblichen Adjektive ihrer Mutter für Amerikaner. Also saß Phyllis pflichtergeben da und schaute sich Fotos an, die mindestens fünfzehn bis zwanzig Jahre alt waren.

»Bringen wir’s hinaus in die Garage«, sagte Michael zu Eddie. »Ich habe da nämlich eine Werkbank.«

Die beiden Männer gingen über einen Kiesweg zu der Doppelgarage, in deren hinterem Teil Michael eine kleine Werkstatt mit Sägen und Hämmern, Meißeln und Elektrobohrern hatte, dazu einen Vorrat an Holz und Brettern, für den Fall, daß im Haus etwas repariert werden mußte oder er in Bastelstimmung war. Michael war freier Journalist und rezensierte Bücher, aber er genoß körperliche Arbeit. Hier fühlte er sich mit dem scheußlichen Karton irgendwie besser. Er konnte ihn auf seiner stabilen Werkbank abstellen, wie ein Chirurg, der einen Körper auf den OP-Tisch legte. Oder eine Leiche.

»Was zum Teufel hältst du davon?« fragte er, als er die Finger aus dem Zeitungsblatt schüttelte, das er an einer Seite festhielt. Die Finger fielen auf die abgenutzte Holzoberfläche, diesmal mit dem Handteller nach oben. Das weiße Fleisch war an den Rändern, dort wo es abgetrennt worden war, gezackt, und im grellen Lichtstrahl der Lampe über der Bank sahen sie zwei Stückchen von den Mittelhandknochen, ebenfalls gezackt, aus dem Fleisch ragen. Mit der Spitze eines Schraubenziehers wendete Michael die Finger um. Er verdrehte die Spitze und spreizte das Fleisch dadurch so weit ab, daß glitzerndes Gold sichtbar wurde.

»Ein Goldring«, sagte Eddie. »Aber er war Arbeiter oder Handwerker, meinst du nicht? Sieh mal, die Nägel – kurz und breit, mit Erde darunter. Jedenfalls schmutzig.«

»Ich dachte gerade: Wenn wir das der Polizei melden, sollten wir nicht alles so lassen, wie es ist? Und nicht versuchen, uns den Ring näher ansehen?«

»Wirst du’s denn der Polizei melden?« Eddie zündete sich lächelnd eine Zigarre an. »Hängst du dann nicht mit drin?«

»Ich? Nein, ich werde sagen, die Katze hätte es ins Haus gebracht. Warum sollte ich irgendwie mit drinhängen? Bin neugierig auf den Ring. Gibt uns vielleicht einen Hinweis.«

Colonel Phelps sah kurz zur Garagentür hinüber, die Michael zugemacht, aber nicht abgeschlossen hatte. Auch er war neugierig auf den Ring. Wäre es die Hand eines Gentleman, dachte Eddie, sie hätten sie womöglich inzwischen der Polizei übergeben. »Gibt’s hier noch viele Landarbeiter?« fragte er sich laut. »Vermutlich schon.«

Michael zuckte nervös die Schultern. »Was machen wir nun mit dem Ring? Was meinst du?«

»Sehen wir nach.« Der Colonel paffte friedlich seine Zigarre und warf einen Blick auf Michaels Werkzeugregal.

»Ich weiß, was wir brauchen.« Michael griff nach einem Stanleymesser, mit dem er sonst Pappe zurechtschnitt, schob die Klinge mit dem Daumen heraus und hielt mit den Fingern den aufgedunsenen Rest der Handfläche fest. Über dem Ring schnitt er ins Fleisch, dann darunter.

Eddie Phelps sah vornübergebeugt zu: »Kein Tropfen Blut. Ausgetrocknet. Genau wie im Krieg.«

Nur ein Gänsefuß, sagte sich Michael, um nicht ohnmächtig zu werden. Er schnitt noch ein paarmal in die obersten Hautschichten der Finger.

Am liebsten hätte er Eddie gefragt, ob der die Sache nicht zu Ende bringen wolle, doch das hätte feige gewirkt, fand Michael.

»Du meine Güte«, murmelte Eddie, was nicht gerade half.

Michael mußte etliche Streifen Fleisch abschneiden und dann mit beiden Händen fest zupacken, um den Ehering abziehen zu können. Denn darum handelte es sich zweifellos: ein Ehering aus schlichtem Gold, weder sehr dick noch sehr breit, doch passend für einen Mann. Michael spülte ihn unter dem Kaltwasserhahn der Spüle zu seiner Linken ab. Als er ihn unter die Lampe hielt, konnte man die Initialen lesen: W. R. – M. T.

Eddie sah genau hin: »Na, das nenn ich einen Hinweis!«

Michael hörte die Katze an der Garagentür kratzen, dann miauen. Er legte die drei abgetrennten Fleischstücke auf einen alten Lappen, wickelte alles zusammen und sagte Eddie, er sei gleich zurück. Dann öffnete er die Garagentür, wehrte Bill mit einem »Schschsch« ab und steckte den Lappen in eine Mülltonne, deren Deckel gegen Katzen gesichert war. Michael hatte gedacht, er hätte einen Plan, den er Eddie vorschlagen könnte, doch als er zurückkam – Eddie untersuchte gerade wieder den Ring –, konnte er nicht sprechen, so durcheinander war er. Er hatte etwas sagen wollen über »diskrete Nachforschungen«, die sie anstellen könnten. Statt dessen bemerkte er mit tonloser Stimme:

»Genug für heute – es sei denn, uns kommt am Abend noch ein Geistesblitz. Lassen wir den Karton hier. Der Kater kann nicht hinein.«

Michael wollte den Karton nicht einmal auf seiner Werkbank stehenlassen. Er legte den Ring zu den Fingern und stellte den Karton oben auf ein paar Plastikkanister, die an der Wand standen. Bis jetzt war seine Werkstatt selbst vor Ratten sicher gewesen – nichts würde hier hereinkommen, um an dem Karton zu nagen.

Als Michael in dieser Nacht zu Bett ging, sagte Gladys: »Wenn wir’s nicht der Polizei melden, müssen wir das Ding einfach irgendwo begraben.«

»Ja«, erwiderte Michael unbestimmt. Irgendwie kam es ihm wie ein Verbrechen vor, ein Paar menschlicher Finger zu begraben. Er hatte seiner Frau von dem Ring erzählt. Die Initialen hatten ihr auch nichts gesagt.

Colonel Edward Phelps schlief friedlich ein, mit Gedanken, daß er 1941 viel Schlimmeres gesehen hatte.

Phyllis hatte ihren Onkel und Michael beim Abendessen über den Ring ausgefragt. Vielleicht würde sich das Rätsel morgen lösen und sich alles irgendwie als etwas ganz Einfaches und Harmloses herausstellen. Jedenfalls war das eine tolle Geschichte, die sie ihren Studienfreundinnen erzählen konnte. Und ihrer Mutter! Das also war das ruhige englische Landleben!

Der nächste Tag war ein Montag, deshalb hatte das Postamt im Lebensmittelladen geöffnet, und Michael beschloß, Mary Jeffrey eine Frage zu stellen. Sie arbeitete dort als Postangestellte und zugleich als Verkäuferin. Michael kaufte ein paar Briefmarken und fragte dann beiläufig:

»Übrigens, Mary, wird seit kurzem jemand vermißt – hier in der Gegend?«

Mary, ein Mädchen mit einem strahlenden Gesicht und schwarzen Locken, schien verwirrt: »Wie – vermißt?«

»Ist jemand verschwunden?« Er lächelte dabei.

Sie schüttelte den Kopf. »Nicht daß ich wüßte. Warum fragen Sie?«

Michael hatte versucht, sich auf diese Frage vorzubereiten. »Ich hab irgendwo in einer Zeitung gelesen, daß Leute manchmal – einfach verschwinden. Sogar in kleinen Dörfern wie diesem. Sich irgendwo verlieren, den Namen ändern oder so. Keiner weiß, wo sie hin sind.« Michael verlor sich gerade selber. Schlecht gemacht, aber er hatte die Frage gestellt.

Während er die Viertelmeile nach Hause ging, wünschte er die ganze Zeit, er hätte den Schneid gehabt, Mary zu fragen, ob irgendwer in der Gegend einen Verband an der linken Hand trage oder ob sie von solch einem Unfall gehört habe. Mary hatte Umgang mit Jungs, die im örtlichen Pub ein und aus gingen. Gerade jetzt könnte Mary von einem Mann mit einer bandagierten Hand gehört haben, aber ihr von den Fingern in seiner Garage erzählen, das ging auf keinen Fall.

Die Frage, was sie mit den Fingern tun sollten, wurde an diesem Vormittag nicht weiter erörtert, weil die Herberts eine Fahrt nach Cambridge geplant hatten, gefolgt vom Lunch im Haus eines Professors, mit dem die Herberts befreundet waren. Undenkbar, das alles abzusagen, nur weil man es mit der Polizei zu tun hätte. Also kamen die Finger an jenem Vormittag nicht zur Sprache. Man redete während der Fahrt über alles mögliche, nur nicht darüber. Michael, Gladys und Eddie hatten vor der Abfahrt nach Cambridge beschlossen, über die Finger nicht mehr vor Phyllis zu sprechen, sondern, wenn möglich, Gras über die Sache wachsen zu lassen. Eddie und Phyllis würden Mittwoch nachmittag abreisen, übermorgen also, und bis dann könnte sich alles geklärt oder die Polizei den Fall übernommen haben.

Phyllis war von Gladys außerdem sanft ermahnt worden, »den Vorfall mit dem Kater« im Haus des Professors nicht zu erwähnen. Also tat sie es nicht. Alles ging glatt und in bester Stimmung über die Bühne, und gegen vier waren die Herberts mit Eddie und Phyllis wieder zu Hause.

Edna sagte zu Gladys, sie habe gerade bemerkt, daß sie kaum noch Butter hätten, und da sie auf den Kuchen im Ofen aufpassen müsse … Michael, der mit Eddie im Wohnzimmer war, hörte das und bot an, zum Laden zu gehen.

Dort kaufte er die Butter, ein paar Päckchen Zigaretten und eine Schachtel schön verpackter Toffees. Mary bediente ihn wie immer, bescheiden und höflich. Er hatte auf Neuigkeiten gehofft. Gerade hatte er das Wechselgeld eingesteckt und war auf dem Weg zur Tür, als Mary ihm hinterher rief: »Ach, Mr. Herbert!«

Michael drehte sich um.

»Gerade heute mittag hab ich von jemandem gehört, der verschwunden ist«, sagte sie, über den Tresen zu ihm gelehnt. Jetzt lächelte sie. »Bill Reeves – wohnt auf Mr. Dickensons Land, wissen Sie. Er hat dort ein kleines Haus, arbeitet auf den Feldern – oder hat es jedenfalls früher gemacht.«

Michael kannte Bill Reeves nicht, hatte vom Land der Dickensons allerdings schon gehört, ein riesiger Besitz nordwestlich des Dorfes. Bill (also William) Reeves’ Anfangsbuchstaben paßten zu dem W. R. im Ring. »Ach ja? Er ist verschwunden?«

»Vor etwa zwei Wochen, hat mir Mr. Vickers erzählt. Der mit der Tankstelle beim Grundstück der Dickensons, Sie wissen schon. Heute kam er vorbei, also dacht ich mir, ich frag ihn mal.« Wieder das Lächeln, als habe sie Michaels kleines Rätsel zu seiner Zufriedenheit gelöst.

Michael kannte die Tankstelle und hatte in etwa ein Bild von Vickers im Kopf. »Interessant. Weiß Mr. Vickers, warum Reeves verschwunden ist?«

»Nein. Mr. Vickers sagt, das ist ziemlich geheimnisvoll. Auch Bills Frau hat das Häuschen verlassen, vor ein paar Tagen, aber alle wissen, daß sie nach Manchester gefahren ist, ihre Schwester besuchen.«

Michael nickte. »Na gut. Das beweist doch, daß so etwas sogar hier passieren kann, oder? Daß Leute verschwinden.« Er lächelte und verließ den Laden.

Das beste wäre, Tom Dickenson anzurufen, dachte Michael, und ihn zu fragen, was er wisse. Michael nannte ihn nicht Tom, hatte er ihn doch nur ein paarmal bei örtlichen Parteiversammlungen und ähnlichen Gelegenheiten getroffen. Dickenson war um die Dreißig, verheiratet, hatte reich geerbt und lebte nun als Gutsbesitzer auf dem Land, soweit Michael wußte. Die Familie war in der Wollindustrie, besaß Fabriken oben im Norden, und das Land gehörte ihnen schon seit Generationen.

Als Michael nach Hause kam, bat er Eddie herauf in sein Arbeitszimmer. Phyllis lud er trotz ihrer Neugier nicht ein, sich ihnen anzuschließen. Er berichtete Eddie, was Mary ihm über das Verschwinden eines Landarbeiters namens Bill Reeves vor ein paar Wochen erzählt hatte. Auch Eddie fand, sie sollten vielleicht Dickenson anrufen.

»Die Initialen im Ring könnten Zufall sein«, sagte er. »Die Dickensons wohnen fünfzehn Meilen von hier entfernt, sagtest du?«

»Ja, aber ich denke trotzdem, ich rufe ihn besser an.« Michael schlug die Nummer im Telefonbuch nach. Zwei Nummern; er versuchte es mit der ersten.

Ein Diener, jedenfalls klang er so, hob ab und fragte nach seinem Namen, sagte dann, er werde Mr. Dickenson holen. Michael wartete eine gute Minute. Eddie wartete auch.

»Hallo, Mr. Dickenson. Ich bin einer Ihrer Nachbarn, Michael Herbert … Ja, ja, ich weiß, wir sind uns schon begegnet – ein paarmal. Hören Sie, ich hätte eine Frage an Sie, die Ihnen womöglich seltsam vorkommt, aber – Sie hatten doch einen Landarbeiter oder Pächter auf Ihrem Besitz, oder? Ein Mann namens Bill Reeves?«

»Ja-a?« fragte Dickenson zurück.

»Und wo ist er jetzt? Ich frage, weil man mir sagte, er sei vor ein paar Wochen verschwunden.«

»Stimmt. Warum fragen Sie?«

»Wissen Sie, wo er hin ist?«

»Keine Ahnung«, erwiderte Dickenson. »Hatten Sie denn mit ihm zu tun?«

»Nein. Würden Sie mir den Namen seiner Frau verraten?«

»Marjorie.«

Das paßte zur ersten Initiale. »Und kennen Sie zufällig ihren Mädchennamen?«

Tom Dickenson kicherte. »Nein, leider nicht.«

Michael sah kurz zu Eddie hinüber, der ihn beobachtete. »Wissen Sie, ob Reeves einen Ehering trug?«

»Nein. Hab ihn nie weiter beachtet. Warum?«

Ja wirklich, warum? Michael rutschte auf dem Stuhl herum. Wenn er das Gespräch jetzt beendete, hatte er nicht viel herausbekommen. »Weil – ich etwas gefunden habe, einen möglichen Hinweis auf Reeves’ Verbleiben. Ich nehme an, irgendwer dürfte nach ihm suchen, da keiner weiß, wo er steckt.«

»Ich suche nicht nach ihm«, entgegnete Dickenson auf seine gelassene Art. »Ob seine Frau das tut, wage ich ebenfalls zu bezweifeln. Sie ist vor einer Woche ausgezogen. Darf ich fragen, was Sie gefunden haben?«

»Das würde ich lieber nicht am Telefon besprechen … Ob ich wohl bei Ihnen vorbeischauen dürfte? Oder Sie könnten zu mir nach Hause kommen.«

Nach einer kurzen Pause sagte Dickenson: »Um ganz ehrlich zu sein: Reeves ist mir gleichgültig. Ich glaube nicht, daß er Schulden hinterlassen hat, jedenfalls nicht daß ich wüßte. Das muß ich ihm zugute halten. Aber, wenn ich offen sein darf – es ist mir egal, was mit ihm passiert ist.«

»Verstehe. Verzeihen Sie die Störung, Mr. Dickenson.«

Sie legten auf.

Michael wandte sich Phelps zu und sagte: »Das meiste hast du wohl mitgekriegt. Dickenson ist der Mann gleichgültig.«

»Kaum zu erwarten, daß Dickenson sich übermäßig Sorgen macht um einen verschwundenen Landarbeiter. Meinte er nicht, die Frau wäre auch weg?«

»Ich dachte, das hätte ich dir gesagt: Sie ist nach Manchester gefahren, zu ihrer Schwester. Hab ich von Mary.« Michael nahm eine Pfeife aus dem Ständer auf seinem Schreibtisch und stopfte sie. »Seine Frau heißt Marjorie. Paßt zu der Initiale im Ring.«

»Stimmt. Aber es gibt auch jede Menge Marys und Margarets auf der Welt.«

»Dickenson wußte ihren Mädchennamen nicht. Also, Eddie, hör mal: Da Dickenson keine Hilfe ist, denke ich, wir sollten die Polizei anrufen und die Sache hinter uns bringen. Ich bin sicher, daß ich mich nicht überwinden kann, diesen – das da zu begraben. Die Sache würde mich nicht loslassen. Ich würde immer denken, daß ein Hund es ausgräbt, obwohl es nur Knochen sind und noch dazu ziemlich verrottete – und die Polizei müßte mit jemand anderem anfangen, nicht mit mir, und die Spur wäre nicht mehr so heiß.«

»Du glaubst immer noch an ein Verbrechen? – Meine Idee ist simpler«, sagte Eddie ruhig und überlegt. »Gladys sagte doch, zwanzig Meilen weiter wär ein Krankenhaus, in Colchester, nehme ich an. Wir könnten nachfragen, ob es dort in den letzten zwei Wochen oder so einen Unfall gegeben hat, mit Verlust des Mittel- und Ringfingers der linken Hand eines Mannes. Die würden doch seinen Namen haben. Sieht mir nach einem Unfall aus – und zwar nach einem, wie er nicht alle Tage vorkommt.«

Michael wollte schon fast zustimmen, das zu tun, jedenfalls bevor man die Polizei anrufen würde, als das Telefon klingelte. Er hob ab und hörte Gladys vom Apparat unten mit einem Mann sprechen, der Stimme nach Dickenson. »Laß mich das machen, Gladys.«

Tom Dickenson begrüßte Michael. Dann: »Ich habe – ich dachte, wenn Sie wirklich gern mit mir sprechen würden …«

»Ja, sehr gern.«

»Unter vier Augen wäre mir aber lieber, wenn das ginge.«

Michael versicherte ihm, das sei möglich, und Dickenson sagte, er könne in etwa zwanzig Minuten vorbeikommen. Erleichtert legte Michael den Hörer auf und wandte sich an Eddie: »Er kommt jetzt hierher. Will allein mit mir reden. Das ist wirklich das beste.«

»Ja.« Enttäuscht stand Eddie vom Sofa auf. »Er wird dann offener sprechen. Falls er etwas zu sagen hat. Wirst du ihm von den Fingern erzählen?« Er warf einen Seitenblick auf Michael, zog dabei seine buschigen Augenbrauen hoch.

»Kann sein, daß es gar nicht soweit kommt. Zuerst werd ich mir anhören, was er zu sagen hat.«

»Er wird dich fragen, was du gefunden hast.«

Michael wußte das. Sie gingen nach unten. Er sah Phyllis im Garten hinter dem Haus, wo sie ganz allein eine Krocketkugel über den Rasen schlug, und er hörte Gladys’ Stimme aus der Küche. Außer Hörweite von Edna teilte er seiner Frau mit, daß Tom Dickenson gleich kommen werde, und nannte auch den Grund: Marys Information, ein gewisser Bill Reeves werde vermißt, ein Arbeiter auf dem Land der Dickensons. Gladys begriff sofort, daß die Initialen paßten.

Und da kam schon Dickensons Wagen, ein schwarzes Triumph-Cabrio, das ganz gut eine Wäsche vertragen konnte. Michael ging hinaus, um den Mann zu begrüßen. »Hallo« und »Sie erinnern sich?« Nur vage, das galt für beide. Michael bat Dickenson ins Haus, bevor Phyllis herüberschlendern und ihn zwingen konnte, sie vorzustellen.

Tom Dickenson war blond und ziemlich groß; er trug eine Lederjacke, Cordhosen und grüne Gummistiefel, die nicht schmutzig waren, wie er Michael versicherte. Er hatte gerade auf seinen Feldern gearbeitet und sich nicht die Zeit zum Umziehen genommen.

»Gehen wir nach oben.« Michael führte ihn die Treppe hinauf.

Er bot Dickenson einen bequemen Lehnstuhl an und setzte sich auf sein altes Sofa. »Sie sagten mir, Reeves’ Frau wäre ebenfalls weggegangen?«

Dickenson lächelte verhalten, sah ihn aus blaugrauen Augen gelassen an. »Seine Frau ist weg, ja. Aber erst, nachdem Reeves verschwunden ist. Wie ich hörte, ist Marjorie nach Manchester gefahren. Ihre Schwester wohnt dort. Die Reeves kamen nicht so gut klar miteinander. Beide sind ungefähr fünfundzwanzig – und Reeves trinkt gern einen. Ehrlich gesagt, bin ich froh, ihn ersetzen zu können. Wird nicht schwer sein.«

Michael wartete, doch da kam nichts mehr. Er fragte sich, warum Dickenson bereit gewesen war, herzukommen und sich mit ihm zu treffen, nur wegen eines Landarbeiters, den er nicht besonders mochte.

»Warum interessiert Sie der Mann?« fragte Dickenson. Dann brach er auf einmal in Gelächter aus, wirkte jünger, glücklicher: »Hat Reeves womöglich bei Ihnen nach Arbeit gefragt – unter falschem Namen?«

»Mitnichten.« Auch Michael lächelte. »Ich kann gar keinen Arbeiter unterbringen. Nein.«

»Aber Sie sagten, Sie hätten etwas gefunden?« Dickenson zog die Brauen zusammen, runzelte die Stirn: ein höfliches Fragezeichen.

Michael sah zu Boden, hob dann den Blick und sagte: »Ich habe zwei Finger der linken Hand eines Mannes gefunden – mit einem Ehering an einem Finger. Die ersten Initialen im Ehering könnten für William Reeves stehen. Die zweiten lauten M. T., das könnte Marjorie Soundso sein. Deshalb dachte ich, daß ich Sie anrufen sollte.«

War Dickenson blaß geworden oder bildete er sich das nur ein? Dickensons Lippen waren leicht geöffnet, der Blick unsicher. »Herrgott – gefunden? Wo denn?«

»Unsere Katze hat sie ins Haus gebracht, ob Sie’s glauben oder nicht. Mußte es meiner Frau sagen, weil die Katze sie ins Wohnzimmer geschleppt hat, vor unser aller Augen.« Das herausgebracht zu haben, war für Michael irgendwie eine ungeheure Erleichterung. »Mein alter Freund Eddie Phelps und seine amerikanische Nichte sind gerade hier. Die haben das auch gesehen.« Er stand auf; jetzt wollte er eine Zigarette, holte die Schachtel von seinem Schreibtisch und bot Dickenson eine an.

Der sagte, er habe gerade aufgehört, hätte aber gern eine.

»War schon ein bißchen schockierend«, fuhr Michael fort, »deshalb dachte ich, daß ich mich erst einmal in der Nachbarschaft umhören sollte, bevor ich zur Polizei gehe. Ich glaube, es wäre richtig, die Sache der Polizei zu melden. Meinen Sie nicht auch?«

Dickenson antwortete nicht gleich.

»Ich mußte Fleisch von den Fingern schneiden, um den Ring abzubekommen – mit Eddies Hilfe, gestern abend.«

Dickenson schwieg immer noch, zog nur an seiner Zigarette und runzelte die Stirn.

»Ich dachte, der Ring würde uns einen Hinweis geben. Und das tut er auch, andererseits könnte er mit Bill Reeves auch gar nichts zu tun haben. Sie erinnern sich ja anscheinend nicht, ob er einen Ehering trug, und Marjories Mädchennamen wissen Sie auch nicht.«

»Ach, das läßt sich herausfinden.« Dickensons Stimme klang anders, rauher.

»Meinen Sie, das sollten wir tun? Vielleicht wissen Sie ja auch, wo Reeves’ Eltern wohnen. Oder Marjories. Kann sein, daß er dort ist. Oder bei seinen Schwiegereltern.«

»Bei denen bestimmt nicht, würd ich wetten.« Dickenson lächelte nervös. »Sie hat genug von ihm.«

»Na gut – was denken Sie? Daß ich die Polizei anrufen sollte?… Würden Sie den Ring gern sehen?«

»Nein. Ich glaube Ihnen auch so.«

»Dann werd ich mich morgen mit der Polizei in Verbindung setzen – oder heute abend noch. Je eher, desto besser, denk ich.« Michael fiel auf, daß Dickenson einen raschen Blick durch das Zimmer schweifen ließ, als lägen die Finger sichtbar auf einem Bücherregal. Die Tür des Arbeitszimmers ging auf, und Portland Bill stolzierte herein. Michael schloß die Tür niemals ganz, und Bill machten Türen keine Schwierigkeiten: Er richtete sich einfach ein wenig auf und gab ihnen einen Schubs.

Dickenson blinzelte, als er den Kater sah, dann verkündete er Michael entschieden: »Ich könnte einen Whisky vertragen. Ginge das?«

Michael lief die Treppe hinunter und kam mit der Flasche und zwei Gläsern in den Händen zurück. Im Wohnzimmer hatte er niemanden angetroffen. Er schenkte ein, schloß dann die Tür seines Arbeitszimmers.

Dickenson trank mit seinem ersten Schluck gut zwei Fingerbreit von dem Drink. »Ich kann’s Ihnen genausogut gleich sagen: Ich habe Reeves getötet.«

Ein Zucken lief durch Michaels Schultern, aber er sagte sich, daß er das die ganze Zeit gewußt habe – wenigstens seit Dickensons Anruf. »Ja?« sagte er.

»Reeves hatte versucht … etwas mit meiner Frau anzufangen. Ich werde das nicht dadurch adeln, daß ich es eine Affäre nenne. Schuld daran war meine Frau – hat auf dämliche Art mit Reeves geflirtet. Was mich betrifft, ist er einfach nur eine Schmeißfliege. Gutaussehend, dumm. Seine Frau wußte Bescheid und haßte ihn dafür.« Dickenson zog an seinem Zigarettenstummel. Michael holte die Schachtel wieder. Dickenson nahm eine neue. »Reeves wurde immer dreister. Ich wollte ihn feuern, doch das konnte ich nicht, weil er das Häuschen gepachtet hatte, und ich wollte die Sache mit meiner Frau nicht bekannt machen – der Justiz gegenüber, meine ich. Als Kündigungsgrund.«

»Wie lange ging das so?«

Dickenson mußte nachdenken: »Einen Monat vielleicht.«

»Und Ihre Frau – was ist jetzt?«

Dickenson seufzte, rieb sich die Augen. Er hockte vornübergebeugt in seinem Lehnstuhl. »Wir kriegen das wieder hin. Sind ja erst ein Jahr verheiratet.«

»Weiß sie, daß Sie Reeves umgebracht haben?«

Jetzt lehnte sich Dickenson zurück, legte einen grünen Stiefel über das Knie und trommelte mit den Fingern einer Hand auf der Armlehne seines Stuhls. »Keine Ahnung. Womöglich glaubt sie, ich hätte ihn bloß weggejagt. Gefragt hat sie nicht.«

Das konnte Michael sich vorstellen – und auch, daß sich Dickenson wünschte, seine Frau erführe niemals davon. Ihm wurde klar, daß er eine Entscheidung treffen mußte: ob er Dickenson der Polizei ausliefern wollte. Oder wäre Dickenson das womöglich lieber? Michael lauschte dem Geständnis eines Mannes, der seit mehr als zwei Wochen ein Verbrechen auf dem Gewissen hatte, fest in sich verschlossen, jedenfalls nahm Michael das an. Und wie hatte Dickenson den Mann getötet? »Weiß sonst jemand davon?« fragte Michael vorsichtig.

»Na ja – das kann ich Ihnen erzählen. Muß es wohl tun. Ja.« Erneut war Dickensons Stimme rauh. Und sein Glas leer.

Michael stand auf und schenkte nach.

Dickenson nippte an seinem Drink, den starren Blick auf die Wand neben Michael gerichtet.

Portland Bill saß nicht weit weg von ihm. Der Kater musterte Dickenson, als verstünde er jedes Wort und wartete auf den nächsten Teil der Geschichte.

»Ich sagte Reeves, er solle die Finger von meiner Frau lassen oder mit seiner Frau mein Land verlassen, aber er kam mir mit dem Pachtvertrag – und warum ich denn nicht mit meiner Frau sprechen würde. Hochnäsig, wissen Sie: so selbstzufrieden, weil die Frau seines Herrn sich herabgelassen hatte, ihn anzuschauen und …« Dickenson setzte neu an. »Dienstags und freitags fahr ich nach London, mich um die Firma kümmern. Mehrere Male meinte Diane, sie hätte keine Lust auf London oder hätte andere Termine. Reeves konnte es immer so einrichten, an diesen Tagen kleinere Arbeiten in der Nähe des Hauses zu erledigen, da bin ich sicher. Und dann gab es da noch ein zweites Opfer – wie ich.«

»Opfer? Was meinen Sie?«

»Peter.« Dickenson begann, das Glas zwischen den Handflächen hin und her zu rollen. Seine Zigarette zwischen die Lippen geklemmt, starrte er weiter auf die Wand neben Michael und sprach so, als erzählte er nach, was er dort auf der Leinwand sähe. »Wir waren dabei, ein paar Hecken weit draußen auf den Feldern zu trimmen und auch Stangen zu schneiden, für neue Markierungen. Reeves und ich. Äxte und Vorschlaghämmer. Peter schlug die Pfähle ein, ein ganzes Stück weiter weg. Peter ist auch Landarbeiter, so wie Reeves, ist schon länger bei mir. Ich hatte das Gefühl, Reeves könnte mich angreifen – und dann behaupten, es wäre ein Unfall gewesen. Etwas in der Art. Es war am Nachmittag, und er hatte zum Mittagessen ein paar Pints getrunken. Er hatte ein Beil. Ich habe ihn nicht aus den Augen gelassen, und irgendwie kochte die Wut in mir hoch. Er grinste verächtlich und schwang das Beil, als wollte er mich am Oberschenkel erwischen. Dafür stand er aber zu weit weg. Dann kehrte er mir den Rücken zu – aus Hochmut –, und ich schlug ihm den großen Hammer auf den Kopf. Als er umfiel, schlug ich ein zweitesmal zu, traf ihn aber in den Rücken. Ich wußte nicht, daß Peter so nahe bei mir war – oder ich hatte nicht daran gedacht. Er kam mit seiner Axt herbeigelaufen, rief: ›Gut! Zum Teufel mit dem Hurensohn!‹ oder so, und dann –« Dickenson schien keine Worte zu finden. Er sah zu Boden, dann zum Kater hinüber.

»Und dann … war Reeves tot.«

»Ja. Ging alles blitzschnell. Eigentlich hat Peter die Sache zu Ende gebracht, hat ihm die Axt über den Kopf gezogen. Ganz in der Nähe war ein Wald – mein Wald. Peter sagte: ›Vergraben wir das Schwein! Weg mit ihm!‹ Er war fuchsteufelswild, und auch ich war außer mir, aus einem anderen Grund, vielleicht Schock. Peter aber sagte, Reeves hätte es auch mit seiner Frau getrieben oder hätte es jedenfalls versucht, und er wisse von Reeves und Diane. Peter und ich hoben im Wald ein Grab aus, wir arbeiteten wie die Verrückten – hackten auf Baumwurzeln ein, schaufelten die Erde mit bloßen Händen heraus. Zuletzt, bevor wir ihn hineinwarfen, nahm Peter das Beil – er sagte was von Reeves’ Ehering, und hieb mit dem Beil ein paarmal auf dessen Hand ein.«

Michael ging es nicht besonders gut. Er beugte sich vor, um den Kopf zu senken, und streichelte den muskulösen Rücken des Katers, der noch immer nur Dickenson beobachtete.

»Dann – haben wir es vergraben. Inzwischen waren wir beide schweißüberströmt. Peter sagte: ›Von mir wird niemand was erfahren, Sir. Kein Wort. Das Schwein hat gekriegt, was er verdient.‹ Wir haben die Erde festgetrampelt, und Peter hat draufgespuckt. Er ist ein richtiger Mann, das muß ich ihm lassen.«

»Ein richtiger Mann … Und Sie?«

»Weiß nicht.« Mit ernstem Blick fuhr er fort: »Dann war dieser Tag, als Diane in einem Frauenclub unseres Dorfes zum Tee verabredet war. Und am Nachmittag dachte ich plötzlich: Mein Gott, die Finger! Vielleicht liegen die dort einfach auf dem Boden herum, ich wußte nämlich nicht mehr, ob Peter oder ich sie ins Grab geworfen hatte. Deshalb bin ich zurückgekehrt. Und habe sie gefunden. Ich hätte ein zweites Loch graben können, hatte aber nichts zum Graben mitgebracht, außerdem wollte ich auch … nicht noch mehr von Reeves auf meinem Land haben. Also bin ich ins Auto gestiegen und losgefahren, egal wohin, hab auch nicht mehr gemerkt, wo ich war – und als ich einen Wald sah, bin ich ausgestiegen und habe das Ding so weit weggeworfen, wie ich konnte.«

Michael sagte: »Das muß weniger als eine halbe Meile von meinem Haus entfernt gewesen sein. Portland Bill wagt sich nicht weiter weg, glaub ich. Er ist kastriert, der arme alte Bill.« Bei seinem Namen sah der Kater auf. »Vertrauen Sie diesem Peter?«

»Ja. Ich kannte seinen Vater, genau wie mein Vater. Und wenn man mich fragte – ich könnte nicht sicher sagen, wer den tödlichen Schlag geführt hat – Peter oder ich. Aber, um korrekt zu sein, die Verantwortung müßte ichübernehmen, weil ich zweimal mit dem Hammer zugeschlagen habe. Auf Notwehr kann ich mich nicht berufen, denn Reeves hatte mich nicht angegriffen.«

Korrekt. Ein merkwürdiges Wort, dachte Michael. Andererseits war Dickenson genau der Typ, dem es darauf ankam, korrekt zu sein. »Was nun? Was schlagen Sie vor?«

»Was ich vorschlage? Ich?« Dickenson seufzte, fast ein Keuchen. »Keine Ahnung. Ich hab’s gestanden. In gewisser Weise liegt die Sache jetzt bei Ihnen oder –« Er zeigte in Richtung Erdgeschoß. »Peter würde ich gern verschonen, ihn da heraushalten. Wenn ich kann. Das verstehen Sie, denke ich. Mit Ihnen kann ich reden. Sie sind ein Mann, wie ich es bin. Sie sind so wie ich.«

Da war Michael sich nicht so sicher, doch hatte er sich schon vorgestellt, in Dickensons Lage zu sein, hatte versucht, sich als zwanzig Jahre jüngeren Mann unter den gleichen Umständen zu sehen. Reeves war ein Schwein gewesen, selbst zu seiner Frau, ohne jede Grundsätze, und sollte ein junger Mann wie Dickenson sein eigenes Leben, oder das meiste davon, wegen eines Typs wie Reeves ruinieren? »Was ist mit Reeves’ Frau?«

Dickenson schüttelte den Kopf, runzelte die Stirn. »Ich weiß, daß sie ihn nicht ausstehen konnte. Sollte er verschollen bleiben, wette ich, wird sie niemals auch nur den leisesten Versuch machen, ihn zu finden. Sie ist froh, ihn los zu sein, da bin ich sicher.«

Das einsetzende Schweigen zog sich in die Länge. Portland Bill gähnte, machte einen Buckel und streckte sich. Dickenson beobachtete den Kater, als könnte der etwas sagen: Schließlich hatte Bill die Finger entdeckt. Doch der Kater sagte nichts. Dickenson selber brach schließlich das Schweigen, verlegen, aber in höflichem Ton: »Übrigens – wo sind die Finger denn?«

»Hinten in der Garage. Und die ist verschlossen. In einem Schuhkarton.« Michael war verwirrt. »Hören Sie, ich habe zwei Gäste im Haus.«

Dickenson sprang auf. »Ich weiß. Tut mir leid.«

»Braucht Ihnen nicht leid zu tun, aber irgend etwas muß ich ihnen nun doch sagen, weil der Colonel – mein alter Freund Eddie – weiß, daß ich Sie wegen der Initialen im Ring angerufen habe und daß Sie bei uns – bei mir – vorbeikommen würden. Er könnte etwas erwähnt haben, den andern gegenüber.«

»Natürlich. Verstehe.«

»Würden Sie kurz hierbleiben, während ich unten mit den andern spreche? Da, der Whisky – bedienen Sie sich.«

»Danke.« Er zuckte nicht mit der Wimper.

Michael ging nach unten. Phyllis kniete neben dem Plattenspieler und wollte gerade eine Platte auflegen. Eddie saß in einer Sofaecke und las eine Zeitung. »Wo ist Gladys?« fragte Michael.

Sie zupfte gerade welke Blüten von den Rosen. Michael rief sie. Seine Frau trug Gummistiefel, wie Dickenson, nur waren ihre kleiner und knallrot. Michael sah nach, ob Edna in der Küche war. Gladys meinte, sie sei einkaufen gegangen. Michael erzählte ihnen Dickensons Geschichte, bemühte sich dabei, sie kurz und verständlich zu halten. Phyllis bekam ein paarmal den Mund nicht zu; Eddie Phelps stützte das Kinn in die Hand wie ein Weiser und sagte ab und zu: »Hmm.«

»Mir ist eigentlich nicht danach, ihn der Polizei auszuliefern – oder auch nur mit denen zu sprechen«, wagte Michael sich vor, die Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Nach seinem Bericht hatte niemand ein Wort gesagt, und er hatte einige Augenblicke gewartet. »Ich verstehe nicht, warum wir nicht einfach Gras darüber wachsen lassen können. Was kann das schaden?«

»Ja, was kann das schaden«, wiederholte Eddie Phelps, doch es war wie ein gedankenloses Echo, das Michael nicht half.

»Ich habe von solchen Geschichten gehört. Unter primitiven Völkern«, sagte Phyllis ernsthaft, als wolle sie sagen, sie finde Dickensons Tat durchaus gerechtfertigt.

Michael hatte selbstverständlich den ortsansässigen Arbeiter Peter in seinem Bericht nicht ausgelassen. War nun Dickensons Hammerschlag tödlich gewesen oder der Hieb von Peters Axt? »Mich kümmert die primitive Ethik nicht«, sagte Michael. Sofort war er verwirrt: Was Dickenson anging, scherte ihn genau das Gegenteil des Primitiven.

»Aber was dann?« fragte Phyllis.

»Ja, genau.« Der Colonel blickte zur Decke hinauf.

»Also wirklich, Eddie«, sagte Michael, »eine große Hilfe bist du nicht gerade.«

»Ich würde nichts davon sagen – diese Finger irgendwo vergraben, mit dem Ring. Oder vielleicht den Ring anderswo, zur Sicherheit. Ja.« Der Colonel sprach leise, murmelte fast, sah aber Michael dabei an.

»Ich weiß nicht.« Gladys runzelte nachdenklich die Stirn.

»Ich stimme Onkel Eddie zu«, sagte Phyllis, der klar war, daß Dickenson oben auf sein Urteil wartete. »Mr. Dickenson ist provoziert worden – und zwar gehörig. Und der getötete Mann war anscheinend ein widerlicher Kerl.«

»Das Gesetz sieht das nicht so.« Michael lächelte bitter. »Eine Menge Leute werden gehörig provoziert. Und ein Menschenleben ist und bleibt ein Menschenleben.«

»Aber wir sind nicht das Gesetz«, sagte Phyllis, als wären sie in diesem Moment über das Gesetz erhaben.

Genau das hatte Michael gerade gedacht: Sie waren nicht das Gesetz, taten aber so. Er tendierte zu Phyllis’ – und Eddies – Linie. »Na gut. Angesichts der ganzen Umstände will ich die Sache lieber nicht melden.«

Gladys aber hielt noch die Stellung. Sie war sich nicht sicher. Er kannte seine Frau gut genug: Ein dauernder Streitpunkt würde das nicht zwischen ihnen werden, selbst wenn sie, im Moment, nicht gleicher Meinung waren. Also sagte er: »Du bist eine gegen drei, Glad. Willst du wirklich wegen so etwas das Leben eines jungen Mannes ruinieren?«

»Stimmt, wir müssen abstimmen. Als wären wir Geschworene«, sagte Eddie.

Gladys sah das ein, sie gab nach. Nur Augenblicke später stieg Michael die Treppe zu seinem Arbeitszimmer hinauf, wo sich der erste Entwurf einer Buchrezension auf der Walze seiner Schreibmaschine rollte, seit vorgestern unangetastet. Zum Glück konnte er den Abgabetermin noch einhalten, ohne sich totzuarbeiten.

»Wir wollen die Sache nicht der Polizei melden«, sagte er.

Dickenson, der aufgestanden war, nickte feierlich, als nehme er ein Urteil entgegen. Der Mann hätte genauso genickt, wenn er ihm das Gegenteil verkündet hätte, dachte Michael.

»Ich lasse die Finger verschwinden«, murmelte Michael und beugte sich vor zu seinem Pfeifentabak.

»Dafür bin doch wohl ich verantwortlich. Lassen Sie sie mich irgendwo vergraben – zusammen mit dem Ring.«

In der Tat war Dickenson dafür verantwortlich, und Michael war froh, diese Aufgabe los zu sein. »In Ordnung. Nun, wollen wir runtergehen? Wollen Sie meine Frau kennenlernen – und meinen Freund, Colonel –«

»Nein, danke. Nicht jetzt«, unterbrach ihn Dickenson. »Ein andermal. Aber würden Sie ihnen meinen – Dank ausrichten?«

Sie nahmen eine andere Treppe am Ende des Flurs hinunter und gingen hinaus zur Garage, deren Schlüssel in Michaels Etui steckte. Einen Moment lang dachte Michael, der Schuhkarton könnte auf geheimnisvolle Weise verschwunden sein, wie in einem Krimi, aber der Karton stand noch genau dort, wo er ihn hingestellt hatte: oben auf den alten Plastikkanistern. Er übergab ihn Dickenson, der in seinem staubigen Triumph nach Norden davonfuhr. Michael betrat das Haus durch die Vordertür.

Die andern nippten schon an den Drinks, die sie sich inzwischen eingeschenkt hatten. Auf einmal fiel eine Last von ihm ab, und er lächelte. »Ich finde, der alte Portland sollte zur Cocktailstunde etwas Besonderes bekommen, nicht?« sagte er, mehr zu Gladys als zu den andern.

Portland Bill betrachtete mehr oder minder gleichgültig eine Schale Eiswürfel. Nur Phyllis hatte mit einem enthusiastischen »Ja!« geantwortet.

Michael ging in die Küche und sprach mit Edna, die gerade ein Brett mit Mehl bestäubte. »Ist noch geräucherter Lachs übrig, vom Lunch?«

»Eine Scheibe, Sir«, erwiderte Edna, als könne jene niemandem serviert werden – und als habe sie sie löblicherweise nicht gegessen, obwohl sie die Gelegenheit dazu hatte.

»Kann ich sie haben, für den alten Bill? Er liebt Lachs.« Als er mit der rosaroten Scheibe auf einer Untertasse ins Wohnzimmer zurückkam, sagte Phyllis: »Ich wette, Mr. Dickenson fährt seinen Wagen auf dem Heimweg zu Schrott. So ist das oft.« Als ihr einfiel, daß sie sich zu benehmen hatte, flüsterte sie plötzlich: »Weil er sich schuldig fühlt.«

Portland Bill schlang seinen Lachs schnell, doch genießerisch herunter.

Tom Dickenson fuhr seinen Wagen nicht zu Schrott.

Keiner von uns

Was Edmund Quasthoff anders machte, ein bißchen brav und daher irgendwie unsympathisch, war nicht nur, daß er mit dem Rauchen ganz und mit dem Trinken fast aufgehört hatte. Es war etwas anderes. Aber was?

Darum kreiste das Gespräch eines Abends in Lucienne Gauss’ Wohnung in den East Eighties, zur Cocktailstunde, sieben Uhr. Julian Markus war gekommen, ein Rechtsanwalt, mit seiner Frau Frieda, auch Peter Tomlin, ein Journalist und mit achtundzwanzig der Jüngste dieses Kreises von sieben oder acht Leuten, die Edmund gut kannten, meistens seit etwa acht Jahren. Ansonsten waren noch Tom Strathmore da, ein Soziologe, Charles Forbes mit seiner Frau (er war Verlagslektor) und Anita Ketchum, eine Bibliothekarin in einem New Yorker Kunstmuseum. Sie trafen sich öfter in Luciennes Wohnung als bei einem der andern, weil Lucienne gern Gäste hatte und als selbständige Malerin frei über ihre Zeit verfügen konnte.

Lucienne war dreiunddreißig, ledig und ziemlich hübsch, mit weichem rötlichen Haar, glatter, blasser Haut und einem feingeschwungenen, intelligenten Mund. Sie mochte teure Kleider, ging in einen guten Schönheitssalon, und sie hatte Stil. Die anderen der Gruppe nannten sie hinter ihrem Rücken eine Lady, verwendeten jedoch das Wort (Tom, der Soziologe, hatte es benutzt) selbst untereinander nur zögernd, vielleicht weil es altmodisch war oder snobistisch.

Edmund Quasthoff, Steuerberater in einer Rechtsanwaltskanzlei, war seit einem Jahr geschieden, weil seine Frau mit einem andern durchgebrannt war und die Scheidung eingereicht hatte. Er war vierzig, ziemlich groß, braunhaarig, hatte eine ruhige Art und war weder anziehend noch unattraktiv, aber ihm fehlte jener Funken, der selbst einen eher häßlichen Menschen anziehend machen kann. Lucienne und ihr Kreis hatten nach der Scheidung gesagt: »Kein Wunder. Edmund ist ja wirklich ein Langweiler.«

An diesem Abend bei Lucienne sagte jemand aus heiterem Himmel: »Edmund war doch früher nicht so ein Langweiler, oder?«

»Leider doch. Ja, sicher!« rief Lucienne aus der Küche, denn sie hatte gerade das Wasser in der Spüle angestellt, um Eiswürfel aus einem Zinkbehälter zu drücken. Sie hörte jemanden lachen. Lucienne ging mit dem Eiskübel ins Wohnzimmer zurück. Sie rechneten jeden Moment mit Edmund. Lucienne war auf einmal klargeworden, daß sie Edmund nicht mehr in ihrem Kreis haben wollte, daß sie ihn nicht leiden konnte.

»Tja, was ist das bloß mit Edmund?« Charles Forbes warf ihr ein verschlagenes Lächeln zu. Charles war pummelig, die Knöpfe seines Hemdes spannten sich über dem Bauch, und wenn er saß, zeigte er zwischen Strumpf und Hosenaufschlag oft ein Stück Bein. Aber er war beliebt in der Gruppe, weil er gutmütig und ein heller Kopf war und trinken konnte wie ein Fisch, ohne sich etwas anmerken zu lassen. »Kann doch sein, daß wir alle nur neidisch sind, weil er mit dem Rauchen aufgehört hat.« Charles drückte seine Zigarette aus und griff nach der nächsten.

»Daß ich neidisch bin, das gebe ich zu«, sagte Peter Tomlin breit grinsend. »Ich weiß, ich sollte aufhören, und schaffe es nicht, verdammt noch mal. Hab’s zweimal versucht – letztes Jahr.«

Die Einzelheiten über Peters gescheiterte Anstrengungen interessierten niemanden. Edmund wurde erwartet, mit seiner neuen Frau, also redeten die anderen, solange sie noch konnten.

»Vielleicht ist es seine Frau!« flüsterte Anita Ketchum aufgeregt. Sie wußte, das würde die andern zum Lachen bringen und sie zu weiteren Kommentaren ermuntern. So war es.

»Die ist bei weitem schlimmer als die erste!« versicherte Charles.

»Ja, Lillian war gar nicht mal schlecht, zugegeben.« Lucienne, die noch stand, gab Peter die Flasche VAT69, damit der sich beliebig nachschenken konnte. »Stimmt, Magda ist kein Juwel. Diese –« Lucienne verbiß sich eine ziemlich unfreundliche Bemerkung über den ängstlichen und dennoch kühlen Ausdruck, den Magdas Gesicht oft zeigte.

»Jaja, Heirat als Heilmittel«, bemerkte Tom Strathmore nachdenklich.

»Das war’s, stimmt«, sagte Frieda Markus. »Müssen wir ihm vielleicht nachsehen. Man sagt ja, Männer leiden mehr als Frauen, wenn sie verlassen werden, nicht? Ihr Ego leidet – sagt man – mehr.«

»Meins würde mit Magda leiden, ehrlich gesagt!« meinte Tom.

Anita lachte auf: »Und Magda – was für ein Name! Da muß ich an eine Glühbirne denken oder so was.«

Es klingelte an der Haustür.

»Das muß Edmund sein.« Lucienne ging hinüber und drückte den Türöffner. Sie hatte ihn und Magda gebeten, zum Essen zu bleiben, doch die beiden wollten noch ins Theater. Zum Dinner blieben nur drei, die beiden Markus’ und Peter Tomlin.

»Aber nicht vergessen, er hat eine neue Arbeit gefunden«, sagte Peter gerade, als Lucienne ins Zimmer zurückkam. »Ist nicht so, daß er so verklemmt sein muß – so verschlossen, meine ich. Nein, das ist es nicht.« Wie die andern, suchte auch Peter nach dem Wort oder Ausdruck, der Edmund Quasthoffs unangenehme Art treffen könnte.

»Er ist spießig«, Anita Ketchum verzog angewidert den Mund.

Alle schwiegen ein paar Sekunden. Gleich würde es an der Wohnungstür klingeln.

»Ob er wohl glücklich ist?« fragte Charles flüsternd.

Das reichte: Alle lachten laut los. Die Vorstellung von einem glückstrahlenden Edmund, selbst nach gerade mal zwei Monaten Ehe, war lachhaft.