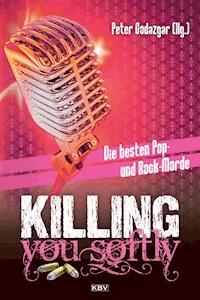

Killing You Softly E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Schöner morden mit Abba, cooler killen mit Bob Dylan Mit Musik geht bekanntlich alles besser – manchmal sogar ein Mord. Bisweilen kommt es aber auch vor, dass es gerade ein bestimmter Song ist, der die Mordlust erst aufkommen lässt. Bei den Klängen von Modern Talking, dem Gesang von Whitney Houston oder auch bei Whams Weihnachtsheuler »Last Christmas« soll ja dem einen oder anderen das Messer in der Tasche aufgehen. 32 herausragende und preisgekrönte Krimiautoren haben für den Herausgeber Peter Godazgar die Plattenschränke, CD-Regale und iPods durchwühlt – auf der Suche nach ihren jeweiligen Lieblingssongs. Entstanden ist eine Sammlung von rockigen, poppigen Kurzgeschichten, die so vielfältig sind, wie die Songs selbst: Mal hart, mal soft, mal düster, mal ernst, und nicht selten ganz schön heiter.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 403

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Peter Godazgar (Hg.)Killing You Softly

Vom Autor bisher bei KBV erschienen:

Ruhe sanft in Sachsen-Anhalt (Hg.)Der tut nix, der will nur morden!

Peter Godazgar, geb. 1967, studierte Germanistik und Geschichte und besuchte u. a. die Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg. Er arbeitet in der Pressestelle der Stadt Halle (Saale) und lebt seine kriminellen Phantasien in Romanen und Kurzgeschichten aus.

Bei KBV hat er in der Reihe »Mordlandschaften« die Anthologie Ruhe sanft in Sachsen-Anhalt herausgegeben, und mit Der tut nix, der will nur morden veröffentlichte er seine schwarzhumorigen Kurzkrimis, mit denen er auch zwerchfellerschütternde Leseabende im gesamten deutschsprachigen Raum bestreitet.

www.peter-godazgar.de

Peter Godazgar (Hg.)

Originalausgabe© 2017 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheimwww.kbv-verlag.deE-Mail: [email protected]: 0 65 93 - 998 96-0Fax: 0 65 93 - 998 96-20Umschlaggestaltung: Sabine Hockertzunter Verwendung von:© Tomasz Zajda und © rcx - www.fotolia.dePrint-ISBN 978-3-95441-354-6E-Book-ISBN 978-3-95441-367-6

Playlist

Ein paar Takte vorweg PETER GODAZGAR

Im Feuerring ROLAND SPRANGER

Ring of Fire – Johnny Cash (1963)

Überbeins Plan OLIVER BUSLAU

House of the Rising Sun – The Animals (1964)

Satisfa…dingens! TATJANA KRUSE

(I Can’t Get No) Satisfaction – Rolling Stones (1965)

Die Tamdhu-Täuschung VOLKER BLEECK

Leaving on a Jetplane – John Denver (1966)

Dreimal schwarzer Kater JEAN BAGNOL

Je t’aime … moi non plus – Serge Gainsbourg (1967)

Party ohne Ende BEATE MAXIAN

Purple Haze – Jimi Hendrix (1967)

#faceplant ROGER M. FIEDLER

Born to Be Wild – Steppenwolf (1968)

Im Keller ANGELA EßER

Eloise – Barry Ryan (1968)

Hier in Tremonia – Ein Krimi-Slam KARR & WEHNER

In the Ghetto – Elvis Presley (1969)

Morgen wird’s dich nicht mehr geben JÖRG SCHMITT-KILIAN

Killing Me Softly – Roberta Flack (1972)

»Convoi exceptionell« JÜRGEN EHLERS

Walk on the Wild Side – Lou Reed (1972)

F5 oder Letzter Abend im Montrö VOLKER BLEECK

Smoke on the Water – Deep Purple (1972)

Schläge an die Eisentür HEINRICH-STEFAN NOELKE

Knockin’ on Heaven’s Door – Bob Dylan (1973)

Playing hard CHRISTIANE GELDMACHER

Rebel Rebel – David Bowie (1974)

Tamara Superstar SABINE TRINKAUS

Waterloo – Abba (1974)

Hotel California – was wirklich geschah STEFFEN KÖNAU

Hotel California – The Eagles (1976)

Casting Show GISA KLÖNNE

Davy’s on the Road Again – Manfred Mann’s Earth Band (1978)

Dance, Hookah, dance! THOMAS HOEPS

Le Freak – Chic (1978)

Blinkendes Herz SANDRA LÜPKES

Roxanne – The Police (1978)

Hartmann und der Kolibri KLAUS STICKELBROECK

Da Ya Think I’m Sexy – Rod Stewart (1978)

Trecker ins Jenseits ARNOLD KÜSTERS

Highway to Hell – AC/DC (1979)

Und dann macht es boum RAOUL BILTGEN

Reality – Richard Sanderson (1980)

Der Fall Rosi SASCHA GUTZEIT

Skandal im Sperrbezirk – Spider Murphy Gang (1981)

Der Fehltritt PETER GODAZGAR

Billie Jean – Michael Jackson (1982)

Schottische Symphonie, Andante con whisky THOMAS KASTURA

Sweet Dreams (Are Made of This) – Eurythmics (1983)

Tiefer Atem KIRSTEN PÜTTJER

Every Breath You Take – The Police (1983)

Das verschenkte Herz RALF KRAMP

Last Christmas – Wham! (1984)

Gülle-Queen ARNOLD KÜSTERS

I Want to Break Free – Queen (1984)

Im Boot ELKE PISTOR

Hallelujah – Leonard Cohen (1984)

Totenstill GUIDO ROHM

Cheri Cheri Lady – Modern Talking (1985)

Fallhöhe REGINA SCHLEHECK

I Will Always Love You – Whitney Houston (1992)

Gute Planung ist alles KATHRIN HEINRICHS

Girl on Fire – Alicia Keys (2012)

Die Band

Mit Musik geht bekanntlich alles leichter – manchmal sogar ein Mord. Bisweilen kommt es aber auch vor, dass es gerade ein bestimmter Song ist, der die Mordlust erst aufkommen lässt: Bei den Klängen von Modern Talking, dem Gesang von Whitney Houston oder auch bei Whams Weihnachtsheuler »Last Christmas« soll dem einen oder anderen das Messer in der Tasche aufgehen. Und schließlich sind es ja mitunter auch die Musiker selbst, die das Thema Mord und Totschlag auf die eine oder andere Weise immer wieder variieren.

Ich habe dreißig Krimi-Kolleginnen und Kollegen gebeten, ihre Plattenschränke, CD-Regale und iPods zu durchwühlen – auf der Suche nach ihren jeweiligen Lieblingssongs. Und sich dann mörderisch inspirieren zu lassen. Herausgekommen ist eine Sammlung von rockigen, poppigen Kurzgeschichten, die so vielfältig sind, wie die Songs selbst: Mal hart, mal soft, mal düster, mal ernst, und nicht selten ganz schön heiter. Schöner morden mit Abba, cooler töten mit Bob Dylan. Ich verspreche Ihnen: Nach der Lektüre hören Sie manchen Song mit anderen Ohren.

Ach ja, erstmals finden sich hier auch sämtliche Mini-Krimis versammelt, die die Mitglieder der weltweit einzigen Band, die ausschließlich aus Krimiautoren besteht, bei ihren längst legendären Konzerten vorlesen. Der Name der Band ist übrigens streng geheim.

Es grüßt Sie herzlich im Vier-Viertel-Takt

Peter Godazgar

Ring of FireJohnny Cash (1963)

Steven zündet sich eine Zigarette an. Wie immer, wenn er wartet, schmeckt sie beschissen. Im Stand-By-Modus dockt das Nikotin nirgends an. Und wenn die Andockstellen dicht machen, raucht Steven in Kette gleich noch ’ne Kippe, obwohl die Warnhinweise ziemlich unmissverständlich sagen, was ihn erwartet.

Raucher sterben früher. Rauchen kann zu Durchblutungsstörungen führen und verursacht Impotenz. Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu.

Da lache ich nur, denkt Steven, das will ich ja gerade. Einem Menschen erheblichen Schaden zufügen. Deshalb bin ich hier.

Mit dem Gesundheitsgelaber auf Zigarettenpackungen kann man sich leckmichamarschmäßig arrangieren, wie mit jedem, der es gut mit dir meint. Du haust ihm nicht auf die Fresse, aber du machst trotzdem, was du willst. Würde ja auch schwer bescheuert ausschauen, wenn du auf deine Zigarettenpackung eindrischst. Okay, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, aber die Fotos für die Analphabeten hätten nicht sein müssen. Geteerte Lungen. Verfaulte Zehen. Geschwür am Hals. Wenn versehentlich der Blick auf die Schockbilder fällt, fühlst du dich, als hättest du versehentlich bei The Walking Dead reinzappt.

Steven hebt die Zigarettenschachtel vor die Augen. Was ist das? Ein kaputtes Herz? Zu dunkel. Der Lichtschein der nächsten Straßenlaterne traut sich nicht richtig durch die Rückscheibe. Hoffentlich kommt Christian nicht gerade jetzt ums Eck, denkt Steven. Dann macht er die Innenbeleuchtung des Autos an.

Doch kein kaputtes Herz, sondern verfaulte Zähne. Manche sind auch ganz weg. Darunter die Aufschrift: Rauch enthält Benzol, Nitrosamine, Formaldehyd und Blausäure.

Schnell löscht Steven wieder das Licht. Er drückt die Zigarette im Aschenbecher aus und wartet weiter. Beobachtet die stille Allee vor sich. Aus der Bahnunterführung fällt ein Licht, das man sich zur Landung eines Alien-Raumschiffs vorstellt. Auf der anderen Seite der Gleise macht der Park auf dicke Hose. Still, starr, dunkel. Als wäre er soeben für eine Fortsetzung von Herr der Ringe gecastet worden. Steven kann die scheiß Bäume durch die heruntergelassene Seitenscheibe atmen hören. Er fährt das Fenster kurz hoch, als sich ein Nahverkehrszug vorbeimüht. Dann öffnet er es wieder. Alles still. Wenn er nicht selbst die Bedrohung wäre, würde er sie spüren. Er schaut auf das Licht, das aus der Unterführung fällt. Vielleicht hätte er die Windschutzscheibe putzen sollen. Verdammt viele Insekten haben darauf ihr Ende gefunden. Die dicken Einschläge stammen von Schmetterlingen.

Auf der anderen Seite der Gleise streunt Licht durch die Bäume. Dann sucht es sich ein Ziel. Der Strahl nimmt die Bahnunterführung ins Visier. Verschwindet darin.

Steven muss an Sex denken. Kann er gerade gar nicht gebrauchen. Er schüttelt die Beine und macht die Muskulatur locker, den ganzen Kerl.

Christian läuft in seinem atmungsaktiven Profi-Jogger-Outfit aus der Unterführung. Auf seiner Stirn die LED-Lampe. Hoffentlich fällt ihm nicht auf, dass ein Auto links parkt, denkt Steven. Und dass in dem Auto jemand sitzt.

Als Christian auf der Höhe des Autos ist, reißt Steven die Fahrertür auf. Lässt den Jogger auflaufen. Ein wuchtiger, basslastiger Aufprall, dann fällt der Körper auf den Bürgersteig. Eine klare gelbe Karte auf dem Fußballfeld. Steven springt aus dem Auto.

»Um Himmels willen, sind Sie verletzt?«

Christian zappelt auf Asphalt wie ein Käfer auf dem Rücken. Steven beugt sich zu ihm herunter, hält den Elektroschocker an den Hals, drückt ab. Fertig. Kein Zappeln mehr. Hand- und Fußgelenke werden mit Kabelbindern gefesselt. Steven richtet von hinten Christians Oberkörper auf, schiebt die Hände unter den Achseln hindurch und schleppt den bewusstlosen Mann zum Auto. Den Idioten. Den Scheißkerl. Er verstaut ihn im Kofferraum. Dabei flutschen dem Hirni seine Bluetooth-Kopfhörer aus den Ohren. Coldplay. Oder irgendein anderer massenkompatibler Stadion-Pop. Steven zieht das Handy aus dem Sportarmband. Nachdem er es zertreten hat, wirft er es auf die Bahngleise. Handy tot. Musik aus. Alles gut.

Noch bevor Steven den Zündschlüssel herumdreht, startet er seine Playlist. Johnny Cash. I Still Miss Someone. An der nächsten roten Ampel hört er Stöhnen und Klopfgeräusche aus dem Kofferraum. Er dreht die Lautstärke hoch, aber das führt nur dazu, dass ihn der Song ankotzt. Er drückt auf eine der Pfeiltasten. I Won’t Back Down. Besser. Auf dem Weg zu seinem Versteck hält Steven noch ein paar Mal an und verpasst Christian ein paar Stromstöße. Öfter als es nötig wäre. Einmal haut er ihm auch mit der Faust voll in die Fresse. So was sollte man nicht mit einem Wehrlosen machen, weiß Steven. Und die ganze Sauerei im Kofferraum. Andererseits: Wenn es dem Wohlbefinden dient. Steven schlägt noch mal zu.

Die leerstehende Autowerkstatt hat Steven schon vor ein paar Wochen entdeckt. Als er begann, Julia und Christian zu beobachten. Nachts kommt hier niemand her. Man kann ungestört warten und rauchen, bis das Opfer endlich aufwacht. Mit Warten kommt Steven normalerweise nicht so gut klar, aber gerade ist er megaentspannt. Er hat diesen roten Kunststoffklappstuhl besorgt. Der ist nicht bequem, aber trotzdem macht es Spaß, den bewusstlosen Wichser zu beobachten. Christian sitzt gefesselt auf einer am Boden montierten Autorückbank. Speichel und Blut fließt aus einem seiner Mundwinkel. Diesen hilflosen Moment hat sich Steven schon lange herbeigesehnt.

Als Christian endlich aufwacht, schaut er sich erst einmal hektisch um. Dann zerrt er sofort wild an seinen Fesseln.

»Keine Chance«, sagt Steven. »Ich habe die Kabelbinder durch echte Handschellen ersetzt.«

Christian stellt seine Versuche ein.

Die beiden Männer starren sich an.

Einer sitzt rauchend auf einem roten Klappstuhl, wie er von IKEA in den 90er Jahren vertrieben wurde. Der andere fragt sich, warum er gefesselt auf einer alten Audi-Rückbank mit Spermaflecken gelandet ist.

»Was wollen Sie?«, fragt Christian. Man merkt ihm an, dass er unbedingt Kontakt mit dem Entführer aufnehmen will. Als Human-Resource-Manager kennt er sich aus mit Psychologie.

»Ich habe Geld.«

»Mich interessiert dein scheiß Geld nicht, Christian.«

»Okay«. Christian nickt. »Sie kennen meinen Namen.«

»Klar, kenne ich deinen Namen, du Wichsgesicht.«

Steven wirft die Zigarettenkippe auf den Boden und tritt sie aus. Dann fragt er:

»Wie geht es Julia?«

Christian denkt nach. Irgendwann senkt er den Blick. Vielleicht, weil er noch mehr nachdenken muss. Oder, weil er die Antwort auf eine Frage kennt, die er noch nicht gestellt hat.

»Sind Sie Steven?«

»Hat Julia von mir erzählt?«

»Nie. Sie hat Angst vor Ihnen. Wie haben Sie uns gefunden?«

»Facebook.«

»Julia hat keinen Facebook-Account. Sie vermeidet alles, was im Netz Spuren hinterlässt.«

»Christian, ich muss schon sagen: Für einen Karrieretypen, der selbst beim Jogging gut gestylt ist, bist du ein ganz schönes Anti-Talent. Du und ich – wir sind dicke Freunde bei Facebook. Es war ganz leicht, dich zu finden. Du nimmst auch Freundschaftsanfragen von fiktiven Personen an. Das finde ich sozial.«

Christian schaut jetzt wirklich überrascht.

»Und teilst auch bereitwillig. Zum Beispiel deine Urlaubsfotos. Glaubst du, ich habe Julia darauf nicht erkannt?«

»Ich kann nichts für das, was vorher zwischen Ihnen und Julia war.«

»Ihr habt so viel Spaß auf den Urlaubsbildern. Da kann man echt neidisch werden.«

»Das sind Fotos. Da tun alle so als ob.«

»Du warst mit ihr im Kaskadengebirge in Oregon. Am Pazifischen Feuerring.«

»Das war nicht mal so toll. Die Motels waren ihr Geld nicht wert.«

»Julia und ich wollten da immer hin. Mit einem Wohnmobil. Und während wir durch die Gegend fahren, hören wir Ring of Fire in der Version von Johnny Cash. Haben wir uns ausgemalt. Ist nie passiert. Stattdessen warst du mit ihr da – und ihr hattet Sex auf einem Vulkan.«

»Wie kommen Sie denn auf den Schwachsinn?«

»Ich habe deinen Computer gehackt.«

»Okay. Es tut mir wirklich sehr leid, dass es zwischen Ihnen und Julia nicht geklappt hat.«

»Lief Ring of Fire auf dem Smartphone, während ihr auf dem scheiß Vulkan gefickt habt?«

Christian zerrt wieder an den Fesseln. Er gibt schnell auf. Steven grinst.

»War doch eine ganz normale Frage, Christian.«

»Steven, ganz ehrlich: Julia hat den beschissenen Song nicht mehr gehört, seit sie vor Ihnen geflüchtet ist. Das ist die Wahrheit.«

»Gut.«

Ein ganz kleines bisschen ist Steven zufrieden, aber sicherheitshalber haut er Christian noch einmal auf die Fresse. Voll. Und dann noch mal.

» Ring of Fire ist nicht beschissen, klar?«

Ring of Fire ist ein großer Song. Kritik daran kann Steven genau so wenig akzeptieren wie die Idee, das Lied in einem Werbeclip für Hämorrhoidensalbe zu verwenden. So was geht gar nicht. Immerhin wurde Johnny Cash der Einfall, Mariachi-Trompeten in seine amtliche Version des Songs einzubauen, im Traum geschenkt. Das sind quasi Trompeten direkt aus dem Himmel. Überhaupt ist der ganze scheiß Song emotional aufgeladen, aber scheiß Song darf nur ich sagen, denkt Steven. June Carter komponierte den Song, als sie sich frisch in Johnny Cash verliebt hatte. Der war zu der Zeit noch verheiratet. Okay, große Gefühle kommen nicht immer aus dem Himmel. Sie kommen sonst wo her. Manchmal kommen sie aus der Hölle. Oder einfach aus den Leuten. Emotionen sind unzuverlässig. Deshalb muss man gnädig sein. Und Steven war gnädig mit Julia.

Nachdem sie die Tür geöffnet hatte, schrie sie kurz auf. Eigentlich war es kein richtiger Schrei, sondern eher so, als würde sie etwas verschlucken. Als würde etwas aus ihr platzen, was sofort wieder zurück muss. Nach dem ersten Schreck versuchte Julia die Wohnungstür sofort wieder zuzuschlagen, aber da hatte Steven schon seinen Fuß dazwischen. Und jetzt sitzt sie gefesselt und geknebelt neben ihm auf der Couch.

»Weißt du«, sagt Steven, »es gefällt mir auch nicht, dass du gefesselt und geknebelt neben mir auf der Couch sitzt.«

Julia schaut ihn mit großen Augen an und zittert.

»Ich würde auch das Klebeband abmachen, aber ich habe die Befürchtung, dass du sofort schreist.«

Julia schüttelt heftig den Kopf.

»Okay, probieren wir es aus.«

Steven zieht das Klebeband ab.

Julia schreit wie am Spieß.

Steven drückt ihr den Hals zu und klatscht das Klebeband wieder auf ihren Mund. Dabei schaut ihn seine Ex mit weit herausgedrehten Augen an.

Eine Weile sitzen Julia und Steven stumm nebeneinander auf der Couch. Er, weil er nichts sagen will. Sie, weil sie nicht kann.

Nachdem Steven lang genug die Kunstdrucke bewundert hat, stellt er den riesigen Flachbildschirm an und wählt sich in Julias Netflix-Account ein, um abzuchecken, was sie sich in den letzten Monaten angeschaut hat. Es ist nicht Überraschendes dabei. Vielleicht ist sie doch nicht so bemerkenswert.

»Julia, was du nicht weißt«, sagt Steven, »aber was ich dir unbedingt sagen sollte: Ich habe Christian. Vielleicht denkt er gerade an dich, wie er so gefesselt in der Dunkelheit rumhockt und nichts machen kann. Vielleicht pisst er sich auch bloß ein.«

Julia fängt neben ihm auf der Couch an, wie wild zu zucken. Sich zu verrenken. Sie versucht die Fesseln abzureißen. Nach einiger Zeit beruhigt sie sich.

»Ich finde, das ist eine Information, die du unbedingt haben solltest, bevor wir weiter kommunizieren. Ohne Klebeband und so. Also, falls du mit mir kommunizieren willst, Julia.«

Sie nickt heftig.

»Na, dann probieren wir das Ganze noch einmal. Wenn du wieder schreist, versetze ich dich wieder in den Stand-By-Modus und fahre zu Christian. Das wird dann nicht so erfreulich für den Honk. Bisher ist er ja trotz der Umstände noch in einem lässigen Zustand.«

Steven zieht das Klebeband von Julias Mund. Er kann sie atmen hören. Allein das Geräusch reicht, dass er fast wieder zu viel Sympathie für sie empfindet. Ich muss vorsichtig sein, denkt Steven.

»Kann ich was zu trinken haben?«, fragt Julia.

»Klar.«

Steven steht auf.

»Aber bau bloß keinen Scheiß.«

»Du baust Scheiß. Ich bin bloß in meiner Wohnung.«

Steven geht in die Küche. Er muss ein paar Türen der Einbauschränke öffnen, eher er endlich die Gläser findet. Er lässt Leitungswasser in ein Glas. Als er wieder ins Wohnzimmer kommt, robbt Julia bäuchlings über den Parkettboden. Sie müht sich wirklich ab. Steven stellt das Glas auf den Wohnzimmertisch. Er hebt Julia auf und setzt sie wieder auf die Couch.

»Das bringt doch nichts. Erst das Handy zerstört, dann das Festnetz abgesteckt. Der ganzen Kommunikation in den Arsch getreten.«

Steven flößt Julia Wasser ein. Ein Rinnsal sucht sich den Weg von ihrem Mundwinkel über den Hals in ihren Ausschnitt.

Dann setzt er sich wieder neben sie auf die Couch.

»Ring of Fire«.

»Lass mich in Ruhe.«

»Christian sagte mir, dass du Ring of Fire nie mehr gehört hast.«

»Das stimmt.«

»Ist aber ein verdammt guter Song.«

»Ich kann ihn nicht mehr hören.«

»Warum?«

»Nimm es mir nicht übel, aber er gehört zu unserer beschissenen Beziehung.«

»Sie war gar nicht so beschissen.«

»Träum weiter.«

»Am Anfang nicht.«

»Es ist nicht alles nur Anfang.«

»Ich hab ihn auch nicht mehr gehört. Beug dich mal nach vorn.«

Steven macht Julia die Fesseln hinter dem Rücken los und bindet sie vorne wieder zusammen.

»Wir machen ein bisschen Karaoke, um uns die Zeit zu vertreiben.«

Steven steht auf und schnappt sich zwei Fernbedienungen. Mit den Fernbedienungen in den Händen fühlt er sich wie ein Cowboy mit zwei Colts. In den Filmen seiner Jugend mochte er die Bösewichte mit zwei Knarren. Steven startet die Spielekonsole, die neben dem Fernseher steht, und klickt sich durchs Menü.

Auf dem überdimensionalen Flachbildschirm erscheint der Schriftzug eines Karaoke-Spiels.

Steven setzt sich mit einem Mikro neben Julia und reicht ihr ein zweites.

»Wir singen Ring of Fire«.

Julia knallt das Mikro auf den Boden.

»Ich hab keinen Bock auf den Hirnfick.«

Steven runzelt die Stirn. Er gibt sich sogar Mühe, verständnisvoll zu sein.

»Wie du willst. Wenn du nicht singst, siehst du deinen Weichkeks halt nicht wieder. Ist vielleicht sogar angenehm für dich.«

Julia bückt sich zu dem am Boden liegenden Mikro.

Steven reicht es ihr. Dabei lächelt er fast charmant.

»Gib dir Mühe«, sagt er.

Dann startet er den Song.

Und er singt. Mit Julia. Zusammen.

Love is a burnin’ thing

And it makes a fiery ring

Bound by wild desire

I fell into a ring of fire

I fell into a burnin’ ring of fire

I went down, down, down

And the flames went higher

And it burns, burns, burns

The ring of fire, the ring of fire

Sie bekommen die Höchstwertung.

Perfekte Harmonie.

Steven parkt vor der Autowerkstatt. Er öffnet eines der großen Rolltore und drückt auf den Lichtschalter. Christian blinzelt ins flackernde Licht der Neonröhren.

Steven hebt einen Benzinkanister vom Betonboden, öffnet den Schraubverschluss und montiert den Einfüllstutzen. Hektisch bäumt sich Christian auf. Er zappelt wild. Die Autorückbank, an die er gefesselt ist, bewegt sich keinen Millimeter. Steven genießt die undeutlichen Laute, die aus dem Drecksack kommen. Beobachtet, wie sich Schweiß auf Christians Stirn bildet. Unglaublich, wie weit man die Augen rausdrehen kann. Steven reißt das Klebeband von Christians Mund.

»Das musst du nicht machen, Steven! Das musst du nicht machen …«

»Nee, muss ich nicht, aber ich mache es trotzdem.«

Steven senkt den Kanister und Benzin plätschert auf den Boden. Reichlich Benzin. Er umrundet die Autorückbank. Christian wird von den aufsteigenden Benzingasen nicht im Geringsten beruhigt, sondern fängt an zu weinen. Steven schaut ihm voller Verachtung eine Weile dabei zu, nachdem er den Benzinkreis vollendet hat. Dann geht er zwei Schritte nach vorne um Christian mit Benzin zu übergießen, als der brüllt: »Was hätte Johnny Cash gemacht?«

Steven hält er in der Bewegung inne. Der Benzinkanister schwebt über Christian.

»Was hast du gesagt, du Analoberhaupt?«

Christian wirft seinen Oberkörper nach vorne. Immer wieder. Seine Schlagadern am Hals schwellen an.

»Was hätte Johnny Cash gemacht? Scheiße. Was hätte Johnny Cash gemacht?«

Steven verpasst Christian eine gerade Rechte. Zähne geben nach. Haut über den Fingergelenken platzt auf. Eigentlich will Steven noch mal kräftig zuschlagen, aber dann lässt er es sein. Irgendwie schaut der bewusstlose Kacktyp überhaupt nicht mehr aus wie ein Gegner. Wie jemand, mit dem Rache Spaß macht.

Steven besprenkelt Christians Joggingschuhe mit Benzin und legt eine Spur zum Benzinring. Sicherheitshalber frischt er den noch einmal auf. Dann zieht er einen Feuerlöscher aus einer Wandhalterung und geht damit durch das Tor zum Auto.

Nachdem er den Kofferraumdeckel aufgemacht hat, versucht Julia sofort ihn anzugreifen. Das Luder hat sich doch tatsächlich entfesselt. Er stößt ihr den Feuerlöscher gegen den Bauch. Sie kriegt keine Luft mehr. Scheiße, eigentlich wollte er nicht so fest. Er schleppt sie in die Werkstatt und setzt sie auf den Boden.

»Hier!« sagt Steven und stellt den Feuerlöscher direkt vor ihr ab.

Steven zündet ein Streichholz an und wirft es in die Flüssigkeit auf dem Betonboten. Sofort lodert das Benzin auf. Das Feuer kreist den Wichser ein. Christians Schuhe fangen an zu brennen. Julia schreit und zerrt an der Sicherung der Feuerlöschers. Ohne sich noch einmal umzudrehen, geht Steven zum Auto und fährt los.

In der Playlist sucht er Ring of Fire und hört es dreimal hintereinander.

Beim zweiten Mal macht er eine Zigarette an.

Beim dritten Mal singt er mit.

Geht doch, denkt Steven.

House of the Rising SunThe Animals (1964)

Der Bratschist Engelhard Überbein hatte keine Karriere gemacht.

Das lag nicht etwa an fehlendem Talent – er spielte einfach das falsche Instrument.

Keiner der großen klassischen Komponisten hatte ein Bratschenkonzert geschrieben, mit dem man glänzen konnte. Die Bratsche war nur im Orchester zu gebrauchen. Und auch dort waren Bratschisten Außenseiter. Man riss sogar Witze über sie.

Frage: Was ist ein Gentleman-Musiker? Antwort: Jemand, der Bratsche spielen kann, es aber nicht tut.

Frage: Was ist der Unterschied zwischen Bratschisten und Joghurt? Antwort: Joghurt hat Kultur.

Frage: In welcher Zeitung steht die Schlagzeile ›Bratschist wirft Frau aus dem Fenster‹? Antwort: Bild! Frage: Und wo steht ›Frau wirft Bratschist aus dem Fenster‹? Antwort: ›Schöner Wohnen‹.

Das tat Überbein weh.

»Die Bratsche ist wichtig, aber eben ein Begleitinstrument«, hatte Überbeins Lehrer Lehmann oft gesagt. »Ohne einen anderen, ohne ein Gegenüber geht es nicht.«

Überbein wollte das ändern. Er hatte einen Plan. Er wollte mit einem Solokonzert auftreten. Mit einem eigenen. Selbst komponiert. Mit einem Stück, das allen gefallen würde – passionierten Klassikhörern wie Rockfans. Mit einer Fantasie über ein berühmtes Lied. Über den Song »House of the Rising Sun«.

Die aufgehende Sonne!

Schon der Titel inspirierte Überbein. Seine Wohnung am Stadtrand ging nach Osten. Es war Morgen. Die Sonne strahlte. Er öffnete das Fenster. Die Luft war mild.

Und er spielte die wehmütige Melodie, die weit hinaus über das verlassene Fabrikgelände schallte, das auf der anderen Straßenseite lag. Er improvisierte voller Herzblut über die kreisenden Akkorde. Doch als er die Bratsche absetzte, traf ihn fast der Schlag. Irgendwo auf dem riesigen Areal spielte jemand alles nach. Nicht nur die Melodie, auch die Improvisation. Seine Ideen.

Wieder spielte er, stoppte, lauschte. Die Musik kam zurück – mit großer Verzögerung.

Aber das war kein Echo.

Da war ein Konkurrent am Werk!

Er spielte bis zum Nachmittag. Die Sonne stand schon tief, als er beschloss, sich auf die Suche zu machen.

Er überkletterte ein Tor und hastete eine Mauer entlang. Da waren die Töne wieder …

Sie drangen aus der offenstehenden Tür eines kleinen Hauses mitten auf dem Gelände zwischen dunklen Backsteinmauern. Es war wohl einmal die Villa des Firmenbesitzers gewesen. Eine Treppe führte abwärts.

Da unten, in einem feuchten Keller, sollte jemand musizieren?

Er fand einen Lichtschalter. Neonlicht flackerte.

Tausend Augen sahen Überbein an. Und er verstand.

»Wie haben Sie das rausgekriegt?«, fragte der Kommissar später im Polizeipräsidium. »Ein Lager für geschmuggelte exotische Vögel. Wie heißt die Sorte noch mal?«

»Australischer Leierschwanz«, sagte Überbein. »Sie sehen wie kleine Pfauen aus. Sie sind berühmt dafür, alles was sie hören, nachmachen zu können – Musik, aber auch sogar Motorengeräusche.«

Bratschist überführt Tierschmuggler titelte eine Zeitung am nächsten Tag. Überbeins Telefon stand nicht still. Alle wollten Interviews.

Als sich die Aufregung etwas gelegt hatte, machte er mit seinem Stück weiter.

Er nahm die Bratsche in die Hand und spielte. Doch er ließ er sie gleich wieder sinken. Die Stille von dem Industriegelände gegenüber … sie bedrückte ihn.

Er legte er das Instrument in den Kasten zurück. Ihm kamen die Worte seines Lehrers Lehmann in den Sinn.

Du kannst nur andere begleiten.

Du brauchst ein Gegenüber.

(I Can’t Get No) SatisfactionRolling Stones (1965)

Mick Jagger wischte sich das blutige Messer am linken Hosenbein seiner Skinny-Jeans ab. Na also, geht doch. Mit so viel Gegenwehr hatte er zwar nicht gerechnet, aber der Tag musste erst noch kommen, an dem er mit so einer halben Portion von einem Würstchen nicht fertig wurde.

Das, was jetzt vor ihm lag, war allerdings nurmehr Wurst in Scheiben. Mit viel Ketchup. Also quasi eine Currywurst. Mit der Kettensäge wurde es eben immer kleinteilig.

Mick Jagger, die Zunge des Herrn, leckte sich die Lippen.

»Mick Jagger? Das kann doch unmöglich Ihr Ernst sein!«

Seit Monaten zog ein irrer Mörder durch die Straßen der Großstadt und schlachtete Leute ab. Zugegeben, bislang waren das alles keine Unschuldslämmer: zwei Zuhälter, ein Dealer, ein mehrfach vorbestrafter Gewalttäter. Aber auch die braven Bürger bekamen es allmählich mit der Angst zu tun, folglich musste dem ein Ende bereitet werden. Fanden Röck und Schmittke, die die SOKO Kettensäge leiteten.

Die grausam hingemetzelten Opfer standen in keinerlei Beziehung zueinander – außer dass sie alle Dreck am Stecken hatten. Der Täter suchte sie offenbar nach dem Zufallsprinzip im Rotlichtmilieu aus. Was die Ermittlungen natürlich erschwerte. Nie hatte es auch nur eine einzige, brauchbare Spur gegeben. Bis jetzt. Jetzt hatten sie einen Augenzeugen. Aber dieser Augenzeuge hatte definitiv eine Meise. Ach was, einen ganzen Meisenschwarm!

»Es war Mick Jagger. Da bin ich mir ganz sicher«, erklärte Roland Beiser und nickte den beiden Beamten stakkatoartig zu. »Er trug eine verwaschene Skinny-Jeans und hatte dieselben Moves drauf wie damals in Berlin auf der Waldbühne. Da war ich nämlich live dabei. Ich sage Ihnen: Es war Mick Jagger!«

Röck und Schmittke, zwei langjährig erfahrene Mordermittler, der eine klein, der andere riesig, warfen sich einen vielsagenden, blinzellosen Blick zu.

»He, ich bin kein Spinner, ich weiß, was ich gesehen habe!« Roland Beiser war pensionierter Bibliothekar. Es lag ihm sehr daran, seine Glaubwürdigkeit als Zeuge nachhaltig zu unterstreichen. »Es war Mick Jagger. Wie er leibt und lebt!« Beiser sprang auf und zuckte ruckartig mit den Gliedmaßen. Das sollte dann wohl die Performance des Rolling-Stones-Frontmanns imitieren. »Nachdem er sich das Messer am Hosenbein abgewischt hat, ist er genau so davongetänzelt.« Zuck, zuck, ruckel, ruckel, zuck.

Schmittke und Röck seufzten. Wie gern hätten sie Beiser diskreditiert. Aber seine Beschreibung von Mordwaffe und -methode stimmte exakt mit den Erkenntnissen des Rechtsmediziners überein. Was natürlich bedeutete, dass er entweder den Mord tatsächlich mitangesehen hatte …

… oder aber, dass er selbst der Täter war. Hoffnung keimte in den Beamten auf. War Beiser ihr Mann?

Ihre Hoffnung wurde leider zerschlagen, als sich herausstellte, dass die Überwachungskamera des Bankautomaten gegenüber des Tatorts, an dem Beiser zu später Stunde noch zweihundert Euro abgehoben hatte (für eine Animierdame in der Kolibri-Bar, was er bei seiner Aussage jedoch tunlichst verschwieg), in fünf-sekündlicher Bildabfolge – erstaunlich scharf und mit Zeitangabe – festgehalten hatte, wie er zum Tatzeitpunkt erst seine Geheimzahl eintippte, sich urplötzlich abrupt umdrehte, dann entsetzt zurückwich, sich anschließend übergab und zu guter Letzt mit zitternden Fingen auf seinem Handy den Notruf wählte.

Nein, er konnte es nicht gewesen sein.

Röck und Schmittke seufzten unisono.

»Yes, yes, alright. Thank you for your help, it’s much appreciated!«, brummte Polizeiobermeister Van Helsteren und legte den Hörer auf.

Weil er in seiner Jugend ein Jahr als Austauschschüler in England gelebt hatte und fließend Englisch sprach, und weil sie öfters nach Feierabend mit ihm was trinken gingen, hatten Röck und Schmittke ihn damit betraut, Alix Gucovsky, die Agentin von Mick Jagger, anzurufen. Sie bestätigte Van Helsteren, dass der echte Mick Jagger in den letzten acht Wochen auf der Karibikinsel Mustique Urlaub gemacht hatte, und davor war er mit den rollenden Steinen zwei Monate auf Tour durch China, Japan und Australien gewesen. Er konnte also unmöglich zeitgleich in Deutschland als Kettensägenmörder unterwegs gewesen sein.

Der Verdacht richtete sich somit auf die bekannten Doppelgänger und Profi-Imitatoren. Deren Liste war erstaunlich lang, wie Röck und Schmittke bereits wussten. Zwei Dutzend hatten sie schon abgehakt.

Am vielversprechendsten unter den Rest-Kandidaten war ein vorbestrafter, magerer Ex-Junkie namens Kalle Schöll, der seit seiner Haftentlassung als Sangeskünstler von zweifelhaftem Talent durch Bierzelte tingelte. Mit seiner Version von Satisfaction hatte er es sogar einmal in Deutschland sucht den Superstar geschafft, war aber schon in der ersten Runde rausgeflogen.

Mick Jagger warf den halb aufgerauchten Joint in den Gully und schlenderte los. Der Pädophile schaute ständig hektisch über die Schulter, aber das tat er auch, wenn er nicht verfolgt wurde. Das war einfach typisches Beutetierverhalten.

Mick dagegen war ein Jäger. Er holte auf, die Kettensäge lässig geschultert. In der nächsten Quergasse konnte er zuschlagen.

Und dann war es soweit.

Mick Jagger nahm den Schienenschutz seiner Motorsäge ab, stellte den Kombihebel auf Kaltstart, zog mit der linken Hand am Anwerfseil und startete den Motor.

Der Pädophile bekam natürlich einen Heidenschreck, aber das war okay. Er wohnte in einer Sackgasse. Und so, wie er gerade zitterte, würde er es nicht rechtzeitig schaffen, den Hausschlüssel ins Schloss zu pfriemeln.

Dachte Mick Jagger. Und lag damit richtig. Satisfaction pfeifend ging er auf den Mann zu …

»Ich frage mich, wieso ich eigentlich immer mit ’nem Sarg komme? Zehn Mülltüten würden doch auch genügen«, lästerte Ernst Gentner, der Bestatter, und sah auf die filetierten Überreste des Pädophilen.

»Etwas mehr Respekt im Angesicht des Todes, mein Lieber.« Röck war grün im Gesicht. Er fand Leichen ja schon am Stück unappetitlich, ganz zu schweigen von diesem tranchierten Zustand. Aber einer von ihnen musste immer dabei sein, wenn die Gerichtsmedizin die Leichen freigab.

»Respekt vor diesem Abschaum? Das sind doch alles fiese Verbrecher. Die haben’s nicht besser verdient.« Gentner führte in vierter Generation das Bestattungsinstitut Ruhe Sanft. Die Gerichtsmedizin verteilte die Leichen grundsätzlich abwechselnd an alle ortsansässigen Bestatter, aber bei den Opfern des Kettensägenmörders lehnte die Konkurrenz dankend ab und überließ Gentner das Feld.

Während er sich ans Werk machte, stellte sich Röck ans geöffnete Fenster und rauchte.

»Was summst du da?«, fragte Gentner.

»Ich summe nicht.«

»Irgendwer summt, und der hier ist es nicht.« Gentner hielt den abgetrennten Kopf hoch.

Röck, der sich kurz umgedreht hatte, wurde noch grüner. Er und Gentner waren am Gymnasium nebeneinander gesessen und hatten all die Jahre Kontakt gehalten. Sie hatten damals zusammen in einer Band gespielt. Gentner an der Elektrogitarre hatte nur Mädchen aufreißen wollen, aber Röck nahm die Musik ernst. Wenn sein Vater ihn nicht gezwungen hätte, erstmal was Ordentliches zu lernen, wäre er jetzt hungerleidender Bassist und kein Beamter mit Reihenhaus und Volvo. »Summen beruhigt mich.«

»Aha.« Gentner stapelte Arme und Beine in den Sarg. Der tote Pädophile wurde eh krematisiert, da mussten die Einzelteile nicht anatomisch korrekt zum Liegen kommen. »Beatles?«, fragte er.

Röck zögerte kurz. »Stones.«

»Auf den Boden! Hände über den Kopf!«

Der Zugriff erfolgte völlig überraschend. Zumindest für Kalle Schöll, den Mick-Jagger-Imitator. Eben hatte er noch im weißen Rüschenhemd die Jubiläumsfeier des SC Neu-Dahlendorf/Mehlow gerockt, da lag er hinter dem Festzelt auch schon im Schlamm, und ein Zweihundert-Kilo-Kerl des Sondereinsatzkommandos kniete auf seinem Rücken und verunmöglichte ihm das Atmen.

Zwei Stunden später drückte ihn jemand auf einen knarzigen Holzstuhl in einem muffigen Verhörraum.

»Wo waren Sie am fünften dieses Monats gegen Mitternacht?«, donnerte Röck.

Schmittke und Röck spielten guter Cop, böser Cop. Röck gab den Bösen, Schmittke den Guten.

»Kommen Sie, lassen Sie alles raus, Sie wollen es doch auch«, gurrte Schmittke.

Kalle tat immer noch alles weh. »Äh … der Fünfte?« Sein Gedächtnis war nicht mehr das Beste. Das musste an den vielen Drogen liegen. Jetzt war er zwar clean, aber die abgestorbenen Hirnzellen wuchsen nicht mehr nach. Deswegen sang er auch fast immer nur la-la-la statt der echten Songtexte, was die besoffenen Bierzeltgäste in den seltensten Fällen merkten. Für einen Teleprompter reichte natürlich sein Geld nicht. »War das ein Samstag?«

Er sah zu Van Helsteren, der in der Ecke stand und eigentlich geglaubt hatte, sich unsichtbar gemacht zu haben.

Das half Kalles Gedächtnis aber auch nicht auf die Sprünge. »Koblenz?«, meinte er zögernd.

Rudi, sein Agent, würde es wissen. Der besorgte ihm die Engagements.

Fragen Sie den Rudi, wollte er deshalb sagen, aber Röck schnitt ihm das Wort ab.

»Machen Sie doch keinen auf harmlos, Herr Schöll!«, wetterte Röck. »Sie haben am Fünften, als Mick Jagger verkleidet, Olaf Weller mit einer Kettensäge ermordet!«

»Uns können Sie es doch sagen«, flötete Schmittke und tätschelte Schöll die Schulter.

»Sie Schwein! Gestehen Sie endlich! Sehen Sie nicht das Blut, das an Ihren Händen klebt?«, brüllte Röck. Wenn er den Bösen gab, kniete er sich richtig rein.

Kalle sah auf seine Hände. Die waren noch verschlammt, weil er seit seiner Verhaftung nicht zum Händewaschen gekommen war, aber Blut klebte keines daran. »Äh …«

»Sie sind der Kettensägenmörder!« Röck donnerte mit der Faust auf den Tisch.

Sogar Schmittke und Van Helsteren erschraken.

Kalle fing an zu heulen. »Ich hab niemand umgebracht. Und ganz bestimmt nicht mit einer Kettensäge. Die ist doch motorisiert. Ich hab’ zwei linke Hände – mit Technik kann ich nicht!«

Mick Jagger stand mit wehendem Schal an der Kaimauer und sah zu der Barkasse. Deren Kapitän war ein übler Vergewaltiger. Allerdings auch ein Bär von einem Kerl. Mit dem würde er kein leichtes Spiel haben. Aber Mick Jagger scheute nie vor einer Herausforderung zurück.

Endlich kam der letzte der Besatzung von Bord und steuerte direkt seine Stammkneipe an. Jetzt war der Kapitän allein an Bord.

Mick Jagger lief über die Reling. Der Kapitän würde sein Siebter werden.

Zufriedenheit stellte sich ein. Er pfiff Satisfaction, als er die Kettensäge anwarf.

»Ich war es, ich bin der Kettensägenmörder!«

Bei Serienmorden kamen immer die Spinner und Sonderlinge aus den Ritzen gekrochen. Sich selbst bezichtigen zu können, verschaffte ihnen ihre fünfzehn Minuten Ruhm.

Der hier war ein gedrungener Zweimeterkerl mit Glatzentattoo.

»Sie stehlen uns unsere Zeit«, brummte Schmittke. »Der Kettensägenmörder ist ein schmales Hemd von einem Mann. Das haben bereits mehrere Leute bezeugt.«

Der Zweimeterkerl überlegte. Man konnte es förmlich rattern hören. »Also schön, ich war es nicht. Aber ich habe ihn gesehen!« Er nickte. »Echt jetzt!«

»Quark«, sagte Schmittke. »Der letzte Tatort lag in einem Schiff und war nicht einzusehen.«

»Okay, ich habe ihn nicht gesehen. Aber ich habe ihn gehört!« Die Glatze blieb fest. »Ich bin am Kai vorbeigegangen und hab’s deutlich gehört. Er hat was gepfiffen. So einen ganz bekannten Song. Ich komm nur gerade nicht auf den Titel. Satisfa…dingens.«

Schmittke rollte mit den Augen.

Röck sagte nichts.

I’d rather be dead than sing Satisfaction when I’m 45.(Mick Jagger)

»Hör mal, da muss man doch drüber reden können!«

Röck flüchtete, Haken schlagend wie ein Feldhase, Mick Jagger mit der Kettensäge hinterher.

»Wehr dich nicht, dann geht es schneller«, rief Jagger schnaufend.

Röck dachte nicht daran, aufzugeben. Und er war verdammt gut trainiert, seinetwegen konnte das noch eine Weile so weitergehen. »Warum tust du das?«

»Das ist meine Art, für Recht und Ordnung zu sorgen!«

Röck machte sich Vorwürfe. Lange hatte er geglaubt, es müsse einer aus seinem Team sein – wer sonst wusste, wer die übelsten Gestalten der Stadt waren? Jetzt zeigte sich, dass er an den Stammtischabenden nicht so oft darüber hätte schimpfen dürfen, wie viele Kriminelle aufgrund der Justiz, die oft blind war oder langsamer mahlte als Gottes Mühlen, ihrem gerechten Schicksal entgingen. Über den Lärm der Kettensäge rief er: »Das geht aber doch auch gewaltfrei!«

»Mir gibt nur echte Handarbeit den Kick! Mit der Kettensäge kann ich meinen Frust abreagieren. Und ich schnippele ja keine Unschuldigen klein, nur Schwerstkriminelle.« Mick Jagger – besser gesagt, Ernst Gentner – blieb keuchend zwischen den Särgen stehen, durch die sich Röck slalomartig gefädelt hatte, und lehnte sich gegen einen Eichensarg mit Veloursinnenfutter.

In sicherem Abstand blieb Röck ebenfalls stehen. Es war nur eine dumpfe Ahnung gewesen. Das ungläubige Zusammenzählen von Kleinigkeiten. Gentner, der nie wirklich leidenschaftlich in der Band gespielt hatte, außer wenn sie einen Rolling-Stones-Song coverten. Gentner, der an Fasching immer als Mick Jagger gekommen war. Gentner, dieser Strich von einem Mann. Eigentlich hatte Röck es selber nicht geglaubt, aber kaum hatte er seinen Verdacht geäußert, hatte sein alter Freund die Kettensäge gezückt.

»Mann, Alter, es muss doch eine Alternative zum Menschenabschlachten geben!«, brüllte Röck.

»Ich wüsste keine.« Gentner schüttelte den Kopf. »Außerdem … was wird dann mit Recht und Ordnung?«

»Na schön, hin und wieder kann ich dir einen Namen und eine Adresse nennen …« Röck dachte an Kapitalverbrecher, die wegen eines lächerlichen Verfahrensfehlers wieder auf freien Fuß kamen … an üble Halunken, die Zeugen kaltstellten und denen man deshalb nichts nachweisen konnte … an Gesocks, das ruhig jemand aus dem Verkehr ziehen konnte.

»Aber den Rest der Zeit muss das mit dem Morden aufhören!« Röck sah seinen alten Nebensitzer streng an. Natürlich hätte er ihn mit seiner Dienstwaffe auch einfach erschießen können. Aber sie waren Freunde, Weggefährten, Kumpel, ehemalige Bandkollegen. »Ehrlich, Erni, das mit dem Dauermetzeln geht so nicht.«

»Ich muss mich aber austoben«, bockte Gentner.

»Schweine!«, brüllte Röck.

»Hä?« Gentner schaltete die Kettensäge aus.

»Mein Gegenvorschlag, um deine überschüssige Kraft zu kanalisieren. Schweine! Oder Rinder, Hühner … Alpakas. Du machst den Laden hier dicht und schulst einfach auf Metzger um.«

Mick Jagger alias Ernst Gentner hob nachdenklich die Augenbrauen. »Metzger?«

»Ja. Ein Sachkundenachweis reicht, und du kannst dich in einer Großschlachterei austoben.« Röck ging vorsichtig ein paar Schritte auf ihn zu. »Und? Was sagst du dazu? Vom Kettensägenmörder zum Schweinehälftenmodellierer?«

Dimitri der Knochenbrecher, der als Schutzgeldeintreiber für eine besonders gnadenlose Mafia-Familie arbeitete, baute sich vor Hermann Scheuerle auf, der in der Büroecke lag und wimmerte.

»Ich sag doch, so viel Geld wirft das hier nicht ab«, flennte Scheuerle, der sich vor Angst auch schon nass gemacht hatte.

Dimitri streichelte seinen Totschlägerring. »Dann verkaufst du eben dein Auto. Oder dein Haus. Mir egal. Aber bis Ende der Woche hast du die fünfzig Schleifen beisammen oder ich brech dir auch noch das andere Bein. Vielleicht passiert auch deiner Familie was. Leben ist gefährlich …« Er grinste hämisch, seine Augen blickten kalt.

Scheuerle schluckte. »Bitte … wir sind doch nur ein kleiner Betrieb. Das ruiniert uns.«

Dimitri zuckte mit den Schultern. »Ende der Woche sehen wir uns wieder.«

Er verließ das Büro und trat in den dunklen Flur. Die Mitarbeiter der Schlachterei Scheuerle waren schon alle gegangen.

Dimitri schlenderte lässig in Richtung Ausgang. Ungefähr nach der Hälfte des Weges hörte er es.

Jemand pfiff.

Dimitri erkannte die Melodie. Ein Klassiker. Satisfa… dingens.

Das Pfeifen klang fröhlich.

Und da sprang auch schon die Kettensäge an …

Leaving on a JetplaneJohn Denver (1966)

Alle Taschen sind gepackt. Ich wecke sie nicht so früh am Morgen, wir hassen Abschiede. Als das Taxi hupt, bin ich fast sauer, aus Angst, sie könnte doch noch aufwachen. Dann lasse ich mich zum Flughafen fahren, reihe mich vor der Sicherheitskontrolle in die Warteschlange ein und tue genau das: warten.

Der Typ, der mir das Zeug verkauft hat, war ein echter Profi. Und kannte sich offensichtlich sehr gut aus. Er wusste genau, was ich wollte. Und hatte keine Skrupel. Dafür ließ er sich allerdings auch nicht schlecht bezahlen.

Noch eine gute Stunde, genug Zeit. Ich pfeife eine kaum hörbare Melodie und konzentriere mich auf die Tageszeitung, die ich vorhin gekauft habe. »Flughafenchaos: Sicherheitspersonal streikt immer noch!« steht da in Riesenlettern. Ich denke kurz an das gut versteckte Paket in meinem Handgepäck.

Mit knappen Worten hatte der Typ mir bestätigt, dass dies tatsächlich der richtige Zeitpunkt sei; der Streik gehe gerade lang genug, dass die Notbesetzung vielleicht nicht mehr so genau kontrollierte. Natürlich konnte man sich darauf alleine nicht verlassen, nicht mehr. Spätestens seit dem 11. September 2001. Damals waren die Attentäter gewissermaßen mit gezückten Teppichmessern durch die Sicherheitskontrollen marschiert, undenkbar heute.

Noch eine Dreiviertelstunde. Ein kleiner Junge nähert sich und zupft an meinem Rucksack. Mit etwas zu barschen Worten scheuche ich ihn weg. Er rennt weinend zu seiner Mutter, die mir einen giftigen Blick zuwirft. Fehler. Aufmerksamkeit ist das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann. Ich beginne zu schwitzen.

Der Typ hatte von Leuten erzählt, die geschnappt worden waren, von einigen hatte ich gehört. Der mit dem Sprengstoff im Schuh zum Beispiel. Aber dagegen sei seine Methode absolut state of the art. Der Behälter müsse aber im Handgepäck transportiert werden, nur dort könne ich unbemerkt kurz vorher die Ultrasonarsoundwellen – oder wie auch immer die hießen – einschalten, das Kernstück der Tarnung. Verstanden hatte ich das nicht, aber es hatte mir eingeleuchtet. Wie beim Tarnkappenbomber würde das nur für einen Moment funktionieren, hatte er erklärt, also müsse ich kurz vor der Kontrolle ein- und danach gleich wieder ausschalten. Sonst passierte vielleicht noch was Unvorhergesehenes. Nur das Flugzeug verpassen, das wäre schlecht, auf dem Flughafen würde mir das Zeug schließlich nicht viel nützen.

Noch eine halbe Stunde. Jetzt wird es schon enger. Die Schlange hat sich kaum bewegt, jedenfalls nicht vorwärts. In mir macht sich Panik breit. Ich blicke auf die unmögliche rote Jacke der Frau vor mir, schließe die Augen und atme tief durch. Und sehe mich schon losrennen, vorbei an der Schlange und wütenden Fluggästen, vorbei an Sicherheitsbeamten, die hektisch nach ihren Waffen greifen – ich öffne die Augen: und blicke wieder auf die rote Jacke der Frau vor mir. Natürlich stehe ich immer noch in der Schlange.

Dann kommt Bewegung auf, endlich. Ich packe meinen Rucksack genau so auf das Förderband, wie der Typ es mir gezeigt hat, und schalte unbemerkt ein. Nur so wird das Gerät in Verbindung mit den eingeschalteten Sonarwellen nichts erkennen. Ich atme schwer. Während ich ohne Schuhe und Gürtel durch die Schleuse tappe, beobachte ich die Kontrolleure. Alles gut. Einer lacht gerade über den Witz seines Kollegen. Doch dann deutet der andere auf den Bildschirm. Ich kann nicht erkennen, worum es geht, stecke gerade meinen Gürtel in die Schlaufen, finde nicht gleich die richtige, taste, suche. Hektik im Hintergrund. Scheinbar seelenruhig bücke ich mich, um mir die Schuhe zu schnüren. Als ich wieder hochkomme, blicke ich auf meinen Rucksack – und in das Gesicht des Sicherheitsmenschen.

»Sie wissen doch, dass Sie keine Flüssigkeiten über hundert Milliliter mit an Bord nehmen dürfen.« Das ist nicht als Frage gemeint. Der Beamte nimmt das kunstvoll verpackte Behältnis aus dem Rucksack und zeigt seinem Kollegen die ganz offensichtlich nutzlose Super-Hightech-Hülle, die unnötigerweise auch noch leise vor sich hin vibriert. Der Kollege schüttelt nur belustigt den Kopf. Der kennt das wohl schon. Ich beobachte den Securitymann, wie er vorsichtig hineinsieht und leise anerkennend pfeift. Dann flüstert er seinem Kollegen etwas ins Ohr. Der nickt.

Er nimmt das Paket und kommt zu mir. Bedauernd hebt er die Hände, als er den Inhalt vor mir abstellt: »Selbst wenn ich wollte – und glauben Sie mir, ich will –, kann ich Sie damit nicht an Bord lassen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten.« Sein Blick wandert zu einer großen Kunststofftonne mit Glasrecyclingsymbol. Dann greift er hinter sich in den Schrank, zieht zwei angestoßene, aber saubere Kaffeebecher heraus und sieht mich fragend an.

Ich nicke resigniert. Er gießt ein, wir stoßen an, trinken und schweigen. Dann blickt er auf das Etikett. »Ein Tamdhu von 1966, aus der MacPhail’s Collection, 2006 abgefüllt. Das muss aber ein ganz besonderer Anlass sein.« Er hebt die gar nicht mehr so Vertrauen erweckend aussehende Metallhülle in die Höhe. »So was haben wir hier jeden dritten Tag. Irgendein Schlaumeier verklickert den Leuten, irgendwelche Wellen in einer schick aussehenden Metallbox würden die Röntgenstrahlen nicht durchlassen. Technikgläubig, wie wir alle inzwischen sind, fallen wir drauf rein, besonders, wenn wir ein bisschen James Bond spielen und es selbst aktivieren dürfen.« Er schenkt nach, drückt einen kleinen Knopf und zeigt mir, was die Hülle zum Vibrieren gebracht hat: ein batteriebetriebener Milchaufschäumer, der jetzt ein wenig traurig vor sich hin rappelt. »Ist ungefähr so effektiv wie ein Silberlöffel in der Champagnerflasche. Da glaubt auch jeder, das nützt was. Dabei ist Austrinken das Einzige, was wirklich hilft.« Er lässt die Tassen aneinander klicken und grinst. »Aber Doofe sterben ja nicht aus. Ich bin übrigens Horst.«

Natürlich hat mein Flug Verspätung. Zum Zeitvertreib gehe ich noch ein paar Mal durch die Sicherheitskontrolle, zum Schluss nur in Unterwäsche, was mir pikierte Blicke von Mitreisenden, aber Szenenapplaus von Horst & Co. einbringt, der nach jeder absolvierten Runde großzügig nachschenkt. Und dann bin ich tatsächlich irgendwann auf dem Weg zum Gate zu meinem Flug nach Denver, wenn auch reichlich ferngesteuert, und sehe noch vor mir, wie Horst seine streikenden Kollegen auf ein Gläschen 40 Jahre alten Single Malt einlädt. Warum es unbedingt dieser ganz besondere Whisky sein musste? »Einen Single Malt aus meinem Geburtsjahr«, hatte mein Bruder sich zur Hochzeit gewünscht. Der alte Sack. Einen Single Malt so alt wie seine Braut hätte ich auch einfach im Duty-Free-Shop kaufen können. Aber ich Idiot suche monatelang nach diesem ganz speziellen Tropfen – und der angeblich bombensicheren Methode, wie man eine sündhaft teure Flasche Whisky im Handgepäck an Bord schmuggelt.

Je t’aime … moi non plusSerge Gainsbourg (1967)

Hatte ich eine Vorahnung, als das Auto vorne an der Straße hielt? Als ein einzelner Mann ausstieg, unsere Gartenpforte aufstieß und sichtlich nervös über die unebenen Steinplatten zwischen blühenden Rosen- und wuchernden Rhododendronbüschen zum Hauseingang eilte? Ich würde gerne mit Ja antworten, auch um das überlegene Gespür meiner kätzischen Natur zu demonstrieren. Leider ist die Wahrheit, dass ich nicht das Geringste gespürt habe. Ich lag zusammengerollt auf meinem Lieblingsplatz, dem Korbsessel auf der Veranda, den Lucinda – ja, sie nannte sich wirklich Lucinda – extra für mich mit einem weichen Kissen bestückt hatte, und blinzelte wohlig in das Licht der untergehenden Sonne. Den Mann in dem nach Schweiß riechenden, braunen Anzug und dem schütteren, blonden Haar schenkte ich kaum Aufmerksamkeit. Es kamen so viele Kunden zu Lucinda, die in Wirklichkeit Doris Koch hieß. Aber wer will schon magische Lebensberatung von einer Frau, die Doris heißt?

Wenn ich eine Vorahnung hatte, dann bezog die sich auf den bevorstehenden Gang durch mein Revier. Ich freute mich auf die tausend Düfte, die mich erwarteten. Auf das Geraschel kleiner Tiere, die vor mir Reißaus nahmen, mir, dem heimlichen Herrscher dieses kleinen Dschungels, in den Lucinda ihren Garten verwandelt hatte. Wer weiß, vielleicht würde ich …

… meine Krallen in lebendig zuckendes Fleisch …

… eine Maus fangen. Oder einen Vogel.

Genießerisch schleckte ich mir über das Maul und reckte mich etwas. An den Mann im braunen Anzug, der gerade auf den altmodischen Klingelknopf drückte, woraufhin ein melodisches Glockenläuten in den Tiefen des Hauses erklang, verschwendete ich keinen Gedanken. Auch nicht an die möglichen Rituale, die meine Madame Lucinda mit dem Kunden vollziehen würde, um ihn glauben zu machen, sie könne sein mit Sicherheit ödes und von Unzufriedenheit geprägtes Leben in ein exquisites und erfülltes Schicksal verwandeln. Die gute Doris alias Madame Lucinda hatte so einige Tricks auf Lager, um den Dummen etwas vorzugaukeln, während deren Geld unmerklich aus ihren Portemonnaies in Lucindas Schatulle wanderte. Dafür liebte und bewunderte ich sie, aber es waren Menschenangelegenheiten. Eine Katze würde auf so etwas niemals hereinfallen und …

… heiße, rosige Haut unter gierigen Händen …

Mein Schwanz peitschte einmal über das Kissen. Verwirrt blinzelte ich in die Dämmerung. Was für seltsame Gedanken! Durch das geöffnete Fenster vernahm ich jetzt die Stimmen der beiden.

»Aber setzen Sie sich doch, mein lieber Freund. Wir werden eine Lösung für Ihr Problem finden, das verspreche ich Ihnen.«

»Ach, Madame Lucinda, wenn ich Ihnen nur glauben könnte.«

Als Doris antwortete, hatte sie dieses leise Schnurren in der Stimme. Sie wusste, sie hatte den Kunden am Haken.

»Ich weiß es, Rrrainer, ich weiß esss!«