Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

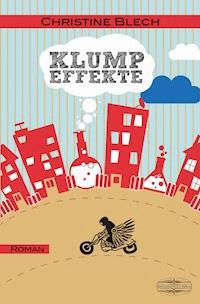

- Herausgeber: Der Kleine Buch Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Jedes Stück Mohnkuchen fördert den Realitätssinn. Eigentlich ist der sensible Eigenbrötler Anselm als Heidelberger Chemiestudent in seinem Element. Als ihn aber der aufmüpfige Jürgen mit seinem geliebten Kraftrad fast über den Haufen fährt, geraten Einsiedlertum und Studiererei ins Wanken. Jürgen hingegen wurmen finanzielle Sorgen: "Ich habe ein Motorrad mitzuversorgen." Und auch der verträumte Pizzakellner Niccolo - der Dritte im Bunde - hat es nicht einfach: Bei ihm stehen "Antidepressiva statt Antipasti" auf dem Speiseplan. Die Sehnsucht, dem ernsten und öden Alltag zu entfliehen, macht die drei zu Freunden und mündet in einen konkreten Plan: In einer schäbigen, abgelegenen Kellerwohnung in Ziegelhausen bastelt das Trio an einem flugtauglichen Motorrad. Klotzen statt Kleckern ist die Devise!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 251

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Das Buch

Der sensible Eigenbrötler Anselm Natterfurth führt ein unaufgeregtes Leben zwischen Wohnheim, Labor, Hörsälen, seltenen Gesprächen mit der forschen Mathematikstudentin Manu und wundersamen Besuchen bei seiner »schrecklich netten« Familie im provinziellen Schwarzbronn.

Ein Beinahe-Unfall reißt den Heidelberger Chemiestudenten aus seiner Gleichgültigkeit und führt ihn mit Jürgen – einem draufgängerischen Kraftradliebhaber – und dem verträumten Pizzeriakellner Niccolo zusammen.

Trotz ihrer verschiedenen Charaktere entdecken die drei bald Gemeinsamkeiten. Die Sehnsucht, dem öden Alltag zu entfliehen, mündet in einen konkreten Plan: In einer schäbigen, abgelegenen Kellerwohnung bastelt das Trio an einem flugtauglichen Motorrad.

Klumpeffekte erzählt von Leben, die anders sind, als sie zu sein scheinen, davon, wie scheinbar »normale« Menschen auf absurde Ideen kommen und wie Freundschaften einen aus Einsamkeit und Gleichgültigkeit befreien können.

Die Autorin

Christine Blech (*1980 in Göttingen) studierte nach dem Abitur Psychologie in Heidelberg, wo sie im Anschluss promovierte. Seit 2011 lebt sie in Hagen und unterrichtet an der FernUniversität in virtuellen Lernumgebungen und Online-Klassenzimmern. Klumpeffekte ist ihr erster Roman.

CHRISTINE BLECH

KLUMP

EFFEKTE

ROMAN

DER KLEINE BUCH VERLAG

Die deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar.

© 2015 Der Kleine Buch Verlag, Karlsruhe Projektmanagement & Lektorat: Tatjana Weiß Korrektorat, Satz & Layout: Beatrice Hildebrand Umschlaggestaltung: Manuela Wirtz, www.manuwirtz.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes (auch Fotokopien, Mikroverfilmung und Übersetzung) ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt auch ausdrücklich für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen jeder Art und von jedem Betreiber.

ISBN: 978-3-7650-9109-4

Dieser Titel ist auch als Printausgabe erschienen:ISBN: 978-3-7650-2130-5

www.derkleinebuchverlag.dewww.facebook.com/DerKleineBuchVerlag

Natterfurth mit »th«

Die Stadt lag mir zu Füßen. Das tat sie nicht oft, sondern, genau genommen, im Frühjahr 1999 zum ersten Mal. Normalerweise war es eine Ruine, der die Stadt zu Füßen lag. Doch ich fand, es gab einen Unterschied zwischen einer Ruine und mir, meistens jedenfalls. Die Ruine im Wald über Heidelberg war allgemein bekannt und beliebt, im Gegensatz zu mir. Sie war ein Schloss gewesen und hatte Jahrhunderte überdauert, während ich gerade einmal zweiundzwanzig Jahre alt war.

Anselm Natterfurth heiße ich, Natterfurth mit »th«. Für seinen Namen kann man nichts, für sein Aussehen wenig. Nur meine Mutter bestritt das manchmal. »Mit etwas Pflege könnten deine Haare wunderschön sein«, meinte sie dann. Aber sie passten zu mir, die Haare, zum länglichen Gesicht, den hellblauen Augen hinter runden Brillengläsern, den langen, schlaksigen Armen und Beinen. Ich hatte kein Problem damit, ich hatte andere Probleme … Nicht immer war mein Haar kraus und aschbraun gewesen. Das wusste ich von meinen Eltern, von meinem Bruder Gerald, von Onkel Eduard und Tante Nele, der Zwillingsschwester meiner Mutter.

In meiner Kindheit war Tante Nele fast jedes Wochenende nach Schwarzbronn gekommen, ins Badische zwischen Bretten, Mühlacker und Maulbronn. Der Ort fehlte auf jeder Karte, so klein war er. Am Dorfrand in der Waldenacher Straße, mit Wiesen und Äckern ringsum, war ich aufgewachsen. Tante Nele hatte mir oft die Familienalben gezeigt. Sechs dünne Beine und ein gekerbter Hinterleib – eine dicke, dunkle Libellenlarve schwamm zwischen ein paar Luftblasen unter Wasser. Das war das allererste Foto. Mein Vater hatte Biologie studiert und war zur Exkursion am Bodensee gewesen, da lernte er meine Mutter kennen. Man sah die beiden auf dem nächsten Bild, ein junges Paar, das vor bunten Blumenrabatten winkte. Mainau. Mai 69 stand daneben und einige Seiten weiter: Schwarzbronn. Frühjahr 71. Die Hecken und Sträucher um das helle Einfamilienhaus waren frisch gepflanzt. Bauschutt bedeckte den Gehweg. Am Betonmischer vorbei schob meine Mutter Gerald im Kinderwagen. Weitere Kinderfotos von Gerald folgten.

Die vorletzte Seite war schwarz gerahmt. Selma Natterfurth. In Liebe und Dankbarkeit. Hermann mit Hannelore und Gerald. Münster. Februar 77 hatte mein Vater zittrig mit Tinte an die Todesanzeige geschrieben. Wer das Foto vom Beerdigungskaffee gemacht hatte, wusste weder mein Vater noch meine Mutter noch Tante Nele. In einer Wohnung mit alten Möbeln, inmitten ernster Mienen grinste eine Hochschwangere in die Kamera, meine Mutter. Sie kaute Zuckerkuchen und Torte. Gerald, zu dem Zeitpunkt sechs Jahre alt, war bei ihr. »Mama, wann bekomme ich denn meinen Bruder?«, hatte er gefragt, und wenige Stunden später war es soweit gewesen. Vom Kaffeetisch aus war meine Mutter ins Krankenhaus, im Krankenhaus war ich zur Welt gekommen. Das letzte Bild im ersten Band: ein schlummernder Säugling, halb verhüllt in Laken, mit einem glatten, hellen Flaum auf dem Kopf.

Schwarzbronn

Die Stadt lag mir zu Füßen. Unten im Westen erstreckte sich das Häusermeer. An diesem sonnigen Sonntagnachmittag, Frühlingsanfang 99, hatte ich den Königstuhl bestiegen. Ich saß am Aussichtspunkt auf einer niedrigen Steinmauer, ließ meine Beine über die Brüstung und den Hang baumeln.

Schwitzende Spaziergänger stapften hinauf und traten hinter mich. Ich hörte ihre hellen Stimmen, drehte mich um. Drei Japaner standen am Berglokal gegenüber unter einem Dachgiebel mit Hirschgeweih. Ein zierlicher Herr mit Schlitzaugen wies auf seine Kamera und fragte: »Photo taking?«

»No, thank you«, erwiderte ich.

Ich kannte sie, die Bilder mit Hirschgeweih – aus der Erinnerung und aus dem zweiten Band. In Schwarzbronn, im Gasthaus Zum Goldenen Hirschen, hingen Geweihe an allen Wänden. Ich war vierzehn, als ich dort auftrat. »In Schwarzbronn», sagte mein Vater, »gibt es mehr Vereine als Menschen. Ein bisschen soziales Leben gehört dazu. Mach dir nichts daraus, ein Blockflötenfink zu sein.«

Frühjahr 91. Ein Gardebruder hatte die Aufnahme beim Schützenfest gemacht, dreißig Knaben in weißen Hemden auf einem Podest. Ich stand hinten am Rand. Mein Kopf – nussbraune Locken – überragte den des Nebenmannes, eine Blockflöte ruhte in meiner Hand.

Eingezwängt zwischen Uniformen trank ich nach dem Auftritt das erste Bier meines Lebens. Heftig schlug jemand auf meine Schulter. »Sagen wir nicht guten Abend?«

»Ich weiß nicht«, stotterte ich, »ob Sie guten Abend sagen, Herr Prohl.«

Mein Erdkundelehrer sah mich fest an – solange, bis prustend Bier aus meinem Mund spritzte.

Ein zweiter Schütze zog die Brauen zusammen und hob den Zeigefinger, Pastor Scherer. »Am Dienstag nach der Konfirmandenstunde«, zischte er, »reden wir über respektvolles, menschliches Miteinander.«

Herr Prohl schüttelte den Kopf, leerte sein Glas und grinste. »Ts, ts, Alkohol in jungen Jahren.«

Sommer 91. Ein Kellner aus dem Goldenen Hirschen hatte uns einige Monate nach dem Schützenfest im Biergarten abgelichtet: mein Bruder Gerald und Onkel Eduard in der Mitte, rechts meine Eltern, links Tante Nele und ich. Weinlaub umrankte ein Gitter. Auf dem Tisch stand der große, lederne Vertreterkoffer meines Onkels. »Alles für den angehenden Ulmer Studenten, haha«, dröhnte er. Gerald bekam Rasierwasser und einen Humpen aus daumendickem Glas.

Quer über den Tisch warf Onkel Eduard ein drittes Päckchen. »Fang!« Ein weißes Stück Stoff, in Folie geschweißt, fiel vor meine Füße. »Von der Bau- und Chemiemesse im Mai. Hol es mal raus.« Ich las den Werbeaufdruck Stuttgarter Chemie-Tage 1991, hielt das T-Shirt vor meine Brust. Onkel Eduard lachte. »Fast bis zu den Knien! Das wird ein schöner Laborkittel.«

»Vielleicht sollte lieber Gerald …?«, setzte ich an, doch Gerald winkte ab.

»Unsinn. Das Shirt ist für dich. Ich studiere Medizin, nicht Chemie. Soll ich für meine Kommilitonen etwa den Clown abgeben?«

* * *

Sommer 1991. Gymnasium Maulbronn. Auf dem Klassenfoto der 8b trug ich Onkel Eduards T-Shirt. Der Schulfotograf hatte darüber gelacht.

»He, Schlafmütze! Tritt nicht auf dein Nachthemd!«, rief jemand nach der Schule. Er drängte sich vor mir in den Bus. An der Haltestelle Schwarzbronn-Mitte stieg ich aus, direkt vor dem Firmenschild auf der Straßenseite gegenüber:

Öko-Teck – Biochemisches Analyselabor Hermann Natterfurth, Diplom-Biologe Reinhard Seybold, Diplom-Biologe Dr. Rolf Suhrmann, Biochemiker

Es war noch nicht lange her, dass mein Vater und seine Kollegen ihre Stellen beim Gesundheitsamt gekündigt und sich mit Öko-Teck selbständig gemacht hatten. Ich klingelte an der Tür zum Labor, mein Vater öffnete sofort.

»Anselm, du?«

»Ja. Ich dachte, weil Mama meinte …«

»Dass du siehst, wo dein Vater seine Tage verbringt? Ein andermal. Ein Labor ist nicht ungefährlich, weißt du. Man kann sich vergiften, verätzen …«

Mein Vater schickte mich fort. Der Chemieunterricht vom selben Tag ging mir durch den Kopf: Der Lehrer hatte Metalle verbrannt, Natrium mit gelbem, Kalium mit rotem, Barium mit grünem Leuchten. Ich dachte daran, während ich durch die Georgenstraße trabte, den Marktplatz an der Michaelkirche überquerte bis in die Hirschgasse. Aus dem Dachfenster eines Fachwerkhauses quoll grauer Qualm. Gelbe und rote Flammen züngelten am Sims. Ich wartete auf Grün. Wie lange, ich hätte es nicht sagen können. Sirenen und Martinshörner tönten, ein Löschzug kam, das Feuer erlosch. Langsam trottete ich weiter in die Waldenacher Straße, über den Plattenweg bis vors Haus. Meine Mutter beugte sich aus dem Küchenfenster. »Anselm, was war los? Hast du etwas angestellt?«

Heidelberg

Vom Königstuhl aus schaute ich nach Süden. Richtung Heimat. Es war diesig, nur mit Mühe erahnte ich unten in der Ebene die Autobahn.

Im Jugendgästehaus Maulbronn hatte ich nach dem Abitur Stühle gerückt, den Boden gefegt, die Nächte an der Pforte verbracht. Zivildienst. Danach zog ich nach Heidelberg. Eineinhalb Jahre war es her.

Mein Gepäck und mich auf der Rückbank, meine Mutter neben sich auf dem Beifahrersitz, lenkte mein Vater den Familienaudi quer durch Heidelberg in ein Villenviertel, meine Mutter las die Karte. »Philipp-Melanchthon-Haus, Handschuhsheimer Landstraße. Anselms Wohnheim muss ganz in der Nähe sein. Hörst du, Hermann?«

»Ja, ja«, brummte mein Vater und parkte den Wagen unter hohen Alleebäumen.

Ein weißes Haus mit Flachdach, viergeschossig, lag zurückgesetzt hinter einem Garten mit frisch gemähtem Rasen. Die Fensterfronten spiegelten die Nachmittagssonne orangegelb. Wir holten den Schlüssel vom Hausmeister und stiegen in den dritten Stock. Ein Flur mit sechs Schlafzimmern, einer Küche, einem Männer- und einem Frauenwaschraum. Mein Zimmer war ein schmaler Raum mit Bett, Schreibtisch, Bücherregal und einem Kleiderschrank aus abgenutztem, rötlichem Holz. »Hübsch möbliert ist es«, fand meine Mutter.

Mein Vater schaute aus dem Fenster in einen schattigen Hintergarten. »Viel Sonne wirst du nicht bekommen. Hoffentlich ist es ruhig.«

»Ansonsten mietest du eine Wohnung«, schlug meine Mutter vor. »Mittwochs und samstags sind Angebote in der Zeitung. Hat der nette junge Mann in Turnschuhen gesagt, dein Mitbewohner.«

* * *

Zu Weihnachten 97 fuhr ich nach Schwarzbronn, ein Erstsemester im dritten Monat.

»Wie groß du geworden bist. Ein richtiger Student. Heidelberg …« Tante Nele umarmte mich im Flur. Ihr Blick glitt in die Ferne. In Heidelberg war sie zur Hochzeit mit Onkel Eduard gewesen, für Geschäfte verreiste Onkel Eduard alleine. »Bestimmt gibt es hübsche Mädchen dort?«

In der Küche nebenan hantierte meine Mutter donnernd mit dem Backblech. Sie streckte den Kopf in den Flur. »Was ist mit feinen Plätzchen? Nele, hast du gekaufte mitgebracht? Die selbstgebackenen sind nichts geworden. Steinhart und verkohlt. – Hermann?«

Mein Vater erschien, eine Zeitung unter dem Arm. Meine Mutter reichte ihm eine Tüte, in der sich dunkle Brocken abzeichneten. »Nimm die Kekse mit, wenn du das Altpapier rausbringst, ja? Du kannst gerne welche probieren.«

»Feine Mädchen, nicht feine Plätzchen«, erwiderte Tante Nele, »ob Anselm das kennt, frage ich.«

»Natürlich kennt er – das Video haben wir hier. Heidelberger Romanze, die schauen wir nachher. Hermann hat sicher im Bastelkeller zu tun.«

Im Keller roch es nach Holz, Lötmetall und altem Öl. Mein Vater stand an der Hobelbank. Von oben klang Geigenmusik, melodisch und schräg zugleich. Wir hörten meine Mutter kreischen. »Dieser Erwin! Seine Verlobte sitzen zu lassen. Wenn sie nicht am Ende den Prinzen bekäme …«

Seufzend strich mein Vater über seine Laubsäge. »Was deine Tante vorhin gesagt hat, überleg es dir. Eine Freundin zu finden, ist schön, sein Herz zu verlieren auch. Nur manchmal wünscht man sich, nicht den Verstand zu verlieren.«

Manu

Im Norden floss der Neckar. Vom Königstuhl aus betrachtet. Winzig wirkten die Hochhäuser des Neuenheimer Felds, wie Spielzeug. Fast immer wimmelte es dort zwischen den Instituten, den Kliniken, den Wohnheimen und der Mensa von Studenten. Ich konnte mich nur an ein einziges Mal erinnern, als ich allein über den Campus gestreift war, früh an einem Montagmorgen, im vergangenen Oktober, 98.

Im Dämmerlicht war ich auf dem Weg zum Bäcker. Eine kleine, zierliche Gestalt schloss ein Fahrrad an einen Pfahl, ein Mädchen in dunkler Jacke, schwarze, kinnlange Haare, siebzehn Jahre alt höchstens. Sie winkte.

»Na, zeitig auf den Beinen? Ging mir genauso. Ich brauche wenig Schlaf, ist höchstwahrscheinlich Veranlagung. Bedauerlicherweise sind hier die wenigsten vor neun Uhr ansprechbar. Es herrscht Funkstille oder zumindest einsilbige Kommunikation.« »Ja.«

Das Mädchen betrachtete mich mit wachen, braunen Augen. »Du weißt, wovon ich rede?«

»Relativ.«

»Relativ, du sagst es. Der eine interessiert sich für Einsteins Relativitätstheorie, der andere für Sartre und Camus, der Dritte für Musik. So war es bei uns im Internat, so vielfältig. Apropos, verrätst du mir dein Studienfach?«

»Chemie.«

»Erstes Semester?«

»Drittes.«

»Umso besser«, meinte das Mädchen. »Du solltest freilich darauf achten, dass dein Horizont nicht bei der bloßen Materie verhaftet. Vielleicht belegst du Kurse in Mathematik und Philosophie? Wie ich. Seit letzter Woche bin ich eingeschrieben, primär für Mathematik, Philosophie ist mein Beifach, die Mutter aller Wissenschaften. Ich bin übrigens Manu. Manuela Seibt. Du kannst die Kurzform verwenden. Halb so viele Silben, das vereinfacht den Umgang.«

»Anselm Natterfurth.«

»Ein einprägsamer Name. Du bist mir bekannt vorgekommen, bereits von Weitem. Bestünde die Möglichkeit, dass wir uns kennen? Vom Bundeswettbewerb Mathematik oder von den Mensanern?«

»Wohl eher aus der Mensa.« Mein Magen knurrte.

Manu rollte mit den Augen, ihr Arm wies auf den grauen Gebäudekomplex mit dem Schriftzug Studentische Speiseanstalt.

»Nein, ich sprach von Mensa e.V., dem eingetragenen Verein hochintelligenter Menschen. Ich bin Mitglied. Du offenbar nicht, wenn dir die Vereinigung unbekannt ist.«

* * *

Vielleicht war es Zufall, dass ich Manu wiedertraf. Zwei Monate nach unserer ersten Begegnung, an einem frostigen Freitagabend, radelte ich über den Campus. Es war Dezember. Fußgänger kamen mir entgegen, sechs junge Männer und eine Frau.

»Anselm Natterfurth«, rief sie, »wohin des Wegs?«

Ich bremste scharf, holperte drei Radumdrehungen über den Rasen und antwortete: »Zum Steinbruch nach Dossenheim.«

»Für geologische Studien?«

»Kalksteine sammeln fürs Bücherregal.«

Manu fasste sich an die Stirn. »Du liebe Güte. Sag nicht, dass du niemals liest.«

»Chemiebücher. Und Comics. Die Sammlung ist allerdings bei meinen Eltern. Ich wäre heute beinahe hingefahren.«

»Doch die Steine schienen verlockender, so, so. Falls du der Verlockung für einen Abend widerstehen kannst, schließt du dich der Mathe-Physik-Clique an.«

»Axel.«

»Björn.«

»Michael.«

»Gerhard.«

»Jan.«

»Wolfgang.«

Einer nach dem anderen stellte sich vor. Jan hatte eine Gelfrisur, die er mit den Fingern kämmte. Wolfgang war mittelgroß, gedrungen im Körperbau, mit glatten, blonden Haaren und kleinen, hellen Augen. Wir gingen ins Studentencafé Flora, schoben zwei kleine Tische zu einem größeren zusammen.

»Fehlt nur Marie«, bemerkte Manu.

»Wer?«, fragte Jan.

»Marie«, entgegnete Manu, »aus meiner Lerngruppe mit Wolfgang und Gerhard. Lange, braune Haare, etwas verträumt.« Wolfgang nickte. »Ja, Marie. Ich hatte ihr mehr zugetraut als Moni und ihrer zickigen Freundin – wie heißt sie?«

»Birte.«

Ja, Mann

Die Stadt lag mir zu Füßen – nicht mehr. Ich kehrte der Aussicht vom Königstuhl den Rücken und folgte der gewundenen Waldstraße bergab. Noch waren die Bäume wenig belaubt. Die Buchen bekamen erst in diesen Tagen zarte, grüne Blätter. Es war kühl im Schatten darunter. Ich zog einen Pullover über. Mein Kopf steckte in der Halsöffnung, da spürte ich den Stoß, hörte das Quietschen. Ich torkelte gegen etwas Hartes. Jemand hielt mich fest und nahm den Pullover fort. Ich sah Asphalt, Schotter, helle Punkte und Metall, schwarzsilbern blitzend. Sonnenlicht streute durch das Blätterdach.

Ein Mann stützte ein Motorrad. Sein großer, schlanker Körper beugte sich zu mir. Die Handschuhe klappten das Helmvisier hoch. Blaue Augen blickten mich an, dazwischen eine schmale Nase.

»Tut es sehr weh?«

»Nein.«

Mein linker Arm blutete. Der Motorradfahrer reichte mir ein Taschentuch aus Stoff. Die Fasern färbten sich rot.

»Kannst du nicht hinsehen?«

»Nicht mit einem Pullover vor Augen.«

»Scheiße, Mann.«

»Du musst weit außen gefahren sein in der Kurve«, überlegte ich. »Auf jeden Fall war die Fliehkraft stark.«

»Fliehkraft. Wenn man sonst keine Sorgen hat. Ich hätte dich totfahren können. Ist dir das klar, Mann?«

»Ja.«

Ich dachte an meine Mutter, wie sie mich blutverschmiert gefunden hätte. »Du siehst aus!« Das sagte sie meistens, wenn ich das zerschlissene T-Shirt von Onkel Eduard trug.

Der Motorradfahrer spähte auf meine Brust. Der Stoff war bräunlich verfärbt, die Buchstaben nach mittlerweile acht Jahren kaum mehr zu lesen. »Stuttgarter Chemie-Tage 1991, aha. Bist du Physiker oder Chemiker?«

»Chemiker.«

»Und ich bin Jürgen.«

* * *

Jürgen bestand darauf mich einzuladen. Wir setzten uns auf die Terrasse des Berglokals, dort, wo die Japaner gestanden hatten, einander gegenüber. Eine Haarsträhne hing verschwitzt in Jürgens Stirn. Die langen, dunkelblonden Locken hatte er zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sein Kinn war kantig, aber nicht spitz. Wie alt mochte Jürgen sein? Dreißig?

»Zweimal Cola«, bestellte er, fischte Eiswürfel aus seinem Glas und schmiss sie hinter sich ins Gebüsch. »Alsterwasser wäre besser, sorry. Aber nicht heute, nicht nach dem Wahnsinn der letzten Tage. Ein Mikrogramm Alkohol wirkt jetzt zehnfach, gefühlt. Ich bin da gestern erst raus. Bei künstlichem Licht sperren sie dich ein, verpassen dir Kabel und Apparaturen. Schreiben auf, wann du isst, scheißt und pisst. Hörst du zu?«

»Ja. Ich meine, ja, Mann.«

»Hab ich gewusst, dass wir reden können. Von Mann zu Mann. In Mannheim haben sie’s durchgeführt, ein Experiment. Zum Glück war ich nicht alleine. Kennst du Niccolo?«

»Machiavelli?«

Jürgens Mund öffnete sich lautlos. »Du weißt seinen Nachnamen? Zu dumm, ich komme nicht drauf. ›M‹ am Anfang stimmt. Ein italienischer Name, von der Mutter geerbt. Die Gute war nicht verheiratet, der Vater ein Deutscher, heißt es. Niccolo hat ihn nie kennengelernt. Ist in Italien aufgewachsen, ohne ein Wort Deutsch, bis seine Mutter starb. Vor drei Jahren. Danach musste er nach Deutschland. Es war wie eine Eingebung. Und jetzt mit Job und Freundin – Italienerin, natürlich – zieht er so schnell nicht mehr zurück …«

Jürgen und ich brachen auf. Um zu Fuß nach unten in die Stadt zu gehen, war es zu spät, zu dämmrig. Jürgen wartete mit mir an der Bushaltestelle. Ich nieste. »Heuschnupfen?«

»Nicht dass ich wüsste.«

»Stimmt, manches weiß man besser nicht. Aber weißt du was? Du solltest Niccolo kennenlernen.« Aus seiner ledernen Jacke griff Jürgen einen Kugelschreiber und Papier. Er kritzelte: Jürgen: 06224-7812309. Pizzeria Da Angelo. »Niccolo ist Kellner, vorausgesetzt, er hat seinen Job wieder. In Mannheim in den Quadraten. Nicht weit vom Bahnhof. Findest du hin? Ich komme am Donnerstag um sieben.«

»Abends?«

»Natürlich. Vor Mittag stehe ich nicht auf, außer mein Biorhythmus ist aus den Fugen.«

Vor uns hielt ein Bus. Ich ließ mich auf der letzten Bank nieder. Der Dieselmotor brummte, die Sitze vibrierten. Draußen stülpte Jürgen seinen Helm über die Locken. Meine Nase lief. Ich zog das Taschentuch aus meiner Jeans. Nasenbluten? Nein, der dunkle Fleck war trocken und fest. Mein Blut, Jürgens Tuch. Ich befühlte den feinen, gehäkelten Saum. In die Ecke gestickt waren Buchstaben: A. B.

Wer A sagt, muss auch … Wie oft hatte ich den Satz in Schwarzbronn gehört? Der Bus rollte abwärts.

* * *

Pizzeria da Angelo. Rote Lettern prangten über der Tür eines Eckhauses in der Mannheimer Innenstadt. Um die schwere Holztür zum Lokal zu öffnen, musste ich mich dagegen stemmen.

Die Gaststube war ein langer, trüber Raum. Die Luft roch abgestanden und brenzlig. Hinten am Tresen lehnte Jürgen. Ein junger Mann war bei ihm, dunkelhaarig, in schwarzer Hose und weißem Hemd. Er war zart am ganzen Körper. Die Haut unter seinen graubraunen Augen schimmerte transparent.

Ich steuerte auf die beiden zu, stieß an einen Barhocker. Da klaffte eine tiefe Schramme im hölzernen Stuhlbein.

»Keine Sorge, so spitz sind deine Knie nicht«, tönte Jürgen, als hätte er meinen Gedanken lesen können. »Darf ich vorstellen? Niccolo Marcelli.«

In einer Nische neben der Toilettentür nahmen wir Platz, Niccolo, Jürgen und ich. Ein zweiter Kellner brachte Besteck, Servietten und die Speisekarte, langsam, behäbig. Über seinem Gürtel wölbte sich ein mächtiger Bauch. Die Wand bebte und mit ihr eine Karaffe auf dem Sims. Im tranigen Glas wackelte gelbes Öl, ein Trockenstrauß pendelte darüber.

»Wir nehmen drei große Pizza Chef«, entschied Jürgen, »und Merlot. Ein wahres Fest nach dem Labor.«

»Labor?«, fragte ich.

»Das Experiment«, sprach Jürgen bedeutsam.

»Schscht, Jürgen, bitte.« Niccolo hustete und würgte.

Jürgen legte eine Hand auf sein Schlüsselbein. »Ist gut. Wir reden nachher darüber.«

»Si. Mein Mund ist immer noch trocken.«

»Die Speichelproben, dass das so reinhaut. Du solltest den trockenen Rotwein lassen. Probier einen lieblichen.«

Niccolos Kollege reichte die Pizzen. »Prego.«

»Im Labor«, fuhr Jürgen fort, »kam alles über eine Klappe in der Wand, das Essen, die Pillen, die Anweisungen. Vierzehn Tage alleine im schalldichten Zimmer, ein paar Möbel, Schmöker, Comics – Fix und Foxi –, Playboy auf Nachfrage. Über meinem Bett hing ein Bild, die zerfließenden Uhren vom spanischen Maler. Genauso hat es sich angefühlt.«

»Schrecklich! Das gedimmte Licht. Ich kann nicht schlafen, wenn ich daran denke.«

»Denk an was anderes, Niccolo. – Letzten Samstag sind wir rausgekrochen aus den Zellen, zwölf Kerle. Wirklich, ich weiß, was in Gruppen abgeht. Habe sechs Semester Sozialpädagogik studiert. Doch was im Bunker los war, kannst du nicht studieren, das musst du erlebt haben. Jeder machte jeden fertig. Außer Niccolo.« Niccolos Wangen wurden rot. »Maria!«, rief er und hob die Hände zum Kopf. »Ich bin verabredet.«

Jürgen und ich standen auf dem Bürgersteig draußen vor der Pizzeria. Die Straßen kreuzten einander im rechten Winkel. »Tja, so ist das«, erklärte Jürgen. »Maria ist übrigens Niccolos Freundin. Den letzten Monat über, den halben Februar und den halben März, war sie in Italien. Er hat sie vermisst, deshalb hat er beim Experiment mitgemacht. Es ist meine Schuld. Ich habe die dumme Anzeige gesehen: Testpersonen gesucht, männlich, zwanzig bis fünfunddreißig Jahre. Niccolo ist vierundzwanzig, ich werde dreiunddreißig. Die Kohle hat mich gelockt. Am Abend vorher war ich in der Pizzeria und wollte, na ja, sollte zahlen – aber nicht, was ich bestellt hatte. Scampi, Insalata irgendwas, Pizza Chef, Eisbecher Murano, zwei Tiramisu und jede Menge Wein stand da. Völliger Quatsch, denn ich hatte nur ne Pizza und ein paar Gläser Radler. Zu zahlen hätte für den Rest des Monats Ebbe bedeutet. Das kriminelle Pärchen am Nebentisch hatte meine Rechnung gekriegt. Die Gauner waren über alle Berge. Angelo, Niccolos Chef, hat getobt: ›Wenn du rumläufst wie ein Traumtänzer, schließ dich zwei Wochen irgendwo ein.‹ Ich konnte ihn unmöglich alleine lassen, aufgelöst wie er war. In der Nebenstraße, beim Griechen, hat er dann geredet: von Maria, von Angelo, von Rolando, mit dem er ein Zimmer teilt. Widerlich, der Typ. Wäre kein Problem für Niccolo, mit ins Labor zu kommen, dachte ich. Und wie es der Zufall will, ein anderer hatte abgesagt. Die Wissenschaftler haben sämtliche Augen zugedrückt, auf die Voruntersuchungen verzichtet und Niccolo sofort zugelassen.«

Jürgens Motorrad, eine Honda, parkte zwischen zwei Pfählen auf dem schraffierten Asphalt. »Vorhin wäre mir das Schmieröl beinahe brühwarm um die Ohren gespritzt. Man müsste es kühlen, von innen, durch den Sprit.«

Ich schnäuzte mich in das Taschentuch mit dem gehäkelten Saum und den eingestickten Buchstaben A. B. »Das ist von dir.« Jürgen schüttelte den Kopf. »Von Angi. Meiner Exfreundin in spe. Behalt es. – Na schön. Wer weiß, was sich entwickelt?« Jürgen lächelte mit schiefem Mund und steckte das Tuch ein. »Frauen sind wie Motorräder. Nichts geht ohne Zeit, Geld und Fingerspitzengefühl. Du hast kein Motorrad. Irgendwelche Frauengeschichten?«

»Nicht dass ich wüsste.«

Horas in laboras

»Anselm, die Donalds laufen dir nicht weg. Komm mit.« Meine Mutter zog mir das Federbett von den Schultern, drückte mir Pappschachteln – Osterschmuck – in die Hand, und wir gingen hinaus in den Garten. Wie in jedem Jahr verbrachte ich Ostern in Schwarzbronn. Hinterm Haus blühten die Kirschen, vorne die gelben Ranunkelsträucher und die Forsythien. Mit meiner Mutter behing ich die Zweige, bis alle Kartons leer waren. Ein einziger blieb übrig. »Und die hier?«, fragte ich meine Mutter, die schon wieder im Haus war.

»Dragee-Eier, ach, herrje! Nein, für die Sträucher nehmen wir die nicht.«

Mein Vater kam zu uns ins Wohnzimmer. Er nahm den Karton, griff hinein. Eine Handvoll Zuckerperlen rollte über den Esstisch: Rot, Weiß, Gelb, Orange und Grün. »Laborabfälle von Öko-Teck. In denen haben Rolf und ich dreiundzwanzig verschiedene Farbstoffe nachgewiesen, für unsere gesundheitsbewussten Mitbürger.«

Ich stutzte. »Das funktioniert bei den kleinen Mengen?« »Leidlich gut. Schön, dass du praktisch mitdenkst.«

»Nicht? Anselm ist praktisch veranlagt«, mischte sich meine Mutter ein, »das habe ich seiner Blockflötenlehrerin damals auch gesagt.« Mein Vater zuckte mit den Schultern, meine Mutter fuhr fort: »Vielleicht kann Anselm ein Praktikum machen. Silvia und Reinhard haben erzählt, wieviel Sönke dabei gelernt hat.«

Sönke Seybold, sechzehn Jahre, war der Sohn von Reinhard Seybold, dem Kollegen meines Vaters. Silvia war Reinhards Frau. »Sönke hat zwei Wochen im Heimwerkermarkt Maulbronn gearbeitet. In der Holzabteilung hat er uns gut beraten.«

»Hm«, brummte mein Vater, »Bretter für den Bastelkeller. Ich bin überzeugt, die Fünfzehn-Millimeter-Borde hätten gereicht. Achtzehn Millimeter sind optisch viel zu wuchtig.«

»Trotzdem ist ein Praktikum eine gute Sache«, beharrte meine Mutter. »Vielleicht im Chemiebetrieb, der Riesenfabrik in Ludwigshafen. Die Chemie in den Rhein kippen. Bestimmt hat Onkel Eduard Adressen. Die soll er Nele mitgeben. Danach schreiben wir Anselms Lebenslauf. Zu dumm, dass seine Semesterferien gerade fast um sind. Aber im Sommer, nach dem vierten Semester, wenn er die Zwischenprüfungen hat, das Vordiplom, dann …«

* * *

Trotz Klimaanlage war es heiß im Übungsraum. Juni. Ich wischte Formeln von der Tafel und rieb mir die geröteten Wangen. Kreidestaub klebte an meinen Fingern. Vor siebzehn Kommilitonen hatte ich eben ein Referat gehalten. Thomas war ein Chemiker Anfang dreißig mit Brille und schütterem Haar. »Inhaltlich okay, dein Vortrag«, sagte er, nachdem die anderen gegangen waren, »am Stil solltest du arbeiten. Nicht jeder hat letzte Nacht von Benzolringen geträumt. Hattest du kein Konzeptpapier?«

»Nicht dabei.«

Alleine ging ich vom Seminarraum hinüber ins Labor im Nebengebäude. Zwischen Zentrifugen und Dunstabzug, zwischen frisch gespülten Reagenzgläsern und Erlenmeyerkolben suchte ich meine Notizen. Scharfer Geruch von Buttersäure hing in der Luft. Auf einem Wandbord stand ein dunkelbraunes Glas, Barium, verwahrt in Petroleum. Ich nahm das Bariumglas, fischte das weiche Metall heraus und schnitt es in Scheiben. Tiefgrün verglühte eine Scheibe nach der anderen, der Bunsenbrenner rauschte. Ich merkte nicht, dass jemand ins Labor gekommen war.

Ein Herr in schilfgrüner Jacke – Professor Czerny, ich kannte ihn aus einer Vorlesung und aus Thomas’ Seminar – stand vor mir. Um die fünfzig Jahre alt, bebrillt und mit krausem, dunklem Haar. »In Verzug mit der Semesterplanung? Horas in laboras! Predige ich es nicht? Teilen Sie sich Ihre Zeit ein, geschickt, konsequent. Oder wie, wenn ich fragen darf, wollen Sie über das zweite Semester hinauskommen? Mit den Erdalkalimetallen nur unter Aufsicht experimentieren. Niemals ohne Kittel.«

Leise schnaufend fasste Professor Czerny das Barium mit einer Zange. Er schaute lächelnd in die Flamme. »Das tut gut. Pardon, mir schwant, ich habe Sie verwechselt? Viertes Semester, Kurs Petrochemie, Seminarteilnehmer bei Thomas Hausteiner, Herr …«

»Anselm Natterfurth.«

»Natterfurth, sehr richtig! Der Vortragende vom heutigen Nachmittag. Ich schätze es, wenn Studierende frei referieren. Fachlich auf exquisitem Niveau. Ich habe mir Ihre Gedanken notiert, zum Weiterspinnen in einer Mußestunde. Tja, ja, da staunen Sie. Professoren profitieren vom Potenzial des Nachwuchses. Der Anlass meines Unterrichtsbesuchs war freilich Thomas’ Wunsch nach Beratung in didaktischen Fragen. Weitere Eindrücke sind lediglich ein Beiprodukt.«

Professor Czerny tappte davon. Vom Boden hob ich zerfleddertes Papier, die Notizen. Ich warf sie in den Müll.

Rainbow Colors

Über dem Wald und den Weinbergen stand die helle Augustsonne. Das vierte Semester war vorüber, das Vordiplom bestanden, und bis Oktober hatte ich frei – hätte ich frei gehabt, wäre nicht das Praktikum in der Lackfabrik gewesen. Ich fuhr mit der Straßenbahn von Heidelberg nach Leimen, acht Kilometer südwärts, die Broschüre der Lackfabrik im Gepäck. Rainbow Colors. Gegründet 1980 als Tochterunternehmen der traditionsreichen Lackfabrik Karl Schollner. Industriegebiet Leimen-Nord, Nähe Zementwerk.

Die Straßenbahn hielt vor dem Zementwerk. Zu Fuß ging ich weiter durchs Gewerbegebiet. Am Ende einer Sackgasse glänzte Stacheldraht, ich sah rostige Fässer, Bleche und Brombeerbüsche, dahinter ein graues Gemäuer mit winzigen Wandluken. Die enge Einfahrt mündete in einen Platz. Dreißig Autos parkten vor einem Bau aus Stahl, Glas und Aluminium.

Ich schlurfte ins Foyer. »Guten Tag, ich komme zum Praktikum.« Eine Dame am Empfang trank Kaffee. »Sie wissen, wer Sie betreut?«

»Norbert Heringsdorf.«

»In Ordnung. Er wird im Labor sein«, entgegnete die Dame und griff zum Telefon, das eben klingelte.

Wo Norbert Heringsdorfs Labor war, wusste ich nicht. Ich streifte durch die Korridore. Eine schwere Zwischentür aus Metall stemmte ich auf – und stand im Freien. Schatten bewegten sich über den sonnenbeschienenen Asphalt. Ein Gabelstapler rollte vorbei.

»Na, erschreckt?«, fragte ein Herr mit roter Schirmmütze und grauem Bart. Sein faltiges Gesicht lächelte. »Suchst du etwas Bestimmtes?«

»Norbert …«

»Haben wir nicht. Hier gibt’s nur mich. Herbert. Vom Maschinenteam. Zu Norbert können wir später. Nachdem du in der Produktion warst.« Herbert zeigte auf die große Halle.

Drinnen surrte und dröhnte es. Dicke Lüftungsrohre hingen an Metallträgern. »Rohstoffannahme!«, rief Herbert. »Dispergierer … Pigmentmühle … Abfüllanlage …« Ein Gabelstapler hielt vor uns und lud sechs Fässer auf eine Palette. Der Fahrer winkte. Herbert zog mich am Ärmel. »Komm! Wir fahren ins Lager. Ist verboten, aber bequemer als zu Fuß zu gehen.«

Im Lager stapelten sich Fässer in langen Reihen. »Hattest du Angst, dass der Gabi dich rammt?«, fragte Herbert. »Keine Sorge. Werner fährt nicht mal ein Hütchen aus Kunststoff um. Hat schon etliche Parcours gewonnen. Ins Fernsehen will er auch. Wetten, dass es klappt? – Da ist Norbert Brinkmann.«

Norbert Brinkmann trug die gleiche grüne Latzhose wie Herbert. Er wischte seine Hand daran ab und rollte ein Fass über den Boden. »Na, du Neuling? Heb an, wenn du wissen willst, was Kreuzschmerzen sind«, hieß mich Norbert willkommen. Mittagessen. Die Kantine war ein heller Saal im Vorbau der Fabrik. Norbert, Herbert und die anderen Männer in den Overalls reihten sich in eine Schlange. Eine weißbeschürzte Frau reichte Schachteln aus Plastik über einen Tresen. Herbert grinste mir zu.

»Lunchpaket, Lynchpaket. Das Essen kommt vom Zementwerk, die Soße aus den Lackfässern«, erklärte er, und Norbert Brinkmann wandte den Kopf.

»Der Witz hat einen längeren Bart als du, Herbert.«