14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Impedimenta

- Sprache: Spanisch

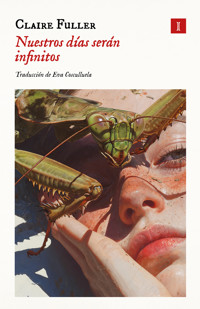

La aclamada autora de Tierra inestable firma una novela inquietante y emotiva en la que reflexiona sobre la libertad, la vulnerabilidad, el sacrificio y, ante todo, la necesidad de aferrarse a la vida mientras quede algo por lo que vivir.

Una pandemia arrasa un mundo desprevenido. Neffy, una joven bióloga torturada por los errores que han hundido su carrera, decide participar en los ensayos remunerados de una vacuna. Pero, tras una mutación repentina del virus, se encuentra en un hospital casi vacío, sin Internet, teléfono ni señal de televisión. El mundo exterior es territorio inexplorado, y Neffy está atrapada allí dentro con un grupo de personas en las que no confía. Con una prosa despiadada y sobrecogedora, Claire Fuller da una vuelta de tuerca a la literatura de pandemia, y enfrenta a su protagonista a una decisión imposible: saldar cuentas con los fantasmas de su pasado o volver la vista hacia un futuro que se presenta caótico, terrorífico y desconocido. Una distopía deslumbrante, con iguales dosis de ficción especulativa e historia reciente.

CRÍTICA

«Aleccionadora y evocadora, La memoria de los animales es una novela sobre quiénes elegimos ser cuando se apaga la luz.» —Foreword

«Una inquietante novela de segundas oportunidades.» —Publishers Weekly

«La atención al mundo que la rodea siempre ha sido una fuerza magnética de la obra de Fuller.» —The Guardian

«Una novela desasosegadora sobre el amor, la supervivencia y todo lo que transita en medio... para emocionarse.» Best Modern Dystopia

«Claire Fuller es una escritora tan interesante y original que ha vuelto a darnos una vuelta de tuerca literaria... compulsiva y totalmente convincente. ¡Fantástica!» —Claire Chambers

«Una novela que invita a la reflexión y es absolutamente convincente, de una escritora a la que siempre estamos deseando leer.» —Glamour

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 459

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Para Jane Finigan

Queridísima H:

¿Es posible enamorarse a los doce? ¿Y de un pulpo? Lo conocí en el mar Jónico buceando en la playa donde mi padre tenía el hotel. Me gusta pensar que me correspondía, igual que tú, quizá. A menudo me pregunto dónde estás y cómo te va. ¿Estás viva o muerta? ¿Estuvo mal lo que hice? Y ¿qué es mejor, llevar una vida pequeña, contenida y encerrada donde tienes de todo y casi nunca pasa nada inesperado, una vida segura, o una en la que te lanzas a lo desconocido y lo arriesgas todo? Elegí por ti, ya que tú no podías tomar la decisión. Pero quería escribirte para disculparme para pedirte perdón para explicarme.

Neffy

DÍA CERO MENOS DOS

Una enfermera me recoge en el vestíbulo de la planta baja y nos acompaña a mi maleta con ruedas y a mí al ascensor. Puedo oler el familiar aroma a desinfectante y limpiador industrial mezclado con una especie de esperanza desesperanzada. La enfermera, que me llega al pecho, lleva la omnipresente camisola de hospital y pantalones anchos; lo mismo que llevaban en la clínica de las colinas, en Big Sur, y en el hospital de Atenas. También lleva una mascarilla quirúrgica, igual que yo, pero encima de sus ojos marrones lleva el arco de las cejas perfectamente delineado. Me pregunta si he tenido buen viaje, aunque sabe de sobra que me mandaron un coche y que me senté atrás, con una mampara de plástico entre el conductor y yo. Lo que no sabe es que yo estaba dolida por la discusión con Justin y que el teléfono me vibraba en el bolsillo con mensajes suyos y de Mamá: al principio disculpas, que se iban convirtiendo en advertencias para acabar en airadas exigencias de que diera la vuelta ya. Una parte de mí temía que hubiera vuelto a tomar una mala decisión, pero cuanto más vibraba el teléfono, más convencida estaba. Intenté calmarme viendo pasar las calles vacías del centro de Londres y contando los peatones con los que nos cruzábamos. Cuando el coche se detuvo frente al centro, iba por treinta y tres.

La enfermera tiene acento; tailandés, me parece. El ascensor se para en la segunda planta, la más alta. Me dice que otros dieciséis voluntarios están a punto de llegar, soy la primera. «Voluntarios» es la palabra que utiliza, a pesar de que nos pagan. Para mí, eso es lo que importa.

—Vas a estar como en casa —dice—. No estés nerviosa.

—Estoy bien —contesto, aunque no estoy segura de que sea cierto.

La puerta del ascensor se abre a una recepción sin ventanas con un largo mostrador en el que se sienta una joven con uniforme blanco. En la pared se lee BIOPHARM VACUNAS escrito con grandes letras, y debajo tus sueños, nuestra realidad. En un extremo de la mesa, un estrafalario arreglo floral con una docena de flores naranjas de largos tallos en un jarrón de cristal; junto al ascensor, unos sofás mullidos y una mesa baja con revistas del corazón dispuestas en forma de abanico. Este sitio parece una agencia de publicidad de alguna serie de televisión americana.

—Buenas tardes —dice la recepcionista tras la mascarilla.

—Esta es Nefeli —dice la enfermera.

—Hola, Nefeli. —La recepcionista habla en un tono demasiado animado, como si fuera la presentadora de un programa infantil de televisión.

—Neffy —contesto—. Hola.

Las uñas de la recepcionista golpean el teclado mientras hace el registro.

—¿Habitación uno? —pregunta la enfermera.

—Habitación uno —contesta la recepcionista, como si fuera la mejor habitación.

La enfermera me lleva por un pasillo ancho con puertas cerradas y lámparas encastradas, un puesto de enfermería, módulos de higiene de manos dispuestos junto a la pared a intervalos regulares y dispensadores de guantes. Los zapatos chirrían en el suelo de vinilo, decorado con un trazo de otro color que parece marcarnos el camino. Mi nombre de pila ya está escrito en la pizarra blanca que hay en la puerta de la habitación uno.

—Lo cambiaré por Neffy —dice la enfermera mientras abre la puerta y me deja pasar primero, como si fuera un agente inmobiliario. Es uno de esos trucos para asegurarse de que me impresiona.

Me alivia ver un ventanal que ocupa toda la pared del fondo, más allá de la cama. Tres semanas no son para tanto si puedo ver algo más que cuatro paredes. Lo soportaré. Fuera, un paisaje de tejados se extiende hacia el este, y enfrente hay un viejo edificio de ladrillo rojo reconvertido en apartamentos. Detrás de una hilera de ventanas de marco cuadrado —¿cuál era el término que se utiliza en arquitectura para esto? Justin me lo dijo una vez—, una mujer se arrebuja en un impermeable y desaparece en las profundidades de su piso. Nos separa una callejuela, y si miro a la derecha puedo ver un trocito de la carretera principal con un bolardo que impide el paso del tráfico. A la izquierda, más allá de este edificio, la callejuela desemboca en una calle sin salida que dobla la esquina de enfrente y se pierde de vista.

En mi habitación, todo parece una réplica de un catálogo de mobiliario para hospitales de lujo. No me cabe duda de que el resto de las habitaciones están amuebladas igual: una cama de hospital, un armario con espejo de cuerpo entero, un escritorio, una tele con pantalla grande pegada a la pared y dos sillones enfrentados delante del ventanal, como si me permitieran recibir visitas y ofrecerles café. A mi derecha, una puerta lleva a una ducha embaldosada.

—Necesito repasar contigo un par de cosas —dice la enfermera. Sin darse cuenta, hace girar su anillo de oro en el dedo anular—. Y luego ya te dejo deshacer la maleta. Puedes quitarte la mascarilla si quieres. Los voluntarios no tienen que llevarla.

—Vale. —He revisado el correo electrónico titulado «Qué esperar» varias veces. Mientras me quito la mascarilla, me vuelve a sonar el móvil con una notificación.

—¿Quieres mirarlo? —Como si de repente se hubiera dado cuenta de su manía, deja de girar la alianza.

—No, no hace falta. —Estoy aquí, y no me importa lo que Justin y Mamá me digan que haga o deje de hacer.

—¿Solo tienes una maleta? —En la placa identificativa de la enfermera puede leerse «Boosri», y cuando ve que la estoy mirando me dice—: Llámame Boo.

—No necesito gran cosa.

La maleta de ruedas es vieja, me la compró Mamá la primera vez que viajé sola a Grecia para visitar a mi padre, Baba, el verano que cumplí los doce. Otras veces, Baba compraba billetes de avión para ella y para mí, y Mamá viajaba conmigo para entregarme con una de sus maletas viejas a Margot en la zona de llegadas de Corfú, sin apenas dirigirle la palabra. Mamá me hacía sentir vergüenza ajena: esperaba impaciente a que acabara de darme besos y abrazos y alisarme el cuello de la camisa, que no estaba arrugado. Nunca me giraba para mirarla cuando cruzaba con Margot el muro de calor de Grecia. Nunca, ni una sola vez, pensé lo que debía de ser para ella dar la vuelta hacia la zona de salidas y coger sola el siguiente avión de vuelta a Inglaterra. Cuando cumplí los doce, o bien Mamá decidió que podía viajar sola, vigilada por la azafata, o bien Baba empezó a preguntarse por qué iba a comprar dos billetes si con uno bastaba.

Boo saca una tableta de un bolsillo ancho de su uniforme y la golpea con el dedo para que despierte.

—A ver, tengo que comprobar un par de cosas: ¿llevas alcohol en la maleta?

Niego con la cabeza.

—¿Cigarrillos, tabaco?

—No.

—¿Medicamentos con o sin receta, excepto píldoras anticonceptivas? ¿Comida de alguna clase? ¿Dulces, algo para picar? ¿Café, té?

Niego con la cabeza en cada pregunta.

Me pide que vuelva a leer el descargo de responsabilidad una última vez y me indica dónde debo firmar con el lápiz óptico. Leo la información por encima y garabateo una firma. Escanea el código de barras de una pulsera blanca, me pide que confirme mi nombre y fecha de nacimiento y me la pone en la muñeca derecha. Me pregunta si he tenido algún síntoma en los últimos cinco días y los enumera. Contesto a cada uno que no. ¿He estado aislada, salvo de mis convivientes, estos últimos siete días? Sí. No he estado cerca de nadie que no fuese Justin desde hace más de una semana.

Boo se coloca con un chasquido un par de guantes de goma azul y me hurga al fondo de la nariz con un hisopo. No puedo evitar echar la cabeza hacia atrás y me pide disculpas.

—Lo analizarán esta noche para estar seguros de que no eres asintomática. —Lo introduce en un tubo de plástico, lo etiqueta y se lo vuelve a meter en el bolsillo—. Las dosis de la vacuna se administrarán en un horario escalonado —explica—. Tú estás en el primer grupo, mañana por la mañana, ¿vale?

Me enseña a encender la televisión y a subir y bajar las persianas que hay fuera del ventanal con un asistente de voz; me explica que la persiana veneciana de la ventana interior que da al pasillo tiene que estar siempre subida, incluso por la noche, y me dice cómo activar el timbre de emergencia del dormitorio y la ducha.

—Mike te traerá la cena a las siete. Vegetariana, ¿verdad? —Está dándole vueltas a la alianza incluso con los guantes puestos.

—Sí, gracias.

—Si necesitas cualquier otra cosa, avísame. —Me doy cuenta de que no ha tocado nada de la habitación—. Te veo por la mañana.

—Un poco de papel.

—¿Disculpa?

—¿Puedes traerme un poco de papel, por favor? Se me ha roto el portátil y pensaba traer un cuaderno, pero se me ha hecho tarde.

Esta mañana, mientras Justin y yo discutíamos, he pisado el portátil con todo mi peso. Lo había dejado en el suelo, al lado de la cama. Justin siempre me decía que lo guardara, pero nunca le hacía caso. Vivía con él en el piso del oeste de Londres que le pagaba su padre, Clive, y trabajaba de lo que podía —en bares, cafeterías—, empeñada en pagarme los gastos. Pero entonces el virus arrasó la ciudad, lo arrasó todo, y los cafés y los bares cerraron. Estaba en el piso de Justin, comiéndome su comida y gastando su electricidad. Me dijo, por supuesto, que no importaba, pero mis contratos precarios de cero horas no me daban derecho a ningún tipo de baja, y tenía deudas que pagar. O, al menos, una gran deuda. Justin me dijo que él la pagaría y que debería irme con él a Dorset, pero ya me había inscrito en el ensayo clínico. De ahí nuestra discusión de esta mañana y todas las que habíamos tenido últimamente. Me enteré por la radio de que buscaban voluntarios pagados, rellené un formulario online y superé todas las pruebas antes siquiera de contarle que había aceptado que me administraran una vacuna que no estaba testada en humanos, que me contagiaran el virus que tenía a todo el mundo aterrorizado, y que me aislaran en una habitación durante tres semanas. «Estaré bien, no es tan diferente de estar metida en tu piso, solo que esta vez me van a pagar por no hacer nada.» A él no le había hecho gracia.

La de esta mañana debería haber sido una despedida cariñosa. Los dos nos íbamos: Justin a casa de su padre en Dorset, en una furgoneta que había alquilado; yo a este centro al este de Londres. Me suplicó otra vez que me fuera con él, pero le contesté que dejara de decirme cómo vivir mi vida, que podía tomar mis propias decisiones.

—¿Un cuaderno? —pregunta Boo.

—Sí, por favor. Y un boli, si puede ser.

—No hay problema. —Al llegar a la puerta se detiene—. Quiero darte las gracias por ofrecerte voluntaria. Es muy generoso por tu parte.

Me pregunto si sus palabras forman parte de un guion, si es la frase que le han pedido que diga a todos los voluntarios, pero aun así suena sincera.

Sola en mi habitación miro el móvil. El último mensaje es de Justin: Estoy en Dorset. Aquí te estaré esperando cuando cambies de opinión.

Vuelvo a meterme el móvil en el bolsillo y veo a otra enfermera acompañar a una mujer a la habitación siguiente a la mía. No llegué a ver su nombre en la puerta, pero veo de reojo su pelo rubio y fino y la piel llena de pecas antes de que la enorme mochila que lleva le tape la cara. Su habitación debe de ser el reflejo de esta, con el cabecero de su cama pegado al de la mía, porque en cuanto la enfermera se va puedo oírla hablando por teléfono a través de la pared. Suena irlandesa y su voz es alegre, se ríe mucho. Van llegando otros voluntarios, y uno de ellos ocupa la habitación de enfrente. El cartel de su puerta dice «Yahiko». Más tarde veo el parpadeo azul de una pantalla por la ventana interior de su habitación.

Por la noche, Mike me trae la cena —curry de berenjena y boniato con arroz al limón— en un carro que aparca en el pasillo. Ronda los cincuenta y se está quedando calvo.

—Acuérdate de pedir una ración extra para mañana —dice mientras me entrega la carta—. Todo el mundo se queja de que no dan suficiente comida. Como estáis todo el día sin hacer nada, los de Administración creen que no tendréis hambre, pero, por experiencia, es al revés. Cuando estás aburrido solo quieres comer. —Mike es alto y un poco fofo—. Te recojo la carta cuando haya dejado el resto de las cenas.

Siento curiosidad por los otros voluntarios, me pregunto quiénes serán y por qué se habrán apuntado. Aunque le pregunte, sé que a Mike no le permiten decirme nada. Las opciones para desayunar son gachas de avena o yogur con granola, para comer sándwiches con patatas fritas y fruta y, para cenar, puedo elegir entre lasaña vegetal y risotto de champiñones. Marco dos tipos de sándwiches y las dos opciones vegetarianas.

Mientras estoy comiendo recibo otro mensaje de Mamá.

Por favor, no hagas lo mismo otra vez. Sé que crees que debes hacerlo por lo que ocurrió con tu padre, pero nada de aquello fue culpa tuya. No decepcionarás a nadie si cambias de opinión y te vas. Por favor, cariño, piénsatelo.

Ha escrito más, pero apago la pantalla y pongo el móvil bocabajo en la mesilla. Quiero que el ensayo empiece ya y no tener tiempo para pensármelo de nuevo o analizar más mi decisión. He barnizado la idea de que quizá me esté equivocando con una fina capa de confianza en mí misma, quebradiza y descascarillada en las zonas en las que he rascado y frotado, así que sé que si leo el resto del mensaje el barniz se caerá, y si respondo a Justin se ofrecerá a venir a buscarme y le diré que sí.

Acabo de cenar, y sigo hambrienta, cuando Mike vuelve a entrar.

—Casi se me olvida. De parte de Boo.

Deja sobre la cama un boli y dos cuadernos de espiral.

Por la noche, abro uno y cojo el bolígrafo.

Queridísima H:

DÍA CERO MENOS UNO

Junto a la ventana, temprano, me siento con más fuerzas que anoche y escribo una respuesta a Justin en el teléfono que, cuando la vuelvo a leer, suena como una disculpa airada. Antes de pulsar enviar, me distraigo con la mujer del edificio de enfrente, que cruza la callejuela con una gabardina de anchas solapas ceñida con un cinturón. Es como un personaje de película rollo noir, quizá una historia de detectives francesa en blanco y negro. Acaba de amanecer, así que ¿de dónde viene? ¿Ha pasado la noche con su amante? ¿Ha estado espiando a alguien? Abre la puerta de la calle con una llave y entra. Espero a que aparezca en la planta de arriba y, cuando lo hace, se acerca a la ventana que está frente a la mía, de forma que estamos a unos pocos pies de distancia. Si las dos abriéramos la ventana —si mi ventana se pudiera abrir— y nos inclináramos todo lo posible alargando las manos, podríamos tocarnos con la punta de los dedos. Puedo ver los cojines del alféizar de su ventana y una radio Roberts azul. Mientras habla por teléfono su figura está en el centro de uno de los cristales cuadrados con marco negro. Ventanas Crittall, así se llamaban. Vuelvo a leer la respuesta que he escrito para Justin y la borro. Con una sola mano, la mujer se desata el cinturón y se cambia el teléfono a la izquierda para quitarse el abrigo. Debajo lleva lo que parece ropa de hospital, como la de Boo. Ahí está la respuesta. Termina de hablar y tira el teléfono detrás de ella, sobre una silla o un sofá. Me ve mirándola y levanta la mano en un saludo rápido y desanimado, un reconocimiento de cómo está el mundo ahí fuera.

—¿No te has bajado la persiana para dormir? —pregunta Boo, girando su alianza.

—No he conseguido que funcione —le contesto sentada en una de las sillas junto a la ventana, aún en pijama y con una bata blanca que nos proporciona el centro. No menciono que tener la persiana subida en la ventana interior es lo que me ha mantenido despierta incluso cuando han atenuado las luces del pasillo por la noche.

—Persianas abajo —dice Boo, y el mecanismo se pone en marcha—. Persianas arriba. —Cambian de dirección—. ¿Qué tal has dormido?

Dudo. Me parece de mala educación decirle que no he dormido bien, como si esto fuera su casa y yo una invitada.

—Nadie duerme bien la primera noche. Extrañas la cama. Los nervios. Es normal. No te preocupes. —Se pone un delantal de plástico y los chasquidos que hace al ponerse los guantes parecen disparos—. Has dado negativo, eso está bien. —Me tranquiliza solo a medias. Tal vez habría sido mejor tener una excusa fácil para marcharme—. Necesito comprobar un par de cosas y sacarte sangre.

Me pregunta mi nombre y mi fecha de nacimiento, me pesa y me mide en una plataforma con ruedas que ha traído y anota todos los datos en su tableta. Me toma la tensión y luego miro para otro lado y aprieto los ojos con fuerza mientras me encuentra la vena, inserta una aguja en la sangradura y extrae un tubo de sangre. Me introduce otro largo hisopo en la nariz y me lloran los ojos de nuevo.

—Lo siento, no es agradable, pero tengo que hacerlo todos los días.

Me entrega una tablilla con varias hojas sujetas por una pinza donde tengo que anotar tres veces al día cómo estoy. Hay columnas para el ánimo, el dolor y su localización, las deposiciones, la orina, el sueño, la energía, el apetito, el olfato, el gusto y otros. Soy científica o, mejor dicho, lo era. Sé que estamos aquí para que nos observen y registren nuestra información. Boo termina de etiquetar todo lo que me ha sacado y de recoger los bártulos, y cuando ya está saliendo me dice que Mike me traerá enseguida el desayuno.

Las persianas están bajadas en el apartamento de enfrente, en lo que imagino que es el salón de la mujer. Decido ponerle un nombre: Sophia. Solo he conocido a una Sophia y se habría convertido, creo, en alguien fuerte y valiente.

Escribo un poco más a H y cuando veo que suben las persianas en el apartamento de Sophia arranco cuatro páginas de mi cuaderno y escribo en letras mayúsculas, repasando las letras con el boli varias veces: HOLA, LO ESTÁIS HACIENDO GENIAL. Pego los papeles a la ventana poniendo puntos de pasta de dientes en las esquinas.

Me siento en la cama con mi cuaderno nuevo y pienso en H y en qué decirle, cómo explicarle mis acciones. Cuando levanto la vista, veo que Sophia ha respondido y aplaudo encantada. En la tele ponen un programa sobre una carrera alrededor del mundo que debieron de grabar el año pasado, antes del confinamiento. Con rotulador negro, Sophia ha escrito: ¡GRACIAS! VOSOTROS TB. ¿CÓMO ESTÁS?

¿Cómo sabe lo que estoy haciendo? No, claro que lo sabe, todo el mundo lo sabe, y como vive enfrente del centro se habrá dado cuenta de lo que está pasando aquí. ¿Qué debo responder? ¿Que me estoy arrepintiendo y que echo de menos mi casa, aunque no sé a qué casa me refiero? ¿Que estoy aquí porque solo soy decidida cuando alguien me dice que no haga algo, y eso es una estupidez?

—Apágate —le digo a la tele, pero no cambia. Me pregunto si estará configurada para la voz de Boo—. Apagar televisión —digo, pero no me obedece.

Están poniendo un telediario con un scroll con noticias que van pasando en la parte inferior de la pantalla y cuando presto atención me doy cuenta de que están hablando de este ensayo farmacológico. Mientras aparecen imágenes de archivo con el logo de BioPharm, el presentador dice: «Hoy asistimos al comienzo del primer ensayo clínico con humanos para encontrar la vacuna contra el virus conocido como Dropsy,[1] responsable de la pandemia actual, que provoca, entre otros síntomas, la inflamación de algunos órganos. En el ensayo, voluntarios jóvenes y sanos con edades comprendidas entre los dieciocho y los treinta años serán expuestos al virus en un entorno seguro y controlado en un lugar secreto, mientras los médicos vigilan su salud las veinticuatro horas del día». Dropsy. Qué nombre más estúpido. No entiendo por qué no pueden usar su nombre científico. Esto se lo inventó un periódico sensacionalista y así se ha quedado. Parece un personaje de Disney y, como para confirmarlo, en una pantalla gigante detrás del presentador aparecen unos virus de dibujos animados como si fueran alienígenas fluorescentes, que laten y chocan entre sí. «El ensayo clínico, que debería durar tres semanas, lo está llevando a cabo una empresa farmacéutica privada. Hablamos ahora con Lawrence Barrett, CEO de BioPharm.»

Aparece un hombre con el logo de la empresa tras él, como si estuviera sentado en la recepción, solo que cada vez que mueve la cabeza se entrevé lo que parece una habitación infantil. Lawrence Barrett es un americano con papada, lleva traje y una corbata verde y sus ojos reflejan los molestos destellos circulares de un aro de luz. Habla de lo seguro que es este ensayo clínico, de que BioPharm considera prioritaria la salud de los voluntarios, y nos elogia por nuestro altruismo. Me acuerdo de todo esto de los ensayos clínicos por una conferencia a la que asistí en mi único año de Medicina. Nada de placebos, nada de ensayos doble ciego: en este caso, todos recibiremos la vacuna y todos recibiremos el virus. Todo o nada. Por eso nos pagan tanto dinero. El presentador sigue hablando del consentimiento informado, la mitigación de riesgos, si la probabilidad de éxito es lo suficientemente alta y si los posibles resultados compensan el peligro.

Durante las pruebas previas me dijeron una y otra vez, y Boo me lo dijo una vez más, que podía marcharme en cualquier momento antes de que me inocularan el virus. Pero algo en su forma de decirlo me hizo sentir una sutil presión para quedarme. Y, por supuesto, eso quería decir que no me permitirán salir una vez que me lo administren; tengo que pasar los veintiún días en mi habitación. Me pregunto cómo nos retendrían si amenazáramos con salir: ¿nos encerrarían? ¿Eso sería ético? En cualquier caso, voy a dejar que me administren tanto la vacuna como el virus y voy a quedarme. Puedo engañarme a mí misma diciendo que lo hago para salvar a la humanidad, pero ¿sinceramente? Lo hago por el dinero. El dinero que le debo al acuario por su pulpo.

Mientras intento apagar la tele de nuevo, suena una notificación en el móvil. Es Justin, y me invade una sensación de alivio al ver que no me ha dejado por imposible. Ahora me volverá a decir que no debería seguir adelante con el ensayo, y yo podré ceder.

Justin: ¿Has llegado bien? ¿Ya instalada?

Yo: Aquí estoy, todo bien.

Estamos siendo educados tras la discusión de ayer, midiéndonos con cuidado el uno al otro antes de disculparnos. Otra notificación. Otro mensaje. Por favor, dime que vienes a por mí, pienso.

Justin: ¿Has utilizado ya el servicio de habitaciones?

Yo: Solo los canales porno.

Demasiado tarde, ya nadie me puede rescatar. Hemos entrado en el terreno de las bromitas.

Justin: No te vayas a volver adicta. Sé lo fácil que es. ¿Has visto que has salido en las noticias?

Yo: Estaba saludando, pero lo han debido de cortar. ¿Me habrías devuelto el saludo?

Justin: Apasionadamente.

Justin: Siento lo de tu portátil.

Justin: Siento que no pudiéramos despedirnos bien.

Yo: Yo también.

Justin: Sé que lo que estás haciendo es importante para ti. Ahora lo entiendo.

Estoy sentada en la cama con las piernas cruzadas, abatida. La chica de la habitación de al lado se está riendo de nuevo.

Yo: Está bien.

Justin: Vas a salvar a la humanidad 💪

Yo: Casi casi. ¿Y quién necesita un portátil? He vuelto al lápiz y al papel.

Justin: ¿Ya has decidido sobre qué vas a escribir?

Yo: Más o menos.

Justin: Escribe borracha, edita sobria.

Yo: El alcohol está prohibido.

Justin: Pues pon la tele.

Antes de que pueda responderle que la tele está siempre puesta porque tiene vida propia, me distraigo cuando en el programa hablan de una nueva variante. Mutación, pienso. Así es como lo llamaban los libros y las películas de ciencia ficción. Tal vez mutación suena demasiado alarmante, o no es políticamente correcto, o quizá sea científicamente incorrecto. Tendré que buscarlo en Google. Vuelvo a prestar atención al programa. Hasta ahora solo se han identificado unos pocos casos en el Reino Unido, pero parece que esta nueva variante afecta al cerebro además de otros órganos. Un científico habla de inflamación del cerebro o de edema cerebral, y de síntomas que van desde un fuerte dolor de cabeza hasta fiebre, confusión y pérdida de la memoria.

Soy consciente de que Justin estará mirando el teléfono, esperando mi respuesta y resistiéndose a enviarme un nuevo mensaje hasta que no le haya contestado. En una ocasión admitió que a veces se masturbaba con mis mensajes más corrientes.

Me pregunto por milmillonésima vez si estoy tomando la decisión correcta, si no debería levantarme e irme.

Yo: ¿Has oído lo de la nueva variante? No me acuerdo de cuáles eran los síntomas.

Me gustaría que su respuesta fuera un chiste, algo frívolo, una imagen con unos ojos saltones de plástico, pero escribe: Tiene mala pinta. En serio. Papá quiere que me vaya a Dinamarca. Cree que allí hay menos peligro.

—Apagar televisión —ladro, pero sigue. Un científico afirma que la nueva cepa es más contagiosa de lo que se pensaba y puede causar convulsiones e incluso el coma en cuestión de horas. Recomienda un mínimo de cuatro días de aislamiento para cualquiera que tenga síntomas o que dé positivo—. ¡Apágate! —El presentador le pregunta si recomendaría que el Gobierno impusiera un toque de queda nacional—. ¡Que te apagues, joder! —le grito, y la tele guarda silencio, como si hubiera herido sus sentimientos. Las imágenes de las estanterías vacías de un supermercado continúan.

Leo dos veces el mensaje de Justin para estar segura de que lo he entendido. No me puedo creer que sea capaz de marcharse y dejarme aquí. Escribo tres respuestas y las borro todas.

Guau. ¿En serio?

¿Y te vas a ir de verdad?

Si es lo que quieres.

Siempre he dado por hecho que él estaría esperándome en Dorset cuando el ensayo acabara, tal como me dijo. La vacuna funcionará, el mundo entero se curará y todo volverá a la normalidad. Justin seguirá dedicándose a la arquitectura y yo pagaré mis deudas y trabajaré de lo primero que encuentre. Por primera vez se me ocurre pensar que tal vez esta pandemia no acabe así, pero mi cerebro no puede imaginar qué clase de mundo nos quedará.

La televisión parpadea en una esquina de mi ángulo de visión. Me distrae, me molesta. Salgo de la cama y palpo el borde de la pantalla buscando un botón de apagado o un cable que lleve a un enchufe, pero el cable que encuentro desaparece dentro del armazón del que cuelga el aparato. Me siento en la cama de espaldas a la pantalla y leo el mensaje de Justin una vez más.

Seis minutos más tarde escribe: Creo que no deberías participar en ese ensayo. Ya sé que te lo he dicho antes. Porfa porfa porfa piénsatelo. No es demasiado tarde para marcharte.

Deberías irte a Dinamarca, tecleo rápido. Cuídate. Da recuerdos a Mamá y a Clive. Veo la pantalla borrosa por las lágrimas y parpadeo fuerte para que se vayan.

No puedes salvar a todo el mundo, escribe, aunque me acaba de decir que sí que puedo. Te quiero.

Yo también te quiero, tecleo y le envío a Justin, a mi hermanastro, una carita amarilla lanzando un beso.

Queridísima H:

El agua que rodea Paxos se vuelve de color cobalto cuando se pone el sol —el mejor momento para ver un pulpo— y en verano el mar es cálido. El primero que vi fue un Octopus vulgaris, un pulpo común, que vivía en la grieta de una roca con una desordenada colección de conchas vacías delante que revelaban su escondite. Un pulpo, como sabes, puede apretujarse hasta ocupar un espacio tan pequeño como su pico; se lleva la comida a su guarida para comérsela y utiliza después las conchas como barricada. Volví a la grieta al día siguiente. El pulpo estiró un brazo, yo extendí un dedo y él me palpó con las ventosas y me atrajo hacia sí para ver si era comestible. Podría haberme ido con la criatura, haberme encogido hasta alcanzar el tamaño de un puño para meterme en su madriguera, pero quería decirle a Baba lo que había encontrado. Cada día le llevaba un regalo al pulpo: un trozo de comida, una cuchara de plata, un espejito que robé del bolso de Margot. El pulpo las examinaba brevemente y las rechazaba, me prefería a mí. Era como conocer a un alienígena, a uno inteligente, inquisitivo y en quien se podía confiar. Él —estoy segurísima de que era macho— salía de su guarida cuando yo llegaba cada tarde como si ya supiera que iba a ir, como si me estuviera esperando, y le dejaba saborearme con las ventosas. Jugábamos con las conchas vacías, pero un día, al llegar, vi que estaban desperdigadas y él no salió de la grieta. ¿Le había hecho volverse demasiado confiado y algo se lo llevó, una anguila, un pájaro, un humano? Fuera lo que fuera, el pulpo se había ido. Igual que tú te fuiste.

Neffy

—¿Nombre? ¿Fecha de nacimiento?

Me preguntan esas dos cosas antes de hacerme nada, antes de darme o quitarme cualquier cosa, antes de pedirme que haga lo que sea. Al menos eso es fácil: doy mi nombre griego completo, los nombres que me puso mi padre. Después de las preguntas y las comprobaciones, Boo me pregunta si he almorzado, cómo me siento, y comprueba que he ido rellenando mi diario de síntomas, aunque no tengo síntomas. He escrito «Bien» a las 7:00 y a las 12:00.

¿Cómo me siento? Le digo que bien y sonrío. Ella ladea la cabeza y entorna un poco los ojos como si fuera un pájaro que tratara de reconocerme. ¿Cómo me siento realmente? Como si me hubieran abandonado, como si toda mi familia se hubiera ido a un lugar seguro, como si todo esto fuera culpa mía por estúpida, como si debiera levantarme e irme, pero estoy enfadada y triste y no tengo donde ir.

—¿Estás segura?

—Sí. —Intento adivinar qué espera que yo sienta y cómo puedo hacer que esa emoción me venga a la cara para tranquilizarla. ¿Orgullo? ¿Terror? Todo lo que puedo hacer es sonreír con más ímpetu.

—¿Estás nerviosa? Es normal estarlo. Todo va a ir bien.

Es curioso ese uso de la palabra «normal», como si este ensayo clínico, con este virus y esta vacuna, ya se hubiera llevado a cabo antes y todo saliera bien. Bien.

Boo me inserta sendas vías en las sangraduras, les inyecta suero salino y me engancha el brazo izquierdo a un gotero. Dentro está la vacuna, pero no parece nada importante. Boo charla mientras trabaja: sobre el tiempo, sobre su hija, a la que siempre le ha gustado la lluvia, que se casó el año pasado y está esperando un bebé. Le pregunto para qué es la segunda vía.

—Protocolo —dice. No es una palabra de Boo, sino del manual que tuvo que leer durante la formación—. No te preocupes.

—Vale, pero ¿para qué es?

—Es por si sucede algún imprevisto —responde, y la sonrisa tras la mascarilla le llega hasta los ojos.

—¿A la chica del cuarto de al lado también le vais a poner dos vías? ¿La vais a vacunar también ahora? —Señalo la pared—. A la irlandesa.

—No puedo darte detalles de los otros voluntarios —responde. Ya lo sabía, pero esperaba pillarla desprevenida, al menos enterarme del nombre de la chica.

Me paso dos horas y media tumbada en la cama, escribo a H y miro cómo un medicamento —una vacuna que no ha sido probada en humanos— entra gota a gota en mis venas. Me quedo dormida y no me despierto hasta que una enfermera distinta entra para quitarme el gotero. Hay algo de alboroto en el pasillo y la enfermera se asoma. Una de sus compañeras pasa con un ligero trote y ella la llama golpeando la ventana, pero seguramente no la necesitan, porque vuelve a ocuparse de mí y continúa con su trabajo. No me diría lo que está pasando aunque se lo preguntara.

Escribo y preparo mi respuesta a Sophia:

BIEN. ¿CÓMO VA TODO AHÍ FUERA?

Queridísima H:

Tradicionalmente, en Grecia los pulpos se capturan en vasijas de barro cocido que se colocan en el fondo del mar. Los matan clavándoles un cuchillo entre los ojos. Se retuercen un poco, a veces sueltan algo de tinta, se agitan y enturbian el agua, parece que el mar se llenara de sangre. Poco a poco, les cambia el color, se vuelven blancos y los brazos se quedan flácidos. Siento ser tan gráfica, pero estoy pidiendo disculpas en nombre de todos los humanos. Prepárate, lo peor aún no ha llegado.

Neffy

[1]. Dropsy en inglés significa edema o inflamación por retención de líquidos. (Todas las notas son de la traductora.)

DÍA CERO

Escribo hasta llenar la cuarta parte de mi cuaderno. Me como el bol de yogur, compota y granola mirando por la ventana. Parece que hace buen tiempo, es una de esas mañanas frescas que sabes que en un par de horas será sofocante. Agradezco tener aire acondicionado, tal vez me esté subiendo la fiebre. Dejo el bol y me pongo la palma de la mano en la frente. Imposible saberlo. Me pregunto si Justin habrá salido ya para Dinamarca, si se habrá acordado de dónde puso el pasaporte. Pienso en su foto del pasaporte, tan serio, tan dulce.

Una mujer —que no es Sophia— baja por la callejuela. Incluso desde aquí puedo ver que es una anciana que anda pesadamente; camina igual que mi abuela cuando yo era niña, recuerdo ese movimiento oscilante antes de que la operaran de la cadera. Cuando se acerca, casi a la altura de mi ventana dos pisos más abajo, veo que lleva una chaqueta de punto y zapatos cómodos, pero entre la chaqueta y los zapatos solo lleva unas medias. Las medias son de color tostado claro. Mientras pasa puedo ver la forma y el color, apenas sugerido, de sus grandes bragas. Y cuando se dirige tambaleante hacia la carretera, me doy cuenta de que hay algo que falla en el tamaño de sus piernas: no se estrechan en las rodillas ni en los tobillos, sino que son igual de gruesas de arriba abajo, como patas de elefante. Levanto la mano para golpear en el cristal, pero no sé de qué serviría, así que me detengo y me quedo mirando hasta que la mujer vuelve la esquina hacia la calle principal.

Más tarde, después de comer, echo un vistazo al pasillo del centro. Puedo ver la habitación de Yahiko, pero no lo veo a él, solo el parpadeo de su televisor. Más allá, tres enfermeras se están riendo en sus escritorios. Una da una palmadita en la espalda a Boo, como si le hubiera hecho gracia un chiste suyo. Me da la impresión de estar viéndolas en una pantalla con el volumen bajado. Si pulsara el botón de rebobinar, podría hacer que sucediera de nuevo una y otra vez. La sensación de irrealidad, de estar en una caja dentro de una planta entera de cajas dentro de un edificio de cajas, me hace ir a la ventana exterior y apretar las palmas de las manos contra el frío cristal.

Sophia ha contestado:

VA MAL.

ESPERO QUE VUESTRA VACUNA FUNCIONE.

En un programa de televisión matinal, dos presentadores, un hombre y una mujer, están recostados en los extremos de un sofá largo y curvado. La tele se ha vuelto a encender a última hora de la mañana, después de que Boo hiciera sus comprobaciones y se fuera. He debido de toser, o hacer ruido con el cuaderno. He hecho todo lo posible por apagarla, pero no me escucha, así que la he dejado encendida mientras preparo mi respuesta a Sophia: NO PUEDES SALVAR A TODO EL MUNDO. Me cuesta mucho rato hacer que las letras sean lo suficientemente gruesas con el boli. Quito las hojas anteriores y coloco las nuevas. Estoy gastando muchas páginas del cuaderno en escribirle, pero tengo otro. Mike entra con la comida y se ríe cuando le digo que la tele no me obedece.

—Apagar televisión —dice, y aunque ha hablado a través de la mascarilla, la tele se apaga.

—En realidad, creo que me gustaría dejarla puesta mientras como.

—Encender televisión —dice.

Me siento en la cama con el plato de sándwiches en el regazo.

Detrás de los dos presentadores está el logo de la Organización Mundial de la Salud. La presentadora dice que la OMS ha confirmado que la nueva variante causa desorientación, pérdida de la memoria, convulsiones y el coma. El ministro de Sanidad tiene previsto ofrecer una rueda de prensa en breve y el primer ministro comparecerá después. Hablan sobre los rumores de que el Reino Unido va a cerrar sus fronteras, probablemente otros países también lo harán.

Cojo el teléfono y escribo a Justin: ¿Cuándo tienes el vuelo, si es que has decidido irte? Tal vez, espero, cierren las fronteras antes de que pueda salir.

Debería intentar apagar la tele otra vez, pero estoy bloqueada, inclinada hacia delante, incapaz de apartar los ojos de la pantalla. Están poniendo imágenes de gente empujándose con violencia en lo que parece una terminal de ferri, con los vigilantes de seguridad vestidos de arriba abajo con ropa de protección química, y después una vista aérea de un atasco kilométrico en lo que según la voz en off es la entrada a Dover: los coches y las caravanas hacen fila mientras un dron —supongo— los sobrevuela. La voz dice que la fila no se ha movido en tres días y que preocupan las condiciones de insalubridad y la deshidratación. Ni las ambulancias ni ningún tipo de ayuda han conseguido llegar hasta allí. El dron se eleva y muestra el tráfico que se extiende a lo largo de kilómetros, y a un lado de la carretera, unos cuantos puntitos se mueven y otros permanecen inmóviles. Uno o dos levantan las manos para saludar, y se ve que hay gente que ha abandonado su coche y va caminando, una lenta caminata por el arcén. Algunas de esas formas se convierten en gente sentada o tumbada de costado. Me acerco más. ¿Son cadáveres?

—Dios mío —digo en voz alta.

Las imágenes cambian y vuelven al estudio.

—Un portavoz del servicio de ambulancias ha calificado la situación de crisis humanitaria —dice la presentadora—. Y ahora, me gustaría presentarles a… —Hace una pausa, echa un vistazo a las notas que tiene al lado en el sofá, pero da la impresión de que se ha perdido. Levanta la cabeza y mira a cámara, después mira detrás, a la pantalla que muestra una foto fija de la fila de coches, como si le sorprendiera estar allí—. Tenemos con nosotros… —Tiene los ojos como platos, se ha quedado en blanco en directo.

—Venga ya, esto es serio —le grito a la pantalla con la boca llena de sándwich de queso fresco y verduras asadas.

La tele se apaga.

—¡Enciéndete! —le grito—. ¡Encender televisión!

La imagen vuelve a regañadientes. El presentador está entrevistando a alguien en su casa, sentado delante de una imagen de un bosque de campanillas. La presentadora ya no está en el sofá y Justin no ha respondido.

Estoy tumbada en la cama, con la cara y las manos desinfectadas, esperando a la doctora, cuando oigo que me llega un mensaje al móvil. Me han dicho que no lo use, para evitar cualquier posible contaminación o algo así. Pero lo saco del bolsillo y leo.

Justin: Avión desviado a Malmö, Suecia. No nos dejan salir. Ahora sentados fuera de la terminal, esperando info. Mala pinta.

No me puedo creer que ya se haya ido, que no siga en el país, pero en un rapto de esperanza me pregunto si el hecho de que no les dejen entrar significa que el avión va a dar la vuelta y que van a tener que regresar a Inglaterra. Antes de que me dé tiempo a responder, llega otro mensaje.

Justin: Muy mala.

Yo: ¿Cómo de mala?

Espero su respuesta, pero no llega. Agito el teléfono desesperada, abro Google y, mientras pienso qué buscar —¿Qué pasa en el aeropuerto de Malmö? ¿Problemas en Suecia?—, entran la doctora Tyler y Boo, las dos con trajes de protección química, y escondo el móvil debajo de la almohada. Las compañeras de Boo han movido mi cama para que la cabecera esté pegada a la ventana interior, me han puesto una almohada debajo del cuello para que tenga la cabeza inclinada hacia atrás y han montado una especie de vestíbulo de plástico en la puerta de mi habitación. Por la ventana veo el pasillo al revés, los focos y el techo con una mancha amarillenta que tiene la misma forma que Antípaxos: una bota vieja, arrugada y ancha, que da un puntapié hacia el oeste en el mar Jónico. Aparecen, también bocabajo, cuatro caras con mascarillas y gafas de protección. Oigo el zumbido de los motores que llevan enganchados al cinturón de los trajes de protección, que hacen que fluya el aire y las capuchas se mantengan infladas.

—Hola de nuevo, Neffy —dice la doctora Tyler. Su voz llega como si estuviera debajo del agua.

Me visitó ayer para explicarme lo que iba a pasar hoy. Me sonríe igual que un cuidador del zoo tranquilizando a un tigre mientras se asegura de que los barrotes de seguridad lo protegen. Le devuelvo la sonrisa y me pregunto si creerá que estoy loca por permitirles hacerme todo esto y si lo estoy de verdad, y qué tipo de cháchara debe mantener una cuando le han inoculado un virus que o bien puede matarla o con el que quizá hasta salve el mundo. Casi se me escapa la risa, pero Boo me pregunta mi nombre y la fecha de nacimiento. Los digo, las respuestas me vienen sin pensar. Me pregunta si me han explicado el procedimiento para administrarme el virus. Le digo que sí y me pone las gafas de protección.

Unas manos azules me colocan bien la cabeza. La doctora Tyler y Boo están encogidas, con un torso enorme y la cabeza muy pequeña incluso con la capucha. Boo dice el nombre del ensayo clínico, lee en voz alta el nombre del virus y lo anota todo en su tableta. Cuando se pasan de una a otra los objetos siguen un protocolo. Me gustan los protocolos, los métodos, las casillas marcadas. La doctora Tyler pone una pipeta llena de un líquido transparente encima —¿o es debajo?— de una de mis fosas nasales. Dos gotas, me dicen, pero no sabría decir. Está frío y es molesto, como cuando te entra agua del mar en las gafas de esnórquel. Dos gotas en la otra fosa nasal. Estoy oyendo a Mamá reprendiéndome: ¿tan poco vale tu cuerpo que lo vendes por unos miles de libras? ¿Eres tan corta de miras que vas a hacer esto otra vez? ¿Vas a dejar que te conviertan en un laboratorio? ¿En una placa de Petri? Lo que de verdad quiere decir es: ¿no te acuerdas de lo que pasó la última vez? Recuerdo lo que pasó en California, le contesto en mi cabeza, y mi madre se desvanece.

Quiero estornudar, expulsar el líquido, pero Boo me coloca una pinza blanca gigante en la nariz y me dice que debo tumbarme boca arriba diez minutos y luego dejarme la pinza puesta otra media hora. Anota la hora, pone en marcha un cronómetro que me deja y me quita las gafas. Se me enredan en el pelo y el tirón me duele. Boo se disculpa. Por la ventana interior veo a la doctora y a Boo entrando por turnos en el vestíbulo provisional, quitándose los monos de protección en un orden determinado y metiéndolos en una bolsa mientras otra enfermera observa cada movimiento para asegurarse de que siguen el protocolo correcto. ¿Qué acabo de hacer? ¿Será ahora el turno de la irlandesa de al lado? ¿Se pondrán nuevos trajes para administrárselo?

Cuando suena el primer timbre del cronómetro, me incorporo y levo las piernas al borde de la cama. Me llevo el móvil al baño para mirarme en el espejo del lavabo. La pinza es como un cepo con discos de goma que presionan la nariz para mantenerla cerrada. Parezco un payaso que lleva una pinza sujetapapeles. Me hago un selfie en el espejo y no me disgusta demasiado ni siquiera con la pinza: cara redonda, ojos marrones y cejas oscuras y rebeldes que por fin están de moda. Pero ¿a quién se lo mando? ¿A Justin? No le haría ninguna gracia y, además, no me ha contestado a lo que le preguntaba sobre el retraso. Seguro que no hacen esperar demasiado al avión. No sé por qué, pero al final se lo mando a Margot.

Vuelvo a colocar mi cama en su posición habitual, contra la pared de la irlandesa. Su habitación todavía está tranquila, pero por la ventana interior veo por primera vez al tipo de enfrente. Yahiko. Lleva el pelo teñido de rubio con las raíces muy oscuras y unas gafas enormes de gruesa montura azul. Las enfermeras charlan animadamente en el pasillo; no parece que hayan entrado aún a la habitación de al lado, donde la irlandesa debe de estar tumbada en la cama, esperando con la cabeza hacia atrás. A menos que se haya asustado tanto como para marcharse; tenía pinta de ser asustadiza. Siento presión en la parte de arriba de la nariz, debajo de los ojos. Yahiko y yo nos sonreímos y agito la bolsa de plástico que me han dado para tirar los pañuelos usados. La estudiarán, supongo, la analizarán de alguna manera. Me devuelve el saludo, los dos sonreímos y nos echamos a reír. No lo puedo oír a través de la ventana, del pasillo, de su ventana, pero puedo verle el interior rosa de la boca y la forma en que cierra todo el rato los ojos, y me río tanto que me duelen los riñones y tengo que inclinarme, y cada vez que me incorporo ahí está él, con la boca abierta y los ojos llorosos. No estoy muy segura de por qué me hace gracia, pero me río tanto que tengo que sujetarme la pinza para que no se mueva, por si se suelta y tienen que volver a infectarme. La risa hace que me duela el pecho y que empeore la presión que noto en los ojos. Quiero ir a mirarme al espejo, verme de nuevo la cara, pero, de repente, la idea de dar un solo paso me parece demasiado y todo lo que puedo hacer es agarrarme al alféizar de la ventana. Yahiko ya no se ríe. No puedo verlo muy bien, pero creo que trata de preguntarme algo, o tal vez esté gritando. Golpea la ventana con los nudillos y pienso que necesito tumbarme un momento, me retiro y me subo a la cama. La presión de los ojos se ha extendido al pecho.

El teléfono, que aún tengo en la mano, vibra. Esperaba la respuesta de Margot, pero no es ella, es un vídeo de Justin. Me pongo de lado y le doy al play. Tengo que acercármelo a la cara para verlo bien. La imagen es oscura y hay destellos, formas que se mueven; se oye ruido, hombres gritando y un bebé que llora. La calidad es mala, granulada, la imagen borrosa. Un grupo de tres o cuatro hombres están en lo que parece el pasillo de un avión, discutiendo con un miembro de la tripulación. Se empujan, se apartan agresivos, alguien se cae. Los gritos se hacen más fuertes. La cámara gira bruscamente a la ventanilla y le cuesta un poco adaptarse a la luz. Justin limpia el cristal empañado con la mano. Hay gente fuera, en la pista, pero está demasiado borroso para distinguir lo que está pasando. Sin embargo, lo oigo: «No nos dejan irnos. No podemos salir y tampoco podemos volver. Tienen armas». El ruido de fondo aumenta y apenas puedo oír lo que dice. La cámara gira de nuevo, pasa rápido por su cara hasta llegar a los asientos de atrás, y de nuevo le cuesta un poco enfocar la imagen. Pero veo dos o tres personas desplomadas, una con medio cuerpo en el pasillo. Ninguna se mueve. «No…», empieza, pero las siguientes palabras son confusas. Solo distingo «el virus» antes de que el vídeo se corte. Intento encontrar su número, pero no consigo que mis dedos pulsen los botones adecuados y lo que digo en voz alta —«llamar a Justin, llamar a Justin»— suena como si tuviera la lengua demasiado grande para la boca. Nada funciona. Si finalmente llamo a Justin, no contesta.

Queridísima H:

Un pulpo tiene quinientos millones de neuronas que no solo están en su cerebro, sino repartidas por todo el cuerpo. Este nivel de inteligencia pone a los pulpos a la altura de los perros o de un ser humano de tres años. Leyendo sobre el tema, he descubierto que no está demostrado que los cefalópodos tengan nociceptores, es decir, que puedan sentir dolor, incluso en el laboratorio.

Hace falta investigar más, qué ironía.

Neffy

DÍA UNO

Boo entra en mi habitación con su traje de protección. Creo que es ella. Oigo ruido en el pasillo, algo que se cae, alguien que grita. La puerta está abierta y Boo responde a gritos, sin capucha, con el pelo revuelto. El inglés se mezcla con el tailandés. La puerta se cierra. Boo se ha ido. Boo me sujeta el brazo, se afana con una jeringuilla, demasiado rápido, pellizca la piel y me pincha. Me estoy expandiendo, la lengua me llena la boca, choca con la parte de atrás de los dientes, el pantalón corto del pijama me aprieta los muslos y la cintura, me atan a la cama. Mi sangre baila con un movimiento browniano.

—¿Ha sucedido algún imprevisto?

—¿Qué? —Boo se inclina para acercarse, ya no lleva el traje. Quiero decirle que vaya a por él y forcejeo, doy un tirón y retiro el brazo de sus manos—. Sí, un imprevisto —dice, y siento su aliento en la cara. Sigue dando vueltas a su alianza sin parar.

Me duermo.

Tengo ocho o nueve años y me han regalado unas cangrejeras. Son de goma transparente con una hebilla a un lado. Estoy metida en el mar hasta las rodillas y sé que el hotel de Baba, el Hotel Ammos, está detrás de mí, en la ladera, y que él y Margot están descansando del calor de la tarde. El Jónico se extiende ante mí, azul hasta el horizonte, donde una línea lechosa lo separa del cielo. Cuando miro hacia abajo veo a través del agua mis pies descalzos ondulando con la luz, que los distorsiona. Las cangrejeras están en una roca que sobresale del agua y cuando empiezan a moverse entiendo por qué son tan especiales: las suelas llevan dentro las partes de un pulpo, sus tres corazones, su pico, ovario, buche y sifón —palabras que conozco y entiendo, aunque soy una niña—, aún conectados a través de la vena cefálica, los conductos y los intestinos, de forma que el pulpo, sin manto, piel ni brazos, aún vive. Entiendo que es una prueba, un experimento para combinar unos zapatos con las partes de un pulpo y crear un nuevo tipo de locomoción submarina. Que hayan separado así las partes de un pulpo para nuestro beneficio es abominable, me sobrecoge el horror de ver de lo que son capaces los humanos. Me deslizo por un lado de la cama y me tambaleo hasta el baño para vomitar agua salada.

Las paredes son demasiado blancas, demasiado brillantes. Se me contraen las pupilas hasta convertirse en una estrecha rendija, y saltan incontrolables hacia los rincones más oscuros de la habitación. El lento cierre de una puerta y el sonido neumático al acabar de cerrarse. Temblar de frío. Quitarme las mantas porque me dan calor. Píldoras en la lengua.

—Traga, Neffy —dice Boo, sujetándome la nuca con la mano fría y sin guantes.

El tacto de un ser humano. Mi cabeza se alza sobre las olas para tomar una bocanada de aire. El mar me mece, primero a un lado y luego al otro, alguien tira de la sábana bajera, que apesta, la arranca de debajo de mí y la cambia por otra. La persiana interior está bajada, como una cortina corrida alrededor de un lecho de muerte.

—Tengo que marcharme, Neffy. Lo siento —me susurra Boo al oído. Yo también, pienso. Yo también—. Tómate estas, pero no demasiadas. Cómete esto cuando puedas. Bebe. —Los ojos marrones sobre una boca de tela azul. En el lateral de una taza de BioPharm Vacunas veo las palabras moverse.

—Pronto vendrá alguien —dice Boo, sacándome del trance—. Alguien.

Mira por encima del hombro hacia la puerta, no está segura de quién será ese alguien. La persiana interior sigue bajada. Cierro los ojos. No le doy las gracias. No puedo hablar. No la veo marcharse. No veo. Las palabras en la taza bailan y saltan: imp, ob, cam.