15,99 €

Mehr erfahren.

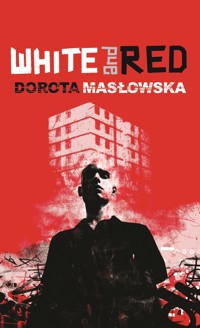

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

New York im Sommer. Zwei junge Frauen freunden sich an und sprechen über Yogalehrer, Figurprobleme und über Chicken Wings vom BBQueen-Grill, während sie in angesagten Kaffeebars überteuerte Getränke zu sich nehmen. Bis eine der beiden einen Freund findet und die andere alleine zurückbleibt … Joanne kuriert ihr gebrochenes Herz bevorzugt mit Whisky on the Rocks und süßen Muffins und malt sich mit Filzstift eine Strumpfhosennaht auf die Beine, um sexy auszusehen; Farah, genannt Fah, liebt Yogazeitschriften, Desinfektionsgel und Lebenshilfebücher. Kaum wollen die beiden Freundinnen endgültig den Männern abschwören, lernt Jo jemanden kennen. Über Eifersüchteleien (schließlich hat Jo nun a.) Sex und verbrennt b.) dabei auch noch Fett, während Farah sich jede Kalorie vom Mund absparen muss) geht die Freundschaft der beiden jungen Frauen in die Brüche. Fah flüchtet sich in Tagträume und erkundet nachts New York. Sie geht in abgeschmackte Karaoke-Bars und auf schräge Vernissagen, und bei der Suche nach neuen Bekanntschaften in den wenig mondänen Vierteln der Stadt begegnet sie Nerds, Künstlern und Hochstaplern – eine davon Go, die sich als Polin ausgibt, weil ost-europäische Nationalitäten in New York gerade hip sind. Humorvoll, tragikomisch und drastisch zugleich, mit einem scharfen Blick für die urbane Lebenswelt junger Frauen – Dorota Masłowska ist zurück! »Dieser Roman ist eine Offenbarung! Ihr bestes Buch.« Patrycja Pustkowiak

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 175

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Inhalt

TitelMottoKAPITEL 1KAPITEL 2KAPITEL 3KAPITEL 4KAPITEL 5KAPITEL 6KAPITEL 7KAPITEL 8KAPITEL 9KAPITEL 10KAPITEL 11KAPITEL 12KAPITEL 13KAPITEL 14KAPITEL 15KAPITEL 16KAPITEL 17KAPITEL 18KAPITEL 19KAPITEL 20KAPITEL 21KAPITEL 22KAPITEL 23KAPITEL 24KAPITEL 25KAPITEL 26KAPITEL 27KAPITEL 28KAPITEL 29KAPITEL 30BuchAutorÜbersetzerImpressumEs handelt von Katzen.Das gefällt Ihnen ganz bestimmt.

ROY COHN

KAPITEL 1

Auf der Straße vor dem Haus lag eine Katze mit weißem Latz, sich in der Sonne wärmend oder doch eher gar nicht lebend, ausgehend von der Tatsache, dass die Sonne nicht schien und es auch sonst keinen Grund gab, mitten zwischen den rasenden Autos zu liegen. Wird ja mal eine Streife kommen und sie mitnehmen, dachte Farah in diesem Traum, rückte das Unterteil ihres Pyjamas, das ihr in die Leiste schnitt, zurecht und kehrte zur Lektüre der Zeitschrift zurück. Sie war gerade bei einem Psychotest und … In Ihrem Leben ist vermutlich auch nicht immer Raum und Zeit, um Sartre im Original mit den Beinen nach oben rückwärts zu lesen, oder? Sie irrte gerade durch ein Bühnenbild, das aus Teilen des Universitäts-Campus und Fragmenten früherer Wohnungen, vertrauter Treppenhäuser, Straßen und anderen Fetzen der Vergangenheit zusammengeschustert worden war, als ihr dieses »Yogalife« in die Hände fiel. Oh, das neue Heft, dachte sie verwundert, denn das letzte war erst vor wenigen Tagen erschienen. Sie hatte flüchtig darin geblättert (»Yogimode«, »Meditation – wir finden das beste Zubehör!«) und war auf diesen Text gestoßen. »Yoga und du – Freundinnen oder erbitterte Rivalinnen?«, »Bist du eine sexy Yogini?« und so weiter, ihr kennt das ja. Kaum jedoch hatte sie die erste Antwort angekreuzt, da fiel ihr ein kleiner rosa Zettel auf, der mit angestrengter Lässigkeit in stilisierter Hast bekritzelt war. »Ich sehe dich immer mittwochs im Unterricht« … verlautete das Briefchen. Danach veränderte sich der Schrifttyp leicht und alles war in einem heißen Flüstern geschrieben, gleichsam auf Französisch. F. konnte zwar kein Französisch, doch sie spürte das genau – im Ohr und noch viel, viel tiefer. »Vielleicht treffen wir uns auf einen Kaffee, du weißt schon, wo … Ich will sehen, wie du Cappuccino trinkst und dieser witzige Schaum sich mit dem Lippenstift am Tassenrand vermischt, genau …« »Jeden Tag will ich dir einen Blumenstrauß ins Auto werfen und gleich wieder abhauen, wie ein junger Spund, nur meinen Rücken sollst du sehen, wie er irgendwo in der Menge verschwindet, den Rucksack, der ein bisschen schwerfällig auf- und abhüpft …«

»Aber … aber ich …«, sagte Farah und wendete den Liebeszettel zwischen den Fingern. Das ließ sie atemlos zurück. All diese Tage also, die sie für leer, vertan und sinnlos hielt, Tage, die sie wie einen kranken Fisch ans Ufer des einsamen Abends warfen … Dass sie kein Auto hatte, war ihr erst einmal gar nicht aufgefallen … all diese verfluchten Tage, deren Tonspur aus dem Teekesselwinseln und dem Mikrowellengeklingel der Nachbarn bestand, das den Übergang ihrer Tiefkühlhamburger in die Kategorie »scheußlich, aber wenigstens warm« meldete; die durch die Wand dringenden Tischgespräche, deren leidenschaftsloses Timbre an einen Sprachkurs erinnerte, in dem ein und dieselbe Lektion (»Was gab es in der Schule?« »Reich mir verdammt noch mal den Käsehobel«) in Endlosschleife abgespult wird, aus Sparsamkeit oder weil vielleicht die Sprache dieser schläfrigen, verlorenen Spätseptembernachmittage keine anderen Wörter und Wendungen kennt. Tage, die sie für verloren hielt; Tage, an denen sie sich wie ein Hauch dichtere, englischsprachige Luft fühlte, ausgerechnet da hatte jemand sie die ganze Zeit angesehen, beobachtet, sich berauscht an ihrem Dasein, hatte den Verstand über sie verloren und …

»Mir steht die Naht an deinen Strumpfhosen vor Augen … Ich denke an den Moment, da ich mich endlich vergewissern werde, ob sie echt ist oder ob du sie mit dem Filzer auf deine balsamglänzende, gläserne Wade malst und ob ich sie eines Tages abschlecken kann, bis hoch zum …«

»Aber ich habe gar keine Strumpfhose mit Naht«, fiel ihr plötzlich ein. Sie ließ den Zettel fallen, der sogleich umherwirbelte und zwischen Herbstlaub, angeknabberten Chickenwings, Hundekacke und zerdrückten Starbucks-Bechern landete. Dort hob Frank ihn eiligst auf, dieser Typ aus ihrem Yogakurs, der ihr eigentlich ziemlich gefiel. Er trug einen schicken grauen Pulli und einen blitzsauberen Kragen, sein fantastisches Gebiss blitzte in der Septembersonne wie die Tastatur eines kostspieligen Instruments, und der Wind trug den Duft »Ariel 1+1 mit Weißmacher chlorfrei« von ihm her. Es war der Duft von Tennis und Sommerurlaub am Meer, ja, Farah meinte sogar, das Rauschen des Ozeans und das Schreien der tobenden Kinder im Ohr zu haben, das ihm noch anhing.

»Ja genau. Meinst du, das könnte Joanne gefallen?«

»Wie bitte?«

»Ich möchte nicht, dass sie mich für so einen Perversling hält … ’tschuldigung, wie heißt du eigentlich?« »Farah. Aber nenn mich Fah«, antwortete sie. Später, als er schon zu ihren Füßen lag und die graue Wolle seines Pullovers sich mit Blut vollsog, dachte sie, wie dumm es gewesen war, sich einer Person vorzustellen, auf die man im nächsten Augenblick schießt; wenigstens war sie noch reaktionsschnell genug gewesen, nicht ihren Nachnamen zu nennen.

Sie bedeckte seinen Leichnam, ja nun, so gut es ging, mit der »Yogalife«, zog ihren Pyjama hoch, dessen Hosenbeine schon das fließende Blut aufsogen, und wandte sich in Richtung Ozean, der in der Ferne toste, ewig, endlos, verstandesbegabt.

KAPITEL 2

Das war Freitag. In derselben Nacht träumte Joanne, sie hätte Geschlechtsverkehr mit dem Boten vom BBQueen Grill – ein kleiner, unansehnlicher Mexikaner mit wildem Blick und rau gearbeiteten Händen, die gewiss zu Grausamkeiten fähig waren und vor deren Berührung sie mit ihrem ganzen Wesen zurückschreckte, die sie aber offensichtlich auch ersehnte. Denn als er jetzt die Thermoisolations-Tüte mit ihren geliebten Chickenwings im Flur abgelegt hatte und sie vergewaltigte, wehrte sie sich und tat es doch ohne rechte Überzeugung, bezog aus dem Ganzen, wie das so ist, ein schwer zu leugnendes sinnliches Vergnügen. Plötzlich hörte sie einen Pistolenschuss. Das kommt natürlich vor in dieser von Irren wimmelnden Stadt. Jeder, der hier wohnt, sucht beim Geräusch von Schüssen auf der Stelle das Weite, denn was danach kommt, kann er schon auswendig: Rettungswagen, pulsierendes Blaulicht, achselzuckende Gaffer und Bullen, die einem, außer dass sie überall fettige Donutpapiere hinschmeißen, auch »nichts sagen dürfen«.

Joanne schubste ihren Liebhaber wie einen Sack trockenes Laub weg, öffnete die Tür und …

Die Streunerin mit dem weißen Latz lag reglos, als wenn sie schliefe; was für ein KRANKES Ungeheuer hat die unschuldige Katze erschossen?, dachte Joanne und zückte ihr Handy, um die Polizei zu rufen, doch im Näherkommen begriff sie, Mieze hin, Mieze her, da lag auch noch ein Mensch. Mehr schlecht als recht mit einer Zeitung bedeckt, und um ihn herum breitete sich eine Blutlache aus. Stumpf starrte sie auf die Spuren der blutigen Fußabdrücke, die aus dem Zimmer führten, die Treppe hinunter, vor der Haustür in die Water Street abbogen und sich nach Norden wandten, zum Ozean. »Kombiniere!«, flüsterte sie, erstaunt von ihrer eigenen Auffassungsgabe. »Der Mörder war barfuß!« Diese Erkenntnis befriedigte ihre frisch entdeckten detektivischen Fähigkeiten restlos, und Joanne hob vorsichtig die Zeitschrift von seinem Gesicht.

Hierbei handelte es sich übrigens, was für eine angenehme Überraschung, um die neue Yogalife! Womöglich ein Bonus-Heft? Aufgeschlagen war sie genau beim psychologischen Quiz, das schon teilweise gelöst war, etwas in der Art von: »Ist Yoga dein ganzes Leben?« oder »Bist du eine sexy Yogini?« Unverzüglich hockte sie sich neben die Leiche von Yoga-Frank, der sie manchmal so seltsam beäugt hatte, und begann, gestützt auf seinen von Kugeln durchsiebten Rumpf, mit großer Leidenschaft den Psychotest zu lösen, während das Blut ihre abgestoßenen Nadelabsätze umspülte. Als sie diesen Traum am nächsten Tag auf der Arbeit erzählte, ließ sie die Episode mit dem BBQueen-Boten ganz weg und analysierte genüsslich den Aspekt der Katze, der Leiche und der blutigen Fußspuren. Das war nach einhelliger Meinung »der totale Lynch« und schrie förmlich nach einem Filmdrehbuch, und als Joanne später in ihrem albernen Ford Pinto nach Hause fuhr, überlegte sie schon – obwohl das alles ja noch gar nicht sicher war –, wie sie diese Million Dollar von den Filmrechten ausgeben würde, so, dass es für alles reichte.

KAPITEL 3

Als Farah und Joanne sich kennenlernten – das war April oder sogar Mai, schwer zu sagen im Rückblick, obwohl, das lässt sich bestimmt anhand der SMS ermitteln –, da waren sie eigentlich auf einen Schlag unsterblich befreundet und verplauderten den ganzen Abend, gingen dabei die Royal Barber Street genau auf und ab und konnten sich überhaupt nicht trennen (»Du weißt ja selbst, sie hatte so ein blaues Kleid aus Velours an, und Velours scheuert ja schnell durch.« »Apropos Blau, der eine blaue Dress, mit dem ich neulich zum Yoga gefahren bin …« »Na hör mal, ich geh immer zu Fuß zum Yoga!« »Ich geh überhaupt gern, aber mit raschem federnden Schritt, also nicht langsam.« »Mein Neffe ist sehr langsam. Ich schwöre dir, einen verpennteren Arschkopf hast du noch nicht gesehen.« »Mein Neffe isst alles mit Ketchup, kannst du dir das vorstellen? Der isst Haferflocken zum Frühstück mit Ketchup, wenn du nicht dazwischengehst!«). Und immer wenn es schien, als wären die Themen ausgegangen und nichts mehr hinzuzufügen, vieles sogar schadlos abzuziehen, immer fiel dann einer von ihnen noch etwas ein (»Leider ist Ketchup TOTAL krebserregend.« »Was das betrifft, meine Tante Albie hat Knochenkrebs.« »Oh mein Gott, die Arme. Das tut bestimmt weh!« »Zum Glück ist sie religiös. Untersuchungen zeigen, dass Religiöse den Schmerz besser ertragen. Etwas Desinfektionsgel vielleicht?« »Ein bisschen, danke. Obwohl es mir leidtut um die Bakterien. Das sind lebende Wesen. Ich weiß, manchmal wirke ich wie besessen.« »Nein, wieso? Es ist dein Recht, so zu denken.« »Das ist wegen diesem Buddhismus – er hat meine Sichtweise total geändert.«), und nichts deutete darauf hin, dass die Dinge irgendwann eine solche Wende nehmen würden.

Die abendliche Stadt gluckerte in ihrer Mulde wie eine schwarze Suppe, garniert mit Glas und Licht, wild brodelnd von Verbrechen und Geheimnis; Hunde bellten, die Subway jaulte, eine Frau, die vergewaltigt wurde oder der einfach nur die Handtasche geklaut wurde, schrie fürchterlich in der Ferne. Feuerwerk verspritzte in der Dunkelheit über dem Fluss und verhieß, dass alles, alles noch geschehen konnte. Ach, man muss wissen, wie Joanne objektiv aussah, dann erst kann man das Paradoxe dieser Situation selbst akzeptieren. Vielleicht habt ihr sie schon mal gesehen, sie arbeitet in einem Friseursalon an der Station Bohemian Street, dort neben der Chase. Bestimmt ist ihr Alabastergesicht mit den ungemein fleischigen Lippen, den Johannisbeer-Wangen, modelliert wie das eines Püppchens und auch so angemalt, mit strotzenden Steilwimpern und ausdrucksvoll verdrehten Augen, das Haar im Farbton »Künstlich Nuss« mit Lack gegen widrigste Wettereinflüsse immun gemacht, einmal an euch vorbeigehuscht. Sie kleidete sich immer nach einem nur ihr bekannten Schlüssel, so etwas wie »bequem und hässlich mit einem Schuss Extravaganz«, und maskierte ihre Vorzüge durch die übermäßige Darbietung dessen, was sie besser nicht zeigen sollte. Sie mied Baumwolle, Jeans und andere Symptome textiler Banalität, besondere Wertschätzung dagegen schenkte sie eindrucksstarken Kreationen, deren opernhafte Spitze sich auf ihrem ansehnlichen Busen wie Feuerlöscherschaum plusterte; ihre Gewöhnlichkeit pflegte sie mal durch klassische Eleganz, dann wieder durch einen Hauch von Sportlichkeit zu »brechen«, und präsentierte sich letztlich doch wie eine Russin, die das ganze Jahr über Silvester gefeiert hat.

Nein, besonders attraktiv war Joanne sicherlich nicht.

Das fand Fah und sie hielt diese Ansicht auch leider für objektiv. Jo hatte dünne Beine und immer schrottige Nadeln an abgewetzten, schief gelaufenen, gleichsam schielenden Absätzen, die sie notorisch mit Nagellack nachbesserte; dieses instabile Tragwerk bog sich geradezu unter ihrem massiven Körper. Ihr Kopf saß direkt auf den Schultern, so als hätte der Schöpfer sich an ihrem Beispiel vergewissern wollen, ob die Erfindung des Halses nicht womöglich kompletter Luxus gewesen sei.

Was sie dann, so gesehen, wohl doch nicht war.

Sie hatte eine tiefe Stimme und ein Lachen, wie man es gewöhnlich im ersten Morgengrauen in Kneipen hört, in denen Sumo-Ringer ihre Siege gemeinsam mit Serienmördern feiern, denen in verborgener Mühsal nackte Weiber mit Silberblick und grob gezimmerte Drachen über den Rücken nach oben kriechen.

Sie interessierte sich für nichts und es ging ihr gut damit, sie hörte die widerlichsten, abgeleiertsten Schlager und summte sie falsch, wenn sie ihre Kundinnen frisierte; sie konnte nicht kochen und glotzte durch die Bank alles im Fernsehen, egal ob es Blow Up war oder ein Dokumentarfilm über die Brunft der Antilopen oder ein Programm über Menschen, die auf dem Orbittrek trainieren; Titel, Regisseur, Anfang und Ende der Sendungen waren ihr völlig egal, sie nahm das Fernsehen wie einen reißenden Strom von Traumgesichtern, in den sie eifrig und sinnlos eintauchte. Und schließlich: Sie benutzte nur ganz selten Desinfektionsgel.

»Jo, möchtest du ein bisschen?«, sagte Fah.

»Nein, danke.«

»Aber es ist antibakteriell.«

»Aha … trotzdem, danke.«

»Jo?«

»Ich kriege davon trockene Hände!«

»Man muss es nehmen.«

»Das sind lebendige Wesen, Fah.«

»Jo?! Hast du den Kerl gesehen, der die Haltestange angefasst hat, bevor wir in den Waggon eingestiegen sind?«

(Das war niemand, der sich nach dem Pinkeln die Hände wäscht. War Jo blind? Das war nicht mal jemand, der zum Pinkeln den Reißverschluss aufzieht.)

»Na gut, vielleicht ein bisschen.«

Außerdem hatte sie nie für irgendwas Zeit, denn wenn sie nicht grad im Salon in der Bohemian war, flog sie erfolglos auf ganz unpassende Typen. Ihre Aufmerksamkeit war stark davon in Anspruch genommen, Liebesnetze zu spannen, Einladungen an Freunde auf Facebook zu posten, Adressen und Telefonnummern herauszufinden, riskante SMS zu versenden und perfekte Zufälle zu inszenieren, bei denen sie, einen heißen Kaffee in der Hand, mit dem aktuellen Objekt ihrer Begierde zusammenstieß und sich vor allem selbst bekleckerte, nur um summa summarum die meisten Stunden darauf zu verwenden, das verbrannte Herz mit Whisky on the rocks zu kurieren und es mit großen, regenbogenbunt bestreuten Muffins zu kitten, die sie bei Lores Delikatessen kaufte …

Ja, es war wohl so, dass sie von Liebe träumte.

Auch wenn sie behauptete, es sei genau umgekehrt. »Versprich mir eins, Fah«, sagte sie eines Tages, als sie auf einen Kaffee in dieses total trendige »Pink Berry« gingen, wo alle möglichen Käuze den lieben langen Tag abhängen und der Welt ihre Außergewöhnlichkeit demonstrieren, deren Dreh- und Angelpunkt, wie sich bald herausstellt, im Brillengestell sitzt … Der Kaffee haute einen nicht um: Von wegen Geschmackssensation, sie war wohl verrückt geworden, dachte Fah, acht Dollar für einen gewöhnlichen Kaffee auszugeben. Vom Fenster hatte man den Blick auf das in der Hitze opalisierende, staubige Bath, ein einziges Chaos und Nachmittagsgewusel, Mütter mit Kindern, zerknautschten Hipstern, die bei dieser Hitze Bergsteigermützen trugen und Beutel wie alte Hodensäcke. »Versprich mir eins, Fah«, sagte Joanne. »Nie wieder werden wir irgendwelche belämmerten Typen haben, okay? Keine Typen, keine Socken, kein nervendes Eierkratzen in schlaflosen Nächten. Versprich mir das. Tod den Freiern!«

»Ehrlich gesagt frage ich mich, ob ich nicht lesbisch bin. Auf lange Sicht, wenn man so überlegt, ist da was dran, glaubst du nicht? – Warum sagst du nichts? Hast du nie überlegt, Lesbe zu sein? Meiner Meinung nach ist das furchtbar sexy.«

Hat es überhaupt Sinn zu erzählen, was dann kam? So gut wie gleich nach diesen Schwüren, die schließlich nicht Farah angeregt hatte, verliebte sich ein erbärmlicher, ja, in Fahs Augen erbärmlicher Verkäufer eines Armaturengeschäfts, angeblich Absolvent der Hungaristik, in Joanne, der keine Arbeit auf seinem Gebiet finden konnte, wir kennen das Gelaber. Typus ausgemergelter, ewig im Spinngeweb der eigenen Extremitäten verhedderter Junge, dazu mit einer spiegelnden kleinen Glatze, die er manisch hinter pfiffigen Tollen zu verbergen suchte. Das Glätzchen jedoch, vorwitzig und indiskret, von ganz eigener Intelligenz, blinkte trotz seiner Bemühungen immer wieder wie ein erlebnishungriges Ei unter dem zwar schütteren, doch buschigen Haarstroh hervor und blinzelte heiter in die Runde. Ganz zu schweigen von dem besagten, erst vor Kurzem abgelegten Eid, der nomen omen nicht von Fah angeregt war … aber überhaupt … diese Glatze … es war zum Ausrasten. Joanne war natürlich entzückt und drehte lauter, sobald im Radio die idiotische Reklame des Armaturenzentrums Tip-Tap lief, in dem er arbeitete (»Wasserhähne von Tip-Tap, kauft Wasserhähne bei Tip-Tap«), und zwang alle zum Zuhören, während sie selbst vor Wonne zerfloss. Aber Fah fand das alles schon auf der Ebene ihrer Rendezvous geschmacklos, sie fand es ekelhaft, dass dieser Bandwurm auf die Körperlichkeit ihrer Freundin spekulierte und sich auch nur Hoffnungen machte; dass er, wenn er im Kino ihre Fingerkuppen knetete und über ihre Papillarlinien strich, auch nur mit dem Gedanken spielte, geistig, ihren Körper aufzureißen mit seinem … Mehrere Male, bei zufälligen Begegnungen, hatte sie diesen Körper gerochen. Ein Geruch nach Ziegenbock, der gerade Zähne geputzt hat. Am meisten aber schmerzte und beschämte es sie, dass er auf Jo flog, während sie, Fah, nicht zu existieren schien, als wäre sie Luft.

Für sie bestand auch er, ehrlich gesagt, aus nichts anderem.

Sie wollte, dass das alles nicht wahr war; dass sich herausstellte, Jo hatte irgendwo ihre Kontaktlinsen verlegt, aber sobald sie ihren Lohn ausgezahlt kriegte, oh ja, dann kaufte sie sich neue, erkannte die Wahrheit und alles war wieder im Lot. Sie würden wieder Kaffee trinken gehen, kichern beim Anblick dieser Superschönlinge, die in Boss-Pullovern aus der Chase kamen und sich die Tausenddollarnoten für kleinere Ausgaben in die Taschen stopften … Und im Cabriolet an der Ecke wartete schon der charakteristische Typ der 20 kg leichten, von der Pest der Defäkation nicht befallenen Mädchen mit Zahnlücke, in beigefarbenen Mokassins, Kleidern aus Aprikosenpapier und Pelzen von Meerschweinembryos, Mädchen, die sich nur von Perrier-Wasser und Schokoladenduft ernähren …

»Oh Mann, meinst du nicht, die heißt Chloe?«, fragte Jo seufzend und machte trotz der neuen Linsen so große Augen, dass das mit Diskretion nicht mehr viel zu tun hatte. »Ich könnte nie so mager sein.«

»Warum nicht? Könntest du schon.«

»Dafür mag ich Flügel vom BBQueen Grill zu sehr. Ja, und Daims. Daims sind besser als Orgasmus.«

Fahs Hustenfall verstand Jo offenbar als Aufforderung zur Vertiefung des Themas, denn sie fügte sogleich hinzu: »Ich steh auf Orgasmus.« Und weiter: »Das ist so ein Gefühl von totaler Unmöglichkeit, das einen überkommt. Unmöglichkeit von allem! – He, Farah, was meinst du dazu?«

Unmöglich, dass Joanne so etwas sagte! Als wollte sie hinzufügen: »Ach, aber was weißt du schon davon?« oder »Von heute an werde ich nur Vergleiche und Anspielungen auf Dinge benutzen, von denen du keine Ahnung haben kannst« oder einfach »Aber woher sollst du das auch wissen, du hast ja nicht … oh, guck mal da!« »Wo?« »Zu spät, Farah, zu spät. Da flog so ein hübsches Vögelchen!«

Ein unmöglicher Hungarist war das, unmöglich war sein glänzendes Schädelei, das Fah nachts im Traum erschien. Sie träumte davon, wie Jo es mit lustvollen Küssen bestempelte.

Von da an boykottierte sie ihn, so gut es ging. Sie polemisierte gegen seine Ansichten, selbst wenn er beim Anblick eines Bürgersteiges sagte: »Das ist ein Bürgersteig.« Sie lachte prinzipiell nicht über seine Witze. Sie hätte kotzen können von der Aufmerksamkeit, mit der er um Jo herum war, die Verrenkungen, mit denen er ihr die Jacke reichte, als hüllte er sie in ein frisch vom Himmel gezupftes Wölkchen mit leichtem Bratengeruch, und dass er sich Geld für die Rückfahrt mit der Subway lieh. Vielsagend hob sie die Brauen und sah schweigend den beiden zu, die in ihren Augen wahrlich so wirkten wie ein spillriges Spermium, das ein Ei umtänzelt.

Sei’s drum, Gott ihr Zeuge, dass sie sich bemühte, ein korrektes Verhältnis zu wahren, auch wenn Jo ihre Treffen nicht mehr ernst nahm. Ganze Nachmittage hätten sie sich in der Mall herumtreiben lassen sollen, so auf die Art, die sie liebten; das konnten sie ohne Ende tun. Sie guckten die Matten bei Yogamart an, danach Jos Traum, die Gummistiefel, für die sie notorisch ›Geld ausgab‹, um sich schließlich in der Behinderten-Umkleide bei H &M einzuschließen, wo man zu zweit reindarf, und dort ganze Viertelstunden lang rumzukichern, zu flüstern und diese wahnsinnigen Wegwerfpullis mit Glanzfäden anzuprobieren, die sich nach einmal Waschen in ein Paar langer, weiter glänzender Ärmel verwandeln, mit denen man sich vorzüglich gürten kann, oder sie zum Seilspringen benutzen oder zum Autoabschleppen, oder auch …

(»Liebes, was meinst du dazu?« »Oh mein Gott, bloß nicht. Das macht optisch breiter.« »Es ist wunderschön!« »Scheußlich!« »Wirklich?« »Helle Farben machen optisch breiter, dunkle schmaler.« »Das sind alles feine Muster.« »Meine Mama trug ein getüpfeltes Kleid an dem Tag, als ich geboren wurde.« »Ich bin um drei Uhr nachts geboren. Deshalb kann ich jetzt bis spät aufbleiben, ohne Probleme.« »Ich werde früh wach, egal was ist.« »Vergiss es. Ich sitze bis spät und bin am Morgen völlig neben mir.« »Ich stehe früh auf.« »Ich trinke morgens ein Meer von Kaffee und bin danach ganz zittrig. Ohne das Meditieren wäre ich ein Nervenbündel.« »Möchtest du Gel?« »Danke, später vielleicht.«)