11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

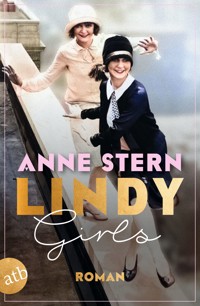

Vier Frauen, die um ihre Freiheit kämpfen – und sie im Tanz finden.

Fasziniert vom neuen Swing aus Amerika gründet die Choreographin Wally eine Tanzgruppe. Ihre Tänzerinnen findet sie in den Straßen Berlins. Doch den »Lindy Girls« bleibt der Zugang zu den großen Tanzpalästen verwehrt, denn hier haben die Männer das Sagen. Dagegen begehrt auch Sekretärin Gila auf, die davon träumt, mehr zu schreiben als das, was ihr diktiert wird. Mit ihr stößt die Industriellentochter Thea zur Gruppe, und ihre Kontakte öffnen endlich Türen. Aber dann kommt den »Lindy Girls« die Liebe in die Quere ...

Bestsellerautorin Anne Stern erzählt von vier Frauen im wilden Berlin der 1920er Jahre – atemlos, traumtänzerisch und romantisch.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 383

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Über das Buch

Berlin, 1928. Die Choreographin Wally glaubt an das Versprechen von Freiheit, das die neuen Tänze aus Amerika verheißen. Sie gründet eine Tanzgruppe – nur mit Frauen. Ihre Tänzerinnen findet sie in den Straßen Berlins, wie die junge Alice, die bislang mit Straßenkindern getanzt hat. Doch trotz aller Entschlossenheit und großer künstlerischer Innovation bleibt den „Lindy Girls" der Zugang zu den großen Bühnen verwehrt, denn hier haben die Männer das letzte Wort. Davon hat auch die Sekretärin Gila genug, die ganz anderes schreiben will als das, was ihr der Chef diktiert. Durch sie stößt schließlich Thea zu der Gruppe, auf der Flucht vor einer Ehe in Wohlstand – und Unfreiheit. Mit ihr scheint für die „Lindy Girls“ auf einmal alles möglich. Doch dann kommt ihnen etwas in die Quere, womit sie nicht gerechnet haben – die Liebe ...

Über Anne Stern

Anne Stern, geboren 1982, ist Historikerin, promovierte Germanistin und Schriftstellerin. Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin. Ihre Romane um die Berliner Hebamme „Fräulein Gold“ wurden zu SPIEGEL-Bestsellern. Ihr Roman »Drei Tage im August«, ebenfalls im Aufbau Taschenbuch erschienen, dreht sich um die bewegte Geschichte eines Berliner Pralinengeschäfts an drei Tagen des Jahres 1936. In »Lindy Girls« erzählt sie temporeich und mit ganz eigenem Sound von einer Frauentanzgruppe im Berlin der Goldenen Zwanziger.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Anne Stern

Lindy Girls

Roman

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Zitat

Kapitel 1: Gila

Kapitel 2: Wally — September 1928

Kapitel 3: Alice

Kapitel 4: Thea

Kapitel 5: Wally

Kapitel 6: Gila

Kapitel 7: Alice — September 1928

Kapitel 8: Jo

Kapitel 9: Wally

Kapitel 10: Thea

Kapitel 11: Gila

Kapitel 12: Alice — Oktober 1928

Kapitel 13: Toni

Kapitel 14: Thea

Kapitel 15: Wally

Kapitel 16: Friedrich

Kapitel 17: Alice

Kapitel 18: Gila

Kapitel 19: Wally — Oktober 1928

Kapitel 20: Thea

Kapitel 21: Jo

Kapitel 22: Gila

Kapitel 23: Alice — November 1928

Kapitel 24: Thea

Kapitel 25: Wally

Kapitel 26: Toni

Kapitel 27: Gila

Kapitel 28: Alice — Dezember 1928

Kapitel 29: Thea

Kapitel 30: Jo

Kapitel 31: Wally

Kapitel 32: Thea

Kapitel 33: Wally — Silvester

Kapitel 34: Toni

Kapitel 35: Wally

Kapitel 36: Alice — Januar 1929

Kapitel 37: Gila

Nachwort

Dank

Impressum

Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...

Dieser Tanz wirbt für sich selbst, dringt allein durch, entladet sich unter mancherlei grotesken Missverständnissen unter dem Donner der Jazzband wie ein Gewitter! Er reinigt die Tradition vom Staub der Jahrzehnte, lässt blasierte Tanzfanatiker neu entflammen, zeigt der tanzbegeisterten Menge den Rhythmus, der ihrem Leben, Fühlen, Denken entspricht, und hört auf den Namen »Charleston«.

Katharina Rathaus (1926)

Kapitel 1

Gila

Leise und beharrlich klirrt Glas an Glas, in zartem Reigen. Auf den Tischen und dem Regalbord hinter der spiegelnden Bar tanzen die Champagnerkelche, berühren einander immer wieder und klingeln sacht. Die Perlen, die in der goldenen Flüssigkeit schweben, steigen an die Oberfläche, als wollten sie auf keinen Fall verpassen, was gleich hier im Saal geschehen wird. Doch schon zerplatzen sie seufzend am Rand des Kristallglases unter dem künstlichen Sternenhimmel.

Der Klang der Trompeten jubelt über die Gäste in Abendgarderobe hinweg und scheucht alle auf. Sofort fahren die samtigen Klänge der Saxophone dazwischen, dann das Fanal der Posaunen. Der Bassist mit der Schiebermütze schmiegt seine Wange an den Hals des Instruments und greift in die Saiten des Kontrabasses. Ein anderer Musiker spielt einen Trommelwirbel, und die Gäste, die in Smokingjacken und Flapperkleidern aus Seide an den Tischchen ringsum sitzen, beginnen wie auf ein Zeichen in ihren roten Polstersesseln hin und her zu schwingen und mit den Fingern zu schnippen. Elektrisiert zittern die Federboas der Damen im Windstoß, der durch den Saal zu streichen scheint. Und der Rhythmus ergreift alles gleich einer gewaltigen Woge.

Da kommen die Girls herein. Acht Mädchen in silberdurchwirkten Trikots, mit schwingenden Fransen an den Hüften und Perlenstickerei auf den Oberteilen, die im Licht des Kronleuchters schimmern. In gerader Linie laufen sie leichtfüßig auf die Bühne, mit lachenden Gesichtern und biegsamen Körpern, und Beifall brandet auf, nimmt sie in Empfang. Die Trompeten jubeln, und die Tänzerinnen kreisen die Becken, schütteln Schultern und Hände, trommeln mit den Füßen auf die Bodenbretter. Sie gleichen einander fast vollkommen in ihren glitzernden Kostümen, mit den kinnlangen Frisuren, den langen Wimpern, und doch ist jede von ihnen einzigartig. Wie sie die Beine werfen! Ihre langen schlanken Glieder scheinen aus Gummi arabicum …

»Fräulein Neumann?«, höre ich eine Stimme hinter mir. Blitzschnell ziehe ich das halb beschriebene Blatt aus der Walze meiner Schreibmaschine und knülle es zusammen.

»Voller Rechtschreibfehler, Herr Meier«, sage ich achselzuckend zu meinem Chef und lächle honigsüß, »ich weiß nicht, wo mir heute der Kopf steht.«

»Sie träumen wohl wieder vom Wannsee, mein Fräulein«, sagt er nachsichtig (Gilachen nennt er mich nur, wenn niemand in der Nähe ist). Er zwinkert mir zu, weil er denkt, keiner sähe es. Dabei weiß ich genau, dass die Kollegen an den Tischen ringsum über die Papierberge und Schreibmaschinen verstohlen zu uns rüberschielen. Er wartet auf ein Zeichen von mir, dass ich mich an unseren Segeltörn vom vergangenen Sommer erinnere, aber ich lasse ihn nicht so leicht von der Angel.

»Man hört, dass im Herbst auf dem Grund des Sees ein Ungeheuer lebt«, sage ich, und jetzt ist ein bisschen Ängstlichkeit in meiner Stimme, genug, dass es ihn rührt. Dunkle Wagen fahren draußen auf der Friedrichstraße vorüber, und die blasse Novembersonne scheint auf die lackierten Karosserien und wirft helle Tupfen hinauf zu den Fenstern bis in den Redaktionsraum. Sie wandern wie müde Lichtzeichen über unsere Gesichter.

»Menschenskind«, sagt der gesprenkelte Chef zu mir. »Mein lieber Schwan! Sie haben eine blühende Phantasie!«

Was Herr Meier nicht ahnt, ist, dass ich vor lauter Einfällen sogar beinahe platze. Vor allem, seit ich Thea kenne und die Lindy Girls getroffen habe. Was ich eben schrieb, ehe er mich störte, und was ich leider zerknüllt habe, damit er es nicht sieht, könnte der Anfang eines Romans sein. Das ist doch etwas anderes als dieses ewige Es war einmal. Damit begannen früher die Märchen, die sie uns erzählten – unsere Mütter und Großmütter und die Nachbarinnen in den Küchen. Im Sommer unten im Hof, während die Zugehfrau auf die Teppiche eindrosch und wir Kinder uns zu ihren Füßen drängelten, um kein Wort zu verpassen. Es war einmal, und dann kamen die Geschichten von den Prinzessinnen und den verwunschenen Königssöhnen, den glänzenden Ballsälen, wo sich die geputzten Paare sittsam im Kreis drehten, und von dem Ritt auf dem weißen Schimmel des Helden heim zum Märchenschloss.

Aber für solche Geschichten interessiere ich mich nicht. Es ist doch furchtbar albern, dass es immer nur die Männer sind, die uns Mädchen retten sollen, obwohl das schon lange nicht mehr so ist. Wir chauffieren heute selbst den Wagen, wir gehen zum Boxtraining und hauen unseren Gegnern auf die Nase, wenn es sein muss. Und wir tanzen, wie es uns gefällt.

Vor ein paar Jahren hätte ich gelacht, wenn mir einer in der Redaktion gesagt hätte: Du, kleines Mädchen da an der Schreibmaschine, Gila Neumann – du wirst eines Tages anfangen, einen Roman zu schreiben. Auf dieser hübschen, glänzenden Torpedo, mit der du jetzt die Briefe tippst, die dir der Chef diktiert. Und die du nur sehr vorsichtig zu korrigieren wagst, um ihn nicht in seiner männlichen Eitelkeit zu kränken. Höchstens den falschen Komparativ glattstreichen wie ein Hemd beim Bügeln, so großzügig darf man schon sein. Übrigens auch, wenn der Chef einsam ist und in der Mittagspause ein wenig deine Hand halten möchte …

Das kleine Fräulein Neumann hat einen bemerkenswert schnellen Anschlag, finden sie. Den flinkesten von allen Sekretärinnen in der ganzen Zeitungsredaktion. Und manchmal reißen sie sich regelrecht um mich, damit ich ihre Schriftstücke schreibe und nicht etwa das nervöse Fräulein Stiefel. Oder, noch schlimmer, Fräulein Bentheim, die so langsam tippt, dass man dabei einschläft.

Na, ich bin immer schon schnell gewesen! Ich kann doch gar nicht anders. Wenn es sich nicht wie ein Wettrennen anfühlt, dann langweilt es mich sofort. Und Langeweile ist für eine junge Frau das Tödlichste, sagen die Leute. Dann verdorrt sie viel zu früh an ihrem Platz hinter der Maschine. Ihr Teint wird faltig und matt, und ihre Taille verliert die Biegsamkeit. Im schlimmsten Fall geschieht das, ehe sie jemanden zum Heiraten findet. Vorzugsweise einen der Chefs, was für unsereins besser scheint als ein Tombolagewinn auf dem Jahrmarkt.

Herr Meier ist schon verheiratet, jeden Tag um Punkt elf Uhr geht sein Telefonapparat, und dann säuselt er zehn Minuten lang an seinem Platz hinter der Glasscheibe mit Frau Meier und wird rot dabei. Ich vermeide so lange jeden Blick zu ihm, was geht mich seine Ehe an? Mein Teint ist frisch, und Säuseln ist nicht meine Art.

Dass ich einen Roman schreiben will, so wie die anderen Frauen, die das heute auch wagen, verrate ich vorerst niemandem. Dabei tun es ja alle. Vicki Baum bei Ullstein, Gabriele Tergit, oder sogar die Hessel von der Frankfurter Zeitung … Das Schreiben ist Tagesgeschäft in Berlin geworden, vor allem hier in der südlichen Friedrichstadt im Zeitungsviertel. Und ein Roman ist nichts Großes mehr wie früher, eigentlich gar keine Kunst. Eher zum Hinunterschlingen wie eine Käsestulle. So eine Stulle zu schmieren, das werde ich doch können? Auch der junge Chef, Herr Schneyder, schreibt, hörte ich. Übers Skifahren in Silvretta Montafon, können Sie das glauben? Angeblich hat er dort Hemingway getroffen. Es ist eigentlich zum Lachen. Und Herr Broszinski aus dem Feuilleton schreibt Kurzgeschichten, ach! – eigentlich alle Journalisten wollen Literaten sein. Natürlich nicht die Tippfräuleins wie ich, die in der Redaktion nur fürs Formelle da sind und nicht so fürs Künstlerische. Aber das lässt sich ja ändern, schließlich sind wir in Berlin, und es ist das Jahr 1928. Was soll da nicht möglich sein?

Ich habe außerdem einen Vorteil gegenüber all den kleinen Herren, die hier zwischen den Druckfahnen der Mittagsausgabe und kaltem Kaffee sitzen und auf Inspiration warten. Ich habe eine Idee! Und ohne Idee keine Geschichte, das weiß jeder. Wenn die Leute einen Roman über Alpenpisten und Schussabfahrten und sonnenglitzernden Schnee lesen wollen, dann doch sicher auch über diese Mädels? Es ist noch nicht lange her, dass ich Thea aufgelesen und bei mir aufgenommen habe, und sie hat mir die rothaarige Alice und all die anderen vorgestellt. Sogar Wally Kaluza, ihre Tanzlehrerin, habe ich getroffen und die Lindy Girls seitdem oft tanzen sehen. Und ich kann an nichts anderes mehr denken.

Diese Geschichte wird auch glitzern, da bin ich sicher. Die Mädchen auf der grell angestrahlten Bühne einer Friedrichstraßen-Revue, mitten in Berlin! Die schimmernden Sektflöten und die funkelnden Röckchen der Girls mit den langen Beinen und bloßen Armen im elektrischen Licht, und unter ihnen das Palastorchester. Das Juchzen und Jaulen der Trompeten, das Stampfen der Zuschauer … Ich lasse es mir nicht ausreden, das ist bester Stoff für eine Geschichte über uns Frauen, die etwas aus sich machen wollen. Warum auch nicht?

Also eben kein Es war einmal, sondern lieber ein Toi, toi, toi! Rasch etwas Spucke über die Schulter und – Vorhang auf!

Kapitel 2

Wally

September 1928

Wally schnalzte mit der Zunge. »Was glaubt ihr, was ihr hier macht – Entspannungsübungen?«, rief sie. »Höher mit den Beinen, verdammt noch mal!«

Sie eilte am langen Spiegel vorbei und riss den Arm des Grammophons von der drehenden Platte. Vorwurfsvoll quietschte die gleichzeitig klagende und treibende Klarinettenmelodie der Jazz Wizards ein letztes Mal auf einem hohen Ton, ehe der Rhythmus erstarb.

Die sechs Mädchen in knappen Sporttrikots, die eben in einer kleinen Reihe die Beine nach vorn geworfen hatten, hielten inne, ihre Glieder erstarrten mitten in der Bewegung. Die jungen Gesichter waren die reinsten Spiegelbilder ihrer Persönlichkeiten, dachte Wally gereizt. Marie und Gertrud, die ewig Schüchternen, wirkten verlegen, ja schuldbewusst, was Wally mit einer gewissen Befriedigung wahrnahm. Hedi und Jutta dagegen rollten aufsässig mit den Augen, die eine so hellblond wie die andere dunkel. Margot, das blasse Gesicht von schwarzen, kinnlangen Haaren umrahmt, sah starr und hochmütig vor sich hin, und Clementine, mit achtzehn Jahren das Nesthäkchen, hatte wohl gar nicht mitbekommen, dass das Training unterbrochen worden war. Sie tanzte ein paar Schritte weiter, ehe sie aus ihrer Traumwelt zurück in die Wirklichkeit plumpste und verdutzt stehen blieb wie ein neugeborenes Fohlen vor einem elektrischen Zaun.

Das sollte Wallys neue Charleston-Gruppe sein, die das Berliner Publikum zum Ausrasten und die Herzen der Zuschauer zum Bersten bringen wollte? Niemand, nicht einmal jemand mit mehr Geduld als Wally, konnte das nach dieser Probe heute nur eine Sekunde glauben.

Atmen nicht vergessen, betete sie sich stumm vor. Im Geiste zählte sie von zehn runter auf null, bis sie spürte, dass ihr Unmut sich legte. Ihr Jähzorn hatte ihr schon oft genug die Suppe versalzen. Und sie wusste, dass sie sich nur deswegen so aufregte, weil das hier alles war, was sie sich je gewünscht hatte. Weil viel davon abhing, dass sie jetzt das Richtige tat und die Mädchen und sich selbst nicht unter Wert verkaufte. Sie glaubte an ihre Idee, aber sie musste sichergehen, dass es nicht beim Glauben, Hoffen, Warten blieb, sondern dass darauf handfeste Taten folgten.

»Mädchen«, sagte sie versöhnlicher, baute sich mit ihren ganzen Einmetereinundsechzig vor ihren Tanzschülerinnen auf, »was soll das denn sein?« Sie versuchte zu lächeln, doch es wurde eine Grimasse. »Ihr eiert hier herum, als seien das eure ersten Walzerschritte bei einem Tanztee in Heringsdorf.«

Nun wirkte sogar Margot betreten, und Hedi und Jutta wechselten einen schnellen Blick.

»Entschuldigung, Fräulein Kaluza«, murmelte die dunkelblonde Marie, und die anderen fielen ein.

»Tut uns leid«, brummten sie, ließen verlegen die Arme hängen und sahen unter gesenkten Wimpern zu ihr herüber. Eine Schar Hühnerküken, dachte Wally, aber was war dann sie? Die Glucke? Das wäre ja noch schöner! Nichts an ihr war mütterlich, und um keinen Preis wollte sie den Eindruck erwecken, sie sei weich und nachgiebig.

»Schon gut«, sagte sie und bemühte sich um angemessene Strenge, gepaart mit Komplizenschaft. »Wir sind ja hier nicht zum Spaß. So kann ich euch doch niemals in den Varietés anbieten. Nicht mal in einer Kaschemme in Kreuzberg, geschweige denn auf größeren Bühnen. Und da wollt ihr doch hin? Habt ihr mir das nicht alle in die Hand versprochen?«

Sie sah jeder einzelnen der Reihe nach in die Augen, bis fast alle die Lider senkten. Nur Jutta hielt ihrem scharfen Blick bis zum Schluss stand, und Wally nahm sich vor, mit ihr in den nächsten Tagen unerbittlich zu sein, um den Ansatz von Rebellion, den sie da in den kleinen dunklen Knopfaugen blitzen sah, im Keim zu ersticken.

»Oder irre ich mich?«, fragte sie mit hochgezogenen Brauen, als keine Antwort kam.

»Nein, Fräulein Kaluza«, murmelten die Mädchen und trippelten in den glitzernden Absatzschuhen auf und ab. »Sie haben recht«, piepste Marie, und ihre wasserblauen Augen wirkten verdächtig blank.

Wally rollte innerlich mit den Augen. Wieder einmal war sie zu weit gegangen und hatte die jüngeren Mädchen zum Weinen gebracht. Dabei war dies doch das Letzte, was sie wollte. War denn ein bisschen Feuer für ihre Idee, nur etwas Hingabe, zu viel verlangt?

»Das wird schon«, sagte sie lahm zum Trost und ging zum Grammophon hinüber. »Aber jetzt ein bisschen mehr Elan und Körpereinsatz, wenn ich bitten darf.«

Sie wählte eine andere Platte, legte sie auf, schwenkte den silbernen Tonarm und setzte die Nadel in die Rille. Die Musik schwoll wieder an, Blech schmiegte sich ans Schlagwerk, und die leicht quakende Stimme von Billy Hillpot flocht sich dazwischen. Let’s misbehave, flehte der Sänger, und die rasanten Klänge der Bigband, die Chicago-Jazz spielte, rollten durch den Probensaal. Wally spürte jeden einzelnen Ton wie ihren eigenen Herzschlag, und sie musste sich beherrschen, nicht sofort selbst anzufangen, mit den Hüften zu schwingen und ein paar Tanzschritte hinzulegen. Musik jeder Art hatte diese Wirkung auf sie, sie war ihr Motor, Antrieb, lebendiger Puls.

Auch auf die Tänzerinnen schien das neue Lied schnell überzugehen. Sie nahmen wieder Aufstellung und begannen die Choreographie von vorn. Federnd bogen sie die Taillen zu den pochenden Rhythmen und dem Jaulen der Blechbläser und der Klarinette, verrenkten elegant die Arme über dem Kopf und schüttelten die Hände, als seien ihre Gelenke aus Gummi und nicht aus Knochen, Sehnen und Muskeln. Sie flogen im Step-Schritt mit den Füßen über den Boden, als hätten sie Kufen unter den Sohlen und glitten über spiegelndes Eis. Dann warfen sie die Beine synchron nach vorn. Zwölf schlanke Mädchenbeine wirbelten hinauf, hinunter, nach rechts, nach links – höher diesmal! Wally spornte sie an und atmete insgeheim auf, als sie den Fortschritt bemerkte. Na also, es ging doch!

Talent hatten diese sechs Mädchen. Aber das war nun einmal nicht alles, war eigentlich nur der kleinste Teil, wenn es um Erfolg ging. Talente gab es genug in dieser großen, hungrigen Stadt, in der so viele auf der Suche nach einer Geldquelle waren, nach einem Ausweg aus dem Joch des Alltags. Was zählte, waren Hingabe, Unterwerfung unter die Kunst und die Bereitschaft zur Knochenarbeit – jeden Tag, oft bis spät in die Nacht. Man musste das Talent hervorlocken, in die gewünschte Form schmieden und mit Fleiß und Spucke zu einem Sieg nach dem anderen führen.

Und da kam sie ins Spiel, dachte Wally und warf einen verstohlenen Blick in den Spiegel, wo hinter den tanzenden und endlich schwitzenden Mädchen ihr eigenes Bild herumspukte. Sie war zwar klein, aber niemand sollte es je wagen, sie zu übersehen. Nicht umsonst hatte sie bei den Mädchen den Spitznamen Der General. Obwohl keine sich trauen würde, sie offen so zu nennen, hörte Wally den Namen in ihrer Tanzschule oft genug im Flüsterton, anstatt jedoch deswegen beunruhigt zu sein, amüsierte, ja freute es sie. Es zeigte ihr, dass sie auf dem richtigen Weg war, aus diesen Rohdiamanten etwas zu formen, das am Ende funkeln und sprühen würde. Sie durfte nur den Bogen nicht überspannen, denn aus Furcht wurde keine Kunst.

Noch einmal sah sie in den Spiegel und wischte sich eine Locke hinters Ohr. Die blonden Haare und blauen Augen waren für die meisten Menschen ein unübersehbarer Hinweis auf ihre schlesische Herkunft. Und spätestens ihr rollendes R in manchen Worten verriet sie – sie hatte es sich auch nach vielen Jahren in Berlin nicht abgewöhnen können. Doch wahrscheinlich war es genau diese leichte Härte in der Stimme, die ihr nicht zuletzt den Respekt ihrer Schülerinnen einbrachte. Was sie sagte, galt – sie würde sich nichts anderes einreden lassen.

Rasch trat sie zu Jutta, die gerade eine komplizierte Charleston-Figur mit tief gebeugten Knien ausführte. Die junge Frau mit dem schwarzen kurzgeschnittenen Lockenkopf formte ihre schlanken Beine abwechselnd zu einem O und einem X und hielt dabei die Arme mit abgespreizten Handgelenken von sich fort, als habe jemand sie in der Taille entzweigeschnitten. Es sah aus, als tanzten zwei halbe Körper einzeln für sich, jedoch genau aufeinander abgestimmt. Jutta gelang es fast perfekt, aber Wally würde dem Mädchen heute nicht die kleinste Unachtsamkeit durchgehen lassen.

»Hör auf, mit den Armen zu wedeln wie ein Verkehrspolizist«, sagte sie streng zu ihr. »Du sollst deine Zuschauer verführen, nicht ihnen Befehle erteilen.«

Wie aufs Stichwort forderte das Grammophon wieder Let’s misbehave!, und Wally bog die schmalen Hände ihrer Schülerin nach unten statt nach oben, so dass Juttas Miene sich einen Moment schmerzlich verzerrte. Doch sie biss sich auf die Lippen, lächelte und tanzte weiter. Ihre Knie drehten sich immer wieder auf, dann ein, ohne dass ihre Besitzerin sich etwas von der Anstrengung anmerken ließ. Wally quittierte es mit einem kurzen, anerkennenden Nicken. Jetzt hatten Juttas Arme genau die richtige elegante Krümmung, wie man sie auf den Photographien der berühmten Revue-Girls aus Amerika und England sah. Oder auf der Bühne des Admiralspalasts gleich hier um die Ecke, wo die Tiller Girls in immer neuen Spektakeln für Furore sorgten. Mit fast unmenschlicher Präzision wirbelten die beliebten Tänzerinnen Abend für Abend über die riesigen Bühnen des Berliner Revuepalasts und brachten die ungläubigen Zuschauer zum Toben. Jede kleinste Bewegung war synchron, als gehorchte jedes einzelne Girl einem unhörbaren Kommando, dem keine von ihnen entrinnen konnte.

Diese Maschinen in Menschengestalt, wie es in allen Zeitungen hieß, waren ungeheuer erfolgreich. Aber was Wally für ihre eigene kleine Tänzerinnengruppe im Sinn hatte, war nicht diese Art zu tanzen. Als sie einmal in einer solchen Revue gewesen war, hatte der Tanz der Tiller Girls sie auf fast unheimliche Weise an die Ekstase der Maschinen-Maria aus Metropolis erinnert. Der Film des Regisseurs Fritz Lang war im vergangenen Jahr überall in den Lichtspieltheatern Berlins gespielt worden und hatte Wally mit seinen düsteren Visionen von einer möglichen Zukunft tief verstört, in der das Individuum nichts zählte, die Massen und ihre Maschinen hingegen alles.

Wally wollte etwas anderes, das man auf den großen Bühnen der Stadt bisher nur selten sah. Es hing mit dem zusammen, was Wally einst als junge Frau bei ihrer eigenen Tanzlehrerin gelernt hatte. Dass Tanzen nichts mit Gleichschritt und Marschieren zu tun hatte, und noch weniger mit der absoluten Unterwerfung des Einzelnen unter die Gesetze der Masse. Sondern vielmehr mit der Befreiung des Körpers, um dem Innersten des Menschen Ausdruck zu verleihen. Und nicht zuletzt bot dieser Tanz, den sie so liebte und den man solo ebenso wie in einer großen Gruppe tanzte, aber nicht als Paar, eine verlockende Aussicht auf die dringend notwendige Befreiung der Frauen.

Doch sie würde sich hüten, diesen herumhüpfenden jungen Heuschrecken hier im Saal die gefährliche Idee von Freiheit einzupflanzen. Erst einmal musste man sich unterordnen können, ehe man an Ausbruch und Befreiung auch nur denken durfte.

Noch mehr als eine Stunde lang übte sie mit den Mädchen die immer gleichen Schritte und Sprünge, ließ sie zu dröhnender Jazzmusik tanzen, trieb sie unerbittlich an, korrigierte und schimpfte auch ab und zu. Sie lobte nur sparsam. Zu viel Zuckerbrot war riskant und drohte zu Hirngespinsten zu führen.

Draußen vor den Fenstern, die zum Weidendamm in Richtung Kanal hinausgingen, kroch die sanfte Dämmerung heran, doch Wally ließ nicht locker. Sie spornte die Mädchen an, bis alle japsten, sich den Schweiß von den Nasenrücken wischten und endlich mit hochroten Wangen zu Höchstleistungen aufliefen. Erst, als selbst Clementine die wirbelnden Steps und Kicks am Ende der Choreographie fehlerfrei ausführte, klatschte Wally hart, aber anerkennend in die Hände.

»Schluss für heute«, sagte sie. »Morgen machen wir weiter. Pünktlich wie immer, bitte, meine Damen.«

Die Mädchen zogen die Mäntel, die ringsum auf Stühlen hingen, über ihre Trikots und verließen schwatzend, Arm in Arm, den Saal. Wally schaltete das Grammophon aus, als sie im Spiegel bemerkte, dass zwei der Mädchen auf sie warteten.

Sie drehte sich um. Hedis und Juttas Wangen waren erhitzt, die Trikots schweißdurchtränkt. Jutta hatte sich auf den Boden sinken lassen und den rechten Schuh ausgezogen. Ihre Zehen waren feuerrot, und sie rieb sich mit einem Stirnrunzeln die schmerzenden Stellen. Wally wusste genau, wie es sich anfühlte, wenn man sich die Füße wundgetanzt hatte. Aber gerade, weil sie es selbst so viele Male durchgemacht hatte, versagte sie sich das Mitleid, das in ihr aufstieg. Schmerz gehörte dazu, wenn man Außergewöhnliches erreichen wollte. Er gehörte überhaupt immer zum Leben dazu, und je eher eine junge Frau das lernte, desto besser war es für sie.

»Wollen Sie beide gar nicht nach Hause gehen?«, fragte sie.

»Mein Chef gibt mir morgen nicht für die Probe frei, Fräulein Kaluza«, sagte Hedi und setzte einen aufsässigen Gesichtsausdruck auf. »Er sagt, er könnte sich jederzeit eine neue Sekretärin suchen, wenn ich weiter so oft freie Tage haben will.«

Wally sah sie an.

»Und ich mir eine neue Tänzerin«, sagte sie ruhig und zog die feinen blonden Augenbrauen hoch. »Ich zwinge dich zu nichts, aber du musst wissen, was du willst.«

Hedi schwieg. Jutta, die vorsichtig ihren Schuh wieder über den wunden Fuß gestreift hatte, stand mühsam auf und berührte ihre Freundin zart am Ellenbogen.

»Meine Damen«, sagte Wally etwas freundlicher, »gehen Sie nach Hause, ruhen Sie sich aus.«

»Komm«, sagte Jutta zu Hedi, »hier beißt du auf Granit.« Sie warf Wally einen vorwurfsvollen Blick zu und zog die Freundin hinter sich her auf den dunklen Flur hinaus.

Wally sah ihnen nach und schüttelte sacht den Kopf. Hedi hatte eine Stelle in einem Büro, Jutta arbeitete als Kindermädchen bei einer Familie. Beide kamen nicht immer zur Probe, weil sie Überstunden machen mussten oder nicht frei bekamen. Wally verstand, dass alle Mädchen Geld verdienen mussten, um sich über Wasser zu halten. Solange sie selbst kein Engagement an Land zog, flossen keine Einnahmen. Und sie hatte bei Weitem nicht genug Ersparnisse, um die Mädchen ins Blaue hinein zu bezahlen. Doch ohne hartes, tägliches Training würde es nichts werden mit ihrer Tanzgruppe, für die sie noch nicht einmal einen Namen hatte und von der sie dennoch fast besessen war.

Die Idee hatte sie schon lange verfolgt, seit vielen Jahren, aber immer hatte etwas dagegen gesprochen. Natürlich vor allem die Finanzen. Doch nun hatte sie endlich ihren Mut zusammengenommen. Sie wurde nicht jünger, und je mehr Jahre vergingen, desto drängender wurde ihr Gefühl, dass es noch anderes geben musste als ihre kleine Tanzschule mit diesen immer neuen und dabei stets gleichen jungen Gesichtern, die in tänzerischem Taumel an ihr vorbeizogen und von denen sie keines fassen konnte. Es gelang ihr, sich mit dem Tanzunterricht über Wasser zu halten, aber mehr auch nicht. Das konnte nicht alles gewesen sein! Die Welt musste noch etwas für sie bereithalten – ehe sie zu alt wäre. Zu alt zum Tanzen, zu alt für die Kunst, zu alt für ein neues Leben.

Also hatte sie die besten ihrer Schülerinnen ausgewählt und sie gefragt, ob sie am Abend extra Stunden nehmen würden – gratis –, um ihre Fähigkeiten im Charleston zu vervollkommnen und in absehbarer Zeit bei kleinen Bühnen anzuheuern. Was Wally den Mädchen nicht gesagt hatte, war, dass sie eigentlich jeden Tag im Vorbeilaufen zum Admiralspalast schielte, ins Foyer des Central-Hotels mit dem beliebten Wintergarten oder zum Großen Schauspielhaus am früheren Zirkus hinter dem Schiffbauerdamm. Dort, unter dem künstlichen Sternenglanz der elektrisch beleuchteten Decken, in den großen Tanzpalästen der Stadt, lag das Ziel ihrer Träume. Aber das zuzugeben wäre für eine Frau ihres Alters – immerhin war sie sechsunddreißig geworden und wahrhaftig erwachsen – nicht angemessen. Solche Flausen konnte man mit achtzehn oder zwanzig haben, Wally indes wusste längst, dass sich Träume dieser Art nur äußerst selten erfüllten.

Aber wenn doch, dann in einer Stadt wie Berlin, dachte sie und schlüpfte in ihren Mantel. Wo es – wenn die Dämmerung in den Straßen stand, wenn der Mond aufs Kanalwasser fiel, wenn der Klang der Saxophone lockend wie Sirenengesang aus den Kellerlokalen auf die Straße zog – plötzlich so schien, als öffnete sich der Durchlass zwischen Wirklichkeit und Traum einen winzigen Spalt. Wally konnte dann manchmal nicht anders, als hindurchzulugen, um zu sehen, was sich dahinter verbarg.

Es klopfte barsch, und Wally zuckte zusammen und ging zur Tür. Draußen stand Frau Dünnbier, die Frau des Hausbesitzers. Sie war eine kugelförmige Erscheinung, mit fleischigen Armen und einem grauen Turban, den sie um ihr schütteres weißes Haar geschlungen hatte. In der Hand hielt sie einen tropfenden Wischmopp.

»Frollein«, sagte sie mit einer Stimme wie ein Reibeisen, »es is Zahltag.«

»Ach!«, sagte Wally, der siedendheiß einfiel, dass schon September war. »Das hätte ich beinahe vergessen.«

»Tja, ich nicht«, antwortete Frau Dünnbier und klopfte mit dem Stiel ihres Mopps auf den Boden wie ein mahnender Präzeptor. »Und das Geld für die Kohlen schulden Sie auch noch. Jetzt kommt bald wieder die kalte Saison.«

»Ich bringe es Ihnen morgen«, sagte Wally, während durch ihren Kopf eine Reihe von Zahlen taumelten. Sie waren alle bedrohlich und leuchteten tiefrot. »Einverstanden?«

»Hab wohl keine Wahl«, sagte Frau Dünnbier und verzog den Mund von mürrisch zu grantig. »Weil Sie es sind, Fräulein Kaluza.«

»Danke«, brachte Wally heraus, setzte ein hochmütiges Gesicht auf und schlüpfte an der stämmigen Frau vorbei. Sie schloss den kleinen Saal im Souterrain des Hauses Am Weidendamm 5 mit zitternden Fingern ab, den sie seit vielen Jahren für ihre Tanzschule mietete – früher war er ein Kohlebrikettlager gewesen. Ärgerlicherweise rutschte ihr das Schlüsselbund aus den Fingern und knallte scheppernd zu Boden.

»Getrunken haben Sie aber nicht?«, fragte Frau Dünnbier und tauchte den Wischmopp mit verächtlicher Miene in die trübe Brühe, die in ihrem Putzeimer schwappte.

Schön wär’s, dachte Wally und hob schnell den Schlüssel auf. Sie eilte zur Treppe.

»Guten Abend«, sagte sie und bemühte sich um so viel Selbstbeherrschung in der Stimme, wie sie nur aufbringen konnte.

Der Wischmopp knallte schmatzend aufs Linoleum, und Wally hechtete die wenigen Stufen hinauf, während ihr die englischen Liedzeilen von Cole Porter durch den Kopf wirbelten, die sie eben wieder und wieder gehört hatte. If you’d be just so sweet and only meet your fate, dear – Wally rutschte mitten in einem Swing-Schritt beinahe auf der frisch gewischten Treppe aus, doch sie fing sich und stieß die Haustür auf –, it would be the great event of nineteen twenty-eight, dear.

Draußen umfing sie kühle Abendluft, ein feuchter Nebel stand über dem Spreekanal. Sechs Tänzerinnen, dachte sie. Es war ein Anfang, aber es reichte nicht. Mindestens zwei weitere Mädchen brauchte sie, eine Achterreihe machte mehr her. Zwei spezielle Mädchen müssten es sein, die in Wallys funkelndem Collier aus Rohdiamanten brillieren und es noch mehr zum Strahlen bringen könnten. Dann würde sie, wie in Porters Lied, endlich ihr Schicksal finden, auf das sie schon so lange wartete. Oder wartete es irgendwo da draußen auf Wally?

Kapitel 3

Alice

»Du trommelst schon wieder«, sagte Hildchen augenrollend, und Alice biss sich auf die Lippen und zwang sich, die Füße still zu halten.

Sie stand neben der jungen Kollegin und den anderen Frauen in der Fabrikhalle an der Werkbank und nahm in gleichmäßigem Rhythmus ein glänzendes Spulengehäuse aus dem Korb vor sich, setzte es in den Greifer und reichte das zusammengesetzte Teil nach rechts weiter. Hildchen verkuppelte geschickt beides miteinander, um den fertigen Greifer danach wieder nach rechts in die wartenden Hände der Nebenfrau zu geben.

Alice konnte nicht bis ans Ende der langen Halle sehen. Doch sie wusste, dass dort nach unzähligen weiteren Arbeitsschritten aus den vielen verchromten Teilen schließlich das fertige Zwischenprodukt entstand. Der elegante Korpus der Doppelsteppstichnähmaschine Perfecta – das Aushängeschild der Nähmaschinenfabrik in den Berliner Sophienhöfen.

Wenn Alice auch nur eine Sekunde die brennenden Augen schloss, hatte sie das Gefühl, die Geräusche in der Halle ergäben alle zusammen die reinste Musik. Das Klimpern von Metall, das Hebeln und Hämmern an den Werkbänken weiter vorn, das Schnappen der Schiffchen, wenn sie einrasteten, das Surren der Gurte, die an Spulen von der Decke hingen und sacht in der zugigen Luft zitterten – all das wurde zu einer geheimen Melodie, die nur sie hören konnte. Auf wundersame Weise griffen die Töne, das Rasseln und Rollen, das Klappern, Schnalzen und nicht zuletzt das Seufzen der Arbeiterinnen ineinander und formten einen Klang, in dem sich Alice schnell verlieren konnte, wenn sie nicht achtgab. Und dann geschah es ganz von allein, dass sie mit ihren derben Stiefeln den Takt dazu auf den fleckigen Boden klopfte. Auch wenn das Trommeln Hildchen neben ihr wahnsinnig machte. Doch der Puls in ihr ließ sich nicht abstellen.

Alice riss sich zusammen und sah auf ihre Hände hinab. Greifen, einsetzen, einrasten lassen, weiterreichen. Greifen, einsetzen, einrasten lassen, weiterreichen. Greifen, einsetzen … Oh yes, we have no bananas, we have no bananas today. We’ve got string beans, and onions, and big juicy lemons …

»Himmel!«, rief Hildchen und deutete vorwurfsvoll auf Alices Füße, die sich erneut selbstständig gemacht hatten. »Warst du etwa gestern wieder tanzen, du Jazz-Nudel?«

Alice hielt einen Moment inne und lächelte.

»Bei Mutter Erdmann an der Sophienecke gab es spätabends ein Gratiskonzert«, flüsterte sie, »im Keller. Allerdings weiß ich auch, warum es gratis war. Nichts weiter als ein oller Kammbläser und ein Tamburin.« Sie hob die Achseln im Arbeitskittel. »Aber fein war es trotzdem!«

Hildchens Wangen röteten sich vor Neugier. »Hast du wieder diesen hübschen Kerl getroffen, mit dem du neulich getanzt hast?«, fragte sie aufgeregt.

Alice lachte leise.

»Wo denkste hin?«, fragte sie und griff wieder nach einer Spule. »Ich tanze nicht zweimal mit dem Gleichen, sonst kommen die Männer auf dumme Gedanken.«

»Was wäre denn so falsch an ’nem richtigen Kavalier?«, fragte Hildchen. »Ich fände es knorke, wenn mich einer ausführen würde. Dann könnte ich endlich heiraten und käme hier raus, ehe ich alt und krumm bin.« Sie deutete verächtlich um sich. »Oder willst du etwa nicht hier weg?«

Alice sah sich ebenfalls um. Es war ein Glücksfall, dass sie seit letztem Jahr in der Nähmaschinenfabrik Arbeit hatte. Nur, weil der Firmeneigentümer den Korbflechter Max Margoniner gekannt hatte, hatte er dessen verwaister Tochter eine Anstellung angeboten, damit sie nicht auf der Straße landete. Natürlich war es nicht das, was man sich als junges Mädchen für den Rest des Lebens erhoffte. Das galt aus Alices Sicht allerdings noch viel mehr für Hildchens Zukunftsträume.

»Ich werde ganz sicher nicht heiraten«, sagte sie und stopfte lustlos eine weitere Spule in den Greifer, »das wäre doch vom Regen in die Traufe!«

»Lieber im eigenen Heim schuften als in der Fabrik.« Hildchen blies sich die dunklen Ponysträhnen aus der erhitzten Stirn und schürzte die Lippen. »Da weiß man wenigstens, wofür, anstatt einen reichen Piefke noch reicher zu machen, und das auch noch für einen Hungerlohn.«

»Psst«, zischte es aus der Reihe vor ihnen, und eine der Arbeiterinnen drehte sich warnend um. »Behnke!«

Alice blickte aus den Augenwinkeln in die Richtung, in welche die Kollegin gedeutet hatte, und sah den stets missgelaunten Aufseher herankommen. Die Tage, an denen Behnke Dienst in Halle D tat, waren nach allgemeiner Auffassung die schlechteren. Er schikanierte besonders gern junge Frauen und spielte sich auf – doch Alice ahnte, dass er ein Köter war, der zwar gern kläffte, aber am Ende nicht zubeißen würde. Dazu fehlte ihm der Mumm.

Sie beeilte sich, die nächste Spule zu greifen und einzusetzen, als habe sie nie etwas anderes getan. Als Behnke neben ihnen stand, wirkten Alice und Hildchen wie die reinsten Tugendbilder, und ihre Hände flogen nur so vor Eifer.

»Guten Tag, Herr Behnke«, sagte Alice, ohne von ihrer Tätigkeit aufzusehen. Endlich, zwischen zwei Spulengehäusen, tat sie es doch. »Waren Sie am Ende beim Coiffeur?«

»Wieso?«, fragte Behnke verständnislos und strich sich über die spärlichen, mit dunkler Pomade gefärbten Haare, die in feinen Streifen über seiner Glatze lagen.

»Ihre Frisur ist heute so fabelhaft«, sagte Alice liebenswürdig, »man könnte meinen, Sie seien der Zwilling von Nils Asther – nur ohne Schnurrbart.«

Hildchen neben ihr geriet vor Schreck beim Verkuppeln der Metallteile ins Wackeln, hielt aber die Klappe.

Behnke grunzte.

»Anstatt hier Unsinn zu reden, sollten Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren, Fräulein Margoniner«, sagte er säuerlich. »Der Boss hält zwar die Hand über Sie, aber wenn es nach mir ginge, würden Sie mit Ihrem großen Mundwerk hier nicht länger den Betrieb aufhalten.«

»Kann sein«, sagte Alice und lächelte breit. »Aber zum Glück geht es ja nicht nach Ihnen, Herr Behnke.« Sie sah zur großen Uhr. »Oh, die Pause hat begonnen«, fügte sie mit unschuldiger Miene hinzu. »Es ist Ihnen doch recht, wenn ich etwas frische Luft schnappe?«

Sie zwinkerte Hildchen zu, die kaum merklich den Kopf schüttelte, und rauschte an Behnke vorbei durch die Halle. Hüpfend und tänzelnd lief sie mit vielen anderen, die ebenfalls nach Luft und Licht gierten, die Treppen hinab in den Hof der Fabrik. Die Mittagssonne schien von einem blauen Himmel herunter und ließ die gelben Backsteine und orangefarbenen gemauerten Bögen über den großen Fenstern aufleuchten.

Nein, so übel war es nicht, dachte Alice und schlenderte zur großen Toreinfahrt, wo es hinaus auf die Sophienstraße ging. Probeweise versuchte sie ein paar Tanzschritte auf den ausgetretenen Pflastersteinen, lief leichtfüßig an der Sophienkirche vorbei und klopfte ans Fensterchen an der niedrigen Tür der Bäckerei Balzer in der Nummer 37. Es war gerade Mittagspause, aber sie bekam hier trotzdem meistens etwas.

»Tachchen, Alice, zwee Schrippen wie immer?«, fragte Frau Balzer persönlich auch sofort, als sie die Tür einen Spalt öffnete, und sah suchend über Alices Schulter. »Wo is’n dein Bruder?«

»Treibt sich rum«, sagte Alice und ließ sich die beiden duftenden Brötchen in eine Tüte packen. »Aber er wird schon auftauchen, wenn sein Magen knurrt, ich kenne meine Keule.«

Frau Balzer lächelte gequält.

»Bei Benjamin biste uff beiden Augen blind«, sagte sie und wischte sich die knotigen Hände an der Schürze ab. »Der braucht die strenge Hand vom Vadda.«

Alice spürte einen Stich.

»Was soll ich machen?«, fragte sie. »Vater ist nicht mehr. Und Mutter …«, sie brach ab und fischte nach den Groschen in ihrer Kittelschürze. »Na, wissense ja«, sagte sie kleinlaut. Das Geld klingelte auf dem Tresen. »Über alle Berge vor vielen Jahren.«

»Eine Schande«, sagte Frau Balzer mitfühlend, »zwee stramme Gören, aber keene Mutterliebe. Dit is nich natürlich, sach ick immer.«

Alice wollte auf einmal schnell wieder raus aus der engen Bäckerstube. Sie hob die Tüte mit den Schrippen zum Gruß und nickte Frau Balzer zu. Das Glöckchen bimmelte, und Frau Balzer sperrte hinter ihr zu. Das Letzte, was Alice sah, war das verschwommene, mondrunde Gesicht hinter der Butzenscheibe, das ihr nachblickte, dann wandte sie sich ab und ging weiter.

Irgendetwas war mit dem Hellblau des Septemberhimmels passiert, dachte sie mürrisch, es spielte plötzlich ins Grau, als sei ein Tropfen schwarzer Tinte hineingefallen und breitete sich in Windeseile über der ganzen Sophienstraße aus. Sie biss in eine der Schrippen.

»Da biste ja!«, rief eine Stimme hinter ihr, und noch ehe sie sich umdrehte, wusste sie, dass sie recht behalten hatte – Ben hatte sie gefunden, wie immer, wenn er etwas brauchte.

Wortlos sah sie ihrem Bruder entgegen und hielt ihm die Tüte mit der zweiten Schrippe hin. Sofort versenkte er die weißen Zähne ins Brötchen und strahlte. Die Sommersprossen auf seinem Gesicht tanzten wie eben Alices Füße auf dem Pflaster.

»Dufte«, murmelte er mit vollem Mund, »auf dich ist Verlass, Schwesterherz.«

»Was man von dir nicht behaupten kann«, sagte Alice zweifelnd und trat näher an ihn heran. Ben hatte einen dunkelvioletten Schatten am Auge und eine aufgeplatzte Schramme auf der Stirn, die sie nicht gleich gesehen hatte, weil er sein rotes Haar darüberfallen ließ. Vorsichtig streckte sie die Hand aus und wollte ihm über die Verletzung streichen, doch er zuckte zurück.

»Flossen weg«, sagte er und biss wieder in seine Schrippe, diesmal mit feindseliger Miene.

»Sieht übel aus«, sagte Alice. »Da gehört ein Pflaster drauf.«

»Krankenschwester biste jetzt also auch?«, gab er zurück. »Haben die in der Charité schon von dir gehört?«

»Lass den Quatsch«, sagte Alice scharf. »Mit wem hast du dich geprügelt?«

Er zuckte mit den Schultern. Jetzt erst bemerkte sie, dass auch seine Knickerbockers einen beachtlichen Riss am Hintern hatten, und sie verdrehte die Augen bei dem Gedanken daran, wem die ehrenvolle Aufgabe zukommen würde, sie heute Nacht zu flicken.

»Spuck es aus«, sagte sie und packte ihn am Jackenaufschlag. »Waren es die Brüder Scholz?«

Ben funkelte sie mit seinen grünen Augen an – sie ähnelten, wie Alice wusste, ihren eigenen – und nickte schließlich.

»Diese Braunhemden sind nichts als feige Hunde«, zischte er. »Sie haben mir aufgelauert. Zwei gegen einen«, er spuckte aufs Trottoir, »das ist unfair.«

Alice spürte, wie etwas ihr die Kehle zudrückte. Beschützerinstinkt, sie kannte das schon.

»Diese Kanaillen«, fauchte sie. »Denen ziehe ich die Hammelbeine lang.« Sie strich Ben über den Arm. »Tut es weh?«

Er winkte ab. »Ich hab schon schlimmere Hiebe eingesteckt«, sagte er sorglos.

Alice nickte beklommen. Ben bettelte bereits seit Monaten, dass er endlich die Penne schmeißen und sich als Berufsboxer verdingen durfte – sein erklärtes Berufsziel. Doch Alice blieb hart und zwang ihn, weiter zur Schule zu gehen. Es reichte, wenn einer von ihnen nur mit Mühe lesen und schreiben konnte, wenigstens Ben sollte es zu etwas bringen. Für Alice, die mit fünfzehn, als Vater krank geworden war, die Schule verlassen hatte und in Stellung gegangen war, blieb die Welt der Buchstaben und Zahlen eine mit vielen Siegeln, die sie nicht brechen konnte.

»Hallo? Erde an Fräulein Margoniner?«, sagte Bens Stimme neben ihr und holte sie zurück in die Wirklichkeit. »Isst du das noch?« Mit bittendem Gesicht deutete er auf ihre angebissene Schrippe, die sie in der Hand hielt. Geistesabwesend reichte sie ihm den Brötchenrest und sah zu, wie er ihn verschlang. Dann wischte er sich die Krümel aus dem Gesicht und grinste schon wieder. Sein Ärger über die Scholz-Gören schien verflogen. So war es immer mit Ben, nichts würde seine Laune nachhaltig trüben. Er war wie ein Stehaufmännchen, das man nicht am Boden halten konnte – kaum ließ man es frei, schnellte es wieder nach oben.

»Versprich mir, dass du vorsichtiger bist«, sagte Alice, obwohl sie schon wusste, dass es sinnlos war. »Nicht, dass sie dich nächstes Mal zu Brei schlagen.« Sie kaute auf einem ihrer roten Zöpfe.

»Das sollen sie nur wagen!«, rief Ben und packte Alice bei den Schultern. »Apropos Brei – zeig mir noch mal diesen neuen Tanzschritt, bei dem man zittert wie Gelee. Trude war gestern Abend sehr angetan, als ich sie so herumgeworfen habe.«

»Trude?«, fragte Alice, die bei den Namen der wechselnden Flammen ihres Bruders nicht mithalten konnte. »Hieß sie nicht Gretchen?«

»Du bist wohl von vorgestern«, sagte Ben und wirbelte sie über das Straßenpflaster. »Na los, mach schon«, bettelte er dicht an ihrem Ohr, »gleich ist doch deine Pause vorbei.«

Ein paar Passanten blieben stehen und lachten, ein älterer Herr klatschte Beifall, während ihn seine Ehefrau mit sauertöpfischer Miene versuchte weiterzuziehen.

»Von mir aus«, sagte Alice und packte Bens Hände. Sie rief sich die Schritte ins Gedächtnis, die sie sich gestern Nacht bei Mutter Erdmann ausgedacht hatte, während die zweifelhaften Musiker dazu wie wild auf dem Kamm geblasen und ein ungeheures Getöse mit dem Tamburin gemacht hatten. Yes, we have no bananas …

»Eins, zwei, eins, zwei«, zählte sie laut und schubste Ben am Zaun des Sophienkirchhofs entlang durch das raschelnde Herbstlaub, »runter, hoch, rundherum«, sie überkreuzte in schneller Folge die Knie, wirbelte um die eigene Achse, ließ die Stiefelsohlen schleifen, watschelte und schüttelte die Hüften, »und kick!« Mit einer lockeren Bewegung schnellten ihre Beine eins nach dem anderen in die Höhe, so dass die Lindenblätter flogen.

Ben tat es ihr nach und lachte begeistert.

»Famos«, sagte er. »Das merke ich mir. Eine große Schwester ist eben doch zu was gut und nicht nur auf der Welt, um mich herumzukommandieren.«

Pfeifend ging er davon, die Hände tief in den Taschen der zerrissenen Knickerbockers. Die Septembersonne legte sich auf seinen roten Scheitel und ließ sein Haar auflodern wie einen Heiligenschein.

Alice sah sie ihm nach. Erst jetzt fragte sie sich, weshalb er überhaupt so früh am Mittag schon wieder nicht in der Schulbank saß, sondern durch die Straßen zog und sich mit Nazibengeln prügelte. Noch eine Sorge, die sie heute Nacht wach halten würde, dachte sie verstimmt und ging mit knurrendem Magen, in dem nichts als eine halbe Schrippe traurig vor sich hin schwappte, durchs Tor zurück in den Fabrikhof. Eine Nähmaschine namens Perfecta wartete auf sie, und Alice hatte noch Hunger. Yes, we have no bananas today!

Kapitel 4

Thea

Eine Katze müsste man sein, mit sieben Leben, dachte Thea Brehm, während sie mit mulmigem Gefühl in die Tiefe starrte. Die alten Philadelphussträucher, die den Garten rund um die Villa zur Hohenzollernstraße hin begrenzten, raschelten leise im Nachtwind, als Thea erst das eine, dann das andere Bein über den Fenstersims ihres Mädchenzimmers schwang. Es waren höchstens zwei Meter, schätzte sie, doch der Garten fiel hier rasch ab, so dass man Gefahr lief, weiter über den Rasen und hinab bis zu den Hecken zu rollen, wenn man ungünstig aufkam. Was Thea mit ihrem schlimmen Fuß, wie Mutter es nannte, mehr schaden könnte als anderen.

Jetzt kam es ihr zugute, dass sie viele Jahre in der Mädchengymnastikgruppe von Fräulein Thiedemann gewesen war, wo bald niemand mehr ihren von der Rachitis verformten Fuß beachtet hatte, weil sie ihm zum Trotz höher sprang und den Ball weiter warf als alle anderen. Und in den jahrelangen Tanzstunden war sie durch verbissenes Training am Ende den übrigen Schülern mit gesunden Füßen davongetanzt.

Sie hatte sich und ihren Körper ein ganzes Leben lang auf das hier vorbereitet, betete sie sich beruhigend vor und rutschte noch weiter Richtung Kante. Nicht nur auf diesen Sprung, sondern auch auf alles, was danach kam. Mit Willenskraft und Phantasie konnte man eine ganze Welt heraufbeschwören. Und heute war es für sie endlich so weit. Sie würde ihre alte Welt verlassen und sich auf die Suche nach einer neuen, einer besseren machen.

I’m sitting on top of the world …, summte sie beinahe lautlos ihr Lieblingslied, just like humpty dumpty I’m gonna fall …

Thea holte tief Luft, als würde sie nicht ins Gras, sondern ins bodenlose Wasser springen, und ließ sich mit einer sanften Bewegung vom Sims gleiten. Der Fall war erstaunlich schnell vorbei, der Aufprall auf den Sohlen aber schmerzhafter als erwartet. Thea fluchte im Stillen, kam aus der Hocke hoch und schob sich die Goldrandbrille wieder hoch auf die Nase, die im Flug hinuntergeglitten war. Dieses dumme Drahtding neigte zum Rutschen, was vor allem in Theas lächerlich kurzer Nase begründet lag. Ihr Knöchel wimmerte kurz, doch das Stechen verebbte, und Thea atmete erleichtert auf.

Das war also geschafft. Aber sie täuschte sich nicht darin, dass der Sprung aus dem Fenster etwa die größte Hürde gewesen wäre – im Gegenteil, alles, was nun folgte, würde ungleich komplizierter werden. Und doch war Aufbruch der einzige Weg, weil Stillstand das Ende bedeutet hätte.