1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Moai Ediciones

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

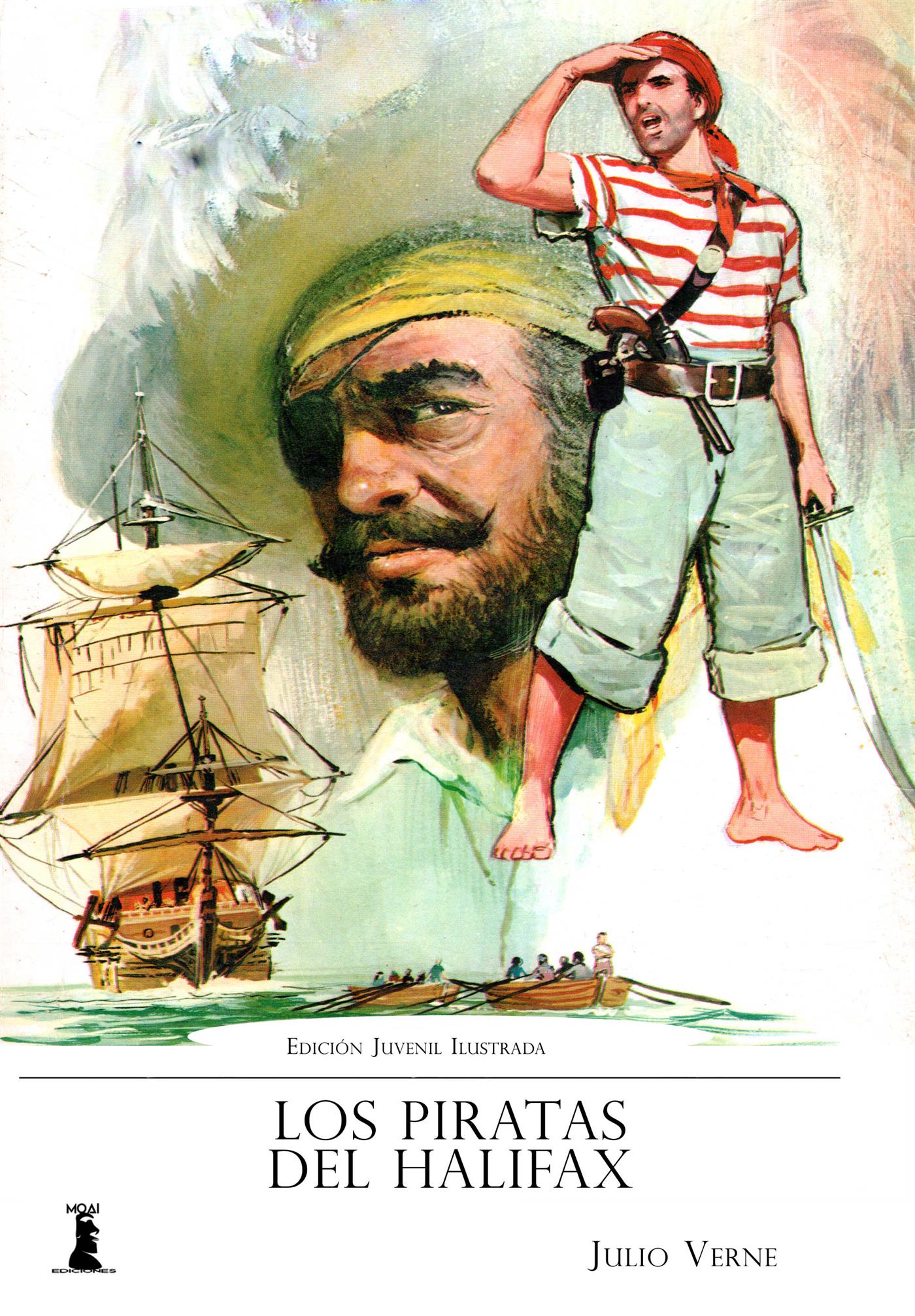

Nueve jóvenes de diversas nacionalidades, estudiantes del Antillian School de Londres, reciben una beca para un viaje a las Antillas, región de la cual son oriundos. El navío que los conducirá desde Inglaterra hasta la isla de Barbados, donde reside la Sra. Seymour, mecenas del viaje, es el Alerta. Sin embargo, la noche antes de embarcar, la nave es tomada por un grupo de fugitivos: los piratas del Halifax, a las órdenes de Harry Markel y su hombre de confianza, John Carpenter.

Se inicia así una entretenidísima novela juvenil de viajes, traiciones y pericias en alta mar, hacia las idílicas Antillas caribeñas.

Esta edición Juvenil Ilustrada de "Los piratas del Halifax" es el perfecto acercamiento para los más jóvenes de la casa a la obra de Verne, y también una excusa para los adultos para rememorar de forma rápida un clásico de la literatura de aventuras.

*

Julio Verne (1828 - 1905) es considerado uno de los fundadores de la moderna literatura de ciencia ficción y un gran narrador de aventuras. Fue célebre por sus relatos de aventuras fantásticas, narradas siempre con un tono de verosimilitud científica. Predijo con gran precisión en sus relatos fantásticos la aparición de algunos de los productos generados por el avance tecnológico del siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves espaciales.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

LOS PIRATAS

DEL “HALIFAX”

*

Julio Verne

EDICIÓN JUVENIL ILUSTRADA

Traducción y adaptación: Javier Laborda López

Ilustraciones: Claude Beaumont

Los Piratas del Halifax

© Julio Verne 1904

© De la presente traducción y adaptación Javier Laborda López 2017

© Ilustraciones: Julio Bosch 1984

ÍNDICE

CAPÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO II

CAPÍTULO III

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO V

CAPÍTULO VI

CAPÍTULO VII

CAPÍTULO VIII

CAPÍTULO IX

CAPÍTULO X

CAPÍTULO XI

CAPÍTULO XII

CAPÍTULO XIII

CAPÍTULO XIV

CAPÍTULO XV

CAPÍTULO XVI

CAPÍTULO XVII

CAPÍTULO XVIII

CAPÍTULO XIX

CAPÍTULO XX

CAPÍTULO XXI

CAPÍTULO XXII

CAPITULO

PRIMERO

JULIÁN ARDAGH, EL DIRECTOR DE la «Antilian School», de Londres, fue enumerando con voz solemne y entonación pausada el nombre de los alumnos que habían conseguido los primeros premios.

—Luis Clodión y Roger Hinsdale...

Estruendosos hurras y nutridos aplausos acogieron el nombramiento de los dos privilegiados que encabezaban la lista.

—Segundo premio —prosiguió el director cuando se hubo acallado el tumulto—: Axel Vickborn; tercer premio: Albert Leuwen...

Otra salva de aplausos y vivas surgió del juvenil auditorio.

—Cuarto premio: John Howard; quinto premio: Magnus Anders; sexto premio: Niels Harboe; séptimo premio: Hubert Perkins.

El señor Ardagh carraspeó antes de proclamar el último nombre que figuraba en la relación de los nueve premiados en aquel concurso especial.

—Premio octavo: Tony Renault.

—¡Bravo! ¡Hurra por Tony! —gritaron los alumnos de la «Antilian School», demostrando con su entusiasmo que el tal Tony Renault, a pesar de ocupar el último lugar de la lista, era el más popular y estimado por todos.

La «Antilian School» estaba situada en Oxford Street y había sido fundada para que cursaran sus estudios los jóvenes originarios de las Grandes y las Pequeñas Antillas. De allí venían a Inglaterra los alumnos, permaneciendo en este establecimiento docente hasta los veintiún años.

La «Antilian School» contaba con unos setenta alumnos, que pagaban precios bastante crecidos.

¿Quién había tenido la idea de fundar aquellas pensiones? Una rica antillana de origen inglés, la señora Catalina Seymur, que vivía en las Barbados, una de las colonias británicas del archipiélago.

Los premiados conocían ya el nombre de su bienhechora, pero ignoraban el lugar que iban a visitar.

Al terminar la reunión, los nueve muchachos premiados, sentados sobre el césped del cuidado jardín de la escuela, empezaron a hacer comentarios sobre el particular.

—Yo creo —dijo Roger Hinsdale —que iremos a visitar algún lugar del dominio colonial de Inglaterra.

—¡Bah! —exclamó Luis Clodión—. Yo preferiría ir a África para seguir las huellas de los grandes exploradores.

—¿Y por qué no a las regiones polares? —dijo Magnus Anders.

—Australia sería más interesante —intervino John Howard.

Todos fueron manifestando sus preferencias, incluso el tímido Albert Leuwen, quien manifestó que se daría por satisfecho con una sencilla excursión por Escocia o Irlanda.

—No podemos ir muy lejos —dijo Axel Vickborn—, pues sólo disponemos de siete u ocho semanas.

—Tampoco está claro qué medio de locomoción vamos a utilizar —manifestó Niels Harboe.

—¡El ferrocarril!

—Si fuéramos al Polo Norte —dijo Magnus Anders—, lo más indicado sería utilizar un globo.

El director tuvo que intervenir para indicarles que el destino de su viaje sería elegido por la señora Catalina Seymur, a quien había ya enviado el nombre de los premiados.

Las instrucciones de la generosa dama tardaron varios días en llegar.

En su carta, la señora Seymur manifestaba que las pensiones estaban afectas a un viaje por las Antillas; es decir, a un recorrido por las diversas islas de las Indias occidentales.

—¡Hum! —dijo Luis Clodión—. Yo esperaba otra cosa.

—¡Yo también! —exclamó Albert Leuwen.

—Calma, calma —dijo Roger Hindsale—. ¿Acaso no son las Antillas nuestro país natal? La mayor parte de nosotros abandonamos de niños nuestro lugar de origen. Tenemos allí parientes y amigos y...

Precisamente, la intención de la señora Seymur era que los muchachos fueran a visitar a sus allegados, haciendo escala en la isla en que estos se encontraban. Entre esas islas figuraban Santa Lucía, Dominica, Antigua, Guadalupe, Martinica, Santo Tomás, San Bartolomé y otras, situadas en el conjunto geográfico de las de Barlovento.

El viaje finalizaría en las Barbados, donde residía la señora Seymur. La generosa dama, aparte de correr con los gastos del viaje, entregaría a cada muchacho la cantidad de 700 libras esterlinas.

Al fin, nadie puso objeciones a un viaje tan agradable y provechoso bajo todos los puntos de vista.

Despejada la incógnita, el director de la escuela estimó que todavía quedaba por resolver una cuestión muy importante.

—Es necesario —se dijo—, que una persona mayor, responsable y de claro juicio, acompañe a los discípulos premiados, ninguno de los cuales rebasa los diecinueve años. No pueden ir solos.

El viaje a través del Atlántico se efectuaría a bordo del «Alerta», un navío mandado por el capitán Paxton. La partida estaba fijada para el 30 de junio.

Las familias de los muchachos estaban al corriente de todo y habían recibido la seguridad de que una persona de confianza se encargaría de velar por la seguridad de los jóvenes viajeros.

Pero el señor Ardagh tardó bastante en decidirse con respecto a esa delicada cuestión.

—No puede ser uno de los profesores —se dijo—, pues el curso no ha terminado todavía.

Por fin, tras mucho cavilar, creyó haber encontrado el candidato por excelencia.

—¿Pero aceptará? —se preguntó.

El 24 de junio, cinco días antes de la fecha fijada para la partida del «Alerta», el señor Ardagh suplicó al señor Petterson, el administrador de la escuela, que fuera a su despacho.

El sirviente enviado por el director encontró al señor Petterson ocupado en anotar los gastos del día. Inmediatamente, quitándose los lentes, contestó al criado que esperaba en la puerta:

—Voy en seguida.

Y, dejando la pluma, se levantó de la mesa del escritorio ante la que estaba sentado.

CAPITULO II

EL SEÑOR PETTERSON AVANZÓ CON paso mesurado por el pasillo y se detuvo delante de la puerta del despacho del director.

Después de carraspear, llamó con los nudillos.

—Entre usted —le respondieron en seguida.

El administrador entró en el despacho, al que daban luz dos ventanas con las cortinas a medio correr.

El señor Ardagh levantó la mirada de unos papeles que estaba examinando y dirigió un saludo amistoso al recién llegado.

—¿Me ha llamado usted, señor director? — preguntó el señor Petterson.

—En efecto, amigo mío. Es para hablarle de un asunto que le concierne personalmente.

—Tenga la amabilidad de sentarse.

El señor Petterson se sentó, después de levantar cuidadosamente los faldones de su levita.

—Bien —tomó la palabra el director—, le supongo a usted enterado del resultado del concurso abierto entre nuestros alumnos para obtener las pensiones de nuestro acostumbrado viaje anual.

—Sí, señor director. Y creo que la iniciativa de esa generosa dama es un honor para la «Antilian School».

—¿Sabe usted también qué empleo debe darse a esas pensiones?

—No lo ignoro, señor director—. No hay mejor modo de usar de las riquezas adquiridas por herencia o por producto del trabajo, que en favor de una juventud ansiosa de lejanos viajes. El nombre de la señora Seymur pasará a la posteridad.

—Sin duda, sin duda.

—Su generosidad nunca será olvidada.

—Comparto su opinión, señor Petterson, pero vayamos a lo que interesa. ¿Sabe usted igualmente en qué condiciones debe efectuarse ese viaje a la Antillas?

—Estoy informado de ello. Un navío aguarda a nuestros jóvenes viajeros. Espero que Neptuno se muestre amable con ellos y les conceda una feliz travesía.

—Yo también lo espero, pues el viaje, por fortuna, se va a efectuar durante el buen tiempo.

—Esa travesía será tan agradable para esos muchachos como para la persona que debe acompañarles durante el viaje.

—Persona —dijo el administrador —que tendrá además la agradable oportunidad de presentar sus respetos a la señora Seymur.

—Sí, amigo mío, y lamento no poder ser yo esa persona. Pero a fines de curso, en víspera de exámenes que yo debo presidir, mi ausencia es imposible.

—Entonces...

—Me he visto precisado a elegir a otro.

—¡Oh! Y...

—He encontrado lo que necesitaba entre el personal del establecimiento.

—Le felicito por ello, señor director. Sin duda se trata de uno de los profesores de ciencias o letras...

—No —movió la cabeza el director.

—¿No? —arqueó las pobladas cejas el señor Petterson, algo confuso—. Entonces, ¿a quién ha elegido usted?

—A la persona más apropiada.

—Por supuesto, por supuesto. Pero, ¿a quién?

—A usted, señor Petterson.

El administrador se levantó de un salto, exclamando con voz algo turbada:

—¿A mí, señor director?

—Exactamente, amigo mío. Y estoy seguro de que la contabilidad de ese viaje de pensionados se llevará con tanta eficacia como la de la escuela.

El señor Petterson se limpió con a punta del inmaculado pañuelo el cristal de sus lentes.

—Y añado —prosiguió el director —que, gracias a la generosidad de la señora Seymur, percibirá usted una prima de setecientas libras.

—Yo...

—Le suplico, señor Petterson, que esté preparado para salir dentro de cinco días.

***

El señor Horacio Petterson ocupaba el puesto de administrador de la escuela por haber abandonado la carrera del profesorado.

Pero sin duda como profesor, el señor Petterson permanecía fiel en el fondo de su corazón a los nobles deberes inherentes al magisterio.

Pero lo que ahora se esperaba de él con este cargo de mentor, era algo desusado.

—Cumpliré con mi deber —se dijo, sumamente halagado por la confianza que en él había depositado el director de la «Antilian School».

El señor Petterson tenía cuarenta años y algunos meses. Hombre de estudio, más que deportivo, gozaba de una excelente salud, que ningún exceso había quebrantado.

El administrador era de buena estatura, un poco cargado de espaldas y un gestecillo enfático acompañaba siempre sus palabras.

Debemos añadir que existía una señora Petterson, una mujer inteligente, de treinta y siete años.

Los esposos Petterson ocupaban en el edificio de la escuela un cómodo departamento, con ventanas que daban al patio y al jardín.

El administrador, al entrar en su casa, fue interrogado por su esposa, que no ignoraba que su marido había sido llamado por el director.

—Y bien —preguntó—, ¿qué ocurre?

—¡Grandes novedades! —respondió el señor Petterson.

—¿Se ha decidido ya que el señor Ardagh acompañe a los jóvenes pensionados a las Antillas?

—No —respondió el administrador—. A él le es imposible cumplir esa misión.

—Entonces, ¿ha elegido a alguien?

—Sí.

—¿A quién?

—¡A mí!

—¿A ti, Horacio?

—¡A mí!

La señora Petterson no pareció muy extrañada por la noticia. Mujer de gran sentido, y que sabía dominarse, era, en fin, digna compañera del señor Petterson.

—¿Has aceptado? —preguntó.

—Sí —respondió su esposo, mientras se acomodaba en uno de los sillones de la estancia.

—En mi opinión, has obrado perfectamente.

—Sí —dijo el señor Petterson—. Puesto que el señor Ardagh me da esa prueba de confianza, yo no podía rehusar.

—¡Naturalmente! Sólo lamento una cosa.

—¿Qué, querida?

—Que no se trate de un viaje por tierra, sino que haya necesidad de atravesar el mar.

—Es necesario, en efecto; pero no creo que eso presente inconveniente alguno. Nos espera un excelente navío. En esta época el mar estará tranquilo y todo nos garantiza una navegación favorable. Además, hay también una prima de setecientas libras para el jefe de la expedición.

—¿Setecientas libras?

—Sí.

—No es de despreciar, Horacio.

—Eso creo yo también, querida —manifestó el señor Petterson.

—¿Cuándo es la partida?

—Debe efectuarse el 30 de junio, y es preciso que en estos cinco días que faltan estemos en Cork, donde nos espera el «Alerta». Tengo que hacer los preparativos.

—Yo me encargo de todo, Horacio.

—¿No olvidarás nada?

—Puedes estar tranquilo.

—Trajes ligeros para viajar por países cálidos...

—Los trajes ligeros estarán dispuestos.

—De color oscuro, sin embargo, pues no sería propio de mi cargo vestir como un vulgar turista.

—Confía en mí —dijo la señora Petterson—. Tampoco olvidaré las píldoras contra el mareo.

—¡Oh! —hizo una mueca de disgusto el administrador—. ¡El mareo! ¿Me tomas por una señorita?

—No, Horacio. Pero nunca se sabe.

—Es un viaje sin importancia.

—Pero puede presentar algunos peligros.

—¡Bah!

—No obstante, creo que sabrás evitarlos con tu habitual prudencia.

—Sí, claro. Hay otra cuestión.

—¿Cuál?

—¡Ejem! En previsión de cualquier eventualidad, pienso hacer testamento.

—¿Testamento?

—Sí... En buena y debida forma.

—¡Oh! Entonces, admites que ese viaje...

—Será placentero y tranquilo, no te preocupes. Pero debo conducirme con sabiduría. Soy de los hombres que toman sus últimas disposiciones antes de subir a un tren, y con mayor motivo antes de aventurarse sobre la superficie líquida de los océanos.

—¡Oh! —exclamó ella.

—Y ahora —cortó el señor Petterson todo comentario—, ocupémonos de mi equipaje.

El ferrocarril trasportaría primero a los viajeros a

Bristol. Allí embarcarían para Savern, en Irlanda, y luego atravesarían el canal de Bristol y desembarcarían en Queenstown, a la entrada de la bahía de Cork.

Allí les esperaba el «Alerta», el barco que debía conducirles a las Antillas.

El día 29 de junio, de acuerdo con lo previsto, el señor Petterson y sus jóvenes compañeros tomaron el tren.

El señor Horacio Petterson se había despedido de su esposa, cuya fotografía llevaba consigo, expresándose con frases conmovedoras; pero con la conciencia de un hombre práctico que se ha preparado, concienzudamente, contra todas las eventualidades.

Pero ninguno de los alegres pensionados del concurso de la «Antilian School» y su metódico mentor podían sospechar lo que les esperaba.