5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Инспирия

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Переведено. На реальных событиях

- Sprache: Russisch

1952 год. Кардифф, район Тайгер-Бэй, пристанище сомалийских и вестиндских моряков, мальтийских дельцов и еврейских семей. Эти люди, само существование которых в чужой стране целиком зависит от удачи, оберегают ее, стараются приманить, холят и лелеют, и вместе с тем в глубине души прекрасно понимают, что без своей удачи они бессильны. Махмуд Маттан — муж, отец, мелкий аферист и рисковый малый. Он приятный собеседник, харизматичный мошенник и удачливый игрок. Он кто угодно, но только не убийца. Когда ночью жестоко убивают хозяйку местного магазина, Махмуд сразу же попадает под подозрение. Он не сильно беспокоится, ведь на своем веку повидал вещи и похуже, тем более теперь он находится в стране, где существует понятие закона и правосудия. Лишь когда с приближением даты суда его шансы на возвращение домой начинают таять, он понимает, что правды может быть недостаточно для спасения.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 428

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

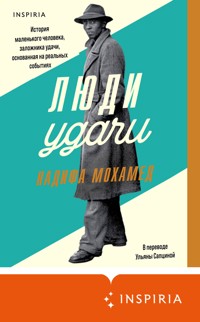

Надифа Мохамед Люди удачи

Посвящается М.Х.М. и Л.В.

Nadifa Mohamed

THE FORTUNE MEN

Copyright © Nadifa Mohamed, 2021

Дизайн обложки © Bert Hardy/Hulton Archive/Getty Images

Перевод с английского Ульяны Сапциной

© Сапцина У., перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Наф йахай ород оо, арлиги кабо оо, халкии аад ку огэйд, ка соо ээг.

О, душа, спеши на свою родину, ищи ее там, где познала ее.

Ахмед Исмаил Хуссейн, «Худэйди», написано в заключении под стражей во Французском береге Сомали, 1964 г.

Гарри «Товарищ по кораблю» Кук, отрывок из «Последнего трампового судна»

1. Коу[1]

Тайгер-Бэй, февраль 1952 г.

– Король мертв. Да здравствует королева, – голос диктора доносится сквозь треск помех в радиоприемнике, лавирует между взбудораженными посетителями молочного бара Берлина так же гибко, как завитки тумана – между тоскливыми уличными фонарями, тусклый свет которых едва достигает булыжной мостовой.

Голоса утихают, звенит посуда с молочными коктейлями, колой и ирландским кофе, которой посетители чокаются друг с другом, ножки стульев скребут по черно-белым плиткам пола.

Берлин колотит ложкой по барной стойке, рявкая голосом укротителя львов:

– Поднимем бокалы, леди и джентльмены, – спровадим нашего старого короля в рундук Дейви Джонса.

– Там, в пучине, он встретит немало наших, – отзывается старик Исмаил, – так что пусть лучше в пути пишет извинения.

– Д-д-да он н-н-небось на с-с-смертном одре т-т-только их и п-п-писал, – гогочет какой-то завсегдатай.

Сквозь рок-н-ролл и шипение кофеварки эспрессо Берлин слышит, как кто-то зовет его по имени.

– Маха тири? – откликается он, пока Махмуд Маттан проталкивается через толпу у стойки.

– Говорю, кофе мне еще налей.

Берлин ловит за талию свою жену-тринидадку и подталкивает в сторону Махмуда:

– Лу, сваргань этому скандалисту еще кофе.

У стойки расположилось немало моряков-сомалийцев из Тайгер-Бэя; с виду они то ли гангстеры, то ли щеголи – в галстуках, с цепочками карманных часов, в шляпах-трильби. Только Махмуд в низко сдвинутом на лоб хомбурге прячет осунувшееся лицо и грустные глаза. Он молчалив, появляется и исчезает тихо и не водит компании ни с моряками, ни с игроками, ни с воришками. Когда он рядом, все крепче вцепляются в свои пожитки и не спускают глаз с его длинных изящных пальцев, и только Тахир Гасс – его недавно выпустили из психушки в Уитчёрче – льнет к Махмуду, напрашивается на дружбу, в которой тот ему отказывает. Тахир идет по дорожке, куда никто не сможет и не захочет за ним последовать, его конечности сводит судорогой от незримых ударов током, на лице, как на экране в кино, сменяются безумные выражения.

– Теперь со дня на день жди независимости. – Исмаил шумно отпивает из своей кружки и улыбается. – Индия свалила, что они скажут остальным?

Берлин изображает наглый взгляд.

– Скажут: мы держим тебя за яйца, черный! Нам принадлежит твоя земля, твои поезда, твои реки, твои школы и кофейная гуща на дне твоей чашки. Видал, что они сделали с мау-мау и всеми кикуйю в Кении? Упрятали за решетку и взрослых, и детей.

Махмуд принимает свой эспрессо из рук Лу и ухмыляется в ответ; на политику ему плевать. Пока он поправляет запонки, капля кофе стекает с ободка чашки и падает на его отполированные до блеска туфли. Выхватив платок из кармана брюк, он стирает каплю и вновь наводит на обувь лоск. Броги у него новенькие, ярко-черные, как ньюфаундлендский уголь, лучше, чем любые другие, в какие были обуты здешние парни. Три фунтовые бумажки, приготовленные для покера, жгут ему карман, – сэкономленные ценой пропущенных обедов и ночей, которые он провел, не разводя огня и коченея под одеялами. Склонившись над стойкой, он толкает Исмаила в бок:

– У Билла Хана пойдет сегодня?

– Это я-то из джунглей? Да я-то был бы не прочь, чтоб из джунглей! Я ему так сказал: ты глянь по сторонам – вот где джунгли, тут же повсюду кусты и деревья, а у меня на родине ничего не растет. – Закончив байку, Исмаил поворачивается к Махмуду. – А я откуда знаю? У своих братков спроси.

Раздраженно втянув воздух сквозь зубы, Махмуд одним махом опрокидывает в рот эспрессо, хватает свой бежевый макинтош, пробирается через толпу и исчезает за дверью.

Холодный воздух шарахает его по лицу словно лопатой, и, несмотря на поспешно запахнутую одежду, стужа февральской ночи завладевает им, заставляя зубы выбивать дробь. Мутно-серое пятно нависает над всем, что он видит, – последствие попадания ему в правый глаз осколка раскаленного угля, вылетевшего из топки. Боль была такой острой, что его подкинуло и отбросило назад, на остывающий на полу шлак. Загрохотали брошенные лопаты и кирки, остальные кочегары метнулись к нему на помощь, с трудом оторвали его пальцы от лица. От слез знакомые лица виделись ему искаженными, только глаза ярко блестели в полумраке машинного отделения, звучал сигнал тревоги, да грохотали по железной лестнице сапоги спускающегося старшего механика. А потом он с толстой повязкой на голове две недели провалялся в гамбургской больнице.

Это мутное пятно и больная спина – единственные явные напоминания о том, как он вел жизнь моряка. На борт судна он не поднимался уже почти три года, работал только на литейных заводах да имел дело с убогими котлами в тюрьмах и больницах. Правда, море до сих пор зовет, громко, как чайки, мечущиеся в небе над ним, но Лора и мальчишки якорями держат его здесь. Мальчишки с внешностью сомалийцев, несмотря на валлийскую кровь их матери, – они цепляются ему за ноги, голосят «папа, папа, папа», заставляют его наклонить голову, лохматят напомаженные волосы, и от их звучных поцелуев его щеки еще долго пахнут шербетом и молоком.

На улицах тихо, только вести о смерти короля долетают со стороны рядов низких, продуваемых ветрами домов, мимо которых он проходит. Приемники передают новости не в лад – одни быстрее, другие с секундным отставанием. Минуя лавки на Бьют-стрит, он видит, что кое-где еще горит свет: в ломбарде Зюссена, куда заложено много чего из его одежды, в парикмахерской того киприота, где ему подравнивают волосы, у Волацки, где раньше он покупал матросское снаряжение, а теперь разве что изредка прихватывает платье для Лоры. Высокие шикарные окна в заведении Кори запотели, за стеклами в свинцовом переплете смеются и танцуют смутные фигуры. Он суется в дверь проверить, нет ли там кого из его постоянной компании, но лица вест-индийцев у бильярдного стола ему незнакомы. Когда-то и он принадлежал к целой армии работников, свезенных со всего света, собранных для замены тысяч флотских, потерянных во время войны: докеров, тальманов, мотористов, стивидоров, лебедочников, люковых рабочих, черпальщиков, элеваторщиков, машинистов погрузчиков, такелажников, диспетчеров, бригадиров, портовых сторожей, рулевых, паромщиков, маневровщиков, лоцманов, буксирщиков, шлюпочников, пресноводников, кузнецов, портовых конторщиков, складских рабочих, замерщиков, весовщиков, экскаваторщиков, грузчиков, стапельщиков, шкиперов, крановщиков, рабочих угольного склада и его товарищей, кочегаров.

Махмуд отворачивается от роскоши ресторана Кори с его венками и портиками к докам, красная дымка от которых оттеняет сырое, несваренное небо. Ему нравится наблюдать еженощное индустриальное представление: грязная морская вода словно вспыхивает, когда чаны с морщинистым, раскаленным добела печным шлаком со сталелитейного завода «Ист-Мурс Стилворкс» опрокидывают в набегающий вечерний прилив. Железная дорога на насыпи затапливаемого приливом берега лязгает и скрипит, вагонетки снуют туда-сюда между изрыгающими дым трубами сталелитейного завода и сердитым морем, над которым поднимается пар. От этого зловещего и завораживающего зрелища у Махмуда всякий раз захватывает дух; он ждет, что вот-вот из бурлящей и шипящей воды в нефтяных разводах поднимется остров или начнет извергаться вулкан, но она всегда остывает и к утру возвращается к угрюмому темному единообразию.

Доки и Бьюттаун занимают всего одну квадратную милю, но для Махмуда и его соседей это целая метрополия. Она поднялась из болотистой низины столетие назад, один шотландский аристократ построил доки и назвал улицы в честь своей родни. Махмуд слыхал, что первый в мире чек на миллион фунтов был подписан в здании Угольной биржи. Даже сейчас, рано утром, работники совсем иного рода в шляпах-котелках приходят на работу в Управление торгового флота или таможню. И в управлении, и в профсоюзе моряков важно знать, в какую дверь войти, если не хочешь нарваться на неприятности, и это относится как к белым, так и к чернокожим работягам. За пределами финансового округа этот район для всех, всех соседей окружают и теснят железнодорожные ветки и каналы, отрезающие их от остального Кардиффа. Лабиринт коротких мостиков, шлюзов на каналах и трамвайных путей озадачивает новичка; незадолго до времени Махмуда сомалийские матросы надевали на шеи таблички с адресом своего ночлежного дома, чтобы прохожие помогали им не сбиться с пути. Каналы заменяют детям площадки для игр, и однажды, когда двое детей пропали, Махмуд провел тоскливую бессонную ночь, пытаясь отыскать их в мутной воде. Их нашли утром – одного белого, одного черного; оба утонули. Но его мальчишки еще слишком малы, чтобы бродить где попало, альхамдулиллях. Однажды, когда они подрастут, он покажет им этот портовый город с его норвежской церковью и кошерной скотобойней, с кранами, грузовыми стрелами и дымящими трубами, с бревенным бассейном, креозотовыми мастерскими и скотными дворами, с тремя широкими магистралями – Бьют-стрит, Джеймс-стрит, Стюарт-стрит, – перекрещенными неуклонно суживающимися улицами со сплошными рядами домов. Флаги и трубы грузовых судов со всего мира, теснящихся у пирса и выстроившихся вдоль всего портового бассейна.

Махмуд мысленно строит планы на будущее, но теперь, побежденный пронизывающим холодом, пробирающимся между пуговицами плаща, решает отказаться от еще одной ночи покера и направляется домой в Адамсдаун, где горит истинный огонь его жизни.

Вайолет тяжело опускается на деревянный стул и ждет, когда Дайана накроет на стол.

– А где Грейси?

– Заканчивает дополнительные задания, спустится через минуту.

– Как по мне, слишком уж много она занимается, Дай, у нее даже личико осунулось.

– Не смеши, она почти ручкой бумаги не касается, целыми вечерами перебирает мои туфли на шпильках и джазовые пластинки. Я поднималась поторопить ее, а у нее лицо намазано «блеском заката» от «Макс Фактор». Эта девчонка думает, что уже готова покорять Голливуд.

– Уборщица говорила, что, когда меняла ей постельное белье, нашла у нее под подушкой фото Бена в летном комбинезоне.

– Знаю. – Улыбка становится напряженной, Дайана отворачивается от Вайолет.

Та пожимает ей руку выше локтя.

– Крепись, сестра. Койех.

– Спускайся, Грейс, мы тебя ждем! – Дайана кричит, повернувшись к подножию лестницы, снимает передник и вешает его на спинку своего стула. Фунты, набранные за время рождественских каникул, еще видны на ее мускулистом теле, платье-футляр натянулось на спине. Черные волосы мягкими волнами падают на плечи; ей надо бы подстричься, но Вайолет нравится как есть – такая прическа придает облику ее сестры средиземноморский оттенок.

– Ты прямо вечный двигатель.

– Не от хорошей жизни, можешь мне поверить. Мэгги велела Дэниелу привезти нам курицу, столько у меня было клиентов. И все до последнего старались поставить деньги на лошадь, хоть как-нибудь связанную с королем – с кличками Его Величество, Балморал, Букингемский Дворец. Не знаю, то ли это их способ выразить уважение, то ли просто суеверия, но раньше я никогда такого не видела.

– А я видела, как один из них обналичил свою авансовую записку у меня и отправился к тебе. Как говорится, деньги у дурака…

– О, это бедолага Тахир, у него с головой не в порядке. Один матрос рассказывал мне, что с ним, как он выразился, дурно обращались итальянские солдаты в Африке. А мне Тахир говорил, что он король Сомали и тысячами убивал людей на войне.

– И на какую лошадь он поставил?

– На Императрицу Индии, – говорит Дайана, широко раскрыв в смехе красногубый рот. – Наверное, принял ее за свою жену.

– Боже правый. Дай-ка я быстренько помою руки. – Вайолет улыбается, оглядывая накрытый стол: жареная курица, маринованные огурчики, отварной картофель, морковь с красным луком и свеклой, горка булочек с маком. Вернувшись от раковины, она вынимает ступни в чулках из черных ортопедических туфель на шнурках, потягивается, распрямляя извилистый позвоночник, сколиоз которого исковеркал, как головоломку, ее грудную клетку и лопатки. Она бледнее Дайаны и Мэгги, ей досталось отцовское лицо – вплоть до глубоких морщин с обеих сторон рта; о монашеском целомудрии говорит и ее платье, и розовые щеки. Волосы все еще темные, но над негустыми бровями в них намечается седеющий «вдовий мысок». Вайолет производит впечатление женщины, которая всегда выглядела старше своих лет и теперь готова вселиться в тело, предназначенное именно ей, скромной кардиффской лавочнице.

– Включи приемник, Дай, хочу дослушать новости. Только представь, принцесса Елизавета – то есть королева Елизавета – возвращается, зная, что ей придется отказаться от скромной и тихой жизни с мужем и детьми, чтобы взойти на трон.

– Ее никто не неволит. Может просто остаться в Кении и объявить, что монархии пришел конец, мне-то что.

– У тебя нет представления о чувстве долга. Как она может, если целая страна – да что там, целая империя – ждет ее?

– От тебя, папина дочка, я ничего другого и не ждала. Обхохочешься с тобой, Вайолет, па оставил тебе эту лавчонку, а ты приняла ее так серьезно, будто от него тебе достался целый мир. Так и вижу твое лицо в газетах, когда ты произносишь торжественную клятву править домом 203 на Бьют-стрит, прилагая все старания и уповая на помощь Господа Вседержителя.

– Эта лавка – вся моя жизнь, и, если бы я просто продала ее еще в сорок восьмом, что хорошего было бы в этом для нас? Для вдовы, старой девы и малышки, вынужденных кочевать из дома в дом и менять одну работу за другой?

– Мы могли бы уехать в Лондон или Нью-Йорк.

– И опять начать с нуля? Нет, Дайана, это ты еще достаточно молода, чтобы выйти замуж и родить еще детей. А я не могу.

– Еще как можешь. Если не детьми обзавестись, то замуж выйти уж точно.

– И что мне теперь, перебирать мошенников и прохиндеев, которым нужна не я, а моя лавка?

– Ладно, ладно. Дело твое. – Дайана жестом капитуляции вскидывает руки, а потом рявкает во всю мощь голоса: – Грейс! Сию же минуту чтоб была здесь.

– Иду!

– Вот и иди скорее! Тетя Вайолет устала, еда стынет и портится.

На винтовой лестнице слышится топот, а потом возникает Грейс – средоточие миров их обеих, четыре фута пять дюймов чистейших надежд и обещаний.

Расцеловав Дайану и Вайолет в щеки, она, вихляясь, садится на стул. Еще недавно нежное и округлое, личико Грейс постепенно меняется: подбородок становится квадратным, как у Бена, нос приобретает изящный изгиб, как у Волацки. Десять зим и десять лет без него, думает Дайана, украдкой поглядывая на веснушчатые щеки дочери.

– Сделала хоть какие-нибудь задания к экзамену, лапочка? – спрашивает Вайолет, нарезая курицу и перекладывая три куска в тарелку Грейс.

Грейс с аппетитом кусает булочку и проказливо улыбается.

– Знаешь, тетечка, я начала, но потом…

– Мм? – Дайана закатывает глаза. – Моя косметичка оказалась гораздо интереснее?

– Напрасно ты ее оставила, мама, – знаешь ведь, как легко я отвлекаюсь.

– Ох и хитрюга ты, Грейси, – смеется Вайолет.

Ведущий радиопередачи словно сидит четвертым с ними за столом; кажется, что этот звучный мужской голос из Лондона облачен во фрак, белый галстук-бабочку и классические туфли с Бонд-стрит. Звяканье ножей и вилок вплетается в торжественную хоровую музыку и звон колоколов повсюду, от Биг-Бена до средневековой церквушки на самом дальнем из Гебридских островов. Вся страна за пределами их столовой погружена в траур, звезды скорбно застыли в небе, луну заволокли саваном черные тучи.

– Отнеси посуду на кухню, Грейс, и готовься ко сну.

– Хорошо, мама. – Грейс допивает залпом малиновый напиток, потом набирает в руки столько тарелок, сколько может унести, – она видела, как делают это официантки в кафе Бетти.

– Носи по одной, все сразу не унесешь, – останавливает ее Дайана, отбирает часть тарелок и следует за Грейс в кухню.

Вайолет не терпится рухнуть в постель и уснуть, но надо еще подсчитать дневную выручку, запереть переднюю дверь – на верхний и нижний засов, два обычных замка и еще один, американский, – затем запереть заднюю дверь и только потом унести кассовый ящик наверх, в свою спальню. Груз предстоящих дел придавливает ее к стулу, она не сразу, но все же заставляет себя встать и машинально бредет в лавку, прилегающую к столовой.

Даже в такой поздний час сквозь стену из соседнего мальтийского ночлежного дома доносится музыка – рок-н-ролл с вкрадчивыми саксофонами и настырными барабанами, – и Дайана дубасит кулаком по штукатурке, чтобы сделали потише. Во время войны она состояла в женской вспомогательной службе ВВС и от взрыва слегка оглохла на одно ухо, но музыка у мальтийцев ревет так громко, что и мертвого поднимет. Дочь уже в постели, Дайана переодевается в ночнушку и ложится под стеганое пуховое одеяло, крытое шелком. Одеяло подарила ей на свадьбу Вайолет, один его угол до сих пор почему-то пахнет одеколоном Бена. Ночь всякий раз затуманивает его отсутствие. Дайана достает из-под подушки его дневник, держит маленький голубой блокнот осторожно, чтобы не выпали страницы. При свете лампы они становятся почти прозрачными, а его мелкий ровный почерк будто повисает в воздухе, как вереница стрекоз. Дважды моргнув, она приближает дневник к глазам, чтобы строчки не мельтешили. Записи в дневнике перестали восприниматься как слова мертвеца, а вернули ей веру в то, что он до сих пор там, в Египте: укрывается от песчаных бурь, бродит по восточным базарам Суэца и Бардии в поисках сувениров, чтобы было что привезти домой, совершает ночные вылеты на «Веллингтонах» вместе с «ребятами» – товарищами по 38-й эскадрилье. До войны она и не подозревала, что у него прекрасный слог. Даже дни, когда ничего не происходило, заполненные чтением подвернувшихся под руку книг, он описывал так, что она ощущала изнуряющую духоту его палатки. Теперь опустевшие позиции итальянских войск, усеянные брошенными грузовиками, мотоциклами, сапогами и биноклями, знакомы ей, как аттракционы на ярмарках паровых машин ее детства. Ртутное свечение средиземноморских вод при полной луне заняло больше места в ее воспоминаниях, чем взбухающее волнами Ирландское море.

Вайолет требуется мгновение, чтобы понять, что это за звук. Худший из ее кошмаров еще свеж в памяти, в голове теснятся видения: руки молотят в окна синагоги, пламя охватывает белое строение целиком, в ночном небе синими и зелеными сполохами переливается северное сияние, крики мужчин, женщин и детей взмывают к этому небу и остаются неуслышанными.

Сигнализация.

Трезвон сигнализации.

Но не по тем, кто погибал в синагоге, а для нее, в ее собственном доме. Она рывком садится на постели и хватается за голову, ее сердце колотится громче металлического лязга охранной сигнализации. Сунув ступни в шлепанцы, она хватает с туалетного столика серебряный подсвечник и зажигает все лампы. На лестничной площадке слышатся шаги, она крепко хватается за дверную ручку, и ей кажется, что вот-вот упадет в обморок. Проще было бы умереть потихоньку здесь, думает она, чем сталкиваться лицом к лицу с тем, что ждет за дверью. Прижавшись к двери лбом и зажмурившись, она медленно поворачивает ручку.

– Все в порядке, Вайолет, окно разбито, но внизу никого нет, – перед дверью стоит Дайана с фонариком в кармане пальто и с молотком в каждой руке. При виде бескровного лица сестры бросается к ней и обнимает. – Только не впадай в такое состояние, сестра, все хорошо. Кто бы это ни был, он удрал.

Дрожа, Вайолет цепляется за Дайану и пытается собраться с духом; дело не только в этом взломе, или предыдущем, или в том, который случился до того, но и в письмах, которые кладут на коврик у двери, в письмах с перечислением родственников, убитых в Восточной Европе. Имена из ее детства, которые она едва помнит, образы, которые она с трудом может отождествить с черно-белыми семейными фотографиями, всплывающими в ее снах, – они окружают ее обеденный стол, просят еще еды, еще воды, приютить их – очень, очень просят, – умоляют ее по-польски, кузин, очал мнье, кузина, спаси меня. Нигде уже не возникает чувства защищенности, словно мир пытается разделаться с ней, с ней и с подобными ей, прокрадывается через запертые двери и окна, чтобы похитить жизнь из их легких. Аврам мертв, Хая мертва, Шмуэль мертв. В Литве, в Польше, в Германии. Все больше и больше имен появляется на памятной табличке в храме. Во все это не верится до сих пор. Как могло случиться, что их всех не стало? Писем от Волацки из Нью-Йорка и Лондона накапливалось все больше, но смысла в них оставалось все меньше – слухи о том, кто погиб, где, когда и как, непрекращающийся ручеек смертей и совсем немного радостных вестей, втиснутых в самом конце, – кто-то родился в Степни, кто-то закончил учебу в Бруклине.

– Которое окно? – наконец спрашивает она.

– То маленькое сзади. Утром мы позовем Дэниела, пусть заложит его кирпичами. А пока я придвину к нему ящики. Ну же, иди к Грейси, а я тут покараулю.

Послушно кивнув, Вайолет прокрадывается в спальню племянницы и ложится к ней в постель; обнимая спящего ребенка, она чувствует себя даже меньше и уязвимее, чем Грейс. На полу возле кровати валяется географический атлас, Вайолет дотягивается до него, листает; мелькают страницы, расцвеченные краснотой Британской империи. В последнее время ей пришлось так много узнать о мире, выучить названия мест, которые казались вымышленными: Узбекистан, Кыргызстан, Маньчжурия. Сильные молодые мужчины и женщины, скрывшиеся в лесах и пережившие Гитлера, рассеялись и бежали, бежали, бежали от катастрофы, все дальше и дальше на восток, словно намереваясь спрыгнуть с края земли. Работой старых дев, не имеющих таких оправданий, как мужья и семьи, было собирать этих неприкаянных и заплутавших, общих детей, не доверяющих никому, но берущих все, что дают. Она отправляет деньги этим дальним родственникам и даже их нуждающимся друзьям через банки в Амстердаме, Франкфурте, Стамбуле, Шанхае, никогда не зная, дойдут ли эти деньги до них вовремя и образумятся ли эти люди и вернутся ли в лоно цивилизации, если таковая еще осталась. Вайолет роняет атлас на пол. Ритм дыхания Грейс успокаивает ее, но не настолько, чтобы усыпить; она чутко прислушивается к тому, как Дайана внизу заметает битое стекло, как ступают по половицам ее ноги, крепкие и бесстрашные, пока наконец она не поднимается по лестнице, когда уже начинается утренний щебет птиц.

Дэниел приходит, пока они завтракают, и ночные ужасы скрадываются домашними уютными запахами кофе и тостов. Вайолет краснеет, когда он тянется, чтобы схватить корочку от тоста с ее тарелки, его голос с иностранным акцентом приводит ее в трепет, медвежье тело заполняет столовую. Она украдкой бросает взгляд на его бледное лицо с широко расставленными глазами, теряющееся в черной шерсти бороды и под каракулевой шапкой; в усах застряли крошки. Мускусный запах одеколона исходит от его сырого овчинного тулупа, когда он стаскивает его с плеч и вешает в коридоре. Дэниел – собственность Мэгги, их средней сестры, но вожделение и зависть прокрались в сердце Вайолет. Ее тело охватывают желания такой силы, каких она раньше никогда не испытывала, и Дэниел – их средоточие, его рослая и широкоплечая фигура словно склеп для ее надежды когда-нибудь выносить детей. Им полны ее грезы наяву – его губами, его руками, его розовыми сосками, похотливыми, похожими на малину на фоне белоснежной кожи. Жар в ее чреве вдруг вспыхивает, прежде чем перемены успевают увести его еще куда-нибудь. Она с нетерпением ждет, когда все кончится, – что угодно лучше этой безнадежной, девчоночьей влюбленности в человека, который видит в ней только сестру.

– Мэгги беспокоится за вас, девочки, – думает, улица чем дальше, тем больше портится. Сколько ни твердил ей – ничего, это издержки дела, – а она, как клуша, раскудахталась сегодня утром и все ходит, ходит из угла в угол. Хочет, чтобы я раздобыл вам ружье! – Дэниел придвигает стремянку и вынимает остатки стекла из оконной рамы. – Мелкий, должно быть, он был, если думал, что пролезет в такое окошко.

Он стоит спиной к Вайолет, и она не может не глазеть на его ягодицы, напряженные под брюками. Но быстро отводит взгляд, заметив, что Дайана улыбается ей.

– Это ни к чему, – отвечает Дэниелу Дайана. – Мы с Вай сошлись во мнении, что пырнуть ножом грабителя не смогли бы, но уж оглушить чем-нибудь – наверняка. Прошлой ночью Вай появилась из своей комнаты, вооруженная подсвечником, и наверняка сделала бы из него котлету.

Дэниел разражается гулким смехом, а дальше слышится только шорох замешиваемого раствора, скрежет металла по камню и постукивание кирпичей, которые подгоняют, укладывая один на другой. Освещенный прямоугольник быстро исчезает, воздвигается еще одна преграда между миром и Вайолет.

После того как Дэниел удаляется к себе в магазин мужской одежды, который он держит вместе с братьями на Черч-стрит, Грейс целует их на прощание и уходит в начальную школу Святой Марии, до которой несколько минут пешком – она находится рядом с церковью, где крестят, сочетают браком и отпевают большинство местных жителей. Дайана в качестве местного букмекера ставит свой стол в маленьком и сыром флигеле во дворе, включает радио, чтобы следить за главными событиями дня на бегах. Ее ногти, покрытые таким толстым слоем алого лака, будто их обмакнули в винил, – единственное яркое пятно в помещении. Лицо в течение дня будет постепенно становиться накрашенным все ярче, как снимок проявляется в темной комнате, пока к пяти вечера вид у нее не окажется таким, что хоть сейчас на красную ковровую дорожку; преображение из молодой вдовы в престарелую кинозвездульку завершено. А Вайолет обычно вообще не делает макияж, и не красит ногти, и носит простое темно-синее платье длиной до икр и серебряный армейский значок отца, приколотый к лифчику для храбрости.

Одна из витрин по-прежнему сохраняет такой же вид, как при их отце; ее заполняют дорогие готовальни и плоские фляжки, инкрустированные слоновой костью, которые их покупателям не по карману, но все же отличают их магазин от других на той же улице. Остальное пространство в заведении Волацки забито дешевым и ходовым товаром: висящими на крюках высокими резиновыми сапогами, черными школьными парусиновыми туфлями на резиновом ходу, втиснутыми в тесные гнезда деревянных полок, воздушными ситцевыми платьями на вешалке у самой двери кладовой, шерстяными одеялами, завернутыми в папиросную бумагу и хранящимися на верхних полках. В глазах Дайаны эта лавка – «дурдом», место безумия, система которого известна лишь Вайолет, вокруг которой товар громоздится небольшими и неустойчивыми стопками. Она продает ножи, бритвы, веревки, непромокаемые кепки и плащи, добротные, прочные рабочие ботинки, матросские вещмешки, трубки, табак курительный и нюхательный, но основной доход приносит обналичивание авансовых платежных расписок отплывающих матросов. В глубоких лотках массивной ручной кассы за день скапливается больше сотни фунтов – и к ним прикасается только Вайолет, – не говоря уже о сейфе и ящике, где она держит крупные купюры. Последние покупатели прибегают уже после официального часа закрытия, негромко, но нетерпеливо стучат в стеклянные панели, чтобы купить срочно понадобившуюся коробку спичек или сигареты; если все по мелочи обходят закон, жить становится проще.

2. Лаба

Рассыпчатый, мраморный от жира кошерный фарш начинает шипеть и подрумяниваться на сковороде, и Махмуд всыпает в масло чайную ложку порошка чили. В Восточном Лондоне он постоянно покупал кошерное мясо, потому что хороший мясник нашелся прямо по соседству, через несколько дверей, а кошер в религиозном отношении ничем не хуже халяля, но теперь почему-то он и на вкус нравится Махмуду больше. Поднося к носу специи с загадочными этикетками на хинди, он выбирает зиру, куркуму и имбирь – неплохо – и посыпает баранину чайной ложкой этой смеси. Часть фарша он съест на обед с гарниром из сладкой консервированной кукурузы, а другую часть смешает вечером с остатками риса. Поесть получше сейчас ему все равно не удастся, хоть он и научился варить, жарить и парить, пока был помощником корабельного буфетчика, а печь – за время мелкой кухонной работы в сомалийской ночлежке, где снимал комнату в прошлом году.

Махмуд до сих пор не может смириться с тем, что он всего-навсего еще один никому не нужный неухоженный мужчина, которому приходится есть, поставив тарелку на колени, в одиночестве холодной съемной комнаты. Он всегда помогал Лоре на кухне – кто еще из мужей согласился бы на такое? А ему пришлось, потому что она понятия не имела, какой должна быть по-настоящему вкусная еда; и он сумел обучить ее пользоваться травами и специями, но морковь у нее по-прежнему получалась недоваренной, пюре – жидким, мясо – сухим и жестким. И вот теперь еда стала еще одним делом, с которым ему приходится справляться самому, своими силами. Все сам, своей проклятой рукой.

Махмуд вынужден напомнить себе, что ненависти к Лоре он не испытывает. Что без нее ему не было бы лучше. Что красным от ярости мыслям, которые всплывают у него в голове, когда он бродит по улицам, – и твердят, что сиськи у нее слишком маленькие, задница слишком плоская, лицо слишком вытянутое, – он на самом деле не верит.

Лора посадила его на якорь в точке с этой долготой и широтой. В этом доме – с чернокожими мужчинами, с которыми его не объединяет ни язык, ни культура, ни религия, – он живет лишь для того, чтобы приглядывать за ней, поддерживать с ней отношения, пока она не образумится. Он следит, с кем она водит компанию, и каждые несколько дней переходит через дорогу, чтобы проведать сыновей. Во многих отношениях это шаг вверх по сравнению с той паршивой сомалийской ночлежкой, откуда его прогнали после случая в мечети. Здесь у него своя комната с замком на двери вместо общего чердака, заставленного походными койками. И ему не надо целыми ночами терпеть кашель, разговоры и слушать, как капает с мокрого белья, развешанного на веревках под потолком. Все остальные моряки там были лентяями и по утрам валялись в постели, ожидая, когда кто-нибудь другой жарко растопит печку. Махмуд помнит пожелтевший список правил, приколотый высоко к стене, – их Варсаме зачитал ему, а потом велел собирать манатки.

«1. Смотритель ночлежного дома для моряков не должен продавать спиртные напитки, или принимать участие в торговле ими, или же участвовать или быть заинтересованным в делах кастеляна, экипировщика или лиц, ведающих прочим довольствием матроса.

2. Санитарный врач, представители торговой палаты и полиция имеют право доступа и инспектирования его помещений в любое время.

3. В спальнях он должен предоставлять каждому лицу не меньше 30 кубических футов пространства и ни в коем случае не размещать больше жильцов, чем разрешено Советом.

4. Он обязан следовать определенным правилам, касающимся санитарных условий, ватерклозетов и умывальников, а также общей гигиены. На видном месте он обязан вывесить копию городских постановлений, имеющих отношение к вышесказанному, а также свою тарифную сетку и не запрашивать плату, превышающую указанную в этой сетке.

5. Он обязан не селить в своем ночлежном доме или своевременно выселять из него любого вора, человека с репутацией вора, проститутку или человека с репутацией проститутки, а также любое безнравственное или непорядочное лицо».

Когда Варсаме дошел до этого последнего правила, Махмуд рассмеялся. Стало быть, он ничем не лучше проститутки? Аджиб[2]. Он уложил вещи, покинул свои тридцать кубических футов пространства и в тот же день перебрался к Доку.

Красный кирпич и стекло в свинцовых переплетах, вонь хлорки и крушения надежд. Бирже труда присуща атмосфера церкви; объявления о вакансиях подрагивают на стене, как бумажные молитвы, и скаредные муниципальные служащие выдают государственные пособия с надменностью священников, вкладывающих облатки в рот нуждающимся. Оставшиеся не у дел горняки, докеры, шоферы, разнорабочие, грузчики, слесари и заводские рабочие беспорядочно толпятся, стараясь не смотреть друг на друга. Сосновые половицы все в выбоинах от тяжелых рабочих ботинок, особенно рядом со стойкой, и усеяны спичками и окурками.

«Требуется сварщик»

«Не менее чем десятилетний опыт обязателен»

«Не достиг 21 года?»

«Профессиональное обучение»

«Требуются плотники»

«Работа могильщика»

Сунув руки поглубже в карманы спортивного пиджака, Махмуд переходит от одного объявления к другому, ищет, не нужен ли кому-нибудь рабочий в котельную или на литейный завод. В кармане у него одна мелочь, остальное просадил в покер. Ничего стоящего, не за что даже браться; ни одна компания, обычно с гарантией нанимающая цветных, не объявила о вакансиях. Он еще раз смотрит на объявление, в котором ищут могильщика. Это на Западном кладбище, жалованье вполне сносное, но, едва подумав, как будет ворочать лопатой тяжелую сырую землю и фаршировать ее окоченевшими трупами, он качает головой и бормочет: «Астагхфируллах»[3].

Надвинув пониже на лоб хомбург, он берет желтый талон с отштампованной на нем цифрой «девять» и ждет своей очереди к стойке рядом с толстыми витками радиатора. Жар от раскаленного чугуна прожигает тонкие брюки и раздражает кожу, ощущения – нечто среднее между удовольствием и болью, и он раскачивается телом туда-сюда, чтобы тепло шло вверх и рассеивалось. Хозяева трампа, на который он нанялся в прошлый раз, установили новые котлы, и в белом свете топок все медные фитинги сияли, как золотые. Он отступал на шаг, чтобы полюбоваться разгоревшимся пламенем, потом подбрасывал еще угля и делал из белого света чуть ли не мыслящий бесцветный газ, который устремлялся вглубь и вверх по дымоходу, как джинн, удирающий из лампы. А сам он порождал этот огонь и растил его от желтого до оранжевого, потом до белого и голубого, пока наконец он не приобретал цвет, не имеющий названия, только энергию в чистом виде. Он гадал, каково было бы сделать вперед шаг, отделяющий его от этой энергии, и не спадет ли его кожа с плоти целиком, как в аду – кадаабка. Этот огонь воспитал его, сделал из хилого помощника буфетчика оплетенного мускулами кочегара, с опаленным и почерневшим от угольной пыли лицом, способного часами напролет нести вахту у адских врат.

– Вызывается талон номер девять.

Махмуд занимает стул перед четвертым окошком стойки, кладет шляпу на колено и протягивает серое удостоверение личности.

Женщина перед ним одета в коричневый твидовый костюм, губы накрашены темно-бордовой помадой, волосы собраны в большой пучок под сетку. Она смотрит на Махмуда поверх очочков в проволочной оправе.

– Чем могу помочь, мистер Маттан? – осведомляется она, изучая его удостоверение.

– Мне нужна помощь от государства, для меня нет хорошей работы.

– Какую работу вы умеете делать? – спрашивает она, растягивая каждое слово.

– Работу кочегара. В каменоломне.

– Посмотрим, не найдется ли у нас объявлений, которые мы еще не успели вывесить.

Она просматривает папки сбоку на перегородке; держится она вежливо, уж получше других служащих, которых он, похоже, раздражает, о чем бы ни просил – о работе или пособии по безработице.

– Есть тут одно место в литейной мастерской, но вряд ли вы подойдете, – говорит она, умалчивая об остальном.

Он встречается с ней взглядом и подавляет горькую улыбку.

Женщина ставит штампы в его удостоверении там, где надо, и отсчитывает два фунта и шесть шиллингов.

– Хорошего вам дня, мистер Маттан.

– И вам, мадам.

Махмуд встает, убирает фунтовые купюры в бумажник, надевает шляпу и покидает меланхоличную атмосферу биржи ради взбудораженного топота и гула над скаковым кругом.

Дерн в Чепстоу здорово взрыт; под моросящим дождем в воздух поднимаются запахи земли, травы и конского навоза. У Махмуда на собачьих бегах выдалось напряженное утро, но полегчало теперь, когда он переключился на лошадей. Копыта грохочут, земля трясется, его сердце колотится, другие игроки вопят или шепчут: «Давай же, давай!» Он ахает, едва какой-то всадник вылетает из седла, а потом – ни единого вздоха, когда его лошадь вырывается из волны перекатывающихся мускулов и грив и мчит, мчит, мчит, кинжально выставив вперед голову, пока не пересекает финишную черту. Изорванные корешки билетиков на ставки, пущенные по ветру, как конфетти, подтверждают, что он в числе немногих, кто догадался рискнуть и поставить на этого жеребца; выигрыш – больше десятка фунтов на лошадь с вероятностью двадцать к одному. Махмуд поменял ставку в последний момент, мельком увидев того коня на площадке перед стартом: животинка была красивая, вороная, и Махмуд готов был поклясться, что кивнула ему, пока конюх проводил ее мимо. И кличка удачная – Абиссинец. С кличками на «а» ему всегда везло, вдобавок в Абиссинии он бывал – еще один знак. Надо почаще налегать на «а», думает он. До сих пор он выигрывал, делая ставки на:

Ахтунга

Амбициозную Дэйзи

Апача

Артиста

Ангельскую Песнь

Артуа

Арканзасскую Гордость

Атлантическую Пирушку

Надо бы ему поскорее отдать пять фунтов Доку Мэдисону за жилье, комнатушку на Дэвис-стрит, пока деньги не утекли между пальцами и старый скряга не прицепился к нему. Остальное он потратит на мальчишек и Лору, побалует их теперь, когда судебный штраф он уже выплатил. Тот прошлый раз был ошибкой, в протокол вписали не только воровство, но и святотатство, слишком уж далеко он зашел, настроил всех против себя. Обувь, куча которой валялась по пятницам у порога завии, казалась легкой добычей – можно прийти в одной паре, уйти в другой, проще простого, – но деньги из закята – это уж точно харам. И не попросишь теперь ни о чем ни одного из них, кроме разве что Берлина.

Проходя мимо кинотеатра, он вскидывает голову посмотреть, какие фильмы крутят: «Двойной динамит». До сих пор. А из новинок – «Камо грядеши» и «Африканскую королеву». «Камо грядеши» он глянет, а от «Королевы» воротит нос. Слишком уж много он тратит на кино; это его главная слабость, но не только – еще и школа. Где еще он мог столько разузнать об этом месте, которое решил называть домом? Здешние мечты, историю и мифы? В темном, кишащем блохами зале он учился ухлестывать за девчонками, говорить как настоящий англичанин, выяснял, какими соседи видят самих себя и его. Кино заставило его осознать: на то, что бабье из Адамсдауна станет вести себя иначе, нет никакой надежды, – для них он навсегда останется кем-то вроде грязных кули в набедренных повязках или дикарей из джунглей, которые визжат перед тем, как быстро умереть, никого этим не огорчив, или в лучшем случае безмолвного мальчишки-прислужника, с гордостью принимающего наказания вместо своего белого господина. Удивительно, что Лора плюнула на всю эту хрень и увидела, что он такой же мужчина, как любой другой. Может, потому, что ее семья – голодная, сквернословящая, с выстраданной мудростью – была не похожа на те богатые и болтливые, какие показывали в кино? Теперь-то он знает, что она из сословия прислуги, из тех, кто с одинаковой легкостью и втопчет чернокожего в грязь, и по-братски протянет ему руку. Так или иначе, заработанные на флоте деньги в его карманах определенно помогли.

Махмуд спотыкается на расшатанном булыжнике и восстанавливает равновесие, смущенно оглядываясь по сторонам. Ему не дает покоя мысль, что его походка смотрится слишком странно, враскачку; обувь велика ему на целый размер, чтобы поместились болезненные мозоли на ступнях. Здесь нельзя выглядеть легкой добычей. Нельзя выказывать слабость, а то проживешь недолго, как те надравшиеся сомалийцы, которых полицейские забили насмерть в прошлом году. Походке чернокожего Махмуд научился сразу же, как прибыл в Кардифф: стал ходить, высоко подняв плечи, выставив локти, медленно скользя ступнями по земле, уткнув подбородок поглубже в воротник и надвинув шляпу на лицо, чтобы не выдать ничего, кроме своей принадлежности к мужчинам, – человеческий силуэт в движении. Даже теперь он передергивается, проходя мимо орав валлийцев, когда те в дни регбийных матчей возвращаются из кабаков; вроде бы все спокойно и нормально, как вдруг ему в лицо прилетает твердый, как бетон, кулак и от неожиданности из головы вышибает все слова. Гогот, пока они проходят мимо, шумный и упоенный самодовольством, напавший на него, стыд жарче топки. Другие черные матросы носят в кармане нож или бритву, но для него риск слишком велик. В полиции знают его как облупленного, могут обыскать из-за краденых часов, найдут бритву или нож – и что тогда? Два года за оружие для целей нападения. Вот он и отточил искусство быть незаметным. Ему известно, что его прозвали «Призраком», и это его устраивает, помогает в работе и напоминает героев американских комиксов, которые он выбирает старшему сыну:

Поглотителя

Черного Грома

Хрономанта

К тому времени как Махмуд входит в заведение Берлина, уже поздно; он заходил домой переодеться, пропустил мимо ушей требование платы за жилье от Дока и поспешно ушел в костюме-тройке и темном плаще. Берлин вечно вгоняет его в самокритику, у него-то вид всегда холеный, как у Кэри Гранта или еще какой звезды. Приглаживая усы, Махмуд толкает тяжелую черную дверь. Звуки калипсо заполняют зал, и от этого почему-то кажется, что в нем полно народу. Но в этот вечер понедельника клиентов здесь всего несколько: студенты в черных водолазках на барных табуретах, белая парочка, неуклюже танцующая у музыкального автомата, – их бедра движутся не в лад, рывками. Берлин застыл неподвижно за стойкой бара, вытянув руки по обе стороны, сжав кулаки на стойке и склонив голову. Задумавшись, он не сразу замечает, что напротив него на табурете устраивается Махмуд; наконец поднимает голову и устремляет на него далекий и неопределенный взгляд ореховых глаз. Лицо у него как у акулы, акулы-молота, с плоским черепом и широкими темными губами. Он хорош собой, но это опасная, холодная красота. Никогда не забываясь, он никому не дает забыться, углубившись в него. Махмуд знает, что он бросил дочь в Нью-Йорке и сына в Бораме; о детях он говорит легко, явно не испытывая ни чувства вины, ни сожалений. Эта бесстрастность Берлина нравится Махмуду. Она означает, что рассказать ему можно что угодно, и это все равно что говорить со стеной: ни потрясений, ни нравоучений, ни жалости или презрения. Берлин не ждет от жизни ничего хорошего и по-житейски мудро принимает даже худшие из трагедий. Его отца убили у него на глазах во время нападения дервишей на их клан, и, должно быть, Берлин, увидев, как перерезают горло его родному отцу, отучился цепляться за жизнь.

– Значит, опять тебя ветром сюда занесло? – спрашивает он на сомали.

– Тем же самым, которым надуло деньжат в мои карманы, сахиб. – Махмуд высыпает на стойку пригоршню монет. – Дай-ка мне пирог с черным кофе.

– Хороший день выдался на скачках?

– Очень даже недурной.

– Ты сегодня вечером кое-что пропустил. Полиция накрыла парочку китайских моряков с контрабандным опиумом, из ночлежки на Анджелина-стрит. Сами они тоже своим товаром не брезговали, так что в полицейскую тачку плелись на ватных ногах – они и тот любитель бибопа из университета. Здорово повеселили ребят, которые толкают травку, – еще бы, видеть, как полиция занята кем-то другим.

– Китайцы умеют хранить секреты. Должно быть, кто-то их сдал.

– Как говаривали в войну, у стен есть уши. Надолго в этом сучьем порту ничего не скроешь.

Махмуд в два укуса приканчивает свой пирог, жирный и черствый, но, к счастью, его скукоженный желудок легко удовлетворить. На кораблях он заглатывал все, что давали, и шел за добавкой, а теперь ест ровно столько, чтобы обмануть собственный мозг, заставить его поверить, будто бы он уже подкрепился.

– Как думаешь, это не тот новичок-сомалиец из Габилеи наушничает легавым? Не нравится он мне что-то.

– Кто? Саматар? Вот на его счет ты зря. У него же коленки трясутся, едва он завидит полицейскую машину. Не тот он человек, чтобы быть осведомителем.

– Стукач, – заявляет так и не переубежденный Махмуд, перекатывая это слово во рту, словно выпавший зуб. Стукачей он ненавидит еще сильнее, чем легавых. Сидишь себе с человеком, играешь в покер или греешь руки, обхватив кружку с чаем, и опомниться не успеваешь, как в полиции тебе повторяют все до последнего слова, что ты сказал, и, какую бы чушь ты ни нес, в каком бы подпитии ни был, все сказанное оборачивается против тебя. Начинаешь отпираться, а полицейские берут тебя за горло и говорят, что точно знают – все так и было.

– Осведомителя я сразу чую, а он не из таких, – упорствует Берлин. В разговорах один на один он ведет себя тише, ему незачем влезать на стремянку и изображать начальство, того, кто добился, кто всем показал. Дело к вечеру, и он угасает, как старый фитиль; протирает стойку нарочито медленно, кругами, проводит ладонью по глазам. Хоть волосы у него блестящие и черные, а спина прямая, ему уже за пятьдесят, и возраст начинает сказываться на нем; он уже не ходит по вечеринкам, которые только для того и устраивают, чтобы собрать денег на оплату жилья, и пользуется любым предлогом, лишь бы на выходных посидеть дома.

Его взгляд устремлен поверх плеча Махмуда, он следит за кем-то или чем-то.

– Что там? – спрашивает Махмуд и оборачивается.

– Да тот мерзавец с Ямайки, Кавер. Ну, плотник, который порезал в прошлом году Хэрси, – вон только что был возле музыкального автомата. Если кто здесь и осведомитель, так точно он.

Махмуд прищуривается, разглядывая фигурку, шагающую по противоположной стороне София-стрит. С виду вроде не тот человек, с которым хлопот не оберешься; при ходьбе размахивает руками, трубка у него в зубах попыхивает дымом в холодном воздухе.

– С чего ты взял?

– Хэрси он три раза полоснул бритвой, а потом еще ударил разбитой бутылкой.

– За что?

Берлин воздевает руки к потолку.

– Может, ненавидит сомалийцев – кто знает? Хэрси еле выкарабкался, провалялся в больнице, кровь ему переливали раз за разом, а ямаец, слышь-ка, попал под суд, его признали невиновным, похлопали по плечу и отпустили спать домой. И сюда он носа не кажет. Осведомитель. – Последнее слово Берлин произносит так, точно сплевывает.

– Эти вест-индийцы ненавидят нас просто так, ни за что. Вот и этот змей, мой домовладелец, вечно желает мне зла.

– На кораблях – вот где начинаются все беды, а потом перебираются вслед за нами на сушу. Все мы деремся за крохи. Дурака ты свалял, если решил жить здесь. Надо было остаться со своими. Этот Кавер рано или поздно угодит за решетку, но раньше кого-нибудь прикончит.

Плотник скрывается из виду.

– Ты по-прежнему решительно против того, чтобы вернуться в море? – вдруг спрашивает Берлин. – Может, тебе пошло бы на пользу – улеглась бы вся эта шумиха из-за завии, шейх забыл бы о том, что случилось.

– С какой стати? Я хочу видеть сыновей.

– В бинокль с другой стороны улицы?

– Все лучше, чем из-за океана или даже двух, – завернув губу, огрызается Махмуд.

– Ей что, не нужно, чтобы ты деньги приносил, или как? Не принимай ты всерьез этих девчонок. Насмотрятся кино и думают, что семейная жизнь будет как длинный номер с песнями и танцами. Сплошные сюси-пуси и ути-пути. Сколько ей – двадцать? Двадцать один? Откуда ей знать, что такое отцовский долг? Ты же не хочешь, чтобы твои сыновья видели, как ты сидишь без работы и вечно на мели.

– С чего ты взял, что я на мели? – Махмуд вскакивает с табурета и хлопает о стойку бумажником. – А ну, загляни внутрь – и это, по-твоему, на мели? Да мне живется лучше, чем каким-нибудь морякам в пальто из Армии спасения и перчатках без пальцев.

Берлин закатывает глаза и подталкивает бумажник к Махмуду.

– Да сиди в Кардиффе хоть до последней трубы. Какое мне дело. Еще кофе хочешь, босс?

Махмуд кивает и отирает ладонью лоб. У него колотится сердце, он не может объяснить, почему так боится, что в конце концов взойдет на борт какого-нибудь судна и не сумеет сдержать обещание, данное сыновьям. Поведет себя, как все остальные, словно плавучий мусор, который ничто и нигде не держит.

– Ты же игрок, тебе известно, что порой просто надо дать судьбе одержать верх. – Кофеварка шипит и выпускает пар, роняя последние капли в белую чашку. – Я не рассказывал тебе, что со мной случилось, когда я ездил в Нью-Йорк в 1919 году? – с улыбкой спрашивает Берлин.

Махмуд пожимает плечами.

– Я попал туда из доков Барри, славно послужил в торговом флоте в Первую мировую и был еще юнцом, но считал себя вроде как героем, пыжился, как раз начал отпускать усы. Судно разгрузилось в Нью-Йорке и ушло в сухой док, ну, я и сошел на берег вместе с жалованьем, которое так и норовило прожечь дыру у меня в кармане. Схожу и встречаю цветных красоток в мехах, чулках с вырезами чуть ли не до икр, с лентами в гладких волосах, и говорю себе: что?! Что я делал в кочегарке среди вонючих мужиков? Чуть ли не целую жизнь даром потратил! А девчонки эти были с юга, они и посоветовали мне поехать в Харлем, мол, самые шикарные и заводные места все там, и вообще для негра прямо рай. Говорю, везите меня туда сейчас же. Едем мы на такси, потому что я хочу покрасоваться, и останавливаемся у какой-то закусочной, чтобы подзаправиться. Еда как вся еда у них, и тут свинина, и там, но я нахожу что пожевать, а одна из девчонок ну прямо куколка, так бы и расцеловал, и вот она льнет ко мне и смеется, и я к ней, и тоже смеюсь – хе-хе-хе, все зубы наружу, и напрочь забыл про корабль, про увольнительную и про все на свете. Я ведь месяцами к женщине не подходил… а эти девчонки и поют для меня, и заказывают еще и еще, видят проходящих подружек и зазывают их к нам, и я все жмусь к ним да хохочу. Мы доедаем, а они и говорят: а вот там-то вечеринка! Едем! И Луи там будет, и Фэтс, и белые богачи с хорошим контрабандным виски. Плачу за всех, снова берем такси, а то моя девчонка говорит, что у нее ноги болят, и едем мы на эту вечеринку на Лексингтон-авеню, и не вижу я там ни Луи, ни Фэтса – только приглушенный свет, потрясающая музыка и крепкое пойло. И я плыву, теряю в толпе мою девчонку, и опомниться не успел, как по мне уже топчутся, танцуют вовсю, а я валяюсь на полу. Пить я умею, ты же знаешь, и я задумался, что же это за американская выпивка такая, если от нее меня так развезло. Хочу найти свою девчонку и схватиться за ее ноги, вот и ползу через толпу, думая, что узнаю ее красные туфли. Но их я так и не нашел, в итоге меня выкинули с вечеринки. Просыпаюсь на улице, и знаешь, что? Девчонки эти обобрали меня дочиста, в бумажнике осталась только карточка моряка, напоили, а потом обчистили. Поплелся я в центр, поближе к порту, но показываться капитану было стыдно, так что пристроился в одном из котлованов, где строили новый квартал и новый небоскреб. Сижу я, значит, жалею себя, смотрю на воду и держусь за голову, и вдруг кто-то как толкнет меня сзади. Вскакиваю, думаю, сейчас будет драка. А тот человек смеется, я и говорю: чего скалишься-то? И кулаки заношу. Не признал? А с какой стати мне тебя признавать? Гамбург, пятый год, говорит он. Я так и попятился, думаю, не может быть, а он изображает, как достает стрелу и стреляет в меня, и тут-то я вспомнил его имя. Тайайаке.

Махмуду кажется, будто он вернулся в дугси – в школу и учитель Корана расхаживает туда-сюда, и рассказы омывают его высокими волнами.

– И кто это был?

Блеснув глазами, Берлин делает паузу, чтобы залпом выпить эспрессо, и продолжает:

– Нам понадобится вернуться в тысяча девятьсот пятый год. В Гамбург, Дойчланд. Я и еще сотни других наших перебрались через море и сушу, потому что нам сказали, что в Европе есть хорошая работа. Завербовал нас один сомалийский далаал – агент, который рыскал по всей территории кланов Хабр Авал, и Гархаджис, и Варсангели и искал таких людей, как мы, готовых пойти за ним. Я был мальчишкой, безотцовщиной, и, когда услышал, сколько народу из моего клана уезжает туда, моей старой матери было нипочем меня не удержать. Наш скот пал, из-за дервишей мы даже приблизиться к прежним колодцам не могли, так что жизни в верблюдах оставалось лишь на пару недель, и матери было нечего дать мне. Вот мы все – дряхлые и новорожденные, священники вадаады и ткачи, сулдаан и его слуги, горшечники и поэты – и поднялись на борт дау, идущей в Аден. Далаал не скупился на сладкие речи – мол, дойчей так поразили рассказы об отважных сомалийцах, что они непременно захотели увидеть нас во плоти, так что нам достаточно лишь показать им, как мы живем, и они набьют наши карманы золотом. С собой в дау мы везли наши седла и копья, молитвенные коврики и подголовники, горшки и другую утварь – все, что у нас только было! Прибываем мы в Гамбург, а на пристани нас уже ждет фотограф. Его вспышка срабатывает, младенцы поднимают крик. Мы знакомимся с большим боссом Хагенбеком, он везет нас к себе в особняк, разрешает встать лагерем в его длинном зеленом саду. Я валюсь на траву и смотрю, засыпая, как женщины связывают деревянные каркасы для шатров, а когда просыпаюсь, вижу в щелях ограды маленькие белые лица, слышу хихиканье и шепот. Пугаюсь мелких беловолосых джиннов, убегаю в один из уже поставленных акалов и сижу там, а тем временем все больше и больше гаалло[4] сбегаются поглядеть на нас.

– Астагфируллах, – смеется Махмуд, – прямо как здесь по другую сторону железнодорожного моста.

– Нет… нет, это было что-то другое, они смотрели не так, как на чужаков, потому что их лица или одежда кажутся странными, – смотрели, будто сомневались, что мы в самом деле существуем, валлахи, Аллахом клянусь. Глаза у них были вот такие… – Берлин растягивает пальцами верхние и нижние веки, широко раскрывая глаза, – и они следили за каждым нашим движением. Смотрели на нас, будто мы созданы их воображением, будто все они во власти галлюцинации.

– Так что это был за человек там, в Нью-Йорке?

– Вот к нему я и веду! Несколько дней мы пробыли в том саду и за это время увидели больше белых лиц, чем листьев на деревьях. Нас заманили в засаду, но твердили, чтобы мы жили как обычно, как в Африке. В Африке? Где это, спрашивал я. Никогда такого слова не слышал. У нас было укромное местечко, чтобы справлять свои дела, и что же оказалось? Немецкие мальчишки, мои ровесники, да и мужчины, хотя, казалось бы, уж им-то пора быть умнее, забирались на деревья, чтобы подглядывать за нами. Когда Хагенбек велел нам собирать вещи, мы возблагодарили Аллаха – субханаллах! – и так и поступили, только отправились не домой, а в турне. Мы шли к вокзалу, а наши враги бежали за нами, норовили потереть нашу кожу, будто ждали, что чернота отвалится, дергали детей за волосы, хватали вещи, которые мы роняли, и убегали с ними. Дикари. Нас ждал специальный поезд, на платформе были зебры, слоны, обезьяны, азиаты, африканцы, американские индейцы, австралийцы – все собрались вместе, как в Судный день. Мы участвовали в каком-то карнавале, нас собрали со всех уголков земли, чтобы выставить напоказ в Берлине. Сажая в поезд, нас пересчитали, чтобы никто не потерялся, но внутри царил полный хаос. Сумасшедший дом – смешение языков, полуголые люди, вопящие дети. Я проталкивался в толпе, отыскивая себе место, и, когда другие сомалийцы остались позади, наконец нашел тихий вагон. Вокруг меня сидели только мужчины с похожей на гребень полосой волос на голове, прямо передо мной оказался парень почти моих лет с луком и стрелами в руках. Я плотнее закутался в свои три метра хлопковой ткани и сел – сурово, с жестким взглядом, но парень заулыбался, протянул мне руку, и я пожал ее.

– Это был тот, который нашел тебя в Нью-Йорке?

– Он самый, Тайайаке, мохок из Канады. В Берлине мы были неразлучны, сидели рядом, пока нас измеряли – в смысле, измеряли каждый дюйм нашего тела, фотографировали нас сидя и стоя, разглядывали так и этак, мазали гипсом наши лица, чтобы сделать и сохранить маски. Это не шло ни в какое сравнение ни с чем! Мы чувствовали себя королями. Соперничали друг с другом в играх, которые нам устраивали, глазели на девчонок, спешащих на конкурс красоты. О Аллах, мы понятия не имели, что для них мы мало чем отличаемся от слонов или зебр. Несколько инуитов умерло там, так немцы забрали трупы, выварили и выставили на обозрение в музее. Даже упокоиться с миром было нельзя. Потом Тайайаке уехал в Америку, скакал там на высоте среди стальных балок, а я ушел в море. Нигде не нашлось земли, которую мы могли бы назвать своей и зажить в достатке.

– Так ты считаешь, что мне надо в небо или в море?

– Ты же моряк, разве нет? Незачем тебе цепляться за этот осколок кремня, который здесь называют страной. Погрейся у топки где-нибудь в Индийском океане и возвращайся с чистой совестью и деньгами в карманах.

– Никуда я не поеду. Дьявол свою родню не бросит. – Махмуд улыбается.

– Докон иё малаггииса лама кала рээб каро, дурень и его судьба неразлучны, – вздыхает Берлин. – Ступай тогда, сынок, мне закрываться пора.

Махмуд сползает с табурета, берет шляпу, а Берлин вдруг оборачивается и хлопает себя ладонью по лбу.

– Теперь понимаешь, как я постарел? Разболтался о том, что было тысячу лет назад, а отдать тебе вот это чуть не забыл. – Из ящика, полного бумаг, он вытаскивает голубой конверт, доставленный авиапочтой.

«Махмуду Хуссейну Маттану, на адрес молочного бара Берлина, Кардифф» – гласит аккуратная синяя надпись. Пятишиллинговая одноцветная марка с лицом покойного короля и картой Британского Сомалиленда сразу дает понять, кто отправитель.

Махмуд опять тяжело садится.

– Хоойо – от матери. – Он вздыхает, признавая поражение.

– Мать – она всегда догонит, хоть на другой конец света убеги, – смеется Берлин. – Прочитать его тебе?

Махмуд согласно машет рукой. Ни он, ни его мать не умеют ни читать, ни писать, но она как-то умудряется через все пространство и время вливать свои слова ему в уши. Он живо представляет, как она сидит в очереди к одному из писцов возле Управления общественных работ, как на грубо отесанном табурете помещаются ее хрупкие косточки, а длинные одежды свисают, чуть-чуть не доставая до пыльной земли, усыпанной листьями эвкалипта. Воспоминания о матери камнем ударяют его в спину, он сутулится над стойкой, прячет лицо.

– Изобразить ее голос?

– Ножом в спину захотел?

Берлин усмехается, затем прочищает горло, вскрывает тонкий конверт и начинает читать нараспев:

«Мой последыш, мое сердце, мои колени, моя печень, последнее благословение моего чрева, я молюсь за тебя по пять раз на дню, прошу Бога, чтобы он явил тебе свой самый милосердный лик. Благословляю тебя. Благословляю тебя. Благословляю тебя. Скажи «аминь