16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Nagel & Kimche

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein junger Mann, der acht Stunden regungslos im Zentrum einer Stadt steht. Verängstigte Passant:innen rufen die Polizei. Seine Hände hält er in den Hosentaschen vergraben. Wer weiß, vielleicht ist er bewaffnet. Er spricht nicht, reagiert nicht, zeigt keine Gefühlsäußerung, auch nicht, als ein Sonderkommando ihn festnimmt. Psychisch krank sei er wohl, heißt es in einer Nachricht, die an diesem Rekordsommer herausgeht. Wie kann es sein? Keiner scheint ihn zu kennen.

Drei Protagonist:innen erzählen die Geschichte einer Person nach, die entschieden hat, bei einem gesellschaftlichen Platzkampf nicht mitzumachen. Eine Person, die versucht, zu verschwinden, getarnt in der Anonymität der Stadt und selbstzentrierten Personen, die sie umgeben.

Ann Essweins Debüt handelt vom Changieren zwischen Konformität und Abnormität und der Emanzipation von vorgefertigten Lebenswelten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 382

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Originalausgabe

© 2024 NAGEL UND KIMCHE in der

Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg

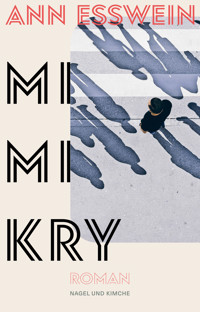

Covergestaltung von wilhelm typo grafisch, Zürich

Coverabbildung von silvia_bobo / ASDF_MEDIA / Shutterstock.com

E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN E-Book 9783312013012

www.nagel-kimche.ch

Widmung

Für F. und für den F.

Present tense

Damian

Niemand wird sagen können, wann der junge Mann das Geschehen betreten hat. Er stellt seinen Fuß auf den Bahnhofsvorplatz, er platziert seinen Schatten in die Geschichte. Er dreht das Gesicht weg von den Menschen, die sie erzählen werden. Er reckt es in den noch unschuldigen Tag, der Hitze verspricht, Wut und Entsetzen, wovon Damian noch nichts ahnt, als der Radiowecker das erste Mal den Fremden erwähnt. Da stehe einer, rauscht es in Damians schlafwarmes Bett. Er stehe da einfach, ohne sich zu rühren. Kein Laut, nicht einmal, wenn er angerempelt wird. Keiner weiß, wer er ist. Er blickt durch einen hindurch, er spricht kein Wort. Einer, wie bestellt, aber nicht abgeholt. Könnte ein Sommerlochwitz sein, sagt der Moderator zu den Neun-Uhr-Nachrichten. In diesem Sommer gab es nicht viel zu lachen, vor allem nicht für Damian. Er hält die Packung Cornflakes in der Hand und weiß, dass das kein Spaß ist. Unangetastet hinterlässt er sein Müsli, kramt nach seinem Autoschlüssel und stolpert auf die Straße. Mal wieder stellt er dem Kioskbesitzer sein Schild auf, das auf die Straße, auf sein Gesicht gefallen ist. Mit erhobenen Armen ruft der Bärtige, Hast du schon gehört? An Tagen wie diesen kann man nicht oft genug die Straßenseite wechseln. Nachdem er schnell getankt hat, nähert sich Damian ein paar Fernfahrern, die sich um ein Radio versammelt haben, als schon die nächste Eilmeldung hereinkommt: Die Beamten gehen mittlerweile davon aus, dass der Mann verwirrt ist. Verirrt, sagen die Frauen, die vor ihm in der Schlange an der Kasse diskutieren. Was den wohl in die Stadt getrieben hat? Sie ziehen die Schultern zu den Ohren, sie behalten ihre Schultern dort. Anderswo werden Menschen wie der mit einem Störsignal von den Innenstädten ferngehalten. Drei Stunden nachdem sich der Mann ohne Regung auf den Bahnhofsvorplatz gestellt hat, trägt er schon sieben verschiedene Bezeichnungen, aber keiner kennt seinen Namen. Verwunderlich, in einer Stadt der Form und Größe, in der man sich statistisch gesehen mindestens einmal über den Weg gelaufen sein muss. In der sich mit Stolz sagen lässt, dass man hier noch aufeinander schaut, mehr aufeinander blickt, als Damian manchmal aushalten möchte.

Ob er will oder nicht, an diesem Morgen marschiert der Mann ohne Stimme und Regung in sein Leben. Natürlich ist es Damians Job, seine Geschichte herauszufinden.

Die Tram kriecht über den Bahnhofsvorplatz. Sie trennt die Fußgängerzone von der Straße, und die Straße trennt das Geschehen vom Bahnhof mit den üblichen Läden. McDonald’s, Deutsche Bank, Bäcker. Mit einem Piepen bleibt die Bahn stehen, die Türen schwingen auf. Sobald die Menschen auf diesem Platz stehen, hängen sie an einer Blickrichtung fest, hängen an einem chronischen Hunger, der sie von A nach B schleust. Sie ziehen ihre hektischen Schatten mit sich. Mittendrin: ein Schatten, der gar nichts tut. Spätestens, wenn sie die Straße überqueren, bleibt ihr Blick an dem Mann haften. Sie können gar nicht anders. Die Neugierde verlangsamt die Menschen auf dem Bahnhofsvorplatz, zurrt sie zusammen zu Grüppchen, in denen sie tuscheln. Sie sind abgekommen von dem Weg zur Arbeit. Es scheint ihnen gemeinsam egal zu sein.

Der junge Mann steht wohlbalanciert auf beiden Beinen. Sein Schatten wirft eine Pfütze auf die säuberlich angeordneten Pflastersteine. Die Arme hält er dicht am Körper, die Hände in den Hosentaschen vergraben. Als würde er seit langer Zeit auf jemanden warten, als hätte er sich dabei vergessen. Ein Mädchen rollt mit seinem Laufrad auf den stillstehenden Mann zu, den Mund geöffnet, der Vater versucht, sie weiterzuschieben.

Alles gut?, fragt er und bleibt stehen. Alles gut, sagt er wie zu einer Statue.

Warum stehst du denn da, fragt ein Mann, der sich dazustellt.

Wenn ich mich kurz einklinken darf, ich glaube, der da, der spricht nicht.

Denken Sie, ich bin dumm, ich hab schon gemerkt, dass er nicht spricht.

Tsss, macht eine alte Frau und humpelt vorbei.

Was geht hier vor? Damian hätte sich gern vor den jungen Mann gestellt und gefragt. Aber dafür hätte er ein anderer Typus Mensch sein müssen.

Einander Unbekannte heben synchron die Schultern, sie tauschen ratlose Blicke aus. Bevor ihre Blicke Damian treffen können, ist er schon im Treppenhaus, und die Dunkelheit verhüllt seine zitternden Hände. Von ganz oben, auf dem Dach, sind die Menschen immerhin besser zu ertragen. Ein Schritt, ein zweiter, dann ragt Damians Lederschuh über die Dachkante, rollt einen Kieselstein mit, der leise fällt und irgendwo auf dem Platz aufprallen wird, aber den Stein wird niemand sehen und hören. Diese Menschen, sie haben die Köpfe aus den Fenstern gereckt, als wäre Karneval: lichte Hinterköpfe auf den Balkonen, schwingende Zöpfe unter ihm, Kinder mit nackten Zeigefingern. Leute richten ihre Telefone auf den Mann, posieren vor ihm, endlich gibt es etwas zu kommentieren. Und ihre Geräusche wehen zu Damian hinauf. Das Kichern. Das Rumoren. Das Streiten. Das Wundern. Das Leben. Aus einem Grund, den er sich nicht logisch herleiten kann, brennen seine Augen. Damian krallt sich an das kühle Geländer. Nur eine marode Schraube, und er würde über die Dachkante segeln, vorbei an den Menschen. Und nicht einmal ihn würden sie beachten. Noch etwas, das er an den Menschen hasst: dass sie immer nur nach unten, nie nach oben schauen.

Damian umklammert das Geländer und dreht sich um. Knirschender Kies auf der Dachpappe. Schritte, die sich zügig nähern, dann Stille. Langsam, als würde er auf Eisschollen laufen, kommt ihm ein Mann entgegen, er trägt einen Kübel in der Hand. Nicht, flüstert er. Damian lacht, oder glaubt zu lachen, sein Lachen klingt wie der Schrei eines Frischgeborenen. Sie denken doch nicht? Er wedelt mit seinem schwarzen Notizbuch in seine Richtung. Nein, nein. Keine Sorge. Ich wollte nur. Die Tür war offen, ich bin Reporter für den Tagesanzeiger, ich möchte nur ein Foto von hier oben machen. Ich wollte mir nur einen Überblick verschaffen. Überblick, Damian hält das Wort fest, als könnte er es noch an anderer Stelle gebrauchen.

Zum Glück, noch keiner da. Durch die knarzende Glastür und quer durch den Redaktionssaal steuert Damian auf den Platz hinten rechts in der Ecke zu und markiert den Stuhl mit seiner abgewetzten Laptoptasche und dem Geruch seiner ungewaschenen Haare. Unten heult eine Sirene. Haben sie ihn mitgenommen? Aber der junge Mann steht da noch, belagert von Neugierigen, sein Schatten hat ihn umrundet. Damian haucht seinen faden Atem gegen das Glas.

Auf dem Mitarbeiterklo putzt er sich die Zähne. Sein Blick tastet die Schatten in seinem Gesicht ab, unter den Augen, um die Nase, zwischen den Falten und hoch über der Stirn, wo er die Müdigkeit verortet, als die Tür aufgeht.

Nowak! So früh schon hier auf Deck. Im Spiegel erscheint Bernd, seine dicken Finger auf Damians Rücken. Das wird ein Rekordsommertag heute, sagt Bernd und macht sich an seinem Reißverschluss zu schaffen, was ihn hoffentlich davon ablenken wird, noch etwas Belangloseres zu sagen. Damian taucht sein Gesicht in kaltes Wasser.

Die Tagesausgabe hat es prophezeit. Es soll einer dieser Tage werden, an denen normale Menschen um Punkt siebzehn Uhr aus der Arbeit flüchten, die Kinder ins Freibad bringen und Pommes rot-weiß essen. Ein Tag, an dem es schnell gehen muss mit den Geschichten. Aber Damian interessiert sich nicht für Freibad, Pommes rot-weiß. Ihn interessiert eher die Frage, wie es im Erdinneren aussieht, ausgeklügelte Vogelformationen vor makellosen Wolken, die knisternden Neonröhren, wenn die Kollegen endlich aus dem Gebäude stürmen und ihre Schritte auf der Feuertreppe nachhallen. Erst wenn ihm allein die Ruhe in der Redaktion gehört, streift Damian die Schuhe ab und beginnt seine Arbeit. Mit dem Cuttermesser seziert er die Zeitung und ordnet die Schnipsel in seinem Register. Seine Vorliebe gilt den Phrasen und Klischees.

Vor exakt zwei Rekordsommern hat sich Damian einfach getraut. Er griff in das Register und schrieb seinen ersten eigenen Text. Er, von dem die Lehrer gesagt hatten, er sollte an seinem Bleistift lieber kauen, anstatt damit zu schreiben. Der trotzdem IT-Mitarbeiter geworden war, keiner, dessen Bild man auf einer Website finden konnte, aber einer, der immer einfache Lösungen für scheinbar komplexe Probleme fand. Nichts geht mehr.Jetzt ist alles abgestürzt. Totalausfall. Herr Nowak. Sie müssen mich retten.

Das erste Mal erinnerten sich Menschen an seinen Namen. An Tagen, an denen er seine Kollegen mochte, brachte er all ihre Rechner gleichzeitig zum Abstürzen. Sie fluchten, sie rieben sich die Stirn, die Bürostühle knarzten, sie trafen sich alle auf der Feuertreppe und rauchten. Vom Erdgeschoss aus konnte er hören, was sie beschäftigte, er lernte daraus, er schrieb es auf.

Dem Chefredakteur Joachim Kruse gefielen seine Texte. Ein paar Monate später rollte Damian seine Register in die Redaktionsetage. Von hier oben aus war diese Stadt endlich geordnet: rechte Winkel, perfekte Linien, Sätze und Worte, Einsen und Nullen, Licht und Schatten, die Bösen und die Guten. Alles, was Damian zum Redakteur-Sein brauchte, war es, diese Regeln aus den Handbüchern des Journalismus zu kennen, so einfach, und so einfach schrieb er in seine Signatur: Redakteur für besondere Angelegenheiten.

Die Kollegen im Radius seines Schreibtisches heißen Bernd, Müller, Tobi, Uwe, der Dirrmann. Manchmal sind sie per Du, manchmal per Sie, je nachdem, ob sie sich auch später zum Feierabendbier treffen. Aber ihn vermisst niemand beim Feierabendbier, niemand ist ihm jemals böse. Niemand schafft es jemals, ihm eine Frage zu stellen, ohne in einer Gegenfrage gefangen zu werden. Für diese Leute bleibt er immer nur: der Nowak. Der, der immer an der gleichen Stelle sitzt und nichts zu sagen hat. Stühlerücken vor der Toilettentür. Damian wischt sich die Hände an der Hose ab. Den Blick gesenkt, vorbei an den Jungjournalisten mit diesen Red-Bull-Augen schon morgens. Wie sie über ihre Laptops wischen, wie Musiker kurz vor der Orchesterprobe. Wie Klavierdeckel klappen sie ihre MacBooks auf. Wiegen sich vor und zurück und hacken Sätze in ihre Geräte. Tak-tak-tak. Der Takt, der Damian nicht schlafen lässt. Der tägliche Wettkampf der Geschichten über Tote, Unfälle, Terroranschläge. Was in der Welt passiert. Oder besser, was auf achtzehn Recyclingpapierseiten, A3, passt. Tägliche Geschichtsschreibung, einen Tag später schon verbrannt als Grillanzünder.

Das ist eine Geschichte. Das ist eine Geschichte. Das ist eine Geschichte, kritzelt Damian auf sein Notizblatt, immer wieder, bis es oben am D nachgibt, der Stift sich in seinen Oberschenkel bohrt. Er könnte genau jetzt auf diese Bühne stürmen und schreien: Das ist eine Geschichte! Schaut doch mal aus dem Fenster, was hier passiert. Damian lehnt sich nach vorn. Er reibt die Hände an seiner Hose. Er müsste den Satz nur ablesen wie ein Grundschüler. Diese Kopf-Zungen-Diskrepanz lässt es nicht zu. Los, fragt doch endlich. Bitte. Einen Moment ist es still, nur das Rattern der Deckenventilatoren.

Dann landet Kruses Blick auf ihm: Und, Nowak, haben Sie noch was für uns?

Er würgt den Satz in den Redaktionsraum: Das ist eine Geschichte. Damian steht auf. Der da unten, haben Sie das mitbekommen? Hinter seinem rotierenden Zeitungsfächer sagt einer der Jungredakteure: Kaum möglich, das nicht mitbekommen zu haben, oder?

Der steht da doch nur?

Damian schluckt und blickt in trostlose Gesichter: Aber genau darum geht es! Ich habe vom Dach schon zwei Ausbrüche beobachtet. Handgreiflichkeiten. Laute Auseinandersetzungen, von wegen, was will der da. Die McDonald’s-Angestellte hat dem Stillstehenden auf dem Platz eine gescheuert.

Und?

Er hat sich trotzdem nicht bewegt, sagt Damian.

Nicht sonderbarer als jede andere psychische Krankheit.

Wer sagt, dass der Mann psychisch krank ist?

Aber normal ist das auch nicht.

Und was ist normal?

Kruse hebt die Augenbrauen wie Flügel. Wir können nicht über jeden Typen schreiben, der einfach stehen bleibt. Wer möchte das denn lesen?

Damit hat Damian gerechnet. Er schielt auf sein Notizbuch: Möchten wir Nachrichten verbreiten, die die Leser haben wollen, oder das, was wichtig ist, was wirklich zählt?, liest er ab, dann sieht er dem Chefredakteur tatsächlich in die Augen.

Und was halten wir für wichtig? Kruse hebt den Kopf.

In einem Text zu hinterfragen, warum der Typ die Stadt verrückt macht, nur weil er nichts tut. Die Worte kratzen in Damians Hals, er räuspert sich in die Stille. Kruse blickt zur Wanduhr und nuschelt, na ja, vielleicht eine Sommerlochgeschichte. Pass auf, in einem Sommerloch ist Platz für einen Meteoriteneinschlag, hat Kruse vor zwei Jahren gesagt, als er seinen ersten Text schrieb. Und Damian erinnert sich nicht, ob es ein Witz war oder nicht.

Hendrika

Hendrikas Hand liegt schwer auf der goldenen Klinke. Sie horcht in die Stille hinter der Wohnungstür. Sie ist es schon gewohnt: einatmen mit der Lunge eines Wals, ausatmen – und zögern. Sie ist längst kein Kind mehr, sie ist eine, die selbst schon hätte drei Kinder gebären können. Eine gestandene Frau, die ihr Leben ganz gut hinbekommt, auch wenn alles zwar nicht mittendrin, aber jetzt so ab der zweiten Hälfte des Lebens Sinn ergeben hat, dass dieses Leben halbwegs glücklich ist, verstehst du das, Mutter? Viel schneller, als sie zurücktreten kann, öffnet ihre Mutter die Tür. Ihre Haut schimmert, als könnte sie jeden Moment reißen.

Hier, für dich, sagt Hendrika statt Hallo und hält ihr den Bonsaibaum entgegen. Den üppigsten, den sie je gezogen hat. Ihre Mutter nickt, blickt an ihr vorbei auf die Straße. Sie zwinkert mit elegant verklebten Wimpern. Sie sagt, in Ordnung, mehr zur Straße als zu Hendrika. Ihre Pantoffeln schlurfen durch den Gang. Es ist dunkel und warm.

Die Besuche sind wie ein Job, für den sie sich niemals beworben hat, von dem sie sich niemals krankmelden könnte. Wäre sie nicht, würde ihre Mutter unbemerkt auf ihrem Sessel verenden. Es gibt wirklich niemanden auf der Welt, den diese alte Frau etwas kümmert. Keine Nachbarn, Verwandte sowieso nicht, nicht einmal den Postboten. Fast eine Burn-out-Garantie, diese einzige Person zu sein. Wenn die normalen Menschen mit ihren Wochenenden beschäftigt sind, rafft Hendrika sich auf. Sie kämpft sich hinauf zur S-Bahn, sie läuft wie gegen Wind. Sie lässt sich auf die Sitzbank fallen und beobachtet, wie die leeren Bierflaschen bei jedem Beschleunigen und Halten durch den Wagen rasseln, während die Bahn alle Milieus dieser Stadt kreuzt. Ein Leichtes, irgendwo anders auszusteigen, wo die Menschen mittellos und erwartungslos sind. Nicht wie an der Endstation, wo sich sogar die Vögel mit dem Zwitschern zurückhalten. Wo sich die Wälder allmählich in poröse Straßen fressen, die in Sackgassen enden. Wo sich Villa an Villa reiht und ihr pompöses Mauerwerk Richtung Straße reckt, drinnen aber schimmelt. Die Leute, die vom Leben nur noch Schreckliches erwarten, haben sich verbarrikadiert vor dem Rest der Stadt. Und am Ende der Straße hat sich ihre Mutter in ihre Festung zurückgezogen. Fünfundzwanzig Treppenstufen zählt Hendrika, bis sie wie immer vor der mit Eisengitter verstärkten Eingangstür kapituliert. Immerhin: Nach Mann und Haus und Kindern fragt ihre Mutter sie zum Glück schon lange nicht mehr.

Sie reicht ihr den Kleiderbügel, kneift die Augen zusammen, ihre Arme wirken unendlich schwer. Wie immer geht sie voraus. Eine Mischung aus Laufen und Fallen, und immer wieder bleibt sie stehen. Ein Furz entweicht ihr, einer Lady wie ihr. Sie zuckt zusammen, als könnte sie das Geräusch per Gedankenkraft ungeschehen machen, und wankt weiter, vorbei am Wohnzimmer mit dem staubigen Sofa, auf dem niemals jemand sitzen durfte, außer auserwählte Gäste. Aber die auserwählten Gäste sind in den letzten Jahren einer nach dem anderen gestorben. Staubkörner tanzen durch den Raum, erleuchtet von einem Kronleuchter, der sich leise dreht. Schatten fließen über den Perserteppich und über die schweren Vorhänge, die immer zugezogen sind. Es gab mal einen schön angelegten Garten hinter der großen Fensterfront. Ein Wäldchen wie ein Gemälde, als der Vorhang noch offen war und der Gärtner noch nicht gefeuert. Bis die Mutter dachte, er beklaue sie. Jetzt liegt hinter dem Fenster eine verwilderte Wiese, die ihre Mutter aber nie sieht, sie sieht nur in den Fernseher. Unbeachtet säuselt er im Hintergrund wie ein genügsamer Gesprächspartner.

Ihre Mutter lässt sich rückwärts auf den Rollator plumpsen. Sie sagt, Du warst lange nicht da. Sie stößt sich mit den Füßen ab und rollt zum Esstisch. Hast du meine Anrufe nicht bekommen?

Ich bin umgezogen, sagt Hendrika, obwohl sie sich vorgenommen hat, sich für nichts und rein gar nichts zu entschuldigen. Sie verkündet: Ich habe einen neuen Job.

Ach? Ihre Mutter gießt Tee in die Tassen, es klirrt, als sie mit der Kanne den Rand trifft.

Hendrika setzt sich und zieht die Beine unter den Stuhl. Das Kleid spannt über ihren Knien, und sie legt ihre Hände dort hinein wie in eine Hängematte. Sie erzählt von der Arbeit im Café, den Pflanzen, die sie besorgt und auf der Fensterbank platziert. Jeden Tag neue. Von den Stecklingen, die nach etwas Zeit nur so wuchern. Sie erzählt, wie der Geruch von Gießwasser die Gäste anzieht, die gedankenverloren in der Topferde pulen, während sie an ihrem Kaffee nippen. Café oder Gärtnerei, von außen nicht mehr zu unterscheiden. Die Gäste kommen wegen beidem, und sie bleiben lange. Und manchmal, wenn jemand Hendrika nett anlächelt, nimmt sie sich einen Stuhl und setzt sich dazu und erzählt ihnen etwas über die Pflanzen, die sie umgeben. Neuerdings wartet sie, bis sie dazu aufgefordert wird. Dass ihre neue Therapeutin ihr dazu geraten habe, sagt sie nicht. Das macht mir Spaß, sagt Hendrika.

Spaß, wiederholt ihre Mutter und schließt die Augen, ob aus Schmerz oder Mangel an Vorstellungskraft. Dass sie andere Leute bedient, ausgerechnet Kaffee einschenkt, kränkt diese alte Dame.

Hendrika steht auf und reißt dabei die alberne Teetasse von der Untertasse, sie zerbricht auf dem Boden, der Teppich saugt sich voll. Entschuldige, sagt sie. Entschuldige. Ich muss auf die Toilette, als bräuchte sie noch immer die Erlaubnis für jegliche Körperfunktion, als gehöre dieser Körper immer noch der Mutter. Sie stapft über die zerbrochene Tasse hinweg durch den Gang, hört nicht mehr, was ihre Mutter sagt. Das ist das Gute an der Wut: Sie dämpft alle Geräusche. Hendrika sperrt die Tür ab und sucht das fliederfarben geflieste Bad nach etwas ab, das sie zerstören könnte, und weil sie nichts findet, schlägt sie sich mit der flachen Hand auf die Wange. Erschrocken schnaubt sie in ihr Spiegelbild. Die Wut blickt zurück. Reiß dich zusammen. Lange wird sie nicht mehr leben.

Ihre Mutter hat den Bonsaibaum auf das Fensterbrett vor den geschlossenen Vorhang gestellt, wo er ohne Licht bald verenden wird. Sie steht dort wie eine Marionette, die von unsichtbaren Fäden gehalten wird und jeden Moment zusammenklappen könnte. Die Frau, von der man früher sagte: die Farmerin mit dem breiten Kreuz. Die Gummistiefel unter ihrem Kleid trug. Die verlebte Frau, die du auch bald sein wirst, denkt Hendrika. Stell dir die Jahre auf und schau zu, wie sie umfallen wie Dominosteine. So ist das nämlich mit dem Altern. Wenn es einmal losgeht, kann man es nicht aufhalten. Nur, wann beginnt das, und hat ihre Mutter nicht vielleicht recht: Ist bei ihr nicht schon alles zu spät?

Ihre Mutter wackelt ein paar Schritte in ihre Richtung, sie blickt präzise an Hendrika vorbei in den Fernseher, bleibt stehen, legt die Hand an die Wange, als wäre der Kopf plötzlich zu schwer für ihren Rücken.

Hendrika, ruft sie in den Raum, Hendrika, sieh dir das an. Ihr Gesicht wird hohl. Eine ganze Weile starrt sie wortlos in den Fernseher. Sie befeuchtet ihre Lippen: Die Terroristen sind bis hierher gekommen. Sie sagt es, als hätte sie schon sehr lange damit gerechnet. Die Nachrichten murmeln durch den Raum. Nur so viel versteht Hendrika: Ein Mann steht offenbar unbeweglich im Zentrum der Stadt. Er hat die Hände in den Hosentaschen vergraben. Man müsse davon ausgehen, dass er bewaffnet sei.

Ach Mutter. Du darfst nicht alles glauben, was die sagen. Auf keinen Fall wird sich Hendrika das anschauen. Ihre Mutter wird schon irgendwann zurückkommen, an ihrem Kamillentee nippen, ihre Nerven beruhigen. So war es immer, so wird es immer sein. Gefährder ist ein Wort, das sie immer wieder gehört hat. Ein Wort, das zeitgemäß scheint. Aber meistens ist es falscher Alarm. Verwirrte Jugendliche. Brauchen bloß Aufmerksamkeit. Hendrika kennt die wirklichen Gefährder. Männer in anderen Ländern, die in vollgestopften Minibussen sitzen und diesen wahnsinnigen Blick haben, denen man zutraut, jeden Moment die Gürtelbombe zu zünden. Die in Deutschland, die sind keine wirklichen Gefährder. Mutter, sagt Hendrika und winkt sie zu sich. Sie sollte das eigentlich wissen.

Ihre Mutter sagt, Sie haben die ganze Innenstadt gesperrt. Keiner ist mehr auf dem Bahnhofsvorplatz. Sieh doch, sie haben sich hinter Häusern versteckt. Mit einem Megafon sei ausgerufen worden, man solle sich nicht weiterbewegen. Beamte haben die Tram angehalten. Busfahrer stehen wartend in der Schneise vor dem Bahnhofsvorplatz. Hendrika seufzt, zuckt mit den Schultern und blickt durch den Raum, als würde sie ihrer Mutter dadurch begreiflich machen, dass sie in einer Festung mit dreifach gesichertem Türschloss wohnt, mit Fenstern aus Panzerglas in einem Villenviertel, und ihr ganzes Geld liegt auf einem Konto in der Schweiz.

Was soll denn irgendein Mensch von dir wollen? Auweia, hat sie das gerade wirklich gesagt?

Es gab keinen bestimmten Auslöser, keine akute Bedrohung. Schleichend hat es angefangen, dass ihre Mutter das Haus nicht mehr verlassen hat. Immer häufiger hat sie Menschen auf der Straße als potenzielle Gefahr gesehen. Seitdem bringt der Bofrost-Lieferant Fischstäbchen und Auflauf nach Hause. Nur durch den Türschlitz reicht ihre Mutter ihm den Geldschein. Was sich draußen in der Welt abspielt, weiß sie nur über die Nachrichten. Dass die S-Bahn ausgebaut wurde, dass es Problemviertel gibt, dass die Bahn diese Problemviertel mit ihrem Viertel verbindet. Dass die Menschen, die dort drüben wohnen, es auf ihr Geld abgesehen haben, das glaubt sie, weil sie es so gelesen hat. Sie hat einen Elektrozaun vor die Hecke bauen lassen mit einem Schild: Betreten verboten. Lebensgefahr. In Wirklichkeit herrscht drinnen Lebensgefahr. Aber das zu sagen, ginge wirklich zu weit.

Ihre Mutter wankt zum Esstisch, greift einen Haferkeks von einem goldenen Tablett und knabbert zaghaft daran: Ich hoffe, dass sie ihn schnell bekommen und einsperren. Sie blickt zu Boden und sieht erst auf, als Hendrika die Hand auf ihre legt. Ihre Haut ist faltig und kalt, die Hand einer Farmerin, die plötzlich vor Angst erstarrt ist wegen eines Mannes, der die Hände in den Hosentaschen vergraben hat. »Mutter«, wie fremd dieses Wort manchmal klingt.

Hendrika blickt in die blauen, verschwommenen Augen, die kaum noch etwas sehen. Dann zieht sie die Vorhänge auf. Sanftes Licht flutet den Raum. Sie nimmt die Fernbedienung vom Sessel und schaltet das Gerät auf lautlos. Schluss jetzt. Nur kurz wirft sie einen Blick auf den Fernseher. Stumm rennen Menschen durch das Bild, sie scheinen zu flüchten. Die Kamera zeigt den Bahnhofsvorplatz menschenleer. Nur ein Punkt darin. Ein Mensch. Mit einem Ruck, den sie ihrer Mutter nicht zugetraut hat, erhebt sie sich und geht zum Fernseher. Manchmal, wenn sie eine Serie, einen Film oder die Nachrichten sieht, muss sie aufstehen und sich direkt davorstellen, um besser zu sehen. Ihr schlaffer Körper nimmt Hendrika die Sicht. An ihrer Hüfte vorbei sieht Hendrika, wie die Kamera immer weiter auf den Menschen in der Mitte zoomt. Schnitt. Menschen hinter Schaufenstern. Menschen auf Balkonen. Menschen mit diesem Blick: ängstlich und neugierig. Schnitt. Die Silhouette eines Mannes. Die Kleidung: blau, nicht unordentlich. Seine Statur: nicht groß, nicht klein, gewöhnlich. Die Kamera wackelt, geht in einer Entfernung um die Person herum. Offenbart: einen Hinterkopf, dunkle Haare in einem Gesicht. Magere Schultern, aufrecht und bescheiden, könnte man sagen. Und der soll gefährlich sein? Hendrika sieht ihre Mutter an, dann wieder in den Fernseher, nippt an ihrem Tee, die Kamera zoomt auf das Gesicht, dunkle Augen, wache Augen, Augen, die sich nicht beeindrucken oder ablenken lassen. Da stockt Hendrika der Atem. Sie spuckt den Tee zurück in die Tasse.

O mein Gott.

Sag ich doch, das ist ein Gefährder, sagt ihre Mutter, ohne sich umzudrehen.

Nein, sagt Hendrika. Das ist mein Junge.

Demonstrativ schaut sie auf ihre Armbanduhr. Obwohl sie noch nicht einmal fünfundvierzig Minuten zu Besuch ist, sagt sie: Ich muss los. Es war sehr schön, Mutter, mach dir nicht so viele Sorgen. Alles ist gut, sagt sie und hofft, dass sie bei Arda ist, bevor etwas wirklich Schlimmes passiert. Sie reißt ihre Jacke von der Garderobe und lässt die Mutter vor dem Fernseher von einem auf das andere Bein pendeln, vielleicht wird sie einstürzen wie ein Turm, aber darum kann sich Hendrika nicht mehr kümmern.

Viel zu langsam rattert die Bahn in Richtung Innenstadt, wo die Kamerateams schon mit ihren Sendewagen stehen und auf ihren Jungen halten. Sie verstören Arda doch noch mehr. Was soll sie tun? Wäre typisch für sie, auf den Platz zu marschieren. Sie würden sich das Maul zerreißen, Wer ist die fette Alte auf dem Platz, die sich da wichtig macht? Wenn Arda also zurück in der Stadt war, würde er sich blicken lassen?

Hendrika kaut auf ihren Fingernägeln herum, inspiziert die trockene Haut um ihren Daumennagel, knabbert, beißt ein Stück ab. Als die Tür das nächste Mal aufschwingt, springt sie aus der Bahn, läuft aufs andere Gleis, nimmt den Zug zurück. Die Antwort liegt zwischen der Endstation und dem Zentrum der Aufmerksamkeit.

Johanna

Da bist du also. Wie lange hat sich Johanna gewünscht, diesen Satz zu sagen. Sie bahnt sich einen Weg durch die schwitzenden Menschen, das Gewühl der Neugierigen, das sich am Seitenausgang von Galeria Kaufhof gebildet hat. Schlängelt sich vorbei an Köpfen, die sich von rechts nach links recken, obwohl sich Joshua seit Stunden keinen Meter bewegt hat, vorbei an störrischen Ellenbogen. Johanna hält die Luft an, oh Pardon, streift einen Rücken, einen zornigen Blick, dann steht sie ganz vorn. In ihrer Brust hämmert ein Kaninchenherz.

Sie haben den Platz mit Flatterband abgesperrt. Mit verschränkten Armen posiert ein Uniformierter dahinter. Er ist offensichtlich nicht da, um Joshua vor den Neugierigen zu beschützen. Er soll die Menschen vor Joshua schützen. Breitbeinig, mit antrainierter Überheblichkeit, aber sein Gesichtsausdruck verrät: Er sieht das Publikum vor sich gar nicht. Er horcht in Wirklichkeit nach hinten, auf den Platz, wo die größtmögliche Ruhe herrscht. Die größtmögliche Ruhe kann unglaublich laut sein.

Johanna sagt, Entschuldigung. Sie stellt sich auf die Zehenspitzen und ruft: Entschuldigung! Erst dann brummt der Polizist. Sie versucht, seinem Blick standzuhalten. Sein Funkgerät knattert. Er dreht sich um, spricht in abgehackten Sätzen, er hält die Hände wie eine Schale um seine Worte, als würde er in eine Muschel sprechen. Johanna hat keine Zeit, die Konsequenzen durchzuspielen. Sie huscht unter dem Flatterband hindurch. Zum Glück sind die Leute abgelenkt, von Joshua und von der Angst, etwas zu verpassen. Keiner bemerkt, wie sie sich im Schatten der Gebäude von hinten anschleicht. Sie stoppt erst, als sie den Rums hört. Ein Geräusch, das schmerzt. Der Rums der Polizeiwagen, der bedeutet, jetzt kommen die Knüppel und die Pfeffersprays, die Tränen, die nicht aufhören. Der Rums bedeutet, Zeit für eine Entscheidung: Entweder du bringst dich in Sicherheit oder du bleibst, und es wird ungemütlich. Danach werdet ihr in den Bars sitzen und erzählen, was ihr erlebt, wie ihr euch widersetzt habt. Aber in diesen Runden war Johanna nie.

Joshua, weißt du, auf was du dich da einlässt?

Ein paar Uniformierte kriechen aus dem Wagen und wischen sich den Schweiß von ihren ratlosen Gesichtern. Die Mittagshitze hat sich vor den Gebäuden aufgetürmt. Johanna umrundet den Platz, bis sie gegenüber von Joshua steht. Sie sinkt in die Hocke und schirmt die Sonne mit ihren Händen ab. Nur wenige Schritte, dann könnte sie vor Joshua stehen, endlich wieder vor Joshua stehen. Er sieht mager aus, aber er trägt sein Kinn erhoben, ein gutes Zeichen, und die Hände hat er stoisch in seinen Hosentaschen vergraben.

Ausgerechnet Joshuas Hände sollen ihn gefährlich machen. Joshua, der behauptet, Hände seien viel intimer als Augen. Augenfarbe festgehalten in einem Pass, kein Gespräch ohne einen Blick in die Augen. Welche Lügen erzählen Augen, die Handinnenflächen verbergen? Deine ganze Biografie, eingraviert in ein Muster, hast du schon mal versucht, die Linien in deinen Handflächen zu zählen? Wenn Joshua hören könnte, wie die Nachrichten seine Augen kommentieren, seinen Blick nennen sie intensiv. Er kneift nicht mal die Augen zusammen, obwohl die Sonne ihn bestimmt blendet.

Die Beamten setzen sich langsam in Bewegung, unter ihren Uniformen muss der Schweiß kondensieren. Sie formieren sich an allen Enden des Platzes, sie ziehen sich die Helme über den Kopf und klappen das Visier herunter. Die Tram fährt vor, die Türen schwingen auf, keiner steigt aus, alle glotzen, keiner steigt ein, die Türen fallen zu, die Tram quietscht weiter. Da bemerkt Johanna, dass sie die Luft angehalten hat.

Einer der Uniformierten hält ein Megafon in der Hand, er klopft dagegen, es knistert: Ich fordere Sie auf, Ihre Waffe auf den Boden zu legen. Ich werde jetzt bis zehn zählen, danach entfernen wir Sie von diesem Platz.

Ein Rumoren geht durch die Menge, das Flatterband wackelt. Da waren es nur noch halb so viele.

Eins-zwei-drei. Joshua blinzelt nicht einmal. Er und sein Schatten sind jetzt allein auf dem Platz.

Der Uniformierte zählt: vier-fünf-sechs. Die Teenager haben sich im McDonald’s verschanzt, ihre Fettfinger kleben an der Fensterfront. Sie diskutieren, was das Zeug hält, aber warum dort, warum nicht hier draußen? Sorgt ihr euch denn überhaupt nicht? Die können doch Joshua jetzt nicht hier wegknüppeln. Auf welcher Grundlage bitte? Und wenn sie einfach dazwischenginge? Würde irgendjemand sie ernst nehmen? Unmöglich.

Sieben-acht-neun, zählt der Uniformierte und sagt, ohne sich noch einmal umzusehen: zehn. Die Beamten ziehen sich synchron ihre Handschuhe an. Sie warten einen kurzen Moment, als würden sie fotografiert. Dann traben sie los, überqueren die Grünfläche, zertreten Primeln, ihre Knieschoner spreizen und dehnen sich. Sie nähern sich Joshua von hinten. Aber er rührt sich immer noch nicht, kein Zucken, schwer zu erkennen, ob er überhaupt atmet.

Der Erste, der ihn erreicht, schwingt seinen Arm um Joshuas Hals. Er rammt ihm ein Knie in den Rücken. Joshua sackt auf den Boden. Der Uniformierte dreht ihm die Arme auf den Rücken. Joshuas Haare breiten sich auf den Boden, seine Wange liegt auf dem Asphalt, er kneift die Augen zusammen. Johanna fasst sich an den Mund, ein Kind schreit. Der Uniformierte sagt etwas in Joshuas Ohr. Ein anderer betastet seine Hüften. Aus den Hosentaschen ziehen sie zwei Socken: rot und gelb. Und die Verblüffung ist von besonderer Stille.

Da brennt etwas in Johanna durch. Von Weitem ruft sie: Was soll das? Wer hätte gedacht, dass eine solche Stimme aus ihr kommt. Sie stapft auf den Beamten zu. Wenn sie könnte, würde sie ihn an seinen blonden Haaren zu Boden reißen. Der Beamte hebt den Kopf, sieht das Versäumnis, diese weitere Passantin nicht von dem abgesperrten Platz entfernt zu haben. Jetzt spürt Johanna auch die Blicke der Gaffer im Rücken, von der Seite, von oben, von überall hört sie das Tuscheln, es hat sie eingekreist. Aber warum nicht? Diese Rage ist neu und schon ganz okay. Johanna spannt ihre Schulterblätter, sie wächst ein paar Zentimeter, so wie sie es beim Tanzen gelernt hat, ein bisschen aufrechter, so baut sie sich direkt vor dem knienden Beamten auf, ihr Schatten fällt auf sein Gesicht.

Ich bin Juristin, sagt sie, dieses Mal etwas gefasster. Ich habe das Ganze beobachtet, und das, was hier vorgefallen ist, wird strafrechtliche Konsequenzen für Sie haben. Der Beamte lässt Joshuas Arme los, er steht auf, sein Blick streift ihre nackten Beine unter den Shorts, das Zebrashirt, das sie ausgerechnet heute anhat, er kann sich keinen Reim auf sie machen, aber er sieht die Menschenmenge hinter ihr, die Handys auf ihn gezielt. Da hat Johanna schon losgelegt. Sie spricht von Bürgerrechten und Menschenrechten, die würden hier mit Füßen getreten. Mit den Handkanten schlägt sie Linien in die heiße Luft.

Wortwörtlich, sagt eine Frau. Misshandelt, ruft einer. Und das in einer Demokratie!

Aber der hätte doch.

Hätte was?

Die Menschen brüllen sich an, sie übernehmen tatsächlich Johannas Worte, sie bekommen kaum mit, wie der Beamte sich zu seinem Kollegen dreht, kurzes Getuschel, sein Kollege muss weitermachen. Wortlos klemmt sich der Uniformierte das Handy zwischen Ohr und Schulter, während er seine Handschuhe abstreift, mit einer Präzision, die Minuten verlangt. Immerhin keine Knie mehr, die Joshuas Rücken durchbiegen.

Ein weißer Fiat rollt über den Platz und hält im Parkverbot. Aus dem Kleinwagen schälen sich eine Frau und ein Mann. Ein Beamter drängt Johanna zur Seite: Bitte, liebes Fräulein, können Sie sich ein paar Schritte entfernen, wir müssen hier unsere Arbeit machen. Sie tut ihm den Gefallen. In einem Kreis stehen die Beamten mit den zwei Personen aus dem Kleinwagen. Outdoorjacken und Uniformen, sie tauschen angestrengt Blicke aus. Unmöglich zu verstehen, was sie besprechen. Die Frau ist zu Joshua gegangen, berührt seine Schulter, sie entknotet seine Arme, langsam und bedacht. Der Mann greift Joshua unter die Achseln und hilft ihm hoch. Er muss einen Schritt machen, dann ist er wieder auf den Beinen. Er steht dort anders, als Johanna erwartet hätte, er steht sicher wie eine Statue.

Sie haken sich links und rechts ein, und Joshua läuft mit. Der kann sich ja doch bewegen, schreit einer der Neugierigen hinter dem Flatterband. Mit kleinen, zügigen Schritten führen sie Joshua zum Auto.

Und jetzt, wie hast du dir das vorgestellt? Soll ich einfach mit meinem Tag weitermachen? Und dann so: Na, wie geht’s. Ach, ganz gut. Und hast du auch den Verrückten in der Innenstadt gesehen? Jaja, das war schon eine Sache. Aber noch mal alles gut gegangen, oder? Ja, wirklich?

Johanna folgt den Sozialarbeitern zögerlich, als sie den Mann sieht. Auch er hat es irgendwie auf den Platz geschafft und anscheinend keine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Er versteckt sich hinter seinem Notizbuch. Als er merkt, dass Johanna ihn ansieht, dreht er sich weg, läuft fort, wird langsamer, zögert, dreht sich um. Ein Blick wie von einem Fuchs in der Stadt.

Alles okay, sagt sie.

Ja, sagt der Mann, obwohl das keine Frage war. Ich bin Journalist. Seine aschblonden Haare sind über der Stirn verklebt. Er wirkt verfroren, obwohl es heiß ist. Er sagt, Ich würde gern wissen, wer der junge Mann ist.

Na, da hätten Sie etwas früher mit dem jungen Mann sprechen können, oder?

Der Reporter spitzt die Lippen zu einer Frage. Er schlägt sein Notizbuch auf und öffnet mit seinem schmallippigen Mund die Stiftkappe: Sie sind Juristin, wie würden Sie das bewerten? Also, wie können Sie das einordnen, diesen Gewaltakt, ohne einen konkreten Tatverdacht? Er schafft es nicht, Johanna dabei anzusehen. Er fragt, Ist Ihnen dieser Fall bekannt?

Dieser Fall ist ein Symptom, keine Ursache, sagt Johanna. Vielleicht braucht einer wie der solche kryptischen Antworten. Und was heißt hier »Fall«? Es geht um einen Menschen. Der Reporter hat aufgehört mitzuschreiben.

Ist der junge Mann schon vorher auffällig gewesen, gab es Vorstrafen?, fragt der Reporter. Wer ist der?

Wer sagt, dass wir es hier mit einem Mann zu tun haben? Und was heißt jung?, sagt Johanna. Denk mal in deinem Redaktionsturm darüber nach, dass die Welt nicht so einfach ist. Es überrascht sie, dass sie dann doch sagt: Nein, niemand kennt den.

Weißt du noch, Joshua? Wie wir damals auf deinem Teppich lagen, in dieser für einen Achtzehnjährigen viel zu eingerichteten Wohnung, die dir das Jugendamt gestellt hat. Wir waren wie betrunken von dem Gefühl, gerade an der Schwelle zu stehen zu dem erwachsenen Leben, das endlich losgehen sollte. Wir haben mit den Händen Spaghetti aus dem Topf gefischt und unsere Gesichter mit Tomatensoße bespritzt. Ich habe dich mit einer Spaghetti auf dem Kopf gefragt: Und, was willst du werden? Ich war mir da nie so sicher.

Na alles, hast du gesagt. Ich werde alles gleichzeitig.

Das hätte sie dem Reporter auf die Frage: Wer ist der?, antworten können. Aber der Reporter war schon weg.

Amiand

Am Bordstein würgt Damian den Motor ab, kurbelt das Fenster herunter und lässt seinen Blick über das rostrote Gelände schweifen. Ein Park ohne Bäume, weiße Balkone ohne Menschen und ein Springbrunnen ohne Wasser. Und immer dieses Abheben und Senken der Schranke. Surrr. Klink. Ein Surren, wie wenn ein kleines Flugzeug abhebt. So zumindest hat er sich als Kind das Geräusch von Flugzeugen vorgestellt, obwohl an Wegfliegen nie zu denken war. Autos stoppen in der Parkschneise, laden Menschen ein und aus wie Ware. Patientenbetten säuseln über das Pflaster, durchbrechen die leise Ruhelosigkeit. Damian kann den Autoschlüssel nicht loslassen. Erinnerungen sind heikel wie Kindergemälde. Ist es wirklich dieselbe Psychiatrie wie damals?

Er stellt sich den jungen Mann vor, den sie da nach oben gehievt haben, wie er in einem noch frisch riechenden weißen Leinenanzug in seinem Zimmer liegen wird. Er kennt den Geruch dieser immer gleichen Stille, die Anzüge, die sich langsam verfärben, vor Schmerz und Scheiße und Scham. Warum muss seine Recherche ihn ausrechnet wieder an Orte wie diese führen? Mit dem Handrücken wischt sich Damian den Schweiß von der Stirn. Wie ein stummer Begleiter liegt sein Laptop auf dem Beifahrersitz.

Damian blickt in den Rückspiegel, sein Spiegelbild versichert ihm, dass er wirklich hierhergefahren ist. Vielleicht ist er nicht der geborene Investigativ-Journalist. Aber es könnte ihm zumindest helfen, dass er früher in Kliniken ein und aus ging wie andere Kinder in Vergnügungsparks.

Damian lehnt sich aus dem Autofenster. Gedanklich legt er die Schablone seiner Erinnerung auf die Kulisse: Es war derselbe Park, durch den er mit seiner Mutter lief und sich wünschte, sie würden Hand in Hand gehen, weil es ein Gesetz ist, dass Kinder und Eltern das tun, wie es ein Gesetz ist, dass Türen Griffe haben. Hier hatten die Türen keine Griffe. Es ist wie ein Logikfehler in einem Film, der sich in Damians Kopf abspielt, wenn er sich erinnert.

Er war vier oder fünf, vielleicht auch sechs Jahre alt. Auf Kopfhöhe hätte sich der Türgriff befinden müssen. Er wollte nur die Klinke drücken und abhauen, aus dem Doppelzimmer Nummer B35, in dem es verschwitzt roch, nach seiner Mutter in aufgewühlten Bettlaken. Nur raus in den Garten, zur Schaukel, die schon einladend im Wind pendelte. Zielstrebig lief er zur Tür und fasste ins Leere. Da war keine Klinke, kein Griff, kein Halt, nur eine Plastikoberfläche mit zwei kleinen Löchern, wie Augen in Totenköpfen. Nur die Betreuerinnen konnten die Tür von der anderen Seite öffnen.

Und noch eine Szene in seinem Erinnerungskabinett: Wie seine Mutter sechzehn Stunden lang schlief, wie er neben ihr lag und glaubte, sie würde nie wieder aufwachen. Die netten Frauen hatten ihr die Hände auf dem Bauch gefaltet wie bei den Toten, die man in Särge packt. Ein Speichelbächlein lief über ihre Mundwinkel auf das Bett. Wenn sie sich dann doch drehte, lagen ihr die Haare strähnig im Gesicht. Und weil Damian wusste, wie eitel sie mit ihren langen Haaren war, sammelte er Strähne für Strähne von ihrer warmen Stirn, zählte sie und fächerte sie neben ihrem Kopf auf, damit sie schön aussah. Insgeheim hoffte er, dass sie davon aufwachen würde. Aber nichts. Die Tür ging auf, die Tür ging zu, die Sonne ging auf, die Sonne ging unter. Und plötzlich blinzelte seine Mutter, starrte aus dem Fenster in den Himmel und sagte nur eines, leise, aber wuchtig genug:

Nerv nicht, halt einfach die Fresse, ja?

Aber er hatte doch gar nichts gesagt? Sie rieb sich die Augen und schaute sich im Zimmer um, mit einem Blick wie jemand, der sich im Dunkeln an Wänden entlangtastet. Vielleicht ein Missverständnis, eine Nebenwirkung der Pillen. Logik zähmt Traurigkeit, das hatte Damian früh gelernt. Und er war in der Grundschule, als er eine einfache Gleichung verstand: Sah seine Mutter ihn an, bedeutete das: Gib mir Antwort, sag was. Erzähl mir etwas Schönes, mein Kleiner. Egal was. Sah sie weg, bedeutete es, dass er sich unsichtbar machen musste: den Atem kontrolliert durch den Mund fließen lassen, mit minimalen Kieferbewegungen kauen, jegliches Geräusch unterdrücken, rückwärts aus einem Raum rausschleichen. Wenn er leise war, dann war er ein guter Junge. Natürlich fiel es den anderen Kindern auf, wenn Damian manchmal Tage und Wochen nicht in die Schule kam. Er müsse auf seine Mutter aufpassen, sagte er dann zu seinen Mitschülern. Sie sei einfach ab und zu so traurig. Und er versuchte zu erklären: Wenn sich ihre Traurigkeit erst einmal eingenistet hatte, war seine Mutter so beschäftigt damit, traurig zu sein, dass sie nicht mehr schlafen konnte. Nächtelang räumte sie Ordner vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer und von dort in den Keller, oder sie verbrannte Papierhaufen im Garten, kippte die Asche in den Müll, ratterte die Mülltonnen bei Sonnenaufgang vor die Tür. Der Schlüsselbund klimperte an ihrer Jeans, wenn sie ins Auto stieg, wegfuhr und erst abends wiederkam. Ja, sie war sehr beschäftigt. Bis es nicht mehr ging, und dann war sie ganz müde vor lauter Traurigkeit.

Damian, pack deine Sachen, sagte sie irgendwann. Die gelbe Sporttasche. Wir fahren ins Hotel. Das wird nett. Weißt du noch, Schwester Luisa? Sie wird auch wieder da sein. Insgeheim mochte er das, jemanden Schwester zu nennen. Sie fuhren mit dem alten Peugeot in die Klinik. Seine Mutter rauchte, die Fenster beschlugen. In jeder Kurve quietscht der Keilriemen. Bei der Notaufnahme begrüßte sie immer derselbe Mann. Er war jung, trug ein weißes Hemd und lächelte übertrieben wie einer dieser Animateure im Holiday Inn. Na, Junge, soll’s wieder vegetarisch sein? Im Überspielen waren sie Komplizen. Zittrig unterschrieb seine Mutter die Papiere. Mit jedem tiefen Atemzug schluchzte sie und lächelte und schluchzte und lächelte. In Damians Erinnerung war es in der Klinik manchmal wirklich wie im Urlaub: Man durfte mit den Händen Spaghetti mit Tomatensoße essen, und keiner sagte Nein. Im Keller gab es einen Raum, in dem man sich eine warme Höhle aus Bettlaken bauen konnte, und wenn man bei den Aufzügen alle Knöpfe gleichzeitig drückte, blieb er stecken, und man konnte durch den Luftschacht horchen, was die Leute vor der Metalltür sagten, ohne dass sie einen sahen. Und nach ein paar Tagen fuhr seine Mutter ihm wieder mit den Händen durch die Haare. Es war wie eine Aufforderung, sie sah ihn an. Er solle etwas sagen, verstand er schon, aber ihm fehlten die Worte. Es war wie eine Krankheit, die sich in der Zeit einnistete. Du weißt, dass ich überfordert bin, deine Mami, ja, Rafa?

Rafa. Nur seine Mutter nannte ihn so. Und wahrscheinlich einfach nur aus Protest gegen den Vater, der ihm, ohne sie überhaupt zu fragen, den Namen Damian gegeben hatte. Den Namen seines Vaters und seines Großvaters – ein Name, der ihn in dem Dorf, in dem er aufgewachsen war, zu einem zähen Landwirt gemacht hätte. Aber seine Mutter wollte keinen groben Landwirt großziehen, erst recht nicht allein, als der Vater sich verpisste und zurück in das Dorf ging, wo er besoffen in eine Güllegrube fiel und verreckte. Viel mehr wusste er von seinem Vater nicht. Nur der Name blieb als Überbleibsel und die kryptische Hälfte der Gene vermutlich, alles Dinge, mit denen seine Mutter noch halbwegs einverstanden war, so viel konnte Damian schon als Kind ihrem Gesicht ablesen. Aber wenn sie Rafa sagte, schien sie jemand anders anzusprechen, und das mochte er. Es war wie ein Geheimnis, das nur sie beide teilten. Im Kindergarten war Damian das erste Wort, das er schreiben konnte. Beim Arzt wurde er als Damian aufgerufen. Ich bin Damian, sagte er, wenn die Kinder im Block fragten. Mit einem Rafa hätten sie nie gespielt.

Irgendwann begriff Damian, es war sogar normal, dass in seinem Kopf ein größerer Haushalt wohnte. Wie zwei Spielfiguren. Gameboy. Mario und Luigi, nur eben Damian und Rafa. Damian aktivierte er, wenn nicht gerade einer dieser Männer da war, um seine Mutter in die Klinik zu fahren. Wenn er vom Lehrer aufgefordert wurde, lauter zu sprechen. Wenn er abends die vergessene Herdplatte ausmachte. Rafa war er, wenn der Charakter in ihm, der Angst hatte, nachts das Zufallen der Haustür hörte. Wenn ihm der Rotz aus der Nase lief, wenn er lautlos weinte. Als seine Mutter ging, stellte sich Rafa für immer tot. Aber nun war er wieder da. Er kauerte in seiner Erinnerung in diesem Zimmer dieser Klinik.

Entschieden zieht Damian den Schlüssel aus dem Zündschloss. Wahrscheinlich beachten sie dich nicht einmal. Und wenn jemand fragt, sagst du einfach, du bist zu Besuch. Ich besuche Lisa Baumann. Ich habe ihre Zimmernummer vergessen. Könnten Sie mir noch einmal sagen, wo sie liegt? Bitte. Eine Lisa Baumann gibt es doch in jedem Krankenhaus. Und überhaupt, das Tor ist ja offen. Damian steigt aus dem Auto und durchquert den Park. Irres Haus hat jemand auf den orangen Mülleimer gekritzelt. Er rollt seine Zeitung auf. Satzfragmente passieren Damian und ziehen weiter. Das Kartoffelgratin. Der vergessene Autoschlüssel. Die Schlaftabletten. Ein mehrstimmiges Ächzen.

Der Chor gehört zu einer Gruppe Männer mit Strickjacken und Hüten, die ihre Rollatoren vor sich herschieben. Langsam und wackelig steuern sie auf die Parkbank neben Damian zu. Ein älterer Herr mit roter Schirmmütze lächelt ihm bedeutungsvoll zu. Damian nickt. Nuschelnd stecken sich die Männer gegenseitig die Zigaretten an. Ziehen an ihren Kippen und schauen zu, wie der Rauch entweicht. Dann ertönt ein Gong. Wie auf Kommando lösen die Männer die Bremsen und schnippen die Zigaretten in die orange Tonne. Was sie sprechen, kann Damian nicht verstehen, aber sie reden durcheinander, so viel ist klar, und nicht mit, sondern gegeneinander. Nur einer der Männer bleibt auf der Bank sitzen und steckt sich eine zweite Zigarette an.

Haste gecheckt? Stoßweise pustet er den Rauch aus: Die leben alle in einem anderen Zeitalter. Bläuliche Adern um die Nase. Die Haare mehr grau als braun. Asynchron hebt er die buschigen Augenbrauen und öffnet den Mund. Er wartet nur darauf, dass Damian fragt, und er tut ihm gern den Gefallen: Ja?

Es ist so, dass sie sich nur zur vollen Stunde in der Gegenwart treffen. Exakt zur Raucherpause, sagt der Mann, der in Hemd und Anzughose versinkt, als hätte jemand alle Luft aus ihm herausgezogen. Aber kurz danach fallen sie alle zurück. Dann wieder fünfundvierzig Minuten von Mittelalter bis Renaissance, Kindheit bis Zweiter Weltkrieg. Die Armen, kann man schon sagen. Manche hören jeden Tag noch einmal den Bombenhagel hinter ihren müden Schläfen. Korsakow-Syndrom, sagen die hier, oder: Die haben ihr Gehirn versoffen. Ich würde es anders sagen: Sie haben sich entschieden zu vergessen. Der Alkohol hat ihnen dabei geholfen.

Interessant.

Der Mann zieht Grübchen wie Krater in sein Gesicht. Bist auch ’n Journalist, hm?