Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

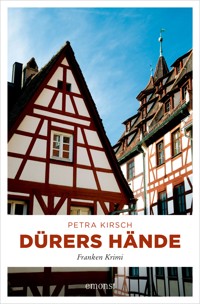

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Paula Steiner

- Sprache: Deutsch

Röschen, die beste Freundin, die sich nach Harmonie sehnte und nur glücklich war, wenn es den anderen gut ging – jetzt ist sie tot. Wer bringt so jemanden um? Und – warum? Um das herauszufinden, setzt sich Paula Steiner, 45, ledig, Hauptkommissarin des Polizeipräsidiums Mittelfranken, über sämtliche Vorschriften hinweg. Sie beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln. Daneben muss sie noch den Mörder einer ebenso fügsamen wie neugierigen Krankenschwester aus der Oberpfalz finden. Der beste aller Oberkommissare und ein Plasma-Fernseher unter dem Kruzifix helfen ihr dabei.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 352

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Petra Kirsch, im oberbayerischen Wintershof bei Eichstätt geboren, ist promovierte Literaturwissenschaftlerin. Nach ihrem Studium in München war sie zunächst als Lokalreporterin und Nachrichtenredakteurin bei Presse und Funk tätig, schließlich als Textchefin und Pressesprecherin. Heute lebt die Autorin und Dozentin in Nürnberg.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2014 Hermann-Josef Emons Verlag Alle Rechte vorbehalten Umschlagzeichnung: Heribert Stragholz Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-697-3 Franken Krimi Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de

1

Neben ihr kaute Heinrich Bartels mit Wonne und Wohlbehagen auf seinen Fingernägeln. Sonst störte sie das nicht. Sie nahm es meist nicht einmal wahr, so sehr war ihr das Bild ihres Nägel beißenden Kollegen und Mitarbeiters vertraut, mit dem sie seit einigen Jahren das Zimmer teilte. Es war wie in einer langen Ehe– da wurde man mit der Zeit auch blind für die Marotten des Partners. Doch heute nahm sie es wahr, und es störte sie.

Denn heute war ein besonderer Tag. Als sie um sieben die Augen aufschlug, pochte und schmerzte wieder mal ihre linke Stirnhälfte. Im Laufe des Tages würde der leichte Druck auf ihrer Stirn einem lauten Hämmern weichen, der ihr den Boden unter den Füßen wegzog.

Sprechen und denken, ihre Lieblingsbeschäftigungen, waren dann ein Ding der Unmöglichkeit. Nur schlafend in einem abgedunkelten kühlen Zimmer und mit Ohropax in den Ohren konnte sie diese Attacken auf Körper und Seele ertragen. Ihre Anfälle verliefen immer nach dem gleichen Schema und unterschieden sich lediglich darin, ob sie sich übergeben musste oder nicht. Wenn sie rechtzeitig in ihr Bett kam, blieb ihr das in der Regel erspart.

Doch daran war vorerst nicht zu denken. Die Montagskonferenz hatte eine gute Stunde später als geplant begonnen und würde sich sicher bis zwei, drei Uhr nachmittags hinziehen. Zudem hatte der Leiter der Kriminaldirektion Nürnberg, Winfried Bauerreiß, sein Kommen angekündigt. Eine Sonderkommission für den Kindsmord in der Gartenstadt war zu bilden. Für SOKOs hatte Kriminalhauptkommissarin Paula Steiner nichts übrig. Zum einen wegen der Personalstärke. Zusammen mit zehn oder vierzehn anderen in einem Team zu arbeiten widersprach ihrer Vorstellung von ganzheitlicher Fahndung. Für sie war eine SOKO gleichbedeutend mit Arbeiten am Fließband. Außerdem war da der immense Druck von Presse und Öffentlichkeit, der rasche Ergebnisse einforderte und ein vorausschauend-bedächtiges Vorgehen ausschloss.

Zwar glaubte sie nicht, dass sie in die SOKO einberufen werden würde. Schon deswegen nicht, weil sie diese Kärrnerarbeit bisher mit Umsicht und viel Glück vermeiden konnte. Aber Garantie war das keine. Zumal sie derzeit nur Papierkram zu erledigen hatte.

So wollte sie auf jeden Fall abwarten, was Bauerreiß mit ihr vorhatte. Um ihn dann mit klugen Worten umzustimmen zu versuchen, sollte er sie doch für die SOKO benennen. Das hieß: Die schützenden Ohrstöpsel und ihr kühles Schlafzimmer lagen noch in weiter Ferne.

»Hör doch mit dieser pubertären Kauerei auf, das ist ja ekelhaft«, zischte sie ihren Kollegen an. Er ließ die Hände unter den Tisch fallen und starrte sie erschrocken an. Sofort tat es ihr leid.

Ich bin ungerecht, dachte sie. Heinrich kann nichts dafür, dass es mir schlecht geht. Er erträgt doch meine Unarten auch stillschweigend. Und er ist derjenige, den ich von allen Kollegen am meisten schätze, auch als Mensch.

Heinrich lebte mit seiner dreiundachtzigjährigen Großmutter zusammen und war unorganisiert. Er hatte lange blonde, grisselige Haare, die das runde Gesicht wie eine Allongeperücke einrahmten, und er erschien sommers wie winters in schwarzen Jeans und schwarzem T-Shirt, was seine hoch aufgeschossene, hagere Gestalt zusätzlich in die Länge zog und ihm etwas Clowneskes verlieh. Er hatte einen aufsässigen Witz, ein ansteckendes Lachen und eine grenzenlose Vorstellungskraft, die ihm ein Denken fernab von statistischer Wahrscheinlichkeit oder moralischem Anstandskodex erlaubte.

Diese ungebändigte Phantasie hatte ihren Blick schon manches Mal auf ein scheinbar belangloses Detail gelenkt und dazu beigetragen, einen komplizierten Fall aufzuklären. Doch, sie mochte Heinrich Bartels sehr. Wenn sie nicht gerade eine dieser leidigen Attacken hatte, währenddessen er auf seinen Nägeln herumbiss.

»Mir geht es heute nicht gut, meine Migräne, du weißt schon…«

»…darum habe ich mir gedacht, dass der Fall Nadine Bendl bei unserer tüchtigen Frau Steiner in besten Händen ist. Frau Steiner!«, herrschte sie der Kriminaldirektor an.

Sie erinnerte sich, die junge Krankenschwester aus dem Südklinikum. Kein Mord auf den ersten Blick. Auf dem ersten Totenschein stand lapidar Herzversagen. Doch damit hatten sich die Eltern der Toten nicht zufriedengegeben. Sie bestanden auf einer Obduktion. Es zeigte sich dann schnell, dass die Krankenschwester an einer Überdosis Hydrocodon, einem starken Schmerzmittel, gestorben war.

Bauerreiß hatte den Fall damals, vor knapp drei Wochen, der Abteilung von Jörg Trommen übertragen. Bislang hatten die Kollegen jedoch keine Spur finden können, nicht den geringsten Anhaltspunkt für einen Mord. Weder im privaten Leben von Nadine Bendl noch in ihrem beruflichen.

Das wird eine langwierige, zähe Geschichte, war ihr erster Gedanke. Sie schaute zu ihrem Kollegen Trommen hinüber, er grinste sie honigsüß an. Er schien erleichtert und froh. Erleichtert, diesen öden, belanglosen Fall vom Hals zu haben, froh, bei der Kindsmord-SOKO mit all ihren zackigen Sitzungen und wichtigtuerischen Presseterminen federführend zu sein. Sein Lächeln sagte ihr: Da wirst auch du dir die Zähne dran ausbeißen, meine Liebe, du und dein anarchistischer Chaot. Sie lächelte zurück, überlegen und mitleidig: Was ihr, du und deine paramilitärisch gedrillte sechs Mann starke Gurkentruppe, nicht schafft, erledigen wir, mein Kreativdirektor und ich, im Handstreich, sozusagen en passant. Doch insgeheim stimmte sie Trommen zu. Auch sie glaubte nicht an den schnellen Erfolg in dieser Sache. Alles deutete darauf hin, dass der Fall Bendl nur schwer zu lösen sei. Wenn überhaupt. Das war eher ein Kandidat für die Aktensammlung mit dem Aufdruck »unerledigt«. Doch Akten mit diesem Aufdruck akzeptierte Bauerreiß nicht. Für ihn gab es keine unlösbaren Fälle. Schließlich konnte er auf die höchste Aufklärungsquote im Bundesland verweisen. Was er oft genug auch tat.

Deswegen, um seine bayernweite Spitzenstellung zu halten oder noch besser: um sich darin immer wieder selbst zu übertreffen, existierte für ihn das Wort »unlösbar« nicht. In Nürnberg, dem Aushängeschild des mittelfränkischen Regierungsbezirks, wurden immerhin zwei von drei Kapitalverbrechen aufgeklärt. In den anderen bayerischen Großstädten waren die Kollegen nicht so erfolgreich.

Am häufigsten verglich der Leitende Kriminaldirektor sich mit dem oberbayerischen Regierungsbezirk. Vor Gästen wurde aus dem Singular ein pluralistisches »uns« und »wir«. Denn München war Sitz des Landeskriminalamts. Und gelegentlich gab es zwischen dem LKA, den Münchnern, und der Kriminaldirektion Mittelfranken, also ihm, Kompetenzrangeleien oder, wie er es nannte: differierende Auffassungen in der Verfahrensweise, die das LKA ausnahmslos zugunsten der Münchner entschied, immer mussten sich er und Mittelfranken der übergeordneten Behörde beugen. Dafür waren die Münchner ihm in punkto Aufklärungsquote unterlegen. Und in diesem selbstgefälligen Stolz konnte sie Bauerreiß durchaus verstehen.

Es hätte mich schlimmer treffen können, beruhigte sie sich. Eine tote Krankenschwester aus dem Südklinikum ist immer noch besser als ein Kindermord in der Gartenstadt.

»Natürlich, Herr Kriminaldirektor. Gleich morgen fangen wir damit an. Aber nun müssen Sie mich entschuldigen, ich habe fürchterliche Kopfschmerzen. Ich muss heim.«

Sie meldete sich bei der Personalabteilung krank, ging in ihr Büro, holte den Mantel und trat auf den Jakobsplatz. Es war der 4.November, und der Spätherbst zeigte sich von seiner schönsten Seite. Die Sonne schien, ein wolkenloser blauer Himmel spannte sich über Nürnberg. Sie sah Frauen, die kurzärmelige Kleider angelegt hatten, und Männer, die ohne Jackett durch die Fußgängerzone flanierten. Die Innenstadt war in ein mildes, heiteres Licht getaucht, das sich auf den Gesichtern der Passanten widerspiegelte.

Sosehr ich eine Schwäche für diese wenigen Tage des späten Altweibersommers habe, dachte sie, und sie das ganze Jahr herbeisehne, heute würde ich einen grauen, verregneten Novembertag vorziehen. Heute erscheint mir die Sonne grell und unerträglich, heute ist sie mein Feind. Die Schmerzen in der linken Stirn wurden stärker und dehnten sich auf den Magen aus.

Sie ging zügig nach links, überquerte den Jakobsplatz und bog dann in die Kaiserstraße ein. Nürnbergs vornehmste und teuerste Einkaufsstraße war seit jeher am Abend die Startgerade zu ihrer Wohnung und am Morgen die letzte Etappe zu ihrem Arbeitsplatz. Sie ging immer dieselbe Strecke, sie hasste Veränderungen in den Abläufen des Alltags. Außerdem empfand sie diesen Weg als besonders reizvoll, er führte zu nahezu allen touristischen Sehenswürdigkeiten der Nürnberger Altstadt.

Sie ging an ihrem Lieblingsrestaurant »Fontana di Trevi« vorbei, wo man heute sogar – ein Zugeständnis an das warme Wetter– draußen essen konnte. Ein Angebot, das, so schien es, nur die Touristen annahmen. Die weißen Plastikstühle waren fast alle besetzt. Signor Cesare Livieri trat soeben auf die Straße, mit zwei Tellern Steinpilz-Fettuccine in den Händen. Als er sie sah, ging ein Strahlen über sein Gesicht. Er nickte ihr zu, so als wollte er sie auffordern, doch auch Platz zu nehmen und bei ihm zu essen. Sie winkte ihm zu, ignorierte seine Einladung und ging hastig weiter. Ihr war nicht nach Reden zumute, noch weniger nach Essen.

An der Fleischbrücke, die ein Baugerüst schon seit Monaten verschandelte, fiel ihr ein, sie hatte ihre Sonnenbrille in der Schreibtischschublade vergessen. Entweder bin ich in diesem Zustand unzurechnungsfähig oder das Alter macht sich langsam bemerkbar, haderte sie mit sich. Ich hole meinen Mantel, den ich bei dem schönen Wetter gar nicht brauche, und vergesse meine Sonnenbrille, die ich doch heute so nötig habe wie meinen Haustürschlüssel.

Mit gesenktem Kopf lief sie an der Westseite des Hauptmarkts entlang, stieß gegen ein älteres Touristenpaar, das, den Blick zum Himmel gerichtet, auf das Männleinlaufen an der Frauenkirche wartete.

Nachdem beide Seiten sich für den Zusammenstoß überhöflich entschuldigt hatten, stieg sie den Rathausplatz hinauf. Am Neuen, am Alten Rathaus und schließlich an der Sebalduskirche vorbei. Die letzte Etappe war die steilste. Mühsam und in kleinen Schritten nahm sie die Treppen des Burgbergs und bog zum Paniersplatz rechts, dann bei der Schule links ab. Von da waren es nur noch wenige Schritte zu ihrer Wohnung im Vestnertorgraben.

Im Flur hängte sie den Mantel achtlos auf einen Haken an der Garderobe, sperrte dann die Wohnungstür ab, ging ins Schlafzimmer, das, da nach Norden gelegen, ihr heute als angenehm kühl erschien. Hose und Pullover, Unterwäsche und Strümpfe ließ sie achtlos auf den Boden fallen und kroch in das ungemachte Bett. Nachdem sie die Wachskugeln fest in beide Ohren gepresst hatte, sah sie auf den Wecker. Er zeigte auf genau drei Uhr.

Vielleicht haben die Kollegen, die mir ständig nahelegen, ich solle endlich zum Arzt gehen, recht, und Migräne ist, wenn nicht heilbar, so doch, was die Schmerzintensität angeht, zu lindern. Damit ich dadurch nicht immer gleich einen ganzen Tag verliere.

Heinrich, der allen Schulmedizinern gründlich misstraute, hatte ihr, wenn einer dieser Anfälle sie in seinen Klauen hatte, schon mehrmals seinen Homöopathen ans Herz gelegt. Wie wunderbar der ihm bei seiner Neurodermitis hatte helfen können, wo all die Fachidioten doch auf der ganzen Linie versagt haben, auf der ganzen Linie! Sie beschloss, sich die Adresse geben zu lassen und vielleicht sogar einen Termin zu vereinbaren. Schaden konnte es nicht. Nach wenigen Minuten und vielen guten Vorsätzen war sie eingeschlafen.

Kurz vor einundzwanzig Uhr wachte sie auf. In ihrer großen Wohnküche stapelte sich auf dem Tisch und in der Spüle das schmutzige Geschirr vom Vortag. Draußen war es bereits dunkel, die Straßenlampen und die auf die Nürnberger Burg gerichteten Scheinwerfer verströmten ein diffuses, anheimelndes Licht.

Sie hatte sich ausschließlich der Aussicht wegen, die sich von der Küche auf die alte Kaiserburg bot, für die Zwei-Zimmer-Wohnung entschieden; dieser Blick wog ihrer Meinung nach den horrenden Preis und die anderen Nachteile wie den fehlenden Balkon und das fensterlose Bad auf.

Keinen ihrer Bekannten hielt es in der Innenstadt, jeden zog es raus ins Grüne. In die Viertel am Stadtrand oder, wer sich das nicht leisten konnte, aufs Land. Ein Haus, egal ob freistehend oder als Doppelhaushälfte, musste es sein. Das kam für sie nie in Frage. Nicht einmal mit dem Gedanken daran hatte sie gespielt. Sie war in diesem Stadtviertel geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, hatte hier gelebt, bis das Studium sie nach München lockte. Sie hing an Maxfeld. Und an diesem Blick aus ihrer Küche auf den lang gestreckten Sandsteinbau der Kaiserstallung aus dem Jahr 1495. Früher eine Kornburg, diente sie heute als Jugendherberge.

Wenn nachts Licht aus den schmalen Fensteraussparungen schien, verwandelte sich die Kaiserstallung in einen weiß-braunroten Flickenteppich, jeden Abend neu. Dann war das Leben hinter den dicken Wänden spürbar. Rechts davon schlossen sich der Fünfeckturm und der wohl anregendste, da sagenumwobene Teil der Wehrmauer an. Von dieser Stelle im Mauerwerk soll der Raubritter Eppelein von Gailingen im vierzehnten Jahrhundert kurz vor seiner geplanten Hinrichtung mit dem Pferd über den tiefen Burggraben gesprungen sein. Dabei habe der Edelmann, dem unter anderem vorgeworfen wurde, eine reiche Patrizierbraut am Tag ihrer Hochzeit überfallen und geküsst zu haben, seinen Häschern höhnisch zugerufen: »Die Nürnberger hängen keinen, sie hätten ihn denn.«

Schon im Heimatkundeunterricht hatte sie den Kapitalverbrecher bewundert. Zum einen wegen seines tollkühnen Sprungs mit dem Pferd, zum anderen des Witzes wegen und seiner Aufsässigkeit der Obrigkeit gegenüber. Sie konnte die Touristen, die in Trauben über der Sandsteinmauer gebeugt die zwei Hufabdrücke des lebensrettenden Sprunges bestaunen, gut verstehen. Etwas von dieser Hochachtung vor dem marodierenden Adligen hatte sie sich bewahrt. Sie erzählte jedem Besucher, der neu in ihre Heimatstadt kam, von diesem Eppelein-Sprung. Dass es sich dabei lediglich um eine Sage handelte, verschwieg sie gern.

Vorsichtig legte sie den Handrücken auf ihre Stirn: Links brannte und pochte es noch rhythmisch, doch der scharfe, hämmernde Schmerz war verschwunden. Nach weiteren vier, fünf Stunden Schlaf war auch diese Migräne ausgestanden. Es war sogar ohne Erbrechen abgegangen, freute sie sich.

Um halb zwei Uhr nachts wachte sie erneut auf. Sie lag zusammengekrümmt mit angezogenen Knien auf der Seite, die Daunendecke am Bettende. Ihr fröstelte. Sie deckte sich wieder zu und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Sie spürte nichts. Nur die Stille ihres Körpers und die Schwärze des Zimmers. Es war vorbei. Sie lag ruhig da und kostete dieses Glück eine Weile aus.

Schließlich ging sie in die Küche. Erwartungsvoll öffnete sie den Kühlschrank. Zwei Joghurtbecher, eine Flasche Mineralwasser, ein noch verpacktes halbes Pfund Butter, im Gemüsefach eine schrumplige Mohrrübe, zwei Stangen Lauch mit trockenen Anschnittstellen und ein Netz Bio-Rosenkohl, der sich bereits bräunlich einfärbte. Sie warf das Gemüse in den Abfalleimer. Die Qual der Wahl war nicht groß. Da musste eben das Standardgericht aller alleinstehenden, berufstätigen, einkaufsfaulen Frauen herhalten: Spaghetti aglio e olio.

Es passierte schon, dass ihr die elementaren Nahrungsmittel wie Brot oder Milch ausgingen, doch Nudeln, Olivenöl, Peperoni, Knoblauch und ein Stück Parmesankäse hatte sie immer im Haus. Nachdem sie das Wasser aufgesetzt und Knoblauch wie Peperoni klein geschnitten hatte, spülte sie das Geschirr ab und deckte den Tisch.

Während des Essens wanderte ihr Blick immer wieder nach draußen, in den sternenklaren Himmel. Am Burggraben unterhielten sich ausgelassen und giggernd drei ältere Frauen, die leicht betrunken waren. In der geräuschlosen Nacht und vor der ausladenden, massiven Burg wirkten die drei wie Schauspieler in einem Freilichttheater. Sie lachten so laut, dass sie es im dritten Stock hören konnte. Wahrscheinlich würden die drei auch noch in einer Stunde unter ihrem Küchenfenster stehen, es sah nicht so aus, als ginge ihnen der Gesprächsstoff demnächst aus.

Nachdem sie den Tisch abgedeckt hatte, zündete sie sich eine Zigarette an. Nach ihren Anfällen musste sie vorsichtig sein, oft genug hatte das Nikotin die Migräne zum Bleiben aufgefordert. Doch heute schien es ihr nicht zu schaden.

Als sie den zweiten Zug tief inhalierte, klingelte das Telefon. Sie schaute auf die Küchenuhr, die zwei Uhr fünfundzwanzig zeigte. Eine Unverschämtheit, die Leute in ihrer Nachtruhe zu stören! Das Telefon schnarrte weiter. Und wenn es ein Notfall war?

»Steiner.«

»Walter hier.«

»Ach, du bist es«, sagte sie erleichtert.

»Ist Brigitte bei dir?«

»Nein, warum?« Sie blickte aus dem Fenster. Das angeschickerte Damentrio war verschwunden, die Kaiserburg nur noch ein grauer, abweisender Steinhaufen.

»Sie ist heute nicht nach Hause gekommen, es ist kein Zettel da, den Kindern hat sie auch nichts gesagt, da dachte ich, sie ist vielleicht bei dir.«

Brigitte Felsacker, geborene Rosa, war ihre beste Freundin. Seit fast vier Jahrzehnten. Seit dem Tag, an dem die Klassenlehrerin die Neue aus Regensburg ihren Mitschülerinnen vorgestellt hatte. Es war Sympathie, mehr noch: Liebe auf den ersten Blick. Auf beiden Seiten. Sie waren unzertrennlich gewesen. Sie teilten sich die Schulbank, sie schrieben voneinander ab, verbrachten die Nachmittage gemeinsam. Sogar als Brigitte Jura in Erlangen studierte – sie wollte Diplomatin werden– und Paula Soziologie und Politologie in München, blieb der Kontakt eng.

Mit dreißig heiratete Brigitte Walter Felsacker, die große Liebe ihres Lebens. Paula freute sich aufrichtig mit ihr. Als sich kurz danach Nachwuchs ankündigte, hängte die angehende Diplomatin ihren Berufswunsch leichten Herzens für Mann und Kind an den Nagel. Seitdem lebten die beiden Freundinnen in zwei unterschiedlichen Welten: Brigitte ging für ihre kleine Familie auf, Paula bekam ihre erste Festanstellung als Kriminalkommissarin. Doch sie trafen sich weiterhin regelmäßig. Meist war es Paula, die am Abend oder Wochenende bei den Felsackers vorbeischaute. Sie wurde die Patentante von Brigittes Zweitgeborener, Anna.

Die Kinder freuten sich, wenn sie zu Besuch kam und von ihrer Arbeit erzählte. Auch Brigittes Mann empfand ihre Anwesenheit nicht als störend, im Gegenteil. Wie seine Kinder genoss der Apotheker es, sich vom Schauder der für ihn unvorstellbaren Verbrechen kitzeln zu lassen. Das war eine Welt, die sie nur aus dem Fernsehen und ihren Erzählungen kannten. Für die Felsackers stellten eine Steuernachzahlung oder eine Fünf im Zeugnis der Kinder die größten Bedrohungen dar. Umgekehrt kostete es Paula bei jedem Besuch aus, in diese heile Welt, in diese warmherzige, fröhliche Gemeinschaft einzutauchen und vorübergehend ein Teil von ihr zu werden.

»Nein, Walter, bei mir ist sie nicht. Vielleicht hat Röschen eine Bekannte getroffen und sich dabei verquatscht…«

Die beiden Freundinnen redeten sich noch immer mit den Kosenamen aus der Kindheit an. Brigitte war Röschen, Paula Paulchen.

»Bis nachts um halb drei? Nein, nein, da ist etwas passiert.« Er klang besorgt und aufgeregt.

Sie überhörte die Furcht in seiner Andeutung, sie wollte sich von seiner Beklommenheit nicht anstecken lassen. Sie hatte einen entsetzlichen Tag hinter sich, die Migräne war doch Grund genug, dass man sie jetzt eine Zeit lang in Ruhe ließ. Ein einziges Mal in ihrem Leben war Röschen nicht da, wenn der Herr Apotheker von der Arbeit kam, und schon geriet er aus dem Häuschen, spann sich die wildesten Phantasien zusammen!

»Brigitte ist abends immer bei den Kindern, das weißt du doch.«

Er hatte recht. Selbst wenn Röschen sie im Polizeipräsidium besuchte, nie blieb sie länger als bis siebzehn Uhr. Gegen halb sechs kam Tobias aus der Schule, und da sollte er keine leere Wohnung vorfinden, fand seine Mutter. Seltsam war die ganze Sache schon. Langsam begannen sich Zweifel in ihr zu melden, doch noch weigerte sie sich, andere Gründe als sorglose Zeitvergessenheit für Röschens Verschwinden gelten zu lassen.

»Und dass sie zu ihrer Mutter gefahren ist, dass die sie gebraucht hat, hast du daran schon gedacht?«

»Natürlich, sie war die Erste, die ich angerufen habe.«

Brigitte hatte außer ihr in Nürnberg noch zwei Freundinnen, die sie gelegentlich sah. Auch da Fehlanzeige, wie Walter es nannte.

»Ich würde an deiner Stelle noch bis morgen in der Früh warten, bis dahin ist sie bestimmt daheim.«

»Nein, ich warte nicht mehr. Ich habe schon zu lange gewartet. Ich muss etwas unternehmen, ich setze mich ins Auto und fahre hier im Viertel rum, suche sie mit dem Wagen, klappere ein paar Kneipen…«

»Das bringt doch nichts, Walter«, fiel sie ihm ins Wort. »Was machen eigentlich die Kinder?«

»Tobias ist sowieso nicht da, der ist mit seiner Klasse nach Berlin gefahren. Anna schläft, und ich lasse sie auch weiterschlafen. Sie soll sich keine Sorgen machen.«

»Und was hältst du davon, wenn ich bei uns, also bei den Polizeistationen, einen Rundruf starte? Vielleicht hat sie getrunken und randaliert und sitzt nun in einer Ausnüchterungszelle.« Das war ein Versuch, Röschens Verschwinden zu verharmlosen.

Doch Walter ignorierte ihren missglückten Scherz. »Das hab ich doch schon längst gemacht. Ich wollte auch eine Vermisstenanzeige aufgeben, aber die haben sofort abgewinkt. Jetzt könnten sie noch nichts aufnehmen, dafür sei zu wenig Zeit seit ihrem Verschwinden vergangen. ›Machen Sie sich keine Sorgen‹, hat der gesagt, ›irgendwann kommt sie schon zu Ihnen zurück. Spätestens dann, wenn ihr das Geld ausgeht.‹ Wenn man schon mal die Polizei braucht… Also suche ich sie selbst, wenn sich deine Kollegen zu fein dafür sind.«

Sie musste ihm wieder recht geben. Vermisstenmeldungen nehmen sie in der Regel bei Erwachsenen erst dann auf, wenn die Person mindestens vierundzwanzig Stunden abgängig ist. Sie konnte ihn in seiner Verzweiflung verstehen. Er musste den Eindruck haben, er sei ganz auf sich allein gestellt. So überhörte sie seine Spitzen. Sie wollte ihm das Gefühl geben, wenigstens mit ihr rechnen und auf ihre Hilfe zählen zu können. Obwohl sie sich nach wie vor sicher fühlte, dass seine Aufregung und Angst grundlos waren. Röschen würde bald schon heimkehren, ausgelassen und unversehrt. Und mit einer Erklärung für ihr Verschwinden, die so einfach und naheliegend war, dass sie und Walter darüber nur lachen könnten.

»Gut, dann fahr mit dem Auto durch die Stadt, vielleicht bringt das wirklich was. Und ich ruf den Bereitschaftsdienst bei uns in der Zentrale an, da laufen alle Informationen auf. Wenn jemand was weiß, dann die. Und, Walter, wenn einer von uns beiden was rausbekommt, sagt er es dem anderen. Nimm das Handy mit, damit ich dich erreichen kann.«

Sie legte den Hörer langsam auf die Gabel und schloss die Augen. Wo war Röschen, was hatte sie davon abgehalten, ihren Mann daheim zu erwarten? Es muss einen harmlosen Grund für ihr Verschwinden geben. Ein Verbrechen schloss sie, die gelernt hatte, alle Möglichkeiten durchzuspielen, bewusst aus. Bei uns wird kein Mensch am helllichten Tag beim Einkaufen oder an der Haustür überfallen, die Zeiten sind vorbei oder haben noch nicht angefangen.

Sie stellte sich ans Fenster und blickte geistesabwesend zur Kaiserstallung hinüber. Sie war auf der Suche. Auf der Suche nach einer plausiblen und harmlosen Erklärung. Und sie wurde fündig. Ein Unfall! Dass sie darauf nicht schon früher gekommen war! Natürlich, wie damals bei ihrem Bruder. Der sich auf dem Nachhauseweg im Burggraben mit einem Jungen aus der Nachbarschaft geprügelt und sich dabei die Stirn an der Kante einer dieser Tischtennisplatten blutig geschlagen hatte. Spaziergänger hatten den Krankenwagen gerufen. Der Notarzt veranlasste, dass ihr Bruder in die Klinik eingeliefert wurde. Und keiner benachrichtigte die Eltern, der Nachbarsjunge des schlechten Gewissens wegen, das Krankenhaus aus Nachlässigkeit. Sie konnte sich noch gut an die heillose Aufregung erinnern. Und an die Freude, als dann am späten Abend die telefonische Nachricht aus dem Nordklinikum kam. Die Platzwunde habe man nähen müssen, doch jetzt könne er abgeholt werden.

Und ähnlich ist es Röschen ergangen! Ein Auto hatte sie angefahren, oder sie war in der Wohnung gestürzt. Lag in einem Krankenhausbett, abgefüllt mit Schlaftabletten. Genau, so ist es gewesen. Walter in seiner Angst und Panik hat daran einfach nicht gedacht. Und ich auch nicht.

Sie griff zum Telefonhörer. Nein, sie würde es umgekehrt machen. Erst die Krankenhäuser anrufen und dann Walter. Das war besser. Sie stellte sich seine Reaktion vor. Wie seine Skepsis der Erleichterung weichen würde. Das Versprechen, das sie ihm wenige Minuten zuvor gegeben hatte, war vergessen. Sie holte sich das Telefonbuch aus der Diele.

Zunächst wählte sie die Nummer des Klinikums Süd. Sie meldete sich mit ihrem polizeilichen Dienstgrad. Im Klinikum war an diesem Tag jedoch niemand eingeliefert worden, von dem Namen und die zu benachrichtigenden Angehörigen nicht bekannt waren. Auch beim Klinikum Nord und den Krankenhäusern Martha Maria und Maria Theresien hatte sie keinen Erfolg. Sie sah auf die Uhr, es war kurz vor vier. Sollte an Walters Angst und seinen verhängnisvollen Visionen doch etwas dran sein? Erste Zweifel begannen an ihr zu nagen, das Bild von der friedlich in blütenweißer Krankenhausbettwäsche schlafenden Freundin fing an zu verschwimmen.

Widerwillig löste sie nun ihr Versprechen ein. Matthias Breitkopf meldete sich. Der Achtundfünfzigjährige war der Einzige im Haus, der sich um diese unbeliebte Schicht riss. So oft es die Vorschriften zuließen, tat er den nächtlichen Kriminaldauerdienst. Schließlich, begründete er seine ungewöhnliche Vorliebe, hätte er als vierfacher Vater sechs hungrige Mäuler zu stopfen, von seinem Normalverdienst ohne die Nachtzulagen im KDD würden aber nur fünf satt. Sie hatte ihn in Verdacht, dass das nicht der wahre Grund war. Sie war überzeugt, Breitkopf kamen die Nachtschichten deshalb gelegen, weil er dadurch tagsüber daheim sein konnte, bei seiner Frau und den Kindern. Breitkopf war ein Familienmensch durch und durch.

Er fragte, wie es ihr geht.

»Hast du es wieder hinter dir? Es muss furchtbar sein, meine älteste Tochter, die in Erlangen studiert, hat auch Migräne. Und sie sagt, wer das noch nicht selbst mitgemacht hat, kann sich das nicht vorstellen.«

»Danke, Matthias, aber ich denke, die nächsten drei Monate bleibe ich davon verschont. Ist bei euch viel los heute Nacht?«

»Nein, es war die ganze Zeit ruhig. Bis auf eine junge Frau.«

Sie hielt den Atem an, für Matthias Breitkopf waren alle Frauen bis neunundsechzig jung. »Eine junge Frau? Wie alt?«

»Das weiß ich nicht, die Kollegen von der Schutzpolizei waren dort. Eine Joggerin wurde im Stadtpark gefunden, erwürgt. Ist auch schon in der Gerichtsmedizin. Aber sonst– nichts. Kommst du heute zum Dienst? Wenn ich dir einen Rat geben darf, bleib doch ein paar Tage daheim und kurier dich richtig aus.«

Sie atmete auf. Röschen war alles Mögliche, aber mit Sicherheit keine Joggerin. Die einzige Sportart, die sie je betrieben hat, war das Skilaufen. Und das ist auch schon zwei Jahrzehnte her. Denn Walter wollte und konnte nicht Ski fahren, so hatte Röschen dann darauf verzichtet.

Sie suchte nach einer Gelegenheit, das Gespräch zu beenden, um Walter, der sicher kopflos und verzweifelt in der Stadt herumirrte, anzurufen. Doch knapp zwanzig Jahre Nach- und Hinterfragen in der Polizeiarbeit hatten ihre Spuren hinterlassen. Paula Steiner war jetzt nicht mehr die Privatperson, die sich um ihre Freundin sorgte, sondern die Kriminalhauptkommissarin, die routinemäßig ihre Arbeit tat.

»Wer hat die Leiche gefunden? Ist sie schon identifiziert? Und wohin wurde sie gebracht, zur Nürnberger Gerichtsmedizin oder nach Erlangen, ins Institut für Rechtsmedizin?«

»Nein, sie ist in der Tetzelgasse. Gefunden hat sie ein alter Mann mit seinem Hund. Wir wissen noch nicht, wer sie ist. Ich hatte heute Nacht nur einen Anrufer, dessen Frau verschwunden ist. Aber den habe ich nicht ernst genommen. Vielleicht, dass sie es ist.«

Sie kannte den Anrufer– das war Walter. Und die Felsackers wohnten zwar nicht direkt am Stadtpark, aber in der Nähe, in der Senefelderstraße. Aber Röschen joggt nicht, das wüsste sie! Sie konnte es nicht sein! Nein, auf keinen Fall! Doch die beruhigende Gewissheit wollte sich nicht mehr einstellen. Sie war hin- und hergerissen zwischen panischer Angst und flehentlichem Hoffen, dass ihrer Freundin nichts passiert war. Das Hochgefühl, den Migräneanfall hinter sich gelassen zu haben, war bedrohenden Zweifeln gewichen. Und einer wachsenden Übellaunigkeit. Ein wenig ärgerte sie sich über Walter, über sein jähes Eindringen an diesem frühen Dienstagmorgen. Während er ziel- und sinnlos mit dem Auto durch die Gegend fuhr, musste sie jetzt eine Entscheidung treffen. Eine unangenehme Entscheidung. Sie hatte keine Wahl, ihr blieb nur eins zu tun.

2

Unschlüssig hielt sie den Telefonhörer in der Hand. Sollte sie Walter anrufen? Ihm sagen, dass sie im Begriff war, zum Gerichtsmedizinischen Institut zu gehen, um auszuschließen, dass es sich bei der toten Joggerin um Röschen handelte? Sie nahm ihm immer noch übel, dass er ihr die ganze Verantwortung bei der Suche nach seiner Frau aufgebürdet hatte. Einerseits. Andererseits war da ihr Versprechen. Sie hatte ihn doch selbst aufgefordert, sie sollten sich gegenseitig informieren, wenn einer von ihnen auf etwas Neues stieß. Aber eigentlich hatte sie noch gar nichts Neues gefunden. Sie wollte nur sichergehen. Wenn sich herausstellte, und davon ging sie aus, dass ihre Sorge grundlos war, dann würde sie sich vor ihm doch nur lächerlich machen. Außerdem, entschied sie, war jeder für seinen Teil zuständig: Er sucht die Kneipen und Straßen ab, und sie war für die Gewissheit verantwortlich, dass die Stadtparkleiche und seine Frau nicht identisch sind.

In dem Moment klingelte das Telefon. Sie zögerte. Wenn es Walter ist, und wer sonst sollte jetzt um halb sechs anrufen, müsste sie ihn dann nicht doch über den Fund im Stadtpark unterrichten? Beim siebten Klingeln hob sie ab. Es war Anna, Röschens Tochter. Schlaftrunken und in heller Aufregung zugleich. »Weißt du, wo die Mama ist? Der Papa hat gesagt, sie kommt am Morgen wieder. Aber sie ist nicht da. Keiner ist hier. Ich bin ganz allein.«

Walter, das hast du ja prima gemacht. Mit deiner Geheimhaltung habe ich jetzt auch noch deine Tochter am Hals. Was soll ich ihr sagen? Dass ihr Vater mit dem Schlimmsten rechnet und ich auf dem Weg zur Gerichtsmedizin bin, um mich mit eigenen Augen zu überzeugen, dass die Leiche, die sie im Stadtpark gefunden haben, nicht ihre Mutter ist? Nein, das muss er schon selber machen.

»Da musst du dir keine Sorgen machen. Sie kommt bestimmt bald heim.«

Sie wunderte sich, wie schnell ihr diese Plattheiten über die Lippen kamen. Sie hatte keine Lust, ihrer Patentochter Rede und Antwort zu stehen. Am liebsten hätte sie den Hörer einfach aufgelegt und das Gespräch beendet.

»Bestimmt, ganz sicher?«

Nur Kinder können so dringlich fragen. Anna forderte von ihr die Bestätigung, bald kehrt wieder die gewohnte Ordnung ein, bald ist alles so wie immer.

»Ganz sicher, ganz bestimmt. Musst du dich jetzt nicht für die Schule fertig machen?«

»Es ist doch erst sechs! Bis acht habe ich noch viel Zeit. Und vielleicht gehe ich heute überhaupt nicht in die Schule.«

»Anna, das halte ich für keine gute Idee. Dem Papa wäre es auch nicht recht, wenn du die Schule schwänzt. Hast du schon gefrühstückt und deinen Ranzen gepackt?«

Nachdem sie Anna das Versprechen abgerungen hatte, zur Schule zu gehen, verabschiedete sie sich hastig von ihr und legte auf. Sie drängte darauf, sich beruhigende Gewissheit zu verschaffen. Sie zog die Sachen von gestern an, die noch auf dem Teppichboden neben dem Bett lagen, und verließ Viertel nach sechs die Wohnung.

Draußen wurde es langsam hell. Das Wetter hatte in der Nacht umgeschlagen. Mit den warmen Herbsttagen schien es nun endgültig vorbei zu sein. Sie blickte zum Himmel. Dunkelgraue Wolken kündigten Regen an. Sie ging zügig und stand zwanzig Minuten später vor dem Gebäude der Gerichtsmedizin. Aus den Fenstern im Erdgeschoss drang Licht, das dem düsteren klobigen Gebäude eine heimelige Atmosphäre verlieh. Sie klopfte an das Fenster, hinter dem der große Obduktionssaal lag. Dr.Frieder Müdsam öffnete. Er trug einen weißen Kittel und weiße Plastikhandschuhe, er arbeitete also schon an der Leiche.

Müdsam war ihr der Liebste von den Gerichtsmedizinern. Sie hatte ihn noch nie unwirsch, abweisend oder überheblich erlebt, er war den Menschen, auch jenen auf seinem Obduktionstisch, so zugetan, dass sie sich fragte, warum er sich ausgerechnet für diese Arbeit, bei der er nicht mehr helfen, nur konstatieren konnte, entschieden hatte. Er wäre ein Hausarzt geworden, wie man ihn sich nicht besser denken kann. Außerdem hatte er die Gabe, seine Befunde den medizinischen Laien von der K11 anschaulich zu vermitteln und hilfreich zu kommentieren. Und das war in diesem Gebäude keine Selbstverständlichkeit.

»Paula, das ist aber nett, dass du mich besuchst«, lächelte er sie einladend an.

»Ich wollte mir nur die Leiche aus dem Stadtpark ansehen. Ich sage es dir, wie es ist: Heute Nacht ist meine Freundin Brigitte nicht heimgekommen, und jetzt macht mich ihr Mann verrückt. Er ist überzeugt, dass etwas passiert sei. Und der Kollege vom Nachtdienst hat mir gesagt, dass sie eine Joggerin…«

»Und du glaubst, dass es deine Freundin ist?«, fragte Müdsam sie verwundert.

»Nein, das glaube ich nicht, aber ich will eben sichergehen, ausschließen, nicht einmal für mich, sondern mehr für ihren Mann, nein, sie kann es auch gar nicht sein, weil sie überhaupt keinen Sport macht…«

»Dann komm rein«, unterbrach Müdsam ihr Gestammel, »ich mache dir auf.«

Für sie hatten die Räume der Gerichtsmedizin nichts Abstoßendes. In dem schlossähnlichen Sandsteingebäude, im sechzehnten Jahrhundert für eine reiche Patrizierfamilie errichtet, herrschte konzentriertes Schweigen, war ein eigener Frieden spürbar. Die weiß gekalkten Wände, der auf Hochglanz gewienerte gelbbraune Linoleumboden, die glänzenden Stahltische und -schränke strahlten tröstliche Ruhe und Sauberkeit aus. Hier, auf ihrer vorletzten Station, waren die Toten sicher aufgehoben, und sie taten manchmal mehr, manchmal weniger laut kund, wer ihnen die schlimmste Verletzung in ihrem Leben zugefügt hatte.

Müdsam, der vorgegangen war, zeigte mit dem rechten Arm auf den Tisch, der in der Mitte des Saales stand. Sie hatte ihn bei der Obduktion gestört, das weiße Laken war zurückgeschlagen und bedeckte lediglich die Füße und Unterschenkel der Toten.

Den Trainingsanzug nahm sie als Erstes wahr, die zu Fäusten geballten Hände öffneten sich wieder. Sie konnte ihren Blick nicht davon abwenden, so beruhigend wirkte dieser dunkelblaue Stoff mit den weißen Längsstreifen auf sie.

»Schau dir auch das andere an«, forderte sie Müdsam ernst auf.

Er hatte sie keinen Moment aus den Augen gelassen und ging einen Schritt auf sie zu, als wolle er sie, die immer noch im Türrahmen verharrte, da wegholen und zu der Leiche führen. Sie sah kurz zu ihm, dann auf das Gesicht der Toten. Obwohl der Tisch drei Meter von ihr entfernt und sie kurzsichtig war, erkannte sie sofort, wer hier vor ihr lag: Brigitte Felsacker. Die dunkelbraunen kurzen Haare, das hübsche Profil mit der Stupsnase und den weichen Wangen, der rosig-dunkle Teint, dem der Tod noch nichts von seinem frischen Glanz genommen hatte– das war sie, das war ihr Röschen. Dazu brauchte sie keine Brille. Sie starrte reglos auf das Gesicht ihrer Freundin, die Zeit stand still in der Gerichtsmedizin.

»Sie ist es?« Müdsam sah es ihrem ungläubigen Blick an. Er sprach aus, was sie erkennen, aber nicht verstehen konnte.

»Aber der Trainingsanzug? Sie läuft nicht, ich weiß das, ganz bestimmt. Der Trainingsanzug passt nicht.«

»Da, setz dich. Paula, setz dich.« Müdsam schob ihr seinen Drehhocker hin. »Der Trainingsanzug wurde ihr nicht, soweit ich das jetzt schon beurteilen kann, nachträglich oder gegen ihren Willen angezogen. Manchmal täuschen wir uns in den Menschen, auch und besonders in jenen, die uns am nächsten stehen.«

»Ja, ja, stimmt schon.« Und dennoch… Da lag nun ihre beste, liebste Freundin, der Mensch, mit dem sie vierzig Jahre ihres Lebens geteilt hatte, Röschen, die so eng mit ihr verbunden, so wunderbar vertraut war, drei Meter vor ihr, tot, einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen, und sie empfand keine Traurigkeit. Nur Erstaunen. Ihr Röschen eine Joggerin? Die, wenn sie über den Burgberg zu ihr kam, von dem kurzen Aufstieg außer Atem war? Die auch schon den Weg zum nächsten Briefkasten mit dem Auto zurücklegte? Ob Walter von den heimlichen Sportambitionen seiner Frau wusste? Walter, den hatte sie ganz vergessen.

»Ich muss den Ehemann anrufen, ich habe es ihm doch versprochen.«

»Soll ich dir das abnehmen, Paula?«

»Ach ja, aber nein, das geht nicht. Das muss ich schon selbst machen.« Sie atmete tief durch und wählte dann Walters Handynummer. Er meldete sich beim ersten Klingeln. Anscheinend war er bereits wieder daheim, sie hörte die zwei Wellensittiche der Kinder im Hintergrund zwitschern. Sie musste nicht nach Worten suchen, um Walter über den Tod seiner Frau zu informieren. Sie hatte in ihrem Beruf schon oft den Angehörigen diese schlimmste aller denkbaren Botschaften überbringen müssen und sich dazu einen, wie sie meinte, passenden Text zurechtgelegt. Ohne Schnörkel, knappe Information, kurzes Bedauern, wenn möglich das Angebot zu helfen am Schluss. Sie spulte ihren Text herunter.

»Ich habe Brigitte gefunden, leider. Sie ist tot. Sie ist ermordet worden. Ich bin bei ihr, in der Gerichtsmedizin. Du musst nicht kommen, wenn du nicht willst, ich kann sie auch identifizieren.«

Eine lange Weile hörte sie am anderen Ende nur heftige Atemzüge, dann ein ebenso leises wie entschlossenes »Nein, das mache ich! Ich will sie auf jeden Fall sehen, ich komme.«

Sie ging vor die Eingangstür, um auf ihn zu warten, und zündete sich eine Zigarette an. Das regennasse Kopfsteinpflaster schimmerte im Schein der Bogenlampen wie Kohlebriketts. Der Tag hatte begonnen, die Menschen gingen zielstrebig und ungerührt zu ihrer Arbeit. Nachdem sie auch die zweite Zigarettenkippe in den Rinnstein geschnipst hatte, stand Walter vor ihr. Jeans, die weißen Birkenstockschuhe, die er in der Apotheke trug, dunkelroter Pullover und das moosgrüne Tweed-Sakko, das ihm Röschen letztes Weihnachten geschenkt hatte. In einem derartig absurden Aufzug hatte sie ihn, der sonst seine Garderobe sorgfältig auswählte, noch nicht erlebt. Dunkle Ringe hatten sich in den vergangenen Stunden unter seine Augen gelegt und ließen sein wachsbleiches Gesicht noch unheimlicher aussehen. Das hellblonde glatte Haar, das er an seine Kinder weitervererbt hatte, hing strähnig herunter.

»Wo ist sie?«

Sie führte ihn in den Saal. Als sie vorangehen wollte, schubste er sie abrupt mit dem linken Arm so heftig zur Seite, dass sie das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Müdsam, der auf sie beide gewartet hatte, eilte zu ihr und half ihr auf. Da war Walter schon bei seiner Frau und hatte sich über sie gebeugt. Er hielt sein Gesicht gegen ihres gepresst, auch dann noch, als er ihren Oberkörper anhob und senkte, anhob und senkte. Dabei schwangen die Arme der Toten wie die einer Gliederpuppe steif hin und her. Sein Schluchzen hallte in dem sparsam möblierten großen Raum dämonisch wider. Dann folgte ein unverständliches, kindlich anmutendes Gestammel.

Er hat es sofort, wahrscheinlich schon am Telefon begriffen, dass sie tot ist, dachte sie. Er muss doch auch den Trainingsanzug gesehen haben. Seltsam. Männer stellen sich auf jede neue Situation augenblicklich ein, reagieren immer angemessen, in jeder Hinsicht. Er nimmt soeben Abschied von seiner Frau, hat schon mit der Trauerarbeit begonnen. Und ich? Mir macht eine dunkelblaue Baumwollhose zu schaffen. Warum kommen mir nicht auch die Tränen? Hier liegt meine Freundin tot, schlimmer noch: ermordet vor mir. Ein Teil von mir und meinem Leben und meiner Vergangenheit. Jemand hat dafür gesorgt, dass es keine Zukunft geben wird. Und ich empfinde keine Trauer, auch keine Traurigkeit. Nur detailverliebtes Erstaunen. Oder wusste er von ihrem Laufen?

»Hast du gewusst, dass Brigitte joggt?«

Er hörte sie nicht, er kniete wimmernd am Totenbett seiner Frau. Müdsam ging zu ihm und legte ihm den Arm leicht um die Schultern. Die diskrete Berührung genügte. Walter umarmte Röschen ein letztes Mal, legte sie dann sanft auf dem Obduktionstisch ab und richtete sich auf.

»Ja, das ist meine über alles geliebte Frau, Brigitte Felsacker, geborene Rosa«, sagte er klar und gefasst, den Blick zärtlich auf sie gerichtet.

Sehr pathetisch, dachte sie. Doch es wirkte auf sie nicht lächerlich. Walter drehte sich um und verließ grußlos den Saal.

»Wahrscheinlich wurde sie erdrosselt. Willst du es hören?«

Genau, die Todesursache. Dass Walter danach nicht gefragt hatte, war verständlich, dafür waren sein Kummer und sein Leid zu übermächtig. Aber dass ich daran nicht gedacht habe… Eine klasse Kommissarin bin ich. Und so professionell.

»Bitte.«

Müdsam schob das hochgeschlossene Sweatshirt am Hals der Toten etwas zurück und deutete auf den circa einen Zentimeter breiten roten Striemen, der gleichmäßig an beiden Seiten nach hinten verlief.

»Bis jetzt gehe ich davon aus, dass sie mit einem Metallkabel stranguliert wurde. Mit einem aus mehreren Einzelleitungen gedrehten und miteinander verflochtenen Kabel. Wenn du genau hinschaust, siehst du die kleinen parallel laufenden Stege hier.«

Sie war froh, dass er neben ihr stand. Seine präzisen Aussagen und Schlussfolgerungen gaben ihr das Gefühl, er und sie würden hier nur ihre Arbeit tun. Und er würde ihr alles sagen, was er fand und was ihm auffiel. Alles? Vielleicht würde er sie schonen wollen, das konnte sie nicht ausschließen.

»Weißt du, ob sie missbraucht wurde?«

»Ich glaube nicht. Aber das kann ich dir heute Abend oder spätestens morgen genau sagen.«

»Ach, Frieder.« Unwillkürlich streckte sie ihm die rechte Hand hin. Er ergriff sie und lächelte ihr zu. Sie hatte ihm noch nie die Hand gegeben, aber sonst wäre sie der Gefahr erlegen, sich ihm an den Hals zu werfen.

Als sie vor das Schloss trat, schlug die Turmuhr der Egidien-Kirche zweimal kurz, achtmal lang. Erst halb neun, wie schnell das alles gegangen ist, wunderte sie sich. Innerhalb von wenigen Stunden habe ich meine Freundin verloren, Walter seine Frau, Anna und Tobias ihre Mutter. Das steht ihm nun auch noch bevor, er muss es den Kindern sagen. Und ich habe Anna versprochen, dass ihre Mama zu Hause ist, wenn sie aus der Schule kommt. Ganz sicher, hundertprozentig. Sie drehte sich um und klopfte ans Fenster. Müdsam öffnete, mit Mundschutz und Handschuhen.

»Weißt du schon den Todeszeitpunkt?«

»Ziemlich genau sogar. Sie war fünf Stunden tot, als sie eingeliefert wurde. Also siebzehn Uhr plus/minus fünfzehn Minuten.«

Um fünf liege ich im Bett und schlafe, dachte sie. Walter steht in seiner Apotheke und rührt Mixturen an. Oder ist in das Gespräch mit einem Kunden vertieft. Anna macht Hausaufgaben, Tobias zieht mit seinen Klassenkameraden durch Berlin. Derweil trifft Röschen auf ihren Mörder. Er steht hinter ihr, schnell und zielstrebig legt er das Kabel um ihren Hals, zieht es mit den beiden Enden nach hinten, drückt zu. Sie greift im Reflex nach dem Strang. Sie ringt nach Luft, den Mund weit geöffnet. Dann bäumt sie sich hilflos auf und fällt zu Boden. Sie hat den Kampf verloren. Sie hatte keine Chance.

In ihren Gedanken sieht sie die Tote am Boden liegen, davor Walter, in seinem weißen Kittel, mit einer alten Frau ins Gespräch vertieft, neben ihm Anna, über ihr Schulheft gebeugt, und neben Anna sich selbst, unter dem weißen Federbett, die Augen fest geschlossen. Tränen laufen ihr über die Wangen und verschleiern ihren Blick. Sie streicht mit dem Handrücken über die feuchten Augen, wieder und wieder. Doch sie kann nicht aufhören zu weinen.

»Guten Morgen, Frau Steiner, was führt Sie denn zu uns in aller Früh? Was ist denn los?«

Sie hatte Waltraud Prechtel, die Sekretärin der Gerichtsmedizin, nicht kommen sehen. Sie schniefte und straffte die Schultern.

»Meine Freundin, meine beste Freundin, ist heute Nacht ermordet worden. Nein, gestern Nachmittag.«