8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kunstmann, A

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

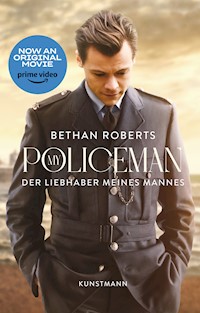

Marion ist hingerissen von Tom, einem unverschämt gutaussehenden jungen Mann. Da sind sie noch Teenager. Für sie ist er der Mann ihres Lebens, und alle Zeichen, dass Tom sich nicht für sie als Frau interessiert, übersieht sie. Als er ihr einen Heiratsantrag macht, ist sie glücklich. Aber für Tom ist die Ehe nur das sichere Versteck in einer Zeit, in der Homosexualität gesellschaftlich geächtet ist. Er liebt Patrick, den Kurator des Museums in Brighton, der ihn umwirbt und ihm eine völlig neue Welt eröffnet. Das kann nicht gutgehen. Das geht nicht gut. Jetzt als Film auf amazonprime mit HARRY STYLES, EMMA CORRIN und DAVID DAWSON

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 469

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Bethan Roberts

My PolicemanDer Liebhaber meines Mannes

Roman

Aus dem Englischenvon Astrid Gravert

Verlag Antje Kunstmann

Für alle meine Freunde in Brighton,aber ganz besonders für Stuart

Inhalt

Kapitel I: Peacehaven, Oktober 1999

Kapitel II: 29. September 1957

Kapitel III: Peacehaven, November 1999

Kapitel IV: Gefängnis Wormwood Scrubs, Februar 1959

Kapitel V: Peacehaven, Dezember 1999

Danksagung

I

PEACEHAVEN, OKTOBER 1999

EIGENTLICH WOLLTE ICH mit diesen Worten beginnen: Ich will dich nicht mehr zerstören – denn ich will es wirklich nicht –, kam aber zu dem Schluss, dass du das viel zu melodramatisch finden würdest. Du hast Melodramatik immer gehasst und ich will dich jetzt nicht aufregen, nicht in deinem Zustand, nicht, wenn dein Leben vielleicht zu Ende geht.

Denn ich will alles aufschreiben, damit ich es richtig verstehe. Dies ist eine Art Geständnis und es ist wichtig, bis in die Einzelheiten genau zu sein. Wenn ich fertig bin, will ich dir diese Aufzeichnungen vorlesen, Patrick, denn du kannst mir nicht mehr widersprechen. Und ich habe Anweisung erhalten, weiter mit dir zu sprechen. Sprechen, sagen die Ärzte, ist unbedingt notwendig, wenn du genesen sollst.

Du kannst fast nicht mehr sprechen, und obwohl du hier bei mir im Haus bist, verständigen wir uns in Papierform. Wenn ich Papierform sage, meine ich auf Lernkarten zeigen. Du kannst die Wörter nicht aussprechen, aber du kannst zeigen, was du willst: Trinken, Toilette, Sandwich. Ich weiß immer schon, was du willst, bevor dein Finger das Bild erreicht, aber ich lasse dich trotzdem darauf zeigen, denn es ist besser für dich, unabhängig zu sein.

Es ist merkwürdig, nicht wahr, dass ich jetzt diejenige bin, die Füller und Papier benutzt und dies schreibt – wie sollen wir es nennen? Es ist wohl kaum ein Tagebuch, nicht so eines, wie du es einmal geführt hast. Was immer es ist, ich bin diejenige, die schreibt, während du im Bett liegst und jede meiner Bewegungen beobachtest.

Du hast diesen Küstenabschnitt nie gemocht, du hast ihn einen Küstenvorort genannt, den Ort, an den alte Leute ziehen, um dem Sonnenuntergang zuzuschauen und auf den Tod zu warten. Wurde diese Gegend – ungeschützt, einsam, windumtost wie all die schönsten britischen Küstenorte – in jenem schrecklichen Winter 1963 nicht Sibirien genannt? Jetzt ist es hier nicht mehr ganz so öde, aber immer noch genauso eintönig wie damals. Hier in Peacehaven sehen die Straßen alle gleich aus: bescheidene Bungalows, zweckmäßige Gärten, schräger Meerblick.

Ich habe mich heftig gegen Toms Pläne hierherzuziehen gewehrt. Warum sollte ich, die ihr ganzes Leben in Brighton gelebt hat, parterre wohnen, und wenn der Immobilienmakler unseren Bungalow als Schweizer Chalet bezeichnete? Warum sollte ich mich mit den schmalen Gängen des hiesigen Co-op begnügen, dem Gestank von altem Fett bei Joe’s Pizza und Kebab House, den vier Beerdigungsinstituten, einem Zoogeschäft namens Wunderwelt der Tiere und einer Reinigung, deren Angestellte angeblich »für London qualifiziert« sind? Warum sollte ich mich damit begnügen nach Brighton, wo die Cafés immer voll sind, es in den Läden mehr zu kaufen gibt, als man sich vorstellen, geschweige denn brauchen kann, und wo der Pier immer leuchtet, immer geöffnet ist und oft ein bisschen bedrohlich?

Nein. Ich fand es eine schreckliche Vorstellung, dir wäre es genauso gegangen. Aber Tom war entschlossen, sich an einem ruhigeren, kleineren und angeblich sichereren Ort zur Ruhe zu setzen. Zum Teil, glaube ich, weil er genug davon hatte, an sein altes Revier, seine alte Tätigkeit erinnert zu werden. Und wenn ein Bungalow in Peacehaven an eines nicht erinnert, dann an die Geschäftigkeit der Welt. Jetzt sind wir also hier, wo niemand vor halb zehn Uhr morgens oder nach halb zehn abends auf der Straße ist außer ein paar Teenagern, die vor der Pizzeria rauchen. In einem Bungalow mit zwei Schlafzimmern (er ist kein Schweizer Chalet, das ist er nicht), mit Bushaltestelle und Co-op in der Nähe, einem Blick auf ein langes Rasenstück, einer Wäschespinne und drei Außengebäuden (Schuppen, Garage, Gewächshaus). Was das Ganze rettet, ist der Meerblick, der tatsächlich schräg ist – man sieht es vom seitlichen Schlafzimmerfenster. Ich habe dir das Zimmer gegeben und dein Bett so hingestellt, dass du aufs Meer blicken kannst, so viel du willst. Ich habe es dir gegeben, Patrick, obwohl Tom und ich niemals zuvor eine schöne Aussicht hatten. Von deiner Wohnung in Chichester Terrace, ganz im Regency-Stil, konntest du das Meer jeden Tag genießen. Ich erinnere mich sehr gut an die Aussicht, obwohl ich dich selten besucht habe: die Volk’s Railway, die Duke’s Mound Grünanlagen, die Mole, an windigen Tagen von weißen Wellenkämmen umgeben, und natürlich das Meer, immer anders, immer dasselbe. Alles, was Tom und ich sahen, wenn wir aus unserem Reihenhaus oben in der Islingwood Street blickten, waren unsere eigenen Spiegelbilder in den Fenstern der Nachbarn. Trotzdem. Ich war nicht wild darauf, dort wegzuziehen.

Ich vermute, als du vor einer Woche aus dem Krankenhaus hier ankamst und Tom dich aus dem Auto in deinen Rollstuhl gehoben hat, hast du genau dasselbe gesehen wie ich: den gleichmäßigen braunen Putz, den unglaublich glatten Kunststoff der doppelt verglasten Tür, die ordentliche Koniferenhecke, die das Grundstück umgibt, und das alles wird dich mit Schrecken erfüllt haben, genau wie mich. Und dann der Name: »Bei den Kiefern«. So unpassend, so einfallslos. Wahrscheinlich brach dir kalter Schweiß im Nacken aus und dein Hemd fühlte sich plötzlich unangenehm an. Tom hat dich den Weg zur Haustür entlanggefahren. Du wirst bemerkt haben, dass jede Gehwegplatte ein vollkommen ebenes Stück rosa-grauen Betons ist. Als ich den Schlüssel ins Schloss steckte und »Willkommen« sagte, hast du deine schlaffen Hände gerungen und dein Gesicht zu einer Art Lächeln verzogen.

Beim Hereinkommen in den beige tapezierten Flur wirst du das Reinigungsmittel gerochen haben, das ich benutzt habe, als ich alles für deinen Aufenthalt bei uns vorbereitet habe, und wohl auch den Geruch von Walter, unserem Collie-Mischling, der darunter lauert und sich nicht vollständig beseitigen lässt. Beim Anblick unseres gerahmten Hochzeitsfotos hast du leicht genickt. Tom in dem wunderschönen Anzug von Cobley, den du bezahlt hast, und ich mit dem steifen Schleier. Wir setzten uns ins Wohnzimmer, Tom und ich auf die neue braune Samtgarnitur, die wir von dem Geld gekauft hatten, das Tom als Abfindung beim Renteneintritt erhalten hatte, und lauschten dem Ticken der Zentralheizung. Walter hechelte an Toms Füßen. Dann sagte Tom: »Marion wird dir helfen, dich einzurichten.« Ich sah, wie du angesichts Toms Entschlossenheit zu gehen zusammenzucktest, wie du weiter die Tüllgardinen anstarrtest, als er mit den Worten: »Ich hab noch was zu erledigen«, mit großen Schritten zur Tür ging.

Der Hund folgte ihm. Wir beide saßen da und lauschten Toms Schritten im Flur, dem Rascheln, als er seinen Mantel vom Haken nahm, dem Klimpern, als er in seiner Tasche nach den Schlüsseln suchte. Wir hörten, wie er Walter leise befahl zu warten, und dann nur noch das Geräusch des Luftzugs, als er die doppelt verglaste Haustür öffnete und den Bungalow verließ. Als ich dich schließlich ansah, zitterten deine schlaff auf den knochigen Knien liegenden Hände. Hast du da gedacht, dass endlich bei Tom zu sein vielleicht doch nicht das ist, wovon du geträumt hast?

ACHTUNDVIERZIG JAHRE. So lange liegt meine erste Begegnung mit Tom zurück. Vielleicht sogar noch länger.

Damals war er so zurückhaltend. Tom. Sogar der Name ist solide, einfach, aber es klingt auch Sensibilität durch. Er war kein Bill, kein Reg, kein Les oder Tony. Hast du ihn jemals Thomas genannt? Ich wollte es gerne. Es gab Momente, da wollte ich ihn umtaufen. Tommy. Vielleicht hast du ihn so genannt, den hübschen jungen Mann mit den starken Armen und den dunkelblonden Locken.

Ich kannte seine Schwester vom Gymnasium. In der zweiten Woche dort kam sie auf dem Gang zu mir und sagte: »Ich dachte mir, du bist ok, willst du meine Freundin sein?« Bis dahin waren wir, sie und ich, immer allein geblieben, verwirrt von den seltsamen Schulritualen, den hallenden Klassenräumen und dem Stimmengewirr der anderen Mädchen. Ich ließ Sylvie die Hausaufgaben abschreiben und sie spielte mir ihre Schallplatten vor: Nat King Cole, Patti Page, Perry Como. Wir summten »Some enchanted evening, you may see a stranger«, während wir am Ende der Reihe anstanden und alle anderen Mädchen beim Pferdspringen vorließen. Keine von uns mochte Sport. Ich ging gerne zu Sylvie nach Hause, weil Sylvie bestimmte Sachen hatte und ihre Mutter sie ihre spröden blonden Haare so tragen ließ, wie es eigentlich zu alt für sie war. Ich glaube, sie half ihr sogar dabei, den Pony zu einer Schmachtlocke zu legen. Mein Haar, rot wie es immer war, war damals noch zu einem dicken Zopf auf dem Rücken geflochten. Wenn ich zu Hause die Beherrschung verlor – ich erinnere mich, dass ich einmal meinem Bruder Fred mit einiger Wucht die Tür an den Kopf knallte –, sah mein Vater meine Mutter an und sagte: »Das ist das Rote in ihr«, denn die roten Haare kamen von Mutters Seite. Ich glaube, du hast mich einmal »die rote Gefahr« genannt, stimmt’s Patrick? Zu der Zeit mochte ich die Haarfarbe schon, aber es kam mir immer so vor, als würde ich mit meinen roten Haaren eine Erwartung erfüllen: Menschen erwarteten von mir, dass ich aufbrausend war, also ließ ich meiner Wut freien Lauf, sobald sie hochkam. Nicht oft natürlich. Aber gelegentlich knallte ich Türen, warf Geschirr. Einmal stieß ich den Staubsauger so heftig gegen die Fußleiste, dass sie brach.

Als ich das erste Mal bei Sylvie zu Hause in Patchham eingeladen war, hatte sie ein pfirsichfarbenes Seidenhalstuch um, und als ich es sah, wollte ich sofort auch eins. Sylvies Eltern hatten einen Barschrank im Wohnzimmer, mit Glastüren, die mit schwarzen Sternen bemalt waren. »Es ist alles auf Kredit«, sagte Sylvie, beulte mit der Zunge ihre Backe aus und führte mich nach oben. Ich durfte das Halstuch tragen und sie zeigte mir ihre Nagellackfläschchen. Sie öffnete eins und es roch nach Bonbons. Ich saß auf ihrem hübschen Bett und wählte den dunkelroten Lack, um ihn auf Sylvies breite abgebissene Nägel aufzutragen. Als ich fertig war, hielt ich ihre Hand ganz nah an mein Gesicht und blies sanft darüber. Dann hielt ich ihren Daumennagel an meinen Mund und fuhr mit der Oberlippe über die glatte Oberfläche, um zu prüfen, ob sie trocken war.

»Was machst du da?« Sie lachte schrill.

Ich ließ ihre Hand in ihren Schoß fallen. Midnight, ihre Katze, kam herein und rieb sich an meinen Beinen.

»Tut mir leid.«

Midnight dehnte sich und drängte sich mit noch mehr Nachdruck gegen meine Knöchel. Ich beugte mich runter, um sie hinter den Ohren zu kraulen, und während ich mit der Katze beschäftigt war, öffnete sich Sylvies Zimmertür.

»Raus«, sagte Sylvie genervt. Ich richtete mich schnell auf, besorgt, dass sie mich meinte, aber sie blickte wütend über meine Schulter hinweg zur Tür. Ich drehte mich um und sah ihn da stehen. Unwillkürlich griff ich nach dem Seidentuch an meinem Hals.

»Raus, Tom«, wiederholte Sylvie in einem Ton, als hätte sie sich in die Rolle, die sie in dieser Szene zu spielen hatte, gefügt.

Er lehnte im Türrahmen, die Ärmel seines Hemdes bis zu den Ellbogen hochgekrempelt, und ich bemerkte die feinen Linien seiner Muskeln auf den Unterarmen. Er konnte nicht älter als fünfzehn sein – kaum ein Jahr älter als ich, aber er hatte schon breite Schultern und an seinem Halsansatz war eine dunkle Mulde. Am Kinn hatte er seitlich eine kleine Narbe – nur eine kleine Delle, wie ein Fingerabdruck in Plastilin – und er lächelte spöttisch. Schon damals wusste ich, dass er das absichtlich tat, weil er dachte, dass er dann mehr aussah wie ein Ted. Auf mich hatte das Ganze, dieser Junge, wie er da am Türrahmen lehnte und mich mit seinen blauen Augen – kleinen, tief liegenden Augen – ansah, solche Wirkung, dass ich stark errötete. Ich streckte die Hand aus, tauchte meine Finger wieder in das weiche Fell um Midnights Ohren und richtete den Blick auf den Fußboden.

»Tom! Raus!« Sylvies Stimme war jetzt lauter und die Tür wurde zugeknallt.

Du kannst dir vorstellen, Patrick, dass es ein paar Minuten dauerte, bevor ich mich traute, die Katze nicht mehr hinter den Ohren zu kraulen und Sylvie wieder anzusehen.

Danach tat ich alles, um mit Sylvie fest befreundet zu bleiben. Manchmal nahm ich den Bus nach Patchham, ging an ihrer Doppelhaushälfte vorbei und blickte zu den hellen Fenstern hinauf und redete mir ein, dass ich hoffte, sie würde herauskommen, aber in Wirklichkeit war mein ganzer Körper angespannt in der Erwartung, Tom würde auftauchen. Einmal saß ich auf der Mauer bei ihr um die Ecke, bis es dunkel wurde und ich meine Finger und Zehen nicht mehr spüren konnte. Ich lauschte den Amseln, die sich die Stimme aus dem Hals sangen, roch die Feuchtigkeit, die aus den Hecken rundherum kroch, und nahm schließlich den Bus nach Hause.

Meine Mutter sah viel aus dem Fenster. Immer wenn sie kochte, lehnte sie am Herd und blickte durch den schmalen Glasausschnitt unserer Hintertür. Es kam mir vor, als würde sie immer Soße kochen und aus dem Fenster blicken. Sie rührte eine ganze Weile in der Soße, kratzte dabei die wenigen Reste von Fleisch und Knorpel von der Pfanne. Die Soße schmeckte nach Eisen und war etwas klumpig, aber mein Vater und meine Brüder füllten ihre Teller damit und nahmen so viel Soße, dass sie sie an den Fingern und unter den Fingernägeln hatten. Sie leckten sie ab, während Mum rauchte und darauf wartete, den Abwasch zu erledigen.

Sie küssten sich dauernd, Mum und Dad. In der Küche. Er hatte die Hand fest um ihren Nacken gelegt, sie den Arm um seine Taille, ihn enger an sich ziehend. Es war dann schwer zu erkennen, wie sie zusammenpassten, so fest waren sie verschlungen. Es war normal für mich, sie so zu sehen. Ich saß dann einfach am Küchentisch, legte mein Kinomagazin auf das gerippte Tischtuch, stützte das Kinn in die Hand und wartete, bis sie fertig waren. Das Merkwürdige ist, obwohl sie sich so viel küssten, schienen sie kaum miteinander zu reden. Meistens sprachen sie vermittelt durch uns miteinander: »Das musst du deinen Vater fragen.« Oder: »Was sagt deine Mutter dazu?« Am Tisch redeten Fred, Harry und ich, während Dad die »Gazette« las und Mum am Fenster stand und rauchte. Ich erinnere nicht, dass sie je mit uns am Tisch gesessen und gegessen hat, außer sonntags, wenn Dads Vater, Großvater Taylor, bei uns war. Er nannte Dad »Junge« und verfütterte das meiste von seinem Essen an den vergilbenden Westie, der unter seinem Stuhl kauerte. Also dauerte es nie lange, bis Mum wieder stand und rauchte, die Teller abwusch und die Töpfe in die Spüle knallte. Sie postierte mich am Abtropfständer zum Abtrocknen und band mir eine Schürze um, eine von ihren, die mir viel zu lang war und oben umgeschlagen werden musste, und ich versuchte, mich so gegen das Spülbecken zu lehnen wie sie. Manchmal wenn sie nicht da war, blickte ich aus dem Fenster und versuchte mir vorzustellen, woran meine Mutter dachte, wenn sie hinausblickte auf unseren Schuppen mit dem schrägen Dach, Dads Beet mit dem hochgeschossenen Rosenkohl und das kleine Stück Himmel über den Nachbarhäusern.

In den Sommerferien gingen Sylvie und ich oft ins Black Rock Freibad. Ich wollte zwar immer das Geld sparen und am Strand sitzen, aber Sylvie bestand darauf, ins Freibad zu gehen, zum Teil deswegen, weil Sylvie im Freibad mit Jungen flirten konnte. Während unserer ganzen Schulzeit hatte sie immer irgendeinen Verehrer, dagegen schien sich für mich niemand zu interessieren. Ich hatte keine Lust, wieder einen Nachmittag zuzuschauen, wie die Jungen meine Freundin angafften, aber mit seinen glitzernden Fenstern, dem strahlend weißen Fußboden und den gestreiften Liegestühlen war das Freibad einfach zu schön, um zu widerstehen, und so bezahlten wir meistens die neun Pence und schoben uns durch das Drehkreuz zum Pool.

An einen Nachmittag erinnere ich mich besonders gut. Wir waren beide ungefähr siebzehn. Sylvie hatte einen limettengrünen Bikini an und ich einen roten Badeanzug, der mir viel zu klein war. Ich musste ständig die Träger hoch- und die Beine runterziehen. Damals hatte Sylvie schon ziemlich beeindruckende Brüste und eine hübsche Taille; ich war immer noch kastenförmig mit ein paar Polstern. Ich trug die Haare im Pagenschnitt, was mir gut gefiel, aber sie waren eher orange als rot und ich war zu groß. Mein Vater sagte mir, ich solle aufrecht gehen, aber er legte auch Wert darauf, dass ich immer flache Schuhe trug. »Kein Mann möchte zu einer Frau aufsehen«, pflegte er zu sagen. »Stimmt’s Phyllis?« Meine Mutter lächelte nur und sagte nichts. In der Schule beharrten sie darauf, dass ich gut in Korbball sein müsste, aber ich war miserabel. Ich stand an der Seite und tat so, als würde ich auf einen Pass warten. Der Pass kam nie und ich spähte über den Zaun zu den Jungen, die Rugby spielten. Ihre Stimmen waren so verschieden von unseren – tief und hölzern und mit dem Selbstvertrauen von Jungen, die wissen, was der nächste Schritt im Leben ist. Oxford. Cambridge. Die Anwaltsexistenz. Die Schule nebenan war eine Privatschule, wie deine, und die Jungen dort schienen so viel besser auszusehen als die, die ich kannte. Sie trugen Jacketts und hatten die Hände in den Taschen, während sie herumspazierten, und ihre langen Ponys fielen ihnen ins Gesicht. Dagegen marschierten die Jungen, die ich kannte (und das waren wenige), mehr oder weniger auf dich zu, den Blick geradeaus. Kein Geheimnis umgab sie. Alles offen. Nicht, dass ich jemals mit einem der Jungen mit den Ponys gesprochen hätte. Du bist auf eine jener Schulen gegangen, aber du warst nie so, oder, Patrick? Wie ich hast du dich nie angepasst. Das habe ich von Anfang an gewusst.

Es war eigentlich nicht warm genug, um draußen zu baden – es blies ein frischer Wind –, aber es war strahlender Sonnenschein. Sylvie und ich lagen flach auf unseren Handtüchern. Ich behielt meinen Rock über dem Badeanzug an, während Sylvie ihre Sachen ordentlich neben mir aufgereiht hatte: Kamm, Puderdose, Strickjacke. Sie setzte sich auf und blinzelte, registrierte die Menschenmengen auf der sonnenüberfluteten Terrasse. Sylvies Mund schien immer wie verkehrt herum zu einem Lächeln verzogen und ihre Schneidezähne zogen die nach unten verlaufende Linie ihrer Oberlippe nach, als wären sie extra in Form gemeißelt. Ich schloss die Augen. Rosa Schatten bewegten sich vor meinen geschlossenen Lidern, als Sylvie seufzte und sich räusperte. Ich wusste, sie wollte sich mit mir darüber unterhalten, wer sonst noch im Schwimmbad war, wer was mit wem tat und welche Jungen sie kannte, aber ich wollte nur die Wärme auf meinem Gesicht spüren und das entrückte Gefühl haben, das entsteht, wenn man in der Nachmittagssonne liegt.

Ich war fast so weit. Das Blut hinter meinen Augen schien dicker und meine Glieder waren zu Gummi geworden. Das leichte Klatschen von Füßen und das Platschen, wenn die Jungs vom Sprungbrett ins Wasser sprangen, störte mich nicht, und obwohl ich spürte, wie die Sonne meine Schultern verbrannte, blieb ich flach liegen, atmete den kreidigen Geruch des nassen Fußbodens ein und gelegentlich den Hauch von kaltem Chlor, wenn jemand vorbeiging.

Dann fiel etwas Kühles, Nasses auf meine Wange und ich öffnete die Augen. Zuerst war ich geblendet vom hellweißen Licht des Himmels. Ich blinzelte und eine Gestalt wurde sichtbar, umrandet in leuchtendem Rosa. Ich blinzelte noch einmal und hörte Sylvies Stimme, gereizt, aber irgendwie erfreut – »Was machst du denn hier?« –, und wusste sofort, wer es war.

Ich setzte mich auf und versuchte mich zusammenzunehmen, hielt die Hand über die Augen und wischte hastig den Schweiß von meiner Oberlippe.

Da stand er, die Sonne im Rücken, und grinste Sylvie an.

»Du tropfst!«, sagte sie und wischte sich eingebildete Tropfen von den Schultern.

Selbstverständlich hatte ich Tom viele Male bei Sylvie zu Hause gesehen und bewundert, aber dies war das erste Mal, dass ich so viel von seinem Körper sah. Ich versuchte wegzusehen, Patrick. Ich versuchte, nicht auf die Wassertropfen zu starren, die von seiner Kehle zu seinem Bauchnabel rannen, die nassen Haarsträhnen in seinem Nacken. Aber du weißt, wie schwer es ist, wegzusehen, wenn du etwas siehst, was du willst. Also konzentrierte ich mich auf seine Schienbeine: auf die glänzenden blonden Härchen auf seiner Haut. Ich rückte die Träger meines Einteilers zurecht und Sylvie fragte noch einmal mit einem übertrieben dramatischen Seufzer: »Was willst du, Tom?«

Er sah uns an – beide trocken bis auf die Knochen, nur mit Schattenflecken auf dem Körper. »Wart ihr nicht drin?«

»Marion schwimmt nicht«, verkündete Sylvie.

»Warum nicht?«, fragte er und sah mich an.

Ich hätte lügen können. Aber selbst da hatte ich schreckliche Angst, dass es herauskommen würde. Am Ende wird man immer erwischt. Und das ist schlimmer, als wenn man einfach gleich die Wahrheit sagt.

Mein Mund war trocken, aber ich brachte heraus: »Nie gelernt.«

»Tom ist im Schwimmclub«, sagte Sylvie und es klang fast stolz.

Ich hatte nie das Bedürfnis gehabt, nass zu werden. Das Meer war immer da, ein ständiges Geräusch, eine ständige Bewegung am Rande der Stadt. Aber deshalb musste ich nicht hineingehen, oder? Bis zu diesem Moment hatte es nicht die geringste Bedeutung gehabt, dass ich nicht schwimmen konnte. Aber jetzt, das wusste ich, würde ich es tun müssen.

»Ich würde es gerne lernen«, sagte ich und versuchte zu lächeln.

»Tom wird es dir beibringen, oder, Tom?«, sagte Sylvie und sah ihn herausfordernd an.

Tom fröstelte, schnappte sich Sylvies Handtuch und wickelte es sich um die Taille.

»Könnte ich«, sagte er, rubbelte sich kräftig die Haare, versuchte, sie mit einer Hand trocken zu kriegen, und drehte sich zu Sylvie: »Leih uns einen Schilling.«

»Wo ist Roy?«, fragte Sylvie.

Das war das erste Mal, dass ich von Roy hörte, aber Sylvie war offensichtlich interessiert, so wie sie das Thema Schwimmunterricht fallen ließ und sich stattdessen den Hals ausrenkte, um hinter ihren Bruder zu sehen.

»Tauchen«, sagte Tom. »Leih uns einen Schilling.«

»Was macht ihr danach?«

»Das geht dich nichts an.«

Sylvie öffnete ihre Puderdose und betrachtete sich eine Weile prüfend, bevor sie leise sagte: »Ich wette, ihr geht ins Spotted Dog.«

Da machte Tom einen Schritt vorwärts und holte gespielt zum Schlag gegen seine Schwester aus, aber sie duckte sich, um seiner Hand auszuweichen. Das Handtuch fiel auf den Boden und ich musste wieder meine Augen abwenden.

Ich fragte mich, was so schlimm daran war, ins Spotted Dog zu gehen, aber ich wollte nicht unwissend erscheinen und hielt den Mund.

Sylvie ließ einen Moment des Schweigens vergehen, bevor sie murmelte: »Ihr geht da hin. Ich weiß es.« Dann ergriff sie den Handtuchzipfel, sprang auf und drehte es zu einem Strick. Tom stürzte auf sie zu, aber sie war zu schnell. Das Handtuch traf ihn mit einem Knall quer über der Brust und hinterließ eine rote Linie. Damals bildete ich mir ein, dass die Linie pulsierte, aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Aber du kannst es dir vorstellen: unser hübscher Junge geschlagen von seiner kleinen Schwester, gezeichnet von ihrem weichen Baumwollhandtuch.

Ein Anflug von Wut huschte über sein Gesicht und in mir zog sich alles zusammen. Es wurde jetzt kühler, ein Schatten kroch über die Sonnenanbeter. Tom blickte auf den Boden und schluckte. Sylvie schwankte, war sich nicht sicher, wie ihr Bruder reagieren würde. Unerwartet griff er zu und hatte das Handtuch wieder; sie duckte sich und lachte, als er wie verrückt mit dem Ding herumwedelte. Hin und wieder traf er sie damit – worauf sie einen schrillen Schrei ausstieß – ,aber meistens verfehlte er sie. Er war jetzt sanft, weißt du, ich wusste es damals schon; er tapste umher und benahm sich absichtlich tollpatschig, zog seine Schwester damit auf, dass er eigentlich stärker und treffsicherer war, dass er sie hart treffen könnte.

»Ich hab einen Schilling«, sagte ich und tastete in meiner Strickjackentasche nach Kleingeld. Es war alles, was ich noch hatte, aber ich hielt es ihm hin.

Tom hörte auf, mit dem Handtuch herumzuwedeln. Er atmete schwer. Sylvie rieb sich den Hals, wo das Handtuch sie erwischt hatte. »Rüpel«, murmelte sie.

Er streckte die Hand aus und ich legte die Münze hinein, streifte dabei mit meinen Fingerspitzen seine warme Haut.

»Danke«, sagte er und lächelte. Dann sah er Sylvie an. »Alles in Ordnung?«

Sylvie zuckte mit den Schultern.

Als er sich umdrehte, streckte sie die Zunge heraus.

Auf dem Nachhauseweg roch ich an meiner Hand, atmete den metallischen Duft ein. Der Geruch meiner Münze würde jetzt auch an Toms Fingern sein.

Kurz bevor Tom fortging, um seinen Wehrdienst zu leisten, gab er mir einen Funken Hoffnung, an den ich mich die nächsten zwei Jahre klammerte, und wenn ich ehrlich sein soll, noch länger.

Es war Dezember und ich war zum Tee zu Sylvie gegangen. Du verstehst, dass Sylvie selten zu mir kam, denn sie hatte ein eigenes Zimmer, einen tragbaren Plattenspieler und immer einige Flaschen Vimto-Limonade, während ich mir ein Zimmer mit Harry teilte und das Einzige, was es zu trinken gab, Tee war. Aber bei Sylvie zu Hause ging es zu, als gäbe es keine Lebensmittelrationierung mehr: Wir aßen Schinkenscheiben, die vom Schwarzmarkt stammen mussten, weiches weißes Brot, Tomaten und Salatsoße, danach Mandarinen aus der Dose und Kondensmilch (selbst Sylvies Mutter konnte keine richtige Schlagsahne auftreiben). Sylvies Vater hatte vorne einen Laden, in dem es aufreizende Postkarten, Schnullerlollis, abgelaufene Fruchtgummis und Figuren aus Muscheln, mit Kragen aus getrocknetem Seegras, zu kaufen gab. Er hieß »Happy News«, weil es dort auch Zeitungen, Zeitschriften und einige Ausgaben der gewagteren Titel, die in Cellophantüten steckten, zu kaufen gab. Sylvie erzählte mir, dass ihr Vater jede Woche fünf Exemplare des »Kama Sutra« verkaufte und dass sich die Zahl über den Sommer verdreifachen würde. Zu der Zeit hatte ich nur eine dunkle Ahnung, dass das Kama Sutra aus Gründen, die ich nicht kannte, ein verbotenes Buch war; aber ich tat so, als wäre ich beeindruckt, machte große Augen und flüsterte »Wirklich?«, und Sylvie nickte triumphierend.

Wir aßen im Wohnzimmer. Der Wellensittich von Sylvies Mutter zwitscherte die ganze Zeit im Hintergrund. Sie hatten Plastikstühle mit Metallbeinen und einen abwischbaren Esstisch ohne Tischtuch. Sylvies Mutter trug orangefarbenen Lippenstift und von dort, wo ich saß, konnte ich das nach Lavendel duftende Reinigungsmittel an ihren Händen riechen. Sie war extrem übergewichtig, was merkwürdig war, denn ich sah sie immer nur Salatblätter und Gurkenscheiben essen und immer nur schwarzen Kaffee trinken. Trotz dieser offenbaren Kasteiung schienen ihre Gesichtszüge im aufgedunsenen Fleisch versunken und ihre Brust war riesig und immer hochgepusht, um sie zu präsentieren, wie ein übergroßer, mit viel Sahne gefüllter Baiser im Schaufenster eines Bäckers. Als ich Tom, der neben seiner Mutter saß, unmöglich länger ansehen konnte, heftete ich den Blick auf Mrs Burgess’ gut gepolstertes Dekolleté. Ich wusste, dass ich dort eigentlich auch nicht hinsehen sollte, aber es war besser, als dabei ertappt zu werden, wie meine Augen über ihren Sohn wanderten. Ich war überzeugt, die Wärme zu spüren, die er ausstrahlte; seine bloßen Oberarme lagen auf dem Tisch und es kam mir so vor, als würde sein Körper den ganzen Raum wärmen. Und ich konnte ihn riechen (das habe ich mir nicht nur eingebildet, Patrick): Er roch – erinnerst du dich? – er roch selbstverständlich nach Haaröl – Vitalis wird es gewesen sein – und nach Talkumpuder mit Kiefernduft. Später erfuhr ich, dass er sich jeden Morgen reichlich unter den Armen damit einpuderte, bevor er sein Hemd anzog. Damals, du wirst dich erinnern, hielten Männer wie Toms Vater nichts von Talkumpuder. Das ist jetzt selbstverständlich anders. Wenn ich zum Co-op in Peacehaven gehe, an all den Jungen vorbei, deren Haare so sehr Toms ähneln, wie sie einmal waren – gegelt und in die unmöglichsten Formen gekämmt –, bin ich erschlagen vom Duft ihres Parfums. Sie riechen wie neue Möbel, diese Jungen. Tom hat anders gerochen. Er roch aufregend, denn damals waren Männer, die ihren Schweiß mit Talkum überdeckten, ziemlich verdächtig, was ich sehr interessant fand. Und man hat beides: den frischen Geruch von Talkum, aber wenn man nah genug war, den erdigen Geruch der Haut.

Als wir unsere Sandwiches aufgegessen hatten, brachte Mrs Burgess Pfirsiche aus der Dose auf rosa Tellern. Wir aßen schweigend. Dann wischte Tom sich den süßen Saft von den Lippen und verkündete: »Ich war heute unten beim Einberufungsbüro. Um mich freiwillig zu melden. Dann kann ich mir aussuchen, wo ich hinkomme.« Er schob seinen Teller weg und sah seinen Vater an. »Ich fange nächste Woche an.«

Nach kurzem Nicken stand Mr Burgess auf und streckte die Hand aus. Tom stand ebenfalls auf und ergriff die Hand seines Vaters. Ich fragte mich, ob sie sich vorher schon jemals die Hände geschüttelt hatten. Es sah nicht so aus, als würden sie es häufig tun. Es war ein fester Händedruck und dann blickten sie sich beide im Zimmer um, als ob sie sich fragten, was sie als Nächstes tun sollten.

»Immer muss er im Vordergrund stehen«, zischte Sylvie mir ins Ohr.

»Was wirst du tun?«, fragte Mr Burgess noch immer stehend und seinen Sohn anblinzelnd.

Tom räusperte sich. »Versorgungskorps.«

Die beiden Männer starrten sich an und Sylvie kicherte.

Mr Burgess setzte sich abrupt hin.

»Das sind Neuigkeiten, was? Wollen wir was trinken, Bill?« Mrs Burgess’ Stimme war hoch und ich meinte zu hören, dass sie ihr ein bisschen versagte, als sie ihren Stuhl zurückschob. »Wir brauchen einen Drink, oder? Bei solchen Neuigkeiten.« Als sie aufstand, stieß sie den Rest ihres schwarzen Kaffees auf dem Tisch um. Er breitete sich auf der weißen Plastikoberfläche aus und tropfte auf den Teppich.

»Trampel«, murmelte Mr Burgess.

Sylvie kicherte wieder.

Tom, der die ganze Zeit wie in Trance dagestanden hatte, die Hand immer noch leicht ausgestreckt, wie er seinem Vater die Hand geschüttelt hatte, ging zu seiner Mutter. »Ich hol einen Lappen«, sagte er und fasste sie an der Schulter.

Nachdem Tom aus dem Zimmer gegangen war, blickte Mrs Burgess sich am Tisch um, registrierte jedes unserer Gesichter. »Was sollen wir jetzt bloß tun?« Sie sprach so leise, dass ich mich fragte, ob jemand anders es gehört hatte. Jedenfalls antwortete eine ganze Weile niemand. Schließlich seufzte Mr Burgess und sagte: »Das Versorgungskorps ist nicht die Schlacht an der Somme, Beryl.«

Mrs Burgess schluchzte auf und folgte ihrem Sohn aus dem Zimmer.

Toms Vater sagte nichts. Der Wellensittich zwitscherte und zwitscherte, während wir darauf warteten, dass Tom zurückkam. Ich konnte ihn mit gedämpfter Stimme in der Küche sprechen hören und stellte mir vor, wie seine Mutter in seinen Armen weinte, am Boden zerstört wie ich, dass er fortging.

Sylvie trat gegen meinen Stuhl, aber statt sie anzusehen, blickte ich Mr Burgess durchdringend an und sagte: »Selbst Soldaten müssen essen, oder?« Ich sprach in bestimmtem, sachlichem Ton. Genauso machte ich es später, wenn ein Kind in der Klasse frech wurde oder wenn Tom sagte, dass du am Wochenende dran wärst, Patrick. »Ich bin sicher, Tom wird ein guter Koch.«

Mr Burgess lachte angestrengt, bevor er seinen Stuhl zurückschob und in Richtung Küche brüllte: »Um Himmels willen, wo bleibt der Drink?«

Tom kam zurück und hielt zwei Flaschen Bier in der Hand. Sein Vater schnappte sich eine, hielt sie Tom vors Gesicht und sagte: »Bravo, du hast deine Mutter aufgeregt.« Dann verließ er das Zimmer, aber statt in die Küche zu gehen und Mrs Burgess zu trösten, wie ich dachte, hörte ich, wie die Haustür knallte.

»Hast du gehört, was Marion gesagt hat?«, kreischte Sylvie, schnappte sich die zweite Flasche von Tom und rollte sie zwischen den Händen.

»Das ist meine«, sagte Tom und nahm sie ihr wieder weg.

»Marion hat gesagt, du wirst ein guter Koch.«

Mit einer geschickten Drehung des Handgelenks ließ er die Luft aus der Flasche und warf die metallene Verschlusskappe und den Öffner zur Seite. Er nahm ein Glas oben vom Regal und schenkte sich vorsichtig einen halben Liter dunkles Bier ein. »Na so was«, sagte er und hielt sich das Getränk prüfend vors Gesicht, bevor er ein paar Schlucke nahm, »sie hat recht.« Er wischte sich den Mund mit dem Handrücken ab und sah mich an. »Ich bin froh, dass hier jedenfalls einer vernünftig ist«, sagte er und lächelte breit. »Wollte ich dir nicht Schwimmen beibringen?«

An dem Abend schrieb ich in mein gebundenes schwarzes Notizbuch: »Sein Lächeln ist wie der Herbstmond. Geheimnisvoll. Voller Versprechen.« Ich erinnere mich, dass ich sehr zufrieden damit war. Von da an füllte ich mein Notizbuch jeden Abend mit meiner Sehnsucht nach Tom. »Lieber Tom«, schrieb ich. Oder manchmal »Liebster Tom«, oder sogar »Geliebter Tom«; den Luxus gönnte ich mir jedoch nicht allzu oft. Meistens hatte ich genug Vergnügen daran, seinen Namen von meiner Hand geschrieben vor mir zu sehen. Damals war ich leicht zufriedenzustellen. Wenn man zum ersten Mal in jemanden verliebt ist, reicht schon sein Name. Einfach nur zu sehen, wie meine Hand Toms Namen schrieb, reichte mir. Fast.

Ich schrieb über die Ereignisse des Tages, lächerlich ausführlich, blauäugig und romantisch. Ich glaube nicht, dass ich jemals etwas über seinen Körper geschrieben habe, obwohl der mich doch offenbar am meisten beeindruckte. Ich nehme an, ich schrieb über seine edle Nase (die tatsächlich ziemlich flach ist und zerdrückt aussieht) und den tiefen Klang seiner Stimme. Wie du siehst, Patrick, ich war typisch für damals. Ganz typisch.

Fast drei Jahre schrieb ich mir meine Sehnsucht nach Tom von der Seele und freute mich auf den Tag, an dem er nach Hause kommen und mir Schwimmen beibringen würde.

Erscheint dir solche Verliebtheit ein bisschen lächerlich, Patrick? Vielleicht nicht. Ich vermute, du kennst besser als irgendjemand sonst Begehren und weißt, dass es stärker wird, wenn es nicht erfüllt wird. Jedes Mal, wenn Tom auf Urlaub zu Hause war, verpasste ich ihn und heute frage ich mich, ob ich das absichtlich tat. Verliebte ich mich nur noch mehr in ihn, indem ich auf seine Rückkehr wartete, nicht den wirklichen Tom sah, sondern über ihn in mein Notizbuch schrieb?

Während Toms Abwesenheit machte ich mir jedoch Gedanken darüber, dass ich einen Beruf ergreifen musste. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich gegen Ende meiner Schulzeit, kurz vor den Abschlussprüfungen, mit Miss Monkton, der stellvertretenden Direktorin des Gymnasiums, führte. Sie fragte mich nach meinen Plänen für die Zukunft. Sie hatte großes Interesse daran, dass Mädchen Pläne für die Zukunft hatten, aber ich wusste schon damals, dass das alles Hirngespinste waren, die nur innerhalb der Schulmauern existierten. Außerhalb zerschlugen sich Pläne, besonders für Mädchen. Miss Monkton hatte für damalige Verhältnisse ziemlich wilde Haare: eine Menge kleiner Locken, silbern gesprenkelt. Ich war mir sicher, dass sie rauchte, denn ihre Haut hatte die Farbe von hellem Tee und ihre Lippen, die sich häufig zu einem spöttischen Lächeln verzogen, hatten diese gespannte Trockenheit. In Miss Monktons Büro verkündete ich, dass ich gerne Lehrerin werden würde. Es war das Einzige, was mir damals einfiel. Es klang besser als zu sagen, ich wollte Sekretärin werden, schien aber nicht völlig absurd wie Schriftstellerin oder Schauspielerin.

Ich glaube nicht, dass ich das vorher jemandem gestanden hatte.

Jedenfalls drehte Miss Monkton ihren Füller, sodass die Kappe klickte, und sagte: »Und wie sind Sie zu diesem Entschluss gekommen?«

Ich dachte darüber nach. Ich konnte nicht gut sagen: Ich weiß nicht, was ich sonst tun könnte. Oder: Es sieht nicht so aus, als würde ich heiraten, oder?

»Ich mag die Schule, Miss.« Während ich das sagte, wurde mir klar, dass es stimmte. Ich mochte das regelmäßige Klingeln, die sauber gewischten Tafeln, die staubigen Pulte voller Geheimnisse, die langen Flure, in denen sich Mädchen drängten, den Terpentingestank im Kunstraum, das Geräusch des Bibliothekskatalogs, wenn er durch meine Finger glitt. Und plötzlich stellte ich mir mich selbst vorne im Klassenzimmer vor, in einem schicken Tweedrock und mit einem hübschen Nackenknoten, wie ich den Respekt und die Zuneigung der Schüler gewann, weil ich streng, aber gerecht war. Damals hatte ich keine Vorstellung davon, wie autoritär ich werden würde oder wie das Unterrichten mein Leben verändern würde. Du hast mich oft herrisch genannt und du hattest recht; durchs Unterrichten wird man darauf gedrillt. Du oder sie, verstehst du; man muss sich behaupten. Das habe ich schon früh gelernt.

Miss Monkton lächelte auf ihre spöttische Art. »Es ist etwas ganz anderes von der anderen Seite des Pultes aus.« Sie machte eine Pause, legte den Füller hin und drehte sich zum Fenster. Ohne mich anzusehen, sagte sie: »Ich möchte Ihren Ehrgeiz nicht dämpfen, Taylor, aber zu unterrichten erfordert ungeheuer viel Hingabe und beachtliches Rückgrat. Nicht, dass Sie keine ordentliche Schülerin sind. Aber ich würde denken, etwas im Büro wäre eher Ihre Sache. Vielleicht etwas, wo es ein bisschen ruhiger zugeht?«

Ich starrte auf die Milchspur auf ihrem kalt werdenden Tee. Abgesehen von der Teetasse war ihr Pult vollkommen leer.

»Was, zum Beispiel«, fuhr sie fort und drehte sich mit einem schnellen Blick zur Uhr über der Tür wieder zu mir, »halten Ihre Eltern von der Idee? Sind sie bereit, Sie bei diesem Vorhaben zu unterstützen?«

Ich hatte Mum und Dad gegenüber noch nichts davon erwähnt. Sie konnten zuerst kaum glauben, dass ich aufs Gymnasium gekommen bin; mein Vater hatte sich über die Kosten der Schuluniform beklagt, als er davon hörte, und meine Mutter hatte auf dem Sofa gesessen, den Kopf in die Hände gelegt und geweint. Ich hatte mich zuerst gefreut, weil ich annahm, dass sie vor Stolz über meine Leistung zu Tränen gerührt war. Aber als sie nicht aufhörte und ich sie fragte, was los wäre, sagte sie: »Es wird jetzt alles anders werden. Dadurch wirst du uns weggenommen.« Und danach beschwerten sie sich fast jeden Abend, dass ich zu viel Zeit in meinem Zimmer mit Lernen verbrachte, statt mich mit ihnen zu unterhalten.

Ich blickte Miss Monkton an. »Sie stehen hinter mir«, verkündete ich.

WENN ICH IN DIESEN HERBSTTAGEN über die Felder zum Meer blicke, wenn sich das Gras im Wind wiegt und die Wellen klingen wie erregter Atem, erinnere ich mich daran, dass ich einmal starke, verborgene Empfindungen hatte, genau wie du, Patrick. Ich hoffe, dass du mich verstehen wirst, und ich hoffe, dass du mir vergeben kannst.

Frühling 1957. Nachdem er seinen Wehrdienst beendet hatte, war Tom noch immer fort, um eine Ausbildung zum Polizisten zu machen. Ich dachte häufig mit freudiger Erregung daran, dass er zur Polizei ging. Es schien so mutig und erwachsen. Ich kannte niemanden, der so etwas tun würde. Bei uns zu Hause war die Polizei ziemlich suspekt – nicht gerade der Feind, aber eine unbekannte Größe. Ich wusste, als Polizist würde Tom ein anderes Leben als unsere Eltern führen, ein mutigeres, einflussreicheres.

Ich machte die Lehrerausbildung am College in Chichester, sah Sylvie aber ziemlich oft, obwohl ihre Beziehung zu Roy enger wurde. Einmal wollte sie mit mir zur Rollschuhbahn, aber als ich ankam, tauchte sie mit Roy und einem anderen Jungen namens Tony auf, der mit Roy in der Autowerkstatt arbeitete. Tony war anscheinend nicht in der Lage, viel zu reden. Jedenfalls nicht mit mir. Hin und wieder rief er Roy etwas zu, während wir herumfuhren, aber Roy reagierte nicht immer, weil seine Augen von Sylvies gefangen waren. Es schien, als könnte er nirgendwo sonst hinsehen, nicht einmal, wohin sie fuhren. Tony hielt mich nicht am Arm, während wir herumfuhren, und so gelang es mir einige Male, ihn zu überholen. Während ich Rollschuh lief, dachte ich daran, wie Tom mich an dem Tag, als er verkündet hatte, dass er zum Versorgungskorps geht, angelächelt hatte, wie seine Oberlippe über seinen Zähnen verschwunden war und seine Augen schmal geworden waren. Tony lächelte mich nicht an, als wir anhielten, um uns Coke zu kaufen. Er fragte, wann ich die Schule verlassen würde, und ich sagte: »Nie – ich werde Lehrerin.« Da blickte er zur Tür, als wäre er am liebsten sofort hinausgefahren.

Wenig später gingen Sylvie und ich an einem sonnigen Nachmittag in den Preston Park. Wir setzten uns auf eine Bank unter den Ulmen, die wunderschön waren und durch die der Wind rauschte, und sie verkündete, dass sie sich mit Roy verlobt habe. »Wir sind sehr glücklich«, erklärte sie mit einem geheimnisvollen Lächeln. Ich fragte sie, ob Roy mit ihr geschlafen habe, aber sie schüttelte den Kopf und wieder war da dieses Lächeln.

Eine ganze Weile beobachteten wir die Leute, die mit Hunden und Kindern in der Sonne vorbeigingen. Einige hatten Eiskugeln von der Rotunde. Weder Sylvie noch ich hatten Geld für Eiscreme. Da Sylvie immer noch schwieg, fragte ich sie: »Wie weit seid ihr denn gegangen?«

Sylvie ließ den Blick durch den Park schweifen und schwang ihr rechtes Bein ungeduldig vor und zurück. »Ich hab’s dir doch gesagt.«

»Nein. Hast du nicht.«

»Ich bin in ihn verliebt«, erklärte sie, streckte die Arme aus und schloss die Augen. »Richtig verliebt.«

Ich konnte das nur schwer glauben. Roy sah nicht schlecht aus, aber er redete zu viel über absolut nichts. Außerdem war er schmächtig. Seine Schultern sahen nicht aus, als könnten sie überhaupt etwas tragen.

»Du weißt nicht, wie es ist«, sagte Sylvie und sah über mich hinweg. »Ich liebe Roy und wir werden heiraten.«

Ich starrte auf das Gras unter meinen Füßen. Selbstverständlich konnte ich nicht zu Sylvie sagen: »Ich weiß genau, wie es ist. Ich bin in deinen Bruder verliebt.« Ich hätte mich über jede lustig gemacht, die in einen von meinen Brüdern verliebt gewesen wäre, und warum sollte es bei Sylvie anders sein?

Was sie dann sagte, ließ mich innerlich schaudern und meine Beine zittern. »Ich meine«, sagte sie und sah mich direkt an, »ich weiß, dass du in Tom verknallt bist. Aber das ist nicht das Gleiche.«

Das Blut stieg mir den Hals hinauf und bis zu den Ohren.

»Tom ist anders, Marion«, sagte Sylvie. »Das weißt du, oder?«

Einen Moment lang wollte ich aufstehen und weggehen. Aber meine Beine zitterten immer noch und mein Mund war immer noch zu einem Lächeln verzogen, als wäre es eingefroren.

Sylvie nickte einem vorbeigehenden Jungen zu, der eine große Eistüte in der Hand hatte. »Wünschte, ich hätte auch so eins«, sagte sie laut. Der Junge drehte sich um und blickte sie kurz an, aber sie wandte sich zu mir und kniff mich sanft in den Unterarm. »Du bist nicht böse, dass ich das gesagt habe, oder?«

Ich konnte nichts erwidern. Ich glaube, ich brachte ein Nicken zustande. Ich wollte nur nach Hause und gründlich darüber nachdenken, was Sylvie gesagt hatte. Aber man muss mir meine Gefühle angesehen haben, denn nach einer Weile flüsterte Sylvie: »Ich erzähl dir von Roy.«

Ich konnte immer noch nicht antworten, aber sie fuhr fort: »Ich hab mich von ihm anfassen lassen.«

Meine Augen wanderten zu ihr. Sie leckte sich die Lippen und blickte zum Himmel. »Es war komisch«, sagte sie. »Ich hab nicht viel gefühlt, nur Angst.«

Ich durchbohrte sie mit Blicken. »Wo?«

»Hinter dem Regent …«

»Nein. Wo hat er dich angefasst?«

Sie sah mich einen Moment prüfend an, und als sie sah, dass ich es ernst meinte, sagte sie: »Du weißt schon. Er hat seine Hand da hingelegt.« Sie warf einen schnellen Blick hinunter auf meinen Schoß. »Aber ich hab ihm gesagt, alles andere muss warten, bis wir verheiratet sind.« Sie streckte sich auf der Bank nach hinten. »Ich hätte nichts dagegen, das ganze Programm durchzuziehen, aber dann wird er mich nicht heiraten, oder?«

An dem Abend, vorm Einschlafen, dachte ich lange darüber nach, was Sylvie gesagt hatte. Ich stellte mir die Szene immer und immer wieder vor, wie wir beide auf der Bank sitzen, Sylvie mit ihren dünnen Beinen schlenkert, seufzt und sagt: »Ich hab mich von ihm anfassen lassen.« Ich versuchte, die Worte noch einmal zu hören. Sie klar und deutlich zu hören. Versuchte zu verstehen, was sie über Tom gesagt hatte. Aber wie ich die Worte auch drehte, sie ergaben keinen Sinn für mich. Ich lag im Dunkeln auf dem Bett, hörte meine Mutter husten, von meinem Vater nichts, atmete ins Laken, das ich mir bis zur Nase gezogen hatte, und dachte, sie kennt ihn nicht so gut wie ich. Ich weiß, wie er ist.

MEIN LEBEN ALS LEHRERIN an St. Luke begann. Ich tat alles, um Sylvies Bemerkung zu vergessen, und hatte die Ausbildung durchgehalten, indem ich mir vorgestellt hatte, wie stolz Tom auf mich sein würde, wenn er hören würde, dass ich tatsächlich Lehrerin geworden war. Ich hatte eigentlich keinen Grund anzunehmen, dass er stolz auf mich wäre, aber das hielt mich nicht davon ab, mir vorzustellen, wie er von der Polizeischule nach Hause kam, den vorderen Weg zum Haus der Burgess’ entlangging, die Jacke lässig über der Schulter, pfeifend. Wie er Sylvie hochhob und herumwirbelte (in meiner Fantasie waren Bruder und Schwester die besten Freunde), wie er dann ins Haus ging und Mrs Burgess die Wange küsste und ihr ein sorgfältig ausgesuchtes Geschenk gab (den Rosenduft von Coty vielleicht – oder, gewagter, Shalimar), wie Mr Burgess im Wohnzimmer stand und seinem Sohn die Hand schüttelte, sodass Tom vor Freude errötete. Dann erst würde er sich an den Tisch setzen, eine Kanne Tee und einen Sandkuchen vor sich, und würde fragen, wie ich vorankäme. Sylvie würde erwidern: »Sie ist jetzt Lehrerin – ehrlich, Tom, du würdest sie kaum wiedererkennen.« Und Tom würde geheimnisvoll lächeln und nicken, und er würde mit einem Kopfschütteln seinen Tee hin unterschlucken und sagen: »Ich wusste immer, dass sie fähig ist, etwas Nützliches zu tun.«

Das stellte ich mir vor, als ich an meinem ersten Arbeitstag morgens die Queen’s Park Road hinaufging. Obwohl mir das Blut in den Adern pochte und meine Beine sich anfühlten, als könnten sie jeden Moment nachgeben, ging ich so langsam, wie ich konnte, um nicht zu stark zu schwitzen. Ich war davon ausgegangen, dass es kalt und nass werden würde, sobald das Schuljahr begann, und so hatte ich ein wollenes Unterhemd angezogen und noch eine dicke Fair-Isle-Strickjacke mitgenommen. Tatsächlich war es ein entnervend strahlender Morgen. Die Sonne schien auf den hohen Glockenturm der Schule und brachte die roten Ziegel zum Leuchten, was ihm einen grimmigen Anschein gab, und jede Fensterscheibe starrte mich zornig an, als ich durch das Tor ging.

Da ich schon sehr früh da war, waren noch keine Kinder auf dem Schulhof. Die Schule war während des Sommers zwei Wochen geschlossen gewesen, dennoch überfiel mich sofort, als ich den langen leeren Flur betrat, der Geruch von süßer Milch und Kreidestaub, vermischt mit Kinderschweiß, der einen ganz speziellen, erdigen Duft hat. Von jetzt an kam ich jeden Tag mit diesem Geruch im Haar und in der Kleidung nach Hause. Wenn ich meinen Kopf nachts auf dem Kissen bewegte, änderte auch der Geruch des Klassenzimmers, der mich wie eine Wolke umgab, seine Lage. Ich habe ihn nie ganz akzeptiert. Irgendwann habe ich mich daran gewöhnt, aber ich habe ihn weiterhin wahrgenommen. Genauso ging es Tom mit dem Geruch der Wache. Sobald er nach Hause kam, zog er sein Hemd aus und wusch sich gründlich. Das habe ich immer an ihm gemocht. Jetzt denke ich, dass er das Hemd für dich vielleicht hätte anlassen sollen, Patrick. Dass du vielleicht den strengen Geruch von Reinigungsmittel und Blut gemocht hättest.

Als ich an jenem Morgen zitternd im Flur stand, blickte ich nach oben zu dem großen Wandbild des heiligen Lukas; wie er da stand mit einem Ochsen hinter sich und einem Esel im Vordergrund. Mit gütigem Gesicht und ordentlich geschnittenem Bart. Er bedeutete mir nichts. Selbstverständlich dachte ich an Tom, wie er mit entschlossen vorgestrecktem Kinn dagestanden hätte, die Ärmel hochgekrempelt, sodass seine muskulösen Unterarme zu sehen waren, und mir kam der Gedanke, wieder nach Hause zu laufen. Als ich den Flur entlangging, immer schneller, sah ich, dass an jeder Tür ein Schild mit dem Namen eines Lehrers war. Keinen davon hatte ich jemals gehört, keiner klang wie ein Name, den zu tragen ich mir vorstellen konnte. Mr R. A. Coppard MA (Oxon) auf einem. Mrs T. R. Peacocke auf einem anderen.

Dann Schritte hinter mir und eine Stimme: »Hallo – kann ich Ihnen helfen? Sind Sie das frische Blut?«

Ich drehte mich nicht um, sondern starrte immer noch auf R. A. Coppard und fragte mich, wie lange ich brauchen würde, um wieder ans andere Ende des Flurs zum Haupteingang und hinaus auf die Straße zu laufen.

Aber die Stimme ließ nicht locker. »Hallo – sind Sie Miss Taylor?«

Eine junge Frau, die ich auf Ende zwanzig schätzte, stand lächelnd vor mir. Sie war groß wie ich und ihr Haar auffallend schwarz und vollkommen glatt. Es sah so aus, als hätte jemand beim Schneiden den Rand einer umgedrehten Schüssel auf ihrem Kopf nachgezogen, wie es mein Vater bei meinen Brüdern tat. Sie trug knallroten Lippenstift. Eine Hand auf meine Schulter legend, verkündete sie: »Ich bin Julia Harcourt. Klasse fünf.« Als ich nicht antwortete, lächelte sie und fuhr fort: »Sie sind Miss Taylor, nicht wahr?«

Ich nickte. Sie lächelte wieder, die kurze Nase kraus ziehend. Ihre Haut war gebräunt, und obwohl sie ein ziemlich unmodernes grünes Kleid ohne nennenswerte Taille trug und ein Paar braune Lederschnürschuhe, hatte sie etwas Keckes an sich. Vielleicht war es ihr strahlendes Gesicht und die noch mehr leuchtenden Lippen; anders als die meisten Lehrer an St. Luke trug sie keine Brille. Ich habe mich manchmal gefragt, ob die, die eine trugen, es hauptsächlich wegen der Wirkung taten. Sie konnten zum Beispiel furchteinflößend über den Rand hinwegsehen oder sie abnehmen und in die Richtung eines Missetäters deuten. Ich muss dir gestehen, Patrick, dass ich während meines ersten Jahres an der Schule kurz daran gedacht habe, mir eine Brille zuzulegen.

»Die Vorschule ist in einem anderen Teil des Gebäudes«, sagte sie. »Deshalb ist Ihr Name an keiner der Türen hier.« Die Hand immer noch auf meiner Schulter fügte sie hinzu: »Die ersten Tage sind immer schrecklich. Bei mir ging’s drunter und drüber, als ich anfing. Aber man überlebt es.« Als ich nicht antwortete, ließ sie die Hand von meiner Schulter fallen und sagte: »Hier entlang. Ich zeige es Ihnen.« Nachdem ich einen Moment dagestanden und Julia nachgeschaut hatte, wie sie die Arme seitlich schwingend wegging, als würde sie in den South Downs wandern, folgte ich ihr.

Patrick, hast du dich am ersten Tag im Museum auch so gefühlt? Als hätten sie eigentlich jemand anders eingestellt, aber wegen eines Verwaltungsirrtums wäre der Einstellungsbrief an deine Adresse geschickt worden? Ich bezweifle es. Aber so habe ich mich gefühlt. Außerdem war ich mir sicher, dass ich mich gleich übergeben müsste. Ich fragte mich, wie Miss Julia Harcourt damit umgehen würde, wenn eine erwachsene Frau plötzlich blass wurde und ihr der Schweiß ausbrach und sie ihr Frühstück über die glänzenden Flurfliesen erbrach und dabei die Spitzen ihrer hübschen Schnürschuhe bespritzte.

Aber ich habe mich nicht übergeben. Stattdessen folgte ich Miss Harcourt aus der Grundschule in die Vorschule, die einen eigenen separaten Eingang an der Rückseite des Gebäudes hatte.

Das Klassenzimmer, in das sie mich führte, war hell und selbst an diesem ersten Tag sah ich, dass dieser Umstand nicht genutzt wurde. Die hohen Fenster waren halb von geblümten Gardinen verhängt. Ich konnte den Staub an den Gardinen zwar nicht sehen, aber riechen. Der Fußboden war aus Holz und nicht so glänzend wie der im Flur. Am Ende des Raumes war die Tafel, auf der ich noch schwach die Handschrift eines anderen Lehrers erkennen konnte – »Juli 1957«, in geschwungenen Buchstaben geschrieben, war oben links gerade noch zu erkennen. Vor der Tafel war ein großes Pult und ein Stuhl, daneben ein Boiler, umgeben von Leitungen. Die Reihen niedriger Kinderpulte hatten angestoßene Sitze. Mit anderen Worten, es war deprimierend normal, abgesehen von dem Licht, das durch die Vorhänge zu dringen suchte.

Erst als ich eintrat (Miss Harcourt winkte mich weiter), sah ich das Besondere meines neuen Klassenzimmers: In der Ecke hinter der Tür, versteckt zwischen der Rückwand des Schranks mit den Schreibutensilien und dem Fenster, waren ein Teppich und einige Kissen. Keiner der Klassenräume, die ich während meiner Ausbildung betreten hatte, hatte diese Besonderheit und ich glaube, ich trat beim Anblick der weichen Einrichtungsgegenstände in einer Schule unwillkürlich einen Schritt zurück.

»Ach ja«, murmelte Miss Harcourt. »Ich glaube, die Frau, die vor Ihnen hier war – Miss Lynch –, benutzte diese Ecke für die Erzählstunde.«

Ich starrte den rot-gelben Teppich und die dazu passenden dicken Kissen an, die mit Quasten verziert waren, und stellte mir Miss Lynch vor, wie sie »Alice im Wunderland« aus dem Kopf erzählte, umringt von einer sie anbetenden Brut.

»Miss Lynch war unorthodox. Um ehrlich zu sein, ich fand sie wundervoll, aber es gab einige, die anderer Meinung waren. Vielleicht ist es Ihnen lieber, dass es entfernt wird?« Sie lächelte. »Wir können dafür sorgen, dass der Hausmeister es wegschafft. Schließlich spricht eine Menge dafür, an Pulten zu sitzen.«

Ich schluckte und hatte endlich genug Luft, um zu sprechen. »Ich behalte es«, sagte ich. Meine Stimme war sehr leise in dem leeren Klassenzimmer. Plötzlich wurde mir klar, dass ich nur meine Worte, meine Stimme hatte, um diesen Raum zu füllen; und über meine Stimme – davon war ich in dem Moment überzeugt – hatte ich nur wenig Kontrolle.

»Wie Sie wollen«, zwitscherte Julia und machte auf dem Absatz kehrt. »Viel Glück. Wir sehen uns in der Pause.« Sie salutierte, als sie die Tür schloss, indem ihre Fingerspitzen die abgerundete Linie ihres Ponys streiften.

Draußen erklangen Kinderstimmen. Ich überlegte, die Fenster zu schließen, um den Lärm auszusperren, aber der Schweiß, den ich auf meiner Oberlippe schmeckte, hielt mich an einem so warmen Tag davon ab. Ich legte meine Tasche aufs Pult, überlegte es mir dann anders und stellte sie auf den Boden. Ich ließ meine Fingerknöchel knacken, sah auf die Uhr. Viertel vor neun. Ich durchschritt den Raum der Länge nach, schaute die abweisenden Ziegelsteine an und versuchte, mich auf irgendeinen Rat aus der Ausbildung am College zu konzentrieren. Lernen Sie frühzeitig ihre Namen und benutzen Sie sie häufig, war alles, was mir einfiel. Ich stoppte an der Tür und starrte auf die gerahmte Reproduktion von Leonardos »Die Verkündigung«, die darüber hing. Was, fragte ich mich, würden Sechsjährige damit anfangen? Wahrscheinlich gefielen ihnen die kräftigen Flügel des Engels Gabriel und sie wunderten sich, dass die Lilie so dürr war, genau wie ich. Und wie ich konnten sie wahrscheinlich kaum verstehen, was die Jungfrau gleich durchmachen würde.

Unter der Jungfrau öffnete sich die Tür und ein kleiner Junge mit schwarzem Pony, der aussah wie ein Stiefelabdruck auf seiner Stirn, erschien. »Kann ich reinkommen?«, fragte er.

Mein erster Impuls war zu antworten Ja, oh ja, um seine Liebe zu gewinnen, aber ich beherrschte mich. Würde Miss Harcourt den Jungen einfach hereinlassen, bevor es klingelte? War es nicht unverschämt von ihm, mich so anzusprechen? Ich blickte ihn von oben bis unten an und versuchte zu erraten, was er vorhatte. Die schwarze Tolle in der Stirn war kein gutes Zeichen, aber seine Augen waren offen und er behielt die Füße auf der anderen Seite des Türrahmens.

»Du musst warten, bis es klingelt«, antwortete ich.

Er blickte auf den Boden und einen schrecklichen Moment lang dachte ich, er würde anfangen zu weinen, aber dann knallte er die Tür zu und ich hörte, wie seine Stiefel den Flur hinunterpolterten. Ich wusste, ich sollte ihn dafür zurückholen. Ich sollte ihm nachrufen, sofort anzuhalten und zurückzukommen, um sich eine Strafe abzuholen. Stattdessen ging ich zu meinem Pult und versuchte mich zu beruhigen. Ich musste vorbereitet sein. Ich nahm den Tafelschwamm und wischte die Überreste von »Juli 1957« in der Ecke der Tafel ab. Ich zog die Schublade des Pultes auf und nahm etwas Papier heraus. Ich würde es später vielleicht brauchen. Dann beschloss ich, meinen Füllfederhalter zu kontrollieren. Ich schüttelte ihn über dem Papier und spritzte dabei das ganze Pult mit glänzenden schwarzen Tropfen voll. Als ich darauf herumrieb, bekam ich schwarze Finger. Dann wurden auch noch meine Handflächen schwarz, als ich versuchte, die Tinte von meinen Fingern zu wischen. Ich ging zum Fenster, um die Tinte in der Sonne zu trocknen.

Während ich mein Pult geordnet und eingerichtet hatte, hatte der Lärm der im Hof spielenden Kinder ständig zugenommen. Es war jetzt so laut, dass die ganze Schule, so kam es mir vor, darin unterzugehen drohte. Ein Mädchen mit ungleichmäßigen Zöpfen fiel mir auf, das ganz allein in der Ecke des Hofs stand, und unwillkürlich trat ich einen Schritt vom Fenster zurück. Sofort verwünschte ich mich für meine Ängstlichkeit. Ich war die Lehrerin. Sie war es, die sich aus meinem Blickfeld entfernen sollte.