Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

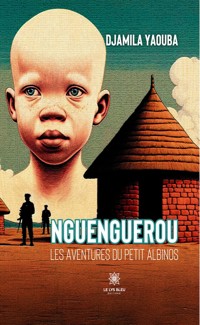

"Nguenguerou – Les aventures du petit albinos" vous plonge dans l’univers poignant d’un enfant achromique aux prises avec la persécution et la violence. Malgré les épreuves, il conserve son optimisme et sa détermination, s’évadant vers un avenir incertain. Comme une ode à la résilience et à l’espoir, cet ouvrage vous transportera à travers des paysages contrastés, offrant une réflexion profonde sur la force de la volonté et la quête de liberté.

Djamila Yaouba est enseignante de français et d’anglais. Elle a conquis le cœur des lecteurs avec son premier roman, Le regard de l’étranger, paru aux éditions Les Impliqués en 2021. Dans Nguenguerou – Les aventures du petit albinos, elle dépeint avec force les comportements discriminatoires dont sont victimes les albinos et les ravages du terrorisme.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 190

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Djamila Yaouba

Nguenguerou

Les aventures du petit albinos

Roman

© Lys Bleu Éditions – Djamila Yaouba

ISBN : 979-10-422-3118-7

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

À toutes les personnes atteintes de l’albinisme,

Toutes les victimes de guerre.

De la même auteure

Le regard de l’étranger, Les impliqués Éditeur, 2021.

I

Bonheur et misère des Kolonamiens

Il pleuvait abondamment sur Kolonam, ce qui n’était pas pour déplaire aux habitants de ce petit village qui avaient grand besoin pour la culture du cacao et des produits vivriers, d’une pluviométrie moyenne. La végétation s’était parée de nouveaux habits. Les vergers recouverts d’avocatiers, de manguiers et les plants de cacao se côtoyaient à l’ombre de palmiers géants, pour sans doute pallier la détérioration des termes de l’échange. Les Kolonamiens ne mangeaient que rarement du chocolat ou ses produits dérivés, alors que c’est de leurs plantations que provenaient les meilleures fèves utilisées dans les chocolateries de la capitale économique et des pays étrangers.

Ce jour du mois de décembre, le ciel était chargé de gros nuages gris ; les vastes rideaux de pluie mêlée de neige verglaçante se déversaient furieusement sur le village, ce qui était plutôt inhabituel pour la zone forestière. Ces averses tambourinaient la terre en produisant un timbre mélodieux semblable au bruit des percussions. Les oiseaux attristés observaient, de leurs nids garnis de plumes, la nature déchaînée. Sous cette pluie battante, vêtu d’un imperméable, la tête recouverte d’un chapeau de paille tissé avec des fibres de palmier, Zambo marchait, tel un soldat, suivi de près par son chien qui était par la force du destin devenu son meilleur compagnon.

Médor était un chien de race, de grande taille, doté de puissantes mâchoires, ce qui en faisait un « chien d’attaque ». Au village, il était connu pour sa vive intelligence, ses aptitudes exceptionnelles à la chasse et son appétence particulière pour le gibier. Son maître l’avait dressé de telle sorte qu’il lui faisait entendre des messages par de petits sifflements.

Au cou de Médor était incrustée une corde très serrée sur laquelle étaient suspendues des cloches en métal. Cela provoquait un bruit à chaque mouvement, facilitant le repérage de celui-ci dans la forêt semblable à un labyrinthe. Zambo avait de sérieuses raisons d’être content, car dans sa gibecière, il y avait une bonne quantité de viande de brousse qui nourrirait sa famille pendant au moins une semaine. C’était un enseignant nouvellement retraité. Son métier lui avait laissé de tristes souvenirs. Il subissait au quotidien des frustrations de toutes sortes, des humiliations et des agissements dénigrants. L’enseignant était l’oripeau de la société, le rebut de la cité, alors que tous les autres corps de métiers ont été formés par des enseignants ! Entre le discours officiel qui exaltait le mérite et la bravoure de cette profession et la réalité, il y avait une falaise à enjamber. Les pouvoirs publics avaient multiplié promesses et statuts juridiques. Seulement, change-t-on une société avec des décrets ?

Il était un syndicaliste dans l’âme. Sa vie professionnelle ne fut pas un long fleuve tranquille ; il avait dû sillonner les coins les plus enclavés et les plus impraticables du pays, subissant le châtiment des affectations disciplinaires. Cela avait privé ses frères et sœurs de sa présence et amenuisé considérablement ses ressources. Sa dernière incartade le conduisit à visiter les geôles noires de la gendarmerie. À la faveur d’un mouvement des enseignants dénommé NATE « Nous Avons Trop Enduré », il se positionna comme l’un des meneurs de la revendication. Soucieux d’éviter à ses jeunes collègues qui commençaient leur carrière le pain de misère, ils les avaient harangués sur la nécessité de faire grève et de maintenir le mouvement aussi longtemps que les pouvoirs publics resteraient sourds à leurs revendications. Ce qui conduisit à son interpellation musclée et à son incarcération. C’est grâce à de nombreuses interventions de pontes « haut placés » du régime qu’il avait été libéré.

Son retour à Kolonam était une reconversion forcée, il devait désapprendre la vie citadine et apprendre à aimer cette terre rouge et généreuse qu’il avait quittée depuis sa tendre enfance. Il devait se résoudre à ce nouveau mode de vie, se replonger dans les récits mythiques, les contes et les légendes, ainsi que le grand savoir-faire artistique des Kolonamiens (danse, théâtre, sculpture, peinture…), bref tout ce qui faisait le charme de ce beau village niché au milieu de la forêt comme une luciole éclairant la nuit. Il devait faire la paix avec la nature en lui demandant pardon de l’avoir snobée pendant sa carrière professionnelle, et aux siens de les avoir délaissés. Il éprouvait un réel bonheur à réécouter chanter les oiseaux ; à emprunter les routes de son enfance, à réécouter le bourdonnement des eaux ou la coulée mélodieuse des ruisseaux.

Zambo rêvait d’un héritier qui devrait veiller sur sa cacaoyère et ses vergers, lorsqu’il serait réuni avec ses ancêtres de la forêt.

Il se plaignait tout le temps de la baisse des prix, de l’absence du système de conservation des produits vivriers, des pertes post-récoltes, de l’enclavement des routes menant à la ville, de l’absence de matériel adapté et d’engrais. Incapable de bâtir un toit à la ville, il avait au soir de son métier, trouvé refuge dans une cabane abandonnée en compagnie de sa jeune épouse, « la femme de sa vieillesse » comme il l’appelait. Le couple partageait cette habitation de fortune avec Zomo, la vieille mère de Zambo qui résidait dans une dépendance située derrière la pièce principale. Ces habitations avaient été construites par le défunt père de Zambo qui fut un planteur réputé et qui avait péri dans les guerres de libération de son pays.

Le père de Zambo rejoignit la contestation qui était particulièrement vive en pays Woyla et Fombina. Ses amis et lui-même avaient quitté le village abandonnant toutes leurs plantations, car en cette sale guerre de libération, il plaçait l’espoir d’un mieux-être et d’une plus grande prise en compte de ses préoccupations économiques. Ils vécurent dans le maquis, grâce à l’aide des populations locales. L’armée coloniale, lasse de ceux qu’elle considérait comme des rebelles, envoya des hélicoptères déverser du napalm, un puissant poison, dans des localités supposées occupées par les nationalistes. Le père de Zambo fut de ceux qui périrent, laissant dans son village un fils qui hérita de ses cases et de ses plantations.

Ces chaumières étaient conformes à la culture architecturale des Kolonamiens. Elles étaient rectangulaires, faites de terre crue, de bois, et recouvertes de chaume ou de toiture. On mélangeait de la terre à de la paille puis on la collait à la main sur un clayonnage de lattis en cannes de raphia. Le tout était recouvert par un toit à deux pentes, fait de nattes de raphia ou de tôles en aluminium pour les plus fortunés. Entre ces maisons étaient disposés des séchoirs de cacao construits en cannes de raphia.

Malgré son séjour en ville, Zambo était resté un bon Bantou. Il avait fait deux mariages avec des femmes de sa tribu, qui s’étaient, hélas, soldés par de cuisants échecs. Ses femmes avaient échoué devant ce qui semblait pour lui être la condition sine qua non de la vie maritale : enfanter d’un garçon ! La première lui avait donné deux magnifiques filles et la seconde avait multiplié des fausses couches.

La jeune Mandé était son dernier espoir et son cœur paraissait apaisé depuis que l’échographie avait révélé qu’elle attendait un garçon. Il avait traversé des villes et des villages pour chercher sa dulcinée et c’est en pays Fombina qu’il la trouva. C’était une princesse d’une chefferie des Hautes Falaises. Elle était majestueuse et belle, avec une magnifique chevelure. Ses pagnes aux mille couleurs et ses foulards qu’elle nouait artistiquement comme les femmes sénégalaises faisaient ressortir sa belle peau ébène.

Mandé, scintillant tel un arc-en-ciel, se couvrait les cheveux et était une femme généreuse et sociable. Sa belle-mère la considéra comme sa fille et lui apprit les us et coutumes ; les mets du terroir ; la langue et les chansons du répertoire kolonamien. La venue de la jeune fille au village étonna tout le monde, tout en suscitant la curiosité. Zambo était jalousé par les vieux de son âge qui ne comprenaient pas qu’un retraité sans avenir puisse se payer le luxe de faire entrer dans une chaumière de fortune une si belle femme pleine de beauté et pleine d’avenir. Le retraité plastronnait dans tout le village et couvrait sa femme de délicates attentions. Il lui rapportait constamment des friandises et de beaux vêtements de la ville. Le soir venu, comme un jeune loup, il s’allongeait à côté de sa jeune épouse, posait délicatement son oreille sur le ventre arrondi de sa femme enceinte et parlait fièrement au nouveau-né :

Zambo junior, prince de Kolonam

Espoir du peuple de la forêt et de la maison de Zambo

Consolation après la tempête

Coq au milieu des poules

Ton père t’a préparé un héritage

Tâche de ne pas arriver tard

Si tu peux abréger les neuf mois

Viens, car sur le perron de la vie je t’attends !

Zambo Junior fils de Zambo

C’est à toi que je confierai les clés de la maison,

C’est toi la vigie de notre tribu,

Le gardien de mes vergers et de mon cacao,

Ô fils, viens ! Viens dans notre monde, fils de Zambo.

La jeune Mandé était presque à terme et tous les signes lui indiquaient un accouchement imminent : mal de dos, agitation, nausées, insomnies, fatigue, épuisement…Il lui était conformément à la tradition de Kolonam, interdit de manger certaines espèces de poisson, de peur d’exposer le futur bébé à des maladies telles que la convulsion. Elle était également privée de viande d’antilope pour ne pas avoir une hémorragie au moment des couches ; elle devait également s’abstenir de la viande du lièvre afin que le petit Zambo Junior ne naisse point avec une bouche semblable à un bec-de-lièvre.

Le soir venu, Zambo se soustrayait au spectacle de contorsions de sa jeune épouse et se rendait après une dure journée de labeur au Bar des Retraités. Il y était organisé un concours de songo. Le songo était fabriqué en matériau local, une tige de bambou, palme ou raphia divisée en deux parties égales et comportant chacune cinq trous. Chaque trou comportant cinq pions ou grains. Le principe de jeu était de déplacer les pions de la droite vers la gauche et d’accumuler autant de pions que possible pour être déclaré vainqueur.C’était jeu passionnant et captivant, un véritable sport cérébral qui n’avait rien à envier aux échecs, au Scrabble, au Monopolyou au damier. Il fallait, pour mettre l’adversaire échec et mat, être un fin stratège, redoubler de concentration, résister aux moqueries, intrigues et plaisanteries de l’adversaire, qui visaient précisément à déconcentrer son challenger.

On servait au Matango Club du vin en fonction des saisons. C’était également l’occasion de déguster du gibier en croquant des morceaux de viande. Le Matango Club était également une espèce de « Parlement » où les vieux et les jeunes du village se retrouvaient tous les soirs pour passer au peigne fin l’actualité nationale. Ils critiquaient les élites qu’ils accusaient de se goinfrer au détriment du bas peuple qui se meurt, de l’équipe nationale de football, du mauvais état des routes, du coup d’État dans tel ou tel autre pays d’Afrique.

Ce soir-là, Zambo, éméché, rejoignit sa case à la tombée de la nuit en fredonnant allègrement une chanson comme il aimait si bien le faire. Sa chanson disait :

À demain, demain il fera beau sur la grand-route,

Demain, demain il fera beau sur le chemin,

Demain, un jour nouveau

Demain, tous les oiseaux

Chanteront sur la route

Demain

Si aujourd’hui de lourds nuages

Ont fait le ciel tout gris, tout gris,

Si cette nuit un gros orage

Nous a étourdis

Demain il fera beau, demain il fera beau sur la grand-route ;

Demain, demain il fera beau sur le chemin…

Le lendemain matin, Zambo devança l’aurore et les premiers rayons de soleil, il emprunta les pistes escarpées menant à sa cacaoyère. Les feuilles des arbres étaient recouvertes de rosée, car la veille, le ciel avait dénoué ses cordes et répandu de la pluie sur tout le village. Ses pieds foulaient l’herbe traversière et son chien Médor remuant la queue le suivait en ajustant son allure aux pas de son maître. Parvenu à son exploitation, il fit une prospection générale avant l’arrivée des ouvriers qu’il employait. Ceux-ci devaient faire le désherbage de la cacaoyère deux fois par an suivant le rythme de la poussée des herbes. Ils utilisaient les herbicides importés, mais depuis qu’un scandale à propos de ces produits avait éclaté, au village, ils étaient revenus à la méthode de désherbage traditionnel sans risque pour la santé. Puis, ils devaient faire un réglage progressif de l’ombrage, élaguer les arbustes des branches mortes et de ce que l’on appelle les « gourmands du cacaoyer » ; faire ensuite le toilettage de la plantation en enlevant les cabosses pourries et les branches sèches qui servaient parfois de bois de chaume.

Ces ouvriers avaient également pour mission de fertiliser la plantation grâce à des engrais spéciaux après le début des saisons de pluie ; d’éliminer les pourritures brunes des cabosses en récoltant et détruisant hors du champ les cabosses infectées, ainsi que des insectes.Ce traitement était une science non livresque que les parents de Zambo lui avaient transmise dès son jeune âge et qu’il avait réapprise en raison de la conjoncture économique.

Ce jour-là Mandé entra en travail toute la matinée, elle ressentait des douleurs au bas-ventre, alors que Zomo, la mère de Zambo, préparait un bon plat de mets de pistache. Elle broya les graines de courge à l’aide d’une pierre à écraser. Chaque coup de pierre rimait avec un mot de la douce mélodie qu’elle fredonnait. C’était une chanson d’un chanteur nigérian nommé Prince Nico Mbarga qui rendait un hommage à la « mère » et par-delà à la maternité. La chanson disait :

Sweet mother I no go forget you

For the suffer we you suffer for me yeah

Sweet mother I no go forget you

For the suffer we you suffer for me yeah

When I dey cry my mother go carry me

She go say my pikin wetin you dey cry yo yo

Stop stop ! Stop stop ! Stop stop !

Make you no cry again oo

When I wan sleep my mother go help me

She go lie me well well for bed

She cover me cloth say make you sleep

Sleep sleep my pikin oooo

When I dey hungry my mother go run up and down

She dey find me something we I go chop

Sweet mother, sweet mother ooo

When I dey sick my mother go cry cry cry

She go say instead wey I go die make she die

She go beg God, God help me, God help me, my pikin ooo…

Ce chant lui donnait du courage et l’aidait à se détacher des soucis qui la hantaient. Elle détacha les feuilles vertes des bananiers pour emballer sa pistache.

Alertée par les cris de Mandé, Zomo interrompit sa cuisson. Elle fit ingurgiter à sa belle-fille quelques décoctions et fit appeler de vieilles dames du voisinage pour constituer une équipe médicale de circonstance et apporter les soins imposés par l’urgence. Il n’y avait dans cette case aucun matériel adapté : pas de lavabo avec du savon liquide pour se laver les mains, pas de plan de travail avec lampe chauffante, pas d’alèse plastifiée, de bassine, de bistouri, de gants, d’oxygène, de forceps ou de ventouse ; pas de sonde d’aspiration pour prévenir d’éventuelles complications.

La jeune femme en travail fut installée sur un lit en bambou surmonté de matelas, dans une position suffisamment confortable. Elle respirait fortement et commença à transpirer ; sa belle-mère et l’une des vieilles la mirent sur le côté et la soutinrent en lui tenant chacune fortement une main, alors que la plus expérimentée d’entre elles dialoguait avec Mandé. Elle lui demandait avec beaucoup d’encouragements et d’empathie, tantôt d’inspirer, tantôt de respirer lentement, tantôt de pousser. Elle congratula la jeune femme, l’encouragea, l’exhorta… celle-ci lança un cri continu et aigu qui déchira l’horizon, la poche des eaux se rompit, laissant place à la naissance et à la délivrance. Le bébé pointa sa tête dans notre monde, la vieille femme le sortit lentement puis coupa le cordon ombilical sous les youyous de celles qui étaient présentes. Celle qui reçut l’enfant s’exclama : « c’est un bon blanc ! ». L’enfant fut soigneusement nettoyé et emmailloté dans un linge blanc.

Le bébé fut ensuite remis à sa mère et l’on entonna quelques chants d’allégresse et de bienvenue à Zambo Junior.C’est chez ses parents à l’Ouest du pays que Mandé devait selon la tradition accoucher, mais les conditions financières misérables de Zambo le contraignirent à prendre quelques libertés avec la tradition. C’est donc suivant la tradition des Kolonamiens que l’accouchement se fit.

Zomo courut cueillir des branchettes et des feuilles de raphia dans la brousse, les tissa en forme de ceinture, puis les attacha autour de la taille du nouveau-né. Elle lui en mit aussi aux pieds et aux poignets. Il fallait en effet l’immuniser contre le paludisme et les convulsions. Cette ceinture protectrice devait rester attachée à la taille du nouveau-né jusqu’à ce qu’elle se délie d’elle-même.Zomo devait faire subir à sa belle-fille quelques rites. Ces rites reposent sur la croyance selon laquelle une femme qui vient de donner la vie ainsi que son nouveau-né sont des personnes sacrées qu’il faut considérer et approcher avec une grande délicatesse.

La belle-mère de la jeune femme l’emmena dans la cuisine, elle racla les côtés avant et arrière des bords du lit confectionné pour le rite, elle en recueillit une poudre qu’elle remit à sa fille afin qu’elle l’aspirât. Ceci afin de blinder le lit destiné au rite et d’assurer une protection à la jeune mère contre les sorciers et les dangers des esprits maléfiques. La vieille femme prit ensuite une grande marmite qu’elle plaça à côté du feu. Elle l’emplit d’écorces d’arbres et d’herbes. Elle mit des écorces réputées pour protéger la mère et l’enfant contre les mauvais esprits ; les feuilles et écorces de baobabs pour permettre au petit Zambo Junior d’être un homme fort à la santé de fer ; et d’autres plantes destinées à protéger le bébé contre les maladies.

Zambo revint plus tôt de ses plantations. Sans doute avait-il été prévenu de ce qui se passait dans sa maisonnée. Parvenu à la grande cour qui jouxtait sa case principale, il laissa tomber le fagot de bois qu’il maintenait en équilibre sur la tête et jeta sa machette avec frénésie. À la vue des visages contractés devant la porte de sa case, il comprit tout de suite que quelque chose ne tournait pas rond. Il se jeta par terre, se mit à trembloter en disant :

— Ne me dites pas, je vous en prie, qu’il est arrivé quelque chose à mon héritier ou à la reine de mon cœur. Je ne pourrais pas vivre…

En entendant les pleurs du nouveau-né, son visage s’illumina et ses yeux scintillèrent de bonheur. La mère de Zambo sortit de la case précipitamment et se dirigea vers son fils :

— Mongo1, qu’y a-t-il ? Je t’ai entendu pleurer comme une jeune fille ?

— Qu’est-il arrivé à Mandé et au nouveau-né ? s’inquiéta Zambo.

— Les deux se portent bien, ils sont dans la case. Allez, lève-toi, le Seigneur a exaucé tes prières ! Il t’a donné un garçon, un héritier comme tu le lui avais demandé.

— Alors, pourquoi ces mines d’enterrement ?

Sa mère s’efforça de le relever du sol. Zambo entra dans la case et s’approcha du lit où étaient étendus sa femme et le bébé qu’elle portait délicatement. Elle le regarda à la fois d’un air enchanté et inquiet.

La jeune femme avait en effet donné naissance à un albinos d’une beauté éclatante, mais elle appréhendait la réaction de son mari. Il s’était en effet construit tout un cortège de préjugés autour des albinos. Ils étaient dans cette contrée, dans ce pays, comme ailleurs dans le monde, considérés comme des êtres à part et non des personnes à part entière. Leur vulnérabilité n’inquiétait personne outre mesure. Ils devaient affronter les superstitions les plus insensées et abjectes, qui faisaient le lit aux menaces et dangers dont ils étaient l’objet.

On considérait par exemple que manger les organes d’un albinos procurait pouvoir, chance et prospérité, que la préparation d’une potion à base de leurs organes avait des vertus médicinales, ou encore des croyances aussi absurdes que celles qui consistaient à penser que verser le sang d’un albinos arrêterait un volcan en éruption. Quelques personnes mal instruites et très peu avisées estimaient qu’ils étaient des sorciers ; d’autres les détestaient juste pour leurs traits physiques particuliers ; d’autres encore aux pensées perverses et à l’esprit dévoyé laissaient courir l’idée qu’avoir des rapports sexuels avec une femme albinos porterait chance.

Les nouveau-nés albinos étaient dans certaines cultures assassinés après leur naissance. On les assimilait au diable, à la malchance. Les albinos étaient somme toute, persécutés, pourchassés, émasculés, éventrés, égorgés, sans le moindre mouvement d’âme ou sursaut de l’esprit. Cela ne dérangeait pas les conventions. Cet acharnement et ces actes ignobles étaient évidemment cruels. Ces criminels qui leur faisaient la peau refusaient tout simplement par ignorance ou malveillance, de considérer que l’albinisme était tout simplement une anomalie génétique et héréditaire, un déficit de pigmentation ou de mélanine sur les cheveux, la peau et les yeux.

N’étaient-ils pas des êtres à part entière ? Avaient-ils choisi leurs traits physiques ? Pourquoi devraient-ils endurer une telle barbarie physique et morale, alors même que les Africains dénonçaient le racisme ? Cela ne dérangeait-il pas que des hommes se transforment en cannibales pour satisfaire la soif d’un prétendu pouvoir, d’un gain, et pour repousser ainsi les frustrations liées au manque de foi, au chômage ? Ces jeunes filles méritaient-elles d’être chosifiées à l’autel de la curiosité sexuelle de quelques vicieux ? Pourtant les albinos sont nos frères en humanité, doués de raison, d’émotions, et parfois plus intelligents que les autres. Il n’y avait véritablement aucune autre différence que celle sur laquelle nos yeux juvéniles voulaient s’arrêter.

Mandé tendit affectueusement l’enfant à Zambo. Il le prit avec un large sourire, ajusta le chapeau fait de broderie du nouveau-né, pour mieux le regarder. Le petit Zambo Junior était très beau, il était blanc comme la neige, sa peau et ses cheveux étaient clairs. Zambo scruta le bébé et son visage se transforma, il prit des traits graves. Il l’examina une seconde fois le petit, puis s’exclama :

— Mandé2, ton enfant a quelque chose de bizarre. C’est un nguenguerou3 !