16,99 €

Mehr erfahren.

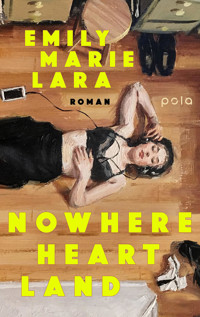

- Herausgeber: pola

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine junge Frau wacht mit einem blauen Auge in ihrer Heimatstadt in der deutschen Provinz auf. Eigentlich wollte Rosa immer weit weg, doch nun, nach vielen Jahren in London, ist sie zurück und wird von verwirrenden Erinnerungen an ihre Jugend in einem humanistischen Internat, an ihre Mutter, die jung verstarb, und an alte Freundinnen, die nicht mehr mit ihr sprechen, heimgesucht. Hin- und hergerissen zwischen Nostalgie und Realität sucht Rosa die Wahrheit zwischen alten Geschichten.

Mit großer Intensität und humorvoller Leichtigkeit erzählt Emily Marie Lara von einer jungen Frau, die sich mit aller Kraft gegen das Erwachsenwerden wehrt und sich in seiner Ablehnung trotzdem selbst findet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 463

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungZitatProlog1234567891011121314151617EpilogDanksagungÜber dieses Buch

Eine junge Frau wacht mit einem blauen Auge in ihrer Heimatstadt in der deutschen Provinz auf. Eigentlich wollte Rosa immer weit weg, doch nun, nach vielen Jahren in London, ist sie zurück und wird von verwirrenden Erinnerungen an ihre Jugend in einem humanistischen Internat, an ihre Mutter, die jung verstarb, und an alte Freundinnen, die nicht mehr mit ihr sprechen, heimgesucht. Hin und her gerissen zwischen Nostalgie und Realität sucht Rosa die Wahrheit zwischen alten Geschichten. Mit großer Intensität und humorvoller Leichtigkeit erzählt Emily Marie Lara von einer jungen Frau, die sich mit aller Kraft gegen das Erwachsenwerden wehrt und sich in seiner Ablehnung trotzdem selbst findet.

Über die Autorin

Emily Marie Lara wurde 1993 in Wuppertal geboren und studierte Germanistik, Romanistik und Kommunikation. Nach einigen Jahren in Großbritannien und Berlin lebt sie inzwischen wieder in Nordrhein-Westfalen. Tagsüber arbeitet sie in der Medienbranche, nachts schreibt sie im Kerzenlicht und auf Papier. 2022 gewann sie den FÖRDERPREIS DER WUPPERTALER LITERATUR BIENNALE.

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

pola-Verlag

Originalausgabe

Copyright © 2025 byBastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln

Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.

Umschlaggestaltung: © SO YEAH DESIGN, Gabi Braun

Einband-/Umschlagmotiv: © Vincent Giarrano

eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7596-0025-7

luebbe.de

lesejury.de

Meiner Mutter Martina (1970–2018)

An unsolved grief returnsto scatter windows in the skin,like lines of ink in running water,always not quite here, but never gone.

John Burnside

Prolog

Ich erinnere mich.

Ich erinnere mich an all meine Träume.

Sie spielen im Internat, immer.

Ich erinnere mich an ausgestopfte Tiere, einen Bären, einen Fuchs, einen Habicht. Ich träume von ihnen, von Staub im Pelz und vom Echo der Schritte auf dem Parkett. Es hat nicht gehallt, wenn wir gerannt sind. Also kein Parkett. Also Teppich.

Glaube ich. Credo.

Credo in Spiritum Sanctum, a ab e ex und de, sanctam ecclesiam catholicam, cum und sine, et vitam aeternam, pro und prä – holy fuck.

Nacht für Nacht wandere ich im Traum eine Straße hinauf. Glatteis, Feiertage, die Busse fahren nicht. Ich stehe vor dem Haupthaus, eine Schultasche mit allen Büchern und Heften fürs neue Jahr über der Schulter, quer darüber ein Rucksack, prallvoll mit Klamotten, Sportsachen, Schuhen, den Ohrringen meiner Mutter und einer Tüte Lakritzschnecken.

Ich schaue das Sandsteingebäude hoch. Von der Straße aus erkennt man fast nichts, nur die Fensterfront, den Briefkasten, den Stuck. Aber ich sehe den Campus, die Steinengel und die griechische Göttin aus Kupfer wie durch das Haus, wie durch die Jahre hindurch. Sie schauen sich still über den Innenhof hinweg an, genau zwischen ihnen steht eine Kastanie. Ich folge mit der Fingerspitze den Linien des Gitterkreuzes vor dem Fenster. Die Vorhänge hinter dem Glas sind aus der gleichen spinnwebendünn gewaschenen Baumwolle wie die Habite der Nonnen, durchscheinend wie ihre Augen hinter den Kassengestellen. Dieser Abend ist fast zwanzig Jahre her, und die Bilder sind glasklar, klarer als alle Tage seitdem.

1

Am Morgen halte ich eine Oyster Card vor einen Scanner, der ein metallisches Drehkreuz öffnet. Ich drücke mich dagegen, und das laute Knarzen übertönt die Musik in meinen Kopfhörern. Um aufzuwachen höre ich Peter Grimes, aber die Melodie legt sich bloß über die Bilder aus dem Traum der letzten Nacht. Um mich herum Füße, Mäntel, Aktentaschen, sie alle folgen dem orangeroten Band der Overgroundbahn, das von der Station London Fields aus unsere Wohnhäuser mit dem Chaos der Innenstadt verbindet. Es rauscht, es ist laut, eine Durchsage scheppert, aber ich lausche der Musik und bin in Gedanken immer noch auf dem Campus Hunderte Kilometer und ein Meer weit entfernt, schläfrig, wie gerade vom Schulgong geweckt.

Der Zug fährt ein, ich setze mich auf die roten Polster, jemand drückt seinen Ellbogen in meine Seite. Mir gegenüber sitzt ein Mädchen in Schuluniform und blättert in einem Buch. Sie schaut hoch und sieht kurz aus wie meine beste Freundin Marlene. Ich sehe mein Gesicht in der Scheibe reflektiert, es verschwimmt mit ihrem. Ich sehe sie, uns, mich, Arm in Arm. Die Jahre im Internat und Tausende von Tagen danach, die an mir vorbeigerauscht sind wie die weißen Lichter hinter der konvexen Bahnscheibe. London hätte mich längst verschlucken müssen, die Stadt und ihr Pulsschlag, der im Rauschen der Themse und der Clubbeats widerhallt. Ich müsste neue Freunde haben, Menschen aus Fleisch und Blut, in die ich meine Finger krallen kann und die die Nächte mit Musik und Neonlicht trockeneisvernebeln. Stattdessen werde ich von Traumbildern meiner Schulzeit bis in die Overgroundbahn verfolgt.

Hoxton. Die griechische Göttin, der Engel, der Bär.

Whitechapel. Sie alle fahren neben mir, lesen die Werbung für Projektmanagement-Apps, hören Podcasts und dösen. Ich stehe auf, ein Mann rückt in sich hineinmurmelnd auf, das Mädchen folgt mir zur Tür.

Liverpool Street ist der lauteste Ort der Welt, die Tunnelschächte riechen nach heißem Gummi und uralter Luft. Der Takt der Musik wird dringlicher, ich laufe jemandem hinterher, der immer einen Schritt schneller ist als ich, beginne zu rennen, um vor ihm oben an der Rolltreppe den Fuß auf den Boden zu setzen. Ich haste durch die Station, als hätte ich verschlafen und die Morgenandacht schon angefangen, als müsse ich Leni und den anderen hinterher über den Hof rennen, einen Pulli über meinem Schlafanzug, die Fenster der Kapelle hell erleuchtet, mein Atem in Wolken über dem Campus. Die U-Bahn kreischt beim Halten. Ich schaue mich um. Das Schulmädchen von eben steht wieder neben mir und schiebt ein Buch in seine Manteltasche. Es ist eine Penguin-Classics-Ausgabe, wie wir sie hundertfach in der Fremdsprachenecke der Schulbibliothek stehen hatten, die Seiten gelb vom Staub und vom Licht der Jahre ausgeblichen, die Plastikmembran an den Kanten abgeknibbelt, serifenlose Schrift und ein schwarzweißer Pinguin unten an dem Falz. Ich folge dem Mädchen in die Bahn. Es ist über zehn Jahre her, sage ich mir, als wir unter St. Pauls halten. Aber was ist schon Zeit.

Oxford Circus. Es wird so voll im Waggon, dass ich keine Luft mehr bekomme. Wir sind in London, schreit mir die Stadt ins Gesicht, von allen Postern und aus den offen gähnenden Mündern der anderen Pendler heraus. Es sind die Zwanzigerjahre, deine und unsere.

Bond Street, Zeit aufzuwachen, Zeit, nicht mehr an das Internat zu denken, nicht an Marlene, nicht an Theresa, nicht an Conny, keine Zeit für Konjugationen oder vertrocknende Farben im Kunstunterrichts-Kabuff im nowhere heart land auf dem Kontinent. Die Lichter im Tunnel werden greller, die Stadt sagt: Es ist Gegenwart, es ist Donnerstag.

Paddington Station. Ich folge den Hunderten leichten Herbstjacken aus der Bahn hinaus aufs Gleis, an dem verspielten Schriftzug auf den Fliesen vorbei, eine Rolltreppe hoch. Es ist eng, es ist voll, ein Handy in jeder Hand. Ich fummle nach meiner Oyster Card und denke für eine Sekunde, dass ich sie verloren habe, dass sie zwischen den Schienen liegt, zwischen den Ritzen im Polster in der ersten Bahn, zwischen den Schaukästen im Naturwissenschaftstrakt im Internat. Sie ist in der anderen Manteltasche. Ich halte sie gegen den Scanner, und das Lied in meinen Kopfhörern wird lauter. Unter der Decke aus Glas und Stahl schaue ich mich kurz um. Hier im Kopfbahnhof treffen Londoner Karrieristen auf Studenten aus dem Umland und Urlauber, die für einen Abenteuertag in die Stadt gekommen sind. Sie alle diffundieren rund um die fünf Shops in der Mitte der Station ineinander, rempeln sich an und ignorieren einander geflissentlich. Ein Lehrer scheucht eine Schülergruppe um eine Werbetafel herum, ihre Gesichter flackern unter den grellen Bildern. Dieser Anna-Karenina-Bahnhof, ein Come-as-you-are-Symbolgebäude, eine Drehtür in fremde Städte und Leben. Die Schülerin, die aussieht wie Marlene, ist verschwunden. Eine City-Bankerin neben mir fährt sich so nervös durch die Haare wie Theresa damals vor Klausuren. Und dann ist da meine Mutter, Conny, die hier mit einem Interrailticket hätte ankommen sollen, mit einem Rucksack aus Tuch und Leder, ich sehe sie in diesen hellgrauen Morgenstunden im diesigen Licht stehen. Um ihnen allen auszuweichen, stelle ich mich in die Schlange bei Pret a Manger. Connys Geist verfolgt mich manchmal bis in das teure Bahnhofscafé, aber selten wieder raus. Ich lasse die Nacht hier an der Theke zurück, indem ich mir demonstrativ kosmopolitisch einen Cappuccino kaufe und mir meine Büroschlüsselkarte um den Hals hänge. Um sie nicht zu verlieren, stecke ich die Oyster Card auf die Rückseite. Abends werde ich den Handgriff vergessen haben und wieder panisch nach ihr suchen. Ich erinnere mich an jeden verstohlenen Blick und jede verregnete Pause im Internat und vergesse sogar, was ich am selben Morgen gemacht habe.

Den Weg am Kanal entlang verbringe ich damit, die Hausboote zu zählen.

Es ist Donnerstag, sage ich mir beim ersten, beim zweiten, beim dritten. Es ist Anfang September, beim vierten, fünften, sechsten. Ende des Monats werde ich dreißig, beim siebten, achten, neunten Boot, auf dessen Dach gerade jemand Malzkaffee kocht, der Geruch zieht über die Brücke zu mir hoch. Fucking hell. Die Nonnen würden mir englische Flüche eher verzeihen als deutsche, denke ich noch, als ich das Foyer unseres Bürogebäudes betrete und dem wie jeden Morgen ausgewechselten Sicherheitsmann zunicke.

Vor dem Aufzug nehme ich den letzten Schluck Kaffee, halte meine Schlüsselkarte vor den leuchtend runden Schalter und mache die Musik noch lauter.

Erste Etage: Das City of Birmingham Orchestra spielt Britten über den Lärm in meinem Kopf hinweg.

Zweite Etage: Vielleicht ist es mein Puls, vielleicht bilde ich mir die Musik ein und sehe Gespenster, und nichts davon ist echt.

Dritte Etage: Vielleicht ist es ein Hirntumor.

Vierte Etage: Bestimmt ist es ein Hirntumor.

Fünfte Etage: Eine unbekannte Nummer aus Deutschland ruft an.

Sechste Etage: Marlene? Dann würde Leni auf dem Display stehen.

Siebte Etage: Manche Leute werden ja von ihren Eltern angerufen.

Achte Etage: Aber Conny hatte nie ein Handy.

Neunte Etage: Eine Kollegin zeigt auf meine Oyster Card und fragt mich, warum ich noch nicht auf Tap & Go mit der Kreditkarte umgestellt habe.

Zehnte Etage: Meine Mutter hat Technik gehasst und hätte gefragt, woher die Kreditkarte weiß, wo ich bin. Conny würde mir Tap & Go verbieten, glaube ich.

Elfte Etage: Die Nummer ruft wieder an. Mit Vorwahl und allem. Fuck, wer hat denn noch Festnetztelefone?

Zwölfte Etage: Ich hasse es, wenn alles möglich ist, Bank, Krankenhaus oder Forsa-Umfrage.

Dreizehnte Etage: Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre?

Vierzehnte Etage: Ich habe noch nie gewählt. Rund um unser Abi-Jahr waren keine Wahlen. Und seitdem bin ich hier in Großbritannien und wüsste auch nicht, was.

Fünfzehnte Etage: Ich bin ein schlechter Mensch. Ich bin fast dreißig und habe noch nie gewählt.

Sechzehnte Etage: Leni würde mich dafür verachten.

Siebzehnte Etage: Ich verachte sie für fast alles andere.

Achtzehnte Etage: Jemand tippt gegen meine Kopfhörer. Greg, ein horrend inkompetenter Kollege, atmet mir in den Nacken.

Neunzehnte Etage: Er dröhnt irgendetwas aus dem Off in meinem Rücken, es geht um die Präsentation heute Nachmittag.

Die Türen öffnen sich, ein langer mit nichtssagenden Bildern dekorierter Flur liegt vor uns, und es ist ein normaler Agenturtag, ein Tag, der der Stadt und ihrem unstillbaren Bedarf nach Beratung zum richtigen Einsatz von Fernsehkampagnen gehört, ein Tag mitten in der Gegenwart, ein 8. September, ein leeres Feld im Kalender. Ich atme tief durch. Greg drückt sich neben mir aus dem Aufzug und versucht, das Gespräch fortzusetzen. Ich lasse mich zurückfallen und biege gleich hinter dem Empfang in unsere Teeküche ab. Noch ist niemand hier, alle fahren gerade erst ihre Laptops hoch. Die 9:20-AM-Maschine aus Heathrow donnert über uns hoch. Nach drei Jahren in diesem Job kann ich die Kurz- und Langstreckenflieger und ihre Departure-Times auswendig. Die Glasscheiben beben jedes Mal ein bisschen anders. Mein Handy klingelt wieder. Ich lasse kochend heißes Wasser aus dem Hahn über meinen Teebeutel laufen, aber als die Tasse voll ist, klingelt es immer noch. Ich drücke mit aufeinandergepressten Zähnen auf den grünen Button und sage, ungewohnt auf Deutsch: »Hallo, Rosa Konert.«

»Schwester Marianne hier, Seniorenresidenz Adventia, ich rufe wegen Ihrer Großmutter an.«

Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Schwarzes Kleid hinten im Schrank, leichtes Make-up, eine leere Kirche, da ist ja niemand mehr, vielleicht das unangenehme Nachbarspaar, und dann diese eine Sonate, eine Urne, die neben Opa und Conny in den Boden gleitet. Ich lehne mich gegen den Agenturkühlschrank, und jemandes Baby-Geburtskarte fällt auf den Boden.

»Ihr Zustand hat sich nochmals deutlich verschlechtert und leider in einem solchen Maße, dass die Kosten für die tägliche Pflege und das damals ausgewählte Premiumpaket den Betrag aus dem Rahmenvertrag deutlich übersteigen.«

Vor mir hängt das Bild eines Mohnblumenfelds an der Wand. Ich stelle mir vor, dass Schwester Marianne unter genau so einem Bild sitzt, in einer in dunkelgrünen Hügeln versunkenen kleinen Stadt, in der die Zeit doch stillstehen sollte, es kein Tap & Go, keine durch U-Bahn-Schächte rennenden Pendler und kein Pret a Manger gibt, nur Gespenster, die über den Campus einer längst verlassenen Schule streifen. Marianne fragt, ob ich die Einzelheiten verstanden hätte, und wiederholt eine lange Zahlenreihe, pro Monat, anteilig, Krankenkasse, privater Anteil für das Premiumpaket. Ich antworte einsilbig, sie legt auf, und die Musik in meinen Kopfhörern wird wieder lauter. Ich setze mich mit dem Tee an meinen Schreibtisch. Vielleicht könnte ich der Seniorenresidenz ein paar Primetime-Werbestrecken im DACH-Raum zum Vorteilspreis anbieten und damit Omas Rechnung runterhandeln. Um mich selbst nicht nervös schlucken zu hören, nehme ich die Kopfhörer ab.

Greg tönt von seinem Schreibtisch zwei Plätze hinter mir über die ganze Etage: »That bloody thing’s on the frizz again.«

Was auch immer er für kaputt hält, ist es auf keinen Fall. Er will nur unsere Teamkollegin dazu bringen, sich über seinen Laptop zu beugen und mit zwei Klicks zu tun, was er hätte machen sollen. Am Nachmittag sollen wir eine Präsentation zusammen halten. Drei Wochen lang habe ich ihn bekniet, mir seinen Teil zu schicken, und es dann am Montag einfach selbst gemacht. Dabei ist mir egal, ob der Kunde den Pitch mag und ob meine Chefin den Sender anrufen kann, damit sie die Strecke einbuchen. Aber ich hasse Greg mit der gleichen Leidenschaft, mit der ich die Jungs in der Schule gehasst habe. Ich höre ihn hinter mir auf einen anderen Kollegen einreden, laut und ungebremst. Statt zuzuhören öffne ich eine Immobilienseite, um herauszukriegen, was das Haus meiner Großeltern wert ist, eine große vermietete Wohnung und das kleine Apartment im Souterrain ergeben eine Summe minus Provision, und die teile ich durch das Pflegepaket, bis –

»House hunting?«, fragt Greg hinter meinem Rücken. Ich zucke heftig zusammen. Er schaut mich an, als wollte er Hausaufgaben abschreiben, und fragt, ob ich nachher für die Präsentation meinen Laptop mitbringen würde, seiner sei irgendwie kaputt. »Whatever«, sage ich, stehe auf und drücke mich an ihm vorbei.

Meine Teetasse steht unberührt auf der Tischplatte, dampft Spiralen unter unsere Deckenpaneele und gegen die Fensterscheiben vor dem taubenblauen Londoner Himmel. Ich renne die letzten drei Etagen zu Fuß treppauf. Auf der Dachterrasse zünde ich mir eine Zigarette an. Wenn ich in ein paar Wochen dreißig werde, bin ich schon über zehn Jahre hier. London macht mich immer noch sprachlos, es überfordert mich, setzt Autoreifenabrieb und Betonstaub in meiner Lunge ab, ein Kribbeln, das ich nur bemerke, wenn Freunde mich für ein Weekend-Getaway mit raus aufs Land nehmen und die Luft auf einmal kristallklar wirkt. Ich versuche zu sehen, wo die Stadt endet, an ihren Rändern zeichnen sich die vier großen Flughäfen ab, an denen jede Minute Flieger starten und landen. Ihr Kerosin vermischt sich mit den Wolken aus den Holzkaminschloten. Über mir blinkt die 9:48-AM-British-Airways, und meine Zigarette flackert einen Gruß zurück.

Ich setze mich auf eine der Bänke und wische über mein Handydisplay. Marlene postet alle paar Stunden auf Instagram. Wir sind acht Jahre lang jeden Morgen im Internat zusammen aufgewacht. Fast genauso lang habe ich sie seitdem nicht mehr gesehen. Ich würde sie gern anrufen und fragen, ob sie mal bei meiner Großmutter im Heim vorbeischauen könnte. Oma würde sie nicht erkennen, würde sie für mich halten oder für Conny oder für eine der Schwestern. Ein Flugzeug geht über London in den Landeanflug, und ich weiß, dass der Tee in meiner Tasse auf dem Tisch Wellen wirft.

*

»So, how is everyone today?«, eröffnet ein Kollege das Meeting am späten Nachmittag.

»Ich habe das Gefühl, es ist alles scheißegal«, will ich antworten. Stattdessen schaue ich nach draußen, vom Fenster des kleinen Besprechungsraumes aus kann man über das ganze Paddington Basin hinweg zuschauen, wie Züge in den Bahnhof einfahren. Greg steht auf, ich reiche einen Stapel Unterlagen den Tisch entlang und stelle mich neben ihn vor die Leinwand. Die beiden Team-Leads beugen sich über ein Display und zeigen mit gerunzelter Stirn auf etwas. Hinter uns flackert »welcome« über die Leinwand, da schlägt sich ein Kollege geschockt die Hand vor den Mund. Endlich mal eine angemessene Reaktion auf Gregs stammelnden Dilettantismus.

»I’m sorry guys«, sagt unsere Chefin, die Unruhe im Raum ist jetzt fast greifbar. Greg ignoriert sie, schüttelt den Kopf und will seinen Satz zu Ende sagen, schlecht abgelesen von der ersten Folie, irgendetwas über incredibly affluent and attentive viewerships. Keine Ahnung, wer ihm die ganzen Adjektive hat durchgehen lassen, es ist eine der alten Versionen ohne meine Korrekturen. Meine Hand verkrampft sich vor Wut über seine Nachlässigkeit in meiner Jacketttasche. Unsere Chefin redet über ihn hinweg, und Gregs Stimme wird leiser. Sie schaut in die Runde, den Tisch hoch und runter, und sagt: »The Queen is dead.«

Jeder holt sein Handy raus, als würde es erst stimmen, wenn es im eigenen Feed auftaucht. Die Stimmung ist nervös belustigt. Das mild lächelnde alte Gesicht flackert tausendfach auf jedem Bildschirm draußen vor den Fenstern.

Die Queen hat fast meine ganze Familie überlebt: Conny, Opa und die alten Nonnen am Internat, sie sind alle in fahrbaren Krankenhausbetten gestorben, während die Königin mit ihren Corgis im Palast gespielt hat. Ich starre auf die Jahreszahlen unter ihrem Foto, 1926–2022. Hier endet das allerletzte Kapitel einer Geschichte. Ich sehe Prince Harry mit dem Gesicht in den Händen auf der Rückbank einer Limousine sitzen, und ich will weinen und weiß nicht mal, warum. Greg schnalzt mit der Zunge und schiebt die Hände in die Hosentaschen. »Useless old cunt.«

Ein paar Leute lachen, jemand sagt: »Come on, mate.«

Da ist nur noch er, der Raum ist leer und weiß, da ist sein großer, offener, respektloser Mund, und ich schlage mit verkrampften Fingern genau dorthin, auf die Stelle zwischen seiner Nase und seinen Lippen. Er soll sich dran verschlucken, an meiner Faust und seinen Zähnen. Es knirscht mehr, als dass es knallt. Ich spüre alle Knochen in meiner Hand, und unter ihnen bricht etwas weg. Greg sackt kurz zusammen und schaut dann zu mir hoch, Blut auf seiner Oberlippe und seinem Kinn. Er schwankt auf der Stelle, jemand schreit Fuck, und während meine Knie schon weich werden vor Schreck, richtet Greg sich auf und schlägt gegen mein Schlüsselbein. Er trifft mich so heftig, dass ich das Gleichgewicht verliere, lächerlich langsam stolpere und im Versuch, nicht zu fallen, mit der Schläfe gegen die Tischkante knalle.

Der Rest ist grauer Teppich und ein wachsender braunroter Fleck darauf, der langsam aus meinen Haaren und in das faserige Gewebe fließt. Meine Oma kommt aus einer Familie der Bandwirker, ihre Säume sind in Teppichen auf der ganzen Welt vernäht, auch in denen im Internat, die längst rausgerissen wurden, wenn es sie denn gab, wenn es nicht doch Parkett war, denke ich, während um mich herum die Stimmen immer lauter Fucking hell rufen. Jemand muss das Geld für das Premium-Pflegepaket auftreiben und Oma sagen, dass England jetzt einen König hat, das wird sie interessieren, auch wenn sie nicht mehr weiß, warum.

*

Meiner Chefin sage ich, dass mir die Beurlaubung gar nichts ausmacht. Yes, smart move, erst mal HR prüfen zu lassen, wie sie mit der Sache umgehen wollen. Lasst doch erst mal die panischen Junior-Human-Ressource-Manager googeln, was bei einer Prügelei im Büro zu tun ist. Ich lasse meinen Laptop am Platz, sehe niemanden an, sehe eh nicht sehr viel unter dem verklebten linken Auge. An Paddington Station kaufe ich mir die guten Lemsip-Flu-Tabletten und eine Dose Gin & Tonic von M & S und schlucke sie noch am U-Bahnsteig miteinander verquirlt hinunter.

This is a central line train to Woodford Underground Station. Links und rechts von mir sehe ich den Bären und den Engel aus meinem Traum. Sie werden mit jeder Station, an der der Fahrer erst den Tod der Queen und dann den Abstand zwischen Gleis und Fahrzeug durchsagt, klarer. Ich schaue runter auf meine Hände. Ich habe Blut auf den Theatervorhang gespritzt, auf das Bühnenprogramm der Erwachsenen, die ihre Bürojobs machen. Ich war bis gerade eben eine von ihnen, jetzt könnte ich kotzen vor Kopfschmerzen. Zu Hause versuche ich, die Wunde an der Schläfe zu waschen, aber es tut noch zu weh. Ich lege mich aufs Bett und schlafe sofort ein, mit verklebten Haaren und meiner Schlüsselkarte um den Hals. Ich träume vom Internat, vom Kunstunterricht und von einem Spaziergang durch den Nützenbergwald mit Leni. Nachts wache ich auf und buche ein Flugticket raus aus London, die 2:05-PM-Lufthansa. Es gibt nur eine Lösung, und zwar das Haus in you-wouldn’t-know-it, Germany zu verkaufen. Noch am Gate schreibe ich dem Anwalt, der sich um Omas Angelegenheiten und alles, was das Haus angeht, kümmert, dass ich auf dem Weg bin, um die Sache mit der Immobilie abzuwickeln. Er antwortet, das sei jetzt alles sehr kurzfristig, aber es gebe ja schon lange Interessenten. Ich solle bitte direkt am Montagmorgen in die Kanzlei kommen, mit besten Grüßen.

Ich lese seine Nachricht im Taxi auf dem Weg vom Flughafen, ein erstes Mal auf der Autobahn und dann wieder und wieder, den ganzen Weg hoch zum Haus. Die Straßenlaternen hängen hier an Drahtseilen zwischen den Fassaden, und der Asphalt ist fast auberginenschwarz. Ich bin seit Jahren an dieser Adresse gemeldet und kaum je hier gewesen. Der Schlüssel knirscht leicht, wann habe ich ihn das letzte Mal benutzt? Als ich zur Schule ging, wohnten meine Großeltern in der schönen zweistöckigen Wohnung und vermieteten die kleinere. Bis zu meinem Abitur hatte ich ein Zimmer bei ihnen, das ich selten verließ, um mich nicht Omas kritischen Blicken aussetzen zu müssen. Um 12:30 Uhr gab es Mittagessen und einen Stich in meine Magengrube: »Dass du ja nicht auch schwanger nach Hause kommst, deine Mutter war genauso alt wie du, damals.«

Statt eines Babys bekam ich einen Studienplatz in London. Oma fand die große Wohnung für sich allein frivol, zog ins Souterrain und verlor brick by brick den Verstand.

Der Schlüssel knarzt leicht im Schloss, ich zerre mein Gepäck über die Fußmatte und gehe vorsichtig den Flur hinunter, als wäre ich zu Besuch bei einer alten Verwandten, die vor dem Fernseher döst. Die Räume liegen unberührt da. Wer hat hier so ordentlich aufgeräumt, waren es die am Kauf interessierten Nachbarn, oder ist das eine der vielen kostspieligen Serviceleistungen bei Adventia, ein besenreines altes Zuhause? Das Bett ist abgezogen worden, aber ich finde in den Kommoden auf Anhieb frische Bettwäsche. Zwischen den Stofffalten knistern Lavendelbeutel. Ich lasse die Reisetasche in die Badewanne fallen und schaue in der Wohnküche nach, ob etwas im Kühlschrank ist. Er ist abgetaut worden, neben ihm flackert die Datumsanzeige an der Mikrowelle auf 9.9.22. Der erste Tag ohne die Queen, der erste Tag wieder zurück in den nebligen Hügeln am Ende der Welt.

Ich bin zu Hause, lass uns bitte sprechen, schreibe ich Marlene und gehe schlafen.

2

Der Raum ist immer noch tiefschwarz. Ich bin die Jalousien nicht gewohnt. Ohne die Nachricht zu öffnen, sehe ich Marlenes Antwort auf meinem Display: Woher hast du diese Nummer?!, als sei sie so schwer zu finden. Ich drehe mich auf die Seite und zucke zusammen, meine linke Schläfe pulsiert immer noch leicht. Auf dem Weg ins Bad wickle ich mich eng in den Cardigan, den ich unterm Bett gefunden habe, treffe nur einen Ärmel und stolpere gegen den Türrahmen. Seitdem mein Kopf gegen die Tischplatte geknallt ist, höre ich im Ohr ein pfeifendes Sonargeräusch. Im Spiegel glänzt das Veilchen pflaumenblau.

Ich wasche mir sehr, sehr vorsichtig das Gesicht, tupfe um die Schläfe herum, bis ich die Lampen aus dem Besprechungsraum und die einfahrenden Züge nach Paddington vor mir flackern sehe. Siebenhundert Kilometer weit weg herrscht dort bestimmt Wochenendtrubel, und ich bin hier in diese schuhkartonförmige deutsche Einliegerwohnung gefallen. Ich wühle in meiner Reisetasche, finde aber weder Zahnbürste noch Make-up. Auch die Schubladen rund ums Waschbecken sind leer, bloß ganz unten im Badezimmerschrank finde ich eine Haarklammer in einem trockengelegten See ausgelaufener Bodylotion. Früher gab es hier einen Schlecker am Ende der Straße. In London könnte ich mir von jemandem auf einem E-Bike in zehn Minuten eine Papiertüte mit der gesamten Tesco-Drogerie liefern lassen. Aber so rauche ich gegen den Geschmack im Mund eine Zigarette an der offenen Terrassentür. Die umliegenden Hügel schwelen noch vom nächtlichen Regen. Das Licht bricht langsam in die wirbelnden Partikel, in den Feinstaub, in meine Rauchschwaden hinein. Niemand, der über diese pretty shitty Kleinstadt und ihr schnell hochgezogenes architektonisches Chaos hinwegguckt, denkt an altes Geld oder Landschulheimidylle. Ich wurde hier geboren, aber wenn jemand fragt, where is home?, denke ich an das Internat drüben am Nützenberg, das erst Connys war und dann meins und zu einer Leerstelle auf der Karte wurde.

Wenn ich die Augen zusammenkneife, ist es beinahe, als könnte ich es im diesigen Morgenlicht in der Ferne erkennen. Ich sehe Kirchen, Metallgerüste, Fabrikgelände, die Brücken, die den Fluss kreuz und quer durchs Tal teilen. Ich sehe die Straße, über die damals in der Nacht kein Bus mehr fuhr, und dann – nichts. Früher sah man auch die Kastanie aus meinem Traum von hier aus. Ist sie gefällt worden, als die Stromtrasse über die Talachse und den verlassenen Schulhof gelegt wurde? Das Internat war früher mal eine Klosterschule, die ihre Tore für das heimatlose humanistische Gymnasium öffnete, als die beiden Textildynastien die Stadt unter sich aufteilten und im 20. Jahrhundert kein Platz mehr für die obskuren Lateinschüler war. Was ist wohl aus den ausgestopften Tieren aus der Naturkunde-Galerie geworden? Aus dem Bären, dem Fuchs, dem Habicht? Ich erinnere mich an sie, aber vielleicht bin ich die Einzige. Das Internat existiert nicht mehr und auch sonst niemand, dem man diese Fragen stellen könnte. Conny, die zu jung Mutter geworden war, ist viel zu jung gestorben. Leni, die auf Instagram zu leben scheint und auf meine Nachrichten antwortet, als wäre ich eine Fremde. Oma, die nur noch die Gegenwart kennt und nicht weiß, warum eine Londoner U-Bahn-Karte in ihrem Zimmer hängt.

Der Gedanke an Großbritannien tut weh. Er hämmert in meinem Kopf und von innen gegen das Veilchen. Mir wird schwindelig, wenn ich an das Blut denke, das sich unter der Haut gesammelt hat. Ich blute jeden Monat, und als ich vor drei Jahren am Kanal vom Fahrrad gefallen bin, habe ich mir die ganze Haut an Schienbein und Unterarm weggerissen. Es ist nicht das dunkelrot quellende Blut, das mich so erschreckt. Es ist die Tatsache, dass ich wegen Gregs unnützer Widerlichkeit jetzt hier sitze, mit einer schlecht heilenden Platzwunde an der Stirn, weil er sogar zu unfähig war, mir properly ins Gesicht zurückzuschlagen. Ein Knoten aus Scham drückt gegen meine Bauchdecke.

Ich ziehe an der Zigarette und blase den Rauch in den sorgsam zurechtgestutzten Garten, der feucht und still vor mir liegt, wie um mich zu provozieren. Nichts zu tun, außer der Suche nach Papieren, die hier irgendwo in dieser von Oma teuer eingerichteten und dann penibel geputzt zurückgelassenen Wohnung sein müssen und von denen ich keine Vorstellung habe, wie sie aussehen. Ich hoffe einfach, dass der Anwalt alles hat, was man braucht, um das Haus zu verkaufen. Ich erinnere mich an einen furchtbaren Termin bei ihm vor sechs, sieben Jahren: die Sterbeurkunden meines Großvaters und meiner Mutter, huch, so jung, also Sie und sie auch, der Erbschein, der Grundbucheintrag für diesen Fünfzigerjahrebau, das ist Opas Rente. Und dann elegant hinter den Vertrag mit Adventia geklemmt auch noch die Generalvollmacht, für den Fall der Fälle, ist ja nur vernünftig, Sie wissen ja am besten, was die Oma so will. Ich trete ein paar Schritte weiter die Terrasse hinunter und schaue die Fassade hoch. Die Nachbarn pflegen den Garten, reinigen die Regenrinnen und bepflanzen die Töpfe, vielleicht wissen sie viel besser, was meiner Großmutter wichtig ist. Dem Haus ist völlig egal, ob ich alle paar Jahre mal hier reinschaue. Es braucht mich nur als Funktion, ich bin einfach nur ein Name im Grundbuch, neben dem meiner Großmutter, und für mich soll das Haus eine Versicherung sein, für harte Zeiten. Völlig absurd, dass meine Großeltern damit Krieg oder Krise meinten und ich daraus »Habe idiotischem Kollegen das Nasenbein gebrochen und jetzt keinen Job mehr« gemacht habe. Der Zeit ihre Angst, der Angst ihre Freiheit, i guess.

Ich gehe wieder rein und koche mir hier, in Opas Rente, einen Morgenkaffee. In der Wohnung gibt es kein WLAN, warum auch. Ich mache das Radio an, mild überrascht, dass ich noch weiß, wie, und noch mehr, dass eine Frequenz eingestellt ist. Miley Cyrus covert Zombie von den Cranberries. But you see, it’s not me, it’s not my family. Miley war ein Kind, als ich ein Kind war. Als sie von Disney vermarktet wurde, war ich am Hügel gegenüber auf einem Internat, in dem es nur im Haupthaus ein Festnetztelefon gab und die Schwestern sonntagabends die Zeitschriften einsammelten, die die anderen von zu Hause mitgebracht hatten. Ich wusste lange Zeit so wenig über Miley Cyrus wie sie über mich, und jetzt singt sie Klassiker im Radio. Wenn ich die Augen zumache, sehe ich sie trotzdem nackt auf dieser Abrissbirne schwingen. Ihre Stimme ist ikonisch, aber es ist dieses Bild aus dem Musikvideo, das in den Kanon eingegangen ist, selbst wenn man es damals, so wie ich, nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Egal, was Miley macht, sie kann sich nicht aus dem Raum mit der wrecking ball heraussingen, sie ist für immer einundzwanzig.

Mir fällt das erste Mal auf, wie tief der Himmel hier hängt. Ich habe mir vorgestellt, schnell die Sache mit dem Haus zu klären, dann mit Marlene unten am Fluss zu sitzen und in Geschichten aus der Schulzeit zu schwelgen. Aber jetzt liegt erst mal ein endloser Tag vor mir, ohne Internet, ohne Menschen, ohne direktes Sonnenlicht. Nach einer zweiten Zigarette öffne ich die Abstellkammer, um zu sehen, was noch von Oma übrig ist. Schmale Regale ziehen sich bis unter die Decke, darin die gut sortierten Reste eines Lebens, das Motto dieser Wohnung. Man könnte eine Modelleisenbahn in Serpentinen durch die Kartons hindurchfahren lassen, über die säuberlich gefalteten rostroten Vorhänge, Opas ausgebautes Autoradio und Marillenmarmeladegläser hinweg.

Die trockene Luft wirbelt in Staubspiralen um mich herum. In einem Aktenordner finde ich Autoversicherungen von 1966 bis 2006, eine Biografie in Polos und Passats. Daneben klemmt ein Schuhkarton mit altem Spielzeug, mit dem ich früher auf der Terrasse beschäftigt war, auf dem Bauch liegend und direkt vor meiner Nase eine kleine Playmobilfamilie. Ich schiebe auch sie zur Seite und sehe eine Umzugskiste, mit einem von Omas sauberen Zetteln beklebt. Katholisches Internat am Nützenberg – Schülerinnen Corinna Konert (1983–1992) und Rosa M. Konert (2002–2010). Als hätte sich Oma auf das Vergessen vorbereitet. Ein Zettel für den Fall, dass sie nicht mehr weiß, wie ihre Tochter und Enkeltochter heißen und wo sie zur Schule gegangen sind. Ich ziehe die Kiste zu mir runter und über den Flur bis ins Wohnzimmer. Sie ist schwer und auf den ersten Blick voller Kalender und alter Hefte. Zwischen Seidenpapier schimmernde Moleskin-Umschläge. Jahrzehntealte Tintenflecken. Der ausgestopfte Habicht aus meinen Träumen klappert mit dem Schnabel. Im Licht der Terrassenfenster blättere ich durch die Seiten. Ich erkenne die Schrift an der Ungeduld, mit der meine Mutter als Schülerin die Buchstaben ins Papier gedrückt hat. Jahrzehnte später streiche ich auf der Rückseite desselben Papiers mit dem Zeigefinger über Schatten von Worten.

Ich schlucke schwer. Susan Sontags Sohn behauptet, sie habe, als es um die Frage ging, ob er ihre Tagebücher veröffentlichen dürfe, auf dem Sterbebett zu ihm gesagt: »Du weißt, wo sie stehen.« Ich kann da kein Einverständnis herauslesen. Meine Mutter ist am gleichen Tag gestorben wie Susan, allerdings nicht als weltberühmte Salonintellektuelle. Conny war halb so alt und hatte eine zwölf Jahre alte Tochter, die auf ihre alte Schule ging und der sie ihre Bücher und ihren Erbteil an einem türkisgrauen Zweifamilienhaus hinterließ. Wer denkt denn auch in dem Alter drüber nach, was nach dem eigenen Tod mit seinen Schulsachen und Klamotten passieren soll? Als die Lehrer mir damals mit angemessen betroffener Miene ihre alten Hausarbeiten und Fotos von ihr überlassen wollten, sagte ich nein, danke. Ich fand es höflich und bescheiden. Und ich hatte Angst, wenn ich sie annähme, würden sie mein Zimmer im Wohnheim bevölkern, unter dem Bett lauern und durch die Ritzen in den Wandpaneelen quellen, bis ich sie an einem schlechten Tag verbrennen würde. Ich habe mein Leben lang bereut, dieses Conny-Archiv nicht mehr zu haben, dachte, es sei mit der Schule verschwunden, und habe es in den Morgenstunden zwischen Traum und Kaffee vermisst. Dabei lagen all die Jahrbücher, Klausuren und Zeugnisse unserer beider Schulzeiten ordentlich sortiert in Omas Wandschrank.

Ich reiße die Hefte und Kalender aus der Kiste, sämtliche fleckig-schwarzen Umschläge, breite sie vor mir auf dem Fliesenboden aus, schlage eins nach dem anderen auf. Da stehen Namen in Schnörkeln unter den Jahreszahlen: Rosa, Conny, Rosa, Conny, Rosa, Conny. Ganz oben liegt einer meiner Kalender. Meine Schulsachen wirken knalliger, als wären die Materialien der frühen Nullerjahre einfach besser gesättigt gewesen als die späten Achtziger. Ich überlege kurz, sie zur Seite zu schieben und eins von Connys Heften aufzuschlagen, aber ich bin neugierig, will als Erstes ein Foto finden, das ich Leni schicken kann, schau mal, wie klein wir waren, sprich mit mir, bitte.

Ich blättere durch die Seiten, zehn, elf, zwölf Jahre zurück, und lande bei: III.IX. – St. Gr.

St. Gregors war eins dieser hohen Feste oben im Internat. Es ging zurück auf die Tradition der gregorianischen Choräle an Lateinschulen und bedeutete, dass wir alle einen Abend lang im Innenhof stehen und Lieder singen mussten. Das Internat war vom Staat finanziert, von der katholischen Kirche geweiht und von Philologen bevölkert, und das alles kulminierte dann Anfang September im Theatron, unserer winzigen Freilichtbühne. In der Schule gab es immer nur eine Klasse pro Jahr mit zwanzig Kindern. Also müssen es mehr als zweihundert Menschen gewesen sein, die da auf dem Hof standen, die Schüler, die Lehrer, die Nonnen, die drei Zivis und der Direktor in einem Trenchcoat und mit der Brille, die im Herbstlicht flackerte. Aber sicher bin ich mir nicht. Auf der offenen Kalenderseite vor mir verschmelzen die Bilder aller Gregorsfeste zu einem einzigen, und nirgendwo steht, dass wir drei – Marlene, Theresa und ich – uns in im letzten Jahr aus dem Flutlicht im Hof wegschlichen. Wir setzten uns eng nebeneinander, ineinander verdreht, Arme um Schultern, Hände an Hüften, Kopf auf Schoß, auf einer Bank im Dunkeln, und schauten auf die Stadt hinab. Die Südhänge direkt gegenüber, tiefschwarz, Burgholz und Königshöhe, die Wälder, noch ohne die Stromtrasse dazwischen. Tief, tief unten im Tal der Fluss, der sich durch die Stadt schlängelte oder die Stadt um ihn herum. Dieser Tag wird ein einziges Wort in einem Kalender, will man den drei Mädchen vom anderen Hügel aus zurufen.

Theresa zündete sich eine Zigarette an, und Leni fummelte eine zweite aus der Packung. Ich schüttelte den Kopf und atmete tief ein, bevor wir in einer graublauen Wolke versanken. Kurz vorher hatte es nach Kokosshampoo gerochen, vermischt mit der moosbewachsenen Patina der Holzbänke. Der Himmel über mir verschwamm im Rauch und stellte sich scharf. Nordstern, verschwommen, Kleiner Bär, scharf, Schütze, verschwommen, Großer Wagen, scharf, doppelte Achse, verschwommen.

Ich blättere vor und zurück, die erste Seite im Kalender ist leer, da müsste ein Schulstempel sein. Ich erinnere mich, dass wir unsere Kalender in der Bibliothek abgestempelt haben, jedes Jahr aufs Neue. Ich erinnere mich an die Bibliothekarin, an Theresa neben mir mit dem A4-Ordner und Leni mit ihrer Zettelsammlung. Ich erinnere mich an Connys alte Schulbücher, in die ich meinen unter ihren Namen schrieb, an die Stempel, Exlibris something something.

Ich erinnere mich. Ich erinnere mich nicht. Ich blättere durch die Seiten, all die Menschen fallen mir wieder ein. Herr Pfeiffer muss inzwischen pensioniert sein, und Herr Reuters ist nach der Schließung des Internats einfach ans Gymnasium Parkstraße versetzt worden. Vom Nützenberg, von Leni und Theresa und Conny sind bloß Kalendereinträge und Zigarettenstummel übrig, die erst jetzt, zehn Jahre später, langsam verrotten. Vor mir liegt eine chaotische Szenerie aus Sätzen, Bildern, Regeln, Momenten, Tränen, Küssen, Referaten, die vielleicht niemand mehr in die richtige Reihenfolge puzzeln kann, aber es ist, ob mit oder ohne Stempel, so wörtlich wie möglich, so frei wie nötig, so unwiederbringlich, unsere Geschichte, Connys, Lenis und meine.

Auf dem Jahrbuch: ein Foto der griechischen Göttin aus Stein.

Von der Straße sah man zuerst die zwei Häuser aus Sandstein, Zwillinge mit ihren Fenstergittern im Erdgeschoss, drei Etagen, spitze Giebel. Eins stand weiter vorn, das andere in seinem Schatten. Das vordere hatte ein abgegriffenes Klingelschild, dahinter warteten das Sekretariat, die Hausmeisterwohnung, das Lehrerzimmer. Um auf den Campus zu kommen, musste man nicht durchs Haupthaus, sondern durch ein Tor rechts am Prunkbau vorbei. Dahinter einen Weg unter schmalen Bäumen entlang, vorbei am zweiten Haus, ostentativ normal mit seinem PVC-Boden und den Klassenräumen. Zur Rechten kamen der Sportplatz, die Aula, das Theatron. Vor den dunklen Baumspitzen am Berghang zeichnete sich das Forum ab, ein später erbautes Gemeinschaftsgebäude aus roten Backsteinen für die Bibliothek, die Oberprimanerräume, die Sternwarte, die Kunstsäle. In seinem Schatten standen Kastanienbäume und die Replik der griechischen Statue, Diana oder Athena, niemand wusste es so genau.

Das Internat war der Stadt schon ewig ein Dorn im Auge.

Aus dem Kalender rutschen Ausschnitte aus der Lokalzeitung. Einfach dichtmachen. Die Kosten allein. Ein Internat für die Handvoll Kinder aus dem Umland? Das Essen, die Versicherung, die Unsinnigkeit. Einfach lassen, nicht im Haushaltssicherungskonzept vorgesehen. Bloß, dass der Kämmerer hier Abi gemacht hat. Außerdem war die Klosterschule doch vierhundert Jahre alt, also zumindest auf dem Papier. Wir sind hier wer, oben am Berg, auf die imaginierte jahrhundertealte Geschichte ließ man nichts kommen.

Ein Archivfoto, ein Mann, eine Frau im Habit, ein Elch.

Die Lieferung der ausgestopften Tiere. Ein ganzes Panoptikum der leeren Glasaugen, der riesigen Leiber, der Spinnweben zwischen den Geweihen. Dreihundert waren es. Die größte naturkundliche Sammlung im Bundesland, gestiftet vom anderen katholischen Gymnasium der Stadt an die Ordensschwestern. Damals war ein Fotograf gekommen, um aufzunehmen, wie der stille Zoo aufs Gelände getragen wurde. Der Bär auf vier Rollbrettern, eine Schubkarre voller Greifvögel. Ein betretener Schulleiter und eine Nonne, die zeigte, dass der Orden den naturwissenschaftlichen Unterricht auf dem Gelände durchaus unterstütze, sehen Sie doch nur, ein Gorilla, schön.

Die Schüler dagegen mieden die Galerie hinter dem Bioraum. Der Lehrer verdrehte die Augen. »Das sind doch nur Figuren, Pelze, das ist doch spannend.« Und warum fühlte es sich dann an wie ein Friedhof, und warum konnten wir alle beschwören, dass das Rehkitz nachts über den Hof lief, bevor es morgens wieder neben seiner Mutter stand? Ich sehe die Galerie vor mir, ich rieche den Boden.

Dieser besondere Holzboden in den Hörsälen, heller unter den Fenstern und bis in die Astläufe zersplittert, nach Wachs und Wald riechend. Die hohen Bögen in den Fluren, die tiefhängenden Lampen voller Spinnweben, der Chlorgeruch in den Bädern, der Kupfergeruch vom Geländer im Treppenhaus, die angelaufenen Bilderrahmen, überall, in ihnen Stadtszenen irgendeiner Stadt, irgendeiner Vergangenheit. Regenmäntel an Haken in den Gängen.

Bis zur Obersekunda ist der Verbleib im Gebäude während der Pausenzeiten nicht gestattet. Selbst bei Regengüssen durften wir nicht drinnen bleiben. Frischluft war wichtig oder Stille auf den Gängen, irgendwas war immer enorm wichtig. Darauf konnten sich die Lehrer und die Nonnen einigen, die einen wollten Ruhe, die anderen wollten uns beibringen, dass wir nicht aus Zucker sind.

Samstag: Tampons & Concealer kaufen. Jeden Morgen standen wir in einer Reihe in den Mädchenwaschräumen und putzten uns im Takt eines Songs im alten Transistorradio, das irgendjemand vor Ewigkeiten mal reingeschmuggelt hatte, die Zähne. Ein Geruchsgemisch aus föhnverbrannten Haaren und Deo, das klebrig zwischen den Fliesen hing und verschwand, sobald eine der Schwestern mit der flachen Hand gegen die Tür schlug, sie aufriss und uns zum Frühstück scheuchte.

Einige Lehrer schliefen auch auf dem Gelände und verließen es so selten wie wir, andere fuhren morgens immer mit ihren VWs den Berg hoch bis zum Parkplatz. Und gelegentlich beging jemand das Ende seiner Ehe in einer Laube der Kleingartensiedlung am Hang unter dem Haupthaus. Aber egal, wo aufgestanden wurde, in den Sardinendosen-Hochbetten der Unter- und Mittelstufe, im Schwesternwohnheim oder den Zweierzimmern der Oberstufe – die Schule begann mit einer Andacht in der Kapelle, gefolgt von einem kontemplativen Gang über den Hof, bei dem die Kleinen kreischend vorausrannten, die Großen tief in ihre Taschen und Kragen vergraben hinterherstapften und sich beim gemeinsamen Frühstück in der Aula trafen, 7:30 Uhr. Dort standen vor einer knallgelben Tapete und einer Ausstellung der besten Bilder der Kunstkurse Dutzende Tische und mit rostrotem Stoff bezogene wuchtige Stühle. Die Kleinen saßen in Gruppen mit den Schwestern zusammen, die für ordnungsgemäßen Müsli-Konsum sorgten. Erst ab der Unterprima durften wir an einer der langen Tischreihen mit Blick auf die Südhänge sitzen, über denen morgens fast immer Nebel hing, der sich im Herbst mit Regenwolken mischte. Vor diesem Hintergrund sah alles aus wie ein Feiniger-Gemälde, diesig, kantig, kalt.

Eine schraffierte Zeichnung eines Zellkerns.

Von mir stammt die nicht. Ich konnte nie so gut zeichnen, keine Ahnung, wie sie in mein Heft gekommen ist. Beim Darüberwischen bleibt Grafit an meinem Daumen kleben.

Im Biounterricht saßen Leni und ich neben einem Mädchen, das seinen langen splissigen Zopf in den Mund steckte. Vor ihr stand Frau Zank, beim Reden blitzte ein goldener Zahn in der Sonne. »Eine Zelle wiederholt immer die gleichen Abläufe, dem Zellkern ist es letztendlich egal, was er wird, ob er jetzt ein Lungenbläschen oder ein Pflanzenstängel oder ein Embryo wird, aber euch sollte das nicht egal sein, gerade auch den Herren dahinten nicht. So ein Embryo kostet mehr Unterhalt als ein Pflanzenstängel, das muss euch schon klar sein, und an den Unis werden auch keine Abtreibungen mehr gelehrt. Meine Cousine hat noch an Papayas geübt, unmöglich ist das, seht ihr, Mädels, wenn ihr nicht aufpasst, zack, so kann’s gehen, wenn es im Wintersemester mal keine Papayas gibt.«

Der Kurs starrte sie ungläubig an. Und es würde noch ewige fünfunddreißig Minuten so weitergehen.

Lehrpläne hatten wir abseits von Frau Zanks stream of unconsciousness-Stunden natürlich trotzdem. Wie einfach jeder Nachwuchsbildungsbürger wissen muss, was endoplasmatisches Retikulum bedeutet, ohne eine Idee zu haben, was es wirklich ist. Allen war klar, dass wir nicht ernsthaft wussten, was im Inneren von Zellen passiert, aber hier ist das Zeugnis, das sagt, dass ich eine Prüfung geschrieben habe, die das Gegenteil beweist, bitte stellen Sie mich ein.

Theresa meldete sich: »Könnten Sie vielleicht noch mal etwas, ähm, also vielleicht an einem Beispiel erklären, wie das genau jetzt ist mit der Zelle?«

»Mädchen, was genau mache ich denn die ganze Zeit? Denkst du, ich bin hier zum Spaß? Wenn du schon nicht zuhörst, wisch wenigstens die Tafel!«

Die letzten Reihen kicherten, Theresa ging nach vorn, um einen nach Hafenwasser stinkenden Schwamm vom Boden des Waschbeckens zu fischen.

»Damit putz ich immer nach den Froschsektionen«, sagte Frau Zank mit einem selbstgefälligen Grinsen. Es gab bloß seit den Neunzigern keine Sektionsstunden mehr. Conny hatte noch gegen sie protestiert, mit einem riesigen selbstgemalten Banner, auf das sie mit Freunden einen toten Frosch gemalt hatte. Den Stoff hatten sie dann aus dem Fenster des dritten Stocks im Haupthaus gehängt – darauf stand: gestorben für Frau Zank.

Ich blättere durch ihre Abizeitung. Auf einem Foto hält sie die mit roter Farbe bemalten Hände in die Kamera, alles andere unscharf, der Innenhof hinter ihr, der schwangere Bauch unter der Jeansjacke.

Ich stehe wackelig auf und schaue mir das Foto meiner Mutter an der Wand neben dem Fernseher an. Eine siebzehnjährige Conny steht da im Kräutergarten der Nonnen, unter der Jacke ein No-future-Shirt. Dieser funkelnde Blick, diese Schnute, die sich von ihren Lippen bis zu ihren Augenbrauen zog, versetzt mir einen Stich. Ich erinnere mich mehr an den Geruch im Kräutergarten der Schule und an die sorgfältig in eine braune Decke gewickelte Nonne im Halbschatten als an die Mimik meiner Mutter – ich glaube, sie war immer rabiat kritisch, so wie auf dem Bild. Ich gehe zurück, reiße die Jahrbuchseite vom Sektions-Protest aus und klebe sie neben das andere Teenie-Foto an die Wand. Daneben hängen ein Bild von meinem Opa auf einem Motorrad und das Hochzeitsfoto meiner Großeltern. Vielleicht kann ich das hier dem Anwalt mitbringen – diese Bildermelange einer Familie, um mir beglaubigen zu lassen, dass es uns wirklich gab.

Übermorgen muss ich mit meinem immer blauer werdenden Auge und in einem meiner Londoner Büro-Blazer an einem weiteren Besprechungstisch sitzen, um dieses Haus zu verkaufen. Oder zumindest den ersten von einer Million Zetteln zu unterschreiben, die in der Summe ergeben, dass ich durchatmen kann, in einer Welt ohne Greg und ohne dringende Anrufe aus dem Pflegeheim. Ich werfe Connys Fotos noch einen Blick zu. No future stand auf ihrer Brust, und sie behielt recht damit. Sie und ich haben nur noch eine gemeinsame Vergangenheit. Aber die liegt das erste Mal offen und zerwühlt auf dem Boden vor mir.

Mit einer Zigarette in der Hand blättere ich durch das Jahrbuch und suche das Bild von Frau Zank, hinten bei den schwarzweißen Lehrerbildern, klein wie Briefmarken, inszeniert wie Fahndungsfotos.

Lehrer, die uns beim Lesen, Rauchen, Knutschen störten.

Lehrer, die uns zum Lachen brachten.

Lehrer, die sich und uns hassten.

Lehrer, die Diashows ihrer Urlaube zeigten.

Lehrer, die sich von uns Zigaretten schnorrten.

Lehrer, die mit uns Waldspaziergänge machten und wegschauten, wenn wir im Winter den Hang runter zur Kleingartensiedlung Schlitten fuhren.

Lehrer, die fluchten und gegen Tafeln schlugen, uns zwangen, zurück ins Wohnheim zu laufen und angeblich vergessene Hausaufgaben zu holen. Wie schnell kannst du rennen, zwei, drei Stichworte im Gemeinschaftsraum ins Heft schmieren, zurückhechten und nicht aus der Puste sein?

Erstes Foto: Herr Pfeiffer.

Er war die gesamte Philologie-Abteilung in Personalunion. Unser Lateinlehrer, unser Altgriechischlehrer, unser Hebräischlehrer. Ein riesiger dünner Mann, der mit weiten Schritten von Etage zu Etage lief, alle Namen kannte, nie durchatmete, von Klasse zu Klasse und Sprache zu Sprache sprang.

»Das ist so ein richtiger Lehrer, wie man sich das vorstellt«, sagte Theresa andächtig.

»Sieht man doch, dass der sie nicht alle hat«, sagte Leni.

»Ein kluger, einfühlsamer Mann«, sagte Schwester Franziska. »Und ganz fesch, oder?«

»Ein Relikt«, sagte der gleichaltrige Direx.

»Krass, der ist auch noch da. Dann musst du dir gar keine Sorgen machen. Der ist einer von den Guten«, sagte Conny beim Blick auf meinen allerersten Stundenplan am Nützenberg. Sie war da achtundzwanzig, ich zehn und Herr Pfeiffer zweiundfünfzig, drei durcheinandergestolperte Generationen, die ab meiner ersten Lateinstunde untrennbar miteinander verwoben waren: hic forum est, Rosa et Leni stant et cirumspectant, Conny moribunda est.

Zweites Foto: der Direktor mit einem vom Fotografen geschossenen Porträt auf einer ganzen Seite abgedruckt, daneben die Liste seiner Publikationen.

Bestimmt hatte er einen Vornamen, aber wir nannten ihn immer nur Professor Doktor, weil er sich die Titel mit einem selbstlaminierten Schild an die Tür geklebt hatte. Ein Mann der großen Gesten, der salbungsvollen Worte, der totalen Nutzlosigkeit. Nie wurde das deutlicher als zu Weihnachten, wenn er es sich nicht nehmen ließ, im roten Kostüm Geschenke an die Unterstufe zu verteilen, während sein Stellvertreter zusammen mit der Schulsekretärin die letzten Berichte an die Landesregierung vervollständigte und die Nonnen ins Mutterhaus ihres Ordens fuhren, weil ihnen die ausschweifenden Feierlichkeiten mit den Eltern zu viel wurden. Ich erinnere mich, dass der Direx im Foyer des Treppenhauses stand und auf den Chor blickte, die kleinsten Kinder vorn, die Ältesten auf den obersten Stufen, jaja gloria in excelsis deo. Ich stelle mir vor, wie ihm sein Stellvertreter ins Ohr hechelt: »Da vorne ist Familie Mackensen, der Vater sagt, er stiftet die neuen PCs, wenn Informatik auch als LK angeboten wird«, unterwürfig, aber begeistert über diesen Coup. Dass der Direx auf der Treppe unterm Kronleuchter jovial die Arme ausbreitet und seinem Stellvertreter ins Ohr raunt: »Und wo sollen die stehen? Telefonbuchsen haben wir nur im Haupthaus. Das lohnt sich jetzt auch nicht mehr.«

Drittes Foto: Ms. Squires.

Eine winzige Schottin mit elfenbeinerner Zigarettenspitze. Immer in Kleinkriege verwickelt: mit den Nonnen, vor denen sie sich demonstrativ erschreckte, mit den pubertierenden Jungs, die unter ihrem stechenden Blick zusammenschrumpften, und mit dem Ordnungsamt wegen ihres kreativ geparkten großen Autos. Wir fragten uns immer, ob sie überhaupt ans Gaspedal kam. Sie hatte strahlend blaue Augen und vergaß nichts, außer unseren Namen. Sie trank Gin aus einer Thermosflasche und brachte jeden Sommer stapelweise Originalausgaben aus Großbritannien für die Schulbibliothek mit. Dann stritt sie sich mit der Bibliothekarin, weil sie keine Quittungen mitgebracht hatte. »Bin ich Steuerberaterin?«, giftete Ms. Squires, so laut, dass wir beim Lernen von den Tischen hochsahen.

Viertes Foto: Herr Reuters.

Ich weiß nicht, ob ich mich an Herrn Reuters erinnern will. Ich sehe einen schlaksigen, ewigen Jugendpfarrer mit breiter Nase, Softshell-Funktionsjacken und Soft-power-Herrschaftsgelüsten in den grauen Augen während unserer Diskussionsrunden. Die Spaziergänge hoch zum Bismarckturm, die Discoabende in der Tertia, die Klassenfahrt ans Meer. Herr Reuters, der lieber beim Vornamen genannt werden wollte, aber den Gefallen tue ich ihm nicht. Für mich ist er Herr Sieben-Uhr-dreißig-morgens-auf-dem-Sportplatz-Yoga-machen, Herr Fortbildung-Gewaltfreie-Kommunikation, Herr Vergib-ihm-seine-Schuld für alles, das Leni mir mit düsterem Gesicht am Ende unserer Zeit am Nützenberg über ihn erzählt hat, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, Namasté.

Mir wird auf einmal kalt, etwas in meinem Bauch rumort. Instinktiv schlage ich das Jahrbuch zu und suche in den Küchenschränken nach Schnaps. In der Anrichte finde ich schließlich eine von Opas Whisky-Flaschen, uralt, staubig, nie berührt. Ich nehme einen Schluck und setze mich wieder. Vorsichtiger als zuvor blättere ich durch die Kalender und Schulbücher. Jedes zwischen den Seiten herausfallende Foto lege ich auf einen Stapel. Leni hat in meine Kalender Songzitate geschmiert, ich reiße sie vorsichtig nach und nach heraus und presse meine Finger auf die Buchstaben, bis sie verschwimmen. Die perlweiße Wohnzimmerwand wird Bild für Bild pelikantintenblau und sepiafarben.

3

Am Montagmorgen bin ich so spät dran, dass ich mit dem Taxi in die Innenstadt fahre. In London das Normalste der Welt, funktioniert hier nicht mal Uber, und beim Anruf in der Taxizentrale fühlt man sich ungut privilegiert und aus der Zeit gefallen. Ich habe nicht viel in der Kammer gefunden, das Juristen interessieren könnte. Mea culpa, ich habe Jahrbücher und Kalender und die Erinnerungen, die auf ihren Seiten kleben. Sie begleiten mich, während das Taxi auf die Alte Post zusteuert, ein riesiges flaches, komplett ergrautes Gebäude mit meterhohen Fenstern und leeren Lagerhallen dahinter, das erst vor uns liegt, dann rechts an uns vorbeizieht und hinter den Bahngleisen verschwindet. Diese Stadt ist gefangen in einem Kreislauf aus Schuttfläche, Neubauten, Status quo, Zerfall, verzweifelter Zweitverwertung und Abriss. Jede Phase tut beim Hinsehen weh, und ich muss an den Biounterricht denken, an Zyklen, die vagabundierenden Zellkerne und an dieses dämliche Retikulum – ein Wort, das niemand, der es einmal gehört hat, je wieder vergisst. Schneidet man in den Zellkern des Erwachsenseins hinein, quillt gelierte Einsamkeit heraus, dazu läuft leise Popmusik.

Das Taxi hält, und ich merke es erst, als der Fahrer mir den Preis nennt. Vor dem Bürogebäude lege ich den Kopf in den Nacken, um die Stockwerke zu zählen. Einer der Anwälte war Opas Schulfreund gewesen und hat das Haus für uns verwalten lassen. Ich dachte, dass er es auch sein würde, der mir beim Verkauf hilft, aber seit Monaten antwortet nur sein junger Kollege. Als ich vor dem Bürogebäude stehe, sehe ich auch, warum. Neben einem der vielen Namen auf der Plakette klebt ein schwarzes Kreuz. Ich wende den Blick ab.

Ein Assistent bietet mir Kaffee an und spricht eher mit meinem blauen Auge als mit mir. Der Anwalt wühlt jovial verpeilt in den Akten auf seinem Schreibtisch und schiebt mir dann ein paar Blätter zu. Ein Entwurf für einen Kaufvertrag, lesen Sie bitte gegen. Immobilien mache er ja sonst nie, alles nur ein Gefallen, alte Kundschaft, haha. Er hätte ja gar nicht gedacht, dass ich das in Erwägung zöge. Vor ein paar Jahren sei das Angebot der Nachbarn schon gut gewesen, solide, er habe damals bei Immobilienscout geguckt, wofür Häuser in der Gegend sonst so weggehen, die Preise sind noch gestiegen. Da werden sie jetzt sicher noch mal drauflegen müssen, Makler müsste man sein, haha.

In seiner eckigen Brille spiegelt sich unser E-Mail-Wechsel. Ob ich immer noch in London studieren würde – nein, arbeiten – ach, was denn, das sei ja spannend. Ich könnte den Namen der Agentur nennen, den er nicht kennt, sage stattdessen: »Fernsehwerbung«, und er hört nicht zu. Er blättert durch die Liste der fehlenden Papiere, wirkt nicht zufrieden. Aus dem Fenster heraus sehe ich, dass unten auf dem Parkplatz mein alter Zahnarzt sein Kind in einen Autositz stopft. Eine Nonne läuft an ihm vorbei, mit weißem Spitzenhütchen und einer Handtasche vor ihrem Bauch, angewinkelt wie die Queen. Ich kann ihr Gesicht nicht erkennen, aber ich denke an Schwester Franziska, an London, an die letzte Woche und rutsche tiefer in den schwarzen Lederstuhl.

»So … das dürfte alles unproblematisch sein … Sie haben ja die Generalvollmacht.« Er wirft mir einen Blick zu, ich nicke. »Sie haben den Anteil am Haus von Ihrer Mutter geerbt, richtig?« Er blättert weiter durch die Akte.

»Wussten Sie, dass es nirgendwo in Deutschland mehr Sekten und Freikirchen gibt als hier?«, sage ich.

»Was?«

»Was?«, sagen wir über Kreuz. Alles stolpert kurz. Er setzt wieder an:

»Ich habe mich nur beim Lesen gefragt … Die Mama war ja …«

Ich spanne mich an. Niemals Mama, immer Conny. Er stockt, und ich ergänze: »Neunundzwanzig?«

»Nein, also, ja, nein, ich meine, als sie Sie … äh …«

»Achtzehn?«

»Ja.«

»Und das Haus war von ihrem Vater.«

»Großes oder kleines I?«

»Was?«

»Ihrem oder ihrem?«

Ich sollte ihm sagen, dass ich so gut wie nie Deutsch spreche, dass ich generell nicht sonderlich viel spreche, und ihn erlösen. Aber er ist schon längst woanders.

»War das denn mit der Oma abgesprochen? Der Verkauf im Bedarfsfall?«

Ich funkle ihn über den Tisch hinweg an. Be my guest, fahr du doch mal hoch ins Pflegeheim und besprich das mit Oma. Lass auf dem Weg gern deinen Jahresbonus am Kassenautomaten verrechnen, vielleicht reicht es ja für ein paar Wochen bei Adventia.

Ich fahre mit dem Zeigefinger durch den Sandgarten auf dem Tisch und atme tief durch, bevor ich sage: »Ja, das ist das Beste so.«

»Und das hätte die Mama auch so gewollt, ja?«

Ich überlege kurz, ihm den Sand über die Tastatur zu kippen und den kleinen Rechen ins Nasenloch zu rammen. Meine Mutter ist gestorben, bevor Deutschland eine Frau als Kanzlerin hatte. Bevor jemand wusste, was Netflix ist. Vor Prince, vor David Bowie, vor Schwester Angelika. Sie hätte bestimmt eine Menge gewollt, zum Beispiel nicht mit achtzehn schwanger werden und stattdessen im Ausland studieren und Klimaproteste organisieren, aber here we are,und jetzt mach einfach deinen fucking Job.

»Ich frag ja nur, weil das zuletzt für Sie noch nicht infrage kam.«

»Was kam nicht infrage?«

»Die Immobilie zu verkaufen.«