0,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

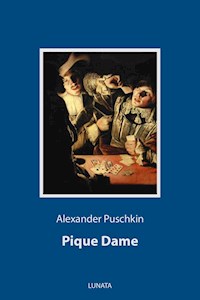

Der junge Pionieroffizier Hermann lebt sparsam und bescheiden. Bei einer durchspielten Nacht erzählt ihm Tomski von seiner Großmutter, der Gräfin, welche vor Jahrzehnten in Paris das Geheimnis erfuhr, wie man drei Gewinnkarten beim Pharospiel voraussehen kann. Als der Kartenspieler Tschekalinskij nach Sankt Petersburg kommt, bittet ihn Hermann um ein Spiel und gewinnt wiederholt, bis er versehentlich auf die Pique Dame setzt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 46

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

LUNATA

Pique Dame

Erzählung

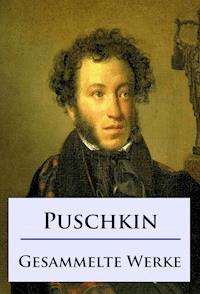

Alexander Puschkin

Pique Dame

© 1834 Alexander Puschkin

Originaltitel Pikovaja dama

Aus dem Russischen von Angelo Pankow

Umschlagbild: Adam de Coster

© Lunata Berlin 2020

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Epilog

Über den Autor

1

Man kam bis in den trüben Tag

Zusammen, bei mancher Stunde Schlag

So oft.

Man setzte, – wie's Gott vergeben mag!

Und hat auf doppelten Ertrag

Gehofft.

Man spielte, bis Haufen bei Haufen lag;

Gewinn ward fröhlich, Verlust ward zag

Gebucht.

So saß man in den trüben Tag

Und hat das Glück bei Schlag und Schlag

Versucht.

Beim Gardekavallerieoffizier Narumoff wurde einmal gespielt. Die lange Winternacht verging unmerklich; um fünf Uhr morgens setzte man sich zum Souper. Die Gewinner aßen mit viel Appetit, die anderen saßen zerstreut vor ihren leeren Gedecken. Der Champagner kam, das Gespräch belebte sich und alle beteiligten sich daran.

»Wie ging es dir, Surin?« fragte der Wirt.

»Habe wie gewöhnlich verloren. Offengestanden, ich habe stets Pech: trotzdem ich Mirandole spiele, mich niemals aufrege, trotzdem mich nichts aus der Ruhe bringt, verliere ich immer!«

»Ist wirklich niemals die Versuchung an dich herangetreten? Hast du noch niemals auf Route gesetzt? Deine Charakterstärke setzt mich in Erstaunen.«

»Aber Hermann erst!« sagte einer der Gäste und wies auf einen jungen Ingenieur: »zeit seines Lebens hat er noch keine Karte angerührt, Zeit seines Lebens kein Paroli1 geboten und doch sitzt er bis fünf Uhr bei uns und schaut zu, wie wir spielen.«

»Das Spiel interessiert mich sehr,« sagte Hermann: »aber mir fehlen die Mittel, das Notwendige in der Hoffnung zu opfern, überflüssiges zu gewinnen.«

»Hermann ist ein Deutscher: er ist zu vorsichtig, das ist's!« bemerkte Tomski. »Wenn mir aber ein Mensch unbegreiflich ist, so ist das meine Großmutter, die Gräfin Anna Fedorowna.«

»Wie? Was?« riefen die Gäste.

»Ich kann nicht begreifen,« setzte Tomski fort: »warum eigentlich meine Großmutter nicht setzt.«

»Was ist denn dabei so erstaunlich,« entgegnete Narumoff: »wenn eine Greisin von achtzig Jahren nicht setzt.«

»So wißt ihr denn gar nichts von ihr?«

»Nein, allerdings nichts!«

»So hört nur! Man muß wissen, daß meine Großmutter vor etwa sechzig Jahren nach Paris reiste und dort sehr on vogue war. Das ganze Volk lief ihr nach nur um »la Vénus moscovite« zu sehen; Richelieu machte ihr den Hof und meine Großmutter versichert, er habe sich einmal ihrer Sprödigkeit wegen beinahe erschossen. Zu jener Zeit spielten die Damen Pharao. Eines schönen Tages verspielte sie bei Hofe an den Herzog von Orleans auf Ehrenwort eine große Summe. Als meine Großmutter zu Hause war, teilte sie, während sie die Schönheitspflästerchen von ihrem Gesichte löste und den Reifrock losschnürte, meinem Großvater ihren Verlust mit, und befahl ihm, zu zahlen. Mein seliger Großvater war, wenn ich mich recht erinnere, so etwas wie der Haushofmeister meiner Großmutter. Er fürchtete sie wie das Feuer; geriet aber dennoch, als er von diesem furchtbaren Verluste hörte, außer sich, brachte ihr die Rechnungsbücher herbei, bewies ihr, daß sie in einem halben Jahre über eine halbe Million ausgegeben hätten, sowie, daß sie bei Paris nicht ihre Moskauer oder Saratower Güter besäßen, und erklärte rundweg, nichts zahlen zu wollen. Die Großmutter gab ihm eine Ohrfeige und legte sich zum Zeichen ihrer Ungnade allein schlafen. Des anderen Tages ließ sie ihren Gemahl rufen, sie hoffte, daß die häusliche Züchtigung auf ihn eingewirkt habe, doch sie fand ihn unerschütterlich. Zum ersten Male in ihrem Leben ließ sie sich ihm gegenüber zu Erörterungen und Erklärungen herbei; glaubte ihn umstimmen zu können, wenn sie ihm gnädig auseinandersetzte, daß Schuld und Schuld verschiedene Dinge wären und daß es zwischen einem Prinzen und einem Stellmacher einen Unterschied gäbe. Umsonst! Der Großvater war rebellisch. Nein und damit basta. Die Großmutter wußte sich nicht zu helfen. Sie war mit einem sehr bemerkenswerten Menschen bekannt. Sie haben doch bestimmt von dem Grafen Saint-Germain gehört, von dem man viel Wunderbares erzählt. Sie wissen, daß er sich für den ewigen Juden, für den Entdecker des Lebenselixiers, des Steins der Weisen und anderer Dinge ausgab. Allgemein verlachte man ihn als einen Scharlatan und in seinen Memoiren nennt Casanova ihn einen Spion; übrigens war Saint-Germain, ungeachtet seiner Geheimnistuerei, von durchaus achtbarem Äußeren und war in Gesellschaft außerordentlich liebenswürdig. Die Großmutter liebt ihn noch heute ganz sinnlos und wird zornig, wenn man von ihm mit Verachtung spricht. Großmutter wußte, daß Saint-Germain sehr viel Geld zur Verfügung stand. Sie beschloß, sich an ihn zu wenden, schrieb ihm ein Billett und bat ihn, unverzüglich zu ihr zu kommen. Der greise Sonderling kam denn auch sogleich und fand sie in der schrecklichsten Aufregung. Mit den allerschwärzesten Farben malte sie ihm das Bild ihres barbarischen Mannes und sagte endlich, daß sie all ihre Hoffnung nur noch auf seine Freundschaft und Liebenswürdigkeit setze. Und Saint-Germain dachte nach. ›Ich kann Ihnen mit der betreffenden Summe dienen,‹ sagte er dann: ›doch ich weiß, daß Sie sich nicht beruhigen werden, bis Sie mir die Summe zurückerstattet haben, und ich möchte Ihnen nicht gern neue Unannehmlichkeiten bereiten. Es gibt ein anderes Mittel – Sie können das Verlorene wieder zurückgewinnen.‹

›Allein, lieber Graf,‹ entgegnete meine Großmutter: ›ich sagte Ihnen doch, daß wir absolut kein Geld haben.‹

›Dazu haben Sie kein Geld nötig,‹ antwortete Saint-Germain, ›haben Sie nur die Güte, mich anzuhören.‹

Und da hat er ihr das Geheimnis enthüllt, für welches mancher von uns viel bezahlen würde.«

Die jungen Spieler verdoppelten ihre Aufmerksamkeit. Tomski brannte seine Pfeife an, machte einige Züge und fuhr fort: