6,99 €

Mehr erfahren.

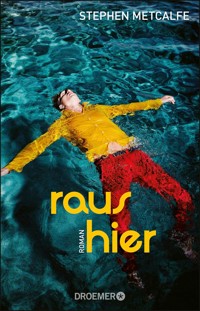

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Als Sohn eines Lotto-Millionärs könnte der 17-Jährige Billy das Leben genießen. Doch der hochintelligente, misanthropische Teenager zieht sich einfach aus dem Alltag einer immer absurderen Welt zurück. Auch nachts findet er keine Ruhe, seit dem Krebstod seiner Zwillingsschwester leidet er an Schlaflosigkeit. Erst als Billy den charismatischen Herumtreiber Twom kennenlernt und sich in Gretchen verliebt, nimmt sein Leben eine aufregende und gefährliche Wendung. Mit Twom zusammen bricht Billy in die Häuser reicher Bürger ein – just for fun – und reizt so die bürgerlichen Konventionen bis aufs Äußerste. Als die Polizei sie erwischt, kommt es zur Katastrophe …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 320

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Stephen Metcalfe

Raus hier

Roman

Aus dem Amerikanischen von Alexandra Baisch

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Das Leben, der Tod und alle großartigen und furchteinflößenden Dinge dazwischen

Als Sohn eines Lotto-Millionärs könnte der 17-jährige Billy das Leben genießen. Doch der hochintelligente Teenager zieht sich einfach aus dem Alltag einer immer absurderen Welt zurück. Auch nachts findet er keine Ruhe, denn seit dem Tod seiner Zwillingsschwester leidet er an Schlaflosigkeit.

Erst als Billy den charismatischen Herumtreiber Twom kennenlernt, nimmt sein Leben eine aufregende und gefährliche Wendung. Mit Twom zusammen bricht Billy in die Häuser reicher Bürger ein – just for fun – und reizt so die bürgerlichen Konventionen bis aufs Äußerste.

Inhaltsübersicht

Motto

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

48. Kapitel

49. Kapitel

50. Kapitel

51. Kapitel

52. Kapitel

53. Kapitel

54. Kapitel

55. Kapitel

56. Kapitel

57. Kapitel

58. Kapitel

59. Kapitel

60. Kapitel

61. Kapitel

62. Kapitel

63. Kapitel

64. Kapitel

65. Kapitel

66. Kapitel

67. Kapitel

68. Kapitel

69. Kapitel

70. Kapitel

71. Kapitel

72. Kapitel

73. Kapitel

Danksagung

Unser Zeitalter ist seinem Wesen nach ein tragisches, also weigern wir uns, es tragisch zu nehmen. Die Katastrophe hat sich ereignet, wir stehen zwischen den Ruinen.

D.H. Lawrence

1. Kapitel

Wählen Sie ein Thema. Nehmen Sie ein Wort, eine Schlagzeile oder ein Gerücht. Lesen Sie darüber. Googeln Sie es. Geben Sie es bei Wikipedia ein. Suchen und surfen Sie danach. Füllen Sie es. Eine Website führt zur nächsten und so weiter. Ein neues Thema, ein neues Wort oder ein neuer Satz erregen Ihre Aufmerksamkeit, rücken an den Platz des ersten. Und Sie folgen der Spur, machen immer weiter, von einem Thema zum nächsten, von einer Website zur nächsten, befassen sich oberflächlich damit, ohne je darin einzutauchen, wie Klebeband, an dem Flusen haften bleiben, immer so fort, bis Sie vergessen haben, weshalb Sie ursprünglich damit anfingen.

In Echtzeit. Im echten Leben.

In der Antarktis bricht ein Eisberg größer als ganz Chicago von einem Gletscher ab und treibt glücklich durch den Südlichen Ozean Richtung Argentinien. Unbeeindruckt davon jagen sich Selbstmordattentäter in Afghanistan, Syrien, Pakistan, Mosambik und im Iran in die Luft und töten damit sowohl Nachbarn als auch völlig Fremde.

Dann wieder.

Die Börse stürzt ab. Erholt sich. Stürzt ab.

Und so weiter.

Ein indischer Milliardär baut ein Haus mit 27 Stockwerken, das die Slums von Mumbai überblickt, und gibt es dann auf, weil es schlechtes Karma hat. Ein Hirnforscher erschießt 70 Leute in einem Hörsaal in Memphis. Ein weiterer Hirnforscher teilt uns mit, man könne ihm nichts vorwerfen, weil sein Hirn einfach so vernetzt sei.

Es gibt asiatische Karpfen in den Großen Seen und Tigerpythons in Florida. In Australien verlieren sie das Great Barrier Reef an den Knotigen Walzenseestern, während Busfahrer in Frankreich ihre Fahrzeuge einfach stehen lassen, um zu streiken, und so öffentliche Straßen blockieren, weil ihre Arbeitshosen zu eng sind.

In der Schweiz lassen sie auf der Suche nach dem Bindeglied allen Lebens subatomare Teilchen in Lichtgeschwindigkeit miteinander kollidieren. Warum nicht? Immer noch besser, als die globale Katastrophe vorherzusagen, neue Arten von pinkfarbenem Schleim zu entwerfen und menschliche Proteine in geklonten Ziegen zu replizieren.

Einatmen, ausatmen.

Genug vom echten Leben. Eine Auszeit nehmen. Den Fernseher einschalten. Fernsehen ist Scheinleben. Und mit normalem Kabelfernsehen kann man das den ganzen Tag machen. Desperate Housewives. American Idol. Ein Idol ist ein Kultbild; man verehrt den Geist, den es verkörpert. Der Kult besteht darin, dass der Amerikaner verzweifelte, singende Schwachköpfe verehrt. Schießende Cops. Forensische Cops. Weibliche Cops. Herumflachsende Cops. Singende Cops. Cops mit Sonnenbrillen. Ärzte in der Notaufnahme. Medizinstudenten. Drogenabhängige Ärzte. Schönheitschirurgen auf Viagra und Steroiden. Crystal-Meth-Dealer. Zombies. Vampire.

Reality-Shows. Was ist schon Realität? Sind das gebräunte Italiener in einem Strandhaus in Jersey? Barbiepuppen, die mit ehemaligen Rockstars verheiratet sind? Hausfrauen in Miami, New Jersey, Beverly Hills, Greater Pomona und Baton Rouge? Oder sind das Poolpartys in Las Vegas, Berühmtheiten in Entzugskliniken und Politiker bei Meet the Press?

Wir alle sind begierige Schaulustige bei einem Verkehrsunfall.

Ich muss das wissen. Ich heiße Billy Kinsey. Bin 17 Jahre alt. Sehe viel fern. Häufig die ganze Nacht.

Ich wohne in einem schönen Haus. Es hat fünf Schlafzimmer, acht Badezimmer und eine Garage mit vier Stellplätzen. Mehr als genug Platz für drei Leute. Wir haben eine schöne Aussicht. Wenn ich morgens in den Garten hinter unserem Haus gehe, dann sehe ich den Pazifik in der Ferne. Die Islas Coronado sind da irgendwo im Süden. Hawaii liegt über dreitausend Kilometer im Westen. Hollywood ist … das werden wir nicht mehr erwähnen.

Unsere Nachbarschaft gehört zu denen, wo Männer und Frauen in luxuriöser Sportbekleidung teure, nicht haarende Designer-Hunde Gassi führen. Sie kennen die Namen der Hunde, aber nicht die Namen voneinander. Die Hunde scheißen willkürlich auf den Rasen und beschnüffeln gegenseitig ihr Arschloch. So stellt ein Hund sich seinen Freunden vor. So teilen die Tiere einander mit, was sie fühlen, was sie vor kurzem gegessen haben und ob sie gefährlich, trächtig oder einfach nur völlig verrückt sind. Die Nase lügt nicht, und wenn man es mal auf den Punkt bringt, dann sollten wir vielleicht ebenfalls einfach an den Hintern der anderen schnüffeln.

Es ist auch die Art Nachbarschaft, in der am Wochenende viele Menschen, die es eigentlich besser wissen sollten, unbequeme Helme aufsetzen und enganliegende, mit europäischen Logos verzierte Klamotten aus Lycra überstreifen. Damit fahren sie auf Titanfahrrädern herum, die so teuer wie ein Kleinwagen sind. Manchmal müssen sie anhalten, bekommen ihre Schuhe nicht von den Pedalen los und kippen um. Dann liegen sie stöhnend da und sind immer noch fest mit ihrem Fahrrad verbunden.

Und für diejenigen, die nicht Rad fahren, gibt es vor Ort ein nettes kleines Ferrari-Autohaus. Außerdem auch eins von Maserati, eins von Rolls-Bentley und eins von Lamborghini. Und es gibt ein Tesla-Autohaus. Ein Tesla ist ein energiesparender, umweltfreundlicher, reiner Elektrosportwagen. In diesem Fall einer mit Karbonfaserkarosserie, der in 3,7 Sekunden von null auf hundert beschleunigt und über 110000 Dollar kostet. So viel zum Thema sparsam.

Wir hatten auch mal einen Segway-Händler hier, der zweirädrige, sich selbst ausbalancierende Personal Transporter verkaufte, bis der Besitzer, ein britischer Milliardär, mit seinem versehentlich von einer Klippe fuhr und starb. Die Verkäufe gingen unerklärlicherweise zurück.

Nicht immer waren es Palmen, teure Autos und der blaue Pazifik. Bis ich vier war, lebten wir in Tulare, Kalifornien, im San Joaquin Valley. Dort wird Heu gemacht. Die Leute erfreuen sich an Bier, Crystal Meth und suchen nach Leichen in den Bewässerungskanälen. Touristen kommen wegen der Outlets.

In alten Familienalben habe ich Fotos gesehen. Unser Haus war klein. Dad – Gordon – arbeitete auf dem Bau. Mom – Linda – war Hausfrau. Es gibt ein Foto, auf dem ich als Kleinkind zu sehen bin, das mit einem Haufen Mulch spielt. Im Vordergrund pflanzt Mom nichtheimische Blumen, die unweigerlich absterben werden. Sie sieht glücklich dabei aus. Ihre braunen Haare sind verwuschelt. Sie kniet, und man sieht ihr an, dass sie Spaß daran hat, sich die Hände schmutzig zu machen.

Am 18. März 1999 gewann Dad 37 Millionen Dollar in der kalifornischen Lotterie, und alles veränderte sich.

Schicksal.

Sieben Monate später teilte ein Fremder meinem Dad auf einer Bowlingbahn mit, wenn er schlau wäre, würde er in eine Firma namens Qualcomm investieren. Das entspricht einem Typen in einem Bowlingshirt, der Hans zu den magischen Bohnen auch noch die goldene Gans umsonst dazugibt. Qualcomm ist heute weltweit der größte Produzent von Halbleitern und Handytechnologie.

Unvermeidbares Ereignis.

Ein Jahr später, ausgelaugt von Freunden mit Geschäftsideen, Bekanntschaften, die um ein Darlehen baten, und völligen Fremden, die vor der Tür standen und um Almosen bettelten, zogen Mom und Dad nach Süden in die vierzehntreichste Gegend der USA. Dort war Betteln untersagt, und Darlehen wurden geheim gehalten. Obwohl meine Eltern ähnliche äußerliche Merkmale aufwiesen, unterschieden sie sich von den dortigen Anwohnern, als wären sie Zagalogsprechende Zwitter vom Mars.

Vorsehung. Zahmahkibo aus dem Buch von Vonnegut und Bokonon.

Wir haben uns eingewöhnt.

Mom heißt immer noch Linda, aber Linda ist jetzt eine schlanke, braun gebrannte Blondine mit perfekt manikürten Nägeln. Mom ist jetzt Teil dieser Gruppe von Frauen, die einander den ganzen Tag anrufen, Termine ausmachen und wieder verschieben und hinter dem Rücken übereinander herziehen.

»Also ich finde das albern«, sagt Mom dann. »Sie gibt mehr für die Einladungen aus als für … Es soll doch eigentlich für den guten Zweck sein, oder?«

Solches Zeugs. Sie spielen auch Tennis, treffen sich zum Mittagessen, machen Yoga und gehen shoppen.

»Warte mal, Jen.«

Ständig unterbricht Mom ihre Telefonate, wenn sie mich sieht, als wollte sie mich wissen lassen, dass ich mindestens genauso wichtig bin wie derjenige, mit dem sie gerade spricht.

»Hallo, Liebling«, sagt sie dann. »Gut geschlafen?«

»Wunderbar«, sage ich. »Wie ein Baby.«

»Ich dachte, du wärst auf gewesen.«

»War ich nicht.«

»Wohin gehst du?«

»Sibirien, mit dem Bus.«

»Nimm dein Handy mit!«

Und dann wendet sie sich wieder ihrer Unterhaltung zu, ohne auch nur zu begreifen, dass ich selbst dann kein Handy hätte, wenn ich dafür bezahlt würde.

Fakt ist:

Handys sondern Radiofrequenzenergie ab, eine Form nichtionisierender elektromagnetischer Strahlung. Warum das Risiko eingehen?

Randbemerkung:

Wenn man ans Telefon geht, dann ist da in der Regel am anderen Ende jemand, der reden will. Warum das Risiko eingehen?

Sie gibt sich Mühe, Mom. Das tut sie wirklich. Das ist so ihre Art. Allerdings ist es für Dad – Gordon – definitiv zu spät. Es ist Sonntagnachmittag, und wir stehen neben dem Range Rover, dem Jaguar XL Supersport und dem nach Sonderwünschen ausgestatteten Ford F-150 Pick-up, den Dad so gern fährt, weil es ihn an seine »Wurzeln« erinnert. Dad ist vermutlich gerade erst von der Tour mit seinem Titanrad zurückgekommen, und nachdem er seinen Unmut über die ganzen Autofahrer kundgetan hat, die nicht für einen gestürzten Radfahrer anhalten, stänkert er mindestens zehn Minuten über seine arme Jugend, weil er sich aus irgendeiner nostalgischen Laune heraus einen Handrasenmäher zugelegt hat.

»Nenn mir einen guten Grund«, meckert er, »weshalb ich einem Mexikaner zwölf Mäuse pro Stunde fürs Rasenmähen geben sollte, wenn ich einen Sohn habe, der den ganzen Tag nur herumhängt und nichts tut!«

Tatsächlich hänge ich nicht nur den ganzen Tag herum und tue nichts. Ich hänge herum und lese. Ich weiß gern Sachen, will aber nicht darüber reden.

Dad liest nicht und weiß auch nichts, er labert nur.

»Als ich so alt war wie du, da hab ich gearbeitet, Kleiner. Ich hatte nicht die ganzen Annehmlichkeiten, die du hast!«

Und so weiter und so fort. Irgendwann hat Dad – Gordon – für sich beschlossen, dass er alles, was wir besitzen, erarbeitet hat, und nach einer erfolgreichen Karriere im Baugeschäft, gefolgt von einer brillanten Investmentkarriere, beschloss er, sich eine Auszeit zu nehmen, den Kindern beim Wachsen zuzusehen und ein bisschen Baseball zu trainieren.

Anmerkung:

Baseball ist wohl das schwachsinnigste Spiel, das je erfunden wurde.

So etwa mit acht Jahren hat Dad mich in die Little League eingeschrieben. Und sie haben mich in diese bescheuerte Uniform gesteckt, zu der auch noch das gehört, was Aldous Huxley in seinem Dystopie-Roman »Schöne neue Welt« als »prole hat« (Prole-Mütze) bezeichnete. Prole, kurz für Proletariat. Was so viel heißt wie Schwachkopf. Jedenfalls haben sie mich, weil ich so ein widerwilliger Ballspieler war, als rechten Outfielder genommen, und so stehe ich nun dort, mit dem riesigen, steifen, nigelnagelneuen Handschuh, den Dad mir gekauft hat, und kann nur daran denken, wann ich endlich wieder nach Hause komme. Und dann, wie könnte es auch anders sein, trifft so ein dummes, dickes Kind den Ball, der durch das Infield fliegt und direkt auf mich zukommt. Und ich achte so überhaupt nicht auf das alles, und selbst wenn, dann wäre es mir egal, also fliegt er direkt an mir vorbei. Und meine ganzen sogenannten Mitspieler brüllen, ihre Eltern brüllen, und Dad, der, ja, »ein bisschen Baseball trainiert« und in seiner Baseballuniform noch lächerlicher aussieht als ich, brüllt ebenfalls.

»Billy, was ist nur los mit dir? Verdammt noch mal, Billy! Schnapp dir den verdammten Ball!«

Das einzig Vernünftige ist, sie alle zu ignorieren, und genau das mache ich auch. Ich stehe einfach nur da und sehe zu, wie das dumme, dicke Kind um die Bases herumrennt.

Und jetzt bin ich 17, stehe in der Garage, und nichts hat sich wirklich verändert. Dad brüllt immer noch.

»Himmelherrgott noch mal, Billy, hörst du mir überhaupt zu? Passt du auf? Hast du ein verdammtes Wort gehört, das ich gesagt habe?«

»Dreißig«, sage ich.

»Was?«

»Fürs Rasenmähen. Ich will dreißig Dollar die Stunde. Und mindestens drei bezahlte Stunden.«

Das nennt man Kapitalismus.

Dad schnaubt und verzieht das Gesicht, drückt damit aus: »Du bist so bescheuert, dass du fast schon witzig bist.« Diesen Gesichtsausdruck bekommt er bei Mom – Linda, seiner Frau, meiner Mutter – sehr häufig.

Das nennt man Spott.

»Sonst noch was, Eure Majestät?«

Ich starre auf den Rasenmäher. Den Handrasenmäher, mit dem er – Gordon – sich nicht einmal die Zehennägel schneiden würde.

Ein paar Stunden später bin ich in unserem Garten, der üppig, grün und wunderschön ist, und sitze auf dem brandneuen Rasentraktor, den wir gegen den Handrasenmäher eingetauscht haben. Dad ist jemand, der jederzeit etwas Mechanisches aufrüstet und das dann als gute Investition bezeichnet. Und vielleicht weil mich dieser Gedanke ärgert, vielleicht aber auch, weil es wirklich keine schlechte Idee wäre, wenn ich einen Rasenmäher schieben würde, geht mein Weg willkürlich, planlos über den Rasen, und hinter mir bleiben wilde Streifen von ungemähtem Gras stehen.

»Billy, verdammt, was ist nur los mit dir? Himmel noch mal, Billy!«

Ich hasse Geld. Menschen, die nur Geld machen, machen nichts.

Trotzdem.

Geld kommt für das Schlagzeugzimmer auf.

2. Kapitel

Das Schlagzeugzimmer.

Das Schlagzeugzimmer ist unten im Haus. Man könnte diesen Bereich Keller nennen, würde ein Keller über Parkettfußboden, Sockel- und Deckenleisten sowie verputzte Wände verfügen. Dad hat das Schlagzeugzimmer mit professioneller Schalldämmung versehen lassen, nicht nur weil ihn der Lärm in den Wahnsinn trieb, sondern auch weil er überzeugt war, dass es das Sediment in den guten Bordeauxflaschen aufwirbelte, die er kurz entschlossen gekauft hatte, um sie in dem begehbaren, klimatisierten Weinkeller zu lagern, der zum Haus gehört.

Mein Schlagzeug ist aus der Serie Pearl Masterworks. Black pearl. Mit zwei Bass-Drums, einer Snare-Drum, 30 Zentimeter Durchmesser, von Tama Warlord Titan, vier Hänge-Toms und zwei Stand-Toms, alle mit einem Abstand von zwei Intervallen gestimmt. Es verfügt über sechs Becken von Zildjian: zwei Ride-Becken, zwei Crash-Becken und ein Hi-Hat.

Mein Soundsystem ist ein Lyngdorf TDAI2200 Integrated Amp und Onkyo CS5VLSACD/CD-Spieler, den man in ein Pioneer S4EX Lautsprechersystem stöpselt.

Schlagzeug-Karaoke.

Das allererste Konzert bestand vermutlich aus Leuten, die am Lagerfeuer Hölzer aufeinanderschlugen. Die Rhythmen folgten den Vorlagen in der Natur um sie herum – Wind, Regen, trampelnde Hufe –, und mit diesen Rhythmen erfuhren sie Ekstase.

Was sind meine Vorlagen?

Speed Metal. Trash. Ska Punk. Progressive Rock. Was oder wer auch immer mich antreibt. Neil Peart. Mike Portnoy. Shannon Leto von Thirty Seconds to Mars. Danny Carey von Tool. Stewart Copeland von The Police, allein wegen seiner Präzision. Mein Lieblingsschlagzeuger ist aber schon immer Jimmy Sullivan von Avenged Sevenfolds, auch als Reverend Tholomew Plague oder The Rev bekannt. Gestorben an einer Überdosis Drogen und Alkohol im Alter von 28 Jahren.

Da ist es schon besser, bis zum Abkratzen Schlagzeug zu spielen.

Der schallgedämmte Raum ist klein, abgeschottet und heiß, und es dauert nicht lange, bis ich schweißnass bin. Häufig ziehe ich mich bis auf die Unterwäsche aus, manchmal auch alles. Ich bekomme Blasen an Händen und Füßen, sie bluten, und der Schweiß tropft auf die Schlagzeugfelle. Schlagzeugspielen kommt für mich dem Zustand geistiger Leere am nächsten.

Für andere würde ich niemals spielen.

3. Kapitel

Billy! Hey Billy!«

Just an diesem Sonntagmorgen, als ich auf der Ufermauer sitze und »Walden oder Leben in den Wäldern« von Henry David Thoreau lese, den ich für einen prätentiösen, pedantischen, scheinheiligen, selbstgefälligen und schwachsinnigen Typen halte, ruft das hochgewachsene, schlanke Mädchen mit den langen, leuchtend roten Haaren und den grünen Augen nach mir. Sie steht oben auf der Straße, über der Ufermauer. Sie trägt eine kurze Laufhose und ein Sporttop, war wohl gerade beim Joggen und ist jetzt stehen geblieben. Sie winkt, hüpft auf der Stelle, wie Läufer das machen, während sie darauf warten, entweder ohnmächtig zu werden oder dass die Ampel auf Grün schaltet.

Meine Hand wandert automatisch nach oben, um meine rechte Gesichtshälfte zu verbergen, wie sie es immer tut, wenn ich aufschrecke oder überrascht werde. Ein Feuermal ist ein rötlich bis violettes Geburtsmal, verursacht durch erweiterte Kapillaren in der Haut. Meines fängt direkt rechts neben dem Auge an und erstreckt sich wie ein Fleck fast über meine gesamte Wange hinunter.

Das Mädchen mit dem langen, leuchtend roten Haar und den grünen Augen zeigt auf sich selbst.

»Gretchen! Gretchen Quinn! Wir sind wieder hier!«

Fakt ist:

Schock ist die Antwort im sympathischen Nervensystem des Körpers. Das Herz klopft. Der Atem stockt. Blutgefäße im Hirn ziehen sich zusammen und lassen Funken sprühen.

Das rothaarige Mädchen lächelt wieder. Sie winkt mir noch einmal zu. »Wir sehen uns in der Schule!« Und dann ist sie wieder weg, läuft weiter. Sie macht wunderschöne, lange Schritte.

Ich lasse die Hand sinken. Die eine Gesichtshälfte pulsiert und fühlt sich heiß an. Am liebsten hätte ich jetzt einen Teich, zu dem ich davonlaufen könnte.

Ich hasse es, wenn Leute etwas von einem erwarten. Ich hasse es einfach nur.

4. Kapitel

Laßt, die ihr eingeht, jede Hoffnung fahren.«

Dante Alighieri schrieb »Die göttliche Komödie« 1308. Der berühmteste Teil schildert die Reise des Dichters durch die neun Höllenkreise. Er hat das falsch verstanden.

Highschool ist die Hölle.

High School High ist eine öffentliche Schule. Ursprünglich wollten Mom und Dad mich auf diese supertolle private Highschool schicken, die um die fünfzig Riesen pro Jahr kostet und auf der die Schüler Schuluniform tragen, aber ich weigerte mich. Ich war bereits auf einer supertollen privaten Middle School gewesen und hatte es einfach nur gehasst. Von selbstvergessenen, hormongeladenen Vollpfosten umgeben zu sein ist schon schlimm genug. Doch bei selbstvergessenen, hormongeladenen Vollpfosten in identischen Blazern, Hosen und Karoröcken war ich einfach nur versucht, einen Strommast hochzuklettern und mich abzumurksen.

Natürlich gibt es an der ollen High School High immer noch viele betuchte, hochnäsige Teenies. Und die, die es nicht sind – von denen die meisten mit dem Bus kommen und ignoriert werden, die sozialen Mutanten, die Mexikaner und die schwarzen Jugendlichen, die angenommen wurden, um Football und Basketball zu spielen –, wünschen, sie wären es.

Da ich selbst dann keinen Führerschein bekäme, wenn man ihn einfach so verteilen würde, fahre ich mit dem Skateboard zur Schule. Für mich ist das nicht mehr als ein annehmbares Transportmittel. Sollten Sie mich jemals sehen, wie ich auf einem Parkplatz abhänge und Ollies mache oder wie ich versuche, mir den Sack abzuquetschen, indem ich seitlich mit dem Board über ein Geländer rutsche, also ganz ehrlich, dann knallen Sie mich bitte ab.

Zugegeben, ab und an spiele ich das Feiglingsspiel.

Es geht folgendermaßen: Man wartet oben auf einem ansehnlichen Hügel, bis unten ein Auto auftaucht. Kurz denkt man über die Tatsache nach, dass sich das Rad als runde Vorrichtung um die eigene Achse dreht. Es ist eine der ältesten und wichtigsten Erfindungen der Menschheit. Man stößt sich ab, fährt mitten auf der Fahrspur nach unten, auf der einem das Auto entgegenkommt. Um sich einzugrooven, schwenkt man leicht von links nach rechts. Das Auto kommt näher, und für gewöhnlich hupt der Fahrer dann. Also runter in die Hocke, schneller werden. Das Auto schert aus. Man selbst hinterher. Es will zurück. Zu spät. Man knallt gegen den Kühlergrill, schleudert gegen die Windschutzscheibe, die durch das Gewicht des aufprallenden Körpers zersplittert. Man nimmt wahr, dass der Fahrer schreit, während man über das Dach segelt und durch die Luft fliegt, nimmt wahr, wie die Straße unter einem dahinfliegt, nimmt wahr, wie uneben sie ist und wie schmerzhaft der Aufprall für die bereits gebrochenen Knochen sein wird.

Das ist natürlich nicht im Entferntesten das, was passiert.

Entweder bleibt das Auto stehen, und man kurvt darum herum, oder das Auto weicht aus, und man fährt geradeaus weiter. In beiden Fällen hat man gewonnen. Wirklich bescheuert. Sogar durchgeknallt. Aber die Sache ist nun mal die: Mit etwa 14 Jahren wird das menschliche Wesen unzurechnungsfähig. Ehrlich, sie haben da Tests gemacht. Die Hirnstromwellen eines Teenagers sind dieselben wie bei einem Psychotiker. Man ging immer davon aus, es handle sich hierbei um einen vorübergehenden Zustand und dass es wieder im Lot wäre, sobald man es in die Zwanziger geschafft hätte. Doch es fing mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts an, hauptsächlich aufgrund der schädlichen Auswirkungen weltweiter Nachrichtenübermittlung, ganz zu schweigen von iPod, Netflix und der Saga »Bis(s) zum Morgengrauen«, dass junge Leute in die Pubertät kamen und es nicht wieder heraus schafften. Zehn Prozent aller Teenager heutzutage werden Medikamente gegen Depressionen verschrieben. Acht von hunderttausend Teenagern begehen Selbstmord. Sechzehn Prozent aller Teenager spielen ernsthaft mit diesem Gedanken. Wir, als Generation, sind ein Haufen geistesgestörter, kontaktarmer Neurotiker, dazu bestimmt, ein langes Leben des internetabhängigen Wahnsinns voller Selbstmedikation zu führen. Ich bin nicht unempfänglich für Statistiken, betrachte es aber als persönliche Herausforderung, mich so gut es geht gegen die Psychose meiner Generation zur Wehr zu setzen.

Und so gehe ich vor:

Zunächst einmal mache ich mich nicht beliebt. Das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Berühmtheit, basierend auf fraglichen Leistungen, ist eine gefährliche Droge. Nein. Besser Aufmerksamkeit vermeiden. Keine Wellen schlagen. Unter dem Radar bleiben. Nichts sagen, ehe man angesprochen wird, und dann so wenig wie möglich. Nichts freiwillig machen. Nirgends mitmachen. Zweier und Dreier bekommen, keine Einser. Niemals die Hand heben, und wenn man aufgerufen wird, alle Fragen mit einem verwirrten Gesichtsausdruck beantworten. Vom Licht wegrennen. Sich an den Schatten halten. So gut man kann aus der Schusslinie gehen.

Das funktioniert nicht immer.

»Du hast dich nicht fürs College beworben.«

Es ist die zweite Woche nach den Sommerferien, und ich wurde ins Beratungszimmer gerufen. Miss Barber, die Beratungslehrerin in diesem Jahr, ist neu. Sie ist jung, in gewisser Weise attraktiv und glaubt offenbar, etwas verändern zu können.

Darüber kommt sie noch hinweg.

Momentan hat sie meinen Notenspiegel vor sich auf dem Bildschirm, und ich bin gefragt.

»Also, warum ist das so?«, fragt sie.

»Ich dachte, ich nehme mir erst mal eine Auszeit«, erwidere ich.

»Ich habe den Eindruck, das hast du bereits gemacht«, entgegnet sie. »Lesen und Mathe auf College-Niveau in der vierten Klasse. Tolle Ergebnisse in der fünften. Dann kommst du in die sechste und gehst völlig unter.« Sie wirkt gar nicht so sehr verwundert als vielmehr misstrauisch. »Magst du mir das erklären?«

»Es wurde schwieriger.«

»Mmm«, sagt sie. Das ist eine Möglichkeit, etwas zu sagen, ohne wirklich etwas zu sagen.

Eingehend betrachtet sie den Bildschirm und schaut dann zu mir, lässt den Blick aber nicht auf meinem Gesicht verweilen, weil sie mich nicht anstarren will. Eine von den Höflichen.

Man beachte:

Unbewusst distanzieren wir uns von Verunstaltung, selbst dann, wenn wir wissen, dass es nicht ansteckend ist.

»Irgendwelche Ideen, was du gern machen möchtest, irgendwelche Pläne für die Zukunft?«, fragt Miss Barber.

»Ich würde gern eine tiefe Höhle finden und mich die nächsten achtzig Jahre darin verkriechen«, sage ich.

Tatsächlich sage ich das nicht.

»Ich weiß es noch nicht. Aber ich arbeite daran.«

Eigentlich würde ich gern sagen, dass es völlig lächerlich ist, Pläne für die Zukunft zu machen, egal für welche Zukunft, insbesondere aber für die, die für 2050 vorhersagt, die Weltbevölkerung würde zurückgehen und so stark im Sinken begriffen sein, als spränge sie von einer Klippe. Und das wird so kommen, weil die Leute bis 2030, dank unkontrollierter Geburtenraten, bankrotter Wirtschaftssysteme und dem weltweiten Mangel an natürlichen Ressourcen, frischem Wasser und Essen, sehr damit beschäftigt sein werden, einander umzubringen.

Noch so etwas, worauf man sich freuen kann.

Wieder macht Miss Barber »mmm«. Sie lehnt sich in ihrem Stuhl nach hinten. Greift nach einem Bleistift. Sieht mich an, als wäre ich die Frage, die sie beantworten muss. »Und wie läuft es zu Hause so?«, fragt sie. Als wäre das eine beiläufige Frage, kein voll aufgeladener Todesstrahl.

»Gut«, sage ich. »Richtig großartig.«

»Kommst du mit deinen Eltern klar?«, fragt sie.

»Mmmhmm«, sage ich. Das ist eine Variante zu »mmm«.

»Du bist der einzige Teenager, den ich kenne, bei dem das so ist«, meint sie. Miss Barber schaut kurz nach unten, dann wieder zu mir hoch, und ich weiß genau, was jetzt kommt.

»Darf ich mich nach deiner Schwester erkundigen?«

Dorie.

Ich bin 11, befinde mich in einem Krankenhauszimmer, und meine Zwillingsschwester Dorie liegt in einem Krankenhausbett. Auch wenn sie die Haare durch die Chemo verloren hat, ist sie wirklich wunderschön. Sie ist blass, fast durchscheinend, makellos. Wie eine Dresdner Porzellanpuppe.

Anmerkung:

Eine Dresdner Porzellanpuppe ist eine kleine Sammelfigur, mit einem Körper aus Stoff, einem Kopf aus unglasiertem Porzellan und Augen aus Glas. Dresden ist eine Stadt in Deutschland, die gegen Ende des Zweiten Weltkriegs von den alliierten Streitkräften bombardiert wurde. Mindestens hunderttausend Menschen starben. Die meisten davon waren Zivilisten. Die meisten Zivilisten waren Frauen und Kinder.

Randbemerkung:

Porzellan brennt nicht. Menschen schon.

Dorie öffnet die Augen. Es ist absurd, wie sehr sie strahlen. Das ist wegen des Fiebers. Sie sieht mich und lächelt ihr Dorie-Lächeln.

»Hey Billy«, flüstert sie.

Akute lymphatische Leukämie ist der am weitesten verbreitete Typ Leukämie bei Kindern.

»Mom und Dad sagen, du wirst mir helfen«, sagt Dorie.

Eine Knochenmarktransplantation ersetzt erkrankte Blutzellen durch gesunde Zellen eines kompatiblen Spenders. Zweieiige oder dizygotische Zwillinge sind häufig, aber nicht immer kompatibel. Anscheinend passe ich richtig gut.

»Du musst das nicht machen, wenn es weh tut«, sagt sie.

»Ich will aber. Ich will, dass es dir besser geht.«

»Ich auch«, seufzt Dorie. Sie streckt mir die Hand hin, und ich ergreife sie. Ich halte ihre Finger fest in meiner Hand.

Mom erzählt, Dorie und ich kamen händchenhaltend zusammen aus ihrem Bauch. Dorie kam als Erste und hat mich sanft, aber bestimmt hinter sich hergezogen. Ich glaube das. Dorie war schon immer die Mutige von uns.

»Billy?«

Ich schaue auf. Miss Barber starrt mich an. Ich weiß nicht, wie lange sie schon auf eine Antwort wartet. Meine eine Gesichtshälfte fühlt sich kalt und taub an, und meine Stimme klingt, als käme sie von weit her, auch für mich.

»Ja?«

»Wir waren gerade bei deiner Schwester.«

»Ja.«

Unsicher blickt Miss Barber in ihre Unterlagen. »Wenn ich das richtig sehe, war sie krank?«

»Ja.«

»Geht es ihr jetzt besser?«

Als würden sich die Menschen immer erholen.

»Sie ist jetzt tot.«

Nur manchmal tun sie das eben nicht.

»Das tut mir so leid.«

Das sagen die Leute für gewöhnlich immer.

»Schon okay.«

Ich hätte sie nur retten sollen.

5. Kapitel

Zu Moms – Lindas – merkwürdigen Eigenheiten gehört es, darauf zu bestehen, dass wir mehrmals in der Woche als Familie zusammen zu Abend essen.

Die Haushälterin kocht etwas, bevor sie geht; Mom deckt den Tisch, zündet die Kerzen im großen Esszimmer an und serviert das Essen der Haushälterin, wie Schweinekotelett in grüner Chilisoße – was übrigens richtig gut ist –, als hätte sie es selbst gekocht. Dad – Gordon – sitzt am Kopfende des Tisches, eine irrsinnig teure Flasche Cabernet vor sich, und schwenkt das Weinglas, als wüsste er genau, was er da tut. Mom und ich sitzen links und rechts von ihm. Manchmal versuchen wir sogar, eine angenehme Unterhaltung zustande zu bringen. Das kann ganz nett sein, wirklich. Wenigstens ist es ein netter Versuch.

Aber heute ist einer jener Abende, an denen Mom sich räuspert, uns anlächelt und man weiß, dass der Abend ein Desaster wird.

»Also«, fängt Mom an. »Hatte einer von euch heute einen interessanten Tag?«

Dad und ich blicken einander rasch an. Ich glaube nicht, dass Dad jemals interessante Tage hat, und falls doch, dann nicht auf die Art interessant, dass er Mom davon erzählen würde. Um sicherzugehen, sagt er deshalb jetzt nichts. Ich folge seinem Beispiel und sage auch nichts.

»Na gut«, sagt Mom. »Wie wär’s damit? Was ist das Beste und das Schlechteste, was jedem von uns heute passiert ist?« Mom versucht, fröhlich auszusehen. Ganz offensichtlich hat sie diese Fragestellung von einer Freundin, die sie vermutlich wiederum von einer Nachmittags-Talkshow hat, in denen Frauen ihre Gefühle erörtern.

Dad, der es hasst, Gefühle zu erörtern, vor allem Moms, steckt die Nase in sein Weinglas und schnüffelt. Das nennt man »das Bouquet einfangen«. Es ist eine ganz gute Methode, nicht zuletzt um Zeit zu gewinnen.

»Na gut«, sagt Mom, noch immer ganz umgänglich. »Ich fange an. Betsy Mirrens hat sich das Bein gebrochen und kann sechs Wochen lang nicht Tennis spielen.«

Dad runzelt die Stirn. »Betsy wer?« Man bekommt den Eindruck, dass er sie nicht leiden kann, wer auch immer sie ist.

»Die Mirrens.« Mom klingt ungehalten. »Wir waren auf so vielen Dinnerpartys von ihnen.«

Dad zuckt mit den Schultern. »Wir machen nichts anderes, als Leute auf beschissenen Dinnerpartys zu treffen.« Er nimmt einen Schluck Wein und stimmt ein kehliges Gurgeln an. Das nennt man »belüften«. Belüften bedeutet, Sauerstoff hinzufügen. Sauerstoff setzt Veränderungen in Gang.

Mom, die es nicht mag, wenn Dad sich so unflätig ausdrückt, sieht allmählich etwas angefressen und frustriert aus. Ich befinde, es ist an der Zeit, ihr beizustehen.

»Und was ist das Beste?«, frage ich.

Bingo. Mom sieht erfreut aus.

»Danke, dass du mich fragst. Das Beste ist …« Sie macht eine kunstvoll inszenierte Pause. »Dr. Knight hat mir heute beste Gesundheit bescheinigt.«

Jetzt sehen Dad und ich uns wirklich an.

Es ist nämlich so:

Vor etwa zweieinhalb Jahren ließ Mom eine Vorsorgeuntersuchung machen, und man fand einen Knoten in ihrer linken Brust. Nach Dorie waren das mal so richtig bescheuerte Neuigkeiten. Man führte eine Biopsie durch, stellte fest, dass es sich um Krebs handelte, nahm eine Lumpektomie vor und entfernte auch ihre Lymphknoten. Mom war mitten in der Hormontherapie, als man einen weiteren Knoten entdeckte. Dieses Mal wurde eine Mastektomie durchgeführt, bei der man ihre ganze Brust amputierte, und obwohl gleichzeitig ein Brustaufbau vorgenommen wurde, war sie deswegen fix und fertig. Dieses Mal folgten sowohl Chemo- als auch Hormontherapie für sie. Sie verlor fast ihre ganzen Haare. Und sie musste sich viel übergeben.

Wie Dorie.

Die letzten acht bis zehn Monate hat Mom wieder ziemlich wie ihr altes Ich ausgesehen und auch so gewirkt, was schön war, denn das machte es für Dad und mich leichter zu vergessen, was sie durchgemacht hatte.

»Ist er sich sicher?«, fragt Gordon. Als könnte er es nicht ganz glauben.

»So sicher, wie man sich bei solchen Dingen nur sein kann«, erwidert Mom. Sie nimmt einen Bissen Schweinekotelett. Kaut gewissenhaft. Schluckt. Wischt sich den Mund mit der Serviette ab.

»Und, sonst noch jemand?«, will sie wissen. »Das Beste, das Schlimmste?«

Dad seufzt. »Ich habe keine Lust auf dieses bescheuerte Spiel.« Er schiebt seinen Teller zur Seite und schenkt Wein nach.

Mom sieht aus, als hätte er sie geschlagen. »Na gut«, sagt sie, ihre Stimme klingt jetzt angespannt, forciert. Sie wendet sich mir zu. »Billy?«

Ich beschließe zu lügen. Ehrlich, das geht so verdammt einfach.

»Mir ist nichts Schlimmes passiert«, sage ich, weil ich ihnen nicht von Miss Barber erzählen werde. »Aber das Beste ist, dass ich hier sitze und mit euch zu Abend esse.«

Mom strahlt. Sie sieht zufrieden aus. Wirklich zufrieden. Ebenso Dad. Er lächelt sogar. »Wenn das der Fall ist, Kleiner, dann brauchst du wirklich ein paar neue Freunde.«

Bingo.

Alle grinsen und kichern, als wäre das das Letzte auf der Welt, was ich brauche. Wer braucht denn schon mehr Freunde, wenn man wie ich ganz offensichtlich so viele hat, dass ich sie nicht mehr zählen kann? Wer braucht schon Freunde, wo wir doch uns haben?

»Tatsächlich ist mir heute sogar etwas Lustiges passiert«, sagt Dad.

Es ist überhaupt nicht lustig, aber wir drei haben eine gute Zeit oder zwei von uns tun zumindest so. Und dann sitzen wir während des restlichen Essens da, größtenteils schweigend, nehmen Sauerstoff auf, setzen Veränderungen in Gang. Was auch immer passiert, wer kann das schon sagen.

6. Kapitel

Aus irgendeinem Grund fragt Mom mich für gewöhnlich nach dem Abendessen, wenngleich einige Zeit später, ob ich demnächst zu Bett gehen werde.

»Klar«, sage ich, stimmt aber nicht.

»Schlaf gut«, sagt Mom.

»Bestimmt«, sage ich, stimmt genauso wenig.

Tatsächlich schlafe ich nicht viel, und Mom weiß das auch. Gelegentlich ein paar Stunden nachts. Manchmal überhaupt nicht. Ich versuche es, aber ich schlafe einfach nicht. Das habe ich seit Dories Tod nicht mehr. Das ist ein Problem.

Fakt ist:

Insomnie bezeichnet die Schwierigkeit, einzuschlafen und am Stück durchzuschlafen. Erlernte Insomnie nennt man es, wenn man besorgt ist, nicht schlafen zu können, primäre Insomnie, wenn man keinen Grund hat, nicht zu schlafen, und chronische Insomnie ist jede Form von Insomnie, die länger als einen Monat anhält. Schlafangst ist, wenn man schon von vornherein Angst hat, schlafen zu gehen. Ich habe das komplette Paket. Ebenso wie die meisten in eine psychiatrische Anstalt eingewiesenen Patienten.

Noch so etwas, worauf man sich freuen kann.

Heute Abend, nachdem Mom und Dad zu Bett gegangen sind, gehe ich nach unten ins Wohnzimmer, das wir nie gemeinsam nutzen, und sehe mit Dorie im Nacken fern, bis sehr spät in die Nacht, ohne jemals zu lange bei einer Sendung zu verweilen. Ich habe den Ton leise gestellt. Manchmal schalte ich ihn ganz aus. Gegen vier gehe ich die Treppe wieder nach oben. Ich liege im Bett. Vielleicht döse ich ein bisschen. Wenn Mom mich am nächsten Morgen fragt, wie ich geschlafen habe, sage ich ihr, was ich ihr immer sage.

Wie ein Baby.

7. Kapitel

Hammurabi!«

Es ist Donnerstag, Geschichte in der sechsten Stunde, die Rossbreiten, und der Lehrer, Mr. Monaghan, weiß, dass er mit dem Schiff untergeht.

»Hammurabi herrschte über das Babylonische Reich bis zu seinem Tod 1750 vor Christus. Und was hat er gemacht? Weiß das jemand?«

Keiner schenkt ihm die geringste Beachtung. Mr. Monaghan, klein, dünn, vermutlich homosexuell, einer der wenigen männlichen Lehrer an der High School High, die jeden Tag eine Krawatte tragen und der die Stimme wie ein Tourist erhebt, der glaubt, schreiend würde man ihn in einer anderen Sprache besser verstehen.

»Er hat Gesetze geschaffen, Leute! Den Codex Hammurabi. Die Grundlagen für …«

Während Mr. Monaghan sich umdreht, weitergeht und Richtung Decke doziert, sehe ich mich um. Die achtundzwanzig Teenager sehen aus, als würden sie einen Haufen Langeweile kacken. Als würden ihre Jeans, Röcke und Unterhosen an ihren Knöcheln hängen und sie mit dem verzerrten Gesichtsausdruck derer, die an Verstopfung leiden, auf der Toilette sitzen. Das kann natürlich zum Teil daran liegen, dass keiner außer mir die Hausaufgaben gemacht hat. Und ich gebe nicht zu, dass dem so ist.

»… 282 Gesetze, geschrieben auf zwölf Tontafeln in … na, weiß es einer? Welche Sprache?«

Wenn Mr. Monaghan auf eine Antwort wartet, dann kann er sehr lange warten.

»In Akkadisch, Leute! Der Sprache Babylons! Der Grundlage der modernen Zivilisation!«

Er könnte genauso gut akkadisch sprechen. Wenn ein Schwachkopf eine Anschuldigung gegen einen anderen Schwachkopf vorbringt und der Schwachkopf sich in den Fluss stürzt, dann darf sich der erste Schwachkopf sein Haus aneignen. Was für eine Grundlage für die Zivilisation. Vielleicht sind die Menschen schon immer unzurechnungsfähig gewesen.

Und jetzt, gerade rechtzeitig, bevor wir alle einen Suizid begehen, klopft es an der Tür. Mr. Monaghan seufzt. Er sieht entmutigt aus. Es muss einen Lehrer wahnsinnig machen, so viel Zeit damit zuzubringen, etwas zu unterrichten, was keinen wirklich interessiert. Das Studium des alten Babylons bietet einem natürlich auch nicht gerade viele Wahlmöglichkeiten für einen anderen Job.

Mr. Monaghan durchquert den Raum vor der Klasse, öffnet die Tür und geht auf den Gang hinaus. Wir alle atmen erleichtert auf. Vielleicht kommt er ja nicht zurück. Doch dann steckt Mr. Esposito, der Direktor der Schule, den Kopf ins Klassenzimmer, runzelt die Stirn, schürzt die Lippen und sieht uns aus zusammengekniffenen Augen an. Als wäre er ein unzufriedener Polizeibeamter, der versucht herauszufinden, ob wir es schaffen, ihm den Tag zu retten. Scheinbar nicht, denn nach einem Moment verzieht er sich wieder. Man kann ihn und Mr. Monaghan miteinander murmeln hören. Ich sehe, wie ein paar Unterlagen von einem zum anderen gereicht werden.

»Ja, gut, kommen Sie rein«, sagt Mr. Monaghan. Er kommt zurück ins Klassenzimmer. Mit dem Typen.

Eine Welle der Neugierde flutet durch den Raum.

Der Typ ist groß. Er trägt schwarze Jeans und ein RAGEAGAINSTTHEMACHINE-T-Shirt mit abgeschnittenen Ärmeln, dazu schwere schwarze Motorradstiefel. Jeans, T-Shirt und Stiefel sehen wie eine Uniform an ihm aus. Sein schwarzes Haar ist irgendwie lang und wellig, hat unterschiedliche Längen. Im linken Ohr und in der rechten Augenbraue hat er ein Piercing.

Das hatte Hammurabi vielleicht auch.

An seinem sehnigen rechten Unterarm windet sich ein Stacheldrahttattoo hinunter.

Stacheldraht bedeutet Eingesperrtsein.

Sein linker Unterarm ist mit leuchtend bunten Blumentattoos bedeckt.

Blumen sind das Symbol der Jugend, des Lebens und des Sieges über den Tod.

Er trägt ein aus Draht und Leder geflochtenes Band lose um den Hals. Daran hängt ein Skorpion aus Metall.

Das Amulett schützt seinen Träger vor Schaden.

»Leute«, sagt Mr. Monaghan, »ein neuer Schüler kommt heute zu uns. Das ist …«, er liest es von den Unterlagen ab, »Willard Twomey.« Ein paar Schwachköpfe in der Klasse kichern bei diesem Namen. Der Typ scheint das nicht zu bemerken.

»Setzen Sie sich, Mr. Twomey«, sagt Mr. Monaghan. »Wir bringen Sie später schnell auf den letzten Stand.«

Willard Twomey geht den Mittelgang hinunter und an mir vorbei. Er nimmt zu niemandem Blickkontakt auf. Wie radargesteuert schreitet er über ein ausgestrecktes Bein. Wieder kichern ein paar Schwachköpfe in der Klasse. Willard Twomey verzieht keine Miene.

Nichts von dem passiert gerade wirklich, und falls doch, dann ist es ihm völlig egal.

8. Kapitel

N