3,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

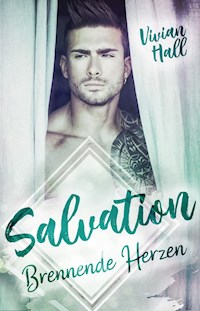

Cathy Kilbourne ist süß, ich bin es nicht. Natürlich muss sie auch noch die Tochter des Schuldirektors sein und für alles stehen, worum ich normalerweise einen großen Bogen mache. Wären da nicht ihre verführerischen Lippen, die mich um den Verstand bringen. Ich begehe den Fehler, sie zu küssen und schon stellt sie meine Welt auf den Kopf. In ihrer ist kein Platz für einen Bad Boy wie mich, doch sie fordert mich heraus und je mehr ich mich gegen dieses süße Geschöpf wehre, umso mehr verfalle ich ihr. Doch unsere Liebe erfordert Mut und vielleicht ist der Preis für ein gemeinsames Glück am Ende doch zu hoch. Neuauflage wegen Rechterückgabe unter gleichem Titel, aber mit neuem Cover.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Epilog

Vivian Hall

Salvation:

Brennende Herzen

Vivian Hall

SALVATION:

BRENNENDE HERZEN

Erotischer Roman

© Vivian Hall

Impressum: Vesna Coenen, Höhenstr. 40, 89584 Ehingen

© Covergestaltung: A&K Buchcover

Korrektorat: Karin Ehrle

Sämtliche Personen in diesem Roman sind frei erfunden. Dieses eBook darf weder auszugsweise noch vollständig per E-Mail, Fotokopie, Fax oder jegliches anderes Kommunikationsmittel ohne die ausdrückliche Genehmigung des Verlages oder der Autorin weitergegeben werden.

„Die Zukunft gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit ihrer Träume glauben.“

Eleanor Roosevelt

Cathy Kilbourne ist süß, ich bin es nicht. Natürlich muss sie auch noch die Tochter des Schuldirektors sein und für alles stehen, worum ich normalerweise einen großen Bogen mache.

Wären da nicht ihre verführerischen Lippen, die mich um den Verstand bringen. Ich begehe den Fehler, sie zu küssen und schon stellt sie meine Welt auf den Kopf. In ihrer ist kein Platz für einen Bad Boy wie mich, doch sie fordert mich heraus und je mehr ich mich gegen dieses süße Geschöpf wehre, umso mehr verfalle ich ihr.

Doch unsere Liebe erfordert Mut und vielleicht ist der Preis für ein gemeinsames Glück am Ende doch zu hoch.

Kapitel 1

Ich träumte in letzter Zeit oft dasselbe. In diesen Träumen ging es nicht um scharfe Bräute mit sensationellen Titten, auch nicht um schnelle Sportwagen oder darum, in einer Wanne mit Hundert-Dollar-Scheinen zu liegen. Nein, ich träumte von einem Fisch mit silbrig schuppiger Haut und riesigen Glupschaugen. Er schwamm in seinem mickrigen Süßwasserteich umher und verzehrte sich nach der unendlichen Weite des Meeres. Immer wenn er mich im Schlaf heimsuchte, konnte ich tief in seine Gedanken eintauchen und spürte seine Verzweiflung. Die Sehnsucht nach dem Ozean zermürbte ihn, lockte ihn, doch er konnte seinem verfluchten Tümpel nicht entkommen. Es war niemand da, der ihm heraushalf, und so war er dazu verdammt, bis an sein Lebensende dahinzuvegetieren und sich nach dem Unerreichbaren zu sehnen.

Dieser Traum besaß fatale Ähnlichkeit mit meinem Leben. Ein Seelenklempner hätte bestimmt festgestellt, dass dieser unglückliche Fisch eigentlich ich selbst war, und der kleine Tümpel symbolisierte meine Heimatstadt Milton Oaks. Hier wurde ich vor fünfundzwanzig Jahren geboren und dieses elende Kaff war wirklich der letzte Ort auf diesem Planeten, an dem ich eines Tages abkratzen wollte. Alles hier engte mich ein, ödete mich an. Ja, ich war ein Gefangener, genau wie dieses blöde Vieh aus meinen Träumen, und je älter ich wurde, umso mehr kotzte mich mein Leben an. Der Frust darüber erfasste mich wie ein Virus, vergiftete jeden einzelnen meiner Gedanken und mündete in einem stetigen, schmerzhaften Brennen in meiner Brust. Als würden mich Langeweile und Hilflosigkeit innerlich auffressen.

Heute war wieder so ein Tag. Die Zeit in der Werkstatt zog sich wie Kaugummi, außerdem herrschten in der Werkshalle höllische Temperaturen. Selbst fünf Minuten in diesem Brutkasten waren schon zu viel. Ich hatte genug und beschloss, draußen eine zu rauchen. Zwar erwartete mich dort keine Kühlung – es war seit Wochen relativ windstill und die trockene Hitze über Texas sorgte für Rekordtemperaturen im gesamten Bundesstaat –, aber zumindest konnte ich auf eine kleine Brise hoffen, die ein bisschen Erleichterung bringen würde.

Ich wischte mir die öligen Finger an meiner Jeans ab und schlich auf das geschlossene Schiebefenster zu, das die Werkstatt vom Büro meines Onkels trennte. Nach einem kurzen Blick hinein drückte ich mein Gesicht an die Scheibe und wartete darauf, dass Ambrose mich bemerkte. Klopfen würde nichts bringen. Er hatte schon vor Jahren ein schalldichtes Fenster einbauen lassen, weil er den Krach aus der Werkstatt während der Büroarbeit nicht ertragen konnte. Ich zählte stumm bis zehn, fixierte ihn und bildete mir ein, ich könnte ihn mit purer Gedankenkraft dazu bringen, endlich aufzusehen.

Ambrose saß hinter seinem überladenen Schreibtisch und sortierte die unzähligen Stapel von Angeboten, Rechnungen und sonstigem Papierkram. Der Deckenventilator über ihm arbeitete nur mit halber Kraft. Mein Onkel war eben ein alter Geizkragen und sparte, wo er konnte. Auf seiner Nase saß eine randlose Brille, ohne die sah er nicht besser als ein Maulwurf, trotzdem trug er sie aus purer Eitelkeit nur im Büro.

Abschätzend ließ ich meinen Blick über seine gekrümmt dasitzende Gestalt wandern, und mir fiel auf, wie stark er in den letzten Wochen abgebaut hatte. Sein Körper wirkte ausgemergelt. Ob er gesundheitliche Probleme hatte? Die Schulterknochen standen richtig hervor, auch seine Handgelenke und Finger kamen mir erschreckend hager vor. Sein Gesicht konnte ich im Moment nicht erkennen, es wurde von dem Blatt verdeckt, in dem er gerade las, doch über dem oberen Rand lugte ein Teil seines Bürstenhaarschnitts heraus. Das silbrig schimmernde Weiß stach in dem leicht abgedunkelten Raum fast unwirklich hervor.

Auf einmal ließ er das Schriftstück sinken. Jetzt konnte ich sein Gesicht gut erkennen. Runzelig und verbraucht, der optische Verfall schien unaufhaltsam. Kaum zu fassen, dass er vor zwanzig Jahren noch ein ziemlich attraktiver Kerl gewesen war. Genau wie mein alter Herr. Doch beide hatten im Verlauf ihres Lebens einfach zu viel gesoffen, und meinem Onkel sah man das heute deutlich an, auch wenn er sich nie in der Öffentlichkeit mit Alkohol zugeballert hatte, ganz im Gegensatz zu meinem Dad. Für den wurde die Flasche nach dem Tod meiner Mutter lebensnotwendig. Beinahe täglich ließ er sich volllaufen, um seinem Kummer zu entkommen, bis er eines Tages umkippte und an Herzversagen starb. Ehrlich gesagt hatte ich eine Scheißangst davor, eines Tages genauso zu enden wie er. Einsam und mit einer Flasche Whiskey als einzigem Trost in einem komplett vergeudeten Leben.

Mein Onkel hatte komischerweise mit der Sauferei aufgehört, als man mich seiner Obhut übergab. Wahrscheinlich müsste ich ihm dafür dankbar sein, aber irgendwie schaffte ich es kaum, irgendwas zu fühlen, wieso sollte ich also meine wenigen Emotionen ausgerechnet an ihn vergeuden?

Ambrose bemerkte immer noch nicht, dass ich ihn von der Trennscheibe aus beobachtete. Mit erschöpfter Miene rieb er sich den Nacken und blickte schließlich doch auf, direkt in meine Augen. Sein Gesichtsausdruck verfinsterte sich umgehend, und ich unterdrückte einen genervten Laut, obwohl er ihn gar nicht hätte hören können. Mein Anblick riss ihn grundsätzlich nicht zu Begeisterungsstürmen hin, ich war ihm lästig, und hätte ich nicht so ein Talent dafür besessen, wirklich jede kaputte Karre wieder zum Laufen zu bringen, hätte er mich wahrscheinlich gleich nach meinem achtzehnten Geburtstag zum Teufel gejagt. An diesem Tag endete nämlich seine Fürsorgepflicht mir gegenüber, der er nach dem Tod meines Vaters mehr oder weniger freiwillig nachgekommen war. Trotzdem kotzte es mich an, dass ich diesem alten Sack nie etwas recht machen konnte. Ich hatte wirklich seit Ewigkeiten nichts mehr angestellt und arbeitete mir in seiner verdammten Werkstatt den Buckel krumm. Wichser …

Mit düsterer Miene schob er einige Papiere zur Seite und stellte sich dabei so ungeschickt an, dass er beinahe einen Stapel mit Ordnern umschmiss, der viel zu nah am äußeren Rand des Tisches lag. Er konnte den wackelnden Turm gerade noch festhalten, bevor die Unterlagen auf dem grauen Linoleumboden landeten. Bedächtig rückte er den Stapel etwas mehr zur Mitte, stand dann schwerfällig auf und schlurfte schlecht gelaunt ans Fenster. Er drehte am inneren Hebel und schob es zur Seite.

„Was gibt’s denn?“, blaffte er mich unfreundlich an. „Hast du nichts Besseres zu tun, als mir beim Arbeiten zuzusehen?“ Sein Tonfall klang ätzender als Säure.

Manch anderer wäre wohl zusammengezuckt und mit eingezogenem Schwanz zurück zur Arbeit gekrochen, doch bei mir konnte er sich diesen Scheiß sparen. Es beeindruckte mich null. Mit einer Kopfbewegung deutete ich zum Ausgang.

„Ich brauch ’ne Pause. Geh kurz eine rauchen“, teilte ich ihm kurz angebunden mit und sah ihn abwartend an, überzeugt davon, dass er es mir aus reiner Bosheit verbieten würde, doch überraschenderweise blieb ein Protest aus.

„Na gut, aber mach nicht zu lange“, murrte er und zeigte mit dem Finger auf den VW, der mit offener Motorhaube mitten in der Werkstatt stand. „Die Kundin will den Wagen heute noch abholen, und ich habe keine Lust auf ihr Gezeter, sollte er bis dahin noch nicht fertig sein. Wenn du es nicht schaffst, dann kriegst du eine Stunde länger aufgebrummt. Ist das klar?“

Missmutig nickte ich, was hätte ich auch sonst tun sollen?

Ambrose ließ sich zu einem Grinsen hinreißen. Mein säuerlicher Gesichtsausdruck hob seine Laune wohl beträchtlich. „Ich schätze, das wird dich dazu motivieren, schneller zu arbeiten. Habe ich recht?“

Sein raues Lachen hörte sich an, als würde jemand über einen Haufen zerbrochener Glasscherben laufen. Ich unterdrückte den Wunsch, ihm den dürren Hals umzudrehen. Ambrose verhielt sich die meiste Zeit über wie ein gigantisches Arschloch, aber er war nun mal der einzige Verwandte, der sich überhaupt um mich gekümmert hatte, und damit schuldete ich ihm einen gewissen Respekt. Zugegeben, das fiel mir verdammt schwer, aber zumindest schaffte ich es, mir die meiste Zeit meine frechen Kommentare zu verkneifen, außer, er wurde besonders gehässig, dann hielt ich mich auch nicht zurück und gab ordentlich Kontra. Trotzdem hegte ich nicht den Wunsch, meine restlichen Verwandten kennenzulernen. Es gab noch irgendwo ein paar entfernte Cousins und Tanten, doch die interessierten sich einen Scheiß für mich. Sie waren damals noch nicht einmal zu Moms Beerdigung gekommen und wollten auch nichts mit einem heranwachsenden Jugendlichen zu tun haben, der mit seinem Vater sein letztes Elternteil verloren hatte. Ich brauchte sie nicht, niemanden, doch irgendwann würde auch Ambrose den Löffel abgeben und dann wäre ich völlig auf mich allein gestellt. Sosehr mich mein Onkel auch nervte, der Gedanke machte mir Angst.

„Keine Sorge“, beruhigte ich ihn, „die Karre wird rechtzeitig fertig.“

Mehr wollte Ambrose nicht hören. Er schob das Fenster wortlos wieder zu, ehe er mit langsamen Schritten zurück zu seinem Schreibtisch schlich. Ich drehte mich um und lief aus der Werkstatt, ehe er es sich anders überlegte. Draußen lehnte ich mich unter dem Vordach gegen die Wand und schaute zur Seite. Drei Meter neben mir befand sich der Eingang zu Ambroses Büro. Das Schild „Geöffnet“ ruhte regungslos an der äußeren Türverkleidung, nur wenn eine leichte Windböe aufkam, wackelte die Platte an der Kette hin und her.

Ein Haus weiter gab es einen kleinen Musikladen. Ab und zu ging ich da rein. Nicht weil die Auswahl dort besonders toll gewesen wäre, sondern um mir die Langeweile zu vertreiben. Gerade wollte ich mich abwenden, als sich die Ladentür öffnete und Roy herauskam. Er war der Besitzer des schmuddeligen Shops, und im Grunde war sein Laden ein Spiegelbild seiner selbst, und Roy, das musste man leider so sagen, sah wirklich übel aus. Mitte dreißig, schwabbelig und blass wie eine fette Made. Aber heute hat er sich für seine Verhältnisse ungewöhnlich herausgeputzt, und ich grinste, weil sein schlechtsitzender Anzug aussah, als wäre er beim Waschen eingegangen.

Ich hätte mich nicht so auf die Straße getraut, dann lieber meine obligatorischen Jeans und Shirts. An seinem feisten Hals baumelte eine hässliche, gold gepunktete Krawatte, deren Grundfarbe dieselbe Tönung besaß wie sein Zweireiher: ein verwaschenes Straßenköterbraun. An seinem kantigen Kopf klebte aschblondes Haar, in der Mitte gescheitelt und mit Unmengen Haargel in Form gehalten. Ich bemühte mich, möglichst unsichtbar zu sein, und drückte mich fester gegen die Wand. Eine Unterhaltung mit Roy war wirklich das Letzte, wonach mir der Sinn stand. Leider verfolgte mich heute das Pech. Er entdeckte mich nur wenige Sekunden später und lief erfreut auf mich zu.

Es fiel mir schwer, nicht zu türmen. Sein Gesichtsausdruck erinnerte mich immer an einen nach Zuneigung winselnden Hund. Gleich darauf setzte mir mein schlechtes Gewissen zu. Ich wusste nämlich viel zu gut, wie es sich anfühlte, wenn einen die Leute ignorierten. Das war auch der Grund, warum ich trotz meiner mangelnden Motivation blieb, wo ich war. Mann, ich entwickelte mich langsam zu einer echten Pussy.

Nach Luft ringend, was angesichts von Roys beträchtlichem Bauchumfang kein Wunder war, blieb er vor mir stehen. „Zac, klasse, dich mal wieder zu sehen. Machst du gerade Pause?“

„Yep, wollte eine rauchen“, bestätigte ich und versuchte, nicht zu zeigen, wie sehr er mir auf die Nerven ging. „Und du so?“, fragte ich und hätte mich am liebsten selber in den Arsch getreten, weil ich ihm die passende Steilvorlage für eine längere Unterhaltung bot.

„Ich wollte gerade zum Bus. Hab einen Termin in Austin. Bei der Bank“, ergänzte er.

Er fischte ein altmodisches Stofftaschentuch aus der Innentasche seines Jacketts und fuhr sich damit über die schweißnasse Stirn. Obwohl er weder gerannt noch sonderlich schnell gelaufen war, schwitzte er wie ein Schwein. Der Bursche war wirklich bemitleidenswert.

„Bei der Bank! Gibt’s denn was Besonderes?“ Ich fragte, obwohl ich mir denken konnte, warum er sich mit diesen geldgierigen Geiern treffen musste. Entweder brauchte er einen weiteren Kredit oder die elenden Schlipsträger hatten vor, ihm den Geldhahn zuzudrehen.

„Die Bank macht gerade ein bisschen Stress“, gab Roy unverhohlen zu, sein Tonfall klang verbittert. „Weißt du, es kotzt mich so an. Hast du Geld, schieben sie dir noch mehr davon zwischen die Arschbacken, aber für einen einfachen, hart arbeitenden Kerl wie mich haben sie nichts übrig.“

Ich schwieg. Was sollte man einem Mann sagen, der wahrscheinlich in wenigen Stunden vor den Scherben seiner Existenz stehen würde? Da war sogar ich besser dran. Wer nichts besitzt, der hat nicht viel zu verlieren.

„Ich habe einen Brief von denen bekommen“, fuhr er fort, obwohl ich gar nicht nachgefragt hatte. „Sie wollen meine ‚Lage‘ erörtern, weil ich die letzten zwei Raten vom Kredit nicht zahlen konnte. Ich schätze, sie machen mich heute platt.“

Wieder rang ich nach Worten, wusste aber nicht, was ich ihm darauf antworten sollte. Es tut mir leid kam mir so nichtssagend vor. Außerdem hatte ich keine Lust, die Probleme von anderen zu wälzen. Immerhin bekam ich mein eigenes Leben nicht auf die Reihe.

„Vielleicht wird es ja nicht so schlimm.“ Mein Aufmunterungsversuch entlockte ihm ein kleines Lächeln, das ihn sogar sympathisch wirken ließ. Dann deutete ich auf seine Uhr. „Du solltest los, wenn du den Bus noch kriegen willst. Die Kiste fährt immer überpünktlich.“

Roy schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn, nachdem er einen raschen Blick auf das Ziffernblatt seiner nachgemachten Rolex geworfen hatte. „Verdammte Scheiße, du hast recht. Ich muss mich beeilen. Wünsch mir Glück!“

Er hob die Hand zum Abschied und watschelte im Eiltempo davon. Mit einer Mischung aus Erleichterung, Mitleid und angewiderter Faszination verfolgte ich seinen Abgang. Kaum zu glauben, aber es gab in dieser Stadt tatsächlich noch einen Menschen, dem es wohl noch schlechter ging als mir.

Kopfschüttelnd und ohne Eile fischte ich meine Kippen aus meiner verdreckten Hose. Ich schüttelte die Packung, bis eine der Zigaretten herausragte, klemmte die Lippen um den Filter und zog sie raus. Gleich darauf hörte man das Klicken meines aufschnappenden Feuerzeugs. Die Flamme des Zippos ließ das Ende der Zigarette rot aufleuchten, ehe sich die Glut unaufhaltsam durch den zusammengepressten Tabak und die helle Papierhülle fraß.

Tief inhalierte ich den Rauch und wartete auf die entspannende Wirkung des Nikotins. Die setzte nur Sekunden später ein. Oh ja, das war fast so gut wie ein Orgasmus. Das Gift breitete sich in meinem Körper aus, beruhigte mich. Deutlich entspannter lehnte ich den Kopf gegen die kahle Hauswand und betrachtete die endlos wirkende Straße, die sich vor mir erstreckte. Sie verlief schnurgerade, und wenn man ihr folgte, dann führte sie auf direktem Weg aus dieser bigotten Vorstadthölle heraus. Es gehörte zu meiner ehrlichen Überzeugung, dass es keinen langweiligeren und heuchlerischeren Ort auf der Welt gab als Milton Oaks. Wäre ich bei Verstand, hätte ich mich noch heute in meinen Mustang gesetzt, um den ganzen Scheiß hinter mir zu lassen. Dazu fiel mir auch ein Satz ein, den meine Mom immer benutzt hat, bevor sie so krank und bettlägerig geworden war: Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Aber bei dreißig Grad im Schatten ließ mich die Motivation im Stich und seit ihrem Tod waren diese Worte ohnehin zu einer bedeutungslosen Floskel verkümmert. Wahrscheinlich würde sie mir in den Arsch treten, wenn sie wüsste, was aus mir geworden war. Manchmal stellte ich mir die Frage, wie sich mein Leben entwickelt hätte, wenn sie nicht so früh gestorben wäre, aber ihr Tod hatte mich schlagartig aus meinem heilen Kinderalltag gerissen, hinein in eine Welt, die so kalt und grausam war, dass ich manchmal daran verzweifelte.

Ich verscheuchte diese deprimierenden Gedanken und sah mich um. Mittags waren nur wenige Menschen unterwegs, sie verließen die klimatisierten Geschäfte und Wohnungen nur dann, wenn es unbedingt sein musste. Ich richtete meinen Blick auf die Aneinanderreihung von gleichförmigen Gebäuden, die lieblos den Straßenverlauf säumten. Obwohl ich Milton Oaks bis zum Erbrechen auswendig kannte – jeden Baum, jeden Strauch und jeden beschissenen Wasserhydranten – konnte ich trotzdem nicht aufhören, nach etwas zu suchen, das anders aussah als gewohnt. Und jedes Mal musste ich einsehen, dass ich nichts finden würde.

Gefrustet schnippte ich mit dem Finger gegen die Kippe und ein feiner Ascheregen segelte dem Boden entgegen. Ein gleichmäßig brummendes Motorengeräusch weckte meine Aufmerksamkeit, und mein Blick fiel auf einen gepflegten Ford Galaxy, der an mir vorbeifuhr. Der Fahrer schlich in Schrittgeschwindigkeit die Straße entlang. Neugierig starrte ich in das Innere. Am Steuer saß ein Kerl mittleren Alters mit beginnender Stirnglatze und unglaublich verbissenem Gesichtsausdruck. Auf dem Beifahrersitz entdeckte ich eine blond gelockte Frau, die wild gestikulierend auf ihn einsprach. Es war offensichtlich, dass die beiden sich stritten, doch es war nicht dieses Pärchen, das meine Aufmerksamkeit fesselte, sondern das Kind, das sich im Rücksitz des Wagens befand. Ein Mädchen, vielleicht acht oder neun Jahre alt. Sie blickte seitlich aus dem Fenster, direkt in meine Augen, und der Anblick ihres traurigen kleinen Kindergesichts erinnerte mich an mich selbst. Mein Bauch fühlte sich ganz hohl an vor Mitleid. Ich kannte diesen Blick, in ihm verbargen sich Angst, Kummer und Hoffnungslosigkeit. Am liebsten hätte ich diesen verdammten Wagen angehalten, die Eltern an den Haaren herausgezerrt und sie gezwungen, ihr Kind anzusehen. Richtig anzusehen.

Ich zwinkerte ihr aufmunternd zu und lächelte. Sofort huschte ein entzücktes Grinsen über ihr Gesicht. Ja, ich konnte gut mit Frauen, egal welcher Altersklasse. Zaghaft hob die Kleine ihre Hand und winkte mir zu, dann beschleunigte ihr Vater auf einmal und der Blickkontakt brach ab.

Dieses kurze Zwischenspiel war so typisch für Milton Oaks. Die Menschen hier waren oft rücksichtslos, gedankenlos. Einige von ihnen schienen nur Glück zu empfinden, wenn sie mit dem Finger auf andere zeigen konnten. Ich musste es wissen. Schließlich lief ich seit Jahren als lebende Zielscheibe herum, obwohl die meisten noch nicht einmal meinen richtigen Namen kannten.

Für sie war ich nur der Sohn von Jonah, dem Säufer, und die Scham darüber brannte noch heißer als die glühende Sonne über Texas.

Kapitel 2

Du bist genauso nutzlos wie dein Dad!

Verdammt, wie oft musste ich mir diesen bescheuerten Satz schon anhören? Unzählige Male, vor allem dieses Arschloch von Schuldirektor, Mr. Kilbourne, drückte mir mit Vorliebe diese Beleidigung rein, sobald sich unsere Wege kreuzten. Ich habe bis heute nicht verstanden, was einen erwachsenen Menschen dazu bringt, einen Jugendlichen derartig anzugehen. Anfangs war ich nicht in der Lage gewesen, mich gegen ihn zur Wehr zu setzen, aber als ich heranwuchs und ihn schon bald an Körpergröße und Kraft übertraf, wurden seine Attacken weniger, bis er schließlich ganz aufhörte, mich zu malträtieren. Heute traute er sich nicht mehr, mich zu provozieren, weil der Feigling ganz genau wusste, dass ich ihm dafür die Nase brechen würde. Hin und wieder hoffte ich sogar darauf, dass er mir einen Grund lieferte, ihm endlich seinen mageren Hintern aufzureißen, dann hätten er und die anderen Lästermäuler wenigstens ein echtes Argument gehabt, um mich als weißen Abschaum zu betiteln.

Mehr war ich nicht für sie. Armes weißes Pack … so nannte man diejenigen, die nicht der angesehenen Mittelschicht angehörten und die von der Hand in den Mund lebten. Dabei hatte ich – mal abgesehen von einer kurzen rebellischen Phase – nie etwas getan, um dieses Stigma zu verdienen. Scheinbar reichte es schon aus, den falschen Vater zu haben, um Vorurteile bei anderen zu wecken. Das war es nicht immer so gewesen, ich konnte mich noch vage an eine Zeit erinnern, in der man mir nicht mit Verachtung begegnet war, doch der Tod meiner Mutter veränderte alles.

Zuerst waren sie noch voller Mitleid. Einige verwitwete oder ledige Frauen bedachten mich damals mit überfürsorglichen Blicken, brachten Kuchen und tätschelten mir die Wangen. Mir war anfangs nicht klar, dass sie hofften, sich bei meinem Dad einschleimen zu können. Vor seiner Sauferei war er ein wirklich gut aussehender Teufelskerl gewesen, und seine Attraktivität war das einzig Nützliche, das ich von ihm geerbt hatte. Jedenfalls hätte er damals jede von diesen Schnallen haben können, doch statt sich in die ausgebreiteten Arme einer frustrierten Vorstadthausfrau zu werfen, jagte er diese falschen Weiber alle zum Teufel und machte auch keinen Hehl aus seiner Verachtung für diese peinliche Anbiederei. Von diesem Zeitpunkt an begann mein Leidensweg. Sie hetzten gegen ihn, doch mein Dad konnte ziemlich ungemütlich werden, wenn man ihn beleidigte, also suchten sie sich ein schwächeres Opfer und stürzten sich eben auf mich. Das geschah zu einer Zeit, in der Mobbing noch keinen Gebrauch im täglichen Wortschatz fand.

Im Grunde war es scheißegal, wie man es nannte. Für mich war es die Hölle. Der zunehmende Alkoholkonsum meines Vaters wirkte sich ebenfalls negativ auf mich aus. Andere Kinder durften nicht mehr mit mir spielen, sie hänselten mich, wenn mein Dad mal wieder volltrunken aus der Bar flog, und ich blieb immer mehr mir selbst überlassen. Zu viel Verantwortung für einen knapp Zehnjährigen, obwohl ich durchaus klarkam. Ich konnte mir Dosen aufwärmen und die Waschmaschine bedienen, sodass ich nicht in schmutzigen Klamotten rumlaufen musste. Doch sie wurden mit der Zeit immer löchriger, und natürlich passte mir schon bald nichts mehr, weil ich einen Wachstumsschub nach dem anderen bekam. Anstatt mich neu einzukleiden, investierte mein Dad sein Geld in Whiskey und andere alkoholische Getränke. Die Frau des Pastors versorgte mich zum Glück mit gebrauchten Kleidern, ohne sie wäre ich wohl irgendwann nackt rumgelaufen, doch wenn all die anderen Kids in brandneuen Markenklamotten rumliefen, weiß man so was nicht zu schätzen. Ich wurde als Penner oder Bettler bezeichnet. Mit jeder gemeinen Bemerkung starb etwas in mir, bis ich mir nur noch mit den Fäusten zu helfen wusste und jedem eine aufs Maul gab, der mir dumm kam.

Mein sozialer Abstieg war also vorprogrammiert, und Direktor Kilbourne, der mich aus irgendeinem mir unbekannten Grund wie die Pest hasste, trug seinen Teil dazu bei, indem er mich bei jeder sich bietenden Gelegenheit schikanierte. Ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass dieses Arschloch nur so gemein zu mir war, weil seine Frau zu Hause die Hosen anhatte. Also tobte er seinen Geltungsdrang an seinen Schülern aus, denn zumindest an der Highschool hielt sich seine Frau Elizabeth – sie arbeitete im Sekretariat der Schule – zurück. In Milton Oaks befanden sich aufgrund der überschaubaren Anzahl von Schülern die unterschiedlichen Stufen in einem Gebäude, deswegen gab es auch kein Entkommen, als ich älter wurde und von der Middle School auf die Junior High School wechselte. Ich musste Kilbourne und seine vertrocknete bessere Hälfte weiterhin ertragen, bis ich mit Ach und Krach meinen Abschluss schaffte und sie endlich loswurde. Wenn die neuesten Gerüchte stimmten, dann würde dieser verknöcherte und gealterte Haufen von Lehrern demnächst Zuwachs bekommen, und zwar in Gestalt von Paul Kilbournes Tochter Cathy.

Ihr Daddy hatte ihr einen Job an seiner Schule besorgt und jetzt konnte die Kilbourne-Familie bald zu dritt ihr Unwesen treiben. Ein wahres Trio Infernale, das sich erst in einigen Jahren wieder auflösen würde, wenn sich der Direx und seine schreckliche Ehefrau endlich zur Ruhe setzten. Alle waren überzeugt davon, dass Cathy ihn eines Tages als Direktorin beerben würde. Die armen Kids. Kilbournes Tochter war genauso eingebildet und bieder wie ihre Eltern und ich hatte sie während ihrer Abwesenheit keine Sekunde vermisst.

Verdammt, ich konnte dieses staubtrockene Gelaber, das sie immer von sich gab, auf den Tod nicht ausstehen. Dass sie sich für einige Jahre aufs College verzogen und nach ihrem Abschluss an einer Privatschule gearbeitet hatte, war in meinen Augen ein Geschenk des Himmels gewesen. Diese hochnäsige Prinzessin ging mir nämlich mächtig auf die Eier. Cathy Kilbourne bedeutete immer Ärger. Zumindest für mich.

Cathy is back, sang eine Stimme in meinem Kopf, und ich verzog angewidert den Mund, als ihr – zugegeben ziemlich hübsches – Gesicht vor meinem inneren Auge auftauchte. Ich war nicht sonderlich scharf darauf, meine alte Intimfeindin wiederzusehen. Aber selbst wenn, würde es wohl keinen Unterschied machen. Meistens behandelte sie mich ohnehin wie Luft. Wenn sie sich in der Vergangenheit mal dazu herabgelassen hatte, mit mir zu sprechen, dann nur mit hochmütiger Stimme und angeekelt verzogener Miene, als wäre ich ein widerwärtiger Wurm. Ich gehörte eben nicht dazu. So einfach war das.

Außerdem gab es noch weitere negative Punkte, die ein Mädchen wie Cathy davon abhielten, sich mit mir abzugeben. Abgesehen von meinen zahlreichen Fehlern – und die hatte ich zweifellos –, war mein bester Freund auch noch ein spanischstämmiger Einwanderer. Der Kontakt zu ihm machte mich zusätzlich zum Außenseiter. Doch ich hatte mich nie von diesem versteckt brodelnden rassistischen Scheiß anstecken lassen und traf mich regelmäßig mit Gabriel in Austin. Er selbst kam nur selten hierher. In Milton Oaks gab es nicht viele Möglichkeiten, sich zu amüsieren. Als ob er geahnt hätte, dass ich genau in dieser Sekunde an ihn dachte, vibrierte das Handy in der Tasche meiner Jeans und ich sah seinen Namenszug auf dem Display. Die Zigarette schräg im Mundwinkel hängend, holte ich es hervor.

„Was gibt’s?“ Ich legte mir die Kippe zwischen Zeige- und Mittelfinger zurecht und nahm noch einen tiefen Zug.

„Zac, Amigo, was sagen denn deine Frauen dazu, wenn du dich so meldest?“

Grinsend amüsierte ich mich über den Plural, dabei schleppte ich schon lange nicht mehr alles ab, was mir mit gespreizten Beinen vor die Füße fiel. Eigentlich wusste Gabe das auch, doch er zog mich gerne mit meiner bewegten Vergangenheit auf.

„Bis jetzt hat sich noch keine beschwert“, erwiderte ich und das entsprach tatsächlich der Wahrheit. Je fieser ich mich verhielt, umso heißer wurden sie auf mich. Es war ein Widerspruch in sich, den ich nie kapieren würde.

„Dann kannst du dich ja glücklich schätzen“, frotzelte Gabriel mit humorvollem Unterton in der Stimme. „Hab ich eigentlich schon erwähnt, dass meine kleine Schwester fast explodiert vor Eifersucht, weil dir alle Frauen so hinterherrennen?“

Ja, ungefähr eine Million Mal schon.

Teresa, Gabes kleine Schwester, war ein bezauberndes Ding, hübsch, sexy und ziemlich besitzergreifend, obwohl zwischen uns überhaupt nichts lief. Es lag nicht an ihr, wäre sie nicht Gabriels Schwester gewesen, hätte ich sie schon längst flachgelegt, doch ich wollte ihn noch eine Weile als Freund behalten und deswegen ließ ich die Finger von ihr. Allerdings hinderte mein abweisendes Verhalten sie nicht daran, mich unverhohlen anzuschmachten. Eigentlich fühlte ich mich geschmeichelt, nur ihre Eifersucht auf jedes weibliche Wesen in meiner Nähe nervte.

Dabei vögelte ich wirklich nicht mehr so wild in der Gegend herum. Klar, ich kam noch reichlich auf meine Kosten, doch ich musste nicht mehr um jeden Preis ein Mädchen abschleppen, wenn ich feiern ging. Vor allem in Milton Oaks hielt ich mich zurück. Falls ich mich doch mal zu einer Affäre mit einer Frau aus dem Ort hinreißen ließ – aktuell hatte ich was mit Scarlett Newport, der Frau des Sheriffs – dann war es nichts Dauerhaftes, und jede von ihnen wusste genau, wie das ablief. Ficken, Spaß haben und dann ging jeder wieder seiner Wege. Trotzdem konnte mir kaum eine widerstehen, und sie hoben die züchtigen Röcke schneller, als mir das manchmal lieb war. Scarlett Newport gehörte jetzt in meinen Milton Oaks Women’s Club, und das schon viel länger als ursprünglich geplant. Irgendwie hatte sich diese Affäre verselbstständigt, und ich schaffte den Absprung nicht, obwohl ich rein gar nichts für sie empfand. Scarlett war ein Biest, aber auch verdammt talentiert im Bett, und da sie bis an ihr Lebensende an Sheriff Newports Arschbacken klebte, lief ich nicht Gefahr, dass sie plötzlich anfing, von einem Häuschen, weißen Gartenzäunen und kleinen Nachkömmlingen zu fantasieren. Nichtsdestotrotz klammerte sie in letzter Zeit immer mehr. Wenn ich nicht aufpasste, konnte es übel für mich enden. Frauen waren bei diesem ganzen Beziehungsscheiß unberechenbar.

„Sag mal, bist du noch dran oder sprichst du einfach nicht mehr mit mir?“

Gabes gutmütige Frage lenkte mich von meinem komplizierten Sexleben ab. „Sorry, bin gedanklich ein bisschen abgedriftet“, erwiderte ich schnoddrig. „Gibt’s was Besonderes oder rufst du einfach so an?“

Gabriel lachte rau. Frauen aller Altersklassen bekamen dabei reihenweise feuchte Höschen und er nutzte seine Wirkung aufs weibliche Geschlecht gnadenlos aus.

„Ich wollte nur mal fragen, ob du heute Abend schon was vorhast. Die Jungs und ich wollen noch ein bisschen um die Häuser ziehen. Komm doch auch. Wir könnten bei meiner Mom zu Abend essen. Sie und Teresa haben auch schon große Sehnsucht nach dir.“

In mir machte sich ein warmes Gefühl breit, obwohl mich Gabes Versuche, mich mit seiner Schwester zu verkuppeln, langsam ärgerten. Eigentlich müsste er versuchen, sich seine freche kleine Schwester auf den Rücken zu binden, damit die Kleine nicht Gefahr lief, eines Tages unter mir zu liegen. Wir kannten uns jetzt schon so lange, und er wusste doch, wie ich tickte. Ich hatte nun mal keine Lust auf Ehe und den ganzen Kram. Meinen Dad hatte die tiefe Liebe zu meiner Mutter am Ende das Leben gekostet, weil er zu schwach gewesen war, um ohne sie auszukommen.

Ich würde den Teufel tun und den gleichen Fehler begehen. Doch die absurde Idee, ich wäre der perfekte Schwager, hatte sich irgendwie in Gabriels Kopf festgesetzt. Er versuchte nicht mal, Teresas offenkundige Annäherungsversuche zu verhindern oder sie für ihr teilweise echt schamloses Verhalten zu rügen. Im Gegenteil! Er präsentierte sie mir auf dem Silbertablett und machte es mir dadurch doppelt schwer, ihr zu widerstehen.

Gerade in den letzten Monaten war die Kleine zumindest körperlich erwachsen geworden. Sie stand, wie man so schön sagte, in ihrer vollen weiblichen Blüte. Honigfarbene Haut, weich wie Seide und bestimmt verdammt großartig anzufassen, dazu dunkel glühende und leidenschaftliche Augen – die nicht mal einen Bruchteil ihres Temperaments offenlegten – und Brüste, bei deren Anblick sich mein Schwanz auf Kommando verhärtete. Teresa Lopez war die pure Versuchung auf zwei Beinen, und ich hätte eigentlich nichts lieber getan, als stundenlang Sex mit ihr zu haben. Wenn sie sich in meiner Nähe befand, hatte ich immer dicke Eier – und die kleine Göre wusste das auch. Allerdings war mir die Freundschaft zu Gabe heilig. Die wollte ich nicht riskieren, weil ich es unter Garantie versauen würde. Abgesehen davon hatte ich die Kleine wirklich gern und diese Sympathie war bislang stärker als die Lust auf einen bestimmt sensationellen Fick.

„Ich schätze, Teresa und deine Mutter werden sich noch ein bisschen länger gedulden müssen“, erwiderte ich und versuchte, die Sprache wieder auf ein weniger verfängliches Thema zu lenken. „Ich weiß noch nicht, wann ich vorbeikomme. Sag der frechen Göre, sie muss sich heute jemand anderen suchen, dem sie auf den Geist gehen kann.“

Gabe war nicht sauer, weil ich so über seine jüngste Schwester sprach. Stattdessen redete er mir ins Gewissen.

„Zac, wieso versuchst du es nicht einfach mit ihr?“, fragte er mit eindringlichem Ernst in der Stimme. Der humorvolle Unterton war komplett verschwunden. „Du weißt, sie ist verliebt in dich, und glaub mir: Teresa wird nicht aufgeben, bis sie einen Ring von dir am Finger hat. Hast du diese Einsamkeit nicht satt?“

„Wer sagt denn, dass ich einsam bin?“, parierte ich und legte den Kopf in den Nacken, um in den wolkenlosen Himmel zu schauen. Die Wendung, die dieses Gespräch gerade nahm, gefiel mir gar nicht.

„Mir machst du nichts vor. Du bist doch nicht umsonst so oft bei uns. Du bist einsam, Amigo. So sieht’s aus.“

„Schwachsinn!“

„Kein Schwachsinn, sondern die reine Wahrheit. Komm schon, greif zu! Sie wäre eine tolle Ehefrau. Meine Schwester ist bildschön, sie kann kochen und sie wäre eine wundervolle Mutter. Außerdem kriegst du noch eine Familie gratis dazu, die dich vergöttert. Meine Mama würde dich am liebsten selbst heiraten.“

Das Bild, das er zeichnete, gefiel mir, trotzdem hatte ich zu viel Angst davor, obwohl ich mich im Grunde danach sehnte, ein Teil von irgendetwas zu sein und damit nicht mehr allein. Scheiße, Gabe hatte recht, ich war einsam. Manchmal. Aber wohl noch nicht einsam genug. Ich spürte instinktiv, dass eine Beziehung mit Teresa nicht gut gehen würde. Die Kleine konnte einem mit ihren Launen und ihrem Temperament den Verstand rauben. Schon jetzt war absehbar, was uns nach ein paar Jahren erwarten würde – Streit, Verbitterung und eine Scheidung, die mich wahrscheinlich meinen letzten mickrigen Cent kosten würde. Doch am meisten fürchtete ich die Möglichkeit, meine Freundschaft zu Gabe zu zerstören. Er war die einzige Konstante in meinem Leben, mein einziger Anker, wenn es hart auf hart kam. Doch das verstand der Trottel einfach nicht und stocherte immer weiter in der offenen Wunde herum.

„Gabe, wenn du die Ehe so toll findest, dann heirate doch selbst.“

In Gabes Stimme schlich sich bitterer Ernst. „Das werde ich auch, eines Tages, und dann werde ich haufenweise kleine Klone von mir in die Welt setzen. Aber bis dahin“, plötzlich klang er wieder so fröhlich und charmant wie immer, „genieße ich so viele Frauen wie nur möglich.“

„Amen.“ Das blieb mein einziger Kommentar zu dem Thema.

„Bist du sicher, dass du nicht nach Austin kommen willst? Wir würden eine Menge Spaß haben.“

Kurz dachte ich darüber nach, doch Scarlett hatte mir schon eine SMS geschrieben, und mit der war nicht gut Kirschen essen, wenn man sie abwies. Ich entschied mich für den diplomatischen Weg.

„Ich überleg es mir noch. Falls du nichts mehr von mir hörst, hat Scarlett gewonnen.“ Bei der Erwähnung dieses Namens hörte ich Gabes abfälliges Schnauben, das selbst durchs Handy nichts von seiner Geringschätzigkeit verlor. Mein Kumpel hasste Scarlett, seit ich sie mal mit nach Austin genommen hatte. Er konnte nichts mit ihrer überkandidelten Art anfangen, aber ich traf mich auch nicht mit ihr, um tiefschürfende Gespräche zu führen. Unsere Unterhaltungen beschränkten sich auf ein „Hallo“, ein wenig sinnfreien Smalltalk und auf ein lapidares „Bis bald“. Dazwischen gab es Sex … viel Sex.

„Hast du immer noch was mit der Schlampe laufen?“, motzte Gabe unwirsch.

„Hey, so schlimm ist sie nicht.“ Meine Verteidigung klang recht lahm. Wenn ich ehrlich war, konnte ich nicht leugnen, was für ein niederträchtiges Biest sie sein konnte. Immerhin betrog sie ihren Mann, ohne die geringsten Gewissensbisse zu zeigen. Da ich es hasste, mich für meine Affäre mit ihr rechtfertigen zu müssen, beeilte ich mich, das Gespräch zu beenden, bevor es noch zu einem Streit kam. Wenn es um Scarlett ging, konnte Gabe ganz schön eklig werden.

„Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich heute Abend komme. Aber nächste Woche bestimmt.“

Gabe brummte nur leise, verabschiedete sich und ich steckte das Handy schlecht gelaunt zurück in meine Hosentasche. Scheiße, er war sauer! Ich rieb mir den Nacken und verzog das Gesicht. Ich hasste es, wenn wir Unstimmigkeiten hatten. Unwillkürlich musste ich an unsere allererste Begegnung in einer ziemlich abgefuckten Kneipe in Austin denken. Wir waren wegen einer ziemlich heißen Braut in Streit geraten und hatten uns ihretwegen geprügelt. Nachdem das Miststück allerdings mit einem anderen Kerl verschwunden war und wir beide leer ausgingen, hörten wir damit auf, uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, und ertränkten unser Leid mit ein paar Bier. Der furiose Beginn einer wunderbaren Freundschaft.

Eine Zeit lang hatte ich mit dem Gedanken gespielt, mich bei Gabe einzuquartieren, doch ich war zu stolz, um meinem Freund auf der Tasche zu liegen, und Jobs lagen aufgrund meines mittelmäßigen Schulabschlusses nicht auf der Straße herum. In Austin gab es zwar einige Werkstätten, doch nur aufgrund meiner Behauptung, ein Genie auf diesem Gebiet zu sein, würde mich niemand einstellen, und auf Ambroses Unterstützung in Form eines guten Zeugnisses konnte ich sicher auch nicht bauen. Der würde mir höchstens Eiterbeulen am Hintern wünschen und kein neues Leben. Also vegetierte ich weiterhin in Milton Oaks vor mich hin, genau wie der Fisch aus meinem Traum. Keine Chance auf einen Neuanfang. Ich fühlte mich hier lebendig begraben. Heftig zog ich am zusammengeschrumpften Stummel meiner Zigarette und sah den Rauchschwaden dabei zu, wie sie langsam hochstiegen, um dann einfach zu verpuffen.

Scheiße, mir ging es wirklich mies heute. Zu viele deprimierende Gedanken, die mich runterzogen, und diese Hitze machte alles nur schlimmer. Blöde Sonne. Mit der Präzision eines Flammenwerfers verbrannte sie seit Wochen die Erde, bis das Gras nur noch aus braunen Überresten bestand. Überall beschissenes Braun, wohin man blickte. Ich winkelte mein rechtes Knie an und stemmte den Fuß gegen die Wand, um mich ein wenig bequemer zu positionieren.

Gedanklich wog ich Gabes Einladung gegen ein Sexdate mit Scarlett ab. Ihr Alter war auf einer Polizeitagung in Dallas. Wir hätten es zur Abwechslung mal im Ehebett treiben können anstatt in meiner Wohnung. Die Idee, sich einen Fick in Newports Bett zu leisten, gefiel mir. Ich konnte dieses Arschloch nicht ausstehen. Sheriff Newport war dümmer als ein Satz kaputter Reifen. Der Bursche trug seine Eier in seinem Pistolenhalfter spazieren, anstatt in seiner Feinrippunterhose und kam sich dabei auch noch toll vor. Ohne seine dämliche Waffe war er aber nur ein halber Mann, und der Trottel merkte nicht mal, dass seine Frau ihm regelmäßig Hörner aufsetzte. Er ging völlig darin auf, irgendwelchen Parksündern aufzulauern, kleine Ladendiebstähle im Supermarkt aufzuklären oder er schikanierte die Bewohner der Stadt mit völlig überflüssigen Verkehrskontrollen. Und dann kümmerte er sich noch hingebungsvoll um seine Kampfhunde, die er mehr liebte als irgendeinen Menschen auf diesem Planeten. Seine Ehefrau eingeschlossen.

Scarlett war dementsprechend einsam und suchte ständig nach Zerstreuung. Lange bevor es zu einem realen Kontakt zwischen uns gekommen war, hatte sie mir laszive Blicke zugeworfen. Doch ich hatte anfangs Skrupel, die Frau des Sheriffs zu vögeln. Eines Tages war sie in der Werkstatt aufgetaucht und hatte mir schneller die Hose runtergezogen, als ich Luft holen konnte. Das war ein halbes Jahr her, und jetzt wusste ich nicht, wie ich sie am elegantesten wieder loswerden konnte. Ich schätzte Scarlett als nachtragend und gehässig ein; wenn ich diese Affäre beendete, durfte ich sie auf gar keinen Fall kränken. Ich traute ihr durchaus zu, dass sie aus verletzter Eitelkeit ihrem Mann alles beichtete, nur um sich an mir zu rächen.

Mit der Spitze meines Turnschuhs kickte ich einen Kieselstein auf die Straße und sah dabei zu, wie er hüpfend auf dem Beton aufprallte, bis er bewegungslos liegen blieb. Unzufrieden stieß ich mich von der Wand ab, ging mehrere Schritte und fühlte mich ruhelos, rastlos.

Am liebsten hätte ich laut geschrien. Das war also mein Leben. Ein Job als Mechaniker, ab und zu ein paar Runden durch die Kneipen von Austin und zahllose Frauenbekanntschaften, die nur zum Vögeln taugten. Ich fragte mich ernsthaft, ob das alles gewesen sein sollte. Es gab eine Art ungeschriebenes Gesetz unter den jungen Leuten hier: Wenn man es mit dreißig noch nicht geschafft hatte, hier rauszukommen, dann hieß das Endstation. Ich war jetzt fünfundzwanzig, mir lief die Zeit davon.

Apropos Zeit! Ich warf einen Blick auf die Uhr und stellte fest, dass ich meine Zigarettenpause schon längst überzogen hatte. Gleich darauf vernahm ich die schlurfenden Schritte meines Onkels. Scheiße, in der Hinsicht war auf Ambrose wirklich Verlass. Saß der Kerl mit einer Stoppuhr in seinem Büro und zählte die Sekunden?

„Hey, sag mal, willst du da draußen Wurzeln schlagen?“, schimpfte er, sobald er mich entdeckte. „Das verdammte Auto repariert sich nicht von allein. Also schwing deinen Arsch in die Werkstatt und mach endlich deine Arbeit, du Nichtsnutz.“

Großartig! Der elende Drecksack führte sich auf wie der liebe Gott. Angepisst pfefferte ich den Zigarettenstummel auf die Straße und wandte mich um.

„Reg dich ab, ich komm ja schon!“

Wir standen uns jetzt gegenüber und ich betrachtete Ambroses Visage aus nächster Nähe. Auf seiner Stirn pochte eine Ader und eine Beule ragte links oben heraus. Es war eine harmlose Wucherung, man hätte sie problemlos entfernen können, doch er hatte zu viel Schiss vor einer OP. Leicht angewidert starrte ich darauf, der Anblick war wirklich eklig, aber wie meistens waren es die hässlichen Dinge im Leben, die die größte Faszination auf Menschen ausübten.

„Ich mach die Kiste gleich fertig, Ambrose. Schick die Kundin einfach zu mir, sobald sie da ist.“

Spöttisch salutierend stapfte ich an ihm vorbei zurück in die Werkstatt.

Eine Stunde später rollte ich unter dem Wagen wieder hervor. Der routinemäßige Check am Fahrzeug war zufriedenstellend verlaufen und mein Shirt klebte klatschnass geschwitzt an meinem Oberkörper. Stöhnend hievte ich mich hoch und ging mit schwerfälligen Schritten zum mittlerweile gräulich verfärbten Kühlschrank, der leise surrend in der Ecke stand. Die Jalousien in der kleinen Halle waren halb heruntergelassen und hielten zwar das grelle Licht ab, aber keineswegs die erstickende Hitze, die sich durch sämtliche Ritzen stahl. Die Lücken zwischen den Lamellen warfen schraffierte Muster auf den Boden und die schwüle Feuchtigkeit im Raum machte mir jetzt echt zu schaffen.

Im Laufen zog ich mir das Shirt aus, und sobald ich den Kühlschrank erreichte, riss ich die Tür auf. Nach dem ersten Kälteschock fühlte ich die eisige Luft auf meiner Haut. Ich griff mir eine der Wasserflaschen, schraubte sie auf und trank sie innerhalb von Sekunden leer. Nicht so gut wie Bier, aber für den Moment okay. Das Shirt in der einen Hand und die leere Plastikflasche in der anderen drehte ich mich um. Scheppernd landete der Wasserbehälter auf dem Boden, als mein Blick auf die unnahbar wirkende Blondine fiel, die plötzlich mitten in der Werkstatt stand. Heilige Scheiße, entweder hatte ich einen Hitzschlag oder ich blickte gerade tatsächlich auf die selbst ernannte Prinzessin von Milton Oaks. Catherine Kilbourne.

„Hast du dich verlaufen oder wolltest du endlich mal einen echten Kerl aus der Nähe sehen?“

Ich verzog die Lippen zu einem verächtlichen Lächeln, während sie mich seltsam unsicher musterte und dabei nur schwer die Augen von meiner nackten Brust abwenden konnte. Um sie in Verlegenheit zu bringen, ließ ich die Muskeln arbeiten, und die zunehmende Röte auf ihren Wangen bestätigte meine ungebrochene Wirkung auf das weibliche Geschlecht. Die Frauen fuhren auf mich ab. Nicht mal Cathy konnte wegsehen, wenn ich mit nacktem Oberkörper vor ihr stand, und da die ständige Arbeit in einer Werkstatt an den Motoren ziemlich kraftraubend sein konnte, verfügte ich über ein paar ganz ansehnliche Muskeln. Die Kleine kannte wohl nur die mageren Hühnerbrüste ihrer Collegeboys. Ein weiteres Mal ließ ich meine Muskeln zucken und fühlte mich ihr so was von überlegen, sobald sich ihre Augen verschleierten. Schluss mit lustig. Wenn es Miss Sauberfrau die Sprache verschlagen hatte, dann musste ich diesen Vorteil ausnutzen.

Kapitel 3

Cathy räusperte sich vernehmlich und brachte ihre Gesichtszüge unter Kontrolle. Sie wirkte wieder so unnahbar wie eh und je und trat etwas näher. Dabei blickte sie mir direkt in die Augen – nicht mehr auf meine ausgeprägten Bauchmuskeln oder die Oberarme. Schade eigentlich, es wäre interessant gewesen, wie weit ich dieses Spielchen hätte treiben können.

„Ich bin hier schon richtig“, antwortete sie und verringerte den Abstand zwischen uns. Ich grinste kalt und begutachtete sie eingehend. Es war schon eine Weile her, seit wir uns das letzte Mal begegnet waren, bestimmt schon zwei Jahre oder mehr. Hier, in der abgedunkelten Werkstatt, umgeben von Autos, Reifen und dem Geruch von Motorenöl, kam sie mir mit ihrem hellblonden, schulterlangen Haar und der zarten, fast schon durchscheinenden Haut vor wie eine überirdische Erscheinung. Sie sagte kein Wort mehr, dafür erwiderte sie meine taxierenden Blicke. Das irritierte mich. Ich gab es ja ungern zu, aber in gewisser Weise schüchterte sie mich ein. Cathy schien immer irgendwie über den Dingen zu stehen, wirkte stets so sauber und adrett. Mit ihrer Anwesenheit erhellte sie diesen verdreckten Ort, als wäre sie ein Silberstreif am Horizont.

Mir waren meine eigenen Gedanken peinlich, genauso wie die unwillkommene Verwirrung, die ihre Gegenwart in mir auslöste. Vor allem, als sie immer näher an mich heranrückte. Trotz der Schwüle in der Halle verströmte sie einen leichten, blumigen Duft, der sich wie ein sanfter Hauch über alles legte, was sich in ihrer Reichweite befand. Dieser verlockende Cocktail aus Frau und lieblicher Unschuld strömte aus sämtlichen Poren ihrer Haut. Als wäre Parfüm etwas für Dummköpfe, die ihr Geld sinnlos aus dem Fenster warfen. Cathys ganz eigene persönliche Note konnte mühelos mit all diesen zusammengepantschten Duftwässerchen mithalten, die massenhaft zu völlig überteuerten Preisen in den Regalen der Kaufhäuser herumstanden. Abwartend sah ich sie an, lauerte darauf, dass sie endlich das Wort ergriff.

Nun, den Gefallen tat sie mir tatsächlich und der Klang ihrer melodischen Stimme fuhr mir direkt in den Schwanz … verdammt noch mal.

„Ich muss sagen, das ist mal ein reizender Empfang nach so langer Zeit“, sagte sie und lächelte, was mich ehrlich gesagt nur noch mehr verwirrte. „Ich freu mich trotzdem, dich wiederzusehen, Zac.“

Bildete ich mir das nur ein oder stieg die Temperatur gerade um ein paar Grad an? Jedenfalls wurde mir noch wärmer. Das wühlte mich dermaßen auf, dass ich ihren verheißungsvollen Augenaufschlag mit klirrender Kälte erwiderte. Eine verführerisch lächelnde Cathy Kilbourne – ich litt ganz sicher unter Wahnvorstellungen.

Verärgert, weil ich mich so irremachen ließ, zog ich meine Augenbrauen zu einer grimmigen Linie zusammen und spürte, wie die leise Ungeduld, die ich schon den ganzen Tag über in mir fühlte, sich zu einem ärgerlich drückenden Knoten in meinem Magen formte.

„Lass den Scheiß, und sag mir einfach, was du hier willst.“

Ich war schlichtweg sauer über ihre Anwesenheit. Wie zum Teufel sollte ich ihr aus dem Weg gehen, wenn sie es nicht genauso handhabte? Mein Blick musste wohl etwas Mörderisches ausstrahlen, denn Cathy brachte sich mit zwei Schritten rückwärts aus meiner unmittelbaren Reichweite. Gleich darauf hob sie die Hände, als wollte sie sich ergeben.

„Meine Güte, Zac, jetzt stell dich nicht so an. Du könntest wenigstens so tun, als ob du dich über meine Rückkehr freust.“

„Soll ich jetzt Freudentänze veranstalten, weil sich die Eisprinzessin von Milton Oaks dazu herablässt, mit mir zu reden?“

Sie runzelte die Stirn. Offensichtlich hatte sie sich eine andere Reaktion erhofft, oder sollte ich lieber sagen: erwartet.

„Ich sehe schon, wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Dabei hatte ich angenommen, du wärst inzwischen erwachsener geworden. Aber du führst dich immer noch auf wie ein Vorstadt-Rambo.“

Scheiße, damit hatte sie mich am Wickel. Ich hasste es, dass mich alle in diese Schublade steckten, nur weil ich vor ein paar Jahren ein bisschen die Kontrolle über mich verloren und Mist gebaut hatte. Doch ich war ja nicht der Einzige gewesen. Nur mir trug man das noch heute nach. Als ob ein paar Schlägereien und Vandalismus gleichbedeutend wären mit einer rabenschwarzen Seele.

Und dann kam dieses blonde Prinzesschen daher und machte sich über mich lustig. Cathy hatte schon immer etwas an sich gehabt, das mich herausforderte und meine Geduld strapazierte. Es war nichts Sexuelles. Dieses kaum benennbare Etwas, das uns miteinander verband, ging viel tiefer. Ich verglich sie gern mit einer wunderschönen und voll erblühten Rose, nach der man die Hand ausstreckte, um sie zu pflücken und ihren betörenden Duft einzuatmen. Doch der Wunsch, diese Reinheit zu berühren, ließ einen nur zu schnell vergessen, wie stechend und verletzend ihre Dornen sein konnten.

Cathys effektivste Waffe war ihre spitze Zunge. Sie war in der Lage, lange und tiefe Kratzer im Selbstbewusstsein eines Mannes zu hinterlassen – ganz sicher eine Eigenschaft, die sie von ihrer schrecklichen Mutter geerbt hatte. Eines musste ich ihr positiv anrechnen: Cathy zielte mit ihren verbalen Spitzen nie unter die Gürtellinie. Ob aus Anstand oder aus falscher Scham heraus, konnte ich allerdings nicht einschätzen. Aber eines wusste ich mit Bestimmtheit: Sie war eine prüde Vorstadtblume in ihrer reinsten Form und somit das Symbol für alles, was ich nicht ausstehen konnte.

Schroff fuhr ich mir durchs Haar. „Du kannst dich hier aufregen, so viel du willst, aber wenn du an einen Ort gehst, an dem du nicht willkommen bist, dann musst du damit rechnen, dass man dich das spüren lässt.“

Entrüstet kräuselte sie die kleine Nase. „Du hast dich wirklich kein bisschen verändert. Ich weiß schon, was du vorhast. Du willst mich in Verlegenheit bringen.“ Hochmütig spitzte sie die vollen Lippen. „Tja, ich muss dich leider enttäuschen. Das wird dir nicht gelingen.“ Nun schenkte sie mir einen hoheitsvollen Blick. „Ich verzeihe dir deine Unverschämtheit.“

Ihr gönnerhafter Ton kotzte mich so an, dass ich sie nur noch sprachlos ansehen konnte. Sie lief derweil in der Werkstatt herum und sah sich um, als würde ihr der Laden gehören. Schließlich blieb sie vor einem Ford mit offener Motorhaube stehen, dann drehte sie sich schwungvoll um. „Stör ich dich etwa gerade beim Arbeiten?“, fragte sie unschuldig.

Sie hatte wohl Lust auf Small Talk. Eine ziemlich sinnfreie Beschäftigung für zwei Menschen, die eigentlich nichts gemeinsam hatten, außer dem gleichen Wohnort.

„Schlaues Mädchen, ich hätte nicht gedacht, dass du so schnell draufkommst“, spottete ich und verschränkte die Arme vor der Brust. „Was sollte ich hier deiner Meinung nach sonst tun? Mich mit Öl einreiben und an den Autos reiben wie ein Boxenluder?“

Statt auf meinen spöttischen Kommentar einzugehen, ließ sie die Hand verspielt über das Dach des Fords gleiten. Sofort stieg in mir das Bild eben dieser Hand auf, wie sie liebkosend über eine nackte Männerbrust strich. Und zwar über meine. Scheiße.

Ich schluckte und flüchtete mich in mein typisch schnoddriges Verhalten ihr gegenüber, weil ich mit derartigen Fantasien über sie nicht umgehen konnte.

„Hör mal, ich habe noch zu tun. Ich habe keine Zeit für Privatgespräche.“

„Soll ich dir jetzt eine Runde Mitleid spenden, weil du bei dieser Hitze in dieser heißen Halle schuften musst?“, fuhr sie gut gelaunt fort, nahm die Hand vom Autodach und kam dann auf mich zu geschlendert.

Uns trennte höchstens noch ein halber Meter, bevor sie stehen blieb. Ein rätselhaftes Schimmern lag in ihren eisblauen Augen. Ihr Blick wanderte von meiner nackten Brust zu meinem Hals und blieb auf meinem Gesicht hängen. Mein Magen überschlug sich förmlich, und ich schluckte die plötzlich aufkommende Erregung hinunter, bevor mir ihr nächster Satz endgültig den Boden unter den Füßen wegzog.

„Es ist wirklich schade, dass du mich hier nicht haben willst.