16,99 €

Mehr erfahren.

Alles Geschichte - das denkt sich auch Ruth Epelbaum, die als Archivarin in der argentinischen Provinz auf Spuren der Verbrecherorganisation Zwi Migdal stößt: eine jüdische Zuhälter-organisation, die in den 1930er Jahren das einschlägige Business in Argentinien dominierte. Doch sehr bald nach dieser Entdeckung wird sie nach Buenos Aires fortkomplimentiert, wo sie mit ihrer Schickse Gladys ein Privatermittlungsgeschäft betreibt. Wie aktuell Geschichte sein kann, merkt Ruth Epelbaum, als sie herausfindet, dass die Zwi Migdal weiterlebt. Modern, effizient, straff geführt. Und diesmal lässt sich Ruth Epelbaum nicht mehr stoppen ...

Im ersten Roman um die Privatermittlerin Ruth Epelbaum betritt eine singuläre Erscheinung die Bühne der Kriminalliteratur: eine Dame in den besten Jahren, jüdischer Background, mit ihrer Haushälterin wunderlich verbunden - und mit knallharten Realitäten konfrontiert.

Chandler meets Almodóvar: Maria Inés Krimer ist die neue starke Stimme des argentinischen Kriminalromans.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 191

Ähnliche

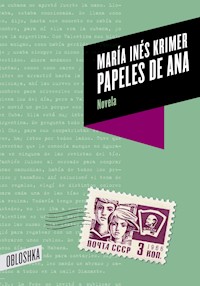

María Inés Krimer

Sangre Kosher

Ruth Epelbaum und die Zwi Migdal

Inhalt

1

Als das Telefon läutete, sah ich mir gerade den Paten an. Es war Lea, sie teilte mir mit, dass Rosita beim Friseur gestorben war. „Sie waren gerade mit Färben fertig“, sagte sie. Ich legte auf. Ich betrachtete die Baumkrone draußen vor dem Fenster. Das Licht drang durch das Laub und fiel auf den Gehweg. Ich stellte den Fernseher aus. Ich wusste nicht, was ich anziehen sollte. Ich sah im Stadtplan nach, wo die Aufbahrungshalle lag. Ich schminkte mich wie im Schlaf, betupfte blindlings die Farbdöschen in dem Plastiketui. Dann rief ich Gladys an. Meine shikse machte einen betroffenen Eindruck. Sie fragte, ob meine Kusine einfach so gestorben sei. Ich sagte, das wisse ich nicht, sie solle mir für den Abend eine Suppe machen.

Die Aufbahrungshalle war in der Calle Loyola. Ich hatte die Brille vergessen, aber als ich es merkte, war es zu spät. Ich kämmte mich, wischte mir mit einem Kleenex über den Hals und steckte mir einen sauren Drops in den Mund. Beim Reingehen stieß ich mit einem Mann zusammen, der in der Tür stand. Er war fast zwei Meter groß. Nicht nur, dass er so groß war, beeindruckte mich, auch, dass er zu seinen grauen Hosen ein graues Hemd und graue Strümpfe trug. Unter der jarmulke kam eine blonde Strähne hervor. Ich erschauerte, das war aber gleich wieder vorbei, denn im selben Augenblick fiel mir eine Frau um den Hals. Auch das noch, sagte ich mir beim Anblick ihrer lila-gelben Bluse. Wenn bei einer Trauerfeier keiner aus der Familie des Verstorbenen das Heft in die Hand nimmt, ist jedes Mal sofort eine kurva wie die hier zur Stelle, um die Sache an sich zu reißen. Ich befreite mich aus ihren Armen. Der Geruch von Chrysanthemen und Nelken stieg mir in die Nase, gemischt mit einem Hauch Kenzo. Ich zuckte zusammen, als sie sagte: „Ich nehm an, du willst sie sehen.“ In der Halle brannten zwei große Kerzen, die Wände waren mit Holz vertäfelt, die Decke grau gestrichen. Auf der einen Seite standen Bänke aus Beton mit kleinen Sitzkissen, auf der anderen Stühle. In der Mitte der Sarg auf schmiedeeisernen Füßen.

Ich trat näher. Auf dem Deckel lag ein dunkles Tuch. An einem der Griffe war ein Spritzer, ich wischte ihn mit dem Finger weg. Danach ging ich auf die Toilette und wusch mir die Hände.

Rositas Freundinnen trugen Blusen mit Schulterpolstern und flache Schuhe. Manche von ihnen sahen mich missbilligend an. „Das ist die Kusine aus der Provinz“, flüsterten sie sich zu. Eine kam zu mir und sagte: „Herzliches Beileid.“ Als wäre das nicht genug, trat sie anschließend ein Stück zurück, gab mir die Hand und sagte, für ihr Alter sei Rosita ganz schön eitel gewesen. Eine andere fragte, ob ich Rentnerin sei.

Dann kamen zwei Männer, die Papa gekannt hatten. Sie erinnerten sich noch an seinen Laden in der Calle San Martín. Sie fragten, seit wann ich in Buenos Aires wohnte. Als ihre Neugier befriedigt war, fingen sie an, sich miteinander zu unterhalten. Sie klopften sich gegenseitig auf die Schulter und legten los. Zuerst sah es so aus, als hätten sie mit weiß Gott was für Geschichten aufzuwarten, doch schon bald standen sie bloß schweigend da, die Hände in den Hosentaschen, und wippten auf den Zehenspitzen.

Eine kleine Frau im Hosenanzug kam zu mir und küsste mich. „Weißt du, wer ich bin?“, fragte sie. Sie war die Sekretärin der kehillah von Concordia. Ich hatte in Concordia Vorträge über die Zeit der Zwangsprostitution osteuropäischer Frauen gehalten. Manchmal waren sie von ihren eigenen Familien dafür hergegeben worden. Ihr Schicksal schien allerdings niemanden zu interessieren. Mit der Zeit hatten meine Vorgesetzten mir immer stärker nahegelegt, mir andere Themen für meine Vortragsabende zu suchen und mich ansonsten auf meine eigentliche Arbeit als Archivarin zu konzentrieren. Künftig sollte ich also wieder über Kandelaber, historische Fotos oder Spucknäpfe sprechen. Das konnte nur schiefgehen.

Lea fing an zu schluchzen. Sie ist eine Kusine von mir, väterlicherseits, und meine einzige Verwandte in Buenos Aires. Ich ging zu ihr, um sie zu umarmen. In der Hand hielt sie einen Kranz mit der Aufschrift „In ewigem Angedenken. Deine Familie.“ Im nächsten Augenblick hatte ich den Kranz in der Hand, während Lea davon sprach, dass es mit ihrem Laden, Tatekosher, unaufhaltsam bergab ging. Wenn sich nicht bald etwas änderte, würde sie dichtmachen müssen. Sonntags verkaufe sie genauso viel wie unter der Woche. „Und heute ist Donnerstag“, sagte sie, als wäre ich schuld daran. An Rosita, die in der Mitte des Saales aufgebahrt war, schien sich da schon niemand mehr zu erinnern.

Ich legte den Kranz vor den Sarg und ging in die Küche. Ich stellte mich in eine Ecke, neben den Gasherd, und lehnte den Kopf an die Metallkante des Geschirrschranks. Auf der Arbeitsplatte standen eine Kaffeemaschine, eine rote Thermoskanne und Plastikbecher, mehrere davon offensichtlich bereits benutzt. Vom Herd kam ein leises Zischen. Alle Flammen waren zugedreht, wie ich feststellte.

Ich spürte das Bedürfnis, mich sauberzumachen, nahm eine Serviette und wischte mir damit über Stirn, Nase, Hals. Das Papier wurde immer grauer. Ich goss mir Kaffee ein. Biss in einen Keks. Da erschien die Frau mit der lila-gelben Bluse in der Tür.

„Jemand sucht dich.“

Der Mann, den ich beim Ankommen gesehen hatte, musste den Kopf einziehen, um die Küche zu betreten. Er beugte sich noch weiter vor und umarmte mich. Ohne die Hände von meinen Schultern zu nehmen, trat er ein Stück zurück.

„Ruth Epelbaum?“

Ich nickte.

„José Gold“, stellt er sich vor. „Chiquito.“

Es sah aus, als würde er gleich ohnmächtig werden.

Ein Mann vom Bestattungsunternehmen kam und deutete auf seine Armbanduhr. Wir gingen in die Halle zurück.

Eine lange Reihe glänzender Autos. Im ersten hatte Rosita Platz gefunden. Auf dem Pritschenwagen hinter ihr gingen mehrere Kränze fast unter inmitten von so viel schwarzem Chrom und schweren Bronzebeschlägen. Ich bestieg das Auto ganz am Ende der Reihe, in dem schon zwei Nachbarinnen Rositas saßen. Eine kurze Weile standen alle Autos einfach nur da, dann setzte sich die Kolonne in Bewegung. Zunächst ging es durch die Avenida General Paz, Richtung Riachuelo. Auf der Saavedra-Brücke war dichter Verkehr, und unser Auto wurde abgehängt. Spruchbänder. Taxiunternehmen. Pensionen. Lastwagen voll leerer Flaschen. Bei einer Fleischerei bogen wir in die Avenida Crovara und fuhren bis zur Hausnummer 2800. Dort begann die Friedhofsmauer.

Zu beiden Seiten des Eingangs erhoben sich Säulen. Darüber zwei weiße Kuppeln. Die Zypressen bewegten sich im Wind. Die Männer bedeckten ihre Köpfe. An der Stirnwand der Haupthalle stand eine Menora mit dem Davidsstern. Als sich alle eingefunden hatten, erschien der chasn. Er presste ein schwarz gebundenes Buch an seine Brust und sagte, es müsse schnell gehen, gleich nach uns komme schon das nächste Begräbnis. Lea trat zur Seite und suchte auf einem Computerbildschirm nach der genauen Grabstelle. Wir bestiegen einen kleinen Wagen. Ich drehte mich um. Ein paar Meter hinter mir drückte Chiquito Gold sich die jarmulke auf den Kopf.

Ein Vogel kam senkrecht herabgeschossen. Kurz bevor er auf dem Boden aufschlug, breitete er die Flügel aus. Wir bewegten uns zwischen den Marmorplatten vorwärts. Ich erinnerte mich an die Beerdigung eines Cousins von Papa. Ich war damals zwölf. Während letzte Hand an die Leiche gelegt wurde, nutzte ich die Zeit, um ein paar Grabplatten jenseits der Friedhofsmauer in Augenschein zu nehmen. Ich trat zu einer rostigen Tür, öffnete sie, streckte den Kopf hindurch und sah mich um. Die Gräber auf der anderen Seite unterschieden sich nicht im Geringsten von denen, zwischen denen gleich mein Verwandter beerdigt werden sollte. „Du machst dich ganz schmutzig“, sagte Mama und zerrte mich zur Trauergruppe zurück. Ich kam nicht mehr dazu, zu fragen, wem die Gräber jenseits der Mauer gehörten. Manche waren halb zerstört, von Regen und Wind zerfressen. Erst später erfuhr ich, dass dort die Bösewichter der Zwi Migdal begraben lagen. Im Archiv gab es einen Artikel dazu, aus dem Mundo Israelita: „Unsere Gemeinschaft hat den Kaften sämtliche Tore verschlossen. Und weil sie ihnen damit verweigert, was andere Religionen nicht einmal den zum Tode Verurteilten verweigern, sahen sich die Mädchenhändler gezwungen, einen eigenen Friedhof anzulegen.“

Ob ich mir damals hätte vorstellen können, dass dieser andere Friedhof mich eines Tages dazu bringen würde, diese Geschichte noch einmal aufzurollen? In jedem Leben überschneiden sich zahllose andere Leben. Auch jetzt schien die Gegenwart durchströmt von der Vergangenheit. Im Vorbeifahren versuchte ich vom Karren aus die Namen auf den Grabsteinen zu erkennen. Aber ich konnte die hebräischen Schriftzeichen nicht so schnell entziffern, und die dazugehörigen Fotos waren verblasst. Der Wagen bog links ab. Ich sah auf. Der Himmel war immer noch strahlend blau. Als ich den Blick wieder senkte, war ich bloß noch einen halben Meter von der geöffneten Grabstelle entfernt. Chiquito Gold stand neben mir und weinte wie ein Kind.

„Meine Tochter ist verschwunden“, sagte er.

2

Jede Stadt besteht in Wirklichkeit aus mehreren Städten, das habe ich immer wieder festgestellt. Sobald man sein übliches Viertel verlässt, verschwinden die gewohnten Gesichter, und auf einmal sieht man lauter Leute, die man längst vergessen oder für tot gehalten hatte. Diese schwindelerregende Erfahrung machte ich einmal mehr in der Calle Libertad. Eine Weile stand ich bloß da und betrachtete den Obelisk. Dann kaufte ich an einem Kiosk neue Bonbons. Auf der Markise des Juweliergeschäfts war in grünen und roten Buchstaben dessen Name zu lesen. In dem einen Schaufenster waren Ringe, Armbänder und Halsketten. In dem anderen Rolex-Uhren. Ich verglich die Adresse mit der auf dem Zettel in meiner Handtasche und ging hinein. Der Boden war schwarz-weiß gefliest. Am anderen Ende ein grauer Vorhang vor einer Tür. Ein Tresor. Eine Verkaufstheke. Dahinter ein Angestellter, der sich perfekt in die Umgebung einfügte. An der Wand über ihm das Bild eines Mannes, der wie ein Rabbiner aussah: dunkle Kleidung, weißer Bart, Schläfenlocken.

In dem Gang, der sich neben der Theke auftat, erschien Chiquito Gold. Abgerissen, unrasiert, der reinste schmatte. Das graue Hemd hing aus der grauen Hose, die ihm um die Hüften schlotterte. Die Schnürsenkel hatte er nicht zugebunden. Die blonde Haarsträhne klebte an seiner Stirn. Es war nicht zu übersehen, in welchem Zustand er sich befand. Er riss die blauen Augen auf, starrte mich an, als würde er mich nicht kennen, und sah zu seinem Angestellten. Ich folgte seinem Blick. Der Mann rührte sich nicht. Er hatte gemerkt, dass ich reingekommen war, die Augen aber in keinem Moment von einer vor ihm liegenden Fassung und mehreren Perlen abgewandt. Er war sehr dick. Blinzelte nie. Eine Hand hatte er erhoben, als wollte er nach etwas greifen. Die wulstigen Finger hingen reglos hinab, konnten sich aber, das war offensichtlich, jeden Augenblick in Bewegung setzen.

Chiquito Gold führte mich durch den Gang zu seinem Büro und forderte mich auf, einzutreten.

Ich ging hinein, er folgte mir, dann schloss sich die Tür. Es roch nach Putzmittel und Raumspray. Der Boden war mit Teppich ausgelegt. Es gab einen Kleiderständer mit Bronzeverzierungen. Einen Kalender mit einer Beduinenfrau am Strand von Eilat. Die Klimaanlage brummte. Ich ließ mich auf einem Drehstuhl nieder. Die plötzliche Stille, nach dem Lärm auf der Straße, wirkte seltsam, als wäre die Zeit stehengeblieben. Kein angenehmes Gefühl.

Chiquito ging um seinen Schreibtisch herum, setzte sich auf einen Kunstledersessel, beugte sich vor, sah mich mit trüben Augen an und lächelte schief.

„Gar nicht so einfach, hierherzukommen, was?“

„Vor allem um die Uhrzeit.“

„Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin“, sagte er. „Rauchen Sie?“

„Nein.“

„Recht haben Sie.“

Er legte eine Packung Marlboro auf den Tisch.

„Wie kann ich Ihnen helfen?“, fragte ich.

„Lea hat Sie empfohlen.“

Er zündete sich eine Zigarette an, zog daran. Sah zur Tür.

„Sie hat gesagt, Ihnen kann ich vertrauen.“

„Natürlich.“

„Sie haben früher Vorträge über die Mafia gehalten, nu?“

Manchmal fragte ich mich, woher mein Interesse an der Zwi Migdal stammte. Die Figuren und Geschichten, die sie zu bieten hatte, übertrafen an Phantastik alles, was sich ein Schriftsteller hätte ausdenken können. Jedes Mal wenn ich nachmittags allein im Archiv saß und wartete, dass vielleicht das eine oder andere Kind nach der shul bei mir vorbeisah, nahm ich mir ein neues Kapitel dieser Geschichte vor, die ich aus irgendeinem Grund auch als die meine betrachtete. Außerdem versuchte ich, mich dadurch für meine feuchte Zwei-Zimmer-Wohnung, die Zeitungsstapel auf dem Schreibtisch, die Kakerlake, die Morgen für Morgen durch meine Küche spazierte, und meine unmäßige Neigung zu Süßspeisen zu entschädigen. Auch mit den Beziehungen zu den Vorgängerorganisationen der Zwi Migdal beschäftigte ich mich, mit der Varsovia- und der Asquenasum-Gesellschaft, und mit ihren Privatfriedhöfen und der geheimen Synagoge in der Calle Córdoba. Und damit, wie die jüdischen Gemeinden sich gewehrt hatten, unter anderem, indem sie Plakate an die Türen ihrer Läden hängten: „Kaften werden hier nicht bedient.“ Und mit den Anzeigen, die von geflohenen Frauen erstattet und von sämtlichen zuständigen Richtern, Staatsanwälten und Polizisten gleichermaßen abgewiesen worden waren. Und mit Raquel Liberman, der man 1929 einreden wollte, ihre Ersparnisse hätten sich in Luft aufgelöst, um ihr anschließend zu drohen, man werde ihr das Gesicht zerschneiden, falls sie ihre Anzeige nicht zurückziehe.

Chiquitos Angestellter kam herein. Er brachte ein Tablett mit zwei Tassen Tee. Jetzt kam er mir jünger vor, vielleicht dreißig Jahre alt. An seinem Hemd war ein Namensschild. Osvaldo Caro, las ich, während er uns Tütchen mit Süßstoff und richtigem Zucker reichte. Ich sagte, ich trinke den Tee ohne alles, und nahm meine Tasse vom Tablett. Dabei sah ich Osvaldo Caro die ganze Zeit an. Es wirkte nicht gerade beruhigend, dass er weder beim Reinkommen noch beim Rausgehen ein Wort sagte.

Chiquito riss ein Tütchen Süßstoff auf, schüttete ihn in seine Tasse und rührte um. Er wollte sie schon zum Mund führen, doch dann stellte er sie wieder ab.

„Sie heißt Débora.“

Er griff nach einem Bilderhalter und drehte ihn zu mir um.

„Meine Kleine, mein shein meidale.“

Auf dem Foto sah man ein Mädchen, das auf dem Río de la Plata parallel zum Ufer ruderte. Das Foto war am späten Nachmittag aufgenommen, und im Helldunkel der Dämmerung hoben sich der Himmel und das Wasser und die kleine Bugwelle des Ruderboots deutlich voneinander ab. Eine jüdische Prinzessin, kein Zweifel. Breites Lächeln, langes Haar, dunkle Augen, die in die Kamera starrten. Obwohl das helle T-Shirt und die weit geschnittenen Shorts ihre Figur verschleierten, hätte allein der Anblick der nackten Beine wohl mehr als einen Betrachter meschugge gemacht. Ich konzentrierte den Blick auf ihr Gesicht: Wenn aschkenasisches und sephardisches Blut zusammenkommt, ergibt das oft solche Schönheiten. Bei den Königin-Esther-Schönheitswettbewerben räumen sie regelmäßig sämtliche Titel ab und bei allen Zeltlagern und Makkabiaden ist niemand so umschwärmt wie sie.

Die Packung Marlboro lag immer noch auf dem Schreibtisch. Obwohl ich den Zigarettenkonsum irgendwann durch den Verzehr von Süßigkeiten ersetzt hatte, spürte ich zum ersten Mal seit Jahren wieder das Bedürfnis, Rauch einzuatmen. Dieses Mädchen hätte meine Tochter sein können. Einmal war ich schwanger gewesen. Wäre es ein Mädchen geworden, hätte sie Clara geheißen, für einen Jungen hatten wir noch keinen Namen. Hugo und ich beschlossen damals aber, die Schwangerschaft abzubrechen. Ich sehe die Szene noch heute vor mir: Den Arzt mit den penibel sauberen Fingernägeln. Die Krankenschwester, die mich hinter einen Wandschirm führte, wo sie mir einen blauen Kittel anzog und die Füße zusammenband. Etwas später weckten mich ein paar sanfte Schläge mit dem Handrücken. Meine Beine waren unter dem Kittel ganz warm. Ich richtete mich auf. Alles war vorbei. Drei Monate später war es auch mit meiner Ehe vorbei. Mein Mann wurde mit den Schuldgefühlen nicht fertig. Ich auch nicht.

Chiquito zündete sich die nächste Zigarette an und warf das Streichholz in die Teetasse. Er öffnete die Schreibtischschublade und holte einen Umschlag heraus. Darin war noch ein Foto. Er gab es mir.

„Das habe ich in ihrem Schlafzimmer gefunden.“

Man sah ein Paar, das Händchen haltend unter einem Sonnenschirm saß. Der Mann trug orangefarbene Bermudashorts, die Frau einen geblümten Bikini. Das Bild war leicht verwackelt und mit einer Reihe glitzernder Zahlen und Buchstaben verziert. Ich setzte die Brille auf. Mein erster Eindruck hatte mich nicht getäuscht: Débora war eine Wucht. Und der Junge ein wahrer Adonis – schwarze Haare, kräftige Arme und Schultern. Ein richtiger shvartser, mit allen dazugehörigen Muskeln und Hormonen.

„Das ist Willie“, sagte Chiquito. „Ihr Fitnesstrainer. Débora hat ihn im Sportstudio kennengelernt.“

Ich legte das Foto auf den Tisch.

Chiquito zog an der Zigarette. Graue Asche fiel auf die gelbe Schreibtischoberfläche. Vom Gang drang der Geruch nach heißem Bratfett ins Zimmer.

„Sie wollten in ein Wochenendhaus in El Tigre fahren, im Paraná-Delta.“

„Woher wissen Sie das?“

„Das hat mir jemand gesagt.“

„Vielleicht feiern sie ja noch.“

„Débora ist nicht so“, sagte Chiquito, „sie würde nie so lange wegbleiben, ohne Bescheid zu geben.“

„Wie lange haben Sie schon nichts mehr von ihr gehört?“

„Seit einer Woche.“

Er kippelte auf dem Stuhl nach hinten.

„Haben Sie die Polizei benachrichtigt?“, fragte ich.

„Ich will nicht, dass die Sache bekannt wird“, sagte er. „Ihre Mutter ist am Boden zerstört. Außerdem sind bald Gemeindewahlen.“

Er stand auf, ging hinaus und kam mit einer Flasche Wasser zurück. Er goss zwei Gläser voll. Seine Hand zitterte.

„Ich kandidiere für die Opposition.“ Er trank einen Schluck Wasser und setzte sich wieder hin. „Es gäbe einen Riesenskandal in der kehillah.“

Ich nickte. Ich wusste, wovon er sprach. Auch in Paraná hatten sich die Gemeindevorsteher bei der Aufstellung der Kandidatenlisten jedes Mal gegenseitig fast die Augen ausgekratzt.

„Mal sehen, was ich herausfinden kann“, sagte ich und schrieb mir die Adresse des Fitnessstudios auf.

Chiquito Gold zog die Brieftasche hervor.

„Was die Kosten angeht“, sagte er, „sollen Sie nicht denken, dass ich ausnutzen will, dass Sie eine von uns sind.“

„Ich bitte Sie, bloß keine mayse.“

Er legte ein Bündel Scheine auf den Tisch und sah zu, wie ich sie zählte und in meine Brieftasche steckte. Dann stand er auf, beugte sich vor und umschlang mich mit den Armen.

„Ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann.“

Ich steckte die Brieftasche ein, verabschiedete mich und ging zur Tür. Dort drehte ich mich noch einmal um. Er hatte die Arme vor der Brust gekreuzt und blickte verloren drein wie der Rabbiner auf dem Foto.

3

Ich sah im Stadtplan nach, wo das Fitnessstudio lag. Dann schaltete ich den Fernseher ein: Angenehmes Wetter, zwanzig Grad. Ich füllte eine Flasche mit Wasser, zog mir einen Jogginganzug und Turnschuhe an und steckte das Foto und die Flasche in meinen Rucksack. Bald darauf ging ich die Avenida Santa Fe entlang. Vor dem Eingang eines Supermarkts stand eine Frau und bettelte. Sie war in eine Decke gewickelt und hielt ein kleines Kind im Arm. Verkaufsstände auf dem Gehweg behinderten den Durchgang. Schaufenster voller Spielzeugtiere, Strumpfhosen und Behälter zum Aufbewahren von Gemüse. Ich umkurvte die Schlange vor einem Geldautomaten. Als ich ankam, war ich erschöpft. Das Fitnessstudio hatte einen Aerobicsaal mit Laminatboden. An den Wänden waren Spiegel und Stangen. Im Untergeschoss befand sich der Fitnessraum. Ergometer. Hantelbänke. Kraftstationen. Und an einer Bretterwand, hinter der offensichtlich gebaut wurde, hing ein Schild mit der Aufschrift: In Kürze hier auch Pilates.

Eine junge Frau mit Kunststoffbrüsten sah durch mich hindurch. Kein Wunder. Ich bin groß und kein bisschen attraktiv. Die Männer haben mich noch nie wahrgenommen, für sie war ich immer unsichtbar. Ich weiß noch genau, wie sie jedes Mal einen Blick auf die Uhr warfen oder ihre Terminkalender zückten, kaum dass sie mich bei meinen Vortrags- und Forschungsreisen durch die Provinz aus dem Bus steigen sahen.

Seit der Zeit im Archiv hatte ich keine Beziehungen mehr gehabt. Damit meine ich nicht nur sexuelle Beziehungen, für mich bedeutet dieses Wort eine ganze Menge mehr. Ich würde es auch nie einfach so verwenden, anders als Frauen, die besonders modern wirken möchten und deshalb dauernd von ficken sprechen. Sag mir, womit du am lautesten angibst, und ich sage dir, was dir am meisten fehlt. Es war einfach so, dass ich nicht zuhörte, wenn die Männer mit mir sprachen, und sie hörten offenbar auch nicht zu, wenn ich mit ihnen sprach.

Was nicht heißt, dass Männer mir nicht mehr gefallen würden.

„Zu wem möchten Sie?“

Auch das war seit der Zeit im Archiv so: Wenn mir jemand unerwartet eine Frage stellte, war ich jedes Mal wie vor den Kopf geschlagen und hatte keine Ahnung, was ich antworten sollte. Vor allem wenn ich gerade dabei war, mich in Schwierigkeiten zu bringen.

„Willie“, fiel mir plötzlich wieder ein.

„Der kommt gleich“, sagte die junge Frau.

Ich setzte mich an die Bar und bestellte eine Cola. Als das Glas vor mir stand, erschien Willie im Eingang. In Muskelshirt, Shorts und Turnschuhen mit Luftpolstern. In echt sah er noch viel besser aus als auf dem Foto. Brustkorb. Schultern. Arme. Kein Wunder, dass Débora den Kopf verloren hatte – man hätte aus Stein sein müssen, um so einen Mann nicht anfassen zu wollen. Mit Grausen stieg die Erinnerung an den wabbligen Osvaldo Caro in mir auf, der sich über die Perlenfassung auf der Theke beugte, die wulstige Hand griffbereit erhoben. Ein bisschen Gymnastik hätte ihm wirklich nicht geschadet. Wie man so sagt: Auch Gesundheit kann ansteckend sein.

Willie gab der Empfangsdame einen Kuss und kam dann durch den Eingangsbereich auf mich zu. Beim Gehen verlagerte er bei jedem Schritt lässig das Gewicht.

„Ich suche Débora“, sagte ich.

Willie blieb schlagartig stehen.

„Débora? Ich kenne keine Débora.“

Ich hielt ihm das Foto hin.

„Entschuldigen Sie.“ Er warf einen Blick auf die Uhr. „Ich muss jetzt einen Kurs geben. Wenn Sie wollen, unterhalten wir uns nachher.“

Ich griff nach meinem Rucksack.

„Wissen Sie, wo Débora sein könnte?“

Er verschwand wortlos in Richtung Aerobicsaal.

Ich stand auf und ging zurück zum Empfangstresen. Darauf lag ein Stapel Prospekte: „Was Sie schon immer über Fitness wissen wollten.“ Auch das ist mir aus der Zeit im Archiv geblieben: Egal was für eine Art von bedrucktem Papier in meine Reichweite kommt, ich kann nichts ungelesen lassen. Also nahm ich mir einen der Prospekte. „Wer viel mit Hanteln arbeitet, wird auch in Aerobic immer besser. Falsch. Bänder und Muskeln können durch die starke Beanspruchung sogar geschädigt werden.“ Die Frau mit den Kunststoffbrüsten sah sich unterdessen einen Videofilm an. Da ich die Zeit bis zu Willies Rückkehr rumbringen musste, schloss ich mich ihr an. Die Kamera wanderte eine Treppe hinauf. Eine Frau schwang ihr Bein über eine Stange. Eine andere hielt ein Paar rote Knöchelschoner in die Kamera, streifte sie sich über, ging in den Vierfüßlerstand und fing an, Poübungen zu machen. An der Wand hinter ihr hing ein großes Plakat mit dem Namen des Fitnessstudios. Dazwischen wurde Werbung für Vitaminpräparate und Nahrungsergänzungsmittel eingeblendet. Das Telefon klingelte. Die Frau unterbrach den Film.

Als das Gespräch beendet war, fragte ich:

„Und, was gibt’s hier so für Kurse?“

Sie deutete auf eine Wochenübersicht.

Ich meldete mich für eine Fitnessgruppe an.