7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: CW Niemeyer

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

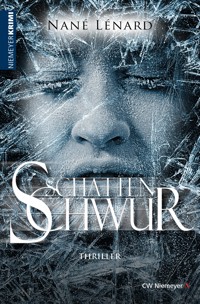

MAN FAND SIE IM WASSER. MAN GLAUTE SIE TOT! MAN HAT SIE BEGRABEN. Doch dann taucht ihr Gesicht wieder auf. Als Bild in der Suchmeldung. Nur eine Ähnlichkeit? Kommissar Wolf Hetzer ist überzeugt, die Frau auf dem Foto zu kennen. Ein alter Fall seines Freundes Thorsten Büthe, Profiler beim LKA Hannover. Hetzer will die im Koma liegende Patientin sehen, kommt aber zu spät. Man hat sie verlegt. Die Klinik München erreicht sie nie. Irrtum oder Entführung? Es gibt keine Spuren für einen Ermittlungsansatz, obwohl Hetzer und Büthe an ein Verbrechen glauben. Doch es siegt die Intuition. Man recherchiert heimlich, sucht nach alter DNA. Und öffnet schließlich das Grab ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Nané LénardSchattenQual

Im Verlag CW Niemeyer sind bereitsfolgende Bücher der Autorin erschienen:SchattenHautSchattenWolfSchattenGiftSchattenTodSchattenGrabSchattenSchwurSchattenSuchtSchattenGierSchattenZornFriesenNerzFriesenGeistFriesenSpielKurzKrimis und andere SchattenSeiten

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.de© 2018 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-8347-7

Nané Lénard

SchattenQual

Nané Lénard wurde 1965 in Bückeburg geboren, ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Nach dem Abitur und einer Ausbildung im medizinischen Bereich studierte sie später Rechts- und Sozialwissenschaften sowie Neue deutsche Literaturwissenschaften.Ab 1998 arbeitete sie als freie Journalistin. Von 2009 an war Lénard im Bereich Marketing und Redaktion für verschiedene Unternehmen tätig. Seit 2014 ist sie freiberufliche Schriftstellerin und verfasst neben Kriminalromanen auch Kurzgeschichten und Lyrik. Einige ihrer Werke wurden prämiert.Nané Lénard ist auf Lesungen, Buchmessen und in sozialen Netzwerken für ihre Fans präsent.Mittlerweile sind ihre SchattenThriller rund um die Kommissare Hetzer und Kruse sowie ihre heiter-skurrilen OstfriesenKrimis mit Oma Pusch im gesamten deutschen Sprachraum bekannt.

Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.

Für Constanze

Verfluche den Tagdeiner SchwächeBeteure die Reue!Bereue die Treue,die fehlte und quälteEntzweiund vorbei,einerleiNun leideim Schattendie düstere Qual,und fleh nach dem Leben,du hattest die Wahl

Prolog

Sepp Hornbichler war gut drauf. Ein Liedchen trällernd fuhr er auf der B 19 in Richtung Oberstdorf. Ja, dieser Ohrwurm ließ ihn nicht mehr los. „I sing a Liad für di ...“

Eben noch hatten sie das Stück instrumental in der Musikkapelle Fischen geprobt, der Sepp seit Kurzem angehörte. Und natürlich kannte er auch den Text, den Andreas Gabalier jetzt in einer Endlosschleife in seinem Kopf sang. „... i glaub, i steh auf di ...“ Das mochte natürlich vor allem an der Geli liegen, die dort in seinem Hirn ebenfalls sehr präsent war. Allerdings nicht mit Tönen, sondern in Bildern. Er sah sie vor sich in ihrem Dirndl und träumte vom Inhalt ihrer Bluse. Ein fesches Mädel war sie und auf der Klarinette mindestens so gut wie er auf dem Saxophon.

Den ganzen Abend hatte er sie aus den Augenwinkeln beobachtet. Eigentlich war es sein Plan gewesen, in der Pause ein unverfängliches Gespräch mit ihr zu beginnen, aber sie ging mit ihren Freundinnen davon. Kurz darauf sah er sie in einer Ecke des Saals kichern. Mist! Keine Chance für ihn, sie allein zu erwischen. Eine neue Idee musste her.

Die kam ihm, als die Probe zu Ende war. Geschickt deichselte er es so, dass sie beide gleichzeitig durch die Tür gingen. Dabei stieß er Geli wie aus Versehen an und entschuldigte sich reumütig, da ihr der Klarinettenkoffer aus der Hand gefallen war. Das hatte er natürlich nicht gewollt. Die Geli lachte nur, als er sie bat nachzuschauen, ob mit dem Instrument auch alles in Ordnung war. Er solle lieber den blauen Fleck an ihrem Arm wegpusten, hatte sie vorgeschlagen und ihm die schmerzhafte Stelle unter die Nase gehalten. Wahnsinn! Sepp hätte küssen und lecken wollen, aber er hauchte nur, während er gleichzeitig versuchte zu schnuppern. Der Duft ihrer Haut ging ihm seitdem nicht mehr aus dem Sinn.

Er überlegte gerade, ob sie zwischen den Brüsten genauso gut roch, als es einen Schlag gab und er gar nichts mehr sah. Panisch stieg er auf die Bremse. Er wusste überhaupt nicht, wohin es ihn driftete. Die Zeit schien sich endlos auszudehnen. Als der Wagen endlich zum Stehen kam, waren nur wenige Sekunden vergangen. Sepp stieg aus und schaute zurück. Was mochte das für ein verdammtes Stück Wild gewesen sein, das er da erwischt hatte? Er zitterte. Und wenn es keines gewesen war?

Die Luft war kalt. Er sah seinen Atem. Das Zittern hielt an und ging in ein Schlottern über. Aber die Winternacht war nicht schuld daran, sondern etwas Weißes. Er sah es vielleicht fünfzig Meter hinter seinem Wagen liegen. Das konnte kein Schnee sein. Geli war aus seinen Gedanken wie weggeblasen. Dort tobten andere Stürme, die nackte Angst machte sich breit. Was sollte er tun? Einsteigen und wegfahren? Hoffen, dass ihn niemand gesehen hatte? Aber wenn es ein Mensch war? Doch je länger er hier stand, desto größer war die Gefahr, gesehen zu werden. Ein Teil in ihm wollte fliehen, ein anderer wurde von dem unförmigen Weiß magisch angezogen.

Das alles spielte sich in Sekundenbruchteilen ab, obwohl es ihm wie eine Ewigkeit vorkam. Verwundert bemerkte er, dass sich seine Beine zurück in Richtung Fischen bewegten, auf das zu, was da lag. Schon als er näher kam, wusste er, dass es sich um einen Menschen handeln musste. Ein nackter Hacken lag leicht verdreht auf einem Rest Schnee und klagte ihn an. Zögernd ging er näher. Zu dem Fuß gehörte ein weiterer und darüber erkannte Sepp zwei Beine, die in einem unbedeckten Gesäß mündeten. Es war eine Frau in weiß gemustertem Stoff. Sie trug eine Art Nachthemd, das hinten offen war. Am Hals war es mit einer Schleife gebunden. Wirr lagen die dunklen Haare um den Kopf verstreut, als habe es eine Explosion gegeben. Nur schemenhaft konnte man das Gesicht durch die Strähnen erahnen.

Sepp stand wie versteinert vor der reglosen Person. Vollkommen unfähig zu wissen, was er tun sollte. Niemand ging derart leicht bekleidet und ohne Schuhe draußen herum. Die Situation war so grotesk, dass sie ihm unwirklich vorkam. Hätte sich die Frau nicht bewegt und wäre das Stöhnen nicht gewesen ... was hätte Sepp getan? Doch jetzt wachte er aus seiner Lethargie auf und beugte sich über sie.

„Hallo!“, rief er, während er ihre Wange tätschelte. „Hallo, hören Sie mich?“

Aber von ihr kamen nur unverständliche Laute.

„Warten Sie, ich rufe Hilfe“, stammelte Sepp und zog seine Jacke aus. Mit ihr deckte er die Frau notdürftig zu.

Ihm fiel ein, dass er das Smartphone im Wagen gelassen hatte. Er rannte zurück, so schnell er konnte. Sein Telefon lag in der Mittelkonsole. Eine Decke. Verdammt! Warum hatte er keine Decke?, dachte er. Da fiel ihm die Folie aus dem Verbandskasten ein. Er riss den Kofferraum auf und nahm einfach das ganze Ding mit. Noch während er den Weg zur Verletzten zurücklegte, rief er bereits die 112 an. Dann wickelte er die Frau vorsichtig in die Folie. Ob die goldene oder silberne Seite nach außen gehörte, hatte er vergessen. Bewegen oder nicht bewegen? Wie war das noch mit der stabilen Seitenlage? Aber wenn ihre Wirbelsäule verletzt war? Sollte er lieber nichts unternehmen? Wieso dauerte das so lange, bis jemand kam? Wärmen dachte er. Ich muss sie wärmen. Sonst hat sie keine Chance. Vorsichtig legte er sich mit unter die Metallfolie und wartete. Vielleicht stundenlang ...

Als Notarzt und Sanitäter endlich eintrafen, kam von der Frau nur noch ein leichtes Wimmern. Zwischendurch war sie ganz still gewesen und Sepp hatte befürchtet, dass sie ihren Verletzungen erlegen war. Doch gottlob!, sie lebte noch. Beinahe zeitgleich traf auch die Polizei ein. Während die Frau im Rettungswagen erstversorgt wurde, setzte man Sepp in den Streifenwagen zum Aufwärmen. Sie wollten ihn noch befragen. Aber er war plötzlich unendlich müde. Teilnahmslos sah er, wie sich die Beamten mit dem Notarzt unterhielten, der den Kopf schüttelte.

Sie ist tot, schoss es Sepp durch den Kopf. Ich habe sie umgebracht.

Unter der Frankenburg

Es war still unter der Frankenburg. Sozusagen mucksmäuschenstill, denn alles schlief noch. Die Ragdollkater Max und Moritz lagen wie immer auf der Chaiselongue vor dem Kaminofen, während Lady Gaga, eingerollt in ihrem Korb, von imaginären Hasen träumte. Die altdeutsche Schäferhündin war in ihrer Jugend ein wenig verrückt gewesen und daher aus dem aktiven Polizeidienst ausgeschieden. Ihr Vorbesitzer behauptete heute noch, die bekannte Sängerin habe sich aufgrund eines Fernsehberichtes nach ihr benannt, und das brachte ihm zumindest einen herzhaften Lacher ein. Mit den Jahren war die Lady ruhiger geworden und mittlerweile hatte sich ein wenig Altersstarrsinn eingestellt. Das wenigstens fand Hauptkommissar Wolf Hetzers Sohn Niklas, der die vierbeinige Bande derzeit hütete. Momentan lag er noch in tiefem Schlaf, denn es war Sonnabend. Er hatte frei, wenn alles gut ging und nirgendwo eine Leiche auftauchte.

Normalerweise kümmerte sich Moni Kahlert um die Tiere, wenn Wolf nicht zu Hause war. Aber sie war mittlerweile nicht nur die Nachbarin des Hauptkommissars, sondern auch dessen Verlobte. Ihn störte es überhaupt nicht, dass Moni etwas älter war als er, und seit Präsident Macron waren sogar Partnerinnen gesellschaftsfähig, die die Mütter ihrer Liebsten sein konnten. Für ihn selbst war das nichts, fand Niklas. Er hatte ohnehin noch viel Zeit und keine Eile, sich zu binden. Das lag nicht daran, dass er sich scheute, Verantwortung für einen anderen Menschen zu übernehmen. Er hatte seine kranke Mutter begleitet und war ihr eine Stütze gewesen, bis sie beschlossen hatte, selbst aus dem Leben zu scheiden. Die Schmerzen waren zu groß gewesen. Gut, sie hatten nie eine sehr enge Beziehung zueinander gehabt, zumindest hatte er das geglaubt. Dennoch war ihr selbstbestimmter Tod schwer für ihn zu verkraften gewesen. Inwieweit das mit ein Grund für seine unabhängige Lebensweise war, hinterfragte er nicht.

Mit den Tieren war das etwas anderes. Er versorgte sie gerne und genoss die winterlichen Waldspaziergänge mit der Lady, die etwas eigen war, wenn es darum ging, eine andere Route einzuschlagen, als sie gewohnt war. Starrsinnig eben. Wenigstens ließ sie ihn am Wochenende ausschlafen. Es war schon halb neun durch, als sie sich in ihrem Korb streckte, aufstand und sich demonstrativ am Fuße der Treppe schüttelte. Niklas schreckte hoch. Das war ein ungewohntes Geräusch für ihn. Er lauschte. Alles still. Und schon im nächsten Moment döste er wieder ein. Auch die Lady horchte nach oben. Ihr erster Weckversuch hatte nichts genützt. Sie musste größere Geschütze auffahren, beschloss sie und schlich nach oben. Die Schlafzimmertür war nur angelehnt. Vorsichtig schlüpfte sie durch den Spalt. Niklas träumte gerade von einem herrlichen Sommertag. Er lag bäuchlings auf einer Liege. Aber warum massierte jemand seinen Fuß? Das kitzelte doch! Und es gab niemanden, von dem er dort berührt werden wollte. Panisch schreckte er hoch. Seine Zehen waren nass. Vor ihm stand ein wedelnder Hund. Niklas hätte schwören können, dass die Lady grinste, bevor sie seinen Schlappen ins Maul nahm und ihm aufs Bett legte.

„Schon gut“, stöhnte er leise und wackelte mit den Zehen. „Hast du mich etwa geleckt?“, fragte er.

Lady Gaga schwieg und wedelte. Dann ging sie in Richtung Treppe.

„Ich weiß nicht, ob ich das nicht ein bisschen ekelig finden sollte, wenn man bedenkt, wo du so überall rumschnüffelst.“ Na ja, besser als im Gesicht, dachte er, denn er wollte sowieso gleich duschen. Sie musste wohl nach draußen. Einen Moment lang überlegte er, ob er barfuß nach unten gehen sollte, um sie in den Garten zu lassen. Aber es war kalt, und so entschied er sich, lieber mit feuchten Zehen in die Schlappen zu steigen. Das bisschen Hundespucke würde ihn nicht umbringen. Außerdem war das allemal besser, als gleich Staub und Tierhaare an den Füßen zu haben. Ein Grund für ihn, sich selbst keine anzuschaffen, obwohl er Hunde und Katzen mochte. Auch seine bisweilen schwer planbaren Dienstzeiten hielten ihn davon ab. Er hatte ja im Höppenfeld keine Moni nebenan. Nichtsdestotrotz genoss er es, wenn er vertretungsweise die Vierbeiner seines Vaters versorgen konnte. Das bedeutete nämlich auch, dass er so tun konnte, als gehörte die alte Kate ihm. Er vermisste sein Haus in Margens, wenn er in der Wohnung im Höppenfeld lebte. Aber Margens war für tägliche Fahrten zum Dienst einfach zu weit, da es oben bei Neuharlingersiel lag. Also versuchte Niklas so oft wie möglich in seiner Freizeit dort zu sein. In Gedanken spielte er sogar mit der Möglichkeit, sich dort in den Norden versetzen zu lassen. Nun ja, mal sehen, was sich ergab.

Im Kaminofen glühte noch ein Stück des Braunkohlebriketts, das er gestern Abend hineingelegt hatte. Die Kater bemerkten ihn kaum oder sie ignorierten ihn einfach, während sie sich streckten und genau so zusammenrollten, wie sie vorher gelegen hatten. Niklas öffnete die Terrassentür, um Lady Gaga wieder hineinzulassen. Er schmunzelte inzwischen über die listige Hündin, die ihm erst den Fuß gewaschen und dann den Pantoffel gebracht hatte. Frauen sagten einem immer, wo es langging.

In einer Ferienwohnung in Schöllang

Es war ein wunderschöner, sonniger Wintermorgen. Man sah, dass es sehr kalt war, denn der Raureif hatte sich um Äste und Zweige gelegt. Auf den Wiesen waren die Halme weiß überhaucht. Klar lagen die Alpen in der aufgehenden Sonne. Kein Wölkchen umhüllte das Rubihorn.

Hauptkommissar Wolf Hetzer war zur Kur. Sein Hausarzt hatte ihn so lange gedrängt, bis er zähneknirschend nachgegeben hatte. Gut, sein Arm war versehrt, seine Psyche immer noch angeknackst. Aber er hätte es irgendwie auch so wieder hingekriegt. Der Meinung war er wenigstens. Sein Doktor und seine Mitmenschen sahen das wohl eher anders. Es lag ihm überhaupt nicht, irgendwo allein hinzufahren. Und dann womöglich auch noch in eine Kurklinik. Das war nicht sein Ding. Aber Moni, seine Nachbarin und Verlobte, hatte ihn mit ihrem Vorschlag gerettet, ihm sozusagen aus der Patsche geholfen. Eine ambulante Kur war die Lösung.

Während er mit Moni in einer Ferienwohnung quasi Urlaub machte, konnte er wochentags Anwendungen über sich ergehen lassen. Einmal so richtig raus aus der Tretmühle, dafür hatte sein Arzt plädiert. Und am besten gleich noch einen Urlaub dranhängen. Nun gut, er war bereit gewesen, sich darauf einzulassen. Zuerst also drei Wochen Oberstdorf, wobei sie im nahen Schöllang wohnen wollten, und danach ein kleiner Trip in die Vergangenheit mit einer Woche in Pfronten. Und hier waren sie nun, angesichts hoher Berge mit Blick auf die Schanze, die in weiter Ferne nur so eben erkennbar war. Aber die Sonne schien. Was wollte man mehr?

Wolf Hetzer blätterte in der Allgäuer Zeitung und stutzte. Dann schüttelte er den Kopf, las aber den Artikel weiter.

„Was hast du?“, fragte Moni.

„Ich habe überlegt, ob mir das Gesicht hier bekannt vorkommt“, erklärte Wolf und hielt Moni das Foto hin. „Sie haben eine Frau nach einem Autounfall an der B 19 in die Klinik nach Oberstdorf gebracht, aber niemand weiß, wer sie ist. Darum haben sie jetzt ein Bild von ihr veröffentlicht. Sie liegt im Koma.“

„Wie schrecklich“, sagte Moni und studierte das Gesicht, „also ich habe sie ganz bestimmt noch nie gesehen. Ich kann mir allerdings auch nicht vorstellen, wieso du sie kennen solltest. Die Frau wird doch hier aus der Gegend sein.“

„Du hast wahrscheinlich recht“, erwiderte Wolf und zuckte mit den Schultern. „Hast du noch einen Schluck Kaffee?“

Moni goss ihm nach. „Du musst doch auch nicht bei jeder Suchmeldung einen Fall für dich wittern. Hast du vergessen, dass du im Urlaub bist?“ Sie lachte.

„Zur Kur bitteschön!“, insistierte er. „Das ist wie Dienst ohne Tätigkeit, quasi Erholung auf Staatskosten, weswegen ich mich verpflichtet fühle, zumindest die Augen offen zu halten.“

„Noch ein Brötchen“, fragte Moni und ignorierte seine fadenscheinigen Erklärungen. Niemand wusste besser als sie, dass er schlecht abschalten konnte. Immer fühlte er sich verantwortlich, den Dingen auf den Grund zu gehen. Das war höchst achtenswert. Sie schätzte seine Eigenschaft, aber im Genesungsprozess war sie hinderlich, wenn nicht gar kontraproduktiv.

„Nein, ich werde zu dick“, antwortete Wolf und strich sich über seinen Bauch. Es war nicht zu übersehen, dass er in die Jahre kam. Er aß nicht mehr als sonst. Der Stoffwechsel schien nachzulassen.

„Papperlapapp“, schimpfte Moni, „die Figur verändert sich einfach. Außerdem gehen wir gleich nach Fischen runter und wieder zurück. Da kannst du dir die Semmel wieder ablaufen. Immerhin 120 Höhenmeter auf den drei Kilometern.“ Sie grinste.

„Um die Polster dann mit Leberkäse aus dem Ort wieder aufzufüllen“, sagte Wolf und zwinkerte ihr zu. „Und dann servierst du den dicken Alten ab, um dir einen Jüngeren zu nehmen.“

„Ich habe schon einen Jüngeren. So ganz jung sind sie zu anstrengend“, erwiderte Moni.

„Na, da bin ich ja beruhigt, dass ich durchaus noch Vorzüge habe.“ Wolf schmunzelte und vertiefte sich wieder in den Artikel. „Ist doch komisch, dass die Frau ein Krankenhausnachthemd trug, als sie angefahren wurde. Ich meine, es ist sowieso ungewöhnlich, mit so einem Ding rumzulaufen, aber mitten im Winter vollkommen hirnrissig. Ohne Schuhe, ohne Mantel geht doch niemand raus.“

„Sind diese Hemden nicht nur hinten im Hals gebunden, praktisch wie ein Kittel?“, überlegte Moni laut.

Wolf dachte über seinen Aufenthalt im Mindener Klinikum nach. Ja, man hatte ihm anfangs auch so etwas angezogen. „Stimmt“, antwortete er. „So ein Nachthemd ist weder kleidsam noch bequem, sondern einfach nur praktisch und warm ist es nicht im Geringsten.“

„Dann frage ich mich, wieso sie es draußen anhatte?“, grübelte Moni.

„Ehrlich gesagt, kann ich mir da nur einen Grund vorstellen: Sie war auf der Flucht!“, erklärte Wolf.

Moni lachte schallend. „Der Herr Hauptkommissar ist so was von im Dienst. Ich weiß gar nicht, warum wir hier sind.“

„Das würde auch erklären, wieso sie angefahren worden ist“, sagte Wolf leicht beleidigt, ignorierte aber ihr Gelächter.

Moni wurde ernst. „Es könnte hundert andere Gründe geben. Möglicherweise ist sie aus einem Auto gefallen, weil sie die Tür während der Fahrt plötzlich aufgemacht hat.“

„Ach, und das merkt der Fahrer nicht?“, bohrte Wolf nach.

„Sie könnte dement sein und sich verirrt haben“, schlug Moni vor.

„Guck dir das Bild an. In dem Alter ist es eher unwahrscheinlich, dass das Gedächtnis schon so nachgelassen hat“, sagte er.

„Kann sein, kann auch nicht sein“, erwiderte Moni. „Es gibt Menschen, bei denen es im Oberstübchen einfach nicht stimmt. Sie ist vielleicht aus einer Einrichtung für psychisch Kranke in der Nähe weggelaufen.“

„Von Flucht ist das aber nicht weit entfernt“, entgegnete Wolf. „Außerdem haben sie das alles bestimmt schon überprüft, sonst würden sie keinen Aufruf in der Zeitung machen. Sie halten es für die letzte Möglichkeit, der Identität dieser Frau auf die Spur zu kommen. Ich weiß, wovon ich spreche.“

Moni seufzte. „Natürlich ist das tragisch. Ich verstehe ja, dass dich das berührt und auch nicht so schnell wieder loslässt. Gib mal her, den Artikel.“ Sie las den zweispaltigen Aufruf und betrachtete noch einmal ganz genau das Bild. „Dass sie nun auch noch einen Unfall hatte, wo sie doch wahrscheinlich schon krank war, der Kleidung nach zu urteilen. Irgendwo in der nahen Umgebung muss sie doch behandelt worden sein. Sonst wäre sie bei den Temperaturen draußen erfroren. Deswegen verstehe ich nicht, dass sie dort niemand vermisst. Auch das werden die Beamten doch überprüft haben.“

„Siehst du“, sagte Wolf und lehnte sich in der Eckbank zurück. „Jetzt erkennst du, dass da was faul sein muss.“

Sie schüttelte den Kopf. „Ich würde trotzdem erst versuchen, nach einer logischen Lösung zu suchen.“

„Weil du eben immer optimistisch bist“, entgegnete er, „und weil du noch nicht so tief in menschlichen Abgründen gegraben hast wie ich.“

„Möglich“, sagte Moni und zuckte mit den Schultern. „Aber dir ist ja auch nicht eingefallen, ob du sie schon mal gesehen hast oder nicht. Also können wir nichts tun, rein gar nichts.“

„Man müsste mal mit den ermittelnden Beamten sprechen“, überlegte Wolf, schwieg dann aber, als er Monis missbilligenden Blick sah. Er klappte die Zeitung zu. „Wer geht zuerst ins Bad?“

„Ich bin schon unter der Dusche“, erwiderte Moni und stand auf. „Ein herrliches Wetter für einen Spaziergang.“

Wolf nickte und wartete, bis sie hinter der Tür verschwunden war. Dann klappte er die betreffenden Seiten wieder auf, knipste Artikel und Foto mit seinem Smartphone ab und warf die Allgäuer Zeitung in den Papiermüll. Ihm wollte partout nicht einfallen, ob oder woher er die Frau kennen sollte. Wenn er nur ihre Augen hätte sehen können, aber das ging natürlich nicht, da sie im Koma lag. Wolf war unschlüssig, ob er ihr Bild schon einmal irgendwo anders gesehen hatte. Er wusste auch nicht, wo das gewesen sein konnte. Aber etwas in ihm war unruhig. Es fiel ihm schwer, die Sache einfach so auf sich beruhen zu lassen.

In der Klinik

„Keine leichte Situation“, sagte Oberarzt Emil Hedenborg zu seinem Chef. Als deutscher Staatsangehöriger mit finnisch-schwedischen Wurzeln war er viersprachig aufgewachsen. Das Englische hatte er zusätzlich mit der Muttermilch aufgesogen, da im finnischen Fernsehen Spielfilme fast grundsätzlich auf Englisch mit Untertiteln in Landessprache liefen. Derzeit hospitierte er in der Oberstdorfer Klinik im Bereich Unfallchirurgie.

„Ich würde sie ja an einen Spezialisten überweisen“, seufzte Chefarzt Xaver Rettenberger, „aber wir haben nichts, weder einen Namen noch eine Versichertenkarte. Wer sollte die horrenden Kosten übernehmen wollen?“

„Es gibt doch sicher Hilfsfonds für solche Fälle?“, hakte Hedenborg nach.

Rettenberger zuckte mit den Achseln. „Möglich, dass einige Krankenhäuser, Landkreise oder Großstädte so etwas eingerichtet haben. Nach der Intensivpflichtigkeit sind uns hier eigentlich die Hände gebunden. Die Kosten binden wir uns jetzt selbst ans Bein, da sie im Koma liegt. Normalerweise ergibt sich immer ein Hinweis auf das Opfer. Aber im vorliegenden Fall haben wir gar nichts, – nur eine Frau ohne Identität, ein anonymes Opfer. Niemand scheint sie zu kennen. Bislang ist kein einziger Anruf aus der Bevölkerung eingegangen.“

„Das ist wirklich merkwürdig. Sie muss doch hier aus der Gegend stammen, und ich schätze, dass sie zuvor auch in medizinischer Behandlung war. Das jedenfalls lässt doch ihre Auffindesituation vermuten“, sagte Hedenborg.

„Eben, darum vertraue ich auch darauf, dass sich der derzeitige Klinikaufenthalt am Ende doch noch abrechnen lässt. Bestimmt wissen wir bald, wer die Frau ist. Wenn nicht, lässt sich das nicht ändern. Ich nehme es auf meine Kappe. Wir können sie nicht vor die Tür setzen. Aber eine Weiter- oder Mitbehandlung kann ich erst initiieren, wenn die Kostenübernahme geklärt ist“, erwiderte Rettenberger.

„Das ist verständlich, aber ich glaube kaum, dass ihr so viel Zeit bleibt. Sie wissen, dass der Unfall nicht das eigentliche Problem darstellt“, entgegnete Hedenborg.

Rettenberger machte ein unglückliches Gesicht und nickte.

„Ich könnte in München bei einem befreundeten Kollegen nachfragen, ob sich dort eine Möglichkeit ergeben würde, unsere Unbekannte weiterzubehandeln“, schlug Hedenborg vor. „Im vorliegenden Fall nichts weiter zu unternehmen käme einer unterlassenen Hilfeleistung gleich. Das widerspricht doch unserem hippokratischen Eid.“

„Wenn Sie – egal wo – etwas für die junge Frau erreichen könnten, würde mir ein Stein von der Seele fallen“, erklärte der Chefarzt. „Vielleicht ergibt sich parallel ein Hinweis auf ihre Identität. Dann könnte man die Kosten im Nachhinein noch geltend machen.“

„Wir sollten nichts unversucht lassen, ihr zu helfen“, fügte Hedenborg hinzu und verabschiedete sich mit dem Hinweis, dass er nun einige Telefonate führen wolle.

Doktor Xaver Rettenberger war froh, diesen Oberarzt in seinem Team zu haben. Er hoffte, dass er Hedenborg davon begeistern konnte, sich ganz im Allgäu niederzulassen.

Auf nach Fischen

Hauptkommissar Wolf Hetzer, derzeit theoretisch nicht im Dienst, hatte sich einen Rucksack aufgesetzt und dachte an die Anreise vor knapp zwei Wochen.

Moni und er waren mit der Bahn ins Allgäu gefahren. Eigentlich, weil sie es ruhig angehen lassen wollten. Doch damit fing die Tour gleich turbulent an. In Bückeburg hatten sie sicherheitshalber eine frühere S-Bahn genommen. So erreichten sie trotz immenser Verspätung immerhin ihren Intercity nach Oberstdorf. Nicht mehr umsteigen zu müssen, empfand Moni als eine Wohltat. Da sie früh genug gebucht hatten, reisten sie erster Klasse. Leider nicht im Großraumwagen, wie sie es sich erhofft hatten, denn die gab es nur in der zweiten. Als sie das Abteil betraten, waren bereits vier Personen anwesend. Für ihr eigenes Gepäck war eigentlich kein Platz mehr vorhanden. Doch die beiden Damen ihnen gegenüber erklärten sich bereit, ihre Snowboards außerhalb des Abteils zu lagern. Die Fensterplätze waren von einem Ehepaar besetzt, das aus der Gegend von Hamburg stammte, wie sie schwerlich verbergen konnten. Während die Ehefrau an einem unförmigen olivfarbenen Klumpen strickte, hustete sich der Gatte die Lunge aus dem Hals. Wolf duckte sich unter dem Bakterienschwarm weg, was ihm einen missbilligenden Blick von Moni einbrachte. Aber er hasste es einfach, so mit Bazillen bombardiert zu werden, denn sein Sitznachbar kannte keine Gnade. Süffig leerte er seine Nebenhöhlen in ein Taschentuch und sah sich den Ertrag an. Wolf rückte ab und schmiegte sich an Moni. Sicher, der Mann konnte nichts für seine Erkältung, aber es war etwas derart Unflätiges an seinem Umgang mit dem Infekt, dass sich Wolf ekelte. Moni hatte wie immer die Ruhe weg. Während er an ihr lehnte, häkelte sie geduldig vor sich hin und ertrug die Geschosse des Hamburgers aus Nase und Rachen. Es war ohnehin nicht zu ändern in dieser Zwangsgemeinschaft. Sechs Menschen in einem Abteil auf engstem Raum. So etwas waren sie nicht gewöhnt. Und die Fahrt würde über acht Stunden dauern, wenn alles glattging.

Während in den Nachbarabteilen Bierfässer geöffnet und Feiglinge ausgeschenkt wurden, versuchte Wolf Hetzer auf seinem iPad zu lesen. Er hatte sich zahlreiche Fotomagazine geladen, denn er sehnte sich danach, dass ihm irgendwann mehr Zeit bliebe, seinem Hobby nachzugehen. Auch jetzt war die Kamera mit im Gepäck. Er hoffte auf schöne Motive bei ihren Wanderungen. Aber zunächst einmal galt es, diese Fahrt zu überstehen, denn von nebenan hatten sie ungeahnte Aktivitäten vernommen. Es polterte und fluchte, man rempelte gegen die Wände, und nur durch Zufall bekam Moni mit, dass der Zug in Hamburg falsch zusammengesetzt worden war. Wagen 22 und Wagen 12 waren vertauscht. Eigentlich kein Dilemma, wenn der Zug nicht in Augsburg geteilt werden würde, sagte man ihr auf Nachfrage. Aber das sei kein Problem, versicherte der Schaffner. Beide Waggons zögen jetzt Abteil für Abteil in den anderen Wagen bei laufender Fahrt um. Wolf befürchtete hinsichtlich der Schluckspechte, die nun bereits einiges getankt hatten, das Schlimmste.

Man stelle sich vor, wie sich der Inhalt vollbepackter Winterabteile samt Menschen durch enge Gänge quält. Natürlich aneinander vorbei, denn es sollte eins zu eins getauscht werden. Irgendwo musste das ganze Zeug ja hin. Zumindest konnten sie den ersten Schwung der Bazillen im alten Abteil lassen, aber der Hamburger lieferte reichlich nach, als man endlich wieder saß und alles an seinem Platz war. Nur leider war die Lok aus Oberstdorf noch nicht da, als der Intercity Augsburg erreichte. Nun mag man denken, dass ein halbes Stündchen den Kohl bei der weiten Reise nicht fett machte, aber genau das Gegenteil war der Fall. Die abgekoppelten Zuginsassen waren genervt. Sie saßen in der Falle. Es hatten sowieso nur vier von elf Toiletten funktioniert, aber die waren inzwischen mit dem anderen Zugteil und dem Bordbistro verschwunden. Mutige wagten sich auf die Klos des Augsburger Bahnhofes, immer die Panik im Genick, die Lok könne eher eintreffen. Da waren die Säufer des Kegelvereins besser dran. Sie stellten sich einfach ans Gleis und ließen laufen. Was sollte es? Notdurft! Außerdem war fast der gesamte Bahnhof eine Baustelle. Wen kümmerte da schon ein bisschen durchgelaufenes Bier?

Als Wolf und Moni endlich doch noch in Fischen ankamen, ließen sie sich mit dem Taxi hoch nach Schöllang bringen. Auf eine Busfahrt konnten sie verzichten.

Inzwischen hatten sich die beiden von der anstrengenden Reise erholt. Wolf seufzte und dachte an die Frau ohne Identität. Er haderte immer noch mit sich, ob er das Foto von ihr und den Bericht an seine Kollegen schicken sollte, auch wenn viele hundert Kilometer zwischen Allgäu und Weserbergland lagen. Aber das konnte er immer noch machen. Es war Samstag. Vor Montagmorgen wollte er sowieso niemanden damit belästigen.

Moni riss ihn aus seinen Gedanken. Mit einem tiefgründigen Lächeln fragte sie ihn: „Können wir?“

Wolf nickte.

Eine asphaltierte Strecke führte als Fußweg nach Fischen. Es ging steil bergab. An Hütten und Feldern vorbei erreichten sie den Fischener Ortsteil Au, überquerten dann die Iller und gelangten über die Burgstraße in den Ort. Beim Supermarkt Feneberg kauften sie Butter, Käse und Milch ein. Den Leberkäse holten sie in der Metzgerei Hubert Schmid. Auch an der Konditorei Münzel kamen sie nicht vorbei, da Wolf sich eine Breze (bayrisches Laugengebäck) kaufen wollte. Brötchen, Bier und Wasser bekamen sie bei ihrer Pensionswirtin in Schöllang. Das war echt gut, dachte Wolf, als sein Rucksack immer schwerer wurde, denn den musste er gleich bergauf tragen. Hätte es in Fischen eine Polizeistation gegeben, wäre er dort gerne mal vorbeigeschlendert – natürlich nur ganz zufällig, aber so musste er warten, bis er wieder nach Oberstdorf kam. Auf diese Weise konnte er auch vermeiden, dass Moni mit ihm schimpfte, überlegte er.

„Du bist so schweigsam“, sagte sie, blieb stehen und verschnaufte. „Na, wo bist du denn wieder mit deinen Gedanken?“

Wolf wurde rot, ohne dass er es wollte. Sie kannte ihn einfach zu gut. Es war zum Mäusemelken. „Ähm, äh, ja ...“

„Dachte ich es mir doch“, fiel sie ihm ins Wort und schmunzelte. „Und? Hast du das Bild der Frau schon an deine Kollegen geschickt?“

„Nein“, erwiderte Wolf, der sich etwas doof vorkam. Sie las in ihm wie in einem offenen Buch.

„Wieso nicht?“, fragte sie erstaunt. „Daran ist doch nichts auszusetzen, auch wenn ich nicht glaube, dass es was bringen wird. Einen Versuch ist es trotzdem wert.“

„Ich wundere mich, dass du mich immer sofort durchschaust“, grummelte Wolf.

„Sei doch froh, dann brauchst du mir nichts zu verheimlichen“, entgegnete Moni, „Poker solltest du allerdings nicht spielen, zumindest nicht mit mir. Du wirst doch nicht eher Ruhe geben, bis du alles über diesen Unfall und die Unbekannte weißt. Glaub mir, ich kenne dich, und ich kann dich sogar verstehen.“

„Jeder braucht einen Namen“, flüsterte Wolf jetzt fast. „Wenn jemand auch keine Verwandten hat, die ihn vermissen, aber ein Name sollte niemals verloren gehen, weder bei den Lebenden noch bei den Toten.“

Wache

Zitternd saß Sepp Hornbichler vor der Intensivstation. Er hielt Wache. Man ließ ihn nicht rein. Er war weder mit dem Opfer verwandt noch konnte er einen anderen Grund vorweisen, warum er die Unbekannte besuchen wollte. Dass er sie angefahren hatte und keine Ruhe mehr fand, ließen die Ärzte nicht gelten. Das war sein höchst eigenes Problem. Sepp hatte es schon vor ein paar Tagen versucht. Nun war ein anderer diensthabender Arzt auf Station, aber auch der winkte ab und bat Sepp, doch wieder nach Hause zu gehen und für die Frau zu beten. Mehr könne er ohnehin nicht tun.

Was Sepp nicht wusste und ihm auch niemand sagte, war, dass die Verletzte an mehr als den Unfallfolgen litt. Es ging ihn schließlich nichts an, obwohl es vielleicht sein Gewissen erleichtert hätte, aber das interessierte keinen. Nie im Traum wäre er darauf gekommen, dass das Koma, in das die Frau gefallen war, eher nichts mit ihm zu tun hatte.

Schon hunderte Male war er im Kopf die schicksalsträchtigen Sekunden durchgegangen. Gut, er hatte an die Geli gedacht, aber deswegen war er doch nicht automatisch nachtblind geworden. Seine Aufmerksamkeit hatte schon der Straße gegolten, trotz der Bilder und Traumvorstellungen im Hinterkopf. Irgendwelche Gedanken hatte man schließlich immer, wenn man fuhr. Das Gehirn ließ sich ja nicht ausstellen. Außerdem war der Rums zwar ein Schock für ihn gewesen. Er meinte aber, dass der Aufprall nicht so gravierend gewesen war. Gut, das mochte nichts heißen. Aber was ihn am allermeisten beschäftigte, war die Tatsache, dass die Frau schon Klinikkleidung trug, noch bevor überhaupt Sanitäter vor Ort waren. Das kam ihm merkwürdig vor. Da stimmte doch was nicht. Niemand lief bei solchen Temperaturen draußen so leicht bekleidet herum. Er erinnerte sich auch, eine Einstichstelle in ihrer Armbeuge gesehen zu haben, als er ihr seine Jacke anzog. Das konnte natürlich von einer intravenösen Spritze, aber auch von einer Blutentnahme gewesen sein. Oder sie hing an der Nadel, überlegte er, und war aus dem Entzug geflohen. Momentan hielt er dies für die wahrscheinlichste aller Möglichkeiten, obwohl es doch hätte auffallen müssen, wenn der Adula-Klinik eine Patientin abhandengekommen wäre. Die Klinik lag in Oberstdorf-Kleinwalsertal und direkt oberhalb der B 19. Allerdings nicht dort, wo er sie angefahren hatte. Sie musste also schon eine Zeit in der Kälte unterwegs gewesen sein. Aber wieso hatte er sie nicht gesehen? War sie plötzlich auf die Straße gerannt und hatte sich vorher versteckt?

Während er grübelte und sich keinen Reim auf das alles machen konnte, kam ihm ein ganz schrecklicher Gedanke. Was, wenn sie auf jemanden wie ihn gewartet hatte, auf jemanden im Auto, vor das sie sich stürzen konnte? Dann wäre er nicht schuld! Dann hätte er nichts dafürgekonnt, dass die Frau jetzt dort im Koma lag. Ein Hoffnungsschimmer nistete sich in seinem Kopf ein. Genau das würde er am Montag den Beamten sagen, wenn er in der Polizeiinspektion in Oberstdorf befragt werden würde. Sie sollten auf jeden Fall auch in diese Richtung ermitteln.

Auf der Suche nach Informationen

Tausend Gedanken gingen „Kurkommissar“ Wolf Hetzer durch den Kopf, als er auf dem Sofa seiner Ferienwohnung saß und auf die schneebedeckten Alpen blickte. Moni war über ihrer Häkelarbeit eingenickt. Er hatte sie leise zugedeckt und die Wollsachen auf den Tisch gelegt. Auch er war ganz kaputt von dem Rückweg nach Schöllang. Es brachte nichts, nur im Sportstudio angemeldet zu sein. Man musste auch hingehen. Die steile Strecke hatte ihm richtig zu schaffen gemacht. Da waren nicht nur die eigenen Fettpölsterchen, die bergauf gebracht werden mussten, nein, auch der schwere Rucksack hatte nicht unbedingt dazu beigetragen, dass er gut vorankam. Fast war es ihm so vorgekommen, als zöge jemand an ihm und hindere ihn daran, sich fortzubewegen. Aber das war natürlich Quatsch. Er schätzte, dass er locker dreißig Kilo mehr ins Dorf geschleppt hatte. Zwanzig Kilo Nahrung und zehn Kilo, die sich in ihm bereits in Fett umgewandelt hatten.

Nach diesen Mühen war eine Leberkässemmel das Mindeste gewesen, aber die lag ihm jetzt schwer im Magen. Es war doch eigenartig, dass man die Essenssünden sofort bereute, sobald man sie intus hatte. Vielleicht war es aber auch das Stück Käsekuchen gewesen, oder er vertrug den Kaffee nicht.

Es war aber auch zu blöd, dass heute Sonnabend war, sonst hätte er schnell mal bei seinen Kollegen Peter oder Detlef anrufen können. Für die wäre es wiederum ein Leichtes gewesen, mehr über diesen Unfall herauszufinden. Wolf wusste einfach zu wenig, um weiter nachdenken zu können, und das ärgerte ihn. Er selbst konnte schlecht zur Polizeiinspektion nach Oberstdorf gehen oder im Krankenhaus nachfragen. Auch wenn er seinen Dienstausweis vorzeigte, wäre es ohne triftigen Grund kaum nachvollziehbar, warum man ihm Akteneinsicht gewähren und medizinische Details preisgeben sollte. Ganz bestimmt nicht auf eine vage Erinnerung hin. Wenn ihm doch nur einfallen würde, warum er glaubte, das Gesicht der Frau schon einmal gesehen zu haben? Darüber hinaus fragte er sich, ob genau dieser Umstand dazu führte, dass ihn die Angelegenheit so gar nicht wieder losließ.