16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Septime Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

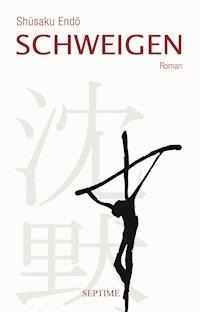

Schweigen ist der wichtigste Roman des gefeierten japanischen Autors Shusaku Endo. Er verursachte nach seiner Veröffentlichung im Jahr 1966 eine große Kontroverse in Japan. Shusaku Endo, ein japanischer Katholik, erzählt die Geschichte zweier portugiesischer Missionare, die im siebzehnten Jahrhundert in Japan versuchen, die dortige unterdrückte christliche Bewegung zu unterstützen. 1638 bricht Pater Sebastião Rodrigues nach Japan auf, um der Wahrheit hinter den undenkbaren Gerüchten, dass sein berühmter Lehrer Ferreira seinem Glauben abgeschworen habe, nachzugehen. Nach seiner Ankunft erlebt er die brutale und unmenschliche Verfolgung der Christen. Angesichts der Ereignisse in einer Gesellschaft, die keine Toleranz kennt und in der der Tod an der Tagesordung ist, stellt der Autor die immerwährende Frage: Wie kann Gott zu all dem schweigen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 508

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Cover

Impressum

Autor und Klappentext

Titelseite

Buchanfang

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Anhang

Leseproben

Shusaku Endo - Skandal

Ryu Murakami - Coin Locker Babys

Ryu Murakami - Das Casting

José Luís Peixoto - Das Haus im Dunkel

Tobias Sommer - Schweigen

Carlos Gamerro - Der Traum des Richters

Fußnoten

Originaltitel: CHINMOKU © 1969, The Heirs of Shusakū Endō

Shūsaku Endō, Schweigen

© 2015, Septime Verlag, Wien

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Christie Jagenteufel

Umschlag: Jürgen Schütz

Umschlagbild, Kruzifix: © bernardojbp – Fotolia

EPUB-Konvertierung: Esther Unterhofer

ISBN: 978-3-903061-34-7

Printausgabe mit einem Vorwort von Martin Scorsese

Und einem Nachwort von William Johnston

ISBN: 978-3-902711-40-3

www.septime-verlag.at

www.facebook.com/septimeverlag

www.twitter.com/septimeverlag

Shūsaku Endõ

(1923 – 1996) studierte französische Literatur in Japan und katholische Literatur in Frankreich. Er gilt in Japan als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Schriftsteller und erhielt zahlreiche Preise, u.a. den »Akutagawa-Preis«, den wichtigsten japanischen Literaturpreis. Seine Haupt-Werken zählen die Romane Schweigen, Samurai und Skandal. Letzte erscheinen in weiterer Folge ebenfalls bei Septime.

Klappentext:

Schweigen ist der wichtigste Roman des gefeierten japanischen Autors Shusaku Endo. Er verursachte nach seiner Veröffentlichung im Jahr 1966 eine große Kontroverse in Japan. Shusaku Endo, ein japanischer Katholik, erzählt die Geschichte zweier portugiesischer Missionare, die im siebzehnten Jahrhundert in Japan versuchen, die dortige unterdrückte christliche Bewegung zu unterstützen.

1638 bricht Pater Sebastião Rodrigues nach Japan auf, um der Wahrheit hinter den undenkbaren Gerüchten, dass sein berühmter Lehrer Ferreira seinem Glauben abgeschworen habe, nachzugehen. Nach seiner Ankunft erlebt er die brutale und unmenschliche Verfolgung der Christen. Angesichts der Ereignisse in einer Gesellschaft, die keine Toleranz kennt und in der der Tod an der Tagesordung ist, stellt der Autor die immerwährende Frage:

Wie kann Gott zu all dem schweigen?

»Vor fast zwanzig Jahren nahm ich diesen Roman das erste Mal zur Hand. Seither habe ich ihn unzählige Male gelesen und bin nun dabei, ihn auf die Leinwand zu bringen. Schweigen ist für mich eine Art Lebenselixier, das ich nur in sehr wenigen Kunstwerken gefunden habe.« Martin Scorsese

»Dies ist ein Meisterwerk. Es kann kein höheres Lob geben.« Daily Telegraph

»Einer der schönsten Romane unserer Zeit.« Graham Greene

»Superb – sein Meisterwerk.« Observer

»Eines der schönsten historischen Romane … makellos« David Mitchell, Autor von DER WOLKENATLAS

»Eine bemerkenswerte Arbeit … düster, zart und überraschend einfühlsam.« John Updike, New Yorker

Shūsaku Endō

SCHWEIGEN

Roman | Septime Verlag

Aus dem Japanischen von Ruth Linhart

PROLOG

Der Kirche von Rom wurde eine Nachricht überbracht. Sie besagte, dass Pater Cristóvão Ferreira, den die portugiesischen Jesuiten nach Japan gesandt hatten, in Nagasaki der Grubenfolter unterzogen worden sei und dem Glauben abgeschworen habe. Dieser Pater war ein erfahrener und hochgeschätzter Missionar. In den dreiunddreißig Jahren, die er in Japan verbrachte, leitete er in der hohen Position des Provinzials die Priester und Gläubigen.

Die Briefe des Paters, den seltene theologische Fähigkeiten auszeichneten, waren immer voll unerschütterlichen Glaubens gewesen. Auch während der Verfolgung hatte er die Mission fortgesetzt, indem er sich im Gebiet um Kyōto und Ōsaka verborgen hielt. Dass dieser Mensch in irgendeiner Situation die Kirche verraten könnte, schien unglaublich. Daher gab es in der Kirche und auch unter den Jesuiten viele, die diese Nachricht für ein Machwerk irrgläubiger Holländer oder Japaner oder für eine Falschmeldung hielten.

Natürlich wusste Rom aus den Briefen der Missionare, dass sich die Mission in Japan in einer schwierigen Lage befand. Im Jahr 1587 hatte der japanische Regent, Hideyoshi, die bisherige Politik plötzlich geändert und begonnen, das Christentum zu unterdrücken. Damals wurden als erste Maßnahme sechsundzwanzig Priester und Gläubige in Nishizaka bei Nagasaki zum Flammentod verurteilt, und man vertrieb viele Christen aus ihren Häusern, folterte und ermordete sie auf grausame Weise. Auch Hideyoshis Nachfolger, der Shōgun Tokugawa Ieyasu, verfolgte die gleiche Politik. So ließ er 1614 alle christlichen Geistlichen ins Ausland verbannen.

Den Berichten der Missionare zufolge, trieb man am 6. und 7. Oktober dieses Jahres über siebzig Priester, unter denen sich auch Japaner befanden, in Kibachi in Kyūshū zusammen, pferchte sie in fünf Dschunken und verbannte sie ins Exil nach Macau und Manila. Dies geschah an einem Regentag. Grau stürmte das Meer, als sich die durchnässten Schiffe den Weg aus der Bucht bahnten und jenseits des Vorgebirges am Horizont verschwanden.

Diesem strengen Ausweisungsbefehl zum Trotz, blieben heimlich siebenunddreißig Priester versteckt in Japan zurück. Sie hatten es nicht über sich gebracht, die Gläubigen im Stich zu lassen. Auch Ferreira war einer dieser Priester im Untergrund. Er fuhr fort, seinen Vorgesetzten die Lage der Priester und der Gläubigen in Japan zu beschreiben, und berichtete, wie einer nach dem anderen festgenommen und verurteilt wurde. Ein Brief, vom 22. März 1632 datiert und an den Visitator André Palmeiro gerichtet, führt uns auch heute noch die Situation der Christen zur damaligen Zeit lebhaft vor Augen.

»Schon in früheren Briefen habe ich Euer Hochwürden die Situation der Christenheit in diesem Land geschildert. Nun erlaube ich mir zu berichten, was seither geschehen ist. Leider ist es so, dass alles immer wieder in Verfolgung, Unterdrückung und Schmerzen endet. Lassen Sie mich mit dem Leidensweg von fünf Mönchen beginnen, die 1629 wegen ihres Glaubens verhaftet wurden. Es handelt sich um die drei Ordensbrüder des heiligen Augustin, Bartolomeu Gutiérrez, Francisco de Jesus und Vicente de San Antonio, sowie Bruder Antonio Ishida von unserem Orden und Pater Gabriel de Santa Magdalena vom Franziskanerorden.

Um unsere heilige Lehre lächerlich zu machen und den Mut der Christen zu brechen, hatte sich der Gouverneur von Nagasaki, Takenaka Uneme, vorgenommen, die fünf Mönche von ihrem Glauben abzubringen. Bald aber erkannte Uneme, dass er mit Worten die Entschlossenheit der Patres, am Glauben festzuhalten, nicht zerstören konnte. Hierauf entschied er sich für die Anwendung einer anderen Methode – dies bedeutete die Folterung in den heißen Quellen von Unzen.

Er befahl, die fünf Priester nach Unzen zu bringen und sie so lange zu martern, bis sie von ihrem Glauben abließen, sie jedoch auf keinen Fall zu töten. Außer diesen fünf Männern sollten auch die Frau von Antonio da Silva, Beatrice da Costa, und deren Tochter Maria der Folter unterzogen werden, denn diese Frauen hatten, obwohl sie lange dazu gedrängt wurden, ihren Glauben nicht aufgegeben.

Am 3. Dezember brach die Gruppe von Nagasaki nach Unzen auf. Die zwei Frauen bestiegen eine Sänfte, die fünf Mönche Pferde. So nahmen sie Abschied von den Ihren. Im nur eine Seemeile entfernten Hafen Himi angekommen, schnürte man ihre Hände und Arme zusammen, steckte ihre Füße in Fußfesseln und brachte sie auf ein Schiff. Dort band man sie einzeln straff an die Breitseite des Bootes.

Abends erreichten sie den Hafen von Obama am Fuße des Unzen. Am nächsten Tag erklommen sie den Berg. Dort warf man jeden für sich in eine Hütte. Bei Tag und bei Nacht blieben Hände und Füße in Fesseln, bei Tag und bei Nacht umgaben sie Wächter. Obwohl zahlreicheUneme untergebene Beamte mitgekommen waren, schickte auch der Statthalter Polizisten, um die Bewachung zu verschärfen. Beobachtungsposten standen auf den über den Berg führenden Straßen, und keiner durfte ohne offizielle Erlaubnis passieren.

Die Folter, wie ich sie im Weiteren beschreiben werde, nahm am nächsten Tag ihren Anfang. Jeden der sieben Männer und Frauen brachte man allein an den Rand eines brodelnden Teichs. Im Angesicht der Fontänen, die hoch aus dem wallenden Wasser aufspritzten, forderte man sie auf, von der christlichen Lehre abzulassen oder fürchterlicher Qualen gewärtig zu sein. Hätte nicht das Wissen um Gottes Hilfe ihnen Kraft gegeben, so wären sie wohl beim bloßen Anblick des siedend heißen Wassers, das wegen des kalten Wetters mit schrecklicher Gewalt heraufkochte, in Ohnmacht gefallen. Doch die Gnade Gottes verlieh ihnen allen große Kraft und Mut und sie antworteten, dass sie gefoltert werden wollten und niemals die Lehre, an die sie glaubten, verwerfen würden. Als die Beamten diese standhafte Antwort vernahmen, entkleideten sie die Gefangenen, fesselten ihre Hände und Füße mit Stricken und gossen mit einem Schöpflöffel kochendes Wasser über sie. Sie führten dies jedoch nicht in einem Zug aus, sondern bohrten Löcher in diese Schöpflöffel, um die Qualen der Gefolterten zu verlängern.

Ohne die geringste Bewegung erduldeten die Gläubigen, wahrhaftige Helden des Christentums, diese schrecklichen Leiden. Nur die junge Maria brach unter den allzu entsetzlichen Schmerzen zusammen. Die Beamten, die dies sahen, riefen sofort: ›Sie hat den Glauben aufgegeben, sie hat den Glauben aufgegeben!‹, und trugen sie in die Hütte. Am nächsten Tag sandten sie Maria nach Nagasaki zurück, obwohl diese sich weigerte und darauf beharrte, dass sie wie eh und je glaube und gemeinsam mit der Mutter und den anderen gefoltert zu werden wünsche. Das wurde ihr aber nicht gestattet.

Die übrigen sechs blieben dreiunddreißig Tage auf dem Berg. Pater Antonio, Pater Francisco und Beatrice litten je sechsmal unter dem siedenden Wasser, Pater Vicente viermal und Pater Gabriel zweimal. Keiner stöhnte dabei auch nur ein einziges Mal. Wie schon erwähnt, wurden Pater Antonio, Francisco und Beatrice länger als die anderen gefoltert. Beatrice da Costa hatte sogar außer der Folter durch das siedende Wasser noch weitere Qualen zu erdulden, denn obwohl sie den Körper einer Frau besaß, bewies sie während der Folterung und im Angesicht verschiedenster Drohungen eine Tapferkeit, die selbst die der Männer übertraf. Man ließ sie stundenlang auf Kieselsteinen stehen und überschüttete sie mit Beleidigungen und Beschimpfungen. Aber sie war unerschrocken und blieb es auch.

Die Übrigen besaßen eine schwächere Konstitution und man konnte sie nicht übermäßig quälen, da sie kränklich waren.

Der Gouverneur wünschte ja nicht, sie zu ermorden, sondern sie von ihrem Glauben abzubringen. Aus diesem Grund kam auch eigens ein Arzt auf den Berg, der ihre Wunden behandeln sollte.

Schließlich erkannte Uneme, dass er diesen Kampf nicht gewinnen würde, was immer er sich auch einfallen ließ. Seine Untergebenen überbrachten ihm vielmehr die Nachricht, dass man wohl eher alle Quellen und Teiche von Unzen leeren könnte, als dass die Gefolterten ihrem Glauben abschwören würden. Da entschloss sich Uneme, die Christen nach Nagasaki zurückkehren zu lassen. Am 5. Januar steckte er Beatrice da Costa in ein gewisses anrüchiges Haus. Die fünf Priester warf er ins Gefängnis der Stadt. Auch jetzt sind sie noch dort. So endete der Kampf also ganz anders, als der Tyrann ursprünglich geplant und erwartet hatte, nämlich mit seiner Niederlage. Unsere heilige Lehre aber wird im Volk gerühmt und geachtet, und der Mut der Gläubigen ist dadurch noch größer geworden.«

Dass ein Priester wie Pater Ferreira, der solche Briefe geschrieben hatte, unter welcher Folter auch immer von seinem Glauben und seiner Kirche abgelassen und sich den Heiden unterworfen habe, konnte man sich in Rom nicht vorstellen.

Im Jahr 1635 scharten sich in der Heiligen Stadt vier Priester um Pater Rubino. Diese Männer beabsichtigten, koste es, was es wolle, sich nach Japan zu begeben und dort die geheime Missionsarbeit fortzusetzen. Sie wollten die Schmach, die Ferreiras Abfall vom Glauben für die Kirche bedeutete, wiedergutmachen.

Dieser Plan, der auf den ersten Blick verwegen anmutete, erlangte anfangs nicht die Billigung der zuständigen kirchlichen Behörde. Wenn man auch ihren Eifer und ihren Missionsgeist durchaus verstehe, so müsse man als vorgesetzte Behörde doch zögern, die Reise der Priester in ein höchst gefährliches heidnisches Land zu erlauben. Auf der anderen Seite stand das Argument, dass man die Gläubigen in Japan nicht führerlos der allmählichen Entmutigung preisgeben und im Stich lassen durfte. Japan war das Land, in dem seit dem heiligen Franziskus Xavier die reichste Ernte der im Fernen Osten gesäten Samen der Kirche aufgegangen war. Außerdem erschien die Tatsache, dass ein Priester wie Ferreira in einem aus der Sicht des zeitgenössischen Europäers kleinen Land am Ende der Welt zum Wechsel seines Glaubens gebracht worden war, nicht nur als das Scheitern eines Individuums. Sie kam vielmehr einer demütigenden Niederlage des gesamten europäischen Glaubens und Denkens gleich. Diese Ansicht trug den Sieg davon, und nach langem Zögern erhielten Pater Rubino und die vier anderen Priester schließlich die Erlaubnis zur Reise.

Außer ihnen gab es auch in Portugal drei junge Priester, die, wenn auch aus anderen Gründen, den Plan gefasst hatten, sich heimlich nach Japan zu begeben.

Ferreira, der in früheren Jahren im alten Kloster von Campolide Theologie unterrichtet hatte, war ihr Lehrer gewesen. Sie konnten nicht glauben, dass sich ihr verehrter und geliebter Lehrer, von dem sie ein glorreiches Martyrium erwartet hatten, den Heiden ergeben haben soll. Dieses Gefühl der drei jungen Leute, Francisco Garpe, João de Santa Marta und Sebastião Rodrigues, entsprach der allgemeinen Stimmung unter der portugiesischen Geistlichkeit. Die drei wollten nun nach Japan segeln, um dort den wahren Stand der Dinge mit eigenen Augen zu überprüfen. Wie in Rom stimmte auch hier anfangs die zuständige Behörde nicht zu, bald aber unterlag diese der Begeisterung der Priester. Schließlich entschied man sich, ihnen die gefährliche Mission nach Japan zu erlauben. Das war im Jahr 1637.

Die drei stürzten sich nun umgehend in die Vorbereitungen für die lange Fahrt. Zu dieser Zeit war es üblich, dass Missionare, die in den Fernen Osten reisten, zuerst mit einem Schiff der indischen Flotte von Lissabon aus nach Indien fuhren. Der Aufbruch der indischen Flotte war damals eines der größten Ereignisse im Jahr, das die ganze Stadt in Aufregung versetzte. Japan, im äußersten Winkel des Fernen Ostens, war ihnen bisher buchstäblich als das Ende der Welt erschienen. Jetzt aber nahm es vor den Augen der drei Männer lebhafte Gestalt an. Wenn man die Karte aufschlug, so sah man gegenüber von Afrika das portugiesische Territorium in Indien, wandte man den Blick weiter, tauchten die zahllosen Inseln und Länder Asiens auf. Und Japan, das aufs Haar einer Larve glich, war klein in dessen östlichsten Winkel gezeichnet. Um dorthin zu gelangen, mussten sie sich zunächst nach Goa in Indien begeben und von dort noch einmal viele Monate weite Meere überqueren. Goa war seit den Zeiten des heiligen Franziskus Xavier der Hauptstützpunkt der fernöstlichen Mission. In den beiden theologischen Schulen des heiligen Paulus trafen sich die europäischen Priester, die die Absicht hatten, in die Mission zu gehen, mit Theologiestudenten, die aus allen Gegenden des Fernen Ostens zu Studienzwecken zusammenkamen. Dort lernten sie die Verhältnisse der einzelnen Länder kennen und warteten oft ein halbes oder ein ganzes Jahr auf eine Fahrgelegenheit in das betreffende Missionsgebiet.

Die drei bemühten sich, so viel wie möglich über die Lage in Japan in Erfahrung zu bringen. Glücklicherweise hatten seit Luís Fróis zahlreiche portugiesische Missionare Situationsschilderungen aus Japan geschickt. Aus diesen ging hervor, dass der neue Shōgun Iemitsu eine noch grausamere Unterdrückungspolitik als sein Vater und Großvater verfolgte. Besonders in Nagasaki schien der 1629 eingesetzte Gouverneur Takenaka Uneme die Christen auf unbarmherzige, unmenschliche und widernatürliche Weise zu foltern. So hieß es, dass er befehle, die Gefangenen in kochend heißes Wasser zu tauchen, um sie zur Aufgabe oder zur Änderung ihres Glaubens zu zwingen, und dass es Zeiten gebe, in denen täglich mindestens sechzig bis siebzig Menschen seine Opfer seien. Da auch Hochwürden Ferreira selbst von Ort und Stelle derartige Nachrichten übersandt hatte, waren sie ohne Zweifel zuverlässig. Die drei Männer mussten jedenfalls von Anfang an darauf gefasst sein, dass das Schicksal, das sie nach der langen und beschwerlichen Reise erwartete, noch härter sein würde als diese Reise selbst.

Sebastião Rodrigues wurde 1610 in der für ihr Bergwesen berühmten Stadt Tasco geboren und trat mit siebzehn Jahren ins Kloster ein. João de Santa Marta und Francisco Garpe kamen in Lissabon zur Welt. Alle drei erhielten im Kloster Campolide ihre Ausbildung. Lebhaft erinnerten sich die drei Schulkameraden, die den Alltag des Seminars geteilt hatten, an ihren Theologieprofessor Pater Ferreira, der jetzt irgendwo in Japan lebte. Rodrigues und seine Freunde überlegten, wie sich wohl das Gesicht Ferreiras mit den klaren blauen, stets von einem milden Licht erfüllten Augen unter der Folter der Japaner gewandelt haben mochte. Aber sie waren außerstande, sich auf diesem Gesicht den verzerrten Ausdruck im Augenblick der Erniedrigung vorzustellen. Sie konnten es nicht glauben, dass ihr Lehrer Ferreira Gott verworfen, jene Sanftmut verworfen hatte. Und darum wollten Rodrigues und seine Gefährten unter allen Umständen nach Japan fahren, um sein Schicksal zu klären.

Am 25. März 1638 stach die indische Flotte mit den drei Priestern an Bord unter den Salutschüssen der Festung Belém von der Mündung des Tejo aus in See. Mit dem Segen des Bischofs João Dasco versehen, hatten sie die Santa lsabel, das Schiff des Kommandanten, bestiegen. Als die Schiffe und Kriegsschiffe aus der gelben Flussmündung auf das Meer, das blau im Tageslicht lag, hinausfuhren, blickten sie noch lange, ans Verdeck gelehnt, auf die golden glänzenden Landzungen und Berge zurück, auf die Bauernhäuser mit roten Wänden, auf die Kirchen. Der Wind trug den Klang der Glocken, die von den Türmen dieser Kirchen die Flotte eskortierten, bis zu ihnen aufs Verdeck des Schiffes.

In jenen Tagen musste man, wenn man nach Ostindien wollte, den Süden Afrikas umfahren. Am dritten Tag nach der Abreise aber geriet die Flotte an der Westküste Afrikas in einen Orkan.

Nachdem sie am 2. April die Insel Porto Santo passiert, bald danach Madeira und am 6. April die Kanarischen Inseln erreicht hatten, überfielen sie nicht enden wollender Regen und Windstille. Von der Meeresströmung wurden sie vom dritten Grad nördlicher Breite bis zum fünften Grad zurückgetrieben und trafen auf die Küste von Guinea.

Die Windstille brachte unerträgliche Hitze mit sich. Dazu kam noch, dass auf jedem Schiff zahlreiche Krankheiten ausbrachen. Auf der Santa Isabel waren schon mehr als hundert Seeleute erkrankt und stöhnten auf Deck und in ihren Betten. Zusammen mit den Matrosen eilten Rodrigues und seine Gefährten auf dem Schiff umher, pflegten die Kranken und halfen beim Aderlassen.

Erst am 25. Juli, dem Fest des heiligen Jakob, umsegelte das Schiff das Kap der Guten Hoffnung. An diesem Tag überraschte sie der zweite heftige Sturm. Er zerriss das Hauptsegel des Schiffes, das mit lautem Krach auf das Deck herabfiel. Man trieb alle, selbst die Kranken sowie Rodrigues und seine Gefährten, zusammen, um das vordere Segel zu retten, das der gleichen Gefahr ausgesetzt war. Als dies mit knapper Not gelungen war, lief das Schiff auf ein verborgenes Riff auf. Hätte ein anderes Schiff nicht sofort Hilfe geleistet, wäre die Santa Isabel wahrscheinlich gesunken.

Nach dem Sturm flaute der Wind wieder ab. Das Segel hing kraftlos am Mast, nur ein tiefschwarzer Schatten fiel auf die Gesichter und Körper der Kranken, die wie tot auf dem Deck lagen. Tag für Tag das Gleiche, die Meeresoberfläche schimmerte drückend heiß und keine Welle bewegte sich. Als sich die Schiffsreise immer länger hinzog, wurden auch die Lebensmittelvorräte und das Wasser knapp. Endlich, am 9. Oktober, erreichten sie ihr Ziel Goa.

Hier in Goa konnten sie sich genauer als in ihrem Heimatland über die Lage in Japan informieren. So erfuhren sie, dass im Januar des Jahres, in dem sie ihre Reise begonnen hatten, in Japan im Gebiet von Shimabara ein Aufstand von 35.000 Christen ausgebrochen war. In dessen Verlauf seien bei verzweifelten Kämpfen gegen die Truppen der Zentralregierung Alte und Junge, Männer und Frauen, ohne eine einzige Ausnahme, niedergemetzelt worden. Und nicht genug damit, dass dieses Gebiet durch den Krieg entvölkert und verwüstet worden war. Es hieß, dass man jeden noch am Leben gebliebenen Anhänger des Christentums ohne Gnade verfolgte. Die Neuigkeit jedoch, die Rodrigues und die zwei anderen Patres am härtesten traf, war die Tatsache, dass als Folge dieses Aufstandes Japan den Handelsverkehr mit ihrem Heimatland Portugal vollkommen abgebrochen und die Überfahrt aller portugiesischen Schiffe verboten hatte.

Die Priester, die nun wussten, dass überhaupt kein Schiff des Mutterlandes bereit lag, sie nach Japan mitzunehmen, begaben sich in verzweifelter Stimmung nach Macau. Diese Stadt war der äußerste Stützpunkt Portugals im Fernen Osten und diente als Basis für den Handel mit China und Japan. Die Patres, die mit der Hoffnung auf irgendeine glückliche Wendung in Macau an Land gingen, wurden auch hier sofort nach ihrer Ankunft mit ernsten Warnungen vom Visitator Valignano begrüßt. Der Pater hielt ihnen vor Augen, dass für die Mission in Japan keinerlei Hoffnung mehr bestünde, und er eröffnete ihnen, dass die Missionskirche von Macau nicht daran denke, Missionare auf eine riskante Reise dorthin zu schicken.

Schon vor zehn Jahren hatte dieser Priester in Macau eine Schule zur Ausbildung der Missionare, die nach Japan und China gingen, gegründet. Seit der Christenverfolgung in Japan unterstand ihm auch die ganze Administration des Verwaltungsbereiches der japanischen Jesuiten. Über Ferreira, den die drei Priester nach ihrer Landung in Japan suchen wollten, wusste Pater Valignano nur wenig zu berichten, denn seit 1633 waren schriftliche Mitteilungen von den heimlich in Japan wirkenden Missionaren gänzlich ausgeblieben. Er hatte zwar von der Besatzung eines holländischen Schiffes, das aus Nagasaki nach Macau zurückgekehrt war, gehört, dass Ferreira verhaftet und in Nagasaki der Grubenfolter unterzogen worden sei. Die näheren Umstände und die Folgen seien aber unklar und man könne ihnen auch nicht nachgehen, denn das betreffende holländische Schiff sei gerade an jenem Tag von Nagasaki abgesegelt, an dem für Ferreira die Folter begann. Wie dem auch sei, er könne vom Standpunkt der Missionskirche von Macau aus nur abraten, in einer solchen Situation nach Japan überzusetzen. Dies sei seine, Valignanos, ehrliche Überzeugung.

Unter den Dokumenten im Besitz des portugiesischen Forschungsinstitutes für ausländische Gebiete befinden sich auch einige Briefe von Sebastião Rodrigues. Seinen ersten Brief beginnt er mit der oben bereits wiedergegebenen Schilderung der japanischen Situation durch Pater Valignano.

I

Brief des Sebastião Rodrigues

Der Friede des Herrn sei allezeit mit Ihnen. Gelobt sei Jesus Christus. Wie ich Ihnen bereits geschrieben habe, erreichten wir am 9. Oktober des Vorjahres Goa. Von dort kamen wir am 1. Mai in Macau an. Francisco Garpe und ich erfreuen uns bester Gesundheit. Unser Kollege João de Santa Marta ist jedoch von den Strapazen der Reise sehr erschöpft und leidet häufig an fiebrigen Malariaanfällen, sodass nur wir beide, Francis Garpe und ich, den herzlichen Willkommensgruß des hiesigen Missionarseminars gesund entgegennehmen konnten.

Allerdings lehnte Hochwürden Valignano, der hier seit zehn Jahren als Leiter dieser Lehranstalt lebt, anfänglich unsere Entsendung nach Japan strikt ab. Wir saßen in seinem Zimmer, von dem aus wir mit einem Blick den ganzen Hafen überblickten, als er uns seine Einwände zu bedenken gab:

»Wir mussten es aufgeben, Missionare nach Japan zu schicken. Für portugiesische Handelsschiffe ist es auf dem Meer außerordentlich gefährlich. Schon vor der Ankunft in Japan würde ein solches Schiff noch auf hoher See zahlreichen Gefahren ausgesetzt sein.«

Valignanos Widerstand war durchaus berechtigt. Nicht nur, dass die japanische Regierung ab 1636 den Handel mit Portugal vollkommen untersagt hatte, da sie den Verdacht hegte, dass zwischen dem Aufstand von Shimabara und den Portugiesen ein Zusammenhang bestanden habe. Überall auf dem Meer zwischen Macau und der japanischen Küste tauchten außerdem holländische und englische protestantische Kriegsschiffe auf und griffen unsere Handelsschiffe an.

»Aber es ist doch nicht auszuschließen, dass wir trotzdem mit Gottes Hilfe unsere heimliche Fahrt nach Japan gut überstehen«, warf João de Santa Marta ein, und er blinzelte mit seinen fiebrigen Augen.

»Die Gläubigen haben dort keine Priester mehr, sie sind hilflos wie eine Herde Lämmer. Irgendjemand muss hinfahren, um sie zu ermutigen und zu verhindern, dass die glimmende Glut ihres Glaubens ganz erlischt – koste es, was es wolle.«

Auf diese Worte hin zog Hochwürden Valignano seine Stirn in Falten und gab keine Antwort. Der Zwiespalt zwischen seiner Pflicht als Vorgesetzter und seiner Sorge um das Los der erbarmenswerten verfolgten Christen in Japan muss den alten Priester bis zum heutigen Tag tief gequält haben. Die Ellbogen auf den Tisch gestützt, den Kopf in die Hände vergraben, versank er für einige Zeit in Schweigen.

Das Zimmer gab den Blick weit über den Hafen frei, das Meer empfing rot die Sonnenstrahlen der Abenddämmerung und Dschunken tauchten hier und dort wie schwarze Kleckse auf.

»Wir haben in Japan aber noch eine Verpflichtung. Und zwar möchten wir ausforschen, wie es unserem früheren Lehrer, Pater Ferreira, ergangen ist.«

»Von Hochwürden Ferreira selbst haben wir schon seit einiger Zeit nichts mehr gehört. Die Informationen über ihn sind ausnahmslos unzuverlässig. Bis jetzt haben wir nicht einmal die Möglichkeit gehabt, deren Authentizität zu überprüfen.«

»Angefangen damit, ob er überhaupt noch lebt.«

»Nicht einmal das wissen wir!« Hochwürden Valignano atmete tief, es klang wie ein Ächzen oder ein Stöhnen, und er hob sein Gesicht.

»Seit 1633 sind die Nachrichten, die er mir bis dahin regelmäßig zukommen ließ, abgebrochen. Unglücklicherweise habe ich keine Ahnung, ob er nun an einer Krankheit gestorben ist, von den Heiden gefangen gehalten wird, ob er, wie ihr annehmt, als glorreicher Märtyrer ins Himmelreich eingegangen ist, oder ob er noch lebt und uns einen Brief schicken will, aber keinen Weg dazu finden kann.«

Mit keinem Wort erwähnte Valignano das Gerücht, dass sich Ferreira unter Folter den Heiden ergeben habe. Wie wir scheute auch er sich, einen alten Gefährten mit derartigen Vorstellungen in Zusammenhang zu bringen.

»Noch dazu«, murmelte Valignano warnend und wie im Selbstgespräch, »ist jetzt in Japan ein Mann in Erscheinung getreten, der für die Christen wahrhaft eine Katastrophe bedeutet. Er heißt Inoue.«

So vernahmen wir zum ersten Mal den Namen Inoue. Valignano sagte, dass sein Vorgänger Takenaka, der eine große Zahl Christen grausam hatte hinmorden lassen, gegen ihn sanft wie ein Lamm gewesen war. Um uns den ungewohnten Namen jenes Mannes, dem wir vielleicht bald nach unserer Ankunft in Japan begegnen würden, einzuprägen, wiederholten wir ihn immer wieder.

Aus den letzten Berichten japanischer Christen auf Kyūshū besaß Hochwürden Valignano einige Kenntnis über Inoue. Dieser dürfte nach der Rebellion von Shimabara die treibende Kraft bei der Unterdrückung des Christentums geworden sein. Es scheint, dass er mit der Hinterlist einer Schlange von seinem Vorgänger vollkommen verschiedene heimtückische Methoden einsetzt. Mit deren Hilfe gelingt es ihm, einen Gläubigen nach dem anderen, die bisher Folterungen und Drohungen widerstanden haben, zur Aufgabe ihres Glaubens zu bewegen.

»Besonders traurig ist es«, sagte Hochwürden Valignano, »dass er sich einst zu unserer Religion bekehrt und sogar die Taufe empfangen hat.«

Aber über diesen Unterdrücker unserer Religion werde ich ganz bestimmt in Zukunft wieder berichten können …

Für uns ist es nur wichtig, dass Valignanos Bedenken als verantwortungsbewusster Vorgesetzter schließlich unserer Begeisterung (besonders der Garpes) unterlagen und er uns doch die Erlaubnis erteilte, heimlich nach Japan überzusetzen.

Endlich waren die Würfel gefallen! Für die Bekehrung Japans und Gott zum Ruhme haben wir uns in Mühsal und Beschwerden bis in den Fernen Osten durchgeschlagen. Und die Anstrengungen und Gefahren, die uns am Ziel der Reise erwarten werden, übertreffen jene der Schiffsreise um Afrika und durch den Indischen Ozean wahrscheinlich um ein Vielfaches. Aber wie sprach der Herr? »Verfolgt man euch in einer Stadt, so flieht in eine andere« (Evangelium des heiligen Matthäus). Und in meinem Herzen tönen ununterbrochen die Worte der Offenbarung wider: »O Gott, du mein Herr! Dir, dem Herrn, sei alleine Ehre, Ruhm und Kraft!« Was zählt alles andere, wenn uns solche Worte beherrschen.

Wie schon früher erwähnt, liegt Macau an der Mündung eines Stromes namens Zhu Jiang. Der Stadt, die vor der Bucht auf Inseln gebaut wurde, fehlt wie allen Städten des Fernen Ostens eine Stadtmauer. Deshalb weiß man nicht, wo sie anfängt und wo sie aufhört, und die chinesischen Häuser breiten sich aus wie aschbrauner Staub. Auf jeden Fall wäre es ein Irrtum, wenn Sie glaubten, Macau wäre einer kleineren oder größeren Stadt in Portugal ähnlich. Die Bevölkerung soll sich auf etwa 20.000 Menschen belaufen, aber diese Zahl stimmt wahrscheinlich nicht. An die Heimat erinnern nur die im Zentrum errichtete Residenz des Gouverneurs sowie das Handelshaus im portugiesischen Stil und die steingepflasterten Wege. Die Kanonen auf der Festung sind stets auf die Bucht gerichtet, aber glücklicherweise wurden sie bisher noch kein einziges Mal benutzt.

Der Großteil der Chinesen folgt nicht unserer Lehre. Es muss wirklich so sein, wie der heilige Franziskus Xavier behauptet hat, nämlich dass Japan unter den Ländern des Fernen Ostens die besten Voraussetzungen für die christliche Religion besitzt. Da die japanische Regierung den eigenen Schiffen die Fahrt ins Ausland untersagt hat, fiel den portugiesischen Kaufleuten in Macau das Monopol für den gesamten Seidenhandel im äußersten Osten zu, und ironischerweise dürfte dadurch der Gewinn aus dem Seidenhandel im heurigen Jahr den des Vorjahres um ein Viertel übertreffen.

Heute kann ich Ihnen etwas Erfreuliches mitteilen. Gestern hatten wir endlich Gelegenheit, einen Japaner zu treffen. Früher sollen ziemlich viele japanische Handelsleute und Mönche Macau aufgesucht haben, aber seit der erwähnten Abschließung des Landes haben diese Besuche aufgehört. Die wenigen, die noch hier waren, sind mittlerweile in ihre Heimat zurückgekehrt. Auch Hochwürden Valignano antwortete auf unsere Fragen, dass sich in dieser Stadt kein Japaner mehr aufhalte. Aber ganz zufällig erfuhren wir, dass doch ein Japaner unter den Chinesen lebt.

Gestern regnete es, als wir uns in das chinesische Viertel begaben, um uns nach einem Schiff für die heimliche Überfahrt nach Japan zu erkundigen, denn wir müssen, koste es, was es wolle, ein Schiff auftreiben und dazu einen Kapitän und Matrosen anheuern.

Macau im Regen – da sieht diese erbärmliche Stadt noch armseliger aus. Meer und Häuser sind in nasses Grau getaucht, die Chinesen verkriechen sich in ihre Wohnungen, die nicht anders aussehen als die Ställe ihrer Haustiere, und auf den schlammigen Straßen ist keine Menschenseele zu erblicken. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich solche Straßen sehe, denke ich über das Leben der Menschen nach und werde traurig.

Wir besuchten das Haus eines Chinesen, den man uns empfohlen hatte. Als wir zum Geschäftlichen kamen, sagte er sofort, dass er einen Japaner kenne, der aus Macau in die Heimat zurückkehren wolle. Auf unsere Bitte holte sein Kind auf der Stelle den Mann. Was soll ich Ihnen über den ersten Japaner, den ich in meinem Leben gesehen habe, sagen! Ein Betrunkener torkelte in den Raum herein. Kichijirō hieß der in Lumpen gehüllte Mann, und er ist achtundzwanzig oder neunundzwanzig Jahre alt. Nach seinen Antworten, die er mit Mühe und Not auf unsere Fragen hervorbrachte, ist er ein Fischer aus dem nahe bei Nagasaki gelegenen Gebiet von Hizen. Es war noch vor dem Aufstand von Shimabara, dass ihn ein portugiesisches Schiff rettete, als er in Seenot auf dem Meere herumtrieb. Er ist ein Mann, der auch in betrunkenem Zustand seinen durchtriebenen Blick nicht verlor. Während unseres Gespräches wich er unseren Blicken immer wieder aus.

»Sie sind ein Christ?«

Als mein Gefährte Garpe ihm diese Frage stellte, verstummte er plötzlich. Wir begriffen nicht ganz, warum ihn diese Frage so verstörte. Anfangs schien er nicht allzu sehr mit der Sprache herauszuwollen, aber als er dann von uns gedrängt wurde, begann er zu erzählen, was er über die Christenverfolgung auf Kyūshū wusste.

Dieser Mann scheint Zeuge einer Wasserkreuzigung im Dorf Kurasaki in Hizen gewesen zu sein, zu der der Landesfürst vierundzwanzig Christen verurteilt hatte. Was bedeutet Wasserkreuzigung? Die Gläubigen werden straff an Holzpfosten gefesselt, die man am Meeresufer aufstellt. Nicht lange, und die Flut strömt heran. Das Wasser bedeckt die Menschen bis zu den Schenkeln. Allmählich ermatten die Verurteilten. Aber es dauert bis zu einer Woche, ehe sie eines qualvollen Todes sterben. Nicht einmal Nero im alten Rom ersann eine solch grausame Hinrichtungsmethode!

Mitten im Erzählen benahm sich Kichijirō plötzlich ganz merkwürdig. Er beschrieb gerade flüsternd diese entsetzliche Szene, als er unvermittelt verstummte. Sein Gesicht verzerrte sich. Er schlug mit den Händen um sich, als ob er jene furchtbare Erinnerung auf diese Weise aus seinem Gedächtnis vertreiben wollte. Kann sein, dass sich unter den vierundzwanzig Christen, die bei dieser Wasserkreuzigung gestorben waren, Freunde oder Verwandte von ihm befanden. Vielleicht hatten wir die Finger in eine Wunde gelegt, die wir besser nicht berührt hätten.

»Sie sind also Christ, nicht wahr?«, sagte Garpe, als ob er sich dessen ganz sicher wäre. »So ist es doch?«

»Nein, das stimmt nicht!« Kichijirō schüttelte den Kopf. »Ich bin kein Christ!«

»Aber auf jeden Fall wollen Sie nach Japan zurückkehren. Wir sind in der glücklichen Lage, genug Geld zu besitzen, um ein Schiff zu kaufen und Matrosen anzuheuern. Wenn Sie also ebenso wie wir nach Japan fahren wollen …«

Bei diesen Worten glomm in den vom Alkohol gelblich getrübten Augen des Japaners ein verschlagenes Funkeln auf. Seine Knie in eine Ecke des Raumes gepresst, wisperte er, gerade so, als ob er sich vor uns rechtfertigen müsste, dass er nur deshalb heimzukehren wünsche, weil er seine in der Heimat verbliebenen Eltern und Geschwister wiedersehen wolle.

Wir begannen sofort an Ort und Stelle den Handel mit diesem verschreckten Mann. Eine Fliege zog in dem schmutzigen Raum summend immer wieder denselben Kreis. Die Weinflasche, aus der Kichijirō getrunken hatte, rollte auf den Boden. Wir würden uns nach der Landung in Japan überhaupt nicht auskennen und daher auf Kontakte mit den einheimischen Christen angewiesen sein. Sie müssten uns Unterschlupf gewähren und uns in vielerlei Beziehung zur Seite stehen. Um uns die Bekanntschaft solcher Leute zu vermitteln, brauchten wir am Anfang diesen Mann.

Lange Zeit starrte Kichijirō, seine Arme um die Knie gelegt, an die Wand und dachte über die gegenseitigen Bedingungen nach. Schließlich stimmte er zu. Ohne Zweifel lässt er sich in ein nicht zu unterschätzendes Wagnis ein, aber den Ausschlag gab wohl die Überlegung, dass dies wahrscheinlich die letzte Gelegenheit ist, nach Japan zurückzukehren. Dank Pater Valignano haben wir eine große Dschunke aufgetrieben. Aber die Pläne der Menschen sind wirklich sehr zerbrechlich! Heute benachrichtigte man uns, dass Termiten das Schiff angenagt hätten. Eisen, Pech und Ähnliches sind hier jedoch kaum aufzutreiben …

Dieser Brief, dem ich jeden Tag einige Zeilen hinzufüge, gleicht eigentlich eher einem undatierten Tagebuch. Bitte haben Sie beim Lesen Geduld. Vor einer Woche erwähnte ich, dass die Dschunke, die wir uns beschafft haben, von Termiten befallen wurde. Zum Glück hat man mit Gottes Hilfe eine Methode gefunden, diesen Schaden zu reparieren. Man will das Loch von innen mit einer Planke zunageln und so bis Taiwan schiffen. Angenommen, das Provisorium hält, werden wir versuchen, damit direkt nach Japan zu fahren. Der Schutz des Herrn möge uns davor bewahren, dass uns im ostindischen Meer ein Sturm begegnet!

Heute habe ich eine traurige Nachricht. Wie Sie wissen, hat die lange und beschwerliche Seereise Santa Marta sehr geschwächt. Er ist an Malaria erkrankt. Nun hat ihn wieder hohes Fieber befallen, sodass er in einem Zimmer der Missionarsschule das Bett hüten muss. Ich glaube, Sie können sich nicht vorstellen, wie abgemagert und schwach dieser früher so kräftige Mensch jetzt ist. Seine Augen sind rot und trüb, legt man ein feuchtes Tuch auf seine Stirn, so wird es innerhalb eines Augenblickes so heiß, als ob man es in siedendes Wasser getaucht hätte. Unter diesen Umständen ist es natürlich ganz und gar unmöglich, dass er mit uns gemeinsam nach Japan reist. Pater Valignano machte ebenfalls deutlich, dass er unsere Überfahrt nach Japan nur gestattet, wenn wir Santa Marta hier unter ärztlicher Betreuung zurücklassen.

»Wir fahren voraus«, versuchte Garpe unseren Gefährten zu trösten, »und bereiten alles für deine Ankunft vor, wenn du gesund geworden bist.«

Aber wer kann voraussagen, ob er tatsächlich genesen wird, und ob wir dann nicht schon wie so viele andere Gläubige Gefangene der Heiden geworden sind? Marta, auf dessen Kinn und eingefallenen Wangen sich ein dunkler Bart ausbreitete, starrte schweigend zum Fenster. Von dort hatte man einen Blick auf die untergehende Sonne, die wie eine feuchte rote Glaskugel zwischen Hafen und Meer versank. Sie kennen ihn lange Zeit und wissen ohne Zweifel, was unserem Gefährten in diesem Moment durch den Kopf ging. Er dachte wohl an den Tag, an dem wir uns, gesegnet von Ihnen und Bischof Dasco, an der Mündung des Tejo einschifften. An die lange, mühevolle Reise. An das Schiff, das Durst und Krankheit heimsuchten. Und wozu wir dies alles erduldet haben. Warum wir uns in diese verfallende Stadt im Fernen Osten begeben haben. Wir Priester sind doch nur in diese Welt geboren, um den Menschen zu dienen, und es gibt keine einsameren und bedauernswerteren Menschen als Priester, die diesem Dienst am Menschen nicht gewachsen sind. War es doch vor allem Marta, der eine besonders tiefe Verehrung für den heiligen Franziskus Xavier hegte. Als wir uns in Goa aufhielten, pilgerte er jeden Tag zum Grab dieses Heiligen, der in Indien gestorben ist, und bat um seinen Segen für eine sichere Ankunft in Japan.

Jeden Tag beten wir, dass er möglichst bald genesen möge, aber der Zustand des Kranken bessert sich kaum. Doch wenn wir es auch mit unserem Verstand nicht durchschauen können, Gott gewährt sicher jedem Menschen das für ihn beste Los. In zwei Wochen werden wir abreisen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Herr in seiner Allmacht durch ein Wunder alles zu einem guten Ende führt.

Die Reparatur des Schiffes schreitet den Umständen entsprechend voran. Man hat mit den Händen neue Bretter eingefügt, sodass die Nagespuren der Termiten nicht mehr zu sehen sind. Mithilfe Pater Valignanos haben wir fünfundzwanzig Matrosen aufgetrieben, die uns auf irgendeine Weise bis an die Küste Japans bringen werden. Diese chinesischen Seeleute sind mager wie Kranke, die einige Monate keine Mahlzeit zu sich genommen haben, aber ihre drahtigen Hände besitzen erstaunliche Kräfte. Gelassen tragen sie mit ihren dünnen Armen, die mich an den eisernen Stiel einer Ofenschaufel erinnern, die schwersten Lebensmittelkisten. Nun warten wir nur noch auf einen günstigen Wind für die Seereise.

Auch Kichijirō, der erwähnte Japaner, gesellt sich zu den Matrosen und hilft hier beim Aufladen der Schiffsfracht und dort beim Ausbessern der Segel. Wir versäumen es nicht, bei solchen Gelegenheiten den Charakter dieses Japaners, der vielleicht unser künftiges Schicksal in seiner Hand hat, zu studieren. Bis jetzt wirkt er auf uns ziemlich verschlagen, aber ich vermute, dass auch seine Falschheit nur eine Folge seiner Schwäche ist.

Neulich wurden wir zufällig Zeugen der folgenden Szene: Solange er die Augen des Aufsehers in der Nähe weiß, gibt er sich den Anschein, als ob er fleißig arbeite, aber kaum entfernt sich dieser, lässt sein Arbeitseifer rasch nach. Anfangs schwiegen die Matrosen dazu, aber allmählich wurde es ihnen wohl zu viel, und sie begannen Kichijirō zu beschimpfen. Das allein wäre sicherlich nichts Ungewöhnliches. Verblüfft waren wir jedoch, als Kichijirō, nachdem ihn drei der Seeleute weggestoßen und in die Hüfte getreten hatten, kreidebleich wurde und, auf den Knien im Sand liegend, demütig um Vergebung bat. Wie weit war doch die Haltung dieses erbärmlichen Feiglings von der christlichen Tugend des Duldens entfernt! Er erhob sein Gesicht, das im Sand vergraben gewesen war, und rief etwas auf Japanisch. Der Sand bedeckte Wangen und Nase, aus dem Mund rann ekelhaft der Speichel. Ich weiß nicht warum, aber in diesem Augenblick hatte ich das Gefühl, als begriffe ich, weshalb Kichijirō damals beim ersten Treffen plötzlich nicht mehr weitergesprochen hatte, als er über die japanischen Christen berichtete. Vielleicht hatte ihn der Inhalt seiner eigenen Erzählung allzu sehr in Angst versetzt. Wie dem auch sei, wir schritten eiligst ein und beendeten schließlich den ungleichen Streit. Seither begegnet uns Kichijirō immer mit einem unterwürfigen Lächeln.

»Bist du denn wirklich ein Japaner?«

Wie nicht anders zu erwarten, war es Garpe, der ihm diese Frage verdrießlich zuwarf, woraufhin Kichijirō bestürzt versicherte, ein Japaner zu sein. Garpe glaubte allzu sehr an die unbeugsame Haltung der Japaner, die viele Missionare als ein Volk, »das selbst den Tod nicht fürchtet«, beschrieben hatten. Aber neben solchen Japanern, deren Standhaftigkeit auch dann nicht zerbricht, wenn sie gefoltert werden und bis zu ihren Knöcheln fünf Tage lang im Wasser stehen, gibt es eben auch Schwächlinge wie Kichijirō. Und gerade so einem Mann müssen wir nach der Ankunft in Japan unser Schicksal anvertrauen! Er hat uns zwar versprochen, dass er uns mit Gläubigen, die uns aufnehmen könnten, in Kontakt bringen würde, aber so wie er sich jetzt verhält, wissen wir nicht, ob wir diesem Versprechen glauben dürfen.

Bitte schließen Sie auf keinen Fall aus diesen Zeilen, dass unsere Energie und unser Mut nachgelassen haben. Es scheint mir nur zum Lachen, wenn ich daran denke, dass ich meine eigene Zukunft einem Mann wie Kichijirō anvertraue. Wenn ich es jedoch recht bedenke, hat auch unser Herr, Jesus Christus, sein Los in die Hände fragwürdiger Menschen gelegt. Wie dem auch sei, in unserer Situation bleibt uns gar nichts anderes übrig, als Kichijirō zu vertrauen.

Das Einzige, das mich wirklich beunruhigt, ist die Tatsache, dass er übermäßig trinkt. Es scheint, dass er die Bezahlung, die er jeden Tag nach der Arbeit vom Aufseher erhält, ausschließlich für Alkohol ausgibt. Die Art und Weise, wie er säuft, ist unbeschreiblich. Ich kann es mir nicht anders erklären, als dass er sich betrinkt, um irgendeine tief in seinem Herzen verborgene Erinnerung zu vergessen, die ihn nicht in Ruhe lässt.

In den Nächten von Macau ertönen lange und schwermütig die Trompeten der Soldaten, die die Festung bewachen. Wie in der Heimat ist es auch hier üblich, dass sich nach beendeter Mahlzeit und dem Segen in der Kapelle Priester und Mönche mit Kerzen in den Händen in ihre Räume zurückziehen. Jetzt sind die dreißig Bediensteten über das steinerne Pflaster im Innenhof gegangen. Auch im Zimmer von Garpe und Santa Marta ist das Licht verlöscht. Hier ist wirklich das Ende der Welt.

Die Hände auf die Knie gelegt, sitze ich ruhig im Schein der Kerze. Bewegungslos in dieser Stille, lasse ich mich ganz von der Empfindung erfüllen, dass ich jetzt in diesem fernen Land bin, das Sie nicht kennen, das Sie in Ihrem ganzen Leben nicht besuchen werden. Es ist ein schmerzliches Gefühl und ich finde keine Worte, es Ihnen zu erklären … Einen Augenblick erschienen vor meinem inneren Auge jenes weite, so schreckliche Meer und die Häfen, die wir angelaufen haben. Das alles drückt auf meine Brust, dass es schmerzt. Auch dass ich jetzt in dieser fremden Stadt im Fernen Osten bin, ist wahrhaftig wie ein Traum, nein, nicht wie ein Traum, denke ich und möchte auf einmal mit lauter Stimme rufen: Es ist ein Wunder! Bin ich denn wirklich in Macau? Es erscheint mir so unvorstellbar, dass ich noch immer nicht glauben kann, dass es wahr ist.

Auf der Wand kriecht eine große Küchenschabe. Das trockene Geräusch zerreißt die Stille dieser Nacht.

»Gehet hin in die Welt und verkündigt das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden.« So sprach Christus nach der Auferstehung zu den Aposteln, die sich bei Tisch versammelt hatten. Diese Worte rufen jetzt sein Antlitz in mein Gedächtnis. Nirgends in der Bibel erwähnt auch nur ein Wort, was für ein Antlitz der Herr besaß. Wie Sie natürlich wissen, haben sich die Christen der ersten Zeit Christus in der Gestalt eines Schafhirten vorgestellt. Christus als Schafhirte mit Umhang und kurzem Gewand, in der einen Hand die Beine eines Schafes, das er auf den Schultern trägt, in der anderen Hand einen Stock, ist das Ebenbild junger Burschen, wie wir sie in unserem Land immer noch finden können. Dies war das schlichte Antlitz Christi, wie es sich die Gläubigen zu Beginn vorstellten. Die oströmische Kultur formte in der Folgezeit ein orientalisches Christusgesicht mit langer Nase, gelocktem Haar und schwarzem Bart. Mittelalterliche Künstler verliehen seinem Antlitz schließlich die Würde eines Königs. Aber heute Nacht ist sein Antlitz für mich jenes Antlitz, das in Borgo San Sepolcro verwahrt wird. Jenes Bild, das ich als Theologiestudent sah, ist noch immer frisch in meinem Gedächtnis. Einen Fuß auf das Grabmal gestützt, in der rechten Hand das Kreuz, wendet Christus sein Antlitz dem Betrachter zu, das ermutigende männliche und krafterfüllte Antlitz, das den Jüngern am Ufer des Tiberiassees dreimal befahl: »Weidet meine Lämmer! Weidet meine Lämmer! Weidet meine Lämmer!« Ich liebe dieses Antlitz. So wie das Gesicht der Geliebten einen Mann bezaubert, so bezaubert mich das Antlitz Christi.

In fünf Tagen reisen wir ab. Da wir außer unseren Herzen keinerlei Gepäck nach Japan mitnehmen, widmen wir uns nur unserer geistigen Vorbereitung. Über Santa Marta möchte ich Ihnen gar nichts mehr berichten. Gott hat unserem Gefährten die Freude der Genesung von der Krankheit nicht zuteil werden lassen. Aber was Gott tut, ist wohlgetan. Ich bin sicher, dass der Herr im Geheimen eine Aufgabe für Santa Marta vorbereitet hat.

II

Brief des Sebastião Rodrigues

Der Friede des Herrn sei allezeit mit Ihnen. Gelobt sei Jesus Christus. Wie kann ich auf diesem begrenzten Papier alle Erlebnisse unterbringen, die uns in den letzten zwei Monaten widerfahren sind! In unserer gegenwärtigen Lage weiß ich nicht einmal, ob dieser Brief in Ihre Hände gelangen wird. Dennoch habe ich das Gefühl, dass ich Ihnen schreiben muss und dass es meine Pflicht ist, einen Brief zu hinterlassen.

Nach der Abfahrt von Macau war unser Schiff acht Tage lang von so günstigem Wind gesegnet, dass es fast an ein Wunder grenzte. Der Himmel leuchtete blau und heiter, die Segel blähten sich in einer leichten Brise und die ganze Zeit sahen wir Schwärme silbern glänzender Flugfische zwischen den Wellen springen. Garpe und ich dankten dem Herrn jeden Morgen bei der Messe, die wir an Bord hielten, aufs Neue für die sichere Seereise. Doch bald gerieten wir in den ersten Sturm. Das war in der Nacht des 6. Mai. Zunächst kam vom Südosten her ein starker Wind auf. Die in der Seefahrt bewanderten Matrosen holten das Segel ein und ließen nur am Vordermast ein kleines Segel steigen. Am Bug des Schiffes, das so nur Wind und Wellen überlassen war, entstand jedoch gegen Mitternacht ein Riss und die Flut strömte herein. Wir stopften diesen notdürftig mit Fetzen und mussten ohne Unterlass fast die ganze Nacht Wasser aus dem Schiff schöpfen.

Als sich die Nacht zu lichten begann, hörte der Sturm endlich auf. Sowohl die Matrosen als auch Garpe und ich waren mit unserer Kraft am Ende. Wir warfen uns einfach zwischen die Gepäckstücke und starrten zu den tiefschwarzen, regenschweren Wolken hinauf, die gegen Osten trieben. In dieser Stunde gedachte ich des heiligen Franziskus Xavier, der vor achtzig Jahren unter noch größeren Schwierigkeiten Japan zu erreichen versucht hatte. Zweifellos blickte auch er nach solch stürmischen Nächten bei Tagesanbruch zum milchweißen Himmel hinauf. Und nicht nur er! Wie viele Missionare und Theologiestudenten haben wohl in den darauffolgenden Jahrzehnten Afrika umschifft und von Indien aus dieses Meer überquert, um in Japan Mission zu betreiben. Bischof Cerqueira, Hochwürden Barinia, Hochwürden Organtino, Hochwürden Gomez, Hochwürden Pomerio, Hochwürden Lopez, Hochwürden Gregorio … man könnte noch viele nennen. Unter ihnen befanden sich auch zahlreiche, die, wie Hochwürden Gil de la Matta, Japan vor Augen, mit ihrem Schiff untergingen. Jetzt begreife ich, was ihre große Begeisterung anfachte und ihnen die Kraft gab, all diese Leiden zu ertragen. Auch diese Menschen haben auf den milchweißen Himmel und die nach Osten treibenden schwarzen Wolken gestarrt. Heute verstehe ich, was diese damals dachten.

Zwischen der Schiffsfracht vernahm ich Kichijirōs gepeinigte Stimme. Während des Sturmes hatte er, anstatt den Matrosen zu helfen, leichenblass zwischen den Gepäckstücken gezittert und rücksichtslos seine ganze Umgebung mit Erbrochenem beschmutzt. Nun wisperte er ununterbrochen auf Japanisch vor sich hin. Anfangs streiften auch wir ihn so wie die Seeleute nur mit abfälligen Blicken. Die japanischen Worte, die er murmelte, drangen kaum in die todmüden Ohren. Aber plötzlich glaubte ich so etwas wie »Graça« und »Santa Maria« zu hören. Ja, ganz sicher stammelte dieser Mann, während er wie ein Schwein sein Gesicht im Erbrochenen wälzte, zweimal hintereinander das Wort »Santa Maria«. Garpe und ich warfen uns Blicke zu. Ist es denkbar, dass dieser Mensch, der sich auf der Schiffsreise in keiner Weise als nützlich erwiesen hatte, sondern sogar ausgesprochen lästig gefallen war, dass dieser Mensch denselben Glauben hatte wie wir? Nein, das kann und darf nicht sein! Nie und nimmer ist es möglich, dass der Glaube aus einem Menschen solch einen Taugenichts und Feigling werden lässt.

Kichijirō erhob sein Gesicht, das über und über mit Erbrochenem beschmiert war, und blickte verlegen zu uns herauf. Auf die Frage, die wir jetzt an ihn richteten, verzog er seine Wangen zu einem unterwürfigen Grinsen und gab vor, nichts verstanden zu haben. Es ist eine unangenehme Gewohnheit dieses Menschen, gegen jedermann sein kriecherisches Lächeln aufzusetzen. Mich auf jeden Fall und auch Garpe beleidigt es nur. Der unbeugsame Santa Marta wäre zweifellos in echten Zorn geraten.

»Ich habe dir eine Frage gestellt!« Garpe erhob seine Stimme: »Sage uns jetzt klar und deutlich: Bist du ein Christ oder bist du kein Christ?«

Kichijirō schüttelte heftig den Kopf.

Die chinesischen Matrosen beobachteten uns zwischen die Gepäckstücken hindurch mit Blicken, in denen sich Neugier mit Verachtung mischten. Angenommen, Kichijirō ist ein Christ, warum verbirgt er dies dann vor uns, die wir doch Priester sind? Ich kann es mir höchstens so erklären, dass dieser Feigling befürchtet, wir würden diese Tatsache womöglich nach unserer Ankunft in Japan den dortigen Behörden verraten. Wenn er aber nicht an Gott glaubt, warum stammelte er dann in Todesangst die Worte »Graça« und »Santa Maria«? Mag es sein, wie es will, dachte ich, dieser Mann interessiert mich, und nach und nach werde ich ihm sein Geheimnis entlocken.

Bis zu diesem Tag war vor unseren Augen nicht eine Spur von Land oder einer Insel aufgetaucht. Der Himmel erstreckte sich grau. Dann und wann fielen dünne Sonnenstrahlen auf das Schiff, die schwer auf die Augenlider trafen. Von Traurigkeit niedergedrückt, starrten wir auf das eiskalte Meer, das seine weißen Wellenzähne fletschte. Aber Gott hatte uns nicht im Stich gelassen.

Plötzlich schrie ein Matrose auf, der bisher wie tot auf dem Boden des Schiffes gelegen war. Er wies mit dem Finger auf einen kleinen Vogel, der vom Horizont her in unsere Richtung flog. Dieser kleine Vogel überquerte das Meer wie ein schwarzer Punkt und setzte sich auf die Segelstange, deren Tuch im Sturm der letzten Nacht zerrissen war. Schon trieben unzählige Holzsplitter im Meer. All das ließ uns hoffen, dass Land nicht fern war. Aber sogleich verwandelte sich unsere Freude in Sorge. Denn wenn dieses Land Japan hieß, mussten wir vermeiden, dass uns auch nur ein einziges kleines Schiff entdeckte. Unverzüglich würden die Fischer von ihren Booten zur Behörde laufen, um eilends zu melden, dass sich eine Dschunke mit Ausländern an Bord nähere.

Bis die Dunkelheit hereinbrach, versteckten Garpe und ich uns wie zwei Hunde eng aneinandergedrückt zwischen der Schiffsfracht. Die Matrosen zogen nur das kleine Segel am Vordermast auf und bemühten sich, Punkte, die Land glichen, in so großer Entfernung wie möglich zu umfahren.

Tief in der Nacht setzte sich das Schiff erneut, so leise es ging, in Bewegung. Glücklicherweise verhinderte die mondlose Nacht mit dem tiefschwarzen Himmel, dass uns jemand entdeckte. Stück für Stück rückte das Land heran. Als sich an beide Seiten des Schiffes steile Berge drängten, erkannten wir, dass wir nun in einen Meeresarm hineingefahren waren. Am Strand gegenüber löste sich eine Gruppe niedriger Häuser aus der Dunkelheit.

Bei einer Sandbank verließ Kichijirō als Erster das Schiff, dann tauchten Garpe und als Letzter ich die Körper in das noch eiskalte Meerwasser. Alle drei hatten wir offen gesagt keine Ahnung, wo wir uns befanden, ob wir hier nun in Japan waren oder auf einer Insel, die zu einem anderen Land gehörte. Kichijirō schlich davon, um die Lage zu erkunden. Wir duckten uns in eine Einsenkung des Sandstrandes. Nicht weit von unserem Versteck näherten sich Schritte im Sand. Direkt vor uns, die wir mit angehaltenem Atem unsere durchnässten Gewänder umklammerten, ging eine alte Frau vorbei. Den Kopf hatte sie mit einem Tuch bedeckt, auf den Schultern trug sie einen Korb. Sie bemerkte uns nicht. Als sich das Geräusch ihrer Schritte in der Ferne verlor, überfiel uns wieder die Stille.

»Er kommt nicht mehr zurück. Er kommt nicht mehr zurück«, sagte Garpe tränenerstickt. »Dieser Feigling hat uns im Stich gelassen.«

Aber das schien mir nicht das schlimmste Los zu sein. Er ist nicht geflohen. Er ist wie Judas gegangen, uns anzuzeigen. Bald werden die Beamten, von ihm hierhergeführt, erscheinen.

»Also kam dorthin eine Abteilung Soldaten mit Fackeln und Waffen …«, flüsterte Garpe die Worte der Bibel.

»Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte …«

Ja, in dieser Stunde sollten wir an den Herrn denken, der in jener Nacht auf dem Ölberg sein eigenes Los ganz in die Hände der Menschen legte. Die Zeit verging so langsam, dass es mir fast die Brust abschnürte. Ich glaubte, es nicht mehr ertragen zu können. Ich hatte nackte Angst. Schweiß rann mir von der Stirn in die Augen. In meinen Ohren hallten die Schritte einer Abteilung Soldaten. Näher und näher kamen sie, die Flammen ihrer Fackeln loderten unheimlich in der Dunkelheit.

Eine Hand streckte eine Fackel vor, und im dunkelroten Licht des Feuers tauchte undeutlich das Gesicht eines kleinen alten Mannes auf, um den herum fünf oder sechs junge Burschen standen, die verlegen auf uns herunterschauten.

»Padre, Padre!«, flüsterte der alte Mann mit einer Stimme voll Mitleid und Sanftheit. Nicht einmal im Traum hatte ich mir erwartet, in diesem Augenblick das teure portugiesische Wort »Padre« – Vater – zu vernehmen. Natürlich hieß das nicht, dass der alte Mann Portugiesisch konnte. Aber er schlug vor unseren Augen ein Kreuz, das alle Christen verbindende Symbol. Die Leute waren japanische Christen.

Als ich mich mühsam auf dem Sandstrand aufrichtete, überkam mich ein Schwindelgefühl. Zum ersten Mal betrat ich nun japanische Erde. Das wurde mir in diesem Moment mit überwältigender Kraft bewusst.

Hinter den anderen verkroch sich Kichijirō, jenes unterwürfige Lächeln im Gesicht. Er benimmt sich wie eine Maus, die immer auf der Lauer sitzt, um sich bei der geringsten Gefahr davonmachen zu können. Vor Scham biss ich mir auf die Lippen. Der Herr hat sein Schicksal jederzeit anderen Menschen anvertraut, ohne zu fragen, wer sie waren. Denn er liebte die Menschen. Ich aber hatte sogar an dem einen Menschen namens Kichijirō gezweifelt.

»Schnell, gehen wir!«, drängte der alte Mann leise. »Denn die ›Géntios‹ dürfen uns nicht sehen.«

Diese Gläubigen kennen auch das Wort »Géntio« aus unserer Sprache! Sicher haben unsere Vorgänger, die seit dem heiligen Franziskus Xavier in dieses Gebiet kamen, sie diese Worte gelehrt. Wie schwierig mag es gewesen sein, in dieses unfruchtbare Land die Hacke zu setzen, es zu düngen und zu bebauen, bis aus den gesäten Samen solch herzerfreuende Keime wuchsen! Und ich stellte mir vor, dass es nun Garpes und meine große Sendung sein werde, diese jungen Pflanzen aufzuziehen.

Diese Nacht versteckte man uns in einem ihrer Häuser. Nebenan befand sich der Kuhstall und sandte seinen Gestank herüber, aber wie man uns sagte, waren wir nicht einmal hier in Sicherheit. Dreihundert Silbermünzen erhalten diejenigen von den Ungläubigen, die uns auffinden und ausliefern, daher können wir nichts und niemandem vertrauen.

Aber wie kam es, dass Kichijirō so schnell Christen aufgespürt hatte?

Am nächsten Morgen, als es noch dunkel war, zogen wir Kleider der Bauern an, und begleitet von den jungen Leuten des Vorabends, stiegen wir auf den Berg hinter dem Ort. Die Gläubigen wollten uns in einer Köhlerhütte ein sichereres Versteck bieten. Nebel verhüllte den ganzen Wald und den Weg vor uns. Bald wandelte sich dieser Nebel in feinen Regen.

In der Hütte hörten wir zum ersten Mal, an welchem Ort wir gestern Nacht eigentlich angekommen waren. Das Fischerdorf heißt Tomogi und liegt etwa sechzehn Wegstunden von Nagasaki entfernt. Es umfasst mehr als zweihundert Häuser. Früher war es die Regel, dass fast alle Bewohner des Dorfes die Taufe empfingen.

»Und jetzt?«

»Ja, Padre …« Der Bursche namens Mokichi, der uns heraufbegleitet hatte, wandte sich zu seinem Freund. »Jetzt können wir gar nichts machen. Wenn jemand merkt, dass wir Christen sind, werden wir umgebracht.«

Wir nahmen kleine Kreuze von unserem Hals und überreichten sie ihnen. Ihre Freude war unbeschreiblich. Sie senkten voll Ehrfurcht ihre Köpfe zu Boden und verharrten lange in Andacht, die Kreuze an die Stirn gepresst. Offenbar war schon viel Zeit vergangen, seit sie zum letzten Mal ein Kreuz in den Händen gehabt hatten.

»Gibt es einen Padre?«

Mokichi ergriff fest meine Hand und schüttelte den Kopf.

»Einen Irmão?«

Seit sechs Jahren hatten diese Leute keinen einzigen Laienbruder und natürlich auch keinen Priester zu Gesicht bekommen. Bis zu diesem Zeitpunkt hielten ein japanischer Priester namens Miguel Matsuda und Hochwürden Mateo de Coros von den Jesuiten eine geheime Verbindung zwischen den Nachbardörfern aufrecht. Dann, im Oktober 1633, erlagen beide den übergroßen Strapazen.

»Wie habt ihr es denn mit der Taufe und den anderen Sakramenten in diesen sechs Jahren gehalten?«, forschte Garpe.

Nichts hat jemals mein Herz so bewegt wie der Inhalt des Berichtes, den Mokichi und sein Freund uns zur Antwort gaben. Ich bitte Sie, unter allen Umständen diese Fakten unseren Vorgesetzten zu übermitteln. Aber nicht nur unseren Vorgesetzten, ich ersuche Sie, unbedingt die gesamte katholische Kirche davon in Kenntnis zu setzen.

»Und jener Samen fiel auf gutes Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht, und einiges trug dreißigfach und einiges sechzigfach und einiges hundertfach.«

Unwillkürlich drängen sich mir hier diese Worte aus dem Evangelium des heiligen Markus auf, denn ohne Unterstützung eines Priesters oder Laienbruders organisierten sie trotz der Bespitzelung durch die Beamten eine geheime religiöse Vereinigung. Der Aufbau dieser Vereinigung sieht in Tomogi nun folgendermaßen aus: Aus der Menge der Gläubigen wird ein alter Mann ausgewählt, der die Vertretung des Priesters übernimmt. Aber ich möchte Ihnen wirklich genau das wiedergeben, was mir Mokichi und sein Freund über die Situation in Tomogi erzählten.

Der alte Mann, der uns gestern am Strand begegnete, wird »Jiisama« – in unserer Sprache »Großvater« – genannt und steht an der Spitze der Gemeinde. Da er ein keusches Leben führt, spendet er die Taufe, wenn im Dorf ein Kind zur Welt kommt. Dem Jiisama unterstehen Leute, die mit »Tossama« – »Vater« – angesprochen werden. Ihnen obliegt es, die Gläubigen in der heiligen Lehre und in den Gebeten zu unterweisen. Sie und Dorfbewohner, die »Mideshi« – »Jünger« – genannt werden, halten auf diese Weise so gut sie können das vom Erlöschen bedrohte Licht des Glaubens weiter am Leben.

»Dann gibt es wahrscheinlich nicht nur in Tomogi«, fragte ich ermutigt, »sondern auch in anderen Dörfern der Umgebung ähnliche Organisationen?«

Auch diesmal verneinte Mokichi. Da in diesem Land, in dem die Blutsverwandtschaft eine überragende Rolle spielt, die Bewohner einer Ortschaft eine solch enge Gemeinschaft wie eine Familie bilden, hegen sie anderen Ortschaften gegenüber bisweilen sogar Feindschaft, nicht anders als gegenüber einem fremden Volk. Aber das verstand ich erst später.

»Wissen Sie, Padre, wir vertrauen nur den Leuten aus unserem Dorf. Wenn die Leute aus den anderen Ortschaften etwas erfahren, verraten sie uns sofort beim Statthalter. Privatdetektive gehen einmal täglich von Dorf zu Dorf.«

Dennoch bat ich Mokichi und seinen Freund, auch in den anderen Dörfern und Ortschaften nach Christen zu forschen. So schnell wie nur irgend möglich sollen sie erfahren, dass wiederum Priester im Zeichen des Kreuzes in diese verödete und einsame Gegend zurückgekehrt sind.

Vom nächsten Morgen an vollzog sich unser Tagesablauf etwa so: Wir lesen die Messe in tiefer Nacht, wie zur Zeit der Katakomben, und warten auf die Gläubigen, die gegen Morgen zu uns heraufsteigen. Jeden Tag kommen zwei, die bei dieser Gelegenheit ein wenig Essen mitbringen. Nachdem wir ihnen die Beichte abgenommen haben, ermahnen wir sie, zu beten und sich unserer heiligen Lehre gemäß zu verhalten. Während des Tages ist die Tür fest verschlossen. Wir hüten uns, auch nur das leiseste Geräusch zu erregen, um im Fall, dass jemand nahe an der Hütte vorbeigeht, keinerlei Aufmerksamkeit zu erwecken. Natürlich dürfen wir auch kein Feuer anzünden, da dieses verräterischen Rauch erzeugen würde. Für den schlimmsten Fall haben Mokichi und sein Freund unter dem Boden der Hütte ein Loch ausgehoben.

Ich denke mir, dass es in den Dörfern und auf den Inseln westlich von Tomogi auch noch Christen geben könnte. Unter den gegenwärtigen Umständen wagen wir es nicht einmal, unsere Hütte zu verlassen. Aber bald werde ich eine Methode finden, um mit diesen Gruppen vergessener und isolierter Christen in Kontakt zu kommen.

III

Brief des Sebastião Rodrigues

Man hat uns gesagt, dass in diesem Land im Juni die Regenzeit anfängt. Das bedeutet, dass dann über einen Monat ununterbrochen Regen fällt. Ich trage mich nun mit der Absicht, diese Zeitspanne zu nutzen, um in der Umgebung umherzuwandern und nach verborgenen Christen zu suchen, denn die polizeilichen Nachforschungen werden während der Regenzeit stark eingeschränkt. Jeder Tag früher, an dem die Gläubigen erfahren, dass sie nicht völlig verlassen sind, zählt.

Bisher war mir nie bewusst, dass die Arbeit eines Priesters so sinnvoll sein kann. Ein Schiff im stürmischen Meer, das ohne Seekarte dahintreibt! So fühlen sich wahrscheinlich die Christen in Japan. Wenn sie sich auch gegenseitig aufmuntern, verlieren sie doch vielleicht ohne Priester oder Laienbruder, der ihnen Mut zuspricht, nach und nach die Hoffnung und verirren sich in der Dunkelheit.

Auch gestern regnete es, doch natürlich war das noch kein Vorzeichen der bevorstehenden Regenzeit.