8,99 €

Mehr erfahren.

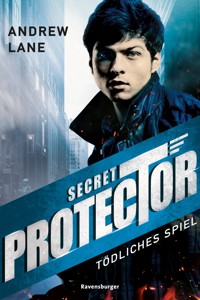

- Herausgeber: Ravensburger Verlag GmbH

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Secret Protector

- Sprache: Deutsch

Motorradjagd durch ein Nashorngehege. Flucht aus einer Zombiegruft. Showdown bei einer Gaming-Meisterschaft. Lukas reagiert blitzschnell, als vor seinen Augen der Bruder der Profi-Gamerin Una entführt wird. Doch nach einer wilden Verfolgungsjagd durch New Orleans entkommen die Kidnapper. Und schicken kurz darauf ihre Forderung: Una muss bei einer Gaming-Weltmeisterschaft in Dubai absichtlich verlieren – sonst stirbt ihr Bruder. Nun hängt alles an Lukas: Kann er seinem Ruf als Secret Protector gerecht werden und Unas Bruder retten? Er ist lässig. Er ist durchtrainiert. Er bleibt am liebsten unter dem Radar. Doch wenn es hart auf hart kommt, stellt sich Lukas Crowe den schlimmsten Gegnern. *** Die knallharte Action-Reihe von "Young Sherlock Holmes"-Autor Andrew Lane! *** "Secret Protector" im Überblick: Band 1: Tödliches Spiel Band 2: Mörderische Erpressung Band 3: Bedrohliches Vermächtnis

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 382

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Text: Andrew Lane Originaltitel: Secret Protector 1 Umschlaggestaltung: Frauke Schneider unter Verwendung eines Fotos von depositphotos/heckmannoleg © dieser Ausgabe 2020, bei Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-473-51055-9

www.ravensburger.de

Dem kleinen Danny gewidmet, der biologisch gesehen zwar nicht mein Enkel ist, aber emotional betrachtet schon. Bring deine Mom dazu, dir dies hier vorzulesen, wenn du alt genug bist.

Außerdem Sophie gewidmet, meiner Testleserin. Du bist genauso liebenswert wie Danny. Und gar nicht mal so viel größer …

Vorbemerkung des Autors

Was die Orte anbelangt, so habe ich mir in diesem Buch mehrere Freiheiten erlaubt, besonders was den Zoo von New Orleans angeht (der eigentlich Audubon Zoo heißt).

Ich bin selbst dort gewesen und habe auch tatsächlich ein Becken mit Piranhas und die Freianlage der Nashörner gesehen. Allerdings habe ich deren Form und Gestalt für meine Zwecke umgewandelt.

Gleiches gilt in geringem Maß auch für die Stadt Berlin und das Atlantis-Hotel in Dubai. Aber hey, so ist das mit ausgedachten Geschichten: Ich darf das.

Kapitel Eins

Morgens nach dem Aufwachen tat Lukas Crowe immer eines von zwei Dingen in seinem Winnebago-Wohnmobil, das weit entfernt von anderen Fahrzeugen stand.

Ging es ihm schlecht, öffnete er die Jalousien des Fensters, das nach Süden ging. Dort fiel sein Blick auf eine weite Betonfläche, die wie ein Riesenpuzzle von Rissen durchzogen war. Am fernen Ende grenzte sie an den fünfspurigen Highway und kränklich aussehendes Unkraut wucherte aus den Ritzen. Einiges so hoch, dass es ihm zur Hüfte reichte.

Die Betonwüste war einmal ein Parkplatz gewesen – darauf deuteten zumindest die Farblinien hin, die die einstigen Stellflächen markierten. Die sengende Sonne und die extremen Gewitterregen, die gelegentlich vom Golf hereinzogen, hatten sie mittlerweile fast bis zur Unkenntlichkeit verblassen lassen. Die Stadt New Orleans hatte es schon vor Jahren aufgegeben, den Parkplatz in Schuss zu halten.

Soweit Lukas sagen konnte, wusste niemand, wem die Fläche gehörte. Und folglich wusste auch niemand etwas damit anzufangen. Was einer der Hauptgründe dafür war, dass er überhaupt dort parkte: Die Wahrscheinlichkeit, gestört zu werden, war gering.

Auf der anderen Seite des Highways erstreckte sich New Orleans – die einstöckigen Lagerschuppen und Wohnhäuser des Vororts Metairie zuerst, dahinter der Geschäfts- und Hotelbezirk mit seinen Wolkenkratzern, deren Glasfassaden in der Sonne glitzerten. Nachts funkelten sie auf andere Weise, wenn sich ihre hell erleuchteten Fenster in willkürlichen Mustern bis in den Himmel hinaufzogen. Dort markierten rote Blinklichter die Spitzen der riesigen Gebäude, damit die Flugzeuge beim Landeanflug auf den nahen Airport nicht aus Versehen in sie hineinflogen.

Der andere Grund, warum Lukas das Wohnmobil auf diesem alten, gottverlassenen Parkplatz abgestellt hatte, war der Blick aus dem anderen Fenster. Dem Fenster, das nach Norden zeigte. Und dessen Jalousien er öffnete, wenn er sich nach dem Aufwachen glücklich und optimistisch fühlte – was in letzter Zeit immer seltener vorkam.

Ein paar Hundert Meter weiter in dieser Richtung endete der Parkplatz an einer hüfthohen Betonmauer. Dahinter erstreckte sich die blau-graue Fläche des Lake Pontchartrain. Doch es war nicht der See, der seine Stimmung hob, sondern die Brücke, die darüber hinwegführte: der Lake Pontchartrain Causeway. Eigentlich waren es sogar zwei Brücken, die parallel zueinander verliefen – eine für jede Fahrtrichtung. Der Causeway schob sich von irgendwo zu Lukas’ Linken ins Bild, um sich dann nach sanfter Krümmung schnurgerade über den See zu ziehen – wo er sich durch eine optische Täuschung, die Lukas immer wieder aufs Neue faszinierte, in der Ferne verlor.

Lukas hatte sich mal in einem Internetcafé darüber schlaugemacht. Mit seinen fast vierzig Kilometern von Ufer zu Ufer galt der Causeway als längste fortlaufende Brücke der Welt, die über Wasser führte, und ruhte auf 9.500 in den Seegrund gerammten Betonpfeilern. Ein ziemlich beeindruckendes Ingenieurskunststück. Ihr nächster Rivale war die Jiaozhou-Bucht-Brücke in China. Aber die hatte eine Inselverbindung in der Mitte und zählte daher nicht als fortlaufend.

Vielleicht würde er eines Tages nach China gehen. Der Gedanke war verlockend. Er konnte nicht ewig in New Orleans bleiben. Nirgendwo konnte er das. Während der letzten Jahre war er die Ostküste der USA hinabgezogen: Boston, New York, Philadelphia, Annapolis, Washington DC. Dann ein kurzer Abstecher nach Florida, bevor er sich westwärts nach New Orleans aufgemacht hatte. Überall hatte es ihn nur wenige Monate oder sogar nur ein paar Wochen gehalten. Amerika begann ihn zu langweilen.

Zeit für einen Wechsel, dachte er. Er würde Mandarin oder Kantonesisch lernen müssen. Aber das wäre bei seinem Sprachtalent kein Problem. Als Kind hatte er Yoruba, Swahili und Xhosa gelernt, während er und seine Familie in Afrika gelebt hatten. Und in den Jahren, seit er diesen Kontinent verlassen und die Welt bereist hatte, waren einige weitere hinzugekommen.

Als er an diesem Morgen so dalag und gegen die Decke des Winnebago starrte, fühlte Lukas sich zu seiner Überraschung merkwürdig optimistisch. Vielleicht lag es an der Vorstellung, Amerika zu verlassen, ganz neuen Zielen entgegen.

Er rollte sich auf die Seite, streckte den Arm aus und zog die Jalousie auf der Nordseite hoch. Etwa fünf Minuten verbrachte er damit, auf die beiden weißen Betonbänder zu starren, die in wenigen Kilometern Entfernung im feinen grauen Dunst verschwanden. Ohne an etwas Besonderes zu denken, ließ er erst einmal alle Geister richtig wach werden, bevor er aufstand.

Er nahm eine Dusche im kleinen Badbereich des Wohnmobils – mit kaltem Wasser, um nicht kostbare Batterie fürs Aufheizen zu verschwenden. Klar konnte er die Batterien wieder laden, wenn er eine halbe Stunde oder so auf dem verlassenen Parkplatz herumkurvte. Aber das würde unerwünschte Aufmerksamkeit erregen. Ein heruntergekommener Winnebago, der inmitten von Unkraut und Gestrüpp auf einem verlassenen Stellplatz stand, war unauffällig. Ein heruntergekommener Winnebago, der im Kreis herumfuhr oder auf dem Highway verschwand, nur um wenig später zurückzukehren, brachte die Leute womöglich dazu, genauer hinzusehen. Und nachzudenken. Herumzuschnüffeln. Was seine Pläne fürs Weiterziehen von »irgendwann in Zukunft« auf »sofort« beschleunigen würde.

Er zog zwanglose Klamotten an – schwarze Chino, schwarzes T-Shirt, dazu unauffällige No-Name-Turnschuhe – und machte sich einen Kaffee. Ein prüfender Blick in den Kühlschrank ergab nichts als ein paar pappige Brötchen, Schmelzkäsescheiben sowie ein Glas mit Bratwürstchen: nichts, worauf er zum Frühstück Lust gehabt hätte. Also schlüpfte er in seine Jeansjacke, schloss sorgfältig den Winnebago hinter sich ab und machte sich über die rissige Betonfläche auf zu Ben’s Crab Shack. Die Imbissbude stand am Ufer unmittelbar hinter dem Parkplatz, wo ein kleiner Erholungspark an den See grenzte.

Ben’s Crab Shack machte seinem Namen alle Ehre. Denn es war in der Tat nichts anderes als ein Schuppen: zusammengezimmert aus ungleichen Holzlatten, einst blau gestrichen, von der Sonne Louisianas jedoch mittlerweile zu einem Staubgrau ausgebleicht. Ein Generator sorgte für Beleuchtung und Kühlung, während eine große Gasflasche die Energie fürs Kochen und Braten lieferte.

Ben selbst war ein großer Mann mit breiter Brust, langem grauem Bart und einer Stoppelfrisur, die Lukas vermuten ließ, dass er irgendwann beim Militär gewesen war. Vielleicht bei den Marines, den Tattoos auf seinem Unterarm nach zu schließen. Solange Lukas ihn kannte, trug er stets dieselbe schmutzige Schürze. Fleck um Fleck gesellte sich darauf, ohne dass jemals einer verschwand. Es schien, als würde er sie niemals waschen – aus Stolz auf die Geschichte, die die Flecken erzählten. In dieser Hinsicht verhielt es sich ebenso wie mit seinen Tattoos oder der alten, vernarbten Schusswunde, die von seinem Unterhemd nur halb verborgen wurde.

Beim Näherkommen nahm Lukas drei Kids wahr, die vor dem Tresen standen. Dem Anschein nach waren sie kaum fünfzehn, ein paar Jahre jünger als Lukas. Aber sie benahmen sich, als wären sie viel älter. Gleich darauf konnte er hören, wie sie Ben gegenüber pampig wurden.

»Diese Scheiße hier schmeckt nach gar nichts«, sagte einer, der Größte von ihnen. »Dafür zahlen wir nicht.«

»Ihr habt’s gegessen«, antwortete Ben in vernünftigem Ton. »Also zahlt ihr. Wenn ihr’s nicht mochtet, hättet ihr was sagen sollen, bevor ihr alles verputzt habt.«

Lukas verlangsamte seine Schritte. Die Kids hatten ihn noch nicht entdeckt und er wollte sehen, wohin dies führte.

»Wir zahlen hier gar nix!«, bekräftigte der Junge und suchte zur Bestätigung den Blick seiner Freunde.

Eifrig nickten sie ihm zu. Lukas erkannte, dass er der Anführer der Meute war. Aber der Junge musste weiterhin seine Vorherrschaft behaupten. Er konnte es sich nicht leisten, Ben nachzugeben. Eine Position als Anführer war auch schnell wieder futsch.

»Ihr zahlt«, sagte Ben, während er sich vorbeugte und seine Arme auf den Tresen wuchtete. »Oder ich komm rum, versohl eure Ärsche mit ’nem Kantholz, bis sie durch sind, und schlepp euch nach Hause, damit eure Eltern blechen. Eure Wahl.«

Der größere Junge – der Anführer – langte in seine Baggyjeans. Lukas wusste, worauf das Ganze hinauslief. Er blickte sich nach einer möglichen Waffe um, ohne jedoch etwas zu entdecken – nicht einmal Bens angekündigtes Kantholz. Auch Ben wusste, was Sache war. Er trat vom Tresen zurück und hob beschwichtigend die Hände, um die Situation zu entschärfen.

Der Junge zog eine Waffe aus seiner Jeans. »Das ist meine Wahl!«, sagte er streitlustig.

Lukas erkannte augenblicklich, was es war: eine »Saturday Night Special«, wie die Cops sie nannten. Eine billige Handfeuerwaffe, die mit ebenso großer Wahrscheinlichkeit in der Hand des Schützen explodieren würde, wie tatsächlich einen Schuss abzugeben.

Dies hier war eine Raven Arms MP-25, Zinklegierung, Holzgriff, blau lackiertes Metall. Der Junge hatte sie vermutlich irgendwo gefunden, nachdem sie nach einem Überfall weggeschmissen worden war. Oder er hatte sie einem Familienmitglied stibitzt, ohne dass derjenige es wusste. Wie dem auch sei: Ganz offensichtlich kam er sich mit der Waffe stark vor. Aber sie machte ihn zu einer Bedrohung – für sich ebenso wie für andere.

»Hey«, sagte Ben mit ruhiger Stimme. »Kein Grund für Gewalt.«

Der Junge richtete die Waffe auf Bens Kopf. Er hielt sie seitwärts gedreht, Gangsta-Style. Er hatte wohl zu viele Filme und Serien gesehen. Lukas wusste, dass dieser Griff keinerlei praktische Vorteile hatte. Im Gegenteil: Es hieß, dass das Visier nicht benutzt werden konnte. Dennoch war die Waffe immer noch tödlich, vor allem auf kurze Distanz. Aber es verschaffte Lukas einen Vorteil – wenn er denn nah genug herankam.

»Hey«, schaltete er sich nun ein und näherte sich mit deutlich sichtbaren Händen. Er wollte nicht, dass der Junge ihn vor Schreck oder Überraschung über den Haufen schoss. »Kann ich dir einen Rat geben?« Er sprach leise und ruhig.

»Was willst du?«, fragte der Junge und starrte verwirrt auf Lukas. Seine Waffe schwenkte herum, bis der Lauf auf Lukas’ Brust zielte – immer noch seitwärts gedreht.

Lukas trat noch einen Schritt näher. »Hör mal, du hältst sie total falsch. Was dagegen, wenn ich einen Vorschlag mache?«

»Was dagegen, wenn du dich verpisst?«, erwiderte der Junge. Er sah wütend aus. Aber unter der Wut lag auch Furcht – Furcht davor, verlegen zu wirken. Furcht davor, dämlich dazustehen.

»Wenn du die Knarre so seitwärts hältst, fliegen dir die ausgeworfenen Hülsen eher ins Gesicht als sonst wohin«, fuhr Lukas leise, aber selbstsicher fort, fast wie hypnotisch. »Und mal ehrlich, das Letzte, was du willst, sind glühend heiße Hülsen, die dir die Fresse perforieren. Auf so was steht niemand.« Wie beiläufig streckte er die rechte Hand aus, während er versuchte, die Geste völlig natürlich wirken zu lassen. »Komm, ich zeig dir einen besseren Griff.« Seine Finger schlossen sich um die Waffe.

Der Junge sah verblüfft aus. So etwas hatte er noch nicht erlebt. Normalerweise hatten die Leute Respekt vor Gangstern und ihren Waffen. Und fassten sie nicht einfach an.

Blitzschnell trat Lukas zur Seite, sodass der Lauf an ihm vorbeizielte. Entschlossen verdrehte er seine Hand. Zusammen mit dem bereits seitwärts gerichteten Griff des Jungen ließ dieser Extradreh die Handgelenk- und Unterarmknochen seines Gegners gegeneinander reiben. Mit einem Aufschrei ließ der Junge die Waffe fallen. Lukas trat einen Schritt zurück und hielt die Waffe neben sich zum Boden gesenkt, statt sie auf den Jungen zu richten.

»Und das andere Problem ist«, fuhr er ungerührt fort, »dass man dich so viel leichter entwaffnen kann.«

Schockiert starrte der Junge ihn an. Lukas musterte die anderen beiden. Auch die waren in Schockstarre, schienen die Show jedoch irgendwie fast auch zu genießen. Auf jeden Fall sahen sie nicht aus, als würden sie eingreifen.

Er machte ein paar Schritte an den Kids und Ben’s Crab Shack vorbei und schleuderte die Waffe mit weit ausholender Bewegung in den See hinaus. Sie segelte über die Betonpromenade, klatschte ein Stück weiter draußen ins Wasser und schreckte ein paar Möwen auf, die friedlich auf dem See dümpelten.

Lukas drehte sich um und bedachte sie nacheinander mit eindringlichem Blick. »Mein Freund hier hat eine Waffe unter’m Tresen«, sagt er schließlich. »Und zwar nicht so ein Schrottding wie eure. Und er weiß, wie man sie hält. Schätze mal, ihr zieht besser Leine und kommt nie wieder.«

Einige Sekunden standen sie wie versteinert da. Dann rannten sie los. In jazzartigem Rhythmus trommelten ihre weißen Turnschuhe auf den Beton, während ihnen die Baggyjeans um die Beine flatterten.

»Danke«, sagte Ben. »Aber ich wär schon klargekommen, weißt du? Nicht das erste Mal, dass jemand ’ne Knarre auf mich richtet.«

»Ich weiß«, antwortete Lukas. »Wollte dir nur die Mühe ersparen.«

»Mein Geld hab ich deswegen trotzdem nicht«, meinte Ben und schüttelte den Kopf. »Ich hätte sie bestimmt bequatschen können.«

»Oder dir den Kopf wegblasen lassen. Wenn der Junge das nicht bei sich selbst erledigt hätte.«

»Auch wieder wahr.« Ben nickte. »Hast dich ’ne Weile nicht blicken lassen.«

»In einer Woche verträgt man eben nur ’ne begrenzte Menge Krebse«, erwiderte Lukas. »Ich glaube, ich kriege langsam schon eine Allergie.«

Ben schüttelte den Kopf. »Sohn, wenn ein Mann genug von Krebsen hat, wird’s Zeit für Hummer. Und wenn er genug von Hummer hat, gibt’s immer noch Langusten.«

»Was ist mit Shrimps?«, fragte Lukas und ließ sich auf einer der Holzbänke nieder, die die Imbissbude umgaben.

»Shrimps sind was für Weicheier«, mokierte Ben sich. »Also, was kann ich dir machen? Alles ganz frisch aus dem See heute Morgen. Und 1A Qualität. Ich hab Taschenkrebse, Blaukrabben und auch Seespinnen. Und nicht zu vergessen Weichschalenkrabben, wenn du magst.«

»Dann unbedingt Weichschalenkrabben, bitte.«

»Gute Wahl, Sohn. Willste sie gebraten, gekocht, gegrillt oder frittiert?«

»Frittiert, auf ’nem Brötchen«, sagte Lukas. »Und eine Cola dazu.«

»Kommt sofort.«

Während Ben die Krabben zubereitete, ging Lukas im Kopf seinen Tagesplan durch. Eigentlich hätte er heute frei gehabt. Aber er hatte sich bereit erklärt, seinem Boss einen Gefallen zu tun und auf der Party auszuhelfen, die heute Nachmittag im Zoo von New Orleans stattfinden würde.

Bei seiner Ankunft in der Stadt konnte er mit seinem Wissen über wilde Tiere, das er während seiner Kindheit in Afrika erworben hatte, einen Job als Hilfstierpfleger im Insekten- und Spinnenhaus ergattern. So etwas in der Art versuchte er immer, wenn er woanders hinkam und es dort einen Zoo, Safaripark oder wenigstens ein Aquarium gab. Andernfalls schuftete er auf dem Bau, kellnerte in Restaurants oder arbeitete sogar als Parkplatzwächter, wenn es sein musste. Hauptsache, er verdiente genug, um zu essen und ein finanzielles Polster zurückzulegen. Für Notfälle. Damit er weiterziehen konnte, wann immer er wollte. Oder musste. Aber die Arbeit mit Tieren war das, was er bevorzugte. Worin er gut war. Meist zog er Tiere den Menschen vor. Sie waren berechenbarer und nicht so hilfsbedürftig.

Heute jedoch sollte er auf einer Nobelparty Drinks und Häppchen servieren, für eine Gruppe reicher Leute, die die Räumlichkeiten des Zoos gemietet hatte. Statt spezielles Servicepersonal für die Bedienung anzuheuern, griff der Zoo dabei immer auf die eigenen Angestellten zurück, denn so konnte jeder auf der Party, der etwas über die Tiere erfahren wollte, einfach mit dem nächsten Kellner plaudern, der vorbeikam. Eine nette Idee. Für Lukas bedeutete es, dass er zwei Jobs gleichzeitig machte. Aber er würde sich nicht beschweren. Die Bezahlung war gut.

In diesem Augenblick kamen seine Weichschalenkrabben: mit Semmelbröseln paniert, ein paar Minuten frittiert und auf halbierten Brötchen serviert, die zusätzlich mit Salat und Tomatenscheiben belegt waren. Ben hatte die Krabben zudem in seiner eigenen Spezialsoße zubereitet, die er aus Butter, einem Spritzer Weißwein, etwas Limonensaft sowie ein, zwei Teelöffeln Kapern zubereitete.

Lukas hatte Kapern immer für so etwas wie kleine Essiggürkchen gehalten, bis er Ben eines Tages gefragt hatte.

»Nee, Sohn«, hatte Ben geantwortet. »Das sind die eingelegten Knospen einer Blume, die in Italien und überhaupt im Mittelmeerraum wächst.«

»Man lernt nie aus«, hatte Lukas’ Kommentar gelautet.

Er biss in das erste Brötchen. Die Krabbenschale war weich, fast nicht wahrnehmbar unter den Semmelbröseln, und das Fleisch drinnen war ausgesprochen süß. Kein ausgefeilter Geschmack, aber dennoch überaus köstlich. Warum aßen die Leute eigentlich Burger und Kebab, wenn es auf der Welt so etwas wie Weichschalenkrabben gab?

»Und? Is’ okay?«, rief Ben zu ihm rüber.

»Fuper«, antwortete Lukas mit vollem Mund. »Und keine Bange: Dafür werd ich zahlen!«

»Sag mal«, fuhr Ben fort. »Du kommst jetzt schon eine Weile immer wieder vorbei und ich weiß nicht mal deinen Namen oder wo du wohnst.«

»Ich heiße … Luke«, antwortete Lukas und wandelte seinen Namen bewusst etwas ab. Er wollte nicht geradeheraus lügen. Aber auch nicht die genaue Wahrheit sagen. »Ich wohne ungefähr fünfzehn Minuten zu Fuß von hier, drüben in der Stadt.«

»Ich bin Jeremiah«, sagte Ben.

»Ich dachte, du heißt Ben.«

Er grinste. »Jep, da steht Ben’s Crab Shack auf dem Schild, ich weiß. Aber Ben ist schon vor Jahren gestorben. Danach hat Jake übernommen. Der ist auch tot. Dann war ich dran.«

»Schön, dich endlich kennenzulernen.« Lukas lächelte, nahm sich jedoch vor, nicht mehr herzukommen. Es machte ihn nervös, wenn die Leute neugierig wurden. Noch ein Grund, bald weiterzuziehen.

Nachdem er seine Krabben und Brötchen aufgegessen hatte, bezahlte er, bedankte sich bei Ben – oder Jeremiah, wie er jetzt wusste – und ging davon. Statt zum Winnebago zurückzukehren, lenkte er seine Schritte Richtung Highway. Neben dem Wohnmobil besaß Lukas auch ein Auto, das er immer etwa eine Meile entfernt abstellte, damit niemand die beiden Fahrzeuge miteinander in Verbindung brachte.

Er hatte es billig gekauft, als er vor ein paar Monaten in die Stadt gekommen war. Wenn er weiterzog, würde er es mit den Schlüsseln im Zündschloss zurücklassen, damit es der erstbeste Finder nutzen konnte. Autos waren leicht zu beschaffen, wohin man auch ging. Es ergab keinen Sinn, mit ihnen durch die Lande zu reisen. Gute Wohnmobile jedoch, nun, das war etwas ganz anderes.

Bei dem Wagen handelte es sich um einen Ford Pontiac. Ein altes Modell, weiß lackiert, weil das die beliebteste Wagenfarbe in Amerika war. Staubbedeckt, wie das Fahrzeug war, nahmen die Leute kaum Notiz davon. Meist parkte er es in einer Wohnstraße, wo es keine Aufmerksamkeit erregen würde, solange es nicht herrenlos wirkte.

Mit vollem Magen, pudelwohlem Gefühl und dennoch seltsam unruhig startete er den Pontiac und legte die fünfzehn Kilometer bis zum Zoo von New Orleans zurück. Wegen des dichten Verkehrs brauchte er fast zwanzig Minuten. Er stellte den Wagen auf dem Angestelltenparkplatz ab, nahm den laminierten Mitarbeiterausweis aus seiner Tasche und hängte ihn um, bevor er sich in das Hauptgebäude begab.

Auf dem Weg hinein musste er an einem riesigen zylinderförmigen Aquarium vorbei, das einen Großteil des Eingangsbereichs einnahm. Es war ein lebendiges Werbeplakat für das New Orleans Aquarium. Wie immer blieb er ein paar Minuten stehen, um die Fische zu betrachten. Der Zylinder war mit einem Schwarm Piranhas bevölkert, der im Uhrzeigersinn seine Runden drehte. Zahlreiche Touristen hatten sich darum versammelt und starrten sie an, während sie ihre Kommentare dazu abgaben.

Die einzelnen Fische waren klein, nicht größer als Lukas’ Hand. Aber etwas an ihnen machte einen nervös. Ob es nun die toten Augen waren oder die überproportional großen Kiefer, jedenfalls strahlten sie schlichtweg Gefahr aus.

Bald war es Zeit für die Fütterung. Lukas hielt sich am Rand der Menge im Hintergrund, um zuzusehen. Eine Zooangestellte näherte sich mit einem Eimer und einer Trittleiter. Ihr Name war Jenny. Lukas kannte sie vom Grüßen und sie hatten sich einmal in der Angestelltenkantine unterhalten. Sie bahnte sich den Weg durch die Menge und stellte die Trittleiter am Zylinderbecken auf. Vorsichtig stieg sie hinauf, den Eimer in einer Hand. Oben angekommen, schob sie mit der freien Hand eine Luke in der Haube auf, die das Becken bedeckte.

»Ladys und Gentlemen, liebe Kinder«, verkündete sie. »Herzlich willkommen zur täglichen Fütterung unserer Roten Piranhas. Piranhas kommen aus Südamerika, wo sie in Süßwasserflüssen, Seen und Tümpeln leben. Trotz ihres furchterregenden Rufs handelt es sich eigentlich um scheue Kreaturen, die aus Sicherheitsgründen im Schwarm leben und nur angreifen, wenn sie bedroht werden – oder hungrig sind. Außerdem sind sie trotz ihres üblen Rufs keine reinen Fleisch-, sondern vielmehr Allesfresser, die – wenn verfügbar – auch Beeren, Früchte und Nüsse zu sich nehmen.« Sie hielt inne und blickte sich im Publikum um, um die Reaktionen zu überprüfen. Alle sahen sie fasziniert an. »Piranhas besitzen im Ober- und Unterkiefer eine Einzelreihe scharfer Zähne. Im Verhältnis zur Körpermasse verfügt der Piranha dank seiner großen Kiefermuskeln über einen der stärksten Bisse, die bei Wirbeltieren gemessen wurden. Die starken Kiefer und feinen Sägemesserzähne machen Piranhas zu Meistern im Zerschreddern von Fleisch.« Sie lächelte. »Ebenso wie von Früchten, Beeren und Nüssen. Womöglich haben Sie Geschichten von Piranhas gehört, die eine unglückselige Kuh, die in einen Fluss gestolpert ist, in weniger als einer Minute bis auf die Knochen skelettiert haben. Aber das ist nur erfunden.« Den Eimer in die Höhe haltend, fuhr sie fort. »Abgesehen davon habe ich hier ein halbes Kilo Krabben drin. Schauen Sie, was passiert, wenn ich sie ins Becken kippe.«

Der Spannung wegen machte sie eine kurze Pause. Zwinkernd fing sie Lukas’ Blick auf, kippte den Eimer und ließ die Krabben durch die offene Luke ins Becken rutschen.

Die Tiere hatten die Wasseroberfläche kaum berührt, als sich die träge kreisende Fischmeute in eine wirbelnde, schäumende Masse verwandelte, in der die einzelnen Fische nicht mehr auseinanderzuhalten waren. Es war, als hätte das Wasser urplötzlich wild zu brodeln begonnen.

Die Krabben lösten sich in einer Wolke abwärts schwebender Brocken auf, während die Piranhas danach schnappten, um sie zu zerfetzen und zu verschlingen. Die Zuschauer sogen vor Schreck und Überraschung die Luft ein. Einige traten unwillkürlich einen Schritt zurück, als könnte ein Piranha plötzlich aus der offen Luke springen und sie angreifen. Lukas rührte sich nicht. Er hatte das alles schon gesehen, aber es faszinierte ihn immer wieder aufs Neue.

Wie auf telepathischen Befehl begannen die Piranhas dreißig Sekunden später wieder ihre majestätischen Kreise zu ziehen, als wäre nichts passiert. Von der einstigen Existenz der Krabben kündete nur noch ein feiner, im Wasser treibender Restenebel: zu mickrig, um sich damit abzugeben.

»Und deswegen«, brach Jenny die Stille, während sie mit dumpfem Ton die Luke schloss, »sollten Sie Ihre Hand nie in ein Piranhabecken stecken – nicht einmal zum Spaß. Haben Sie noch Fragen?«

Ein Mädchen – vermutlich nicht älter als zehn oder elf – hob die Hand. »Wenn die Pi… Piranhas Früchte und so was genauso essen wie Fleisch, warum füttern Sie sie dann mit Krabben? Warum kriegen sie keine Mangos oder Erdbeeren? Die mögen sie vielleicht auch.«

»Die Krabben waren eine Belohnung«, antwortete Jenny ernst. »Weil sie diese Woche sehr brav waren.« Sie blickte sich im Publikum um. »Ich möchte mich herzlich fürs Zuschauen bedanken und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag bei uns. Und vergessen Sie nicht, auch das Aquarium zu besuchen, wenn Sie die Möglichkeit haben. Dort gibt es jede Menge zu entdecken. Und sollten wir uns bei Ihrem Besuch über den Weg laufen, zögern Sie auf keinen Fall, mich anzusprechen, um etwas über unsere fantastischen Tiere zu erfahren.«

Die Menge zerstreute sich, während sich alle noch aufgeregt über die Piranhas unterhielten.

»Wird die Show nicht irgendwann mal langweilig?«, sagte Jenny leise zu Lukas, als sie mit Leiter und leerem Eimer an ihm vorbeiging. »Du bist so ziemlich jeden Tag hier.«

»Ich denke, du solltest es mal mit Himbeeren versuchen«, antwortete er. »Das wird wie Blut im Wasser aussehen. Die Touris werden drauf abfahren.«

»Da könnten einige aus den Latschen kippen«, lächelte sie. »Und dann hab ich den ganzen Papierkram am Hals, wenn ich’s erklären soll. Lohnt sich nicht. Sehen wir uns nachher?«

»Ich hoffe doch«, erwiderte er unverbindlich. Als sie davonging, warf er einen Blick zum Becken zurück. Friedvolle Kreaturen, die nur bei Gefahr oder Hunger angriffen. Aber dann taten sie’s mit überwältigender Macht. Vielleicht mochte er sie deswegen so sehr. Sie erinnerten ihn irgendwie an sich selbst.

Er begab sich zu dem Gebäude, in dem die Party stattfinden und er servieren sollte. Der große hohe Raum war mit Bildern dekoriert, auf denen verschiedene Zootiere zu sehen waren. Bisher war keiner der Gäste eingetroffen. Einige der bereits anwesenden Mitarbeiter drapierten Platten voller Speisen auf einem langen Buffettisch in der Mitte des Raums, während andere weiter abseits den Barbereich mit Drinks bestückten.

Lukas schnappte sich eine schwarze Schürze, streifte sie über und begann zu helfen.

Ein, zwei andere Helfer – Zooangestellte, die ihn erkannten – begrüßten ihn mit einem Nicken, das er erwiderte. Während der Arbeit nahm er wahr, wie einige von ihnen am Ende des Raums ein Banner an der Decke befestigten. Kurz darauf wurde es vor einem deckenhohen schwarzen Vorhang entrollt. Darauf prangte eine grellbunte Illustration, die aussah wie einem Comic entsprungen. Das Bild zeigte einen vierschrötigen Kämpfer, der einen Mix aus Hightech-Kampfmontur und mittelalterlicher Lederpanzerung trug.

In der einen Hand hielt er eine gewaltige futuristische Waffe, in der anderen einen Speer mit gezackter Knochenspitze. Als sich das Banner weiter entrollte, erkannte Lukas ein paar Worte: Die Weltneuheit von Slow Decay Games. Darunter stand – in größeren Buchstaben und eher als Logo ausgeführt – das Wort Timeslice!, umgeben von Blitzen und explodierenden Funken.

»Was ist das?«, fragte er einen vorbeikommenden Kellner und zeigte auf das Banner. Wie Lukas sich zu erinnern meinte, arbeitete er normalerweise im Reptilienhaus, wo er sich um die Alligatoren kümmerte.

Der Mann wirkte überrascht. »Du hast noch nichts von Timeslice! gehört? Soll der neueste VR-Spiel-Hit werden, wie sie sagen. Bin schon ganz heiß drauf. Hab ne ganze Woche Urlaub genommen, um es durchzuzocken, einschließlich aller Easter Eggs und so.«

»Easter Eggs?«, echote Lukas verwirrt.

Der Kellner hob eine Augenbraue. »Du spielst nicht viel, was? Easter Eggs nennt man kleine Scherze und Extras, die die Programmierer für Spieler versteckt haben, die gut genug sind, sie zu finden. Da war zum Beispiel mal diese Geheimtür, als vor ein paar Jahren die Neuversion von Doom rauskam. Wenn du da durch bist, biste in der Originalversion von 1993 gelandet, mit echt grausamer Grafik.« Er starrte Lukas an. »Sagt dir nix, was?«

Lukas schüttelte den Kopf. »Nicht wirklich.«

»Na ja, jedenfalls präsentiert die Firma, die Timeslice! entwickelt hat, das Spiel hier im Zoo. Kannst mir glauben, ist echt ’ne Riesensache und ich werd hier mit so viel Gratis-Merchandise rausmarschieren, wie ich nur zusammenraffen kann. Sie haben außerdem Internetstars eingeladen wie GamRFlamR zum Beispiel, der extra eingeflogen wird. Und Profi-Gamer wie Una Britcross kommen auch.«

»GamRFlamR?«, fragte Lukas. »Ist das ein richtiger Name?«

»Das ist ein Tag, ein Spielername. Ist nicht sein echter. In Wirklichkeit weiß niemand, wer er ist. All seine Internetstreams macht er nur mit Maske. Man munkelt, dass er sich hier demaskieren wird – nur um dem Spiel noch mehr Publicity zu geben. Das Ganze wird per Livestream auf YouTube übertragen. Sie rechnen mit Millionen Fans, die sich zuschalten.«

»Nun, ich schätze mal, das ist gut.« Lukas nickte. »Danke.«

Der Mann runzelte die Stirn. »Du arbeitest im Insektenhaus, richtig? Lukas, oder?«

»Ja. War nett, mit dir zu plaudern.« Lukas zog weiter, während sich ein leiser Keim von Sorge in ihm regte. Mittlerweile wussten zu viele Leute hier, wer er war. Eindeutig Zeit, weiterzuziehen.

Er ging in die Küche und schnappte sich ein Tablett mit Speisen, um sie zum Buffet zu bringen. Auf diesem waren mehrere Teller mit Thunfisch, der auf kleinen Crackern drapiert war. Unwillkürlich kam es Lukas fast ein wenig gefühllos vor, Thunfisch auf einer Party zu servieren, die kaum hundert Meter von einem Aquarium stattfand. Dort gab es schließlich ein ganzes Riesenbecken mit lebenden Thunfischen: große, silbrig-blaue Fische, die bis zu zwei Meter lang wurden und ruhig durch ihr Salzwasserhabitat schwammen. Wie mochten die sich wohl fühlen, wenn die Gäste an ihrem Becken vorbeischlenderten und dabei an Thunfischkanapees herumknabberten?

Als er mit seinem Tablett wieder in den Gästebereich kam, waren ein paar Leute gerade dabei, zwei riesige Plasmabildschirme auf beiden Seiten des Timeslice!-Banners zu montieren. Kabel wurden durch den schwarzen Vorhang nach hinten verlegt, wo sich vermutlich ein Mischpult für Licht und Ton befand. Lukas setzte sein Tablett ab und musterte mit kritischem Blick die Buffetanordnung. Jemand hatte achtlos das Dessert – Götterspeise mit Sahnehäubchen, drapiert auf einer Basis aus Trifle – inmitten der herzhaften Speisen abgestellt: eine Beleidigung für seinen Ordnungssinn. Somit verbrachte er die nächsten paar Minuten damit, die Platten zu verrücken, bis alles gefälliger arrangiert war. Er widerstand dem Drang, die Speisen alphabetisch zu ordnen, also etwa Hühnchen vor Roastbeef, Salami und Thunfisch. Vielleicht hätte ihn das noch zufriedener gestellt. Aber niemand außer ihm würde es bemerken, geschweige denn sich darum scheren.

Als er mit der Korrektur des Buffets fertig war, hatten die Techniker die Plasmabildschirme an den Computern hinter der Kulisse angeschlossen. In satten, hyperrealistischen Farben und überwältigend detailreicher 4K-Qualität tauchten auf den Monitoren Szenen auf, bei denen es sich vermutlich um Ausschnitte aus dem Spiel handelte. Sie zeigten Figuren, die allesamt in dieser seltsamen futuristisch-antiken Kampfmontur gekleidet waren. Gemeinsam bewegte sich die militärisch wirkende Einheit durch die Straßen einer Stadt voran, in der sich ebenfalls Dinge aus Zukunft und Vergangenheit mischten. Auf einer steinernen Viehtränke, aus der gerade ein paar Pferde soffen, flimmerte Hologrammwerbung und an Lastkarren mit gediegenen Holzrädern sausten Schwebegleiter vorbei.

Während die Figuren durch die Stadt vorrückten, fand Lukas unversehens etwas an ihnen auszusetzen. Er wusste, dass es nur ein Computerspiel war. Aber warum guckten alle nach vorn? Warum hielt niemand nach hinten Ausschau, um sich vor Überraschungsangriffen zu schützen? Und warum trug der Anführer ein gewaltiges Schwert mit gezähntem Klingenrücken, wo doch ein ganz passabler, wenn auch alter Revolver an seiner Hüfte baumelte? Wie es schien, kam es bei solchen Spielen auf etwas anderes an als auf eine realistische Darstellung.

Allerdings konnte er nicht anders, als die Detailgenauigkeit zu bewundern. Es war, als würde man sich durch die Straßen einer echten Stadt bewegen – abgesehen davon, dass es solche Städte nicht gab. Sogar die computeranimierten Vögel, die hoch oben am blauen Himmel flogen, wirkten absolut real.

Am Eingang des Raums kam plötzlich Unruhe auf und lenkte Lukas’ Aufmerksamkeit ab. Die Haupttüren waren geöffnet worden und die ersten Gäste trafen ein.

Die nächsten zehn Sekunden stellten eindrucksvoll unter Beweis, wie radikal zufällige Entscheidungen das Leben eines Menschen ändern können. Zwei Dinge passierten gleichzeitig: Links von Lukas, am Getränketisch, ließ ein Kellner aus Versehen eine Flasche fallen, die unter lautem Getöse auf dem harten Boden zerschellte. Im selben Moment kam rechts von ihm jemand durch die Haupttüren und stieß mit einem anderen Kellner zusammen – der samt seinem Tablett mit Hühnchen- und Käsehäppchen auf dem Boden landete.

Wäre Lukas nach links gegangen, um zu helfen, wären die folgenden Tage sicher weit weniger gefährlich geworden.

Kapitel Zwei

Die Person, die hereingekommen war, war ein Mädchen und gehörte zu einer Vierergruppe. In ihrer Begleitung waren ein Mann, ein zweites Mädchen sowie ein Junge. Als Lukas sich ihnen näherte, taxierte er sie rasch, wie er es immer tat, wenn er jemandem zum ersten Mal begegnete. Es war eine Angewohnheit, geboren aus Vorsicht und Erfahrung.

Das Mädchen, das den Zusammenstoß ausgelöst hatte, weckte sofort seine Aufmerksamkeit. Sie war jung – etwas älter als er vielleicht – und schlank. Ihr rotes Haar reichte bis zur Hüfte. Sie hatte bleiche Haut und ihre Nase zierten ein paar vereinzelte Sommersprossen. So blass, wie sie war, holte sie sich vermutlich leicht einen Sonnenbrand, dachte Lukas, als er sich näherte. Ihre Kleidung strahlte Understatement aus: Jeans, Cowboystiefel, weiße Rüschenbluse zu schwarzem Jackett. Aber Lukas hatte woanders schon in Kaufhäusern gearbeitet und erkannte ein teures Label, wenn er es sah.

Der Junge neben ihr konnte ihr Bruder sein. Er war jünger – vielleicht zwölf – und kleiner als sie. Er hatte das gleiche flammenfarbene Haar. Allerdings war es kürzer, gestutzt zu einem Bürstenhaarschnitt. Auch er trug Jeans, darüber ein T-Shirt und eine schwarze Lederjacke. Lukas registrierte, dass er trotz seines jungen Alters eine teure Uhr besaß. Offensichtlich hatte die Familie Geld.

Der Mann in der Gruppe war vermutlich ein oder zwei Jahre älter als Lukas. Auch wenn die Bezeichnung »Mann« streng genommen wohl nicht ganz zutraf, schien er doch noch nicht lang volljährig zu sein. Unter seinem dunklen Dreiteiler – Jackett, Weste, Hose – trug er ein teures, schlichtes lavendelfarbenes Hemd mit Manschetten und Manschettenknöpfen. Seltsamerweise hatte er keine Krawatte: Sein offener Kragen bot einen Blick auf ein Stück braun gebrannten Hals. Seine Haare waren schwarz und sein Gesicht schien zu einer permanenten Maske der Missbilligung erstarrt.

Die vierte Person – ebenfalls ein Mädchen – war sonnengebräunt und hatte lange schwarze Haare, die ebenso dunkel waren wie ihre Augen. Lukas vermutete, dass sie wohl arabischer Herkunft war, auch wenn sie sehr moderne westliche Kleidung trug und somit wohl keine strenggläubige Muslimin war. Sie hatte ein großes Tablet in der Hand und hielt sich nervös im Hintergrund, während alle anderen versuchten, dem gestürzten Kellner zu helfen.

All diese Beobachtungen hatten nicht einmal fünf Sekunden in Anspruch genommen. Dann hatte Lukas die Gruppe auch schon erreicht. »Sind alle okay?«, fragte er in seinem gelassensten und beruhigendsten Ton.

Der Mann im dunklen Anzug trat vor und öffnete den Mund. Aber es war das Mädchen mit dem langen roten Haar, das zuerst das Wort ergriff. »Oh, Gott. Das tut mir ja so leid! Ich bin erst fünfzehn Sekunden hier und schon an einem Unfall schuld. Ich bin so ein Tollpatsch!«

»Kein Problem!«, antwortete Lukas, während er die Hand ausstreckte und dem Kellner auf die Beine half. Leise sagte er zu ihm: »Lass dich erst mal in der Erste-Hilfe-Station durchchecken. Und mach dir keinen Kopf. Ich räum das Chaos weg. Komm erst zurück, wenn die sagen, dass du in Ordnung bist.«

»Okay, danke«, sagte der Kellner. Er hörte sich mitgenommen an.

Lukas blickte sich zu dem rothaarigen Mädchen um, als der Kellner auf wackeligen Beinen davonzog. »Bist du okay?«

Sie nickte. »Ja, bis auf einen Schreck jedenfalls. Tut mir echt leid.«

»Keine Sorge! Hauptsache, keiner hat sich verletzt. Lass mich das Zeug wegräumen.«

Er bückte sich und schaufelte die Hühnchen- und Käsehäppchen aufs Tablett zurück. Der Teller, auf dem sie gelegen hatten, war zerbrochen. Er klaubte die Scherben auf und beförderte sie ebenfalls aufs Tablett. Mit dem unteren Rand seiner Schürze wischte er, so gut er konnte, die fettigen Schmutzflecken auf dem Boden weg. Es musste ja nicht auch noch jemand darauf ausrutschen und sich die Knochen brechen.

Er richtete sich auf und hob das Tablett auf seine Schulter. »Entschuldigt mich«, sagte er und machte Anstalten, sich zu entfernen.

Der Mann im dunklen Anzug stellte sich ihm mit erhobener Hand in den Weg. »Ihr Kellner ist in Una reingerannt«, sagte er. »Nicht sie in ihn. Es war nicht ihre Schuld.«

»Ich glaube nicht, dass es irgendwelchen Ärger gibt«, antwortete Lukas diplomatisch.

»Wär auch besser!«, sagte der Mann.

Das Mädchen – Una? – trat vor und legte ihm beschwichtigend die Hand auf die Brust. »Mach’s nicht noch schlimmer, Ryan.« Sie lächelte Lukas zu und wies mit einem Nicken auf das Tablett, das er hielt. »Sag nicht, dass du jetzt nach hinten gehst, den Schmutz von dem Zeugs kratzt und es dann wieder als frisch servierst.«

Lukas erwiderte das Lächeln. »Natürlich nicht«, sagte er. »Das einzige Essen, worauf wir Angestellten heute Abend hoffen können, sind Unfälle wie der hier. Die werden sich hinten schier drum schlagen.«

Als er sich entfernte, hörte er den Mann im dunklen Anzug – Ryan – sagen: »Verplemper deine Zeit nicht mit dem Personal, Una. Hier sind wichtigere Leute, mit denen du dich unterhalten musst.«

Una antwortete etwas. Lukas verstand es nicht genau, aber es hörte sich eher nach Tadel als Zustimmung an. Ihm war es egal. Die Meinung anderer Leute bedeutete ihm wenig. Solange er mit sich im Reinen und überzeugt war, die richtigen Entscheidungen zu treffen und niemandem wehzutun, war er zufrieden.

Er schmiss das verschüttete Essen in den Mülleimer und machte sich auf, nach dem verletzten Kellner zu sehen. Der Mann verließ gerade die Erste-Hilfe-Station, um sich wieder an die Arbeit zu begeben. Lukas griff nach einer Flasche Wasser, nahm drei große Schlucke und ging mit einem neuen Speisentablett in den Saal zurück, um das Buffet nachzubestücken.

Inzwischen waren die meisten Gäste eingetroffen. Um die Buffettische und den Getränkebereich hatte sich jeweils eine Traube gebildet. Die Leute trugen entweder Businesskleidung – Anzüge und lässige Kombis aus Hemd oder Bluse und Jackett – oder aber zwanglose Outfits: Jeans, Chinos und in einigen Fällen geblümte Shorts. Auf den Plasmabildschirmen waren weitere Szenen aus Timeslice! zu sehen: Kampfszenen diesmal, in denen einer der Helden gegen ein Rudel Monster kämpfte, die wie riesige Schakale mit Oktopusköpfen aussahen, über und über bestückt mit peitschenden Tentakeln und einem schnappenden Schnabel in der Mitte.

Für Lukas wirkte das Ganze sogar noch weniger reizvoll als zuvor. Am Eingang hatte man einen Tisch aufgestellt, an dem Angestellte die eintreffenden Gäste von einer Liste strichen und ihnen eine Tüte überreichten, die vermutlich Merchandise zum Game enthielt. Es war alles ziemlich abgefahren. Lukas kapierte nicht so recht, was an Videospielen so faszinierend war. War das Leben denn nicht interessant genug?

»Hi noch mal«, sagte eine Stimme, als er das Speisentablett den Servicekräften aushändigte, die das Buffet bestückten.

Er drehte sich um. Vor ihm stand das rothaarige Mädchen und lächelte. »Hi!«, erwiderte er. Er blickte sich um. »Du hast es also geschafft, deine Bodyguards loszuwerden?«

»Ryan telefoniert. Macht er immer. Er ist mein Manager und auch mein Verlobter. Daniel stopft sich den Bauch voll, er ist mein Bruder. Und Alya steht vermutlich irgendwo in einer dunklen Ecke herum. In fremder Gesellschaft wird sie sehr nervös. Sie ist meine persönliche Assistentin. Und ich bin Una.«

»Und was ist mit deinem Stilberater und dem, der deine drei kleinen Hunde ausführt, die du vermutlich hast?«, fragte Lukas.

Una lächelte. »Hört sich an, als würde ich mit einem ganzen Gefolge reisen, oder? Aber ich habe keine eigene Realityshow, ich schwöre!

»Ich … bin Lukas«, sagte er, überrascht, dass er ihr so bereitwillig seinen Namen verraten hatte.

Una zeigte auf seinen laminierten Ausweis. »Darauf wär ich selbst gekommen, wenn da nicht dieser kleine Fleck über deinem Namen wär.«

»Berufsrisiko, wenn man als Kellner arbeitet«, erwiderte Lukas. In Wirklichkeit hatte er selbst den Fleck dort platziert, direkt auf seinem Namen. Gewöhnlich teilte er nicht gern Informationen mit Fremden. Una jedoch schien anders zu sein.

Plötzlich fiel ihm ein, was sein Kollege aus dem Reptilienhaus vorhin gesagt hatte – der, der ihm etwas über Timeslice! erzählt hatte. »Una Britcross? Bist du nicht eine berühmte Gamerin?«

Sie zuckte kurz zusammen und blickte sich um. »Verrat’s niemandem.«

Lukas lachte. »Ich fürchte, dafür ist es zu spät. Die News ist raus.« Er machte eine Geste Richtung Plasmabildschirme. »Hast du das Ding mal gespielt? Was hältst du davon?«

»Das ›Ding‹? Du bist kein Spieler, was?« Ihr Gesichtsausdruck ließ darauf schließen, dass die Vorstellung sie überraschte, ja sogar schockierte. Lukas’ Eindruck nach lebte sie in einer Welt, in der jeder spielte.

Er zuckte die Achseln. »Irgendwie konnte ich Videospielen bisher meistens aus dem Weg gehen. Ich mein, ich weiß, dass es sie gibt. Aber ich hatte keine Ahnung, dass daraus so eine Riesensache geworden ist!«

»Du würdest Augen machen«, sagte Una. »Die gesamte Videospielindustrie hat letztes Jahr an die hundertfünfzig Milliarden Dollar umgesetzt – das ist das Dreifache der gesamten US-Filmindustrie. Gaming ist gigantisch. Denk nur mal dran, wie viele Konsolen und Spiele jedes Jahr zu Weihnachten oder Geburtstagen verschenkt werden – und wie viel sie kosten.«

»Okay, ich bin beeindruckt – wieder was gelernt. Und du machst das wirklich professionell? Wie funktioniert das?«

Sie lächelte. »Stell es dir wie bei einem professionellen Pokerspieler vor. So was gibt’s doch schon seit über hundert Jahren, oder? Das hier ist genauso.«

»Also reist du durchs Land und bestreitest dein Leben nur mit Computerspielen?«

»So wie du es sagst, hört es sich nach was Schlechtem an. Und nein: Ich reise nicht durchs Land und bestreite mein Leben nur mit Computerspielen – ich reise durch die Welt und bestreite mein Leben mit Computerspielen. Und zwar ein sehr gutes Leben.«

»Dann sind die Preisgelder gut?« Lukas war aufrichtig interessiert. Das war eine völlig neue Welt für ihn und er lernte gern Neues kennen.

Man musste Una anrechnen, dass sie ein wenig schuldbewusst aussah. »Die Preisgelder sind unglaublich gut. Alle paar Wochen findet irgendwo auf der Welt ein Wettbewerb statt. Damals, in den alten Tagen, mussten die Spieler bei Pokerwettbewerben ein Antrittsgeld aufbringen, das sie im Fall des Ausscheidens nicht zurückbekamen. Aber bei Videospielen werden die Preistöpfe von den Fans finanziert, die fürs Zuschauen bezahlen – entweder im Internet oder live vor Ort. Letztes Jahr betrug der Gesamtumsatz allein der Videospielwettbewerbe über eine halbe Milliarde Dollar.«

»Im Ernst?«, fragte Lukas verblüfft.

Una zuckte die Achseln. »Wenn wir gewinnen, kriegen wir nur ein kleines Stück vom Kuchen. Das meiste geht an die Organisatoren. So läuft das Geschäft nun mal. Aber es reicht trotzdem mehr als gut zum Leben.«

»Dann bist du in deinem Privatjet nach New Orleans geflogen?«

»Nee, mit einem Linienflug.« Sie hielt inne. »Wenngleich wir erste Klasse geflogen sind. Mach mir deswegen jetzt kein schlechtes Gewissen.« Sie machte eine unbestimmte Handbewegung. »Aber genug von mir. Was machst du eigentlich, wenn du nicht diese Schürze trägst? Offensichtlich nicht Computerspiele spielen.«

Lukas wies mit einem vagen Nicken Richtung Tür und den Zoo dahinter. »Ich arbeite da draußen, im Zoo. Sie heuern uns bei diesen Eventsachen als Aushilfen an, damit wir den Gästen mögliche Fragen zu den Tieren beantworten können.«

Sie riss die Augen auf. »Cool! Du arbeitest richtig mit Tieren? Ist ja super.«

»Ist nicht so toll, wie sich’s anhört. Ich ziehe nicht eigenhändig Tigerbabys auf oder so was. Tatsächlich arbeite ich im Insektenhaus.«

Fall überhaupt möglich, sah Una daraufhin sogar noch beeindruckter aus. »Ich liebe Insekten! Was ist dein Lieblingstier?«

Lukas dachte einen Moment nach. »Da gibt’s mehrere«, gestand er schließlich. »Aber verrat’s nicht den anderen, die können ganz schön eifersüchtig werden, vor allem die Milben. Nein, im Ernst, ich mag Riesenkäfer. Die haben dieses übertrieben große Horn auf dem Kopf, das weit nach vorn ragt. Das Ding ist komplett sinnlos, sieht man mal davon ab, dass die Männchen es als Waffe benutzen, wenn sie gegeneinander kämpfen. Dann ist da die Australische Großschabe, eines der größten Insekten der Welt. Sie frisst Laubmulch und buddelt sich bis zu einen Meter tief in den Boden ein. Ach ja, und nicht zu vergessen die Goliathkäfer. Die können so groß wie deine Hand werden und manche halten sie sogar als Haustier. Fütter sie mit Hunde- oder Katzenfutter und sie sind glücklich und zufrieden.«

»Klingt alles ziemlich groß«, hob Una hervor. »Stehst du auf große Insekten?«

»Die haben mehr Charakter«, gestand Lukas. »Ich mag auch eine Stabheuschreckenart sehr gern, die in Australien lebt. Wenn sie Angst hat, stößt sie einen chemischen Stoff aus, der genauso wie Erdnussbutter riecht.«

Una kicherte. »Wer würde das nicht mögen?«

»Aber wenn ich mich für meine absolute Nummer eins im Insektenhaus entscheiden müsste, würde ich gar kein Insekt wählen, sondern tatsächlich einen Gliederfüßer. Und zwar den Riesenschnurfüßer, einen Tausendfüßer. Die können so lang werden wie dein Arm und haben an die zweihundertfünfzig Beine. Sie sehen vielleicht etwas gruselig aus, sind aber sehr friedlich.« Er zögerte. »Würdest du gern einen sehen?«

»Im Ernst?« Una starrte ihn erstaunt an. »Wär das möglich?«

»Klar«. Er zuckte die Achseln. »Ich kann uns im Insektenhaus hinter die Kulissen bringen und werde dich Charlie vorstellen. So nenne ich unseren Riesenschnurfüßer. Tatsächlich liebt er es, wenn man ihn anfasst.«

Una sah sich nervös um und musterte die Gesichter in der Menge. »Ryan würde es nicht gefallen, wenn ich mich verkrümel.«

»Er hat aber nicht das Sagen, oder?«, antwortete Lukas. »Du bist diejenige, die all das Geld macht. Also kannst du tun, was du willst.«

Sie nickte entschlossen. »Weißt du was? Du hast recht! Also okay. Zeig mir deinen Tausendfüßer.«

Lukas führte Una aus dem Empfangsbereich, während er im Gehen die Schürze abnahm und sie auf einem Tisch an der Tür ablegte. Er versuchte, souverän zu wirken. Doch er war sich nicht sicher, ob er sich nicht Ärger einhandeln würde. Entweder weil er das Event verlassen hatte, obwohl er arbeiten sollte, oder weil er jemanden in Bereiche des Insektenhauses führte, in denen Besucher nichts verloren hatten.

Zu seiner Überraschung stellte er fest, dass es ihn nicht großartig kümmerte. Normalerweise ging er seine eigenen Wege im Leben, reagierte eher, als zu agieren. Aber er genoss Unas Gesellschaft. Und außerdem dachte er sowieso ans Weiterziehen.

Als sie nach draußen traten, fiel Lukas ein schwarzer Geländewagen auf. Er parkte am Fuß der kurzen steinernen Treppe – dort, wo einer der Zoowege am Gebäude vorbeiführte. Durch die getönten Scheiben waren schemenhaft die Umrisse des Fahrers zu erkennen.

Unmittelbar vor dem Fahrzeug hockte eine Gestalt in schwarzer Lederkluft auf einem teuren Motorrad. Wegen des Helms konnte Lukas nicht erkennen, ob es ein Mann oder eine Frau war. Vermutlich gehörten sowohl der SUV als auch das Motorrad zu Gästen, die die Premiere von Timeslice! besuchten. Aber irgendetwas an den beiden Fahrzeugen machte ihn nervös, obwohl er nicht sagen konnte, warum. Er hatte einfach nur das vage Gefühl, dass da etwas nicht ganz zusammenpasste, dass etwas nicht so war, wie es sein sollte.

Er führte Una weiter Richtung Insektenhaus. Dieses mulmige Gefühl, dass womöglich etwas nicht stimmte, war ein vertrauter Teil seines Lebens. Doch meistens hatte es keine Folgen.

Am Insektenhaus angekommen, ging er Una durch eine Seitentür voran in ein Labyrinth aus schmalen Korridoren, die hinter den Terrarien entlangführten. Rohre und Kabel liefen an den Betonwänden entlang, während Neonröhren an der Decke für Licht sorgten. Draußen hatten für New Orleans normale feuchtwarme Klimaverhältnisse geherrscht. Aber hier drinnen war es drückend heiß. Am Beton tropfte kondensiertes Wasser hinab.

»Ist das heiß«, stöhnte Una. »Und wie es hier stinkt!«

![Young Sherlock Holmes. Tödliche Geheimnisse [Band 7] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/c12797d457efeeaddcae14866eb06c53/w200_u90.jpg)

![Young Sherlock Holmes. Der Tod liegt in der Luft [Band 1] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3ad6f6cc1cab9f4bc553d4249980a81e/w200_u90.jpg)

![Young Sherlock Holmes. Eiskalter Tod [Band 3] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/685199e56b80e22abcd87a127b9ebc02/w200_u90.jpg)

![Young Sherlock Holmes. Das Leben ist tödlich [Band 2] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/93c647bcf27707e758dc615174b1bc64/w200_u90.jpg)

![Young Sherlock Holmes. Daheim lauert der Tod [Band 8] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/8c36381d12f958c576900190c998b87a/w200_u90.jpg)

![Young Sherlock Holmes. Nur der Tod ist umsonst [Band 4] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/26ceba7462166b4ff1e5cc8e78327c66/w200_u90.jpg)

![Young Sherlock Holmes. Der Tod kommt leise [Band 5] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/55c6460c63f812649f84beff8b78f4e2/w200_u90.jpg)

![Young Sherlock Holmes. Der Tod ruft seine Geister [Band 6] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0bdc6a0ff0ad4f6d9f6e245376d2935f/w200_u90.jpg)