Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

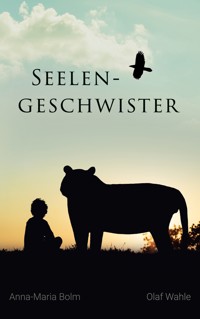

Die Familie des neunjährigen Olaf ist nach dem Tod seines Vaters froh, dass der Junge seine Freizeit auf dem Gelände eines Tiertrainers verbringt, bei dem er unter außergewöhnlichen Bedingungen aufwächst. In einer rauen Männerwelt findet sich das von seiner Familie aussortierte Kind als kleiner Erwachsener wieder und erobert sich seinen Platz unter neuen Geschwistern, die klare Regeln setzen und beachten. Sie schenken ihm Vertrauen, Liebe, Zugehörigkeit und lassen ihn nicht im Stich. Aber diese selbstgewählten Geschwister sind zusammengewürfelt aus Hunden, Löwen, Tigern, Affen und anderen Exoten. Sein turbulentes Leben als Tiertrainer und Dompteur hat lange begonnen, bevor er erwachsen wird.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 363

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Manchmal müde vom Kämpfen, aber aufzustehen ist das Größte, was es gibt. Da kommt auch kein Adrenalin mit.

Inhaltsverzeichnis

Motto

Seelengeschwister

Impressum

Am Nachmittag war ich mit dem Fahrrad unterwegs zum Birkenhof. Nicht allzu weit von unserer Wohnung entfernt, konnte ich schnell zu meinem Lieblingsplatz radeln, wo ich die vielen Hunde und Pferde, die dort lebten, beobachten konnte. Vor den Gestalten, die auf dem Hof arbeiteten und verschiedenen Hunden etwas beibrachten, versteckte ich mich. Sie sahen zerlumpt aus, waren unrasiert; sie hatten mich auch schon mal erwischt und angebrüllt: »Hau ab Kleiner, sonst fressen dich die Hunde!«

Ich hatte Angst bekommen, nicht vor den Hunden, die Männer beunruhigten mich. Aber die Tiere zogen mich magnetisch an, so ging ich immer wieder dorthin, um verborgen das Treiben dieser unheimlichen Kerle zu beobachten. Im Eingang zum Hof an die Wand der Zwingeranlage geschmiegt, konnte ich fast alles überblicken.

Ich hatte oft das Gefühl, als wäre mein Vater bei mir. Ihn sah ich in einer stolzen, kräftigen Dogge, die von den Männern »Max« gerufen wurde. Ich dachte, so wie dieser große Hund dort auf dem Hof, so war mein Vater auch. Stark, respekteinflößend und selbstsicher.

Mein Vater war gestorben, ich war 9 Jahre alt und der Rest meiner Familie wollte mich nicht mehr bei sich haben.

Richtig kennengelernt habe ich meinen Vater nie. Er war 9 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen und als er wiederkam, na ja, war er anders, sagten die Leute. Von Granatsplittern im Kopf war die Rede, von Gehirnverkalkung. Ich verstand sein Verhalten überhaupt nicht. Warum er nur im Sessel herumsaß, so gut wie nie sprach, außer wenn er seine Zigaretten haben wollte, von denen er eine nach der anderen rauchte und in knappem Befehlston »Zigarette« brüllte.

Aber ich habe ihn abgöttisch geliebt.

Während ich die Typen, sie riefen sich gegenseitig Heiner und Manni, mit den Hunden aufmerksam beobachtete, tauchte plötzlich ein weiterer Mann auf. Für mich war er ein Riese, der da muskulös, in Reitkleidung und in dem Moment sehr wütend dazukam.

Die Fressnäpfe der Hunde standen an den Hundezwingern aufgereiht, er sah diese Näpfe prüfend an, trat einige mit solchem Schwung scheppernd weg, dass sie durch die Luft flogen, packte ohne die leiseste Vorwarnung den kleineren Manni und schlug ihn windelweich.

Es hat mich schon sehr beeindruckt und ich habe gehörig viel Angst gehabt, als ich mitbekam, wie er seinen Unmut umsetzte.

Die beiden klaubten in Windeseile die Näpfe zusammen und verschwanden damit wortlos in einem kleinen Raum.

Nun kümmerte sich der Neuankömmling um die Hunde, ich schaute fasziniert zu. Irgendwann liefen 3, 4, 5 Hunde auf dem Gelände und spielten miteinander.

Was mir nicht auffiel – der große, auf mich brutal wirkende Mann war nicht mehr zu sehen!

Während ich weiter gebannt und mit Spannung jede Bewegung der Hunde beobachtete, donnerte mich plötzlich eine Stimme hinter mir an: »Was machst du hier?« Ich erschrak mächtig doll, fuhr herum und dieser schon aus Entfernung einschüchternde Mann stand mit ziemlich grimmigem Gesicht dicht vor mir und starrte auf mich herab. Vor diesem massigen, starken Typen hatte ich eine elende Muffe.

Unterschwellig sollte es mir im Grunde meiner Seele wochen-, monate-, ja fast jahrelang so gehen. Wenn er etwas gesagt hat, dann war das Gesetz.

Aber zurück zu der ersten Begegnung.

Ich habe nicht nur kein Wort herausbekommen, sondern hatte auch eine Heidenangst, dass mir gleich das Pipi warm am Bein herablaufen würde, so sehr war mir der Schreck in die Glieder gefahren. Vertieft, wie ich war, hatte ich nichts gehört.

Er sprach nicht mehr besonders laut, für mich aber war jede Silbe eine Drohung: »Pass auf, Freundchen, wenn du glaubst, hier irgendwelchen Unfug veranstalten zu können, Scheiben einschlagen oder was in der Art, dann lernst du mich richtig kennen!«

Dabei fixierte mich sein Blick, noch immer bekam ich kein Wort heraus, während ich heftig den Kopf schüttelte.

»Wie heißt du?« Es gelang mir so ganz leise »Olaf« herauszubringen.

»Okay,«sagte er: »Olaf, anscheinend schaust du ja wirklich nur. Wenn du Lust hast, komm mal mit, ich zeig dir alles. Ich bin Joe.«

»Ha«, habe ich gedacht, »lieber nicht, nachher werde ich auch noch verprügelt.« »Hast du Hunger? Oder Durst?«

Auch da schüttelte ich wieder den Kopf zum ›Nein‹ und lief wie in Trance hinter ihm her.

Er führte mich über den ganzen Hof zu allen Tieren und warnte: »Hier zu diesen beiden Schäferhunden, Fero und Anett, darfst du nie reingehen, sie würden dich totbeißen.«

Innerlich habe ich mich gefragt, warum eine solche Gefahr bei ihm lebte. Aber Joe war eben wohl sehr tierlieb.

Fero, noch ein wirklicher Schäferhund alten Schlages, stand am Zwingergitter und zeigte mir sein Wahnsinnsgebiss; nie wieder habe ich bei einem Hund so riesige Zähne gesehen und mir wurde doch schon ganz schön mulmig. Das war mehr so – ich weiß es nicht – für mich war er ein Säbelzahntiger. Obwohl er auf mich unheimlich wirkte, fand ich ihn so fesselnd; dieser Hund hatte eine gewaltige Ausstrahlung. Ich wollte Fero »Hallo« sagen, ihn anfassen, streicheln.

Die schwarze Hündin Anett, die den Zwinger mit ihm teilte, war wie Fero, sehr dominant und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass seine Gefährtin Fero verboten hat, mich an ihn heranzulassen.

Joe fragte: »Was machst du denn so? Warum bist du allein? Warum spielst du nicht mit anderen Kindern?« Meine Stimme schien wieder zu funktionieren, so haspelte ich in wenigen Worten heraus, dass ich keine Freunde hätte, ich das hier so toll fände und schon ein paarmal zugesehen hätte.

Zwischenzeitlich waren die beiden Männer wieder aufgetaucht und warfen mir böse Blicke zu. Joe sagte: »Habt ihr die Näpfe sauber? Okay, dann erledigt die anderen Arbeiten.« Ohne zu murren verschwanden sie, um weiterzuarbeiten.

Er sagte zu mir: »Du siehst, es gibt hier viel zu tun, wenn du Lust hast, kannst du vorbeikommen und ein bisschen mithelfen.«

Darüber habe ich mich riesig gefreut und bin in Hochstimmung nach Hause gefahren.

Am nächsten Tag habe ich gedacht, o. k., dann gehe ich da mal hin. Joe war auch da und begrüßte mich: »Hey, das ist ja toll, du willst wirklich was machen. Dann fang mal an, hier zu harken.«

Ich habe erst einmal alles gesäubert und mit dem Laubbesen gefegt. Joe fand es tatsächlich gut, wie ich das gemacht habe, er war erstaunt, dass so ein kleiner Kerl wie ich hartnäckig so viel schaffte. Das spornte mich an, weil ich auf sein Lob furchtbar stolz war. Aber ich habe schnell gemerkt, dass die beiden Brüder ziemlich neidisch und sauer auf mich waren – zu mir war er nett, zu ihnen jedoch nicht.

Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls haben diese beiden ihre mehr oder minder lustigen Späße mit mir getrieben.

Von Stund an verbrachte ich jede freie Minute auf dem Birkenhof. Ich gab mir viel Mühe, damit es den Tieren gut ging, das war wichtig. Ich wienerte die Futternäpfe, bis ich mich darin spiegeln konnte, bürstete Hunde, harkte, sammelte Müll auf und genoss die Nähe der Tiere. Obwohl – vor den Pferden hatte ich gehörigen Respekt. Eigentlich mehr Angst. Für die Brüder schien es ein Fest zu sein, mich damit zu triezen, gerade wenn Joe nicht da war. »Olaf, komm mal her, Joe hat gesagt, du sollst Simone die Zähne putzen, die sind so gelb! Die Pferde standen in Ständern, wie man sie damals noch aufstallte, eins eng neben dem anderen. Simone mochte mich sowieso nicht so sehr, obwohl sie, glaube ich, gutmütig war – so ganz sicher weiß ich es nicht – aber sie war furchtbar kitzelig. Wenn du sie gestriegelt hast, hat sie gezappelt und gelacht, wie ich es nie wieder erlebt habe. Nicht weil sie Angst hatte, geputzt zu werden, sondern weil sie kitzelig war.

Ausgerechnet ihr sollte ich die Zähne putzen, na toll. Und ich war so blöd und habe ihr, obwohl ich tierische Angst hatte, mit einer Zahnbürste und Wasser die Zähne geputzt. Geschrubbt. Ich glaube, sie haben mir für die Reinigungsaktion hilfsbereit meine eigene Zahnbürste angereicht, die sie mir geklaut hatten, ich weiß es nicht. Ganz sicher aber gab es nicht für jedes Pferd eine Zahnbürste …

Das war zu der Zeit, als ich schon mehr auf dem Birkenhof wohnte als bei meiner Familie.

Arbeit war haufenweise da, zu beobachten mehr als genug, zu lernen jede Menge. Und es war unglaublich aufregend.

Joe musste ein großes Herz haben, auch wenn ich es ihm nicht sofort zutraute. Er war zu furchteinflößend. Fast täglich gab es neue Hunde zu bestaunen, jede Größe, jedes Alter, jede Rasse, Mischlinge, Hündinnen oder Rüden. Sie wurden uns gebracht, jeder mit seiner eigenen, total dramatischen Geschichte. Wenn ich da zuhörte, hatte ich natürlich sofort feuchte Augen. Der durfte nicht weg! Wir haben alles angenommen, was wir irgendwie annehmen konnten. Manche Hunde wurden in Pension gegeben und nicht wieder abgeholt, so wuchs die Zahl der zu fütternden Köpfe rasant.

›Betriebsphilosophie‹, so nenne ich’s mal, war: Wir nehmen den Hund, bilden ihn aus, verkaufen ihn. Nein, das hat nicht hingehauen. Wir hatten Riesenschulden bei den Lieferanten, weil wir die enormen Futtermengen nicht bezahlen konnten. Bis heute weiß ich nicht, wie Joe das Geld zusammenbekommen hat, aber es war immer genug Futter für die Hunde da. Wir konnten die süßen Welpen dann zügig an liebe Menschen abgeben, denn die Nachfrage bestimmte auch hierbei das Angebot. Sie waren vorn zur Grundstücksgrenze schön ausgestellt, vorbeischlendernde Spaziergänger hatten ihre Freude daran und es verbreitete sich durch Mundpropaganda, dass es auf dem Birkenhof so niedliche, drollige Hundebabys gab. Zu meinem Leidwesen waren sie nach kurzer Zeit verkauft und weg.

In den Ferien gab es keinen Grund zum Mittag nach Hause zu radeln. Wir aßen zusammen und irgendwann hatte ich dort auch einen Platz zum Schlafen. Wenn ich zeichnen könnte, würde ich einen Plan davon machen. Neben dem Esszimmer, vielleicht halb so groß wie unser Wohnzimmer, mündete eine kleine Tür nach draußen, die du benutzen musstest, wenn du auf die Toilette wolltest. Nach gefühlten 2 Minuten gelangtest du auf dem Weg zu dem riesigen Plumpsklosett oben noch hinter der Zwingeranlage, wo später auch das Stromaggregat, das den Fernseher betrieb, wohnen sollte. Der Pfad dorthin war unentbehrlich; manchmal waren die Brennnesseln so frohwüchsig und relativ hoch, dass man immer mal etwas wegsensen musste oder man sollte nicht mit schon runtergelassener Hose hinlaufen. Das war nicht so gut. Das Klo war durchaus anheimelnd aus Holz gestaltet, ein richtiger Donnerbalken, wie man so sagt. Da musstest du den Deckel abnehmen, daneben legen, das war auch sehr schön. Wenn du das immer machst, machst du dir nichts mehr draus, aber wenn ich es heute nutzen müsste, würde mir möglicherweise übel. Im Hochsommer war es da drin stickig heiß und du hast dich zwischen Spinnen und Fliegen nicht wohlgefühlt. Spinnen gehörten nicht zu meinen engsten Freunden. Wovor ich mich am meisten ekelte, waren die da manchmal umherhuschenden Mäuse und Ratten, vor denen ich panische Angst hatte.

Kehrte man erleichtert von diesem Ausflug zurück, war natürlich Händewaschen im Emailleausguss angesagt, der an der Außenwand des Hauses befestigt war.

Fließendes Wasser gab es auf dem Birkenhof nicht; so wurde aus dem danebenstehenden 5 l Kanister ein wenig des kostbaren Nasses in das an abgestoßenen Stellen rostende Becken gegossen und schon konnte die Reinigung stattfinden. Wasser wurde unter großem Zeitaufwand vom ca. 400 m entfernten »Entenclub« – ich habe keine Ahnung, wie dieses Gebäude in der Nachbarschaft zu seinem Namen gekommen ist – in Kanistern und Fässern herbeigeschafft. Unsere Waschmaschine wurde ebenfalls dort betrieben. Links von dieser Ausgangstür aus dem Esszimmer, das du dir in dieser zusammengeschusterten Holzhütte in einfachster Art vorstellen musst, war mein Zimmer. Aber na ja, Zimmer. Also eher war es wie ein kleiner Keller, den wir in dem Haus ja nicht hatten. Mit so einer Lattengittertür, wie es sie in Mietshäusern gab, um die Kellerräume von einander abzuteilen. Holzgitter, durch die du reingucken konntest. Von der Decke hing die Gaslampe herab, an die ich nicht herandurfte. Joe hat abends das Licht für mich dann ›pfiu‹ angezündet, das konnte ich aber nicht, weil dieses Hütchen, dieser Glühstrumpf darum war, der so teuer war. Das fiel auseinander wie Staub, wenn man es berührte. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber es musste aufgesetzt werden, sonst konnte die Lampe nicht kräftig leuchten. Draußen standen die Gasflaschen. Der Raum zur Terrasse hin war mit einem Brett abgeteilt, mir ging es bis zum Oberschenkel. Dahinter waren auch noch ganz viele Welpen, die wir verkauft haben, um die anderen Tiere überhaupt ernähren zu können. Davor war gewissermaßen unser Wohnzimmer. Ein Tisch, Stühle fertig. Dieses Ess- und Wohnzimmer erfüllte auch die Funktion als Baumanns Büro, aus dem es noch einen Ausgang gab. Wenn du weiter gegangen bist, kam das Zimmer mit der Verschlagtür, in dem ich geschlafen habe und nach hinten die Tür nach draußen. Ich fühlte mich dort dann aber wirklich wohl.

Gekocht wurde auf Gasflamme. Vor dem Essen – überall hing der gekreuzigte Jesus – wurde ganz still gesessen und wir haben gebetet. War manchmal schwierig, weil mir dann dabei circa 5 Fliegen auf dem Gesicht herumkrabbelten und 20 von den rund 100 Fliegen, die zu dieser Zeit nach meiner Schätzung um mich herum versammelt waren, bereits in die Suppe stürzten. Den Gedanken, ob es sich bei der einen oder anderen um eine alte Bekannte vom Plumpsklo handelte, die mir aus purer Anhänglichkeit gefolgt sein könnte, habe ich mir sofort verboten. Es war kein langes Gebet, aber es wurde immer gebetet. Was ich im Nachhinein ganz sympathisch fand. Trotz der leicht widrigen Umstände hat es so ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl geschaffen.

Unabhängig davon, ob du jetzt gläubig bist oder nicht. Ich weiß gar nicht so genau, woran ich mit 9 Jahren geglaubt habe. Natürlich wird es der liebe Gott gewesen sein.

In der Anfangszeit war ich immer so im Wechsel, mal bei Baumann, mal zu Hause. Zum einen konnte ich da baden, was wir auch manchmal im ›Entenclub‹ tun konnten – bitter nötig war es allemal – zum anderen mag es eine Art Vertuschung meiner Lebensumstände gegenüber meinen Lehrern, den Behörden oder wem auch immer gewesen sein. Wenn ich darüber nachdenke, habe ich es schon damals als merkwürdig empfunden, warum sich niemand darüber gewundert hat, dass ich aus meinem Zuhause nach und nach verschwand.

Da war ja zumindest Frau Kieper, die in der Freiherr-vom-Stein-Straße den Lebensmittelladen neben uns hatte. Dort war eine ganze Menge los; sie saß immer an der Kasse und egal wann du kamst, egal, was du wolltest, sie hat dir in jedem Fall ihre geöffnete Hand entgegengestreckt, um dein Geld annehmen zu können. Das schien automatisch zu funktionieren. Sie hat mir oft angeboten, mich an den verschiedenen Süßigkeiten zu bedienen, die unterschiedliche Preise hatten. Da hat ein Stückchen 1, 2 oder 5 Pfennig gekostet, man konnte sie sich selbst zusammenstellen. Ich habe gerne frische Milch geholt, die mit dem Schwengel aus dem Hahn in die Kanne gepumpt wurde, die war lecker. Sie hat oft zu mir gesagt: »Na, möchtest du nicht mal zu mir kommen? Olaf, kannst du auch mal bei uns wohnen?« Und meine Mutter fragte beiläufig: »Was hältst du eigentlich davon, wenn die Kiepers deine Eltern werden würden?« Das wollte ich nicht. Ich hab’ furchbar geweint, weil es mir grausam weh tat. Kiepers, da habe ich Kaubonbons geholt, als ich 7 oder 8 war. Aber es waren eben nur Leute, bei denen man Süßigkeiten kaufte, Butter oder Wurst holen konnte. Ich hab’ die Welt nicht verstanden. Zumal ich vor dem dazugehörigen Herrn Kieper eher Angst hatte, obwohl ich glaube, dass er ein herzensguter Mann war. Er war so groß und massig, benutzte beim Gehen einen Stock, weil er ein Bein nachzog, vielleicht eine Kriegsverletzung. Du musst dir das vorstellen, da versuchte meine Mutter mir neue Eltern schmackhaft zu machen. »Sag mal die Kiepers, die magst du doch so sehr, willst du nicht zu ihnen ziehen? Die würden dich glatt adoptieren! Guck mal, dann hättest du ein Haus und sogar einen Laden!« Ich habe mir darüber ganz oft Gedanken gemacht, was will sie denn eigentlich von mir? Warum soll ich da hinziehen? Ich fühl’ mich doch wohl bei euch. Wiederum frage ich mich, was wäre geschehen, wäre ich dageblieben? Einiges hat vielleicht doch Sinn im Leben. Vielleicht gibt es Gott wirklich. Es ist nicht so, dass ich ihn ganz wegzweifeln möchte.

Eigentlich fing ja alles bei mir zu Hause an. An meinen Vater erinnere ich mich fast nur als kranken Mann, bei dem ich mich in der Pflicht wähnte, zu verhindern, dass er seine Tage in einem Heim, einer Anstalt beschließen musste. Das waren Begriffe, die ich aufgeschnappt hatte und die eindeutig nicht fröhlich klangen.

Er saß in seinem Sessel. In meinem jugendlichen Leichtsinn dachte ich, hey, das ist dein Papa, spiel mit ihm. Auf seinem Schoß sitzend habe ich mit ihm gerangelt. Ich hatte das Gefühl, es macht ihm genauso Freude wie mir. Unvermittelt schien es in ihm ›Click‹ zu machen, übergangslos ist er sehr aggressiv geworden. So aggressiv, dass er mich auch gewürgt oder so von sich geworfen hat, dass ich in die Zimmerecke gepurzelt bin. Meine Mutter schimpfte deshalb oft mit mir: «Was hast du gemacht? Warum hast du deinen Vater so geärgert?« Darauf habe ich nie geantwortet.

Nebeneffekt war, dass ich früh lernte, hart im Nehmen zu werden und dass kleine blaue Flecke oder ein Tritt ins Kreuz eigentlich gar nichts ausmachen – außer einem kurzen Schmerz vielleicht.

Tante Greta und Onkel Horst, wie ich sie liebevoll nennen sollte, wohnten über uns. Meine Mutter war häufig bei ihnen.

Vermutlich war ein Techtelmechtel zwischen Horst und meiner Mutter der Grund, warum er mir in unserer Wohnung Nachhilfe für die Schule geben musste.

Die Nachhilfe beanspruchte gefühlt so ungefähr 2 bis 5 Minuten, dann wurde ich geheißen, mich durch den Keller nach draußen zu schleichen, unsichtbar für Tante Greta.

Ich bin der festen Überzeugung, dass Tante Greta es immer mitgekriegt hat. Ihr scheint es egal gewesen zu sein. Meine Begeisterung für den fetten, Pfeife rauchenden Onkel Horst mit seinen wulstigen Lippen hielt sich in Grenzen. Er war ein leidenschaftlicher Fotograf, auch meine Schwester und ich dienten ihm als Motive. Sie im Cowboykostüm, während ich im Ballettkleid mein Debüt als Tänzerin gab.

Ich durfte am Judounterricht bei Herrn Beck teilnehmen, was ich großartig fand und wobei ich sehr konzentriert seinen Anweisungen folgte.

Meine Fortschritte demonstrierte ich Onkel Horst auf dem Bett, als er mir behilflich war, aus dem Ballettdress auszusteigen. Mit meinen durch das Training gekräftigten Beinen nahm ich seinen Hals in einen Scherengriff, bis seine Hände sich auf seine Luftzufuhr zu konzentrieren begannen. Mit allen mir zu Gebote stehenden Kräften trachtete ich verbissen danach, seinen nicht den Judo-Regeln konformen Abwehrbewegungen entgegenzuwirken. Meine herbeigeeilte Mutter maßregelte mich, ich solle um Himmels Willen Onkel Horst loslassen, der fühle sich doch dabei nicht wohl.

Wenn meine Mutter und meine Schwester, die ein Jahr älter ist als ich, weggegangen sind, war es meine Aufgabe, auf Old Daddy aufzupassen.

Mein 17 Jahre älterer Bruder war Zeitsoldat und weit weg.

Neben der Eingangstür stand ein Schrubber, mit dem ich an die Decke pochen konnte, sollte ich, falls mein Vater ausrastete, in Not geraten.

In einer Situation aber habe ich das ganz blöde Gefühl gehabt, dass es mir diesmal nicht mehr gelingen sollte, um Hilfe zu klopfen. Vielleicht war es eine Vorahnung, die mich schnell an der Stubentür, die eine Milchglasfüllung hatte, vorbeiflitzen ließ. Meinen Schatten allerdings hatte er wahrgenommen, riss die Tür auf, schnappte mich im Flur. Mit einer Hand packte er meinen Hals und würgte mich, während er mich an der Wand hochschob.

Ich habe noch zu diesem Schrubber geguckt, der meine Rettung hätte sein sollen, für mich aber unerreichbar war. Als plötzlich die Tür aufging, meine Mutter reinkam und er nicht losgelassen hat, hab’ ich tatsächlich schon mit meinem Leben abgeschlossen. Falls man das in dem Alter tut.

Er drückte immer weiter, ich zappelte noch ein bisschen, sie griff den Schrubber, hämmerte, Onkel Horst raste herunter, schrie ihn an »Albert«, so hieß mein Vater, »Albert, lass den Jungen los!«. Und dann ließ er mich wirklich ›plopp‹ los und damit fallen wie einen Sack. Ich landete auf dem Boden, das war’s. Ich wollte nicht, dass er in eine Anstalt musste, ich habe meinen Vater geliebt, auch wenn er das getan hat. Er war sehr krank.

Ich habe versucht, mit ihm einen Fahrradausflug zu machen. Es gab die Goldene Aue, da waren Schrebergärten und man konnte in den Elz fahren. Er kippelte mit dem Rad, ratschte sich oben am Stacheldraht der Gartenumzäunung den Arm auf und blutete heftig. Wir drehten um, stoppten an einem Kiosk, wo ich von dem Geld, das ich von meiner Mutter zum Taschengeld dazubekommen hatte, damit wir uns mit Trinken versorgen konnten, ein Bier für meinen Papa und mir eine Brause kaufte. Als jemand aus dem Kiosk mahnte, wir müssten jetzt mal etwas unternehmen, die Blutung sei so stark, bin ich mit ihm sofort nach Hause gefahren.

So oft habe ich mich bemüht und gehofft, das er irgendwann mit mir spricht oder freundlich oder nett ist. Ich habe gesehen, wenn er sich gefreut hat, habe es wie bei einem Hund erkannt, er konnte bloß nicht reden. Er hat kaum gesprochen. Einmal, da waren wir in Laboe in Urlaub, hat er mit Tränen in den Augen gesagt: »Das ist das letzte Mal, dass ich das hier sehe.« Es war das letzte Mal.

Mein Vater ist dann nach vielen Kapriolen gestorben. Ich sollte mit irgendeinem Bekannten schwimmen gehen. Als ich zurückkam, standen viele Autos vor dem Haus, unter anderem das meines Bruders, was mich gewundert hat. Bis es hieß: »Ja, komm mal rein Olaf, Papa ist tot.«

Und das war für mich ganz schlimm. Ich bin in mein Zimmer gelaufen, hab’ abgeschlossen und mich zwei Tage da eingesperrt, wobei sie mir sogar das Essen vor die Tür gestellt haben. »Tja, dann mach deine Zickerei weiter.« Und: »Dann verhungere«, waren die tröstenden Worte, die mich von jenseits der Tür erreichten. Irgendwann bin ich rausgekommen und habe für mich entschieden, ich möchte nicht mehr in diesem Ort leben.

Das sind Erlebnisse, die mich stark geprägt haben, aber alles in allem fand ich meine Entspannung auf dem Birkenhof, wo ich diese Menschen beobachtet habe. Wie sie teilweise ruppig miteinander und manchmal rau mit den Tieren umgingen, aber trotzdem zusammenhielten; untereinander doch hilfsbereit waren und an einem Strang zu ziehen schienen. Das hat mich fasziniert und deshalb habe ich gerne zugeguckt, wenn die Hunde frei liefen oder die Pferde geholt und mit ihnen gearbeitet wurde.

Bald darauf wurden die Zeiten, die ich auf dem Birkenhof verbrachte, immer länger, zuerst war ich noch am Abend bis zum nächsten Tag und am Wochenende bei meiner Mutter, aber die Trennung wurde immer mehr, immer mehr in die Länge gezogen.

»Ja ja, geh mal runter zu Baumann« und dort wurde ich immer mehr vereinnahmt. Ich erinnere mich, dass ich gezittert habe, wenn ich fragen wollte, ob ich mal ein Wochenende nach Hause könne. Da hielt ich ein Glas Wasser in der Hand, ich war so aufgeregt, hatte so viel Angst, Joe zu fragen und hab dann auch ganz schnell gesprochen: »Darf ich heute mal nach Hause?« Er hat gesagt: »Was willst du denn immer zu Hause?« Das war für mich schon so ›uaahh‹. Ich möchte aber mal wieder nach Hause, so ungefähr. Um Gottes Willen, diesen Satz hätte ich nie gesagt! »Bleib man hier!« »Ja.« Meine Antwort lautete stets »ja«. Dann war’s gut. Und irgendwann hat er gesagt, ja, fahr mal. Morgen früh um 6 bist du wieder da. Es gab etliche Situationen, in denen ich in meinem Zimmer gelegen und geheult habe, aus vielen Gründen.

Wenn ich von Zeit zu Zeit erwähnte, ich möchte gern mal wieder nach Hause, dann gab es tierisch Ärger. »Erklär’ das mal deinen Tieren!« Mir dieses schlechte Gewissen einzureden war ganz extrem. »Was ist mit deinen Tieren? Sollen die nicht gefüttert werden? Ja, die können nicht einfach mit dir nach Hause!« So lautete die Antwort, die perfekte Manipulation, was man bei einem Kind, einem Menschen, nicht machen sollte.

Du musst dir auch vorstellen, ich habe mit 10 Jahren Kaffee getrunken, habe geraucht. Stimmt nicht, habe ich schon mit 9 Jahren getan. Ich hatte eine Plastikpfeife, in der zunächst Liebesperlen waren. Mit dem vom lieben Onkel Horst stibitzten Tabak habe ich sie gestopft und angebrannt. Meine Mutter nahm es zur Kenntnis, verbot mir aber, draußen zu rauchen.

Joe verfügte, ich dürfe nicht so viel rauchen, weil das ungesund für die Lunge sei. »Und du rauchst nicht allein.« Das habe ich auch nicht getan. Ich habe darüber nachgedacht und es eingesehen, wobei ich mich gewundert habe, warum er rauchte. Bei Joes: »Komm, wir trinken noch ’n Kaffee«, da wollte ich auch fragen: »Darf ich heute mal nach Hause?« Unvermittelt hat die Kaffeetasse so gewackelt, dass Baumann fragte: »Was hast du denn für ein Problem? Was tatterst du so?« Danach habe ich mich nicht mehr getraut, ein Glas oder eine Tasse hochzunehmen, wenn ich sowas fragen wollte; ich habe derart gezittert.

Was wollte ich denn machen? Ich hätte sowieso nicht gedurft und wenn’s doch so weit war, hat er gesagt: »Ruf nachher mal deine Mutter an.« Gesagt, getan. »Ach, das ist heute aber schlecht, vielleicht nächste Woche.« Dann habe ich eines Tages auch keinen Mut mehr gehabt zu fragen. Mir fallen immer mehr Erinnerungen zu dieser Phase ein, in der es begann, dass ich immer länger dortbleiben sollte. Wie man sich wohl schon Gedanken gemacht hat über eine Gewöhnung; so langsam, peu à peu.

Irgendwann bist du des Kämpfens müde. Irgendwann beugst du dich deinem Schicksal. Wenn ich so sehe, wie meine Beeinflussung abgelaufen ist, denke ich, dass Baumann ganz gut Leute dirigieren konnte und als Kind glaubst du natürlich nahestehenden Menschen auch; ich war ja wie ein Hund – die Hand, die dich füttert, beißt du nicht. Im Laufe der Zeit, wenn du älter wirst und dein Hirn nicht so eingeschränkt bleibt, wie ich es bei Manni erlebt zu haben glaube, dann wehrst du dich, sobald du Möglichkeiten zum Vergleich bekommst. Auch waren alle anderen Menschen böse. Wollten mir nichts Gutes. Schon damals auf dem Birkenhof hat Joe immer gesagt, dass sie aus meinem Erfolg Nutzen ziehen wollten, ich stünde ja in seinem Schatten und träte später dann ins Licht – solche Sachen hat er permanent erzählt, das war sein Mantra … Letztlich hatte es etwas von einer Sekte. Eigentlich ist das furchtbar, wenn man so etwas mit einem kleinen Menschen macht.

Familie sollte anders gehen.

Von den Vereinbarungen zwischen Baumann und meiner Mutter weiß ich bis heute nicht viel. Es gab einen Vertrag, den habe ich nur einmal überfliegen können, als ich ihn zufällig in die Hände bekam, die Einzelheiten habe ich mir nicht gemerkt.

Vielleicht ist das Kindergeld geflossen oder noch ein wenig finanzielle Unterstützung, einerlei.

Ich habe dann da gewohnt, was mir anfangs sehr schwerfiel, weil so viele Sachen über mich hereinbrachen. Zuerst der Tod meines Vaters, danach die Zeit, wo ich zu Joe kam und natürlich auch dieses als Kind alleine ohne Familie zu leben.

In Bezug auf die Pferde hat man versucht, mir die Angst auf unterschiedliche Art zu nehmen. Bei Baumann gestaltete es sich so: Wenn du gesagt hast: »Ich habe es furchtbar im Rücken, das Bein schmerzt und mein Magen rebelliert«, war die Erwiderung: »Setz’ dich da drauf!« Dann hast du notfalls auch mal leicht einen mit der Gerte gekriegt; klatsch. Da war er ziemlich rabiat. Irgendwann saßest du dann im Sattel. Ich weiß nicht, ob die Angst vor dem Pferd größer war oder vor dem ausrastenden Baumann. Na ja, vermutlich Letzteres. Wobei es irgendwie gut war.

Nach einer Zeit, in der ich vermutlich gesagt hätte, ich bin bei meiner Familie zu Hause und verbringe jede mögliche Minute bei den Tieren auf dem Birkenhof, folgte dann wohl mein endgültiger Auszug. Die einzig kritische Stimme kam von Oma Carola, die unbeachtet einwandte: »Das könnt ihr doch nicht machen, da leben nur Männer!«

Ich habe wenig Spielzeug gehabt. Aber ich hatte eine Tüte mit Spielfiguren. Wenn ich was geschenkt bekommen habe, war es eine Tafel Schokolade, Cowboy, Indianer oder Pferd. Die gab es früher, du konntest sie einzeln für’n Appel und ’n Ei kaufen. Ich habe mich riesig darüber gefreut und begeistert mit ihnen gespielt. Ob das in der Badewanne war und sie dann von Felsen gesprungen sind oder andere riskante Abenteuer zu bestehen hatten. Unter ihnen war ein gelber Cowboy, den ich so total toll fand, weil er ein bisschen dicklich war und mich an Hoss Cartwright erinnerte. In einer Tüte vom Lebensmittelladen war wohl meine Kleidung, was mich nicht so interessierte, wichtig bei meinem Umzug waren meine Bäckertüte mit den Figuren und meine beiden engsten Vertrauten Teddy und Baki. Baki, der Schimpanse im Matrosenanzug, den ich von meinem Vater geschenkt bekommen hatte, damit er auf mich aufpasste und an dem ich sehr gehangen habe. Ihn wegzuwerfen hatte meine Mutter schon ein paarmal versucht, ich habe ihn immer wieder aus der Mülltonne gefischt, genau wie Teddy. Die beiden begleiteten mich also zu Baumann; irgendwann hat auch er sie im Müll entsorgt, dann waren sie weg. Was für mich ein unheimlich großer Verlust war, weil ich meinen beiden geduldigen Gefährten immer alles erzählt habe, was mich gerade bedrückt hat. Auch Tränen hatten ihrem Fell nichts ausmachen können.

Mir ist es peinlich, etwas geschenkt zu bekommen. Aber ich schenke unheimlich gern. Zu Weihnachten war ich zu meinem Bruder nach Wunsdorf geschickt worden, der da stationiert war und meist an diesen Tagen Dienst hatte. Ich saß rum, irgendwann kam er aus der Kaserne und das war’s. Zu einem Fest habe ich eine Rennbahn geschenkt bekommen, mit der er dann gespielt hat.

Über einen Cowboy hätte ich mich gefreut. Beim Schenken geht es darum, Freunde zu bereiten, es soll Spaß machen und dabei ist der Preis unwichtig.

Ich fand es beeindruckend, wie Joe mit Tieren umging, auch mit Hunden, denen er ganz schnell ohne Zwang sauber das Apportieren beibringen konnte. Er konnte gut bauen, einwandfrei schweißen. Hut ab, was er gebaut hat, hält auch heute noch.

Und er hat mich manchmal auf geniale Art wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Als eine meiner Tanten, die ich gerne mochte, gestorben ist, fragte ich, was die Ursache gewesen sei. Meine Mutter muss rasch improvisiert haben, denn sie antwortete umgehend: »Tja, sie hat vergessen zu atmen!« Da habe ich angefangen zu hyperventilieren, tage-, wochen-, ja monatelang lag ich wach und hatte Angst, das Atmen zu vergessen! Baumann hat dann gesagt: »So’n Quatsch, Olaf, glaub doch solchen Unfug nicht! Man kann nicht vergessen zu atmen. Jetzt ist es aber wirklich gut, mach’ weiter!« Und er hat es ins Lächerliche gezogen: »Und wenn du vergisst zu atmen – ich habe gerade ein Loch gegraben – dann fällst du da rein und ich schütte es nachher zu. Aber ich glaube nicht, dass das passiert!« Er war ja nur 13 Jahre älter als ich, vielleicht hatte er sich noch etwas Kindliches bewahrt.

Ich habe ihm geglaubt und es ging mir besser.

Ich wurde weiter an Pferde gewöhnt. Wir haben mit den Pferden ein paar Veranstaltungen gemacht, Ponyreiten in Emmerode und ich musste die Pferde mit dahinreiten. Ich hatt’s aber wieder einmal furchtbar im Rücken, mir tat das Bein weh, außerdem war mir eh übel. Wieder hat sich Baumann einen Kehricht drum geschert und ich musste auf Sissy mitreiten. Ich war absolut begeistert, sie war so ein unglaublich liebes Pferd. Weil sie mich ärgern wollten, sind sie auf den Feldern galoppiert und Sissy ist hinterhergelaufen, im Schritt, im Trab, wie ich’s wollte. Ich hatte Angst, zu galoppieren, aber irgendwann habe ich sie doch angaloppiert, weil ich gedacht habe, die ist dolle lieb und Sissy ist in einem kurzen, nicht so weit ausgreifenden Galopp gelaufen – ich war verliebt in diesen Apfelschimmel!

Wir hatten damals auch Kutschen, auch eine Hochzeitskutsche. Ich fand das traumschön, wenn sie angespannt waren. Es hieß, ich solle mit Manni fahren, der bekäme heute Kunden, eine Frau mit Kind und mache eine Fahrt mit dem Landauer. So fand ich mich als Beifahrer auf dem Kutschbock, zwei temperamentvolle Apfelschimmel – Moni und Bill – waren eingespannt. Auf dem Weg zwischen Birkenhof und Dorf, am Windmühlenberg, sind plötzlich diese beiden Pferde durchgegangen. Was mach’ ich jetzt? Ich in meiner Panik vor Pferden; Abspringen ist riskant. Was machen die Frau und das Kind? Auch die waren in Panik. Ich habe versucht, mit an den Zügeln zu ziehen, zu bremsen. Zwecklos. Völlig vergeblich. Diese Pferde preschten – ich spreche von einer Zeit vor 50 Jahren – über die Hauptstraße und brachen mit uns durch eine stattliche, dicke Mauer. Rumms ging’s. Die Mauer fiel ein, die Pferde stürzten, wir standen mit der Kutsche zwischen Mauer und Trümmern. Die Pferde haben sich aufgerappelt – es war nichts passiert! Außer ein paar Schrammen – keine Brüche, nichts. Eine ältere Frau, die vorher im Garten werkelte, schrie entsetzt auf, rannte ins Haus hinein und kehrte scheppernd zurück. Die Polizei kam, ich musste pusten, ebenso Manni.

Der Alkoholtest war natürlich negativ. In der Zeitung war ein anschaulicher Bericht zu lesen, mit wehender Peitsche, so beobachteten Zeugen, hätten wir die Pferde den Berg hinunter angetrieben, die sich daraufhin nicht mehr zügeln ließen und durch die Mauer jagten. So wusste es die Presse. Die Berichterstattung war falsch. Die lange Kutschpeitsche stand in der Halterung rechts und wehte im Galopp hin und her, aber das haben die Pferde wegen ihrer Scheuklappen nicht mitbekommen. Wir hätten sie durch die Mauer getrieben – nein, haben wir ganz sicher nicht. Gott sei Dank war niemand zu Schaden gekommen, was für mich an ein Wunder grenzte, nachdem ich sie in den Trümmern hatte liegen sehen. Für mich war es wie eine Burgmauer, die wir zum Einsturz gebracht hatten.

Der Augenblick war wie das Ende des Lebens.

Also vielleicht doch eher die Reiterei?

Manni und Lars, der Reitlehrer, ca. 8-9 Jahre älter als ich, waren dabei, als ich mich auf Miss Marple, einen ganz lieben Fuchsschecken mit einem blauen und einem braunen Auge setzte. Obwohl ich damals noch ein bisschen Schiss vor Pferden hatte, liebte ich sie und fand sie so niedlich. Ich habe mich überreden lassen, mit ihr unten auf dem Birkenhof eine Runde im Kreis zu reiten. Oh ja, die war lieb. »Du kannst auch geradeaus reiten!« In etwa 50 m Entfernung stand so ein Bonanza Koppelzaun, dorthin war ich unterwegs. Was ich nicht wusste: Miss Marple hatte vor Peitschen panische Angst. Manni hat nicht lange überlegt – das tat er ohnehin nie – ihr einen Hieb mit der Peitsche versetzt, hey, hey, hey hinterhergejohlt und das Pony legte einen Kavaliersstart hin – mit mir. Ich war keineswegs der begnadete Reiter, so überlegte ich wieder, versuche ich draufzubleiben oder springe ich ab? Den Gedanken musste ich nicht weiterverfolgen, denn wir hatten das Gatter schon erreicht. Auch davor machte Miss Marple nicht mehr Halt, rumpelte halbwegs über den Zaun, ich flog aus dem Sattel, Pony trat noch einmal auf mich drauf. Als ich mich wieder aufgerappelt hatte, betrachtete ich mein kugelförmiges Handgelenk, das mich an eine kleine Bowlingkugel erinnerte. Lars und Manni waren mittlerweile in voller Panik – wenn das Baumann erfährt! Manni diagnostizierte, ach, es sei nur ausgerenkt, er renke es wieder ein und bemühte sich, den Schaden durch Ziehen zu begrenzen. Der gewünschte Effekt stellte sich nicht ein, so ließ er rohe Kraft walten, stemmte mir seinen Schuh gegen den Bauch, um den Arm wieder gerade zu ziehen. Ich habe nicht viel gemerkt. Außer dass ich den Knochen im Unterarm und auf der linken Seite im Oberarm nicht bewegen konnte; es schwabbelte da alles nur rum. Mittlerweile wurde es dann schon sehr schmerzhaft, aber ich habe die Zähne zusammengebissen, denn ich wollte mir keine Blöße geben. Wir hatten vorher gemistet, ich sah aus wie ein Kind vom Land in stinkender Hose und dreckstarrenden Gummistiefeln. Okay. Manni rannte zum Büro, rief Herrn Baumann an. Der kam, fuhr mich ins Krankenhaus, wo ich im Warteraum ausgesetzt wurde. Ich glaube, ich habe über 5 Stunden in der Notaufnahme gewartet, die mittlerweile menschenleer war; alle Patienten waren versorgt worden und verschwunden. Am Ausgang gab es ein Waschbecken, ich hatte zwischendurch schon einige Male meinen Kopf an den Wasserhahn gehalten und getrunken, weil ich solchen Durst hatte. Bis eine Schwester zu mir kam und sagte: »Ich wollte dich vorhin schon fragen, auf wen wartest du denn eigentlich?« Ich habe ihr erklärt, dass ich nicht wartete, sondern hierher gebracht worden war, um untersucht zu werden. »Was hast du denn?«. Ich habe mein Handgelenk gezeigt. »Ach herrje, um Himmels Willen, du musst sofort mitkommen.« Es war noch ein wenig mehr angeschwollen, die Farbe spielte ins Bläuliche. Wo sind denn deine Eltern? Ja, meine Mutter. »Wo ist das passiert?« »Da bei Baumann, ich bin auf einem Pony geritten und runtergefallen.« Ich habe nicht gesagt, wie es wirklich passiert war. Und dann die Frage, auf die ich vorbereitet war: »Wo wohnst du denn?« Bei solchen Fragen musste ich immer die Adresse meiner Mutter angeben. Nun aber konnte nichts gemacht werden, weil meine Mutter nicht aufzufinden war. Es musste sofort operiert werden und es gab keinen, der eine Einwilligung hätte geben können. Irgendwann hat man wohl meine Mutter erreicht, die dann vermutlich mündlich ihr Okay gab.

Am Morgen nach der OP bin ich aufgewacht, irgendwann kam meine Mutter kichernd herein: »Was hast du denn gemacht, hihi hi.« »Es ist ja komisch«, sagte sie, »ich musste ja so lachen.« »Warum musstest du denn lachen, mir hat das doch alles wehgetan?« »Ich dachte nur an deine Gummistiefel. Das muss ja fürchterlich gestunken haben, als sie dir die ausgezogen haben«, darüber musste ich so lachen. Und das war dann meine Mutter. Ich habe auch gesagt, dass ich es witzig fand. Im Nachhinein war es nicht mehr lustig. Vielleicht hat sie sich wirklich Sorgen gemacht, ich weiß es nicht. Immerhin waren Handgelenk, Unter-, Oberarm und Rippen gebrochen.

Im Krankenhaus gab es keine Raucherzimmer. Das Kind im Nachbarbett hat uns irgendwie Zigaretten besorgt, die wir im Zimmer rauchten. Das blieb weder unbemerkt noch ungeahndet – oh, haben wir Ärger gekriegt! Mit dem Handgelenk hatte ich lange Probleme. Da habe ich verstanden, wie schnell so was knacken kann und wie durch Unfug – ich will Manni nichts Böses unterstellen, er hat wird einfach ›gedacht‹ haben, ich hau dem Pferd mal einen auf den Hintern, dann merkt der mal, wie so’n Gaul abgehen kann. Klar war er ein paar Jahre älter, aber wenn wenig Hirn da ist, denkt man wenig über Folgen nach. Ich hatte einen der wenigen Sätze meines Vaters im Ohr: »Hüte dich vor dummen Menschen, die sind gefährlich.« Ich habe feststellen müssen – er hatte recht.

Bei meiner Entlassung aus dem Krankenhaus holte mich Baumann zum Birkenhof ab. Über meinen Gipsarm tröstete er mich: »Es gibt Menschen, die haben nur einen Arm und müssen damit klarkommen.« Dem konnte ich nicht widersprechen und bin mit zusammengebissenen Zähnen klargekommen.

Meine neue Familie waren kaum die Männer auf dem Birkenhof; es waren die Tiere dort. Nicht wie bei manchen Singles, die einen Hund als vollwertigen Familienersatz betuddeln oder ihn anstelle eines Kindes mit Zuneigung bedenken – das ist in meinen Augen völlig in Ordnung, war aber nicht meine Form der Bindung an meine zahlreichen tierischen Geschwister. Ich hatte mich auch zwischen meinen 4-beinigen Geschwistern durchzusetzen.

Dabei galt teilweise das Recht des Stärkeren, denn ich musste schon manchen Hunden zeigen, hey, mein lieber Freund, bis hierhin und nicht weiter! Du musst dir das mal vorstellen, mit 10, 11, 12 Jahren bin ich bereits bei uns auf dem Birkenhof mit 15, 20 Hunden herumgelaufen. Ich habe sie zusammen laufen lassen. Und damit es keine Beißereien oder Schlägereien zwischen den Tieren gab, musste ich Ihnen schon ihre Grenzen zeigen.

Das ist mir nicht immer gelungen. Ich habe auch schon furchtbare Beißereien gehabt, eine, bei der ich ins Büro gelaufen bin, Joe angerufen habe: »Du musst kommen! Die verbeißen sich hier so ineinander, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll!« Das war auch für mich lebensgefährlich und eine Situation, bei der ich gedacht habe: Das läuft jetzt aus dem Ruder. Ich habe fünf oder sechs Hunde laufen lassen, während eine Bullterrierhündin, die einen Wurf hatte, schon draußen mit ihren Welpen den – ich nenne es mal den ›Verkaufsraum‹ – bewohnte. Als sie den Zaun überwunden hatte, ging die Beißerei los. Es war katastrophal. Ich habe die Hunde wirklich schon tot liegen sehen, aber es ist alles gut gegangen. Ein paar Bisse, na klar, sie haben hier und da geblutet, aber nichts Schwerwiegendes.

Die Hunde waren hinterher noch vollzählig – Baumann hätte mir vermutlich nichts gesagt, wäre was ganz Schlimmes passiert.

Aber später war er wirklich, wie man sich eine Vaterfigur vorstellt – ich habe ihm blindlings vertraut und dementsprechend nichts hinterfragt.

Irgendwann leuchtete mir auch ein, wenn er sagte: »Was willst du denn da immer? Die wollen doch gar nichts mehr mit dir zu tun haben.« Ja, recht hatte er, also blieb ich eben hier. Und ackerte. So war das eben und man gewöhnte sich daran. Irgendwann war das dein Zuhause. Was wolltest du denn machen? Kriegtest Essen, kriegtest Trinken und hattest deinen Spaß mit den Tieren. Das war’s unter dem Strich. Es war ja nicht so, dass es mir schlecht ging. Und ich war sehr beeindruckt von ihm, ich war stolz darauf, dass er mein »Ziehvater« war. Ich stelle mir immer die gleiche Frage: Was wäre mit mir passiert, wenn ich nicht dorthin gekommen wäre auf den Birkenhof? Vielleicht hätte ich mir das Leben genommen. Vielleicht wäre ich kriminell, vielleicht superbrutal geworden. Aber ich habe eben durch diese Tiere gemerkt, wie sozial man ist. Wenn man Tiere beobachtet, wie sie einander helfen und dabei oft menschlicher als Menschen wirken. Das war für mich das Schöne und daraus habe ich viel gelernt.

Diese Erfahrungen sind für mich wichtig. Entweder sucht man sich da das Gute raus oder resigniert und fährt dann auf einer ganz anderen Schiene.

Aber vielleicht war es ja auch gut, dass ich noch Kind, sehr jung und damit offener für die positiven Eindrücke war. Ich glaube, wenn man älter ist und einem das in ähnlicher Form geschieht, wäre die Reaktion eine ganz andere gewesen. Aber als Kind, da hast du noch diese reine Weste, weißt du? Du bist aufgeschlossen für Positives, so viel offener für Neues.

Und noch malst du dir deine Welt bunter.

Baumann hat ganz viele Hunde aufgenommen, die keiner mehr haben wollte, sie irgendwie untergebracht, um sie an geeignete Menschen zu vermitteln.

Bei vielen hat er zunächst Geld bekommen, später nicht mehr. Fero war nicht vermittelbar. Sein Frauchen hatte ihn abgegeben, besuchte ihn ein knappes halbes Jahr später bei uns, da griff er sie an und verbiss sich so vehement in ihre Brust, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Danach wollte sie von ihm nichts mehr wissen. Einmal durfte ich nach vielem Fragen und einigem Betteln in Joes Begleitung in den Auslauf. Joe hatte mir eine Schaufel in die Hand gedrückt, sich ebenfalls eine gegriffen, denn er hatte den Angriff nicht vergessen. Anett hat uns umkreist; sie war ständig zwischen Fero und uns. Fero kam mir vor wie ein weiser alter Mann, aber irgendwas steckte in ihm. Wenn ich ihn mit einem Menschen vergleichen dürfte, würde ich sagen, etwas Kriminelles, Unberechenbares. Ich konnte ihn nie einordnen.

Irgendwann hatte die schwarze Hündin Anett Welpen von Fero. Sie waren im Welpenauslauf, wo ich sie immer bürstete und wenn ich das Futter hinstellte, musste ich in die Hände klatschen, damit sie ein stabiles Nervenkostüm bekamen.

Dort stand ein Schild, dessen Sinn ich damals nicht verstanden habe: Qualität statt Quantität. Als Kind empfand ich es als störend; zwar war Qualität ein Wort, das ich kannte und begriff, aber für mich war es furchtbar, ein Lebewesen nach seiner Qualität zu bewerten.