Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Strelbytskyy Multimedia Publishing

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Russisch

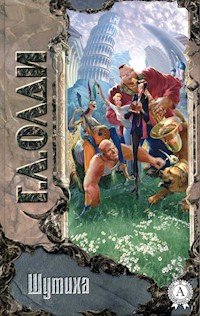

Вам никогда не хотелось завести шута? Обратиться в ЧП «Шутиха» на ул. Гороховой 13, пройти странные тесты, подписать удивительный контракт — и привести домой не клоуна, не комика эстрадного, не записного балагура, а настоящего шута? Взбалмошного, непредсказуемого — и отнюдь не смешного для ваших друзей и родственников? Глупости, говорите. Нелепица. А увидеть гладиаторские бои адвокатов, познакомиться с джинном из пожарной инспекции, присутствовать при налете стрельцов на типографию, встретить у подъезда тощую старуху Кварензиму — тоже не хотелось бы? «Внезапный», парадоксальный роман — гротеск, балаган, потешно расписанная ширма, из-за которой выглядывают внимательные Третьи Лица, ведущие это повествование.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 269

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Генри Лайон Олди

ШУТИХА

Вам никогда не хотелось завести шута? Обратиться в ЧП «Шутиха» на ул. Гороховой 13, пройти странные тесты, подписать удивительный контракт — и привести домой не клоуна, не комика эстрадного, не записного балагура, а настоящего шута? Взбалмошного, непредсказуемого — и отнюдь не смешного для ваших друзей и родственников? Глупости, говорите. Нелепица. А увидеть гладиаторские бои адвокатов, познакомиться с джинном из пожарной инспекции, присутствовать при налете стрельцов на типографию, встретить у подъезда тощую старуху Кварензиму — тоже не хотелось бы? «Внезапный», парадоксальный роман — гротеск, балаган, потешно расписанная ширма, из-за которой выглядывают внимательные Третьи Лица, ведущие это повествование.

Безмятежен, безнадежен,

Безответен, наг и сир,

Рыжий клоун на манеже

Молит: «Господи, спаси!»

Тот не хочет. Зал хохочет…

Ниру Бобовай

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В ПРЕДЧУВСТВИИ ШУТА

Глава первая

«МАМ, ТЫ, ОПЛАТИШЬ ПОБОИ?..»

Лето топтало город босыми пятками, приплясывая и хохоча.

Жаркое, как разврат в сауне, влажное, как рукопожатие склочника, противное на ощупь, словно пирожок с повидлом, купленный на углу у ведьмастой карги в сарафане, лето гуляло напропалую. Без зазрения совести щупало голых девок, чьи бесстыжие пупки и коленки в эдакое пекло оставляли равнодушными даже выпускников кулинарного лицея «Фондю», одуревших от буйства гормонов, подсаживалось в машины к пожизненно умученным предпринимателям, выжигая салон насквозь и с размаху ударяя по лысинам чугунной сковородой, целовало собак в косматые морды, иссушая вываленную мякоть языков; и вид рекламы «Спрайта» с дзенским слоганом «Не дай себе засохнуть!» приводил окружающих в неистовство, сравнимое лишь с малайским амоком.

Ах, лето красное, убил бы я тебя, когда б не связь времен да Уголовный кодекс! Пришепетывание тугих шин на плавящемся от страсти асфальте! Пятна пота на футболках и блузках, подобные карте Вышнего Волочка! Венчики спутниковых антенн на крышах жадно открылись навстречу раскаленному добела небу, где шалун-Вседержитель, сменив ориентацию, с вилами наперевес кочегарит адскую топку солнца: ужо вам, сапиенсы! ужо-о-о!.. «Жо-о-о!» — эхом отзываются пенсионеры, бессмертные, словно французские академики, костеря климат, инфляцию ледников и происки международных олигархов. Голые по пояс черти-ремонтники счастливо ныряют в разверстый зев канализации: там тень, там прохлада, и если рай не под землей, то где? И с завистью следит за чертями окрестная пацанва.

Впрочем, мы собирались начинать наш рассказ совсем иначе.

Кто первый спросил: «мы»? Какие такие «мы»?! Ну, братцы… Стыдно. Честное слово, стыдно. Все-таки не со вчера знакомы. «Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918-й, от начала же революции второй» читали? Это мы. А это: «Лонгрен, матрос «Ориона», крепкого трехсоттонного брига, на котором он прослужил десять лет и к которому был привязан сильнее, чем иной сын к родной матери…»? Тоже наше. И еще это: «Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил старый столяр Джузеппе, по прозванию Сизый Нос…» Вспомнили?

Нет?!

Ясно. Босяцкое детство, академий не кончали, училка по лит-ре — дура дурой, с морским узлом на затылке. Пробуем еще раз. Значит, так: «Я ехал на перекладных из Тифлиса» — это не мы. «Первое дело я имел с Беней Криком, второе — с Любкой Шнейвейс» — тоже не мы. И на закуску: «Уже не оглядываясь, ты с усилием потащил колотушку к сияющему на солнце кругу меди» — опять не мы. Зато «Жил-был у бабушки серенький козлик…»

Ну?!

Ладно. Семафорим открытым текстом. «Повествование в данном романе ведется от третьего лица…» Слава Союзу писателей! Аллилуйя! Раскумекали! Мы — это они и есть. Третьи Лица. Те самые Третьи Лица, от которых ведется. И раньше велось, и сейчас, и в будущем, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить; живой классик, патриарх местоимений. В смысле, тут наше место, здесь наше имение, а кому в падлу, пусть идет к Первому Лицу и ябедничает. Про нас даже в Книге пророка Иезекииля черным по арамейскому: «…первое лице — лице херувимово, второе лице — лице человеческое, третье лице — львиное и четвертое лице — орлиное». Конец цитаты. Так что львиная доля здесь — наша, и вести сие повествование мы намерены, не стесняясь в выражениях, прикинувшись перволицыми херувимами и выбрав объект поспособней для социального обобщения, а также морали.

Знакомьтесь: Галина Борисовна Шаповал.

Объект.

Действия объекта: едет из банка в типографию, одну из трех, владелицей коих является. На машине с личным шофером. В машинах мы не разбираемся, поэтому заметим лишь, что это жирная иномарка, в профиль напоминающая морского котика, на носу у нее серебряное колечко с «пацификом» внутри, а на корме написано: «Turbo». Остальное додумайте сами. Разумеется, было бы много увлекательней, едь милейшая гражданочка с корабля на бал. С пиратского брига, где на реях живописно болтаются опухшие от рома флибустьеры; на бал, где гусарский поручик (возможно, сам Ржевский, бретер, фанфарон и герой одноименной пьесы Гладкова «Давным-давно») пригласит ее на вальс. В карете, запряженной цугом. Или шестерней. Ребристой такой шестерней, сплошь в машинном масле. И чтоб дуэль. «На тридцати шагах промаха в карту не дам!» И чтоб страсти-мордасти, а рыжие и зеленоглазые стервы пусть травят соперницу ядом кураре. Но не до смерти. И еще эльфы. Да, эльфы обязательно. Куда без них…

— Потом заедешь в «Эльф». — Мобильный бонвиван «Siemens» сладко затоковал близ розового ушка, соглашаясь. — Возьмешь упаковку сока. Мультивитамин. И мюсли. Мюсли, говорю! Банановые. Остальное на твое усмотрение. Кто придет? Кантор? Какой кантор?! А, Зямочка Кантор, твой однокурсник… Ладно, возьми коньяка. Все. Люблю-целую. Пока.

Последнему — заканчивать разговор по телефону равнодушно-скоростным, как спуск пятиклассника по перилам, «люблю-целую» — гражданка Шаповал научилась у своей дочери Анастасии Игоревны, в просторечье Настьки, студентки консерватории по классу виолончели, сейчас пребывающей в академотпуске.

Мы, конечно, понимаем: никакой романтики. Офис, академка. Банановые мюсли. Проза буден, чирьем на носу раздражающая истинного ценителя беллетристики. Вот, например, бомж у гастронома «Павловский», мимо которого только что проехал наш экипаж, очень неприлично выражался. Ему, бомжу, вдруг подумалось, что никогда он, бомж, не увидит неба в алмазах, вот он и выразился. Такими словами, которые вы знаете, но не любите читать в приличных книжках. Мы эти слова тоже знаем. И поручик Ржевский, который не из пьесы Гладкова, а из народного творчества, знает. Поэтому, вздумай водитель притормозить на углу, волей-неволей нам пришлось бы повторить слова бомжа вслух, ибо Шаповал их обязательно услышала бы в открытое окно, а против правды жизни не попрешь. И что дальше? Вы бы захлопнули книгу, разражаясь жалобами в адрес Комендатуры Изящной Словесности, а мы бы из Третьих Лиц стали Тридцать Третьими, сгинув во мраке букинистики, не к ночи будь помянута. Хорошо все-таки, что водитель не притормозил. А романтику мы организуем позже. Чтоб вы не обижались. Бал, корабль и яд кураре. Блеск шпаг на берегу залива. И эльфы. Мелкие такие, с крылышками. Порхающие над гречихой. Честное слово, с романтикой мы что-нибудь придумаем. Верите?

— Мирон, — сказала Галина Борисовна. — Мирон, я спешу.

— Скоро будем, — вежливо ответил Мирон, похожий на вьетнамца характером, покладистым, но непобедимым. Внешностью же Мирон был чистый, «як сльоза», хохол, с густыми пшеничными усами, свисающими ниже бритого подбородка, и, согласитесь, это было странно. Особенно при фамилии Майсурадзе. — Тютелька в тютельку. Не беспокойтесь.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Знаешь ли ты, любезнейший брат наш во чтении, что, открыв эту книгу, кобылицу необъезженную и жемчужину несверленую, а также дочитав вглубь до первых звездочек, ты теперь, как честный человек, обязан дочитать книгу да конца? Не знаешь? И хорошо, что не знаешь. От многого знания много печали.

Знаешь ли ты, о вождь гордого племени буквоедов, что больше всего на свете не любит твой коллега-читатель? А не любит он лирические отступления, подробные пейзажи, детальные портреты, полифонию сюжета, вставные эссе о судьбах мира, описание сбруи и пр. Вот эти-то «пр.» он ненавидит больше всего. А еще читатель не любит читать, но тщательно это маскирует.

Уж поверь нам на слово.

Искренне твои, Третьи Лица

* * *

— Миссис Твистер приехали!

Верхнее «ля» референточки Ангелины Чортыло рассыпалось хрусталем из окна третьего этажа, где, подобно отраде в высоком терему, тосковал офис полиграф-фирмы «Фефела КПК» (чуете это зябкое ф-ф-ф? фея, фонтаны, форшмак…), — и хозяйка позволила себе улыбку, тонкую, как талия Плисецкой, и мудрую, как башмачник Саркисян на углу Бабеля и Блюхера. Данное сотрудниками прозвище было лестью лишь отчасти, а значит, всем дозволены маленькие слабости.

— До часу свободен, Мирон. Если что, я позвоню.

— Вольному воля, — философически согласился Мирон, дождался, пока хозяйка покинет салон, и со значением, достойным вдохновенного пророка Варуха, переиначил классический финал: — А пасомым — сарай!

Мы только хотели спросить, что он имел в виду, но Мирон уже уехал.

Первый зам, Владлен Зеленый, приплясывал на крылечке. Он лоснился и сиял. Катался сыром в масле. Потирал жирненькие ладошки, блистая обаянием лысины. Лю-ббй принял бы первого зама за подхалима и мелкого комплиментария, готового ноги мыть и воду пить, лишь бы не работать, — о да, любой, но только не прозорливица Шаповал. Знала Галина Борисовна, доподлинно знала, что за лев рыкающий скрывается под обманчивой личиной Зеленого, рыцаря честного и сурового. Не раз стояли они плечом к плечу против алчных орд санэпидемстанции, не единожды, спиной к спине у мачты, отбивали абордаж пьяных мытарей, джентльменов государственной удачи; ухарей-брандмейстеров, норовивших заклеймить пожароопасную типографию каиновой печатью, сдерживали они вместе, трубя в рог, и часто, обессилевшую, уносил Владлен госпожу на мощных руках своих, не забывая при отступлении пинать лиходеев-конкурентов коваными подошвами сапог. Чего стоит лишь история штурма Черного Исполкома, когда ради вызволения взятого под арест тиража шла Шаповал на приступ, закована в броню встречных исков и ощетинясь жалами указов, а верный Владлен прикрывал тыл червлеными щитами «крыши» и джипами лесной братвы-вольницы! Пять юристов, как пять полков копейных, бились против «Фефелы КПК»! Пять ответственных секретарей, словно пять эскадронов гусар, прикрывали фланги Владыки Черного Исполкома; звезды падали с неба на погоны ярыжек прокуратуры, звезды рушились с погон оземь, рассыпаясь прахом компромата, а вдали маячил, копя чародейскую силу, сам Призрак Губернатора! Но пал Черный, пал, уязвленный в пяту, и взгремели на павшем доспехи!

Вот каков ты был, зам Зеленый, и потомки воспоют тебя в гимнах:

«Се зам!»

— Галиночка Борисовна! Рад, душевно рад… Идемте за мной, обхохочетесь!

Дробно топоча по отзывчивой лестнице, Владлен провел Шаповал на третий этаж, но вместо кабинета распахнул пред ней дверь отдела заказов. Там, в окружении тихо млеющих верстунов-макетчиков, закипал гневом матерый дедуган в кунтуше, сапогах и при сабле. Шаровары деда уже щупала украдкой референточка Ангелина, дивясь гладкости шелка. К счастью, щупала она в правильном месте, где хоть и с трудом, но получается украдкой. Иначе быть беде. Рядом с гостем топтался квадратно-гнездовой мальчик, стриженный под «миргородского ирокеза», супился, молчал, сверкая глазками, похожими на вишни, если случается в наших садах ядовитое вишенье.

Экраны мониторов мерцали, впитывая облик визитеров.

— Это, смею заметить, заказчик. Кошевой Лопанского казачьего полка. С сыном. Говорит, станет только с главным дело вести. Иначе, говорит, никак. С семи утра ждет, не уходит. Вы очень кстати приехали…

Дед со скрипом повернулся вокруг оси, прищемив ангелине шаловливую pучку.

— Отаман, — буркнул он. — Я. А ты, значитца, в этой бусурменской первопечатне…

Увидел дед. Сдвинул кудлатые брови. Осекся.

И не заметила Галина Борисовна, как распалась связь времен. Лишь огляделась с грозным весельем во взоре. А мы, Лица Третьи, от которых ведется, чуток пособили.

Самую малость.

Полыхнуло солнце в стеклопакетах венецейских, раскатилось льдинками хрусталя. Вздрогнули на столах химеры-всезнайки, хитрющие твари с тех островов, где желтые, как гречишный мед, нехристи едят вареники с устрицами и пузо натощак шаблей порют; Ивановой звонницей откликнулась свора телефончиков: трень-брень, всяк-звяк! Оправили мышастые сюртучки замы-завы, менеджеры-маркетологи, хитрая немчура, на всякие вытребеньки гораздая. А перед Шаповал, уперев руки в бока, стоял кошевой отаман Бовдюг Закрутыгуба, козак битый, тертый и в семи щелоках навыворот кипяченный.

— Баба, — со странной интонацией сообщил кошевой, дожевывая левый ус. В карем глазу его, как в испорченном телевизоре, начала было оформляться ясная мысль, но, потеряв сигнал, угасла на корню. — От же ш чортовы бабы нынче родятся!

Скосившись на Галину, отаман вдруг подмигнул ей, словно вознамерясь увлечь в лихую пляску, да передумал. Оборвал морганье на середине, вызвав оторопь у окружающих, и внятно продолжил басом:

— Кругом бабы козакуют! У Туреччину за хабаром кто челноками бегает? Бабы. На ярмарках кто три шкуры с нашего брата-сечевика дерет? Жиды? Куда там! Жидова у Святой земле с сарацинами славно бьется! лыцари! есть порох в пороховницах! А по ярмаркам да шинкам — опять бабы, да арапские китайчата на побегушках. Менты, парламенты, апартаменты!.. документы! тугаменты! — Куренного понесло, но дед справился. Кремень, не дед. — Цыгарки с ментолом! Всюду они, бабы! От же ш жизнь пошла! Не жизнь, чистое золото! Моя-то старая сносилась, скрипит, так я себе новую присмотрю: складную, поворотливую! Бизнес-бабу! Буду как у Христа за пазухой!

— Ты, отаман, брось языком плескать, — шевельнула соболиной бровью хозяйка, наступая на кошевого, разговорившегося сверх всякой меры. — Ишь, бабу ему! Ты прямо говори: зачем пришел?

Кошевой приосанился. Сбил на затылок смушковую шапку с длинным, как Днепр при тихой погоде, шлыком:

— Грамоты нужны. Ох, добрые грамоты! Сечевой пачпорт козакам требуется. Чтоб ясно было: я, Мосий Шило или там куренной Кукубенко… Нынче козак без пачпорта — тьфу! Пустое место. Шаблю пропей, люльку отдай вражьим ляхам, свитку в шинке заложи, а грамоту сохрани!

— Первый офсет кладем? Полукартон?

— Шоб ребром сало резало!

— Полноцветка?

— Ага! Ой, луг, цветет луг, червонеют маки…

— Ламинация?

— Отож!

— Тираж?

— Га?

— Сколько штук делаем?

— Сорок две…

— Ты куда, сучий дед, явился? На паперть?

— Сорок две тыщи, говорю! С гаком!

— Ох, кошевой! Ох, пекельная душа! Предоплата?

— Мы заплатим! Мы уж вам за это заплатим так, как еще никогда и не видели: мы дадим вам горсть червонцев!

— Эге, горсть червонцев! Горсть червонцев мне нипочем: я цирюльнику даю горсть червонцев за то, чтобы мне только половину вечерней прически уложил. Черным налом плати, кошевой!

— И на что бы так сразу? Цур вам! Ну да куда денешься… Даю! Могу зеленым золотом, могу всякой всячиной, по козацкому бартеру: кожухи дубленые из султанского Стамбула, возы-бенцы, галушки-скороварки, черевички Саламандры — добрые черевички, царице впору…

Сверкнула очами Галина. Очки суконкой протерла и еще раз сверкнула. В изразцах пестрых, что по стенам устроены, искры-дьяволята гопака ударили. Затряслись крючкотворы, шелупонь бритая, под взглядом хозяйки:

— Кофия отаману! С сахаром! Чтоб плясал в чашке!

— От, сынку, — строго кивнул куренной мрачному ребенку, за все время не проронившему ни слова. — Никогда б не сказал тебе: будь бабой! а сейчас скажу. С шаблей по нашим дням много не накозакуешь. Никак не можно с шаблей. А с шоблой, да с крышей черкесской, да с первичным накоплением капитала, трясця ейной матери, важно развернешься. Уразумел?

— С шаблей у буцыгарню волокут, — отозвалось рассудительное дцтя, прикусывая лошадиным зубом кончик оселедца. — Я у буцыгарню не хочу. Я мытарем хочу. Или в бурсу ментовскую. Батька, идем до хаты, а то мамо нам обоим хвоста накрутит…

— Зачем до хаты! Куда до хаты! Прошу ясновельможного пана до конторы! — вмешался опытный бес Зеленый, грозя братии верстунов злым кулаком. — А вы чего прохлаждаетесь, голодранцы! Кто за вас работать станет, Александр Сергеевич?!

По причине энциклопедической эрудиции Зеленый имел в виду всех сразу: поэта Пушкина, композитора Даргомыжского, актера Демьяненко и юриста Комарова, автора эпохальной «Ответственности в коммерческом обороте».

* * *

В 13.00 верный Мирон осадил иномарку на всем скаку, лихо паркуясь у пирамидального тополя. Морской котик с колечком в носу пыхтел, урчал и косился фарой на беленькую «Ладу», намекая о возможном мезальянсе. У котика начинался брачный сезон. Выглянув в окно, Галина Борисовна лишний раз убедилась в пунктуальности кучера, погрозила пальцем котику, отчего тот сразу охладел к местной простушке, и начала собираться. В обеденный перерыв обещала встретиться с дочерью.

Когда она уходила, сотрудники рыдали, а сентиментальная Ангелина Чортыло бросила в окно чепчик, потом поняла, что бросила совсем не чепчик, и прослезилась.

— В «Голубой Дракон», Мирон!

— Ну, — берясь за гуж, загадочно отозвался Мирон, умением держать паузу похожий на Василия Ивановича, но не на знаменитого комдива, а на менее известного по анекдотам актера Качалова (настоящая фамилия Шверубович). Он держал ее, дуру-паузу, за глотку, всей пятерней, цепкой и покрытой рыжей щетиной, в результате чего пауза задыхалась и отправлялась в мир иной, лучший, где ее никто не будет держать таким варварским образом. Во всем же остальном, а в особенности — детской доверчивостью, Мирон напоминал Константина Сергеевича, но не страстного славянофила Аксакова, автора записки «О внутреннем состоянии России», поданной через графа Блудова императору, Александру II в 1855 году, а режиссера Станиславского (настоящая фамилия Алексеев), продюсера блокбастеров «Чайка» и «На дне». Согласитесь, подобное сходство не вызывало удивления, потому что третье высшее образование Мирон получил по профилю «руководитель коллектива антинародной самодеятельности», сразу после физкультурного и юридического. — Уже едем, чурчхела дедакаци. Н-но, дохлая…

Впрочем, Галину Борисовну сейчас мало занимали Мироновы нюансы.

Мать думала о ребенке.

Ах, дочь Анастасия, дщерь человеческая! Была ты вся резвость и живость характера, которые унаследовала от отца, человека, готового бурно начать любое дело: от реструктуризации долгов страны до постановки «Отелло» в тюремном госпитале — но неспособного завершить даже строительство карточного домика. Шаловлива и невинна, ты давала отдохновение усталой матери, лепеча у нее на коленях после трудового дня, и если вынужденный недостаток тепла души можно восполнить избытком презренного металла, то была ты окутана этим эрзац-вниманием с ног до головы. Материнская любовь била гейзером: фигурное катание, синхронное плавание, подиум и виолончель, английский, французский и суахили, элит-гимназия «Мон Парнас» и школа бальных танцев С. Фляка — все нашло в тебе воплощение, не найдя завершенья. Консерватория им. М. Ломоносова радостно приняла тебя в лоно свое, ибо ректор, страстно желая обрести лавровый венок депутата, нуждался в дармовых плакатах и тиражах газеты «Форс-Мажор», — но столь же быстро низверглась ты, о Анастасия, в пучину академотпуска по причине творческого кризиса.

Имя кризису было — Полиглот Педро.

Под таким эпатажным псевдонимом взлетел, чтобы вскоре рассыпаться колючими искрами, харизматический авангард-идол, лидер acid-doom-band «Ешкин Кот», тощий надтреснутый тенор с обилием вторичных половых признаков, в миру — Петька Аршинник. Стоило взгляду Полиглота Педро, взгляду еще не вполне огненному, но уже начиненному динамитом рока, единожды упасть на тебя, о дочь, и высокий штиль жизни твоей превратился в шторм, пожирающий шаланды здравого смысла и фелуки аргументов. Страсть-мордасть, хвост морковкой, дым коромыслом, родаки — козлы, погрязшие в быте, они ни фига не понимают, он гений, он сделает меня знаменитостью… Родаки почесали рога и смирились (вдруг и впрямь гений…), купили на свадьбу двухкомнатную хату, после чего умыли руки с мылом «Palmolive», защищающим кожу от бактерий. Прошел год, гений остался дерьмом, сохранив от былой гениальности лишь первую букву, блудил с новыми вокалистками, меняя их если не как перчатки, то уж точно как траченые кондомы; кажется, давал жене по морде, «Ёшкин Кот» трещал по швам от портвейна, склок и патологической неспособности отличить ля-бемоль от моль, бля…

Ах, дочь Анастасия!

Гордая и замкнутая, однажды ты пришла к маме… Нет. Ты не пришла. Не хватило отваги. Ты позвонила ей на мобильник и сказала, дрожа тоненьким девичьим горлом:

— Мутер, это беспредел. Что делать, мутер? Люблю-целую.

— Гнать в шею, — ответила практичная мутер. — Люблю-целую.

Я боюсь его, мутер. Он грозит мне баллончиком с перцовым концентратом.

Люблю-целую.

— Я выезжаю, — ответила мутер, и сотрудники, видевшие Шаповал в этот роковой момент, поседели навсегда, а ожидавший в кабинете клиент заработал инфаркт миокарда. — Люблю-целую.

В последних словах звучал колокол Армагеддона. Тщетно было спрашивать, по ком звонит он, ибо он звонил недвусмысленно.

Развод прошел тихо.

Полиглота Педро больше никто не видел.

* * *

«Голубой Дракон», иначе «Блю-Лун», в это время дня пустовал. Ждал звездного часа — ночного кутежа завсегдатаев, с битьем утки по-пекински, ведрами бритвенно-ост-рого супа из креветок и хоровым «Косят зайцы траву…» под цитру с флейтой. Но ночь пряталась за отрогами Пырловского жилмассива, и чрево дракона тщетно алкало напол-ненья. Лишь в углу ворковали три крохотные вьетконговки, мелодично обсуждая на птичьем своем языке искусство торговли штиблетами, да сидела под сенью коллекции вееров, прямая и несчастная, дочь Анастасия, грустно употребляя мороженое для охлаждения пострадавших нервов.

Пепельница на столе кишела свидетельствами ее печали.

Идя к дочери, Галина Борисовна с ужасом ощутила, что айсберг нравоучений, приготовленных заранее, тает с каждым шагом. Хотелось утешить, приласкать, обнять и завыть по-бабьи, на два голоса, пугая вьетконговок — или, напротив, зовя присоединиться, ибо баба есть баба, даже если она торгует китайскими штиблетами с маркой «made in USA» в черноземной Малороссии, за тысячи ли от родного Во-Тхай.

И вновь распалась связь времен. Сплелся из нитей бытия 15-й год правления под девизом Первичного Накопления Ци, соткалась вокруг женщин харчевня Дядюшки У, что на окраине Вешних Хунвэйбинов, и диковатый варвар Дамо подмигнул с гравюры разбойничьим глазом. Запахло мэйхуа, фейхуа и жареными чау-чау; учение Будды распространилось до Восьми пределов, продажная певичка затянула жалостную «Виновата Ли Я!», а на улице двое святых отцов занялись выяснением главного вопроса веры: чье кунфу лучше? Присев за столик и обмакнув диетический хлебец «О Юй Юй» в блюдце с подслащенным чесноком, Шаповал приняла позу «Император благоволит к бьющим челом» и качнула вилочкой в манере «Учтивый Ду», тонко намекая на готовность начать беседу.

— Достопочтенная госпожа мать моя! — согласно «Мыслям о сокровенном», изложенным патриархом Ша в пагоде Хмельного Воспарения, Анастасия всплеснула рукавами, выражая дочернюю покорность. — Уяснив по здравом размышлении трижды благословенную правоту твоих наставлений, а также окончательно разочаровавшись в образе жизни лукавого говнюка, коварством и развратом увлекшего меня, невинную девицу, со стези добродетели в пучину тысячи скорбен…

Тут она, зардевшись курочкой в гриле, слегка перевела дыхание, ибо лишь на факультете вокала встречаются достойные студенты, чьи зев и гортань способны без последствий выдержать нагрузку церемониальных речей. Терпеливо дожидаясь, пока дочь справится с обуревавшими ее чувствами, Галина Борисовна размышляла о бренности сущего, препонах на пути к Семейному Дао и поставках жидачевского картона. Как говорил прославленный Ли Бо в переводе Анны Андреевны Ахматовой, перед тем как утонуть, в состоянии алкогольного опьянения ловя луну в пруду:

Ступени из яшмы давно от росы холодны.

Как влажен чулок мой! Как осени ночи длинны!

Вернувшись домой, я ложусь и покорно внимаю

Оленьей печали и брани озябшей жены.

А может быть, Ли Бо говорил как-то иначе, но у нас сейчас нет времени это проверять.

Пухленькая разносчица в кофточке, изукрашенной иероглифами «cool» и «must die», воспользовавшись паузой в беседе, с поклоном заменила на столе пепельницу, искусно покрыв старую новой и подхватив разлетевшиеся крупицы пепла на лету, — жест ее меж сведущими назывался «Гора Тайшань падает на голову» и выдавал мастера сокровенного стиля Черепахи-и-Коровы, иначе «гуйню-цюань». Оценив искусство разносчицы двумя-тремя краткими возгласами, Анастасия продолжила:

— И решилась я, о матушка, на шаг, скрывающий в себе пылкость юности и обдуманность зрелости, ибо хочу я отныне, пребывая в тисках крутого невроза, завести себе…

Вспомнив советы мудреца-отшельника Ал Юши Вескаравайнера, практиковавшего на дому искусство Алхимии Сердца, Галина Борисовна расслабилась, сосредоточилась на «желтом дворе Хуан-Тин», который есть не что иное, как II киноварный котел в области солнечного сплетения, прояснила дух и принялась размышлять. Дитя подвержено смуте. Дитя решило завести. Кого? Мысленно расположив, подобно гадательным стеблям тысячелистника, возможные варианты по мере ухудшения, она пришла к следующим выводам:

а) любовника;

б) собаку;

в) второго мужа;

г) ребенка.

Во всех четырех случаях внутреннему взору матери предстала гексаграмма Да Ю, переходящая в Куй, что являлось условно-благоприятным знамением. Каково же было изумление почтенной госпожи, когда дитя, выдержав паузу, подвело итог:

— Я хочу завести себе шута.

— Сдурела? — поинтересовалась Шаповал, разом восстанавливая связь времен. Лешка Бескаравайнер, сенс-психоанальгетик, лицензированный Минздравом колдун и друг семьи, категорически не рекомендовал ей (Овен, Кот, Сосна, Наперстянка) разговаривать в таком тоне с дочерью (Водолей, Крыса, Яблоня, Горечавка Желтая); но, увы, не хватало терпения следовать советам хладнокровного, как рефрижератор с бройлерами, Лешки. Тем паче что, судя по экстравагантным композициям, умница Бескаравайнер в составлении гороскопов — зодиакальный метод ханьских волхводруидов — руководствовался скорее интуицией, чем календарем.

Вместо ответа или, того хуже, истерики дочь протянула рекламный проспект.

По сияющему глянцу были щедро разбросаны участливые вопросы: «Стресс?», «Неврозы?», «Депрессия?!» и наконец строгим готическим шрифтом: «ХАНДРА?!» В центре же, разлетаясь искрами фейерверка, воздушными шариками и брызгами шампанского, красовалось решение всех вышеуказанных проблем:

«Заведи себе шута!!!»

Подложкой служило изображение хохочущей семьи, чье счастье рискнул бы оспорить лишь хронический мизантроп, — отец, мать и великовозрастный оболтус-сын смотрели на нижний обрез проспекта, откуда высовывался прелестный колпак с бубенцами. Галина Борисовна оценила качество рекламки с профессиональным интересом: мелочь пузатая, рыночные однодневки не могли бы позволить себе подобной роскоши. Никакой лишней информации, ничего отвлекающего — картинка, вызывающая доверие и улыбку с первого взгляда, краткий текст без дурацких обещаний, и меленько, по краешку: «ЧП «Шутиха», ул. Гороховая, 13».

— Это шутка?

Смех дочери подчеркнул странную тавтологию вопроса. Нет, значит, не шутка. Не розыгрыш. Скорее всего Настька успела проверить: реально ли существует на Гороховой ЧП «Шутиха»? И оказывает ли гражданам свои услуги — чудные, малопонятные, с бубенчиками. В Настькином детстве вечно занятая мама сто раз заказывала на дом клоунов, Дедов Морозов и прочих Дональдов Даков, компенсируя лихими наемниками недостаток материнского внимания.

Сейчас «Шутиха» представлялась ей чем-то смутно знакомым. Придет дядя в колпаке, развеселит, споет песенку, расскажет скабрезный анекдот…

— Тебе одного шута мало? Сразу после развода решила второго завести?

Дочь ковырнула мороженое. Пересыпала шоколадную стружку с левого шарика на правый. Размазала сироп. Зная любимую мамочку, что называется, от каблучков до шляпки, Настька ждала конкретного вопроса, и он не замедлил явиться на свет.

— Сколько это стоит? — осведомилась Галина Борисовна, внутренне понимая, что соглашается. Так было всегда. Стоило Настьке замолчать и нахохлиться, как от дочери начинали струиться невидимые флюиды. Их действие было столь же волшебным, сколь и прогнозируемым: сперва родительница принималась скрипеть, потом — категорически отказывать, грозя всеми карами, мыслимыми и немыслимыми, и наконец — исполнять прихоть ребенка. Шаповал знала это, в последнее время опуская первые две фазы или сокращая их до минимума. Да, непедагогично, зато удобно. Слегка напоминает дачу взятки старому знакомому: достаешь конверт без предварительной артподготовки, верительных грамот или осторожных, как ухаживание за малолеткой, реверансов.

Папина девочка. Вся в Гарика.

Не жнет, не сеет, а хлеб насущный днесь вынь да положь.

Когда Настька назвала цену, окончательно выяснилось: ЧП «Шутиха» — это серьезно. Это очень серьезно. Клиентура, способная оплатить требуемый гонорар, не те люди, с которыми можно шутить. Верней, шутить-то, видимо, можно, снимая неврозы и стрессы, но при этом честно отрабатывая каждый миллиграмм заказанного веселья. Бубенцы небось золотые. И колпак от Версаче.

— Ты, мама, не расстраивайся, — утешила чуткая дочь. — Это еще дешевый контракт. Если с членовредительством, то намного дороже.

— Обижаешь, мышка! Гулять так гулять! Возьмем с членовредительством, а?!

Глядя на задумавшуюся Настьку, Галина Борисовна отчетливо увидела, что глупая, вымученная попытка перевести разговор в фарс провалилась.

Нет, — после долгих раздумий сказала Анастасия. — Я так не хочу. Разве что побои средней степени… Они говорили, это очень разгружает психику. Мам, ты оплатишь побои?

Глава вторая

«ПО УЛИЦЕ ШУТА ВОДИЛИ…»

О, сосед!

Был он вован из тех вованов, кто пишется с заглавной буквы лишь в силу причуд этического императива, чья родина — анекдот, чей девиз — «Homo homini patsanus est!», кто громоздок, как декорации к «Борису Годунову», естественен, словно младенец, обгадивший пиджак министру культуры, доброжелателен, будто остаточный принцип финансирования, выразителен, как ненормативная лексика шпалоукладчицы Клавдии, и вы таки будете смеяться, но от окружающих он требовал малого: вслух звать его — Вован.

— Доброе утро! Володенька, извините, но ваша машина…

— Ы?!

— Утро, говорю, доброе! Джип, говорю, ваш…

— Ы-ы?!

— Вован, убери джип на хрен! Я выехать не могу!

— Нет проблем, Галчонок! Айн момент!

О-о, сосед! Скажи нам ты, кого любит душа наша: где пасешь ты? Где отдыхаешь в полдень? К чему нам быть скитальцами возле стад товарищей твоих?! Возлюбленный наш бел и румян, лучше десяти тысяч баксов, голова его — твердыня без башен, обращенная к пляжам Канар, глаза его — фары «Мерседеса» «шестисотого», могучего, пастыря «Запорожцев» в долине фольклора, щеки его — жар сауны благовонной, текила под языком его, и аромат шашлыка источают уста; обилен телом ты, как совместное кыргызско-ирландское ООО «Иов Кырдык» — надеждами инвесторов, грозен, как полк УБОП со знаменами, руки твои — жезлы стражей с большой дороги, сильные, полосатые, стригущие львов и баранов на путях их, за козла ответил ты, фильтруя базар, кедр ливанский в штанах твоих, цепь на мощной шее твоей — прелесть чистая, конкретная, и соразмерность звеньев; и весь ты — любезность. Вот кто возлюбленный наш!

…и торгуешь ты майонезом.

Сейчас же Вован выгуливал на сон грядущий своего любимца Баскервиля, кобеля страшного, как налоговая инспекция, но добродушного, как она же после разговора с глазу на глаз. Был Баскервиль противоестественным ублюдком ищейки и мастифа, зачатым во грехе. Во всяком случае, так уверяли эксперты кинологического общества «Муму», сперва придя в ужас от заказа клиента, но после недолгих колебаний устроив этот жуткий мезальянс. Так оно было или иначе, но пес вышел на славу: оживший кошмар, дьявол с единственным, хотя существенным изъяном — обитай наш друг в глуши Гримпенской трясины, разгуливая по ночам, когда силы зла властвуют безраздельно, сэр Чарльз до ста лет оставался бы хозяином Баскервиль-холла. Вован очень стеснялся доброго нрава любимца и, шутейно борясь с собакой в присутствии посторонних, настойчиво добивался рыка и приличествующего оскала; впрочем, без особого успеха.

Окрестные же шавки, видимо, полагали пса воплощеньем депрессивного психоза, даже не пытаясь облаивать.

Но странное дело: сегодня в лапе Вована были зажаты не один, а два поводка, и на конце второго, сунув голову в строгий ошейник, разгуливал некий гражданин в тельняшке и камуфляжных, протертых на коленях штанах. Гражданин резво трусил вдоль обочины, больше на четвереньках, но изредка подтверждая гордый статус прямоходящего, обнюхивал следы шин на дороге, взрыкивал на Баскервиля, крайне обрадованного таким соседством, и даже погнался было за беременной кошкой, но быстро передумал, оставил кощку шумно сходить с ума в кроне акации и вернулся к обнюхиванию. Экстерьер подозрительного гражданина вполне соответствовал габаритам красавца-кобеля, а также масштабам Вовановых запросов, если помнить, что бравый торговец майонезом, по слухам, в дни бурной юности, незадолго до титула районного рэкетмейстера, брал греко-римское серебро на ковре чемпионата Европы.

— Вован! Эй, Вован! Сдурел?

— Он его в карты выиграл…

— В подкидного?

— В переводного. Через «Western Union».

— Не-а! Это за долги!

— Дяденька! А дяденька! Куси Мурку!

— Фас!

— Товарищ! Как вам не стыдно?!

Риторичность последнего вопроса вопияла к небесам. По всему видать, товарищу не было стыдно никак. Он бегал, нюхал и чесался. Щеки его лоснились синевой щетины, сноровка передвиженья на «четырех костях» выдавала большой опыт, но в целом впечатления мученика или раба Зеленого Змия, за трешку согласного на позорный выгул, он не производил. Встань гражданин, сними ошейник и пойди себе прочь — вполне бы мог, согласно Горькому, звучать гордо. А Вован, красный, потный и счастливый, как Паваротти, взявший «фа» в IV октаве, наслаждался вниманием публики. В шортах цвета хаки и футболке навыпуск, он заслуживал быть рекламой чего угодно, где требуется обилие здорового тела и духа. Например, нового майонеза «Соловушка».

Никогда раньше Галина Борисовна не видела соседа таким довольным.

— Погоди, Мирон, — она внимательно следила за представлением, медля покинуть машину. — Одну минуточку.

— Хоть десять, — кивнул Мирон, похожий бесстрастием на китайца-даоса с этикетки чая «Смех медузы». Умением же превращаться в соляной столб, пока хозяйка занимается делами, он соперничал с излишне сентиментальной женой Лота, что было в общем-то неудивительно при отчестве Герш-Лейбович.

Тем временем гражданином на поводке заинтересовалась местная золотая молодежь. Золотой, равно как и местной, она была условно — обитатели спального монстра-стотысячника, микробы бледной колонии микрорайонов, именуемой в народе «Пырловкой», сюда они ходили отдыхать бурной душой. Отдых души включал обзор архитектуры частных коттеджей, склонение буржуев по падежам и вялые, а главное, сугубо абстрактные грезы об экспроприации. Возглавлял стаю некий Казачок, мужчина отсидевший, самостоятельный и видавший виды. Прозвище свое Казачок получил отнюдь не по причине сложных ассоциаций с родовой фамилией Засланный, а из-за привычки, подводя итог спору, напевать раздельно, по складам, словно вбивая каблук в скрипучую половицу: «Ка-за-чок!» Обычно после этого довода кураж оппонентов мигом иссякал, потому что дрался Казачок конкретно и деловито, как санитар в буйной психушке. При этом отчетливо разделяя агнцев и козлищ, пациентов и докторов, ни разу после отсидки не влипнув в дурную историю. Именно Казачок однажды объяснил желторотикам спальной Пырловки азы житейской мудрости, и птенцы уяснили вред следующих действий, как то:

а) топорщить перышки на Вована;

б) грубить Галине Борисовне;

в) громко пропагандировать ночью народовольческие идеи;

г) разное.

Сейчас они, беря пример с академиков в репринтном издании «Махабхараты», ограничились комментариями.

— Ну, блин, козел! — сказал Шняга, лопоухий дылда с мощным, сократовским лбом дауна.

— Козел, в натуре! — согласился Чикмарь, он же Арнольд Чикмарев, больше всего на свете стеснявшийся собственного имени.

— Козлина! — подытожил Валюн, слывший меж пырловцев эстетом за способность переиначивать слова. — С рогами!

Казачок отмолчался, внимательно следя за прогулкой Вована. Как раз сейчас, спустив гражданина с поводка, счастливый хозяин затеял с выгуливаемым шутейную борьбу — на зависть слюнявому от ревности Баскервилю. Но связь времен вдруг распалась без предупреждения, практически игнорируя наше благотворное вмешательство. Мы бы, как Лица Третьи, интеллигентные и условно-романтичные, предпочли бы турнир по придворному сумо: 1174 год, правление микадо Такакуры, как раз перед началом смуты Гэмпей, — или на худой конец первый выход Ивана Поддубного, 25-летнего грузчика, на манеж Феодосийского цирка в 1896 году, когда даже знаменитый Лурих был туширован за две минуты; но, увы, судьба-злодейка распорядилась иначе.

Футболка с шортами уступили место трико в полосочку, стянутым в талии широким поясом из кожи, делая Вована похожим на жирную нетрудовую осу. Зато гражданин, спущенный с поводка, обрел куцые штанцы до колен, башмаки-корыта и подтяжки на голое, крайне волосатое тело; лицо гражданина, и без того вульгарное, скрылось под маской гориллы. Толпа коверных в составе Чикмаря, Шняги и эстета Вал юна заахала, заохала, прославляя мужество атлета, рискнувшего бросить вызов дикой твари, а шпрехшталмейстер Фрол Емельяныч Казачок-Засланный оправил вороной фрак и, мелкой рысцой выбежав на центр арены, возгласил козлетоном:

— Дамы и господа! Сейчас состоится борьба по римско-парижским правилам между знаменитым атлетом Вованом Майонезовым и кровожадным обезьяном Жориком из джунглей Южной Гваделупии! Победитель получает приз в сто рублей! Спешите видеть!