9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Im ›Small g‹, einer Zürcher Vorstadtkneipe mit zum Teil schwuler Klientel, kreuzen sich die Wege einsamer Habitués. Eines Tages taucht die junge, aufregend hübsche Luisa auf und bringt die Gefühle völlig unterschiedlicher Männer und Frauen durcheinander: eine Bewährungsprobe und tödliche Bedrohung für die zahlreichen, miteinander verflochtenen Liebesbeziehungen. Patricia Highsmiths letzter Roman.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 498

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

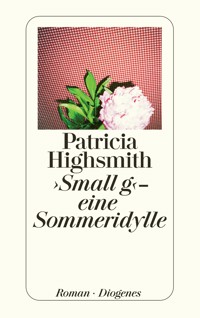

Patricia Highsmith

›Small g‹ – eine Sommeridylle

Roman

Aus dem Amerikanischen von Matthias Jendis

Mit einem Nachwort von Paul Ingendaay

Herausgegeben von Paul Ingendaay und Anna von Planta

Diogenes

›Small g‹ – eine Sommeridylle

Für meine Freundin Frieda Sommer

1

Ein junger Mann namens Peter Ritter kam eines Mittwochs gegen Mitternacht aus einem Zürcher Kino. Es war eine kalte Januarnacht; im Gehen knöpfte er hastig seine lange Lederjacke zu. Peter war auf dem Weg nach Hause, er wohnte bei seinen Eltern. Er wollte Rickie anrufen, aber lieber von zu Hause, nicht aus einer Bar, und nahm eine Abkürzung durch eine Seitengasse. Er zog gerade den Gürtel fest, als auf einmal ein Mann links von ihm aus dem Dunkeln sprang: »He, Geld her!«

Peter sah ein Messer in der erhobenen Hand des Mannes: ein langes Jagdmesser.

»Okay, okay, ich hab rund dreißig Franken!« Peter blieb stehen, angespannt, die Fäuste geballt, zum Kampf bereit. Manchmal ließen sich Drogensüchtige leicht abschrecken. »Willst du die?«

Ein zweiter Kerl war plötzlich zu seiner Rechten aufgetaucht.

»Die dreißig – und deine Jacke!« zischte der Mann mit dem Messer. Und stach mit voller Wucht zu, links unten in Peters Brust.

Der Stich war durch die Jacke gedrungen, das spürte Peter. Er langte in die Gesäßtasche seiner Jeans, nach dem Portemonnaie. »Schon gut, ich geb’s euch ja …«

Der zweite Mann lachte schrill auf und stach ihn in die rechte Seite. Peter wankte, bekam die Brieftasche aber heraus.

Der erste Messerstecher riß sie an sich. Wieder Gelächter, dann traf es Peter in die Kehle – kein Fausthieb, nein, noch ein Stich.

»He!« schrie Peter, krümmte sich vor Schmerz. Er hatte furchtbare Angst. »Hilfe! Hilfe!« Er schlug den Mann links von ihm, ein Fausthieb, ein Reflex.

Der andere stieß ihn weg ins Dunkel vor den Hausmauern. Peter schlug mit dem Kopf gegen eine Wand. Hastige Schritte, die rasch leiser wurden.

Peter lag auf den ausgetretenen Pflastersteinen der Gasse. Er keuchte, erstickte fast an Blut, trank Blut, um atmen zu können. Muß Rickie anrufen, wie versprochen, dachte er. Rickie arbeitete heute abend noch spät, wie so oft, erwartete aber seinen Anruf.

»Seht mal! Da ist er!«

Andere Leute.

»He, sind Sie verletzt? Wo denn?«

»Nein, nicht bewegen! Leuchte mal her.«

»Das ist Blut!«

»… einen Notarzt?«

»Benni ruft einen!«

»… ein junger Bursche …«

»Wie der blutet! Wow!«

Peter war, als versinke er in einer Vollnarkose; er konnte nicht sprechen und wurde schläfrig, auch wenn der Schmerz im Hals immer schlimmer wurde. Er wollte husten, vergeblich, holte Luft, keuchend, würgend, die Kehle wie zugeschnürt.

Keine Stunde später hatte jemand in dieser Gasse Peters weggeworfene Brieftasche gefunden und sie zur Polizei gebracht: Peter Ritter, Anschrift, Telefon und so weiter. Die Polizei benachrichtigte seine Mutter, ihr Sohn sei noch vor Einlieferung ins Krankenhaus verstorben. Ein Notarzt habe ihn noch einen Namen flüstern hören, Rickie. Ob der ihr etwas sage? Ja, erwiderte sie, ein Freund ihres Sohnes. Er habe sie gerade angerufen. Auf Drängen der Polizei nannte sie seine Adresse. Dann holten die Beamten sie ab und fuhren sie zum Leichenschauhaus.

Noch in der Nacht bekam Rickie Markwalder, der in seinem Atelier arbeitete, Besuch von der Polizei. Die Nachricht erschütterte ihn, jedenfalls kam es den Beamten so vor. Er hatte gegen Mitternacht Peteys Anruf erwartet. Rickie wollte gleich mit der Mutter sprechen, doch die Polizisten schlugen vor, bis zum nächsten Tag zu warten – Frau Ritter habe Tranquilizer bekommen und versuche nun zu schlafen. Ihr Mann sei auf Geschäftsreise. Das wußte Rickie schon.

Tags darauf rief Rickie Frau Ritter an, er hatte bis Mittag gewartet. »Ich bin völlig am Boden«, sagte Rickie, einfach, beinah unbeholfen, so wie es seine Art war. »Wenn Sie mich sehen wollen, ich bin hier. Ich könnte aber auch zu Ihnen kommen.«

»Ich weiß noch nicht. Danke. Mein Bruder ist da.«

»Gut. Die Beerdigung … Soll ich Sie morgen anrufen?«

»Es – wir werden ihn einäschern. Das ist so Sitte in unserer Familie«, erwiderte Frau Ritter. »Ich sage noch Bescheid, Rickie.«

»Vielen Dank, Frau Ritter.«

Schließlich sagte sie ihm dann doch nicht Bescheid, aber womöglich nur aus Versehen, dachte Rickie. Oder sie hatte ihn auf der Beerdigung nicht dabeihaben wollen, nicht mit all den Verwandten, den Cousins und Cousinen. Rickie hatte von der Bestattung nur aus dem Tages-Anzeiger erfahren und Peters Eltern dennoch Blumen geschickt, dazu eine Karte, »mit herzlichem Beileid« – Worte, die inzwischen banal klangen, wie er wußte. Aber bei ihm kamen sie von Herzen.

Luisa würde entsetzt sein. Wußte sie es denn schon? Die Meldung in der Zeitung war nur kurz gewesen; er hatte sie nur deshalb gefunden, weil er nach ihr gesucht hatte. Rickie hatte sich aus der Beziehung zwischen Luisa und Peter herausgehalten, und sein Gefühl sagte ihm, daß Luisa ihn nicht besonders gut leiden mochte. Warum sollte sie auch? Luisa war in Peter verliebt gewesen: Vielleicht bloß eine jugendliche Schwärmerei, die nur ein paar Monate gedauert hätte, aber trotzdem … Rickie beschloß, Luisa nichts zu sagen. Er hatte angenommen, sie sei über die Sache mit Peter hinweg – weil er genau das hatte annehmen wollen, das wurde ihm jetzt klar. Leichter, ihr nichts zu sagen, als ihr in Jakobs Gaststube davon zu erzählen, wo Luisa niemals ohne Renate Soundso aufkreuzte. Die Frau war Luisas Lehrmeisterin; Luisa und andere junge Schneiderinnen arbeiteten als Lehrling oder Gesellin in ihrem Atelier.

2

Rickie Markwalder trottete auf der Straße, in der er wohnte, hinter seiner angeleinten Lulu her. Er war unterwegs zu Jakobs Bierstube und Restaurant. An Wochenenden war die Gaststätte auch als Small g bekannt, doch unter der Woche gegen halb zehn Uhr morgens verbot sich dieser Name fast. Ein Reiseführer listete sie unter den lohnenden Zielen Zürichs genau so auf: mit einem »kleinen g« – was bedeutete, daß einige Gäste, aber eben nicht alle, »gay« waren.

»Komm schon, Lulu! Na gut, meinetwegen«, brummte Rickie nachsichtig, als die schlanke weiße Hündin entschlossen einmal im Kreis herumlief und sich dann hinhockte. Sanft zog er sie an der Leine zum Rinnstein und schob die Hände in die ausgebeulten Taschen seiner nicht ganz sauberen weißen Strickjacke. Wunderschöner Tag, dachte er, der Sommer noch nicht ganz in voller Pracht, die hellgrünen Blätter der Bäume von Tag zu Tag größer und grüner. Und kein Petey mehr. Rickie mußte blinzeln, wieder spürte er das Entsetzen, die ihn jäh überfallende Leere. Lulu sprang die Stufe zum Bürgersteig hinauf, kratzte sich mit den Hinterpfoten und zog mit frischem Elan in Richtung Bierstube.

Zwanzig war Petey nur geworden, dachte Rickie verbittert, holte ohne besonderen Grund aus und trat einen leeren Milchkarton vom Gehweg in den Rinnstein. Da war er nun, sechsundvierzig (sechsundvierzig!) Jahre alt, immer noch gut in Form, von der häßlichen Narbe einer Stichwunde im Unterleib einmal abgesehen, über dem sich ein kleiner Bauch wölbte – während Petey, dieser Inbegriff männlicher Schönheit –

»He, Sie da! Ab mit dem Müll auf die Straße, was? Warum heben Sie das nicht auf, wie jeder anständige Schweizer?« Eine dickliche Frau in den Fünfzigern funkelte ihn wütend an.

Rickie drehte sich zu dem Milchkarton um (nur eine kleine Halbliterpackung) und wollte ihn schon aufheben, aber die Frau kam ihm zuvor. »Dann bin ich halt kein anständiger Schweizer!« rief er.

Die Frau setzte eine verächtliche Miene auf und marschierte mit dem Karton in die entgegengesetzte Richtung davon. Rickie verzog den breiten Mund zu einem schiefen Grinsen: Na, den Tag würde er sich davon nicht verderben lassen. War andererseits aber auch höchst ungewöhnlich, Müll auf einer Schweizer Straße zu sehen, das mußte er zugeben. Vielleicht hatte es ihn deshalb überkommen, das Ding wegzukicken.

Lulu bog scharf nach rechts ab und zog Rickie durch das Tor vor Jakobs Gaststube zur Tür des Lokals, vorbei an den Tischen und Stühlen auf der Terrasse, wo noch kaum jemand saß, weil es für ein Frühstück im Freien noch ein bißchen zu kühl war.

»Hallo, Rickie. Und Lulu!« Das kam von Ursi, die in der Tür stand und sich die Hände an der Schürze abtrocknete. Sie beugte sich zu Lulu hinab, streichelte sie, und die Hündin stellte sich auf die Hinterbeine, wollte Ursi die Hand ablecken.

»Guten Morgen, Ursi. Und, wie geht’s an diesem schönen Morgen?« fragte Rickie auf schweizerdeutsch.

»Gut, wie immer, danke. Das Übliche?«

»Ja, genau.« Rickie schlenderte zu seinem Tisch links in der Ecke. »Hallo, Stefan. Wie geht’s?« Die Worte galten einem auf einem Auge blinden Mann, einem pensionierten Briefträger, der gerade ein Milchbrötchen in seinen Cappuccino tauchte.

»Ich bin der größte Optimist auf der Welt. Alles wird gut«, erwiderte Stefan, so wie jedes zweite Mal auf diese Frage. »Hallo, Lulu!«

Rickie nahm einen Tages-Anzeiger aus dem runden Zeitungsständer und setzte sich: langweilige Nachrichten, kaum anders als letzte Woche oder die Wochen davor – kleine ehemalige Sowjetstaaten, deren Namen er kaum kannte, alle irgendwo unweit der Türkei, fielen übereinander her, töteten die Bürger des anderen Landes, die Menschen verhungerten, ihre Häuser wurden gesprengt. Selbstverständlich war das Leben mancher Menschen (etwa dieser) trauriger als das seine. Das hatte Rickie immer gewußt und auch immer gesagt. Nur: Wenn das Schicksal zuschlug, warum sich nicht auch eingestehen, daß es weh tat? Wieso nicht sagen, daß das Unglück alles überschattete, wenigstens für einen selber?

»Danke, Andreas.« Rickie sah kurz zu dem dunkelhaarigen jungen Mann auf, der ihm den Cappuccino und ein Croissant hinstellte.

»Morgen, Rickie. Morgen, Lulu.« Andreas, oft auch nur Andy genannt, beugte sich zu Lulu hinab und tat so, als wolle er sie küssen. Die Hündin hatte auf einem Stuhl gegenüber von Rickie Platz genommen. »Hätte Madame Lulu gern etwas zu essen?«

»Wuff!« gab Lulu zurück. Mit jeder Faser ihres Körpers sagte sie: »Ja!«

Andreas lachte, richtete sich auf und ließ das leere Tablett auf seinen Fingerspitzen kreisen.

»Sie kann ein Stück von meinem Croissant abhaben«, sagte Rickie.

Er wandte sich wieder seiner Zeitung zu. Mit einem Bissen Croissant im Mund blätterte er beidhändig weiter zu »Aus aller Welt«, einer kurzen Kolumne mit gewöhnlich vier, fünf aktuellen Meldungen: »Handtasche einer Frau entwendet« etwa oder »Rauschgifttoter unter Zürcher Parkbank gefunden«. In einer heutigen Kurzmeldung ging es um einen Rentner, zweiundsiebzig, der in einem Dorf bei Einsiedeln, von dem Rickie noch nie gehört hatte, niedergeschlagen und ausgeraubt worden war.

Na ja, dachte Rickie, zweiundsiebzig, das war nun wirklich nicht mehr jung; von einem Mann in diesem Alter konnte man keine große Gegenwehr erwarten. Doch offenbar war er mit dem Leben davongekommen. Laut der Meldung lag er mit einem Schock im Krankenhaus. Peter dagegen, hier in Zürich, der hatte sich gewehrt, dafür gab es einen Zeugen – er hatte gekämpft, wie es jeder junge Mann getan hätte. Und Peter war bestens in Form gewesen. Rickie zwang sich, die Zeitung nicht mehr so krampfhaft festzuhalten.

»Hier, mein Engel.« Er langte über den Tisch, in der Hand ein knuspriges Stückchen Croissant.

Lulu nahm den Brocken mit ihrer rosa Zunge auf, ohne einen einzigen Krümel zu verlieren, und winselte leise vor Vergnügen.

In diesem Augenblick kam eine kleine, graugekleidete Frau herein, sah sich rasch um und ging zu einem Tisch an der Wand schräg links gegenüber. »Gegenüber« bedeutete bei Jakob »ziemlich weit weg«, denn die Gaststube war groß.

Biergarten und Restaurant nahmen das Erdgeschoß eines mehrstöckigen Hauses ein; auch oben konnte man essen, doch das wollte keiner. Unten waren Boden, Wände und Decke aus altem dunklem Holz, genau wie Tische und Bänke sowie ein später eingezogener Raumteiler, der aber schon alt genug war, um mit der übrigen Einrichtung farblich zu verschmelzen. Kein Chrom, kein Resopal. Der Spiegel hinter der Theke könnte eine Reinigung vertragen, doch bei den vielen Karten und Souvenirs, die im Rahmen steckten, wäre es eine echte Herausforderung, die Sache anzugehen. Die niedrige Decke wurde von dicken Balken gestützt, die noch dunkler wirkten als Tische und Bänke – so als wären Jahrhunderte von Staub und Rauch in das Holz gedrungen. Wenn Rickie einsam war, kam er auf ein Bier hierher, und wenn er keine Lust hatte zu kochen, hielt Ursi bis Mitternacht Bratwurst, Kartoffelsalat und Sauerkraut bereit.

Die Frau in Grau war Renate Soundso; Rickie konnte sie nicht ausstehen. Sie war mindestens fünfzig, stets adrett gekleidet, wenn auch auf eine absonderliche, altmodische Art. Zwar war sie höflich und gab manchmal auch Trinkgeld, das hatte er schon gesehen, aber nur wenige konnten sie leiden. Renate war wie eine feindliche Agentin, die alle im Gasthaus ausspionierte und sie ausnahmslos verachtete – trotz ihres Lächelns. Und doch kam sie oft hierher, fast immer um diese Zeit, und trank ihren zweiten Kaffee am Morgen. Bestimmt stand sie früh auf, bestimmt mußten ihre Mädchen noch vor acht bei der Arbeit sein. Von seinem Stuhl aus konnte Rickie gerade noch die kleinen grauen Troddeln an den Langetten der kurzen Puffärmel ihres geblümten Kleides ausmachen. Troddeln natürlich auch an der Taille und am Saum des Kleides – fast schon wie Alice im Wunderland! Das Kleid war lang, wohl um möglichst viel von Renates Klumpfuß zu verbergen (oder wie immer man das heutzutage nannte). Sie trug knöchelhohe Schuhe; eine Sohle war höher als die andere. Sicher war sie deshalb auf diesen Aufzug im Stil der Jahrhundertwende verfallen. Ein tyrannischer Drachen im Umgang mit ihren jungen weiblichen Angestellten, so sah Rickie sie. Gerade steckte sie eine Zigarette in eine lange schwarze Spitze und zündete sie an. Während sie bestellte, schenkte sie Andy ein dünnes, mechanisches Lächeln.

Rickie sah auf seine Uhr: neun Minuten vor zehn. Mathilde, seine Assistentin, war nie vor zehn nach im Atelier, und das, obwohl er sie bei der Einstellung gebeten hatte, pünktlich bis zehn Uhr zu kommen. Daß er sich nicht gut durchsetzen konnte, wußte er. Seltsamerweise war er härter, wenn es ums Geschäft ging – das fand er jedenfalls selbst. Und das tröstete ihn.

»Einen Alpenbitter, Herr Markwalder? Oder noch einen Cappuccino?« fragte Andreas.

»Ja, einen Appenzeller. Danke, Andy.«

Rickie sah von der Zeitung auf, als jemand anderes sagte: »Rickie – guten Morgen!«

Klaus Bruder. Er mußte auf der anderen Seite des Raumteilers hinter ihm gesessen haben.

»Na, Klaus, stierst du immer noch deine Kundinnen an?« Rickie lächelte. Klaus arbeitete in einer Bank.

Sein Gegenüber wand sich: »Nee – na ja, schon. Hallo, Lulu, guten Morgen! Was ich mich gerade fragte: Kann ich sie mir für heute abend ausleihen? Nichts Wildes, ein paar ruhige Stunden nur. Ich bringe sie dir morgen um diese Zeit hierher zurück, ja?«

Rickie seufzte. »Die ganze Nacht? Lulu war schon letzte nacht spät unterwegs. Jemand hatte sie bis zwei Uhr dabei. Sie braucht ihren Schlaf. Ist es denn so wichtig?«

»Ich hab heute abend ein Rendezvous. Ein neuer Kerl. Hier in Außersihl.«

Lulu war einfach immer ein Pluspunkt, obwohl jeder halbwegs ehrliche Entleiher gegebenenfalls zugeben müßte, daß sie ihm nicht gehörte. »Nein.« Das zu sagen fiel ihm schwer. »Klaus, dieser Typ wird dich ohne Lulu auch nicht weniger mögen, oder? C’est la vie …«

Klaus, fast zwanzig Jahre jünger als er, wußte darauf keine Antwort. Oder er verkniff sie sich. Wehmütig betrachtete er Lulu. »Aber Süße, du bringst mir doch Glück!«

Lulu antwortete mit einem »Wuuff!« und reichte Klaus, der ihr die Hand entgegenstreckte, eine Pfote. Er schüttelte sie.

»Bis bald, Rickie! Have a nice day.« Auch auf englisch fast eine Beleidigung.

»Du mich auch!« gab Rickie gutgelaunt zurück. Er hob das Glas. Der erste kleine Schluck Appenzeller schmeckte, als habe er genau das gebraucht – die Süße mischte sich mit dem bitteren Cappuccinogeschmack auf seiner Zunge. Mit einer Zigarette und der Zeitung hätte er die Gedanken an Renate vertreiben können, nun aber hatte sich Luisa zu der älteren Frau gesellt und hielt seinen Blick gefangen: Sie war so jung, so erfrischend lebendig! Luisa lächelte Renate zu und setzte sich auf die Bank. Sie war in Peter verliebt gewesen, und zwar bis über beide Ohren, das wußte er von Peter, der sich deswegen Sorgen gemacht hatte. Höflich, wie er war, hatte er nicht gewußt, wie er mit Luisas Verliebtsein umgehen sollte. Und Renate – wie eifersüchtig war die alte Hexe gewesen, wie offen hatte sie das gezeigt! Laut und unüberhörbar hatte sie hier im Small g Luisa die Leviten gelesen. Nebenbei hatten auch andere ihr Fett abbekommen; Renate war aufgestanden, hatte ihr langes Kleid gerafft, war herumgewirbelt wie eine Flamencotänzerin und hatte verkündet: »Ist doch der reine Wahnsinn für ein Mädchen, einen Homo anzuhimmeln! Diese perversen Burschen sind doch in ihren Spiegel verliebt. Die lieben nur sich selber!« Von den Stammkunden des Lokals hatte sie wenig Zustimmung zu erwarten: Etliche waren schwul, die übrigen mindestens eher schwulenfreundlich. Doch davon hatte sie sich nicht abhalten lassen. O nein!

Und er wußte noch, wie furchtbar es gewesen war zu sehen, wie Renate sich an Luisas Tränen geweidet hatte (leider waren manche Tränen hier in aller Öffentlichkeit geflossen) – nämlich als allmählich klar wurde, daß Peter Luisas Liebeserklärungen nicht erwidern würde. Dem armen Peter war das peinlich gewesen; Rickie hatte ihn gedrängt, Luisa Blumen zu bringen, und ihn auch mindestens einmal ausdrücklich gemahnt, Verständnis für sie zu zeigen. Was kostete ihn das schließlich schon? Nichts. »Und du wirst dadurch ein besserer Mensch«, hatte Rickie gesagt. Was ja auch stimmte. Sachte sog er an seiner Zigarette und versuchte sich abzuregen. Der Tag war noch so jung.

»Rickie – und Lulu!« Eine Frauenstimme.

Rickie sah auf: »Evelyn! Na, wie geht’s, meine Süße? Setz dich doch.«

Ein freier Stuhl stand neben dem anderen, auf dem Lulu thronte.

»Nein, danke, Rickie. Die Arbeit – bin schon spät dran. Diese Zeichnung hier …«

Auf dem Tisch, vor seinen Augen, öffnete sie einen großen braunen Umschlag und zog eine Federskizze auf dickem Papier hervor: eine Burg, Turmspitzen gegen den Himmel, ein Wassergraben, durch die Bäume und Büsche im Vordergrund noch gut zu erkennen. »Schön!«

»Die Kinder finden sie klasse. Na ja, sie ist auch wirklich gut gelungen. Stammt von einem Jungen, etwa dreizehn, ich finde sie großartig für sein Alter. Könntest du –?«

»Kopien davon machen?« ergänzte Rickie. »Klar.«

»Kopien, ja.« Evelyns Lächeln verwandelte ihr schmales Gesicht. Sie wirkte nun jünger als ihre gut Fünfzig. »Knapp zehn vielleicht? Das Papier zahl ich dir natürlich. Das gleiche wie sonst, wenn’s geht.«

Rickie besaß einen Durchzeichner, ein Gerät, das auch vergrößern und verkleinern konnte. Wichtiger aber war: Manche Menschen mochte er, andere wiederum nicht. Evelyn Huber konnte er gut leiden. Sie arbeitete in der Bücherei einer städtischen Schule.

»Rickie, du bist goldig! Hat aber Zeit. Kann ich sie bei dir im Atelier abholen – sagen wir, heute in fünf Tagen?«

»Das könnte klappen, ja. Bis dann, Evelyn.«

Während des Gespräches hatte Rickie gesehen, wie eine großgewachsene Gestalt hereinkam, Willi Biber, langsam, bedrohlich, wie ein Bösewicht aus dem Märchen, wie der Bilderbuchtrottel aus alten Zeiten oder das zwielichtige Faktotum aus alten Erzählungen – der Mann, der dir entweder zuviel abknöpfte oder für lau arbeitete. Er war geistig zurückgeblieben, jedenfalls nach allem, was Rickie gesehen und von anderen gehört hatte. Willi war früher einfacher Arbeiter gewesen (ein Maurer vielleicht, vermutete Rickie), bis er irgendwie seinen Job verloren hatte (womöglich durch eine Ladung Backsteine auf den Kopf) oder wegen schierer Dummheit entlassen worden war.

Renate ließ sich oft darauf ein, mit Willi zu reden, vielleicht weil beide behindert waren, er geistig und sie körperlich. Irgendwie war das ein netter Zug von ihr; immerhin etwas, denn soweit Rickie sehen konnte, strahlte sie sonst keinerlei menschliche Wärme aus. Er sah, wie sie Willi ein »Guten Morgen« zunickte, als der Kerl an ihr vorbeiging und sich einen Platz am nächsten Tisch suchte. Willi hatte ein flaches, ausdrucksloses Gesicht, große Hände und Füße und trug im Sommer wie im Winter dunkle, ausgebeulte Hosen und eine dunkelblaue Arbeiterjacke. Außerdem hatte Rickie ihn nie ohne einen breitkrempigen Schlapphut gesehen, so als müsse er sich gegen die Sonne schützen.

Rickie zahlte. Trinkgeld war im Small g nicht üblich. Er wollte die Gaststube durch die Hintertür verlassen, statt vorne nah an Renate und Luisa vorbeizumüssen, also trat er hinter den hölzernen Raumteiler und ging durch einen zweiten Raum, in dem sonst Arbeiter frühstückten, die sich hier wohler fühlten als vorne und stets um Viertel vor acht mit der Arbeit begannen. Nun waren ein paar wieder da, Männer in Jeans, die bei Jakob ihren zweiten Kaffee tranken.

Fünf Minuten später stand er vor dem hellgrauen, vierstöckigen Wohnhaus, in dem sein Atelier war, und schloß seinen kleinen stählernen Briefkasten auf: ein Umschlag, wohl die Rechnung eines Elektrohändlers, dann zwei Briefe mit Firmenlogos, vielleicht Aufträge für ihn. Rickie und Lulu gingen die wenigen Stufen vor dem Haus hinab zu seiner Tür im Souterrain, vorbei an ein paar Topfpalmen, die ihm gehörten. Auf den letzten Stufen konnte man durch das Atelierfenster Frau Schneider und Frau von Mühlberg sehen, die lebhaft aufeinander einredeten und aufgeregt gestikulierten. Das waren lebensgroße Gipsfiguren, die auf kurzen weißen Gipsbänken saßen und im Stil der Zwanziger angezogen waren; Kleidung und Accessoires waren nur leicht getönt, um das Braun eines Pelzes, das Schwarz einer Handtasche anzudeuten. Wer erstmals das Atelier betrat, starrte die beiden fast unweigerlich an und mußte lachen.

Rickies Atelier war weiß gestrichen, hatte hohe Decken und fast keine Stühle, denn drei der vier großen Tische waren Stehtische. Über jeden ragten Lampen an Gelenkarmen. In der Ecke befand sich eine Spüle mit kaltem und warmem Wasser, daneben ein Elektroherd mit zwei Kochplatten, darunter ein kleiner Kühlschrank.

Rickie zog seine Strickjacke aus und setzte Wasser auf: noch mehr Kaffee, für sich und Mathilde. Aus dem Schrank nahm er eine Tüte und schüttete eine Handvoll Bohnen in die Kaffeemühle. Beim Hochlangen hatte er einen Stich im Zwerchfell verspürt. Eigentlich schämte er sich wegen seiner Rettungsringe, hatte sich aber erfolgreich eingeredet, daß ihn sein Bauchansatz »cool« wirken lasse, gleichgültig gegenüber dem Fitnesswahn, dem die Jungen und nicht mehr ganz so Jungen inzwischen anhingen.

Bei dem Stechen mußte er außerdem unwillkürlich an die verfluchte Renate denken, dabei hatte er sich doch geschworen, sie für heute zu vergessen, um sich den Tag nicht zu verderben. Warum dann also?

Nachdem Petey erstochen worden war, hatte Renate verbreitet – sei es aus Gehässigkeit, sei es aus angeborener Verlogenheit –, Petey sei in Rickies Bett ermordet worden, und zwar von einem Mann, den jener am Abend zuvor aufgerissen und in Rickies Wohnung abgeschleppt habe, während Rickie noch bis spät in die Nacht im Atelier arbeitete. Was half es da schon, wenn in Polizeiprotokollen und Zeitungsberichten die Wahrheit zu finden war! Andere Leute, neue Gäste bei Jakob etwa, dürften sich kaum die Mühe machen, solche Geschichten nachzuprüfen. Und Rickie wußte, daß manch einer im Viertel die Story glaubte. Ursi war es, die ihm erzählt hatte, Willi verbreite hinter vorgehaltener Hand eine Lügengeschichte über einen Fremden, der allein oder mit Petey über die Außentreppe und den Balkon in Rickies Apartment eingestiegen sei – und Petey später ermordet habe. Rickie tat das ab, doch es ärgerte ihn. Ob Willi sich das selber ausgedacht hatte? Na ja, womöglich hatte ihm irgendwer diesen Unsinn eingeflüstert, hatte Ursi erwidert. Darauf hatte Rickie nichts mehr gesagt: Wer schon, wenn nicht Renate?

Rickie sah auf seine Uhr (kurz vor halb elf), da klingelte es an der Tür. Sicher Mathilde, sie hatte noch keinen Schlüssel.

»Guten Morgen, Mathilde!« tönte er in seinem sonoren Bariton und hielt der reichlich drallen Frau die Tür auf.

»Morgen, Rickie.« Ihre Augen waren rot gerändert.

Er fürchtete, was kommen würde. Wenigstens lief der Kaffee schon durch.

Mathilde ließ ihre große braune Handtasche von der Schulter auf eine Bank gleiten, die im rechten Winkel zu den zwei Bänken mit den Stuckdamen stand, behielt ihre weiße Strickjacke jedoch an. Anders als Rickies Jacke war diese ziemlich sauber, hatte keine Taschen und lag eng an. Mathildes Körper war eine einzige Sammlung von Kurven. Ihr Hintern war breit und rund; die Jacke schloß am Rücken unter den Pobacken ab. Vermutlich glaubte sie, so ihren Hintern verbergen zu können, tatsächlich aber betonte die weiße Jacke ihn noch. Ihre Hüftknochen, irgendwo unter den Fettpolstern verborgen, saßen hoch, bereiteten einen aber kaum auf die wirklich üppigen Rundungen der Brüste darüber vor. Rickie war klar, daß Mathilde mit der Wahl ihrer Kleidung diese Massen zu kaschieren suchte, in Wahrheit erzielte sie jedoch genau den entgegengesetzten Effekt.

Er seufzte. »Kaffee, in Ordnung? Jedenfalls für mich … Heute sind nur zwei Briefe gekommen.« In der Küche schenkte er zwei Tassen Kaffee ein. Mathilde trank ihren mit Zucker. »Dann: Könnten Sie den Durchzeichner vorbereiten? Für diese Parfümsache, Sie wissen schon, den Auftrag von Franck & Fischer. Den hätt ich gern heute noch vom Tisch.«

»Danke.« Mathildes Stimme bebte, als sie die Tasse entgegennahm. Eine kleine Träne hatte sich ihren Weg über die Wange gesucht und war in dem Doppelkinn verschwunden.

»Und jetzt kommen Sie, Mathilde. Nehmen Sie den Kaffee mit zum Tisch.« Rickie hatte die beiden Briefe auf den großen Tisch in der Mitte gelegt, den sie als Ablage und für Arbeiten aller Art nutzten. »Also, was ist los, meine Liebe?«

Mathilde sah ihn an, ihre Augen waren tränennaß, ihre Tasse klirrte auf der Untertasse. »Ich glaube, ich bin schwanger.«

Rickie atmete tief und langsam durch. Künstliche Befruchtung, war sein erster Gedanke. »Wie kommen Sie darauf?« konnte er nicht fragen – das wäre idiotisch. Daß Mathilde schwanger sein sollte, machte ihn sprachlos. Allein die Vorstellung, ihren glänzend roten Lippenstiftmund zu küssen, war die Hölle auf Erden für ihn. Und daran zu denken, ein Mann könnte bei ihr noch weitergegangen sein …

»Tut mir leid«, sagte er, weil Mathilde tieftraurig wirkte. »Sind Sie sicher?« kam ihm als Frage nicht minder schwachsinnig vor, also verkniff er sie sich. »Und, was wollen Sie tun?« fragte er so behutsam wie möglich. Und glaubte ihr auf einmal nicht mehr. War Mathilde nicht schon immer so melodramatisch gewesen? Vielleicht hätte sie Schauspielerin werden sollen. Könnte es womöglich noch. Sie war erst knapp dreißig.

»Ich weiß nicht, was ich machen soll.« Ihre Stimme zitterte, der Blick ging in die Ferne.

»Hmm …« Rickie trat von einem Bein aufs andere. Frau Müller, die über ihm wohnte, fragte immer: »Warum feuern Sie sie nicht? Mathilde ist doch für Sie mehr eine Last als eine Hilfe.« Die Frau hatte recht. Aber Mathilde brauchte das Geld. Andererseits: Viele in Außersihl brauchten ebenfalls ein festes Gehalt und waren bereit, dafür hart zu arbeiten. »Tja also, für heute …« Rickie ging zum Tisch mit den Briefen, rührte sie aber nicht an. »Fangen wir wenigstens an, ja? Vielleicht – wissen Sie ja bald mehr. Heute nachmittag schon.«

»Was soll ich denn dann wissen?«

»Was Sie tun können.« Hätte sie hier und jetzt gefragt, ob sie nach Hause gehen dürfe, er hätte ja gesagt. Um sie zur Arbeit zu bewegen (wenn das denn möglich war), ging er zum Durchzeichner und schaltete ihn an. Was Mathilde dazu brachte, die beiden Briefe wenigstens in die Hand zu nehmen.

Einen der beiden brachte sie Rickie, weil er darauf antworten mußte. Er kam von einer Firma namens Logo Pogo. Ihr eigenes Logo war eine kleine schwarzbraune Zeichnung von einem kleinen Jungen, der mit beiden Füßen auf einem schräg aufragenden Pogostock stand. Die Firma stellte Sportausrüstung her und wollte Illustrationen für eine schon getextete Werbekampagne. Ob Herr Markwalder interessiert sei?

»Schreiben Sie, ja«, sagte Rickie. Wenigstens tippen konnte Mathilde, und ihr Hochdeutsch war nicht schlecht. Vielleicht würde sie aber auch anrufen, statt den Leuten zu schreiben.

»Rickie, kann ich mir ein Bier nehmen?«

»Hmm-mm. Ja, natürlich.« Elf Uhr: Mathilde hatte länger durchgehalten als sonst, und das an einem für sie harten Tag.

Das Telefon klingelte, er hob ab. Philipp Egli – ob Rickie am Abend zu einer »kleinen Party« bei ihm zu Hause kommen wolle? Und bitte Lulu mitbringen könne?

»Lulu muß früh ins Bett. War gestern nacht lange aus«, erwiderte Rickie. »Trotzdem danke, Philipp.«

Philipp seufzte. »Überleg’s dir noch mal. Brauchst nicht zurückrufen. Komm einfach, wenn du kannst, ja? Nur Männer. Zwei neue Kerle, ganz junge. Na ja, nur zum Reden, wie wär’s? Würde dir guttun. Gibt auch was zu essen.«

»Etwa wie die Lasagne letztes Mal?« Rickie lachte laut und wippte auf den Fersen. Damals hatte irgendwer in Philipps Küche einen Riesenteller fertige Lasagne fallen gelassen, und Philipp hatte mit einem anderen Gast von dem Haufen auf dem Boden gerettet, was noch zu retten war. »Dank dir, Philipp. Ich denk drüber nach.« Dann legte er auf. Aber er würde nicht hingehen.

Mathilde rief die Logo-Leute an und übergab dann an Rickie, der einen Termin ausmachte: Der Mann würde zu ihm ins Atelier kommen.

»So können Sie gleich einen Blick in meine Werkstatt werfen«, sagte Rickie in dem beiläufig-freundlichen Ton, den er unbewußt bei Geschäftsleuten anfangs immer anschlug. Sicher auch, um das Eis zu brechen; vor allem aber war das vorteilhaft, wenn er später notfalls härter verhandeln mußte. Nicht daß er sich den Ton bewußt zulegte, es kam einfach so.

Mathilde, noch immer mit Tränen in den Augen, hatte den Durchzeichner richtig eingestellt und sich dann vor seinen Augen einen kleinen Dubonnet genehmigt. Im Kühlschrank gab es jede Menge Getränke, nicht nur Milch, Coca-Cola, Tonic und Mineralwasser, sondern auch Tomatensaft, Cinzano, eine Flasche guten Wodka und einen Rest alten Steinhäger in der Steingutflasche, ein sentimentales Souvenir an einen netten blonden Jungen aus Hamburg (deshalb rührte Rickie die Flasche nie an und bot auch Besuchern nichts davon an).

Kurz nach zwölf, als Rickie den zweiten Brief und die Vergrößerungen erledigt hatte, brachen bei Mathilde die Dämme. »Buu-huu-huu!« Lautes Geheul in dem großen Raum. Geradezu klassisch.

Rickie betrachtete gerade seinen Entwurf für eine Lippenstiftreklame – orangeroter Hintergrund, darüber ein hellroter Zickzackblitz. Ihm gefiel das nicht, der Firma aber umso mehr. Frustriert starrte er eine Weile auf das Blatt, dann gab er sich einen Ruck und ging daran, sie zu trösten.

Er begann schließlich so wie immer: »Also, sind Sie denn sicher? Haben Sie’s Ihrer Mutter erzählt?« Hatte sie nicht. Würde sie das tun? Keine Antwort. »Wer – wer ist der Mann? Ihr Freund?« Rickie betrat jetzt unbekanntes Gelände. Unglaublich: Welcher Mann ließe sich von Mathilde ausreichend erregen, um sie zu schwängern? Mit einem Mal schien ihm schon diese Frage zu garantieren, daß es falscher Alarm war.

Mathilde sah zu ihm auf, ein Blick voller Verzweiflung: »Einer, mit dem ich ausgegangen bin. Karl …«

»Weiß der Kerl davon?«

»Nein …« Verzweifeltes Schluchzen.

Rickie gab auf. Was ging denn ihn das alles an? Mathilde war erst seit drei Monaten bei ihm. Sie hatte sich auf seine Anzeige im Tages-Anzeiger gemeldet: Sekretärin/Telefonistin gesucht, Arbeitszeiten und Gehalt Verhandlungssache. Von drei Bewerberinnen hatte er sich für Mathilde entschieden, weil sie ihm stabil, gesund und gut gelaunt vorgekommen war. Tja, zugegeben, da hatte er sich ein bißchen verschätzt.

»Hören Sie mal, Sie gehen jetzt und gönnen sich ein anständiges Mittagessen bei Jakob. In Ordnung, Mathilde? Versprechen Sie’s mir.«

Sie aß wirklich gern, und im Small g bekam sie auch ein zweites Bier.

»Rufen Sie an, wenn Sie heute nachmittag nicht mehr wiederkommen. Ich rate Ihnen, sagen Sie’s Ihrer Mutter – und überlegen Sie sich, was Sie tun wollen. Kann wohl keine zwei Monate her sein, oder?« Er gab sich wirklich alle Mühe.

Beim großen Buhuhuu hatte Lulu die spitze Schnauze gehoben und gebannt gelauscht. Sie lag zusammengerollt auf ihrem blauen Kissen und ließ sich kein Wort entgehen; ihr Blick wanderte zwischen den beiden hin und her.

»Sie sind so nett zu mir, Rickie.« Mathilde versuchte offenbar, auf die Tränendrüse zu drücken.

Rickie wußte, was kommen würde, und es war ihm zuwider: Schwule Männer waren ja so nett, so verständnisvoll. Warum konnten die anderen Männer nicht so nett sein wie Schwule? Die Worte kamen, Rickie schaltete ab und hörte sie kaum noch.

»Hmm … hmm …«, murmelte er unverbindlich. »Jetzt muß ich aber bald los zum Mittagessen, sonst wird es hinterher zu spät für die Arbeit.«

Mathilde brach auf. Rickie musterte kritisch das große, weiße Blatt, das unter dem Durchzeichner lag: rund zwanzig Motorräder, die von oben links nach unten rechts rasten, allesamt unscharf. Geschwindigkeit, darum ging es dabei. Nicht schlecht, dachte er. Erst als Mathilde gegangen war, verließ er das Atelier, hakte die Leine in Lulus Halsband und ließ sich von ihr zur Tür ziehen.

Seine Wohnung lag nur ein paar Meter weiter in derselben Straße. Vor dem Haus auf der einen Seite war ein Garten mit Büschen und Sträuchern, ein paar schönen Bäumen und einer Hecke zum Bürgersteig hin. Rickies Wohnung im ersten Stock zierte ein schmiedeeiserner Balkon, von dem eine Treppe zum Garten hinabführte. Die Flügeltür in seinem Apartment ging auf diesen kleinen Balkon, der leider kaum groß genug für einen Tisch war. Trotzdem aß Rickie manchmal dort draußen, mit einem Freund, nicht allein.

Drinnen viel Blau, kobaltblauer Teppichboden, dunkelblaue Tapeten in fast allen Zimmern, klassische Möbel, alle aus Holz und eher schlicht. An den Wänden hingen mindestens ein halbes Dutzend seiner eigenen Bilder – ausnahmslos Ölgemälde in diversen Größen von weißen Vögeln im Flug. Die gespreizten Schwingen der Vögel waren lang im Verhältnis zu ihren Körpern, von denen wenig zu sehen war, und jeder Vogel drehte den Kopf in eine andere Richtung. Die meisten Bilder zeigten eine Möwe, eines einen schwarzweißen Storch im Gleitflug über den Hausdächern.

Und hier fanden sich auch Fotos von Petey Ritter, gerahmt oder ungerahmt, in Farbe oder Schwarzweiß. Rickie hatte im letzten halben Jahr insoweit Fortschritte gemacht, als er sie nicht mehr so lange anstarrte. Aber abgehängt hatte er sie noch immer nicht. Doch, ein Foto hatte er heruntergenommen, das schlechteste, vor einem Monat, das wußte er noch. Wenn man die Wohnung betrat, thronte zur Linken Petey auf seinem Motorrad, blond, lächelnd, die Haare wehend im Wind. Das Motorrad lag schräg, wie in einer Kurve, dabei hatte Petey gestanden und für ihn posiert. Ein anderes Foto, das er besonders gern mochte, zeigte Petey und ihn an einem Cafétisch im Freien – ein Schwarzweißbild, gesprenkelt mit Licht und Schatten durch das Weinlaub auf dem Spalier über der Terrasse. Ein gutes Bild, Rickie hatte es vergrößern lassen.

Er machte ein kleines Bier auf und nahm die leckeren Spaghetti mit Tomaten und Käse aus dem Kühlschrank, die vom Abend zuvor noch übrig waren. Butter dazu, ein Schuß Milch, dann alles ab in die Pfanne.

Petey – wie lange war das jetzt her? Wie viele Wochen, das wußte Rickie nicht mehr, nur noch das Todesdatum. Was wirklich zählte, war, daß Petey nicht mehr war. Und was sie hätten haben können: einander helfen, glücklich sein. Was zählte, war der Mord. Der Mord und die Drogen. Rickie sah nach der Pfanne (noch ein paar Minuten) und trat mit dem Bier an die Flügeltür in seiner sogenannten Eßecke. Dort stand ein blankpolierter Tisch, an dem sechs Leute bequem Platz fanden.

Er öffnete die Flügeltür, die sich gar nicht richtig schließen ließ. Auch wenn sie von außen geschlossen wirkte, hingen die Türflügel doch nur so lose in den Angeln, daß man bloß leicht dagegen drücken mußte – der Riegel gab nach, die Flügel öffneten sich einen Spaltbreit, und alles andere ließ sich mit einer Hand erledigen. Das sollte ich reparieren lassen, sagte sich Rickie.

Er setzte sich aufs Sofa, stellte den Teller mit den Spaghetti auf den Couchtisch. Kurz darauf stand er wieder auf, ging zu dem Kassettenregal und wählte eine Aufnahme mit einigen seiner Lieblingslieder aus, gesungen von einer amerikanischen Sängerin. Nach einer Weile kam ein Song, der ihn stark an Petey erinnerte; er ging wieder hin, drückte auf STOP und spulte zurück.

»Lulu, noch einen Keks?«

Ohne Laut zu geben, sprang die Hündin auf, wedelte mit dem Schwanz und starrte auf die Keksdose neben der Spüle.

Rickie gab ihr einen Hundekeks. Dann ging er ins Bad, wo ein mannshoher Spiegel an der Wand hing, knapp einen Meter breit und rund zwei Meter hoch. Er zog das Hemd aus der Hose und bis über die Brust hoch, trat dann einen Schritt vor und betrachtete eingehend seine Narbe: Übel sah sie aus; sie lief von knapp unterhalb des Schlüsselbeins bis fast hinunter zum Bauchnabel. Und, was das Schlimmste war, sie war breit, so als habe der Chirurg schlampig gearbeitet oder sei betrunken gewesen. Rosa mit weißen Flecken, oben und unten spitz zulaufend, als ob der Mann am Anfang und am Ende ordentlich gearbeitet, sich in der Mitte aber vertan habe. Wirklicher Pfusch, das hatten auch zwei andere Ärzte gesagt. In den kritischen Tagen nach der Operation hatte Rickie den Leibgurt mit Klettverschluß brav über der frischen Naht getragen, den ganzen Tag lang, sogar nachts.

Die Verletzung hatte er sich etwa drei Wochen nach Peteys Tod zugezogen: Rickie hatte ein Zürcher Kneipenviertel aufgesucht, zu Fuß, um gepflegt und genüßlich trinken zu können, hatte sich dann aber bestimmt mindestens einen Drink zuviel genehmigt. Auf einmal war es passiert – während dieser wenigen Sekunden Filmriß, als er aus der Bar auf die Straße getreten war, um ein Taxi anzuhalten. Und dann stolperte, strauchelte, stürzte. Der Filmriß endete schließlich erst Stunden später; er erwachte im Krankenhaus, als schon der Morgen dämmerte und eine Krankenschwester ihn fragte, wie er heiße.

Für ihn zählte nur, daß er von Brust bis Bauch grauenhaft aussah. Schon die Vorstellung, irgendwer, und sei es nur ein Arzt oder eine Schwester, könnte ihn so sehen, war ihm peinlich. Von einem Liebhaber ganz zu schweigen. Doch verglichen mit dem, was man Petey zugefügt hatte, war diese schlechte Naht nichts! Auf einmal war es Rickie, als weiche all sein Selbstmitleid, als schwinde es restlos dahin. Er bemerkte, daß er fester, aufrechter dastand und sich dadurch besser fühlte. »Nicht wichtig«, sagte er laut.

Er beschloß, am Abend auf Philipp Eglis Party zu gehen. Und Lulu mitzunehmen.

Aber noch lag der Nachmittag vor ihm, mit einer nahe am Wasser gebauten Mathilde. Ob er sie nach Hause schicken, ihr für den Rest des Tages freigeben sollte? Oder würde sie das kränken, weil sie darin den Vorboten einer Kündigung sähe? Sollte er ihr einen Strauß Blumen kaufen, im Kiosk an der Ecke bei Jakobs Bierstube? Manchmal gab es dort Blumen, manchmal auch nicht. Komisch, daß die Leute meinten, Schwule kämen mit Frauen besser zurecht als Heteros, denn auf ihn traf das einfach nicht zu. Sicher müßte doch ein Ehemann mehr über Frauen wissen als ein Schwuler, oder? Andererseits hatte er selber sich mit seiner Schwester ja stets gut verstanden.

Heute nachmittag – mit Schlips oder ohne? Warum nicht mit? Rickie zog ein hellblaues Hemd an und entschied sich für einen dunkelblauen Schlips mit einem roten Streifen. Er glaubte, am Nachmittag noch einen Geschäftstermin zu haben, doch sicher konnte er erst sein, wenn er im Atelier nachgesehen hatte. Natürlich waren es genau solche Sachen, an die ihn eigentlich Mathilde erinnern sollte. Was für ein Glück, daß er sie hatte.

3

Mathilde wartete auf den Stufen vor dem Atelier, als Rickie zurückkam.

»Ach, Mathilde – Sie sind zu früh, ich bin zu spät!« Während er die Schlüssel hervorholte, versuchte er, sich durch einen kurzen Blick in ihre Augen ein Bild von ihrer Verfassung zu machen: wohl eher weinerlich, aber frischer Eyeliner. »Kommen Sie herein. Nein, nach Ihnen!«

Rickie machte weiter wie an einem ganz gewöhnlichen Tag. Er hatte tatsächlich einen Termin um vier, mit Perma-Sheen, einem Nagellackhersteller. Klauen, Krallen, dachte Rickie mit einem Anflug von Abscheu. Sauberkeit, Sorge um das Aussehen, um die gepflegte Erscheinung: Vermutlich standen manikürte Fingernägel für so etwas. Doch damit leben müssen? Noch dazu im Bett? Krallen, die einem Mann den Rücken zerkratzten? Oder sonst was. Nein! Natürlich brachte Nagellack Geld ein, ihm selber, dem Hersteller, den Kosmetikerinnen in den Schönheitssalons. Schon zum drittenmal an diesem Tag mühte sich Rickie, seine Tagträume zu verscheuchen.

»Gut sehen Sie aus«, sagte Mathilde, als er Wasser aufsetzte.

»Ich hab um vier einen Geschäftstermin. Mathilde, zwei Gänge für Sie heute nachmittag: Einmal diese Farbdias – holen Sie sie bei Foto-Blitz ab. Sie wissen Bescheid, ja? Rufen Sie bitte vorher dort an und fragen, ob sie fertig sind. Wenn ja, gehen Sie hin. Dann noch sechs 100er-Birnen. Schreiben Sie sich’s auf, okay?«

»Jawohl, Rickie.« Erst aber ging sie zum Kühlschrank und griff zum Dubonnet (oder was davon noch übrig war).

Rickie holte seine Korrespondenz mit Perma-Sheen hervor. Für die Anzeigenserie hatte er eine Idee, etwas mit Katzen, und wollte schnell ein paar Bleistiftskizzen zu Papier bringen. Mathilde schrieb ihren Einkaufszettel und zog die Strickjacke über. Dann ging sie, zu seiner Erleichterung.

Perma-Sheen, die Katzen-Idee – Nagellack in verschiedenen Farben, eine andere für jede Annonce, aber immer das gleiche Motiv: Nahaufnahmen der Finger einer Frau, die den Kopf einer Katze streichelten, das Tier sachte kraulten. Auch die Katze wäre in jeder Anzeige eine andere, Siam, Burma, gestreift, gelborange, schwarz, weiß oder Persianer. Mit den Buntstiften brachte er Farbe hinein. Schließlich hatte er vier Entwürfe zum Vorzeigen.

Eine zweite Idee? Natürlich. Mißgeschicke, bei denen die Finger einer Frau ins Spiel kommen – die Handtasche fällt hin, der Inhalt ergießt sich über den Boden, auf der Straße oder bei einem festlichen Abendessen. Text: »Sie können trotzdem gut aussehen.« Oder so ähnlich. Kamm, Lippenstift und Portemonnaie auf dem Teppichboden, vielleicht die helfende Hand eines Mannes (dazu der Jackettärmel mit einem Streifen der Hemdmanschette), während die Finger der Frau mit Perma-Sheen auf den Nägeln unter den herausgefallenen Sachen nach dem farblich zum Nagellack passenden Lippenstift greifen.

Als Mathilde ins Atelier zurückkam, war Rickie wieder guter Laune. Lulu schlief tief und fest weiter. »Waren Sie erfolgreich?« Sie hatte eine große und eine kleinere Plastiktüte dabei.

»Ja-a.« Ihre Stimme zitterte. Sie steckte ein paar Quittungen auf den Spieß für »Ausgaben« neben dem Telefon.

Rickie schaute in der Tüte mit den Glühbirnen nach, ob sie die richtigen gekauft hatte (ja), und warf dann einen Blick auf die Farbdias. Alles sah gut aus. Während ihrer Abwesenheit war Rickie ein wohltuender Gedanke gekommen: Er würde kein weiteres Wort über ihren »Zustand« verlieren. Das wäre überdies taktvoll; um so besser.

Mathilde sprach dann auch am Nachmittag nicht mehr davon; sie tippte ein paar Briefe für ihn, darunter eine Mahnung.

Dem Mann von Perma-Sheen, der um kurz vor halb fünf kam, gefiel sein Konzept mit den Katzen nicht besonders, dafür aber der Text, den er witzig fand: »Sie können trotzdem gut aussehen.«

Eine halbe Stunde nachdem der Nagellackbursche gegangen war, klingelte das Telefon, und nun sagte der Mann, seinem Kollegen gefielen die Katzen gut – ob Rickie zwei Entwürfe vorlegen könne, Layouts mit ausreichend Platz für hundert Wörter in zwei verschiedenen Schriftgrößen, so wie besprochen.

Der Tag ließ sich immer besser an. Aber bei Mathilde ging Rickie innerlich auf Zehenspitzen, so als läge sie im Krankenhaus oder wäre tatsächlich in jenem erwähnten schonungsbedürftigen Zustand. Und was, wenn sie gar nicht schwanger war, nicht mal ein kleines bißchen? Rickie lächelte versonnen. Drehte sich nicht alles in der Welt um die Einbildung? War nicht sie es, die einem Lebensmut gab? So wie die Liebe und die Hoffnung, der Ehrgeiz, das Streben nach Höherem? Alles abstrakte Begriffe, alles nur Einbildung und doch so wichtig wie das tägliche Brot. Fand Rickie jedenfalls.

Er bildete sich sogar ein, Mathildes verhaltenes Lächeln, als sie am späten Nachmittag »Auf Wiedersehen« sagte, zeige ihre Dankbarkeit für seine Rücksichtnahme. Sie wünschten einander ein schönes Wochenende.

Er blieb noch eine gute Stunde im Atelier, arbeitete ein bißchen weiter, räumte auf und verlor sich in Tagträumen, was er sich nur gönnen konnte, wenn er allein war.

Kurz vor sieben rief Rickie aus der Wohnung seine Schwester Dorothea an, die in Zürich wohnte und mit einem Radiologen verheiratet war. Ob sie wirklich beide auf dem Geburtstag ihrer Mutter in einer Woche erscheinen müßten? Ob Dorothea überhaupt hinfahre? Nein, sie wollte nur anrufen und ein Geschenk schicken.

»Gut«, sagte Rickie erleichtert. »Natürlich könnte ich hinfahren, aber allzu scharf bin ich darauf nicht gerade. Freibad wäre schöner.« Seine Schwester lachte leise bei diesem Spruch aus ihrer Kindheit.

»Bruderherz, willst du etwa noch fahren, nach Mamas Feier?«

»Nein, ich würde über Nacht bleiben.«

»Trotzdem. Geht’s dir auch gut, mein Lieber? Alles in Ordnung?«

Ja, versicherte er. »Und Elise?« Dorotheas Tochter.

»Ihre Examensarbeit ist noch immer nicht fertig – und sie hat einen neuen Kerl kennengelernt. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt.« Sie lachte. »Daß sie sich ransetzt und fertig wird, mein ich.«

Elise war Dorotheas einziges Kind, sie stand gerade im Examen in Betriebswirtschaft. »Paß auf dich auf, Schwesterherz. Wir müssen jetzt Schluß machen. Liebe Grüße an meine Nichte. Und an Robbie.« Ihr Mann. Rickie legte auf. Er dachte an Dorotheas stets ordentlich aufgeräumte Wohnung, die eine gewisse Schwere an sich hatte: massive Möbel, Ledersessel, dunkles Holz, zum großen Teil Geschenke von ihrer Mutter und Robbies Eltern. Ach ja, die Stützen der Gesellschaft …

Abends um halb zehn stand er – frisch geduscht, dasselbe hellblaue Hemd, Regenmantel – vor Philipp Eglis Apartmenthaus und drückte eine von zwanzig Klingeln auf der Tafel am Eingang.

»Rickie!« rief er in die Gegensprechanlage. Der Summer ertönte. Lulu witterte die Party schon, sie tänzelte und hüpfte herum und verströmte Energie wie ein Raketentriebwerk. Das war ihre Natur, die Show, der Auftritt! Sie war ein Zirkushund aus einer Zirkusfamilie und ihrer Mutter weggenommen worden, als sie noch keine drei Monate alt war. Aus dem Lift zum Apartment 4 G. Rickie klingelte.

Philipp Egli öffnete die Tür. Er war groß, kaum kleiner als Rickie, hatte welliges, hellbraunes Haar und ein waches, ernsthaftes Gesicht. »Willkommen, Rickie! Und Lulu! Unser weiblicher Ehrengast, haha!«

Das Wohnzimmer war voll, die Leute saßen überall, auch auf dem Boden, ein paar Männer standen. Das Stimmengewirr ebbte nicht ab, als Rickie und Lulu hereinkamen.

»Rickie Markwalder«, begann Philipp. »Josef, Kurt –«

»Mich brauchst du nicht vorstellen«, unterbrach ihn Kurt.

»Und Heinrich«, fuhr Philipp fort.

»Weber.« Heinrich lag auf dem Boden, auf den Ellbogen gestützt.

»Peter, Maxi, Fried-«

»Ja, Peter ist auch hier!« rief jemand aus der Ecke.

»Okay!« erwiderte Rickie, dem die Vorstellungsrunde so peinlich war wie eh und je. Die Hälfte der Leute hier kannte er flüchtig, mit einigen war er in den letzten Jahren im Bett gewesen.

»Das reicht jetzt!« sagte irgendwer. »Gebt dem Mann doch mal einen Drink!«

Rickie war schon mehrmals in Philipps Wohnung gewesen. Wo nicht Bücherregale standen, hingen Fotos an den Wänden, oft stark vergrößert: Jungs, noch Teenager, viele nackt, schauten in die Kamera, manche lächelten einladend. Ein Foto zeigte die Köpfe zweier schlafender Jungen, alles andere blieb unter der Bettdecke verborgen. Die Bücher, von einem knappen Meter Taschenbücher abgesehen, waren meist dicke Lehrwerke mit langen, sperrigen Titeln über Physik und Maschinenbau, Dinge, von denen er nichts verstand – ein scharfer Kontrast zu den lächelnden Jungs. Philipps Familie hatte nicht viel Geld, deshalb arbeitete ihr Sohn hart, weil er seine Ausbildung, und damit die Unterhaltszahlungen seiner Eltern, so schnell wie möglich beenden wollte. Rickie bewunderte ihn dafür, denn in der Schweiz gab es jede Menge Studenten, die Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte mit ihrem Studium zubrachten und dabei gut lebten, auf Kosten ihrer Eltern oder mit praktisch zinslosen Darlehen der Regierung.

Rickie nahm den angebotenen Whisky. Chivas Regal. Auf einem Tisch am Fenster standen Weinflaschen, davor Bierflaschen in vollen Wassereimern. »Danke«, sagte er. »Nur ein Schuß Wasser, das reicht. Und warum diese Party, Philipp?«

»Nichts Besonderes. Es ist Freitag.« Philipp krempelte die Hemdsärmel hoch und wollte schon wieder los, zu seinen anderen Gästen. »Na ja, um ehrlich zu sein: Harry und ich – es hat gekracht. Alles ist aus, kaputt. Also schmeiß ich eine Party, um ihn zu vergessen.«

»Verstehe«, erwiderte Rickie in seinem ernsten Bariton. Er suchte nach tröstenden Worten, doch bevor er sie fand, war Philipp verschwunden. Harry? Vielleicht hatte er ihn einmal getroffen, konnte aber kein Gesicht mit dem Namen verbinden.

»Lulu!« Ein junger Mann, Stefan, wenn er sich recht erinnerte. »Zeigst du uns heute abend ein paar Tricks?«

»Wenn du sie nicht zu sehr drängst …« Rickie blieb bewußt unverbindlich. »Sie hat eine anstrengende Woche hinter sich.«

»Das heißt also, du auch?«

Rickie nippte genießerisch an seinem Drink. »War ziemlich schlimm. Wer ist denn das, der da heute abend die Bonbons verteilt?« Er nickte hinüber zu einer Ecke des Wohnzimmers, wo ein junger Mann in weißem Hemd und schwarzer Weste mit der Rasierklinge einige Linien Koks aufreihte. Zwei andere sahen aufmerksam zu.

»Der Typ heißt Alex. Mehr weiß ich auch nicht!« Stefan lachte, als sei ihm ein Bonmot geglückt. »Und will ich auch nicht wissen.«

Drogen bei Philipp, das war noch nie dagewesen. Rickie beobachtete, wie Alex den gebannten Zuschauern dünne Papierröllchen reichte. Na los, durch die Nase, bedeuteten seine Gesten. Dann hob er den Servierteller hoch, damit man seine ordentlich strahlenförmig ausgerichteten Linien leichter durch die Nase ziehen konnte. Mit dem erhobenen Teller kniete er nieder, wie eine Figur in einem gotischen Kirchengemälde. Wer sein Abendmahl wollte, brauchte sich bloß ein bißchen vorzubeugen.

Rickies Blick schweifte beiläufig über die rastlose, geschwätzige Menge, mehrere Männer erwiderten seinen Blick. Ein Kerl sah recht gut aus, er hatte kurzes braunes Haar, war jedoch ganz in das Gespräch mit dem Mann ihm gegenüber vertieft. Und wie würden diese Gäste, die doch im Schnitt keine Dreißig waren, ihn wohl sehen, fragte sich Rickie? Er mußte ihnen vorkommen wie ein alter Knacker, schon weit in den Vierzigern, außer Form, Hängebacken, Ansatz zum Doppelkinn, auf der Jagd nach jungem Fleisch. Widerlich, peinlich. Ein dirty old man! Bleib doch zu Hause mit deinen Träumen von vergangenen Zeiten!

In der Küche machte er sich noch einen Drink, nicht zu stark. Als er ins Wohnzimmer zurückkehrte, kamen gellende Pfiffe von den Männern, und plötzlich machte einer nach dem anderen pfeifend und klatschend mit bei dem Cancan aus Gaieté Parisienne.

Und Lulu stolzierte kläffend umher.

»Laßt sie los …! Hände weg!«

Lulu kam wieder frei.

»Hier, Lulu, schau mal!« Ein junger Mann hielt ihr waagerecht einen Regenschirm hin.

Lulu sprang darüber, lief herum, sprang wieder hinüber, lautlos, mühelos, sichtlich vergnügt.

Gelächter und Applaus, lauter als das Klatschen im Takt der Musik. Zwei Männer standen auf, streckten die Arme aus, faßten sich an den Händen und bildeten einen Kreis.

»Tiefer!« schrie Rickie. »Sie springt sonst noch in die Gläser da hinten!«

Lulu sprang wieder über den Schirm, bellte einmal, lief herum und wiederholte das Ganze.

So etwas begeisterte ihn immer wieder, weil er Lulu als ganz jungen Welpen bekommen hatte – er war sicher, daß man ihr solche Tricks nie beigebracht hatte, es lag ihr einfach im Blut.

»Fiiuuuit! Fiiuuuit!« Alle pfiffen jetzt, wenn sie nicht gerade lachten.

»Das reicht jetzt! Schluß!« ging Rickie dazwischen, klatschte einmal in die Hände und stand dann mit erhobenen Armen hoch aufgerichtet da. »Lulu braucht eine Pause. Komm, Lulu, wir gehen zur Entspannung auf Kreuzfahrt, ja?«

Dabei zog er eine Sonnenbrille aus der Jackentasche und fischte im Ärmel des Regenmantels nach seinem roten Schal. Den drapierte er um Lulus Kopf und verknotete ihn an ihrer Kehle. Dann setzte er ihr die Brille auf die Nase und versteckte die Brillenträger unter dem roten Schal.

»Wow! Juhuu! Ha, ha!«

Noch mehr Applaus.

»Wunderschön, Lulu!«

Die Hündin hatte sich mit erhobenem Kopf auf einem Sessel zusammengerollt, ihr Blick ging ins Leere, wie zum fernen Horizont auf See. Selbst Rickie mußte grinsen, obwohl er Lulu schon in diesem Aufzug gesehen hatte. Sie erinnerte ihn an eine berühmte Schauspielerin, die im Liegestuhl lag und unerkannt bleiben wollte. In diesem Moment stolperte die aus dem Takt geratene Hintergrundmusik in den einzigen Walzer aus eben jener Oper Offenbachs.

Rickie sah sich kurz selbst in einem Spiegel, ein flüchtiges Bild, das ihn fröhlich stimmte: Glücklich wirkte er; Hemd, Schlips, sein glattes dunkles Haar und das Gesicht eines letztlich doch recht attraktiven Mannes. Und nach dem ersten grauen Haar suchte er immer noch vergeblich.

Irgendwer redete vom Essen, Spaghetti und Wiener Würstchen wurden serviert, überall standen Schalen mit Salzstangen und Ritzkräckern herum, beinahe schon geleert.

»Alex, was ist das?« fragte Philipp. »Ein Geldschein?«

Rickie, nicht weit weg, hatte das mitbekommen.

»Also bitte, ja: Bei mir wird nichts verkauft! Aber wenn du’s verschenken willst, tu dir keinen Zwang an.« Philipp war aufgestanden.

»Niemand gibt dieses Zeug gratis her.« Auch Alex stand auf, er schwankte leicht. »Nicht einmal ich. Bin doch kein Wohltätigkeitsverein.« Er lachte.

»Tut mir leid, Philipp. Er sagte zwanzig Franken, und die hatt ich dabei, deshalb …« Die Worte kamen von einem Mann, der auf dem Boden kniete, das Papierröllchen noch in der Hand.

»Okay, ich geb’s zurück.« Alex fischte in der Tasche nach dem Geld.

Das war nun wiederum Philipp peinlich. »Es ist nur – allein der Gedanke, daß du hier was verkaufst …«

Rickie trat näher. »Sicher, Philipp, du hast recht. Das hier ist eine Party, und du verkaufst ja schließlich auch die Drinks nicht, oder? – Nicht daß Philipp grundsätzlich dagegen wäre, daß du Koks hast, Alex. Bestimmt nicht«, fügte er beruhigend hinzu, mit einem Blick auf die restlichen zwei Linien des Mannes.

»Klar«, kam das Echo von einem anderen. »Bloß verkaufen darfst du’s nicht, Alex.«

»In Ordnung, ich pack’s weg!« Alex’ Augen funkelten vor Wut; mindestens ein halbes Dutzend Leute starrten ihn an.

»Und nichts für ungut, ja?« Die näselnde Stimme aus dem Hintergrund klang nicht mehr nüchtern.

Rickie ging in die Küche, um sich ein Bier zu holen. Der Kühlschrank war voller Flaschen, außerdem stand dort eine große Schüssel Kartoffelsalat. Er nahm sich eine Flasche aus dem Eimer auf dem Boden, wischte sie mit einem Geschirrtuch ab und machte sie auf. Auf der Suche nach dem Bad öffnete er eine Tür und sah im Schlafzimmer zwei jüngere Gäste selbstversunken vor dem verspiegelten Schrank stehen. Die beiden schauten nicht in den Spiegel, sie küßten sich so zart, so anders, daß es wohl ihr erster Kuß sein mußte. Die nächste Tür war die richtige.

Als er mit dem Bier in der Hand wieder aus dem Bad kam, war es still in der Wohnung geworden; nur ein zorniger junger Mann schrie: »Na, irgendwer muß ihn doch eingeladen haben, oder?«

»Ja … Wer hat ihm bloß von der Party erzählt?«

»Nimmt nicht mal den Hut ab!«

»Ist er high? Oder stumm?«

»Und wer zum Teufel ist das?« Eine junge Stimme.

Ein finster dreinblickender junger Mann stand in der Tür zum Wohnzimmer.

»Was ist?« fragte Rickie.

Der Junge zuckte die Achseln: »Es hat geklingelt, und dann war dieser Typ da …« Er zeigte auf jemanden.

Verblüfft erkannte Rickie Willi Biber. Der Mann stand mitten im Wohnzimmer, in seinem üblichen Aufzug: dunkle Hose, alte Arbeitsjacke, grauer Schlapphut.

Rickie rief: »Willi!«

Trottelig, wie er war, antwortete Willi mit einem »Huhuu!«, hob die Hand, den Zeigefinger ausgestreckt, und zeigte auf Rickie. Ein Gruß oder ein Vorwurf?

»Du kennst ihn, Rickie?« fragte jemand.

»Gesehen hab ich ihn schon mal, mehr nicht. Bei mir im Viertel«, erwiderte er, vorsichtig mit jedem Wort, wie so oft, wenn die Drinks bei ihm Wirkung zeigten.

»Hast du ihn eingeladen?«

»Natürlich nicht!« Laut und fest. »Mein Ehrenwort.«

»Kommt schon, Jungs, regt euch wieder ab.« Das war Philipp. »Amüsiert euch weiter!«

»Der Kerl macht nur Ärger!« Eine neue Stimme. »Hab ihn im Small g gesehen. Der Typ haßt uns!« Schwule, meinte er.

Philipp ging zu dem unerwünschten Gast hinüber. »Hör mal, Willi, wir alle wären froh, wenn du gehen würdest. In Ordnung? Soll ich dir ein Taxi rufen?«

»Jaa!« rief jemand. »Ein Taxi!«

»Es hat geklingelt, also hab ich aufgemacht«, warf jemand zur Rechtfertigung ein. »Soll ich denn jeden erst durchchecken, der –«

Willi Biber drehte sich langsam einmal um die eigene Achse, als wolle er sich jedes einzelne Gesicht einprägen. Womöglich suchte er auch nach einem Bekannten unter dem Dutzend Männer im Raum. Seine grauen Augen waren ausdruckslos, er wirkte wie betäubt. Auf einmal breitete er die Arme aus, streckte die Fäuste nach oben und rief: »Ihr Schwuchteln!«

Brüllendes Gelächter, verhaltener Beifall. »Du uns auch!«

»Okay, ich kenne den Typ – raus mit ihm!« sagte ein kleiner Dunkelhaariger und stand auf. Er rückte vor wie ein Ringer, packte Willi an den Ellbogen und schob ihn zur Tür. Ein paar Leute jubelten: »Eins zu null für dich, Ernst!«

Andere halfen ihm, sie trugen Willi, einer hielt die Tür auf.

»Juhuu!«

Weinflaschen kreisten, die Leute nahmen wieder Platz, entspannten sich, lächelten. Philipp setzte Wasser für Wiener Würstchen und Spaghetti auf.

Als Ernst mit den Helfern zurückkam, empfing sie tosender Beifall.

»Ein Taxi?«

»Nee, der durfte zu Fuß gehen!«

»Falls es wieder klingelt – nicht aufmachen!«

Rickie hatte sich eine Schürze umgebunden und half Philipp in der engen Küche. Ihm war, als wäre er plötzlich erwacht, nach einer halben Stunde ohne Bewußtsein, dabei war er die ganze Zeit auf den Beinen gewesen. Inzwischen war die Wohnung menschenleer, bis auf Philipp und einen Blonden, von dem er noch nicht einmal den Namen wußte. Philipp verteilte gerade sorgfältig Messer, Gabeln und Löffel auf ihre Fächer in der Besteckschublade.

»Also, ich gehe dann mal!« verkündete der große Blonde und schlang sich einen langen Seidenschal um den Hals.

»In Ordnung, Paul. Und nochmals danke für deine Hilfe«, sagte Philipp.

»Bitte schön.« Paul und Philipp küßten sich flüchtig auf die Wange. »Man sieht sich.« Dann war Paul weg.

Philipp lächelte Rickie zu; er sah anders aus, jünger.

»Los, gehen wir, hier sind wir fertig.«

»Stimmt.« Rickie nahm die Schürze ab. Sogar die Aschenbecher hatten sie eingesammelt und ausgewaschen.

Philipp wand sich schüchtern: »Ich – hätte gern, daß du über Nacht bleibst, Rick. Ja?«

Rickie bekam vor Staunen den Mund nicht zu: »Ich?« Er grinste. »Seh ich so besoffen aus?«

»Nein, ganz und gar nicht.«

Philipp auch nicht, als er Rickie in die Augen schaute. Irgendwo tief im Innern war Rickie geschmeichelt: Philipp war höchstens dreiundzwanzig, sah vielleicht nicht besonders gut, doch sicher auch nicht schlecht aus. Vor allem aber war er jung. Und Jugend war kostbar, weil vergänglich. »Sehr freundlich von dir«, sagte Rickie. »Weißt du, ich –«

Philipp unterbrach ihn, als Rickie zögerte: »Ich weiß. Du denkst noch an Petey. Wir alle wissen das. Ist völlig normal. War ein besonders netter Junge, der Petey.«

»Allerdings.« Rickie fing an, ernsthaft über die Einladung nachzudenken. Aber nein – wieder fiel ihm sein Alter ein, sein wenig attraktiver Bauch, der nicht nur von der Operation stammte, sondern den er eben einfach hatte, weil er ein bißchen beleibt war, weil er etwas Weiches an sich hatte, sich auch gern mal etwas gönnte. Dann war da noch etwas anderes …

»Wir zwei … Na ja, wir versuchen halt beide, jemanden zu vergessen, wie Cole Porter das sagt, in –«

»›It’s All Right with Me‹«, fuhr Rickie für ihn fort. Sofort mußte er lachen, aber nur leise. »Komisch. Der Song, meine ich.«

»Rickie …« Philipp schüttelte den Kopf. »Dir ist gar nicht klar, daß die Leute dich mögen. Sehr sogar, weißt du? Na ja, ich sehe schon, du weißt es nicht.« Er sah zu Boden.

Klar, die Leute mochten ihn, weil er für sie der gute alte Onkel war, der ihnen bereitwillig hundert Franken lieh, ohne sie zurückzufordern. Der ihnen zuhörte, wenn sie Sorgen hatten, noch einen Drink einschenkte, ihnen ein Bett anbot, wenn es ihnen schlechtging – Rickie hatte sogar in seinem Atelier ein Bett stehen. Das alles hieß nicht, daß er ein Adonis war. Er richtete sich gerade auf, zog den Schlips fest. »Hmm, tja«, brummte er, ohne den anderen anzusehen, »ich muß jetzt gehen. Könntest du mir wohl ein Taxi rufen, mein Lieber?«

»Quatsch, ich fahr dich!«

Philipp bestand darauf, ließ sich nicht davon abbringen – sein Wagen stehe gleich unten in der Garage. Also fuhren Rickie und Lulu im Lift mit ihm nach unten. Philipp öffnete die Garagentür und fuhr das Auto die steile Rampe zur Straße hinauf. Die Tür schloß sich automatisch hinter ihm.

Rickie mußte Philipp lotsen; der andere war zwar schon einmal in seiner Wohnung gewesen, erinnerte sich aber nicht mehr genau, wie er fahren mußte. Er parkte am Bordstein und stellte das Licht aus.

»Bekomm ich noch ein Betthupferl?«

Rickie wußte, was das bedeutete, aber er konnte kaum nein sagen, denn morgen war Samstag. »Natürlich.«

Die Stufen hinauf, die Schlüssel.

Er goß zwei kleine Whiskys ein, pur, Chivas Regal, wie Philipp gewollt hatte. »Prost«, sagte Rickie.

»Prost.« Philipp saß neben ihm auf dem breiten, weißen, bequemen Sofa mit den sauber bezogenen Polstern, in denen man stilvoll versank.

»Ja, dein Freund ist äußerst attraktiv.« Philipp betrachtete die Fotos an den Wänden. »Was hat er gemacht? Beruflich, mein ich? Oder war er noch in der Ausbildung?«

Rickie seufzte. »Petey hat Photographie studiert, an der Hochschule hier. Und auch alles mögliche andere, Literatur, Englisch, europäische Geschichte. Ach, ihn hat so vieles interessiert!« Auf einmal war er lauter geworden, deshalb nahm er sich zurück. »Ich bin sicher, er hätte bald gewußt, was er werden wollte – nächstes Jahr schon. Vielleicht Photograph. Er war ja erst zwanzig.«

»Wie lang ist das her, daß er – gestorben ist?«

»Erstochen wurde. Sechs, sieben Monate.« Rickie nahm einen Schluck. »Zwölfter Januar.«

»Nicht so lang.«

»Nein.«