9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

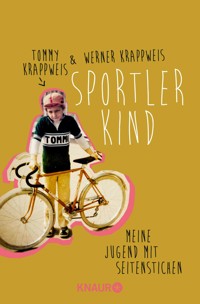

»Mein Urgroßvater war ein begeisterter Radfahrer und besaß das größte Fahrradgeschäft in Bayern. Seine Tochter – meine Oma – lief noch im hohen Alter mit dem Schäferhund um die Wette, unterstützt von Krücken und dem Durchhaltevermögen aus zwei Weltkriegen. Ihr Sohn – mein Vater – fuhr Radrennen mit geplatztem Blinddarm, ging Langlaufen mit abgerissenem Bizeps und Joggen mit gebrochenen Rippen. Sein Sohn – ich – wollte einfach nur Lego spielen…«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 256

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Tommy Krappweis / Werner Krappweis

SPORTLERKIND

Meine Jugend mit Seitenstechen

Knaur e-books

Über dieses Buch

»Mein Urgroßvater war ein begeisterter Radfahrer und besaß das größte Fahrradgeschäft in Bayern. Seine Tochter – meine Oma – lief noch im hohen Alter mit unserem Schäferhund um die Wette. Unterstützt von zwei Krücken und dem Durchhaltevermögen aus zwei überstandenen Weltkriegen. Ihr Sohn – mein Vater – fuhr Radrennen mit geplatztem Blinddarm, ging Langlaufen mit abgerissenem Bizeps und Joggen mit gebrochenen Rippen. Sein Sohn – ich – wollte einfach nur Lego spielen …«

Die urkomische Geschichte eines sportbegeisterten Vaters und seines wettkampfmüden Sohnes.

Inhaltsübersicht

Vorwort von Tommy Krappweis

Am Anfang eines Buches mit SO einem Titel muss natürlich erst einmal die übliche Zurückruderei plaziert werden. Man will ja nicht als jemand dastehen, der »gegen Sport« ist oder »für ungesunden Lebenswandel«. Da aber sowieso jedem klar sein dürfte, dass Bewegung grundsätzlich etwas Gutes und Sport nichts Schlechtes ist, spare ich mir hier wortreiche Erklärungen. In diesem Buch geht es um etwas anderes. Ich möchte Ihnen gerne erzählen, wie ich es trotz meines Vaters schaffte, kein Leistungssportler zu werden. Und glauben Sie mir, das war nicht einfach. Oft genug aber das genaue Gegenteil …

Vorwort von Tommys Vater Werner Krappweis

Es ist so schade, dass mein Sohn nie die Freuden des Leistungssports für sich entdeckt hat. Ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass er ein ganz großer Sportler geworden wäre. Und dann hätte er sicher auch den gleichen Spaß daran entwickelt wie sein Vater. Ich möchte Ihnen, liebe Leser, in meinen Kapiteln ein bisschen was von der Begeisterung vermitteln, die ich seit meiner frühesten Jugend insbesondere für den Radsport empfinde. Und natürlich will ich all denen einen gesunden Gegenpol zu dem Genörgel meines Sohnes Tommy bieten, die über seine Verweigerungshaltung nur den Kopf schütteln können – genau wie ich. Und zwar bis heute …

Kurz überschlagen

Von Tommy Krappweis

Meine früheste Erinnerung an etwas, das mit dem Sportwahn meines Vaters Werner Krappweis zusammenhängt, könnte man durchaus als eine Art Initialtrauma deuten.

Laut übereinstimmenden Berichten meiner Eltern trug es sich direkt nach einem Radrennen zu, das mein Vater natürlich wieder einmal gewonnen hatte. Etwas anderes ließ er zu dieser Zeit einfach nicht zu.

Werner Krappweis war damals bereits über ein Dutzend Mal Bayerischer Meister in allen möglichen Rennraddisziplinen gewesen. Er hatte die Deutsche Meisterschaft zwei Mal gewonnen und war nur deswegen kein Berufsrennfahrer geworden, weil ihm dazu schlicht das Geld gefehlt hatte. In der Anfangszeit von Werners Radsportkarriere Mitte der fünfziger Jahre lockten selten Preisgelder, sondern eher pragmatisch gewählte Sachpreise wie Kleidung in unverkäuflichen Größen oder die Reste einer Überproduktion Plockwurst. Wollte man also nicht in Klamotten herumlaufen, die wirkten, als hätte sie der Blindenhund per Klopfzeichen ausgewählt, und fühlte man sich nicht in der Lage, wochenlang von Salami und einem Sack Bucheckern zu leben, musste man einer geregelten Arbeit nachgehen. Also hatte sich mein Vater dazu entschlossen, eine Lehre als Mechaniker anzutreten und stattdessen alles zu gewinnen, was man als sogenannter Amateur gewinnen konnte. Exakt das tat er dann auch, und zwar jahrzehntelang.

So auch an diesem Tag Anfang der siebziger Jahre, inzwischen bereits mit Ehefrau Karin und dem etwa zweijährigen Sohn Tommy. Den Namen habe ich dem Spitznamen meines Onkels Bernd Krappweis zu verdanken. Der wurde seit seiner Jugend nämlich immer »Tommy« gerufen. Da zur Zeit meiner Geburt aber kein Standesamt bereit gewesen wäre, ein Kind mit dieser unchristlichen, amerikanisierten Kurzform zu taufen, blieb meinen Eltern nichts anderes übrig, als mich nach dem ungläubigen Thomas zu benennen und diesen Namen dann konsequent mit »Tommy« abzukürzen.

Und dieser Tommy lag nun also im Zielbereich irgendeines Radrennens im bayerischen Voralpenraum friedlich in seinem damals schon zwanzig Jahre alten Kinderwagen mit den großen Speichenrädern und einer Federung aus verstellbaren Lederriemen, in dem schon seine Mutter gelegen hatte.

Der kleine Bub wurde jäh geweckt vom Jubel der Umstehenden, als sein Vater Werner Krappweis mit einem Vorsprung von mehr als einer Runde als unangefochtener Sieger durchs Ziel raste und triumphierend beide Arme in die Luft reckte. Auch seine junge Frau Karin klatschte begeistert, bis der Sieger direkt vor ihr haltmachte, sie filmreif umarmte und dann zum Jubel der Anwesenden seinen kleinen Sohn hochhob, als wäre er der König der Löwen. Was wohl in dem Moment auch irgendwie zutraf.

Nun wäre mein Vater nicht mein Vater, wenn er da nicht noch eins draufsetzen würde – und zwar mich kurzerhand vor sich auf den Lenker. Bevor meine Mutter völlig zu Recht protestieren konnte, war er schon losgespurtet – sein zweijähriges Kind mit einer Hand sicher stabilisierend. Seiner Ehefrau war klar: Werner würde seinen kleinen Tommy mitnehmen aufs Siegertreppchen und niemand würde ihn aufhalten. Wer weiß, vielleicht wollte er mir möglichst früh ein Gefühl für die Hochstimmung dort oben vermitteln. Und warum auf dem Rennrad? Nun, vielleicht hatte er einfach keine Lust, mit mir auf dem Arm in diesen typischen Rennradschuhen bis zur Siegerehrung zu staksen, und der Zeitverlust durch Wechsel in sicheres Schuhwerk war in dem Moment wohl nicht tolerierbar. Außerdem: Warum zu Fuß gehen, wenn man auch fahren kann? Auf einem Rennrad. Mit einem zweijährigen Kind auf dem Lenker. So weit, so typisch.

Ich weiß nicht, ob ich mich wirklich an damals erinnere oder ob diese Geschichte in meiner Familie schon so oft erzählt wurde, dass ich nun glaube, alles vor mir zu sehen. Aber dieser Schmerz im Fuß, der Ruck … dann dieses seltsame Gefühl der plötzlichen Schwerelosigkeit, das Verschwimmen von allem, was mich umgab, und der seltsam spät verspürte Schreck … irgendwie fühlt es sich auch jetzt, wo ich es niederschreibe, sehr unmittelbar und real an.

Wenige Meter vor dem Siegertreppchen war ich wohl mit einem meiner Beinchen zu tief geraten und mein Fuß geriet in die Speichen des Vorderrads. Dieses blockierte augenblicklich, und so überschlug ich mich gemeinsam mit meinem Vater und dem Rennrad vornüber. Mein Fuß flog Gott sei Dank mit mir, nur der Schuh verblieb zwischen Reifen und Gabel.

Ob mein Vater nun dem Gesetz der Physik oder einem heroischen wie unterbewussten Reflex folgte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall krümmte sich mein Vater im Flug um mich wie ein schützender Kokon. Darum landete er auch ultrahart auf dem Rücken, während ich ganz weich und wohlbehalten auf seinem Bauch zu liegen kam. Geistesgegenwärtig trat mein Vater augenblicklich das Rennrad heftig aus dem Weg, bevor es auf mich fallen und schwer verletzen konnte. Bis heute bin ich ihm dankbar, dass er sich in diesem Moment für mich und gegen die Unversehrtheit seines Rennrads entschied.

Der Aufprall nahm meinem Vater die Luft zum Atmen, und die Schmerzen waren laut eigener Aussage »bru-tal«. Aber nachdem ihn inzwischen eine große Menge Menschen aus unzähligen Augenpaaren anstarrte wie ein einziger Organismus, blieb ihm nichts anderes übrig, als möglichst sportlich federnd aufzustehen. Zum Zeichen, dass alles völlig okay war, warf Werner Krappweis seinen immer noch schockgefrorenen Sohn locker-flockig in die Luft, fing ihn galant auf und überspielte den stechenden Schmerz mit einem leicht hustend klingenden Auflachen. Dann schlenderte er so entspannt durch die sich bildende Gasse hindurch, wie das durch die steifen Rennradschuhe und die irrwitzige Pein bei jedem Atemzug irgend möglich war, und erklomm betont leichtfüßig das Siegertreppchen bis ganz nach oben auf die Nummer eins.

Als einer der Schiedsrichter ihm die Medaille umhängen wollte, streckte er diese stattdessen dem kleinen Tommy zu, der somit seine erste von drei völlig unverdienten Sportauszeichnungen erhielt und begreiflicherweise überhaupt nicht wusste, was er von alldem zu halten hatte.

Wenn ich ehrlich bin, weiß ich es eigentlich bis heute nicht. Und es herauszufinden war einer der Beweggründe, dieses Buch zu schreiben. Ich bin selbst schon ganz gespannt …

Der Anfang

Von Werner Krappweis

Als ich im Kriegsjahr 1941 in München zur Welt kam, wurden mir die Radsportgene sicherlich bereits in die Wiege gelegt. Mein Großvater, der Vater meiner Mutter, war begeisterter Radrennfahrer gewesen, und ich bewunderte schon als kleines Kind seine schönen Siegerpokale aus Zinn und Glas, die auf einem umlaufenden Sims im Wohnzimmer standen. Schon damals dachte ich mir: »So soll es bei mir zu Hause auch einmal aussehen.«

Rückblickend kann ich sagen, ich habe mir diesen Wunsch übererfüllt: Als ich meiner heutigen Ehefrau Renate vorschlug, bei mir einzuziehen, war eine ihrer Bedingungen, dass ich mich von mindestens fünfzig der unansehnlichsten Pokalen trennen müsse. Damals war ich zunächst schockiert, denn ich konnte mir ein Leben ohne diese Trophäen kaum vorstellen. Heute muss ich zugeben, dass es mit den verbleibenden etwa hundertfünfzig Siegerpötten nahezu identisch lebt.

Dass meine liebe Renate eines frühen Morgens die Pokale mitsamt der marmornen Sockel ausgerechnet in Müllsäcke packte und diese der Belastung ausgerechnet im Treppenhaus nachgaben, sorgte für eine recht einzigartige, gold- und silberglänzende sowie ohrenbetäubend lärmende Kaskade vom achten Stock bis hinunter ins Erdgeschoss. Der Hausmeister schwört, er hätte heute noch ein Klingeln im Ohr, aber hier dürfte es sich um den berufstypischen Hang zur Übertreibung bei Lärmbelästigung handeln.

Zurück zu meinem Großvater: Der hatte früher in der Westendstraße in München das größte Fahrradgeschäft der Stadt. Außerdem war er einer der ersten Münchner, der ein Auto besaß, mit dem er auch oft Radrennen begleitete. Dazu war er Gründungsmitglied des hiesigen Radrennclubs RRC 02, der heute noch existiert.

Ich selber kannte meinen Großvater allerdings eher als einen liebevollen alten Herrn, der in einem kleinen, ebenerdigen Zimmerchen in der Bergmannstraße Nähmaschinen reparierte.

Erst viel später erfuhr ich von meiner Mutter, dass er schon mit achtundvierzig Jahren sein Geschäft für eine ansehnliche Summe Goldmark verkauft hatte. Seine beiden Töchter hatten weder Interesse gehabt, in dem Fahrradgeschäft zu arbeiten, noch es zu übernehmen.

Mit dem Geld wäre er bestimmt bis an sein Lebensende gut ausgekommen, hätte er nicht einen großen Teil seinem besten Freund für eine Geschäftsgründung geliehen. Das Unternehmen des Freunds aber ging vor die Hunde, und mein Großvater bekam sein Geld nie mehr zurück. Somit verdiente er sich seinen Lebensabend sehr kläglich in dem erwähnten Kämmerchen durch Reparaturen von Nähmaschinen, bis an sein Lebensende.

Da meine Eltern kein Auto besaßen, wurden in unserer Familie schon immer alle Fahrten notgedrungen mit dem Rad erledigt.

Ich erinnere mich noch gut an einen Urlaub, den wir in einer kleinen Pension am Fuß des Wendelsteins verbrachten. Auch dort waren wir natürlich mit dem Fahrrad angereist. Ich hatte ein Damenfahrrad, bei dem der Sattel mittels einer Rohrschelle am Sattelrohr befestigt werden musste, da mir der Rahmen viel zu hoch war. Mein zweieinhalb Jahre älterer Bruder besaß jedoch ein sehr schönes Rad der Marke Adler, das er von unserem Opa geerbt hatte. Dieses Prunkstück hatte im Tretlager bereits eine Dreigangschaltung! Meine Mutter hatte ebenfalls ein hochwertiges Damenrad, das auch aus dem Geschäft ihres Vaters stammte.

Mein Vater dagegen fuhr mit einem alten, klapprigen Herrenrad und wollte auch gar kein anderes. Er war seit jeher der Meinung, dass ein Fahrrad nur dazu da war, um von A nach B zu kommen und von dort möglichst auch wieder zurück nach A. Wenn ich meinen Sohn Tommy heute reden höre, kommt mir vieles recht bekannt vor. Auch er kann sich bis heute nicht an der Schönheit eines perfekten, technisch einwandfreien Fahrrads erfreuen. Im Gegenteil, je klappriger und unpraktischer, desto besser. Dass nur ja keiner auf die Idee käme, er würde das Radfahren aus Freude betreiben. Ganz genau wie mein Vater Hans Krappweis …

Auf vier Fahrrädern und mit dem Gepäck auf den Gepäckträgern verzurrt fuhren wir also in den Urlaub ins Gebirge. Als Fotoapparat hatten wir eine sogenannte Agfa-Box dabei, einen ziemlich großen, braunen, eckigen Blechkasten mit nichts drin.

Das Ding erwies sich auch als nahezu unzerstörbar. Mehrfach fiel es uns herunter, schlug auf der Straße, auf felsigen Gebirgswegen oder auf dem Kopfsteinpflaster auf, aber nichts davon beeinträchtigte die zugegeben recht rudimentäre Funktion des Kästchens. Einmal kugelte mir die »Kamera« bestimmt hundert Meter den Berg hinunter. Als sie mein Vater mit viel Mühe wieder geborgen hatte, war sie zwar etwas verbeult, aber nach wie vor absolut funktionsfähig. Somit entsprach sie in ihrer Unverwüstlichkeit auch der damaligen Generation. Wir alle waren Schlimmeres gewohnt und mussten auch unter den härtesten Bedingungen noch »funktionieren«.

Auf dem Rückweg nach Hause ereignete sich allerdings ein folgenschweres Unglück, an das ich mich noch sehr gut erinnern kann: Mein Bruder Bernd fuhr mit seinem tollen Adler-Rad voraus den Berg hinunter über eine steile Schotterstraße. Wahrscheinlich hatte er vor einer Kurve zu stark die vordere Bremse gezogen, das Vorderrad blockierte, er überschlug sich, und als wir an der Stelle ankamen, lag er bewusstlos vor uns mitten auf der Straße.

Ein Krankenwagen brachte meinen Bruder nach Fischbachau ins Krankenhaus. Noch während des Transports kam Bernd wieder zu sich, bevor man ihm im Hospital dann die klaffende Wunde am Kinn zunähte. Kaum war der Faden an den beiden Enden gekappt, saßen wir auch schon wieder auf unseren vier Rädern und fuhren nach Hause. Ganz spurlos ging das Erlebnis aber nicht an meinem Bruder vorbei: Ziemlich sicher rührt von diesem Unfall seine lebenslange Hemmung, bei Radrennen bergab die Bremsen loszulassen, was ihn immer wieder kostbare Sekunden und Punkte und somit die Chance auf einen Sieg kostete. Wer könnte ihm das verdenken …

Vor jedem Ausflug zur Verwandtschaft wurden die Räder sauber geputzt und geölt und von meinem Vater soweit notwendig repariert. Sein ganzes Werkzeug bestand jedoch nur aus einer alten Kombizange, mit der er alle Reparaturen durchführte. Sogar die Laufräder versuchte er mit der Zange zu zentrieren. Das führte aber leider nur dazu, dass der Seitenschlag noch schlimmer wurde, aber dafür die Speichennippel bald so abgenudelt waren, dass das Rad nie wieder zentriert werden konnte.

So kam es also, dass ich im Alter von neun Jahren mit dem erwähnten Fahrrad in drei Tagen die zweihundert Kilometer von München nach Höchstadt a.d. Aisch in Urlaub fuhr.

Am Eichstätter Berg mussten wir unsere schwer bepackten Räder schieben, weil mein Vater befürchtete, wir würden sonst »die Kette zu sehr ausdehnen«. Er duldete hierbei keine Diskussion, vielleicht weil er insgeheim wusste, dass er diese von der puren Faktenlage her kaum für sich entscheiden könnte.

Ich vermutete schon damals, dass er sich am Berg nicht von seinen zwei kleinen Söhnen abhängen lassen wollte, aber beweisen kann ich es natürlich nicht. Vielleicht hatte er auch nur Angst, dass ihm im Falle einer Kettendehnung seine mitgebrachte Kombizange kaum nützen würde.

In den zwei Wochen, die wir im Urlaub bei den Großeltern waren, fuhren wir, sehr zum Leidwesen unserer Oma, den ganzen Tag mit unsern Rädern durch die Gegend. Zum Leidwesen deshalb, weil uns die Oma bei der Ankunft immer auf die Waage stellte und dann alles daransetzte, uns während des Aufenthalts ein paar Kilo auf die Rippen zu bringen. Obwohl sie jeden Tag für ein ganzes Regiment kochte und wir aßen wie die tollwütigen Scheunendrescher, schaffte sie es kein einziges Mal.

Bei dem Training, das ich als Kind schon hatte, war es kaum verwunderlich, dass ich mit dem Fahrrad auch unter meinen Freunden immer der Schnellste und vor allem der mit der größten Ausdauer war.

Nun hatte mein älterer Bruder Bernd einen Schulfreund, den Sachsberger Hugo, der Mitglied beim Radsportverein RV Sturmvogel war. Er fuhr sogar schon bei Radrennen mit und versuchte meinen Bruder ständig zu überreden, ebenfalls dem Verein beizutreten.

Das war aber gar nicht so einfach, da es unser Vater streng verboten hatte! Er war der festen Meinung, Leistungssport sei ungesund, man ruiniere sich damit die Gesundheit und das Herz würde ob der unmenschlichen Anstrengung im Leib explodieren. Auch hier argwöhnten wir natürlich, dass es wohl eher daran läge, dass er selbst nicht zu den sportlichsten Menschen gehörte. Vieles deutete darauf hin, dass er früher durchaus darunter gelitten hatte, bis er wohl irgendwann beschloss, dass Sport nicht nur überbewertet, sondern eben auch gefährlich sei, und ein Leben ohne Leibesertüchtigung selbiges entschieden verlängerte. Somit war er nur um unser Wohl bemüht, wenn er jegliche Tendenzen seiner Söhne in Richtung Leistungssport energisch unterband.

Mit siebzehn Jahren wurde mein Bruder ohne Erlaubnis seines Vaters dann doch Mitglied beim RV Sturmvogel und fuhr heimlich die Vereinsrennen mit. Unsere Mutter Maria Krappweis wusste allerdings Bescheid und unterstützte uns, wo es nur ging. Sie selbst war zwar nie Leistungssportlerin gewesen, aber trotz allem eine Art »Bewegungsfanatikerin«. Bewegung an der frrrischen Luft – das »r« dabei saftig in der Kehle gerollt – war für unsere »Mu« ein Quell der unerschöpflichen Energie. So konnte nichts und niemand diese durch zwei Weltkriege gestählte Dame aufhalten, wenn sie sich in den Kopf gesetzt hatte, spazieren zu gehen. Mein Sohn Tommy erinnert sich noch heute an einen winterlichen Spaziergang mit seiner Mu-Oma, bei dem der Wind ihnen den Schnee wie Reißzwecken ins Gesicht schmetterte. Dabei mussten sie sich mehr als einmal an Bäumen und Laternenpfählen festhalten und orientieren, um sich nicht zu verlaufen oder plötzlich direkt auf die Straße zwischen die sich langsam auf der glatten Fahrbahn drehenden Autos zu geraten. Trotzdem setzte meine Mutter den Spaziergang fort und brachte unseren kleinen Sohn zwei Stunden später rotgesichtig und verängstigt, aber dennoch relativ wohlbehalten zu uns nach Hause zurück.

Bestimmt wird mein Sohn Tommy noch auf die Mu-Oma zu sprechen kommen, denn er hat da noch das eine oder andere Abhärtungstrauma zu bewältigen.

Da Radfahren zu 99 Prozent an der frischen Luft stattfindet und wir dadurch außerdem eine Beschäftigung hatten, die uns davon abhielt, Blindgänger zu sammeln und diese in einem der vielen Bombenkrater zum Pläsier unserer Freunde in die Luft zu jagen, war unsere Mutter uneingeschränkt für eine Mitgliedschaft beim RV Sturmvogel.

Als mein Bruder noch in der Schule war, konnte er unbemerkt am Nachmittag trainieren, wenn unser Vater noch in der Arbeit war. Und als ich mit vierzehn Jahren als Automechaniker bei Mercedes in die Lehre kam und in der Woche 7 DM verdiente, war für mich ganz klar: Jetzt kaufe ich mir auch so schnell wie möglich ein Rennrad!

Da sich der ehemalige Mechaniker meines Großvaters nach dem Verkauf des Geschäfts mit einem kleinen Fahrradladen in der Münchner Hackenstraße selbständig gemacht hatte, ging ich natürlich gleich zu ihm.

Und dieser Herr Merkel besorgte mir für 125 DM tatsächlich in kürzester Zeit ein rotes Rennrad der Marke Girardengo. Ab sofort zahlte ich dieses pünktlich jeden Monat mit 25 DM ab.

Natürlich trat ich sofort ebenfalls dem RV Sturmvogel bei und konnte es kaum erwarten, mit fünfzehn Jahren endlich die Lizenz zu lösen, um so auch an Radrennen teilnehmen zu dürfen.

Mein Vater ahnte von alldem nichts …

… bis zu dem Tag, an dem ich die Oberbayerische Jugendmeisterschaft gewann – nur ein Jahr nach meiner Anmeldung. Ein Arbeitskollege meines Vaters hatte von meinem Sieg in der Zeitung gelesen und gratulierte nun dem Hans Krappweis ganz herzlich zu seinem erfolgreichen Jugendsportler!

Als er am Abend von der Arbeit nach Hause kam, stellte er uns beide sofort zur Rede. Er war wütend, und es war klar, dass wir nun auch keine Ausflüchte mehr erfinden konnten. Schließlich gab es im weiten Umkreis sonst niemanden mit dem seltenen Nachnamen Krappweis, und der stand nun mal schwarz auf weiß in der Zeitung. Unser Vater war leider ein recht strenger und nicht sonderlich zimperlicher Mann, zwar meistens eher still und das völlige Gegenteil unserer aktiven und umtriebigen Mutter. Aber wenn ihn der Furor packte, war es ratsam, sofort das Weite zu suchen. Dazu war es jetzt aber zu spät. Also schluckte ich, trat vor ihn hin und sagte ganz beherzt: »Papi, das war ich.«

Es dauerte einige Sekunden, die sich endlos zu strecken schienen, und schon duckte ich mich unwillkürlich vor dem zu erwartenden Donnerwetter oder einer saftigen Ohrfeige …

Doch dann nickte mein Vater nur leicht, sagte: »Gratuliere«, wendete sich ab und setzte sich in seinen Ohrensessel, wo er hinter der Zeitung verschwand.

Wir standen einen Moment lang da, fassungslos und erleichtert zugleich. Aber wir hatten beide sehr deutlich bemerkt, dass er tatsächlich stolz war auf seinen erfolgreichen jüngeren Sohn!

Von diesem Moment an konnten wir ganz ohne Heimlichtuerei jedes Wochenende an den öffentlichen Rennen teilnehmen. Und obwohl wir wussten, dass unser Vater das alles nicht ausdrücklich gutheißen konnte, war es doch jedes Mal schön, diese minimale Gefühlsregung in seinem Gesicht zu erkennen, wenn wir wieder mit einer Siegesmeldung nach Hause kamen.

Die Erkenntnis

Von Tommy Krappweis

Es war wieder einmal so weit: In der Schule standen die Bundesjugendspiele an. Einmal pro Jahr schickte man uns entweder in den Regen oder in die sengende Sonne, um dort unter Aufsicht zu beweisen, was wir doch alle für Sportskanonen waren.

Als mein Vater Werner Krappweis Wind davon bekam, sah ich kurz ein hoffnungsvolles Glimmen in seinen Augen …, das in der Sekunde erstarb, als er an meiner betont unmotivierten Gesamterscheinung hinauf- und hinunterblickte. Mit einem leisen Seufzen drehte er sich weg, nahm eine Gabel zur Hand und drückte damit die bampfigen Reste einer bräunlichen Banane in sein Hochleistungsmüsli.

Ein paar Worte zu dieser ganz besonderen Frucht: Laut Werner Krappweis war die Banane extra dazu geschaffen, um als Trainingsnahrung für Radfahrer zu dienen: Sie brachte ihre eigene Verpackung mit, passte perfekt in die Gesäßtaschen eines Renntrikots und lieferte alle Nährstoffe, die man als Leistungssportler brauchte.

Für mich war die Banane vorrangig dazu geschaffen, mich zum Hochwürgen dessen zu animieren, was ich zuletzt zu mir genommen hatte. Der Geruch, die bräunlichen Stellen, die seltsamen Fäden entlang der Frucht, die sämige Konsistenz – es gibt nichts an Bananen, was ich nicht aus tiefstem Herzen verabscheue. Ich erinnere mich bis heute an den Schreckensmoment, als ich zum Abschluss der Fachoberschule für Gestaltung eine Bleistiftzeichnung anfertigen sollte. Die Aufgabe lautete: »Zeichnen Sie eine Banane in den verschiedenen Stadien des Gegessenwerdens«. Nachdem ich aus meiner Ohnmacht erwacht war, quetschte ich meine gesammelte Verachtung für die gelbbraune Höllenfrucht und all die dadurch entstandene Übelkeit durch den Bleistift und verteilte alles in wütend-verzweifelten Strichen auf dem Papier. Dies wurde benotet mit einer 1+ und dem Vermerk des Lehrers Heininger, man würde sehr deutlich spüren, dass ich kein Bananenfreund sei. Welch Untertreibung.

Da mich der Gedanke an Bananen unweigerlich zu diesen Momenten trägt, in denen mein Vater seine ach so tolle Sportlernahrung aus dem Trikot fischte, um sie dann mit einer Gabel in seinem Müsli zu zerquetschen, argwöhne ich, dass er somit auch an diesem Trauma entscheidend mitschuldig ist … gottismirschlecht …

Nun denn, schon damals war uns allen klar, dass die sogenannte »Siegerurkunde« jedem winkte, der es schaffte, bei allen Disziplinen körperlich anwesend zu sein. Die Ehrenurkunde bekam nur, wer tatsächlich so etwas wie eine Leistung zeigte.

Doch es gab da noch jemanden, dessen ungebremste Sportbegeisterung es fast mit der meines Vaters aufnehmen konnte. Unser immer hoffnungsfroher und ungebrochen motivierter Sportlehrer Herr Haffke hatte schon frühzeitig sein Bestes gegeben, um uns für das Großereignis zu trainieren. Wir waren also ein paarmal ungelenk in den Sand gehopst oder in eine Weichbodenmatte geplumpst, wuchteten einmal Eisenkugeln in alle Himmelrichtungen und rannten danach auf der Aschenbahn gegeneinander um das beste Seitenstechen.

Ich hasste jede Sekunde davon, denn ich hatte überhaupt kein Interesse, mich mit irgendwem in diesen Disziplinen zu messen und erst recht keins an diesen windigen Zetteln, die man uns als sogenannte Urkunden anpries. Ich wusste, dass ich ein schlechter Läufer war, konnte zwar gut springen – aber eben nicht, wenn ich sollte –, und beim Kugelstoßen schaute ich mir via Gehirn-TV immer selbst dabei zu, wie doof ich währenddessen aussah. Kurzum: Ich hasste es.

Trotzdem bin ich dem Initiator der Bundesjugendspiele zu Dank verpflichtet, denn ich verdanke ihm mein erstes nennenswertes Freiheitsgefühl, und das kam so:

Es war also während meiner siebten Klasse Realschule, als es mal wieder Zeit war für die Bundesjugendspiele, und zwar mal wieder für die heiße, prall-sonnige Version davon. Einen Tag lang würden wir uns also schatten- und wasserlos über den aufgeheizten Sportplatz quälen, um denen, die immer bei allem gewannen, zuzusehen, wie sie immer bei allem gewannen. Hurra.

Beim Weitsprung sprang ich sauweit, hatte aber die Markierung übertreten. Beim Hochsprung wollte mir der elende Fosbury-Flop nicht gelingen, und ich sprang vermittels des Scherensprungs über die ersten vier Höhen, bevor ich bei der fünften dann zusammen mit der Stange in der Weichbodenmatte landete. Das Kugelstoßen konnte ich nur halbwegs überstehen, indem ich mein Versagen komödiantisch überhöhte, was zu großem Gelächter meiner Mitschüler und gestrengen Blicken des Prüfers führte. Und dann war es Zeit für den 400-Meter-Lauf …

Heute erzählt mir Google, dass dieser stattdessen »Ausdauerlauf« genannt und dass bei »individuellem Tempo« gelaufen wird. Das hätte ich mir ja noch halbwegs eingehen lassen, allerdings hätte mein »individuelles Tempo« in etwa dem eines Schaufensterbummels entsprochen. Inklusive Stopp an der Eistheke. Stattdessen rannten wir damals gegeneinander um unser Leben, und ich brauchte diesmal nur wenige Meter, um erfolgreich weit zurückzuliegen. Doch kaum machte ich irgendwelche Anstalten, nicht um jeden Preis trotzdem gewinnen zu wollen, schmetterte Sportlehrer Haffke den Inhalt seiner Pferdelunge durch die kleine silberne Trillerpfeife, betitelte mich als eine solche – allerdings ohne »Triller« – und nötigte mich wortreich, auf keinen Fall aufzugeben! Erstes Gekicher seitens der umstehenden Mitschüler drang an mein schweißnasses Ohr, und so versuchte ich noch einmal, den Anschluss an die Gruppe wieder zu erlangen, die inzwischen auf der anderen Seite des Runds angelangt war. Als Herr Haffke aber meine subtile Beschleunigung erkannte, brach sich seiner Kehle ein kieksender Jubelschrei Bahn! Den empfand er offensichtlich als höchst motivierend, ich aber nur als fürchterlich peinlich. Wie konnte er nur dem blondgelockten Jungen, der jeden Moment von den anderen Contestanten umrundet werden würde, so ein dämliches Geräusch entgegenhusten und davon ausgehen, dass jener das zum Anlass nehmen würde, sich jetzt mal so richtig reinzuhängen?

Nun gut, mir war diese große Aufmerksamkeit des Lehrers und natürlich auch der umstehenden Schüler auf jeden Fall extrem unangenehm, und so warf ich mich einfach nach vorne, was meine Beine dazu animierte, einen drohenden Sturz aufzufangen und wieder in so etwas wie eine Laufbewegung zu kommen, in der ich aber mehr stolperte, als dass ich rannte. Immerhin in die richtige Richtung, hinter den anderen her.

Irgendwie überstand ich so eine weitere Runde um den Platz, ohne auch nur einen Meter aufzuholen. Ich hatte aber so einen Bammel davor, stehen bleiben zu müssen und mich so dem Getriller, Gestarre und Gewitzle auszusetzen, dass ich immer weiterrannte. Da feierte das Seitenstechen urplötzlich fröhliche Urständ, und ich hatte schließlich das Gefühl, einfach nicht mehr genug Luft zu bekommen. Gleichzeitig wusste ich, dass Herr Haffke mich sofort wieder betrillern würde, und natürlich würden abermals alle anderen Schüler auf mich starren und bestimmt würden auch ein paar kichern, auf mich zeigen und irgendwelche halbwitzigen Sprüche absondern, die nicht durch ihren pointierten Vortrag oder die geniale Gag-Idee glänzten, sondern eher durch Abwesenheit von alldem.

Doch dann war es einfach nur noch vorbei. Meine Beine hörten abrupt auf, mich zu tragen, ich knickte in den Knien ein, sank zu Boden und blickte einfach nur nach unten auf das zunehmend vor mir verschwimmende Rot der Bahn. Schwer atmend und hustend hockte ich für ein paar erholsame Sekunden einfach nur da und fühlte mich fürchterlich. Zum einen natürlich aufgrund der Schmerzen und der Atemnot, zum anderen aber auch, weil ich ja nun wirklich mehr als deutlich völlig versagt hatte. Und wenn es eines gibt, was ich nie wirklich ertragen konnte und auch heute noch nicht kann, dann ist es Versagen. Dass das aber gerade eindeutig geschehen war, konnte ich auch an dem lauter werdenden Hohnlachen der anderen hören. Dies tat mir fast noch mehr weh als das Seitenstechen oder meine Lungenflügel. Allerdings eben nur fast, denn sonst wäre ich ja aufgestanden und weitergelaufen.

Das dachte sich wohl auch Herr Haffke, dessen schrill-nerviges Getriller mich aus meiner viel zu kurzen Erholungsphase riss. »Tommy, was ist denn? Warum bleibst du denn stehen?« Und dann rief er das, was mich endlich aus meiner Starre erweckte und mein gesamtes weiteres Leben so maßgeblich beeinflussen sollte, dass ich Herrn Haffke dafür eigentlich irgendwann mal eine Glückwunschkarte schicken müsste. Er rief nämlich: »So gewinnst du doch nicht!«

Ich hob langsam meinen Blick. Hatte dieser Mann wirklich gesagt: »So gewinnst du doch nicht«? Ernsthaft jetzt? Zu dem Jungen, der inzwischen über eine Runde hinten lag, mit rotem Kopf und schiefer Schutzhaltung auf den Knien kauerte und aussah, als würde er gleich kollabieren oder wahllos irgendeinem Mitschüler aus Frust in den Kopf beißen?

Ja, genau das hatte er gesagt. Und es half mir.

Denn dieser Satz zeigte mir, dass Herr Haffke längst jeglichen Bezug zur Realität verloren hatte, dass seine aufmunternden Kiekser und Rufe nichts als Phrasen waren, die er automatisch absonderte, sobald er sich selbst mit der Trillerpfeife wachgeflötet hatte. Und vor allem anderen zeigte es mir die völlige Sinnlosigkeit dieses gesamten Unterfangens: das idiotische Anstacheln zum Gegeneinanderantreten, das Lachen über andere, wenn sie versagen, und das kehlige Brüllen von »Yöööööhh« in die geballten Fäuste, wenn man triumphiert. Und das alles nur, um dann mit einem Fetzen Papier nach Hause zu gehen, auf dem der Herr Schulrat richtigwichtig mit einer draufgedruckten Unterschrift zur einzigartigen Leistung gratuliert? Pfff.

Zitternden Fußes erhob ich mich nun, trat von der Aschebahn auf den in der Mitte liegenden Rasen und ging direkt auf Herrn Haffke zu. Der wechselte nach einer ziemlich langen Schocksekunde von den hohlen Phrasen zurück zur Trillerpfeife. Jeden Schritt, den ich auf ihn zumachte, quittierte er mit einem Triller und immer ausdrucksvoller ausgeführten Fingerzeigern in die Richtung, in die ich seiner Meinung nach eigentlich gerade laufen sollte. Anscheinend war mein Sportlehrer der Meinung, ich würde seiner Anweisung nur deswegen nicht Folge leisten, weil ich seine unmissverständliche Geste nicht verstand. Denn wie war es anders zu erklären, dass er den Fingerzeig immer expressiver ausführte, bald auch den Oberkörper mit in die Zeigerichtung reckte und sich schließlich sogar zu Ausfallschritten animiert fühlte, dank derer er wirkte wie der schlechteste Tänzer, der sich jemals zur Musik einer polyrhythmischen Trillerpfeife ungelenk bewegt hatte.

Ich kehrte aber nicht um und ich blieb auch nicht stehen. Stattdessen ging ich stumm und stieren Blickes an Herrn Haffke vorbei, tauchte unter seinem ausgestreckten Fingerzeig hindurch und steuerte geradewegs auf eine mittig auf dem Rasen gelagerte Weichbodenmatte zu. Obwohl der Plastikbezug bereits wieder darübergezogen war, wirkte sie so einladend wie ein Wolkenhimmelbett.