Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

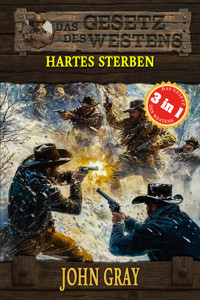

- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Die großen Western

- Sprache: Deutsch

Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Mit dem Anbruch des neuen Tages kamen von Süden die Indianer, Apachen. Die Stadt schlief noch. Sie kamen durch den Nebel – drahtige, untersetzte, stämmige Gestalten, bronzehäutig und geschmeidig, mit breitflächigen, starren Gesichtern. Der Frühdunst lag über der Ebene, grau wie ein Bahrtuch. Es war noch kühl. Auf schnellen Pferden erreichten die Indianer die Stadt, kräftige, ausdauernde Ponys waren es, gescheckt und mit langen Mähnen, unbeschlagen waren ihre Hufe. Die Apachen ritten durch die leere Main Street. Sanderson hieß die Stadt und lag nicht weit von der Grenze nach Mexiko, von der die Indianer kamen. Sie sprachen kein Wort. Sie verständigten sich durch Zeichen. In der Stadt hielten sie an und glitten von den Pferderücken. Es war die Zeit, als die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne durch den Morgennebel drangen und zaghaft die vom Tau feuchte Luft erwärmten. Es war die Zeit, da die ersten Bürger von Sanderson erwachten, da der Schmied das Tor seiner Werkstatt öffnete und das Klingen seines Hammers auf dem Amboß die Ruhe der Nacht vertrieb. »Indianer…!« Der Schrei drang durch den Morgen, gellend, kreischend, erfüllt von wahnsinnger Angst. »Indianer…!« Dann stürmte halbangezogen ein Mann auf die Straße. Er floh aus seinem Haus und spürte die Kühle des Morgens nicht auf seinem bloßen Oberkörper. Er schrie. Sein Gesicht war rot. In seinen Augen flackerte nichts als Furcht. Er wußte nicht, ob man ihn hörte, ob andere in der Stadt verstanden, was er rief. Aber er schrie, bis seine Kehle schmerzte, bis er nicht mehr konnte, weil ihm der Tomahawk eines Apachen den

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 149

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die großen Western – 240 –Stadt der Toten

John Gray

Mit dem Anbruch des neuen Tages kamen von Süden die Indianer, Apachen. Die Stadt schlief noch.

Sie kamen durch den Nebel – drahtige, untersetzte, stämmige Gestalten, bronzehäutig und geschmeidig, mit breitflächigen, starren Gesichtern. Der Frühdunst lag über der Ebene, grau wie ein Bahrtuch. Es war noch kühl.

Auf schnellen Pferden erreichten die Indianer die Stadt, kräftige, ausdauernde Ponys waren es, gescheckt und mit langen Mähnen, unbeschlagen waren ihre Hufe.

Die Apachen ritten durch die leere Main Street. Sanderson hieß die Stadt und lag nicht weit von der Grenze nach Mexiko, von der die Indianer kamen.

Sie sprachen kein Wort. Sie verständigten sich durch Zeichen. In der Stadt hielten sie an und glitten von den Pferderücken. Es war die Zeit, als die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne durch den Morgennebel drangen und zaghaft die vom Tau feuchte Luft erwärmten. Es war die Zeit, da die ersten Bürger von Sanderson erwachten, da der Schmied das Tor seiner Werkstatt öffnete und das Klingen seines Hammers auf dem Amboß die Ruhe der Nacht vertrieb.

»Indianer…!« Der Schrei drang durch den Morgen, gellend, kreischend, erfüllt von wahnsinnger Angst. »Indianer…!«

Dann stürmte halbangezogen ein Mann auf die Straße. Er floh aus seinem Haus und spürte die Kühle des Morgens nicht auf seinem bloßen Oberkörper. Er schrie. Sein Gesicht war rot. In seinen Augen flackerte nichts als Furcht. Er wußte nicht, ob man ihn hörte, ob andere in der Stadt verstanden, was er rief. Aber er schrie, bis seine Kehle schmerzte, bis er nicht mehr konnte, weil ihm der Tomahawk eines Apachen den Schädel spaltete. Der Krieger war ihm nachgestürzt und schlug blitzschnell zu. Der Mann brach zusammen.

Türen und Fenster der Häuser flogen jetzt auf. Menschen erschienen müde, unausgeschlafen, einige überrascht, und gelähmt vor Schreck alle. Doch es war zu spät. Denn die Apachen waren bereits in den Häusern, und nichts konnte sie mehr aufhalten…

Frauen stürzten mit ihren Kindern über die Stepwalks, auf die Straße, in die Hinterhöfe. Sie wollten entkommen, wollten leben. Sie schluchzten verzweifelt. Die Kinderstimmen klangen hell zwischen dem Krachen der Schüsse und den dumpfen, kehligen Rufen der Apachen. iI donnernden Galopp sprengten drei Krieger durch die Stadt und schossen auf jeden, der aus den Häusern kam. Sie sprangen vor der Schmiede aus den Sätteln und stürmten auf die Werkstatt zu. Sie bewegten sich geschmeidig und gleitend wie Gila-Wölfe. In ihren dunklen Augen lag die Kälte von Eiskristallen.

Wenige Yards hinter ihnen warf sich eine Frau schreiend über ihr Kind. Dann waren die drei Apachen in der Schmiede. Der riesenhafte, herkulisch gebaute Schmied stellte sich ihnen entgegen. Er hatte sie gehört. Sein Gesicht war kantig wie aus Erz gegossen. Er wirbelte herum, als die Krieger hereinkamen. Seine Linke riß ein weißglühendes Stück Eisen aus dem Feuer. Er schleuderte es den Apachen entgegen und traf einen damit. Der Mann stürzte brüllend zu Boden und verlor das Bewußtsein. Dann rannte der Schmied auf die Krieger zu und schwang seinen schweren Hammer.

Ein Apache schoß. Der riesige Schmied nahm die Kugel in seinem rußigen Körper auf, als wäre sie ein Mückenstich. Er schlug mit seinem Hammer zu. Er traf einen Apachen auf der Schulter. Der Mann riß den Mund weit auf, röchelte und verbiß sich dennoch den Schmerz, der seine Gesichtszüge entstellte und seine Augen fast aus den Höhlen quellen ließ. Pfeifend entwich der Atem seinen Mundwinkeln. Er ging zu Boden, wälzte sich stöhnend herum und wurde von einem zweiten Schlag getroffen.

Der Schmied wandte sich dem dritten Krieger zu. Er spürte seine Kräfte schwinden. Das Blut rann warm aus der Schußwunde aus seinem Leib und schwemmte mit jedem Tropfen ein Stück seines Lebens fort. Schmerzen fluteten brennend in ihm hoch. Der Schmied keuchte. Er wollte sich auf den Apachen stürzen. Doch dieser hatte eine Winchester 66 und feuerte sie in rasendem Stakkato ab. Das Peitschen der Detonationen brach sich an den hohen Wänden der Schmiedewerkstatt. Der Schmied wurde von den Kugeleinschlägen schwer erschüttert und kippte langsam nach hinten um, kraftlos. Als sein mächtiger Körper auf den Boden der Werkstatt schlug, hatte der Apache das Gebäude bereits wieder verlassen und hetzte mit großen Sätzen durch die Main Street, auf die bereits die Frühsonne fiel und den Tau auf dem Holz der Vorbaudächer glitzern ließ wie feinen Reif. Pulverrauch wogte stinkend über der Stadt und hatte das Grau der Nebelschwaden ersetzt. Das Schreien der überrumpelten Menschen mischte sich in das Peitschen der Schüsse.

Durch all das Gewimmel der Menschen, die zu fliehen versuchten, und Apachen, die aus den Häusern kamen, Skalps schwenkten oder auf ihren Pferden durch die Stadt ritten und auf die Gebäudefenster schossen, hastete ein Mann, dessen Hemd offen über der Hose hing. Es war ein Mann in mittlerem Alter und schütteren, grauen Haaren und schwammiger Figur. Er preßte sich eng an die Häuserwände, seine Augen waren geweitet. Er sah das wilde Massaker, die Angst, das Blut, hörte das Schießen und Schreien. Und er rannte… Er erreichte das Telegraphenoffice, ohne daß ihn jemand bemerkt hätte. Er stürzte sich auf den Telegraphenapparat. Seine Hände zitterten. Mit fliegenden Fingern begann er die Morsetaste zu drücken. In rhythmischem Klicken bewegte er die Taste auf und ab und jagte die Rufe nach Hilfe durch den Draht. Sein Atem ging stoßweise. Immer und immer wieder funkte er dasselbe. Seine Finger hieben wütend und verzweifelt auf die Taste ein. Er wartete auf Antwort, wartete darauf, rhythmisches Ticken aus dem Empfänger zu hören. Er wartete vergeblich. Er hörte Schritte auf dem Stepwalk. Dumpf klangen die Dielen unter Stiefelsohlen. Er schaute nicht auf. Schweiß perlte dick auf seiner Stirn, floß in dichten Bächen über sein Gesicht. Ein bitterer Geschmack lag auf der Zunge des Telegraphisten. Er hätte aufspringen mögen, weglaufen, fliehen, überleben… Seine Nerven schienen zu zerreißen. Doch es war wichtig, daß außerhalb der einsam gelegenen Stadt bekannt wurde, was geschehen war, auch wenn vielleicht nichts mehr zu retten war.

Der Telegraphist hämmerte weiter auf die Taste ein und blickte jetzt auf. Er sah einen Krieger auf der anderen Seite des Schalters stehen. Der Mann hatte einige Striche aus Lehmfarbe in seinem starren Gesicht, dessen bronzene Haut vor Schweiß glänzte. Er tappte im Telegraphenoffice herum, obwohl er den Mann hinter dem Apparat schon gesehen hatte. Aber er beachtete ihn nicht. – Der Krieger warf einen Schrank um. Bei dem krachenden Geräusch zuckte der Telegraphist zusammen. Aber er ließ sich nicht beirren, rührte sich nicht vom Fleck und funkte weiter, flehte innerlich darum, daß ihn endlich jemand hören möge, seine Signale endlich von irgendjemandem empfangen werden würden. Fort Stockton war die nächste Station. Aber dort schien niemand am Empfänger zu sitzen. Keiner antwortete.

Der Apache hatte die Gewehre gefunden, die im Office für die Angestellten der Western-Union-Telegraph bereitlagen und jetzt doch niemandem etwas nützten. Der Apache stieß einige gutturale Laute aus. Sie klangen befriedigt. Der Krieger wirbelte nun herum und machte einen Satz auf den Schalter zu.

Jetzt war es aus. Der Telegraphist wußte es. Noch immer betätigte er die Taste. Der Apache schob seinen Bogen über die Schaltertheke. Er hatte einen Pfeil aufgelegt und spannte die Sehne. Der Telegraphist senkte den Kopf. Er wollte dem Tod nicht entgegensehen. Er schluckte schwer und schlug mit den Fingern noch immer auf die Taste. Das Schwirren der Sehne hörte er nicht. Der Pfeil durchbohrte seinen Oberkörper. Der Telegraphist sank langsam von seinem Stuhl. Seine Linke krampfte sich um den leicht wippenden gefiederten Schaft des Pfeils. Mit geweiteten Augen starb der Telegraphist. Das Tacken der Taste war verstummt. Der Apache nahm die Gewehre, die er erbeutet hatte, und verschwand.

Draußen krachten aus einigen Häusern Schüsse. Es waren wenige Bauten, in die die Apachen noch nicht eingedrungen waren. Dort hatten sich die, die dem Überfall bisher entgangen waren, zusammengeschart und kämpften um ihr Leben, obwohl es vergeblich war. Denn sie hatten keine Chance, weiß Gott nicht.

Tote, Frauen, Kinder und Männer, lagen auf den Stepwalks und Straßen der kleinen Stadt. Die Apachen umzingelten die Häuser und gingen gegen die letzten Verteidiger vor. Am Ende des Ortes beluden einige Krieger einen flachen Wagen, den sie im Hof der Stellmacherei gefunden hatten, mit den Waffen, der Munition und den Lebensmitteln, die sie gefunden hatten.

In einem der Häuser, die von den Apachen belagert wurden, befanden sich etwas mehr als ein Dutzend Männer, Frauen und Kinder. Sie standen mit Gewehren an den Fenstern und feuerten hinaus, obwohl sie keinen der Indianer trafen. Sie sprachen nicht. Sie wußten, daß sie das Ende nur hinauszögern konnten. Als einer der Männer am Fenster getroffen wurde, versteckten die Kinder schluchzend ihre Gesichter in den Röcken der Mütter.

»Die stecken uns das Haus an!« kreischte ein Mann.

»Das glaube ich nicht. Das wagen sie nicht.« Ein anderer wandte sich vom Fenster ab und bahnte sich einen Weg durch die Menschen. Im Hintergrund stand ein Rollstuhl, von dessen Holz die Farbe zum größten Teil abgeblättert war. Ein hagerer, weißhaariger Mann mit knochigem Gesicht und gelblich wirkender Haut saß in dem Stuhl. Er hatte eine zerschlissene Decke über seinen Beinen.

Der Mann, der vom Fenster kam, biß sich auf die Unterlippe. Er blickte den anderen im Rollstuhl ernst an. »Du darfst den Apachen nicht in die Hände fallen, Joke. Du…«

»Ihr werdet mir vorher eine Kugel in den Kopf schießen«, sagte der Gelähmte. »Es geht schnell vorbei. Nur laßt mich nicht leben. Wenn die Apachen kommen… Ich in meinem Rollstuhl…« Er schluckte schwer. Seine Stimme klang rostig.

»Niemand wird dich anrühren, Joke.« Der Sprecher schwitzte. Er zuckte mit den Schultern. »Es ist aus. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Wie lange es noch dauert, weiß keiner. Aber sehr lange halten wir uns nicht mehr. Wir haben wenig zu essen, kein Wasser und kaum noch Munition. Draußen sind die Apachen und können die Häuser anzünden, wenn sie wollen. Dann verbrennen wir bei lebendigem Leib. No, Joke, wir haben keine Chance mehr. Aber dich rührt keiner an. Wir werden dich in die Kammer hinter der Tapetentür bringen, die ich vor zwei Jahren angelegt habe. Die Apachen werden das Haus sicher nicht so gründlich durchsuchen, daß sie die Wände abklopfen und die kleine Kammer finden.«

»Das – das will ich nicht«, krächzte der Gelähmte. »Ich will nicht allein gelassen werden. Wenn die Indianer kommen…«

»Ich lasse dir meinen Revolver da.« Der Sprecher zog seinen Colt aus der Halfter. Es war ein schwerer, langläufiger, dunkelbrünierter Peacemaker-Colt, Kaliber 45. Matt glänzte der Stahl. »Wenn es sein muß, wenn die Apachen kommen und du keine Wahl mehr hast – und nur dann –, kannst du den Revolver auch selbst auf dich richten, Joke. Du kannst nicht verlangen, daß einer von uns das auf sich nimmt.«

Der Krüppel nahm die Waffe und wog sie in seiner knochigen Faust. Seine dürren Finger waren wie Krallen. Sie schlossen sich fest um den kühlen Walnußholzkolben. Der Gelähmte nickte. »Gut. Es ist gut. So soll es sein. – Es wird hart werden. Das Sterben ist immer hart. Den Frauen und Kindern solltet ihr ein schlimmes Ende ersparen.«

Das Gesicht des anderen war blaß und wirkte verschlossen. »Wir werden sehen, Joke. Komm jetzt.« Der Mann drehte den Rollstuhl um und schob den Krüppel davon, aus dem Raum, durch das Haus. Kaum jemand achtete darauf. Im hinteren Teil des Hauses war eine Tapetentür im Gang, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen war. Die Kammer dahinter war klein, nicht mehr als ein großer Schrank. Silbergeschirr befand sich darin, Schmuck und eine Geldkassette. Dort hinein schob der Mann den Gelähmten. Für den Rollstuhl war gerade noch Platz. Schweigend schloß er die Tapetentür. Ohne ein Wort des Abschieds. Dann ging er zurück in den Raum, wo die anderen noch immer standen und auf die Apachen schossen.

Die Apachen kamen durch die hinteren Fenster. Die Menschen in den Häusern waren zu aufgeregt, als daß sie klar denken konnten. Sie vergaßen alles, was nötig gewesen wäre. So hielt die Indianer nichts auf, als sie in die Häuser eindrangen. Dann waren sie plötzlich da, schossen in die zusammengescharten Menschen, bis sich niemand mehr rührte, nahmen ihnen die Waffen ab und flochten sich ihre Skalps an die Gürtel. Sie durchsuchten die Häuser, nahmen aber nur, was sie brauchen konnten und suchten nicht sehr gründlich. Die letzten der Bürger, die noch lebten, kamen nicht gegen sie an. Es waren zu viele. Sie kamen zu schnell und schlugen gnadenlos zu. Denn es war Krieg im Land an der Grenze, Krieg zwischen Apachen und Weißen. Sanderson, die kleine Stadt nicht weit vom Rio Grande, hatte bis heute nichts davon gespürt. Und jetzt war niemand mehr da, der etwas hätte spüren können vom Krieg mit den Indianern. Alle waren tot, alle… nur einer nicht… Doch das zählte nicht. Das wußten die Apachen nicht. Sie schwangen sich auf ihre gescheckten Ponys.

Hoch stand die Sonne des Vormittags jetzt bereits am Horizont und füllte den jungen Tag an mit ihrem Glühen. Ein sanfter Wind von Süden zerfetzte die Wolken aus Pulverdampf und feinem Staub, die über den Dächern und Straßen der Stadt lagen und trieb sie nach Norden davon. Die Apachen hatten die Toten, die auf den Straßen und Stepwalks gelegen hatten, in die Häuser geschleift. Die Main Street war leer, als sie davonzogen.

*

John Billings blinzelte mit schmalen Augen in die grelle Sonne. Er stemmte die großen Fäuste in die Hüften und schmeckte salzig Schweiß auf seinen Lippen. Er atmete schwer. Die Luft war wie ein Brei so heiß und so zäh.

Der Mann war groß und breit wie ein Baum. Sein Gesicht war hart geschnitten, sein Schädel war so kantig wie die Felsen ringsum. Die Sonne brannte ihm ins Gesicht. Die stechenden Strahlen peitschten seine Haut, die so braun und von Falten durchfressen war wie gegerbtes Büffelleder. Dabei war er nicht alt, höchstens Mitte dreißig.

Er stand am Rande eines Plateaus an einem schräg in eine Schlucht abfallenden Hang in den La-Palma-Mountains, und um ihn herum waren nichts als die schroffen Kuppen, Zinnen und Felskaskaden der Berge. Über den Rand des Plateaus lief ein daumenstarker Strick den Hang hinunter. Oben war er um einen Felsquader, am unteren Ende um die Hüften eines Mannes geschlungen, der den Hang hinabstieg.

Er hieß Al Davis und war der Partner von John Billings, ein Mann, der wohl ebenso stark und groß war und dessen untere Gesichtshälfte von einem mächtigen, rabenschwarzen Vollbart bedeckt wurde.

Vorsichtig ließ der Mann sich am Felsen hinunter. Seine Handflächen rauhten sich ein wenig auf am Strick. Die Sehnen des Mannes waren wie Taue gespannt.

Der Hang fiel etwa vierzig Yards tief in einen Canyon ab. Unten, im Grund der Schlucht, war der Stolleneingang einer alten Goldmine. Früher einmal, als hier noch Erz gebrochen wurde, hatte es eine Seilbahn für die Erzloren gegeben und Leitern, die am Fels befestigt waren, und über die die Arbeiter hinabsteigen konnten. Damit jedoch war es längst vorbei. Ein Steinschlag hatte die Bahn und die Leitern zerstört. Das Erz in der Mine hatte immer weniger Gold enthalten, so daß die Minengesellschaft keine neuen Anlagen mehr gebaut und den Erzabbau aufgegeben hatte.

John Billings blickte hinunter zu seinem Partner. Er sah, daß Davis jetzt die Geröllhalde erreicht hatte, die nach dem Steinschlag am Hang liegengeblieben war und bis auf den Grund der Schlucht reichte.

»Sei vorsichtig, Al. Gib auf dich acht.« Billings rief es hinunter und blinzelte dann wieder in die Sonne. »Du schaffst es, Al. Nur ruhig weiterklettern. Dann schaffst du es.«

Al Davis antwortete nicht. Er tastete mit den Stiefeln das Geröll ab, ehe er die großen Steinbrocken mit seinem Gewicht belastete. Er nutzte Nischen und Spalten im Fels aus, um sich mit den Stiefeln abzustützen. John Billings beobachtete es jetzt von oben, jede Bewegung. Er kniete sich an den Rand des Plateaus.

Da rutschte Al Davis von einem glatten Stein ab. Der Stein brach aus der Halde heraus. Einige andere Steine lösten sich. Davis fand keinen Halt mehr. Der Hang glitt unter seinen Füßen weg. Er stürzte hart auf das Geröll, rutschte darauf hinunter. Er riß den Mund auf, wollte schreien, bekam jedoch keine Luft. Er konnte mit den Fäusten den Strick nicht mehr halten. Der rauhe Hanf scheuerte ihm die Handflächen auf. Jetzt schrie Al Davis, erst jetzt. Denn der Schmerz war groß.

Er stürzte noch schneller. Der Strick wurde straff, spannte sich mit dumpfem Singen. Die Schlinge um die Hüften von Al Davis zog sich mit mächtigem Ruck zusammen, so daß der Mann meinte, er würde in der Mitte durchgeschnitten. Er lief blau an, kreischte grell, schlug mit den Armen um sich, einen Halt suchend. Seine Hände prallten gegen den Felsen, rutschten ab. Fingerkuppen rissen auf, begannen zu bluten. Er spürte es nicht. Denn jetzt war die Angst stärker als der Schmerz, viel stärker. Da riß der Strick…

John Billings über ihm, am Rande des Plateaus, schrie nun auch, als würde er selbst abstürzen. Er warf sich auf das Seil. Doch es war kein Widerstand mehr da. Billings meinte, verrückt zu werden. Starr hingen seine brennenden Augen auf dem Mann am Hang.

Mit knirschendem Laut hatten die Fasern des Seils sich gespannt. Ein scharfkantiger Stein aus der Geröllhalde war darauf gefallen und dann dicht am Kopf von Al Davis vorbei in die Schlucht gestürzt. Als der Körper des Mannes im gleichen Moment den Halt vollends verlor und sein Gewicht in der Schlinge nach unten stürzte, konnte der Strick nicht mehr halten. Das häßliche Geräusch, mit dem er riß, schien das Donnern des sich lösenden Gerölls zu übertönen. Wie ein Stein fiel der Körper von Davis in die Tiefe.

Er schlug hart gegen den Fels, riß weitere Gesteinsbrocken los. Die Geröllhalde geriet in Bewegung. Das laute, von rasender Furcht erfüllte Brüllen des Mannes ging unter im Dröhnen der rollenden, polternden, zerspringenden Steine.