2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Riva

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

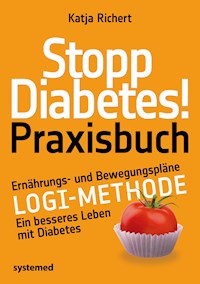

Diabetes? Na und? Mit der LOGI-Methode schlagen Sie dem Diabetes jeden Tag aufs Neue ein Schnippchen. Sie wollen Gewicht verlieren, Ihren Lebensstil ändern, wissen aber nicht wie? Dieses Buch beantwortet all Ihre Fragen rund um LOGI und Diabetes: – Eignet sich LOGI für jede Therapieform? – Wie fange ich an? – Was muss ich beachten? – Was darf ich essen? – Was soll ich kochen? Der Ratgeber ist Nachfolger, Fortsetzung und Ergänzung zu Stopp Diabetes! Raus aus der Insulinfalle mit der LOGI-Methode – dem erfolgreichen Grundlagenwerk zu LOGI und Diabetes. Er bietet konkrete Anleitungen für bessere Blutzuckerwerte, mehr Gesundheit, Wohlbefinden und Essen ohne Reue bei Diabetes mellitus. Fettarm adé – lieber LOGIsch schlank schlemmen Vorbei mit fettarmer Magerkost! Essen ist Lebensqualität! Das Stopp Diabetes! Praxisbuch zeigt Schritt für Schritt mit detaillierten Ernährungsplänen für die ersten Tage, zahlreichen Infos, Hilfestellungen für den Alltag, Tipps zur Therapieanpassung und vielen leckeren Rezepten, wie aus einer Therapieempfehlung eine gern gelebte Lebenseinstellung wird. Am besten, Sie decken schon mal den Tisch und genießen, wie einfach es sein kann, gut und gesund mit Diabetes zu leben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 143

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Katja Richert

StoppDiabetes!Praxisbuch

Ernährungs- und Bewegungspläne

LOGI-METHODE

Ein besseres Leben mit Diabetes

Tragen Sie sich jetzt unterwww.low-carb-fans.de für unserenNewsletter ein und erhalten Sie zuneuen Veröffentlichungen Leseprobenund kostenlose Rezepte!

systemed

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen

Wichtiger Hinweis

Dieses Buch ist für Lernzwecke gedacht. Es stellt keinen Ersatz für eine individuelle medizinische Beratung dar und sollte auch nicht als solcher benutzt werden. Wenn Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt. Der Verlag und der Autor haften für keine nachteiligen Auswirkungen, die in einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit den Informationen stehen, die in diesem Buch enthalten sind.

1. Auflage 2019

© 2019 by systemed im riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH

Nymphenburger Straße 86

D-80636 München

Tel.: 089 651285-0

Fax: 089 652096

Die Originalausgabe erschien 2012 im systemed Verlag.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Redaktion: systemed Verlag, Lünen

Umschlaggestaltung und -motiv: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich

Satz: A flock of sheep, Lübeck; Andreas Linnemann, München

Fotografie: Studio L’Eveque, München

Archivaufnahmen: www.fotolia.de

Druck: CPI books GmbH, Leck

eBook: ePubMATIC.com

ISBN Print 978-3-95814-298-5

ISBN E-Book (PDF) 978-3-95814-299-2

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-95814-300-5

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.rivaverlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de

Inhalt

Vorwort

Auf den Spuren des Diabetes

Die Ernährungstherapie im Wandel der Zeit

Die Zeit hat sich geändert, der Diabetes nicht

Jo-Jo-Effekt

Beinahe eine Wunderwaffe

Die LOGI-Methode – maßgeschneidert für Typ-2-Diabetes

Was geschieht im Körper, wenn man zuckerkrank ist?

Typ-1-Diabetes

Typ-1-Diabetes und LOGI

Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes und LOGI

Typ-2-Diabetes

Typ-2-Diabetes und LOGI

Is(s) doch LOGIsch

Von Feld und Tier – Eiweiß

Die LOGI-Pyramide

Fett macht fett! – Eine Lüge?

Blutzucker- und Pyramidenspitzen – die Kohlenhydrate

Maß nehmen

Segen oder Fluch? Diabetesmedikamente

Typ-2-Diabetes, orale Antidiabetika und LOGI

Die Insulintherapie

Typ-1-Diabetes und LOGI – intensivierte Insulin- und Pumpentherapie

Blutzuckeranstieg durch Eiweiß

Übungen zur Insulindosisanpassung

Diät war gestern – heute ist LOGI

Schlemmen Sie sich schlank mit LOGI

Tag 1

Guten-Morgen-Brötchen

Schinken-Spargel-Röllchen

Rindersteak auf Feldsalat

Tag 2

Tomatenbrot

Gefüllte Zucchini mit Parmaschinken

Lamm im Salatbett

Tag 3

Käsebrötchen

Lachs an Cashew-Knoblauch-Mix

Bunter Salat mit Putenbrust

Tag 4

Frühstücksbrot mit Möhrencreme

Rumpsteak mit Balsamicozwiebeln

Feldsalat mit gratiniertem Sesam-Ziegenkäse

Tag 5

Herzhaftes Roggenbrot

Scharfe Garnelen-Bohnen-Pfanne

Italienischer Auberginenauflauf

Tag 6

Tomatenrührei mit Mozzarella

Warmer Bohnensalat

Bunter Salat

Tag 7

Schinkenbrötchen

Schweinefilet im Gemüsepäckchen

Süßsaures Gemüse mit gebackenem Schafskäse

Essen und Trimmen – beides muss stimmen

Was passiert bei körperlicher Aktivität?

Der Wille ist stark, aber das Fleisch ist schwach

Perfekt geplant ist halb gewonnen

Die Zielsetzung

Der Zeitplan

Die Rahmenbedingungen

Lieber lange langsam als heftig und kurz

Anpassung der Medikamente

Typ-1-Diabetes und Sport

Anpassung des Insulins

Bewegungspläne

Und was ist mit Krafttraining?

Wer aktiv ist, soll sich auch was gönnen!

Kopiervorlage Bewegungsplan

Tagesplaner

Kopiervorlage Tagesplaner

Zehn LOGI-Regeln für Diabetiker

Dumme Fragen, die gar keine sind

Geht nicht gibt’s nicht!

Der LOGI-Vorrat

Rezepte

Klein und fein, kombiniert oder allein

Zucchiniomelett

Paprikaomelett

Schinken-Gemüse-Omelett

Feuriges Gemüse mit roten Linsen

Olivenfrittata

Gemüsefrittata

1001 Pizza

Auberginen und Zucchini im Eimantel

Spinat vom Blech

Kichererbsenpüree

Gegrillte Auberginen

Spinat-Tomaten-Pfanne

Gefüllte Auberginen

Kunterbunt und gesund

Scharfer Blumenkohlsalat

Albanischer Salat

Balkansalat

Straßburger Salat

Kohlrabisalat mit Paprika

Endiviensalat mit Roquefort

Rucola trifft Avocado

Linsensalat

Ratatouille Normandie

Chicoréesalat

Fruchtiger Putensalat

Kräutersalat

Gemüseterrine

Von der Fleischeslust …

Hähnchenbrust auf Lauchschaum

Rinderfilet trifft Erdnussbutter

Zitronenhähnchen

Putenroulade mit Pesto

Parmesan-Hackbällchen

Rinderragout in Bier geschmort

Gebackenes Schnitzel

Kotelett mit Butternutkürbis

Lammkarree mit Kichererbsenpüree

Die »Grätchenfrage«

Lachs auf Gemüsegratin

Kabeljau mit Basilikumbutter

Wirsing-Lachs-Auflauf

Rotbarsch auf Spinat

Weißer Fisch im Speckmantel

Überbackener Lachs

Eingebrockt und ausgelöffelt

Gemüsebrühe

Tomaten-Bohnen-Suppe

Exotische Tomatensuppe

Linseneintopf

Pikanter Bohneneintopf

Linsensuppe

Erbsensuppe

Weiße Bohnensuppe

Scharfer Kichererbseneintopf

Kohlrabicremesuppe mit Lachsbällchen

Gut gerührt oder geschüttelt

Guacamole

Kräuterbutter

Kräuterdip

Mediterrane Quarkcreme

Mayonnaise

Sherry-Gorgonzola-Creme

Raffinierter Hüttenkäse

Dreierlei Dip: rot

Dreierlei Dip: weiß

Dreierlei Dip: grün

Schinkencreme

Balsamicovinaigrette

Joghurtdressing

Olivenvinaigrette

Einfache Salatsauce

Feurige Vinaigrette

Zum Abrunden, ohne rund zu werden

Melone mit Parmaschinken

Pfirsich mit Pistazien

Johannisbeerenparfait

Luftige Käsetorte

Rotkäppchenschnitte

Joghurtmousse

Mangosorbet mit Kokoscreme

Geeiste Himbeercreme

Birnen-Gorgonzola-Quark

Vorwort

Sie wollen abnehmen?

Sie wollen Ihren Lebensstil ändern?

Sie wollen gut und gesund mit Ihrem Diabetes leben?

Dann sind Sie bei LOGI genau richtig!

Die Ernährung hatte schon immer eine besondere Bedeutung in der Behandlung des Diabetes mellitus. Heutzutage spricht man von den drei Therapiesäulen: Ernährung, Bewegung und Medikamente. Seit ich vor sieben Jahren anfing, LOGI in meinen Diabetesschulungen zu empfehlen, hat sich viel für Low-Carb-Ernährungsformen verändert. Immer mehr Ärzte raten ihren Patienten, die Kohlenhydrate zu reduzieren anstatt Fettaugen zu zählen. Ich freue mich sehr über diese Entwicklung. Ich hatte mir damals gewünscht, dass LOGI sich durchsetzt und viele Diabetiker die Chance bekommen, mit dieser genussvollen Ernährung gut und gesund mit ihrem Diabetes zu leben. Immer mehr Diabetiker wollen ihre Ernährung auf LOGI umstellen. Sie möchten ihren Lebensstil ändern, wissen aber nicht, wie sie anfangen sollen. Viel zu viele Fragen stellen sich: Eignet sich LOGI für jede Therapieform? Was muss ich beachten? Muss ich meine Tabletten oder das Insulin absetzen? Ich spritze Insulin, darf ich überhaupt nach der LOGI-Methode essen? Können auch Typ-1-Diabetiker nach LOGI essen? Was muss ich beachten? Was darf ich essen? Wie fange ich an?

Dieses Buch ist für alle Diabetiker und Prädiabetiker der ideale Begleiter für den Einstieg in die LOGI-Methode: alles, was Sie für eine erfolgreiche Umstellung des Lebensstils brauchen. Ich habe bewusst nicht auf Theorie und Hintergründe verzichtet. Meine Erfahrungen als Diabetesberaterin und noch viel mehr meine eigene »Diabeteslaufbahn« haben mir gezeigt, dass es für die Motivation, dauerhaft eine gute Beziehung mit seinem Diabetes zu führen, wichtig ist, zu verstehen. Eine nachvollziehbare Empfehlung lässt sich viel leichter im Leben umsetzen.

Nach »Stopp Diabetes! Raus aus der Insulinfalle mit der LOGI-Methode« habe ich zahlreiche Rückmeldungen bekommen. Viele trauen sich aus Unsicherheit nicht, mit LOGI zu beginnen, denn die LOGI-Pyramide scheint die bekannten Ernährungsempfehlungen auf den Kopf zu stellen. Es klingt unvorstellbar, Gewicht zu verlieren, ohne am Fett zu sparen. Zu tief sitzt das Dogma der zahlreichen Ernährungsberatungen: Fett macht fett! Vielfach wurde der Wunsch nach einem Plan für den Anfang geäußert. Diesem Wunsch möchte ich mit dem Praxisbuch zu »Stopp Diabetes!« nachkommen. Der Wochenplan soll Ihnen Sicherheit geben und ein Gefühl für LOGI vermitteln. Nach einer Woche werden auch Sie sagen, was bereits viele Diabetiker vor Ihnen gesagt haben: Das funktioniert ja wirklich! Sie werden sich über Ihre Blutzuckerwerte freuen, hautnah erleben, wie einfach es sein kann, trotz genussvollen Essens den Diabetes gut im Griff zu haben und ohne Hunger oder Verzicht Gewicht zu verlieren.

Essen allein ist nicht alles. Essen und Bewegung waren Millionen Jahre eng miteinander verknüpft. Einerseits ist es angenehm, dass wir unser Essen nicht mehr selber jagen müssen, andererseits wäre genau das für uns gesünder. Zum Essen muss ich selten motivieren, bei der Bewegung sieht das anders aus. LOGI und Bewegung sind ein unschlagbares Team für Ihren Diabetes. Daher möchte ich Ihnen auch die zweite Säule der Therapie, die Bewegung, ans Herz legen. Vielleicht schaffen Sie es, mit LOGI und Bewegung auf die dritte Säule – die Medikamente – zu verzichten. Falls nicht, finden Sie in diesem Buch praktische Anleitungen und Tipps, was Sie bei der Umstellung auf LOGI beachten müssen.

Fangen Sie an und erleben Sie, dass eine Lebensstiländerung nicht mit Genussfreiheit, Disziplin und Verzicht gepaart sein muss. Sie kann eine Freude für Gaumen, Seele und Blutzucker sein.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg mit LOGI!

Katja Richert, Diabetesberaterin DDG

Auf den Spuren des Diabetes

Den Einfluss der Ernährung auf das Wohlbefinden ihrer Patienten entdeckten die Mediziner schon sehr früh. Von den verschiedenen Therapiemöglichkeiten, zwischen denen wir heute auswählen können, konnten sie damals nur träumen. Die Behandlung beruhte allein auf Beobachtungen der Ärzte, wie die Leiden ihrer Patienten verringert werden konnten, und so verordneten sie teils abenteuerliche Diäten zur Steuerung des Blutzuckers.

Die Ernährungstherapie im Wandel der Zeit

Die ersten ernährungstherapeutischen Maßnahmen gegen die Polyurie (vermehrte Harnausscheidung) fanden sich im 1550 vor Christus niedergeschriebenen Papyrus Ebers. Die Betroffenen erhielten Diäten aus Weizen oder Haferkorn, vermischt mit Honig, Ocker, Pflanzenextrakten und Wasser.

Der griechische Arzt Aretaios aus Kappadokien (80–130 n. Chr.) hinterließ die erste präzise Beschreibung des Typ-1-Diabetes: »Diabetes ist eine schwer zu behandelnde Erkrankung, die das Fleisch und andere feste Teile des Körpers in Harn auflöst. Die Kranken hören niemals auf, Flüssigkeit abzugeben. Die Flut ist nicht zu stoppen, als ob eine Wasserleitung geöffnet worden wäre. Das Leben ist kurz, elend und schmerzvoll, der Durst unstillbar. Man kann sie weder davon abhalten zu trinken noch Wasser zu lassen. Wenn sie wirklich eine Zeitlang aufhören zu trinken, wird ihr Mund ausgedörrt und ihre Körper trocken. Ihre Eingeweide erscheinen wie vertrocknet. Die Kranken werden von Erbrechen, Unruhe und brennendem Durst gepeinigt, und nach kurzer Zeit sterben sie.« Als Ursache dieses Leidens vermutete Aretaios eine Erkrankung des Magens. Er konzentrierte seine Therapien auf eine Reinigung des Magens und empfahl seinen Patienten Milchkuren, Backobst, Wein und Abführmittel.

Auch in Indien und China war die Erkenntnis, dass die Symptome des Diabetes durch die Auswahl der Nahrungsmittel beeinflusst werden können, bekannt. Der chinesischen Arzt Sun Si Miao (600 n. Chr.) schrieb in einem seiner medizinischen Werke: »Zunächst müssen diejenigen, die Medizin praktizieren, die Ursache der Krankheit erkennen. Wenn sie diese gefunden haben, sollen sie versuchen, das Leiden mit den Mitteln der Ernährung zu heilen. Nur, wenn die Ernährung fehlschlägt, dann verschreiben sie Medizin.«

Etwa zur gleichen Zeit wurde in Indien Diabetes als »madhumea« bezeichnet, was übersetzt »Honigharn« bedeutet. Man unterschied bereits zwei Formen des Krankheitsbildes. Jene, die bei der wohlhabenden, gut genährten Schicht auftrat und jene, die meist junge und magere Menschen betraf und schnell zum Tode führte. Bei der Form des Diabetes, die nur in der wohlgenährten Bevölkerungsschicht auftrat, vermutete man als Ursache ein Überessen mit Reis, Mehl und Zucker. Als therapeutische Maßnahme setzten die Mediziner eine Einschränkung der genannten Kohlenhydrate ein und erzielten damit die gewünschten Erfolge. Die Gruppe derer, die bis auf die Knochen abmagerten und immer schwächer wurden, empfahlen sie eine Reismast, damit sie Gewicht zunahmen und wieder zu Kräften kamen.

Im Mittelalter wurde der Diabetes bereits genauer beschrieben. Im Qanun al-tibb (Kanon der Medizin), dem wohl berühmtesten Werk des persischen Arztes Avicenna (980–1037 n. Chr.) beschreibt er verschiedene Symptome des Diabetes: krankhaft gesteigerte Nahrungsaufnahme, Entzündungen der Haut, Wundbrand, Schwindsucht und Impotenz. Die Ursache der Erkrankung suchte er nicht, wie vor ihm Galen, in den Nieren, sondern er suchte sie in der Leber.

Bis in das 16. Jahrhundert bildeten die Lehren Galens und Avicennas die Basis der medizinischen Forschung.

Erst Paracelsus (1493–1541) stellte neue Theorien über die Ursache des Diabetes auf. Er widmete seine Aufmerksamkeit wieder dem Urin der Betroffenen. Nach dem Verdampfen des Urins erhielt er einen salzähnlichen Rückstand. Er nahm an, dass die Zusammensetzung des Blutes bei Diabetikern eine andere sei und vermutete, dass diese salzähnlichen Substanzen, die er »Tartarus« (Weinstein) nannte, die Nieren schädigen. Er glaubte, dass der Tartarus sich in den Nieren festsetzt und sie versalze. Hier vermutete er die Ursache für den großen Durst und Harndrang der Betroffenen. Paracelsus lehrte, dass die Kranken ihrem Körper umso mehr Tartarus zuführten, je mehr Nahrung sie aufnähmen und verordnete jedem Betroffenen Hungerkuren. Die Einführung der Hungerkur gilt als die erste erfolgreiche Diabetestherapie.

Erst ein Jahrhundert nach dem Tod von Paracelsus wurde der süß schmeckende Diabetikerharn von dem englischen Arzt Thomas Willis (1621–1675) wiederentdeckt. Willis war überzeugt, dass das gute Leben der Gesellschaft, die gerne und viel unverdünnten Wein trank, Diabetes fördere. Auf die nahe liegende Annahme, dass der süße Geschmack des Urins vom Zucker herrühre, kam er nicht. Er vermutete, dass sich im Blut Salze mit Schwefel vermischten und übermäßig über die Nieren ausgeschieden wurden, woraufhin das Gewebe austrockne und Durst und Gewichtsverlust die Folge seien. Er empfahl den Leidenden eine Diät aus Zitronenwasser, Reis und Gerste mit Milch vermischt.

Matthew Dobson (1745–1784), vom Königlichen Krankenhaus Liverpool, experimentierte mit dem Urin von Diabetikern und erkannte, dass sowohl deren Urin als auch das Blut Zucker enthält. Durch Verdampfen des Urins trennte er die festen von den flüssigen Bestandteilen und erhielt eine weiße Masse, die wie brauner Zucker schmeckte. Er war der Meinung, dass beim Diabetes eine zuckerähnliche Masse im süßlich schmeckenden Blutserum vorlag, die über den Urin ausgeschieden wurde. Matthew Dobson war der erste Arzt, der von einem Zusammenhang zwischen dem Zuckergehalt im Blut und im Urin berichtete. Weiterhin beobachtete auch er, dass es den Patienten besser ging und ihr Urin weniger süß schmeckte, wenn sie sich an ihre Diät hielten.

John Rollo (1749–1809), ein schottischer Militärarzt, dokumentierte im Jahre 1797 die erste kontrollierte Studie zur Diabetestherapie. Er ließ die Erkenntnisse von Matthew Dobson, dass sich sowohl im Blut als auch im Urin von Diabetikern zu viel Zucker befindet, in seine Diätempfehlungen einfließen.

John Rollo war der erste Arzt, der seinen Patienten eine Low-Carb-Diät verordnete. Er beschränkte die Kohlenhydrate auf ein Minimum und empfahl eine Kost reich an Eiweiß und tierischen Fetten. In seinem Buch »An Account of Two Cases of the Diabetes Mellitus« beschreibt er detailliert den Verlauf seiner Patienten. Der Zustand der Patienten verbesserte sich und die Glukosurie (Zuckerausscheidung über den Urin) verschwand. Einer seiner Patienten war ein Captain der British Royal Artillery. Er wog zu Beginn der Behandlung 105 Kilogramm, litt unter ständigem Harndrang und war stark dehydriert. John Rollo bewies, dass durch seine Diät, die aus Wasser, Milch, Pudding aus Schweineblut, Fleisch, Zwiebeln, Kohl und Salaten bestand, die Symptome, das hohe Gewicht und der Zucker aus dem Urin verschwanden. Er beobachtete auch das Wiederauftreten der Glukosurie, wenn der Patient Bier oder Kuchen konsumierte. Aus seinen Beobachtungen zog er den Schluss, dass Diabetes eine Erkrankung des Magen-Darm-Trakts sein muss, bei der im Darm zu viel Zucker aus der kohlenhydrathaltigen Nahrung produziert wird.

In Frankreich verfolgte man Rollos Theorie, dass Diabetes mellitus eine Erkrankung des Verdauungstrakts ist. Apollinaire Bouchardat (1809–1886) sah die Ursache des Diabetes in einer zu frühen Umwandlung von Stärke zu Glukose (Traubenzucker) im Magen, wodurch der Zucker zu schnell ins Blut gelangt. Ebenso wie Rollo versuchte er, die Kohlenhydrate in der Nahrung weitestgehend zu ersetzen. Er setzte auf eine vielseitigere Auswahl an Gemüse und einen höheren Fettanteil. Auch sollten seine Patienten alkoholische Getränke als Energielieferant nutzen. Er empfahl eine tägliche Menge Wein von ein bis zwei Litern. Bouchardat hatte während der Entbehrungen im deutsch-französischen Krieg die Beobachtung gemacht, dass viele Diabetiker infolge der Unterernährung harnzuckerfrei wurden. Daraufhin empfahl er ihnen eine überwiegend knappe Kost, führte Fastentage ein und motivierte sie zu körperlicher Bewegung.

Etwa zeitgleich untermauerte der französische Physiologe Claude Bernard (1813–1878) den Vorteil kohlenhydratarmer Ernährungsformen bei Diabetes. In Tierversuchen zeigte er, wie die Kohlenhydrate aus der Nahrung im Darm gespalten und als Glykogen (Speicherform der Glukose) in der Leber gespeichert werden.

Den Vertretern der kohlenhydratarmen Ernährungsformen standen Forscher, die auf kohlenhydratreiche Kostformen schworen, entgegen.

Die einen hielten Reis für den wichtigsten Kohlenhydratträger, andere die Kartoffel und wieder andere schworen auf Hafer. Erst die von Carl von Noorden (1858–1944) eingeführten Hafertage stießen auf größere Resonanz. Von Noorden sah die vermehrte Zuckerbildung der Leber als Ursache des Diabetes. Seine Diätform beinhaltete zwei kohlenhydratfreie Tage pro Woche, an denen er seinen Patienten zusätzlich 120 Gramm Cognac verordnete.

Der Amerikaner Frederick M. Allen (1879–1964) begann seine Forschung mit diabetischen Hunden. Seine sorgsam geführten Studien zeigten, dass eine Reduktion der gesamten Nahrungszufuhr eine deutliche Verbesserung des Diabetes bewirkt. Er untersuchte, wie sich verschiedene Kostzusammensetzungen auf die Glukosurie auswirkten.

Er beobachtete, dass die Hunde Zucker über den Urin ausschieden, wenn sie kohlenhydratreich gefüttert wurden. Bekamen sie ein Futter, das einen hohen Fettanteil und niedrigen Kohlenhydratanteil besaß, blieben sie harnzuckerfrei. Bei seinen Auswertungen nahm er die Ergebnisse und Erkenntnisse seines ärztlichen Kollegen Elliot P. Joslin (1869–1962) zu Hilfe. Joslin hatte zuvor intensive Studien an Patienten durchgeführt und aufgezeichnet. In seinem 1916 erschienenen Werk »The Treatment of Diabetes Mellitus« dokumentierte er seine Ergebnisse von über 1.000 Diabetikern und zeigte, dass sich durch eine kohlenhydratarme Diät und ein strenges Sportprogramm die Sterblichkeit um 20 Prozent verringern ließ.

Nach den Hunden untersuchte Allen dieses Prinzip der starken Kalorienrestriktion auch an diabetischen Patienten. Er ließ sie einige Tage fasten, bis der Blutzuckerspiegel in den Normalbereich gefallen war. Dann erst bekamen die Diabetiker etwas zu essen. Seine Diätempfehlungen waren äußerst kohlenhydratarm und immer auf eine Unterernährung ausgerichtet. Bei den älteren, übergewichtigen Diabetikern konnte er mit dieser Therapie ausgesprochen gute Erfolge verzeichnen. Mit dieser Radikalkur konnten viele Diabetiker vor dem Koma bewahrt werden, aber leider sind viele von denen, die er vor dem Koma bewahrt hatte, an Unterernährung gestorben.

Bis zur Einführung des Insulins blieb die kalorienbegrenzte, kohlenhydratarme Ernährung die Standardtherapie bei Diabetes mellitus.