9,99 €

Mehr erfahren.

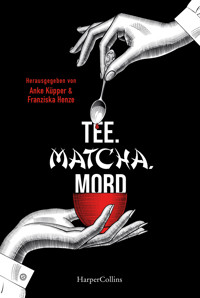

- Herausgeber: Ecco Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Earl Grey mit Schuss zum Mutmachen vor der Tat. Heidekräutertee zur Beruhigung danach. Intrigen zur Tea Time. Giftige Machenschaften bei der Teezeremonie. Ob heiß oder kalt, schwarz oder grün, Matcha oder Mugicha, lose oder im Beutel - kaum ein anderes Getränk erfreut sich weltweit solch großer Beliebtheit. So vielfältig wie seine Geschmacksrichtungen und Zubereitungsweisen sind die Geschichten unserer Krimiautorinnen und -autoren und die Orte, an denen sie spielen. Mit Kurzkrimis von Mary Ann Fox, Cornelius Hartz, Arnd Rüskamp, Oliver Buslau, Eva Jensen, Kathrin Hanke, Sabine Weiß, Claudia Wenk Santana, Henrik Siebold, Eberhard Michaely, Sandra Åslund, Leo Hansen, Ricarda Oertel, Eric Niemann, Peter Gerdes, Charlotte Richter-Peill, Hartmut Pospiech, Till Raether, Franziska Henze und Anke Küpper.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 444

Ähnliche

Zum Buch:

Es sind schon Menschen für deutlich weniger getötet worden, als ein Pfund des teuersten Tees der Welt kostet. Ob in England oder Marokko, in fernöstlichen Tempeln oder friesischen Teestuben: Auf der ganzen Welt geht man für Tee über Leichen.

Zu den Herausgeberinnen:

Anke Küpper studierte Germanistik, Romanistik und Medienwissenschaften in Hamburg, Bochum, Poitiers und Bordeaux. Seit über zwanzig Jahren arbeitet sie als Buchautorin. Neben ihren Kriminalromanen, in denen sie ihre Wahlheimat Hamburg zum Schauplatz macht, hat sie mehr als achtzig Sachbücher und Pixi-Geschichten sowie zahlreiche Quizze und Spiele veröffentlicht, darunter einige Bestseller. Sie hat bereits mehrere Krimi-Anthologien herausgegeben, ist in Hamburg als Literaturveranstalterin aktiv und leitet Schreibworkshops. Außerdem engagiert sie sich bei den Mörderischen Schwestern, im Syndikat und im writers’ room Hamburg für andere Schreibende.

Franziska Henze ist in Hamburg geboren. Die promovierte Rechtsanwältin schreibt Romane und Thriller. Außerdem hat sie mehrere, zum Teil preisgekrönte Kurzgeschichten veröffentlicht. Franziska Henze ist Mitglied der Mörderischen Schwestern und Mitherausgeberin der Anthologien »Tatort Nord« und »Tatort Nord 2«.

Originalausgabe © 2023 by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg Covergestaltung von Favoritbüro Covergabbildung von Maisei Raman / Shutterstock E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck ISBN E-Book 9783749906185www.harpercollins.de

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

wussten Sie, dass es im 17. Jahrhundert in Holland die Empfehlung gab, täglich hundert Tassen Tee zu trinken? Oder dass man in Japan nicht nur schwarzen oder grünen, sondern auch Tee aus Gerste trinkt? Haben Sie schon vom Ayahuasca-Tee gehört, der bewusstseinserweiternd wirkt? Folgen Sie unseren Autorinnen und Autoren in 20 ausgewählten Kurzkrimis – allesamt Erstveröffentlichungen – auf mörderischen Spuren vom Teeanbau in Asien über den Seetransport bis zu tödlichen Teestunden in Norddeutschland. Ob humorvoll mit »Tea for Two« von Mary Ann Fox, historisch mit »O gesunder Trank!« von Sabine Weiß oder tragisch in Till Raethers »Setzlinge«, bei uns ist für jeden Krimi- und jeden Teefan das Passende dabei.

Alle Geschichten genießen Sie am besten mit einer Tasse Tee – ob mit oder ohne Schuss entscheiden Sie.

Ihre

Franziska Henze und Anke Küpper

LINNERT UND DER SCHÖNE TOD

Henrik Siebold

Linnert hatte schon viele Tote gesehen, auch schlimm zugerichtete. Sie waren blutig, zerteilt, geköpft, durchlöchert, verbrannt oder aufgespießt gewesen.

Was sich ihm hier jedoch bot, war auch für ihn eine Premiere. Es war grausam und blutig, und zugleich doch auch voll bizarrer Schönheit.

Aber was genau sah er eigentlich?

Der Tote lag rücklings auf dem Fußboden. Er war nackt. Sein gesamter Körper war mit Schnittwunden bedeckt, deren tiefste sich am Hals befand und vermutlich zum Tod geführt hatte.

Die Schnittwunden aber waren nicht blutrot, wie man es hätte erwarten sollen. Sie glitzerten in einem matten Goldton.

Da kaum davon auszugehen war, dass das Blut des Toten golden war, ließ es nur einen Schluss zu. Der Mörder hatte sein Opfer erst mit einem Schneidwerkzeug getötet und anschließend die Wunden mit Farbpaste bestrichen.

Aber warum?

Linnert drehte sich zu der Mitarbeiterin der Rechtsmedizin um, die den Toten untersucht hatte und jetzt neben ihm stand. Sie war schlank und überragte den auffällig klein gewachsenen Kommissar um einiges. »Irgendeine Idee, was es damit auf sich hat?«, fragte er.

Es schien ihr schwerzufallen, sich von dem Anblick loszureißen. Schließlich sagte sie mit leiser Stimme: »Es sieht aus wie Kintsugi. Ich habe vor Kurzem etwas darüber gelesen.«

»Kintsugi?«

»Mmh. Kommt aus Japan. Irre, oder?«

Linnert wartete auf weitere Erklärungen, doch als die ausblieben, sagte er: »Lass mich raten. Kintsugi ist der kleine Bruder von Harakiri? Nur, dass man vielleicht ein goldenes Schwert dafür benutzt?«

Die Rechtsmedizinerin lachte. »Aber nein, Linnert. Es ist eine besondere Technik, mit der in Japan zerbrochene Keramik repariert wird. Meistens Teeschalen. In dem Artikel wurde es erklärt. Man klebt die Scherben mit einem speziellen Lack zusammen, in dem Goldstaub ist. Da, wo ursprünglich die Risse oder Sprünge waren, ist am Ende ein feines goldenes Muster. Oft sind die Stücke nach der Reparatur noch schöner als vorher.«

Linnert musterte erneut die Leiche. Der Tote, so viel wusste er bereits, hieß Johannes Sarau und war 52 Jahre alt. Er war der Inhaber des Teegeschäftes, in dem er sich befand und in dem Sarau rund zwölf Stunden zuvor, also am späten gestrigen Abend, ermordet worden war.

Linnert nickte der Rechtsmedizinerin noch einmal zu. Dann sah er sich in dem Laden um. Er lag im Hamburger Kontorhausviertel, bestand aus einem einzigen Verkaufsraum, der vollgestopft war mit Tee und Teeutensilien aller Art. Die Luft roch intensiv nach Vanille, Kräutern und Bergamotte. In den Regalen und auf Anrichten standen Service und Tassen, Samoware und Kannen, Filter, Stövchen, Tabletts und Dosen in vielen Farben und Formen. Dazu gab es Tütchen mit Kandis und Rohrzucker, Teegebäck und Schokolade. Jede erdenkliche Fläche war überladen damit.

Der Ruhepol inmitten des bunten Durcheinanders war eine gläserne Vitrine. In ihr standen Teeutensilien, die anscheinend aus Japan stammten, darunter Gerätschaften aus Bambus sowie grob und schief getöpferte Schalen, die für Linnerts Augen eher stümperhaft wirkten. Die kleinen Preisschildchen verrieten, dass er sich irrte. Zwei der Schalen – man nannte sie offenbar Chawan – waren auf die Art repariert worden, die die Rechtsmedizinerin beschrieben hatte. Sie waren zersprungen und auf kunstvolle Art mit goldenem Kitt zusammengefügt worden. Ihre Oberflächen waren von einem feinen Geäst goldener Linien durchzogen – genau wie die Leiche des Ladeninhabers.

»Kommissar! Sie können jetzt mit ihr reden.«

Ein Kollege vom psychologischen Dienst stand in der Tür zum Lagerraum des Geschäfts und winkte Linnert zu. Er hatte sich um Sandra Östlinger gekümmert, die einzige Angestellte des Ladens. Sie hatte ihren Chef am Morgen gefunden und die Polizei alarmiert.

Linnert betrat den Hinterraum. Er war ähnlich vollgestellt wie das Ladenlokal. In deckenhohen Regalen standen weiteres Teegeschirr sowie Hunderte Teedosen, deren Beschriftung zu einer Weltreise einlud: Ceylon, Assam, Uji, Aurich.

Sandra Östlinger saß zusammengesunken auf einem Klappstuhl. Sie war blass. Als Linnert auf sie zutrat, füllten sich ihre Augen mit Tränen.

»Ich verstehe es nicht! Ich verstehe es einfach nicht! Wer tut so etwas?«

Linnert nahm auf einem zweiten Klappstuhl Platz. Er sagte nichts.

Der Kommissar ruhte so sehr in sich selbst, dass sich seine Ausgeglichenheit auf die Menschen in seiner Umgebung übertrug.

So war es auch jetzt. Sandra Östlinger schniefte noch eine Weile, doch nach und nach versiegten ihre Tränen.

Linnert sagte: »Es sieht nicht nach einem Überfall aus. Ein Räuber hätte sich wohl kaum so etwas einfallen lassen.«

»Nein, bestimmt nicht.«

»Wissen Sie, was es zu bedeuten hat?«

»Sie meinen das mit dem Gold?«

»Ja. Das Kintsugi.«

Trotz ihrer Trauer und ihres Entsetzens erschien ein blasses Lächeln auf Östlingers Gesicht. »Ich weiß nicht, was das soll. Es ist völlig absurd.«

»Hatte er Feinde? Gab es Drohungen?«

»Ich glaube nicht. Obwohl …« Östlinger erstarrte jäh. Sie starrte Linnert mit aufgerissenen Augen an. »Doch! Da war etwas.«

»Erzählen Sie.«

»Es gab einen entsetzlichen Streit. Erst vor wenigen Tagen.«

»Mit wem?«

»Christian Peters. Er betreibt eine Porzellanklinik in Eppendorf.«

»Ich wusste nicht, dass Geschirr zum Arzt geht.«

Sie lachte, um sogleich doch wieder zu weinen. »Er nennt sein Geschäft so, Porzellanklinik. Wir bringen gelegentlich Antiquitäten zu ihm, vor allem japanische Schalen. Peters beherrscht die Kunst des Kintsugi wie wenige sonst.«

»Worum ging es in dem Streit?«

Sandra Östlinger starrte eine Weile ins Nichts. Dann berichtete sie Linnert, was vorgefallen war.

***

Linnert verabschiedete sich von Östlinger. Er kehrte in den Verkaufsraum zurück und sah erneut auf den am Boden liegenden Toten.

War es ein Trost?

Dass der Tod auch schön sein konnte?

***

Die Porzellanklinik, die Christian Peters betrieb, befand sich im Erdgeschoss eines stuckverzierten Gründerzeithauses im feinen Stadtteil Eppendorf. Eine Glocke läutete, als Linnert eintrat. Niemand war zu sehen. In einem Regal standen reparierte Teller oder Tassen, offenbar zur Abholung bereit. Die Sprünge und Risse in den Stücken waren nur noch zu sehen, wenn man sehr genau hinsah.

Eine Vase war mit einem filigranen Netz goldener Fäden durchwirkt. Ost trifft West. Schöner als zuvor, ganz wie die Kollegin von der Rechtsmedizin gesagt hatte. Es war atemberaubend.

Kurz darauf trat ein Mann durch eine Hintertür in den Laden. Etwa fünfzig Jahre alt, groß gewachsen. Ein Gesicht, das Empfindsamkeit ausdrückte und eher zu einem Künstler als einem Handwerker passte. Sein Lächeln war freundlich.

»Was kann ich für Sie tun?«

Linnert lächelte auf die gleiche Art.

»Sie führen Reparaturen mit Kintsugi aus?«

»Aber ja. Ich habe die Technik in Japan gelernt. Haben Sie das Stück dabei, um das es geht?«

Linnert überhörte die Frage. »Ließe sich mittels Kintsugi auch anderes reparieren? Sagen wir, eine menschliche Wunde?«

Peters schüttelte verständnislos den Kopf. »Ich bin mir nicht sicher, warum Sie … die Antwort lautet Nein. Der Urushi-Lack, der beim Kintsugi zur Anwendung kommt, ist nur für Porzellan und Keramik geeignet.«

Linnert sah den Mann prüfend an. Peters wirkte verunsichert, was angesichts seiner seltsamen Frage nur angemessen war. Angst oder ein schlechtes Gewissen sah Linnert nicht.

»Dann lassen Sie mich anders fragen … Wann haben Sie Johannes Sarau zum letzten Mal gesehen?«

»Ich wüsste nicht, was Sie das angeht.«

Statt einer Antwort hielt Linnert seinen Dienstausweis in die Höhe. »Also? Wann?«

»Ist etwas passiert?«

»Herr Peters?«

Der Porzellan-Doktor ruderte mit den Händen. »Es ist vielleicht vier Wochen her. Sarau bringt gelegentlich Stücke zur Reparatur. Sehr schöne Stücke, muss ich dazu sagen. In dem Fall habe ich die Sachen nach Fertigstellung zu ihm in den Laden gebracht.«

»Sie hatten Streit, ist das richtig?«

Peters rollte mit den Augen. »Streit würde ich es nicht nennen. Das letzte Stück, das er mir brachte, war etwas ganz Besonderes. Etwas, von dem ein Chajin nur träumen kann … Ich konnte nicht glauben, dass Sarau es wirklich bekommen hatte.«

»Chajin?«

»Ein Teemensch. So nennen es die Japaner.«

»Das, was wir Deutschen Teetrinker nennen würden?«

Peters lachte. »Aber nein. Tee trinken … das tun viele Menschen. Ein Chajin aber geht den Teeweg. Er widmet sein Leben dem Tee. Das ist etwas anderes.«

»Sarau war ein solcher Teemensch?«

»Durch und durch.«

»Ich verstehe … oder auch nicht. Worum ging es in Ihrem Streit?«

»Um Geld. Angesichts des Stückes, das er mir brachte, wollte ich meine Arbeit höher als üblich entlohnt haben. Allein wegen der Verantwortung. Sarau weigerte sich. Ich fand ihn geizig. Ich denke, ich werde keine weiteren Aufträge von ihm annehmen.«

»Richtig. Das werden Sie wohl nicht«, sagte Linnert. »Was genau war das für ein Ding, das Sie für ihn repariert haben?«

»Kein Ding, Herr Kommissar! Es war eine Teeschale, eine Chawan. Eine sehr besondere. Sarau hatte sie erst kürzlich erworben und wollte sie nach der Reparatur lukrativ weiterveräußern.«

»Beziffern Sie lukrativ.«

»Mindestens eine Millionen Euro. Wahrscheinlich mehr.«

»Für eine Teeschale?«

»Für die Teeschale!«

»Bitte erklären Sie mir das.«

»Nun, die Schale hat sich einst im Besitz von Sen no Rikyū befunden, dem wohl berühmtesten Meister der japanischen Teezeremonie. Der Wert eines solchen Objekts ist im Grunde nicht mit Geld zu beziffern.«

Linnert verspürte die verhaltene Freude eines Polizisten, der ahnt, dass er bei der Aufklärung eines Falles Fortschritte macht. Geld war nicht immer ein Motiv. Ging es aber um Millionen, sah es anders aus.

»Sie sagten, Sarau hat die Schale kürzlich erworben. Wissen Sie, von wem?«

Peters nickte und nannte den Namen. Linnert bedankte sich. Er wandte sich zur Tür.

Der Ladeninhaber aber hielt ihn auf. »Warten Sie, Kommissar. Könnten Sie nicht vielleicht doch erklären, was das alles soll?«

»Sicher.«

Linnert sagte es ihm.

Peters wurde blass. »Sie sagen, seine Wunden waren mit Gold bestrichen?«

»Es sah sehr schön aus.«

»Kintsugi soll heilen. Nicht töten.«

***

Kurt Eissler, der ursprüngliche Besitzer der kostbaren Teeschale, musste mindestens achtzig Jahre alt sein. Er öffnete persönlich die Haustür der herrschaftlichen Villa in Blankenese, blickte erst nach vorne, dann überrascht nach unten. »Oh!«

Linnert war an solche Reaktionen gewöhnt.

Es war seine Größe. Seine Kleinheit.

Die Menschen rechneten nicht damit. Schon gar nicht bei einem Polizisten. Wer konnte es ihnen verübeln? Sogar Linnerts Kollegen wunderten sich. Schließlich gab es Vorschriften, Einstellungskriterien. Auch körperliche Mindestvoraussetzungen. Linnert unterbot sie, bei Weitem.

Wie er es dennoch in die Reihen der Polizei geschafft hatte?

Er wusste es natürlich. Aber er schwieg darüber. Wenn man ihn fragte, lächelte Linnert nur.

»Herr Eissler, Sie haben dem Teehändler Johannes Sarau vor einigen Wochen eine Teeschale verkauft. Ich möchte mehr darüber wissen.«

Der alte Mann sah Linnert aus klugen Augen an. »Es war nicht einfach eine Schale.«

»Das hörte ich. Sie gehörte einst einem Mann namens Rikyū.«

»Selbst das ist nur die halbe Wahrheit.«

Eissler gab die Tür frei. Er führte Linnert in einen Salon, wo sie auf zwei einander zugeneigten Sesseln Platz nahmen. Der Hausherr erklärte: »Sarau wollte die Chawan seit Langem haben. Doch der Preis überstieg seine Möglichkeiten. Nun schien er die nötigen Mittel zu haben. Wir wurden handelseinig.«

»Erklären Sie mir, was es mit dieser Schale auf sich hat.«

»Dazu muss ich etwas weiter ausholen, Kommissar. Sehen Sie, meiner Familie gehört eine Firma, die seit über hundertfünfzig Jahren Handel mit Japan treibt. Mein Urgroßvater kam zu einer Zeit dorthin, als sich das Land gerade erst dem Westen öffnete. Damals war vieles im Umbruch. Altes wurde verworfen, neues ausprobiert. Dinge, die heute als kostbar gelten, waren damals wertlos. So gelangte jene einzigartige Schale in unseren Besitz. Wie Sie schon sagten, einst gehörte sie Meister Rikyū.«

»Wer genau ist er?«

»Sen no Rikyū ist der Begründer der japanischen Teezeremonie. Aber er ist zugleich viel mehr als das. Vergleichen Sie ihn mit da Vinci, mit Michelangelo, mit Beethoven, mit Mozart … dann erahnen Sie seine Bedeutung für die Japaner. Manche von ihnen würden für diese eine so besondere Schale töten … Darum habe ich es immer im Vagen gelassen, ob sie wirklich in meinem Besitz ist.«

Linnert konnte seine Verblüffung nicht verhehlen. »Was ist mit Nicht-Japanern? Würden auch sie dafür töten?«

Eissler lächelte verschmitzt. »Bei wahren Tee-Enthusiasten möchte ich es nicht ausschließen. Sie müssen den Hintergrund verstehen. Rikyū diente im 16. Jahrhundert dem großen Feldherrn Hideyoshi als Teemeister. Doch die beiden entzweiten sich, und Rikyū wurde zum Tode durch Seppuku verurteilt, also zum rituellen Selbstmord. Das war im Jahr 1591. Bevor der Meister sich entleibte, hielt er eine letzte Teezeremonie ab. Die Schale, die er dabei verwendete, war mit dem Makel seines bevorstehenden Todes behaftet. Darum zerbrach er sie.«

»Aber Sie wollen jetzt nicht sagen, dass genau diese Schale …«

»Doch, Kommissar. Das will ich sagen. Eben jene Schale fand ihren Weg über Kobe und Yokohama in die Hände meiner Familie. Bis ich sie nun an Sarau verkauft habe.«

Im Raum herrschte Schweigen. Linnert dachte, wie es seine Art war, nicht im engeren Sinne über das Gesprochene nach. Er ließ die Worte schweben, ließ sie wirken. So fanden sie von selbst den Ort, an den sie gehörten.

»Sie sagten, die Schale war zerbrochen?«

»Richtig.«

»Sarau hat also eine Million Euro für einen Haufen Scherben bezahlt?«

Eissler lachte heiter auf. »Wenn Sie so wollen, ja.«

»Soweit ich weiß, hat er die Schale nicht behalten, sondern weiterverkauft. Sie wissen nicht zufällig, an wen?«

»Nein. Aber es muss jemand sein, der viel für den Teeweg übrighat. Ein wahrer Chajin.«

Linnert nickte nachdenklich. »Wie Sie schon sagten, womöglich ein Chajin, der sogar bereit war, dafür zu töten.«

***

Nach dem Gespräch mit Eissler lenkte Linnert seinen Wagen hinab ans nahe gelegene Elbufer. Dort stand er und sah hinaus aufs Wasser.

Linnert liebte den Fluss. Er lauschte ihm.

Die Elbe war alt und weise. Aber konnte sie ihm auch etwas über alte japanische Teeschalen sagen? Schalen von immensem Wert? Schalen, für die Menschen töteten?

Linnert fragte danach, bekam aber keine Antwort. Schlimmer noch, der Fluss lachte ihn aus.

Natürlich tat er das. Seit Äonen floss die Elbe durch dieses Land.

Wie albern waren da die Motive, die Menschen zu Mördern machten?

***

Helge Bergmann hatte als Fabrikant für Baumaschinen ein Vermögen gemacht. Nun, im Alter, hatte er sich aus dem Geschäftsleben zurückgezogen und betätigte sich als Kunstsammler und Mäzen. Seine besondere Liebe galt Antiquitäten aus dem Fernen Osten.

Linnert war durch einen Hinweis Sandra Östlingers auf Bergmann gestoßen. Zunächst hatte er sich bei ihr nach dem Käufer der einen besonderen Schale erkundigt. Davon schien Östlinger jedoch nichts zu wissen. Offenbar hatte Sarau das Geschäft vor ihr geheim gehalten. Dann fragte Linnert nach vermögenden Kunden des Teegeschäftes, und sie hatte sofort Bergmanns Namen genannt. Ein Unternehmer im Ruhestand, sehr reich. Zudem ein Chajin, ein Teemensch. Bergmann hatte bereits vieles von Sarau gekauft. Dinge von Wert. Antike Schalen, eiserne Kannen, Tuschgemälde.

Wenn jemand ein Vermögen für eine einzige Chawan ausgeben würde, dann er.

Bergmann wohnte in einem modernen Bungalow, der sich in einen parkähnlichen Garten im nördlichen Stadtteil Volksdorf schmiegte. Der Hausherr führte Linnert herum, deutete mit sichtbarem Stolz auf Rollbilder und Vasen, auf Buddhastatuen und Holzschnitte.

Durch einen Laubengang gelangten sie zu einem frei stehenden Teepavillon, futuristisch und traditionell zugleich. Glas und Stahl, dazu ein östlich geschwungenes Dach.

Das Innere des Pavillons war schlicht. Auf dem Boden lagen zwei japanische Strohmatten. In einer Wandnische hing ein Rollbild, eine angedeutete Berglandschaft im Nebel.

»Es sind nur zwei Tatami-Matten, Kommissar. Nach seinem Vorbild«, erklärte Bergmann.

»Sie meinen vermutlich Meister Rikyū?«

»Ah, Sie kennen sich aus. Sind Sie auch ein Chajin?«

»Nicht wirklich. Ich bevorzuge Kaffee.«

Bergmann lächelte nachsichtig. »Rikyū mochte es bescheiden. Wenig Platz, daher nur zwei Matten. Dazu einfache Utensilien. Der Tee macht alle Menschen gleich, Fürsten wie Diener, Krieger wie Händler. Der Meister war seiner Zeit voraus. Ein Demokrat. Vielleicht musste er deshalb sterben.«

»Um ehrlich zu sein, es ist nicht sein Tod, der mich herführt.«

»Sondern?«

Linnert sah den Unternehmer prüfend an. Bergmann wusste es nicht, da war sich Linnert sicher. Ausweichend sagte er: »Ein anderer Toter. Ich erkläre es Ihnen später. Erst einmal würde ich gerne …«

»Natürlich, Kommissar. Nehmen sie Platz. Ich hole sie.«

Linnert schlüpfte aus den Schuhen, trat auf die Reisstrohmatten und kniete sich hin. Durch die bodentiefen Fenster reichte der Blick in den Garten. Geharkter Kies, eine kunstvoll gestutzte Kiefer, ein Teich.

Stille erfüllte den Kommissar.

Frieden.

Bergmann, der sich kurz entfernt hatte, kehrte mit einem kleinen Holzkästchen wieder. Er kniete ebenfalls nieder, öffnete das Kästchen und holte einen in ein Seidentuch geschlagenen Gegenstand hervor.

Er schlug das Tuch zurück.

Die Schale war grob getöpfert und dickwandig. Ihre Farbe war ein tiefes, fast unwirkliches Schwarz, in dem feinste goldene Fäden schimmerten.

Zerbrochen vor über vierhundert Jahren. Repariert im Hamburg der Gegenwart. Objekt der Begierde. Todbringend. Wunderschön.

Bergmann betrachtete die Schale und hatte Tränen in den Augen.

Auch Linnert fühlte einen Kloß im Hals.

Mit leiser Stimme erklärte der Unternehmer: »Nur Stunden, nachdem Rikyū sie benutzt hat, nahm er sich das Leben … Betrachten Sie diese Schale, und Sie verstehen das Wabi-Sabi.«

»Ich befürchte, ich muss passen. Wabi … was?«

»Wabi-Sabi. Man kann es nicht übersetzen, Kommissar. Es ist das höchste Ideal der japanischen Kunst. Es geht um Stille und Einsamkeit. Um Verlorenheit. Um die Schönheit in der Vergänglichkeit.«

»Es kommt mir vor, als sprächen Sie von meinem Beruf«, erklärte Linnert.

Die beiden Männer schwiegen.

Dann stellte Linnert Fragen. Wann genau hatte Bergmann die Schale gekauft? War er finanziell in Vorleistung gegangen? Hatte er überwiesen oder in bar bezahlt? War ihm klar gewesen, dass Sarau die Schale seinerseits erst kurz zuvor erworben und sie erst einmal hatte reparieren lassen?

Bergmann antwortete offen und ehrlich. Ja, er hatte Sarau bezahlt, obwohl er die Ware erst gut zwei Wochen später erhalten sollte. Er wusste, dass Sarau sie seinerseits erst beschaffen musste. Von einer Reparatur hörte er zum ersten Mal … aber es machte ihm nichts. Durch das Kintsugi war die Chawan noch schöner als ohnehin schon.

***

Linnert kehrte spät am Abend nach Hause zurück. Er setzte sich auf den Balkon und sah entspannt hinauf in den Himmel.

Es war einer dieser endlosen Hamburger Sommerabende, in denen das blasse Rot im Westen nicht vergehen wollte. Halb Tag, halb Nacht. Die Zeit verlor jede Bedeutung.

Die Stunden bis zum Morgen verbrachte Linnert mit Lesen. Er schlief nie viel. Es war nicht seine Art.

Seine Lektüre war das Buch eines Japaners, Kakuzō Okakura. Bergmann hatte es ihm überlassen. Das Buch vom Tee, so der Titel. Es war ein Klassiker, entstanden im frühen zwanzigsten Jahrhundert. Geschrieben von einem Mann, der die Kultur seiner Heimat in Gefahr sah und sie den eigenen Leuten wie auch den Westlern nahebringen wollte.

Würde Linnert darin eine Antwort finden? Auf die Frage, warum jemand Johannes Sarau erstochen und seine tödlichen Wunden mit goldenem Lack bestrichen hatte?

Okakura schrieb über den Beginn des Teetrinkens in China, über seine Einführung in Japan. Vom Zen-Buddhismus, von den Schulen der Teezeremonie und ihrem Wandel durch die Jahrhunderte. Er erwähnte auch Meister Rikyū und sein schreckliches Ende durch Seppuku, durch rituellen Selbstmord.

Okakura nannte es richtigerweise Selbsthinrichtung. Denn Seppuku war kein Selbstmord, sondern eine Todesstrafe, die der Delinquent durch die eigene Hand auszuführen hatte.

Es war fremd. Sehr japanisch.

Der Grund für Rikyūs Verurteilung galt als ungeklärt. Angeblich war er an einem Komplott gegen Fürst Hideyoshi beteiligt. Er sollte ihm vergifteten Tee servieren.

Doch es gab auch andere Theorien.

Ein Bildnis Rikyūs war hoch im Tor des Tempels Daitoku-ji aufgestellt worden, unter dem der Fürst hindurchschritt. Das Bildnis eines Dienenden hoch über dem Haupt des mächtigen Hideyoshi? Ein Frevel, der nur mit dem Tod geahndet werden konnte.

Es gab noch eine dritte Theorie. Sie ließ Linnert aufhorchen. Demnach hatte der so untadelige Meister Rikyū billige Teeutensilien zu maßlos überteuerten Preisen verkauft. Rikyū, der fast als Heiliger verehrt wurde, war womöglich ein Betrüger.

***

»Sie müssen sie mir überlassen, Herr Bergmann. Natürlich nur leihweise.«

Es war der nächste Morgen. Linnert stand an der Tür des Bungalows, der ein Museum war. Ein Museum ohne Publikum.

Der Unternehmer verzog das Gesicht. »Aber wie stellen Sie sich das vor, Kommissar? Die Schale ist unbezahlbar!«

»Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht.«

»Ich verstehe nicht?«

»Ich auch nicht, Herr Bergmann. Noch nicht. Umso wichtiger ist es, dass Sie sie mir ausleihen. Im Übrigen, sprachen Sie zu mir nicht von der Vergänglichkeit? Vom Wabi-Sabi? Was könnte mit der Schale im schlimmsten Falle geschehen, außer dass sie noch einmal zerbricht?«

Der Unternehmer starrte Linnert in jäher Erkenntnis an. »Sie haben recht. Warten Sie einen Moment. Ich hole sie.«

***

Als Nächstes besuchte Linnert erneut Kurt Eisslers Haus an der Elbe. Der alte Herr saß beim späten Frühstück im Salon. Es gab englischen Tee aus chinesischem Porzellan. Eine einzige gegenseitige Aneignung. Heraus kam wunderbarer Geschmack.

Linnert stellte das Kästchen auf den Tisch und nahm die Schale heraus. Pechschwarz und golddurchwirkt.

»Ist das Ihre Schale, Herr Eissler? Ist dies die Schale von Meister Rikyū, die Sie an Johannes Sarau verkauft haben?«

Eissler nahm die Chawan zur Hand, berührte sie wie den toten Körper eines verflossenen Liebhabers. Ein Lächeln wehte über sein Gesicht.

Dann stockte er, schüttelte verwundert den Kopf.

Wortlos stand er auf, verließ das Zimmer. Als er zurückkehrte, hielt er eine kleine schwarze Scherbe in der Hand, kaum größer als die Kuppe eines kleinen Fingers.

»Ich konnte nicht anders, ich musste ein winziges Stück von ihr behalten«, erklärte Eissler.

Linnert verstand sofort. Die Schale, die er von Bergmann ausgeliehen hatte, war vollständig.

Aber das war es nicht allein.

Beides war schwarz, die winzige Scherbe wie die golddurchwirkte Schale.

Doch war es nicht dasselbe Schwarz. Das eine war um winzige Nuancen heller als das andere.

Das ließ nur einen Schluss zu.

Die Schale war eine Fälschung.

***

Eine knappe Stunde später betrat Linnert die Porzellanklinik von Christian Peters.

Auch dieses Mal grüßte der Porzellanarzt freundlich. Linnert kam schnell zur Sache. »Darf ich Ihnen eine Frage stellen, Herr Peters?«

»Natürlich, Kommissar. Was möchten Sie wissen?«

»Als Sarau die Scherben der berühmten Schale Meister Rikyūs zur Reparatur brachte, waren die Teile da vollständig? Genauer gesagt, waren es die Scherben? Ließ sich die Schale vollständig zusammensetzen?«

»Seltsam, dass Sie das fragen, Kommissar. Die Antwort lautet nein. Eine winzige Scherbe, vielleicht so groß wie ein Cent, fehlte. Ich habe es erst im Zuge der Arbeit bemerkt.«

»Hat Sarau Sie gebeten, das fehlende Stück zu ersetzen? Etwa durch Kitt? Oder sollten Sie vielleicht ein entsprechendes Stückchen nachmodellieren?«

»Ich habe es ihm vorgeschlagen. Es wäre das übliche Vorgehen gewesen. Er aber wollte das nicht. Die Schale sollte so bleiben, wie sie ist. Es war ihm wichtig. Einzig, was Meister Rikyū hinterlassen hatte, sollte ich zusammenfügen. Allerdings hat Sarau mich um Verschwiegenheit gebeten.«

»Ich verstehe.«

Linnert stellte das Holzkistchen auf den Tresen, öffnete es und holte die schwarze Schale daraus hervor.

Peters griff nach der Schale, hob sie empor, betrachtete sie von allen Seiten. Dann schüttelte er den Kopf. »Ein sehr schönes Stück. Sicherlich auch alt … die Bruchlinien sind fast identisch. Aber das ist nicht Meister Rikyūs Schale.«

»Richtig. Wer könnte ein solches Duplikat herstellen?«

Peters dachte lange nach. »Nur jemand, der sich auskennt. Auch diese Schale dürfte wertvoll sein. Zudem muss derjenige, der das hier gemacht hat, die Kunst des Kintsugi beherrschen … obwohl es nicht perfekt gemacht ist. Ich müsste kurz etwas prüfen …«

Peters stellte die Schale ab, verschwand in seiner Werkstatt und kehrte kurz darauf mit einer Lupe zurück.

Noch einmal untersuchte er die Schale und besonders die feinen, goldenen Linien, die die schwarze Keramik durchzogen.

»Sehr seltsam«, murmelte er.

»Das gilt für vieles, womit ich es zu tun habe«, sagte Linnert.

»Es ist echter Urushi-Lack, zweifellos auch mit echtem Gold versetzt. Ich wollte nur sichergehen. Weil …«

»Weil?«

Peters sah Linnert betrübt an. »Ich möchte niemanden beschuldigen.«

»Sagen Sie, was Sie sagen möchten. Das Beschuldigen übernehme ich dann.«

»Wenige Tage, nachdem ich Sarau die Schale zurückgebracht hatte, war jemand mit einer ungewöhnlichen Bitte bei mir. Die Person wollte von mir eine Dose meines Lacks erstehen. Sie müssen wissen, dass man im Internet viele billige Imitate kaufen kann, nicht aber den echten Lack und schon gar nicht mit echtem Gold. Ich weigerte mich zunächst, da ich ihn selbst herstelle, so wie ich es in Japan gelernt habe. Ich verkaufe ihn jedoch nicht. Am Ende aber ließ ich mich überreden.«

»Wer?«

Peters nannte den Namen.

Linnert seufzte.

***

Von der Porzellanklinik in Eppendorf war es nicht weit bis an die Alster.

Ein Spaziergang.

Milder Wind und die einsame Erzählung eines Haubentauchers. Ein altes Ehepaar auf einer Bank.

Linnert ging langsam.

Er war kein Teemensch. Er war ein Wassermensch. Ein Flussmensch.

Daher liebte er Hamburg.

Überall war Wasser.

Die Elbe.

Die Alster.

Sehr unterschiedlich, die beiden.

Die Elbe groß und mächtig.

Die Alster nur ein kleines, zartes Flüsschen.

Aber man durfte sich von ihr nicht täuschen lassen. Auch sie war klug. Die Alster hatte Hamburg von Anbeginn an begleitet. Sie wusste alles über die Stadt. Sie floss durch sie hindurch und blickte dabei den Menschen in ihre Fenster.

Linnert war traurig. Wie immer, wenn er davorstand, jemanden aus dem Leben zu nehmen und hinter Mauern zu sperren.

Die Alster spürte seinen Kummer. Sie tröstete ihn mit ruhigem Plätschern. Das Lächeln eines Flusses.

***

Der Kommissar klopfte gegen die Tür des Teegeschäfts im Kontorhausviertel. Der Laden war nach dem tragischen Ereignis geschlossen. Sandra Östlinger aber war dort. Sie musste Kunden und Lieferanten über das Unglück informieren, musste Bestellungen stornieren, versprochene Lieferungen absagen.

Die junge Frau ließ Linnert eintreten, schloss hinter ihm die Tür wieder ab.

»Was kann ich für Sie tun, Kommissar?«

»Eine einzige Frage beantworten.«

»Natürlich.«

»War es Ihre Idee? Oder seine? Meister Rikyūs Schale zu fälschen?«

Sie senkte den Blick. »Seine.«

»Aber Sie haben es ausgeführt, richtig?«

Östlinger nickte stumm.

»Dann kam es zum Streit zwischen Ihnen und Sarau? Vielleicht, weil Sie einen Fehler bei der Ausführung der Arbeit begangen haben? In der echten Schale fehlte eine winzige Scherbe, aber die Fälschung war vollständig?«

»Nein, Kommissar. Das spielte keine Rolle. Johannes wollte es sogar so. Er hatte Angst, dass Bergmann sonst unzufrieden sein und die Schale doch nicht würde haben wollen.«

»Warum dann? Derselbe Grund wie bei Peters? Ihr Chef war geizig und wollte Ihnen nicht genug vom Gewinn abgeben?«

Sie lachte. »Nein. Er war sehr großzügig.«

Linnert war irritiert. Täuschte er sich doch?

»Aber Sie waren es doch, oder? Erst die Stiche? Dann der Kintsugi-Lack auf seinen Wunden?«

Sie zögerte kurz, erklärte dann mit fast spöttischer Stimme: »Aber ja, Kommissar. Ich war es. Aber das geschah erst Tage später. Johannes hatte Bergmann die falsche Schale gegeben. Er hatte das Geld bekommen und gab mir die Hälfte seines Gewinns. Niemand merkte etwas. Wir hätten glücklich sein können. Mit dem Geld und mit der Schale.«

»Was ist passiert?«

»Er wollte sie ein zweites Mal verkaufen, ein zweites Mal Millionen einstreichen.«

»Eine zweite Fälschung?«

»Nein! Diesmal wollte er die echte Schale weggeben. Ich war entsetzt. Wie konnte er nur? Ich wollte es nicht zulassen. Weil sie einfach zu schön ist. Ich konnte und kann mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen …«

»Sie sind ein Chajin?«

Sie lächelte fein. »Durch und durch.«

»Ich verstehe.«

Östlinger schwieg. Sie wirkte völlig entrückt. Linnert folgte ihrem Blick, der sich scheinbar im bunten, wohlduftenden Gewirr des Ladens verlor, in diesem Irrgarten aus Tassen und Kannen, aus Henkelbechern und Stövchen, aus Kistchen und Kästchen, aus Gebäck und Zuckerkandis …

Dann sah Linnert sie. Weil sie nicht bunt war, sondern so schwarz wie eine mondlose Nacht.

Er trat an das Regal heran und nahm sie zur Hand. Eine einfache Schale.

Und doch viel mehr als das.

Die letzte Chawan, die Meister Rikyūs Hände je berührt hatten.

Eine Schale, für die Japaner töten würden – und nicht nur sie.

Sondern auch diese junge Frau, die vor ihm stand.

»Und das Kintsugi? Was sollte das?«, fragte Linnert.

Sie hob die Schultern. »Ein spontaner Gedanke. Vielleicht würde man Peters verdächtigen. Oder auch Bergmann.«

»Es tut mir leid.«

»Darf ich sie ein letztes Mal halten, Kommissar?«

»Aber ja.«

Er reichte Sandra Östlinger die Schale. Sie nahm sie mit zarten Fingern entgegen, hielt sie mit geschlossenen Augen.

Dann ließ sie sie fallen.

***

Das Café befand sich nicht weit von Saraus Teegeschäft entfernt.

Linnert bestellte einen Espresso.

Er trank und seufzte.

Immer schon, sein ganzes Leben, hatte er Tee für ein Getränk des Friedens gehalten.

Die Erkenntnis, dass er sich getäuscht hatte, schmerzte.

Zugleich schmeckte ihm der Kaffee gut wie nie zuvor.

DIE LIANE DER TOTEN

Eberhard Michaely

Freiwald stellte sein Glas ab und wischte sich mit dem Handrücken den Bierschaum von den Lippen.

»Ein Schamane?«, fragte er. »Bist du sicher?«

Bönninger nickte.

»Aus Peru«, bestätigte er. »Der Rentzel weiß das, weil er ihm die Alte Försterei vermietet hat. Angeblich, um eine Teezeremonie abzuhalten.«

»Teezeremonie!«, kam es Freiwald voller Sarkasmus über die Lippen. Er trank seinen Schnaps in einem Zug und knallte den Stamper auf die Theke. »Dass ich nicht lache!«

Sie saßen im »Schwarzen Eber« am Tresen. Hansi, der Wirt, schenkte ungefragt nach. Bier und Schnaps.

»Ich will gar nicht wissen, was die in den Tee alles reinrühren!«, sagte Freiwald und machte eine abwinkende Handbewegung.

Bönninger nickte zustimmend. »Das ist bestimmt so eine Hippie-Veranstaltung. In unsere Stadt kommen ja nur noch diese Yoga- und Esoterik-Spinner. Ich habe jedenfalls schon lange keine Touristen mehr gesehen, die durchs Silberbachtal oder zu den Externsteinen gewandert sind.«

»Wanderer besuchen auch keine Kurse, die Energiearbeit oder Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion heißen!«, rief Freiwald wütend. »Das klingt doch schon nach Räucherstäbchen und Haschzigaretten!«

Er ballte die Faust auf dem Schanktisch. »Die Polizei müsste da mal hin! Zu dieser Teezeremonie. Bei so einem Schamanen findet man doch bestimmt jede Menge Zeugs. Kokablätter, getrocknete Pilze, Pfeilgift … was weiß ich, was der aus dem Amazonas alles illegal bei uns einschleppt!«

»Scheiß Drogen!«, schimpfte Bönninger und nahm einen großen Schluck des frisch gezapften Biers. »Bad Meinberg ist zu einem Eldorado für Haschbrüder geworden.«

»Und Haschweiber!«, ergänzte Freiwald. »Diese jungen Dinger mit ihren Rasta-Haaren. Wie die hier rumlaufen! Nur mit einem Fetzen Stoff bedeckt! Kein Schamgefühl haben die!«

Bönninger sah sich verstohlen um. »Die sollen ja nackt tanzen, wenn sie in Trance sind«, flüsterte er.

»Nackt?« Freiwald verschluckte sich fast.

Bönninger grinste breit.

»Splitter-faser-nackt! Hat der Rentzel erzählt.«

»Hat er das schon mal … beobachtet?«, fragte Freiwald.

»Keine Ahnung.« Bönninger zog die Schultern hoch.

Freiwald strich sich nachdenklich über das Kinn.

»Man müsste sich das mal angucken, natürlich nur, um zu sehen, ob das auch stimmt.«

Bönninger hob abwehrend die Hände. »Also ich will damit nichts zu tun haben!«, sagte er.

»Aber einer muss doch überprüfen, was die da so treiben! Ob das gesetzeskonform ist«, ereiferte sich Freiwald.

»Dem Rentzel ist das egal«, sagte Bönninger. »Der ist froh, wenn er überhaupt Mieter hat! Der muss ja auch rechnen. Früher war die Alte Försterei das ganze Jahr über ausgebucht, hat er gesagt! Für Hochzeiten, Konfirmationen, runde Geburtstage. Aber wer feiert noch heutzutage? Hat ja keiner mehr Geld.«

»Früher«, murmelte Freiwald und leerte nachdenklich sein Glas. »Da war irgendwie alles … ordentlich!«

***

Freiwald hatte den Geländewagen unweit seines Hochsitzes geparkt. Er wollte sich der Alten Försterei unbemerkt nähern. Vielleicht würde es ihm möglich sein, einen Blick auf den Schamanen zu werfen oder die Gäste der Teezeremonie in Augenschein zu nehmen. Es interessierte ihn, was in diesem Wald passierte.

Das war auch sein Wald. Seit dreißig Jahren hatte er hier sein Jagdrevier. Schon als kleiner Junge tobte er mit seinen Freunden in diesem Gehölz und spielte Cowboy und Indianer. Damals wohnten in der Umgebung noch viele Familien. Jetzt nicht mehr. Allen südlippischen Entwicklungskonzepten zum Trotz zogen die Leute in Scharen weg. Hier gab es nur noch diese Hippies!

Zügigen Schrittes ging Freiwald auf einem schmalen Pass durch das Unterholz. Ludwig, seine Deutsche Bracke, hielt er an der kurzen Leine. Nach einer Viertelstunde erreichte er den Rand einer Tannenschonung und blieb stehen. Aus dem Schutz der tief hängenden Zweige hatte er freie Sicht auf die Rückseite des zweistöckigen Holzhauses mit seiner breiten Veranda und der davorliegenden Wiese, die früher als Biergarten gedient hatte. Die Alte Försterei war ein beliebtes Ausflugslokal gewesen. Oft war hier bis in die Nacht gefeiert worden. Der Wirt hatte keine Rücksicht auf Anwohner nehmen müssen. Das nächste Wohngebäude war etwa einen Kilometer entfernt. Dieser Ort war ideal, um Drogenpartys zu feiern, und um nichts anderes würde es sich bei dieser Teezeremonie handeln. Da war sich Freiwald sicher.

Er musste dringend Wasser abschlagen. Beim Frühschoppen hatte er reichlich Bier getrunken und zu jedem zweiten einen Schnaps. Eigentlich hätte er gar nicht mehr fahren dürfen.

Freiwald griff sich das Fernglas, das an einem Lederriemen vor seiner Lodenjacke hing, und stellte es scharf.

Der Anblick des heruntergekommenen Hauses setzte ihm zu. Auf den ersten Blick offenbarte sich ein großer Investitionsstau. Das Dach, die Fassade, die Fenster, die gesamte Konstruktion war marode. Das Gebäude wirkte morsch und modrig. Die meiste Zeit des Jahres stand die Alte Försterei leer, und das zehrte an der Bausubstanz. Aber wer investierte noch in dieser Einöde? Alles ging den Bach runter.

Missmutig registrierte Freiwald eine Reihe tibetischer Gebetsfahnen, die zwischen den Pfeilern der Veranda gespannt waren. In seinen Augen war das Bonbonpapier auf einer Leine. Lächerlich! Aber diese Dinger hatten sie immer im Gepäck, die Haschbrüder. Und ihre bunten Yogamatten! Bestimmt an die fünfzehn Stück hingen über dem Geländer der Veranda. Und dann baumelte noch eine Regenbogenflagge vor einem der Fenster. Das Symbol für den Niedergang des Abendlandes. Freiwalds Gesichtszüge verhärteten sich.

Plötzlich hatte er den Schamanen im Visier. Das musste er sein. Seine Haut war braun und sein Haar pechschwarz. Er war klein. Ein Winzling geradezu!

Einen Medizinmann hatte sich Freiwald anders vorgestellt. Mit Federschmuck auf dem Kopf oder einem Knochen durch die Nase. Nackt, mit Penis- oder Lendenschurz. Irgendwie bizarr.

Der Mann, den er durch den Feldstecher beobachtete, trug Jeans und ein ausgeleiertes T-Shirt mit Flecken. Schäbig sah das aus. Und seine Haare hätte er auch mal wieder waschen können. Die fettigen Locken hingen ihm bis auf die Schultern. Freiwald missbilligte so einen verwahrlosten Anblick zutiefst. Er ging selbstverständlich alle zwei Wochen zum Herrenfriseur und ließ sich den Nacken ausrasieren. Richtige Männer trugen die Haare kurz. Die Ohren mussten frei liegen.

Der Schamane stand mit ausgebreiteten Armen in der Mitte der Wiese und hielt die Augen geschlossen. Langsam begann er sich im Kreis zu drehen. Seine Lippen bewegten sich kaum, und doch schien er etwas zu murmeln.

»Sitz!«, zischte Freiwald Ludwig zu, der sich neugierig vorwagte, so weit es die Leine zuließ.

Als Freiwald wieder durch das Fernglas sah, hatte der Schamane eine Zigarette angezündet. Rauchen im Wald war verboten! Gerade jetzt im Hochsommer war das gefährlich, und alleine dafür hätte Freiwald ihn gerne angezeigt. Nun lief der Mann auch noch kreuz und quer über die Lichtung, blieb vor verschiedenen Pflanzen stehen und blies den Rauch, den er in kurzen hektischen Zügen in seinen Mund saugte, auf Blätter, die er ohne erkennbaren Grund auszuwählen schien. Dabei murmelte er unablässig vor sich hin. Ab und zu verbeugte er sich.

Ein paar der Yogamatten-Besitzer kamen aus dem Haus und beobachteten ihren Zeremonienmeister. Einige machten Fotos mit ihren Handys.

Freiwald ging zu seinem Auto zurück. Er hatte genug gesehen. Dieser abergläubische Hokuspokus machte ihn wütend. Mit Bäumen eine rauchen. Was sollte der Quatsch? Er wollte hier keine Schamanen. Nicht in seinem Wald! Nicht in diesem Haus! Die Alte Försterei war eine Gaststätte mit Tradition gewesen. Wehmütig erinnerte er sich an die alten Zeiten, als hier anständig getanzt wurde und nicht wild gezappelt, wie die jungen Leute das heute machten. Eine Kapelle hatte zünftige Musik gespielt, und die Damen waren von den Herren zu Foxtrott oder Schieber aufgefordert worden.

Damals war die Welt noch in Ordnung gewesen.

***

Ludwigs Knurren riss Freiwald aus seinen Gedanken. Neben seinem Auto standen ein Mann und eine Frau. Höchstens Mitte zwanzig.

»Weißt du, wo die Alte Försterei ist?«, fragte die zierliche Blondine.

Sie trug eine kurze, enge Jeans. Ihre Bluse hatte sie vor dem Bauch zusammengeknotet. Vermutlich wog der Schmuck, den sie trug, mehr als ihre Kleidung. Freiwalds Blick klebte an ihren Beinen. Lang waren sie und braun gebrannt. Ihre Füße waren nackt.

»Habt ihr was mit dieser Teezeremonie zu tun?«, fragte Freiwald.

Seine Augen verengten sich zu Schlitzen, als er das Wort Teezeremonie verächtlich durch seine Lippen presste.

Unsicher drehte sich die Frau zu ihrem Begleiter um. Der Mann machte einen Schritt nach vorn.

»Und wenn schon«, sagte er und baute sich vor Freiwald auf, um ihm die Sicht auf die langen braunen Beine zu nehmen.

Er hatte die Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Seine muskulösen Arme, die er nun vor seiner Brust verschränkte, waren tätowiert. Schlangen hatte er sich stechen lassen. Bunte Schlangen, ineinander verknäult, mit riesigen Giftzähnen in den weit aufgerissenen Mäulern.

»Was für einen Tee gibt’s denn da? Pfefferminze?« Freiwald gab Ludwig etwas mehr Leine.

»Das geht dich gar nichts an«, sagte der Mann und griff nach der Hand des Mädchens.

»Komm!«, sagte er. »Wir gehen!«

»Zur Försterei geht’s da lang!« Freiwald zeigte in die falsche Richtung. »Immer geradeaus!«

Er sah ihnen nach, bis das Unterholz sie verschluckte. Eigentlich hatte er nur dem Mädchen hinterhergesehen.

»Viel Spaß!«, flüsterte er hämisch. Er wusste, dass dieser Pfad direkt in die Brombeerhecken führte.

Ohne Schuhe in den Wald! Das würde ihr eine Lehre sein!

***

Eine halbe Stunde saß Freiwald schon vor seinem Computer. Unzählige Suchbegriffe hatte er bereits eingetippt, Veranstaltungskalender überflogen, gezielt nach Kursen gesucht, die mit Bewusstseinserweiterung warben, aber erst in einem Forum über Drogen, die ihren Ursprung in Südamerika hatten, wurde er endlich fündig. »Teezeremonie in der Alten Försterei, ein außergewöhnlicher Selbsterfahrungs-Trip« konnte er lesen. Es gab sogar einen Link zur offiziellen Seite der Stadt Bad Meinberg.

Als authentisch wurde das Ritual angepriesen. Angeblich geleitet von einem Medizinmann der Machiguenga, der das Ayahuasca selbst zubereitete.

»Aha!«

Freiwald atmete hörbar durch den offenen Mund. Sein Hemd hatte unter den Achseln schon dunkle Flecken. Hier stand er, der Name der Droge.

»Ayahuasca«, murmelte Freiwald. Davon hatte er noch nie gehört.

Sofort begann er zu recherchieren und fand Informationen und Berichte über Ayahuasca-Tee, einen psychedelisch wirkenden Pflanzensud, auch »Ranke der Seelen« oder »Liane der Toten« genannt. Freiwald las einen Artikel nach dem anderen. Aus Teilen einer Schlingpflanze und Blättern eines Kaffeestrauchgewächses über einen Zeitraum von drei Tagen gekocht, wurde der Trank hauptsächlich von Amazonas-Stämmen verwendet, um sich in Trance zu versetzen und mit ihren Ahnen Kontakt aufzunehmen. Aus der ganzen Welt reisten Menschen wegen der sagenumwobenen Wirkung dieses Gebräus nach Südamerika: Künstler, Kreative, Wohlhabende auf Sinnsuche. In Europa waren Herstellung und Konsum verboten. Der enthaltene Wirkstoff DMT fiel unter das Betäubungsmittelgesetz, und der Umgang mit der Droge war in Deutschland strafbar. Na also, da stand es. Freiwald sah seine Vermutung bestätigt: Zudröhnen wollen die sich. Von wegen Teezeremonie!

Nachdenklich ging Freiwald im Zimmer auf und ab. Mehrfach wollte er die Polizei anrufen. Er fühlte sich in der Pflicht, seine neu gewonnenen Informationen zu melden. Diesem Treiben musste jemand ein Ende bereiten. Aber er zögerte. Es war Sonntagnachmittag. Da saß nur ein Ordnungshüter auf der Wache. Maximal zwei. Und irgendwo fuhr noch ein Streifenwagen durch die Stadt. Sonntags wollten die Beamten keinen Stress haben, und überhaupt: Wie sollte er den Sachverhalt erklären?

»Ich weiß von einer Party, auf der Ayahuasca, die Liane der Toten, verabreicht wird. Kommen Sie schnell!«

Das klang nicht überzeugend.

Freiwald kannte die meisten Polizisten in Bad Meinberg. In seinen Augen waren die viel zu tolerant. Meist junge Burschen, die bei Vergehen oft ein Auge zudrückten. Immer redeten sie von Verhältnismäßigkeit, wenn Freiwald sich über Didgeridoo-Spieler beschwerte, die in der Innenstadt herumlärmten. Heutzutage wurde viel zu viel geduldet. Er musste die Sache selbst in die Hand nehmen. Die Zeremonie dokumentieren, Beweismittel sichern, den Schamanen stellen … und dann Anzeige erstatten. Das war der korrekte Weg!

Freiwald nahm sein Handy, wählte die Nummer von Bönninger und fluchte, weil die Ansage der Mailbox zu hören war. Den Bönninger hätte er gern mitgenommen. Auch, um hinterher einen Zeugen zu haben. Sei’s drum, er würde dem Schamanen allein das Handwerk legen.

***

Gleich nach dem Abendbrot nahm Freiwald seine Doppelbüchse aus dem Waffenschrank und machte sich auf den Weg. Ludwig ließ er zu Hause. Wenn sein Fährtenhund Drogen roch, könnte er nervös werden und ihn verraten. Freiwald musste unbemerkt in die Nähe der Veranstaltung kommen.

In seinem Kopf war ein Plan gereift. Hinter der Alten Försterei gab es einen kleinen Ansitz, direkt am Rand der Lichtung. Im Herbst saß er oft dort und schoss Flugenten. Dieser Platz war ideal, um die Wiese hinter dem Haus überblicken zu können. Bei diesen hohen Temperaturen würde die Veranstaltung mit Sicherheit im Freien stattfinden.

Den Wagen stellte er auf einem Waldparkplatz ab. Bevor Freiwald sich das Gewehr über die Schulter hängte, schob er Patronen in die beiden Läufe. Er musste an seinen Selbstschutz denken. Den zugedröhnten Hippies traute er alles zu.

Entschlossen folgte er einer Rückegasse, die unweit der Alten Försterei endete.

***

Als Freiwald auf dem Ansitz aufwachte, musste er sich kurz orientieren. Er ärgerte sich, dass er eingedöst war. Hoffentlich hatte er nichts verpasst. Doch die Zeremonie schien gerade zu beginnen. Etwa vierzig Meter vor ihm saßen die Teilnehmer auf ihren Matten. Die Beine über Kreuz, die Hände auf den Knien, die Augen geschlossen. Sechzehn Hippies zählte Freiwald. Er konnte sie gut erkennen. Der Mond stand hell am wolkenfreien Himmel, und zusätzlich erleuchteten Kerzen, Fackeln und eine Feuerschale die Szenerie.

Die jungen Männer und Frauen atmeten heftig und stoßweise, wie ein Rudel Hunde nach der Treibjagd. Mit weit geöffneten Mündern saugten sie gierig Luft ein, als wollten sie ihre Lungen zum Platzen bringen, und stießen sie dann mit Druck wieder aus. Dieses laute, intensive Hecheln hatte Freiwald aufwachen lassen.

Auf der gegenüberliegenden Seite der Wiese entdeckte er den Schamanen an einem Klapptisch. Er schenkte eine dunkle Flüssigkeit aus einer großen Plastikflasche in Gläser. Das musste die Droge sein. Freiwald nahm vorsichtig die Kamera aus seiner Umhängetasche und machte die ersten Bilder des Abends. Durch das Objektiv erkannte er, wie dreckig die alte Cola-Flasche war, die der Schamane zum Transport seines Suds benutzte. Allein die Hygienevorschriften, die hier missachtet wurden, reichten für eine Anzeige. Nicht nur die Flasche sah ekelerregend aus. Der Ayahuasca-Tee besaß die Farbe von altem Motoröl. Der Schamane zog noch eine zweite Flasche aus einer Kiste, und nachdem alle Gläser zur Hälfte gefüllt waren, begann er zu singen. Das laute Atmen verebbte. Nacheinander erhoben sich die Teilnehmer, bewegten sich langsam auf den Schamanen zu und tranken. Ein Glas nach dem anderen wurde geleert. Freiwald schoss Foto um Foto. Plötzlich erkannte er die beiden Hippies, die er am Nachmittag an seinem Auto angetroffen hatte. Den Typen mit den Schlangen-Tattoos und die Hübsche mit den langen Beinen. Freiwald beobachtete das Mädchen. Sie verzog angewidert das Gesicht, trank ihr Glas aber tapfer aus.

Als alle wieder ihre Plätze auf den Matten eingenommen hatten, setzte sich der Schamane auf die Stufen der Veranda und begann zu musizieren. In der rechten Hand hielt er dabei eine Flöte und spielte darauf eine einschläfernde Melodie aus drei Tönen. Mit der linken drehte er eine Rassel.

Mindestens eine halbe Stunde lang passierte nichts. Die Jünger saßen auf ihren Matten, und der Schamane spielte die immer gleichen Flötentöne. Als wäre eine Schallplatte hängen geblieben.

Freiwald wurde langsam nervös. Wie lange würde es noch dauern, bis die Wirkung des Gebräus einsetzte? Würde überhaupt etwas passieren? Er zog einen Flachmann aus der Innentasche seiner Jacke und nahm einen Schluck zur Beruhigung.

Endlich vernahm er ein Geräusch. Ein junger Mann übergab sich lautstark in eine Plastikschale. Die umsitzenden Teilnehmer machten aber keine Anstalten, ihm zu helfen, sondern grinsten oder lachten. Hysterische Laute durchschnitten den nervtötenden Klang der Flöte und gingen teilweise in Weinen über. Freiwald war jetzt hellwach. Auf jeder Matte gab es nun etwas zu beobachten. Das Ayahuasca entfaltete seine berauschende Wirkung. Zuerst nahm es Besitz von den Körpern. Mindestens vier der Hippies krümmten sich und begannen ebenfalls, ihre Mägen zu entleeren. Kotzen schien ein Teil des Rituals zu sein. Neben jeder Matte stand vorsorglich ein Gefäß bereit.

Der Schamane blieb ungerührt. Nicht die kleinste Schwankung in der Tonfolge war zu hören. Aber er beobachtete die Reaktionen der Anwesenden mit wachem Blick.

Mehrere der Teilnehmer erhoben sich und begannen entrückt ihre Gliedmaßen zu bewegen. Sie tanzten in Zeitlupe. Andere redeten unablässig. Sie redeten, schrien, schimpften, spuckten …

Die meisten erbrachen sich. Freiwald drückte im Sekundentakt auf den Auslöser seiner Kamera. Das waren die Bilder, die er haben wollte. Aber er brauchte mehr als Fotos. Er brauchte die Droge, diese braune Plörre, von der alle Anwesenden gekostet hatten. Eine Analyse dieses Suds wäre ein unanfechtbarer Beweis für die Einfuhr und Weitergabe verbotener Halluzinogene. Damit würde er den Schamanen hinter Gitter bringen!

Eine der Flaschen war noch zu einem Drittel gefüllt. Freiwald fixierte sie und schätzte ab, ob er den Klapptisch unbemerkt erreichen könnte. Etwa achtzig Meter Entfernung waren zu überwinden. Der Schamane war damit beschäftigt, seine Schäfchen im Auge zu behalten, und die Hippies schienen ohnehin in einer Parallelwelt unterwegs zu sein. Er musste die Chance ergreifen. Jetzt!

Vorsichtig kletterte er von dem Ansitz und lehnte das Gewehr gegen die Sprossen der Leiter. Dann kroch er auf allen vieren vorwärts, umrundete die berauschten Teilnehmer in einem großen Bogen, bis er endlich neben dem klapprigen Tisch kauerte und nach der Flasche greifen konnte. Niemand schien ihn zu bemerken. Jetzt hatte er die Hippies am Arsch!

Langsam krabbelte er wieder zu seinem Beobachtungsposten zurück. Seine Knie schmerzten. Es war ihm egal. Er hatte nun ausreichend Beweise zusammen, um direkt zur Polizeiwache fahren und Anzeige erstatten zu können. Ein Lächeln huschte über Freiwalds Gesicht. Ein Lächeln des Triumphs.

Keine vier Meter war er vom Ansitz entfernt, als sein Handy klingelte. Die Melodie von »Blau blüht der Enzian« durchschnitt die Flötenklänge. Es war laut, es war schrill, es war nicht zu überhören.

»Scheiße!«, fluchte Freiwald.

»Ja so blau, blau, blau blüht der Enzian, wenn im Alpenglüh’n wir uns wiedersehn!«, tönte es immer wieder.

Hektisch fummelte er das Smartphone aus seiner Hosentasche. Bönninger, las er auf dem Display. Musste der ausgerechnet jetzt zurückrufen? Er drückte den Anruf nervös weg. Zu spät.

Die Flöte war verstummt. Freiwald kniete auf dem Boden, und als er aufsah, blickte er in den Lauf seiner eigenen Waffe.

»Trink!«

Der junge Mann hatte einen glasigen Blick. Freiwald erkannte die Schlangen-Tattoos auf seinen Armen.

»Hör mal, das war nicht so gemeint heute Nachmittag. Bleib ganz …«

»Trink!«

Der Tattoo-Mann zitterte leicht. Er war nicht Herr seiner Sinne. Freiwald konnte nicht fassen, was hier passierte. Meine Güte, dachte er, die Büchse ist entsichert!

»Trink endlich!«, schrie der junge Mann, riss das Gewehr nach oben und schoss in die Luft.

»Okay! Okay!«, sagte Freiwald, drehte den Verschluss auf und setzte die Flasche an seine Lippen.

Die Flüssigkeit roch widerlich, und als das Ayahuasca seine Speiseröhre hinunterlief, schossen ihm Tränen in die Augen. Freiwalds Magen zog sich zusammen. Spülmittel zu trinken konnte für die Schleimhaut nicht schlimmer sein. Ayahuasca war bitter, es war schmerzhaft.

»Trink, trink!«, hallte es in seinen Ohren.

Die Hippies hatten eine Traube um ihn herum gebildet. Sie klatschten in die Hände und feuerten ihn an.

»Trink, trink!«, riefen sie immer wieder ausgelassen.

Plötzlich drängte sich der Schamane durch die Umstehenden.

»No!«, schrie er. »No!«

Wütend ging er auf den Schützen zu und versuchte, ihm das Gewehr zu entreißen.

»Qué haces?«, rief er dabei. »Estás loco?«

Dann hörte Freiwald einen zweiten Schuss. Als er den Kopf zur Seite drehte, sah er den Schamanen auf dem Boden liegen. Aus unmittelbarer Nähe hatte er die Schrotladung abgekriegt. Direkt in die Brust. Sein Shirt war blutdurchtränkt. Er zuckte noch kurz, dann war es vorbei. Der junge Mann mit dem Tattoo ließ erschrocken das Gewehr fallen.

Ich muss hier weg, dachte Freiwald. Er griff nach seiner Waffe, die vor ihm auf dem Boden lag, seiner Tasche, dem Fotoapparat, der Flasche. Weg, dachte er, weg, weg! Aber er kam nicht voran. Er stolperte, hatte nicht genug Hände, um alles zu tragen, er würgte. Atmete schwer. Ihm wurde schwindelig. Dann stürzte er und wollte nicht mehr aufstehen. Zusammengerollt wie ein Embryo lag er auf dem Boden.

***

»Ihnen wird vorgeworfen, an einer Drogenzeremonie teilgenommen und dabei einen Mann mit einer Jagdwaffe erschossen zu haben.«

Freiwald saß an einem Tisch. Die Worte des Kommissars schwebten durch den Raum. Er konnte sie sehen. Sie wechselten ab und an die Farbe. Das war lustig.

»Herr Freiwald. Wir haben Zeugen, die Sie belasten, und bei Ihrer Verhaftung hatten Sie die Tatwaffe in der Hand. Nachweislich Ihr Jagdgewehr. Möchten Sie dazu etwas sagen?«

Freiwalds Magen krampfte noch immer. Sein Körper wehrte sich gegen das Pflanzengift. Er hörte Stimmen, die immer lauter wurden.

»Haben Sie die Droge verkostet?«

Freiwald hörte dem Kommissar nicht zu. Seine Mutter, sein Vater, seine Großmutter … Plötzlich waren sie da, und alle fingen an, mit ihm zu reden.

»Mama!«, rief er. »Mama!«

Sie war schon lange tot. Aber nun hatte er Kontakt zu ihr. Zu all seinen Vorfahren. Unfassbar!

»Herr Freiwald!«, sagte der Kommissar. »Sie sollten dringend einen Anwalt anrufen. Verstehen Sie, was ich sage?«

Freiwald übergab sich. Dann musste er lachen.

O GESUNDER TRANK!

Sabine Weiß

Amsterdam,1682

Der Klang der Schiffsglocke setzte dem Bericht ein jähes Ende. Marike stieß scharf den Atem aus. Wie lange hatte sie die Luft angehalten? Schwarze Flecken tanzten über ihr Sichtfeld, als schwirrten unzählige dicke Käfer durch die Kapitänskajüte. Vielleicht taten sie das ja auch. Bei dem Grauen, das sich hier zugetragen hatte, hätte es sie nicht gewundert.

Der Kompass, das Logbuch und die Seekarten, die auf dem Tisch ausgebreitet waren, boten ihrem Blick Halt. Marike sah ihren Mann an. »Denkst du, er wird mit sich reden lassen?« Ihre Stimme klang ungewohnt brüchig. Eigentlich war sie eine patente Kapitänsfrau, schmiss den Haushalt, wenn Dries unterwegs war, kümmerte sich um seine Geschäfte und die Familie. Aber oft genug vertrieb die Sorge den Schlaf. Ihn in diesem ausgemergelten Zustand zu sehen und zu wissen, was für ein Schicksal die Schiffsmannschaft gezeichnet hatte, setzte ihr mehr zu, als sie wahrhaben wollte.

Dries schnaubte. »Wir werden sehen. Mein Vater ist nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht und von hartem Charakter, das war er schon immer.« Fest hielt er Blickkontakt. »Was auch geschieht, du darfst nie die Hoffnung verlieren.« Wie so oft beruhigte sich ihr Geist sofort. Dries war ein gestandener Mann. Als Kapitän der VOC, der weltberühmten und machtvollen Ostindischen Handelskompanie, hatte er mehrfach die Erde umrundet, hatte Stürme überlebt, Piraten und Seeungeheuer bekämpft und im fernen Batavia den Eingeborenen und den Krankheiten getrotzt. Solange er an ihrer Seite war, konnte ihr und ihren vier Kindern nichts geschehen. Noch einmal drückte sie ihn an sich, spürte die Rippen unter Dries’ abgewetztem Justaucorps, musterte verstohlen sein Gesicht. Ihr schnürte sich der Hals zu. Die Haut des Kapitäns war dunkel und lederartig, was die Schatten unter seinen Augen unnatürlich tief erscheinen ließ.

Rufe, das Tappen der Schritte auf den Planken und das Ächzen der Seilzüge verrieten, dass er gleich da sein würde. Er. Verachtung verhärtete ihre Züge. Ihr Sohn Joris öffnete die Kajütentür. Fahles Sonnenlicht schnitt einen Keil in den Raum. Dries straffte sich. Sie versuchte, den Kragen seines Justaucorps zu richten, doch die Herrenjacke mit den ausladenden Rockschößen war zu abgetragen, um Halt zu bewahren. Ihr Mann legte die Hand an das Gehilz seines Rapiers. Trotz allem von Kopf bis Fuß ein Kapitän, dachte Marike stolz. Nachdem ihr Mann an Deck getreten war, wandte sie sich ihrem Erstgeborenen zu, der ihrem Wortwechsel stumm gelauscht hatte. Die Entbehrungen hatten die letzten kindlichen Züge aus seinem Gesicht gemeißelt. Zum Trost strich sie über die Wange des Siebzehnjährigen. »Deine erste Reise als Lehrling des Schiffschirurgen hast du bewältigt! Ich bin stolz auf dich«, sagte sie. Joris kniff die Augen zusammen und starrte auf die Planken, also setzte sie schnell hinzu: »Es ist nicht deine Schuld, dass so viele Männer gestorben sind.«