Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

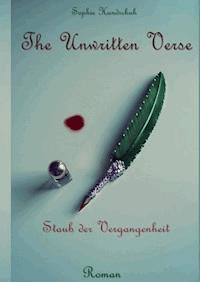

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: The Unwritten Verse

- Sprache: Deutsch

"Sein steinernes Antlitz, makellos und hasserfüllt, aus dem Staub der Asche der Getöteten und Gezeichneten erschaffen, blickte zum Himmel empor. Ein Lächeln umspielte seine Lippen. Er hatte es geschafft. Er konnte endlich frei sein." Ein Wort, so still und leise wie ein Wispern. Eine berührende Geschichte über die Magie der Worte. Eine junge Frau, die unaufhaltsam in ihren Bann gerät. Venedig im dämmernden Licht. Ein Mann mit einer Seele, so schwarz wie die Nacht. Die Spitze seiner Schreibfeder blutverkrustet, von den Wunden seiner Opfer. Zwei Welten, die aufeinander prallen wie zwei sich umkreisende Gestirne. Liebe und Hass. Fürsorge und Egoismus. Feuer und Wasser. "Ein gelungenes Debüt, was die Jungautorin vorlegt. Selten gibt es Momente, in denen man sich von der Geschichte (...) trennen kann. Das Buch entfaltet recht schnell einen Sog, dem man sich (...) nicht mehr entziehen kann." (DATEs Magdeburg)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 453

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DIE AUTORIN

Sophie Handschuh entdeckte ihre Leidenschaft für Literatur, Musik und Theater im frühen Kindesalter.

Mit sechs begann sie die Arbeit an ersten Gedichten, mit zehn Jahren schrieb sie mehrere Kurzgeschichten. Sie nahm erfolgreich an verschiedenen Literaturwettbewerben teil.

Im fünfzehnten Lebensjahr begann sie ihren ersten unveröffentlichten Roman, mit siebzehn die Arbeit an ihrem ersten eigenen Theaterstück und präsentierte die ersten Ausschnitte/Songs daraus 2011 in Berlin bei der offenen Bühne der „schreib:maschine“.

Im gleichen Jahr besuchte sie einen Masterclass-Workshop für Autoren, Komponisten und Texter unter der Leitung von Stephen Schwartz in Kooperation mit der „schreib:maschine“.

Sie arbeitete nach ihrem Abitur am Theater Magdeburg.

Mit achtzehn begann sie die Arbeit am ersten Teil von „The Unwritten Verse“, die sie mit zweiundzwanzig beendete.

Weitere Informationen zu Autorin und Buch unter:

www.sophiehandschuh.com

Für die beste Familie und die besten Freunde, die man sich wünschen kann:

Was wäre ich ohne euch.

Danke von Herzen.

Danke an das gesamte Team der Uniklinik Magdeburg,

allen Schwestern, Pflegern und Ärzten,

insbesondere einer Frau

für die Rettung meines 21-jährigen Lebens.

Danke für das Wunder, dass Sie mir geschenkt haben.

Danke für meinen zweiten Geburtstag am Freitag, den

13.03.2015.

Danke an alle, die mich seit Jahren

auf meinem Weg begleitet haben und begleiten.

Dieses Werk ist für euch.

Für alle Künstler und Träumer.

INHALT

Prolog

Eine ungeschriebene Geschichte

Schriftcharaktere

Der erste Schritt

Im Angesicht der Grausamkeit

Lucio

Enge Freunde sind die schlimmsten Feinde

Stilles Gedenken

Die Magie der Worte

Heilung der Seele

Der Tag, an dem die Hoffnung starb

Freier Fall

Jede Stunde ein kleiner Tod

Die scheinheilige Maske der Ungerechtigkeit

Die Seele eines Freundes

Vergebung bedeutet Heilung

Wenn die Masken fallen

Davides Tod

Zusammenhalt gegen den Sturm der Angst

Abschied von der Welt

Verloren

Epilog

Danksagung

PROLOG

Er rannte.

Herausgerissenes dunkelgrünes Gras flog neben ihm hoch, während seine nackten Füße durch den matschigen, feuchten Waldboden platschten.

Seine zerrissene Kleidung stank erbärmlich nach Feuer.

Löcher hatten sich in sein weißes Shirt gebrannt und hinterließen schwarz-rötliche Spuren auf seiner Haut.

Seine Wangen waren mit Ruß bedeckt.

Seine Lunge zerbarst beim Laufen in tausend winzige Scherben.

Blut quoll ihm an den Schläfen hervor.

Die heiße, rote Flüssigkeit bahnte sich einen Weg über seine mit Dreck befleckte Stirn, bis über seine schwarzen Augenbrauen und seinen Hals.

Lauf, lauf, schrien die Bäume stumm durch die Schwärze der Nacht. Lauf, pass auf die Steine auf!

Er rannte. Rannte, bis seine Rippen vom Schmerz pulsierten, bis eine unsichtbare Faust immer und immer wieder in seine Luftröhre schlug und ihn zum Anhalten zwang.

Er hatte vergessen, woher die Verletzungen kamen.

Er hatte vergessen, wo er herkam und wohin er wollte.

Er hatte vergessen, vor wem oder was er flüchtete.

Er hatte vergessen, wer er war.

Das nasse, schleimige Herbstlaub zu seinen Zehen begann zu rotieren.

Seine Knie sackten mit einem knackenden Laut in sich zusammen und sein jungenhafter Leib prallte hart, auf der vom Regen durchnässten Erde auf.

Die Ohnmacht streckte ihre kalten, knochigen Finger nach ihm aus und riss ihn mit sich in die unendliche Tiefe.

1

Eine ungeschriebene Geschichte

M enschen aller Kulturen drängten sich an mir vorbei. Ihre bunten Verkleidungen glänzten im dämmernden Licht der Sonne.

Der betörende, salzige Duft von Wasser kitzelte meine Nase.

Er trug die weichen, salzigen Schaumkronen der Wellen zu mir hinüber, welche die Gondoliere mit ihrem Ruder durchbrachen.

Lächelnd betrachtete ich im Vorbeigehen einen kleinen Jungen, der eine Taube fütterte und nach ungefähr zwei Sekunden völlig verdeckt von den zutraulichen Vögeln war.

Die Basilika di San Marco erhob sich majestätisch hinter diesem Bild.

Die mit Gold hinterlegten Zeichnungen in den Kuppeln wurden malerisch von der Sonne hervorgehoben.

Instinktiv zog ich meine Spiegelreflex-Kamera hervor und hielt diesen bezaubernden Moment für immer fest.

Venedig in der Abenddämmerung.

Die schimmernden Laternen spiegelten sich in den Pfützen zu meinen Füßen.

In freudiger Erwartung lief ich unter der Uhr am Ende des Markusplatzes hindurch und stürzte mich mitten in das Getümmel des Maskenfestes.

Einige der Verhüllungen waren mit Musiknoten verziert, andere mit abstrakten Zeichnungen oder schwarzen, hervorstechenden Schnäbeln.

Das Leben der Menschen ist schon immer ein Maskenspiel gewesen, dachte ich melancholisch und zwängte mich durch die feiernde Menge.

Die Leute tranken Rotwein, lachten, sangen und tanzten ausgelassen zu einer Musik, die ein älterer Herr auf seiner Gitarre spielte.

Sizilianische, temperamentvolle Musik erklang aus den voll besetzten Restaurants.

Efeu wuchs an den Fenstern der orangefarbenen Fassaden hinauf und umrahmte die bunten Holzbretter, die teilweise nur knapp über der Wasseroberfläche befestigt waren.

Nachdem ich ein paar Motive fotografiert hatte, verzog ich mich in eine ruhigere Nebengasse.

Die Musik ebbte mit jedem meiner Schritte mehr und mehr ab, bis sie schließlich von der roten Backsteinmauer erstickt wurde, an der ich glücklich entlangschlenderte.

Weintrauben ranken sich schlangenartig hinauf und verloren sich oben in den löchrigen Fugen des Gesteins.

Es tat gut, für ein paar Sekunden die Ernsthaftigkeit des Lebens vergessen zu können und sich einfach rundum vollkommen zu fühlen, zumindest für diesen Wimpernschlag der Zeit.

Ob unsere Welt kurz vor einer Krise stand?

Wer wusste das schon mit Bedacht zu sagen.

Sicher war für mich nur, dass sich Egoismus, Dummheit und Geiz immer weiter ausbreiteten. Jeder war sich selbst der nächste geworden.

Die Werte, die vor ein paar Jahren gegolten hatten, waren heute verworfen und andere waren an ihre Stelle getreten.

Seltsam, wie sich mit der Zeit auch die Menschen veränderten und ihre Ideale.

Nachdenklich krempelte meine Strickjacke herunter.

Ich war derartig in Gedanken versunken, dass ich frontal in einen starken Oberkörper stieß.

„Verzeihung“, brach es unbeholfen aus mir heraus, während ich meine pochende Stirn tätschelte.

Der Unbekannte antwortete nicht. Eine schwarze Kapuze hing ihm so tief im Gesicht, dass ich nichts bis auf seinen Mund und sein mageres Kinn erkennen konnte.

Sein markanter, süßer Duft schwebte in einer unsichtbaren Wolke zwischen uns.

Seine Lippen bildeten einen verbissenen waagerechten Strich.

Seine Wangenknochen traten markant hervor.

Wortlos schob er sich in der engen Gasse an mir vorbei und verschwand um die Ecke in die Menschenmenge, aus der ich eben geflüchtet war.

Unwillkürlich krampfte sich mein Magen zusammen.

Ich kaute unbehaglich auf meiner Unterlippe herum und fummelte an der Linse meiner Kamera.

Dann entschloss ich mich, entgegen all meiner Pläne, der fremden Gestalt zu folgen.

Mühsam drückte ich mich durch die tanzenden, verkleideten Menschen vorwärts.

Ein älterer Herr versuchte mir ein Glas dunklen Rotweines in die Hand zu drücken und mich zum Tanzen aufzufordern.

Ich lehnte mit einer verlegenen Geste und geröteten Wangen ab und quetschte mich mühselig weiter vorwärts.

Am Horizont erkannte ich die Jacke, die sich als schwarzer Punkt vom Getümmel der Kostüme abhob.

Die unbekannte Person drehte sich nach links, nach rechts, die Schritte wurden schneller, entschlossener.

Bedauerlicherweise war ich nicht sehr groß geraten, sodass ich die merkwürdige Gestalt in der Menschenmenge rasch aus den Augen verlor.

Hektisch stellte ich mich beim Laufen auf die Zehenspitzen, um sie zu überragen, rannte mittlerweile fast durch die feiernden Kostümierten.

Von mehreren Seiten erhaschte ich bitteren, sauren Schweißgeruch, der sich in der Luft verteilte, wie ein bleierner Schleier.

Ich quetschte mich in die nächste Seitengasse, in der sich die Menschenmasse langsam in Richtung Rialto-Brücke auflöste.

„Entschuldigen Sie“, sprach ich eine männliche Gestalt, die an einem Pfeiler lehnte und mir den Rücken zukehrte, an.

Er wandte sich um – ich keuchte erschrocken auf und stolperte rückwärts.

Eine dunkle, zu einer gruseligen Grimasse verzogene Maske mit einem scharfkantigen Schnabel blinzelte mir unfreundlich entgegen.

„Haben… Haben Sie vielleicht einen Mann gesehen, der hier eben ziemlich nervös umherlief? Er trug eine schwarze Jacke mit einer Kapuze und war offenkundig nicht verkleidet…“

Keine Reaktion.

Ich zog einen Zettel und Stift hervor und zeichnete die groben Umrisse der Kapuze, die Jacke und das Kinn des Mannes.

Als ich gerade zum Ende kommen wollte, schnellte der Arm des Kostümierten unter seinem Mantel hervor und packte mich.

Bei dieser ruckartigen Bewegung rutschten seine Ärmel nach oben und entblößten rechts auf seinem Handrücken eine schwarze, eckige, krakelige Schrift.

Ein solches Tattoo hatte ich nie zuvor gesehen und ich fragte mich, wer sich etwas dermaßen Unsauberes verewigen lassen würde.

Die Haut wirkte seltsam rau und vernarbt, wie ein faltiges, geknittertes Pergament.

Bestürzt versuchte ich mich aus dem stählernen Griff zu befreien, doch ehe ich nach Hilfe schreien konnte, spürte ich einen heißen Atemzug in meinem Nacken.

„Suchen Sie mich?“

Die schwarze Kapuze wandte sich an den Mann, der mich immer noch in Schach hielt. „Auf dem Markusplatz gab es einen Tumult. Geh dorthin.“

Für eine Sekunde glaubte ich hinter der Maske eine Spur von Missbilligung zu erkennen, dann entließ er mein Handgelenk in die Freiheit.

Verstört betastete ich die Druckstelle, die sein Daumen hinterlassen hatte.

„Können Sie mir bitte erklären, was sein Problem war?“, motzte ich den Fremden unbeabsichtigt an.

„Ich würde gern wissen, was Ihr Problem ist.“

„Ich habe kein Problem“, antwortete ich kleinlaut. „Sie kamen mir suspekt vor.“

„Das darf ich wohl nicht als Kompliment nehmen.“

„Nein.“

Er sah sich vorsichtig um. „Folgen Sie mir, ich erkläre es Ihnen, wenn wir aus dem Trubel raus sind.“

Wie angewurzelt blieb ich stehen. „Erklären Sie es mir jetzt.“

„Das kann ich nicht. Bitte…“, deutete er nach vorn. „Ich habe Antworten auf die Fragen, die Sie nicht stellen.“

Fragen, die ich nicht stellte?

Bevor ich etwas erwidern konnte, drehte er sich um und ging.

Ich müsste verrückt sein, diesem fremden Mann zu folgen.

Unschlüssig verharrte ich in der Nähe der Brücke und zupfte an der Lasche meiner Kameratasche.

Leider geschah das, was oft in meinem Leben passierte – die Neugierde brach schier aus meinem Inneren heraus.

Ich seufzte und folgte der suspekten Gestalt vorsichtig, mit einigen Metern Sicherheitsabstand.

Inzwischen war die Dunkelheit in Venedigs Straßen eingekehrt.

Flackernde Laternen beleuchteten die Steine unter meinen Füßen und bildeten einen finsteren Schatten hinter mir.

Meine Gedanken lösten sich aus meinem Schädel, trieben wie Zugvögel durch die Wolken und flogen weit fort, in eine andere Stadt, zu einem unscheinbaren Gebäude, wo sie mit ihren unsichtbaren Staubfingern gegen die Mauer hämmerten, die meinen Lebensmittelpunkt in sich verbarg.

Meine Eltern starben, als ich drei Jahre alt war.

Mit ihnen mein zweiter Onkel, Noah.

Ein verzweifelter Mann wollte sich selbst von dieser Welt auslöschen, doch anstatt sich mit seinem Auto in die Leitplanke zu werfen, lenkte er absichtlich auf die Gegenfahrbahn und riss für ihn fremde Menschen mit in den Tod.

Die Drei waren zur falschen Zeit am falschen Ort.

Zehn Sekunden eines normalen Tagesablaufes, eine Raststätte, eine spontane Pause, eine andere Route hätten ihnen das Leben gerettet.

Immer und immer wieder fragte ich mich still, wie verzweifelt und voller Abscheu jemand sein musste, um solch eine Tat zu begehen.

Sich selbst in den Tod zu stürzen, war eine Grausamkeit und hatte mit der Verantwortung für sich selbst und jene im nahen Umfeld zu tun.

Ein Fahrzeug willentlich zu rammen, unbekannte Menschen mit in den Tod zu nehmen, obwohl nicht vorherzusehen war, ob dort Kinder saßen, Familien scherzten, junge Leute ein neues Leben beginnen wollten - das war eine Tat, mit der man die Macht an sich riss, über das Leben anderer zu bestimmen und in diesem Falle: über ihren Tod.

Das war keine Tat der Verzweiflung, die man sorgenvoll bemitleiden konnte, sondern die eines absoluten, abgrundtiefen Hasses.

Meinen Onkel Sam hatte dieses Ereignis geprägt, für immer.

Er hatte seine über alles geliebten jüngeren Brüder und seine Schwägerin verloren.

Nie wieder hatte er das Innere eines Autos betreten.

Als ich mit achtzehn meinen Führerschein machen wollte, führte dies zu dem einzigen großen Streit, den wir je hatten.

Beharrlich redete er auf mich ein, dass es jederzeit passieren könnte, dass ich nicht einmal Schuld haben musste.

Für mich bedeutete es einen Akt in Richtung Selbstständigkeit.

Tagelang, wochenlang legte ich ihm Studien vor, dass im Haushalt und im Alltag viel mehr Unfälle passierten, als im Straßenverkehr.

Irgendwann stellte er seine Angst für mich zurück und ich war die stolzeste Nichte dieses Universums – und einige Monate darauf: Stolze Besitzerin eines Führerscheines.

Sam war mein Anker.

Keine Sekunde hatte er damals gezögert, mich zu sich zu nehmen, als seine eigene Welt, wie nie zuvor, aus den Fugen geriet.

Oft malte ich mir aus, was das für ihn bedeutet haben musste.

Der fünfunddreißigjährige Junggeselle, der seine eigenen Brüder beerdigen musste und noch am Tage ihres Todes seine Nichte zu sich nahm.

In der Blüte seines Lebens besaß er mit einem Mal ein dreijähriges Kind.

Niemals hatte er sich darüber beschwert.

Niemals hatte ich ihn deswegen bewusst unglücklich gesehen.

Er war meine Familie und ich seine.

Er war der, der mich zum Lachen brachte, auch, wenn mir nicht danach war.

Er war der, mit dem ich über alles reden konnte.

Er war der, der mein Dad, meine Mum, mein Onkel und mein bester Freund war.

Mit seinem Humor zauberte er jedem ein Schmunzeln um die Mundwinkel, sogar dann, wenn er selbst es manchmal verlernt hatte. Das war seine Gabe.

Sich für andere zurückzustellen und ihnen einen Moment des Glücks zu schenken, der ihm nicht vergönnt gewesen war.

Vor vier Monaten, überraschend und unvorhersehbar, hatte sich mein Kahn auf dem offenen Meer überschlagen und mein Anker war in eine endlose Tiefe gesunken.

An einem wunderschönen, friedvollen Morgen, war Sam mit seinem Fahrrad in den Wäldern unterwegs gewesen, hatte eine Sekunde nicht aufgepasst und war tragisch gestürzt.

So tragisch, dass die Ärzte ihn, trotz einer Notoperation, in ein künstliches Koma versetzten mussten.

Er war direkt auf seinen Kopf gefallen und dennoch hatten tausend Schutzengel ihm Beistand geleistet.

Seit einem Monat befand er sich in der Aufwachphase, einem Prozess, der unberechenbar zäh sein konnte und bei dem niemand wusste, wann und ob er wieder erwachen würde.

Ich zweifelte nicht daran.

Bald würde er seine Lider öffnen und ich könnte endlich wieder in diese vertrauten grünen Augen sehen, die alles für mich waren und in denen sich meine ganze Seele mit ihren Stärken und Schwächen spiegelte.

Wir hatten uns versprochen, nach meinem Schulabschluss ein Jahr gemeinsam eine Reise mit einem unbestimmten Ziel anzutreten.

Dieses Versprechen löste ich seit drei Monaten ein.

Und jede Stadt, jedes Land hatte einen eigenen Charme, war etwas ganz Besonderes.

Ich hielt die Momente mit meiner Kamera fest, fing zauberhafte Sonnenaufgänge ein, fotografierte mich mit Menschen, die ich wie selbstverständlich auf dieser Reise kennenlernte und die meine jeweiligen Stationen zu etwas Einzigartigem machten, dokumentierte meine An- und Abreisen, die Sehnsucht, das Glück, die Freiheit, die Melancholie, wenn ich mich verabschieden musste und die Vorfreude auf das nächste Ziel.

Die Bilder, die ich machte, sollten die Geschichte sein, die wir erzählen wollten, der Weg, den wir ursprünglich gemeinsam gehen wollten.

Der Weg, der mich nun nach Venedig geführt hatte.

In diese merkwürdige Situation.

Nach ungefähr fünf Minuten erreichten wir an ein orange bemaltes Haus mit grünen Fensterrahmen.

„Wir sind da.“

Er schaute sich zweimal um, dann schloss er die alte Holztür auf und bat mich herein.

Ich betrat einen wunderschönen, in Terrakotta-Farben bemalten Innenhof, von dem mehrere Zimmer seitlich wegführten.

Auf der linken Seite waren es drei Türen. Mir gegenüber, weit am anderen Ende zwei und rechts vier.

Ein Dach mit weinroten Ziegeln bedeckte die Zimmer.

Der dazugehörige breite Vorsprung wurde von mehreren ovalen Säulen gestützt.

Das Zentrum des Innenhofes ruhte unter freiem Himmel.

Direkt in der Mitte befand sich eine quadratische grüne, kleine Rasenfläche mit einer Bank davor.

Einige rundliche Laternen spendeten ein warmes Licht an diesem friedvollen, sternenklaren Abend.

Das Aroma von frischen Kräutern hing in jedem Winkel des Hauses, als hätte es sich dort festgesaugt.

Der Unbekannte schob die Kapuze seines dunklen Pullovers zurück und ich erkannte, dass er nur ein paar Jahre älter war als ich.

Braune, mittelkurze Haare, wie das zerzauste Gefieder eines Vogels, bedeckten seinen Schädel.

Seine Augen waren von einem stechenden, hellen Grün und erinnerten mich an eine saftige Wiese, aus der im Frühling die ersten Pflanzen sprießten.

Ein merkwürdiger, distanzierter Schatten flog über seine markanten Wangenknochen.

„Warten Sie bitte einen Moment.“

Ich wollte etwas fragen, doch er war schon hinter einer der Türen verschwunden.

Verlegen stand ich da, trippelte von einem Fuß auf den anderen und spielte mit der Abdeckung meiner Kamera, die teilnahmslos von meinem Hals baumelte.

Niemand war auf dem Hof zu sehen.

Die ausgestorbene Stille verhallte wie ein Echo in dem quadratischen Hof.

Nicht einmal eine Minute später kam der junge Mann in Begleitung eines älteren Herrn zurück.

Er war groß, besaß breite Schultern und eine weise, ausdrucksstarke Aura. Graue Ansätze mischten sich unter die schwarzen Borsten seines Schopfes. Ich schätzte ihn auf Mitte vierzig.

Seine glänzenden, freundlichen Pupillen wurden von einem mysteriösen graugrünen Ton umrandet.

„Guten Abend“, begrüßte er mich höflich. „Ich bin Davide.“

„Sofia“, erwiderte ich seine Geste in freundlicher Zurückhaltung.

„Elias hat mir berichtet, dass sie ihn verfolgt haben. Warum?“

Beide Männer musterten mich wachsam.

„Nun ja, er hat sich merkwürdig verhalten und sich somit von der feiernden, ausgelassenen Masse abgehoben. Ich wollte sichergehen, dass…“

„Dass er keinen Unsinn begeht“, beendete Davide meinen Satz.

„Das kann man sagen.“

Er entdeckte meine Kamera. „Sind Sie Fotografin?“

„Oh nein, ich… Ich arbeite seit meinem sechzehnten Lebensjahr freiberuflich als Journalistin und ich möchte das demnächst auch hauptberuflich, mit einem Studium, beginnen. Ich halte alles fest, das mich inspiriert.“

„Das bedeutet, Sie haben ein gutes Gespür für Worte und Geschichten?“

„Das kann sein“, gestand ich und zuckte beiläufig mit den Achseln. „Allerdings interessiere ich mich vor allem für die Menschen, hinter den Geschichten.“

Unwillkürlich lugte ich dabei zu dem jungen Mann, den er >Elias< genannt hatte.

Bei einer ungewollt ruckartigen Geste rutschte Elias der Ärmel seiner Jacke bis über den Ansatz seines Ellenbogens.

Darunter erkannte ich den Ansatz einer ähnlichen Schrift wie jene, die der fremde Mann in der Nähe der Brücke vor mir versteckt hatte.

„Sagen Sie, gehören Sie einer Art Clan an?“, fragte ich beide lauernd, bereit, im Notfall die Flucht zu ergreifen.

Sofort zog Elias mit grimmiger Miene den Stoff nach unten, um dieses auffällige Erkennungsmerkmal zu verbergen.

„Haben Sie vielleicht Interesse, unserer Geschichte zu lauschen, Sofia?“

„Ich weiß nicht recht…“, stammelte ich unsicher und fragte mich insgeheim, was der ältere Mann glaubte, in mir zu sehen.

„Ich bitte Sie darum.“

Der Verlauf dieses Tages wurde mit jeder Minute skurriler.

Unbefangen und voller Vorfreude begonnen, entwickelte er sich zu einem wahren Mysterium.

Die beiden Männer warteten angespannt auf meine Entscheidung.

Irgendetwas Trauriges und Verzweifeltes hatte ihr ganzes Auftreten an sich, das ich mir nicht erklären konnte.

Es schien, als wären sie von einem unsichtbaren Schleier voller Trübsinn und Resignation umgeben.

Ich verspürte einen unergründlichen Drang, den beiden Männern zu lauschen und ihrer Geschichte zu folgen, obwohl ich keine Ahnung davon hatte, wer sie eigentlich waren und welches überstürzte Hirngespinst mich zu ihnen geführt hatte.

„In Ordnung“, willigte ich ein. „Ich werde Ihnen zuhören, aber mehr kann ich nicht versprechen.“

„Das ist mehr, als wir verlangen können.“

Wir betraten ein Esszimmer, das aus mehreren mittelgroßen Tischen bestand, die sich weitläufig in dem Raum verteilten.

Links hinter der Eingangstür befand sich eine schmale Theke mit mehreren Regalen und dahinter verband ein offener Torbogen den Raum mit einer kleinen, idyllischen Küche.

Hellblaue Gardinen mit weißen Punkten hingen an einer grauen Stange über dem Fenster.

In einer hinteren Ecke des Speisesaales stand ein altertümlicher, verbrauchter Holzschrank, verriegelt mit einem winzigen Schloss.

Der wohl früher glänzende, goldene Belag blätterte von seinen rundlichen Knäufen.

Davide bot mir den Stuhl an dem nächstgelegenen Tisch an und entzündete zwei Kerzen, während Elias reserviert neben mir Platz nahm.

Der ältere Mann räusperte sich tief.

„Wenn Sie aufstehen wollen, während ich Ihnen unsere Geschichte schildere, dann können Sie das tun. Sie können jederzeit gehen.“

Ich nickte. „In Ordnung.“

„Da Sie sich mit Worten auskennen, muss ich Ihnen sicherlich nicht sagen, welche Macht sie auf uns Menschen ausüben. Wir benutzen sie jeden Tag um uns zu verständigen, beiläufig, ohne in großem Ausmaß über sie nachzudenken. Oft verletzen wir damit die, die wir am meisten lieben. Wir denken in Sprache. Wir tun es einfach, ganz wie von selbst. Den meisten fällt es nicht mehr auf, weil sie selbst aufgehört haben zu denken. Dabei ist ihnen nicht bewusst, dass Sprache die gefährlichste Waffe der Welt sein kann.“

„Deshalb sollte man sie auch mit Bedacht wählen“, unterbrach ich ihn versehentlich.

Davide bedachte mich mit einem langen Blick. „Ja. Das, was ich ihnen erzählen werde, verdeutlicht diese Tatsache mehr als alles, was sie je gehört haben.“

Er lehnte sich zurück, atmete tief durch und begann zu erzählen.

„Vor vierundzwanzig Jahren zog eine ganz wundervolle Familie aus London hierher nach Venedig. Sie wurde schnell beliebt durch ihre Gutherzigkeit und ihre freundliche, hilfsbereite Art. Die Frau und der Mann hatten drei Kinder. Der jüngste war erst ein Jahr alt, das Mädchen vier und der älteste Sohn sechs. Ich selbst kam mit vierundzwanzig ohne Familie nach Venedig. Ich lernte den Familienvater, Angelo, in einem Restaurant kennen und gemeinsam eröffneten wir wenig später ein Masken- und Schreibwarengeschäft, mit wunderschönen Schreib- und Kalligrafie-Federn, die wir eigenhändig entwarfen und herstellten. Unsere anfängliche Sympathie entwickelte sich schnell zu einer unzerstörbaren Lebensfreundschaft. Angelo war unheimlich ehrgeizig und perfektionistisch. Manchmal arbeitete er so lange an der Federspitze, dass sie am Ende weich und glatt, wie Butter über das Papier glitt. Er liebte diesen Prozess der Arbeit, des Schweißes und der letztendlichen Euphorie über die perfektionierte Schreibweise.“ Er klopfte wehmütig auf sein Knie und verlor sich in dem flackernden Licht der Kerze. „Angelo hatte das größte Herz, auf das ich je in meinem Leben traf. Er sorgte sich nicht nur um seine Familie und seine Freunde, sondern um alle, die seine Hilfe brauchten und sogar um die, die nicht danach fragten, oder es nicht verdienten. Was er zu viel hatte, sparte er für seine Kinder oder gab es denen, die es dringender benötigten, als er selbst. Seine Frau Maria war ein Engel und sie kochte das leckerste Essen der Gegend. Sie waren überall gern gesehene Gäste, die ganze Stadt zeigte sich den beiden zugeneigt. Ich verbrachte annähernd jeden Tag bei ihnen. Die beiden jüngsten Kinder entwickelten sich beinahe zu meinen eigenen. Der kleine Junge war so zart, dass man Angst hatte, man könne ihn zerbrechen, wenn man ihn im Arm hielt. Das Mädchen lernte sehr schnell und hatte einen ausgeprägten Beschützerinstinkt ihrem kleinen Bruder gegenüber. Sie war sehr unabhängig, selbstständig und stark. Der Älteste…“

Davides Miene versteinerte sich.

„Was war mit dem älteren Bruder?“, hakte ich aufgeregt nach und hing wie hypnotisiert an Davides Lippen.

„Er war… anders. Er las sehr viel. Er war für sein Alter unglaublich intelligent. Er war fasziniert von dem Werk seines Vaters. Fasziniert von den Worten, den Federn, der Präzision... Er begann seinen Vater mehr und mehr für naiv zu erklären, weil ihm diese Kunst reichte, seine Studien. Der Junge strebte nach größerer Macht und begann sich intensiv mit den Schreibfedern und der Art und Weise ihrer Funktion auseinanderzusetzen. Er war gewissermaßen ein Genie. Er beobachtete alle in seiner Umgebung unfassbar aufmerksam und stellte mit jeder neuen Erkenntnis fest, was ein Wort, ein Satz mit dem Gegenüber anstellen konnte. Langsam aber sicher begann er es zu testen an denen, die ihn liebten. Seinem Vater, seinen Geschwistern, seiner Mutter. Was ein >Ich liebe Dich nicht, geh, lass mich!< , bewirken konnte. Die Tränen, die Wut und die Trauer… Er labte sich an den inneren Schmerzen der Leute. Diese grausamen Erkenntnisse faszinierten ihn und er begann sich vollkommen abzuschotten, seine Wirkung auf andere zu verstärken, sie emotional zu manipulieren durch bloße Anwendung seiner Sprache. Er sehnte sich nach Macht und Kontrolle. Es wurde zu seinem Wahn, zu einer regelrechten Besessenheit. Seine Rhetorik war mit sechszehn fast perfekter als bei manchem Erwachsenen heutzutage. Mit neunzehn Jahren entdeckte er eine Gabe, die alles verändern sollte. Sie stellte jegliches Wissen in Frage, von dem wir damals überzeugt waren. Seit drei Jahren hatte ihn zu diesem Zeitpunkt kaum jemand mehr zu Gesicht bekommen. Während seine beiden Geschwister mit der Herzlichkeit ihrer Eltern gesegnet waren, experimentierte Rafael meistens für sich allein, oder er ging hinaus und lief ziellos durch die Straßen Venedigs, um die Leute zu beobachten, bis … zu diesem unheilvollen Tag. Ich war gerade bei Angelo und Maria zu Besuch, als ein markerschütternder Schrei unsere Plaudereien zerriss wie ein Messer. Das schrille Geräusch ließ unser Blut gefrieren. Angelo und ich rannten wie getriebene Tiere hinauf in das Zimmer von Rafael. Sein jüngerer Bruder, gerade einmal vierzehn, lag zusammengerollt auf dem Fußboden und wimmerte vor Schmerz. Rafael begutachtete ihn aus einem Meter Distanz, er berührte ihn mit keiner Faser seines Körpers. Sein Arm glitt durch die Luft, energisch und konzentriert, wie ein hemmungsloser Täter beim Angriff auf sein hilfloses Opfer. Wir brauchten Sekunden, um zu begreifen, was dort geschah: Er schrieb Worte mit einer Feder in die Luft. Auf der schmalen Spitze klebte frisches Blut von seinem kleinen Bruder. Gleichzeitig brannten sich die geschwungenen Buchstaben in den Unterarm des Jungen. In schwarzer, blutiger Schrift. In der Handschrift des kleinen Jungen selbst.“

Verwirrt wollte ich ihn unterbrechen, doch Davide brachte mich mit einer ausdrucksstarken Geste zum Schweigen.

„Angelo hatte ohne unser aller Wissen etwas erforscht, das unsere bisherige Welt durcheinander bringen sollte wie ein Tornado. Er hat diese besagten Notizen in einem dicken Buch festgehalten und diesen Wälzer vor uns geheim gehalten.“ Davide faltete geschäftig seine Finger ineinander.

„Seinen Erkenntnissen zufolge gab es zwanzig Schriften, „Schriftcharaktere“, wie er sie bezeichnete.“

„Also Schriftarten, wie die üblichen, die man kennt, wenn man am PC etwas verfassen möchte?“

„Nein.“

Davide tippte demonstrativ auf der Tischplatte herum, um mir seine Erzählung bildlich zu verdeutlichen. „Keine Schriftarten. Schriftcharaktere. Jeder Mensch besitzt Eigenschaften, die seine Person ausmachen. Das können unterschiedlich viele sein. Fakt ist, es wird immer eine geben, die überwiegt. Und diese Charaktereigenschaft eines Menschen formt seine Handschrift. Verstehen Sie? Angelos Ansicht nach formt nicht die Schrift den Menschen, hinter seiner offensichtlichen, äußeren Fassade, sondern der Mensch und sein Charakter seine Handschrift. Natürlich besitzt nicht jeder die gleiche Handschrift wie sein Nachbar, nur weil sie die gleiche Eigenschaft teilen. Eine Verbindung besteht dennoch zwischen ihnen. Auf diese Weise hat Angelo diesen zwanzig Charakteren ihre Schrift zugeordnet, den Kern, in dem sie sich gleichen. Beispielsweise gibt es eine für die Ängstlichen in unserer Welt oder für die Weisen, für die materiell Orientierten, die Machthungrigen und so weiter. Wir gehen heute davon aus, dass Rafael es mit sechzehn, siebzehn, achtzehn entdeckt haben muss, den genauen Zeitpunkt wissen wir leider nicht. Fest steht nur, dass er sich dieses Wissen seines Vaters angeeignet hat und vereint mit dieser Gabe, woher auch immer sie kommen mag, eine Macht geschaffen wurde, die für uns nicht kontrollierbar ist. Er hat den Schriftcharakter seines jüngeren Bruders ergründet und gelernt, bis er sie perfekt beherrschte und hat damit den Kern seines Charakters offengelegt. Dort, wo wir Menschen am verwundbarsten sind. Mit seinem Blut hatte er dann auch eine der biologisch aussagekräftigsten Bestandteile seines Körpers. Wenn nicht unser Blut, das uns am Leben hält, eine bessere Tinte für seine Zwecke darstellen könnte, was dann... In diesem Moment haben wir das Ausmaß der Misere selbstverständlich nicht begriffen. Maria stürmte auf ihren ältesten Sohn zu und schrie weinend und wütend auf ihn ein. Angelo predigte verzweifelt wie ein Wasserfall, versuchte sich und das, was er erforscht hatte zu erklären, während wir den verletzten Jungen auf sein Bett legten. Anfangs glaubten wir, dass die Wunde mit Wasser, Seife und Salbe gereinigt und geheilt werden könnte. Nichts dergleichen geschah. Diese Buchstaben waren ein Teil seiner Haut geworden, schwarz, blutig und nicht zu besiegen. Nicht nur diese Narben blieben, auch das Verhalten des jüngeren Bruders veränderte sich dem älteren gegenüber. Er knickte in seiner Gegenwart ein wie eine kranke Pflanze, war verschüchtert, erniedrigt und mied den direkten Blickkontakt zu Rafael. Niedergeschlagen suchten wir nach einer Lösung, bis Rafael das Rätsel löste. Das war keine >oberflächliche< Botschaft, die er in die Haut eingraviert hatte. Es war ein unumkehrbarer Befehl: > Und er würde niemals gegen seinen älteren Bruder gewinnen können, der doch so viel mächtiger war als er. < Die Worte waren buchstäblich in sein Fleisch und Blut übergegangen. Sie waren ein Teil seines Charakters geworden, ausgelöst durch seine eigene Schrift. Das Ausmaß, das mir in dieser Sekunde weitblickend bewusst wurde, schien mir die Seele zu spalten. Rafael konnte die Menschen direkt beeinflussen, er konnte seine Geschichte umschreiben, wie er es für richtig hielt – wenn er Tropfen seines Blutes hatte und den Schriftcharakter beherrschte.“

Sekundenlang herrschte eine bedrückende Stille im Raum.

Davide rieb sich über sein offenes Gesicht und schluckte schwerfällig. „Angelo reiste danach viel. Er fand keine Antwort auf diese Gabe seines ältesten Sohnes, keinen Ansatz, wie man das unterbinden konnte, wie man es in den Griff bekommen könnte. Kurz nach Rafaels zwanzigstem Geburtstag und Angelos letzter Reise, die ihn nach Indien geführt hatte, gerieten die beiden in einen Streit, wahrscheinlich, weil Angelo seinem Sohn seit diesem schrecklichen Vorfall jegliche neue Erkenntnisse und damit sein Buch vorenthalten hatte.“

Davide unterbrach sich nochmals und massierte beschwichtigend seine Schläfen. „Später in dieser Nacht fanden wir Angelo. Er rang mit dem Tode. Bevor er für immer von uns ging, gab er uns eine Botschaft mit auf den Weg und vermachte uns sein Notizbuch. Er sagte, dass es nur einen Weg gäbe, die Gabe seines Sohnes zu stoppen, ihm Einhalt zu gebieten. Während seiner letzten Reisen erkannte er, dass es zusätzlich zu den bisherigen zwanzig Schriftcharakteren drei weitere gab. Diese speziellen Drei verbanden nicht nur eine kennzeichnende, sie verbanden zwei oder drei wichtige Kerneigenschaften miteinander. Seinem ältesten Sohn gehört die erste und wohl schrecklichste überhaupt. Sie kann nur gebändigt werden durch eine der beiden anderen besonderen Schriften. Mein bester Freund versprach, dass dieser Mensch uns irgendwann begegnen würde, mit Stärke und unbändiger Kraft. Er hauchte, wie sehr er uns liebte und starb in unserer Mitte. Und nichts auf der Welt konnte den Verlust und den dumpfen, unbarmherzigen Schmerz lindern, der unsere Seelen zerbrach und Scherben hinterließ, die unsere blutigen Wunden immer wieder öffneten. Maria verkraftete diese Fügung des Schicksals nicht. Sie wurde unheilbar krank, müde von dieser Welt, in all ihrer Grausamkeit. Ihre beiden verbliebenen Kinder liebten sie mit unbeschreiblicher Innigkeit und sie liebte beide ebenso… dennoch konnte nichts das Gefühl lindern, das blieb, nachdem ihr eigener Sohn ihren Mann richtete. Ich glaube, dass sie sich derartig geliebt haben, dass niemand ohne den anderen hätte leben können, egal wie, wann und wo es geschehen wäre. Sie nahm mir auf dem Sterbebett das Versprechen ab, für ihre beiden Kinder zu sorgen und das tat ich und tue es bis heute. Auch zehn Jahre nach ihrem Tode.“

Davide keuchte schwach, als hätte er körperliche Schmerzen.

Elias war bleich wie ein leeres Blatt Pergament.

Bevor ich den Mund öffnen konnte, wandte er sich mir zu und streckte mir seinen nackten Unterarm entgegen.

„Das ist deine Geschichte?“, vergaß ich plump alle Förmlichkeiten.

Er nickte tapfer, doch seine versteinerte Miene bekam einige winzige Risse und begann zu bröckeln.

„Darf ich…?“, fragte ich zurückhaltend und deutete auf die schwarzen Narben.

„Ja.“

Nie zuvor hatte ich etwas Derartiges gesehen.

Diese Zeichnung war kein Tattoo und auch kein stümperhafter, gescheiterter Versuch dessen.

Diese Worte waren tatsächlich mit seiner Haut verwachsen.

Ihr Umriss fühlte sich rau und vernarbt an.

Neugierig betastete ich den eingewachsenen Schorf.

Elias streifte seinen Pullover wieder herunter und schwieg.

Davide hatte mich mit seiner Geschichte derartig gefesselt, dass ich nicht einmal daran gedacht hatte, meinen Notizblock zu benutzen.

„Was wurde aus Rafael?“, hakte ich interessiert nach.

Davide stütze sich auf seine Ellenbogen. „Das ist das Problem, um das sich alles dreht. Er präzisierte seine Gabe. Elias war nur seine erste Übung, sein Versuchsobjekt. Er tat es wieder und wieder. Einige Menschen verschwanden spurlos, an anderen testete er seine Macht und dann fanden wir sie auf den Straßen als willenlose Schatten ihres Selbst. Wir gaben ihnen hier ein Zuhause. Unter denen, die verschwanden, war…“

„War mein bester Freund“, presste Elias gequält hervor und beendete Davides Satz. „Rafael kannte Matteo, er war in meinem Alter, als wir uns hier in Venedig kennenlernen. Wir wurden schnell die besten Freunde. Zehn Jahre, vielleicht auch mehr, waren wir unzertrennlich. Vor sechs Jahren, also vier Jahre, nachdem er unseren Vater genommen hatte, verübte er seine Gabe an Matteo und dieser verschwand spurlos.“

„Wir nehmen an, dass Rafael ihn zu sich holte. Wahrscheinlich dient Matteo ihm und hilft ihm bei seinen Vorhaben. Genau wissen wir das nicht.“

„Das heißt, es verschwinden immer noch Leute? Das muss doch auffallen.“

„Aufgefallen ist es nur am Anfang, als er sich die Menschen unbedacht herauspickte. Mittlerweile sucht er sich die, die keine Familien mehr haben, keine Perspektive. Er sucht nicht nur in Venedig, aber er muss sich in der Umgebung befinden. Einer von unseren Freunden hat ihn vor wenigen Wochen in einer kleineren Provinz, nicht weit von uns entfernt, erspäht.“

„Ich verstehe nicht, was er damit bezwecken will.“

Elias stieß verächtlich Luft aus. „Mein Bruder möchte herrschen. Wenn er alle zwanzig Charaktere beherrscht, was sollte ihn aufhalten, Regierungsmitglieder aus verschiedenen Ländern zu beeinflussen oder die verschiedensten Charaktere für seine Zwecke einzuspannen? Dann kann ihn niemand mehr aufhalten.“

Ich knabberte auf meiner Unterlippe und starrte aus dem Fenster in den spärlich beleuchteten Innenhof.

Sie gaben mir die Zeit, die ich brauchte, um die eben gehörten Dinge in meinem Schädel in ein Schema zu sortieren.

„Okay“, sagte ich gefasst und rückte näher an den Tisch. „Ich fasse es noch einmal zusammen, um sicher zu gehen, dass ich alles verstanden habe. Sie wollen mir erzählen, dass sich da draußen ein Mann befindet, der rhetorisch und sprachlich derartig belesen und intelligent ist, dass er dazu fähig ist, andere mit einem Tropfen ihres Blutes und dem Beherrschen ihrer >Schriftcharaktere< zu zerstören, ihre Eigenschaften zu wandeln und zu beeinflussen, wie er es will.“

„Ja.“

„Dabei schreibt er es auf Papier oder auf andere Dinge und egal welche Entfernung zwischen ihm und seinem Opfer liegt: Diese Worte gravieren sich parallel zu seinen Zeilen in die Haut des Betroffenen.“

„Korrekt.“

Selbstverständlich war diese Geschichte fern jeglicher Realität.

Das Schlimme daran war, dass ich es mir trotzdem vorstellen konnte.

Wenn ich mir die Macht der Worte, der Sprache vor Augen führte, klang es in irgendeiner rätselhaften Weise plausibel.

Wie viele Diktatoren hatten mit ihren rhetorischen Fähigkeiten zum Krieg gerufen und Massen waren diesem Aufruf gefolgt?

Wie tief konnten Verletzungen auf unserer Seele und in unserem Herzen sein, wenn uns eine Beleidigung oder eine aus Wut gebrüllte Hasstirade traf.

„Das ist völlig absurd, verrückt und… trotzdem glaube ich Ihnen. Ihnen beiden.“

Ich, Sofia Rose, Meisterin der Ich-lerne-gern-neue-Leute-kennen-doch-mein-Herz-besteht-aus-spitzen-Dornen-Kunst, schenkte zwei fremden Männern, die ich erst seit Minuten kannte, ein ungewolltes Grundvertrauen.

Der Klang von Davides warmer, herzlicher Stimme weckte ein merkwürdig vertrautes Murren in meinem Bauch.

In diesem Augenblick, in dem ich den beiden mein Vertrauen aussprach, schienen gigantische Felsbrocken von ihren Schultern zu fallen.

„Ich habe viele Fragen“, meinte ich, wickelte meine Kamera von meinem Hals und legte sie neben mich, damit ich mehr Freiraum zum Gestikulieren hatte. „Eine beschäftigt mich ganz besonders: Wieso erzählen Sie diese Sache ausgerechnet mir? Sie sagten selbst, dass Sie und alle, die damit einbezogen sind, versuchen, das soweit wie möglich vor der Welt zu verstecken und geheim zu halten. Und nun erzählen Sie es einer jungen, ihnen unbekannten Journalistin, die darüber schreiben soll?“

„In diesem Bezug haben wir sie leider angelogen.“

Trotzig verschränkte ich meine Arme vor der Brust. „In welchem Bezug?“

„Sie sind nicht hier um darüber zu schreiben, Sofia.“

Ein mulmiges Kribbeln verbreitete sich in meinem Magen.

Insgeheim schmiedete ich hastige Fluchtpläne und berechnete die Zeit für einen Sprint bis zur Hoftür.

„Was wollen Sie dann von mir?“, fragte ich plump.

„Erinnern Sie sich daran, dass Angelo uns einige letzte Silben auf seinem Sterbebett mitteilte?“

„Ja.“

„Drei besondere Schriftcharaktere und einer von ihnen ist fähig, Rafaels Gabe zu besiegen. Er sagte uns, dass diese Person die sein könnte, die aus freien Stücken zu uns käme und unsere Geschichte zu Ende hören würde, ohne lachend aufzuspringen oder zu verschwinden.“ Seine Pupillen durchbohrten meine. „Sie sind die erste, Sofia.“

Nervös nestelte ich an meinen Jeansnähten suchte ein Anzeichen an Davide, das mir verriet, dass er scherzte.

„Das ist nicht möglich. Ich meine, ich… ich habe keine Gabe. Ich bin vielleicht ganz gut rhetorisch, doch das… Nein, ich denke…“

Davide zeigte auf meinen Notizblock. „Würden Sie etwas für mich schreiben?“

„Tut mir leid, ich habe es in der Schule bereits gehasst, wenn mir jemand direkt beim Schreiben über die Schulter lugte, schließlich sind das meine ehrlichsten und tiefsten Gedanken, die ich dabei formuliere.“

„Sie müssen keinen Text über sich schreiben, Sofia. Ich bitte sie nur um einen Satz, den Sie frei wählen können.“

Ich seufzte ergeben, zog einen Kugelschreiber aus meiner Strickjacke und riss einen Zettel von dem linierten Block, den Davide mir reichte.

Hallo, mein Name ist Sofia und ich bin in eine Geschichte geraten, die ich nicht verstehe, schrieb ich konzentriert und schob den beiden argwöhnisch mein Resultat herüber.

Davide las, stand auf und trat vor den alten Schrank ganz hinten in der Ecke.

Während er dort hantierte, beobachtete ich unauffällig den jungen Mann neben mir.

Er wirkte eingefallen, abgestumpft, unnahbar.

Die durchsichtige, undurchdringliche Mauer, die er sich errichtet hatte, war kaum zu übersehen.

Beinahe glaubte ich, jeden einzelnen Stein, jede kleine Fuge, jeden Schutzwall zu erkennen.

Der Vater war durch die Hand des eigenen Bruders getötet worden, die Mutter wenig später ebenfalls an den Folgen des Verlustes zu Grunde gegangen…

Niemand konnte die Wunden über den Verlust der Eltern heilen.

Das wusste ich aus meiner Erfahrung.

Die Narben rissen auf, wenn wir am wenigsten damit rechneten und wir verbrachten eine Ewigkeit damit, sie erneut zu nähen, bloß damit sie uns in einer ungewissen Zukunft wieder quälen konnten.

Doch wer wollte mit einer konstant offenen Wunde umherirren, bei der einer einziger Stich, eine simple Berührung genügte, um an unserem inneren Gleichgewicht zu nagen und uns zu zerstören?

Niemand.

Also bewaffneten wir Nadel-und-Faden-Kinder uns – jederzeit bereit, um eine aufgeplatzte Narbe zu nähen.

Was er wohl mittlerweile für seinen älteren Bruder empfand?

Welche Zerstörung hatte dieses Schicksal in seiner Seele angerichtet?

Was war übrig geblieben?

Davide kam mit einem unfassbar dicken Buch zurück.

Ohne ihn danach gefragt zu haben, wusste ich, was es beinhaltete.

In meinen Fingerspitzen rumorte eine unbändige Neugierde, durch die rauen Seiten zu blättern und Angelos Informationen gierig aufzusaugen.

Davide klappte eines der hintersten Kapitel auf und starrte abwechselnd in das Buch und auf meine geschriebenen Zeilen.

Sein Finger glitt Vers für Vers tiefer und tiefer.

Elias rutschte unruhig hin- und her.

Der Geruch des ausgebrannten Kerzenwachses verteilte sich beißend zwischen uns.

Davides Finger stoppte.

Angespannt bettete er den Wälzer auf sein angewinkeltes Knie, griff nach meinem Zettel, beugte sich über Angelos Notizen und schrieb etwas auf den untersten Rand meines Blattes.

„Ich notiere dir die wichtigste Kernstelle aus Angelos Buch und unterstreiche das, was dich betrifft“, murmelte Davide, kritzelte fokussiert Angelos Wortlaut unter meinen Satz und reichte mir das zerknitterte Papier.

„Ich gehöre zu den besonderen Drei?“, rutschte es mir überrascht heraus. Elias war aufgesprungen, um seinem Freund über die Schulter zu schauen und die Aufzeichnung seines Vaters mit meinem Satz zu vergleichen.

„Ich fasse das nicht“, staunte er und ich war aufrichtig überrascht über seine entgeisterte Fassungslosigkeit „Wir haben einen Mann erwartet.“

„Weil wir nicht an mentale, sondern körperliche Stärke gedacht haben. Ich denke… dein Vater meinte ersteres“, erklärte Davide.

Beide musterten mich mit einer unverhohlenen Ehrfurcht.

„Moment, das kann nicht sein“, warf ich zweifelnd ein. „Diese Charaktereigenschaften sind auf keinen Fall die, die mich am besten beschreiben.“

„Jeder Mensch besitzt Stärken und Schwächen, sowie mehrere Charakterzüge. In Angelos Notizen dreht sich alles um die, die am wichtigsten für diese Person sind. Eine kann mehr überwiegen als die andere, sie können sich sogar beißen“, sagte Davide. „Menschen können dankbar und gleichzeitig machtgierig sein, oder fürsorglich und im Inneren undankbar.“

„Was ist den Schwächen meines Schriftcharakters? Sie haben keine auf meinem Zettel verzeichnet.“

„Stimmt, das habe ich nicht getan. In seinem Buch hat er jedoch tatsächlich eine Schwäche aufgelistet, die seiner Meinung nach die fatalste an Ihrem Charakter ist.“

„Welche?“

Ein zartes Grinsen umspielte Davides Lippen. „Neugierde.“

Heiße Röte stieg ohne Vorwarnung in meine Wangen und Ohren, bis in meine Lockenspitzen.

Aus Elias Mund drang ein kehliges Lachen. „Damit könnte er recht gehabt haben.“

„Ja, möglich“, nuschelte ich kleinlaut und richtete meine Aufmerksamkeit zurück auf Davides Hinweis für mich. „Rafael ist demnach die Nummer einundzwanzig?“

„Ja.“

Ich hielt den Zettel hoch. „Was ist mit der dreiundzwanzig? Was hat das zu bedeuten?“

„Wir wissen es nicht. Dieses Rätsel beschäftigt uns seit seinem Tod. Das ist sozusagen die ungeschriebene Zeile. Erst dachten wir, er meinte die Armen und Hilflosen, die ihre Stimme nie erheben. Das war falsch. Genau wie all unseren weiteren Ansätze. Was gewiss ist, ist dass er eine eindeutige Botschaft in diesem Buch hinterlassen hat, und diese besagt, dass Sie als die Zweiundzwanzig fähig sind, Rafael etwas entgegenzusetzen.“

Ich wippte mit meinen Waden auf und ab und suchte nach einer diplomatischen Antwort. „Manchen Menschen kann man nicht mehr ins Gewissen reden.“

„Dann müssen Sie ihm seine Chancen nehmen und seine Fähigkeit übertrumpfen“, bat Davide und stützte sich auf die Tischplatte.

„Ich beherrsche solche Gabe nicht einmal.“

„Sie sind fähig, sie zu lernen.“

Jäh überwältigte mich eine brutal hereinbrechende Müdigkeit.

Entkräftet erhob ich mich und verstaute den Zettel tief in meiner Hosentasche. „Hören Sie, Ihre Geschichte ist wirklich etwas Besonderes: fesselnd und schrecklich zugleich. Allerdings bin ich mir sicher, dass ich die Falsche dafür bin – ich kann Ihnen nicht helfen, tut mir leid.“

Energisch trat Elias auf mich zu und packte mich am Ärmel. „Nein! Sie dürfen nicht gehen, hören Sie, Sie sind unsere Chance…“

Davide zog ihn bestimmt mit einem Ruck zu sich heran und wandte sich zuvorkommend an mich. „Wir können Sie nur bitten, nicht mehr und nicht weniger. Wenn Sie sich entscheiden, müssen Sie sich des holprigen Weges, der sie erwartet, bewusst sein. Wir sind hier, falls Sie Ihre Entscheidung überdenken wollen.“

„…Auf Wiedersehen.“

Ohne mich umzusehen, verließ ich den Raum, durchquerte den von düsteren Wolken und hervorblitzenden Sternen bewachten Innenhof und schloss die Tür hinter mir mit einem knarrenden Laut.

In dieser Nacht kauerte ich bei offenem Fenster auf dem breiten Fensterbrett meines Hotelzimmers und schaute auf das Wasser und die Häuser Venedigs.

Obwohl viele behaupteten, den Gestank nicht ertragen zu können, mochte ich ihn.

Für mich roch er nicht faulig oder abstoßend, für mich roch er einfach nach Wasser, dem wundervollsten Element unserer Welt.

Die Lichter der italienischen Stadt spiegelten sich in den sanften Wellen, welche die Boote am Pier leicht schaukeln ließen.

Der Nachthimmel wurde inzwischen von einer dichten Wolkendecke bedeckt.

Nachdenklich winkelte ich meine Beine an und lehnte meine Stirn gegen den Fensterrahmen.

Ich beschloss, die Geschichte der beiden Männer zu glauben.

Die Frage war, ob ich tatsächlich ein Teil davon war, ein Teil davon werden konnte.

Magie… War diese Prägung von Rafael Magie? Oder verbarg sich eventuell etwas Banales, mit dem niemand rechnete, dahinter?

Ich war jemand, der an Bestimmung und Besonderheiten in den alltäglichen Dingen glaubte, doch an solche Magie?

„Vielleicht geht es nicht um das, was du glauben möchtest, Sofia“, dachte ich laut, „sondern einfach darum, das richtige zu tun.“

Was hätte Sam mir geraten?

„Wenn du etwas Gutes tust, das anderen hilft und vielleicht auch viele Leben zum Positiven verändern oder retten kann, gibt es nichts an dieser Entscheidung auszusetzen“, erinnerte ich mich an seinen Rat, der Jahre zurücklag.

War es immer richtig, Gutes zu tun?

Oder mussten wir aufpassen, dass wir uns am Ende nicht selbst verloren?

Ich bettete mein Kinn auf meine Knie.

Niemand konnte mir prophezeien, was passieren würde, wenn ich dorthin zurückkehrte und mich auf diese Familie einließ.

Ich kuschelte mich enger in meine Lieblingsdecke und beobachtete die schlafende Stadt.

Stärke, Unbändigkeit, Weisheit, Großherzigkeit, Gerechtigkeit…

Viele tonnenschwere Worte, die mich ausmachen sollten und die wahrscheinlich irgendeinen positiven Teil meines Charakters verkörperten.

Viel mehr überwog in dieser Sekunde der Entscheidung jedoch etwas anderes.

Meine größte Schwäche.

2

Schriftcharaktere

Am nächsten Tag checkte ich aus meiner gemieteten Unterkunft aus und begab mich auf den Weg in eine ungeplante Zukunft.

Die Sätze, die Davide gesprochen hatte, ließen mich nicht ruhen.

Sie verklebten in meinem Schädel, wie die Fäden einer Spinne, wanden sich weiter und enger zusammen, bis sie am Ende ein kolossales Netz ergaben.

Venedigs Touristen tummelten sich in den Gassen, vor den Läden, in den Eiscafés und Restaurants wie Ameisenscharen.

Nur die Fassaden der Häuser sangen ihre schweigende Melodie.

Unter den markanten Geruch des Wassers mischte sich frischer Kaffeeduft, ein Hauch verschiedener Teesorten und der eher unliebsame Gestank parfümierter Leute, die sich achtlos an mir vorbeischlängelten.

Verschiedene Sprachen wurden durcheinander gewirbelt.

Ich vernahm Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Holländisch und einige, die ich nicht zuordnen konnte.

Ein Sänger spielte neben einem Restaurant auf seinem grauen, mobilen Keyboard.

Leichtfertig glitten seine Fingerkuppen über die weißen Tasten mit den schwarzen Balken.

Die Menschen blieben stehen, lauschten dem Klang des Instrumentes und der betörenden Musik, mit der jeder etwas anderes verband und trotzdem mit dem Sitznachbarn auf die gleiche Weise fühlte.

Egal, in wie vielen verschiedene Sprachen wir untereinander kommunizierten: Wenn wir Kunst an das Licht gebaren, Kunst produzierten, sprachen wir alle die gleiche Sprache.

Nach zwanzig Minuten, die sich wie zäher Kaugummi in die Länge zogen, erreichte ich mein Ziel.

Zweimal klopfte ich an die robuste Holztür.

Elias erschien auf der schmalen Stufe und blinzelte verdutzt.

„Du bist gekommen“, erkannte er verblüfft und spreizte einladend seinen Arm.

Der Hof war erfüllt mit Leben.

Das komplette Gegenteil des Eindrucks, den ich gestern Abend von dem Gebäude erhascht hatte.

Drei kleinere Kinder tobten über die Steine an den Säulen vorbei, bis sie sich gegenseitig gefangen hatten.

Es roch nach gekochten Nudeln und einer leckeren Tomatensauce mit köstlichen Kräutern.

„Davide, du hast die Wette gewonnen“, brüllte Elias quer über den Hof und schien einige Kilogramm an Sorgen verloren zu haben.

Davide lugte aus dem Esszimmer, erspähte mich und riss siegessicher seine Faust in die Höhe.

„Willkommen zurück“, lächelte er offenherzig und küsste mich sacht auf mein Haupt.

Verlegen rieb ich über meinen Nacken. „Danke.“

„Wie fühlst du dich?“, fragte der ältere Mann.

„Merkwürdig.“

„Das kann ich nachvollziehen“, beteuerte er verständnisvoll. „Die Umgebung ist neu, diese Geschichte und… wir.“

„Ich weiß nicht, was mich geritten hat, zurückzukommen“, sagte ich ehrlicher Weise. „Womöglich mein Drang danach, zu erfahren, was hinter alledem steckt.“

„Du bist willkommen, wenn du das möchtest. Ob mit oder ohne diese Geschichte.“

Er deutete auf meine Reisetasche und meinen Rucksack. „Unsere Gästezimmer sind aktuell leider alle belegt. Du könntest bei Elias´ Schwester im Zimmer schlafen.“

„Habe ich da etwas von mir gehört?“

Links neben Elias erschien eine junge Frau.

Sie besaß die gleichen, frechen Grübchen wie ihr jüngerer Bruder und hatte lange, schokoladenbraune Haare.

Wie ein wunderschöner, glatter Vorhang hingen sie ihr über den Schultern. Sie hatte ausdrucksstarke Augen und eine wunderschöne Figur.

Sie überragte meine lächerliche Größe von einem Meter einundsechzig um mindestens einen halben Kopf.

„Hallo, ich bin Daria.“

„Das ist ein schöner Name“, staunte ich und stellte mich höflich vor.

„Er bedeutet >Die Beschützerin<“, schmunzelte sie.

Elias sah mich warnend an. „Der Name ist Programm.“

Dafür erntete er einen gekonnten Seitenhieb von seiner Schwester. „Sofia“, wiederholte sie meinen Namen fasziniert.

„Ihre Schwäche ist die Neugierde“, klärte Elias sie auf.

Dafür fing er sich gleich den nächsten Hieb von seiner Schwester.

„Danke“, lachte ich befreit und stellte überrascht fest, wie schnell sich meine verkrampfte Anspannung gelegt hatte.

„Kein Problem, wir Frauen müssen schließlich zusammenhalten.“ Sie zeigte auf meine gepackten Sachen. „Bleibst du?“

Ich keuchte überfragt und blickte in Richtung Davide.

Er lächelte ermutigend.

„Ja. Ja, ich schätze ich bleibe.“

„Du wirst dich wohlfühlen“, versprach sie. „Vor allem in den dunkelsten Zeiten ist eine Familie Gold wert.“

Für eine Millisekunde warf sich ein trauriger, verletzlicher Schatten über ihre Miene, dann hatte sie sich wieder gefangen und schulterte initiativ meine Reisetasche. „Komm, ich zeige dir unser Zimmer.“

Überrumpelt von ihrer strahlenden Energie schleppte ich mich, bepackt mit den restlichen Sachen, hinter ihr her.

Mein zukünftiger Schlafbereich war liebevoll eingerichtet.

Neben dem Bett, von dem ich glaubte, dass es Darias sei, hingen zwei Bilder auf dem eine bezaubernd hübsche Frau und daneben ein sehr stattlicher, authentisch wirkender Mann zu erkennen waren.

Maria und Angelo.

Daria sah ihrem Vater enorm ähnlich, während Elias eindeutig den Mund und die Nase seiner Mama geerbt hatte.

Ihre Abbildungen versetzten mir einen scharfen Stich.

Wehmütig setzte ich meinen Rucksack ab und schaute mich weiter um.

Daria bemerkte meine Reaktion auf die Bilder ihrer Eltern, sagte glücklicherweise jedoch nichts dazu.

Neben ihrem Bett stand ein in die Jahre gekommener Schreibtisch, auf dem einige Bücher verstreut lagen und ein Laptop vor sich hin staubte.

Gegenüber von ihr, auf der anderen Seite, nahe dem Fenster, wartete das Bett, das zukünftig mir gehören sollte.

Ein kleiner, hölzerner Nachtschrank ruhte neben dem Kopfkissen und am Fußende meiner Matratze lud der zweite Schreibtisch zur Arbeit ein.

„Du kannst ihn benutzen, wenn du möchtest. Er gehört ab jetzt dir für die Zeit, die du bleibst. Da wir die großen Gästezimmer über das Jahr hinweg vermieten, sind sie meistens belegt. Ich hoffe, das kleine Zimmer und meine Anwesenheit sind in Ordnung für dich.“

„Vielen Dank, das ist völlig ausreichend“, versuchte ich mich erkenntlich zu zeigen.

„Hinten ist der Kleiderschrank, ich denke, da werden deine Sachen noch mit Platz finden. Und dort hinter dir steht mein Bücherregal mit einigen alten Fotoalben.“ Sie seufzte. „Das sollten Erinnerungen für uns sein. Ich habe sie gemacht, damit wir zusammen die schönen Momente ansehen können, wann immer wir wollen. Hauptsächlich habe ich sie leider allein genutzt. Elias kann mit Erinnerungen nicht gut umgehen“, sagte sie bedauernd und räusperte sich. „Einige gute Bücher findest du dort ebenfalls. Wenn du möchtest, kannst du dir dort neuen Lesestoff holen.“

„Dankeschön“, wiederholte ich und stellte meine Reisetasche auf das quietschende Bett.

Was für ein Abenteuer.

Ein fremdes Land, eine fremde Stadt, ein fremdes Haus, fremde Leute und gleichzeitig eine seltsame Vertrautheit, das Gefühl, herzlich aufgenommen zu werden.

Genau deshalb liebte ich das Reisen.

Der Weg und das Ziel bedeuteten zwei unterschiedliche Dinge und manchmal waren die Zwischenstationen auf dem eigentlichen Pfad bereits das unerwartete Ziel, mit dem niemand rechnen konnte.

Ich hockte mich in Schneidersitz-Position auf den Fußboden und lehnte mich gegen die Bettkante.

Daria gesellte sich zu mir.

„Wie lange bist du bereits in Venedig?“, fragte sie und glättete die Falten in ihrem fliederfarbenen T-Shirt.

„Noch nicht lange. Ich war zuvor in Frankreich und in der Schweiz. Ich bin erst seit drei Tagen in Italien.“

„Wie gefällt dir die Stadt?“

„Das, was ich bisher gesehen habe, ist zauberhaft. Einzigartig.“

„Ja“, sagte Daria apathisch. „Das ist sie.“

Sie fragte mich nach meiner Kamera und ich berichtete ihr, dass ich in Deutschland als aufstrebende Journalistin arbeitete und mit der Fotografie meine Eindrücke festhielt.

Ihre Iris glänzte vor Begeisterung.

Ich zeigte ihr die Fotos der letzten Tage und wir unterhielten uns über dieses und jenes.

Über das, was wir bisher in unseren Leben erreicht hatten und über das, was wir noch erreichen wollten.

Wir erkannten viele Gemeinsamkeiten und ich geriet immer wieder in unaufhaltsame Lachanfälle, wenn sie versuchte ihren Bruder nachzuäffen oder aus Erinnerungen heraus über ihn zu erzählen.

Ich schilderte, dass ich ebenfalls in London geboren wurde und mein Onkel später mit mir nach Berlin gezogen ist.

Von meiner Heimatstadt Berlin schwärmte ich wie von einem alten Freund.

Von der Lebhaftigkeit dieser wunderbaren Stadt, der Lautstärke, den Menschen, den hohen Gebäuden, den Verkehrsmitteln, die wir dort täglich nutzten und einfach von der bunten Vielfalt dieser Stadt, der sich niemand entziehen konnte.

Die helle Farbe der Wände schaffte eine gemütliche Umgebung und verdrängte die bösen, wispernden Gedanken und die Sorgen, die wir innerlich teilten.

Irgendwann klopfte Davide an die Tür.

„Würdet ihr mit in den Essenssaal kommen? Ich möchte Sofia allen vorstellen.“

Eine prickelnde Aufregung elektrisierte meine Venen.

Holprig tapste ich zwischen Davide und Daria über den Hof.

„Keine Bange, ich übernehme für den Anfang das Sprechen für dich“, beruhigte Davide mich einfühlsam, ehe wir den Zielort erreichten.

Die ganze erheiterte Stimmung in meinem Inneren veränderte sich mit einem Schlag auf der Schwelle.

Dreißig Leute, aus den unterschiedlichsten Altersklassen, begutachteten entweder misstrauisch oder erwartungsvoll jeden Zentimeter an mir.

Daria quetschte mich aufmunternd an der Schulter, danach setzte sie sich zu ihrem Bruder an den ersten Tisch rechts von mir, an dem außer Elias und Daria noch eine ältere Dame, eingewickelt in ein sommerliches Kleid, saß.

Sie war die einzige, die mich anlächelte.

Unwillkürlich registrierte mein Gehirn die Kinder und begriff langsam das Ausmaß dieser ganzen Sache und die Last der Verantwortung, die damit einherging.

Die dunkelgrünen Gardinen waren zugezogen, die Lampe über mir an der Decke flimmerte.

Jemand knisterte mit einem Bonbonpapier.

Davide blieb dicht neben mir stehen.

Seine Anwesenheit beruhigte meinen rasenden Puls und verlieh mir ein Stück mehr Sicherheit.

„Ihr wisst alle, warum wir hier gemeinsam sitzen. Weil uns die genommen wurden, die wir lieben. Von einer Person, die getrieben durch Hass und Fanatismus handelt und das zerstört, was dem Leben Wert verleiht. Die Verluste haben uns zusammengeschweißt und zu einer Familie gemacht. Mein bester Freund Angelo war nicht bloß ein herzensguter Mensch, Familienvater und Helfer, der sich für andere engagierte, sondern auch ein bekennender Sprachwissenschaftler.“ Davide schluckte mühsam. „Während er starb, gab er uns Worte auf den Weg, die wir nie vergessen haben. Es hat lange gedauert und wir haben viele Verluste erlitten, aber jetzt haben wir zumindest einen Hoffnungsschimmer in Form von Sofia.“

Er hüstelte bedeutungsschwanger. „Sie ist Schriftcharakter Zweiundzwanzig.“

Ein hektisches Raunen und Flüstern begann wie eine sich aufbauende, tosende Flutwelle.

Ein Mann um die dreißig am Tisch neben Elias und Daria erhob seine Stimme.

Es war der, den ich auf der Suche nach Elias inmitten des Maskenballs getroffen hatte.

Seine rötlichen mittellangen Haare standen zottelig zu allen Seiten ab.

Etliche Sommersprossen bedeckten seine Wangen wie fleckige Windpocken.

Seine buschigen Augenbrauen bildeten eine verkniffene Linie.

„Sie ist etwas anders, als wir uns unsere Hilfe vorgestellt hatten, oder? Angelo äußerte was von Stärke und Unbändigkeit. Wir haben einen Mann erwartet.“

„Wer sagt denn, dass Stärke etwas mit Männlichkeit zu tun haben muss, Lucio?“, brummte Daria verdrießlich.

„Wer beweist uns das Gegenteil“, beklagte er verbissen.

„Halt.“

Alle drehten gebannt zu mir.