9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: The Walking Dead-Romane

- Sprache: Deutsch

Der lange Weg nach Woodbury

Die Apokalypse ist über die Menschheit hereingebrochen, und die Toten machen Jagd auf die Lebenden. Im harten Überlebenskampf zählt nur Stärke oder Gemeinschaft. So wie in der Siedlung Woodbury, wo der Governor ein hartes, aber effizientes Regime errichtet hat. Als sich die junge Lilly Caul gerade noch so nach Woodbury retten kann, glaubt sie zunächst, sie sei im Paradies – bis sie eine furchtbare Entdeckung macht: In diesem Paradies herrscht ein Teufel, und er kennt keine Gnade …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 467

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Das Buch

Während ganz Amerika von den Untoten heimgesucht wird, schlagen sich die letzten Grüppchen von Überleben durch und suchen nach sicheren Orten. Einer dieser Orte ist das Städtchen Woodbury, in dem ein Mann, der einstmals Philip Blake hieß und der sich nun der »Governor« nennt, ein hartes Regime führt. Für den Kampf gegen die Zombies und den Erhalt der Ordnung ist ihm jedes Mittel recht, und er kennt keine Skrupel. Als die junge Lilly Caul nach einer Odyssee durch die verlassenen Vororte von Atlanta schließlich nach Woodbury gelangt, glaubt sie zunächst, in einer Oase der Lebenden angekommen zu sein. Doch je mehr sie über den Governor und seine Vorstellungen von Recht und Ordnung erfährt, umso unheimlicher wird ihr dieser Ort, bis sie schließlich mit einer Gruppe anderer Unzufriedener den Aufstand gegen den skrupellosen Diktator wagt. Eine Entscheidung, die viele für immer bereuen und noch mehr mit dem Leben bezahlen werden …

Die Romanserie zum erfolgreichsten Zombie-Medienphänomen unserer Zeit:

THE WALKING DEAD

Die Autoren

Robert Kirkman ist der Schöpfer der mehrfach preisgekrönten und international erfolgreichen Comicserie The Walking Dead. Die gleichnamige TV-Serie wurde von ihm mit entwickelt und feierte weltweit Erfolge bei Kritikern und Genrefans gleichermaßen. Zusammen mit dem Krimiautor Jay Bonansinga beleuchtet er in den Romanen zur Serie noch ganz neue Facetten von The Walking Dead.

@HeyneFantasySF

twitter.com/HeyneFantasySF

www.heyne-magische-bestseller.de

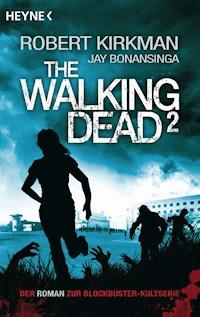

Robert KirkmanJay Bonansinga

The Walking Dead 2

Roman

Deutsche Erstausgabe

WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN

Titel der amerikanischen Originalausgabe

THE WALKING DEAD – THE ROAD TO WOODBURY

Deutsche Übersetzung von Wally Anker

Deutsche Erstausgabe 05/2013

Redaktion: Werner Bauer

Copyright © 2012 by Robert Kirkman, Jay Bonansinga

Copyright © 2013 der deutschsprachigen Ausgabe by

Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlaggestaltung: Animagic, Bielefeld

Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München

ISBN: 978-3-641-09531-4V002

Für Jilly (L’amore della mia vita)

Jay Bonansinga

Dies ist all denjenigen gewidmet, die mich über die Jahre viel talentierter haben erscheinen lassen, als ich es tatsächlich bin: Charlie Adlard, Cory Walker, Ryan Ottley, Jason Howard und selbstverständlich … Mister Jay Bonansinga.

Robert Kirkman

TEIL 1

Anbruch des Roten Tages

Das Leben ist viel

schmerzhafter als der Tod.

Jim Morrison

Eins

Niemand auf der Lichtung bemerkt, wie die Beißer zwischen den hohen Bäumen näher kommen.

Das metallene Klirren und Scheppern von Zeltstangen, die in Georgias kalten, widerspenstigen Lehmboden gerammt werden, übertönen die noch fernen Schritte. Die Meute befindet sich noch einen halben Kilometer entfernt inmitten der Schatten des angrenzenden Kiefernwalds. Der Nordwind tut das Seine, um das Brechen der Äste oder das verräterische, kehlige Stöhnen hinter den Baumwipfeln zu vertuschen. Noch nimmt niemand den schwachen Gestank des verwesenden Fleisches und des fauligen, in Fäkalien marinierten Schimmels wahr. Der Duft von herbstlichem Holzfeuer und verrottendem Obst, der in der mittäglichen Luft liegt, kaschiert den Geruch der lebendigen Toten.

Tatsächlich nimmt kein Einziger der Bewohner des Lagerplatzes irgendeine unmittelbare Gefahr wahr – die meisten Überlebenden sind damit beschäftigt, mit Eisenbahnschwellen, Telefonmasten und rostigen Bewehrungsstäben Unterkonstruktionen für ihre Zelte aufzubauen.

»Es ist zum Heulen … Schaut mich nur an«, stöhnt die schlanke junge Frau mit Pferdeschwanz. Ungelenk hockt sie an der nordwestlichen Ecke des Lagers vor einer mit Farbe bespritzten Zeltplane, die zu einem Quadrat zusammengelegt ist. Sie zittert trotz ihres Georgia-Institute-of-Technology-Sweatshirts und der zerrissenen Jeans. Das Einzige, was sie sonst noch trägt, ist alter Schmuck. Mit ihrem roten Gesicht, das mit Sommersprossen übersät ist, und ihren langen dunkelbraunen Haaren, in denen sich kleine Federn in den Strähnen verfangen haben, ist Lilly Caul ein nervöses Wrack. Zudem weist sie noch eine Reihe von Macken auf, angefangen mit ihrer Gewohnheit, sich ständig die wild umherfliegenden Haarbüschel hinter die Ohren zu streichen bis hin zu ihrem zwanghaften Kauen der Fingernägel. Jetzt umklammert sie mit ihren kleinen Händen einen Vorschlaghammer und versucht, einen Metallpfahl in die Erde zu rammen, aber sie rutscht ständig ab, als ob er mit Fett eingeschmiert wäre.

»Ist schon gut, Lilly. Immer mit der Ruhe«, sagt der große Mann, der hinter ihr steht und ihr zusieht.

»Sogar eine Zweijährige könnte das hier hinkriegen!«

»Jetzt hör doch auf, dich ständig runterzumachen.«

»Mich will ich ja gar nicht runtermachen.« Sie holt erneut aus, umklammert den Hammer mit beiden Händen, rutscht aber erneut ab. »Dieser verdammte Pfahl soll kleiner werden!«

»Du hältst ihn falsch.«

»Was?«

»Nimm den Vorschlaghammer am Ende, nicht so hoch am Kopf. Lass das Werkzeug die Arbeit für dich tun.«

Erneute Schläge.

Der Pfahl trifft auf einen Stein, schnellt aus dem Grund und landet ein gutes Stück entfernt von ihr auf dem Boden.

»Verdammt! Verdammt!« Lilly haut mit dem Hammer in die Erde, starrt genervt zu Boden und atmet wild.

»Du machst das schon ganz gut, Kleines. Hier, ich zeig es dir.«

Der große Mann stellt sich neben sie, kniet sich hin und nimmt ihr sanft den Hammer ab. Lilly zuckt zurück, will das Werkzeug nicht aus den Händen geben. »Lass mich noch mal, okay? Ich schaffe das schon, ich schaffe das«, wiederholt sie, und ihre schmalen Schultern spannen sich unter dem Sweatshirt an.

Sie schnappt sich einen weiteren Pfahl und beginnt, vorsichtig auf das metallene Ende zu hämmern. Der Boden gibt nicht nach, ist zäh wie Zement. Es ist bisher ein kalter Oktober gewesen, und die brachliegenden Felder südlich von Atlanta sind zu Stein geworden. Nicht, dass das unbedingt schlimm ist. Der gefrorene Lehm ist porös und trocken – zumindest für den Augenblick –, und deshalb haben sie sich entschieden, hier ihr Lager aufzuschlagen. Der nächste Winter kommt bestimmt, und die bunt zusammengewürfelte Truppe hält sich bereits seit über einer Woche an diesem Ort auf. Sie will ihn zu ihrer vorübergehenden Heimat machen, will sich von den Strapazen erholen und ihre Zukunft planen. Wenn sie denn überhaupt eine Zukunft hat.

»Du musst den Kopf einfach drauffallen lassen«, meint der kräftige Afroamerikaner und tut so, als ob er den Vorschlaghammer in seinen gewaltigen Händen hält. Er hat solche Pranken, dass er ohne Probleme ihren ganzen Kopf ergreifen könnte. »Lass die Schwerkraft und das Gewicht des Hammers die Arbeit für dich machen.«

Lilly muss sich ganz schön zusammenreißen, um nicht auf die Arme des Mannes zu starren, wie sie auf und ab schwingen. Selbst in geduckter Haltung und mit seinem ärmellosen Denim-Hemd und der schäbigen Daunenweste bietet Josh Lee Hamilton einen imposanten Anblick. Obwohl er mit seinen mächtigen Schultern, Beinen wie Baumstämmen und einem muskulösen Hals gebaut ist wie ein American-Football-Spieler, ist er durchaus imstande, sich elegant zu bewegen. Seine traurigen, langen Wimpern, ehrerbietigen Augenbrauen und die sich immer wieder in Falten legende Stirn unter seinem kahl werdenden Kopf lassen ihn unerwartet sympathisch, beinahe weich erscheinen. »Das ist gar nicht so schlimm … Siehst du?« Er zeigt es ihr erneut, und sein entblößter tätowierter Bizeps, so groß wie ein Steak, zuckt, während er einen imaginären Vorschlaghammer durch die Luft schwenkt. »Verstehst du, was ich meine?«

Lilly wendet ihren Blick etwas verlegen von seinem angespannten Arm ab. Jedes Mal wenn sie seine Muskeln sieht, verspürt sie einen kleinen Anflug von Schuldgefühlen. Obwohl sie schon so lange miteinander durch dieses Höllenloch gereist sind, das manche Einheimische »Die Wende« nennen, hat Lilly stets penibel darauf geachtet, nicht intim mit Josh zu werden. Am besten, sie würden die Beziehung platonisch halten, brüderlich, schwesterlich, beste Kumpels, aber nicht mehr. Am besten, wenn sie sich an die Tagesordnung hielten … insbesondere inmitten dieser Plage.

Aber das hält Lilly nicht davon ab, den großen Mann kokett von der Seite anzulächeln, wenn er sie seine »Freundin« oder »Kleines« nennt … oder wenn er sich nachts, während sie in ihren Schlafsack kriecht, darum bemüht, einen Blick von dem chinesischen Zeichen zu erhaschen, das sie als Tattoo über ihrem Hintern trägt. Spielt sie mit ihm? Manipuliert sie ihn etwa, dass er sie weiterhin beschützt? Die rhetorische Frage bleibt für Lilly Caul unbeantwortet.

Die Glut der Furcht glimmt schon immer in Lilly. Sie ist es, die langsam aber sicher sämtliche ethischen Gesichtspunkte sowie angemessenes soziales Verhalten stetig aushöhlt wie der berühmte Wassertropfen auf dem Stein. Es begann in der Highschool mit einem Magengeschwür, und während ihres abgebrochenen Studiums am Georgia Institute of Technology musste sie sogar Medikamente gegen ihre Angstzustände nehmen. Mittlerweile ist die Furcht ihr immerwährender Begleiter geworden. Sie vergiftet Lillys Schlaf, beeinflusst ihre Gedanken, macht sich in ihrem Herzen breit. Die Furcht bestimmt sie.

Sie greift so fest um den Stiel des Vorschlaghammers, dass die Venen in ihren Handgelenken zum Vorschein kommen.

»Das ist doch keine schwarze Magie, verdammt noch mal!«, bellt sie, hebt das schwere Werkzeug in die Höhe und haut den metallenen Pfahl voller Wut in den Boden. Sie schnappt sich einen neuen, geht zur gegenüberliegenden Ecke der Zeltplane und durchbohrt sie mit dem Metall, während sie wild, beinahe verrückt zuschlägt und mindestens so oft danebenhaut, wie sie trifft. Der Schweiß steht ihr auf der Stirn und im Nacken. Sie versucht es immer wieder, nimmt ihr Umfeld für einen Augenblick überhaupt nicht mehr wahr.

»Okay … So geht es natürlich auch«, bemerkt Josh sanft und stellt sich wieder auf die Beine. Sein markantes braunes Gesicht lächelt verschmitzt, als er das halbe Dutzend Pfähle sieht, die dazu dienen sollen, die Zeltplane auf dem Boden zu befestigen. Lilly würdigt ihn keiner Antwort.

Die Zombies, die sich noch immer unbemerkt durch die Wälder nördlich von ihnen vorarbeiten, sind jetzt keine fünf Minuten mehr vom Lager entfernt.

Kein Einziger der anderen Überlebenden – es sind immerhin beinahe hundert an der Zahl, die sich mehr oder weniger widerwillig hier zusammengerauft haben und versuchen, eine Flickwerkgemeinschaft zu gründen – ist sich des fatalen Nachteils dieses ländlichen Plätzchens bewusst. Des Ortes, den sie nun mal zu ihrer provisorischen Heimat erkoren haben.

Auf den ersten Blick scheint die Gegend ideal: Sie sind achtzig Kilometer südlich der Stadt mitten im Grünen – in einer Landschaft, die zu besseren Zeiten noch Millionen von Pfirsichen, Birnen und Äpfel produziert hat. Die Lichtung selbst erstreckt sich über ein natürliches Flussbecken, auf dessen ausgetrocknetem Boden dürre Fingerhirse wächst. Es ist so groß wie ein Fußballfeld und von den ehemaligen Besitzern brach liegen gelassen worden – ihnen haben wohl auch die benachbarten Obstplantagen gehört. Schotterwege erstrecken sich entlang der Grenzen, und neben den sich windenden Straßen stehen überwachsene Wände aus Kiefer und Eiche, Wälder, die sich bis in die Berge erstrecken.

Am nördlichen Rand der Wiese ragt die verbrannte Ruine eines großen Landsitzes in die Höhe. Seine schwarze Silhouette hebt sich wie ein versteinertes Skelett gegen den Himmel ab, ein Tornado hat die Fenster aus den Angeln gerissen. Während der letzten zwei Monate haben Feuer große Teile der Vorstädte und so gut wie alle Bauernhöfe südlich von Atlanta vernichtet.

Die ersten Sichtungen der lebenden Toten im August haben im gesamten Süden eine Panikwelle ausgelöst, so dass die bestehende Versorgungsinfrastruktur völlig überfordert wurde. Krankenhäuser waren anfangs überbelegt, ehe sie die Türen für immer schlossen und Feuerwehren landauf landab, machten dicht. Die Interstate 85 war mit Autowracks übersät. Die Menschen hatten aufgegeben, Tankstellen mithilfe ihrer batteriebetriebenen Radios ausfindig zu machen, und konzentrierten sich stattdessen aufs Plündern und Rauben, schlossen Bündnisse, damit sie ihr Gut besser verteidigen konnten.

Die Leute, die sich hier auf diesem verlassenen Platz zusammengefunden haben, teilen eine gemeinsame Leidensgeschichte von den einzelnen Tabakfeldern und den menschenleeren Einkaufsstraßen in Pike, Lamar und Meriwether. Sämtliche Altersklassen sind vertreten, unter ihnen auch über ein Dutzend Familien mit Kleinkindern. Auf ihrer Suche nach einem passenden Platz wurde der Konvoi aus kaum noch fahrtüchtigen Autowracks stetig größer … bis die Not sie dazu trieb, eine behelfsmäßige Zuflucht zu suchen und sich auszuruhen.

Jetzt haben sie sich über die zwei Morgen große Fläche verlassenen Lands ausgebreitet, und der Anblick erinnert an die Elendsviertel der Großen Depression. Einige hausen in ihren Autos, während andere ihre Zelte auf dem weicheren Gras aufgeschlagen haben. Ein paar wenige haben kurz nach dem Ankommen Notunterkünfte an den Rändern des Grundstücks errichtet. Die Gruppe besitzt kaum Gewehre oder Pistolen und noch weniger Munition. Gartenwerkzeuge, Sportgeräte, Küchenausstattung – alles Mitbringsel aus der Zivilisation – dienen jetzt als Waffen. Dutzende Überlebende hämmern Pfähle in den kalten, vernarbten Grund, arbeiten unablässig gegen eine unsichtbare Uhr und wetteifern darum, ihre zusammengebastelten Zufluchtsorte aufzubauen – ein jeder blind gegenüber der Gefahr, die sich von Norden her durch die Kiefern nähert.

Einer der Bewohner, ein schlaksiger Mann Mitte dreißig mit einem John-Deere-Käppi und einer Lederjacke, steht am Rand unter einer riesigen Zeltplane, die seine markanten Gesichtszüge verdeckt. Er überwacht eine Schar mürrischer Teenager und junger Erwachsener, die in der Mitte der Plane versammelt ist. »Jetzt aber los, Ladys! Gebt mal ein bisschen Gas!«, bellt er, und seine Stimme ertönt über dem metallenen Hämmern, das rings um ihn herum zu hören ist.

Die Teenager machen sich an einem großen Balken zu schaffen, der als Mittelmast für das große Zirkuszelt dienen soll. Sie haben es auf der Interstate 85 gefunden. Es hat in einem Graben neben einem umgestürzten Tieflader gelegen, auf dessen Kühler Überreste eines bunt gemalten Clowns zu sehen waren. Mit über hundert Meter Umfang schien dem John-Deere-Mann das ramponierte, nach Schimmel und Tieren stinkende Zelt ein idealer Versammlungsort, das auch groß genug war, um Vorräte darin verstauen zu können. Es war ein Ort, an dem man Besprechungen halten konnte, ein Ort, der ihnen zumindest einen Anschein von Zivilisation bewahrte.

»Dude … der wird das Gewicht nicht aushalten«, beschwert sich einer der Teenager, ein Drückeberger in einem Parker namens Scott Moon. Seine langen blonden Haare hängen ihm ins Gesicht, und sein Atem wird sofort in der Luft sichtbar, während er sich zusammen mit den tätowierten und gepiercten Goths aus seiner ehemaligen Highschool abrackert.

»Jetzt hört endlich auf zu meckern – der Stamm hält das schon aus«, grunzt der Mann mit dem Käppi. Er heißt Chad Bingham und ist Vater von vier Mädchen: eine siebenjährige Tochter, neunjährige Zwillinge und eine Teenagerin. Chad ist ein Disziplinfanatiker und unglücklich mit einer Frau aus Valdosta verheiratet. Genau wie sein Vater auch. Der allerdings hatte ausschließlich Jungen und musste sich nicht mit dem geballten Unsinn abmühen, den Frauen ständig anstellen. Außerdem hatte Chads Vater sich nie mit verwesenden Eiterbeulen verfaulenden Fleisches beschäftigen müssen, die sich auf Lebende stürzen. Jetzt ist es an Chad Bingham, die Sache in die Hand zu nehmen, die Rolle des Alphatieres zu erfüllen … Denn sein Vater hatte schon immer gesagt: Irgendjemand muss es ja tun! Er starrt finster auf die Schar in der Zeltmitte: »Jetzt nicht wackeln!«

»Höher kriegen wir ihn nicht«, presste einer der Jungen durch die zusammengebissenen Zähne.

»Hoch, höher, high«, witzelt Scott Moon und unterdrückt ein Kichern.

»Schön ruhig, Jungs!«, befiehlt Chad.

»Was?«

»Ich habe gesagt, dass ihr nicht wackeln dürft!« Chad geht zu ihnen und steckt eine Kurbel in das Loch im Balken. Die Seiten der riesigen Plane flattern und schlagen heftig im Wind. Eine weitere Horde Teenager tut ihr Bestes, sie mithilfe von kleineren Trägern zu stabilisieren.

Das Zelt nimmt langsam feste Formen an, und Chad starrt aus einem großen Spalt auf die Lichtung. Er lässt den Blick über die Wiese wandern, vorbei an den Autos mit geöffneten Motorhauben, vorbei an den Müttern mit ihren Kindern, die einige wenige Beeren und sonstige Lebensmittel aus irgendwelchen Verkaufsautomaten aufteilen, vorbei an einem halben Dutzend Trucks, die vollgeladen sind mit sämtlichen Habseligkeiten.

Dann kommt ihm der große schwarze Typ in dreißig Metern Entfernung ins Blickfeld, der in der nördlichen Ecke des Grundstücks vor Lilly Caul steht – wie ein gigantischer Türsteher vor einem Nachtclub. Chad kennt lediglich Lillys Namen, aber das war es auch schon. Außer dass sie eine »Tussenfreundin von Megan« ist, weiß er nichts über das Mädchen. Von dem großen Typen ganz zu schweigen. Chad und der Typ waren die letzten Wochen zwar zusammen im Konvoi gereist, aber er kann sich trotzdem nicht an seinen Namen erinnern. Wie hieß er noch mal, Jim? John? Jack? Eigentlich kennt Chad keinen Einzigen von allen diesen Leuten hier. Er weiß nur, dass sie verzweifelt und verängstigt sind und sich nach Ordnung sehnen.

Chad und der Schwarze haben einander die ganze Zeit, seitdem sie im Konvoi waren, immer wieder angestarrt, taxiert, Kräfte gemessen, ohne dass es gekracht hätte. Sie haben zwar kein Wort miteinander geredet, aber Chad spürt, dass der Typ ihm nicht viel zutraut. Der Riese würde ihn in einem Zweikampf leicht besiegen, aber Chad hat keinerlei Bedürfnis, es so weit kommen zu lassen. Eine Kugel Kaliber .38 fragt nicht erst, wie groß der Widersacher ist. Und genau eine solche Kugel steckt, wie der Zufall es so will, in einem Modell 52 von Smith & Wesson in Chads breitem braunem Ledergürtel.

Jetzt aber erwidert der schwarze Mann seinen Blick, und Chad sieht eine unerwartete Anerkennung, ja, Bestätigung in den Augen des Riesen. Lilly kniet noch immer vor ihm und haut wutentbrannt auf die stählernen Pfähle ein, aber jetzt macht sich etwas Dunkles, Beunruhigendes in den Augen des Giganten breit. Für Chad kommt die Erkenntnis schnell, wie Strom in einem sich schließenden Stromkreis.

Später werden die beiden Männer unabhängig voneinander wahrscheinlich sagen, dass sie zu diesem Zeitpunkt – zusammen mit dem Rest der Leute – zwei sehr wichtige Gesichtspunkte unbeachtet gelassen haben: erstens den Lärm, den das Aufbauen des Zelts verursacht hat und der die Untoten seit Stunden angelockt haben muss und zweitens, dass der Zeltplatz einen einzigen, aber dafür umso gravierenderen Nachteil besitzt.

Im Nachhinein werden die beiden Männer insgeheim und mit viel Verdruss einsehen, dass die natürliche Barriere des angrenzenden Waldes, der sich bis zum Gipfel des Hügels erstreckt, sämtliche Geräusche verschluckt.

Verdammt, eine ganze Blaskapelle hätte über den Hügel kommen können, und niemand hätte es bemerkt!

Für ein paar Minuten bleibt Lilly Caul in völliger Unwissenheit, kriegt den Angriff überhaupt nicht mit, obwohl sich die Geschehnisse um sie herum beinahe überschlagen. Das Gehämmer und Gerede macht vereinzelten Schreien von Kindern Platz, aber Lilly haut weiterhin Pfähle in den Boden, glaubt, das Brüllen der Kleinen komme vom Spielen – genau bis zu dem Augenblick, als Josh sie im Nacken packt.

»Was …« Lilly dreht sich schlagartig um und starrt den großen Mann mit fragenden Augen an.

»Lilly, wir müssen …«

Josh schafft es nicht, den Satz zu Ende zu sprechen, weil eine dunkle Gestalt keine fünf Meter vor ihm aus dem Wald kommt. Josh hat keine Zeit mehr, um zu flüchten, keine Zeit mehr, Lilly zu retten, keine Zeit mehr, um etwas anderes zu machen, als sich den Vorschlaghammer in Lillys Händen zu schnappen und sie hinter sich zu schubsen.

Lilly fällt und rollt sich instinktiv auf dem Boden ab. Sie orientiert sich, rappelt sich wieder auf die Beine, und will schon laut aufschreien, kriegt aber vor Schock den Mund nicht auf.

Dem ersten Untoten, der aus dem Wald kommt – ein großer, käsiger Zombie in einem verdreckten Krankenhauskittel, dem eine halbe Schulter fehlt, aus der Sehnen wie Würmer hängen – folgen nämlich zwei weitere: eine Frau und ein Mann, die beide klaffende Löcher als Münder haben. Über ihre blutlosen Lippen quillt dunkle Flüssigkeit, und ihre schwarzen Pupillen starren glasig vor sich hin.

Die drei stolpern mit ihrem unverkennbaren spasmodischen Gang und schnappenden Kiefern vorwärts. Ihre Lippen lösen sich von ihren schwarzen Zähnen wie Piranhas.

In den zwanzig Sekunden, die sie benötigen, um Josh zu umzingeln, geschieht ein rapider und dramatischer Wandel im Zeltlager. Die Männer bewaffnen sich mit allem, das in ihrer Reichweite herumsteht, sei es mit Nägeln versehene Keulen, Werkzeuge oder Feuerwaffen wie Pistolen oder Gewehre. Einige Frauen, die mutigeren, schnappen sich Kanthölzer, Heu- und Mistgabeln oder rostige Äxte. Eltern lesen ihre Kinder auf und verstauen sie in Autos oder Trucks. Kofferräume und Motorhauben werden geschlossen, um den Zombies so wenig Angriffsfläche wie möglich zu geben.

Merkwürdigerweise verstummen die wenigen Schreie rasch – hauptsächlich von Kindern und ein paar alten Frauen –, um der unheimlichen Stille eines Drillteams oder einer provisorischen Miliz zu weichen. Innerhalb dieser zwanzig Sekunden verändern sich die Geräusche der allgemeinen Überraschung rasch zu denen der Verteidigung. Jetzt werden Ekel und Wut benutzt, um den Rausch der kontrollierten Gewalt heraufzubeschwören. Das ist nicht das erste Mal, dass die Menschen hier so etwas durchmachen. Es gibt offensichtlich eine Lernkurve. Einige der bewaffneten Männer breiten sich aus, eilen an die Ränder ihres Zeltplatzes, schwingen Vorschlaghämmer durch die Luft, laden in aller Ruhe ihre Gewehre, heben die Läufe ihrer Pistolen, egal, ob es sich um ein kostbares Familienerbstück oder irgendein rostiges altes Schießeisen handelt. Der erste Schuss kommt aus einer Ruger Kaliber .22 – nicht gerade eine Waffe, die viel Schaden anrichtet, dafür aber umso präziser und leichter zu benutzen ist. Die Kugel zerfetzt den Schädel eines Zombies in circa dreißig Metern Entfernung.

Der wandelnde Leichnam der Frau schafft es kaum aus dem Wald, ehe er auf dem Boden in einer Lache öliger Gehirnmasse und -flüssigkeit zusammensackt, die in dicken Rinnsalen aus ihr herausfließen. Dieser Kill findet genau siebzehn Sekunden nach den ersten Anzeichen der Attacke statt. Nach bereits zwanzig Sekunden häufen sich die Geschehnisse zusehends.

An der nördlichen Grenze der Lichtung rafft Lilly Caul sich auf die Beine, bewegt sich langsam wie eine Schlafwandlerin, deren Uhrwerk aufgezogen wird. Ihr Instinkt nimmt von ihr Besitz, und beinahe unfreiwillig lässt sie Josh hinter sich, der bereits von drei Leichen umzingelt ist. In den Händen hält er einen Vorschlaghammer, hat aber keine Feuerwaffe. Stattdessen warten drei verwesende Mäuler mit schwarzen Zähnen auf ihn, die ihm an die Kehle wollen.

Er dreht sich zum nächsten Zombie, während sich der Rest der Bewohner über den Zeltplatz verstreut. Josh holt aus und rammt die scharfe Spitze des Hammers in die Schläfe des Typen mit dem Krankenhauskittel. Das Geräusch des brechenden Schädels erinnert an das Krachen einer großen Eiswürfelschale. Der Inhalt seines verrottenden Gehirns schießt aus dem Kopf, tritt mit einem Zischen aus dem unter Druck stehenden Knochen, und der ehemalige Patient sackt in sich zusammen.

Die Spitze bleibt stecken, und der Zombie reißt den Hammer aus Joshs riesigen Händen.

Gleichzeitig breiten sich weitere Überlebende überall auf der Lichtung aus. Am anderen Ende zückt Chad seine Smith & Wesson und trifft einen spindeldürren alten Untoten mit nur einem halbem Kiefer genau in die Augenhöhle. Der tote Greis wirbelt inmitten einer Fontäne ranziger Brühe umher, ehe er zu Boden geht. Hinter der Reihe Autos ragt eine Zeltstange aus dem Maul einer Frau und fixiert sie in einer Eiche. Am östlichen Ende des Platzes teilt eine Axt einen verfaulenden Schädel, als ob es sich um einen überreifen Granatapfel handelt. Keine zwanzig Meter entfernt von Josh hallt ein Schuss durch die Luft, der erst etwas Blattwerk pulverisiert, ehe er die gesamte obere Hälfte eines verwesenden Anzugträgers in eine blutige Wolke verwandelt.

Lilly Caul scheut das Gemetzel, schleicht sich in Sicherheit, weg von dem umzingelten Josh. Furcht ergreift sie und sticht sie wie Nadeln in die Haut. Ihr stockt der Atem, und sie kann kaum noch denken. Sie sieht den großen,schwarzen Mann auf die Knie gehen, verzweifelt nach dem Vorschlaghammer greifend, während die beiden anderen Untoten spinnenartig über die auf dem Boden gesteckte Zeltplane auf ihn zu stolpern. Ein zweiter Hammer liegt auf dem Gras wenige Zentimeter außerhalb seiner Reichweite.

Lilly dreht sich um und beginnt zu laufen.

Sie braucht keine Minute, um von der Reihe der äußeren Zelte bis zur Mitte des Lagers zu laufen, wo zwei Dutzend Kampfunwillige oder -unfähige zwischen Kisten und Vorräten unter dem halb aufgebauten Zirkuszelt kauern. Die ersten Motoren springen an, und die Wagen reihen sich jetzt in einer Wolke aus Kohlenmonoxid vor der zusammengedrängten Schar Zombies auf. Bewaffnete Männer auf den Ladeflächen schützen die Frauen und Kinder, als Lilly hinter einer großen Truhe in Deckung geht. Ihre Lungen zittern, sie ringt nach Luft, Gänsehaut bedeckt ihren ganzen Körper.

Während der gesamten Attacke kauert sie auf dem Boden, hat die Hände über die Ohren gestülpt. Sie kann Josh bei der Waldgrenze nicht sehen, der sich jetzt endlich den Stil des Vorschlaghammers geschnappt und im letzten Augenblick aus dem Kadaver gerissen hat, um ihn in Richtung des nächsten Zombies zu schwingen. Sie weiß nicht, dass das stumpfe Ende des Hammerkopfs auf den Unterkiefer des Untoten trifft und aufgrund der unglaublichen Gewalt des Schlages den gesamten verrottenden Kopf pulverisiert. Und Lilly verpasst auch den letzten Teil des Kampfes, wie die Frau beinahe ihre schwarzen Schneidezähne in Joshs Ferse versenkt, ehe sie eine Schaufel im Hinterkopf trifft. Mehrere Männer haben sich gerade noch rechtzeitig zu Josh durchgekämpft, um den letzten Zombie zu eliminieren, und Josh rollt beiseite, unversehrt, aber zitternd vor Aufregung wegen des nur um Haaresbreite entgangenen Endes als Untoter.

Der gesamte Angriff – mittlerweile unter Kontrolle – hat weniger als hundertachtzig Sekunden gedauert.

Später zählen Chad und seine weiteren Alphatier-Kumpane vierundzwanzig Untote, die sie in das ausgetrocknete Flussbett etwas südlich vom Zeltplatz zerren. Das ist eine durchaus erträgliche Anzahl Angreifer … zumindest bis jetzt.

»Verdammt, Lilly. Warum schluckst du es nicht einfach runter und entschuldigst dich bei dem Mann?« Die junge Frau namens Megan sitzt auf einer Decke vor dem Zirkuszelt und starrt auf das Frühstück, von dem Lilly noch keinen Bissen genommen hat.

Die Sonne steht schon im blassen, kalten, klaren Himmel – ein weiterer Tag in der Zeltstadt –, und Lilly hockt vor einem ramponierten Campingkocher und nippt an ihrem Papierbecher voll Kaffee. Die geronnenen Überreste gefriergetrockneter Eier liegen in der Bratpfanne, während Lilly versucht, Schuldgefühle und Scham des vergangenen Tages nach einer schlaflosen Nacht abzuschütteln. Diese Welt lässt weder den Erschöpften noch den Feigen Zeit zum Verschnaufen.

Rund um das große, zerfledderte Zirkuszelt – mittlerweile fertig aufgebaut – wuseln die Überlebenden. Es kommt einem beinahe so vor, als ob die Attacke des Vortags nie stattgefunden hätte. Man trägt Campingstühle und -tische durch die breite Öffnung, die früher wahrscheinlich mal als Eingang für Elefanten oder Feuerwagen für Clowns gedient haben dürfte, in das große Zelt. Die Außenwände flattern im sich ständig drehenden Wind. Die Bewohner sind beschäftigt, weitere Unterschlupfmöglichkeiten im ganzen Camp zu errichten. Väter sammeln Feuerholz, überprüfen Vorräte an Wasser, Munition, Waffen und Konserven, während Mütter auf die Kinder aufpassen und sich um Decken, Mäntel und Medizin kümmern.

Bei genauerem Hinsehen würde ein geschulter Beobachter eine nur dünn verschleierte Unruhe in jeder Bewegung erkennen. Nur eines bleibt unklar: Welches stellt die größte Bedrohung dar – die Zombies oder der drohende Winter?

»Ich weiß immer noch nicht, was ich sagen soll«, murmelt Lilly endlich und nippt erneut an ihrem lauwarmen Kaffee. Ihre Hände zittern nach wie vor. Seit der Attacke sind achtzehn Stunden vergangen, aber Lilly verspürt unvermindert die Scham, vermeidet jeden Kontakt mit Josh, ist davon überzeugt, dass er sie nun hasst, weil sie ihn einfach so dem sicheren Tod überlassen hat. Josh hat schon mehrere Male versucht, ein paar Worte mit ihr zu reden, aber es war ihr einfach zu viel gewesen, und sie hat ihn stets abblitzen lassen, ist ihm ausgewichen und hat ihm erzählt, dass es ihr nicht gut gehe.

»Was gibt es da schon zu sagen?« Megan sucht in ihrer Jeansjacke nach der Haschpfeife. Dann krümelt sie ein kleines Stückchen Gras hinein und zündet es mit einem Feuerzeug an, ehe sie tief daran zieht. Die junge Frau in ihren späten Zwanzigern mit olivfarbener Haut und mit hennagefärbten Locken, die ihr schmales, durchtriebenes Gesicht einrahmen, bläst den grünen Rauch aus und hustet. »Schau dir doch nur den Typen an! Der ist riesig!«

»Und was zum Teufel soll das heißen?«

Megan grinst. »Der sieht so aus, als ob er auf sich selbst aufpassen kann. Nicht mehr, nicht weniger.«

»Das hat doch damit nichts zu tun.«

»Schläfst du mit ihm?«

»Was?« Lilly starrt ihre Freundin entgeistert an. »Was soll das denn?«

»Ist doch eine einfache Frage.«

Lilly schüttelt den Kopf und stöhnt laut auf. »Eine Frage, die ich nicht mal einer Antwort würdige …«

»Nein, oder? Ach, du gutes, kleines, braves Ding. Gut bis zum Letzten.«

»Hörst du jetzt endlich damit auf?«

»Aber warum denn nur?« Megans Lächeln verzieht sich zu einem Grinsen. »Warum hast du so ein Exemplar noch nicht bestiegen? Ich meine, worauf wartest du noch? Dieser Körper … Der ist doch reif zum Pflücken …«

»Jetzt hör endlich auf damit!«, fährt Lilly ihre Freundin wütend an, so dass ihr ein scharfer Schmerz durch den Kopf schießt. Obwohl sie das Herz auf der Zunge trägt und ihre Stimme zittert, ist Lilly überrascht von der Lautstärke ihres Ausrufs. »Ich bin nicht wie du … okay? Ich fliege nicht von einem zum anderen. Verdammt, Meg. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Mit wem teilst du gerade dein Bett?«

Megan wirft ihrer Freundin einen Blick zu, hustet und lädt ihre Pfeife erneut. »Weißt du was?«, fragt Megan und reicht Lilly das brennende Gras. »Warum ziehst du nicht mal daran, um ein bisschen runterzukommen, ein bisschen zu chillen?«

»Nein, danke.«

»Aber das ist gute Medizin für dich. Das lässt den Stock in deinem Arsch verschwinden.«

Lilly reibt sich die Augen und schüttelt den Kopf. »Du bist vielleicht ein Miststück, Meg.«

Megan zieht erneut und bläst dann den Rauch in die Luft. »Lieber ein Miststück als ein Stück Scheiße.«

Lilly sagt nichts, schüttelt nur weiter den Kopf. Die traurige Wahrheit ist, dass Lilly sich manchmal gar nicht so sicher ist, ob genau das auf Megan Lafferty zutrifft – ist sie ein Stück Scheiße? Die beiden kennen sich seit dem letzten Jahr an der Sprayberry Highschool in Marietta. Damals waren sie untrennbar gewesen, hatten alles von Hausaufgaben über Drogen bis hin zu Freunden geteilt. Aber dann begann Lilly, die Karriereleiter zu erklimmen, verbrachte zwei Jahre des Fegefeuers am Massey College of Business in Atlanta, ehe sie zum Georgia Institute of Technology wechselte, um ihr A.-Studium zu beginnen, das sie nie abgeschlossen hat. Sie hatte es in der Modebranche zu etwas bringen wollen, wollte ein eigenes Geschäft aufmachen, aber für ihr erstes Interview war sie nicht weiter als bis zur Rezeption von Mychael Knight Fashions gekommen – es ging um ein hoch begehrtes Praktikum –, ehe sie gekniffen hatte. Ihr alter Wegbegleiter – die Furcht – war wieder einmal aufgetaucht, um ihre Pläne zu durchkreuzen.

Es war die Furcht gewesen, die sie aus der eindrucksvollen Rezeption hatte fliehen lassen, um nach Hause nach Marietta zurückzukehren. So konnte sie ihr Luderleben mit Megan weiterführen, Gras rauchen, auf Sofas rumgammeln und Wiederholungen von Project Runaway im Fernsehen schauen.

Aber während der letzten Jahre hat sich etwas in ihrer Beziehung geändert, etwas Fundamentales. Lilly spürte es tief im Inneren, es war wie eine Sprachbarriere. Megan besaß keinerlei Ehrgeiz, keinen Willen, keine Ausrichtung, und es kratzte sie nicht die Bohne. Lilly aber hegte immer noch Träume – hoffnungslose vielleicht, aber trotzdem Träume. Insgeheim wollte sie nach New York oder eine Webseite aufbauen oder zurück zur Rezeption von Mychael Knight und sagen: »Huch, tut mir leid. Ich musste nur mal kurz eineinhalb Jahre Luft schnappen …«

Lillys Vater – ein pensionierter Mathelehrer und Witwer namens Everett Ray Caul – hatte seine Tochter in all ihren Vorhaben stets unterstützt. Everett war ein liebenswürdiger, rücksichtsvoller Mann, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, seine einzige Tochter nicht zu streng zu erziehen, nachdem seine Frau Mitte der Neunzigerjahre langsam und qualvoll an Brustkrebs gestorben war. Er wusste, dass sie mehr vom Leben wollte, war sich aber auch bewusst, dass sie Liebe brauchte, eine Familie, ein Zuhause. Und Everett war alles, was sie hatte. Und genau das war es, was die letzten paar Monate für Lilly zur Hölle gemacht hat.

Der erste Ausbruch der Untoten hatte das nördliche Cobb County hart getroffen. Sie stammten aus den Arbeitervierteln, den Industrieparks nördlich von den Wäldern von Kennesaw, und die Beißer unterwanderten die Bevölkerung wie bösartige Krebszellen. Everett entschied sich, Lilly zu nehmen und ihre Siebensachen zu packen, um sich mit dem klapprigen VW aus dem Staub zu machen. Sie waren bis zur US 41 gekommen, ehe die Wracks auf den Straßen ihr Fortkommen behinderten. Eineinhalb Kilometer südlich stießen sie auf einen Stadtbus, der die Gegend nach Überlebenden abklapperte und hatten es beinahe an Bord geschafft. Bis zu diesem Tag verfolgt Lilly das Bild, wie ihr Vater sie trotz der Scharen sich nähernder Zombies durch die Tür geschubst hat.

Der alte Mann hatte ihr das Leben gerettet. Sobald sie in Sicherheit war, schloss er die Tür hinter ihr und wurde dann von drei wandelnden Leichen zu Boden gerissen. Sein Blut spritzte gegen die geschlossene Tür, noch ehe der Busfahrer Gas geben konnte. Lilly schrie sich den Hals wund, bis ihre Stimmbänder nicht mehr konnten. Danach wurde sie ruhig, ganz ruhig, richtiggehend katatonisch, rollte sich auf einer Bank zusammen und starrte den ganzen Weg nach Atlanta auf die mit Blut besudelte Tür.

Es grenzte an ein kleines Wunder, dass Lilly Megan gefunden hatte. Zu diesem Zeitpunkt des Ausbruchs konnte man noch per Handy telefonieren, und sie verabredete sich mit ihrer Freundin am Flughafen von Heartsfield. Die beiden Frauen machten sich per pedes auf, trampten gen Süden, übernachteten in verlassenen Häusern. Ihr Dasein fristete sie damit zu überleben. Die Spannung zwischen den beiden wuchs zusehends. Eine jede verarbeitete den erlebten Terror und Verlust auf ihre Weise. Lilly zog sich zurück, Megan nahm den anderen Weg, rauchte die ganze Zeit Gras, redete unablässig und hängte sich an jeden Überlebenden, der ihren Weg kreuzte.

Fünfzig Kilometer südwestlich von Heartsfield schlossen sie sich einer Karawane von Überlebenden an – drei Familien aus Lawrenceville, die in zwei Mini-Vans unterwegs waren. Megan überzeugte Lilly davon, dass man zu mehreren sichererer sei, und Lilly fügte sich, zumindest für eine Weile. Während der folgenden Wochen redete sie nicht viel, tauschte sich nicht aus, während sie durch den Obstgürtel Atlantas reisten, aber Megan begann schon bald, sich für einen der Männer zu interessieren. Er hieß Chad, hatte eine knallharte Art an sich, immer Überreste von Schnupftabak über der Lippe und die drahtigen Arme voller Tattoos. Lilly war entsetzt, als ihre Freundin inmitten dieses wachen Albtraums zu flirten anfing, und es dauerte nicht lange, ehe Megan und Chad sich zusammen verkrochen, um »sich etwas Erleichterung zu verschaffen«. Die Kluft, die Lilly und Megan voneinander trennte, wurde immer tiefer.

Es passierte ungefähr zur gleichen Zeit, dass Josh Lee Hamilton in Erscheinung trat. Eines Tages, es war gegen Sonnenuntergang, wurde die Karawane von einer Horde Untoter in einem Kmart-Parkplatz umzingelt, und der kolossale Afroamerikaner tauchte aus dem Schatten der Laderampen auf, um sie zu befreien. Er kam wie ein Gladiator auf sie zu, schwang zwei Hacken durch die Luft, an denen noch die Preisschilder hingen. Im Handumdrehen erledigte er ein halbes Dutzend Zombies, und die Mitglieder der Karawane verdankten ihm ihr Leben. Dann führte er sie in das Geschäft und zeigte ihnen ein paar brandneue Gewehre und die Abteilung mit der Campingausrüstung.

Josh besaß ein Motorrad, und nachdem er ihnen mit dem Aufladen von Proviant und Gütern geholfen hatte, entschied er sich, bei ihnen zu bleiben, und fuhr neben der Karawane her, die langsam durch die Landschaft in Richtung der verlassenen Obsthainen von Meriwether County rollte.

Lilly bereute den Tag, an dem sie sich entschied, als Sozius auf der großen Suzuki mitzufahren. War ihre Anhänglichkeit an den großen Mann lediglich eine Projektion ihrer Trauer? Schließlich hatte sie erst vor Kurzem ihren Vater verloren. Oder handelte es sich vielleicht um einen verzweifelten Manipulationsversuch inmitten dieses nicht enden wollenden Horrors? Ist sie vielleicht genauso billig und durchsichtig wie Megans sexuelle Freizügigkeit?

Lilly überlegt, ob ihre Feigheit – mit der sie Josh auf dem Schlachtfeld gestern im Stich gelassen hat – Teil einer dunklen, unbewussten, selbsterfüllenden Prophezeiung ist.

»Niemand hat gesagt, dass du ein Stück Scheiße bist, Megan«, verkündet sie schließlich. Ihre Stimme klingt nicht besonders überzeugend.

»Rede lieber nicht weiter.« Megan klopft verärgert ihre Pfeife am Ofen aus und rappelt sich auf die Beine. »Du hast auch so schon genug gesagt.«

Lilly folgt ihrem Beispiel und steht ebenfalls auf. Sie hat sich längst an die plötzlichen Stimmungsschwankungen ihrer Freundin gewöhnt. »Hast du etwa ein Problem?«

»Du … Du bist mein Problem.«

»Was zum Teufel soll denn das jetzt?«

»Vergiss es, das ist mir jetzt alles zu viel«, antwortet Megan. Die Trübseligkeit in ihrer Stimme wird vom Marihuana-Rausch übertönt. »Ich wünsche dir viel Glück, Girlie-Girl … Du wirst es brauchen.«

Damit verschwindet sie hinter einer Reihe Autos am östlichen Rand des Zeltplatzes.

Lilly sieht ihr nach. Es sieht so aus, als ob Megan in einen kleinen Wohnwagen voller Kartons flüchtet. Die anderen Überlebenden scheinen den Streit der beiden kaum wahrzunehmen. Einige drehen den Kopf, andere flüstern einander zu, aber die meisten gehen weiter ihrer Beschäftigung nach, sammeln und organisieren Proviant und Vorräte – ihr nüchterner Gesichtsausdruck geprägt von nervöser Anspannung. Der Wind trägt den Geruch von Metall und Eisregen mit sich – die Anzeichen einer drohenden Kaltfront.

Lilly lässt den Blick über die Lichtung streifen und ist für einen Augenblick von der regen Betriebsamkeit in den Bann gezogen. Es kommt ihr wie ein Flohmarkt vor, auf dem es von Verkäufern und Käufern nur so wimmelt. Die Leute tauschen Waren, stapeln Brennholz und plappern schier unentwegt miteinander. Am Rande der Lichtung stehen mindestens zwanzig kleinere Zelte. Hie und da sind Wäscheleinen zwischen Bäumen gespannt, an denen die mit Blut bespritzten Kleider der Untoten hängen. Nichts wird vergeudet, insbesondere nicht in Zeiten des nahenden Winters. Lilly sieht Kinder neben einem Pritschenwagen seilspringen; einige spielen Fußball. In einem Erdloch brennt ein Feuer, und der Rauch zieht über die Dächer der geparkten Autos. Der Geruch von gebratenem Speck und gegrilltem Fleisch liegt in der Luft – Düfte, die einen eher an faule Sommertage, Parkplatzpartys, Sportveranstaltungen oder Familienfeste erinnern mögen.

Eine schwarze Flut von Entsetzen ergreift von Lilly Besitz, als sie über den geschäftigen Platz schaut. Sie sieht Kinder spielen … Eltern, die ihr Bestes tun, um alles am Laufen zu halten … Allesamt Zombie-Futter … Plötzlich verspürt Lilly etwas wie eine Erkenntnis … Einen Stoß zurück in die Realität.

Sie weiß, dass jeder hier dem Tod geweiht ist. Dieser fantastische Plan, eine Zeltstadt in Georgia zu bauen, ist zum Scheitern verurteilt.

Zwei

Am nächsten Tag, unter zinnfarbenem Himmel, spielt Lilly mit den Bingham-Mädchen vor dem Zelt von Chad und Donna Bingham, als schwach hallendes Poltern und Rumpeln über den Baumwipfeln zu ihnen dringt. Ein Großteil der Überlebenden erstarrt, als sie die Geräusche hören. Sie recken die Hälse in die Richtung, aus welcher der Lärm immer näher kommt. Dann ist ihnen klar, worum es sich handeln muss: Es ist ein Motor.

Niemand hat eine Ahnung, wer es sein könnte. Gerüchte von Dieben machen die Runde, es soll richtige Banden geben, die bewaffnet bis an die Zähne anderen Überlebenden alles klauen bis aufs letzte Hemd. Die Siedler haben immer ein paar Autos als Späher ausgeschickt, man kann ja schließlich nie wissen.

Lilly schaut vom Hickelkasten auf – die Kinder haben die Quadrate mit einem Stock in den roten Lehmboden gekratzt –, und die Bingham-Mädchen erstarren mitten im Hüpfen. Die Älteste, Sarah, wirft einen Blick auf die Straße. Das dünne, jungenhafte Mädchen mit den neugierigen, großen blauen Augen ist fünfzehn Jahre alt und die Anführerin der vier Bingham-Mädchen. Mit leiser Stimme haucht sie: »Ist das etwa …«

»Mach dir keine Sorgen«, beruhigt Lilly sie. »Ich bin mir sicher, dass das einer von uns ist.«

Die drei jüngeren Mädchen strecken die Hälse empor, suchen nach ihrer Mutter.

Aber Donna Bingham ist nirgends zu sehen. Sie wäscht Kleider in einer verzinkten Tonne, die hinter dem großen Familienzelt steht. Chad Bingham hat es bereits vor vier Tagen sorgsam aufgestellt und mit Metallliegen, einer Reihe Kühlboxen, Abluftkaminen und einem batteriebetriebenen DVD-Spieler mit einer Reihe von Kinder-DVDs wie Die kleine Meerjungfrau oder Toy Story 2 ausgestattet. Plötzlich ertönen Schritte – es ist Donna Bingham, die jetzt um das Zelt kommt. Lilly ist bereits damit beschäftigt, die Kinder um sich zu scharen.

»Sarah, hol Ruthie«, bittet Lilly die Älteste in ruhigem, aber bestimmtem Ton. Das Motorgeräusch kommt immer näher, und eine dunkle Wolke von Abgasen taucht über dem Wald auf. Lilly gesellt sich rasch zu den eineiigen Zwillingen. Die neunjährigen Mary und Lydia haben die gleichen Zöpfe, tragen sogar dieselben Jacken. Lilly treibt sie zum Zelteingang, während Sarah die siebenjährige Ruthie in die Arme nimmt – ein niedliches, kleines Ding mit Shirley-Temple-Locken, die über den Kragen ihrer winzigen Skijacke fallen.

Donna Bingham erscheint im Blickfeld, als Lilly die Zwillinge ins Zelt führt. »Was ist denn los?«, will die Mutter der Kinder wissen. Sie hat ein blasses, farbloses Gesicht und erweckt den Eindruck, als ob bereits ein Windstoß reichen würde, um sie umzuhauen. »Wer ist es? Eine Bande? Ein Fremder?«

»Nichts Schlimmes«, versucht Lilly sie zu beruhigen und hält den Eingang zum Zelt offen, so dass die vier Mädchen ins Dunkle huschen können. Während der fünf Tage, seitdem sie sich hier niedergelassen haben, ist Lilly zur Babysitterin geworden, betreut diese oder jene Gruppe Kinder, während die Erwachsenen sich um Brennholz oder Proviant kümmern oder nur etwas Zeit allein haben wollen. Sie freut sich über die Ablenkung, die ihr diese Tätigkeit bietet – insbesondere jetzt, da Babysitten bedeutet, dass sie jeglichen Kontakt mit Josh Lee Hamilton vermeiden kann. »Bleib einfach im Zelt mit den Kindern, bis wir wissen, mit wem wir es zu tun haben.«

Donna Bingham schließt die Zeltplane dankbar hinter sich und ihren Töchtern.

Lilly dreht sich rasch zur Straße um und sieht einen ihr bekannten Kühler von einem Mähdrescher mit fünfzehn Gängen, der sich plötzlich aus dem Dunst erhebt und durch den Nebel immer näher kommt. Sie stöhnt erleichtert auf. Trotz ihrer angegriffenen Nerven kann sie sich ein Lächeln nicht verkneifen und macht sich zur westlichen Grenze des Zeltplatzes auf, die als Ladeplatz dient. Der verrostete Mähdrescher prescht über das Gras und hält dann plötzlich, so dass die drei Teenager, die hinten aufsitzen, mitsamt den behelfsmäßig festgemachten Kisten nach vorne gegen das mitgenommene Fahrerhäuschen rutschen.

»Lilly-Lili Marleen!«, ruft der Fahrer, als Lilly vor ihm erscheint. Bob Stookey umklammert mit seinen großen, schmierigen Händen – die Hände eines Arbeiters – das Steuerrad.

»Und was steht heute auf dem Speisemenü, Bob?«, fragt Lilly mit einem müden Lächeln. »Mehr Kekse?«

»Lass mich überlegen … Heute gibt es ein Gourmet-Drei-Gänge-Menu, kleine Schwester.« Bob neigt den tief zerfurchten Kopf zu den drei Jugendlichen hinten auf dem Mähdrescher. »Haben einen verlassenen Laden gefunden. Lediglich zwei oder drei Zombies, die uns das Leben schwermachen wollten … Sind rein und raus wie Jäger auf der Pirsch.«

»Dann fang mal an zu erzählen.«

»Lass mich überlegen …« Bob legt den Leerlauf ein und schaltet dann den Motor aus. Mit einer Hautfarbe wie gebeiztes Kuhleder und rot umrandeten Augen scheint Bob Stookey einer der letzten Menschen der neuen Südstaaten zu sein, die noch Pomade benutzen, um ihre Haare aus ihrem wettergegerbten Gesicht zu kämmen. »Es gibt Holz, Schlafsäcke, Werkzeuge, Obst in Dosen, Laternen, Müsli, wetterfeste Radios, Schaufeln, Holzkohle – und was noch? Ach ja, einen Haufen Töpfe und Pfannen, ein paar Tomatenpflanzen – sogar mit der einen oder anderen halbreifen Tomate dran –, ein paar Flaschen Butan, fünfzig Liter Milch, die erst vor zwei Wochen abgelaufen ist, Seife, Brennpaste, Waschseife, Schokoladenriegel, Toilettenpapier, ein paar Terrakotta-Igel, in denen Kresse wächst, ein Buch über Bio-Landwirtschaft, einen singenden Fisch für mein Zelt und Weihnachtsmänner und Osterhasen im Doppelpack.«

ENDE DER LESEPROBE