5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

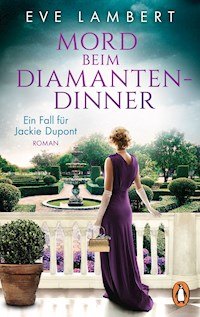

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Jackie-Dupont-Reihe

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Edle Palazzi, funkelnde Juwelen und ein Mord ohne Leiche: Glamour-Detektivin Jackie Dupont ermittelt im Venedig der Zwanzigerjahre

Venedig im Sommer 1921. Der attraktive Adlige Christopher restauriert in einer berühmten Kirche ein Gemälde von unschätzbarem Wert. Doch seine Arbeit wird jäh unterbrochen, als Jackie Dupont auftaucht: Die Privatdetektivin mit Vorliebe für edlen Diamantschmuck und ungewöhnliche Ermittlungsmethoden behauptet, in der Kapelle sei in der vergangenen Nacht eine Frau ermordet worden. Mehrere Indizien sprechen eindeutig dafür – doch von der Toten fehlt jede Spur. Gemeinsam machen sich die beiden in der sommerlichen Hitze der Lagunenstadt auf die Jagd nach Leiche und Mörder – nicht ahnend, dass sie selbst längst in allergrößter Gefahr schweben ...

»Lamberts Story liest sich wie eine Netflix-Episode von der Riviera.« Der Freitag über »Die Tote mit dem Diamantcollier«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 407

Ähnliche

EVE LAMBERT ist das Pseudonym einer erfolgreichen deutschen Autorin. Genau wie ihrer Titelheldin Jackie Dupont wurde ihr das Reisen in die Wiege gelegt: 1979 im Tessin geboren wuchs sie in Hamburg, Italien und Großbritannien auf. Heute lebt sie wieder in Hamburg. Wenn sie nicht gerade schreibt, arbeitet sie als Gästeführerin und begleitet Touristen aus aller Welt durch die Hansestadt.

Außerdem von Eve Lambert lieferbar:

Die Tote mit dem Diamantcollier. Ein Fall für Jackie Dupont

Mord beim Diamantendinner. Ein Fall für Jackie Dupont

Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.

EVE LAMBERT

TOD

AM

CANAL

GRANDE

Ein Fall für Jackie Dupont

Roman

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2021 by Penguin Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlag: Favoritbüro

Umschlagmotiv: © ILINA SIMEONOVA/Trevillion Images; © Janis Smits/© tomertu/© Sven Hansche/© Phants/© Miiisha/shutterstock

Redaktion: Angela Troni

Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln

ISBN 978-3-641-27537-2V002

www.penguin-verlag.de.

Aus den Memoiren der JACKIEDUPONT

Leise schwappten die Wellen gegen die Kaimauer, als der Frachter wie ein Kliff vor mir aufragte. An Bord brannte schwaches Licht, ansonsten war es dunkel.

Ich ging in die Hocke. »Es ist so weit«, flüsterte ich Sargent zu.

Der Hund hob eine Pfote, damit ich besser unter seinen Bauch greifen konnte. Für diesen Einsatz trug er – genau wie ich – einen Tarnanzug und ein besonderes Geschirr. Ich nahm ihn hoch, schnallte ihn auf meinem Rücken fest und überprüfte die Karabinerhaken. Dann zog ich mir die Sturmhaube übers Gesicht.

»Los geht’s.« Sargent nieste leise. Er war bereit.

Aus einer Tragetasche fischte ich eine Strickleiter hervor, an deren Ende sich zwei Haken befanden. Ich hatte Glück. Der Frachter war schwer beladen und die Reling befand sich nicht sonderlich weit über mir. Gleich beim ersten Wurf gelang es mir, die Leiter zu verankern.

Schnell kletterte ich die Schiffswand empor und enterte den Frachter. Sobald ich sicher stand, befreite ich Sargent und setzte ihn auf die Planken.

»Jetzt suchen wir Vargas.«

Der Hund nieste erneut und senkte die Nase bis zum Boden. Ich löste meine Pistole aus ihrer Halterung an meinem Bein und hielt sie im Anschlag.

Schon hatte Sargent eine Spur aufgenommen und verfolgte sie bis zu einer Luke im Boden. Ich gab ihm ein Zeichen, beiseitezutreten, dem er sofort nachkam. Die Waffe in der rechten Hand, zog ich mit der Linken an der Luke, die sich ohne Schwierigkeiten öffnete. Augenscheinlich rechnete die Besatzung des Frachters hier, im Schwarzmeer-Hafen von Warna, nicht mit unliebsamen Besuchern. Warum auch? Sie hatten hauptsächlich Weizen für die griechischen Inseln geladen und der zahlende Passagier, den sie über den Bosporus ins Mittelmeer bringen sollten, hatte ihnen bestimmt nicht verraten, welche Kostbarkeit er mit sich führte. Pech für ihn, dass ausgerechnet ich als auf Juwelenraub spezialisierte Detektivin bei Dupont & Dupont mich auf der Rückreise aus Asien befand und einem Abstecher nicht abgeneigt war. Immerhin hatte Señor Vargas einen bedeutenden Stein gestohlen. Mein Anteil bei der Wiederbeschaffung war erheblich und versetzte mich in die Lage, endlich eine Pause von meinem Job zu machen.

Durch die inzwischen vollständig geöffnete Luke sah ich eine Leiter aus Stahl, die in die Tiefe führte. Wieder sicherte ich den Hund und kletterte hinab.

Stimmen drangen an mein Ohr. Die Männer redeten Bulgarisch. Die Crew. Mein südamerikanischer Freund hielt sich gewiss nicht bei ihnen auf, sondern steckte, wo immer sie ihn untergebracht hatten. Er war sich viel zu fein für die Gesellschaft von Matrosen.

Am Ende der Leiter befand sich eine Tür, die in einen schmalen Korridor führte. Die Stimmen wurden lauter, kamen von links.

Sargent berührte mich mit der rechten Pfote an der Schulter. Diesmal schnallte ich ihn nicht los. Der Gang war zu schmal. Sollte ich plötzlich eine Drehung vollziehen müssen, konnte ich über ihn stolpern. Ich wendete mich seiner Anweisung entsprechend nach rechts und schlich auf Zehenspitzen voran. Wir passierten mehrere Schotten und Luken, ohne dass der Hund mir etwas signalisierte. Kurz darauf gabelte sich der Korridor. Sargent schnupperte und lauschte einige Sekunden, bis er mir bedeutete, die linke Abzweigung zu wählen. Nur wenige Schritte und der Gang endete vor einer verschlossenen Stahltür. Sargent presste die Nase gegen meinen Hals. Wir hatten unser Ziel erreicht.

Hinter dieser Tür verbarg sich Carlos Vargas, auch bekannt als Juan Mantilla oder Diego Cervantes, seines Zeichens Meisterdieb aus Buenos Aires. Nun denn, an diesem lauen Sommerabend würde er es mit einer Meisterdetektivin zu tun bekommen. Seit Wochen war ich hinter ihm her und ich hatte, gelinde gesagt, keine Lust mehr auf die Verfolgungsjagd.

Mit der freien Hand drückte ich die Klinke herunter und die Tür öffnete sich. Carlos Vargas lag bekleidet auf einer Pritsche, rauchte eine Zigarette und las ein Buch.

»Hallo, Carlos«, sagte ich und zog die Sturmhaube vom Kopf.

Er schrak hoch, hielt jedoch mitten in der Bewegung inne. Der auf ihn gerichtete Lauf meiner Pistole nahm ihm die Lust an jeglicher körperlichen Betätigung. »Miss … Miss Dupont?«, krächzte er.

Ich stopfte die Sturmhaube in meine Hosentasche. »Ja, was dachtest du denn, wer dir auf den Fersen ist, wenn du der Maharani von Jaipur den Stern von Rajasthan klaust? Zu deinem Pech war ich gerade in Delhi, als der Diebstahl auffiel.«

Neben seiner Pritsche stand ein kleiner Nachttisch, darauf eine Packung Zigaretten. Ich steckte die Pistole ins Halfter und bediente mich.

»Ich hasse es, auf der Lauer zu liegen, weißt du, Carlos, ich hasse es. Eine Stunde lang habe ich diesen Kutter beobachtet und konnte dabei keine einzige Zigarette rauchen. Nicht eine. Hast du mal Feuer?«

Mit zittrigen Händen kramte er eine Schachtel Streichhölzer aus der Hosentasche.

»Danke.« Die Zigarette zwischen den Lippen, schnallte ich Sargent vom Rücken und befreite ihn aus dem Anzug. »Bring mir den Stein, Schätzchen.« Er schüttelte sich heftig, um sein weißes Fell zu lockern, dann flitzte er los. »Und du, Carlos, pack deine Sachen und verschwinde.«

»Wie bitte?«, ächzte der Argentinier in seinem stark akzentuierten Englisch. »Sie wollen mich nicht verhaften?«

Ich zog einige Male an der Zigarette. »Überleg doch mal, was passieren würde, wenn ich jeden Dieb, den ich erwische, ins Kittchen brächte. Bald würde keiner von euch mehr frei herumlaufen und ich wäre arbeitslos. Diamantenraub ist eine hohe Kunst, derer nicht viele mächtig sind. Darauf kannst du dir etwas einbilden. Mein Auftrag lautet, den Stern von Rajasthan wiederzubeschaffen, und das habe ich«, Sargent beförderte soeben einen Samtbeutel aus Vargas’ Jackett, das am Kopfende des Bettes hing, »hiermit getan. Ausgezeichnete Arbeit, Liebling.«

Beflissen überreichte der Hund mir den Beutel und kratzte sich danach hinterm Ohr, so als berge er alle Tage die Juwelen von Maharadschas auf Frachtern in bulgarischen Häfen. Dazu muss man sagen, dass seine Beine im Verhältnis zu seinem Körper ziemlich kurz sind, weshalb ihm das Kratzen einige Konzentration abverlangte. Schließlich schenkte er Vargas einen Blick, der von Verachtung nur so troff.

»Du hast den Diamanten nicht gut genug versteckt, Carlos. Sargent hätte dir mehr zugetraut.«

Vargas’ Augen zuckten von mir zum Hund und wieder zurück.

»Du brauchst dir deine Chancen gar nicht erst auszurechnen«, erklärte ich. »Bevor du auch nur nach einer Waffe greifen könntest, hätte ich dich schon außer Gefecht gesetzt. – Jetzt hau endlich ab. Ich habe kein Interesse daran, dass meine Anwesenheit der bulgarischen Obrigkeit zu Ohren kommt. Boris III. will unbedingt mit mir Bridge spielen. Bridge! Er ist doch ein junger Mann, wie kann er da Bridge spielen wollen? Noch dazu mit einer Frau wie mir?«

Während ich mich eine Weile in Überlegungen zu dem bulgarischen Zaren erging, stieg Vargas ungelenk von der Pritsche und sammelte seine Habseligkeiten zusammen. Besonders lange dauerte es nicht, da er nicht viel bei sich hatte. Meisterdiebe reisen stets mit leichtem Gepäck. Daran erkennt man sie übrigens, wenn man in einer Gruppe Reisender nach ihnen sucht.

Er verließ die Kajüte, ohne mich anzusehen. Seine Zigaretten nahm er wohlweislich nicht mit.

»Bye, Carlos!«, rief ich ihm nach. »Ich habe die Leiter für dich an der Reling hängen lassen.«

Nachdem ich eine zweite Zigarette geraucht hatte, trat ich erneut den Weg durch die Gänge des Schiffes an, diesmal mit Sargent auf dem Arm. Die Crew hatte im Aufenthaltsraum am anderen Ende des Frachters gewiss nichts von meinem Stelldichein mit Carlos gehört, sonst wäre längst jemand vorbeigekommen, um nach dem Rechten zu sehen. Ich vermutete, es gab Wodka und ein Kartenspiel war im Gange. Kein Bridge, dessen war ich mir sicher.

Es dauerte nicht lange, da hatte ich den Aufenthaltsraum erreicht. Die Herren Seeleute staunten nicht schlecht, als eine zierliche Blondine in Tarnkleidung und mit einem kleinen weißen Hund auf dem Arm vor sie trat. Wie erwartet saßen sie um einen runden Tisch, in dessen Mitte eine Glasflasche voll durchsichtiger Flüssigkeit stand. In meinem – zugegebenermaßen etwas eingerosteten – Bulgarisch gab ich ihnen zu verstehen, dass ich den Kajütenplatz des spanischen Herrn einnähme, die Reiseroute sich ändere und jemand meine Koffer von der Kaimauer holen müsse. Im Gegensatz zu Dieben reiste ich nie mit leichtem Gepäck.

»Aber verehrte Dame«, fragte einer der Seeleute, den ich aufgrund seines Alters für den Kapitän hielt, »wohin sollen wir Sie denn bringen?«

Ich sah mich um, fand ein unbenutztes Glas, schenkte mir aus der Flasche ein und prostete den Matrosen zu. »Zum Wohl, meine Herren. Bitte geleiten Sie mich nach Venedig.«

Venedig, Basilica Santa Maria della Salute, August 1921

Der Pinsel glitt über die Leinwand. Ein letzter Schwung aus dem Handgelenk und der rote Mantel der Dienerin erstrahlte in neuem Glanz.

»Fertig«, sagte Kit zu sich selbst.

Dennoch hatte der Mann, der ein Stück von ihm entfernt einige Meter unter ihm stand, ihn gehört. »Bravo, bravissimo! Meraviglioso! Ein Wunder!«, rief er und klatschte in die Hände. »Oh, mein lieber Christopher, es ist vollbracht. Können Sie es glauben?«

Christopher, kurz Kit, betrachtete seine Arbeit weniger mit Euphorie. Eher mit Verwunderung. Drei Monate lang hatte er in der Sakristei der Basilica Santa Maria della Salute, dem barocken Prachtbau Venedigs, die Werke der großen Meister gereinigt und restauriert. Nun war er fertig. Einfach so. Keine der biblischen Figuren sprang aus dem Rahmen, um ihm die Hand zu schütteln und sich bei ihm für die Auffrischung zu bedanken. Kein Engelschor erklang. Allein Kardinal Truffino, der Patriarch von Venedig, brachte seine Begeisterung zum Ausdruck.

Vorsichtig legte Kit den Pinsel beiseite und verließ die Arbeitsplattform mithilfe der dafür bereitstehenden Leiter. Langsam nahm er seine Umgebung wieder wahr. Die weiß getünchten Wände, die anderen Gemälde, die hohe Decke mit den Kreuzbögen.

Er gesellte sich zu dem Kardinal und hob den Blick. Tatsache, es war ein Wunder. Über ihnen erstrahlte die Hochzeit zu Kana, das beinahe haushohe Gemälde von Jacopo Robusti, besser bekannt als Tintoretto. Kit hatte sich dieses Bild bis zuletzt aufgehoben, weil es seiner Ansicht nach der Höhepunkt der Kirche war. Sechs Tizians hatte er vorher restauriert. Bibelszenen voller Dramatik und Majestät, ein Genuss für jeden Kunstliebhaber.

Der Tintoretto dagegen war eine andere Geschichte. Er sprühte nur so vor Lebensfreude und Humor. Zunächst einmal spielte Jesus Christus eine absolute Nebenrolle. Man musste schon eine Weile hinsehen, um ihn an der hinteren Wand, man konnte fast sagen im Fluchtpunkt, zu entdecken. Ganz vorne hingegen sah man eine schöne Dienstmagd mit einem roten Mantel und einige Herren in teurer Garderobe, von denen einer ganz besonders hervorstach. Er trug ein goldenes Gewand und einen weißen Spitzbart und wies eine verdächtige Ähnlichkeit zum seinerzeit herrschenden Dogen Girolamo Priuli auf. Die Prioritäten der Venezianer waren jedenfalls klar: Gott unseretwegen, aber Venedig über allem.

Nach guter alter Meistertradition hatte der Maler natürlich auch sich selbst in dem Gemälde verewigt, und selbst wenn der Blick auf den vermeintlichen Dogen fiel, fand sich das Gesicht Tintorettos genau in der Mitte der Leinwand wieder. Was das psychologisch bedeuten mochte … Vielleicht wüsste Jackies Kumpel Sigmund Freud etwas dazu zu sagen.

Was sie wohl gerade trieb? Jackie Dupont. Kits … nun ja, was war sie denn? Ihrer Behauptung nach war sie seine Verlobte, seiner Meinung nach war sie seine Ehefrau, und zwar die lange verschollen geglaubte Erbin Diana Gould.

Bisher hatten sie diese Frage weder zugunsten der einen noch der anderen Partei klären können, denn in den vergangenen neun Monaten waren sie einander kaum begegnet. Unmittelbar nachdem Jackie in London den spektakulären Fall rund um die Rundell-Krone gelöst hatte, war sie nach Australien aufgebrochen, um den größten Rubin der Welt zurückzuholen. Anschließend hatte sie einige Tage mit Kit in Paris verbracht, um nicht zu sagen, sie hatte ihn in Paris aufgetrieben. Es gab für Kit nämlich keine Möglichkeit, zu Jackie Kontakt aufzunehmen, solange sie auf Reisen war. Er musste sich darauf verlassen, dass sie stets darüber informiert war, wo er sich aufhielt. Das war offenbar der Fall, denn er bekam regelmäßig Telegramme von ihr, immer wusste sie genau, ob er sich in der Stadt oder auf dem Land, in England oder im Ausland befand. Vermutlich hatte sie einen ganzen Stab an Beobachtern auf ihn angesetzt.

Der Gedanke gefiel ihm. Zeugte ihr Wunsch, ihn zu bespitzeln, nicht von einer gewissen Eifersucht? Seine Erinnerungen schweiften ab, zu den Nächten, die er mit Jackie in Paris verbracht hatte. Mit biblischen Szenen hatte das wenig zu tun.

Wie lange war er nun schon in Italien? Sein Zeitgefühl hatte ihn während der Restauration verlassen.

Im Februar, erinnerte er sich, hatte er einen Brief des Patriarchen von Venedig erhalten. Kit sei ihm als Spezialist auf dem Gebiet der Restaurierung wärmstens empfohlen worden. Ob er sich vorstellen könne, sechs Gemälden von Tizian und einem Tintoretto in der Basilica Santa Maria della Salute zu neuem Glanz zu verhelfen? Kit hatte sich über die Anfrage gewundert. In der katholischen Kirche, besonders in Venedig, gab es schließlich eine Menge begabter Restauratoren. Noch dazu war die Renaissance nicht sein Spezialgebiet. Doch gegen Ende des Briefes erklärte Kardinal Truffino den Grund seines Ansuchens. Die Spanische Grippe hatte seinen Restaurator dahingerafft und angesichts der aktuellen politischen Lage hatte der Vatikan kein offenes Ohr für so triviale Belange wie Gemälde. Truffino glaubte jedoch, es könne das Wiedererstarken der Menschen unterstützen, wenn sie die Wunder Christi in neuem Glanz zu sehen bekämen.

Vielleicht war das Wort Wiedererstarken der Auslöser für Kits Zusage gewesen. Er selbst verspürte den Drang, aus der Dunkelheit des vergangenen Jahrzehnts aufzuerstehen wie ein Phönix aus der Asche. Endlich den Tod hinter sich zu lassen. Oft erschien es ihm wie ein Hohn des Schicksals, dass ausgerechnet er sowohl die Schützengräben als auch die viel tödlichere Pandemie überlebt hatte – sofern letztere endgültig nicht wiederkam. Ausgerechnet er, der er in den Krieg gezogen war, um den Heldentod zu sterben. Stattdessen hatte er dank seiner schweren Verletzungen eine Ewigkeit in einem Sanatorium am Ende der Welt zugebracht und war dort von der Spanischen Grippe verschont geblieben. Einhundert Millionen Tote weltweit. Da schoss man jahrelang aufeinander und bewarf sich mit Granaten und Giftgas, nur damit ein Virus daherkam und völlig wahllos die Menschheit dezimierte.

Kein Wunder, dass sich der Lebenswille nun überall Bahn brach. Sei es in der Kunst, in der Mode, in der Musik oder in der Politik, wo sich der Wunsch nach neuem, selbstbestimmtem und zukunftsgewandtem Leben gerade zu einem unstillbaren Drang hochpeitschte. Nach Mäßigung stand derzeit niemandem der Sinn. Entgegen aller Erfahrung waren nämlich gerade die Jungen dem Fieber zum Opfer gefallen. Fast die Hälfte der Toten waren junge Erwachsene. Nicht wie sonst üblich die Kranken und Alten. Menschen wie er selbst. Kraftstrotzend und gesund. Männer und Frauen. Viele seiner Bekannten hatte die Grippe niedergestreckt und nicht wenige waren nie wieder aufgestanden.

Welch passende Kulisse Venedig doch für solche Überlegungen bot, dachte Kit und musste schmunzeln. Die Stadt von Pest und Karneval. Die Stadt des Totentanzes. – Jeden hätte es treffen können. Es hätte ihn treffen können, es hätte Jackie Dupont treffen können.

Kits Atem setzte für einen Zug aus. Die Vorstellung, Jackie wäre durch die Spanische Grippe umgekommen, war unerträglich. Er wäre ihr nie begegnet. Hätte keine Ahnung davon gehabt, dass seine tot geglaubte Frau Diana auf wundersame Weise den Untergang der Titanic überlebt hatte und als Superdetektivin Jackie Dupont wiederauferstanden war. Daran hatte Kit mittlerweile keinen Zweifel mehr. Jackie mochte ihre wahre Identität noch so vehement abstreiten, er wusste, dass sie Diana Gould war. Sie war die blutjunge Frau, die er einst wegen ihres Geldes geheiratet und schändlich betrogen hatte. Jene Frau, die ihn daraufhin verlassen hatte, um gemeinsam mit ihrem Vater und ihrem Großvater im Jahr 1912 mitsamt der Titanic für immer im Nordatlantik zu versinken. Nur war Diana eben nicht ertrunken.

Er hatte dafür keine Erklärung. Er wusste nur eines: Sie war zurückgekehrt. Sie war zu ihm zurückgekehrt, ob nun wissentlich oder nicht, ob von einem Rachegefühl oder ihrem Unterbewusstsein geleitet. Sie hatte ihn aufgesucht, ihn gejagt und erlegt. Dieses Mal gehörte er ihr, mit Haut und Haaren. Und er wollte ihr gehören. Er, Christopher St. Yves, Duke of Surrey, Marquis of Thorne und so weiter und so fort, würde nie wieder eine andere Frau lieben als Jackie Dupont. Dass ein Virus, ein mikroskopisch kleines Ding, all das hätte zunichtemachen können … Wo wäre er heute? Vermutlich mit Anne Fortescue verheiratet, die ihn einst im Sanatorium gepflegt hatte, gelangweilt und geprägt von Mittelmaß. Steinreich zwar und doch bedürftig im Herzen. Da waren ihm die wilden Nächte mit Jackie tausendmal lieber, selbst wenn er diese ganz besondere Frau nur alle paar Monate für sich allein hatte.

»Heute Abend werden wir genauso feiern wie die Hochzeitsgäste, va bene?«

Ruckartig fiel Kit wieder ein, dass er nicht in einem Hotelzimmer in Paris stand, sondern in einer katholischen Basilika, neben ihm ein Kardinal. Obwohl er nicht viel für Religion übrighatte, schämte Kit sich für die erotischen Tagträumereien in einem Gotteshaus. Außerdem mochte er Truffino und seine lebensbejahende Einstellung zum Glauben. Er betrachtete den Mann aus dem Augenwinkel: hochgewachsen, schlank, silbernes Haar, edle Züge. Der Kardinal war ein schöner Mensch. Kit benutzte das Wort Schönheit nicht inflationär. Menschen waren attraktiv, hübsch, apart, hatten ansprechende Gesichtszüge, doch wirklich schön waren seiner Ansicht nach die wenigsten. Kardinal Benedetto Truffino war schön. Wäre er nicht aufgrund seiner Kleidung sofort als Fürst der Kirche erkennbar, hätte man ihn wohl eher für einen Prinzen der Leinwand gehalten. Kit bedauerte all die Frauen – und sicher einige Männer – die sich im Laufe der Zeit in den Priester verliebt hatten. Es mussten Tausende sein. Denn Truffino war nicht nur schön, er war auch intelligent, lebensfroh, charmant und leidenschaftlich. Eine Person mit geradezu magnetischer Anziehungskraft, wie man sie nur selten traf. Mit welch vollständiger Hingabe und Herzensfreude der Kardinal den Tintoretto betrachtete. Allein wegen dieser Wertschätzung hatte sich für Kit die Arbeit schon gelohnt.

»Sehr gern«, antwortete Kit und kam sich neben dem Italiener unsäglich verstockt vor. Unsäglich englisch.

»Ich habe einige Freunde auf die Terrasse des Gritti eingeladen, darunter natürlich auch Ihre Gastgeber.«

»Wie reizend.«

Kits Gastgeber, das waren der britische Konsul und seine beiden erwachsenen Kinder. Sir Alfred sowie Theodore und Elizabeth Purcell. Den Purcells, einer in Großbritannien hoch angesehenen Familie, gehörten nicht wenige bedeutende Politiker und Offiziere an. Sir Alfred Purcell, derzeit Konsul von Venedig, war zuvor ein hohes Tier im Auswärtigen Amt des British Empire gewesen.

Genau wie die Basilica Santa Maria della Salute lag das Konsulat am Eingang des Canal Grande und bot außerdem eine standesgemäße Unterkunft. Theodore Purcell, der während des Krieges unter Kits Kommando gedient hatte, war mittlerweile der zweite Mann seines Vaters, wenn auch eher symbolisch.

»Meine Güte, Sie werden sich sicher frisch machen und etwas zu Mittag essen wollen«, sagte der Kardinal. »Vergeben Sie mir meine Unachtsamkeit. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Heute Abend haben wir genügend Zeit für Begeisterungstaumel. Die Arbeiter werden das Gerüst und die Beleuchtung morgen entfernen, für heute lassen wir einfach alles, wie es ist. Kommen Sie, gehen wir hinaus in die Sonne.«

Gemeinsam verließen sie die Sakristei. Als sie hinter dem Altar hervortraten, erstreckte sich vor ihnen das achteckige Kirchenschiff der Basilika. Heller Marmor ragte in den Himmel, schwere Säulen stützten den Kuppelbau, der für die Ankommenden in Venedig die Einfahrt zum Canal Grande so prachtvoll markierte. Durch eine der vielen Türen gelangten sie ins Freie. Vor ihnen erstreckten sich das Mittelmeer und die Lagune von Venedig. Eine Welt aus Türkis. Gleißend, funkelnd, strahlend, heiß und voller Leben.

Im Gegensatz zu Rom war Venedig im Sommer nicht wie ausgestorben. Das Klima war milder, die Touristen kamen zu jeder Jahreszeit und die Venezianer hatten mit dem Lido ihren Badestrand gleich vor der Haustür. Jedes Mal, wenn Kit vor der Basilika stand, fühlte er sich wie in einem Klischee. Als wäre er gar nicht im echten Venedig, sondern in einer von den Amerikanern ausgedachten Fantasiestadt. Gondolieri lenkten ihre schwarzen Boote vorbei, ein Vaporetto, der venezianische Wasserbus, tuckerte aus dem Canal Grande und in Richtung Marghera davon, ein Ozeanriese bahnte sich am Horizont seinen Weg. Möwen schrien, Wasser schwappte und es roch nach Salz und Algen.

Am Anleger vor der Kirche kauerten einige Priester auf einer Barke, die ein roter Baldachin überspannte. Das Gefolge des Kardinals und sein Transportmittel, mit dem er zurück zu seinem Amtssitz am Markusplatz fahren würde.

Truffino schüttelte Kit die Hand. »Sie ahnen kaum, wie dankbar ich Ihnen bin. Ruhen Sie sich gut aus, Christopher«, sagte er und verabschiedete sich mit »Ci vediamo stasera« bis zum Abend.

Kit sah dem davongleitenden Baldachin noch so lange nach, bis er hinter einer Kurve verschwunden war.

Langsam setzte er sich in Bewegung. Sein Weg führte ihn nach Norden, durch das Stadtviertel Dorsoduro. Jenseits der kleinen Brücke an der Calle del Bastion tauchte er in die dunklen Gassen Venedigs ein. War der Blick auf dem Vorhof der Kirche noch weit gewesen, entstand nun der Eindruck eines Labyrinths aus Gängen und Höfen, in dem ein Fremder sich rettungslos in der Dunkelheit verlieren musste. Hier war es eigenartig still. Alle hundert Schritte etwa kreuzte Kit eine Brücke, nur um gleich darauf wieder in einem Tunnel, einem Säulengang oder einer schmalen Passage abzutauchen.

Es war August und die Italiener, die es sich leisten konnten, hatten ihre Palazzi verlassen und waren ans Meer gefahren. Das verlieh der Szenerie trotz der Touristen etwas Verschlafenes. Kit stellte sich vor, wie zu Venedigs Hochzeiten im Mittelalter Dienstboten, Handwerker, Kaufleute, Geistliche und Ritter durch die Gassen geeilt waren, stets bestrebt, aus der mächtigsten aller Städte eine noch mächtigere zu machen. Wie die Händler hier und da mit ihren Kunden um Farben und Gewürze gefeilscht hatten, die von weit her, auf Schiffen und mit Karawanen, an diesen Ort gelangt waren.

In den ersten Tagen hatte Kit sich mehrfach verlaufen, war in Sackgassen geraten oder am falschen Ende der Lagune ins Licht getreten. Bald war ihm der Weg vertrauter geworden. Hier war die Bäckerei, dort der salumiere, der Wurstwarenverkäufer. Außerdem konnte er sich an den Studenten orientieren, die entweder auf dem Weg zur Universität waren oder von dort kamen. Wenn er sich ihnen anschloss, stimmte zumindest die Himmelsrichtung. Normalerweise brauchte er keine zehn Minuten von der Kirche bis zum Konsulat, dazwischen lag kaum eine halbe Meile. Doch diesmal ließ er sich Zeit. Er wollte eine Weile nachsinnen, über die vergangenen Wochen und seine Arbeit an den Gemälden. Die Zeit war gleichsam schnell wie langsam vergangen.

Nach einer Weile sah er sich um und stellte fest, dass er schon geraume Zeit vor dem britischen Konsulat stand. Seine Füße hatten den Weg von allein gefunden.

Der Sitz der diplomatischen Vertretung des britischen Weltreichs war ein rosa angestrichenes Gebäude im klassizistischen Stil namens Palazzo Querini della Carità. In Kits Rücken befand sich die Academia, ein Kunstmuseum, das in einer alten Klosterschule Platz gefunden hatte. Zu seiner Rechten lagen zwei Gondeln in einer kleinen Einbuchtung, mit denen die Konsulatsbewohner auf den Canal Grande hinausfahren konnten, sowie eine der vielen Brücken, die den Kanal querten. Dieser floss direkt am Konsulatsgebäude entlang und setzte an dieser Stelle zu seiner ersten Windung an. Um ins Konsulat zu gelangen, mussten Fußgänger zunächst einen Garten durchqueren. Eine Rarität in der Inselstadt, wo jede verfügbare Fläche schon im Mittelalter gepflastert und bebaut worden war. Zum Glück bewegte sich das Meerwasser in den Kanälen pausenlos. Kit mochte sich gar nicht ausmalen, was für ein Gestank ansonsten hier herrschen würde. Schön türkis mochte das Wasser ja sein, aber was die Venezianer alles hineinschütteten, stand auf einem anderen Blatt. Jetzt, im Hochsommer, gab es durchaus die eine oder andere Herausforderung für die Nase, aber wer die Londoner Innenstadt gewohnt war, konnte über Venedig nur lachen.

Kit richtete den Blick nach oben, auf die Fenster der Gästezimmer, die im ersten Stock des später hinzugefügten Anbaus lagen. Die Läden waren allesamt geschlossen, um die Sonnenstrahlen fernzuhalten. Nein, einer der Läden war nicht richtig zu und bewegte sich leicht in der Sommerbrise. Auch das Fenster dahinter schien geöffnet zu sein. Kurz glaubte Kit, dahinter eine Gestalt zu sehen, wahrscheinlich eines der Hausmädchen. Zurzeit war er zwar der einzige Gast der Purcells, dennoch führte der Butler des Konsulats ein strenges Regime, gerade so als rechnete er jederzeit mit dem Eintreffen des Königs.

Vom Wasser drang lauter Gesang herüber. Ein Gondoliere schmetterte O sole mio, während er den Anleger des Konsulats ansteuerte. Der Fahrgast der Gondel war ein schmächtiger Mann in einem Leinenanzug, den Kit allerdings nur von hinten erblickte. Jedenfalls war es nicht der König. Möglicherweise ein Gast des Konsuls, vielleicht auch nur ein Tourist, dem man die Brieftasche gestohlen hatte. Kit kam mit dem Tagesgeschäft des Konsulats kaum in Kontakt, da er sich hauptsächlich im Privatbereich des Palazzos aufhielt. Gerade half der Gondoliere dem Mann beim Aussteigen und Kit wandte sich schnell ab. Er wollte lieber nicht gesehen werden. Englische Touristen gerieten meist völlig aus dem Häuschen, wenn sie ihn erkannten.

Zügig durchquerte er den Garten und läutete. Sekunden später öffnete ein Diener ihm die Tür.

»Willkommen zurück, Sir.«

»Danke, Stan«, antwortete Kit, dem die Namen der Angestellten mittlerweile geläufig waren. »Ist etwas für mich angekommen?«

»Nein, Sir.«

Er bedankte sich erneut und betrat den breiten Flur, der sich durchs Erdgeschoss zog. Wie die meisten venezianischen Gebäude war auch der Palazzo Querini mit viel Marmor und dunklem Holz ausgekleidet, ganz anders als der gemeine Bewohner Nordeuropas sich eine mediterrane Villa vorstellte. Den Traum von weiß getünchtem Holz und wehenden Gardinen lebten die Italiener nicht. Ihr Ziel war es, nach Möglichkeit nicht in Backöfen zu residieren. Darüber hinaus waren Marmor und Edelhölzer wertvoll und dem Venezianer stand seit je der Sinn danach, seinen Reichtum zu demonstrieren. Kit wollte gerade links abbiegen, als jemand nach ihm rief.

»Surrey!« Es war Sir Alfred Purcell, der Konsul. »Kommen Sie her.«

Kit drehte sich nach rechts. Vor dem Hintergrund des kanalseitigen Eingangs zeichneten sich die Silhouetten zweier Männer ab. Einer war groß und schlank. Das war Sir Alfred. Ein diplomatisches Urgestein, der nach einem strapaziösen Krieg den begehrten Posten in Venedig hatte erhaschen können. Charmant und wortgewandt. Typisch Diplomat. Und verybritish, vom Scheitel bis zur Sohle. Auch er trug einen Anzug aus hellem Leinen.

Der andere Mann musste der Neuankömmling aus der Gondel sein. Beim Nähertreten wurde aus der Silhouette eine Gestalt und Kit revidierte seine erste Einschätzung. Der Mann mochte klein und schlank sein, aber schmächtig war er nicht. Im Gegenteil. Er besaß eine Spannkraft, die Kit nur selten begegnete. Sein Haar war schneeweiß, auch wenn er bestimmt noch keine sechzig war, die Haut sonnengebräunt, die Züge waren markant. Er verzog den Mund zu einem amüsierten Lächeln und sah ihm aus messerscharfen Augen entgegen. Kit hatte den Mann noch nie getroffen und doch kam er ihm bekannt vor.

»Mein lieber Duke«, begann Sir Alfred, »darf ich vorstellen …«

»Ach was, Alfred«, unterbrach der Fremde den Konsul. Dem Akzent nach war er Amerikaner. »Wir sind doch Familie.« Er marschierte direkt auf Kit zu und zog ihn, zu dessen größtem Erstaunen, in die Arme. »Christopher!«, rief er und hieb mit den Fäusten auf Kits Rücken ein. »Was für eine Freude, dich endlich kennenzulernen. Mein Gott, mir kommen die Tränen.« Er ließ von Kit ab und ergriff dessen Hände. »Meine Nichte hat mir nicht zu viel versprochen. Ein Bild von einem Mann. Ich bin es, Christopher, dein zukünftiger Schwiegeronkel Daniel. Daniel Dupont.«

42.1° N 50.2° W., 15. April 1912

+++ TOPSECRET +++

VON: AGENTSPOTLIGHT

AN: DENPRAESIDENTENDERVEREINIGTENSTAATEN

BETREFF: NOTRUFRMSTITANIC

FUNKRUFEMPFANGEN – STOP – RMSTITANICINNOT – STOP – SINDINREICHWEITE – STOP – ERBITTENSOFORTIGEANWEISUNG – STOP – CHRISTLICHEPFLICHTZURRETTUNGZUEILEN

Aus den Memoiren der JACKIEDUPONT

Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Denn da kann man die Matrosen ohne Hemd und Hose sehen …

Ich gebe zu, meine Erfahrungen mit italienischen Marinesoldaten waren optisch um einiges erfreulicher als die mit meinen bulgarischen Saufkumpanen auf der Mek. So hieß der Frachter, den ich in Varna gekapert hatte. Das bedeutete auf Bulgarisch wohl sanft oder weich, doch der Name war trügerisch, denn das Ungetüm aus Holz und Stahl nahm die Wellen ohne jede Eleganz und grunzte bei der leichtesten Bewegung wie ein wilder Eber. Trotzdem genoss ich die Kreuzfahrt durch Schwarzmeer und Ägäis. Zwar glitt die Mek nicht dahin wie die Mauretania oder die Olympic, dafür sparte ich mir all die unsäglichen Gespräche über Kinder, Bedienstete und Verdauungsprobleme, die mit einem längeren Aufenthalt an Bord eines Ozeanriesen unweigerlich einhergingen. Und natürlich fehlte mir die Haute Cuisine, wie ich sie zum Beispiel an Bord der SSParis hatte genießen dürfen.

Die Bulgaren verköstigten Sargent und mich nach Kräften, hauptsächlich mit Kohlsuppe, was den Hund dazu veranlasste, getrennt von mir zu schlafen. Ansonsten verbrachte er seine Tage in bester Kreuzfahrtmanier. Er briet an Deck in der Sonne, bis ich glaubte, er sei einem Hitzschlag erlegen, nur um plötzlich aufzuspringen, in den Schatten zu traben und sich dort wieder hinzulegen. Zwischendurch trank er einen Schluck Wasser und besuchte den Abort, wozu er als international agierender Ermittlungshund selbstverständlich in der Lage war.

Ich verhielt mich ganz ähnlich. Meine Reisebegleiter hatten mir aus Paletten und Kaffeesäcken einen annehmbaren Sonnenstuhl gebaut, in dem ich meist zu liegen pflegte und die herrlich starken Zigaretten der Matrosen rauchte. Dabei überlegte ich mir im Detail, was ich alles mit meinem Verlobten unternehmen könnte, sobald ich ihn in Venedig in die Finger bekam. Am liebsten gleich weiterreisen, raus aus der Stadt und die in Berge, an einen See, in ein Chalet. Ganz privé – nur Christopher, der Hund und ich. Ein simples Leben, mit Milch von Bergziegen und Kräutern vom Bach.

Monatelang reiste ich um die Welt, dauernd unter Spannung, immer irgendeinem Juwelenräuber auf der Spur. Ich hatte es satt. Ich brauchte Urlaub. Seit seine Durchlaucht Christopher St. Yves of Surrey – oder so ähnlich; mein Verlobter ist nämlich ein englischer Duke mit sehr vielen sehr komplizierten Titeln – und ich einander in Monaco begegnet waren, hatten wir kaum Zeit für uns allein gehabt. Ständig kam ein Kriminalfall dazwischen. Jetzt wollte ich endlich meine Verlobungszeit genießen. Wer hätte gedacht, dass ich mich jemals verloben würde? Ich sicher nicht. Aber mit Christopher ist es eben so passiert. Als wir uns in Monaco trafen, war er noch mit einer anderen Frau liiert, einer gewissen Miss Anne Fortescue. Doch kaum sah er mich, war ihm klar, dass er sein Leben mit mir verbringen wollte. Für immer.

Ich gebe zu, es hatte nicht ausschließlich mit meinem magnetischen Wesen zu tun, sondern auch mit der Tatsache, dass Christopher mich für seine tote Ehefrau hielt, ein Mädchen aus Amerika namens Diana Gould. Diese unglückliche Person war nur knapp ein Jahr nach der Hochzeit mit der Titanic untergegangen und hatte ihre amerikanischen Eisenbahnmillionen an Christopher vererbt. Er, damals noch im Sturm und Drang, hatte zuvor jahrelang eine Liebschaft zu einer rothaarigen Irin gepflegt, einer gewissen Rose Munroe. Als Diana seinerzeit von ihr Wind bekam, verschwand sie auf Nimmerwiedersehen und floh mit dem größten und schnellsten Schiff der Welt Richtung Westen. Endstation Eismeer. Christopher machte eine Gewissenskrise durch, trennte sich von Rose Munroe und zog in den Krieg, um im Tod Erlösung zu finden. Stattdessen durchlöcherten ihm etliche gegnerische Granatsplitter die Schulter und ließen ihn geläutert zurück. Im Sanatorium lernte er Anne Fortescue kennen, sah in ihr Florence Nightingale und bot ihr an, Duchess of Surrey zu werden und den Erlös aus seinem geerbten Eisenbahnimperium mit ihr zu teilen. Pech für sie, Glück für mich, dass er mich für die wiederauferstandene Diana Gould hielt und mir fortan ewige Treue schwor. Mir sollte es recht sein. Er war groß, dunkelhaarig, unglaublich gut aussehend, intelligent, charmant und roch hervorragend. Sogar Sargent mochte ihn und Sargent mochte grundsätzlich keine Männer.

Dass er mich achtzehn Monate später immer noch für seine Ehefrau hielt, amüsierte mich, aber ich konnte damit leben. Letztes Jahr in London lernte ich sogar die Großmutter von Diana kennen, Maria Dalton, ein Kampfschiff von einer Frau und Amerikanerin durch und durch, genau wie ich. Wir verstanden uns blendend, was Christopher zu der Annahme veranlasste, Maria Dalton und ich steckten unter einer Decke.

Wie dem auch sei, es war eine Tatsache, dass Christopher und ich mehr Zeit füreinander brauchten. Jetzt endlich war es so weit. Ich reiste nach Venedig, um ihn nach getaner Arbeit abzuholen. Außerdem wollte ich dort den einen oder anderen Kollegen treffen. Bis dahin würde ich mich an Deck der Mek in der Sonne aalen und nichts tun.

Leider war schon in Konstantinopel die Zeit des Müßiggangs vorbei. Die Mek legte dort an, um Proviant aufzunehmen, und ich nutzte die Gelegenheit, um einige Kontaktpersonen in der Stadt aufzusuchen. Da es seit dem Krieg im Osmanischen Reich keine amerikanische Botschaft mehr gab, mussten Menschen meiner Profession auf Alternativen zurückgreifen. Im Fall der Detektei Dupont & Dupont handelte es sich um einen befreundeten Edelsteinhändler, der sich ein Zubrot verdiente, indem er etwa einmal pro Woche in eine Holzkiste eine verschlüsselte Nachricht legte, die ihm per Telegramm von der Detektei zuging. Mein Onkel und ich verfügten über ein internationales Netzwerk aus mehreren gut bezahlten Helfern. Die meisten von ihnen waren ehemalige Polizisten, doch der eine oder andere Kaufmann fand sich ebenfalls unter ihnen. So blieben sowohl Onkel Daniel als auch ich zeitnah und überall auf dem Laufenden.

Allerdings übergab mir meine Kontaktperson Ufuk Ovoglu diesmal nicht den Inhalt einer, sondern gleich dreier Kisten. Fast stündlich hätten ihn die Telegramme erreicht, beschwerte er sich, kaum dass ich sein Geschäft betrat. Er habe kaum geschlafen in letzter Zeit, behauptete er und verlangte umgehend eine Erhöhung seines Lohns. Verzweifelt reckte er die Hände in den Himmel – die er vor lauter Gold- und Smaragdringen kaum heben konnte.

»Madame Jackie, ich bin bald ein mittelloser Mann. Meine Kunden verlangen Diskretion. Wie soll ich mein armseliges Geschäft führen, wenn ständig ein Bote vor meiner Tür steht?«

Für solche Fälle führte ich stets einige fünfkarätige Diamanten von guter Qualität mit mir, von denen ich ihm direkt zwei in die Hand drückte. Das beruhigte ihn.

Beladen mit den Telegrammen, kehrten Sargent und ich zurück an Bord der Mek. Da es sich bei dem in den Nachrichten verwendeten Code um meine eigene Erfindung handelte, kostete es mich keine Mühe, die sinnlos klingenden Sätze zu entschlüsseln. So bedeutete zum Beispiel »Die Katze trinkt Milch«, verschickt an einem Montagvormittag: »Es gibt keine Neuigkeiten.« An einem Dienstagnachmittag bedeutete dieselbe Nachricht jedoch: »Der Präsident wurde erschossen.« Das Problem bestand vielmehr in der Menge an Telegrammen. Ich sah mich einem Gewimmel aus Katzen, Kühen, Hunden und Schildkröten, ja einem ganzen Tierpark gegenüber. Die meisten Telegramme stammten von Onkel Daniel. Schon das war ein Alarmzeichen. Mein Onkel war nämlich nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Dass er mich unbedingt erreichen wollte, und zwar egal, was es kostete, beunruhigte mich. Ich sortierte die Telegramme chronologisch und das Bild, das sich daraufhin abzeichnete, war in der Tat erschreckend. Mein Urlaub war dahin!

Laut Daniel hatte alles damit angefangen, dass vor etwa einem Jahr ein französischer Geheimagent in einem Bordell in Lissabon erstochen worden war. Das war an sich nicht weiter schlimm und wäre auch nie sonderlich beachtet worden, wenn der Kollege im Rahmen seines Ablebens nur den Löffel und nicht, wie geschehen, auch den Schlüssel zu einem Schließfach in einer Bank in Tripolis abgegeben hätte. Als der Mörder das Schließfach öffnete, fand er darin einen Brief, der ihn auf die Spur eines belgischen Agenten in Thessaloniki brachte, den er ebenfalls ermordete. Bei diesem erbeutete er wiederum einen Code, mit dem er einen britischen Agenten in Wien entlarvte. Einige Schließfächer und Europareisen später gelang es dem Bösewicht, in Rom ein Dokument des britischen Geheimdienstes in seinen Besitz zu bringen. Eine Liste, die die Namen von mindestens zwanzig Doppelagenten preisgab. Von Leuten, die immer noch im Ausland lebten und immer noch für feindliche Geheimdienste arbeiteten.

Nun waren sie alle hinter dem Dokument her. Die Deutschen, um die Agenten zu entlarven, die Entente-Mächte Frankreich und Großbritannien, um ihre Agenten zu schützen und – im Falle der neuen Machthaber in Russland – mögliche Zaristen auszuschalten. Daniel selbst war erst kürzlich von den US-Geheimdiensten über diese Situation in Kenntnis gesetzt und um Hilfe gebeten worden.

»Spione außer Rand und Band«, sagte ich angesichts der Neuigkeiten zu Sargent. »Wie ich diesen Mantel-und-Degen-Kram verabscheue.«

Der Hund hob ein Ohr. Er gefiel sich in der Rolle des Spitzels. Kaum hörte er die Worte The Cipher Bureau oder Black Chamber, wie sich der militärische Geheimdienst der Vereinigten Staaten seit Ende des Krieges nannte, blickte er verstohlen drein. Fortan watschelte er nicht mehr wie ein Dackel umher, sondern machte einen Katzenbuckel und schlich auf leisen Pfoten durch die Gegend.

»Ich kaufe dir eine Maske, Darling«, versprach ich und tätschelte ihm den Kopf. »Immerhin fahren wir nach Venedig. Dort gibt es Masken in Hülle und Fülle. – Grundgütiger, ich hasse Venedig. Warum tut Christopher mir das an? Es gibt so viele Städte, in denen man Gemälde restaurieren kann.«

Sargent nieste. Er liebte Venedig. Und es war seine Liebe, die größtenteils zu meinem Hass beitrug. Denn sie äußerte sich in regelmäßigem Wälzen in Fischkadavern, dem Heulen von Opernarien in Dissonanz zu den Gondolieri und in Ausflügen in die Kanäle, aus denen er ohne Hilfe nicht mehr herauskam. Unvergessen mein Hechtsprung von der Rialto-Brücke im Januar 1919. In einem goldenen Zobel, den mir Zar Nikolaus persönlich geschenkt hatte.

Ich vermied also die Lagunenstadt, so gut es ging. Aber leider hatte ich diesmal keine Wahl. Denn nicht nur Christopher erwartete mich in Venedig. Als ich am siebten Tag meines Trips in der Ferne die Hafenanlagen von Triest vorbeiziehen sah, bat ich einen der Matrosen, meine Koffer zu packen. Die Reise war zu Ende. Ich schärfte meine Messer, ölte meine Pistolen und machte mich bereit, an Land zu gehen. An Land und auf die Jagd. Auf die Jagd nach einem Verräter.

Venedig, britisches Konsulat, August 1921

Daniel Dupont. Onkel Daniel. Der Onkel Daniel. Gründer und Chef der Detektei Dupont & Dupont, weltberühmter Schnüffler und möglicherweise Geheimagent der Vereinigten Staaten von Amerika.

»Hocherfreut, Sir«, sagte Kit steif und schluckte.

Dieser Mann war das einzige Hindernis zwischen ihm und der endgültigen Überzeugung, es handele sich bei Jackie Dupont tatsächlich um Diana Gold. Denn wenn Daniel wirklich ihr Onkel war und sie seit ihrer Kindheit kannte, musste Kit sich eingestehen, dass er ein Verrückter war, dem die Granatensplitter das Hirn ramponiert hatten.

»Nicht so schüchtern.« Schon wieder zog der Amerikaner Kit in die Arme. »Bitte nenn mich Daniel. Ich bin ganz gerührt.«

Sir Alfred trat aus dem Schatten und betrachtete die Szene amüsiert. »Surrey und eine Verlobte? Das haben Sie uns aber verschwiegen.«

»Was? Verleugnest du etwa meine Nichte?« Daniel gab sich empört und ließ Kit los. »Zwing mich nicht, mich mit dir zu duellieren. Ich bin ein hundsmiserabler Schütze. Ich hätte keine Chance.« Er strich sein helles Sommerjackett glatt.

Kit wusste aus sicherer Quelle, dass Daniel in seiner Jugend mit Wyatt Earp und Konsorten durch den Wilden Westen gezogen war, dementsprechend gab er auf diese Behauptung nichts.

»Daniel und ich sind alte Freunde«, erklärte Sir Alfred und sein schmales Gesicht mit der ausgeprägten Nase verzog sich zu einem schelmischen Grinsen.

Im Gegensatz zu Truffino war er kein schöner Mann, aber ein attraktiver. Mit guten Farben gesegnet, wie Kits Mutter zu sagen pflegte. Sattes braunes Haar, kräftige Augenbrauen und grün gefleckte Augen. Eine positive Erscheinung, trotz der Tragödie, die während des Krieges über die Familie Purcell hereingebrochen war.

»Verschlägt es dir die Sprache, mein Junge?« Daniel verharrte in einer übertrieben überraschten Pose.

Kit hatte oft versucht, sich Onkel Daniel vorzustellen. Mit einem Witzbold hatte er nicht gerechnet.

»Nein, nein, entschuldige bitte … äh … Daniel. Ich war nur eben in ganz andere Gedanken versunken. Verzeihen Sie, Sir Alfred, aber noch nicht einmal meine Mutter ahnt etwas von der Verlobung. Sie müssen wissen, ich war vor meiner Begegnung mit Jackie mit einer anderen Dame verlobt. Da können Sie sich sicher vorstellen, dass ich der Presse nicht allzu viel Futter geben möchte. Im Übrigen war mir nicht bewusst, dass Sie beide einander kennen.«

Daniel winkte ab. »Wir Weltenbummler begegnen uns eben immer wieder. Ist meine geschätzte Nichte denn nicht bei dir?«

Die Frage wunderte Kit. »Nein, ich dachte, du weißt, wo sie steckt.«

»Ich? Ich habe keine Ahnung, wo sich dieses Mädchen rumtreibt. Es muss nur einer irgendwo Haltet den Dieb! rufen und schon ist sie auf und davon.«

Kit nickte müde, erinnerte sich dann aber an seine gute Erziehung. »Verzeih mir, Daniel, ich war bis eben in der Basilica Santa Maria und bin noch in meiner Konzentration verhaftet. Bleibst du länger in Venedig? Bist du beruflich hier?«

»Nein, nein, nur ein kleiner Abstecher. Ich traf gerade aus Rom ein und wusste nicht so recht, wohin mit mir, da dachte ich, ich überrasche meinen guten Freund Alfred. Wenn nichts dazwischenkommt, bleibe ich für die Schneider Trophy hier.« Dabei handelte es sich um ein prestigeträchtiges Rennen für Wasserflugzeuge. »Ich wohne drüben im Hotel Gritti.«

Sir Alfred breitete die Arme aus. »Perfekt. Dort sind wir heute Abend zum Dinner. Ich werde gleich einen Boten rüberschicken und ihnen mitteilen lassen, dass wir eine Person mehr sind. Kardinal Truffino hat uns eingeladen und mich gebeten, niemanden zurückzulassen. Wir feiern Surreys Meisterwerke.«

Daniel zwinkerte. »Duke of Surrey, was? Ihr Briten und eure Titel. Na, ich habe ja schon von meiner Nichte gehört, dass du deinen Job als Experte bei Rotherhithe’s auf Eis gelegt hast, Christopher.«

Das Wort Nichte versetzte Kit nun schon zum zweiten Mal einen Stich in die Seite. »In der Tat«, sagte er nur.

Das Auktionshaus Rotherhithe’s war kein gutes Thema. Nach dem Krieg hatte Kit dort unentgeltlich als Restaurator und Experte gearbeitet. Doch leider war die Verlockung bald zu groß geworden und er hatte die Bilder nicht nur restauriert, sondern gleich auch noch kopiert und mit Hochspannung dabei zugesehen, wie die Kopien unter den Hammer gekommen waren. Er wusste nicht, inwiefern Daniel über sein unlauteres Hobby Bescheid wusste, aber er hielt es für klüger, das Thema nicht zu vertiefen.

Sir Alfred erkannte Kits Unfähigkeit, ein vernünftiges Gespräch zu führen. »Ich glaube, die Damen nehmen gerade zum Tee im Salon Platz, Surrey. Warum gesellen Sie sich nicht dazu? Daniel und ich haben einiges zu besprechen. Sie werden einander in den nächsten Tagen ja noch sehen.«

»Tolle Idee, Alfred«, stimmte Daniel zu. »Eine Tasse Tee und eine kurze Siesta haben noch jeden müden Krieger wieder auf die Beine gebracht. Bis später, Christopher.«

Kit verabschiedete sich und ging über die Marmortreppe in den ersten Stock des Palazzo, zu den Privatgemächern des Konsuls und seiner Familie. Er wusste zwar nicht so recht, ob er gerade Lust verspürte, sich den Damen auszusetzen, den Tee brauchte er allerdings dringend. Eventuell goss er sich sogar einen Brandy hinein.

Onkel Daniel. Warum tauchten diese Detektive stets wie aus dem Nichts in seinem Leben auf? Er rechnete sekündlich damit, Jackie aus einem Kanal aufsteigen oder aus dem Kamin des Konsulats treten zu sehen. Stattdessen überfiel ihn Onkel Daniel.

Die Tür zum Salon stand offen. Zum Glück gab es in Venedig eine bedeutende britische Exklave und somit auch genügend Domestiken, die in der Lage waren, eine echte Teatime mit Sandwiches und Scones zuzubereiten. Zwar war die italienische Küche über alle Zweifel erhaben, dennoch gab es nichts Besseres als den Fünf-Uhr-Tee, um aufkommendes Heimweh zu vertreiben. Kit war der festen Überzeugung, nur dank dieses Rituals war es dem Inselvölkchen gelungen, die halbe Welt zu erobern. Ein Reich, in dem die Sonne niemals unterging.

Er betrat den weitläufigen, in dunklem Rot gestrichenen und mit Teakholz getäfelten Salon. Auf dem Marmorboden lagen Orientteppiche und mehrere Diwane waren geschmackvoll zueinander angeordnet. Zwei der Sitzgelegenheiten waren belegt. Von den Damen.

So heiß es draußen auch sein mochte, hier drinnen war die Stimmung frostig. Wie immer, wenn die Frauen des Hauses aufeinandertrafen.

Die Ältere der beiden war Prinzessin Natalya Fyodorowna Oblenskaya, genannt Natasha. Nun, alt war sie nicht. Ganz im Gegenteil. Kit schätzte sie auf Anfang dreißig. Seit sie vor der Revolution aus Sankt Petersburg nach Venedig geflohen war, lebte sie dauerhaft im britischen Konsulat. Ihr Verhältnis zu Sir Alfred blieb niemandem verborgen. Er war ein charmanter Witwer, sie eine elegante Witwe. Soweit Kit verstand, hatten die beiden einander schon vor dem Krieg kennengelernt, an der Côte d’Azur. Wo sonst? Damals hatte allerdings Sir Alfreds Ehefrau, Lady Purcell, noch gelebt.

Gott hab sie selig, dachte Kit. Er erinnerte sich gut an den Tag, an dem Theodore Purcell die Nachricht vom Tod seiner Mutter erhalten hatte. Im Schützengraben, während der Schlacht an der Somme, dem monatelangen Hin und Her zwischen dem deutschen Heer und den Streitkräften der Entente, das ohne jedes Ergebnis blieb. Ein Zeppelin hatte über dem Sommerhaus der Familie Purcell in Greenwich bei einem Luftangriff eine Bombe abgeworfen. Alle Menschen in dem Gebäude waren ums Leben gekommen, darunter Lady Purcell. Allein ihre Tochter Elizabeth, damals vierzehn Jahre alt, hatte das Glück gehabt, sich im Garten aufzuhalten. Doch die Narben im Gesicht und auf den Armen waren ihr als schreckliche Souvenirs geblieben. Dabei war sie eine hübsche junge Frau, mit den gleichen satten Farben gesegnet wie ihr Vater und trotz der Narben nicht wirklich entstellt. Allerdings war es nicht bei äußerlichen Verletzungen geblieben. Seit dem Angriff litt sie an einer Konzentrationsschwäche, die gelegentlich so schwer wog, dass sie nicht allein aus dem Haus gehen konnte.

Bei der zweiten Dame im Salon handelte es sich um ebenjene Elizabeth Purcell. Sie trug ein Kleid, das einem Matrosenanzug nachempfunden war und sie sehr jugendlich wirken ließ. Ihr braunes Haar war kinnlang geschnitten und gewellt, wie es mittlerweile in ganz Europa Mode unter jungen Damen war. Dabei ließ sie einige Strähnen über eine Gesichtshälfte fallen, in der Hoffnung, die besonders markante Narbe auf ihrer Wange zu überdecken. Kit mochte Elizabeth Purcell. Trotz ihres Handicaps war sie humorvoll und lebensfroh, gelegentlich geradezu albern. Charakterlich war sie von einer Prinzessin so weit entfernt, wie man es sich nur vorstellen konnte. Gerade hob sie die grünen Augen, die denen ihres Vaters so ähnlich waren, und gewahrte Kit.

»Mylord, wir haben Sie nicht erwartet.« Sie läutete und sogleich erschien ein Diener. »Bitte noch ein Gedeck für den Duke.«

»Sehr wohl, Madam.«

Natasha drehte den Kopf. Ihr Haar, schwarz und glänzend, war zu einer kunstvollen Flechtfrisur aufgetürmt. Medusa mit einem Haupt voller Schlangen. Sie hätte aus einem von Kits restaurierten Gemälden stammen können. Überhaupt war Natasha eine Erscheinung aus einer anderen Epoche. Immer aufwendig frisiert und majestätisch gekleidet. Von der aktuellen Damenmode mit den losen Schnitten hielt sie nichts. Sie zwängte sich weiterhin in enge Korsetts. Und immer trug sie ihren kostbaren Schmuck zur Schau. Das, was davon übrig geblieben war, wie sie gern betonte. Schließlich hatten die Juwelen ihr die Flucht ermöglicht. Dann war da außerdem dieses Element des Okkulten. Natasha war überaus religiös, aber glaubte dennoch an Geisterbeschwörung und Weissagungen. Immerzu trug sie ein Set Tarotkarten bei sich und der Rosenkranz, den sie unentwegt durch die Finger gleiten ließ, bestand aus Steinen, in denen das Feuer der Hölle loderte. Tieforange und blutrot changierten die Kugeln im Licht. Um welche Edelsteine es sich handelte, wusste Kit nicht und er wollte sie auch nicht fragen. Es kam ihm zu intim vor. Jackie würde es wissen und wahrscheinlich auch Onkel Daniel.

»Guten Tag, Surrey«, raunte die Prinzessin.

Ihre Stimme war die einer alten Zigarrendreherin: kratzig und tief. Dabei sprach sie Englisch ohne Akzent, was gar nicht zu ihrem Äußeren passte. Russisch hätten früher nur die Bauern gesprochen, erzählte sie bereitwillig und ohne die Einsicht, dass eine solche Haltung durchaus am Schicksal des russischen Adels Schuld war. Natürlich habe sie eine englische Nanny gehabt, betonte sie stets. Ebenso eine französische Gouvernante. In ihrer Familie sei an jedem Tag der Woche eine andere Sprache gesprochen worden. Dass sie dabei aussah wie das Sinnbild der russischen Ikone, störte sie nicht.

»Sind Sie etwa endlich fertig?«