13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bernardus Verlag

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

Die Sieben-Kirchen-Wallfahrt zu den römischen Papstkirchen inspiriert zu Reflexionen, die die Schönheit des Glaubens jenseits der Volksfrömmigkeit aufzeigen. So wird der Autor auf seinen Spaziergängen durch die ewige Stadt mit theologischen, philosophischen, historischen und selbst juristischen Fragen konfrontiert. Eingeflochten sind auch vier Exkurse, die sich mit der Philosophie Papst Benedikts XVI. auseinandersetzen. Thematisiert werden darin etwa die politischen Aufgaben der Kirche, das kanonische Eherecht sowie das Collegium Germanicum et Hungaricum.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 757

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Impressum

1. Auflage 2016

©Bernardus-Verlag

In der Verlagsgruppe Mainz

Alle Rechte vorbehalten

Printed in Germany

Bernardus-Verlag

Verlagsgruppe Mainz

Süsterfeldstraße 83

52072 Aachen

www.bernardus-verlag.de

Herstellung und Vertrieb

Druck & Verlagshaus Mainz GmbH

Süsterfeldstraße 83

52072 Aachen

www.verlag-mainz.de

Abbildungsnachweis (Umschlag)

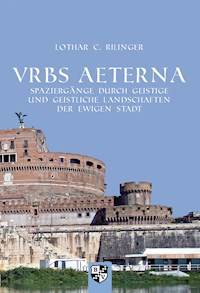

»Engelsburg«, Rom September 2010, Photo von Christiane Binroth

ISBN-13: 978-3-8107-0280-7

Für Aggie

Einleitung

Meine erste Fahrt nach Rom liegt schon über vierzig Jahre zurück. Unsere Mutter wollte noch einmal die vrbs aeterna, die Ewige Stadt Rom, besuchen, um – wie in einer Vorahnung ihrer künftigen Leiden und ihres allzu frühen Todes – zusammen mit ihrer Familie von Papst Paul VI. gesegnet zu werden. Dessen Statue hatten wir im Jahr zuvor anlässlich einer Pilgerfahrt mit dem Orden meines Vaters, dem Ritterorden vom Hl. Grabe zu Jerusalem, auf dem Berge Tabor gesehen. Danach mied ich Rom. Diese Stadt war mir durch den Lateinunterricht, der für mich nur eine nahezu unendliche Quälerei gewesen war, gründlich verleidet. Jeden Tag sah ich auf dem Grammatikbuch das Bild vom Forum Romanum, und jeden Tag wurde mir vor Augen geführt, wie schwierig und beinahe unmöglich es für mich war, die Geheimnisse der lateinischen Sprache zu durchdringen. Doch als sich unsere Tochter Aggie entschloss, im Rahmen ihres Studiums der evanglischen Theologie ein Jahr nach Rom zu gehen, da war die Ablehnung dieser Stadt gegenüber wie weggeblasen. Ich wollte Rom kennen lernen, dieses Weltreich der bildenden Künste, wie es der damalige Direktor des Kaiser-Wilhelm-Institutes für Kunstgeschichte in Rom Leo Bruhns formuliert hat.1 Darüber hinaus wollte ich den Ort aufsuchen, der das Zentrum der katholischen Kirche darstellt – das Zentrum der römisch-katholischen Theologie und der Christlichen Philosophie und das – diesen Anspruch kann das Papsttum immer noch geltend machen – der abendländischen Ethik. Was lag deshalb näher, als einmal den Pilgerweg zu den sieben römischen Pilgerkirchen zu gehen, der, wenn man ihn betend an einem Tag schafft, einen Ablass der Sündenschuld gewährt. Es waren Pilgergänge durch die geistigen und geistlichen Landschaften Roms.

Meine Frau, unsere Tochter Aggie – beide gehören der evangelisch-lutherischen Kirche an – und ich als Katholik waren auf der Suche, etwas zu finden – neue Erkenntnisse, neue Zusammenhänge und eine Begegnung mit Gott –, ja, wir waren auf der Suche, hatten aber auch die Gewissheit, etwas zu finden, gerade die Nähe zur Spiritualität.2 An einem Tag ging Aggie zusammen mit den Priesteramtskandidaten aus dem Collegium Germanicum et Hungaricum diesen Weg, wir aber benötigten viele Tage, die uns allerdings unvergessliche Eindrücke schenkten. Wir wollten nicht im Eilschritt von Kirche zu Kirche, von Gedächtnisort zu Gedächtnisort hetzen, wir wollten vielmehr auf den Wegen die Nähe zur Geschichte – auch die Nähe zur in Rom oft anzutreffenden deutschen Geschichte – suchen, schließlich hat »kein Volk seine geistige Verbundenheit mit Rom in einer nie endenden Reihe großer Namen ähnlich dargestellt wie das deutsche«.3 Und wir wollten ebenfalls ein Rendezvous mit dem Glauben, mit der römisch-katholischen und der evangelisch-lutherischen Kirche und auch mit der ökumenischen Bewegung wagen. Die Gedanken, die mir auf den langen Wegen kamen, die Assoziationen, die sich aufdrängten, die Spiritualität, die wir erfahren haben, die Erkenntnisse, die wir erlangen konnten, möchte ich der kritischen Öffentlichkeit vorlegen – wohl wissend, dass ich nur ein Bruchstück dessen erleben und dann auch beschreiben konnte, was uns die Ewige Stadt zu bieten vermag. Dieser Text soll demzufolge auch kein weiterer Fremdenführer sein, hiervon gibt es genug, er soll vielmehr eine persönliche Momentaufnahme sein – ein Festhalten des Augenblicks, damit er sich nicht sofort im Vergessen auflöst.

Es waren Pilgergänge, doch wir erstrebten keinen Ablass, es waren vielmehr Wege, die sich aus dem Ziel ergaben – dem Ziel, neben der Spiritualität auch etwas von dem Geheimnis erahnen können, das das christliche Rom umgibt. Friedrich Sieburg hoffte, dass die Steine in Paris reden könnten, um ihm zu sagen, was sie alles erlebt und gehört haben. Wir hofften, dass die Steine, die Kunst und die Architektur in Rom, all das, was die Ewige Stadt ausmacht, ihr Schweigen ein wenig brechen, um uns die Möglichkeit zu eröffnen, die Rätsel lösen zu können, die uns in Rom auf Schritt und Tritt begegnen. Es waren Wege, die uns tief in die Geschichte der Stadt führten, die uns aber auch die denkerische Grundlage des Abendlandes näherbrachte – diese Theologie und Philosophie, aus der Europa und unsere Kultur nicht nur geboren worden sind, sondern unser Leben – bewusst oder unbewusst, gewollt oder eben nicht gewollt – bestimmt. Auch wenn sich das Abendland durch die immer weiter fortschreitende Säkularisierung von seinen Wurzeln zu emanzipieren trachtet – vollständig abzustreifen ist diese Grundlage nicht, dafür ist sie zu konstituierend und dazu hat sie zu dominant unser gesellschaftliches und staatliches Leben seit fast zweitausend Jahren geprägt.

Durch unsere Tochter Aggie, die unsere erste Romfahrt nach der langen Pause vorbereitet hatte und es uns dadurch leichter machte, Rom ein wenig kennenzulernen – durch sie eröffnete sich mir ein neuer Kosmos der Theologie, der Philosophie und der Geschichte, eine neue Welt der Gedanken, auch die der ökumenischen Bewegung. Durch ihre Führung konnte ich Einblicke erhalten, die mir sonst verschlossen geblieben wären. Dadurch war es mir vergönnt, Rom ein wenig jenseits der Touristenwege zu erfahren und einige flüchtige Blicke in Räume zu werfen, die sich nur Eingeweihten öffnen. Ihr sei deshalb aus Dankbarkeit dieses Buch gewidmet.

Hemmingen, im Frühjahr 2016

Lothar Christian Rilinger

1 Leo Bruhns: Universitas. In: Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und Literatur 5 (1956) 459–468 (461).

2 Vgl. zum Sinn des Pilgerns: Abtprimas Notker Wolf mit Leo G. Lindner: Wohin pilgern wir? Alte Wege und neue Ziele (Reinbeck bei Hamburg 2009) 15 f.

3 Ludwig Curtius: Deutsche und antike Welt. Lebenserinnerungen (Stuttgart 1958) 304.

Erste Begegnung

Am Hauptbahnhof Termini trafen wir unsere Tochter Aggie, und damit konnte unser Abenteuer Rom beginnen. Mit dem Bus fuhren wir hinaus zum Centro Melantone, wo Aggie während ihres Romaufenthaltes lebte und das im Südwesten Roms an der Via Aurelia Antica angesiedelt ist.

Rom war lange Jahrhunderte Metropole des sehr weltlichen Kirchenstaates, und noch immer ist diese Stadt Zentrum einer die Welt umspannenden Religion. Diesem Machtanspruch wurde auch sichtbarer Ausdruck verliehen. Die Vorstellung, alles ins Monumentale und Grandiose führen zu müssen, ist zwar Teil der Identität des römischen Volkes – selbst als die Stadt fast vollständig in die staatliche Bedeutungslosigkeit abgeglitten war –, doch von der alten römischen Baumaxime, wonach das Große nicht kolossalisch wirken dürfe, dass also das Kolossalische niemals groß wirken dürfe4, ist kein Architekt abgewichen.

Als der Kirchenstaat aber 1870 aufgelöst wurde, übernahm die weltliche Macht die Attitüde der geistlichen und führte das Imperiale fort. Als mich dieser Gedanke bewegte, fuhren wir gerade an dem Nationaldenkmal vorbei, das in Erinnerung an den ersten italienischen König Victor Emmanuel II. aus dem Haus Savoyen und an die Einigung Italiens errichtet worden ist. Kalkweiß stach dieses Monument aus dem Dunkel der Nacht – riesig, außerhalb jeglicher Dimension und Proportion, und übersteigt damit die architektonische Idee der kirchlichen Macht um ein Vielfaches. Es ist einfach nur gewaltig, und in ihm sollte die Antike wieder auferstehen, um anzuzeigen, auf welcher Grundlage der neue italienische Staat aufgebaut werden sollte und um sich durch dieses architektonische Zeichen von der Tradition des Kirchenstaates zu emanzipieren. Nicht nur die schiere Größe des Monumentes, das die Römer respektlos, aber aus einem Abstand zu der damaligen heroischen Zeit heraus als die »Schreibmaschine« abtun, erinnert an das Kolosseum, auch der Baustil, der nicht nur die Antike zitiert, sondern sie schlicht und einfach fortführen möchte.

Später ließen wir die Engelsburg rechts liegen. In ihr trat uns ebenfalls eine Monumentalität entgegen, die freilich nicht jegliche Proportion verloren hat und deren Steine in der Dunkelheit nicht die Augen blendeten. In einer Straßenflucht erkannte ich im Vorbeifahren den von Bernini geschaffenen Säulengang, der den Petersplatz umschließt, und in diesem Moment hatte ich das Gefühl, endlich angekommen zu sein, endlich das Ziel erreicht zu haben.

Deutsche Kolonie

Als wir die Via Aurelia Antica befuhren, tauchte vor uns der abgeschlossene und bewachte Komplex auf, der neben dem Centro noch den Verwaltungssitz der Evangelisch–Lutherischen Kirche Italiens (ELKI), die Deutsche Schule und das Deutsche Historische Institut beherbergt.

Derartig bewachte Areale waren mir auf der abendlichen Fahrt sofort ins Auge gefallen. Immer wieder sahen wir die verschlossenen Tore und die hohen Mauern. Ungeschützt können hier die Bewohner offensichtlich nicht leben, dafür ist die Kriminalität zu groß.

Centro Melantone

Das Centro Melantone wurde seitens der Evangelisch-Lutherischen Kirche Italiens und der Waldenser Fakultät für Theologie als »Associazione Centro Fillipo Melantone - Protestantisches Zentrum für Ökumenische Studien« am 11. Dezember 2002 gegründet. Ziel des Vereins ist es, das Projekt der Ökumene, das 2002 durch eine gemeinsame Synode der ELKI und der Waldenser – und Methodistenkirche begonnen wurde, in einer konkreten Form weiter fortzuführen, um eine Profilierung der protestantischen Theologie auf einer ökumenischen Grundlage im europäischen Geist der Leuenberger Konkordie herbeizuführen. Darüberhinaus soll eine Ökumene im Horizont des weltweiten Protestantismus, wie es in der Gründungsurkunde des Zentrums festgelegt worden ist, praktiziert werden.5

Evangelisch-Lutherische Kirche Italiens

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, im Oktober 1949, wurde aus den schon bestehenden evangelisch-lutherischen Gemeinden Italiens die ELKI gegründet. Die Gemeinden selbst sind teilweise sehr viel älter. Die erste wurde in Venedig zur Zeit der Reformation gegründet, als sich deutsche Kaufleute in einer geheimen Vereinigung zusammenschlossen haben. Andere Gemeinden wurden später gegründet – wie die in Triest 1778 oder die in Rom 1819 –, und diese damaligen deutschsprachigen Auslandsgemeinden waren bis zum Zweiten Weltkrieg dem preußischen Oberkirchenrat und später dem Kirchenrat der Deutschen Evangelischen Kirche (DEK) angegliedert oder unterstellt. Nur rund 7.000 Mitglieder weist die Kirche auf. Sie ist damit eine Minderheitenkirche innerhalb eines Landes, in dem die Bevölkerung fast ausschließlich römisch-katholisch getauft ist. Die ELKI ist vom italienischen Staat anerkannt, die Rechtsbeziehungen sind seit 1995 staatsrechtlich verbindlich in einem Vertrag (Intesa) geregelt. Das Selbstbestimmungsrecht der einzelnen Gemeinden blieb auch nach Gründung der ELKI weitgehend bestehen, teilweise wurde es sogar noch erweitert. In einer besonderen Weise ist die ELKI der Ökumene verpflichtet – der Ökumene mit anderen Kirchen der Reformation und mit der römisch-katholischen Kirche. Durch die Kirchenverfassung vom 25. Januar 2004 hat sich die ELKI als eine zweisprachige Kirche etabliert, als eine deutsch– und italienischsprachige. Die Beziehung zur Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) ist nach wie vor eng, diese entsendet, auch auf der Grundlage von befristeten Verträgen, Pastore in die italienischen Gemeinden. Die ELKI und das CentroMelantone sind im gleichen Gebäude untergebracht.6

Als wir durch das Tor der weitläufigen Anlage gingen, betraten wir eine Welt für sich, sprachlich und kulturell, abgeschottet von der Umgebung. Dieses Gelände ist wie ein Teil Deutschlands. Nur die Pinien und die Zypressen, aber auch die Palmen, die sich schlank dem Himmel entgegenrecken, erinnerten daran, dass wir durch einen südlichen Park gingen, der nur durch die Gebäude aufgelockert zu sein schien.

Das Ewige in Rom

Ich dachte an ein Gespräch über die Begründung Roms als vrbs aeterna, als Ewige Stadt, das wir tief im Herzen von la douce France mit Elianna, einer bayrischen Freundin, geführt haben. Vor Jahrzehnten hat es sie nach Frankreich verschlagen und ihr sehnlicher Wunsch es ist, an ihrem Lebensabend in Rom in einem Appartement mit Fresken aus dem XVI. Jahrhundert ihre kunsthistorischen Studien fortführen zu könnnen. Für sie ist nur in Rom die Kunst zu einer unvergleichlichen Blüte herangereift und nur dort sei die Kunst der Antike mit der des Christentums eine Symbiose eingegangen, die ihresgleichen auf der Welt sucht. Dabei sprachen wir auch über die Weltuntergangsangst, unter der die Menschen leiden. Immer hätten sie das eigene Ende und das ihrer Kultur vor Augen, doch in Rom sei dieses Ende nicht auszumachen. Ja, Rom existiert schon seit über zweieinhalb Jahrtausenden, ohne dass diese Stadt dem Untergang geweiht wäre. Selbst als dieser Ort von der weltlichen Macht, von Kaiser Konstantin, verlassen wurde, um sein Reich in Byzanz aufbauen zu können, hat Rom nicht endgültig aufgehört, ein Zentrum der Kultur zu sein. In das durch Konstantin verursachte Machtvakuum, das den kulturellen Niedergang des weströmischen Reiches nach sich zog, ist die päpstliche Macht eingetreten und hat Rom wieder zu einem kulturellen Zentrum geführt. Dadurch ist der Eindruck entstanden, dass Rom nicht untergehen kann und dass dieser Stadt nicht das historische Schicksal beschieden ist, irgendwann – wie so viele andere Städte – in die Bedeutungslosigkeit zu versinken und dem Vergessen anheim zu fallen. Diese Entwicklung könne am besten – so unsere Freundin – mit dem Begriff »ewig« umschrieben werden, wohl wissend, dass »ewig« eigentlich ohne Anfang und ohne Ende bedeute. Im übertragenen Sinn drückt dieser Begriff jedoch aus, dass sich alles ändert, nur Rom bleibt sich treu und hält an dem ursprünglichen Anspruch auf Weltgeltung fest.

Mit dem Adjektiv aeterna wird auch die Verschmelzung der Kulturen, die Rom beherrschen, umschrieben. In dieser Stadt haben alle Kulturen ihren Platz. Dieses Konglomerat hat Rom zu einer ganz besonderen Stadt gemacht – zu einer, in der fast nichts verloren geht und die sogar Verwahrlosungen überstanden hat. Vielmehr baut eine kulturelle Epoche auf der nächsten auf, sie sind verquickt und verwoben, zuweilen sogar untrennbar. Dieses Phänomen bestärkt auch den Eindruck der Unvergänglichkeit und damit den der Ewigkeit.

In dieser Unvergänglichkeit offenbart sich auch die Übersteigung der Zeit hin zu einer Zeitlosigkeit, die aus der eigenen Bewusstseinseinstellung heraus als ein konstituierendes Moment angenommen wird. Daher ist »das ewige Rom keine Redensart«, wie es Paul Graf York v. Wartenburg in einem Brief an Wilhelm Dilthey formulierte.7

4 Vgl. Joachim Fest: Im Gegenlicht. Eine italienische Reise (Berlin 1988) 324.

5 Vgl. http://www.centromelantone.org.

6 Vgl. Internetseite des Kommunikationsausschuss Lutherischer Minderheitkirchen in Europa (KALME), http://www.kalme.net/kurzgeschichte-it.html.

7 Vgl. Paul Graf Yorck v. Wartenburg: Brief vom 4. März 1891. In: Briefwechsel Wilhelm Dilthey und Graf Paul Yorck von Wartenburg 1877–1897 (Halle, Saale, 1923) 120.

Das Ende der Ökumenischen Woche: San Paolo fuori le Mura

Südlicher Morgen

Eine klare, frische Morgenluft lag über dem Park des Centro. Hinter der Schule stieg ein Hügel ein wenig empor, bewaldet mit den für den Süden so charakteristischen Pinien. Ein hoch aufgeschossener, kahler Stamm, und darüber bildet sich eine immergrüne, flache Krone, sodass die Erhebung wie mit schwarzen Regenschirmen bedeckt anmutete. Dazwischen reckten sich ab und zu schmale und spitzige Zypressen in den Himmel – wie Zeigefinger, die darauf aufmerksam machen, dass wir uns im Süden aufhalten. Vereinzelt konnte ich auch Palmen entdecken, die daran zu erinnern schienen, dass früher auch weite Teile des südlichen Mittelmeerraumes zu Rom gehörten. Am Gegenhang, hinter der Via Aurelia Antica, übergossen die ersten Strahlen der Sonne die Bäume mit einem feinen rosafarbenen Hauch, der die Luft noch klarer erscheinen ließ.

Nur gedämpft drangen die Geräusche der Großstadt bis in unseren Park – gedämpft und wie ein ferner Hinweis auf ein Leben, das die meisten Römer zu führen gezwungen sind und dem sie nicht ausweichen können. Im Sommer sitzen sie in ihren quälend heißen Wohnungen, während die Studenten hier im kühlen Schatten der Bäume darauf warten können, dass die Hitze vergeht.

Petersplatz

Als wir den Bus am Vatikan verließen, strömten schon viele Gläubige zum Petersdom, um an der wöchentlichen Generalaudienz des Papstes in der Aula Paul VI. teilzunehmen. Vor uns erhob sich das aus behauenen Steinen geformte Gebirge des Petersdomes. Immer höher stieg es gen Himmel, wie eine Versuchung Gottes könnte man meinen, und dabei musste ich an den Turmbau zu Babel denken. Doch in dieser Kirche soll Gott nicht versucht werden, diese Kathedrale soll vielmehr das höchste Streben nach Gott versinnbildlichen. Jeder Absatz dient dazu, einem weiteren Kunstwerk Platz zu bieten, ein Absatz über dem anderen bis hin zur Kuppel, die ja das Himmelsgewölbe widerspiegelt und uns daran erinnert, dass wir durch Gott eine Begrenzung erfahren und dass wir mit unseren Gedanken den Himmel nicht zu durchstoßen vermögen, um jenseits der Vorstellungen Gottes ein System zu entwerfen.

Schweizergarde

Unter den Bernini’schen Arkaden auf dem Petersplatz empfingen uns Schweizer Gardisten, die den Übergang zum Vatikanstaat kontrollieren. Konnten wir den Platz vor dem Petersdom, der schon vatikanisches Hoheitsgebiet ist, noch ohne Kontrolle betreten, so ist es aber nicht mehr möglich, ohne Erledigung einiger Formalitäten in den Vatikanstaat einzureisen. Wegen des großen Andrangs zur Generalaudienz sind die Einreiseformalitäten etwas gelockert, zumal der Bereich vor der Audienzhalle abgesperrt ist, sodass neugierige Besucher nicht weiter in den Vatikan eindringen können.

Die Gardisten traten uns in ihren malerischen Uniformen, die in den Wappenfarben der Medici geschneidert sind, entgegen, und sie wirkten, als ob sie sich aus einer anderen Zeit in die Moderne hinübergerettet hätten. Auch wenn sie auf die Gläubigen einen harmlosen und mehr nostalgischen Eindruck machen – sie stellen eine höchst effiziente Truppe dar, die mit der traditionellen Hellebarde ebenso wie mit Feuerwaffen umzugehen weiß. Nur unbescholtene, römisch-katholische Schweizer Staatsbürger, die die Schweizer Rekrutenschule besucht haben und sich folglich auf das militärische Handwerk verstehen, werden in die Garde aufgenommen. Der Ernst ihrer Aufgabe wird den angehenden Gardisten spätestens dann bewusst, wenn sie vereidigt werden und schwören, treu, redlich und ehrenhaft dem regierenden Papst zu dienen, und sich mit ganzer Kraft für ihn einzusetzen, auch bereit zu sein, wenn es notwendig sein sollte, selbst ihr Leben für den Pontifex hinzugeben.8

Am 6. Mai eines jeden Jahres, dem Schicksalstag der Schweizer Garde, findet die Vereidigung der neuen Gardisten statt – an dem Tag, an dem am 6. Mai 1527 der größte Teil der Gardisten in einer Verteidigungsschlacht gegen die Söldner Kaiser Karls V., die über »die unselige Stadt die Schrecken einer entsetzlichen Plünderung« verhängten,9 ihr Leben ließ. Dieser Tag ist als Sacco di Roma in die Geschichte eingegangen.

Die Vorgeschichte dieses Tages und der sich anschließenden weiteren Plünderungen und Gewalttaten ist die des Kampfes um die Vorherrschaft in Europa. Es war ein Kampf zwischen dem Haus Habsburg, das traditionell den Kaiser im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation stellte, und dem französischen König Franz I., der liebend gern die deutsch-römische Kaiserkrone tragen wollte.

Vorgeschichte

Karl V. war nach dem Tod von Kaiser Maximilian I. am 28. Juni 1519 im Alter von neunzehn Jahren von den deutschen Kurfürsten in Frankfurt am Main zum deutsch-römischen Kaiser gewählt und am 22. Oktober 1520 in Aachen gekrönt worden. Er entstammte – wie seine Vorgänger und Nachfolger auf dem Kaiserthron – dem Haus Habsburg. Er war der Sohn des Erzherzogs Philipp von Österreich und Johannas, der Erbtochter des Königs Ferdinand von Aragonien und dessen Gemahlin Isabella von Kastilien. Aufgewachsen ist Karl unter der Obhut seiner Tante Margarete, Erzherzogin von Österreich. Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1506 wurde er Herr der Niederlande und erbte, nachdem König Ferdinand von Aragonien 1516 gestorben und Karls Mutter für geisteskrank erklärt worden war, die spanische Herrschaft.

Ausgebildet wurde Kaiser Karl von dem Priester und Philosophen Hadrian Floriszoon, der später zum Papst gewählt wurde und den Namen Hadrian VI. annahm. Er war vor Papst Benedikt XVI. der letzte Papst, der aus dem deutschen Kulturraum stammte. Sein Grab, das wir uns vorgenommen hatten aufzusuchen, ist in der Kirche Santa Maria dell’ Anima, der Kirche der Deutschen, zu sehen.

In der von Karl unterzeichneten Wahlkapitulation hatte dieser auch zugesagt, wegen seiner oftmaligen Abwesenheit in den deutschen Landen ein Reichsregiment zu etablieren. Auf dem Reichstag in Worms im Januar 1521 wurde es beschlossen, und anlässlich dieser Versammlung der deutschen Fürsten nahm Karl V. auch Partei für den Katholizismus und stellte sich gegen die Lehre Luthers. Auch wenn der Kaiser die Missstände in der Kirche sah – er hielt sie für reformierfähig, und diese Reform wollte er durchsetzen. Auf diesem Reichstag wurde Luther, dessen Reformvorschläge als zu weitgehend verworfen wurden, als Ketzer verurteilt und die Bekämpfung der Lehre Luthers in dem Wormser Edikt vom 8. Mai 1521 befohlen.

Frieden von Madrid

Franz I. von Frankreich fühlte sich durch die Macht Karls V. bedroht, da das französische Staatsgebiet nunmehr vom Herrschaftsgebiet des deutsch-römischen Kaisers umschlossen war. Auch hatte es Franz I. nicht verwinden können, die Kaiserwürde 1519 nicht erhalten zu haben, hatten doch die deutschen Kurfürsten den Habsburger Karl und nicht ihn, den König von Frankreich aus dem Haus Valois, zum Kaiser gewählt. Wegen der Herrschaft über Italien brach deshalb der Krieg zwischen dem französischen König und dem Kaiser aus. Papst Leo X., fast alle Staaten Italiens und Heinrich VIII. von England kämpften auf der kaiserlichen Seite. Der Krieg endete erst einmal nach der Schlacht bei Pavia am 24. Februar 1525 mit der Niederlage Frankreichs und der Gefangennahme Franz I. In dem Frieden von Madrid vom 14. Januar 1526, den der französische Kanzler Jean de Selves, Seigneur de Cromières, aushandelte und dem der französische König mit einem inneren Vorbehalt zustimmte, verzichtete dieser auf Neapel und Mailand sowie auf Burgund. Außerdem erklärte er sich bereit, die Schwester des Kaisers, Eleonore, die Witwe des Königs von Portugal, zu heiraten. König Franz I. stellte für die Einhaltung der Vertragsverpflichtungen seine zwei Söhne als Bürgen. Doch kaum war er wieder auf freiem Fuß, widerrief er den Friedensvertag. Dieser Widerruf wurde auch von Papst Clemens VIII. bestätigt, da der Vertrag unter Zwang abgeschlossen sein sollte. Franz I. versuchte zwar, im Nachhinein Kaiser Karl V. gegenüber den Vertragsbruch durch Zahlung von Geld zu rechtfertigen, doch dieser entgegnete den französischen Gesandten gegenüber nur wütend: »Ich will von Eurem König kein Geld, ich will, dass der Allerchristliche König sein Wort hält.«10 Der französische König hielt aber nicht sein Wort und verzichtete auch nicht auf Burgund.

Jean de Selve

Nicht nur der Kanzler des französischen Königs, Jean de Selve, Seigneur de Cromières, zeigte sich in den Verhandlungen mit dem deutsch-römischen Kaiser Karl V. als sehr geschickt, auch seine Nachfahren zeigten ein Verhandlungsgeschick. Diese waren in Glaubensdingen sehr tolerant und weitschauend und praktizierten dadurch eine Ökumene, die ihnen in den französischen Religionskriegen den Besitz Cromières im südlich-westlichen Frankreich, im Limousin, rettete. Admiral de Coligny, der Anführer der Protestanten, wütete und brandschatzte mit seinen Truppen im Südwesten Frankreichs, um der Bevölkerung seinen Glauben aufzuzwingen. Im Verlauf dieses Kriegszuges stand er auch vor dem Château de Cromierès, dem vormaligen Sitz von Jean de Selve. Der Marquis de Cromières konnte aber dem Protestanten seine die Konfessionen übersteigende Gläubigkeit vor Augen führen und Coligny nicht nur die katholische Schlosskapelle zeigen, sondern auch den viel größeren temple, wie in Frankreich die protestantischen Kirchen genannt werden. Die ursprüngliche Gerichtshalle wurde, da einige Mitglieder der Familie zum neuen Glauben konvertiert waren, zum protestantischen Gotteshaus umgewandelt, so dass alle Familienmitglieder und alle Dorfbewohner Gott in ihrem jeweiligen Gottesdienst verherrlichen konnten, ohne dass sie unter den konfessionalistischen Querelen und Verwerfungen leiden mussten. Coligny wusste diese Toleranz zu schätzen, zerstörte den Besitz nicht, so wie er viele Schlösser im südlichen Limousin brandschatzte, deren Besitzer nicht bereit waren, dem alten Glauben abzuschwören, und zog weiter, um an anderen Orten, die Bevölkerung mit dem Schwert zu bekehren.11

Sacco di Roma

Kaiser Karl V. wurde Papst Clemens VII. zu mächtig. Deshalb schloss der Papst mit den italienischen Fürsten und Franz I. von Frankreich, den er von seiner Vertragsverpflichtung aus dem Vertrag von Madrid aus fadenscheinigen Gründen entband, ein Bündnis gegen Karl V., das als Heilige Liga bezeichnet wurde. In diesem Vertrag war schicksalshaft die Sacco di Roma angelegt. Die französischen Truppen drangen in die Lombardei ein, so dass dieser Vorstoß von kaiserlichen Truppen unter Führung des Söldnerführers Jörg von Frundsberg abgewehrt werden konnte. Diese Söldnertruppe war allerdings schlecht besoldet und verpflegt, schließlich war die Kriegskasse leer. Die Söldner zogen deshalb eigenmächtig gen Rom, um sich dort schadlos zu halten. Papst Clemens VII. bot dem Heerführer 150.000 Dukaten an, um Rom zu verschonen, doch die Walze war nicht mehr aufzuhalten. Am 6. Mai 1527 wurde Rom erobert, und die Söldner rückten gegen den Papstpalast auf dem Vatikan vor. Die Schweizer Gardisten kämpften heldenhaft, doch einer solchen Übermacht konnten sie sich nicht erwehren. 147 Gardisten fielen im Kampf, den verbliebenen 42 Gardisten aber gelang es, den Papst durch einen geheimen Gang, den Passeto, den Papst Alexander VI. auf der Mauer vom Vatikan zur Engelsburg angelegt hatte, in Sicherheit zu bringen. Tagelang plünderten, frevelten, vergewaltigten und mordeten die Söldner. Am 5. Juni 1527 ergab sich Papst Clemens VII. und der Friede konnte wieder einkehren. Diese Plünderung Roms ist bis zum heutigen Tag die schlimmste geblieben, von weiteren ist die vrbs aeterna verschont geblieben – sie war »die letzte Katastrophe der Ewigen Stadt bis heute.«12 Die deutschen Söldner sollen schlimm gewesen sein, doch die italienischen sollen schlimmer gewesen sein, aber am schlimmsten sollen die spanischen gewütet haben, wie der damalige Prior der Kanoniker von Sant’ Agostino der Nachwelt überlieferte.13

Audienzhalle Paul VI.

Die wahrlich riesige Audienzhalle wurde unter Papst Paul VI. gebaut. Sie wirkt ob ihrer gigantischen Ausmaße und ob ihres so ganz anderen Baustils wie ein Fremdkörper inmitten der sie umgebenden anderen Gebäude. Wurden die benachbarten Häuser im Stil der Renaissance und des Barock errichtet, so verströmt diese Halle den herben Charme des Stahlbetons. Ein wenig zu scharf ist dieser Unterschied schon, ein wenig zu störend, doch um eine Halle für über 15.000 Personen bauen zu können, bedarf es nun einmal modernster Bautechniken, und diese kennen nur glatte Fronten. Jegliche Verzierungen und Schnörkel, jegliche Kunstgriffe, um die glatten und seelenlosen Flächen aufzulockern, sind dieser funktionalen Bauweise fremd.

Warten auf den Papst

Über eine Stunde mussten wir warten, doch auch diese Zeit verging wie im Flug, war doch allein schon dieses Warten ein Erlebnis für sich. Vor uns tat sich eine Bühne auf, die mit der Größe der Halle korrespondierte: sie war schlichtweg riesig, und der Sessel, auf dem Benedikt Platz nehmen sollte, verlor sich in der Weite des Raumes. Alles in diesem Saal war überdimensioniert, aber auch wirklich alles; dieser Raum ist für den Besuch einer großen Menschenmenge angelegt – und das jede Woche. In ihm präsentiert sich eine Weltkirche mit ihren über 1,3 Milliarden Mitgliedern, in ihm wird aber auch dem Wunsch der Gläubigen aus aller Welt entsprochen, um eine, wenn auch nur mittelbare, Nähe zum Papst zu gewähren. Kein anderes Staatsoberhaupt, kein anderer Religionsführer zieht so viele Zuschauer an, und das Woche für Woche. Benedikts Audienzen haben sogar mehr Zulauf als die seines Vorgängers, und dieser ist ja nachgerade euphorisch als volksnah bezeichnet worden. Ein Personenkult ist aber gleichwohl hierin nicht zu erkennen, dazu steht Benedikt zu distanziert seiner eigenen Person gegenüber, zumal er weiß, dass diese Verehrung nicht ihm als Person entgegengebracht wird, sondern demjenigen, den er auf Erden vertritt. Er ist nur die sichtbare Projektionsfläche, auf die die Gläubigen ihre Sehnsüchte werfen können, damit sie der Papst gleichsam weiterleiten möge.

Die Generalaudienz bildet den Abschluss der Ökumenischen Woche, in der hier in Rom über die Einheit der Kirchen nachgedacht wurde. Gespannt warteten die Gläubigen auf das Erscheinen des Papstes, Sprechchöre waren zu hören, Lieder wurden gesungen und dazwischen immer wieder die Vivat-Rufe der Südländer. Pilger begrüßten sich lautstark über die Reihen hinweg, Gitarrenmusik erklang und Plakate wurden hochgereckt. Es herrschte nahezu eine Volksfeststimmung. Nur meinen texanischen Nachbarn zur Linken tangierte die Aufregung nicht, er schlief mit weit ausgestreckten Beinen offensichtlich den Schlaf der Gerechten. Seine Begleiterin versuchte ihn noch hiervon abzuhalten, indem sie ihn in ein Gespräch zu verwickeln versuchte, doch vergeblich. Ganz anders das Brautpaar aus Amerika, das auf den Segen des Papstes wartete. Sie trug wieder das weiße Brautkleid, er einen schwarzen Anzug, zu dem die weißen Turnschuhe einen allzu heftigen Gegensatz bildeten. Beide warteten geduldig und ließen sich nicht von der immer größer werdenden Unruhe anstecken.

Immer mehr Bischöfe und Kardinäle nahmen auf dem Podium Platz, zwei Schweizer Gardisten mit ihren Hellebarden stellten sich neben den weißen Sessel des Papstes, in Schwarz gekleidete Sicherheitsbeamte traten hinzu, und als dann der Papst erschien, gab es kein Halten mehr. Wie in einem Fußballstadion erfüllten die Hoch-Rufe den Saal, ein Beifallsturm brandete der Bühne entgegen, und Gesänge erklangen, um Benedikt zu begrüßen. Scheinbar ein wenig peinlich berührt – wie immer – nahm der Papst diesen Beifall entgegen, segnete, grüßte und schien froh zu sein, als sich der Sturm wieder legte und er mit der Andacht, als die die Audienz angesehen und auch so zelebriert wird, beginnen konnte.

Ansprache

Papst Benedikt sprach in italienischer Sprache, nur bruchstückhaft konnte ich seine Worte verstehen. Wie verloren wirkte er auf der großen Bühne und so fern, doch durch seine Sprache war er unglaublich stark präsent. Auch wenn viele nicht verstanden, was er ausführte – allein ihn zu hören und dabei auch noch zu sehen, war den meisten – auch uns – genug.

Homilie über das Hohepriestergebet Jesu

Zwar konnten wir kaum verstehen, was Papst Benedikt vortrug, schließlich reichen die wenigen verbliebenen Brocken Latein nicht aus, um die italienische Sprache zu verstehen, geschweige denn eine Homilie über einen neutestamentlichen Text. Die Ansprachen werden danach immer auch in deutscher Sprache vom Heiligen Stuhl verbreitet, und deshalb konnten wir ein wenig später nachlesen, was Benedikt den Zuhörern aufgegeben hat. Er sprach in der Generalaudienz nicht ausdrücklich über die ökumenische Bewegung und über das Ende der Ökumenischen Woche, er machte sich vielmehr Gedanken über das hohepriesterliche Gebet Jesu, das wir als die Gründungsaussage für die Einheit der Kirche ansehen können und das versteckt die Aufforderung in sich birgt, die Ökumene zu denken und zu praktizieren.

Erläuterung

Die zentrale Bitte in dem Hohepriesterlichen Gebet zielt auf die Einheit derer, die an Jesus als den Christus glauben. Ausdrücklich weist Benedikt darauf hin, dass die Einheit der Christen kein weltliches Produkt ist – kein Produkt, das mit den üblichen Mitteln der Politik herbeigeführt werden kann. In dieser Definition erklärt er allen eine Absage, die die Einheit der Kirche mit den Mitteln herbeiführen wollen, mit denen man Gesellschaften oder auch Staaten zusammenführen könnte. Ökumene kann somit nicht unter formellen Voraussetzungen erreicht werden – so als wenn eine Fusion von verschiedenen Rechtssubjekten erzielt werden soll. Für Benedikt entspringt die Einheit vielmehr der göttlichen Einheit »und gelangt zu uns vom Vater durch den Sohn und im Heiligen Geist«.14

Für Benedikt hat die Ökumene zwei Ausprägungen. Zum einen ist sie eine verborgene Wirklichkeit, die im Glauben eines jeden Einzelnen angesiedelt ist und die sich als gemeinsame Verherrlichung Gottes beschreiben lässt, zum anderen soll sie aber auch in der Wirklichkeit zu sehen sein, »damit die Welt glaubt« und »damit alle wirklich eins sind«.15 Der evangelische Theologe Rudolf Bultmann hat zwar die Auffassung vertreten, dass die Ökumene und damit die Einheit der Kirche unsichtbar sei, da sie kein weltliches Phänomen sei,16 doch wendet sich hiergegen Papst Benedikt, der die Forderung nach einer unsichtbaren Einheit übersteigt und die Einheit der Gemeinde als unzureichend beurteilt. Das Ringen um die sichtbare Einheit der Jünger Jesu hält er für einen dringenden Auftrag an die Christen aller Zeiten und Orte.17 Durch den Glauben können wir in die Gemeinschaft mit Jesus Christus eintreten und durch ihn mit dem Vater. Dies ist die Grundlage der Einheit der Kirche. Der Glaube selbst ist denknotwendig unsichtbar. »Aber weil die Jünger sich an den einen Christus binden, wird der Glaube ›Fleisch‹ und fügt die Einzelnen zu einem wirklichen ›Leib‹ zusammen. Die Inkarnation des Logos setzt sich fort bis hin zur vollendeten Gestalt Christi.«18

Den Begriff Ökumene verwandte er in seiner Homilie nicht, aber gleichwohl: Auch ohne, dass er den Begriff Ökumene expressis verbis erwähnte, erläuterte er, wie er sich das Zusammenwachsen der einzelnen Kirchen vorstellt. Jesus bittet seinen Vater um diese Einheit, indem er betet, dass alle eins sein sollten. »Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast«.19 So wie Jesus um die Einheit der Kirche gebetet hat, so müssen auch wir um die Einheit beten. Aus diesem Gebet Jesu schließt Papst Benedikt, dass diese Einheit in der Geschichte sichtbar sein müsse, da die Einheit der Jünger auch gleichzeitig die Einheit mit Jesus darstellt – eine Einheit, die auch »der Urquell der Wirkkraft der christlichen Sendung in der Welt« ist.20

Für Papst Benedikt XVI. ist Ökumene erst einmal das gemeinsame Gebet und der bedingungslose Glaube, der sich für ihn – gerade in der westlichen Welt – aufzulösen scheint.21 Wir sollen uns an den Herrn wenden, dass er uns eine echte Gemeinschaft im Glauben eröffne. Benedikt strebt die Gemeinschaft in der gemeinsamen Verherrlichung Gottes an. Dem Versuch, die formalen Unterschiede zwischen den Kirchen und den kirchlichen Gemeinschaften zu überwinden, steht er skeptisch, um nicht zu sagen ablehnend gegenüber. Eine realistische Möglichkeit sieht er nicht. Entscheidend ist für ihn aber, gemeinsam »in der erbarmenden Liebe Gottes stets Geborgenheit« zu finden. Für Benedikt wird die Kirche somit zu dem Ort, an dem die Sendung Christi fortgesetzt wird. Sie soll die Welt aus der Entfremdung des Menschen von Gott und von sich selbst herausführen, aus der Sünde heraus, damit sie wieder die »Welt Gottes« werde. Deshalb sollen wir um das Geschenk der sichtbaren Einheit aller, die an Christus glauben, bitten. Hinter diesem Ökumenebegriff steht das Bestreben, dem Christlichen, losgelöst von den Konfessionen, wieder mehr Bedeutung in der Welt zu verschaffen. In dieser Intention zeigt sich auch das weltumspannende Denken des Papstes. Er steht keiner regionalen oder auch keiner nationalen Kirche vor, er ist nicht das Oberhaupt einer kleinen Kirche, die deshalb auch nicht weltkirchenpolitische Ziele kennt, er muss global denken, und das schließt das Denken in weiten Vorstellungen ein.

Erfurter Predigt

Im Erfurter Augustinerkloster, in dem Luther einst als Mönch gelebt hatte, hatte Papst Benedikt XVI. zuvor, anläßlich seines Deutschlandbesuches, die Gelegenheit ergriffen, vor den Vertretern des Protestantismus seine Idee von Ökumene vorzustellen. Das Notwendigste für die Ökumene sei erst einmal, dass wir nicht unter dem Säkularisierungsdruck die großen Gemeinsamkeiten fast unvermerkt verlieren, die uns überhaupt zu Christen machen und die uns als Gabe und als Auftrag geblieben sind. Für Benedikt ist deshalb »der große ökumenische Fortschritt der letzten Jahrzehnte, dass uns diese Gemeinsamkeit bewusst geworden ist, dass wir sie im gemeinsamen Beten und Singen, im gemeinsamen Eintreten für das christliche Ethos der Welt gegenüber, im gemeinsamen Zeugnis für den Gott Jesu Christi in dieser Welt als unsere gemeinsame, unverlierbare Grundlage erkennen«.22 Für Papst Benedikt ist nicht die formelle Ökumene wichtig, diese Ökumene, die auf eine formaljuristische Vereinigung der römisch-katholischen Kirche mit denen der Reformation abhebt, für ihn ist sie im tieferen und lebendigeren Glauben begründet.23

Die Begegnung des Papstes mit den Vertretern der evangelischen Kirche in der ehemaligen Wirkungsstätte Luthers – dort, wo dieser ursprünglich als römisch-katholischer Mönch die Messe gefeiert hatte – stieß auf Seiten vieler Vertreter des Protestantismus auf Unverständnis. Sie hinterließ auf Seiten der Protestanten auch eine Enttäuschung und eine Ernüchterung, hatte er doch – wie er in seiner Predigt ausführte – keine ökumenischen Gastgeschenke anzubieten. Dieser Mangel an Geschenken wurde sogar als konfrontativ empfunden. Papst Benedikt verwies jedoch darauf, dass die Hoffnung hierauf aus einem politischen Missverständnis des Glaubens und der Ökumene erwachsen sei. Ökumene sei kein Ort, an dem nach einer Abwägung der Vor- und Nachteile Kompromisse ausgehandelt werden könnten. Dies wäre ein selbstgemachter Glaube. »Ein selbstgemacher Glaube ist wertlos. Der Glaube ist nicht etwas, was wir ausdenken und aushandeln«. 24

Auch wenn die protestantischen Vertreter nicht davon ausgegangen sind, dass Papst Benedikt Fortschritte in der Frage des gemeinsamen Abendmahls konfessionsverschiedener Ehepartner oder die Übernahme des Taufpatenamtes durch evangelische Christen andeuten würde, so waren sie aber gleichwohl überrascht, wie wenig Versöhnliches Benedikt in seiner Predigt vorgetragen hatte.25 Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD), Präses Nikolaus Schneider, hat deshalb auch eine gemischte Bilanz der Gespräche mit dem Papst gezogen. Er sei nicht zufrieden, da wichtige Fragen nicht einer Klärung hätten zugeführt werden können, allerdings sei die Zusammenkunft ein »sehr ernstes, tiefes und geschwisterliches« Treffen gewesen.26

Eduard Lohse

Zwar beurteilten die offiziellen Vertreter des Protestantismus die ökumenische Begegnung mit dem Papst eher kritisch, doch zeigte sich in dieser Begegnung auch eine ökumenische Intention des Papstes, die ein wenig verhüllt erschien und erst aus dem Abstand heraus in seiner Deutlichkeit sichtbar wurde. Der Göttinger Theologe und ehemalige Vorsitzende des Rates der EKD, Eduard Lohse, hat die Intention des Papstes erkannt, er deutet die kleinen Hinweise, die versteckten Signale, ja, er scheint die Rhetorik und die Gesten Benedikts zu erfassen, um hinter den Andeutungen das zu erkennen, was dem Theologen Ratzinger wichtig ist. Er misst dem gemeinsamen Wortgottesdienst in der Erfurter Kirche des Klosters »eine hohe und wegweisende Bedeutung« zu, schließlich ist dieser Ort ein Symbol für die Intention Luthers, mit der Kirche zu brechen. Dort war er Mönch, dort wurde er zum Priester geweiht, und von dort bewegte er sich von der Kirche fort. Allein diese Tatsache »sagt mehr als manche Worte«. Und dass der Papst an diesem Ort im Kreise evangelischer Theologen über Luther nachgedacht hat, bedeute für jeden Betrachter, »dass im allgemeinen Bewusstsein aller Christen Martin Luther als ein Lehrer der ganzen Christenheit geachtet ist«.27 Dass Benedikt nach seinen eigenen Worten kein ökumenisches Geschenk anbieten konnte und wollte, kann Lohse nicht nachvollziehen. »Sein Gastgeschenk war und ist er selbst, der an die Stätte, wo im Ringen eines Augustinermönchs die Reformation ihren Anfang genommen hat, zu gottesdienstlicher Gemeinschaft einkehrt«.28

Lohse erkannte noch weitere Gesten Benedikts, die – wie üblich – dessen Wunsch nur camoufliert der Welt aufgegeben werden. In dem festlichen Gottesdienst in Freiburg/Brg. rekurrierte Benedikt bewusst auf die evangelische Tradition der musica sacra, indem die Vertonung des 136. Psalms gesungen wurde, und dieser Musik liegt die Übersetzung des Psalms durch Luther zu Grunde, auch wurde am Schluss des Gottesdienstes das evangelische Kirchenlied »Nun danket alle Gott« gemeinsam gesungen. Für Lohse kann der Prozess der Wiedervereinigung zu einer christlichen Kirche, zu einer allgemeinen, also katholischen und apostolischen Kirche nur erfolgen, wenn die Vielheit in der Einheit verwirklicht werden kann – nur dann, wenn, wie es in der ökumenischen Leitlinie des Lutherischen Weltbundes festgeschrieben worden ist, eine versöhnte Verschiedenheit gelebt werden kann.29

Die ökumenische Bewegung hat ja nicht zum Ziel, den jeweils anderen Gläubigen wie durch einen missionarischen Auftrag hin zur eigenen Kirche zu bekehren. Die gegenseitige Bekehrung ist nur auf das Zentrum des Christentums ausgerichtet, hin zu Gott. Denn je »mehr wir mit Christus als Haupt der Kirche vereint sind, um so mehr wachsen auch wir, die wir noch nicht in der vollen von ihm vorgegebenen Einheit als Glieder seines Leibes leben, zusammen.«30 Der Missionsgedanke ist nicht Teil der ökumenischen Bewegung, doch den christlichen Kirchen obliegt eine gemeinsame Aufgabe, die sie in der Ökumene vereint. Die Kirchen müssen gegen den Säkularismus als Ideologie vom Menschen als einem rein materiellen Wesen ohne Aussicht in der Transzendenz angehen und diese Abkehr als Betrug des Menschen um seine höchste Berufung brandmarken.31 Nur wenn die christlichen Kirchen zusammenstehen, nur wenn sie gemeinsam auf die Herrlichkeit Gottes verweisen und auf diese Weise den tiefsten Sinn des Lebens eines Menschen verkünden, hat das Christentum die Möglichkeit, ihr ureigenstes Anliegen der Welt zu offenbaren.

Die Ökumene ist allein schon aus dem Grund notwendig, um in der Welt, die sich – zumindest im Westen – mehr und mehr der Entchristlichung zuwendet,32 mit einer hörbaren Stimme zu Wort melden zu können. Auch wenn die Kirchen als verfasste Organisationen vor dem Staat unterschiedliche Rechtssubjekte sind, theologisch gesprochen sind sie aber schon jetzt durch das Bekenntnis des Glaubens und die Taufe als eine Kirche Christi, die sich auf einem guten Weg zur vollen Gemeinschaft befindet.33

Bischöfin Margot Käßmann

Kritisch hingegen beurteilt die spätere Nachfolgerin Lohses als Vorsitzende des Rates der EKD, Bischöfin Margot Käßmann, die Entwicklung des ökumenischen Prozesses. Für sie ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich die Mitglieder der verschiedenen Konfessionen begegnen. Ökumene versteht sie als »persönliche Begegnung« der Gläubigen untereinander und damit als Freundschaften und gewachsene Gemeinschaften, die sich auch über den Gräben der Weltkriege schon bewährt hätten. Diese Freundschaften ließen sie darüber nachdenken, ob es jetzt nicht an der Zeit wäre, eine Theologie der Freundschaft über nationale, kulturelle und konfessionelle Grenzen hinweg zu entwickeln.34 Doch trotz der freundschaftlichen Bande bleibt nach Bischöfin Käßmann eine theologische Distanz, die nur schwer zu überwinden sein dürfte. Auch wenn sie eine Rekonfiguration für notwendig erachtet, eine Neuorientierung der Gremien und Institutionen, dann meint sie aber eine »Neuorientierung von unten«. Hierbei greift sie die Kritik vieler Protestanten auf, die den Sinn der konfessionellen Strukturen in Frage stellen. Allerdings sieht auch sie, dass die Strukturen zwischen den Konfessionen nicht mit einem Federstrich angeglichen werden können.35 Der rechtliche und theologische Status eines Priesters ist ein anderer als der eines evangelisch-lutherischen Pastors. Ist das Amt des Priesters ein Weihesakrament, so wird der evangelisch-lutherische Pastor oder Pfarrer lediglich ordiniert. Die Weihe des Priesters ist ein Sakrament, die Ordination ein kirchlicher Verwaltungsakt, zumal nach evangelischem Verständnis jeder Christ am Priestertum aller Getauften teilhabe. Über diese Differenzen hinwegzusehen, sei nicht möglich – eine Auffassung, die entgegengesetzt auch von der katholischen Kirche vertreten wird. Bischöfin Käßmann wendet sich dezidiert gegen Ökumene qua Desinteresse. Sie erteilt dieser Auffassung in humorvoller Weise eine Absage, indem sie auf die Feststellung einer Journalistin, dass »wir einen neuen Papst haben«, die Frage stellt, ob diese Journalistin denn römisch-katholisch wäre. »Nein«, antwortete sie, »warum?«.36

Auch wenn die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) und der Rat der EKD oft gemeinsame Stellungnahmen zu drängenden politischen Fragen abgeben37, so beinhalten die gemeinsamen Erklärungen zuweilen Beiträge zu Machtfragen, die aber das eigentliche theologische ökumenische Gespräch nicht betreffen. Durch diese Gemeinsamkeit finden allerdings derartige Erklärungen im öffentlichen Diskurs eine stärkere Beachtung. Deshalb hat Bischöfin Käßmann auch die römisch-katholisch/evangelische ökumenische Bewegung überstiegen und nachgedacht, ob nicht auch die Kirchen der Reformation eine eigene Vertretung bräuchten, um stärker im Diskurs wahrgenommen zu werden. Einen Papst kann sie sich zwar nicht vorstellen, aber einen Repräsentanten, der für die Kirchen der Reformation spricht. Trotz aller gewachsener Strukturen stellt sie gleichwohl die Frage: »Sollten die Protestanten darüber nicht doch nachdenken?«38 Mit dieser Frage berührt sie zwar das Selbstverständnis der Kirchen der Reformation, das ja keine zentralistische Kirchenführung kennt, doch die Frage könnte einen Weg aufzeigen, wie eine stärkere Annäherung der verschiedenen Kirchen erfolgen kann. Hätte die römisch-katholische Kirche auf Seiten der Protestanten einen Vertreter und nicht über viertausend verschiedene, dann könnte das ökumenische Gespräch seitens der katholischen Kirche auch mit den anderen evangelischen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften geführt werden und nicht nur vornehmlich mit der evangelisch-lutherischen Kirche.

Karl Rahner

Auf die großen und nur schwer zu überwindenden Schwierigkeiten im ökumenischen Diskurs hat Karl Rahner in aller Deutlichkeit hingewiesen. Solange sich die Theologien der römisch-katholischen Kirche von der evangelischen unterscheiden, solange »ist es gar nicht vermeidbar und darf von der anderen Seite nicht getadelt werden, dass jede Seite von ihrem eigenen Standpunkt aus Wirklichkeit und Selbstverständnis der anderen Kirche zu verstehen und deren Sachverhalten nahezukommen versucht«.39 Die ökumenischen Fragen werden deshalb immer vom eigenen theologischen Standpunkt aus, der allerdings nur selten von den Vertretern der jeweils anderen Seite geteilt wird, diskutiert. Dagegen ist »kein Kraut gewachsen, solange man nicht in allen eigentlichen Grundprinzipien deutlich und nachdrücklich einig ist«.40 Rahner fordert Geduld in der ökumenischen Diskussion. Jeder meint, die richtige Antwort zu geben. Dabei wird leicht vergessen, dass die theologischen Differenzen fundamental sind, schließlich wäre es ansonsten in der Reformation nicht zur Spaltung gekommen. Er konzidiert der evangelischen Seite, dass diese selbstverständlich ihr Abendmahlsverständnis als die legitime Erfüllung des Auftrages Jesu ansieht. Allerdings kann der römisch-katholische Theologe diese Deutung nicht als selbstverständlich betrachten. Die jewels andere Definition muss erst in einem langen Reflexionsprozess durchdacht werden. Erst dann kann versucht werden, einen gemeinsamen Weg zu finden.41 Der Weg der Ökumene ist ein weiter, einer, der mit vielen Hindernissen gespickt ist, und er ist einer, der äußerst mühsam ist, geht es doch um das Selbstverständnis der jeweils eigenen Kirche. Aufschlussreich in dieser Betrachtung Rahners ist im Übrigen sein Rekurs auf die Kirchen, die er als getrennte beschreibt. Auch die evangeliche Kirche stuft er als eine »Kirche«42 ein und macht insofern keinen Unterschied zwischen der katholischen und der evangelischen Kirche. Ausdrücklich spricht er nicht von evangelischen kirchlichen Gemeinschaften, für ihn existiert eine christliche Kirche, die aber verschiedene Ausformungen haben kann. Dieser Frage wollen wir uns später zuwenden.

Ökumene qua Desinteresse

Als sich die Kirchen in der Reformation trennten, erfolgte diese Trennung aus grundlegenden Erwägungen, die in einem unterschiedlichen Kirchenverständnis einschließlich der Ablehnung des Jurisdiktionsprimats des Papstes und in einem ganz anderen Abendmahlsverständnis gipfelte. Diese Unterschiede sind für die einzelnen Kirchen konstituierend, zumal auch innerhalb der Kirchen der Reformation des XVI. Jahrhundert – und wie die Waldenser schon zuvor – gravierende Unterschiede bestehen. Die ökumenische Annäherung ist a priori nicht so schwierig und kompliziert, wenn Fragen erörtert werden, die nicht die Grundfesten der Kirchen berühren. Zunehmend können wir aber feststellen, dass diese konstituierenden Unterschiede mehr und mehr in der breiten Öffentlichkeit, die der Theologie zwangsläufig etwas ferner steht und die deshalb die theologischen Feinheiten als nicht so bedeutsam abtut, verwischt werden. Der Soziologe Hans Joas43 hat auf dieses Phänomen hingewiesen. Er hat eine Überkonfessionalisierung christlicher Milieus festgestellt, in denen nur noch das christliche momentum zählt, das Christliche an sich, so dass das Eigentümliche jeder einzelnen Kirche in den Hintergrund gedrängt wird und das Hauptaugenmerk nur noch auf die christliche Botschaft an sich gerichtet wird. Dadurch verliert zwangsläufig das Beharren der Kirchen auf ihrer je eigenen Konstitution und ihrer je eigenen theologischen Grundlage an Bedeutung, zumal die Gläubigen keine Interesse mehr an den tiefgreifenden theologischen Differenzen aufzubringen bereit sind.44 Das Jurisdiktionsprimat des Papstes und auch das Kommunionverständnis, das sich grundlegend vom Abendmahlsverständnis der evangelischen Kirchen unterscheidet, sind gerade für die römische Kirche von entscheidender Bedeutung. Eine vollständige Annäherung der Kirchen dürfte erst möglich sein, wenn nach langwierigen Diskussionen die bestehenden Unterschiede zwar noch nicht eingeebnet, aber doch erheblich verringert worden sind. Über den Zeitraum dieses Prozesses eine Einschätzung abgeben zu wollen, erscheint jedenfalls mir als Hybris.

Confessio Augustana

Unter welchen Voraussetzungen sich der vormalige Kardinal Ratzinger eine Wiedervereinigung der römischen Kirche mit der lutherischen vorstellt, hat er an anderer Stelle beschrieben, wobei er sich angesichts der Unterschiedlichkeit der Positionen und Situationen zwischen den einzelnen reformatorischen Gemeinschaften auf die von Luther bestimmte Kirche beschränkt. Bezugspunkt jeglichen ökumenischen Bemühens müssen »die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche sein und Privattheologien unmittelbar nur in dem Maß, in dem sie auf solch Gemeinschaftliches hinführen«.45

Funktionen des Papstes

Der Papst als Oberhaupt der katholischen Kirche vereinigt drei Funktionen in sich, die auch Grundlage für eine Wiedervereinigung der Kirchen sein könnten, wobei Ratzinger in erster Linie nur auf die Wiedervereinigung mit den Lutheranern abstellt. Für eine Wiedervereinigung mit den anderen rund 4.000 Kirchen oder kirchlichen Gemeinschaften der Reformation46 sieht er zurzeit keine Grundlage.

Als erstes übt der jeweilige Papst die Funktion eines Bischofs der Diözese Rom aus, und damit ist er ein Diözesanbischof wie jeder andere Bischof auch.

Der Diözese übergeordnet ist die Ebene der Patriarchate, in denen sämtliche Diözesen zusammengefasst sind. Neben dem abendländischen oder dem lateinischen Patriarchat, das durch die eigentliche römisch-katholische Kirche gebildet wird und das das weitaus größte ist, gibt es noch das Lateinische Patriarchat von Jerusalem sowie das Koptisch-Katholische, das Maronitische, das Syrisch-Katholische, das Melkitisch-Griechisch-Katholische, das Chaldäische und das Armenisch-Katholische. Alle Patriarchate existieren nebeneinander als eigenständige Rechtspersönlichkeiten und als eigene Glaubensgemeinschaften. Der Papst ist als Patriarch das Oberhaupt des lateinischen oder des abendländischen Patriarchates, also der römisch-katholischen Kirche. Alle Patriarchate sind frei, ihre äußere Erscheinung selbst zu gestalten, sie weichen teilweise stark von der der römisch-katholischen Kirche ab. So ist in anderen Patriarchaten die Priesterehe erlaubt, die Liturgiefeier kann in altslawischer Sprache und in gänzlich anderer Form abgehalten werden, und das Kirchenrecht kann anders ausgestaltet sein. Obwohl die jeweilige Konstitution eine andere ist, gehören sie gleichwohl zur katholischen Kirche, da sie den Papst in seiner dritten Funktion anerkennen.

Diese dritte Funktion des Papstes ist die des Nachfolgers Petri, und in dieser Funktion verkörpert er die ganze Kirche und ist damit oberster Hirte. Die dritte Funktion besteht ausschließlich darin, dass dem Papst die oberste Entscheidung in der Glaubens- und der Sittenlehre zukommt, also die »Sicherheit des gemeinsamen Glaubens«.47 Allein der Glaube kann nicht geteilt werden, er muss ein einziger sein, in allen anderen Punkten würde aber eine Vielgestaltigkeit erlaubt sein.

Diese Patriarchatsstruktur ist für Ratzinger der Schlüssel für eine Wiedervereinigung der christlichen Kirchen. Für ihn könnten die verschiedenen Kirchen reformatorischen Bekenntnisses als eigene Patriarchate existieren und dabei ihre von ihnen ausgebildeten Sondergestalten beibehalten, sowohl in liturgischer als auch in disziplinärer und administrativer Hinsicht. Dieser Schritt »wäre keineswegs ein Einzug in eine Uniform, sondern ein Wiederherstellen der Mannigfaltigkeit, die gerade zum Wesen der Katholizität gehört und eine Einbeziehung dieser verbleibenden Mannigfaltigkeit in die übergeordnete, größere Einheit des gemeinsamen Glaubens«.48

Noch einmal Karl Rahner

Einen ähnlich weitreichenden Gedankenansatz hat auch Karl Rahner 1982 vor der Katholischen Akademie in Bayern geäußert. Für ihn ist eine Vereinigung der christlichen Kirchen denkbar, selbst wenn die Kirchen nicht sämtliche Glaubenspositionen der jeweils anderen Kirche als eigene anerkennen können. Entscheidend soll vielmehr sein, dass sich die Kirchen erst einmal mit Glaubenspositionen zufriedengeben sollen, die als unstreitig anzusehen sind und in denen die eigentlichen Grundwahrheiten der christlichen Offenbarung aufscheinen. Eine positive Zustimmung zu allen Sätzen, die im »historischen Prozess des Glaubensbewusstseins der römisch-katholischen Kirche als mit der göttlichen Offenbarung objektiv gegeben erfasst werden«, braucht nicht für die Einigung vorliegen.49 Gleiches soll auch für die evangelische Seite gelten. Auch evangelischerseits bräuchte schon jetzt keine vollständige Zustimmung zu allen Glaubenssätzen vorliegen, sie müssten auch nicht positiv verworfen werden. Denn die evangelische Seite kann davon ausgehen, dass von römisch-katholischer Seite »in der weiteren Geschichte des Glaubensbewusstseins der Kirche eine solche Verdeutlichung und Interpretation«50 gefunden wird, die dann der evangelischen Seite die Zustimmung ermöglicht. Rahner hält diese Auffassung für kühn, doch hat er festgestellt, wie sich die Theologien der römisch-katholischen und der evangelischen Seite nach dem Krieg angenähert haben, so dass er davon ausgeht, dass eine weitere Annäherung erfolgen werde. Deshalb steht er auf dem Standpunkt, dass »unter dogmatischen Gesichtspunkten eine Einheit der Kirchen schon heute möglich«51 wäre. Allerdings setzt dieser Ansatz voraus, dass keine Kirche von der anderen erklärt, »ein von einer anderen Kirche als für sie absolut verbindlicher Satz sei positiv und absolut mit dem eigenen Glaubensverständnis als für sie absolut unvereinbar.«52 Bestünde solche Einstufung, wäre eine Ökumene undenkbar. Rahner bezweifelt aber, dass derartige absolute Unvereinbarkeiten gegeben sind.

Dass dieser Schritt seitens der reformatorischen Kirchen möglich sein sollte, ergibt sich aus der Confessio Augustana – aus dieser Bekenntnisschrift, in der die Reformer Verbesserungsvorschläge für eine Kirche entwickelten, ohne das Papstamt in Frage zu stellen und bevor der Bruch mit der römisch-katholischen Amtskirche vollzogen wurde.

Ratzinger räumt zwar ein, dass die Einheitschancen für eine Wiedervereinigung mit den Reformationskirchen nicht zu groß angesichts der Vielgestaltigkeit und Vielschichtigkeit des Weltprotestantismus sind – auch und gerade, wenn auf das altkirchliche Dogma und auf die Struktur der alten Kirche verzichtet werden soll, wie dies im Vorschlag der Ökumenischen Institute der deutschen Universitätsfakultäten vorgeschlagen worden ist.53 Doch wegen der Confessio Augustana (CA) stuft er die Chancen für eine Wiedervereinigung mit der von Luther bestimmten Kirche als größer ein. Das Augsburger Bekenntnis wird in den neuesten Forschungsergebnissen dahingehend interpretiert, dass diese Bekenntnisschrift nicht nur aus diplomatischen Gründen so abgefasst worden sei, dass sie reichsrechtlich als katholisches Bekenntnis auslegbar sein sollte. Diese Schrift sei auch mit innerer Überzeugung als Suche nach evangelischer Katholizität konzipiert worden – als ein »Mühen darum, das brodelnde Gebilde der frühen reformatorischen Bewegung in einer Weise zu filtern, die es zu katholischer Reform gestalten« könnte.54

Wegen dieser ursprünglichen Intention Luthers wird über die Anerkennung der CA als katholisch nachgedacht und damit auch über die Katholizität der Kirchen Augsburgischen Bekenntnisses, die eine »korporative Vereinigung in der Unterschiedenheit möglich macht«.55 Auch wenn die CA jetzt nicht mehr in ihrem eigentlichen Sinn gelesen wird, könnte aber eine erneute Interpretation dieses reformatorischen Textes, in dem ja nicht zum Bruch mit den Dogmen und der kirchlichen Struktur aufgerufen worden ist, ergeben, dass Luther nur die römisch-katholische Kirche reformieren, also erneuern, nicht jedoch eine neue Kirche gründen wollte. Und dann wäre der Weg frei, die Kirchen der Reformation als neue Patriarchate zu etablieren, die – geleitet von einem Patriarchen – ihre Eigenständigkeit bewahren und den Papst – wie es Luther ursprünglich gedacht hatte – als oberste Verkörperung der Einheit der ganzen Kirche und obersten Hirten aller anerkennen würden, dem die oberste Entscheidung in der Glaubens- und Sittenlehre zusteht. Luthers Intention wäre genüge getan und der Auftrag des Evangeliums wäre erfüllt. Dass Luther später den Papst als Antichristen beschimpfte, war auch in den persönlichen Verfehlungen des damaligen Papstes begründet, der sich eher als ein weltlicher, denn als ein geistlicher Potentat gerierte und deshalb zu Recht von Luther verurteilt wurde.

Luther, der als gläubiger Mönch nach Rom gepilgert war, erkannte im in der vrbs aeterna gleichsam hautnah erlebten Papsttum eine Machtentfaltung, die er als Perversion der Aufgabe ansehen musste, die dem jeweiligen Papst auf dem Stuhle Petri zukommt – ja, zukommen muss. In Rom wird immer noch die Geschichte des machthungrigen Papstes Julius II. erzählt, die zur Abkehr Luthers von der Institution des Papstes geführt haben könnte. Dieser Papst, dessen weltlicher Name Giulanio della Rovere lautete, leitete seinen Papstnamen nicht von dem Namen eines Heiligen ab, wie dies in der Papstgeschichte üblicher Brauch ist, sondern von dem des großen Feldherrn und Imperators Gaius Julius Caesar. Mit diesem Namen wollte Julius II. der Welt aufzeigen, dass er der weltlichen Macht des Papstes mehr Gewicht beimesse als der geistlichen, und aus diesem Grund war der Name auch das Synonym für das weltliche politische Programm, das sich dieser Papst gab. Er wollte das zerrissene Land Italien einigen, er wollte die Integration der vielen italienischen Staaten unter der Herrschaft des Papstes herbeiführen und auf diese Weise eine Identität zwischen Italien und dem Kirchenstaat schaffen.

Während einer kirchlichen Feier auf den Stufen der Kirche S. Maria in Aracoeli erfuhr Papst Julius II., dass sich die Stadt Bologna mit den Truppen des französischen Königreiches, mit dem er sich im Krieg befand, gegen ihn verbündet hatte. Julius II. war über diese politische Entwicklung so stark verärgert, dass er durch einen kräftigen Fluch seinem Ärger und seiner Enttäuschung Ausdruck verleihen musste – einen laut ausgesprochenen, für den höchsten Repräsentanten der römisch-katholischen Kirche höchst lästerlichen und ungehörigen Fluch, den die anwesenden Gläubigen hörten. Noch heute erzählt man sich in Rom,56 dass auch der damals unbekannte Augustinermönch Luther diesen gotteslästerlichen Fluch gehört habe und dass er von diesem Tag an über die Natur des Papsttums, über die Verquickung von weltlicher und geistlicher Macht, in Zweifel geraten sei.

Begrüßung der Pilgergruppen

Später wandte sich Benedikt im Rahmen der Generalaudienz in verschiedenen Sprachen an die einzelnen Pilgergruppen. Der Jubel der deutschsprachigen Pilger war begrenzt, es waren einfach zu wenige anwesend. Doch Benedikt begrüßte ausdrücklich eine Pilgergruppe aus dem Evangelischen Gymnasium zu Wismar, und dass gerade Schüler aus einer protestantischen Schule zugegen waren, unterstrich in anschaulicher Weise, was wir unter Ökumene verstehen sollen. In dem gemeinsamen Gebet finden wir zueinander, und dies gilt es zu unterstützen.

Paternoster

Zum Schluss fanden wir auch tatsächlich in dem gemeinsam gebeteten Paternoster zu der Einheit, die sich Benedikt wünscht. Wir beteten es in lateinischer Sprache, in dieser lingua franca, die die Völker verbindende und alle Sprachgrenzen transzendierende Sprache darstellt, ja, in der Sprache, die die ökumenische Einheit bildet.

Aber nicht nur das Weltumspannende dieser Audienz berührte mich, auch der Rekurs auf die deutsche Kultur, die plötzlich und vollkommen unerwartet so präsent war. Als Benedikt die Pilger spanischer Sprache begrüßte, erklang Schillers »Ode an die Freude« auf Spanisch, vertont von Beethoven. Ein wenig stolz war ich schon, als ich diesen Gesang hörte. Wir wurden nach dem Kriege in dem Wissen erzogen, dass alles schlecht sei, was aus Deutschland kommt – eine These, die in der Vorstellung begründet ist, dass Deutschland nach dem Kriege das Recht verspielt habe, in der Geschichte weiter zu existieren. Doch auch diese Zeit wurde überwunden, unterschwellig freilich ist dieses Gefühl der totalen Niederlage noch vorhanden, zu viel konnte man uns vorwerfen, auch denen, die nach dem Kriege geboren worden sind.

Waldenserkirche

Später begegneten wir dem ganz Anderen in der Waldenserkirche. Zwar war die Kirche geschlossen, doch die nebenan liegende, zur Gemeinde gehörende Buchhandlung war geöffnet, und da zufälligerweise die Vorsitzende des Konsistoriums zugegen war, hatten wir doch noch die Möglichkeit, das Gotteshaus aufsuchen zu können. Als wir das Kirchenschiff betraten, empfing uns der Stahlbeton. Die Kirche wurde Anfang des XX. Jahrhundert erbaut, und sie soll eine der ersten gewesen sein, die in der neuen Bauweise errichtet wurde. Das Gotteshaus war modern, aber mit dem Beton konnte nicht das Anheimelnde der aus Steinen erbauten Kirchen vermittelt werden. Die Kirche strahlte eine Kühle aus, eine so ungewohnte Strenge, die auch nicht durch die Ausmalung im Libertystil aufgehoben werden konnte.

Unsere Führerin, die aus Deutschland stammt und so mitwirkt, die Tradition des deutschen Protestantismus in Italien zu verbreiten, sprach über die Anfänge der Waldenserbewegung und über Waldes von Lyon, der sie begründete. Das franziskanische Prinzip der Armut sollte in seiner idealen Ausformung gelebt werden, Armut sollte wieder echte Armut sein, nicht nur scheinbare, und dies gefiel dem damaligen Papst nicht. Seit dem XIII. Jahrhundert wurden die Anhänger Waldus’ verfolgt, und was das im Mittelalter bedeutete, kann man sich unschwer ausmalen. Diese Verfolgungen und dieses Töten sind bis heute unvergessen.

Die Kirche war nicht üppig ausgemalt und auch nicht vollgestopft mit all den Herrlichkeiten, die uns hier in Rom noch begegnen würden. Auch hierdurch soll die Armut angezeigt werden. Auf dem Tisch vorn im Altarraum lag eine aufgeschlagene Bibel, und darüber erhob sich die Kanzel. Die Bedeutung der Verkündigung des Wortes Gottes wurde durch die Überhöhung der Kanzel direkt hinter dem Altar zum Ausdruck gebracht. Nicht die Handlungen am Altar stellen das Kernstück des Gottesdienstes dar, sondern die Auslegung der Schrift – sola scriptura, nur das Wort zählt. Calvin stand den Waldensern nahe, und mit ihm die Idee der reformierten evangelischen Kirche. Kein Abbild eines Menschen fanden wir in diesem Gotteshaus, nur Ornamente. Das Bilderverbot wird hier strikt eingehalten, und das Fehlen von Darstellungen der Heiligen, ob als Bild oder als Skulptur, ließ mir diese Kirche doch etwas fremd erscheinen.

Sankt Paul vor den Mauern

Die Kirche wurde erstmalig im IV. Jahrhundert erbaut, doch ein Brand legte sie 1828 in Schutt und Asche. Rom und die gesamte Christenheit waren erschüttert. Nur der im Sterben liegende Papst Pius VII. wusste nichts von diesem Unglück. Die Kardinäle verschwiegen es vor dem Papst, sie wollten ihm das Sterben nicht noch schwerer machen. Allerdings schien er dieses Unglück geahnt zu haben. Stendhal berichtete von den düsteren Vorahnungen, die den Papst auf dem Totenbett gequält haben sollen. Immer wieder soll er darauf hingewiesen haben, dass der Kirche ein schwerer Schlag drohe, und er fragte wiederholt die ihn umringenden Kardinäle, ob etwas passiert sei. Doch diese schwiegen beharrlich, sie wollten Pius VII. nicht mitteilen, dass seine Kirche, das Gotteshaus, in dem er als junger Mönch die Messe zelebriert hatte, nicht mehr existierte. Einen Tag nach dem verheerenden Brand starb Pius VII., ohne erfahren zu haben, dass seine geliebte Kirche nur noch rauchende Trümmer waren.57

Mit Spenden aus aller Welt konnte die Kirche im alten Stil wiederaufgebaut werden. Auch wenn einiges an Historizistischem zu sehen ist – das Gebäude wurde jedoch auf der Grundlage von Bildern und noch vorhandenen Plänen wieder in seiner ursprünglichen Gestalt errichtet, sodass die Eigentümlichkeit erhalten geblieben ist. Und deshalb gilt für diese Kirche nach wie vor das, was Goethe in seiner »Italienischen Reise« im Dezember 1787 empfand. Er beschrieb sie, die zu seiner Zeit noch nicht abgebrannt war, als ein aus alten herrlichen Resten kunstreich zusammengestelltes Monument, das beim Eintritt einen erhabenen Eindruck vermittelt habe. Das Kirchenschiff sei ob seiner gewaltigen Ausdehnung beeindruckend. Der damalige Italienreisende hatte allerdings den Eindruck, dass er zwar eine Scheune betrete, doch mancher wundersame Rest kolossaler, höchst verzierter Architektur an Kapitellen finde sich hier anständig aufbewahrt, aus dem nahe gelegenen Palast des Caracalla entnommen und gerettet.58

Bevor der neue Petersdom gebaut wurde, war diese Kirche die größte der Christenheit. Über 130 Meter ist dieses Gotteshaus lang und über 60 Meter breit. Als wir die Kirche betraten, sahen wir das Ziborium, diesen baldachinartigen Altarüberbau, vorne im Chor nur verschwommen, so weit war er entfernt. Der Mittelgang war abgesperrt, links und rechts Stuhlreihen. Wir saßen direkt am Mittelgang, zwar immer noch weit vom Altar entfernt, aber nah genug, um den Papst und sein Gefolge, die wie in einer Prozession im Mittelgang zum Altar schreiten würden, gut sehen zu können.

Die Wartezeit nutzten wir, um uns umzuschauen. Die Kirche ist eine fünfschiffige Basilika, das Dach wird von einem Säulenwald getragen. Die alten Säulen verbrannten zwar, doch in Rom gab es noch genügend heidnische Tempel, die man ausrauben konnte, um die antiken Säulen dann in einer christlichen Kirche aufzustellen. Stendhal, der sich gerade in Rom aufhielt, als die Kirche bis auf die Grundmauern abbrannte, bemerkte dazu, dass nur Gott allein wisse, wie viele heidnische Tempel beraubt worden seien, um diese Kirche bauen zu können.59