Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Silberburg-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die spannende und bis heute nachwirkende Geschichte der Waldenser in Baden-Württemberg wird in in diesem historischen Kriminalroman lebendig. Auch zu Beginn des 18. Jahrhunderts war das Leben für die Angehörigen von religiösen Minderheiten und für Migranten nicht einfach. Aberglaube und Gier standen fortschrittlichen Tendenzen im Wege, darunter hatten vor allem Außenseiter und Minderheiten zu leiden, woran sich bis heute nicht allzu viel geändert hat.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 427

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ulrich Maier unterrichtete 35 Jahre an einem allgemeinbildenden Gymnasium, arbeitete als Landeskundebeauftragter des baden-württembergischen Kultusministeriums, erstellte Module für das Landeskundeportal des Landesbildungsservers und war in der Lehrerfortbildung tätig. Er schreibt historische Sachbücher, Jugendbücher, historische Romane und Kriminalromane mit zeitkritischem Hintergrund.

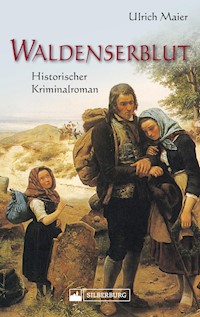

ULRICH MAIER

Waldenserblut

HISTORISCHER ROMAN

Sollte dieses Werk Links auf WebseitenDritter enthalten, so machen wir uns dieInhalte nicht zu eigen und übernehmen fürdie Inhalte keine Haftung.

1. Auflage 2019

© 2019 by Silberburg-Verlag GmbHSchweickhardtstraße 5a, D-72072 Tübingen.Alle Rechte vorbehalten.

Umschlaggestaltung: Anette Wenzel,Tübingen, unter Verwendung des Ölgemäldes»Deutsche Auswanderer« von Carl Wilhelm Hübner (1814–1879).Umschlaggestaltung und Satz:César Satz & Grafik GmbH, Köln.Lektorat: Michael Raffel, Tübingen.Druck: CPI Books, Leck.Printed in Germany.

ISBN 978-3-8425-2151-3eISBN 978-3-8425-1846-9

Ihre Meinung ist wichtig für unsere Verlagsarbeit. Senden Sie uns Ihre Kritik und Anregungen unter [email protected]

Besuchen Sie uns im Internet und entdecken Sie die Vielfalt unseres Verlagsprogramms: www.silberburg.de

»Das Licht leuchtet in der Finsternis.Und die Finsternis hat’s nicht begriffen.«(Johannes I, Vers 5)

In memoriam Dr. Theo Kiefner,Pfarrer und Waldenserforscher (1923–2015)

INHALT

PROLOG

DER HEXER: HEUCHELBERGWALD BEI SCHLUCHTERN

REISE NACH BRACKENHEIM: BRACKENHEIM

»DU STEHST UNTER MEINEM BANN!«: HEUCHELBERGWALD BEI SCHLUCHTERN

BÖSES BLUT: NORDHAUSEN

BLICK IN DIE ZUKUNFT: SCHWAIGERN

WELSCHE TEUFEL: BRACKENHEIM, HAUSEN AN DER ZABER

KANN ER MIR GOLD MACHEN?: IM SCHLOSS ZU SCHWAIGERN

CATHÉRINE: NORDHAUSEN

»WEHRLOS IST NICHT EHRLOS«: HEILBRONN

WÜRTTEMBERGISCHE LANDMILIZ: HEUCHELBERGWALD BEI SCHLUCHTERN, SCHWAIGERN

ALTE FEINDSCHAFT: HEUCHELBERGWALD BEI SCHLUCHTERN

FINDELKINDER: HEILBRONN

UNERWARTETE BEGEGNUNG: HEUCHELBERGWALD BEI SCHLUCHTERN

DER KUSS: NORDHAUSEN

FORTUNA: HEILBRONN

WIE VOM ERDBODEN VERSCHLUCKT: NORDHAUSEN, HEUCHELBERGWALD

»WILLST DU MICH NICHT ENDLICH ZU MEINEM HERRGOTT LASSEN?«: BRACKENHEIM, NORDHAUSEN

DAS VERSTECK: HEUCHELBERGWALD BEI SCHLUCHTERN

ABREISE: BRACKENHEIM, NORDHAUSEN

FLUCHT: HEUCHELBERGWALD BEI SCHLUCHTERN, SCHWAIGERN

OHNE ABSCHIED?: HEILBRONN

AUSGESTOSSEN: HEILBRONN, NORDHAUSEN

ZURüCK IN DIE KOLONIE: SCHWAIGERN, NORDHAUSEN

DIE REISE NACH KNITTLINGEN: NORDHAUSEN, ZABERFELD, LEONBRONN, STERNENFELS, KNITTLINGEN

NACHRICHT VON CATHÉRINE: KNITTLINGEN

DIE LISTE DER VERTRIEBENEN WALDENSER: KNITTLINGEN, SCHöNENBERG, PINACHE

FALSCHES SPIEL?: KNITTLINGEN, GOCHSHEIM, NORDHAUSEN, SCHWAIGERN, HEIDELBERG

NACH FRANKFURT: HEILBRONN

UNERWARTETES ZUSAMMENTREFFEN: HEIDELBERG

FLOSSFAHRT AUF DEM NECKAR: HEILBRONN, HEIDELBERG, WALLDORF, FRANKFURT

DER SKARABÄUS: HEIDELBERG, EPPINGEN, NORDHAUSEN

»KOMM ZURÜCK, PIERRE!«: FRANKFURT, SCHWAIGERN

NACH LUCERNE: KNITTLINGEN, MAULBRONN, DÜRRMENZ

BEGEGNUNG AUF DEM FRIEDHOF: WURMBERG, LUCERNE, NIEFERN, NORDHAUSEN, BRACKENHEIM, SCHWAIGERN

EPILOG

NACHWORT

ANHANG: JACQUES CONTE.EINE FLÜCHTLINGSGESCHICHTE. VON MENTOULLES NACH NORDHAUSEN

HISTORISCHE PERSONEN IM ROMAN

PROLOG

»Du hast ihn umgebracht! Bestialisch hast du ihn verrecken lassen!«

Mit beiden Händen umfasste der Mann im schwarzen Pastorengewand mit den funkelnden Augen und dem feuerroten Haar seinen Hals, dass er keine Luft mehr bekam, und drückte ihn gegen die Wand. »Dafür wirst du ewig in der Hölle schmoren!«

Der Angegriffene sammelte all seine Kräfte, riss sich los und stieß seinen Peiniger zurück. »Das ist nicht wahr, Henri. Du lügst! Hast du mich nicht selbst gerufen, mich angefleht, ihm zu helfen? Bin ich nicht ohne zu zögern zu dir gekommen und habe getan, was in meiner Macht stand? Es war zu spät! Ich konnte ihn nicht mehr retten!«

Henri Arnaud lachte boshaft, schüttelte seine rote Mähne und zeigte mit dem ausgestreckten Finger seiner rechten Hand auf ihn: »Gib’s doch einfach zu! Du wolltest ihn nicht retten. Du hast ihm Gift gegeben. Ein Mörder bist du! Ein elender Giftmischer! Ein von Gott verdammter Hexer! Du wolltest meinen Sohn David tot sehen, aus Rache, weil du nicht an meine Mission glaubst, weil du mich in die Verzweiflung treiben wolltest. Denk ja nicht, dass ich dich ungestraft davonkommen lasse! Auch wenn wir hier in der Fremde leben, es wird Mittel und Wege geben, dich an den Galgen zu bringen. Ich habe Verbindungen zum Hof des Herzogs. Keine ruhige Stunde wirst du mehr haben! Ich werde dich verfolgen lassen – überallhin! Nirgends wirst du mehr sicher sein! Verflucht seist du!«

Wieder rannte ihn der Wahnsinnige an und schlug mit bloßen Fäusten auf ihn ein, mit einer Kraft, dass sein Widersacher zu Boden ging. Als er sich anschließend auf ihn stürzen wollte, zog der scheinbar wehrlos Daliegende blitzschnell beide Beine an und ließ sie gegen den Körper des Angreifers schnellen. Der taumelte, riss entsetzt die Augen auf, ruderte mit den Armen, verlor jeglichen Halt, stürzte und schlug mit Kopf und Rücken krachend auf den Steinfliesen auf.

Endlich hatte er ihn abgewehrt! Mühsam rappelte er sich auf und blickte auf den Geistlichen, der bewusstlos vor ihm lag. Henri Arnaud. Der Kriegsheld! Der Heerführer, der von sich behauptete, sein Volk wie Moses aus Ägypten herausgeführt zu haben! Der große Staatsmann, der mit Herzögen und Königen verhandelte!

Aber war er nicht vor allem anderen der Zyniker, der Unbeherrschte, der Jähzornige? Hatte er nicht Tausende seiner Schutzbefohlenen in einen aussichtslosen Krieg gegen den mächtigen französischen König geschickt? Klebte nicht ihr sinnlos vergossenes Blut an seinen Händen?

Waren nicht über achttausend Menschen seines Volkes in diesem ungleichen Kampf und anschließend in den Gefängnissen des unbarmherzigen Feindes ums Leben gekommen, darunter sein eigener Sohn? Über tausend Kinder wurden von ihren Eltern weggerissenen, verschleppt und in katholische Familien gesteckt, weit weg, irgendwo jenseits des großen Gebirges, um für ewige Zeiten ihren uralten Glauben auszurotten? Hatten nicht die in der Heimat verbliebenen Waldenser in Angst um ihr Leben unter Zwang ihrem Glauben abgeschworen? Und waren nicht die standhaft Gebliebenen zuerst in die Schweiz, dann nach Deutschland vertrieben worden, wohin keine dreitausend mehr gelangten?

Und immer noch träumte der Irrsinnige von der glorreichen Rückkehr in die Täler!

Er kniete sich neben ihn, fühlte nach seinem Puls, zog sein Messer und setzte die Spitze an die Gurgel seines Todfeindes. Hatte er zu lange gezögert? Nein, so einfach wollte er es ihm nicht machen. Er zog die Klinge zurück, schnitt eine Locke aus der roten Mähne und steckte das Messer weg. Dann klopfte er mit der flachen Hand auf die Wangen des Bewusstlosen und wartete, bis der Geistliche die Augen aufschlug, seinen Kopf bewegte und sich anschickte, aufzuspringen. Doch der Hexer, wie ihn Arnaud genannt hatte, beugte sich über ihn, drückte ihn sanft zu Boden, murmelte einige lateinische Sprüche, sah ihm starr in die Augen und versetzte ihn in einen tiefen Schlaf.

Dann lachte er zufrieden, sammelte in aller Ruhe seine Siebensachen zusammen, ging zur Tür und verließ das ungastliche Haus, ohne sich noch einmal umzusehen.

DER HEXER

HEUCHELBERGWALD BEI SCHLUCHTERN

Mitten in einem dichten Wald am Nordrand des Heuchelbergs, nahe der Grenze zum Herzogtum Württemberg und zur Reichsstadt Heilbronn, lebte vor über dreihundert Jahren ein Mann, den die Leute den Hexer nannten, wenn sie unter sich über ihn lästerten; wenn sie aber seiner Hilfe bedurften, nannten sie ihn den weisen Samuel.

Ein Großteil des Waldes gehörte als kleine Exklave zum Ritterstift Odenheim, das nahe Schluchtern dagegen unterstand dem kurpfälzischen Amt Mosbach. Das pfälzische Dorf mit seiner kleinen Gemarkung lag eingezwängt zwischen dem Herrschaftsbereich des Freiherrn von Neipperg und dem Herzogtum Württemberg, ein bis zwei Wegstunden entfernt von dem selbstständigen Gebiet der ehrwürdigen Reichsstadt Heilbronn.

Der Hexer hatte sich seinen Wohnsitz zwischen all diesen Ländergrenzen nicht zufällig ausgesucht. Drüben im Württembergischen durfte er sich nicht sehen lassen, wegen schwerer Anschuldigungen, die man dort gegen ihn erhob: Giftmischerei, Hexerei, Mord und Kindesentführung warfen ihm die Behörden vor. Die Stiftsherren von Odenheim kümmerten sich wenig um ihren Wald, weit weg von ihrem Stammsitz, den sie seit Langem in die Residenz Bruchsal des Bistums Speyer verlegt hatten, und für den kurpfälzischen Amtmann in Mosbach lag das kleine Schluchtern noch weiter entfernt.

Aber der Freiherr von Neipperg im nahen Schwaigern hielt schützend seine Hand über ihn. Sicher vor Verfolgung war er freilich auch in dem abgelegenen Grenzgebiet nördlich des Heuchelbergs nicht.

Dass er sich in diesem versteckten Winkel nahe der seit Jahrhunderten tief im Boden des Waldes versunkenen Harchenburg niedergelassen hatte, dafür gab es einen weiteren Grund. Denn gleich jenseits des Heuchelbergs hatten sich seine Landsleute aus dem Pragelatal angesiedelt. Sie kamen vom nordwestlichsten Zipfel der Dauphiné in die Kolonie, die der Herzog von Württemberg den geflüchteten Waldensern auf den Gemarkungen Nordheim und Hausen zugewiesen hatte. Wie er selbst waren sie als Angehörige der französisch-reformierten Kirche vor einigen Jahren aus ihrer Heimat vertrieben worden, weil sie sich standhaft geweigert hatten, zum katholischen Glauben zurückzukehren.

In einem kleinen Seitental des Wolfsbrunnenbachs hatte sich der Hexer auf einer Waldlichtung in einem alten Gemäuer eingerichtet, das wohl vor dem Dreißigjährigen Krieg als Forsthaus gedient hatte. Das verfallene Häuschen durfte er mit Genehmigung des kurpfälzischen Hofes auf eigene Kosten wieder instand setzen, denn mittellos war er nicht.

Bei ihm lebte ein Junge von damals vierzehn Jahren, aus der Kolonie, ein Waisenkind, das dort niemand haben wollte, denn man munkelte, es sei von bösem Blut.

Im Herd flackerte ein kleines Feuer und ließ die Schatten gespenstisch über die Wände tanzen. Der Alte saß in seinem Lehnstuhl an einem schweren Eichentisch und las beim Licht der dicken Kerze in einer alten Schrift.

»Bring mir den Grand Albert aus dem Bücherschrank«, herrschte er den Jungen an, der sich gleich auf den Weg machte und den schweren Wälzer anschleppte.

»Und jetzt nimm den Korb und hol Holz«, brummte er, nachdem er das Buch mit beiden Händen in Empfang genommen. Beiläufig und kaum verständlich murmelte er so etwas wie einen Dank.

»Nimm das Beil mit, wir brauchen auch Späne zum Anfeuern!«, rief er Pierre hinterher.

Kaum hatte der Junge mit dem Holzhacken auf dem schweren Eichenklotz vor dem Schuppen begonnen, da hörte er Pferdehufe und knackende Zweige. Ein Reiter näherte sich auf dem schmalen Weg vom Wolfsbrunnenbach ihrem Haus. Er trug einen weiten, ärmellosen Mantel aus schwarzem Tuch und auf dem Kopf ein federgeschmücktes Barett. An einem langen Riemen über der Schulter hing eine Tasche aus glänzend schwarzem Leder.

Pierre erkannte schnell, dass er einen Vertreter des gelehrten oder gar geistlichen Standes vor sich hatte, denn Besuch bekam der Alte nicht selten, und er hatte gelernt, die Leute, die zu ihm kamen, nach ihrer Kleidung und ihrem Auftreten zu taxieren.

»Führ mich zu Meister Samuel«, forderte der fremde Reiter den Jungen beim Absitzen auf.

Als dieser ihm abwartend dabei zusah, wie er aus dem Steigbügel auf den Boden sprang, runzelte der Fremde die Stirn und wiederholte seinen Auftrag auf Französisch.

Während er den Zügelriemen seines Pferdes um einen großen bronzenen Ring schlug, der in die Mauer eingelassen war, und ihm auffordernd in die Augen sah, nickte der Junge zum Zeichen, dass er verstanden hatte, und wies auf die Haustür, die sich in eben diesem Augenblick öffnete.

Der Alte trat unter die Tür und blinzelte dem Reiter im hellen Licht der Abendsonne entgegen, die durch das Laub der Buchenzweige gleißend auf seine Augen fiel und ihn blendete. Als er den Gast endlich erkannt hatte, bat er ihn nach einem kurzen Gruß herein. Den Jungen schickte er in den Stall zu den Ziegen und trug ihm auf, dort auszumisten und neu einzustreuen, aber dem Pferd des Gastes zuvor einen Eimer Wasser aus dem nahen Bach zu holen und es zu versorgen.

Kaum waren die beiden im Haus verschwunden, holte der Junge einen Holzkübel aus dem Stall, lief zum Bach und schleppte den schweren Wassereimer zurück. Mit Freude machte er sich daran, das Pferd zu tränken, und tätschelte dabei seinen Hals, während er ihm leise zusprach und beim Saufen zusah. Wie gerne hätte er das schöne Tier losgemacht und wäre fortgeritten – durch den Wald, über die Felder, ins weite Land hinein!

Dann ging er mit dem leeren Eimer in den Stall zu den Ziegen. Doch bevor er sich an die aufgetragene Arbeit machte, löste er ein Holzstück aus einem Astloch in der Holzwand zum angrenzenden Haus, das so den Blick hinüber zur großen Stube freigab, und begann hindurchzuspähen.

Von seinem Versteck aus konnte er den ganzen Raum überblicken: Neben dem Herd das große Regal mit den Glasflaschen, Tiegeln, Mörsern, kupfernen Töpfen und kleinen Pfannen, die der Alte für die Herstellung seiner Wundermittel verwendete, daneben die Wand, wo die Kräuterbüschel zum Trocknen aufgehängt waren, auf der anderen Seite der schmale, hohe Schrank, immer verschlossen, mit den seltenen Kostbarkeiten.

Der Alte und der Besucher unterhielten sich auf Deutsch, das er inzwischen gut verstand. Der junge Mann mit dem schwarzen Umhang saß auf dem gedrechselten Holzstuhl des Meisters mit den breiten ledergepolsterten Armlehnen und redete auf den Alten ein. Der hatte auf einem Schemel ihm gegenüber Platz genommen. Er wollte eine Arznei, so viel hatte der Junge mitbekommen, nicht für sich selbst, sondern für den Kapitular der Odenheimer Stiftsritter in Bruchsal, einem speyrischen Domherrn.

Während der Mann noch sprach, stand der Meister von seinem Schemel auf und legte ein paar dürre Äste ins Herdfeuer. Sie loderten hell auf und verbreiteten ein unruhig flackerndes Licht. Er hieß den Besucher in die Flammen schauen, und als dieser seinen Kopf neugierig zum Feuer wandte, berührte ihn der Alte wie zufällig leicht an der Schulter und sprach zu ihm mit leiser, beschwörender Stimme einige Worte auf Latein. Dann hob er langsam seine Rechte und führte sie vor dem Gesicht des Mannes in ruhiger Bewegung auf und ab und wieder auf und ab.

Pierre ahnte schon, was das zu bedeuten hatte, und einen Augenblick später trat das ein, was er erwartet hatte.

Der Fremde erstarrte mit einem Mal. In seinem Holzstuhl verharrte er regungslos, immer noch das Gesicht dem Feuer zugewandt, während ihn der Alte mit kurzem Blick prüfend musterte und sacht anstieß.

Wie oft hatte Pierre ähnliche Szenen erlebt! Der Meister zögerte nicht, manche seiner Besucher in tiefen Schlaf zu versetzen, bevor er am Herd zu hantieren begann, damit diese nichts davon mitbekamen, was er da trieb.

So trat der Alte auch jetzt wieder an den Herd, setzte einen Tiegel auf ein dreibeiniges eisernes Gestell, gab einige Zutaten hinein, schloss den Schrank seiner gehüteten Kostbarkeiten auf und entnahm ihm ein kleines braunes Glasfläschchen, aus dem er einige Tropfen in den Tiegel träufelte.

Bald begann es zu dampfen und zu zischen. Eine gelbliche Wolke stieg auf und verteilte sich im Raum. Während der Fremde immer noch reglos dasaß, rührte der Meister die Mischung sorgsam um, nahm sie vom Feuer, murmelte einige lateinische Sprüche und füllte die Flüssigkeit aus dem Tiegel vorsichtig durch den Trichter mit dem feinen Sieb in ein weiteres Glasfläschchen, das er gleich verkorkte und mit Wachs versiegelte.

Zum Schluss drückte er in das noch weiche Wachs über Kork und Flaschenhals seinen Siegelring.

Kaum hatte er das Fläschchen auf den Tisch gestellt, wandte er sich wieder seinem Besucher zu, sah ihm eindringlich ins Gesicht und sprach nur ein Wort: »Sursum!«

Gespannt wartete der Junge darauf, was nun geschähe, und verbiss sich ein Lachen. Der Angesprochene reagierte sofort, sprang auf, rieb sich die Augen und betrachtete verwundert den Alten, der ihm nun lächelnd die gewünschte Arznei überreichte.

»Verzeiht, ich war eben ganz in Gedanken.«

Der Alte nickte freundlich, bat ihn, sich noch kurz zu gedulden, und wies auf den Stuhl, in den sich der Besucher wieder setzte. Er nahm einen Bogen Papier, schrieb einige flüchtige Zeilen, faltete ihn mehrfach und versiegelte den Brief auf dieselbe Weise, wie er eben das Fläschchen verschlossen hatte. Mit der flachen Hand schob er das Schriftstück seinem Besucher über den Tisch zu.

Der stand auf, zog aus seiner schwarzen Ledertasche einen Stoffbeutel und überreichte dem Alten daraus drei Goldmünzen, die dieser nach einer angedeuteten Verbeugung schnell in der Tasche seines weiten Umhangs verschwinden ließ, bevor er den Herrn zur Tür begleitete und sich mit Dank und Gruß verabschiedete. Schnell steckte der Junge das Holzstück in das Astloch zurück und machte sich ans Ausmisten des Stalls.

REISE NACH BRACKENHEIM

BRACKENHEIM

Die Kutsche schaukelte ächzend über die steinige Straße und machte das Lesen fast unmöglich. Daniel Pastre schaute auf die hügelige Landschaft, während er an diesem sonnigen Mittag durch Felder und Wiesen auf die württembergische Amtsstadt Brackenheim zufuhr.

Früh am Morgen war er vom Pfarrhaus des württembergischen Grenzstädtchens Knittlingen aufgebrochen. Ein Fuhrmann hatte ihn bis zur Poststation im nahen pfälzischen Bretten mitgenommen. Über die ebenfalls kurpfälzische Stadt Eppingen hatte ihn die Reise zunächst in die nahe Reichsstadt Heilbronn geführt. Hier musste er in eine privat betriebene Landkutsche ins württembergische Brackenheim umsteigen. Mehrmals hatte er an diesem Tag eine Landesgrenze überquert.

Noch einmal machte er den Versuch, sich in der schwankenden Kutsche in die Unterlagen zu vertiefen, die ihm Pfarrer Jean Dumas aus der Waldensergemeinde Villars bei Knittlingen mitgegeben hatte. Ein Streitfall innerhalb einer Gemeinde war nichts Außergewöhnliches. Aber was dem Nordhausener Pfarrer von seinen Kirchenältesten vorgeworfen wurde, sprengte alles bisher Dagewesene.

Dumas wollte sich über die Lage in der neuen Kolonie bei Brackenheim informieren lassen. Er sollte auf der kommenden Synode über die Streitfälle in Nordhausen berichten. Da er selbst altershalber keine weiten Reisen mehr unternehmen konnte, hatte er seinen Pfarrvikar Daniel Pastre losgeschickt, der ihn bei seinen synodalen Aufgaben unterstützte.

Pastre hatte in Genf und Marburg Theologie studiert und wartete seit Monaten auf eine eigene Pfarrei in einer waldensischen oder hugenottischen Gemeinde. Seit mehr als fünf Jahren lebte er nun in Deutschland und beherrschte die Sprache inzwischen fast akzentfrei. Obwohl die Menschen im hessischen Marburg ganz anders redeten als in Württemberg, verstand er sie problemlos und konnte sich mit ihnen fließend unterhalten.

»Hüa, Hüa!«, rief der Kutscher und ließ die Leine auf den Pferderücken klatschen, aber die schaukelnde Kiste fuhr immer langsamer, und schließlich stand sie still.

Ärgerlich sprang der Kutscher von seinem Sitz, trat zu seinen Fahrgästen und kratzte sich verlegen am Hinterkopf. »Bitte die verehrten Passagiere auszusteigen, gleich geht’s weiter!«

Daniel Pastre und die beiden anderen Fahrgäste zwängten sich aus der Kutsche und warteten auf eine weitere Erklärung.

»Die Straße hier ist zu steil«, entschuldigte sich der Kutscher, »aber seht, da oben haben wir die höchste Stelle schon erreicht. Es sind nur ein paar Schritte zu Fuß, dann könnt Ihr wieder einsteigen.«

Der Dickbäuchige schimpfte und wischte sich mit dem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Warum habe er nicht vier Pferde vorgespannt statt nur zwei alte Schindmähren? Eine Zumutung sei das! Schließlich habe man ja für die Reise in der Kutsche bezahlt! Missmutig machte er sich auf den Weg.

Pastre half dem Kutscher, ohne sich darum bitten zu lassen, nahm das Pferd auf der rechten Seite am Riemen, während sich der Kutscher um den Gaul auf der linken kümmerte. Sie redeten den Tieren gut zu, und schließlich ruckte die um drei Fahrgäste erleichterte Kutsche wieder an.

»Da unten liegt schon Brackenheim«, sagte der Kutscher zu Daniel, als sie endlich oben waren, und zeigte mit dem Peitschenstiel auf das württembergische Amtsstädtchen, das Ziel ihrer Reise.

Dort lebte der Pfarrer von Nordhausen, Jean Guémar – nicht in einer der behelfsmäßigen Bretterhütten in der etwas entfernt liegenden Kolonie, sondern in einem bequemeren Haus in der Stadt.

Bei der Poststation sah sich Pastre um, entdeckte das nahegelegene Gasthaus und erkundigte sich dort nach dem Weg.

Der Wirt beäugte ihn misstrauisch. »Er sucht den welschen Pfarrer? Was will Er denn da?«

»Ich komme im Auftrag der Waldensersynode und habe mich für heute bei ihm angemeldet.«

»Von der Waldensersynode, so, so«, antwortete der Wirt mit gespielter Bedeutsamkeit. »Will Er nicht zuvor mit unserem richtigen Pfarrer sprechen? Der hält nicht viel von den welschen Teufeln da draußen!«

»Es sind Christenmenschen, wie Ihr selbst einer seid!«, brauste Pastre auf und unterdrückte seinen aufkommenden Zorn nur mühsam. Wie sprach dieser ungehobelte Kerl über seine Landsleute? Er musterte den Wirt mit gerunzelter Stirn und fragte ihn schließlich laut und vernehmlich ein weiteres Mal nach dem Weg. Endlich erhielt er die gewünschte Auskunft: Die Hauptstraße hinauf bis zum Schloss. Dort solle er sich noch einmal erkundigen.

Pastre machte sich auf den Weg durch die behäbigen hochgiebeligen Häuser der württembergischen Amtsstadt, welche die Straße säumten. Kaum jemand war hier zu sehen. Viele Baustellen fielen ihm auf. Aber auch dort wurde kaum gearbeitet.

Vor dem Schloss traf er endlich auf einen Gendarmen, der ihm mürrisch antwortete, nachdem er ihm mit hochgezogenen Brauen von oben bis unten gemustert hatte. Er zeigte auf ein schmales Häuschen, wartete erst gar nicht seinen Dank ab, wandte sich um und schlenderte auf die Toreinfahrt dem Schlosshof zu.

Pastre kam sich in diesem verschlafenen Nest wie ein Eindringling vor. Mit Fremden hatte man hier wohl schlechte Erfahrungen gemacht.

Der Pfarrer sei nicht zu Hause, erklärte ihm ein vielleicht zehnjähriges Mädchen, das vor dem Haus auf einer Bank saß, Erbsen aus den Schoten pulte und in eine großen irdene Schüssel warf, was jedes Mal einen dumpfen Klang hervorrief. Als der Fremde nicht weiterging, unterbrach sie ihre Arbeit, stellte die Schüssel neben sich auf die Bank, nickte ihm freundlich zu und fragte: »Aber die Frau Pfarrer ist da. Soll ich sie holen?«

Schon war sie aufgesprungen und lief ins Haus. Nach wenigen Augenblicken kam sie mit einer beleibten Dame zurück, die ihn ebenfalls misstrauisch musterte und dann auf Französisch ansprach.

»Ihr kommt von Dumas aus Villars? Wir haben Euch erst am Abend erwartet. Mein Gemahl ist noch unterwegs. Darf ich Euch hereinbitten? Wollt Ihr schon mal Euer Zimmer beziehen?«

»Danke, danke«, lehnte Daniel Pastre höflich ab. Es war noch früher Nachmittag, und ihm kam der Gedanke, dass er die Zeit bis zum Abend besser nutzen konnte, als hier untätig auf den Pfarrer zu warten.

»Ich seh mich noch etwas im Städtchen um, aber mein Gepäck könnte ich vielleicht bei Euch stehen lassen?«

Die Pfarrersfrau blickte ihn etwas befremdet an und trug dem Mädchen auf, dem jungen Herrn den Weg in das Gästezimmer zu zeigen. Sie sprach sie ebenfalls auf Französisch an, fiel Pastre auf.

»Hilfst du deiner Mutter im Haushalt?«, fragte er beiläufig, als sie die schmale Treppe hinaufgestiegen und vor seinem Zimmer angekommen waren.

»Ich habe keine Mutter mehr«, antwortete das Mädchen leise, »und mein Vater ist auch schon lange tot.«

Ihre Antwort ging ihm nahe. Er dachte an die vielen Opfer und die ungezählten Waisen und Halbwaisen, die der Krieg gezeitigt hatte, der seit zwanzig Jahren in seiner Heimat immer wieder aufflammte. Sacht strich er dem Mädchen übers Haar. »Bist du mit den Flüchtlingen in die Kolonie gekommen?«

Sie nickte stumm, und als er sie nach dem Weg dorthin fragte, gab sie ihm bereitwillig Auskunft. »Ganz einfach, die Landstraße nach Heilbronn, zuerst kommt Dürrenzimmern und dann schon Nordhausen.«

Da war er doch eben hergekommen! Er musste, ohne es zu ahnen, an der Kolonie vorbeigefahren sein. Spontan fragte er: »Willst du mich begleiten?«

Kurz leuchteten ihre Augen auf, dann blickte sie verlegen zu Boden. »Ich darf nicht«, sagte sie schnell, drehte sich um und rannte die Treppe hinunter.

Was für eine seltsame Atmosphäre herrschte in diesem Haus, dachte sich Pastre und schüttelte den Kopf.

»DU STEHST UNTER MEINEM BANN!«

HEUCHELBERGWALD BEI SCHLUCHTERN

Kaum war der Besucher davongeritten, rief ihn der Alte in die große Stube. Als Pierre unter der Tür stand und auf seinen Auftrag wartete, winkte ihn der Meister zu sich heran.

»Du sollst mir nicht bei der Arbeit zusehen! Wie oft habe ich dir das schon gesagt!«, wies er den Jungen barsch zurecht und gab ihm eine Kopfnuss. »Hast du die Verse schon abgeschrieben?«

Pierre nickte, holte vom Regal eine Wachstafel und reichte sie ihm. Der Alte überflog den Text und brummte etwas Unverständliches, was der Junge als Zustimmung deutete.

»Hast du die Fabel auch verstanden?« Er sah ihn herausfordernd an. »Erklär mir den Inhalt! Auf Deutsch!«

Pierre versuchte es, scheiterte aber schon bald.

»Dann eben auf Französisch«, grummelte der Alte und hörte sich eine Weile an, was der Junge da zusammenstammelte. Schließlich gab er ihm die Tafel zurück und schickte ihn wieder zu den Ziegen.

Noch war Pierre nicht mit dem Einstreuen fertig, da rief ihn der Meister erneut. Er stand schon im Hof und wartete ungeduldig auf ihn. Den bequemen Hausmantel, den er sonst zu tragen pflegte, hatte er mit seiner Reisekleidung vertauscht. Über einer schwarzen Hose, die bis unter die Knie reichte und über den weißen Strümpfen mit Schnallen geschlossen war, trug er ein Lederwams, darunter ein weißes Hemd mit weiten Ärmeln. Den Kopf hielt er mit einem breitkrempigen Hut bedeckt.

»Hol den Esel aus dem Stall und leg ihm das Traggeschirr an«, rief der Alte und wandte sich noch einmal zum Haus.

»In die Kolonie?«, fragte der Pierre hoffnungsvoll.

»Nach Schluchtern!«, gab der Meister unwillig Antwort. »Warte hier auf mich«, rief er ihm zu und verschwand im Haus.

Wie ihm aufgetragen war, führte der Junge den Esel aus dem Stall. Doch anstatt ihm das Tragegestell aufzulegen, sprang er in einer plötzlichen Eingebung übermütig auf seinen Rücken, trieb ihn mit den Fersen an und ließ ihn laufen, hinunter zum Wolfsbrunnenbach, dann nach links über den schmalen Weg Richtung Heuchelberg, auf dessen anderer Seite bald die Felder und Wiesen der Kolonie begannen.

Sollte der Alte doch allein nach Schluchtern! Er wollte sehen, wie weit die Leute mit ihrem Dorf vorangekommen waren. Vor ein paar Wochen hatte der Feldvermesser die Bauplätze abgesteckt. War das Bauholz schon da? Als Erstes sollte eine kleine Holzkirche errichtet werden, hatte ihm der Alte berichtet und dabei nur geringschätzig gelacht.

Pierre war noch nicht weit gekommen, da hörte er einen gellenden Pfiff hinter sich. Der Esel bockte, drückte die Vorderhufe in die Erde und ging keinen Schritt mehr weiter. Vergeblich versuchte er dem Tier gut zuzureden, tätschelte seinen Hals. Der Esel blieb wie angewurzelt stehen und spitzte stattdessen die Ohren. Da wurde er wütend und hieb ihm seine Fersen in die Seiten. Noch ein Pfiff! Jetzt drehte der Esel jäh um, schlug mit den Hinterbeinen aus, warf den Jungen ab und trabte Richtung Haus zurück.

Er war auf den Rücken gefallen, schnappte nach Luft. Das Unterholz hatte seinen Sturz zwar etwas abgefedert, aber er spürte alle Rippen. Mühsam drehte er sich auf die Knie, stand auf und schaute sich um. Einen halben Steinwurf von ihm entfernt sah er den Meister gemessenen Schrittes den Berg zu ihm hochsteigen. Sollte er fortrennen? Aber wohin? Sich bei den Leuten drüben in der Kolonie verstecken? Über die Grenze ins Württembergische hinein oder hinüber in die große Stadt am Fluss? Darüber konnte er sich jetzt keine großen Gedanken machen. Einfach weg!

Pierre bog die Äste auseinander, rannte ins Dickicht hinein und achtete nicht auf das Gestrüpp, über das er sprang, nicht auf die Zweige, die ihm ins Gesicht schlugen. Das Gebüsch schloss sich hinter ihm sofort wieder. Bald würde der Alte keine Spur mehr von ihm finden.

Die Sonne war längst untergegangen, und die Dämmerung versetzte die Umgebung in ein graublaues Zwielicht. Von Zeit zu Zeit blieb Pierre stehen, lauschte angestrengt, ob er knackende Zweige oder die Rufe des Alten hörte. Nichts.

Mit einem Mal erfüllte ihn ein unbeschreibliches Gefühl des Triumphes. Wenn er die eingeschlagene Richtung beibehielt, immer schräg den Berg hinauf, müsste er bald oben am Grat stehen, wo sich die verwachsenen alten Weinberge bis ins Tal zogen, hinunter nach Nordhausen, in die Kolonie seiner Landsleute.

Als Pierre schließlich oben bei der versunkenen Burg stand, bemerkte er, dass er sich noch weiter nach rechts halten müsste. Hastig kletterte er über mehrere Erdwälle, lief den schmalen Bergrücken über der engen Waldschlucht entlang und keuchte vor Anstrengung, als er drüben den steilen Hang hinaufhastete.

Kurz vor dem Grat lichtete sich der Wald und machte einer schmalen Ebene Platz. Das Buschwerk trat zurück, kniehohe Gräser breiteten sich aus, durchsetzt von verschiedenen Stauden. Der Boden wurde weicher und feuchter. Mit seinen bloßen Füßen sank Pierre bis über die Knöchel ein. Wenn er sie herauszog, schmatzte der moorige Grund und warf Blasen. Wieder und wieder musste er Brennnesselfeldern ausweichen. Als er nicht aufpasste, stolperte er über einen dürren Ast und schlug der Länge nach hin, mitten in den sumpfigen Morast. Kaum hatte er den Kopf aus dem matschigen Dreckloch gehoben, sah er den Alten ruhigen Schrittes von der Lichtung her auf ihn zu spazieren. Wo kam der jetzt her?

Meister Samuel zog ihn hoch, schüttelte ihn kräftig durch und versetzte ihm anschließend eine schallende Ohrfeige.

»Hast du gedacht, du könntest mir davonlaufen?« Der Alte sah ihn durchdringend an. »Merk dir eins! Du kommst allein nicht aus diesem Wald heraus, solange ich das nicht will, denn du stehst unter meinem Bann. Hast du das kapiert?«

Der Junge nickte stumm und hielt sich die schmerzende Wange.

»Komm mit! Lauf vor mir her! Aber mach keine Dummheiten mehr!«

Während Pierre den Berg hinabstolperte, dachte er daran, wie der Alte den Besucher in Schlaf versetzt hatte. Mit welcher Macht konnte er das Verhalten der Menschen bestimmen, ihren Willen ausschalten und sie beispielsweise in einen tiefen Traum versetzen? Verhexte er sie? Aber nach ihrem magischen Schlaf sah man ihnen nichts mehr an. Sie schienen sich überhaupt nicht daran zu erinnern, was der Meister mit ihnen angestellt hatte.

Wie hatte er ihn nur so schnell finden können? Wie aus dem Nichts war er auf der Lichtung vor ihm erschienen. Er konnte doch nicht an ihm vorbeigelaufen sein? Der Meister hatte ihn längst noch nicht eingeholt! Das hätte er gehört. So schnell konnte der gar nicht laufen! Aber wie hatte er es dann geschafft, plötzlich da zu sein? Konnte er etwa fliegen? Und was sollte seine Erklärung bedeuten, die fast wie eine Drohung geklungen hatte: »Du stehst unter meinem Bann!?«

Bei einbrechender Dunkelheit kamen sie zurück. Der Meister hieß ihn einen Eimer Wasser holen und schickte Pierre die schmale Holzstiege in seine Schlafkammer hoch.

»Wasch dich, richte deine Kleider, und dann ab ins Bett!« Der Alte kam ihm nach, schlug die Tür von außen zu und verriegelte sie.

Er hatte ihn einfach eingesperrt! Durch das schmale Fenster sah der Junge wenig später, wie er mit dem Esel loszog, Richtung Schluchtern.

Ohne Abendbrot ins Bett? Er hatte Hunger! Wie lange würde der Alte wegbleiben? Schnell hatte er sich den gröbsten Schmutz mit Stroh abgewischt und sich umgezogen, dann trank er ein paar Hände voll Wasser aus dem Eimer und öffnete das Fenster.

Prüfend blickte er hinab in den Hof. Sollte er hinunterspringen? Nein, das war entschieden zu tief! Und wenn er sich aus dem Fenster hangelte? Dann blieben noch gut zwei Mannslängen bis zum Erdboden. Auch zu gefährlich. Aber wenn er seinen Gürtel um das Fensterkreuz schlänge? Da fiel sein Blick auf die Wäscheleine, an der er eben seine nassen Sachen zum Trocknen aufgehängt hatte. Sie spannte sich hinter dem Bett von einer Wand seiner Kammer zur anderen. Rasch holte er die Kleider von der Leine, knüpfte sie los und nahm Maß. Gut zwei Klafter! Das müsste reichen! Aber würde sie auch halten? Er prüfte das gedrehte Hanfseil auf kleine Risse, zog mehrmals kräftig daran. Es hielt!

In aller Eile schlug Pierre die Leine um den dicken Dachbalken, der über dem Fenster aus der Wand ragte, und verknotete sie. Vorsichtig stieg er auf die Fensterbank, zog noch einige Male kräftig daran, während er beobachtete, ob die Knoten fest genug angezogen waren, und ließ sich langsam an ihr hinab, indem er sich in regelmäßigen Abständen von der Hauswand mit den Füßen abstieß. Das letzte Stück musste er springen.

Auch die Haustür war von außen verriegelt und mit einem Schloss gesichert. Aber das kümmerte ihn wenig. Vom angebauten Ziegenstall führte ein schmales Türchen in die Küche. Es war zwar ebenfalls verschlossen, aber er wusste, wo der Schlüssel versteckt war. Der lag auf dem Balken, der den Verschlag des Esels von den Ziegen abtrennte, ganz oben, in einem schmalen Spalt unter der Decke eingeklemmt.

Ohne Zeit zu verlieren, schlüpfte Pierre in den Ziegenstall, fingerte nach dem Schlüssel und öffnete das Türchen in die Küche. Dort schnitt er sich ein großes Stück Brot ab und schlang es in sich hinein.

Eine diebische Freude erfasste ihn. Kauend stieg er die Holzstiege zu seiner Schlafkammer hoch, schob lässig den Riegel zurück, ging zum Fenster und schaute zufrieden hinunter auf den Hof. Im fahlen Mondlicht sah er da die Leine baumeln, zog sie hoch, löste den Knoten am Dachbalken und spannte sie an die Haken quer durch seine Kammer. Dann sammelte er die Kleider von seinem Strohsack und hängte sie wieder auf. Den Wassereimer nahm er mit, als er sich auf den Weg nach unten machte.

Schlafen wollte er jetzt nicht. Im Herd glühte noch ein heruntergebranntes Feuer. So legte er ein paar Scheite nach, nahm die dicke Kerze vom Tisch und entzündete sie an der aufflackernden Flamme.

Mit dem Licht in der Hand ging er zum Bücherschrank hinüber, stellte die Kerze auf den Boden und öffnete die schweren Flügel. Auf Augenhöhe entdeckte er gleich den Grand Albert, das Buch, nach dem der Meister am häufigsten verlangte. Er schleppte es hinüber zum Tisch, bevor er einen Blick auf die anderen Wälzer warf: Paracelsus: Über die Ursachen der Krankheiten. Auch in diesem Band hatte er den Alten immer wieder studieren sehen.

Der Kleine Albert! Pierre zog das Buch heraus und schlug es auf. Über die Geheimnisse der Natur. Er nickte zufrieden, nahm es mit hinüber zum Tisch und setzte sich in den bequemen Lehnstuhl des Alten.

Zuerst griff er nach dem Großen Albert und schlug die erste Seite auf: »Das ist ein Buch, das von der Magie spricht, für Magier, Hexer und Zauberer, verdammt von der Kirche.«

Pierre blätterte weiter. De Mirabilis Mundi. Über die Wunder der Welt.De Mineralibus, Über die Natur und den Ursprung der Seele. Eine Weile vertiefte er sich in die schwierigen französischen Texte, die er nicht mal zur Hälfte verstand. Enttäuscht schlug er den Wälzer zu und schob ihn beiseite.

Jetzt nahm er sich den Kleinen Albert vor. Was er hier fand, das interessierte ihn schon mehr:

Wie man nach Paracelsus Talismane herstellt, für jeden

Tag der Woche

Über die vier Elemente und ihre Wesen: Salamander,

Gnome, Nymphen und Sylphen

Wie man verborgene Schätze findet

Das wollte er lesen! Im Krieg hatten reiche Leute, bevor sie sich in Sicherheit brachten, ihre Münzen, ihr Silber und ihren Schmuck versteckt, irgendwo im Boden vergraben. Er erinnerte sich dunkel: Auch in seinem Dorf hatte man davon gesprochen.

Mühsam begann er, sich in den Kleinen Albert hineinzulesen, zwang sich durch den schwierigen Text, bis ihm die Augen zufielen und er mit dem Kopf auf dem geöffneten Buch einschlief.

Mit einem Mal schreckte er hoch. Der Meister war zurück! Pierre hörte, wie er den Esel in den Stall führte, mit harschen Worten die Ziegen wegscheuchte und das Tier in seinem Verschlag festband.

Schnell griff er nach den Büchern, blies die Kerze aus, hastete im Halbdunkel der durch die Glut im Herd nur schwach erhellten Stube hinüber zum Schrank und stellte die Bände zurück.

Als er eben dabei war, die Schranktür zu schließen, hörte Pierre, dass der Alte den Riegel zurückschob, die Haustür öffnete und in die große Stube trat. Hatte er ihn schon gesehen?

Blitzschnell duckte er sich, witschte hinüber zur Stiege und drückte sich in den dunklen Winkel zur Wand. Mit weit aufgerissenen Augen verfolgte er das weitere Geschehen. Der Alte entzündete die kleine Kerze an der Glut, steckte sie in die Laterne und wandte sich um. Gleich würde er ihm die Ohren lang ziehen. Aber nichts dergleichen geschah. Der Alte machte sich mit dem Licht und seinem Mantelsack auf den Weg in die Küche. Dort hörte er ihn rumoren.

Pierre konnte sein Glück kaum fassen. Der Meister hatte ihn nicht bemerkt! Lautlos schlich er die Holztreppe hoch und verschwand in seiner Kammer. Mit Herzklopfen schlüpfte er in den Strohsack und drehte sich zur Wand.

Was er in den Zauberbüchern gelesen hatte, wollte ihm nicht aus dem Kopf gehen. Besonders mit dem Petit Albert müsste er sich noch einmal beschäftigen, nahm er sich vor. Warum nur war er eingeschlafen! Einen verborgenen Schatz finden! Sollte er den Meister darauf ansprechen? Hatte der schon einmal einen Schatz gefunden? Aber warum lebte er dann in diesem alten Haus mitten im Wald?

Mit bangem Herzen dachte Pierre an den Tag zurück, der alles in seinem Leben verändert hatte. An einem trüben Morgen im Herbst waren sie aus ihrem Dorf aufgebrochen.

»Wir müssen weg, die Soldaten kommen bald«, hatte sein Großvater am Abend zuvor gesagt. »Morgen früh geht’s los!«

»Packt ein paar Sachen ein, aber nicht zu viel«, hatte sie die Mutter ermahnt und ihnen eine kleine Tasche zum Umhängen gegeben.

Pierre fühlte wieder die ängstliche Unruhe, die sich damals in ihm ausgebreitet hatte. In der Nacht hatte er kaum geschlafen, immer an die Worte seines Großvaters gedacht, dass die Soldaten in ihre Täler eindringen, die Häuser durchsuchen, die Menschen zusammendrängen und sie von ihrem Glauben abschwören lassen wollten. Wer sich ihnen widersetzte, würde gefoltert und getötet. Die Soldaten stünden nur noch einen Tagesmarsch entfernt am Eingang des Tals. Und wenn sie schon in der Nacht kamen?

Am Morgen sammelten sie sich zu einem letzten Gebet vor der Kirche. Gott wird mit uns sein und uns beschützen, hatte der Pfarrer gesagt, der sie begleitete. Dann setzte sich der Zug der Flüchtlinge in Bewegung.

Alle waren nicht mitgekommen. Alte und Kranke, die sich zu schwach für die lange Reise fühlten, wollten lieber in der Heimat sterben als irgendwo in der Wildnis. Andere meinten, sie wollten sich in den Bergen verstecken, lange würde die Soldaten nicht dableiben. Gegen sie kämpfen wollten sie aber auch nicht. Zu viele waren bei dem letzten Versuch, ihre Heimat zu verteidigen, ums Leben gekommen. Traurig dachte Pierre an seinen Vater, den sie tot auf einem Wagen zurückgebracht hatten.

»Kommt lieber mit! Wir ziehen doch in ein besseres Land«, sagten die anderen, in die Schweiz, wo sie nicht wegen ihres Glaubens verfolgt würden, und dann weiter nach Deutschland. Dort bekämen sie Land. Sie könnten sich ein neues Dorf bauen und endlich in Frieden leben.

Pierre versuchte, sich den Weg, den sie genommen hatten, in Gedanken vorzustellen, aus ihrem engen Hochtal hinaus, über den großen Berg in ein viel weiteres, helleres und schöneres Tal, das sie anderntags durchquerten.

»Warum können wir nicht hierbleiben?«, hatte Pierre seinen Großvater gefragt.

»Das Land gehört uns nicht, außerdem will uns hier niemand haben. Auch hier herrscht der große König, der uns schon einmal vor Jahren vertrieben hat«, brummte der zurück.

Weiter ging der Flüchtlingszug, immer nach Norden, über den Mont Cenis, wo schon tiefer Schnee lag, tagein, tagaus, bergauf und bergab.

Solange sie noch in den südlichen Tälern waren, sammelten sie in den Kastanienwäldern an den Sonnenhängen des Gebirges die reifen Früchte, die dort zahllos auf dem Boden lagen. Wenn die Männer mit ihren langen Stöcken auf die Äste schlugen, purzelten die Kastanien von den Bäumen und warteten nur darauf, von den Kindern und Frauen aufgelesen zu werden. Am Abend, wenn sie um die Lagerfeuer saßen, wurden sie alle satt davon.

»Der liebe Gott hat uns Manna vom Himmel fallen lassen«, hatte ihr Pfarrer gesagt, alle hatten sich niedergekniet und ein Dankgebet gesprochen.

Am liebsten mochte er die Kastanien direkt aus der Glut, wenn man sich noch fast die Finger daran verbrannte. Da fiel ihm ein Lied ein, das seine Mutter der kleinen Schwester zu Hause oft vorgesungen hatte, am Abend, vor dem Einschlafen:

Margarete, Margarete.

Die Kastanien sind schon weich!

Zieh den Topf zurück vom Herde,

heute gibt’s genug für euch!

Er lächelte, verkroch sich tiefer in seinen Strohsack, und bald war er eingeschlafen.

Sie sind auf der Flucht. Gleichmäßig bewegt sich der schwarze Zug über den schmalen Maultierpfad, der sich Kurve um Kurve in die Höhe windet. Mühsam versucht er, mit seiner kleinen Schwester hinter seiner Mutter und dem Großvater Schritt zu halten. Leichter Nieselregen hat eingesetzt. In der Ferne hören sie Donnergrollen.

Plötzlich geht ein Ruck durch den Zug. Entsetzt blicken die Leute vor ihnen nach oben. Steine fallen vom Himmel! Der Hang vor ihnen rutscht ab, reißt einen Teil des Wegs in die unendliche Tiefe. Entsetzte Schreie!

Er fasst seine Schwester an der Hand, zieht sie vom Weg zum steinigen Grashang hinüber. Sie rennen durch den nun prasselnden Regen. Nur die Blitze erhellen die Nacht, die ganz plötzlich in wenigen Augenblicken über sie hereingebrochen ist. Überall flüchtende Menschen im peitschenden Regen – wo sind Mutter und Großvater? Ein gewaltiger Donnerschlag lässt sie innehalten.

Weiter, wir müssen weiter, weint seine Schwester und zieht ihn fort. Da drüben erreicht der Weg den Pass! Er sieht, wie die Menschen vor ihm vorwärtsdrängen, von hinten schiebt die Menge nach. Vom Strom erfasst werden sie mitgetrieben.

Endlich haben sie die Hochebene erreicht. Die Wolken hängen tief, versenken die Umgebung in gespenstisches Zwielicht. Wieder und wieder rufen sie nach der Mutter, nach dem Großvater. Vergeblich. Sie laufen einfach weiter und stolpern dabei planlos in den Nebel hinein. Da taucht eine Mauer vor ihnen auf. Ein niederes Gebäude mit einer schweren Holztür. Er rüttelt daran, sie lässt sich öffnen. Seine Schwester zieht er mit hinein. Schafe blicken sie mit großen Augen an.

Ganz hinten, an der Rückwand des Stalls, sinken sie auf einen Heuhaufen. Die Schwester weint. Er legt den Arm um sie. Eine Weile hören sie dem Donnergrollen zu, dem Prasseln des Regens auf das Bretterdach, das allmählich leichter wird und in ein gleichmäßiges Rauschen übergeht.

Sie müssen eingeschlafen sein! Der Regen ist nicht mehr zu hören. Durch die schmalen Fensteröffnungen unter den Dachbalken blitzt heller Sonnenschein. Mit einem Satz ist er auf den Beinen, zwängt sich durch die Schafe hindurch und reißt die Tür auf. Seine Schwester folgt ihm nach. Wo sind all die Leute aus ihrem Dorf? Wo sind Mutter und Großvater? Sie rufen, schreien, rennen zum Weg hinüber, der dort drüben über die menschenleere Hochebene führt. Die Sonne blitzt in den Pfützen.

Schweißgebadet wachte er auf.

BÖSES BLUT

NORDHAUSEN

Auf dem Weg in die Kolonie, die man seit Kurzem Nordhausen nannte, ging der Pfarrvikar noch einmal in Gedanken durch, was ihm Dumas aufgetragen hatte.

Der Streitfall zwischen dem Pfarrer und seiner Gemeinde sollte auf der nächsten Synode behandelt werden. Pfarrer Guémar bezichtigte die Kirchenältesten, ihm Geld gestohlen zu haben. Diese wiederum beklagten sich über ihren Pfarrer, dass er die Spendengelder aus den Niederlanden nur zum Teil an die Gemeinde weitergegeben, also veruntreut habe.

Dann war da noch die merkwürdige Geschichte von einem Hexer, der jenseits der Grenze im Pfälzischen allein im Wald lebe und einen Jungen aus der Kolonie bei sich habe, den er in der schwarzen Kunst unterweise.

Dieser Hexer namens Samuel Giraud stamme nicht aus den Waldensertälern, sondern aus der Universitätsstadt. Die weiter südlich, hatte ihm Dumas erklärt. Mit den geflüchteten Hugenotten sei er zunächst zu den Waldensern nach Savoyen gestoßen und schon bei deren ersten Vertreibung vor fast zwanzig Jahren nach Deutschland gekommen.

Die Gerüchte, die sich um Giraud rankten, waren unglaublich. In einem langen Brief hatte sich der Vogt in Brackenheim an Dumas gewandt und gefordert, dafür zu sorgen, dass der Hexer vor die Synode geladen, dort vernommen und anschließend den württembergischen Gerichten ausgeliefert werden sollte. Denn im Herzogtum sei Giraud zur Fahndung ausgeschrieben, nicht zuletzt wegen schwerer Vorwürfe von Henri Arnaud, dem Führer der Waldenser, der ihn der Giftmischerei anklagte. Einem seiner Söhne habe er statt Arznei ein tödliches Gift verabreicht.

An den Amtmann von Mosbach und den Freiherrn von Neipperg hatte sich der Vogt mit ähnlichen Schreiben gewandt und dabei den Pfarrer von Nordhausen zitiert, der sich bitter darüber beklage, dass es der Hexer auf die Seelen seiner Gemeinde abgesehen hätte. Mit dem Teufel stehe er im Bunde, der ihn nachts in seinem Versteck mitten im Wald besuche. Mit seiner Hilfe sei es ihm gelungen, adelige, aber auch geistliche Herren in seinen Bann zu ziehen. Giraud verfüge über magische Heilkräfte, aber wer sich seiner Hilfe anvertraue, werde verhext, und seine Seele sei unwiderruflich dem Teufel verfallen.

Der Vogt in Brackenheim hätte diesen Giraud längst schon geschnappt und hinrichten lassen, aber in seinem Versteck im kurpfälzischen Schluchtern fühle sich der Hexer sicher, und wenn er einmal über die Grenze ins Herzogtum Württemberg müsse, sorge der Teufel dafür, dass ihm nichts geschehe.

Daniel Pastre glaubte nicht an Hexen und Zauberer, Pfarrer Dumas auch nicht, aber beiden war bewusst, dass der Aberglaube noch weit verbreitet war, unter den Deutschen ebenso wie unter den Waldensern. Hatte nicht erst vor ein paar Jahren ein Hexenprozess drüben in der Reichsstadt Heilbronn stattgefunden?

Er war noch nicht lange unterwegs, hatte eben das Dörflein Dürrenzimmern passiert, da sah er etwas abseits von der Straße ein paar Hütten, deren Dächer gerade so über den Wiesenrain ragten.

Hier war er wohl richtig. Er schritt auf das Flüchtlingslager zu, das man als Kolonie bezeichnete, das aber einen sehr behelfsmäßigen Eindruck machte. Von einem künftigen Dorf war hier noch nicht viel zu sehen.

Auf einem großen freien Platz links und rechts der künftigen Dorfstraße waren einzelne Bauplätze abgesteckt. Die Straße selbst glich einem etwas breiter angelegten unbefestigten Feldweg. Kniehohe Pfosten bezeichneten die Grenzen der einzelnen Parzellen. In der Mitte erhob sich bereits eine fertige Holzbaracke, und etwas abseits davon gruppierten sich zahlreiche Bretterhütten, die sich bis zum nahen Wald zogen. Nur wenige hatten schon auf den ihnen zugewiesenen Plätzen mit dem Bau größerer Häuser begonnen.

Da er zunächst niemanden im Lager antraf, ging er auf das einzig fertige Gebäude zu. Waren die Leute bei der Arbeit auf den Feldern?

Beim Näherkommen fiel ihm im Giebel der langgezogenen Baracke eine Inschrift in die Augen. Um sie zu entziffern, blieb er stehen und betrachtete die auf einfache Weise mit einem glühenden Eisen in die Holzbretter eingebrannten Zeichen, die ihm wohlvertraut waren: Die brennende Kerze im Leuchter mit den sieben Sternen, dazu der Wahlspruch aus dem Johannesevangelium: »Lux lucet in tenebris.« Das Licht leuchtet in der Finsternis.

Da wusste er, dass er vor der ersten Hüttenkirche stand, die sich die neue Gemeinde Nordhausen in der Mitte ihres zukünftigen Dorfes gebaut hatte.

Plötzlich spürte er einen derben Schlag und einen stechenden Schmerz in der Schulter. Im letzten Moment konnte er sich an der Hüttenwand abstützen. Die Wucht des heftigen Stoßes hätte ihn sonst von den Beinen gerissen.

Als er sich umdrehte, sah er einen Jungen am Boden liegen, der ihn wohl von hinten angerannt hatte. Eine Meute Gleichaltriger war gerade dabei, sich auf ihn zu stürzen. Sofort entwickelte sich eine tüchtige Rauferei. Ein wüstes Geschrei und ein großes Gezeter erfüllte die Luft. Den Fremden schienen die Knirpse gar nicht wahrzunehmen. Wütend ging Pastre dazwischen und riss das Knäuel der balgenden Jungen auseinander.

»Friede! Ich hab die Kirche erreicht!«, kreischte der am Boden Liegende.

»Aber du hast nicht angeschlagen!«, schrie ihn ein anderer an.

»Konnte ich doch nicht, wegen diesem Idioten da! Der stand mir doch im Weg!«

Er wies auf Daniel Pastre.

Das war entschieden zu viel! Der Pfarrvikar riss den Burschen hoch und schüttelte ihn durch. Die anderen bildeten einen Halbkreis um die beiden und verfolgten neugierig, was weiter passierte. Pastre packte den Frechdachs fester am Wickel und hob ihn mit einer Hand hoch, so dass er mit den Füßen den Boden nicht mehr berührte.

Ein Raunen ging durch die Jungen.

Dann schrie der Pfarrvikar den entsetzt dreinschauenden Bengel an, der da vor ihm mit den Beinen strampelte: »Die Kirche ist kein Spielplatz, und mehr Respekt vor fremden Besuchern würde Gott auch von dir erwarten! Sag, dass es dir leidtut!«

Er setzte den Knaben grob auf dem Boden auf, beugte sich zu ihm hinunter und blickte ihn durchdringend an, ohne sein Hemd loszulassen.

»Excusez, Sire«, wimmerte der Junge.

Da ließ ihn Pastre los und gab ihm einen Schubs, dass er nach hinten taumelte, wo er von seinen Kumpanen aufgefangen wurde. Die sahen den fremden Mann mit großen Augen an.

»Habt ihr keine Schule?«, rief er streng.

»Schule fällt aus, Lehrer Conte ist krank!«, antwortete ein Junge, der etwa einen Kopf größer als die anderen war und sich deutlich hörbar schon im Stimmbruch befand.

Pastre nutzte die Gelegenheit und fragte sie nach den beiden Waisenkindern: »Kennt ihr einen Jungen namens Pierre und ein Mädchen, das Ester heißt?«

Die Kinder sahen sich verlegen an und begannen zu tuscheln. Pastre wandte sich an den Ältesten. »Nun?«, fragte er streng.

»Die leben nicht mehr hier«, antwortete er knapp.

»Sie sind von bösem Blut«, sagte ein kleiner Junge und machte eine abfällige Geste mit der Hand.

»Ester ist eine Hexe«, krähte ein kleines Mädchen, das zu ihm getreten war und ihn trotzig ansah. »Der Pfarrer passt auf sie auf, damit sie nichts anstellt.«

»Pierre ist dem Teufel verfallen, er lebt tief im Wald beim Hexer! Der lässt ihn nicht mehr frei!«, rief ein anderer.

Hatte ihn bisher die Szene in seinem Innersten eher amüsiert, erfasste ihn nun bitterer Zorn.

»Wer behauptet denn so einen Unfug? Hat euch das etwa euer Lehrer erzählt?«

Er kannte den verbreiteten Aberglauben, der noch aus den alten Bergdörfern ihrer Heimat in den Cottischen Alpen stammte. Die Familien, die angeblich von bösem Blut waren, wurden ausgegrenzt und verachtet, vermutlich, weil man behauptete, dass es in ihren Familien immer wieder Zauberer und Hexen gegeben habe. Daniel Pastre nahm sich vor, gleich am Abend Pfarrer Guémar darauf anzusprechen. Der müsste im nächsten Gottesdienst über diese Vorurteile predigen. Große Hoffnungen machte sich Pastre allerdings nicht. Denn hatte Guémar nicht selbst den sogenannten Hexer schwer belastet?

»Außerdem stammen sie nicht aus Mentoulles, nicht aus Fenestrelle und nicht aus Usseaux«, sagte der ältere Junge. »Sie sind als Fremde mitgezogen. Plötzlich waren sie da. Kein Mensch weiß, woher sie kamen.«

»Melde mich bei eurem Ortsvorsteher, richte aus, dass ich von der Synode komme und hier bei der Kirche auf ihn warte!«, rief Pastre ärgerlich.

»Bei dem von Mentoulles oder dem von Usseaux?«, fragte der Junge.

»Ja habt ihr denn zwei Ortsvorsteher?«, brauste der Pfarrvikar auf. »Dann bring halt beide her!«

Während sich der Junge in Richtung Felder davontrollte, lehnte sich Pastre an die Bretterwand des Kirchleins. Die Kinder um ihn herum blieben in sicherer Entfernung von ihm stehen, blickten neugierig oder misstrauisch zu ihm hinüber, und einige begannen wieder, untereinander zu tuscheln.

Wie abgerissen sie aussahen: verwildert, schmutzig, keine Hose, kein Hemd und kein Rock ohne Löcher oder Flicken! Wie groß musste die Not in den armseligen Hütten sein! Der Pfarrvikar aus Knittlingen ging auf sie zu. Einige wichen ängstlich vor ihm zurück.

»Ihr stammt also aus Mentoulles und Usseaux«, versuchte er das Gespräch in einem freundlicheren Ton fortzusetzen.

Die Kinder nickten. »Und Chambons!«, rief ein Mädchen dazwischen.

»Das gehört doch zu Mentoulles, du dummes Schaf!«, schrie ein kleiner Junge.