9,99 €

4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

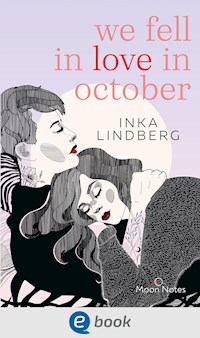

- Herausgeber: Moon Notes

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Das kann doch nicht alles sein im Leben«, sagt sich Lisa, bricht ihre Ausbildung als Bankkauffrau ab und bricht damit auch mit allem, was ihre Eltern und Freund Max sich vorgestellt haben. In einer Spontanaktion bucht sie ein Busticket nach Köln. Dort beginnt ein Abenteuer, in dem sie auf die Tätowiererin Karla trifft, die ihr eine Welt zeigt, die Lisa bis dahin nur aus Filmen kannte. Zwischen Couchsurfing, Partys und existenziellen Lebenskrisen erkundet die junge Frau nicht nur ihre Sexualität, sondern auch die Möglichkeit, dass Träume keine Träume bleiben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Über dieses Buch

Was brauchst du, um glücklich zu sein?

Lisa fühlt sich, als würde sie ersticken. Es muss doch mehr geben im Leben als eine Ausbildung zur Bankkauffrau – in einer Kleinstadt, inklusive übergriffigem Chef. In einer Spontanaktion schmeißt Lisa ihre Ausbildung hin und bricht mit allem, was ihre Eltern und ihr Freund Max sich für sie vorgestellt haben. Sie bucht ein Busticket nach Köln und landet in der WG der Tätowiererin Karla. Zwischen Couchsurfing, Partys und existenziellen Lebenskrisen erkundet sie nicht nur ihre Sexualität, sondern auch die Möglichkeit, dass Träume keine Träume bleiben müssen.

Liebe Leser:innen,

dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Wenn du denkst, du könntest betroffen sein, findest du ganz hinten im Buch eine Triggerwarnung.

Alles Liebe

deine Inka

Für alle, die ihren Weg noch suchen

Playlist

Wasting My Young Years – London Grammar

All I Want (Acoustic) – A Day To Remember

Where Does The Good Go – Tegan and Sara

September Song – Agnes Obel

Running Up That Hill – First Aid Kid

Come Over (Again) – Crawlers

Bad Idea! – Girl in Red

Willow – Taylor Swift

Another Love – Tom Odell

Bitter – Fletcher

Breathe Me – Sia

Us – Regina Spector

Love It If We Made It – The 1975

We Fell In Love In October – Girl in Red

Follow You – Bring Me The Horizon

Mit Dir – Sido

Kapitel 1

Ich war mir nicht sicher, wann ich mich das letzte Mal wirklich lebendig gefühlt hatte. Denn lebendig sein und sich lebendig fühlen waren grundsätzlich zwei verschiedene Dinge. Offensichtlich lebte, atmete und bewegte ich mich. Viel bekam ich davon allerdings nicht mit. Mechanisch bewegten sich meine Hände, bedienten den Kopierer und sortierten die Ausdrucke mit routinierten Griffen, während ich mir selbst bei der Arbeit zuschaute. In letzter Zeit sahen die meisten Tage so aus. Mein Körper war anwesend, ich nicht. Wie eine Zuschauerin im Kino nahm ich alles wahr, was geschah, doch es fühlte sich schon lange nicht mehr so an, als wäre ich die Protagonistin.

Seufzend griff ich nach einem Stapel Papiere, tackerte sie zusammen und legte sie meinem Vorgesetzten auf den Schreibtisch.

»Lächle doch mal, Lisa.« Joseph Eckert. Seit meinem ersten Tag in der Bank hatte er keine Möglichkeit versäumt, etwas zu meiner Person zu sagen. Mal meckerte er über meine mangelnde Begeisterung, mal kommentierte er meine Strumpfhosen und ein anderes Mal starrte er einfach nur ungeniert in meinen Ausschnitt. Vermutlich hätte es mich sauer machen sollen. Ein kleiner Funken in mir protestierte jedes Mal, wollte, dass ich gegen diese Unverschämtheit rebellierte. Doch ich ignorierte ihn. Stattdessen zählte ich, aus wie vielen einzelnen Haaren der Schnäuzer des hageren Mittvierzigers bestand. Die Haare, die auf seinem Kopf fehlten, hatten sich alle oberhalb seiner dünnen Lippen versammelt. Sie waren borstig und schimmerten bei Tageslicht rötlich. 13. Weiter kam ich nicht, bis sich das Walross (so nannte ich ihn heimlich) irritiert von mir abwandte. Ich lächelte nicht, ärgerte mich ein wenig darüber, beim Zählen unterbrochen worden zu sein, und ging zurück zu meinem Platz.

Die Bankfiliale beschäftigte neben mir eine weitere Auszubildende. Jenny, die gerade eine ältere Dame mit Rollator verabschiedete, die sie bedient hatte, winkte mir freudestrahlend zu, als sähe sie mich in diesem Moment zum ersten Mal, dabei arbeiteten wir schon seit fast einem Jahr zusammen. Als Hund wäre sie mit Sicherheit ein Golden Retriever. Meine Mundwinkel zuckten leicht, und ich beeilte mich, zu ihr hinter den Schalter zu kommen.

»Mein Gott, die Bergmann war wieder da und hat sich zwanzig Minuten über die mangelnden Zinsen beschwert. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mit ihr da noch drüber diskutieren soll. Ich glaube, sie denkt immer noch, dass wir irgendwelche Sonderangebote für besonders exklusive Kunden haben. Sie erzählt mir immer, dass sie den Söder persönlich kennt und mit Herbert Grönemeyer per Du ist. Als ob das irgendwas ändern würde.« Während ihres Redeschwalls gestikulierte Jenny wild und sah mich immer wieder an, wobei ihr Blick gefühlt nie bei mir ankam, sondern irgendwie durch mich hindurchging.

Ich mochte Jenny. Sie erwartete absolut nichts von mir. Das war toll. Es reichte ihr, dass sie mich vollquatschen konnte, und ich hatte den Eindruck, dass sie mich deswegen ebenfalls mochte.

»Meinst du, der Eckert lässt mich morgen bei dem Kundengespräch mit Frau Vogel dabei sein?« Eine Sekunde lang starrte sie mich mit vor Erwartung geweiteten Augen an, dann beantwortete sie sich die Frage selbst. »Wahrscheinlich nicht. Beim letzten Kundengespräch habe ich aus Versehen Kaffee über seine Unterlagen gekippt. Aber immerhin dürfen wir heute Abend wieder allein die Abrechnung machen. Das letzte Mal ist schon so lange her!«

Abrechnungen und Kundengespräche. Die Highlights im Leben einer Azubine. Als mich meine Mutter dazu gedrängt hatte, mich auf diese Ausbildung zu bewerben, hatte es fast wie eine gute Idee geklungen.

»Mach das, was dich glücklich macht, und du musst keinen einzigen Tag deines Lebens arbeiten!«, verkündeten die Ratgeber im Internet, wenn man sich über Karriereoptionen erkundigte. Aber was war, wenn es nichts gab, was mich glücklich machte? Was war, wenn mein größtes Hobby Mittagsschläfchen waren? Temporäres Nichtexistieren – etwas Besseres konnte ich mir nicht vorstellen. Und mir fiel kein Job ein, bei dem man fürs Schlafen bezahlt wurde.

War dann »ein sicherer Job bei der Bank«, wie meine Mutter ihn anpries, nicht eine existenzsichernde Option? Wie sich herausstellte, wohl eher nicht. Jedes Mal, wenn ich Eckerts muffigen Kaffeeatem riechen musste, starb ein weiterer Teil von mir. Ich kapselte mich über die letzten Monate mehr und mehr von mir selbst ab, wodurch ich meine negativen Gefühle besser ignorieren konnte, mir allerdings auch immer mehr Fehler passierten.

Frau Bergmann wollte nie mit mir über Zinsen diskutieren, sondern wartete immer auf Jenny, weil sie meine Wortkargheit als fehlende Fachkompetenz interpretierte. Aber hey, irgendwie lag sie damit auch richtig.

Bei der Abrechnung am Abend, bei der der Ein- und Ausgang sämtlichen Bargeldes gezählt wurde, waren mir schon mehrfach Rechenfehler passiert, und einmal wurde ich dabei erwischt, wie ich eine wartende Dame am Schalter ignorierte, obwohl sie mehrfach versuchte, meine Aufmerksamkeit zu erlangen. Ich hatte sie schlicht und ergreifend nicht wahrgenommen, weil ich in dem Moment geistig nicht anwesend gewesen war. Wie so oft. Ein bisschen so, als hätte mich meine Banking-App automatisch ausgeloggt, weil zu viel Zeit vergangen war.

»Du bufferst schon wieder«, sagte Jenny jedes Mal, wenn sie mich dabei erwischte, wie ich in meine eigene Welt abtauchte. Statt einer schlechten Internetverbindung hatte ich eine schlechte Verbindung zu mir selbst.

Zuschauerin des eigenen Lebens zu sein, hatte durchaus seine Vorteile, wenn es nicht gerade dazu führte, dass ich vergaß, meinem Job nachzugehen. Oft verging die Zeit dadurch wie im Flug. Es konnte auch ein wenig beängstigend sein, weil ich dadurch manchmal (sehr zur Irritation meiner Mutter) nicht mehr sagen konnte, was ich den ganzen Tag getan hatte. Es war, als löschte die Frage nach meinem Tag sämtliche Erinnerungen von der Festplatte meines Hirns. Praktisch war es wiederum, wenn ich auf die Uhr sah und es plötzlich schon Zeit war, die Bank zu schließen.

Das Walross hatte bereits die Eingangstür so verriegelt, dass man von draußen nicht mehr reinkam, die meisten Kollegen hatten sich verabschiedet, und Jenny und ich standen vor dem kleinen Drucker, der sämtliche Buchungsbelege des Tages ausspuckte. Es handelte sich um einen sogenannten »Vier-Augen-Fall« und war wahrscheinlich der einzige Moment am Tag, an dem ich wirklich aufmerksam war.

Ich beobachtete unablässig, wie die Belege Stück für Stück aus dem Ausgabefach geschoben wurden, und fing an zu schwitzen. Das Gerät, das ein wenig an die Dinger in Arztpraxen erinnerte, mit denen Rezepte bedruckt wurden, ratterte in aller Seelenruhe vor sich hin, während Jenny und ich darauf warteten, dass der Kassenabschluss und das Hauptkonto übereinstimmten. In letzter Zeit war es öfter zu Ungereimtheiten gekommen, und das, was sich in der Kasse befand, war weniger, als es hätte sein sollen.

Joseph Eckert hatte sich jedes Mal furchtbar aufgeplustert und war vor uns beiden wie eine aufgescheuchte Taube auf und ab gewandert, bis wir den Fehler gefunden hatten. Als einmal auch nach mehrfachem Nachzählen noch 80 € gefehlt hatten, wurden wir tagelang nur noch für die nervigsten Aufgaben eingeteilt. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich bis dato noch nie so viel Kaffee an einem Tag zubereitet hatte.

Jenny krallte ihre langen Fingernägel in meinen Arm. Ich spürte es kaum. »151,23 € fehlen.« Auf ihrer sonst so makellosen Haut bildete sich eine steile Falte. Die Unbekümmertheit, die sie sonst auszeichnete, war wie weggeblasen. »Verdammte Axt.« Sie blätterte fieberhaft durch die Belege und suchte nach einer Erklärung für eine solch hohe Differenz. Ich sah ihr zu und sagte nichts. Stattdessen konzentrierte ich mich auf das Kribbeln, das in meinen Fingerspitzen begann und sich langsam in meinem gesamten Körper ausbreitete. Wir waren geliefert, nur weil uns ein paar spezielle Papierfetzen fehlten, von denen die Menschheit beschlossen hatte, dass sie viel wert waren.

Ein Kichern sprudelte aus mir hervor wie bei einem Topf, der überkochte. Mein plötzlicher Stimmungswechsel kam so unerwartet, dass selbst Jenny kurz innehielt, von ihren veralteten Flüchen absah und mich befremdet musterte. Ich nahm das Kleingeld, kippte es erneut in die Zählmaschine und kämpfte gegen ein manisches Gelächter an, während mich das Walross aus der Ferne anstarrte. Er war in ein Gespräch mit einem der Sicherheitsleute verwickelt und betrachtete mich über die Schulter seines Gegenübers. Manchmal hakte der Mechanismus des Geräts, weshalb der Kassenabschluss sich um einige Cents, manchmal auch um einen oder zwei Euro verkalkulierte. Über 150 € würden dadurch jedoch nicht aus dem Nichts erscheinen. Das wusste ich. Und Jenny wusste es ebenso. Trotzdem fixierten wir das Gerät, als vollbrächte es das achte Weltwunder.

»Himmel, Herrgott, noch mal.« Jenny pfefferte die Buchungsbelege auf den Schreibtisch. Zweiter Versuch, selbes Ergebnis. Mist.

Obwohl spätestens jetzt eigentlich klar war, dass sich daran auch nichts mehr ändern würde, kippte Jenny das Geld noch ein drittes Mal in die Maschine.

Als ich die neuen Ausdrucke entnehmen wollte, stieg der Geruch von Kaffee und Zigaretten in meine Nase, und ich hielt inne. Es war nicht nötig, mich umzudrehen, um mich zu vergewissern, dass sich der werte Herr Joseph Eckert zu uns gesellt hatte, um nach dem Rechten zu sehen.

Gänsehaut breitete sich auf meinen Armen aus. Das Walross kannte so etwas wie persönliche Distanzzonen nicht und atmete mir regelmäßig in den Nacken, wenn er meine Arbeit kontrollierte. Ein Teil von mir hatte große Lust, mich einfach umzudrehen, die Arme um meinen Körper zu schwingen und laut »Das ist mein Garten! Raus aus meinem Garten!« zu brüllen. Vermutlich benötigte mein Vorgesetzter diese Art Kindersprache, um etwas von einem angemessenem Nähe-Distanz-Verhältnis zu verstehen. Wenn mein Körper das Haus war, stand er eindeutig in meinem Garten.

»Was macht ihr da so lange? Ach, sagt nichts. Bei euch Trantüten wundert mich nichts mehr.« Der tiefe Bass vibrierte in meinen Ohren. »So wird das aber nichts mit der verkürzten Ausbildungszeit. Besonders hell seid ihr beiden nicht, oder? Wer hat euch damals eigentlich eingestellt? War das Helene?« Verärgert griff er zwischen uns durch, um nach den Ausdrucken zu grapschen, wobei er meinen Arm streifte. Instinktiv zuckte ich zur Seite. Die Vorstellung, wie sich sein dünner und gleichzeitig erstaunlich schwabbeliger Arm auf meinen legte, löste in mir das Bedürfnis aus, drei Stunden lang mit kochend heißem Wasser zu duschen.

Das Walross hob nur eine Augenbraue und betrachtete mich, als hätte ich diesen Gedanken laut ausgesprochen. »Weißt du, was man Frauen empfiehlt, die so verkrampft sind wie du?«, fragte er mich.

Jenny verzog bei seinen Worten die Lippen zu einem dünnen Schlitz und richtete ihren Blick gen Boden. In mir brodelte ein gefährlicher Cocktail aus Anspannung, Angst, Verärgerung und Hilflosigkeit.

»Na, ich sag’s dir mal lieber nicht. Dafür bist du noch ein bisschen jung, was?« Er stupste gegen meine Nase, bevor er sich einen ausgiebigen Blick in meinen Ausschnitt genehmigte.

Das war der Moment, in dem das hysterische Lachen zu mir zurückkehrte. Ich spürte, dass es dieses Mal anders war. Nicht kontrollierbar. Unaufhaltsam. Ich prustete erst leise los, doch als ich die irritierten Gesichter meiner beiden Kollegen sah, gab es kein Halten mehr. Ein schallendes Lachen drang aus den Tiefen meiner Brust. Es musste dort schon lang auf Befreiung gewartet haben. Vermutlich seit meinem ersten Tag in diesem Gefängnis vor fast genau zwölf Monaten.

»Findest du das witzig?« Herr Eckert wedelte mit den Belegen vor meiner Nase herum. Sein Gesicht hatte einen besorgniserregenden Rotton angenommen. Ich schüttelte den Kopf. Das kleine bisschen Vernunft, das ich noch besaß, signalisierte mir, dass dies nicht der Moment für einen Nervenzusammenbruch war. Ich krümmte mich nach vorne und stützte mich auf meinem Oberschenkel ab. Mein ganzer Körper zitterte vor Anstrengung, mich zusammenzureißen, während ich versuchte, das Bild meines Vorgesetzten, der sich immer weiter aufplusterte, loszuwerden.

»Wenn ihr zu unfähig seid, den Fehler zu finden, ist das bereits die dritte Stellungnahme diesen Monat, die ich schreiben muss.« Das Walross pfefferte die Belege zurück auf den Tisch. Ich richtete mich wieder auf und drückte mir die Hand auf den Mund, in dem verzweifelten Versuch, das Kichern zu dämpfen.

»So langsam glaube ich ja, dass das eine von euch war!« Er wedelte mit dem Zeigefinger zwischen Jenny und mir hin und her. Ein Seitenblick zu ihr verriet mir, dass ihr Körper nun auch bebte. Jedoch waren stumme Tränen, die ihre Wangen runterliefen, verantwortlich für das Zucken ihrer Schultern – und kein manischer Lachkrampf.

»Wisst ihr eigentlich, wie viele Auszubildende sich die Finger lecken würden für einen Job bei uns? Und ihr bekommt nichts auf die Reihe, aber auch gar nichts!«

Ich dachte an die vielen Tage, an denen ich nichts anderes getan hatte, als Kaffee zu kochen, alten Menschen beim Ausfüllen ihres Überweisungsträgers zu helfen und mich von der Laufkundschaft anpöbeln zu lassen. Ja, ich konnte mir wahrlich nichts Besseres vorstellen, als den lieben langen Tag die unfassbar komplexen Funktionen der Geldautomaten zu erklären und mich mit fremden Menschen darüber zu streiten, ob ich ihnen nun genug Geld ausgegeben hatte oder nicht.

»Ihr könnt froh sein, dass ihr so gut ausgestattet seid.« Er machte eine kleine Bewegung in Richtung meines Ausschnitts. »Alle reden sie immer von der Benachteiligung des weiblichen Geschlechts. Aber ich sag’s euch ganz ehrlich, ich hätte euch schon längst rausgeschmissen, wenn ihr nicht eine behütende Hand über euch ruhen hättet! So langsam platzt mir nämlich der Kragen.« Joseph Eckerts Erzfeind war sein Vorgesetzter, der alle paar Monate in die Filiale schneite und aus unbekannten Gründen ein Faible für Jenny und mich hatte.

Jenny schien das vergessen zu haben und schniefte laut. Das Lachen war mir mittlerweile vergangen. Dieser Spruch war selbst für das Walross ein neues Maß an Unverschämtheit.

Ausdruckslos sah ich in seine kalten blassblauen Augen. Ich hatte genug. Ich war durch damit, vor mich hin zu vegetieren und währenddessen auch noch von einem Sexisten beleidigt zu werden.

Ich beobachtete seinen Schnauzer, der oberhalb seiner Oberlippe, angetrieben von seiner Wut, bebte. Und da wurde mir klar: Wenn ich nur eine weitere Sekunde meines Lebens in sein zorniges Gesicht sehen müsste, würde ich platzen. Ich ertrug es nicht mehr. In mir hatte sich ein Schalter umgelegt. Ich hatte diese Gedanken so lange nicht zugelassen, dass es mir nun beinahe unmöglich erschien, jemals wieder ignorieren zu können, wie sehr mich dieser Job kaputtmachte.

Die Erkenntnis, dass dieser Irrweg nun zu Ende war, ließ mich ganz ruhig werden. Ich drehte mich um und ging. Meine Beine trugen mich wie von alleine Richtung Drehtür.

»Wo willst du hin?«, ertönte die erzürnte Stimme meines Vorgesetzten hinter mir. Meine Schritte wurden schneller. »Mein liebes Fräulein! Dieses Verhalten wird Konsequenzen haben!«

Ich ignorierte das aufgebrachte Geschimpfe des Walrosses und ließ mich von meinen Füßen davontragen. Wie ferngesteuert lief ich über den hässlichen grauen Teppich. Ich schaltete auf Durchzug, wodurch das Gemeckere neben meinem Tinnitus auf ein kaum zu entzifferndes Störgeräusch reduziert wurde. Nur einzelne Worte wie »Nachspiel«, »deine Mutter« und »Dreistigkeit« drangen zu meinem Hirn durch, doch auf emotionaler Ebene prallten sie sogleich an mir ab.

Draußen prallte ich auf eine Mauer aus eisigem Wind. Genauso gut hätte man mir eine Backpfeife verpassen können. Ein paar Hundert Meter weiter lief eine Frau mit Regenschirm eilig die Straße entlang. Ich blieb im Regen stehen und wurde innerhalb weniger Sekunden komplett durchtränkt. Die Kälte blies durch mein nasses Haar und klebte es an mein Gesicht. Das prasselnde Geräusch des Regens dröhnte in meinen Ohren und der Geruch nach nassem Asphalt mit einer Prise Kuhdung stieg mir in die Nase. Meine Brust hob und senkte sich so schnell, als wäre ich aus der Filiale gesprintet statt gegangen. Doch ich war ganz ruhig geblieben, hatte Eckerts Gepöbel ignoriert und war einfach gegangen, ohne auch nur noch ein Wort zu sagen.

Nun stand ich hier, ohne Jacke, ohne Tasche und vermutlich ohne Job. Ich drehte mich noch einmal um zur Bank. Durch die großen Fenster ganz hinten konnte ich noch immer das Walross mit purpurrotem Kopf meckern sehen. Ich sah zu, wie er auf Jenny einredete, die nun wie ein Häufchen Elend vor ihm stand. Sie tat mir leid. Erst die Sache mit dem Kassenabschluss, und nun ließ ich sie auch noch seine Wut auf mich ausbaden. Ich seufzte.

Ich war tatsächlich gegangen. Nach all der Zeit hatte ich endlich etwas getan. Das Adrenalin jagte wie kleine Stromschläge durch meine Adern. Erleichterung, gepaart mit Entsetzen und Aufregung, ließ mich jeden Winkel meines Körpers spüren.

Langsam streckte ich beide Arme Richtung Bank und spreizte meine Mittelfinger ab. »Fick dich.« Mein Herz trommelte in meiner Brust. Es fühlte sich gleichzeitig verboten und verdammt gut an. »Fick dich, du sexistisches Arschloch.«

Ich ließ die Arme sinken, reckte mein Gesicht gen Himmel, ließ die Regentropfen von mir abperlen und fühlte mich … echt. Anwesend. Lebendig. Und dann verließ ich diesen Ort endgültig. Erneut stellten sich die Härchen auf meinen Armen auf. Doch dieses Mal war es nicht vor Ekel. Ich war frei. Endlich frei. Ich würde dort nie wieder hingehen.

Es waren vielleicht zehn Minuten, die ich brauchte, um zu Fuß zu Max’ Elternhaus zu kommen. Doch je länger ich lief, desto mehr ebbte der Rausch des Adrenalins ab. Das war die Sache mit den Hormonen: In einer Sekunde ließen sie dich unbesiegbar fühlen. In der nächsten schlug man hart auf dem Boden der Tatsachen auf.

Bei dem Gedanken an die Reaktion meiner Mutter wurde mir ganz anders. Ich wusste jetzt schon, mit welch abschätzigem Blick sie mich betrachten würde. Mein Vater wäre vermutlich einfach nur genervt davon, dass Mama schon wieder einen Terz veranstaltete, und würde ihr widerwillig zustimmen, um ihren Segen nicht zu verlieren. Emotionalen Support konnte ich von beiden nicht erwarten. Und Max …

Mein Magen grummelte und gab ein Geräusch von sich, das selbst durch den Regen zu hören war. Max würde auch enttäuscht sein. Das war der schlimmste Gedanke von allen. Dass meine Eltern mit mir unzufrieden waren, war nichts Neues. Das konnte ich verkraften. Doch Max war die eine Konstante in meinem Leben, auf die ich immer zählen konnte. Und ich wusste es. Ich wusste, dass er das alles schwach von mir finden würde. Manchmal hatte ich das Gefühl, er hatte irgendwann im letzten Jahr einen anderen Weg eingeschlagen als ich. Wir gingen immer noch in dieselbe Richtung, waren aber irgendwie auf unterschiedliche Abzweigungen geraten.

Kapitel 2

Als mir Max die Tür öffnete, hatte sich eine verräterische Träne gelöst. Ich wusste, dass er es nicht ausstehen konnte, wenn ich vor ihm emotional wurde. Er war der festen Überzeugung, dass man als Kind lernte, seine Emotionen zu regulieren und dass jede Person, die im Erwachsenenalter weinte, die Kontrolle über ihr Leben verloren hatte. Und das hatte ich auch. Die Kontrolle verloren. Definitiv. Aber Kontrolle war Max’ wichtigster Wert im Leben. Nichts gab ihm mehr Sicherheit.

Bei meinem Anblick entglitt ihm sein Lächeln. Er musterte mich und drückte meine Oberarme kurz und fest. Mehr konnte ich nicht von ihm erwarten. Dann drehte er sich um und lief voraus. »Pass auf, dass du nicht alles volltropfst.« Das war mein Zeichen. Ich trottete ihm hinterher, ging mit ihm die alte Holzwendeltreppe hoch zu seinem Zimmer, in dem wir in den letzten Jahren etliche Stunden zusammen verbracht hatten.

Wir gingen an seiner vorwurfsvoll miauenden Katze Diego vorbei und wichen dem Spielzeug seiner kleinen Schwester aus, das auf dem Boden verteilt war, bevor wir sein hellgelb gestrichenes Zimmer betraten. Es sah aus wie immer. Max griff nach einem Handtuch und reichte es mir. Dann schmiss er sich auf sein ungemachtes Bett und widmete sich seiner Playstation. Ich legte mich hinter ihn und starrte die Decke an. An ihr klebten dieselben Leuchtsterne, die dort schon vor vier Jahren gehangen hatten, als wir uns ineinander verliebten. Es waren dieselben Poster, die seine Tür und Wände zierten – Fußballspieler des FC Bayern München. Es war dieselbe Vertrautheit, die mich gleichermaßen vor dem Ersticken rettete sowie das Gefühl erst in mir auslöste.

Die Tränen liefen langsam meine Wangen entlang, und ich gab mir alle Mühe, nicht zu schniefen, während ich den Rücken meines Freundes betrachtete. Als ich Max mit 15 gefragt hatte, ob er mit mir für Mathe lernen wollte, war sein Rücken noch nicht so breit gewesen. Damals waren ihm seine inzwischen kurzen blonden Haare noch wild ins Gesicht gefallen. Er war innerhalb kürzester Zeit gut zwanzig Zentimeter in die Höhe geschossen, und dort, wo sich heute vom Sport definierte Muskeln befanden, hatte der Wachstumsschub ihn damals einfach nur schlaksig aussehen lassen. In diesem Augenblick wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass er sich verändert hatte. Grundlegend.

Aus dem Jungen, der mich zum Geocashen in die Natur schleppte und stundenlang über verschiedene Pilzarten und deren vermeintliche Wirkungen auf den menschlichen Körper reden konnte, war ein Mann geworden, dessen Abenteuer sich mehr und mehr auf die virtuelle Welt seiner Playstation beschränkten. Statt mir zu erklären, dass Fliegenpilze gar nicht so furchtbar giftig waren, wie alle immer dachten, erzählte er mir lieber detailliert davon, wie er seine Morgenroutine für die Uni optimieren wollte, sodass er sein tägliches Sportprogramm unterbringen konnte und trotzdem acht Stunden Schlaf bekam.

Nach einigen Minuten, in denen Max stumm das Geschehen seines Spiels verfolgte, löste er eine Hand von dem Controller und streckte sie hinter sich, ohne sich umzudrehen. Erleichtert griff ich nach der Hand, die so viel größer war als meine. Sie fühlte sich warm, weich und gleichzeitig rau an. Ich presste mein Gesicht in sie. Es war, als hätte er mir endlich einen Rettungsring zugeschmissen, nachdem er mir minutenlang beim Ertrinken zugesehen hatte.

»Was ist denn schon wieder los? Willst du darüber reden?«, fragte er in Richtung Playstation. Seine Stimme klang nicht anklagend, eher leicht besorgt. Ich reagierte nicht. Sein Geruch wirkte auf mich unfassbar beruhigend. Wie ein schützender Mantel legte sich seine Vertrautheit um mich und hüllte mich ein. Das Letzte, was ich tun wollte, war über meinen furchtbaren Tag zu reden. Ich wollte am liebsten nie wieder über irgendwas davon nachdenken.

»Weißt du …« Max ließ den Controller sinken und drehte sich zu mir auf dem Bett um. »Mein Studium macht auch nicht nur Spaß. So ist das eben, wenn man erwachsen ist. Man muss sich manchmal einfach zusammenreißen und machen.« Er tätschelte meinen Kopf, hörte aber sofort wieder auf. Es gab sicher Schöneres, als regendurchnässte Haare zu streicheln.

»Meistens ist doch nur der Anfang so blöd. Meine älteren Kommilitonen reden auch immer davon, dass im ersten Semester extraviel Mist drankommt, um die Faulen auszusortieren. Das ist bei dir bestimmt auch so.«

Ich wusste, dass Max’ Worte mich trösten sollten. Stattdessen transformierten sie das leichte Flattern in meiner Magengegend in einen waschechten Knoten. Vielleicht hatte er recht, doch nach einem Jahr Ausbildung sollte es doch irgendwann mal besser geworden sein. Es war ja nicht so, dass ich nach einer Woche bereits alles hinschmeißen wollte.

Meine Augen brannten, doch dieses Mal erlaubte ich mir nicht zu weinen. »Ja«, hauchte ich nur und ließ mich von meinem Freund in den Arm nehmen. Ich konnte es ihm nicht sagen. Ich konnte nicht erzählen, dass ich meinen Ausbildungsplatz hingeschmissen hatte. Ich würde sein enttäuschtes Gesicht einfach nicht ertragen.

Max wiegte mich in seinen Armen hin und her, und ich war dankbar, dass er nicht kommentierte, wie meine Haare sein T-Shirt durchnässten. Sein Kinn ruhte auf meinem Kopf, während eine Hand meinen Rücken auf- und abglitt und die andere meinen Nacken hielt. Ich dachte darüber nach, ob es vielleicht doch noch nicht zu spät war. Ob ich einfach zum Walross zurückgehen konnte, wenn ich nur genug vor ihm zu Kreuze kroch. Die Chance auf eine verkürzte Ausbildungszeit hatte ich vertan. Das hieß, ich hatte noch zwei Jahre vor mir, erst ein Drittel der Hölle hinter mir. Zwei Jahre. Was waren schon zwei Jahre? Vor zwei Jahren waren Max und ich noch andere Menschen gewesen. Vor zwei Jahren hatte ich noch eine beste Freundin, Hannah, ohne die ich mir mein Leben nicht hätte vorstellen können. Ich war Teil der Theater-AG gewesen, in die sie mich mitgeschleppt hatte, und hing regelmäßig mit ihr und ihren Freundinnen ab. Mein Leben hatte eine Struktur, die von Menschen bestimmt wurde, von denen ich dachte, dass ich mein Leben lang mit ihnen zu tun haben würde. Heute existierte keine Einzige von ihnen mehr in meinem Alltag.

Vielleicht waren zwei Jahre doch eine ganze Menge. In zwei Jahren konnte viel passieren. Ich nahm einen tiefen Atemzug und inhalierte Max’ vertrauten Geruch. Es war eine Mischung aus Waschpulver, seinem Duschgel und etwas, was ich nicht benennen konnte, was wahrscheinlich einfach nur er selbst war: Max. Vielleicht konnte ich zwei Jahre doch überstehen. Wenn ich mich zwischendurch einfach ein bisschen von mir abkapselte, würde ich das schon schaffen. In den Monaten, bevor die Freundschaft zwischen mir und Hannah auseinandergedriftet ist, meinte sie, es wäre meine Superkraft. Wie bei »The Vampire Diaries«. Genau wie die Vampire in der Fernsehsendung konnte auch ich einen Schalter umlegen, meine Gefühle ausschalten. Es war in unangenehmen Situationen praktisch, aber heute war ich mir sicher, dass es gleichzeitig der Grund für das Ende unserer Freundschaft gewesen war. Legte man den Schalter zu oft um, wurde es immer schwerer, die Gefühle wieder anzuschalten. Wer wollte all das fühlen, wenn man auch einfach nichts fühlen konnte?

Ich war tief in meine Gedanken versunken, als Max mir unbeholfen auf den Rücken klopfte und mich von sich wegschob. Er schien froh zu sein, den Körperkontakt zu unterbrechen. Wann hatten wir eigentlich das letzte Mal miteinander geschlafen? Ich erinnerte mich nicht.

»Du siehst echt furchtbar aus.« Er erhob sich vom Bett, stülpte sich das nun nasse Shirt über den Kopf und zog ein neues aus seinem Kleiderschrank. »Dein Make-up ist überall verschmiert. Kein Wunder, wenn du ohne Schirm durch den Regen rennst.« Er stützte die Arme in die Hüften und runzelte die Stirn. »Wo hast du überhaupt deine Jacke gelassen? Es ist heute viel zu kalt und unverantwortlich, ohne Jacke rumzulaufen. Du erkältest dich noch.«

Ich sagte nichts, schluckte nur den Frosch in meinem Hals runter und wandte meinen Blick von Max ab. Meine Finger sahen plötzlich sehr interessant aus.

»Na ja, wie auch immer. Es tut mir auch leid, aber du musst jetzt leider gehen. Soll ich dich nach Hause fahren? Ich bin mit Mark aus der Uni verabredet. Wir wollen über seine ETF-Anlagen reden.«

Ich wollte etwas erwidern, doch ich brachte keinen Ton hervor. Es stellte sich heraus, dass der Frosch in meinem Hals mehr als hartnäckig war. Ein paar Mal schluckte ich, bevor ich seine Anwesenheit einfach hinnahm und mir größte Mühe gab, die Decke anzustarren, in der Hoffnung, nicht weinen zu müssen. Nicht schon wieder. Nicht vor ihm.

»Nein, schon gut. Ich nehme den Bus«, krächzte ich. »Drück Elli von mir.«

Ich hätte Max gerne angefleht, dass er mich jetzt nicht wegschicken konnte, dass er seinem Freund absagen sollte, weil meine Welt sonst endgültig in ihre einzelnen Bestandteile zusammenfallen würde. Doch ich kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass er es nicht böse meinte. Ich wusste, dass er, sollte er selbst mal einen schlechten Tag haben, nichts anderes von mir erwarten würde. Er würde sich zurückziehen, um seine Emotionen zu verarbeiten. Oder um sie in Arbeit zu ertränken. Und vermutlich hielt er es jetzt für die beste Lösung, mich ebenfalls alleine zu lassen, um klarzukommen. Vielleicht sollte ich seiner Methode eine Chance geben.

Ich drückte Max einen halbherzigen Kuss auf den Mund und stolperte aus seinem Zimmer. Wie viel hätte ich dafür gegeben, mit seiner Mum und Elli auf dem Sofa die »Sendung mit der Maus« zu schauen. Theresa und Elli hätten mich sicher nicht weggeschickt. Elli wäre auf meinen Schoß geklettert und hätte auf eine Runde »Hoppe, hoppe, Reiter« bestanden, bis ich schließlich darauf eingegangen wäre. Theresa hätte »Diddicher« gemacht. Butterbrote, geschnitten in kleine Vierecke. Eine Delikatesse. Doch donnerstagabends hatten die zwei einen Schwimmkurs. Und außerdem war es Max’ Familie, nicht meine.

Es hatte aufgehört zu regnen, als ich die Haustür hinter mir zuzog. Meine Kleidung klebte immer noch leicht feucht an mir, und der kalte Wind ließ mich frösteln. Trotzdem würde ich den Teufel tun und mit dem Bus nach Hause fahren. Der nächste fuhr ohnehin erst in zweiunddreißig Minuten.

Langsam setzte ich einen Fuß vor den anderen. Zu Max war ich beinahe gerannt, doch nun fühlten sich meine Füße an, als wären sie aus Blei. Was sollte ich nur meiner Mutter erzählen? Und Papa? Papa war vermutlich eh nicht zu Hause. Dieser Gedanke machte es ein bisschen erträglicher. Sein mitleidiger Gesichtsausdruck war viel schwerer auszuhalten als die Schimpftiraden meiner Mutter.

Ich lief an einem peniblen Vorgarten mit kleinen Gartenzwergen vorbei, als ich wahrnahm, wie sich die Spitzengardinen bewegten. In diesem Kaff passierte nichts unbeobachtet. Das ausgeklügeltste Kamera-Überwachungssystem konnte nicht gegen diese neugierige Nachbarschaft anstinken. Mein Geheule würde spätestens zum Abendessen bei Herbert und Hannelore das Gesprächsthema Nummer eins sein. Hastig fuhr ich mir übers Gesicht. Vermutlich war meine Mascara nun vollends verschmiert.

»Ich wusste schon immer, dass diese Lisa zu nichts zu gebrauchen ist. Kein Wunder. Der Vater ist ja nie zu Hause – wie soll man ohne richtige Vaterfigur denn aufwachsen?« Mir fielen spontan gut ein Dutzend Variationen der Gespräche ein, die diese Menschen bald hinter verschlossenen Türen führen würden. Ich konnte es mir so genau vorstellen, weil ich selbst bereits öfter, als mir lieb war, am anderen Ende der Konversation gewesen war. Es war ein unausgesprochenes Gesetz dieses Ortes, dass man fest davon ausgehen konnte, Gesprächsthema zu sein, sobald man selbst den Raum verließ. Dann wurde die neue Frisur von Regina besprochen, über den Seitensprung von Frau Eberts Mann spekuliert und darüber diskutiert, ob die Rocklänge von Anna-Lena nun anstößig war oder ob das die jungen Hüpfer dieser Tage eben so trugen.

Brunnthal. Rund fünftausend Einwohner. Gerade zu wenig, um als Kleinstadt durchzugehen, aber zu viele, um ein echtes Dorf zu sein. Vor allem brüstete man sich damit, zum Landkreis München zu gehören. Doch mit einer Großstadt hatte dieses Lebensgefühl wenig zu tun. Gefühlt jede zweite Person war jenseits der 60. Die genaue Statistik wusste ich natürlich nicht, doch beeindruckende 51,2 % der Anwohner hatten 2020 die CSU gewählt. Googelte man den Ort, so begrüßte einen der Slogan »Wir lieben und leben Tradition. Leben auf dem Land und doch stadtnah«. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich ginge eine imaginäre Liste der Brunnthaler Schandtaten durch und hakte sie nach und nach ab. Meine Finger zitterten leicht, als ich die Klingel betätigte. Natürlich war mein Schlüssel in meiner Handtasche, die wiederum Opfer meines überstürzten Abganges in der Bank geworden war. Mist. Ich würde also doch noch mal zurückmüssen. Gedanklich machte ich mir eine Notiz, Jenny um Hilfe zu bitten. Unmöglich konnte ich selbst noch einmal die Filiale betreten. Eilig strich ich mir über die Haare und überprüfte ein letztes Mal, dass sich nicht noch irgendwo eine Träne hinverirrt hatte, bevor sich die Tür öffnete.

»Wie siehst du denn aus? Los, komm rein, bevor die Nachbarn dich noch so sehen!« Meine Mutter stand im Türrahmen, eine Schürze um die Hüfte gebunden, die langen blonden Haare hochgesteckt. Skeptisch scannte sie meinen Körper von oben bis unten, bevor sie mich ins Haus zog. Sie beugte sich noch einmal zur Tür raus und sah die Straße auf und ab, bevor auch sie zurück in den Flur trat.

»Was ist passiert? Warum bist du so nass?« Sie griff mir in die feuchten Haare. »Hat dich jemand angegriffen? Ich wusste, dass mit dieser neuen Familie etwas nicht stimmt. Wer erlaubt seinen Teenager-Söhnen, sich piercen zu lassen? Hat dich einer von denen angegangen?« Mit dem angefeuchteten Daumen der linken Hand rubbelte sie nun über eine Stelle in meinem Gesicht.

»Nein. Ich –«

»Du kannst es ruhig sagen! Wir gehen zum Schubert auf die Polizeiwache. Gar kein Problem.«

»Mama.« Ich drückte ihre Hand sachte von meinem Gesicht weg. »Ich habe die Ausbildung abgebrochen.« Mein Magen gluckerte laut. Ich konnte am Gesichtsausdruck meiner Mutter erkennen, wie langsam der Groschen fiel. Die Entschlossenheit wich der Enttäuschung, gemischt mit einem saftigen Schuss Scham. Sie blinzelte ein paar Mal, presste erst die Lippen zusammen, bevor sie mir entgegenspuckte: »Hast du nicht. Warum solltest du so etwas Dummes tun?«

Ihre Worte legten sich wie eine Faust um meine Eingeweide. Ich musste mich dazu zwingen, ruhig weiterzuatmen. »Ich … Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Das war sowieso nicht der richtige Beruf für mich. Ich finde schon etwas anderes!«

»Lisa Maria Niedermayer! Bitte sag mir, dass du mich veräppelst!« Ihre Stimme hatte diese schrille Tonlage angenommen, die mir schon als Kind verraten hatte, dass spätestens jetzt die Kacke am Dampfen war.

»Nein.« Ich räusperte mich, denn meine Antwort war kaum mehr als ein Flüstern gewesen. »Nein, tue ich nicht. Aber es war die richtige Entscheidung.« Ich war mir nicht sicher, ob ich sie oder mich selbst überzeugen wollte.

»Ich kann es nicht glauben. Schön blöd bist du. Und all das, nachdem ich mich so sehr bei Herrn Eckert für dich eingesetzt habe. Ohne mich hättest du den Job doch gar nicht bekommen! Wie stellst du dir das eigentlich vor? Es war schon ein Wunder, dass die dich überhaupt genommen haben! Wer will schon eine Abiturientin mit deinem Durchschnitt und deiner Motivation!«

Ja, wer wollte mich schon einstellen? Ich wusste es selbst nicht. Zu allem Überfluss stiegen nun auch wieder Tränen auf. Genau wie Max reagierte meine Mutter allergisch darauf, wenn ich weinte.

»Hast du etwa auch in der Bank rumgeheult?« Sie musterte mich. Mechanisch schüttelte ich den Kopf und wich ihrem Blick aus.

»Wenn das dein Vater erfährt … Nein. So weit darf es gar nicht kommen!«

Ich unterdrückte ein Schnauben. Papa würde wahrscheinlich nur mit den Schultern zucken. Es waren die gefährlich blitzenden Augen meiner Mutter, die ihn jedes Mal dazu brachten, ihr beizupflichten. Wenn ich darüber nachdachte, wusste ich gar nicht, wie er selbst, tief in sich drinnen, zu allem stand.

»Wir sagen ihm nichts und fahren morgen als Erstes zusammen zur Bank. Wenn du Glück hast, gibt Herr Eckert dir noch mal eine Chance. Er war immer so nett zu uns.«

Ja. Besonders, wenn er wie der letzte Perversling in meinen Ausschnitt gestarrt, meine Strumpfhosen kommentiert oder seine Machtposition mir gegenüber ausgenutzt hat. »Ich gehe da nicht mehr hin«, stieß ich etwas undeutlich hervor.

»Wie bitte?« Die Stimme meine Mutter überschlug sich beinahe.

»Ich gehe bestimmt nicht mehr zum Walross«, erwiderte ich ein wenig bestimmter und zwang mich dazu, sie direkt anzusehen. Wir hatten die gleichen Gesichtszüge, das sagten zumindest Familie und Freunde. Nur sahen ihre immer leicht verärgert aus, während man mich schon oft gefragt hatte, ob ich traurig wäre, obwohl ich bester Laune gewesen war.

»Du hast hier gar nichts zu kamellen! Du magst zwar achtzehn Jahre alt und damit volljährig sein, aber solange deine Füße unter meinem Tisch stehen, hast du zu tun, was ich sage!«

Ich widerstand dem Drang, sie zu korrigieren und sie darauf hinzuweisen, dass ich sogar bereits neunzehn war und sie mir nicht bis ans Ende meiner Tage befehlen konnte, was ich zu tun hatte. Mein Sichtfeld verschwamm. Ich blinzelte hastig und hoffte inständig, dass sie die Tränen, die sich gelöst hatten, nicht bemerkte.

Doch meine Sorgen waren unbegründet. Sie war bereits zum Küchenfenster gelaufen und spähte auf die Straße vor unserer Tür, als versammelte sich dort die gesamte Nachbarschaft, um mich öffentlich anzuklagen.

Einen Moment lang starrte ich ihren perfekt frisierten Hinterkopf an, bevor ich ein »In Ordnung«, murmelte und mich abwandte, um die Treppen rauf zu meinem Zimmer zu laufen. Mein Leben hatte auf diese Weise keinen Sinn mehr. Der Gedanke traf mich wie eine Ohrfeige. Ich konnte meine Mutter und meine Ausbildung aushalten. Es war möglich. Doch nur für den Preis meiner Lebensfreude. Wenn ich den Schalter umlegte, dann ging es. Aber ich wollte nicht mehr. Ich wollte einfach nicht mehr.

Wann hatte ich das letzte Mal so viel gefühlt? Ich war mir nicht sicher. Wahrscheinlich war das der einzige Grund, weshalb ich es so lange geschafft hatte. Jetzt zu fühlen, wirklich zu fühlen, riss mich fast entzwei. Fahrig griff ich nach dem alten Laptop auf meinem Schreibtisch und schmiss mich auf mein Bett. Meine Finger schwebten kurz über der Tastatur, bevor ich »Bustickets günstig« in die Suchmaschine eintippte. Ein Stockwerk tiefer klapperte meine Mutter lautstark mit dem Geschirr. Es war ihre Art, mir mitzuteilen, dass diese Diskussion noch nicht zu Ende war.

Ein Bahnticket konnte ich mir so kurzfristig sicher nicht leisten. Ich landete auf einer Website für Fernbusreisen und sah mir die Verbindungen an, die von München aus starteten. Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Wien, Hamburg … Es gab tatsächlich fast jedes erdenkliche Ziel. Doch wohin sollte ich fahren? Ich wollte einfach nur weg. Weg von meiner Familie, weg von der Bank, weg von diesem Leben, das sich wie Treibsand anfühlte. Und das so schnell wie möglich. Es wäre sicher einfacher, in Brunnthal zu bleiben. Ich könnte einfach zurück zu Max’ Haus laufen. Es war inzwischen 19 Uhr, bestimmt waren Theresa und Elli bald vom Schwimmen zurück. Sie würden mich mit offenen Armen begrüßen, das wusste ich. Ich war mir nur nicht sicher, wie begeistert Max davon sein würde, dass seine Mutter mir dabei half, »der Realität zu entfliehen«. Was seine Einstellung zum Arbeitsleben anging, hatte er mehr Ähnlichkeit mit meiner Mutter als mit seiner eigenen.

Ich stellte mir vor, wie ich vor Hannahs Tür auftauchte. Nach all der Zeit. Nein, das war auch keine Option. Dieser Ort erdrückte mich. Ich musste einfach fliehen, ich musste. Am besten weit weg. Der Gedanke an Berlin kam mir aber doch eine Spur zu großkotzig vor. In der elften Klasse waren wir dort auf Klassenfahrt gewesen. Ich sah mich bereits abstürzen und wie die Jugendlichen aus dem Buch »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« auf der Straße als Drogenopfer enden.

Ich schloss die Augen, fuhr mit dem Finger wild über das Trackpad des Laptops und zählte bis drei. Der Cursor landete auf Frankfurt. Nein. Frankfurt kam mir nicht besser vor. Alles, was ich über die Stadt wusste, war, dass sie bekannt für ihr Bankenviertel war, und das war das Letzte, was mich in diesem Moment reizte.

Mein Magen rumorte laut. Das Geschenk des Universums, das man als nervöse Person bekam. Ich knetete meinen Bauch, als ich an der Verbindung von München nach Köln hängen blieb. Unwillkürlich musste ich an meine Oma denken. Mit Sibylle war ich als Kind im Schokoladenmuseum gewesen. Der Geruch nach Kakao und der Anblick des überdimensionalen Schokobrunnens hatten in mir Glücksgefühle ausgelöst, die nur Schokolade in Kindern hervorrufen konnte. Damals hatte man mir eine Waffel gegeben, die ich in den Strom des flüssigen Golds hatte tunken dürfen. Wie in Trance starrte ich die Verbindungen auf der Website an, bevor sich meine Finger selbstständig machten. Köln. Es gab eine Verbindung, die morgen früh um 06:15 Uhr München verließ und trotz der Kurzfristigkeit nur 24,99 € kostete.

Ich starrte die Zahlen auf dem Bildschirm an, bis sie verschwammen. Mein Finger ruhte über dem Mauspad. Es fehlten nur wenige Millimeter, dann würde das letzte Tippen die Buchung bestätigen.

Ich hatte den Verstand verloren. Joseph Eckerts Schnauzer hatte mich in den Wahnsinn getrieben, und nun war ich kurz davor, etwas zu tun, was nicht untypischer für mich sein könnte. Alles, aber auch alles, sprach dagegen, einfach abzuhauen. So etwas taten mutige Protagonistinnen in Filmen, aber nicht ich. Doch hierzubleiben, war auch keine Lösung.

Ich hielt die Luft an, dann drückte ich schnell auf »Buchen«, bevor ich es mir noch einmal anders überlegen konnte.

Kapitel 3

Der Mann neben mir grunzte im Schlaf, als wir mit dem Bus an Frankfurt vorbeifuhren. Er hieß Karsten und hatte genug Reiseproviant für drei Tage dabei. Gute viereinhalb Stunden hatte die Fahrt bis jetzt gedauert, die ersten drei davon hatte er mich, Butterbrote kauend, zugetextet. Ich wusste nun alles über seine zwei Töchter, seine betrügende Ehefrau und seinen verstorbenen Kater Heinrich. Wenigstens hatte er mir mit meiner Nervosität geholfen, bevor er eingeschlafen war.

Ich hatte meine Sachen noch am Abend gepackt. Drei T-Shirts, zwei Pullis und zwei Hosen. Mehr hatte neben Laptop, Unterwäsche und den wichtigsten Hygieneartikeln nicht in den Rucksack gepasst. Ich hatte es nicht gewagt, einen Koffer aus dem Keller zu holen. Zu groß war meine Angst, meine Mutter könnte mich erwischen und für immer in meinem Zimmer einsperren.

Das Abendessen hatte ich still über mich ergehen lassen, bei dem meine Mutter so tat, als wäre nichts geschehen, und mein Vater hilflos zwischen uns beiden hin- und hersah, weil er nicht wusste, was der Grund für die miese Stimmung war. Mehr als zwei Stunden hatte ich sicher nicht geschlafen, bevor ich gegen 4 Uhr morgens, so leise ich konnte, das Haus verließ. Das Gedankenkarussell hatte mich einfach nicht zur Ruhe kommen lassen. In mir kämpfte abwechselnd das Verlangen nach Flucht mit dem übermächtigen Gefühl, komplett den Verstand verloren zu haben. In welchem Universum befand ich mich, dass ich den Mut hatte, nach all der Zeit einfach zu gehen, alles zurückzulassen? In Filmen wurden Neuanfänge romantisiert. Man sprach von einem neuen Abenteuer. Doch ich wollte eigentlich gar keinen Neuanfang. Ich fühlte mich regelrecht dazu gezwungen.

War es überhaupt Mut? War es nicht eher Leichtsinn? Ich hatte nicht mal mein Handy dabei, geschweige denn mein Portemonnaie mit meinem Ausweis und meiner Bankkarte. Das lag alles fein säuberlich in meinem Spind auf der Arbeit.

Knapp 250 € hatte ich aus den Geburtstagsbriefen meiner Verwandten zusammentragen können. Die Scheine hatten alle noch in ihren Umschlägen gesteckt. Ich hatte mir nie die Mühe gemacht, sie zur Bank zu bringen oder gar auszugeben. Wofür auch hätte ich das Geld benutzen sollen? Stattdessen hatte ich sie alle sorgsam in einer Schachtel verstaut, in der sie seit Jahren auf einen Tag wie diesen gewartet hatten.

Wie viel kostete so ein Hotelzimmer eigentlich? War so etwas nicht unfassbar teuer? Ein Gedanke, den ich mir vermutlich schon hätte machen sollen, bevor ich kopflos Tickets in fremde Städte buchte. Erwachsene hauten nicht einfach von zu Hause ab, und sie reisten schon gar nicht in eine fremde Stadt, ohne eine Übernachtungsmöglichkeit zu haben. Offensichtlich war ich alles, nur nicht erwachsen, denn dies war die mit Abstand unreifste Aktion, die ich jemals gebracht hatte. Ich verfluchte mich selbst dafür, mein Smartphone nicht dabeizuhaben. In der heutigen Zeit das Haus ohne Handy zu verlassen, glich einem amputierten Körperteil. Vielleicht nicht direkt ein abgehackter Arm, aber ganz bestimmt ein abgetrennter Finger, wenn ich an meine durchschnittliche Bildschirmzeit dachte. Obwohl … Gab es hier nicht WLAN? Ich beugte mich zu meiner Tasche hinunter und zog den klobigen Laptop heraus. Bingo!

Ich gab »günstige Hotels Köln« in die Suchmaschine ein und wurde von den Preisen fast erschlagen. Unter 100 € pro Nacht gab es wenige Optionen. Ich nahm einen tiefen Atemzug, bevor ich auf den Filter klickte, der die Unterkünfte nach Preisen sortierte. Ab 20 € gab es auch Hostelzimmer. Ich las mir die Beschreibung der Unterkunft durch und bekam direkt Bauchschmerzen. Ein Acht-Bett-Zimmer? Gemischt? Ging es hier um eine gemischte Tüte Gummibärchen aus dem Tante-Emma-Laden oder um echte, lebende Menschen? In meiner Horrorvorstellung legte sich ein betrunkener Mann mitten in der Nacht zu mir ins Bett, weil er sein eigenes nicht mehr finden konnte. Mein Magen gab ein lautes Gurgeln von sich, woraufhin mein Sitznachbar Karsten anfing, noch lauter zu schnarchen.

Frustriert klappte ich den Laptop zu. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Wie sollte das hier funktionieren? Überstürzte Abenteuer waren nur etwas für Menschen mit Geld. Vielleicht hätte es günstige Unterkünfte gegeben, wenn ich früh genug nach etwas gesucht hätte. Ich starrte aus dem Fenster und beobachtete die scheinbar endlosen Felder, die an uns vorbeizogen. So wie es aussah, würde ich in Köln ankommen und mich direkt wieder in einen Bus zurück setzen können. Das durfte ich nicht zulassen.

Mir blühte bereits der Anschiss des Jahrhunderts von meiner Mutter. Dafür musste sich mein Übermut wenigstens gelohnt haben. Ich durfte nicht so einfach aufgeben. Wehmütig dachte ich an Sibylle und ihre vielen Abenteuer. Sie würde sich an meiner Stelle bestimmt nicht so leicht unterkriegen lassen. Was meine Oma schaffte, musste ich doch auch schaffen können.

Ich straffte meine Schultern, öffnete den Laptop erneut und ging meine Suchanfragen durch. Es musste doch auch einen günstigeren Anbieter geben. »Wie ich mit 100 € ein Jahr durch Europa reiste«, war der Titel eines Blogeintrags, der sich zwischen all den Anzeigen diverser Unterkünfte tummelte. Das hörte sich viel zu gut an, um wahr zu sein. Trotzdem tippte ich auf die Website und fing an, den Eintrag zu überfliegen.

»Die besten Erfahrungen habe ich mit Couchsurfing gemacht. Innerhalb Deutschlands ist das ein bisschen schwierig, weil die meisten User Lust darauf haben, Menschen anderer Kulturen kennenzulernen. Aber wenn man sich Mühe mit einem personalisierten Text gibt, stehen die Chancen nicht schlecht«, stand auf dem minimalistischen Blog.

Von Couchsurfing hatte ich schon einmal gehört. Es klang nach der perfekten Plattform für Serienkiller. So genannte »Locals«, also Einwohner der Region, boten Reisenden einen Schlafplatz und zeigten den Touristen die eigene Stadt aus einer weniger kommerziellen Sicht. Es ging offiziell um den Austausch untereinander, doch für mich persönlich fühlte sich das sehr suspekt an. Welche Art Mensch dachte sich: Au ja! Eine wildfremde Person, die ich noch in meinem Leben gesehen habe? Der biete ich doch direkt mein freies Bett an. Da könnte ich auch gleich ins gemischte Achtbettzimmer gehen. Nur dass ich mir die 20 € pro Nacht auch nicht ewig würde leisten können.

Ich seufzte tief, öffnete ein Couchsurfing-Portal und registrierte mich. Die zwei Euro, die der Spaß monatlich kosten sollte, nahm ich in Kauf. Ich hatte noch über vier Stunden Fahrt vor mir. Entweder ich machte mich weiterhin verrückt, oder ich sah mir meine Optionen an.

Nachdem ich meine E-Mail-Adresse bestätigen sollte, wurde ich dazu aufgefordert, mein Profil auszufüllen. Na toll. Selbstvorstellungen hatte ich in der Schulzeit schon gehasst, wenn man in einen neuen Kurs kam oder einen neuen Lehrer hatte. Hannah hatte mit ihrer Antwort immer die perfekte Menge von Zugänglichkeit und Coolness ausgestrahlt: »Ich bin Hannah, 12 Jahre alt und aus Versehen ein Pferdemädchen. Musste ich ja werden, bei dem Namen! Wenn einer von euch noch eine reitende Nanni kennt, sagt gerne Bescheid, dann können wir alle als ›Hanni und Nanni‹ nerven!«

Die 12-jährige Hannah war schon gerissener gewesen als die 19-jährige Lisa. Was schrieb man in so ein Profil rein? Meine Finger lagen gut zwanzig Minuten still auf der Tastatur, bevor ich endlich lostippte: »Ehrlich gesagt habe ich noch nicht viel von der Welt gesehen, und sicher gibt es spannendere Gäste mit aufregenderen Geschichten. Bis jetzt habe ich Bayern nicht oft verlassen, aber dafür mache ich die besten Käsespätzle überhaupt. Und Käse ist immer gut.«

Waren meine Käsespätzle wirklich das Interessanteste an mir? Vermutlich. Ich verzog den Mund und starrte den Bildschirm an. Selten hatte ich etwas Unangenehmeres gelesen. Egal, besser würde der Text in diesem Leben nicht werden. Der Blogger hatte mehrmals hervorgehoben, dass personalisierte Anschreiben und gute Fotos viel wichtiger waren als alles andere. Das war … sehr beruhigend. Nicht. Es gab so gut wie keine aktuellen Fotos von mir, zumindest nicht auf meinem Laptop. Hastig scrollte ich durch den Bilderordner auf dem Desktop. Das Bewerbungsfoto, das ich für meine Stelle bei der Bank gemacht hatte, kam sicher nicht gut an. Ich sah darauf aus, als hätte ich in eine saure Zitrone gebissen.

Letztendlich machte ich ein Selfie mit der schlechten Webcam meines Laptops, was sich als gar nicht so einfach herausstellte. Ständig wechselte der Lichteinfall, und mein Sitznachbar Karsten musste im Schlaf gespürt haben, dass ich Fotos machte, denn sein Kopf fiel von der einen Seite zur anderen, sodass ich alle Mühe hatte, ihn nicht mitzufotografieren.

Zusätzlich lud ich ein altes Foto von mir mit Diego, Max’ alter Katze, hoch und eins, auf dem ich beim Kochen zu sehen war. Mit keinem davon würde ich einen Schönheitswettbewerb gewinnen.

Als ich fertig war, betrachtete ich mein fertiges Profil und versuchte, mir vorzustellen, wie andere es wahrnehmen würden. Besonders aufregend oder spannend sah ich nicht aus. Mich blickte eine unscheinbare junge Frau an, die ihr Kaff nie weiter als wenige Kilometer verlassen hatte. Ich sah so gewöhnlich aus, wie mein Name klang. Auf dem Selfie klebten meine dünnen straßenköterblonden Haare an meiner Kopfhaut, und meine Augen wirkten durch das schlechte Licht mehr grau als blau.

Generell sah ich irgendwie blass aus. Damit meinte ich nicht meine Hautfarbe, die war vom Sommer noch leicht gebräunt. Es war mehr, als hätte sich der Farbfilter, der auf meiner Gefühlswelt zu liegen schien, auch auf meinem Erscheinungsbild ausgebreitet. Sah ich immer so traurig aus? Dabei lächelte ich sogar auf dem Foto. Ich schaute genauer hin und erschrak mich vor dem tiefen Nichts, das sich hinter meinen geweiteten Iriden zu verbergen versuchte.

Kapitel 4

Weitere vier Stunden später wurde der Bus allmählich langsamer und fuhr von der Autobahn ab. Karsten neben mir grunzte laut auf, bevor er in seinem Sitz hochschrak. Verwirrt sah ich aus dem Fenster. Eigentlich müsste das der Stopp für Köln sein. Ich hatte die letzten Stunden damit verbracht, einem Couchsurfer nach dem anderen zu schreiben, nachdem ich sie zuvor genauestens auf Herz und Nieren überprüft hatte. Nur denen, die von anderen Reisenden bereits positiv bewertet worden waren, hatte ich geschrieben. Schlafen hatte ich nicht mehr können, und ich beneidete meinen Sitznachbarn um seine Tiefenentspanntheit, während meine Augenringe vermutlich inzwischen eine eigene Postleitzahl für sich beanspruchen konnten.

»Wo sind wir? Wo ist der Dom?« Meine Stimme krächzte leicht, weil ich so lange nicht gesprochen hatte.

»Nee, nee, Liebelein. Mir sin’ am Flughafen.« Karsten streichelte seinen Bierbauch.

»Et es, wie et es. Et kütt, wie et kütt, un et hätt noch immer jot jejange«, schob er in ordentlichem Dialekt hinterher.

»Wie bitte?«

»Dat is dat Kölsche Grundgesetz. Dat kannste dir direkt merken un erst mal ’ne Pause mache. Du läufst einfach zur S19 un bist in elf Minuten am Hauptbahnhof. Do siehste och deine Dom.«

Mein Dom. Ich zwang mich zu einem Lächeln, während ich gegen das erneut aufkochende Gefühl der Panik, die während der Busfahrt ein bisschen runtergefahren war, ankämpfte. Ich wusste nicht mal, wo genau in Köln ich hinwollte. Ich hatte kein Handy, immer noch keine Unterkunft und vermutlich lief meine Mutter zu Hause in Brunnthal gerade Amok, weil ich verschwunden war und niemand wusste, wohin.

Ich verabschiedete mich von Karsten, der mir noch ein letztes Mal »Et hätt noch immer jot jejange!« hinterher rief. Ich nahm an, dass es bedeutete, dass letztendlich immer alles gut ging. Sicher war ich mir nicht, ich konnte oft nicht einmal die älteren Generationen im Dorf verstehen, da meine Familie zugezogen war, als ich sieben war, und wir zu Hause immer hochdeutsch gesprochen hatten. Nun ja. Bayerischer und Kölscher Dialekt hätten ohnehin nicht unterschiedlicher sein können.

Wie ferngesteuert löste ich ein Ticket am Automaten und setzte ich mich in die S-Bahn. Ich gab einem Obdachlosen Kleingeld, der einen eingeübten Text vor mir herunterratterte, von dem ich erneut nur die Hälfte verstand.

Dann sah ich ihn. Den Kölner Dom. Der Zug fuhr nach der Haltestelle Messe Deutz über eine Brücke, die über den Rhein führte. Und da waren die zwei mächtigen Spitzen, die über alles andere ragten.

Ich schulterte meinen Rucksack, gab mir größte Mühe, nicht beim Aussteigen umgenietet zu werden, und ließ mich vom Strom der Reisenden Richtung Ausgang ziehen. Der Bahnhof war riesig, und ich brauchte dringend WLAN, um nachzusehen, ob mir in der Zwischenzeit ein Couchsurfer geantwortet hatte. Doch zuvor zog es mich wie magisch aus dem Bahnhofsgebäude heraus. Ich musste den Dom einfach von Nahem sehen.

Er war größer, als ich ihn in Erinnerung hatte. Der Bahnhofsplatz war voller Menschen, die sich auf den Treppen vor dem Dom niedergelassen hatten. Zwischen Touristen und Jugendlichen, die sich dort tummelten, liefen Menschen in Anzügen mit Aktentaschen.

Wie merkwürdig es war, dieses imposante Gebäude direkt im Umfeld eines Bahnhofs zu sehen. Neben den recht neumodischen Gebäuden ringsherum wirkte die Kathedrale ein wenig fehl am Platz. Ich starrte die riesigen spitzen Fenster an, legte den Kopf in den Nacken, um das gesamte Gebäude sehen zu können. Wie groß es wohl war? Sicher war es hundert Meter hoch, wenn nicht wesentlich mehr.

Langsam bogen sich meine Mundwinkel nach oben. Der Dom war zur Hälfte von Baustellengerüsten bedeckt, die andere Hälfte war merkwürdig grau verfärbt. Vielleicht war ich nicht die Einzige, auf der ein Graufilter lag. Vielleicht war es möglich, auch mit fehlender Farbe von Menschen gemocht zu werden.

Ich ließ den Anblick noch ein paar Sekunden auf mich wirken. Was ich tat, war vollkommen absurd. Ja, wahrscheinlich hatte ich den Verstand verloren. Wahrscheinlich würde ich in wenigen Tagen wieder zurück nach Bayern kriechen müssen. Doch jetzt gerade, in diesem Moment, in dem ich vor der grauen Kathedrale stand, hatte ich das Gefühl, genau am richtigen Ort zu sein. Ich bekam eine Gänsehaut. Ich war hoffnungslos verloren in dieser Welt. Und irgendwie war ich trotz allem genau richtig. Oder zumindest besser, als ich es je zuvor gewesen war.

Ich drehte mich auf dem Absatz um und lief zurück zum Bahnhof. Aus dem Augenwinkel hatte ich einen Starbucks gesehen, dessen WLAN ich benutzen konnte. Das Café war recht voll. Nur wenige Plätze waren frei. Nach einem kurzen Blick zur Barista lief ich zu einem der Tische, auf dem noch ein leerer Kaffeebecher stand. So erweckte es den Anschein, als hätte ich etwas gekauft und mich nicht, ohne etwas zu bestellen, mit meinem Laptop in ein Café gesetzt. Diese Stadt veränderte mich jetzt schon. Was meine Mutter wohl denken würde, könnte sie mich jetzt sehen?